-Метки

-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Дары Волхвов |

Крыши на храме еще не было. Не успели до начала холодных ноябрьских ветров привезти шифер. Справились бы в срок, да все собранные по трем селам деньги ушли на расчет с каменщиками из далекого Закарпатья, которые день

Крыши на храме еще не было. Не успели до начала холодных ноябрьских ветров привезти шифер. Справились бы в срок, да все собранные по трем селам деньги ушли на расчет с каменщиками из далекого Закарпатья, которые день Филиппович перекрестился и отвернул в сторону толстое лоскутное одеяло. Под одеялом лежали церковные книги, два креста, дискос с немного погнутым потиром и несколько больших икон - все, что осталось от разрушенного старого храма. Что сумели сохранить...

Развернул староста видавшую виды, но еще крепкую, в кожаном переплете Псалтирь, перекрестился пред иконой и начал с обычного: "Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный...".

В храме хотя и прохладно, но сквозняка не было, успели затянуть окна толстой пленкой. Только сверху падали еще не оформившиеся снежинки.

Уже заканчивая кафизму, Филиппович услышал сзади шорох. Оглянулся. В проеме притворной двери стоял высокий человек в кожаной куртке.

- Молишься, дед? - спросил незнакомец.

- Молюсь, а ты помочь решил псалмы почитать? - тут же откликнулся Филиппович. - Так давай вдвоем, Богу слышнее будет.

Гость улыбнулся.

- Можно и вдвоем, да только неуютно как-то книжку твою читать, когда за шиворот капает...

Старик хотел было ответить, что, мол, слова говорить всякий горазд, а вот помолиться или помочь чем-нибудь не все спешат, но промолчал. Показалось ему, что видел он где-то этого незнакомца. Одет солидно, уверенный в себе, но на начальника не похож. Начальники - они всегда торопятся, псалмы читать не соглашаются и советы дают. Этот не такой был.

- Скажи, дед, а зима холодная будет?

- Я тебе не гадалка, - буркнул Филиппович, но, подумав, ответил: - По всем приметам, холодная. Мыши по хатам толпами ходят, коты не справляются ловить; листья рано облетели, и худоба из сараев выходить не желает. Филиппович собрался еще добавить, что местный дед-травник тоже холодную зиму предрекает, да и бабка Евдоха, предсказательница сельская (ее "колдуньей" частенько называют), только и талдычит, что холод будет, какого после войны еще не было, но промолчал. Хотел сказать, да не сказал - оно ему надо, чужаку этому?

Пока Филиппович раздумывал, как правильнее и ловчее объяснить приезжему незнакомцу необходимость пожерт вования на храм, тот внимательно осматривал стены. И только староста решился начать свое вступительное слово о том, как церковь строилась и каким дорогим трудом обо шлась, незнакомец спросил:

- Дедушка, а вы через пару часов сможете сюда подойти?

Староста удивился этому "выканью", а затем обрадовался - наверное, все же, толк для храма от этого разговора выйдет.

- Смогу, чего же не смочь. Живу недалеко.

***

Пока Филиппович Псалтирь на место определил да сундук закрывал, машина, стоявшая неподалеку, уехала вместе с незнакомцем, но тут же появилась вездесущая Евдокия, по-местному "Евдоха".

Главной особенностью Евдокии была разговорчивость, причем говорила она всегда, независимо от наличия слушателей. Рассуждения ее касались всех и вся, поэтому если надобно было узнать, что было, отчего произошло и какие будут последствия в жизни того или иного жителя, спрашивали у Евдохи. Если не боялись, конечно.

Дело в том, что бабушка эта хранила в своей памяти все события, происшедшие в селе с каждым в отдельности и со всеми вместе, оптом. Кроме этого были ей ведомы предания старины глубокой, переданные ее бабкой. За божницей, в хате Евдокии, лежали три толстые тетради. Первая из них исписана была еще старорежимным шрифтом, вторая, похожая на амбарную книгу, заканчивалась немцами в 1942 году, а третья заполнялась уже ныне живущим автором, то есть самой Евдокией. Прочесть что-то там было практически невозможно. Евдокия, по причине слабой грамотности, писала одной ей понятными закорючками и загогулинами, что отнюдь не мешало ей оперативно определить, когда проросла редиска в 1953‑м и прогремел первый гром в 1965‑м.

Был у Евдохи "коллега" в соседнем селе, дед Иван, но он угорел несколько лет назад, поэтому в качестве архива и справки для всех сельчан осталась одна Евдокия. Да только страшновато было к ней обращаться, и все потому, что ответит бабуля на вопрос, а потом и добавит что-нибудь о том, чего сам о себе не знаешь или о чем вспоминать не хочется, а то еще возьмет и скажет, что с тобой будет...

С Филипповичем у Евдокии отношения были сложные, так как староста все на Бога уповал да Его угодников почитал, а бабуля непонятно кому крестилась и с кем шепотом разговаривала.

- Здравствуй, Петро! - обратилась к старосте Евдокия и, не дождавшись ответа, тут же скороговоркой добавила: - Ты бы не стоял, как пень, а место у церкви подготовил.

- Какое место? - не понял Филиппович.

- Да под железо на крышу.

Евдокия развернулась и пошла себе, чего-то бурча под нос, а Филиппович начал убирать лежавшие у церковной стены обрезки досок и горбыли. Осо знание того, что он выполняет наряд Евдохи, пришло к старосте тогда, когда все было убрано.

Разогревая в сторожке чай, староста вздыхал да повторял раз за разом:

- Вот же напасть какая, Евдоха командует! Искушение!

***

Не допил Филиппович еще свой чай, как услышал гул большой чужой машины. В том, что машина "чужая", сомнений не было. Из тех, что остались в постепенно разваливающемся колхозе, с таким гулом транспорта никак не могло быть. Не те времена.

Староста не ошибся, но удивлению его предела не было. К северной стороне церкви, как раз туда, где Филиппович только что убирал строительные остатки, подруливал большой желтый кран. Пока крановщик с помощником устанавливали крановые лапы, из проулка появился грузовик с торчащими из кузова шахтными арочными балками.

Зачем эта арка, Филиппович не спрашивал. Он все понял. И не только понял, но и вспомнил... Вспомнил, где видел незнакомца, который неполных три часа тому назад помешал ему читать Псалтирь и попросил не уходить.

Еще недели не прошло, как ездил староста в город, к главному шахтерскому начальнику, "генералу" по-местному. Денег на крышу просил. Денег ему не дали, а помочь чем-нибудь по обещали. В это "чем-нибудь" Филиппович не верил и приехал из города окончательно расстроенный. Вот там, на том приеме у генерального директора, и видел староста своего сегодняшнего гостя. За столом он с главным начальником рядом сидел.

На третий день крыша храма, где вместо деревянных стропил стояла шахт ная арка, а шифер заменяла отслужившая свой шахтный век транспортерная лента, была готова. Суетились во круг церкви прихожане, помогая заделывать оставшиеся щели и радуясь тому, что все это время, пока крышу сооружали, выглядывало солнышко и из туч снежком не сыпало. К обеду приковыляла и Евдокия, как всегда о чем-то сама с собой рассуждавшая. Вокруг храма обошла, клюкой своей зачем-то по углам церковным да ступенькам притворным по стучала и к Филипповичу подошла.

- Ты, Петро, здесь не крутись, а езжай в область попа выписывать. Рождество‑то через девять дней. Или опять, как и раньше, в город на службу идти?

Староста, внутренне уже свое мнение о Евдохе кардинально изменивший, все-таки хотел возразить сердито, мол, не командуй здесь, но промолчал. Ведь действительно: церковь есть, просфоры испечем, книги главные богослужебные - в наличии, надо священника звать.

***

Архиерейский секретарь долго объяснял Филипповичу, что приход сначала надо зарегистрировать, а только потом в него священника посылать. Да знал староста закон этот совет ский, за нарушение которого когда-то и сам пострадал, но ведь Рождество Христово через несколько дней, оно законам земным и, тем паче, начальникам никак не подчиняется!

Перекрестился Филиппович и решительно во просил:

- Вот к вам, батюшка-секретарь, детки ваши на день рождения не придут, каково вам будет? А вы волхвов к Христу-Младенцу не пускаете!

- Каких это волхвов? - не сразу понял главный епархиальный священник.

- Да нас, прихожан. Мы ведь дары приготовили уже, как раз к Рождеству Спасовому - и храм построили, и вертеп сделали, и помолиться хотим...

Секретарю от таких примеров стало как-то не по себе, и пока он искал ответ, дверь за стулом епархиального начальства приоткрылась и из нее вышел улыбающийся епископ. Кабинет правящего архиерея за тонкой стеночкой находился, и владыка слышал весь разговор в подробностях.

- Что, Петр Филиппович, вразумляешь секретаря моего? - обратился архиерей к старосте.

- Да что Вы, владыко святый, - смутился староста, испрашивая благословения, - я прошу только...

- Правильно просите, - заключил епископ. - Будет вам священник. Мы уж как-то с властями сами все решим. Езжайте, готовьтесь к празднику.

***

Рождественская служба в новом храме началась в два часа ночи. Хоть и боялись прихожане сельские, что мало кто придет в столь "ранний" час, но традиции старого, порушенного в годы лихолетья прихода, нарушать не пожелали. "Так деды наши служили", - этот аргумент и победил все страхи.

Зря боялись. Уже с полуночи церковь стала наполняться, а к тому времени, как запели на Великом повечерии "С нами Бог! Разумейте языцы...", храм был полон.

И не беда, что еще не было полов, что вокруг неоштукатуренные стены, что вместо иконо стаса - три натянутые по проволоке простыни, с приколотыми булавками репродукциями икон, - в воссозданном из, казалось бы, окончательного небытия храме служилась служба Божия - Христа Рожденного славили и началу собственного спасения радовались.

За престолом, облаченным в белую парчу, возносил молитвы приехавший накануне молодой священник в таком же белом блестящем облачении.

За день до его приезда к Филипповичу домой приковыляла Евдоха с парой валенок. Поставила эту пару в горнице, перекрестилась в сторону залы и, как всегда, безапелляционно заявила:

- Петро, валенки пусть молодой поп на службу надевает. В ботиночках же городских приедет!

Священник действительно приехал в кургузом пальтишке и ботинках осенних. Так что валенки Евдокии для длинной рождественской службы в неотапливаемом храме были крайне уместны.

После службы, наскоро попив горячего чаю, батюшка с детворой и прихожанами отправились по селу "Христа славить". Плакали старухи, украдкой вытирали слезы старики, удивленно смотрели на эту радость те, кто вырос без храма...

На краю села, возле маслобойни, у калитки своего небольшого домика стояла сама Евдокия с украшенной рушником иконой Христа в руках. Пропели трижды "Рождество Твое, Христе Боже наш..." и в дом зашли.

К столу приглашал средних лет мужчина в красивом дорогом костюме. Откуда такой гость, никто понять не мог. Вот только Филиппович признал незнакомца. Это он приезжал неполных две недели назад в храм и попросил задержаться ненадолго...

Вопросительно глянул староста на Евдокию, а та, смахивая невидимую пыль с длинной скамейки у праздничного стола, просто сказала:

- Вот правнучек мой на Рождество приехал...

|

|

Монастырские ревнители |

Темнокожего православного в Оптиной пустыни сочли еретиком

Прекрасно понимаю, что newsru.com не церковный ресурс, но сообщения о том, что в наших монастырях

частенько сталкиваешься именно с подобными "ревнителями" стали обыденностью.

Интерfakc-Религия тоже говорит о произошедшем:

"Перед причастием из Введенского храма выгнали африканца, сказав ему, что он еретик, поскольку новостильник, и поэтому не должен причащаться в этом монастыре, а если он причастится, то осквернит Святые Тайны", - рассказала корреспонденту "Интерфакс-Религия" в четверг член Межсоборного присутствия Русской православной церкви и Ассоциации православных экспертов Екатерина Орлова.

По ее словам, темнокожего паломника атаковала группа женщин, которые являются духовными чадами насельника Оптиной пустыни иеромонаха Василия (Мозгового).

Непонятно, эту "ревность" никто не замечает, или не желает видеть?

Как батюшку застрелить в храме, так этих тетенек и близко рядом нет, а как догматы толковать и каноны изобретать, то они тут как тут.

|

|

единство разностей |

На Слове отец Николай рассуждает о том, что очень часто о Церкви судят по какому то ее представителю.

Вот и подумалось:

Церковь, это единство разностей.

Не знаю, как это "по-богословски" сформулировать, но в том и красота нашего православия, что преображаясь в единой вере, мы не теряем своей индивидуальности.

Просто нас долго уговаривали быть коллективом единомышленников, где шаг вправо или влево - расстрел на месте.

А ларчик раскрывается просто: мы желаем быть едиными в вере и любви, руководствуясь учением Церкви, оставаясь только собой самим...

Или, как сказал один поэт времен развитого социализма:

"папы разные нужны, папы разные важны" (и мамы тоже)

|

|

Процитировано 1 раз

компьютерное |

Осваиваю Windows 7

Красиво, но непонятно

|

Метки: компьютер |

Извинения |

Дорогие друзья!

Приходят письма с просьбой не забывать этот блог и "чего-нибудь" в нем писать.

Дело в том, что основной мой ресурс, где я бываю практически ежедневно это:

http://rebrik.livejournal.com/

На два ресурса у меня не остается времени.

Может быть, кто подскажет (если есть такая возможность), как осуществить трансляцию сюда из ЖЖ? В любом случае, я постараюсь больше не игнорировать эту свою страницу, тем паче, что тут у меня много хороших, добрых и духовно красивых друзей.

|

|

Моя новая книжка |

Недавно вышла новая книжка...

Недавно вышла новая книжка...

Один рассказ размещу здесь

Не удержался

Кабинет отца наместника располагался на втором этаже здания, восстановленного по сохранившимся архивным чертежам и рисункам. Поэтому и лестничный пролет в нем изготовили деревянный: «как раньше было».

Архимандрит, он же «отец наместник», в своей полувековой жизни столь много времени провел пред закрытыми дверьми начальственных кабинетов, что, переселившись в собственное присутственное место, благословил входную дверь не закрывать…

- У меня секретов нет, и скрывать в обители нечего.

В результате этого, для многих непонятного, распоряжения через некоторое время отец наместник по скрипу деревянных ступеней мог сказать, кто к нему поднимается, а спустя год уже точно определял и состояние духа очередного посетителя.

В этот раз архимандрит даже из-за стола навстречу вышел. Ступеньки сообщили, что весть будет неожиданная, неприятная и несет ее не кто иной, как отец эконом.

Так и оказалось.

Отец эконом – монах особенный. И не только потому, что росл, дороден и громогласен. Отличительная черта отца Михаила – постоянная занятость, деловитость и умение все видеть, замечать и исправлять. Он и монахом-то стал именно по этой причине. Приехал в монастырь вместе со студенческим отрядом – помощь в реставрации оказывать, – да так проникся заботами монастырскими, что академический отпуск взял. Когда же заметил, что утром без молитвы не работается, а вечером без «Свете тихий» не засыпается, написал прошение в монастырскую братию. Постригли. Нарекли Михаилом, да тут же и должность экономскую дали, как само собой разумеющуюся, только ему и предназначенную.

Отец наместник никогда еще не видел эконома столь расстроенным…

- Что там случилось, отец Михаил? – обеспокоился он.

- Саня пропал.

- Велика новость! – в сердцах ответил архимандрит. – Он все время куда-то пропадает и так же всегда находится.

- Да нет, батюшка. Он всерьез пропал.

- Как это «всерьез»?

Пришлось отцу Михаилу поведать, что давеча, то есть вчера вечером пришел к нему Саня и попросил благословения пойти на речку рыбу ловить. Зная, что из этой затеи, как и вообще из всех затей монастырского чудака, ничего толкового не выйдет, но не находя запретительных поводов, эконом благословил, но разрешил взять лишь одну удочку…

Тут надобно немного рассказать о человеке, который являлся и, надеюсь, по сей день является неотъемлемой частью монастыря, хотя никто его в братию не принимал, пострига над ним не совершал, сана не возлагал и вообще толком не представлял, откуда этот человек взялся. Все звали его – Саня.

Сам он определял себя, как православного хиппи, хотя, если бы не нательный крест на толстом гайтане, его можно было бы принять за какого-то современного дзэн-буддиста. В рассуждениях Сани иногда слышались столь мудреные обороты и философские изыски, что собеседник замирал в ожидании интересного вывода или определения, но, так их и не дождавшись, пожимал плечами и отходил в сторону. Саня вообще не следил за логикой своей речи, как, впрочем, и за самим собой. Наименование «юродивый» к нему было неприменимо, так как в окружающем мире он видел только красивое, удивительное и неповторимое. Прилипший к обуви комок грязи мог вызывать у Сани аллегорическое рассуждение о несопоставимости праха земного и красоты человеческой, которую даже духовная нечистота не может превозмочь, а приставший к этому комку лепесток одуванчика вводил хиппаря в трансцендентальное состояние, которому не мог помешать даже голод.

Саню любили все – не за что-то конкретное, а просто за то, что он вообще был. Его вечно чем-то угощали, но у него никогда ничего не было. Все раздавалось или где-то благополучно забывалось.

Внешний вид у монастырского сокровища был бродяжный. Хотя после первых произнесенных с хипповской утонченностью слов, после кроткого чистого взгляда, Санино одеяние становилось для его собеседника делом второстепенным, поэтому не всякий мог ответить, во что вообще Саня одет и как он толком выглядит.

Испросив благословение на «улов рыбы», Саня получил у отца эконома удочку и краюху хлеба для наживки, так как накопать червей, а затем насадить их одного за другим на крючок новоявленному рыбаку было ни физически, ни нравственно невозможно. Еще отец Михаил хотел объяснить, где лучше поймать карася или бубыря, на что Саня ответил рассуждением о рыбарях-апостолах, которые рыбу ловили сетью, а не палкой с ниткой и согнутым гвоздем.

Вооруженный орудием лова, Саня направился к нижним воротам обители, где почти вплотную к монастырской стене протекала быстрая речка. «Монастырский» ее берег был пологим, а противоположный – круча.

С монастырской башни сперва было видно лысоватую Санину голову, но затем она скрылась в зарослях берегового лозняка. Специально за ним никто не наблюдал, да и рыбаков у монастырских стен всегда располагалась не менее десятка. Рыба – она в душе паломница, во всей округе не клюет, а около монашеского пристанища в любое время поймать можно.

Среди кустов с рыбачьими прогалинами и затерялся монастырский хиппи.

На вечерней службе Саня не показался, но этому не придали особого значения, а во время ужина о нем не вспоминали, так как он не различал трапезные: и в монашеской мог подкрепиться, и в паломнической его всегда кормили.

Всполошились рано утром.

Дело в том, что будильщика с колотушкой в этой обители не было и на полунощницу братию поднимал дежурный по монастырю. Дежурный, случалось, задерживался по причине сонливости, зато никогда не опаздывал Саня. Он всегда по периметру обходил монастырь минут за двадцать до начала самой ранней службы, громко распевая: «Се жених грядет в полунощи…»

В этот раз Саниного будильного гласа не дождались, поэтому многие из братии припозднились, резонно и недоуменно спрашивая друг друга: «Куда делся Саня?»

К окончанию полунощницы, когда вся братия била поклоны перед мощами преподобного старца, беспокойство отца эконома стало стремительно расти. Получается, он последним видел монастырского поселенца, которого, казалось бы, никто всерьёз не воспринимает, но даже при недолгом его отсутствии понятно, что в обители не все благополучно.

- Может, простыл на рыбалке, и в келье лежит? – подумалось эконому. – Надо бы проверить.

Спускаясь с паперти храма, отец эконом понял, что ничего он проверить не сможет, так как не знает, где находится Санина «келья». Не знал и благочинный, также обеспокоенный.

На вопрос: «Где Саня ночует?» толком смог ответить только глава монастырских паломников , братия лишь плечами пожимала…

Оказалось, что Санина келья на скитской колокольне, за лестницей. Но там, кроме старого дивана без спинки да одеяла, да табурета, ничего не было, и непохоже было, чтобы в эту ночь кто-то там побывал.

Не рассуждая, отец Михаил, прихватив с собою двух паломников, пошел на реку. Искали долго. Рыбаки были. Сани не было. В ответ на все вопросы отцы получали лишь недоуменные взгляды. Никто ничего не знал. Да и не было никого у реки ночью…

Выспросив у эконома подробности, отец наместник снарядил целую поисковую экспедицию, а дежурным иеромонахам приказал служить молебен сорока Севастийским мученикам и преподобным старцам монастыря, дабы они указали, куда пропало монастырское сокровище.

Не найти Саню было нельзя. И не только потому, что, как выяснилось, без него монастырь сиротствует. В милицию обращаться было тоже не с руки. Ведь фамилии Саниной никто не знал, биографии не ведал, да и паспорта у него не видели.

Неприятностей отец наместник не боялся, но их нельзя было бы избежать, если бы Саня не нашелся. Да и монастырю Саня нужен. Зачем, толком не знал никто, но все понимали, что без него никак нельзя.

В обители уже заканчивалась поздняя литургия, когда самое страшное предположение, в которое не хотелось верить, нашло себе подтверждение. Недалеко от угловой монастырской башни, у самой воды, в зарослях прибрежного камыша, лежала аккуратно сложенная стопка одежды. Саниной… В карманах обнаружились и монашеские четки, которые Саня всегда носил на шее, и разноцветные фенечки хиппи.

Отец архимандрит, окончательно расстроенный, сокрушенно вздыхал, осенял себя крестом. После трапезы, прошедшей сумрачно и тоскливо, он обреченно отправился в кабинет – звонить в милицию.

Через час по монастырю ходили несколько хмурых милиционеров, пристающих с вопросами, в которых слышались подозрение и раздражение. Водолазы же обещались приехать в течении двух-трех недель, поэтому отец наместник, рассудив, что надежды больше нет, благословил отслужить заупокойную литию…

Ее служили в левом храмовом приделе. Служили тихо, скорбно и сердечно. Когда иеродиакон возгласил «Во блаженном успении…», все – и монахи, и послушники, и паломники – со слезами затянули «Вечную память».

Только допеть с сердечным умилением не удалось. С правой стороны храма, с клироса, послышалось столь тоскливо-слезное и страшное завывание, что хор поперхнулся, а отец эконом ринулся узнавать, что случилось.

За клиросным аналоем, в темном углу, под кафизными лавками сидел Саня, и, заливаясь слезами, пел «Вечную память».

Немая сцена гоголевского «Ревизора» - ничто по сравнению с остолбенением отца эконома и монахов. В довершение фантастической картины Саня был одет в железнодорожный китель с блестящими пуговицами, с погонами и множеством значков.

Всеобщее молчание прервал запыхавшийся послушник, прибежавший с требованием эконому и благочинному срочно явиться в кабинет отца наместника.

Отец Михаил схватил смиренно послушного Саню за руку, и, забыв о священнической и должностной стати, с развевающимися мантийными фалдами почти бегом ринулся к наместнику.

На этот раз ступеньки к приемной архимандрита скрипели так, что ее хозяин не только встал навстречу, но даже выбежал к лестничному пролету.

- Вот! - только и мог сказать отец эконом, указывая перстом на Саню.

- Слав те Господи! – охнул наместник, затем замолчал и, рукою показывая на сидевшего в его кабинете незнакомого мужика, добавил: – И вот!

Мужик же, уставившись на Саню, медленно менял жалостливое выражение собственного лица на возмущенное, а затем вслед за монахами заорал:

- Вот он! – и добавил: – Вор!

Когда эмоции улеглись, дело прояснилось.

Вернувшись из рейса, железнодорожник изрядно выпил с коллегами. Дома по этой причине случился скандал. В сердцах работник железных дорог, машинист первого класса и ударник труда, хлопнул дверью и ушел на речку, прихватив для успокоения бутылку самогона.

По этой причине ему нужен был напарник, ведь без «поговорить» бутылка никак не пилась. Тут и увидел железнодорожник странного человека у реки, который, поймав рыбку, очень внимательно ее рассматривал, гладил по головке и отпускал обратно. Присев рядом, первоклассный водитель паровозов-тепловозов обрел в Сане не просто чудака, но и удивительного слушателя…

И не только слушателя!

Саня своими короткими репликами, вздохами и междометиями быстро доказал железнодорожнику, что его жена только о нем думает и заботится, а, главное, что ее Сам Бог ему определил.

К концу бутылки ударник железнодорожного труда окончательно решил вернуться к семейному очагу, но прежде захотел искупаться, так как понимал: в настоящем виде дома его правильно не поймут.

Разделся и прыгнул в отрезвляющую воду! Пока доплыл на кажущийся недалекий противоположный берег, сильное течение отнесло его довольно далеко от Саниного рыбного места. Железнодорожник позволил себе немного передохнуть, да и уснул…

А Саня тем временем обратил внимание на китель своего собеседника. Блестящие пуговицы, мерцающие под лунным светом погоны и разноцветные значки не могли оставить равнодушным монастырского православного хиппи…

Не мог Саня красоту эту монахам не показать! А те уже по кельям разошлись. Лишь в храме кто-то заунывно читал Псалтирь. Саня примостился за правым клиросом, где его сморил сон: день-то долгий выдался, да еще железнодорожник уговорил рюмочку выпить. Когда Саня проснулся, иеродиакон как раз «Вечную память» возгласил. Надо же было поддержать!

Монахи так красиво поют!

Не удержишься…

|

|

Процитировано 2 раз

Солнышко |

Почему именно «Солнышко»?

Тут предисловие нужно.

Дело в том, что она уже давно вдовствует. Муж в пятьдесят лет, как и положено шахтеру, на пенсию пошел и, как обычно, по горняцки, от пыли угольной в легких оставшейся, в неполные шестьдесят ушел. Туда же, под землю. Только вот глубины ему теперь хватило намного меньшей, чем той, где он уголек рубал. Полутораметровой.

Осталась бабушка Лида одна.

Дети приезжают редко. Причина известная: в другой стране, по вине политиков сейчас живут, которая с каждым годом все дальше от нас находится.

Еще когда храм наш без крыши стоял, и мы у голых кирпичных стен молебны служили, бабушка Лида к нам пришла, да так и сроднилась с новым приходом. Когда же первые подсвечники в новый храм привезли, подошла она ко мне и попросила:

- Батюшка, а можно я за этой красотой присматривать буду. Видишь, какие они красивые, как солнышки.

Так и «присматривает».

Есть у нее маленький ящичек в приходском хозяйственном шкафу, где все принадлежности для чистки подсвечников лежат: тряпочки, скребочки, жидкости разные… Бабушка Лида, по только ей ведомому графику, своих подопечных чистит и моет. Летом на улице, под каштаном; зимой в храме, в уголочке у иконы Георгия Победоносца послушание, самостоятельно на себя наложенное, выполняет.

Почистит. Полюбуется. И обязательно скажет:

- Красота-то какая, как солнышко на Пасху.

В этом же году, в дни короткие, осенние, иное добавилось.

В будни приходит наше Солнышко в храм и когда подсвечники забот не требуют, берет скамеечку и садится под стеной церкви, куда солнце светит. С утра это, аккурат, под великомученицей Варварой. К вечеру, светило практически вокруг обходит, а за ним и бабушка Лида «пешешествует», так что к вечерней службе у южной стороны церкви оказывается. У нас там икона святителя Николая находится.

- Видишь, батюшка, какая у меня дорога, - сказала мне как то Лидия, - от заступницы к заступнику.

И действительно, именно так и получается.

Бабушка не просто так сидит на скамейке. Она книжку читает. Одну и ту же. Заинтересовало меня, что же это за книга такая? Аккуратно подошел и через плечо заглянул. Удивился несказанно.

В руках у старушки был старинный томик, лет сто назад изданный. Со стихами Пушкина.

Не вытерпел, спросил, почему именно эта книга?

- Теплый он, Александр Сергеевич то, как солнышко, - с улыбкой ответила бабушка Лида.

Каждую службу, стоит наше Солнышко на своем обычном месте, у подсвечника, и светится радостью. Вот и молюсь, насколько умею, что бы свет этот еще долго не угасал. С этим светом жить легче, горести не так тяжки и в людях, прежде всего, все хорошее, Божье, видно.

Иначе и быть не может, под Солнышком…

|

Метки: написалось |

Процитировано 4 раз

о прихожанах с любовью :) |

Услышал давеча:

Благочестие наших прихожан настолько сурово, что они сами исповедуют своих священников перед литургией...

и вспомнил:

есть три типа прихожан: чада, чуда и исчадие...

Это я к тому, что есть у меня на приходе бабуля, ей уже около 90 лет. Сухонькая такая старушка; активная и чрезвычайно разговорчивая. Причем, все ее старания направлены к "правильному" исполнению прихожанами и священниками церковных правил и установлений.

Правда, эти "правила и законы" основаны лишь на ее личном уставе и персональных канонах, выработанных за годы хождения в храм Божий и вовремя не скоректированных священством.

Замечания воспринимает внешне смиренно и покаянно, но затем следует бурная реакция, где виноваты вся и все. Дня не проходит, что бы она не прочитала кому-то нотации или не сделала замечания. Причем, в большинстве случаев, эти указания нужны лишь для того, что бы подчеркнуть свою личную значимость и "особое положение".

Жалуются на нее. Многие.

Но перевоспитать уже не получится.

Прогнать? Так она помрет из-за этого на следующий день. Вот и выходит, что

Благочестие наших прихожан настолько сурово, что они сами исповедуют своих священников перед литургией...

|

Метки: приход прихожане |

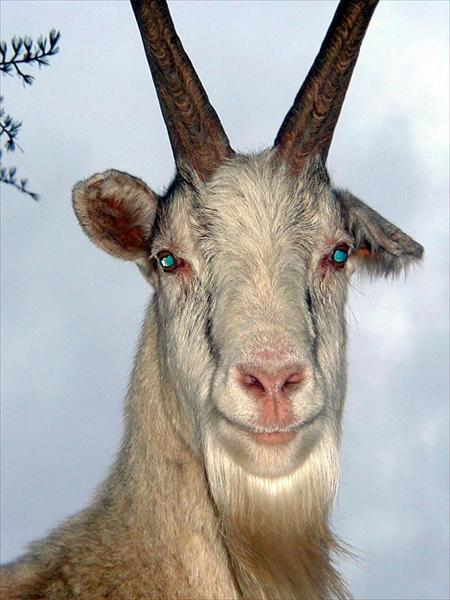

Козлиная история |

От Кузьминок до шахты 2-бис автобус редко ходит. Два раза на день. Да и кого возить? Кузьминки почти вымерли, а шахта на честном слове держится, после очередных экспериментов с реформированием угольной промышленности.

Известно, что чем беднее сельский народ живет, тем больше в его хозяйстве коз обретается. Животное не требовательное, можно сказать даже мало вредное, по причине своей неприхотливости и полного отсутствия претензий на комфортное жилищное обеспечение. Оно везде жить может. Есть, правда, два негатива: лезет вечно туда, куда не надо, да воняет изрядно, но пользы от коз все же несравнимо больше, чем недостатков.

К козам, естественно, козел нужен. Иначе стадо не увеличишь. Поэтому хороший козел - всегда в цене и постоянно востребован. Такой у бабы Анны в Кузьминках был. Обычно его сами «на дело» забирали, но нынче попросили привезти, по причине не имения транспортного средства и дороговизны бензина. Именно поэтому и стояла баба Анна с козлом на поводке на автобусной остановке, ожидая с немногочисленными попутчиками положенного рейса.

Водитель автобуса, увидев бабку с бородатым и рогатым козлом, изначально наотрез отказался от данного пассажира, но затем ввиду слез бабы Анны и народного заступничества, сменил гнев на милость.

Старушка, получив согласие, скромно, но с достоинством уселась на сиденье, предварительно запихав под него козла. Козел вел себя также вполне достойно, даже можно сказать скромно. Он тут же уснул и если бы не амбре, струящиеся из под сиденья, то о нем бы скоро забыли. Да видно день такой выдался, что забыть не удалось.

По пути к шахте автобус еще несколько остановок сделал и пассажирами окончательно заполнился. За бабой Анной уселся никто иной, как отец Стефан, настоятель поселка городского типа и окрестных деревень. Батюшка направлялся на шахту, выпрашивать очередную шефскую помощь, поэтому был не в своем обычном рабочем выцветшим на солнце подряснике, а в недавно приобретенной красивой рясе, на которой красовался новый золотом блестящий наперсный крест.

С отцом Стефаном уважительно здоровались, а некоторые, увидев рясу с крестом, и крестились, чем несказанно смущали священника. Это смущение батюшка относил к своей пастырской недоработке: не объяснил людям, что видя священника, крестом себя осенять не надобно, он не икона и далеко не образ святости.

Автобус, происхождения времен развитого социализма, на многочисленных дорожных ухабах тарахтел всеми своими составными частями и к пункту назначения ехал долго. Пассажиры, как обычно рассуждали о дороговизне, никчемных местных руководителях и непутевой молодежи, причем говорили громко, с желанием, что бы и попутчик-священник в разговор вступил.

Отец Стефан решил помолчать и ограничиться вздохами и сочувственным взглядом. Не будешь же в автобусе нравственным богословием заниматься, да еще таким, где обязательно кого-то осудить надо и чье-то мнение поддержать. Агрессивное миссионерство в его нынешние планы никак не входило, тем более, что в кабинеты ему сегодня стучаться, где эти самые молодые руководители сидят и без которых ему зимой в храме топить будет нечем.

Вовремя вспомнилось священнику, что в кармане подрясника книжица недочитанная лежит. Ее и раскрыл священник…

Автобусные диалоги отошли в сторону, дорожные ухабы стали мягче и даже грохочущие миноры умирающих рессор не резали слуха. Священник погрузился в интересное, доброе и размеренное повествование о византийских древностях и благочестивых подвижниках. Как на вечерне «Свете тихий» утихомиривает пришедший на службу народ, создает иную неотмирную реальность, так и книга увела отца Стефана из душного полуразбитого автобуса в другое время, где начальство благочестивое, молодежь послушная и вопрос цен никого не волнует.

Вот только, после открытия книги, стал донимать батюшку запах странный. Нечеловеческий. Стойкий, и крайне неприятный. Если бы книжное повествование рассказывало о адских муках или гоголевских рогатых сущностях, то отец Стефан и не удивился бы, но тут ведь все о мудростях старцев, да о помощи святых изъясняется. Откуда же такие ассоциации?

Батюшка огляделся. Впереди, в чистеньких платочках, сидели две старушки, которых отец Стефан прекрасно знал, сбоку и сзади расположились, едущие на работу, горняки, от которых до работы подобным ароматом никак пахнуть не может. Источник устойчивого запаха, однозначно и четко определяющегося, как адский, не обнаруживался.

- Странно, - подумал священник, и попытался опять уйти в мир книжный.

Не удалось.

Сзади, один из сидевших шахтеров, поняв, что священник не сообразит откуда идут волны неприятного содержания, громко произнес, указывая вниз под сиденье.

- Батюшка, козел.

Отец Стефан слова услышал, а указывающий перст увидеть никак не мог, поэтому утверждение преобразовал в определение. Ошарашено и растерянно задумался и не нашел ничего лучшего, как повернуться и спросить у горняка:

- Почему, козел?

- Так к козе везут, - разъяснил шахтер, чем ввел отца Стефана в окончательный ступор.

Первое, что пришло в голову, это форма собственной бороды, которая в начальные дни священства действительно походила на козлиную. Но ведь сейчас, по прошествии почти десятка лет настоятельства, его облик украшала ухоженная, профессорская борода, никак не сопоставимая с этой тварью.

Пока соображал, как же выходить из данной ситуации, как ответить на незаслуженное оскорбление, впереди встрепенулась баба Анна. Повернулась к священнику и старушечьим фальцетом выдала на весь автобус.

- Батюшка. Козел наш. Воняет!

Отец Стефан замер огорошено. Он потерял дар речи. Опустил голову и… с ужасом вскрикнул.

Из под сиденья, смиренно и уныло на него смотрела философским взглядом бородатая и рогатая козлиная морда…..

|

|

Процитировано 3 раз

Семейная проблема |

- Вы нас венчали, батюшка. Три года назад. Помните?

- Вот увижу вас, может и вспомню. Приходите сейчас.

Они пришли вдвоём. Дождались окончания панихиды на скамеечке, возле храма. Сидели, держа друг друга за руки.

Молча.

Подошёл и встретил два взгляда. Удручённых и боязливых.

Я их вспомнил. На ней была, в тот свадебный день, очень длинная фата и ее держали сзади две девочки-близняшки.

- Что случилось?

- Батюшка, мы ругаемся постоянно, - сказал муж, - Вот так до ругаемся и разведемся, наверное.

«Разведемся» он уже полушёпотом произнёс, пугливо и с придыханием.

- И почему ругаетесь, то? – спрашиваю у молодой женщины.

- Просто так, даже непонятно почему, из-за каждой мелочи…

Смотрю на них. Ладненькие такие, стройные, красивые, одеты прилично и на лицах отсутствие ума не просматривается.

- Ребенка родили уже?

- Нет.

- Почему?

- Да вот не получается как-то.

Пришлось переходить на индивидуальный вариант беседы. Взял парня под руку и пошли с ним по аллейке гулять, да причины выяснять. Затем с супругой его потолковали, пока муж в сторонке курил.

Все просто оказалось. Ребенок не зачинается и каждый друг в дружке вину видит, а обвинить боится…

Причем боится потому, что любит и огорчать не хочет.

Решили мы проблему эту семейную преодолеть. Без докторов, знахарей и «целителей» обойтись, к которым они уже, каждый в отдельности и в полной секретности друг от друга обращались.

Да и как не преодолеть, храм то у нас Богоотцов Иоакимы и Анны.

Вспомнил сегодня об этом случае по той хорошей причине, что вчера батюшка наш крестил младенца Максима, который в аккурат через неполный год у этого семейства и родился. И ещё, наверное, детки будут. Они же, счастливые и красивые, муж и жена опять в храме стояли и за руки друг дружку держали, как на том давнем уже венчании…

|

Метки: написалось |

Процитировано 2 раз

о винограде (яблоках) |

Предвосхищая скоро грядущие разговоры и вопросы

Выписка из Типикона.

Цит. по: Минея Август 6-ой день. стр. 175 (2002г.)

В скобках перевод с церковнославянского.

Внимай: Яко аще кто от братии снесть гроздие (виноградное) прежде сицеваго (этого) праздника, то преслушания запрещение да приимет и да не вкусит гроздие через весь (в течение всего) август месяц (по старому стилю, т.е. до 14 сент. по новому), яко заповеданный устав презрев; яко да от сего навыкнут и прочии повиноватися уставу святых отец.

Сие же запрещение да бывает и блюдущим винограды (смотрителям винограда) братии.

|

Метки: устав пост |

российское |

- Ваше величество, Россия стоит перед пропастью.

- Константин Петрович, а когда она перед ней не стояла?

(Из беседы императора Александра III с К.П.Победоносцевым)

|

Метки: россия цитата |

Процитировано 1 раз

украинское |

То ли были...

То ли вверх подняли пыли...

*******

Лучше быть голодным и усталым,

Чем холопом доедать объедки,

Лучше быть в Империи капралом

Чем царем - в стране-марионетке.

|

Метки: украина политика |

проводы правды |

Ночью сестры просыпаются от колокольного звона. Оказывается Вера забралась на колокольню и давай себе - звонит!

Ее поймали, говорят:

- Вера, ты что же это делаешь?!

- Правду с земли на небо провожаю.

- Ты смотри ж, больше не звони по ночам.

- А больше не придется, я же Правду уже проводила.

|

Метки: притча |

Процитировано 1 раз

сила слова |

Один человек проходил мимо и остановился. Он увидел инвалида, у которого было всего лишь несколько монет в его шляпе. Он бросил ему пару монет и без его разрешения написал новые слова на табличке. Он оставил её слепому человеку и ушёл.

К концу дня он вернулся и увидел, что шляпа полна монет. Слепой узнал его по шагам и спросил, не он ли был тот человек, что переписал табличку. Слепой также хотел узнать, что именно он написал. Тот ответил:

— Ничего такого, что было бы неправдой. Я просто написал её немного по-другому.

Он улыбнулся и ушел.

Новая надпись на табличке была такая: «Сейчас весна, но я не могу её увидеть».

|

Метки: притча |

Брошенная вечность |

Брошенная и забытая хата…

Скособоченная и осевшая.

Соседние дома, где еще теплится жизнь, далековато.

Никому хата не нужна.

То, что можно было забрать, нужное и ненужное, вынесли и растащили.

На крючке от входной ручки кусок примотанной к дверному косяку алюминиевой проволоки.

Закрыто.

Отматываю «замок» и захожу, через маленький коридорчик, в горницу.

Зияет дырой от плиты печь с лежанкой. На гвозде остаток бывшей занавески. В открытое, без рамы окошко, влетают ласточки, облюбовавшие бывший красный угол для своих гнезд. Там, где раньше весели иконы - открытые желтые рты птенцов.

Нагибаюсь и прохожу под осевшей притолкой в «залу».

Пусто.

Лишь в углу, вросший в землю, старый, громадный сундук с поломанной крышкой.

Открываю.

На дне желтая тетрадка с крейсером «Аврора» на обложке.

Залетел ветерок и раскрыл посеревшие тонкие листочки

Вглядываюсь в мелкую вереницу слов и читаю:

«Ангеле Христов, хранителю мой святый, и покровителю души тела моего…»

Брошенная хатка, но в ней осталось вечное.

|

|

Доброту чуждую видев |

Доброту чуждую видев

"Церковная газета" УПЦ опубликовала мою статейку о зависти.

Вот только заголовок изменила. У меня было более конкретное название: "Змея подколодная"

В любом случае, благодарю главного редактора игумена Лонгина за внимание к моим рассуждениям.

«Грех сладок» или «греховная сладость» - известные понятия.

Теоретически и практически они каждому знакомы. Только вот у одного греха данная «сладость» напрочь отсутствует.

У зависти.

Святитель Тихон Задонский писал о ней: «Мучительная срасть! В прочиих грехах какая-нибудь, хотя мнимая, сласть есть, а завистливый грешит, купно и мучится»

Состояние зависти, чем-то похоже и родственно унынию, но вот последнее все же абстрактно и чисто душевно, а эта «змея подколодная» абсолютно предметна.

Завидуем четко «кому то» и за «что-то».

Тот же грех воровства или блуда, к примеру, и стыден, и наказуем. Поэтому избавиться можно от них не только потому, что стыдно, но и из-за элементарного страха конкретного наказания.

Зависть же ничего не боится и уголовных статей не имеет. Она просто – прилог греха, который жить не дает. Ни денно, ни нощно.

Святые Отцы учат, что от зависти можно избавиться деланием добра и не подпиткой себя эмоциональными мыслями с желаниями.

Наверное, это так и есть, но все же мне кажется, что исток зависти начинается там и тогда, когда тебе втолковывают: «Ты должен быть лучше». Рано или поздно такое воспитание приводит к тому, что в результате духовный монстр, главный жизненный принцип которого: «Я хочу, что бы мне завидовали». Далее, если этот грех продолжает развитие, то пределы его возрастания необъятны, то есть, когда мальчишка подросток начинает предъявлять претензии родителям, за наличие у «лучшего друга» новой более «продвинутой» модели мобильного телефона, то это начало зависти, которое вполне может привести к желанию мирового господства. Это отнюдь не преувеличение, так как если мы позволяем себе постоянно огорчаться по поводу успехов или благополучия других людей, то очень скоро мы постараемся любым способом убрать причину своего огорчения.

Именно поэтому этот грех внесен в перечень семи смертных грехов, а поскольку он предполагает убеждение в несправедливости установленного Богом порядка и мироустройства, то запрет его содержится уже у Моисея в последней из десяти заповедей:

Не желай дома ближняго твоего;

не желай жены ближняго твоего,

ни поля его, ни раба его, ни рабыни его,

ни вола его, ни осла его, ни всякаго скота его,

ничего, что у ближняго твоего (Исход 20:17).

Утонченность и изощренность этого греха просто поразительна. Ведь внешне он проявляется только тогда, когда безоговорочно захватывает всю душу, всего человека. До этого времени завистник вполне вписывается в категорию «хорошего человека стремящегося к успеху». Возрастать творчески и стремиться к достойному вознаграждению за свои труды ни есть порок до той поры, пока это рост совершается на основании собственного, Богом данного, потенциала. Евангельская притча о талантах очень ясно и образно об этом говорит: преумножайте то, что Вам Господь дал.

Беда начинается тогда, когда происходит нарушение апостольского предупреждения: Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать (Гал.5:26), когда из жизненной практики уходит великодушие, благожелательность и сострадание.

Простой пример. Каждому священнику сегодня часто приходится служит молебен «На начало благого дела». Особенно для тех, кто в той или иной мере связан с предпринимательством и коммерческой деятельностью. Но несравненно реже мы слышим в храме благодарственные молитвы и песнопения, от тех, кто после Божьего благословения добился какого-то успеха. Следующий раз, чаще всего, они приходят в храм со слезами на глазах, когда их обойдут конкуренты или коснется пресловутый экономический кризис. Стремление превзойти любыми средствами соседа по торговому ларьку или по офису следствие зависти, а при ее наличии и регулярном развитии Бог уже не надобен. Он мешает и любое напоминание о Нем или о храме раздражает.

В не столь далекое время выходной или праздничный день не предполагал никаких работ связанных с деятельностью, подразумевающей преумножение собственного состояния. Выходной был временем молитвы и богоугодных дел, именно того, что уничтожает зависть. Сегодня же это дни для рынка, продажи и покупок.

Результат налицо – завидуем даже чужой доброте, осуждаем тех, кто не на торжище, а в храме, кто пытается каким то делом или словом славословить и благодарить Бога.

Именно зависть заставляет искать грехи у соседа и отвергать возможность жертвенной любви у верующего человека. Именно она изначально предполагает раздувание чужих невольных проступков и ошибок до масштабов вселенского греха, что приводит и к семейным, и к общественным конфликтам.

Апофеоз зависти – злоба к чужой доброте. Недаром в одной из молитв на сон грядущий говорится: ...или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем. В Библии, где зависть упоминается около пятидесяти раз она, в большинстве случаев, связана с осуждением. Отсутствие же доброты в человеке и постоянное осуждение, происходящие от зависти, не только преграда для будущего духовного спасения и вечной жизни, но и причина жизненных неудач. Тот, кого уязвляет жало зависти, рано или поздно потеряет и репутацию, и друзей, и радость жизни.

Когда то именно зависть разделила Небо и землю. Сегодня, она же продолжает творить зло, начатое ниспавшим Денницей. Поэтому, когда мы слышим о падении нравов, преступности, экономических неудачах, государственных конфликтах и прочих неурядицах и катастрофах дня нынешнего, то не надо упрекать кого-то общеупотребительной поговоркой «Рыба с головы гниет». Это не рыба. Это «змея подколодная», точащая наше сердце и душу и именуемая просто и понятно – зависть.

|

|

Процитировано 2 раз

Утеренное отцовство |

публикация в "Церковной православной газете".

Позволил себе небольшое добавление, привязав статейку к местности...

Смотря практически каждое утро на гору банок, бутылок и прочих отходов «жизнедеятельности» молодого поколения на аллее, ведущей к храму, и высчитывая из скромного церковного бюджета гривны на уборку, легко стать не только скептиком, но и ненавистником современной молодежи. От желания «разобраться» и «наказать» спасает лишь христианское требование - практиковать «милость к падшим». Да и совесть подсказывает, что ребята эти никто иные, как твои собственные дети и внуки, которых ты, в погоне за хлебом насущным, отдал воспитывать обществу, не имеющему в последние два десятилетия ни приоритетов, ни идеи, ни какой-либо нравственной составляющей. Впору не только хвататься за голову, но и что-то делать самому, не надеясь на очередного «доброго дядю» с политического олимпа и обещающего как некрасовский барин, что он «приедет и рассудит».

Для того, что бы ликвидировать следствие, надобно найти причину. Откуда взялось это презрение к окружающим? Почему у многих молодых людей полное отсутствие присутствия желания созидать свое и уважать чужое?

Главная причина, как мне кажется, потеря понятия «отцовство».

Земное отечество - отцовство - образ небесного, таинственного и в то же время, абсолютно духовно понятного состояния. Без этой связи «отец-сын» мы становимся потенциальными революционерами, разрушителями и маргиналами, забывая, что «есть у революции начало, нет у революции конца». Если отцовство не в чести, то нивелируется и понятие Родины. «Любви к отеческим гробам» тогда возникнуть не может и «дым Отечества» будет не «сладок и приятен», а лишь раздражительным костром из старого изношенного мусора, где сгорают не только ветхие вещи, но и история твоего собственного народа.

У лукавого патологическая ненависть к отцовству, так как оно хранитель благочестивых традиций и «преданий старины глубокой». Мироуправителю нашего времени крайне скорбно видеть даже наше массовое посещение храмов на Пасху и Крещение, когда стимул похода не осознанная и практическая вера, а лишь понимание, что все предки мои в этот день в церковь ходили.

Поэтому одной из форм борьбы с православным мировоззрением является всемерное поощрение забот только о дне насущном и созданием влечения к тому и зависимости от того, что было неизвестно нашим отцам или, по крайней мере, ими отвергалось.

Уход от традиции и собственной веками наработанной (и намоленной!) ментальности всемерно поощряется прививкой чуждых правил и манер, в основе которых лишь удовлетворение похоти. Какими бы тогами «необычности», «эксклюзивности» или нонконформизма они не оправдывались в финале лишь нега тела и низменные духовные развлечения, именно то, что не приемлет отцовство.

Православие изначально - гимн отцовству. Здесь и сакральное, таинственное отношение Отец – Сын, тут и всемерное почитание святых Отцов и постоянные примеры спасительного благочестия, пронизывающие всю историю человечества.

Каждое поколение будет переносить и переносит конфликт «отцов и детей», но не он является причиной того, что пусты музеи, не читается классика, отсутствует знание истории своего народа и вырабатывается потребительское отношение к Богу. Не здесь корень инфальтийности современного молодого поколения. Он в том, что в наших домах и квартирах можно увидеть все что угодно, начиная от облаченных в массивные рамы картин альковных утех и модернистских изысков, до бесовских магических масок и рогов с копытами.

А вот как выглядели бабушка с дедушкой, не говоря уже о предках с приставкой «пра», чем они занимались, к чему стремились, что было их жизненным приоритетом не знаем ни мы, ни наши дети, ни, тем паче, наши внуки. Даже модное ныне увлечение: составления своего генеалогического древа тут же забрасывается на антресоли, если выясняется, что прабабка была обыкновенной крестьянкой, а дед всю жизнь проработал в колхозе. Древо имеет место быть лишь тогда, когда предки во князьях, царях и полководцах ходили, а таких крайне мало во все века было.

Очень хорошо видно наше почитание отцов на заупокойных службах и в дни вселенских панихид. Синодики в большинстве случаев заканчиваются именами тех, кого видели и знали наяву, а свою родную кровь, жившую двумя поколениями раньше знать не знаем, да и знать не хотим.

Безусловно, для нас, в мирском понимании, трудно достижима формула: " Я живу Отцом" (Ин. 6,57), но для того, что бы вернуть отцовство в повседневность, а значит и облагородить себя можно и нужно начать с малого – вспомнить своих предков и хотя бы найти их фотографии. Пусть рядом с «Незнакомкой» Крамского и медведями Левитана найдет себе место и портрет прабабки и старая фотография деда.

Нельзя говорить, верить и проповедовать, что главными составными частями Православия являются Святое Писание и Святой Предание и в тоже время не знать (и не хотеть знать!) собственной истории и традиций.

|

|

Процитировано 2 раз

старец и бес |

Некого святого старца постоянно искушал один бес.

Всю его, старца, монашескую жизнь.

Но ничего не добился.

И как бы загрустил.

Сел в углу - скучает.

И зашёл у них со старцем обычный разговор.

Старец спрашивает:

- Послушай, ведь ты же был ангелом когда-то!

- Ну был...

- А что вы делали? Чем занимались?

- Ну, славили Бога...

- А как?

- Пели "Святый Боже"...

- А ты помнишь, как пели?

- Конечно...

- Ну спой мне, как вы пели!

- Да обычно...

- Ну спой!

Тот начал нехотя:

Свя-аты-ий Бо-оже,

Свя-аты-ий Крепкiй,

Свя-аты-ий Безсмертный..

Пел бес пел, всё лучше и лучше, постепенно просветлился, воссиял, превратился в ангела и - улетел на небо.

я абсолютно со всеми Вами согласен. Это не догматично. Но есть в этом что-то такое...

|

|

Процитировано 2 раз

Бабушкина хатынка |

Бабушка все помнила. Она уже плохо видела, плохо слышала, но память была отчетливо ясной. К своему 90-летию старушка добралась, опираясь на палочку, согнувшись к земле, но с рассуждением и воспоминаниями. Прошлое стало понятней и не столь горестным. Бабушка уже спокойно рассказывала об ушедших ранее ее детях и муже. Она не боялась смерти и совершенно искренне удивлялась, что Господь «до сих пор по земле ее носит».

Бабушка очень хотела, что бы о ней, когда помрет, молились в этом храме. Ведь она его с детства любила. Здесь ее, в далеком 1914 году, крестили, а в 1932 венчали.

Бабушка всех настоятелей по именам помнила и обо всех милости Божией просила, хотя и меняли тех настоятелей перед вторым закрытием храма в год по два раза.

Еще бабушка всегда в храме во время службы на одном и том же месте стояла. Даже тогда, когда храм только-только после тридцатилетнего лихолетья, в 1991, открыли и поземка по паперти мела, и из пустых оконных проемов сквозняки завывали, она со «своего места» ни на шаг.

Настоятель побеспокоится:

- Ты бы, Федоровна, к алтарю поближе, там не так дует.

- То не мое место, батюшка, - серьезно ответствует бабушка, - там Мотря и Клавдия стояли. А Матрена эта, вместе с Клавдией, уже давно в ином мире Бога славят, но для Федоровны они всегда тут, вместе с ней.

Очень хотелось бабушке, что бы молитва о ней в храме не забывалась.

Летним утром, когда только рассветать стало, и первый крик петушиный проявился, собралась Федоровна «по делу», к настоятелю. Рано пришла. Ко вторым петухам. Батюшка с матушкой, да с детишками, еще почивали. Уселась на скамеечке, возле калитки настоятельской, да и дождалась, когда священник в церковь пойдет.

Батюшка удивился столь раннему визиту, да еще в будний день, а старушка ему платочек передает:

- Возьми, отец, документ…

В аккуратно завернутом платке лежала дарственная.

- Я хатынку свою, отец-батюшка, на церкву переписала. Правнукам она без надобности, по городам да заграницам живут, а ты меня в храме поминать будешь, - объяснила старушка.

К Покрову преставилась бабушка.

А хатынку бабушкину решили на приходе продать, что и сделали.

Денег за усадьбу дали немного. Село то, где бабушка жила, вымерло всё. Какие там цены? Смех один.

Но продали.

За вырученные бабушкины деньги и заказал настоятель центральный храмовый аналой у местных умельцев. Они и изготовили.

Новая бабушкина хатынка сейчас в центре храма стоит.

Вот она:

Кто не подойдет к хатынке, тот и вспомнит о Федоровне.

А как иначе?

Она ведь тут дома.

|

|