-Рубрики

- Россия на пороге отречения (4)

- Верные до последнего (друзья Николая II)) (1)

- Видео о Царской Семье (12)

- Внутри семьи (семейная обстановка) (3)

- Война (4)

- Дворцовые интерьеры (3)

- Дневники Императрицы (1)

- Домашние любимцы (3)

- Достижения России в период правления Николая II (5)

- Император Николай II (6)

- Императрица Александра (9)

- Интриги против Царской Семьи (3)

- Катастрофа России: революция (5)

- Литература о Николае II и его семье (5)

- Наследник престола (3)

- Начало конца: отречение (2)

- НОВОСТИ (0)

- Письма Царской Семьи (16)

- Пророчества о Царской семье (3)

- Случаи из жизни семьи Николая II (2)

- Стихи о Царской Семье (2)

- Тяжкий крест семьи - болезнь Наследника (2)

- Фотоальбом семьи Николая II (20)

- Царские дети (13)

- Чудеса царственных мучеников (4)

-Музыка

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Интересы

-Друзья

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА МОЙ НОВЫЙ САЙТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ НИКОЛАЮ II. ТАМ РАЗМЕЩЕНЫ ВСЕ ТЕ ЖЕ СТАТЬИ, ЧТО И ЗДЕСЬ, А ТАКЖЕ НОВЫЕ!!!!!!! ТАМ ДОБАВЛЕН ФОТОАЛЬБОМ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ СО МНОЖЕСТВОМ ФОТОГРАФИЙ. НОВЫЕ РАЗДЕЛЫ Я ПОСТЕПЕННО БУДУ там ДОБАВЛЯТЬ. МОЙ НОВЫЙ АДРЕС -

http://www.nikolaj2.tw1.ru/ - САЙТ ОПЯТЬ ЗАРАБОТАЛ !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Стихи об Императрице и Княжнах |

***

Эмалевый крестик в петлице

И серой тужурки сукно…

Какие печальные лица

И как это было давно.

Какие прекрасные лица

И как безнадежно бледны —

Наследник, императрица,

Четыре великих княжны…

Георгий Иванов

![]()

***

Пока бросает ураганами

Державный Вождь свои полки,

Вы наклоняетесь над ранами

С глазами полными тоски.

И имя Вашего Величества

Не позабудется, доколь

Смиряет смерть любви

владычество и ласка утешает боль.

Несчастных кроткая заступница,

России милая сестра,

Где Вы проходите как путница,

Там от цветов земля пестра.

Мы молим: сделай Бог Вас радостной,

А в трудный час и скорбный час

Да снизойдет к Вам Ангел благостный,

Как Вы снисходите до нас.

5-го гусарского Александрийского Вашего

Величества полка прапорщик

Николай Гумилев

7 июня 1916 г.

![]()

ЦАРСКИЕ ДОЧЕРИ

Царские дочери, царские дочери,

Счастье и славу Вам

в жизни пророчили,

Мир восхищался и зрел

Вас воочию,

Царские дочери, царские дочери.

Из лихолетья гляжу в Ваши очи я,

Полные скорби, страдания ночи…

Память в народе о Вас обесточили,

Царские дочери, царские дочери.

Дни наши ныне и мига короче,

Нет у России царевен, лишь прочие,

Есть "мисс Вселенной", "красавицы Сочи",

Царские дочери, царские дочери.

Души забвеньем у нас заколочены

И клеветой на Царя опорочены.

Вечным укором стоят у обочин

Совести нашей … царские дочери!

Владимир Невярович

![]()

Четыре Царственные розы

От рук проклятых и ужасных

Четыре русские княжны.

Ваш взор молитвенно лучистый,

Последний в жизни взгляд очей

Сказал, что вы душою чистой

Простить сумели палачей.

Одна беда была за вами –

Любовью к Родине горя,

Её вы были дочерями

Как дщери русского царя.

Последний вздох, утихли слёзы,

Исчезла жизни суета.

Четыре царственные розы

Прошли сквозь райские врата.

Владимир Петрушевский

ноябрь 1923 г.

![]()

Её Императорскому Высочеству

Великой княжне Анастасии

Николаевне ко дню рождения

Сегодня день Анастасии,

И мы хотим, чтоб через нас

И мы хотим, чтоб через нас

Любовь и ласка всей России

К Вам благодарно донеслась.

Какая радость нам поздравить

Вас, лучший образ наших снов,

И подпись скромную поставить

Внизу приветственных стихов.

Забыв о том, что накануне

Мы были в яростных боях,

Мы праздник пятого июня

В своих отпразднуем сердцах.

И мы уносим к новой сече

Восторгом полные сердца,

Припоминая наши встречи

Средь царскосельского дворца.

Прапорщик Н. Гумилев, 5 июня 1916 года.

Царскосельский лазарет, Большой Дворец.

![]()

Отец просил Вам передать

пересказ подлинных слов

Великой Княжны Ольги

Отец просил Вам передать,

Чтоб не мстили за него.

Отец просил еще сказать:

Он всех простил до одного.

Всех оправдал в своей душе,

За всех он молится, скорбит.

Но знает, что теперь уже

Путь беззаконию открыт.

Зло будет множиться вокруг,

Но победит не зло - любовь,

И Солнца Правды чистый круг

Над Русью воссияет вновь!

Владимир Невярович

![]()

Из письма Её Императорского Высочества

Великой Княжны Ольги Николаевны

Отец всем просит передать:

Не надо плакать и роптать,

Дни скорби посланы для всех

За наш великий общий грех.

Он все́ обиды позабыл,

Он всех врагов своих простил,

И за Него велит не мстить,

А всех жалеть и всех любить.

Он говорит: мир тонет в зле,

Иссякла правда на земле,

И скорбный крест грядущих дней

Ещё ужасней и страшней.

Но час пробьёт, придёт пора,

Зло одолеет власть добра,

И всё утраченное вновь

Вернёт взаимная любовь.

С. Бехтеев

1941, г. Ницца

![]()

«ОТЕЦ ПРОСИЛ ПЕРЕДАТЬ всем тем, кто Ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за Него, так как Он всех простил и за всех молится, и чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь».

Великая Княжна Ольга Николаевна

(отрывок письма из Тобольска)

Серия сообщений "Стихи о Царской Семье":

Часть 1 - Стихи о Николае II и России

Часть 2 - Стихи об Императрице и Княжнах

|

|

Процитировано 3 раз

Понравилось: 3 пользователям

Стихи о Николае II и России |

от себя: Хочу здесь привести некоторые стихотворения из книги "Царский крест". Много в этом сборнике можно прочесть стихов знаменитого царского поэта и офицера Белой армии Сергея Бехтеева и других современных авторов. Прежде чем перейти к самим стихам остановлюсь на личности С. Бехтеева. Из Википедии (http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E5%F5%F2%E5%E5%E2...E9_%D1%E5%F0%E3%E5%E5%E2%E8%F7) -

от себя: Хочу здесь привести некоторые стихотворения из книги "Царский крест". Много в этом сборнике можно прочесть стихов знаменитого царского поэта и офицера Белой армии Сергея Бехтеева и других современных авторов. Прежде чем перейти к самим стихам остановлюсь на личности С. Бехтеева. Из Википедии (http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E5%F5%F2%E5%E5%E2...E9_%D1%E5%F0%E3%E5%E5%E2%E8%F7) -

Сергей Сергеевич Бехтеев - (20 (7) апреля 1879 - 4 мая1954) (Место рождения Липовка, Орловская губерния, Российская Империя)

"русский поэт и драматург, белогвардейский офицер, эмигрант первой волны, Гражданская лирика Бехтеева посвящена идеалам монархизма. Был лично знаком с семьями Николая II и претендента на российский престол великого князя Кирилла Владимировича. Родился в имении Липовка Елецкого уезда Орловской губернии. Из старинного дворянского рода, известного с 1571 г. Учился в Александровском лицее, По окончании Лицея издаёт сборник стихов, посвящённый императрице Александре Фёдоровне. В 1903 году поступает служить в подшефный Императрице Кавалергардский полк, получает чин офицера.

С началом Первой мировой войны служит в действующей армии, получает ранение в голову и попадает в лазарет, где его посещает Императрица с Великими княжнами. В октябре 1917 г. на пепелище собственного дома в Липовке пишет ряд патриотических стихов. Часть стихов удалось передать Царской семье в Тобольск. Самое известное стихотворение Бехтеева — «Пошли нам, Господи, терпенье…» (Елец, октябрь 1917). Автор послал это стихотворение через графиню А. В. Гендрикову Царской Семье, находившейся в заключении в Тобольске. Его собственноручно переписала старшая дочь Николая II великая княжна Ольга Николаевна, поэтому оно нередко ошибочно приписывалось ей и получило большую известность в русском зарубежье 1920-х годов. Стихотворение сочувственно (хотя отметив его недостатки) оценил Владислав Ходасевич, считавший его автором великую княжну".

Основная тематика других его произведений: трагедия России и русского народа, предательство царя ближайшим окружением, Гражданская война, надежда на воскрешение России и т. п. Многие стихи поэта положены на музыку и исполняются Жанной Бичевской.

В эмиграции выпустил сборники стихов ("Святая Русь", "Царский Гусляр", «Песни русской скорби и слез», «Два письма», «Песни сердца» и др.)

"Умер в Ницце. Похоронен на местном русском кладбище Кокад. Надпись на могильной плите гласит:

Корнет, лицеист Императорского Александровского Лицея 59 курса, царский поэт и офицер белой армии."

![]()

Молитва

(Посвящается их Императорским Высоч.

Вел. Княжнам Ольге Николаевне и Татьяне Николаевне)

Пошли нам, Господи, терпенье,

В годину буйных, мрачных дней,

В годину буйных, мрачных дней,

Сносить народное гоненье

И пытки наших палачей.

Дай крепость нам, о Боже правый,

Злодейства ближнего прощать

И крест тяжелый и кровавый

С Твоею кротостью встречать.

И в дни мятежного волненья,

Когда ограбят нас враги,

Терпеть позор и униженья

Христос, Спаситель, помоги!

Владыка мира, Бог вселенной!

Благослови молитвой нас

И дай покой душе смиренной,

В невыносимый, смертный час...

И, у преддверия могилы,

Вдохни в уста Твоих рабов

Нечеловеческие силы

Молится кротко за врагов!

г. Елец, Октябрь 1917 г.

![]()

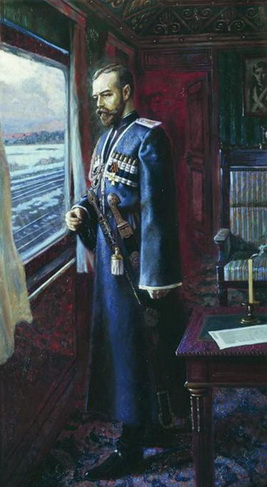

Николай II

(Так писал я на третий день

"бескровной" русской революции - С.Бехтеев)

"Как женщина, Ему вы изменили,

и как рабы, вы предали Его"

М.Ю.Лермонтов

****

В те дни, когда мы все так низко пали,

Везде мне грезится священный Образ Твой,

С глазами, полными божественной печали,

С лицом, исполненным небесной добротой.

Тебя жалеть я не могу, не смею:

Ты для меня - по-прежнему Велик!

Перед тобой, мой Царь, я вновь благоговею,

И больно мне глядеть на Твой Державный Лик.

Слепой народ, обманутый лжецами,

За чистоту души Твоей святой,

Тебя клеймил постыдными словами

И казни требовал, над кем же... над Тобой!

Не так ли пал и Царь коварной Иудеи,

Мессия истины, народная мечта,

И Бога своего преступные евреи

Распяли на доске позорного Креста.

И Царь был осужден на пытки рабской казни,

Над Божеством глумился весь народ,

И люди-изверги убили без боязни

Того, Кто создал мир, моря и небосвод.

Но, победив в аду немые силы гроба,

Воскрес Господь и всем явился вновь;

Побеждена врагов чудовищная злоба,

И козни зла рассеяла Любовь...

Я верю в день священного возмездья!

Клятвопреступники, вас кара неба ждет!

Вас уличат в предательстве созвездья,

Над вами Солнце правды не взойдет;

И камни возопят от вашего злодейства,

Вас грозно обличит правдивая судьба

За низость ваших чувств, за гнусность фарисейства,

За клеветы восставшего раба...

Еще недавно так, пред Ним склоняя вы и,

Клялися вы Его до гроба защищать

И за Царя-Вождя, Хозяина России,

Вы обещали жизнь безропотно отдать.

И что же! где слова? где громкие обеты?

Где клятвы верности, присущие войскам?

Где ваших прадедов священные заветы?

А Он, обманутый, Он твердо верил вам!

Он, ваш исконный Царь, смиреньем благородный,

В своей душе Он мог-ли помышлять,

Что вы готовитесь изменой всенародной

России честь навеки запятнать!

Предатели, рожденные рабами,

Свобода лживая не даст покоя вам.

Зальете вы страну кровавыми ручьями,

И пламя пробежит по вашим городам.

Не будет мира вам в блудилище разврата,

Не будет клеветам и зависти конца;

Восстанет буйный брат на страждущего брата,

И мечь поднимет сын на старого отца...

Пройдут века; но подлости народной

С страниц Истории не вычеркнут года:

Отказ Царя, прямой и благородный,

Пощечиной вам будет навсегда!

г. Орел, 1917 г.

![]()

Святой Царь

"Благословенно Царство!"

Начальный возглас Божественной Литургии

Скажу я по долгу, скажу я по праву,

Да ведает русский народ: -

Я видел России величье и славу,

Державного солнца восход.

Я видел Святого Царя на престоле,

Обласкан радушно Им был,

В дни сказочной жизни, в дни истинной воли,

Сыновне я с Ним говорил.

И очи царевы любовно глядели,

И голос Монарший звучал,

Как песня волшебная нежной свирели,

Как сладостно плещущий вал.

Красы той небесной, красы той чудесной

Нельзя на словах передать,

Казалось, что Ангел улыбкой небесной

Дарил мне свою благодать.

И эти Глаза с величавым смиреньем,

И кроткие эти Уста, -

Казались прекрасным, живым отраженьем

Пречистого лика Христа.

И Царственный Образ в оправе священной

С тех пор не могу я забыть,

И буду Его я, как клад драгоценный,

Всю жизнь в моем сердце хранить.

г. Ницца

Воскресенье, 4 октября 1942 г.

![]()

Царские глаза

Кто видел в жизни только раз

Сиянье кротких Царских Глаз,

Тому Их век не позабыть

И Тех Очей не разлюбить.

Кому их встретить довелось,

В том сердце верою зажглось

Того в дни бедствий не смутят

Ни зло людей, ни смертный яд.

Всегда и всюду перед ним

Блестят величием своим

Глаза, Которым равных нет

В греховном мире слез и бед.

г. Ницца

23 ноября 1929 г.

![]()

Предсказание

Настанет год, России черный год,

Когда царей корона упадет;

Забудет чернь к ним прежнюю любовь,

И пища многих будет смерть и кровь;

Когда детей, когда невинных жен

Низвергнутый не защитит закон;

Когда чума от смрадных, мертвых тел

Начнет бродить среди печальных сел,

Чтобы платком из хижин вызывать,

И станет глад сей бедный край терзать;

И зарево окрасит волны рек:

В тот день явится мощный человек,

И ты его узнаешь - и поймешь,

Зачем в руке его булатный нож;

И горе для тебя! - Твой плач, твой стон

Ему тогда покажется смешон;

И будет все ужасно, мрачно в нем,

Как плащ с возвышенным челом.

М.Ю. Лермонтов

1830

![]()

«Мир»

Из цикла «Пути России»

С Россией кончено… На последях

Её мы прогалдели, проболтали,

Пролузгали, пропили, проплевали,

Замызгали на грязных площадях,

Распродали на улицах: не надо ль

Кому земли, республик, да свобод,

Гражданских прав? И Родину народ

Сам выволок на гноище, как падаль.

О, Господи, разверзни, расточи,

Пошли на нас огнь, язвы и бичи,

Германцев с запада, Монгол с востока,

Отдай нас в рабство вновь и навсегда,

Чтоб искупить смиренно и глубоко

Иудин грех до Страшного Суда!

Максимилиан Волошин

23 ноября 1917 г.

Коктебель

![]()

Моей Родине

Прошла пора, когда в венце державном

Иконописною сияя красотой,

Блистала ты на троне православном,

Пленяя мир смиренной простотой.

Была тогда ты царственно прекрасной,

Святою Русью всюду ты звалась,

Перед тобой склонялся недруг властный,

Тебе хвала всеобщая неслась.

Теперь, увы, ты сделалась иною: —

Ты свой покров священный совлекла,

И распаленная чудовищной враждою,

Себя на общее презренье обрекла.

Ты храмы древние кощунством осквернила,

Ты разгромила Божьи алтари,

Ты те богатства блудно расточила,

Что накопляли мудрые Цари.

В своем безумии и яростной гордыне,

Отдавшись вихрю гибельных страстей,

Ты обесчестила духовные святыни,

Ты перебила лучших сыновей.

И вот теперь, поганая, босая,

Вся обагренная в дымящейся крови,

Ты мечешься, стеня и проклиная,

Без божества, без веры, без любви.

Забыв удел твоей прекрасной доли,

Победы громкие и славные дела,

Гонясь за призраком давно желанной воли,

Ты рабство худшее себе же создала.

Глумясь над совестью, святыни попирая,

Ты лезешь на рожон, ты падаешь в петлю,

Ты бесноватая, преступная, шальная, —

Но я твой сын! — и я тебя люблю!

Люблю за ширь стихийного размаха,

За кротость рабскую пред посланной судьбой,

За Крест Владимира, за Шапку Мономаха,

За Стеньки Разина разгулье и разбой.

Люблю тебя за то, — что ты необычайна.

Как песнь твоих былин, как сказок вещий бред,

Что для чужих племен — ты вековая тайна

И что такой, как ты, другой на свете нет!

Сергей Бехтеев

г. Ницца 11 ноября 1941 г.

![]()

Россия

Была Державная Россия,

Была великая страна

С народом мощным, как стихия,

Непобедимым, как волна.

Но, под напором черни дикой,

Пред ложным призраком "сво-бо-д"

Не стало Родины великой

Распался скованный народ.

В клочки разорвана порфира,

Растоптан царственный венец,

И смотрят все державы мира,

О, Русь, на жалкий твой конец!

Когда-то властная Царица,

Гроза и страх своих врагов,

Теперь ты жалкая блудница,

Раба, прислужница рабов!

В убогом рубище, нагая,

Моля о хлебе пред толпой,

Стоишь ты, наша Мать родная,

В углу с протянутой рукой.

Да будут прокляты потомством

Сыны, дерзнувшие предать

С таким преступным вероломством

Свою беспомощную Мать!

С. Бехтеев

1917 г.

![]()

Моя вера

Не должен, не может

Народ мой великий

Бесовское рабство влачить

Он все одолеет, он все превозможет,

Сумеет себя воскресить.

Он встанет из праха,

Воскреснет из тленья,

С очищенной скорбью душой,

Познавший обиды и ужас паденья

В пучине крамолы людской.

Ведомый ко благу Господней десницей,

Сквозь дебри житейских невзгод,

Он встанет как лазарь,

Из смрадной гробницы,

И к Божьим стопам припадет

1931 г.

![]()

За что?

Ответ недоумевающим

«Грех, тяготеющий над нами — вот сокровенный корень нашей болезни,

вот источник наших бед и злоключений!..»

Слова послания Патриарха Тихона от 18 июня 1918 г.

Нам, русским, послан Крест тяжелый,

И мы должны его влачить,

За грех чудовищной крамолы,

За то, что не хотели чтить

В своей бессовестной гордыне,

Как непокорные сыны,

Нам Богом данные святыни

Благой и мудрой старины.

За то, что нехристям в угоду

Преступный замысел творя,

Себе мы прочили свободу

И свергли Ангела-Царя.

И тем, покрыв себя позором,

Дерзнули клятву осквернить,

За всех нас данную Собором,

Во век Романовым служить.'

И вот за этот грех великий

Страдаем всюду мы теперь,

И Русью правит деспот дикий,

Бесчеловечный, лютый зверь.

И долго будем мы томиться

Под нам ниспосланным Крестом,

Пока в душе не совершится

У нас великий перелом,

Пока от зол мы не очнемся,

И, приведя наш бунт к концу,

К Царю мы, каясь, не вернемся,

Как дети блудные к Отцу.

С.С. Бехтеев

г. Ницца,

20 октября 1942 г.

![]()

Царь-богатырь

Незабвенной памяти Императора Александра III

Когда с державного престола

Ты русским царством управлял, -

В подполье пряталась крамола

И враг России трепетал.

Стремились все к Твоей державе,

Ища защиту и оплот,

Был наш солдат в почетной славе,

Был первый в мире русский флот.

Везде господствовал порядок,

Закон не смели нарушать,

В стране повсюду был достаток

И мирной жизни благодать.

Трудились сытые крестьяне

В просторных житницах полей.

Служили с рвением дворяне

Тебе и Родине своей.

Рукой железной правя твердо,

Ты порождал любовь и страх,

И флаг российский реял гордо

В нам чуждых странах и морях.

Таких Царей, как Ты, не будет,

Вот почему Ты мог сказать: -

"Когда Царь русский рыбу удит -

Европа может подождать!"...

С.С. Бехтеев

г. Ницца

Пасха 1943 г.

![]()

Царcкий крест

В годину трудных, страшных испытаний,

Когда забыл о Боге твой народ,

Испил ты чашу горькую страданий:

Как враг хотел, чтоб твой прервался род!..

Ты поднял крест... Другому не под силу.

Оставить враг заставил твой Престол,

Но ты не бросил, Мученик, Россию!

Народ свой не покинул, не ушел...

Ты терпеливо за народ слепой молился...

Молилась за него твоя Семья...

Но в бездну сатанинскую катился

Народ в безумьи... Позабыть нельзя...

Тебя ждала Российская Голгофа...

Ты знал судьбу! Ты верил в Божий перст!

Был до последнего России предан вздоха,

Благословил тебя Господь на тяжкий крест...

Ты отдал за Россию в жертву сына,

Жену любимую и дочерей невест...

Недолго ликовала бесовщина,

Когда взошла твоя Семья на Царский крест...

Анатолий Никушин

![]()

Конец былины

Кровавым пожаром зарделась заря,

Сегодня Россия лишилась Царя,

Сегодня, в дни смуты, измены и зол,

Покинул он скорбно Державный Престол.

Тревожные слухи по царству ползут,

Из уст в уста боязливо несут,

И горестны вести ужасной молвы:

Сегодня Россия лишилась Главы,

Сегодня, отравленный хмелем свобод,

Себя обезглавил безумный народ,

Сегодня, на склоне победной войны,

Окончилась сказка великой страны.

Сергей Бехтеев

1917 г.

![]()

***

Унылый март, шестая годовщина

Кровавых бурь при зареве огней.

И не забыть - не даст забыть чужбина -

Нам весь позор былых проклятых дней.

И помнят все: и те, кто всей душою

Безумно верили в смертельный ураган,

И те, о ком написано с тоскою:

"Кругом измена, трусость и обман".

И в этот март, в канун победной сечи,

Вы, на Царя поднявшие мечи,

Как лгали ваши пламенные речи,

О, бессердечные и злые палачи!

Всю вашу низость, ваше пустословье,

Как стон души, измученной от ран,

Клеймят слова, написанные кровью:

"Кругом измена, трусость и обман"

И в этот март, в шестую годовщину,

Вы все, восставшие на Вашего Царя,

Вы все, бежавшие постыдно на чужбину,

Склонитесь ниц, раскаяньем горя,

Пред светлой памятью замученного вами,

Пред тем, кто вами был на смерть убийцам дан

И кто писал с кровавыми слезами:

"Кругом измена, трусость и обман"

Николай Евреинов

1923 г.

![]()

Мы русские

Для славы со Христом мы были созданы,

Никак нас враг чудовищный не съест.

Кололи нас серпом, звездили звёздами,

Но наше знамя есть и будет Крест.

Ведут нас ко Христу дороги узкие,

Мы знаем смерть, гонения и плен.

Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,

Мы всё равно поднимемся с колен!

Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,

Мы всё равно поднимемся с колен!

Клялись Царю мы крестоцелованьем

Предательство легло на Русский род,

Рассеяны по миру мы изгнаньем,

Как бывший богоизбранный народ.

Ведут нас ко Христу дороги узкие,

Мы знаем смерть, гонения и плен.

Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,

Мы всё равно поднимемся с колен!

Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,

Мы всё равно поднимемся с колен!

На теле у России раны рваные,

Но свет Христов отчётлив впереди,

И если нападут на нас поганые,

Мы в бой пойдём с крестами на груди.

Ведут нас ко Христу дороги узкие,

Мы знаем смерть, гонения и плен.

Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,

Мы всё равно поднимемся с колен!

Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,

Мы всё равно поднимемся с колен!

У нас с врагом окончена дискуссия,

Мы вновь воспрянем, подвигом горя.

Россия, Украина, Белоруссия -

Племён славянских три богатыря.

Ведут нас ко Христу дороги узкие,

Мы знаем смерть, гонения и плен.

Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,

Мы всё равно поднимемся с колен!

Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,

Мы всё равно поднимемся с колен!

Наполнив мир малиновыми звонами,

Взойдёт победы Русская Заря,

И мы, восстав с крестами и иконами,

Пойдём венчать Российского Царя.

Ведут нас ко Христу дороги узкие,

Мы знаем смерть, гонения и плен.

Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,

Мы всё равно поднимемся с колен!

Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,

Мы всё равно поднимемся с колен!

Уж ангелы трубят к Последней Битве,

За Веру, за Царя иди, не трусь.

Соборным покаяньем и молитвой

Да воскресит Господь Святую Русь!

Ведут нас ко Христу дороги узкие,

Мы знаем смерть, гонения и плен.

Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,

Мы всё равно поднимемся с колен!

Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,

Покаемся – поднимемся с колен!

Серия сообщений "Стихи о Царской Семье":

Часть 1 - Стихи о Николае II и России

Часть 2 - Стихи об Императрице и Княжнах

|

|

Процитировано 1 раз

Случаи из жизни Царской Семьи : часть 2 |

В Ставке же Великие Княжны пользовались известной свободой. Из воспоминаний М.Лашука: «...Когда Государыня и Великие Княжны приезжали в Могилев, к Их поезду назначался караул. Пришлось и мне стоять парным часовым у входа в вагон. Платформа, куда подавался Царский поезд, была большая. На ней недалеко от поезда были сложены накрест штоссы телеграфных столбов. В штоссе примерно рядов шесть. Недалеко была канава, примерно полметра или немного больше. Стоял я на посту от 4 до 8 вечера. Государь гулял с Великой Княжной Татьяной Николаевной и сказал: «Казаки! Можете быть свободны». Мы с нашим урядником разводящим зашли за эти столбы и там сидели. Флигель-адъютант и Великие Княжны играли в жмурки. Хоронились Княжны, полковник искал, потом полковник хоронился, Княжны искали... Вдруг подходят к нам Великие Княжны и говорят: «Казаки, спрячьте нас так, чтобы нас не нашел полковник». Наш разводящий Петр Касилов, станицы Григориполисской, отвечает им: «Мы здесь не можем спрятать Вас, Ваше Императорское Высочество». Я говорю разводящему: «Господин урядник, скажите Великим Княжнам, пусть оденут наши папахи и бурки и будут стоять, как будто мы стоим, а мы-то спрячемся, нас полковник не найдет». Я сам не мог это сказать Княжнам, потому что есть старший. Когда разводящий Великим Княжнам это сказал, они были очень рады. Подошли к нам, и мы надели на них наши папахи и бурки. Я помню, что одевал Великую Княжну Марию Николаевну. Княжны стали на нашем месте, а мы спрятались в канаве. Полковник ищет на столбах и между столбами, и не может нигде найти, но когда он проходил близко от Княжен, то они рассмеялись. Смеялся полковник, смеялись и мы... На этот смех пришел Государь с Великой Княжной Татьяной Николаевной...»

на фото Мария и Ольга Николаевны, Могилев

на фото Мария и Ольга Николаевны, Могилев

Т. Мельник - Боткина: "Однажды, в самом начале войны, Ее Величество и Великие Княжны посетили лазарет, устроенный моим отцом в занимаемом нами казенном доме. Мы с младшим братом были только вдвоем дома. Мой отец, как всегда, страшно занятой, уехал по делам, а сестра милосердия ушла на полчаса домой, когда к нам наверх прибежала горничная с известием о приезде Ее Величества, и Великие Княжны Ольга Николаевна и Татьяна Николаевна, как всегда, скромно одетые в темные пальто и шляпы, уже были в лазарете.

Большинство раненых были выздоравливающие и, сидя, кто в халате, кто в нижнем белье, играли в карты. Ее Величество подошла к ним и спросила, во что они играют.

— В дурачки, Ваше Величество, — был ответ.

В это время подошли мы, и Ее Величество обратилась к нам с вопросами, но ласковый тон Ее Величества и счастье ее видеть, как всегда, лишили меня всякого самообладания, и я отвечала что-то очень бестолковое.

Тогда Ее Величество подошла к лежавшему. Это был солдат 35 лет, глухой, ревматик и до такой степени изнуренный, что ему можно было дать лет 75. Он лежал и читал Евангелие, ранее присланное Ее Величеством, и даже не обратил внимания на вошедших и не догадывался, кто это заговаривает с ним.

— Ты что читаешь? — спросила Ее Величество, наклоняясь к нему.

— Да вот все ноги болят.

Ее Величество улыбнулась и попробовала задать другой вопрос, но ответ был такой же бестолковый, и она, отойдя, попрощалась с нами и вышла вместе с Великими Княжнами в переднюю.

— Уже на зиму приготовили, — сказала, проходя, Ее Величество, указывая на валенки, стоявшие в передней.

Затем она вышла на крыльцо, кивнула нам еще раз и села в автомобиль.

Уже гораздо позже приехал к нам Алексей Николаевич. Он очень стеснялся идти в лазарет и, чтобы оттянуть это, пошел с моим отцом осматривать остальные комнаты нижнего этажа и нашел, что у нас очень уютно. Мы же тем временем ждали Алексея Николаевича в лазарете. Все встрепенулись, когда в дверях показалась его красивая маленькая фигурка.

Мой отец подвел к Алексею Николаевичу нескольких солдат, которые стояли, вытянувшись, около своих кроватей, а затем Алексей Николаевич прошел через лазарет в переднюю, а давно приготовленный граммофон звучно грянул «Боже, Царя храни», что, кажется, Алексею Николаевичу очень понравилось".

А. МОСОЛОВ :

"СЕРЕБРЯНЫЕ СAЛAЗКИ"

Великие княжны довольствовались в детстве самыми незатейливыми развлечениями. Приведу два примера.

Их Величества присутствовали вместе с семьей на пятидневных маневрах войск московского округа, живя в императорском поезде, передвигавшемся от одной стоянки до другой и возвращавшемся на ночь на открытую местность близ станции Рошково, чтобы не мешать железнодорожному движению. Это было в августе 1902 года.

В поезде находилась, кроме обычной свиты, Великая Княгиня Ольга Александровна. Дети были в восторге от этой поездки, делая большие прогулки в незнакомых им местах. Особенно их радовала игра, выдуманная Ольгой Александровной. Поезд стоял на высокой насыпи. Дети садились на большие серебряные подносы и, пользуясь ими наподобие салазок, спускались по откосу. Затем с трудом поднимались по крутой насыпи с подносом на спине. Эту игру повторяли и вечером, после обеда, в присутствии Их Величеств. Помню, как члены французской депутации, приглашенные к столу, обратились ко мне с некоторым страхом, нужно ли будет и гостям участвовать в этом развлечении. Я их успокоил.

Девочки держали пари, кто из них первая прибудет вниз. Кто-то из фрейлин должна была первая скатиться, чтобы присутствовать на финише. Генеpaл-адъютант Струков объявил детям, что он первый очутится внизу. Дети не верили. Когда состязавшимся скомандовали спускаться, Струков в парадной форме, с Александро-Невской лентой, держа свою почетную саблю с бриллиантами (за взятие Адрианополя) в руках, прыгнул с высоты более трех сажен с насыпи, рискуя сломать себе ноги, и конечно, опередил детей. Императрица очень его журила за эту выходку удали, но французы были в восторге.

Одна из княжон катается на самодельной горке

Одна из княжон катается на самодельной горке

ПОДАРОК СИБИРЯКА

Другой случай детской радости касается ручного соболя. Я сидел у себя в канцелярии, изготовляя спешный доклад о придворных пожалованиях, и приказал никого не принимать. Входит старый курьер и докладывает:

— Осмелюсь доложить вашему превосходительству, что тут пришли старичок со старушкой, прямо из Сибири. Принесли в виде подношения Государю живого, ручного соболя. Очень уж просят доложить, говорят, что не на что будет переночевать.

— А тебе жаль их стало?

— Точно так.

— Ну, давай их сюда.

Вошел весьма симпатичный на вид старичок со старушкой и говорит мне:

— По ремеслу я охотник, и удалось мне взять живым молодого соболя. Приручили его со старушкой и решили поднести его Царю. Соболь-то вышел редкостный. Собрали все, что было денег: говорили мне, что хватит до Питера и обратно. Вот и поехали.

Показывает мне соболь, который тут же вскочил на мой письменный стол и стал обнюхивать представления к придворным чинам. Старик как-то свистнул, соболь — прыг прямо ему на руки, залез за пазуху и оттуда выглядывает. Я спросил, как они ко мне попали.

— Денег у, нас хватило только до Москвы. Оттуда решили идти пешком, да какой-то добрый барин, дай Бог ему здоровья, купил нам билеты до Петербурга. Утром приехали и прямо пошли в Зимний дворец. Внутрь меня не пустили, а отправили к начальнику охраны. Тот велел отвести к вам. Ни копейки не осталось, а видеть Царя — вот как хочется.

Я решил, что живой соболь может доставить большое удовольствие малым еще тогда княжнам. Старику дал немного денег и поручил парочку добросердечному курьеру. Перед тем я спросил старика, кто его в Сибири знает.

— Ходил к губернатору перед отъездом, да он говорит: «Иди, вряд ли тебя допустят. А писать мне о тебе не приходится».

Я послал телеграмму губернатору, чтобы проверить слова старика и узнать, надежный ли он. В те времена нужно было быть весьма осторожным. Через день получился удовлетворительный ответ, и я телефонировал княжне Орбелиани, рассказав ей о соболе. Час спустя узнаю, что Императрица приказала прислать обоих стариков в Зимний дворец, и поскорее, так как дети с нетерпением ждут соболя. Все с тем же курьером я приказал их отвести, а после представления вернуться ко мне.

Ждал я их долго. Оказывается, что они более часа оставались у детей, и все время была при этом Государыня. Долго рассказывали старик и старуха, как милостива была к ним Царица.

Старик предложил было взять соболя с собой, пока для него не устроят клеточку, но дети отпускать зверя не хотели, и наконец Императрица приказала его оставить. Старик мечтал видеть Царя, без чего, сказал он, не может вернуться в Сибирь. Ответили, что дадут знать, когда он может видеть Государя.

— Боюсь только, как бы соболек мой не нашкодил во дворце, он ведь к хоромам не привык.

На другой день с утра, я получил приказание прислать во дворец сибиряков к шести часам вечера. Вернулись они с соболем после восьми. Вот рассказ старика.

— Так и было. Соболек-то мой много нашкодил, поломал и погрыз. Когда я пришел, так он сразу ко мне за пазуху спрятался. Вошел Царь. Мы co старухой ему в ноги бросились. Соболек-то вылез и тоже, видно, понял, что перед Государем. Притаился и смотрит. Пошли мы с царями в детскую, где приказали мне выпустить соболька. Дети стали с ним играть: при нас он не дичится. Царь приказал нам со старухой сесть на стулья и говорит:

— Ну, теперь расскажите все: как задумал сюда ехать, как ехал и как наконец к Царице попал?

Я рассказал, а Царь все спрашивает о Сибири, об охоте там, о нашем житье-бытье. Затем Царица сказала, что детям пора обедать. Тогда Царь спрашивает, как обходиться с соболем. Когда я указал, он порешил, что в комнатах у детей его оставить нельзя. Надо будет отдать его в охотничью слободку, в Гатчине.

— Царь-батюшка, ведь его, кормилец мой, жаль отдавать на руки незнакомому охотнику. Позарится на шкуркy, да еще зарежет, а скажет, что околел. Знаю я охотников. Мало у них любви к зверю. Лишь бы шкурку получить.

— Нет, брат, я бы выбрал хорошего. Но, пожалуй, лучше будет тебе его отдать. Вези его домой, ходи за ним, пока жив будет, а считай, что исполняешь мое повеление. Смотри за ним, так как это уже мой соболь. Теперь иди, скажи Мосолову, чтобы министр дал приказание, как тебя наградить за подapок. Смотри же, хорошо смотри за моим соболем. С Богом, и доброго пути!

На другой день был у Фредерикса всеподданнейший доклад, и государь, не ожидая вопроса, сказал министру, что провел два часа в беседе со стариками, и что это было для него праздником: так интересно было ему узнать быт сибирских охотников и сибирского крестьянства вообще. Приказал дать старику часы с императорским гербом, а старухе брошку, несколько сот рублей за соболя и широко оплатить дорогу назад в Сибирь.

Старики уехали счастливыми, увозя с собой соболя. Одни княжны очень жалели, но «папа сказал, что это так нужно».

*********************************************************************************************

Павлов С.П. "Неизвестные воспоминания о Царской Семье" :

"Высокие Особы приезжали в лазарет в сумерки. К этому времени раненые выходили на веранду или же ждали у крыльца.

Часов в 10 мы обыкновенно начинали играть в особую игру, которая называлась игрой в «рубль» и об этой игре знало все петроградское высшее общество.

Игра эта в сущности была очень простая и вся она состояла в том, что нужно было под вытянутыми ладонями рук на столе прятать серебряный рубль и при том так хорошо, чтобы противная сторона не отгадала, у кого рубль и под какой рукой. Сами же играющие разделялись на две стороны. Командорами сторон были, конечно, Великие Княжны Ольга и Татьяна. Великая Княжна Мария Николаевна принимала участие то на одной, то на другой, смотря по Своему настроению.

Вот, в сущности, вся наружная конструкция этой знаменитой игры, но …она нас очень увлекала. Достаточно сказать: иной раз мы заигрывались в нее до часу ночи.

Может быть, многим наше увлечение этой игрой покажется странным и удивительным, но причина этого увлечения была очень простая – игра имела для нас чисто спортивный интерес. Какая сторона возможно дольше удержит рубль в своих руках. В этом был весь секрет нашего увлечения этой игрой. Ведь увлекаются же солидные и флегматичные англичане во время своих переездов по океану перебрасыванием и ловлением бросаемых подушек. А что может быть прозаичнее этого занятия.

Теперь даже трудно передать ту атмосферу непринужденности и самого неподдельного и искреннего веселия, которые царили за столом во время этой игры. Стоял сплошной шум и хохот, шутки и остроумные замечания. Вообще простота, с которой Себя держали Государыня и Великие Княжны была замечательна и… попросту нас поражала. Тому, кто сам не был очевидцем этого, даже трудно было себе представить, до какой степени Они были доступны. Абсолютно никакой официальности и натяжки. Это были простые, милые и хорошие люди, с которыми мы, раненые, всегда чувствовали себя хорошо, тепло и уютно.

Простота Высоких Особ прямо очаровывала раненых, и они, в свою очередь, отвечали Им восторженным обожанием.

Мне не хотелось сказать обожание. Слово это опошлено донельзя, и оно совершенно не выражает всей силы и глубины того чувства, которое мы питали к своим Августейшим Сестрам. Но так как на человеческом языке не придумано еще другого слова, которое по смыслу могло бы точно выразить всю высшую силу симпатии к другому человеку, то я употребляю слово обожание в его наиболее благородном смысле.

В этом чувстве обожания соединилось все. Это было сложное чувство, которое едва ли даже поддавалось точному анализу. Здесь было и восторженное удивление, и сильная любовь, и глубокая благодарность Высоким Особам за Их заботы и внимание к нам, и преклонение пред Их благородной простотой, – но более всего уважения – глубокого, беспредельного уважения и преданности.

**********

Как-то в присутствии Великой Княжны Татианы Николаевны мы заговорили о русской литературе, о новых направлениях в ней и о том, что в наше время нет особенно крупных писателей, и что поэтому с особенным удовольствием читаешь старых классиков. Великая Княжна при этом сказала, что Они читают еще только Тургенева. В другой раз как-то мы заговорили о любви. Вышло это случайно. Стояли весенние сумерки. В саду было особенно хорошо, и настроение было такое красивое, что само собой разговор перешел на любовь. Маргарита Сергеевна Хитрово, восторженная смолянка, молодая и сентиментальная девушка, сказала что-то об идеальной любви. Поручик [пропуск в тексте] ей что-то возразил. Загорелся спор. Наконец, за разрешением спора обратились к Великой Княжне Ольге, Которая сидела с нами и безмолвно слушала, о чем мы говорили. Великая Княжна серьезно ответила:

– Я думаю, что любовь должна быть искренним и хорошим чувством, но без взаимного уважения настоящая любовь немыслима. В этом отношении Рита права.

Сказала и …ужасно покраснела.

**********

Сама Государыня в выборе тем для разговора была не менее проста. Она говорила с нами почти обо всем. Каждый пустяк Ее интересовал. Часто Она, например, раненого расспрашивала о его домашней жизни, о том, где он ранен, есть ли у него родные и как живут. И Сама часто делилась Своими личными мыслями и думами. Говорила даже политические и военные новости. Например, о выступлении Румынии мы знали дня за три-четыре до выступлении последней. Однажды Она рассказывала, что очень любит верховую езду, но что лет 8 Она уже не может ездить, так как врачи запретили Ей это удовольствие.

Никогда не позабуду одного случая.

На этот раз Государыня была необычно взволнована. Об этом говорили Ее блестящие не по-обычному глаза.

– Сегодня получила письмо от Алексея, – сказала Она. – Он пишет, что Его произвели из ефрейторов в младшие унтер-офицеры. По этому случаю Он пишет Мне, что Ему необходимо увеличить карманные деньги. До сих пор Он у Меня получал по 10 рублей в месяц. Что же, пришлось увеличить. Теперь Он получает в месяц уже по 20 рублей, да единовременно Я выслала Ему еще 10 рублей.

Между прочим, я неоднократно обращал внимание на то, когда Государыня заговаривала про Алексея, Ее грустное лицо неуловимо менялось. Оно делалось особенно ласковым и приветливым. Может быть, Она потому так сильно любила Алексея, что Он был у Нее первым и единственным, но, может быть, Она любила Его особенно болезненно еще и потому, что боялась Его потерять каждую минуту.

Ведь Государыня была матерью, которая безумно любила Своего Сына, до болезненности.

После убийства Распутина Высокие Особы не приезжали в лазарет целую неделю и потом вообще как-то реже начали посещать Свой лазарет. И только на Рождество 1916-го я видел Царскую Семью у нас в лазарете. Высокие Сестры приехали к нам на елку без Наследника.

Я видел – настроение Царской Семьи было подавленное. Государыня Сама похудела и осунулась. В этот вечер я не видел улыбки на Ее застывшем в какой-то неподвижности лице, углы Ее губ были скорбно опущены книзу. Может быть, в это время бедная мать думала о Своем далеком Сыне в Ставке, в далеком Могилеве. Ведь уверили же Ее, что со смертью Распутина для Ее Семьи начнутся все беды – Муж Ее потеряет Трон, Сын умрет и т. д.

Государыня подарила нам всем по прекрасному альбому Царской Семьи с автографами. И я страшно жалею, что мне пришлось его уничтожить в Севастополе в начале 1918 года от большевиков.

источник - http://slavynka88.livejournal.com/127961.html

Из воспоминаний А.А. Танеевой «Страницы моей жизни»

Описывая жизнь в Крыму, я должна сказать, какое горячее участие принимала Государыня в судьбе туберкулезных, приехавших лечиться в Крым. Санатории в Ялте были старого типа. Осмотрев их все, Государыня решила сейчас же построить на свои личные средства в их имениях санатории со всеми усовершенствованиями, что и было сделано. Часами я разъезжала по приказанию Государыни по больницам, расспрашивая больных от Имени Государыни о всех их нуждах. Сколько я возила денег от Ее Величества на уплату лечения неимущих! Если я находила какой-нибудь вопиющий случай одиноко умирающего больного, Государыня сейчас же заказывала автомобиль и отправлялась лично со мной, привозя деньги, фрукты и проч., а главное — обаяние, которое Она всегда умела внушать в таких случаях, внося с Собою в комнату умирающего столько ласки и бодрости. Сколько я видела слез благодарности. Но никто об этом и не знал. Государыня запрещала говорить об этом.

**************************************

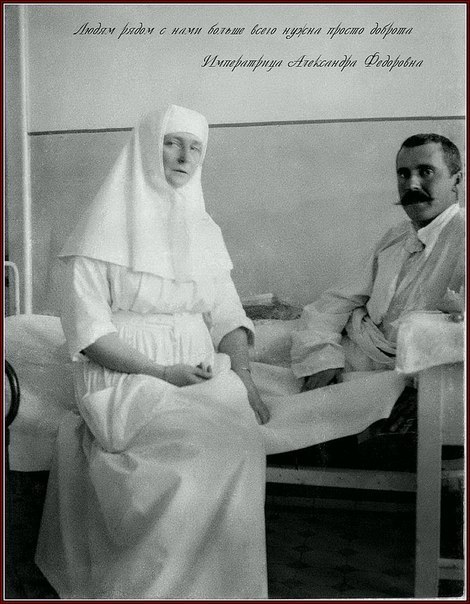

"Когда во время войны прибывали санитарные поезда, Императрица и Великие Княжны делали перевязки, ни минуты не присаживаясь с 9 часов утра до 3 часов дня. Во время тяжелых операций раненые умоляли Государыню быть около. Вижу ее, как она утешает и ободряет их, кладет руку на голову и порою молится с ними.

Императрицу боготворили, ожидали ее прихода, стараясь дотронутся до ее серого санитарного платья; умирающие просили ее посидеть около кровати, подержать им руку или голову, и она, невзирая на усталость, успокаивала их целыми часами.

Серия сообщений "Случаи из жизни семьи Николая II":

Часть 1 - Смешные и трагические случаи из жизни последних Романовых

Часть 2 - Случаи из жизни Царской Семьи : часть 2

Часть 3 - Случаи из жизни Царской Семьи : часть 3

|

|

Понравилось: 1 пользователю

св. Андрей Критский |

от себя: в интернете нашла одно размышление о Царской Семье Архимандрита Константина (Зайцева) - 1887-1975, в котором он говорит, что убийство Царской Семьи приходится на день памяти св. Андрея Критского, известного как автора Великого покаянного канона. Удивительно как много совпадений случалось в жизни Николая II, и даже здесь - день его убийства приходится на день памяти автора покаянного канона. Вот выдержки из рассуждений Архимандрита Константина (Зайцева):

"....Чем же воздала Россия своему чистому сердцем, любящему ее более своей жизни, Государю? Она отплатила ему клеветой. Он был высокой нравственности – стали говорить об его порочности. Он любил Россию – стали говорить об измене. Даже люди близкие повторяли эту клевету, пересказывали друг другу слухи и разговоры. Под влиянием злого умысла одних, распущенности других, слухи ширились, и начала охладевать любовь к Царю. Потом стали говорить об опасности для России и обсуждать способы освобождения от этой несуществующей опасности и, во имя якобы спасения России, стали говорить, что надо отстранить Государя. Расчетливая злоба сделала свое дело: она отдалила Россию от своего Царя, и в страшную минуту в Пскове он остался один... Страшная оставленность Царя... Но не он оставляет Россию, Россия оставляет его, любящего Россию больше своей жизни. Видя это, и в надежде, что его самоумаление успокоит и смирит разбушевавшиеся страсти народные, Государь отрекается от престола... Наступило ликование тех, кто хотел низвержение Государя. Остальные молчали. Последовал арест Государя и дальнейшие события были неизбежны... Государь был убит, Россия молчала...

"...Великий грех – поднять руку на Помазанника Божия... Не остается и малейшая причастность к такому греху неотомщенной. В скорби говорим мы "кровь его на нас и на детях наших." Но будем помнить, что это злодеяние совершено в день св. Андрея Критского, зовущего нас к глубокому покаянию... " (Архимандрит Константин (Зайцев)

Кто же он св. Андрей Критский? (из Википедии), День памяти 4 (17) июля

Андре́й Кри́тский или Андре́й Иерусали́мский (ок. 660, Дамаск — 4 июля 740[1], Эресос, о. Лесбос) —

известный христианский теолог, проповедник и автор духовных гимнов, архиепископ города Гортина на Крите.

Канонизирован в лике святителей, в Православной церкви память совершается 4 июля (по юлианскому календарю). Андрей Критский родился в Дамаске у родителей-христиан. Согласно его житию, он был немым от рождения до семилетнего возраста, когда чудесным образом исцелился, приняв причастие. С этого времени он начинает изучать Священное Писание и богословские науки. В возрасте 14 лет Андрей поступил в монастырь преподобного Саввы Освященного возле Иерусалима, где быстро заслужил уважение, ведя строгую монашескую жизнь.

В правление императора Юстиниана II Андрей был рукоположён в архиепископа города Гортины на Крите. Здесь он раскрывается как проповедник и поэт. Проповеди Андрея Критского отличаются высоким слогом и гармоничной фразой, что позволяет говорить о нём как одном из выдающихся церковных ораторов Византийской эпохи.

Скончался святитель 4 июля 740 года[2] на острове Лесбос, возвращаясь на Крит из Константинополя, куда он отправлялся по делам Церкви.

По данным исторических источников, Андрей Критский известен как автор Великого покаянного канона, также ему принадлежит авторство на каноны, посвященные главным византийским церковным праздникам, большинство из которых включено в современные богослужебные книги: каноны на Рождество Христово, Богоявление, Сретение, Благовещение, Пасху, Преображение, Рождество Богородицы, Зачатие святой Анны, Рождество Иоанна Предтечи, святителей Григория Богослова и Иоанна Златоуста, святителя Николая, и других.

Считается, что святой Андрей Критский изобрёл или по крайней мере впервые ввёл в византийскую литургическую службу саму форму канона.[4] Авторству Андрея Критского приписывается около 70 канонов.

Великий покаянный канон

Андрей Критский известен как автор Великого покаянного канона (шедевр византийской духовной поэзии)[2], который состоит из 250 тропарей (строф)[5] и считается самым длинным каноном из существующих. По мнению протопресвитера Александра Шмемана, этот канон «можно описать как покаянный плач, раскрывающий нам всю необъятность, всю бездну греха, потрясающий душу отчаянием, раскаянием и надеждой»[6].

Этот канон почитала и сама Александра Федоровна, из воспоминаний Ч. Гиббса (наставника Цесаревича): "В понедельник, во вторник, в среду и четверг мы слушали прекрасный канон св. Андрея Критского. Императрица снабдила каждого из нас копией канона на русском языке, чтобы мы могли следить за чтением". (из Тобольского заключения)

Согласно Типикону Великий канон читается только во время Великого поста:

Великое повечерие с чтением канона Андрея Критского именуется в просторечии ефимо́н (или мефимон, греч. μεθ'ήμών — «с нами [Бог]»).

Согласно Уставу на каждый тропарь канона положено совершать по три земных поклона.

ИСТОЧНИКИ -

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%ED%E4%F0%E5%E9_%CA%F0%E8%F2%F1%EA%E8%E9

http://www.rusempire.ru/forum/topic1008.html

Серия сообщений "Чудеса царственных мучеников":

Часть 1 - Чудеса царственных мучеников

Часть 2 - Иконы Святых царственных страстотерпцев

Часть 3 - икона Божией Матери «ДЕРЖАВНАЯ»

Часть 4 - св. Андрей Критский

|

|

Великие Княжны и Александра Федоровна |

Из дневника Александры Фёдоровны: «Великое искусство — жить вместе, любя друг друга нежно. Это должно начинаться с самих родителей».

Из дневника Александры Фёдоровны: «Великое искусство — жить вместе, любя друг друга нежно. Это должно начинаться с самих родителей».

«Родители должны быть такими, какими они хотят видеть своих детей — не на словах, а на деле. Они должны учить своих детей примером своей жизни».

«...важный элемент семейной жизни — это отношения любви друг ко другу; не просто любовь, а взлелеянная любовь в повседневной жизни семьи, выражение любви в словах и поступках. Любезность в доме не формальная, а искренняя и естественная. Радость и счастье нужны детям не меньше, чем растениям нужен воздух и солнечный свет».

Доброта, скромность, простота, глубокая Вера в Бога, прямота, дисциплина, крепость духа, умение жертвовать собой, непоколебимое сознание долга и всеобъемлющая любовь к Родине-России, это неполный перечень душевных качеств, которые восприняли царские дети от своих родителей.

Воспитание дочерей в царской семье было строгим, поскольку так была воспитана сама Александра Фёдоровна, да и Государя Николая в детстве не баловал отец — Император Александр III, отличавшийся спартанскими привычками. Во дворце девочки жили по двое в комнате: старшие Ольга с Татьяной, как их называли, «большие», и младшие Мария с Анастасией — «маленькие». Царевны спали на жёстких походных кроватях, легко укрытые, каждое утро принимали холодную ванну. Александра Фёдоровна, выросшая при небольшом дворе, с раннего детства прививала дочерям бережливость и умеренность. Платья и обувь переходили от старших сестёр к младшим. Государыня, сама очень скромная в одежде, в выборе причёсок, не позволяла и дочерям много наряжаться. Великая княжна Ольга Николаевна полностью восприняла это отношение к роскоши и одевалась очень скромно, постоянно одёргивая в этом отношении других сестёр.

Подруга Императрицы Юлия Ден, которую в царской семье ценили за её ум, рассудительность, спокойную уравновешенность, описывала в своей книге быт царевен: «Их Высочества любили своих горничных и часто помогали им убирать комнаты и стелить постели...

Их Высочества никогда не кичились своим происхождением. Со свойственной им учтивостью они неизменно пропускали меня вперёд, выходя из какого-то помещения. При этом не было ни церемонности, ни суеты; это были славные, милые девочки, и я любила их всех. Их Высочества поднимались рано и вскоре принимались за уроки. После утренних уроков они гуляли с Его Величеством. В перерыв между ленчем и чаем они вновь отправлялись с отцом на прогулку. Разговаривали они по-русски, по-английски, немного по-французски. По-немецки они не разговаривали никогда. Хотя они хорошо танцевали, возможность для этого предоставлялась им редко».

Александра Фёдоровна не позволяла княжнам сидеть без дела ни минуты. Желая видеть в дочерях настоящих помощниц, она приучала их к основам домашнего хозяйства и сама учила рукоделью. Чудные работы и вышивки выходили из-под их изящных ручек. Лучше других получалось рукоделье у Великой Княжны Татьяны Николаевны. Она шила себе и старшим сёстрам блузы, вышивала, вязала.

Государыня устраивала благотворительные базары, на которых сама вместе с дочерьми продавала то, что было сделано их собственными руками. Вырученные немалые средства шли на поддержание благотворительных учреждений.

Царевны получили прекрасное домашнее образование, играли на рояле, хорошо танцевали, рисовали. Воспитывались они в глубокой религиозности, посещали с родителями богослужения. Александра Фёдоровна постоянно читала Библию и толкования святых отцов Церкви, чтобы более точно и ясно знать путь, по которому должно идти за Христом. Любовь к чтению святого писания она прививала и детям.

Мать в отношениях с детьми — простая, сердечная, но одновременно и требовательная. Александра Федоровна не сомневалась, что искренность — непременное условие благородства. Она Сама была таковой и всем Детям сумела подарить то же качество. Чтобы стать по-настоящему нравственной, честной и добросердечной — надо быть преданной душой Господу. Александра Федоровна, не переставая, говорила о том Детям. Вот некоторые выдержки из Ее писем.

Ольге Николаевне: «Старайся серьезно говорить с Татьяной и Марией о том, как нужно относиться к Богу» (1909 год); «Ольга, дорогая, в комнате Я или нет, Ты всегда должна вести себя одинаково. Это не Я за тобой смотрю, а Бог все видит и повсюду слышит, и это Ему мы должны в первую очередь постараться понравиться, делая все, что нужно, побеждая свои недостатки» (1909); «Да вознаградит Тебя щедро Бог за Твою любовь к Маме и Твои молитвы за Ее здоровье. Все в Божьей воле» (1909); «Учись послушанию, пока Ты еще мала, и Ты приучишься слушать Бога, когда станешь старше» (1909); «Изо всех сил старайся быть как можно лучше, терпеливее и любезнее во время Святого Поста — серьезно вслушивайся в прекрасные молитвы в церкви» (1910).

Татьяне Николаевне. «Хорошенько молитесь в церкви за всех Нас, за всех Моих цыплят, больших и маленьких» (1907); «Это прекрасно — Ты молишься за свою Мамочку, — может быть, Бог даст что-то хорошее. Но иногда Он посылает болезнь для блага чьей- то души» (1909); «В церкви внимательно слушай чудные молитвы Великого Поста, они помогут Тебе быть хорошей» (1910).

Марии Николаевне. «Я сейчас должна почитать Библию и молитвы, так как не хожу в церковь. Я надеюсь, что Ты и Татьяна тоже так сделаете» (1907); «Да благословит Тебя Бог. Старайся всегда больше всего любить Его и быть хорошей терпеливой маленькой девочкой и старайся всегда быть послушной» (1910). «Не забудь перед исповедью и Причастием почитать книгу, которую Тебе дал Батюшка» (1911); «Я надеюсь, Ты не забыла, что на Пасху в России принято "троекратно лобызаться" (1912); «Ты можешь пойти на всенощную, а если стесняешься, будь в Моей маленькой молельне, и в воскресенье тоже» (1914).

Повзрослев, христианские наставления и поучения Матери для Дочерей уже не являлись обязательными. Теперь Они умом и всем сердцем чувствовали, понимали и ощущали красоту и силу Веры Христовой. Им не надо было теперь объяснять, как вести себя в Храме, как подходить к аналою, как прикладываться к образам. Молитва наполняла Их жизнь высокой, живительной радостью. Как признавалась Матери в 1915 году Мария «знаешь, это очень странно, но, когда я вышла из комнаты Алексея после молитвы, у меня было такое чувство, как будто Я пришла с исповеди, такое приятное небесное ощущение».

Дочери любили Мать бесхитростной и преданной любовью. Они старались передать Свои чувства в письмах, но нередко казалось, что чего-то главного, «самого-самого» недоговаривают. Им не хватало слов, но не оттого, что Они недостаточно хорошо владели лексическим запасом, а потому, что их ни в каком языке не существовало. Любовь к Родителям — это как любовь ко Всевышнему; чувство здесь всегда значимее, глубже, выше любого его словесного выражения. Подобного рода посланий сохранилось немало, но, может быть, одно из наиболее проникновенных написано четырнадцатилетней Татьяной Николаевной в ноябре 1911 года в Ливадии. Это удивительный образец той великой меры любви, которая соединяла Детей и Родителей.

«Моя дорогая, родная, милая Мама. Я прошу прощения за то, что не слушаю Тебя, спорю с Тобой, что непослушная. Сразу Я никогда ничего не чувствую, а потом я чувствую себя такой грустной и несчастной оттого, что утомила Тебя, потому что Тебе все время приходилось Мне все повторять. Пожалуйста, прости Меня, Моя бесценная Мамочка. Сейчас я действительно постараюсь быть как можно лучше и добрее, потому что я знаю, как Тебе не нравится, когда одна из твоих дочерей не слушается и плохо себя ведет. Я знаю, как это ужасно с Моей стороны плохо себя вести, Моя дорогая Мама, но я на самом деле, милая Моя, буду стараться вести Себя как можно лучше и никогда не утомлять Тебя и всегда слушаться с первого слова. Прости Меня, дорогая. Напиши Мне только одно слово, что Ты Меня прощаешь, и тогда я смогу пойти спать с чистой совестью. Да благословит Тебя Бог всегда и повсюду — никому не показывай это письмо. Поцелуй от Твоей любящей, преданной, благодарной и верной Дочери. Татьяна».

Естественно, что Александра Федоровна сказала желанное «слово »; Она всех Их любила. Она всегда серьезно и радостно воспринимала все детские душеизлияния, особенно когда речь шла о том, что хранилось в глубине сердец.

Всю жизнь Александра Федоровна не любила конспирации, в Своем же доме «тайны» и «секреты» Она просто не переносила. Однако детские исповедания умела хранить, так как это могло ранить душу той, которая Ей, Матери, открылась. Да, собственно, никаких особых «тайн» в этом мире не существовало. Когда девочки стали переходить в возраст девушек, то у старших — Ольги и Татьяны — возникали Свои, такие понятные, но необъяснимые для них «симпатии» к тому или иному молодому человеку. Они не распространялись на родственный и придворный круг. У Княжон вызывали симпатию те или иные молодые люди из числа дежурных офицеров при Дворе или офицеров полков, шефами которых они значились Дочери непременно об этом рассказывали Матери, которая неизменно в таких случаях была чрезвычайно внимательной и предупредительной. Она не запрещала им ничего, лишь учила сохранять внешнюю беспристрастность, потому что кругом так много любопытных и недоброжелательных глаз. Невинный взгляд или улыбка, адресованная тому или иному лицу, могли истолковать невесть как. Об этом Александра Федоровна хорошо знала. И призывала дочерей не давать злопыхателям ни малейшего повода.

Взаимная любовь детей и родителей была полной и безмерной. Как вспоминала С.К. Буксгевден, «Императрица воспитывала дочерей Сама, и делала это прекрасно. Трудно представить себе более очаровательных, чистых и умных девочек. Она проявляла свой авторитет только при необходимости, и это не нарушало той атмосферы абсолютного доверия, которая царила между Нею и Дочерьми. Она понимала жизнерадостность юности и никогда не сдерживала Их, если Они шалили и смеялись. Ей также нравилось присутствовать на уроках, обсуждать с учителями направление и содержание занятий».

Александра Федоровна приучала Детей вести дневник и писать письма, лишь только те начинали постигать азы грамотности. Это тоже было одним из элементов воспитания. Они должны были учиться излагать свои мысли и овладеть эпистолярным мастерством. Когда девочки вырастали, то появлялась и еще одна причина. Каждая из них хотела донести до Отца и Матери свое сокровенное, что коренилось в душе, но что высказать вслух было не всегда возможно. Родители бывали постоянно слишком заняты, слишком много людей вращалось вокруг, и остаться «тет-а-тет» с Матерью или Отцом каждой удавалось лишь изредка.

Дочери писали особенно часто Матери, хотя, казалось бы, Ее-то они имели возможность видеть куда чаще, чем Отца. Жизнь во дворце имела свои законы, установленные ритуалы, которые ни изменить, ни отменить Они были не силах. А душа так рвалась сказать что-то свое, что-то особенно значимое, предназначенное лишь для дорогого человека. И для всех четырех Великих княжон таким человеком всегда оставалась «дорогая Мама». Она все всегда понимала, все прощала и непременно давала правильный совет. Она являлась для Них бесспорным моральным авторитетом.

Потому регулярно и появлялись «послания» Великих княжон Матери, направленные из одного помещения дворца в другое. В Александровском дворце, где Принцессы прожили большую часть жизни, это были письма со второго этажа (там находись их комнаты) на первый, где располагались апартаменты Родителей. Чаще всего подобные «эпистолы» составлялись перед сном, после молитвы, когда душа рвалась сказать «прости» дорогому человеку. Типичный образец — записка Анастасии Николаевны от 7 мая 1915 года: «Моя дорогая милая Мама» Надеюсь, что Ты не слишком устала, Мы постараемся не ссориться, не спорить и не драться, так что Ты спи спокойно. Да хранит Тебя Бог! Твоя любящая дочь Анастасия».

Эти записочки, реже письма в полном смысле этого слова, Александра Федоровна никогда не оставляла без внимания. Она непременно на них отвечала, при этом исправляя в детских посланиях ошибки правописания. Так что каждое письмо «дорогой Мама?» являлось для Княжон еще и своеобразным экзаменом на знание иностранных и русского языков.

Александра Федоровна никогда не оставляла без внимания «обиды» на невнимание, возникавшие у дочерей. Она спокойно и обстоятельно все разъясняла. В 1908 году писала Ольге Николаевне: «Милое дитя! Целую Тебя нежно и благодарю за Твои записочки. Жаль, что я не могла повидаться с Тобой наедине, но сейчас это трудно. Скоро буду свободнее, и тогда Ты сможешь все Нам рассказать, и все, что Тебя интересует. Видишь ли, я обычно очень устаю и поэтому редко оставляю Вас всех с нами на долгое время, и часто грущу и не хочу, чтобы Вы видели Мое мрачное лицо».

Если же иногда Мать и дочери расставались, то тут уже каждодневная связь была не только желанной, но и обязательной. Летом 1903 года по дороге в Саров Александра Федоровна писала Ольге, оставшейся теперь «попечительницей» других Сестер. «Папа и Мама очень-очень нежно целуют своих милых маленьких Девочек и очень грустят, что должны Их оставить. Старайтесь быть золотыми, а Ольга обязательно телеграфируй Мне каждый день, как Вы там все поживаете. Я надеюсь, зверюшки Вам понравятся. Ну, хорошо. До свидания и да благословит Вас Бог. Еще раз целую Тебя, Мой цветочек, и прощаюсь со всеми девочками. Ваша Мама». «Попечительнице» в этот момент еще не исполнилось и восьми лет.

Письма и записочки писались большей частью по-английски. Телеграммы же почти исключительно — на русском языке. Постепенно вся корреспонденция сделалась русскоязычной. Александра Федоровна очень быстро научилась понимать русскую речь, стала свободно разговаривать и писать на языке своей новой Родины.

С огромной любовью отзывались о княжнах и описывали их жизнь очевидцы, приближённые царского двора.

«Трудно представить себе более очаровательных, чистых и умных девочек».

Из воспоминаний С.К. Буксгевден, фрейлины Императрицы.

«Дети, как называла Великих Княжон А.А. Танеева и Ю.А. (Лили) Ден (самые близкие подруги Государыни и Царских Детей) целиком разделяли взгляды Августейших родителей, которые не любили ничего показного, кричащего, стремились держаться подальше от «ликующих, праздно болтающих». Они наслаждались самыми простыми радостями — общением с природой, друг с другом, с простонародьем, которое по своему укладу жизни ближе всего к земле, к деревенскому восприятию мира...

Все Великие Княжны были бесхитростными, невинными созданиями. Ничего нечистого, дурного в их жизнь не допускалось. Её Величество очень строго следила за выбором книг, которые они читали. В основном, это были книги английских авторов. Их Высочества не имели ни малейшего представления о безобразных сторонах жизни, хотя — увы! — им суждено было увидеть самое гадкое, что в ней существует, и столкнуться с самыми низменными чертами человеческой натуры».

«Внешне однообразную свою жизнь Княжны наполняли веселием своих жизнерадостных и живых характеров. Они умели находить счастье и радость в малом. Они были юны не только своими годами, но были юными в самом глубоком смысле этого слова; их радовало всё: солнце, цветы, каждая минута, проведённая с отцом, каждая короткая прогулка, во время которой они могли посмотреть на толпу; они радовались каждой улыбке незнакомых им прохожих; они сияли всем лаской и яркими красками цветущих русских лиц. Везде, где они появлялись, звучал их весёлый звонкий смех. Никто и никогда не чувствовал себя с ними стеснённо, их простота делала всех такими же простыми и непринуждёнными, какими они были сами».

Из воспоминаний жительницы Царского Села С.Я. Офросимовой в книге «Царская семья».

«Когда Великие Княжны посещали детские приюты, то здесь вели себя с детьми-сиротами как с родными, без брезгливости целуя и лаская их. Приход их в приют столько вносил с собою ласки и привета, что дети в восторге радости кидались обнимать их, целуя руки, толпясь около них. Дети своим чутким сердцем ощущали в них чистую, искреннюю, нежную к ним любовь. Детское сердце не обманывает».

Из книги игумена Серафима (Кузнецова) «Православный Царь-мученик».

«...трудно определимая прелесть этих четырёх сестёр состояла в их большой простоте, естественности, свежести и врожденной доброте». «Обстоятельства рано приучили всех четырёх довольствоваться самими собой и своею природной весёлостью. Как мало молодых девушек без ропота удовольствовалось бы таким образом

«Великие княжны были прелестны своей свежестью и здоровьем. Трудно было найти четырёх сестёр, столь различных по характерам и в то же время столь тесно сплочённых дружбой. Последняя не мешала их личной самостоятельности и, несмотря на различие темпераментов, объединяла их живой связью. Из начальных букв своих имён они составили общее имя: «ОТМА». Под этой общей подписью они иногда делали подарки или посылали письма, написанные одной из них от имени всех четырёх», — писал о княжнах Пьер Жильяр.

Из дневника Александры Фёдоровны: «Чистота помыслов и чистота души — вот что действительно облагораживает. Без чистоты невозможно представить истинную женственность. Даже среди этого мира, погрязшего в грехах и пороках, возможно сохранить эту святую чистоту. «Я видел лилию, плавающую в чёрной болотной воде. Всё вокруг прогнило, а лилия оставалась чистой, как ангельские одежды. В тёмном пруду появилась рябь, она покачивала лилию, но ни пятнышка не появилось на ней». Так что даже в нашем безнравственном мире молодой женщине можно сохранить незапятнанной свою душу, излучая святую бескорыстную любовь».

И хочу закончить эту главу цитатой автора из книги Т.Н. Микушиной «О Царской семье» - «Любовь, царившая в семье, была их основой, воздухом и светом одновременно. Любовь родителей к друг другу и к России в сочетании с чувством долга и ответственностью венценосцев перед Родиной явились благодатной почвой для развития у детей качеств высочайшей пробы: искренности, доброжелательности, милосердия, мужества, глубокой веры в Бога, преданности Отечеству. 4 сестры были поистине жемчужинами в Российской короне, сияние которых могло бы в будущем осветить Россию и мир новым светом духовности».

Источники - 1. Боханов А.Н. "Святая царица". - М.: Вече, 2006.- 304с., илл.

2. Кравцова М. Воспитание детей на примере святых царственных мучеников. - М.: Вече, 2013. - 208 с.

3. Покаяние спасёт Россию. О Царской семье. /Сост. Т.Н. Микушина, О.А. Иванова, Е.Ю. Ильина.– Омск: Издательский Дом «СириуС», 2013. – 264 с., цв. и ч.-б. илл.

4. Буксгевден С. Венценосная мученица. - М.: Русский Хронографъ, 2010. - 528 с.

Серия сообщений "Царские дети":

Часть 1 - Святая женственность царевен Романовых

Часть 2 - Царские дети

...

Часть 11 - Воспоминания близких о Марии Николаевне

Часть 12 - Воспоминания близких об Анастасии Николаевне

Часть 13 - Великие Княжны и Александра Федоровна

|

|

Императрица - Мать |

Бог, чтобы стать ближе всем, создал матерей. Материнская любовь как бы воплощает любовь Бога, и она окружает жизнь ребенка нежностью

Бог, чтобы стать ближе всем, создал матерей. Материнская любовь как бы воплощает любовь Бога, и она окружает жизнь ребенка нежностью

Императрица Александра Федоровна

«Главным центром жизни любого человека должен быть его дом.

Это место, где растут дети — растут физически, укрепляют своё здоровье и впитывают в себя всё, что сделает их истинными и благородными мужчинами и женщинами.

В доме, где растут дети, всё их окружение и всё, что происходит, влияет на них, и даже самая маленькая деталь может оказать прекрасное или вредное воздействие. Даже природа вокруг них формирует будущий характер. Всё прекрасное, что видят детские глаза, отпечатывается в их чувствительных сердцах.

Где бы ни воспитывался ребёнок, на его характере сказываются впечатления от места, где он рос.

Комнаты, в которых наши дети будут спать, играть, жить, мы должны сделать настолько красивыми, насколько позволяют средства. Дети любят картины, и если картины в доме чистые и хорошие, то чудесно на них влияют, делают их утончённее. Но и сам дом, чистый, со вкусом убранный, с простыми украшениями и с приятным окружающим видом, оказывает бесценное влияние на воспитание детей». (Императрица Александра Федоровна)

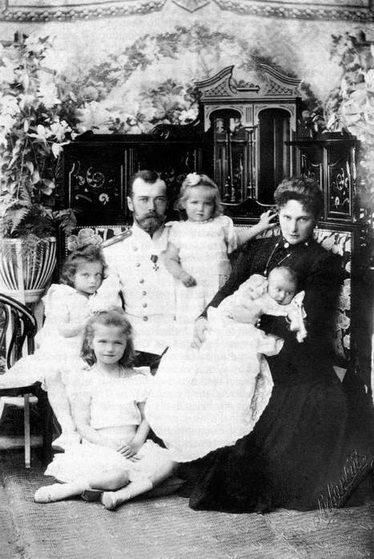

В 1895 году у царской четы родилась первая дочь, Ольга. Александра Фёдоровна писала своей сестре, принцессе Виктории: «Тебе пишет сияющая, счастливая мать. Можешь представить себе наше бесконечное счастье теперь, когда у нас есть наша драгоценная малышка, и мы можем заботиться и ухаживать за нею».

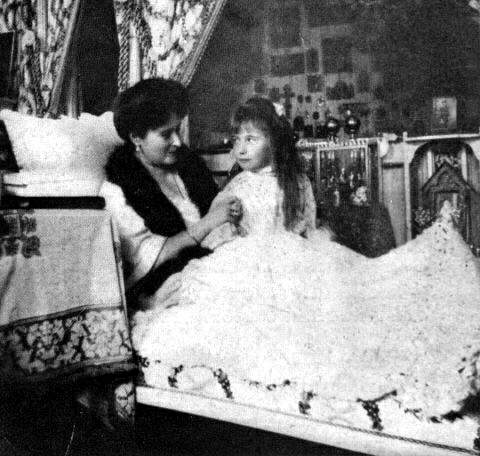

Ольга с родителями 1896 г.

Ольга с родителями 1896 г.

Александра Федоровна придерживалась английских методов воспитания. Простота, аккуратность и обязательность во всем. Это прививалось детям буквально с первых дней. Они должны были всегда ясно понимать, что такое «хорошо» и что такое «плохо», что можно делать, а чего делать не полагается. Они ни на минуту не должны были забывать о своем царскородном происхождении, а потому должны быть сдержанными и великодушными. «Дорогая Мама » им это с малолетства объясняла, четко очерчивая границы дозволенного.

Если Отец готов был порой прощать шалости, непослушание, несоблюдение придворного этикета, то Александра Федоровна никогда не проявляла снисхождения к слабостям. Она Себе их не прощала, не оставляла незамеченными и у Детей. В этом не было никакого «тиранства»; Александра Федоровна никогда в разговоре с Детьми даже не повысила голос. Она действовала убеждением и неотразимой логикой, против которой не находилось никаких контраргументов.

Мать готовила Их к взрослой жизни, прекрасно понимая, что, какой бы она в дальнейшем ни была, организованный человек сможет легче все перенести, все выдержать, чем тот, который потакает своим сиюминутным прихотям. И все Дети выдержали ниспосланные испытания. Даже в самые безысходные моменты поздних месяцев семейной жизни никто из них ни разу не « сорвался», никто не рыдал, не причитал. В последний земной срок Родители и Дети явили потрясающий пример семейной целостности, великой духовной мощи, аналогов которому в истории отыскать просто невозможно.

Мать объясняла Дочерям главные ценности жизни, раскрывая смысл земного существования человека. В январе 1909 года писала четырнадцатилетней Ольге: «Старайся быть примером того, какой должна быть хорошая, маленькая, послушная девочка. Ты у нас старшая и должна показывать другим, как себя вести. Учись делать других счастливыми, думай о Себе в последнюю очередь. Будь мягкой, доброй, никогда не веди Себя грубо или резко. В манерах и речи будь настоящей леди. Будь терпелива и вежлива, всячески помогай сестрам. Когда увидишь кого-нибудь в печали, старайся подбодрить солнечной улыбкой….».

От себя: Читая воспоминания близких или письма Императрицы восторгаешься тем, насколько Александра Федоровна была для дочерей близким другом, мудрым советчиком, разговаривая с ними как с равными себе, уважая их чувства, печаль и радость. Приведу здесь выдержки одного из писем Государыни к старшей дочери Ольге (в тот период жизни, когда Великая Княжна вступила в период первой влюбленности, первых волнений юношеской любви), в котором она трепетно успокаивает свою дочь:

«Я уже давно заметила, что ты какая-то грустная, но не задавала вопросов, потому что людям не нравится, когда их расспрашивают... Конечно, возвращаться домой, к урокам (а это неизбежно) после долгих каникул и веселой жизни с родственниками и приятными молодыми людьми нелегко... Я хорошо знаю о твоих чувствах к... бедняжке. Старайся не думать о нем слишком много, вот что сказал наш Друг. Видишь ли, другие могут заметить, как ты на него смотришь, и начнутся разговоры... Сейчас, когда ты уже большая девочка, ты всегда должна быть осмотрительной и не показывать своих чувств. Нельзя показывать другим свои чувства, когда эти другие могут счесть их неприличными. Я знаю, что он относится к тебе как к младшей сестре, и он знает, что ты, маленькая великая княжна, не должна относиться к нему иначе. Дорогая, я не могу написать все, на это потребуется слишком много времени, а я не одна.

Будь мужественна, приободрись и не позволяй себе так много думать о нем. Это не доведет до добра, а только принесет тебе больше печали. Если бы я была здорова я попыталась бы тебя позабавить, рассмешить — все было бы тогда легче, но это не так, и ничего не поделаешь. Помоги тебе Бог. Не унывай и не думай, что ты делаешь что-то ужасное. Да благословит тебя Бог. Крепко целую. Твоя старая мама».

А вот другое ее письмо к дочери:

«Дорогое дитя! Спасибо за записку. Да, дорогая, когда кого-нибудь любишь, то переживаешь с ним его горе и радуешься, когда он счастлив. Ты спрашиваешь, что делать. Нужно от всего сердца молиться, чтобы Бог дал твоему другу силу и спокойствие, чтобы перенести горе, не ропща против Божией воли. И нужно стараться помогать друг другу нести крест, посланный Богом. Нужно стараться облегчить ношу, оказать помощь, быть бодрой. Ну, спи спокойно и не слишком забивай свою голову посторонними мыслями. От этого не будет толку. Спи спокойно и старайся всегда быть хорошей девочкой. Да благословит тебя Бог. Нежные поцелуи от твоей старой мамы».

От себя: Какое единение и родство душ дочери и матери!!!! Читая успокаивающие слова Александры Федоровны к Великой княжне Ольге «Если бы я была здорова я попыталась бы тебя позабавить, рассмешить — все было бы тогда легче», понимаешь, что она всегда была рядом с ними в любых ситуациях, на любом расстоянии и свой богатый жизненный опыт Императрица передавала своим детям. Это еще один пример того насколько Александра Федоровна была мудрой, умной и дальновидной во всех отношениях. И только время показало насколько ее взгляды на жизнь и воспитание детей имело под собой образцовый пример для будущих поколений.

«Императрица была идеальной женой и идеальной матерью. Она разделяла с детьми все их радости и печали и с подлинным энтузиазмом участвовала в их играх и развлечениях. Она сама выкармливала своих детей, и пока те были совсем маленькими, в ее будуаре все время стояла их колыбель. Когда она перестала кормить свою 4 дочь (Анастасию), она написала в письме к сестре, принцессе Баттенбергской: «Это так тяжело – теперь ее придется передать на воспитание няням; этот момент навевает на меня меланхолию, поскольку она сейчас все время со мной или в соседней комнате». (С.К. Буксгевден)

Александра Федоровна с Ольгой и Марией

Александра Федоровна с Ольгой и Марией

Образованием детей тоже заведовала Александра Федоровна. Пьер Жильяр, вспоминая первые свои уроки с Ольгой и Татьяной, которым было тогда соответственно десять и восемь лет, так описывал отношение Императрицы к учебным занятиям дочерей: «Императрица не упускает ни одного моего слова; у меня совершенно ясное чувство, что это не урок, который я даю, а экзамен, которому я подвергаюсь...

В течение следующих недель Императрица регулярно присутствовала на уроках детей... Ей часто приходилось, когда ее дочери оставляли нас, обсуждать со мной приемы и методы преподавания живых языков, и я всегда поражался здравым смыслом и проницательностью ее суждений». Жильяр явно был удивлен таким отношением Государыни и «сохранил совершенно отчетливое воспоминание о крайнем интересе, с каким Императрица относилась к воспитанию и обучению своих детей, всецело преданная своему долгу». Он рассказывает о том, что Александра Феодоровна хотела внушить дочерям внимательность к наставникам, «требуя от них порядка, который составляет первое условие вежливости... Пока она присутствовала на моих уроках, я всегда при входе находил книги и тетради старательно расположенными на столе перед местом каждой из моих учениц. Меня никогда не заставляли ждать ни одной минуты».

Не один Жильяр свидетельствует о таком внимании Государыни к учебным занятиям детей. Софи Буксгевден также пишет: «Ей нравилось присутствовать на уроках, обсуждать с учителями направление и содержание занятий». Да и сама Александра Федоровна рассказывала Императору в письме: «Дети начали свои зимние уроки. Мария и Анастасия недовольны, но Беби все равно. Он готов еще больше учиться, так что я сказала, чтобы уроки продолжались вместо сорока пятьдесят минут, так как теперь, слава Богу, он гораздо крепче».

То, что царские дети никогда не сидели без дела, вовсе не значит, что они вообще не отдыхали. Детские игры Государыня тоже считала делом, причем делом весьма важным: «Просто преступление — подавлять детскую радость и заставлять детей быть мрачными и важными... Их детство нужно по мере возможности наполнить радостью, светом, веселыми играми. Родителям не следует стыдиться того, что они играют и шалят вместе с детьми. Может, именно тогда они ближе к Богу, чем когда выполняют самую важную, по их мнению, работу».