-Рубрики

- Россия на пороге отречения (4)

- Верные до последнего (друзья Николая II)) (1)

- Видео о Царской Семье (12)

- Внутри семьи (семейная обстановка) (3)

- Война (4)

- Дворцовые интерьеры (3)

- Дневники Императрицы (1)

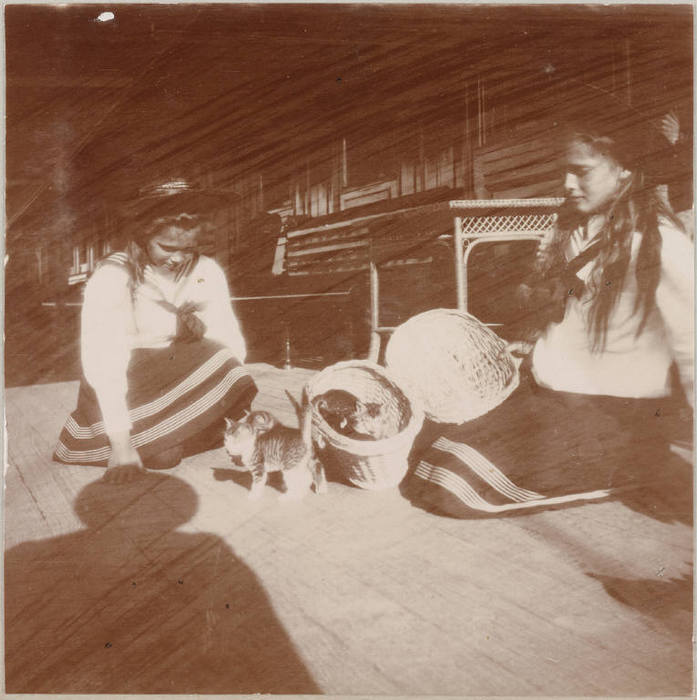

- Домашние любимцы (3)

- Достижения России в период правления Николая II (5)

- Император Николай II (6)

- Императрица Александра (9)

- Интриги против Царской Семьи (3)

- Катастрофа России: революция (5)

- Литература о Николае II и его семье (5)

- Наследник престола (3)

- Начало конца: отречение (2)

- НОВОСТИ (0)

- Письма Царской Семьи (16)

- Пророчества о Царской семье (3)

- Случаи из жизни семьи Николая II (2)

- Стихи о Царской Семье (2)

- Тяжкий крест семьи - болезнь Наследника (2)

- Фотоальбом семьи Николая II (20)

- Царские дети (13)

- Чудеса царственных мучеников (4)

-Музыка

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Интересы

-Друзья

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА МОЙ НОВЫЙ САЙТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ НИКОЛАЮ II. ТАМ РАЗМЕЩЕНЫ ВСЕ ТЕ ЖЕ СТАТЬИ, ЧТО И ЗДЕСЬ, А ТАКЖЕ НОВЫЕ!!!!!!! ТАМ ДОБАВЛЕН ФОТОАЛЬБОМ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ СО МНОЖЕСТВОМ ФОТОГРАФИЙ. НОВЫЕ РАЗДЕЛЫ Я ПОСТЕПЕННО БУДУ там ДОБАВЛЯТЬ. МОЙ НОВЫЙ АДРЕС -

http://www.nikolaj2.tw1.ru/ - САЙТ ОПЯТЬ ЗАРАБОТАЛ !!!!!!!!!!!!!!!!!!

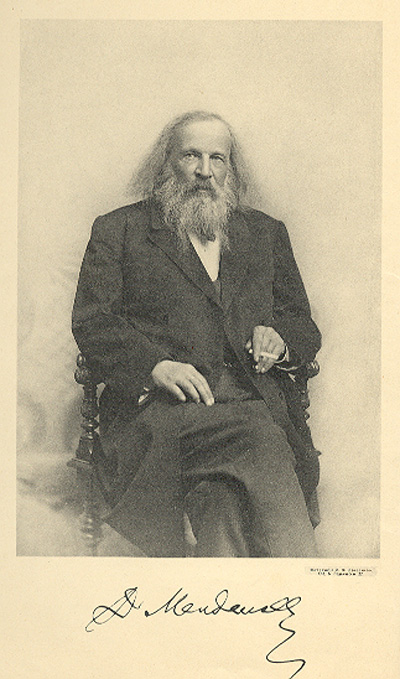

Результаты правления Николая II (статистика Д.И. Менделеева и других) |

"Не самодержавие я защищаю, а Россию"

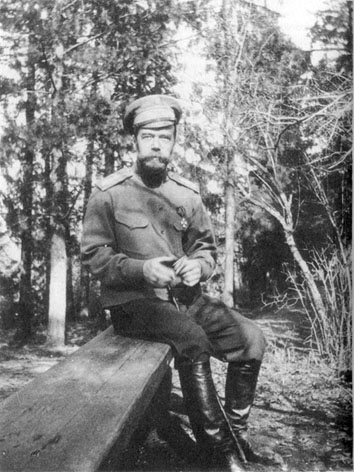

Император Николай II

В основу своего правления Царем-Мучеником было положено сохранение принципов гос. строя, укрепление церкви, дарование благоразумных, основанных на христианской морали свобод, сохранение великодержавного авторитета Империи, повышение общего благосостояния населения путем широких хозяйственных и экономических преобразований, повышение уровня образования и патриотического воспитания юношества.

Россия представляла собой огромную территорию, растянувшейся на двух материках 1/2 Европы и 1/3 Азии, была равной 1/6 части всего земного шара. Территориально составляла 19.179.000 квадратных верст, или около 8.320.000 кв. миль. В административном порядке она была разделена на 97 губерний и областей ,разделенных, в свою очередь, на 816 уездов.

ОТ СЕБЯ: Уже по таким только небольшим статистическим данным можно судить о том, какой масштабностью и мощью обладала Россия. В ней были сосредоточены природные богатства, вековые традиции и могучий дух простого русского народа, и управлять такой Державой, естественно, требовало от правителя таких же, как и сама страна масштабно -грамотных действий и решений, от которых бы зависело процветание Империи. Николай II взял на свои плечи богатырский груз ответственности перед всеми, кто жил в России и за ее пределами. Из-за его принятых решений складывалось будущее страны. Как любой простой человек Император делал свои ошибки и промахи, но достижения, которые достигла Держава в период его правления были громадными, и их ничем не замараешь и не сотрешь страницами лжедокументов и лжевоспоминаний, хотя достижения по известным причинам и отодвинуты на последний план, плюсов как будто бы и не существовало. Как говорила тогдашняя интеллигенция, да собственно и сейчас это тоже можно услышать, что при последнем Императоре везде был хаос и бардак. Что именно Николай II привел страну к упадку и революции. Конечно, такое мнение было выгодно для честолюбивых и корыстных людей, но цифры и факты говорят сами за себя. Статистика достижений у Николая II росла в геометрической прогрессии. Вот основные из них по материалу, взятому из труда Н.Обручев "Подлинный облик Царя-Мученика как человека, Христианина и Монарха":

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ:

Д.И.Менделеев подчеркивает, что в 1897г. рождаемость составляет 4,95%, смертность 3,14%, а естественный прирост населения 1,81%. "Считаю очень не излишним, пишет Менделеев, обратить внимание на то, что такого естественного прироста, какой найден для 1897г. (1,81%), ни для одной страны до сих пор неизвестно". Сравнивая США и Аргентину, Менделеев указывает, что прирост населения этих стран больше потому, что он состоит из естественного прироста, увеличенного иммиграцией населения из других стран. Одновременно он указывает на самую благополучную в этом отношении страну Германию, где годовой прирост населения составляет 1,5%. Далее Менделеев приводит статистику Ирландии, где происходит явная убыль населения, и указывает также на ряд стран, в которых население постепенно вымирает. Такой страной после Великой революции, развращенная ее революционной философией и падением нравственности, стала Франция, население которой перед I мировой войной систематически уменьшалось. Даже после присоединения к ней Эльзас-Лотарингии, тенденция к вымиранию у французов продолжалась. Так, например, в 1935 г. смертность здесь превысила рождаемость на26.476 человек.

Знала ли обо всем этом увлеченная западными идеями русская интеллигенция? Знают ли об этом русские интеллигенты из числа хулителей Царя и Царской России, очутившиеся после революции на положении беженцев за границей?

В упомянутом своем труде Менделеев вычисляет, что если из "предосторожности взять для прироста населения России 1,5% вместо 1,81%, то в 1950г. оно будет составлять 282,7 миллионов человек. По советской статистике, общая численность населения Советского Союза составляла в 1967г. цифру в 235 миллионов, тогда как, по вычислениям Менделеева, она должна была бы достигнуть цифры в 360 миллион, как минимум. Вот это "дефицит" в населении России, равный в 125 миллионам людей! По советской статистике, прирост населения за 1967год составляет 1,11%. Есть над чем задуматься.

"В России ежегодно, - сообщает Менделеев, - прибывает 2.000.000 жителей, т.е в каждую минуту дня и ночи общее число рождающихся в России превышает число умирающих на 4 человека."

В дальнейшем великий русский ученый обращает внимание российской общественности на рост населения, которое к 2000 году должно достигнуть 600.000.000 душ. исходя из этого, Менделеев приходит к выводу, что для обеспечения и увеличения благополучия населения необходимо увеличить рост отечественной промышленности, заняться землеустроением, поднять производительность сельского хозяйства и труда вообще. На основании же результатов переписи данных о движении населения он приходит к твердому выводу о том, что вопрос этот императорским правительством правильно поднимается и трактуется, о чем свидетельствует более быстрый рост городского населения за счет сельского и рост крестьянского землевладения.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Касаясь нашей промышленности, Менделеев указывает на то, бумагопрядильная промышленность завоевала вне всякой конкуренции все рынки Азии. Он указывает на то, что экспорт прекрасных по качеству и очень дешевых бумагопрядильных изделий, как ситцы, кумач, сатинет, "чертова кожа" и т.д. совершенно вытеснили такие же товары английской промышленности в Китае и других азиатских странах, включая Индию.

Экспорт за границу сахара, табака, папирос, водочных изделий, икры, рыбных и других консервов достигает внушительных размеров.

"Всякий русский, ездивший за границу, - пишет Менделеев, - знает, что в России конфетные изделия всякого рода, начиная от простых карамелей и варенья до конфет высшего сорта, не только лучше, чем где-о ни было, но и дешевле."

Со своей стороны (пишет Н.Обручев, автор этих воспоминаний) я не могу не указать и уверен, что каждый, живший в Императорской России, это подтвердит, что таких лимонадов, какие там выделывались, по своему качеству и вкусу, нигде за границей не было и нет и сейчас; особенно в этом отношении выделялись московские: "Фруктовые воды" Ланина и "Ситро" и "Клюквенный" Калинина.

Наши консервы Прохорова, выделывавшие малороссийский борщ, судака в Майонезе, жаренных куропаток и тетеревов, сладкий горошек и т.д., фруктовые и рыбные консервы: шпроты, кильки, скумбрия были и, хоть в прошлом, до сих пор остались вне конкуренции, так же как разные виды икры, папирос, табака и водки.

Статистика за 20 лет царствования Царя-Мученика дает следующие сведения: развитие промышленности в России шло гигантскими шагами - в 1914 г. в России имелось 14.000 крупных фабрик и заводов, на которых работало уже около 2.500.000 рабочих, производивших товаров общей стоимостью около 5 млрд. золотых рублей. Кроме этого была развита кустарная промышленность, в которой принимало участие несколько миллионов главным образом малоземельных крестьян, занимавшихся этим промыслом, как подспорьем к сельскому хозяйству. Кустари выделывали ножи ,ножницы, обувь, валенки, гончарные изделия, мебель, игрушки и много художественных изделий из слоновой кости, серебра и дерева.

Владимирская губерния славилась иконописью, Кавказ - оружием и всякими украшениями, Бухара, Хива и Туркестан - коврами, Великороссия и Малороссия - вышивками, Белоруссия - сукнами и тончайшим полотном, Ярославская губерния - валенками и полушубками и т.д. В России устраивались ежегодно 30.000 ярмарок, из которых наиболее славились международные ярмарки в Нижнем Новгороде.

КРЕСТЬЯНСТВО

Царь-Мученик был разумным русским патриотом и всячески покровительствовал отечественной культуре, промышленности, сельскому хозяйству, росту государственных и частных финансов.

Любовь Николая II к простому народу не была абстрактной: он стремился систематически к улучшению его быта и благополучия, целый ряд законодательств и реформ, проведенных на их основании, свидетельствуют об этом. Особенно это ярко сказалось в его реформах, касавшихся землеустроения крестьян. Он хорошо понимал то, что не понимали теоретики социализма, выставившие демагогический лозунг "Вся земля - крестьянам". Царь-Мученик ясно сознавал, что раздел всей земли поровну утопичен и неминуемо привел бы сельхоз. продукцию страны в катастрофическое состояние в ближайшие же десятилетия. О разделе сельскохозяйственных угодий могли говорить лишь безграмотные люди и безответственные демагоги. В 1914 г. на всей площади России в 19.179.000 кв. верст, проживало 182,5 миллиона жителей. Если разделить поровну всю площадь России, то в среднем бы выходило 10,95 десятины на одну душу. А в общее число этих десятин входили площади, занятые населенными пунктами, железными и другими дорогами, озерами, болотами, горами и огромнейшими пространствами пустынь, тундр и лесов. Государь это хорошо сознавал, а нужны были на деле коренные реформы для улучшения продукции сельского хозяйства. Для этого требовалось уничтожение общинного владения и чересполосицы (т.е. расположение земельных участков одного хозяйства полосами вперемежку с чужими участками).

Убежденность Государя о необходимости проведения такой реформы разделяли величайшие умы России: проф. Д.И. Менделеев, ген.-адъютант Н.Н. Обручев, проф. Н.Х. Бунге, проф. Д.И.Пестржецкий, министры Д.С. Синягин и П.А. Столыпин, начавший проводить эту реформу в жизнь.

Интересно отметить, что по этому поводу пишет в своих мемуарах С.Ю. Витте. "Должен сказать, что, с одной стороны, я еще не вполне изучил крестьянский вопрос относительно преимуществ того или иного способа крестьянского владения землей, не установил себе окончательного воззрения". И далее читаем - "Таким образом я не высказался ни за общину, ни за личное владение, а находил, что было бы благоразумнее, пока не будет выяснен крестьянский вопрос во всей его совокупности, действие статьи приостановить".

Как мы видим, землеустроительные реформы были задержаны не без влиятельного участия в этом Витте, которому в последствии не помешало в конце своих воспоминаний - УПРЕКАТЬ Государя и правительство в ЗАПОЗДАЛОМ проведении реформ. Такого рода казуистика очень характерна для Витте и неоднократно повторяется в его воспоминаниях.

Едва ли стоит упоминать о том, что в результате совершенной революции все имения помещиков не только не были разделены среди крестьян, но были в том же виде и в той же площади переименованы в советские хозяйства - "совхозы", в то время как крестьяне потеряли свою собственность, как частновладельческую, так и общинную.

Не то было при Императорском правительстве, произведшем по инициативе Царя-Мученика целый ряд реформ, направленных на улучшение быта крестьян. Обеспечение малоземельных и безземельных крестьян составило предмет особой заботливости правительства. С 1906 г. началось усиленное переселение крестьян в Сибирь. Перевоз переселенцев производился за счет казны. Позземельная Землеустроительная Комиссия и Переселенческое Управление выдавали таким крестьянам ссуды и пособия на обзаведение хозяйством. В Азиатской России под переселение крестьян отводились земли, исключительно пригодные для сельского хозяйства и в полосе, климат которой был наиболее мягкий и здоровый.

Россия к 1917 году была совершенно крестьянской страной в большей степени, чем какая-либо из Европейских стран. Накануне революции крестьянам принадлежала вся пахотная площадь земли в Азиатской России и 80% ее в Европейской России.

Улучшение сельского хозяйства, иначе говоря, улучшение быта и экономического благосостояния 75% всего населения России было постоянной заботой Царя-Мученика. Одновременно с реформами по землеустроению очень много было сделано для улучшения сельского хозяйства и для поднятия сельскохозяйственной продукции. Количество начальных, средних и высших с-х учебных заведений быстро росло.

В России было выведено много сортов плодовых деревьев, овощей, ягод и злаков. На этом поприще особенно много достиг известный русский ученый Мичурин. Туркестанские и кавказские персики, виноград, абрикосы, груши и сливы были лучшими в мире. Черноморский чернослив вытеснил в последние годы перед революцией знаменитый французский чернослив. Росло виноделие; русские крымские и кавказские вина, донское шампанское, удельное "Абрау-Дюрсо", если не превосходило, то и не уступало по своему качеству французскому. Выводились новые породы скота и лошадей.

По обследованиям проф. Д.И. Менделеева климат России из всех стран Европы был наименее благоприятным для сельского хозяйства. особенно страдало сельское хозяйство от засух, когда под влиянием дувшего из юго-восточных пустынь Азии ветра,весь урожай Поволжья, юго-востока и юга России сгорал на корню. Такие засухи происходили иногда в течении 3 лет подряд.

"До революции, - пишет проф. Пестржецкий, - в 46 губерниях было 84 тыс. хлебозапасных общественно-крестьянских магазинов. На 1 января 1917 года запасы ячменя, ржи и пшеницы в магазинах было 190.456.411 пудов - и это только в хлебезапасных магазинах, не говоря уже о других закромах!

По статистическим сведениям за 1912 год в Российской Империи состояло -

35.300.000 лошадей - на II месте были США (23.015.902 лошади)

51.900.000 крупный рогатый скот - мы состояли на II месте после США (613.682.648)

84.500.000 овец - мы занимали II место в мировой продукции после Австралии (85.057.402 головы)

Царская Россия была житницей Европы. "В среднем за 1909-1913 гг., - сообщает проф. Пестржецкий, - продукция зерна в России составляла в год 75.114.895 тонн. Во всех остальных странах Старого и Нового Света вместе с рисом собиралось 360.879.000 тонн. Таким образом, зерновая продукция России составляла 21 % продукции всего мира. Россия вывозила больше зерна, муки и семян, чем США и Аргентина совместно.

ОТ СЕБЯ: интересно здесь вспомнить слова У. Черчилля, который как-то сказал:

" Я всегда думал, что умру от старости. Но когда Россия, некогда кормившая всю Европу, стала покупать хлеб, я понял, что умру от смеха". Вот и сейчас бы он здорово посмеялся.

Но продолжим далее. В России очень было развито мукомольное дело и производилось 10 сортов муки, в то время когда в Европе производилось только 4 сорта. Россия доставляла в Европу 3,5 миллиарда яиц. Продукция сахара стояла в Европе на I месте, текстильная промышленность на 4 в мире после Англии, Германии и США. Заводились собственные плантации риса и чая.

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Народное образование, патриотическое воспитание и развитие спорта были предметами неустанной заботы Царя-Мученика. По числу женщин, обучавшихся в в высших учебных заведениях, Россия стояла на 1-м месте в мире. Образовательный курс в России стоял очень высоко, как нигде в мире.

Народное образование в России в Царствование Императора Николая II быстро развивалось. Бюджет народного образования с 40.000.000 руб. в 1894 г. достиг 400.000.000 млн. рублей в 1914г. Плата за обучение в русских университетах по сравнению с заграничной была исключительно низкой - 50 рублей в год. Студенты из крестьянских, рабочих и незажиточных семей освобождались от платы за обучение и были стипендиатами. Высшее образование не было привилегией исключительно богатого класса, как это было за границей. Обучение в начальных школах было вообще бесплатным. Студенты и учащиеся в средних учебных заведениях (старших классах) имели возможность зарабатывать интеллигентным трудом, главным образом уроками. В Императорской России никогда не было такого положения, чтобы студент или ученик среднего учебного заведения работал на фабрике, подметал улицы или работал чернорабочим.

В 11 книге "Вестника Европы" за 1913г. бывший лидер фракции трудовиков I Гос.Думы И.Жилкин писал: "Снова более и более выпукло выступает одна знаменательная черта - стихийно растет дело народного образования. <...> Совершается громадный факт: Россия из безграмотной становиться грамотной... Вся почва громадной российской равнины как бы расступилась и приняла в себя семена образования - и сразу на всем пространстве зазеленела, зашелестела молодая поросль".

В 1906г. Гос. Думой и Гос. Советом был принят законопроект о введении в России всеобщего образования!!! Эта реформа в области народного образования должна была быть законченной в 1922 и требовала увеличения контингента жителей на 171.918 чел. В связи с этим в России ежегодно строилось 10.000 начальных школ и открывалось 60 средних учебных заведений.

В 1909г. в Царском Селе была основана первая дружина русских разведчиков (скаутов), в которую был зачислен Наследник Цесаревич Алексей Николаевич.

ЭКОНОМИКА

В царствование Николая II, как и в тогдашних США, подоходного налога не существовало. Вообще налоговое обложение в россии было самое низкое по сравнению с другими великими державами Европы.

По статистическим данным за 1912 год:

НАЛОГИ В РУБЛЯХ НА ОДНУ ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ СОСТАВЛЯЛИ

| Прямые | Косвенные: |

|---|---|

| в России - 3,11 | в России 5,98 |

| в Австрии - 10,19 | в Австрии 11,28 |

| во Франции - 12,35 | во Франции 16,00 |

|

в Германии - 12,97 в Англии - 26,75 |

в Германии 9,64 в Англии 13,86 |

Несмотря на это, государственные доходы России с 1.410.000.000 золотых рублей в 1897 г. возросли до 3.417.000.000 золотых рублей в 1913 году. Золотой запас Гос.Банка с 300.000.000 рублей в 1894 г. возрос до 1.600.000.000 рублей в 1914г. Сумма Гос бюджета с 950.000.000 зол.рублей в 1894г. возросла до 3.500.000.000 зол. рублей в 1914г. ЗА ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ ГОС.БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ НЕ ЗНАЛ ДЕФИЦИТА.

Государь Император покровительствовал отечественному капиталовложению и был непреклонным противником иностранного. государь отлично понимал, какое отрицательное влияние может иметь иностранный капитал на внешнюю и внутреннюю политику России и на ее национальное экономическое развитие.

Что мы читаем по этому вопросу в воспоминаниях вечно меняющего свои перчатки по дуновению ветра С.Ю.Витте: "Мне представляется, что это несочувствие происходило прямо от того, что Государь - близко не знакомый ни с финансовой наукой - боялся того, чтобы посредством этого пути не внести в Россию значительного влияния иностранцев." Более образованный, чем Витте, обладающий большим Государственным умом, которого у Витте не было, и более дальновидный, чем это предполагал Витте, Государь твердо знал, что завоевательские аппетиты международных империалистов удовлетворялись не столько пушками и генералами, сколько финансистами и их золотом.

И, несмотря на ограничения для иностранных капиталов, экономическое благополучие России, и в частности ее промышленность, быстро росли. "С конца XIX века, - пишет ЛЕНИН, - промышленное развитие России происходило быстрее, чем в любой другой стране". Вот тебе и слова главного виновника, от кого все и пошло, даже он достойно оценил БОЛЬШИЕ заслуги Николая II в успешном управлении огромной страной!

В России очень поощрялась кооперация, и в этом отношении Россия, пожалуй тоже стояла на I месте в мире. В 1914 г. в России было 45.000 кооперативных сберегательных касс и, вероятно, около 30.000 лавок.

РАБОЧЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Интересы рабочих защищались специальным законодательством. Были введены обязательные расчетные книжки, в которых вписывались часы работы и заработки, была запрещена работа для малолетних, подростки от 14 до 16 лет не могли работать больше 8 часов, для мужчин был установлен 11 часовой рабочий день. Работа на фабриках в ночное время была запрещена женщинами и подросткам мужского пола до 17 лет. 12 декабря 1904 года было введено гос. страхование рабочих., такого закона еще очень долго не существовало в США.

Сельскому и городскому населению земствами оказывалась бесплатная медицинская помощь и бесплатное лечение в больницах и госпиталях. Русский врач никогда не отказывал больному ни днем, ни ночью в приеме. ПЕРВОЙ СТРАНОЙ В МИРЕ, УЧРЕДИВШИЙ ДЕПАРТАМЕНТ НАРОДНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, БЫЛА РОССИЯ.

Знала ли об этом предреволюционная интеллигенция и полуинтеллигенция в России, своей революционной деятельностью подрывавшая благополучие и само существование России?

ЦЕРКОВНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Царь-Мученик внес живую струю в религиозную и церковную жизнь России. В его царствование состоялись прославления: Преп. Серафима Саровского, Святителя Феодосия Углицкого, Св.мученика Исидора, Святит. Питирима, Епископа Тамбовского и многих других. Усилилась миссионерская деятельность. В июле 1908г. в Киеве состоялся состоялся Всероссийский Миссионерский Съезд, на котором обсуждались меры борьбы с проникшей в Россию из США в 80-х годах XIX века иудействующей секты "адвентистов седьмого дня". Одновременно здесь обсуждались средства борьбы с развивавшимся атеизмом и социализмом. При Православной миссии в Иерусалиме было учреждено и поныне Императорское Палестинское Общество. Это общество организовывало дешевые проезды паломников на Святую землю.

Росло храмостроительство, в большинстве из них имелись пожертвования, сделанные Императорской семьей. В царствование Николая II, главным образом на деньги им пожертвованные строились храмы в Нью-Йорке, Буэнос-Айресе, в Каннах, Вене, Ницце, Лейпциге и многих других городах мира. Расширялась церковная и религиозно-нравственная пресса. В каждой епархии к концу правления Николая II издавались свои "Епархиальные Ведомости". Число православных с 15 млн. при Имп. Петре I возросло до 115 и более миллионов к концу царствования Императора Николая II: в 1908 г. в России имелось 51.413 церквей.

![]()

Николаем II была совершена грандиозная по своим размерам работа государственного устроения. Благополучие России в его царствование очень быстро достигло небывалой до того высоты. Но давалось это ему нелегко, так как ни в одном слое общества не было ни понимания, ни сочувствия к Великодержавной политике России. Исключение составлял небольшой процент людей в среде образованного общества. Даже среди своих многих министров Император не встречал сочувствия, и нередко ему приходилось преодолевать сопротивление некоторых из них в проведении своей политики и необходимых мероприятий. В этом отношении особенно выделялся С.Ю. Витте, который будучи поклонником какой-то своей противоречивой политики, был противником великодержавной политики России. (Н.Обручев "Подлинный облик Царя-Мученика как человека, Христианина и Монарха")

Материал взят из книги - Николай II в воспоминаниях и свидетельствах. - М.: Вече, 2008. - 352с.:ил.

Серия сообщений "Достижения России в период правления Николая II":

Часть 1 - Результаты правления Николая II (статистика Д.И. Менделеева и других)

Часть 2 - Великий реформатор (итоги реформ Николая II)

Часть 3 - Успехи России, которую мы потеряли

Часть 4 - Мифы о Николае II

Часть 5 - Оболганный царь. Факты и цифры.

|

|

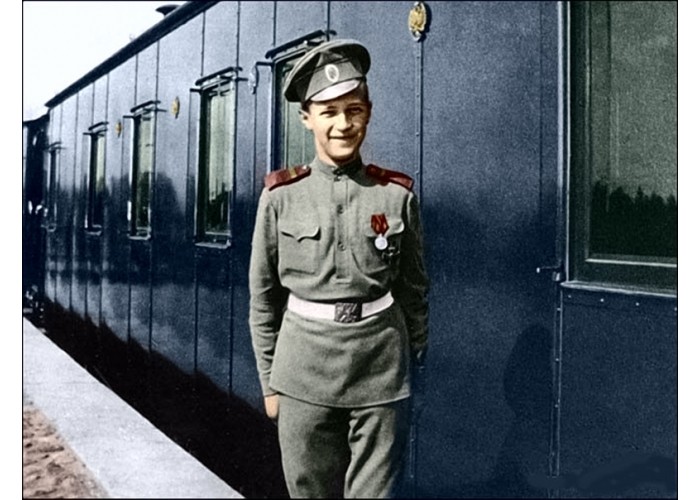

Цесаревич Алексей в ставке |

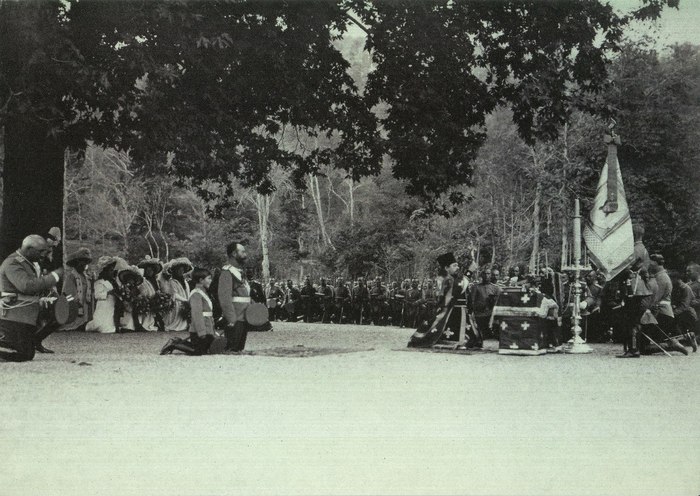

С началом великой войны Императору часто приходилось покидать Царское Село и уезжать в Ставку Верховного Командования, которая находилась в Могилеве. В эти поездки Николай Александрович брал с собой сына. И Царь, и Царица считали жизнь в Могилеве полезной для Цесаревича; они полагали, что в подобной обстановке он сможет легче побороть свою застенчивость и будет лучше подготовлен к обязанностям Монарха. И в самом деле, по воспоминаниям тех, кто видел его в Ставке, в Могилеве Алексей уже не производил впечатления застенчивого ребенка.

В Ставке вместе с отцом Наследник принимал участие в смотре войск. Несмотря на то что Ему было всего одиннадцать лет, Цесаревич очень серьезно относился к своей миссии, а к военному делу вообще проявлял, как и Отец, неподдельный интерес. Наследник никогда не жаловался на усталость. В Могилеве Алексей разместился в одной комнате с отцом; спал на такой же простой железной кровати и иногда даже присутствовал на докладах и официальных встречах.

Родители считали, что Алексея надо чаще показывать народу и войскам. Они должны были знать и любить своего будущего Повелителя. Императрица не сомневалась, что зрелище ангелоподобного Сына усиливало симпатию людей к правителям, крепило основы Монархии и развеивало зловредные слухи о физической «неполноценности» и «ущербности» Цесаревича.

Наиболее ценны для нас воспоминания самого Императора, о жизни в Ставке вместе с Наследником, они дают нам картину, характеризующую Николая II, как заботливого и любящего отца, гордящегося своим сыном.

Николай II просто блаженствовал, проводя время в обществе Сына. Они вместе гуляли, читали книги, разговаривали, писали письма в Царское. Вместе молились.

«Его присутствие дает свет и жизнь всем нам — включая и иностранцев, — писал Николай Александрович Александре Федоровне 6 октября 1915 года. — Ужасно уютно спать друг возле друга; Я молюсь с Ним каждый вечер, с той поры, как Мы находимся в поезде; Он слишком быстро читает молитвы, и Его трудно остановить; Ему страшно понравился смотр, Он следовал за мною и стоял все время, пока войска проходили маршем, что было великолепно... Только в первый день Алексей завтракал с Жильяром в Моей комнате, но потом Он стал сильно упрашивать позволить Ему завтракать со всеми. Он сидит по левую руку от меня и ведет Себя хорошо, но иногда становится чрезмерно весел и шумен, особенно, когда Я беседую с другими в гостиной. Во всяком случае, это им приятно и заставляет их улыбаться. Перед вечером мы выезжаем в моторе (по утрам Он играет в саду) либо в лесу, либо на берегу реки, где мы разводим костер, а я прогуливаюсь около. Я поражаюсь, как много он может и желает ходить, а дома не жалуется на усталость. Спит Он спокойно, я тоже, несмотря на яркий свет Его лампадки».

Главным дневным занятием Цесаревича в Ставке были уроки. Но когда они заканчивались, то единственное желание — находиться возле Отца. Являясь строгим блюстителем распорядка, Император радовался каждой возможности иметь Сына рядом. Да и других чинов Ставки и Свиты вид умного и живого мальчика не оставлял равнодушными.

Говоря о том времени, дворцовый комендант В.Н. Воейков вспоминал: «Завтракал Алексей Николаевич за общим столом, сидя по левую руку Государя. После дневной прогулки с Его Величеством, Наследнику подавался отдельно в 6 часов обед... Между Своим обедом и сном он появлялся среди приглашенных в Высочайшему столу, причем держал себя совершенно непринужденно. Благодаря необыкновенной простоте и сердечности в обращении, Алексей Николаевич привлекал к себе все сердца как своей внешностью, так и духовной красотой".

Отец Георгий Шавельский отмечал, что в нужных случаях он быстро находил подходящую шутку для ответа. Так, однажды во время высочайшего обеда в Ставке Алексей как-то нечаянно (или не совсем нечаянно) пролил на стол суп. Отец-Император недовольно нахмурился: - Что это такое? Наследник не смутился и совершенно серьезно отвечал: - Суп, Ваше Императорское Величество! - Не суп, а свинство! - только и заметил Государь. Из Могилева Государь иногда совершал поездки на фронт, которые далеко не всегда были безопасны. Однажды он посетил вместе с Алексеем передовые окопы русской пехоты, доступные для обстрела вражеской артиллерией. Можно представить себе радость и изумление солдат, которые вдруг увидели перед собой самого Императора и Цесаревича. За нахождение в сфере огня по возвращении в Ставку армия поднесла Императору орден Святого Георгия, а Цесаревичу - Георгиевскую медаль.

Жизнь в Ставке очень понравилась Алексею: Царевич нежно любил отца и просто обожал военные упражнения. Летом в Ставке у него было одно особенное развлечение. Утром, перед выходом Государя к утреннему чаю, мальчик становился с ружьем на часах, пока Государь пил чай. Когда Император выходил из палатки, Царевич отдавал ему честь и уже после этого снимался с "часов".

Генерал-майор Дубенский, видевший наследника в начале 1917 г., вспоминал, что тот говорил "оживленно и бодро и весело глядел своими большими, выразительными глазами. Да и вообще Алексей Николаевич имел здоровый и красивый вид..." Не один он отмечал, что цесаревич подрос и выглядит старше.

"Каждый раз, как я снова видела Цесаревича, я видела его все более выросшим и возмужавшим; все выразительнее и сосредоточеннее становилось его благородное лицо; детская округлость его щек исчезла, но черты лица становились тоньше и прекраснее, глаза все глубже и грустнее... Цесаревич становился юношей", - вспоминала С.Офросимова.

"Мы радовались, глядя на Алексея Николаевича, - писала А.Танеева.- Любо было смотреть, как он вырос, возмужал и окреп; он выглядел юношей, сидя около отца за завтраком; пропала и его застенчивость..."

На фото Алексей вместе с учителем В. Петровым

На фото Алексей вместе с учителем В. Петровым

материал взят из книг 1. Д.Орехов. Подвиг царской семьи.- СПб.: Невский проспект 2002. -224с

2. Боханов А.Н. "Николай II". - М.: Вече, 2008. - 528 с.: ил.

Серия сообщений "Наследник престола":

Часть 1 - Цесаревич Алексей в воспоминаниях

Часть 2 - Алексей Николаевич Романов

Часть 3 - Цесаревич Алексей в ставке

|

|

Судьба царских любимцев... |

Начну свой рассказ о судьбе одной из собачек царских детей, которая скрашивала печальную участь заключения своего хозяина. Это был русский спаниель цесаревича Алексея - ДЖОЙ! Воспоминания принадлежат баронессе С.К. Буксгевден:

"Генерал Дитерихс мне говорил, что маленький спаниель Цесаревича Джой жил с ним в Омске. Эта собачка была постоянным спутником маленького хозяина, и ее взяли в Тобольск и Екатеринбург. В Тобольске Цесаревича часто забавляла сообразительность собачки по отношению к капризам комиссаров, поскольку Джой всегда подглядывал, когда я проходила мимо, и старался пролезть под воротами и весело меня поприветствовать. Чехи, захватив Екатеринбург, нашли бедное маленькое существо, полуголодное, бегавшее по двору Ипатьевского дома. Казалось, что собачка все время искала своего хозяина, и его отсутствие ее так печалило и удручало, что она едва прикасалась к еде, даже когда о ней ласково заботились. Я пошла поглядеть на Джоя. И он, видимо, по своей собачьей наивности подумав, что вместе со мной обязательно появиться и его хозяева, заметно оживился. Я никогда не видела собаку в таком волнении.

Когда я позвала его, он мгновенно выскочил из вагона и бросился через платформу ко мне, , подпрыгивая и делая вокруг меня широкие круги, и не прильнул ко мне передними лапами, но вышагивал на задних лапах, как цирковая собака. Генерал Дитерихс сказал мне, что он до этого никого так не приветствовал, а я приписала это тому, что моя одежда, которая была той же ,что я носила в Тобольске, все еще имела знакомый запах, при том, что я его особенно не ласкала. Когда я ушла, Джой пролежал целый день у двери, через которую я ушла. Он отказался от еды и снова погрузился в свое обычное состояние отчаяния.

Что видел маленький Джой в ту ужасную ночь 16 июля? Он до последнего был с Императорской семьей. Был ли он свидетелем трагедии? Очевидно, в его голове сохранялась память об огромном потрясении, и его потрясение, и его сердце было разбито. Вызывало большое сочувствие наблюдать этого немого друга, который так живо сохранял память о Цесаревиче. О маленьком Джое хорошо заботились. Полковник Родзянко взял его в Англию, и он провел свои последние годы в самых комфортных условиях, но прежнее его настроение так и не восстановилось.

Материал взят из книги воспоминаний Буксгевден С.К. Жизнь и трагедия Александры Федоровны, Императрицы России.-Т.1:Воспоминания.-М.:Лепта Книга, Вече, Грифъ, 2012.-800с.

Серия сообщений "Домашние любимцы ":

Часть 1 - Животные в царском доме

Часть 2 - Последние ангелы на земле

Часть 3 - Судьба царских любимцев...

|

|

Процитировано 1 раз

икона Божией Матери «ДЕРЖАВНАЯ» |

икона Богородицы «ДЕРЖАВНАЯ»

15 марта (2 марта по старому стилю)

![]()

Описание:

Икона Божией Матери «Державная» явила себя русскому православному народу 2 марта 1917 года в селе Коломенском под Москвой, в день отречения царя-мученика Николая II от престола. Крестьянке Евдокии Андриановой, жившей недалеко от села Коломенского, в сновидении таинственный голос сказал: «Есть в селе Коломенском большая чёрная икона. Её нужно взять, сделать красной, и пусть молятся». Через некоторое время крестьянка вновь во сне увидела белую церковь и величественно восседавшую в ней Женщину. Сновидения были настолько ясны и впечатляющи, что Евдокия решила идти в село Коломенское в Вознесенскую церковь.

Настоятель церкви отец Николай Лихачев, выслушав её рассказ, показал все старинные иконы Богородицы в иконостасе, но ни в одной из них не нашла крестьянка сходства с увиденной во сне Женщиной. После долгих поисков в подвале, среди старых досок нашли большую старую чёрную икону Божией Матери. Когда её отмыли от многолетней пыли, то всем присутствующим представилось изображение Божией Матери как Царицы Небесной, величественно восседающей на царском троне в красной царской порфире, с короной на голове, скипетром и державой в руках. На коленях Она держала благословляющего Богомладенца Иисуса.

В этом образе Евдокия Андрианова увидела полное соответствие со своими сновидениями. Впоследствии было установлено, что в Коломенское икону привезли в 1812 году на хранение при эвакуации Вознесенского монастыря Московского Кремля, но затем о ней забыли.

Многие стали считать, что символ этой иконы Божией Матери в том, что отныне в России не будет законной земной власти, что Царица Небесная приняла на Себя преемство власти державы Российской в момент величайшего падения православного народа. Списки (копии) иконы разошлись по всей стране, появились служба иконе Божией Матери и дивный акафист, составленный с участием патриарха Тихона.

Но вскоре жесточайшие гонения обрушились на почитателей «Державной» иконы Божией Матери, молившихся перед ней по всей России. Списки иконы Божией Матери были изъяты из всех церквей, были арестованы тысячи верующих, осмеливающихся хранить у себя изображение «Державной» иконы Божией Матери, а составители службы и канона расстреляны. Подлинник иконы Богородицы Державная был изъят и более полувека томился в запасниках Исторического музея. В настоящее время икона Богородицы возвращена в храм в честь Казанской иконы Божией Матери в Коломенском.

Когда Николай II понял, что как Царь уже ничем не может помочь своему народу, он слезно просил быть заступницей русскому народу Божию Матерь. Он просил Бога за все бунты, отхождение от Бога, за пролитие крови казнить его, а не русский народ. После отречения Государь молился за Россию, и в ту же ночь в селе Коломенском был явлен образ Божией Матери "Державная", на которой Богородица сидела на троне в красной порфире, Царском венце со скипетром и державой в руках, почему икона и получила название "ДЕРЖАВНАЯ". Она носила все регалии Царской власти, что означало, что истинной Преемницей Державной власти в России стала сама Божия Матерь.

Образ был явлен в день отречения Николая II от престола. Считается, что Богородица взяла символы царской власти в свои руки и является покровителем России после отречения".

Как утешение и укрепление от Бога накануне расстрела в Екатеринбурге Царская Семья получила маленький список этой иконы. Ее сумела туда переслать Великая Княгиня Елизавета Федоровна вместе с просьбой о прощении за непонимание значения великого жизненного подвига Императора и Императрицы, которых она не понимала и осуждала, поверив в клевету на Распутина. Она поняла в полной мере весь маштаб свершившийся трагедии на пороге расправы в Алапаевске ,перед шахтой, куда ее сбросили большивики. Великая Княгиня достойно приняла свою смерть и была прославлена как преподобномученица.

Пред иконой Пресвятой Богородицы «Державная» молятся о правде, сердечной радости, нелицемерной любви друг к другу, о мире в стране, о спасении и сохранении России, о покровительстве трона и государства, об избавлении от иноплеменных и о даровании исцелений телесных и душевных.

Молитвы Пресвятой Богородице пред иконой ее, именуемой "Державная"

МОЛИТВА 1-Я

О, Державная Владычице Пресвятая Богородице, на объятиях Своих держащая Содержащаго дланию всю вселенную, Царя Небеснаго!

Благодарим Тя за неизреченное милосердие Твое, яко благоволила еси явити нам, грешным и недостойным, сию святую и чудотворную икону Твою во дни сия лукавыя и лютыя, яко вихрь, яко буря ветренная, нашедшая на страну нашу, в дни уничижения нашего и укорения, во дни разорения и поругания святынь наших от людей безумных, иже не точию в сердце, но и устнами дерзостно глаголют: несть Бог, и в делех сие безбожие показуют.

Благодарим Тя, Заступнице, яко призрела еси с высоты святыя Своея на скорби наша и горе нас, православных, и яко солнце светлое, увеселяеши изнемогшия от печали очеса наша пресладостным зрением Державнаго образа Твоего. О, Преблагословенная Мати Божия, Державная Помощнице, крепкая Заступнице! Благодаряще Тя со страхом и трепетом, яко раби непотребнии, припадаем Ти со умилением, с сокрушением сердечным и со слезами, и молим Тя и стеняще вопием Ти: спаси нас, спаси! Помози нам, помози! Потщися: погибаем! Се живот наш аду приближися: се обышедше обыдоша нас греси мнози, беды мнози, врази мнози. О, Небесная Царице! Скипетром власти Твоея Божественныя разсей, яко прах, яко дым, нечестивыя козни врагов наших видимых и невидимых, сокруши велеречивыя помышления их и запрети им, и яко Мати всех, на путь правый и богоугодный настави их. Вкорени в сердца всех нас правду, мир и радость о Дусе Святе, водвори в стране нашей тишину, благоденствие, безмятежие, любовь друг ко другу нелицемерную. Державою Твоею всесильною удержи, Пречистая, потоки беззакония, хотящия потопити Землю Русскую в страшней пучине своей. Поддержи нас слабых, малодушных, немощных и унылых, укрепи, возстави и спаси, яко да под Державою Твоею всегда храними, поем и величаем Пречестное и Великолепое имя Твое, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

МОЛИТВА 2-Я

Мира Заступнице, Мати всепетая! Со страхом, верою и любовию припадающе пред честною иконою Твоею Державною, усердно молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе. Умоли, милосердная Мати Света, Сына Твоего и Бога нашего, сладчайшаго Господа Иисуса Христа, да сохранит в мире страну нашу, да утвердит державу нашу в благоденствии, и избавит нас от междоусобныя брани, да укрепит святую церковь нашу православную, и незыблему соблюдет ю от неверия, раскола и ересей. Не имамы иныя помощи, разве Тебе, Пречистая Дево; Ты еси всесильная христиан Заступница пред Богом, праведный гнев Его умягчая, избави всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от глада, скорбей и болезней. Даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховныя жизни и оставление согрешений наших; да вси, благодарно воспевающе величие Твое, сподобимся Небеснаго Царствия, и тамо со всеми святыми прославим Пречестное и Великолепое имя в Троице славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

МОЛИТВА 3-Я

Ангелов лицы, благоговея, Тебе служат, и вся Небесные силы немолчными гласы Тя ублажают, Богородице Дево. Усердно молим Тя, Владычице, да пребудет Божественная благодать над Твоей Честной иконой "Державная", и светозарный луч славы чудес Твоих да исходит на верных, молящихся Тебе и вопиющих: Аллилуия. (Из молитвослова Митрополита Мануила (Лемешевского))

материал взят с сайта - http://www.deva-maria.ru/index.php?option=com_cont...:ikona-bogomateri&Itemid=3

Серия сообщений "Чудеса царственных мучеников":

Часть 1 - Чудеса царственных мучеников

Часть 2 - Иконы Святых царственных страстотерпцев

Часть 3 - икона Божией Матери «ДЕРЖАВНАЯ»

Часть 4 - св. Андрей Критский

|

|

сайт Ливадийского дворца |

Добро пожаловать на сайт Ливадийского дворца

http://www.livadiapalace.crimea.com

Серия сообщений "Дворцовые интерьеры":

Часть 1 - сайт Ливадийского дворца

Часть 2 - Александровский дворец. В гостях на Детской половине ч. 3

Часть 3 - Александровский дворец. В гостях на Детской половине ч. 2

|

|

Процитировано 1 раз

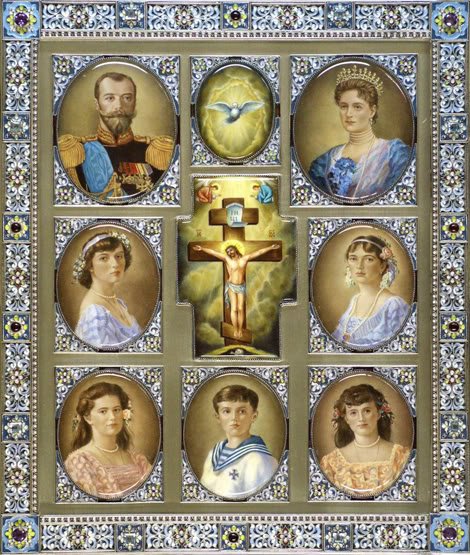

Иконы Святых царственных страстотерпцев |

СПРАВКА:

Император и его семья канонизированы в лике страстотерпцев.

Страстоте́рпец — так называются в Православной Церкви вообще все христианские мученики, которые претерпели страдания (страсть, греч. πάθος, πάθημα, лат. passio) во имя Иисуса Христа. Но преимущественно же это наименование относится к тем святым, которые приняли мученическую кончину не за христианскую веру, в отличие от мучеников и великомучеников, возможно даже от своих близких и единоверцев — в силу их злобы, корыстолюбия, коварства, заговора. Соответственно, в данном случае подчёркивается особый характер их подвига — беззлобие, что является одними из заповедей Иисуса Христа. Так, в частности, нередко именуются святые мученики Борис и Глеб, святой Димитрий Угличский, преподобный Дула, живший в V веке. В 2000 году последний российский император Николай II и его семья, расстрелянные по решению Уральского Совета в 1918 году, были канонизированы в лике страстотерпцев.

Кратко подвиг страстотерпчества можно определить как страдание за исполнение Заповедей Божьих (Заповеди Иисуса Христа и Заповеди Закона Божьего), в отличие от мученичества — которое является страданием за свидетельство веры в Иисуса Христа (веры в Бога) во времена гонений и при попытках гонителей заставить отречься от веры (из Википедии).

Соответственно, в данном случае подчеркивается особый характер их подвига — беззлобие и непротивление врагам.

В 1928 году они были причислены к лику святых Катакомбной церкви.

В 1981 году они были прославлены Русской Зарубежной Церковью.

20 августа 2000 года они были причислены РПЦ к лику святых новомучеников и исповедников Российских, явленных и неявленных.

День памяти: 4 (17) июля -- день расстрела.

Романовская иконография очень интересна в силу того, что еще не выработан единый канон написания их образов. Поэтому каждый иконописец творит так, как он считает нужным. Первыми стали западные иконописцы и именно за рубежом чаще всего можно найти иконы Романовых. Теперь же и в России почти в каждом храме есть своя икона, посвященная страстотерпцам-мученикам Романовым.

Романовская иконография очень интересна в силу того, что еще не выработан единый канон написания их образов. Поэтому каждый иконописец творит так, как он считает нужным. Первыми стали западные иконописцы и именно за рубежом чаще всего можно найти иконы Романовых. Теперь же и в России почти в каждом храме есть своя икона, посвященная страстотерпцам-мученикам Романовым.

К святости членов царской семьи и их приближенных шли многие годы - их служение России выражалось в благих делах и милосердии. Так во время войны и дочерей Романовых и саму императрицу часто можно было увидеть в госпиталях и лазаретах, в приютах и богодельнях. Великая княгиня Елизавета Федоровна отказалась от мирской жизни в пользу помощи бедным и обездоленным. Их примеру следовало и ближайшее окружение.

СВ. ЦАРСТВЕННЫЕ СТРАСТОТЕРПЦЫ

СВ. ЦАРСТВЕННЫЕ СТРАСТОТЕРПЦЫ

с иконой Божией Матери ДЕРЖАВНАЯ serafim-library.narod.ru

Икона святых Царственных Страстотерпцев, изготовлена сестрами Ново-Тихвинского женского монастыря по заказу Московского Кафедрального Богоявленского патриаршего собора.

Икона святых Царственных Страстотерпцев, изготовлена сестрами Ново-Тихвинского женского монастыря по заказу Московского Кафедрального Богоявленского патриаршего собора.

Вторая икона аналогично. Автор Филипп Москвитин. Храм Святителя Николая Чудотворца в Бирюлево. Она мироточит

Вторая икона аналогично. Автор Филипп Москвитин. Храм Святителя Николая Чудотворца в Бирюлево. Она мироточит

Очевидны две тенденции иконописцев: первая -- переодевать царскую семью в древнерусские одеяния 16-17 веков, и тогда иконы опознаются по усам Николая да количеству персон на доске. Больше ничем они не отличаются от прочих изображений каких угодно святых.

Очевидны две тенденции иконописцев: первая -- переодевать царскую семью в древнерусские одеяния 16-17 веков, и тогда иконы опознаются по усам Николая да количеству персон на доске. Больше ничем они не отличаются от прочих изображений каких угодно святых.

Вторая тенденция - оставить их в одежде начала ХХ века, причем подчас в военной форме и передниках медсестер. Но иконописцев, видимо, смущает получающаяся стилевая несообразность -- нимбы плохо сочетаются с кителями, поэтому чаще попадается первый вариант.

Икона с портретами семьи царственных мучеников

Икона с портретами семьи царственных мучеников

Икона "Святые царственные мученики"

Икона "Святые царственные мученики"

икона святых царственных мучеников

икона святых царственных мучеников

Святые царственные мученики. Они все одеты в белое — белый цвет это символ того, что они в царствии небесном, обозначение нетварного света. В небесах над ними Державная икона Божьей Матери. Державная богоматерь — одна из официально «чудотворных» икон Богородицы собственно российского происхождения; была обретена, согласно донесению митрополита Московского Тихона, 2 марта 1917 года в подвале Вознесенской церкви Коломенского. На иконе — изображение Христа на коленях у Богородицы, в руках Девы — царские регалии, скипетр и держава. По мнению ряда православных, символическое значение явления иконы «Державная» состоит в том, что гибель конституционной монархии России послана народу в наказание, но сама Богородица хранит символы царской власти, что даёт надежду на покаяние и возрождение России и русского государства.

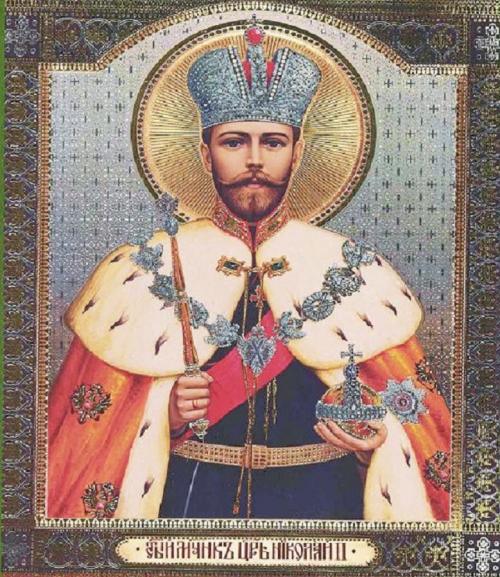

Иконографические образы царя-мученика Николая II

Образ Царя Николая II был написан в Америке в 1997 году, на восьмидесятой годовщине свершения кровавой революции в России. Написал его православный иконописец Павел Тихомиров для одной благотворительной организации. С иконы делались цветные литографии, а вырученные от их продажи средства направлялись на помощь нуждающимся в Россию... Эта икона мироточила во многих храмах

Образ Царя Николая II был написан в Америке в 1997 году, на восьмидесятой годовщине свершения кровавой революции в России. Написал его православный иконописец Павел Тихомиров для одной благотворительной организации. С иконы делались цветные литографии, а вырученные от их продажи средства направлялись на помощь нуждающимся в Россию... Эта икона мироточила во многих храмах

Икона "Святой мученик Николай в житиях"

Икона "Святой мученик Николай в житиях"

МОЛИТВЫ Святым Царственным мученикам:

Молитва покаянная, читаемая в день убиения царской семьи 4 / 17 июля

Благословен еси Господи Боже Отец наших, и хвально и прославлено имя Твое во веки, яко праведен еси о всех, яже сотворил еси нам, и вся дела Твоя истинна и правы путие Твои, и вей Суды Твои истинни, и судьбы истинни сотворил еси по всем, яже навел еси на ны, яко согрешихом и беззаконновахом отступивше от Тебе, и прегрешихом во всех, и заповедей Твоих не послушахом, ниже соблюдохом, ниже сотворихом, якоже заповедал еси нам, да благо нам будет, и предал еси нас в руки врагов беззаконных, мерзких - отступников, человеком неправедным и лукавнейшим паче всея земли.

И ныне несть нам отверсти уст, спуд и поношение быхом рабом Твоим и чтущим Тя. Не предаждь же нас до конца имени Твоего ради и не разори завета Твоего, и не остави милости Твоея от нас, яко, Владыко, умалихомся паче всех язык и есмы смирени по всей земли днесь, грех ради наших и несть во время сие начальника, пророка и вождя. И ныне возследуем всем сердцем и боимся Тебе и ищем лица Твоего, не посрами нас, но сотвори с нами по кротости Твоей, и по множеству милости Твоея, и молитв ради Пречистыя Матери Твоея и всех святых Твоих, изми нас по чудесем Твоим, и даждь славу имени Твоему, Господи, и да посрамятся вей являющий рабом Твоим злая, и да постыдятся от всякия силы и крепость их да сокрушится, и да разумеют вси, яко Ты еси Бог наш, един и славен по всей вселенной. Аминь.

Молитва святым Царственным страстотерпцам царю Николаю, царице Александре, цесаревичу Алексию, царевнам Ольге, Татиане, Марии и Анастасии

Что вы наречем, о святии страстотерпцы Царствении, Царю Николае, Царице Александро, Цесаревиче Алексие, Царевны Ольго, Татиано, Марие и Анастасие! Славы ангельския сподоби вас Христос Господь и нетленных венцев во Царствии Своем, наш же ум и язык недоумеет, како восхвалити вас по достоянию.

Молим вас с верою и любовию, помозите нам с терпением, благодарением, кротостию и смирением нести крест свой, надежду на Господа возлагающе и вся в руце Божии предающе. Научите нас чистоте и целомудрию сердечному, да, по глаголу апостола, всегда радуемся, непрестанно молимся, о всем благодарим. Согрейте сердца наша теплотою любве христианския. Болящия уврачуйте, юныя наставите, родители умудрите, скорбящим даруйте отраду, утешение и надежду, заблуждшия к вере и покаянию обратите. Защитите нас от козней лукаваго духа и от всякия клеветы, напасти и злобы.

Не оставите нас, заступления вашего просящих. Умолите Всемилостиваго Владыку и Пречистую Деву Богородицу Марию за державу Российскую! Да предстательством вашим укрепит Господь страну нашу, да ниспослет нам вся благопотребная к жизни сей и сподобит Царствия Небеснаго, идеже вкупе с вами и со всеми святыми земли Российския прославим Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва царственным страстотерпцам

О, святый страстотерпче царю мучениче Николае! Господь тя избра помазанника Своего, во еже милостивно и право судити людем твоим и хранителем Церкве Православныя быти. Сего ради со страхом Божиим царское служение и о душах попечение совершал еси. Господь же, испытуя тя, яко Иова Многострадальнаго, попусти ти поношения, скорби горькия, измену, предательство, ближних отчуждение и в душевных муках земнаго царства оставление. Вся сия ради блага России, яко верный сын ея, претерпев, и, яко истинный раб Христов, мученическую кончину прием, Небеснаго Царства достигл еси, идеже наслаждаешися Вышния славы у Престола всех Царя, купно со святою супружницею твоею царицею Александрою и царственными чады Алексием, Ольгою, Татианою, Мариею и Анастасиею. Ныне, имея дерзновение велие у Христа Царя, моли, да простит Господь грех отступления народа нашего и подаст грехов прощение и на всякую добродетель наставит нас, да стяжим смирение, кротость и любовь и сподобимся Небеснаго Царствия, идеже купно с тобою и всеми святыми новомученики и исповедники Российскими прославим Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

материалы использованы с сайтов -

http://ljtop.blogspot.ru/2008/09/blog-post_5032.html

http://www.cirota.ru/forum/view.php?subj=53426&order=&pg=73

http://www.liveinternet.ru/users/3176052/post153526323/

http://ambulaev.narod.ru/index56.html

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F2%F0%E0%F1%F2%EE%F2%E5%F0%EF%E5%F6

Серия сообщений "Чудеса царственных мучеников":

Часть 1 - Чудеса царственных мучеников

Часть 2 - Иконы Святых царственных страстотерпцев

Часть 3 - икона Божией Матери «ДЕРЖАВНАЯ»

Часть 4 - св. Андрей Критский

|

|

Процитировано 3 раз

Понравилось: 1 пользователю

Отречение, которого не было - продолжение |

Записи, к которым отсылает автор столь любопытны, что также приведем их полностью:

Дневники Императрицы.

Почему я не доверяю электронным и печатным версиям исторических дневников.

В предисловии к публикации «Дневников» Императрицы Государственным архивом Российской Федерации (ГА РФ) находим следующую информацию.

Без комментариев:

Среди документов, доставленных Юровским в Москву, были и личные дневники последней российской императрицы Александры Федоровны (урожденная Алиса-Виктория-Елена-Луиза-Беатриса, принцесса Гессен-Дармштадтская). Сегодня они хранятся в личном архивном фонде Александры Федоровны (ГА РФ, фонд Р-640). Дело фонда 640 содержит глухие упоминания об утрате части дневников. Первые пропажи (дневники 1893, 1895, 1896 гг.) зафиксированы в акте от 4 июня 1953 года. Сообщается, что их отсутствие обнаружилось при первой проверке фонда в 1945 г. Составители акта намекают, что документы исчезли во время эвакуации в г. Орск, «где охрана документальных материалов не была обеспечена должным образом». В январе 1991 года обнаружилось отсутствие дневника 1898 года и памятной книжки 1916 г. Вместо них в наличии оказались только обложки. Работники архива, занимавшиеся проверкой наличия, высказали предположение, что при прошлых проверках (в 1948 и 1953 гг.) эти пустые обложки учитывались как полноценные дела, а сами документы тоже пропали в эвакуации. В 1991 году был составлен еще один документ, правда не имеющий юридической силы, из которого следовало, что по вине сотрудника архива был утрачен еще один подлинник — дневник 1917 года. Официально этот дневник пока пропавшим не числится — с 1988 года он находится в картотеке розыска и все еще не снят с учета. (К счастью, с последних дневников Александры Федоровны (1916-1918 гг.) архивный переписчик в 1923 году снял копии.) (Большевицкий переписчик. – Р.)

Таким образом, сегодня в ГА РФ имеется в наличии (в подлинниках или в копиях) 10 дневников Александры Федоровны: за 1887-1892, 1894 и за 1916-1918 годы. «Дневник» 1887 года представляет собой пустую записную книжку небольшого формата с посвящением на немецком языке (в описи ошибочно указано «англ. язык»), записи в дневнике 1894 года обрываются 11 мая. Дневников 1897 и 1899-1915 гг. в архиве нет.

Всё, чего я хочу - чтобы как можно скорей была проведена независимая графологическая экспертиза документов.

Необходима также широкая публикация рукописных текстов дневников. Пока всё у них не пропало.

Итак, почему я не доверяю электронным и печатным версиям исторических дневников?

Отвечаю: потому что на глаз не могу отличить руки Покровского от руки Щёголева и Толстого.

Возьмусь объяснить.

Наглядным примером советской неправды может служить история с «Дневником» А.А. Вырубовой (Танеевой), фрейлины Государыни Императрицы.

Непридуманная история эта мутно и тоскливо изложена здесь:

"Обманутая, но торжествующая Клио..."

http://lib.ru/POLITOLOG/KOZLOW/klio.txt

http://resinos.ru/lib/policy/a/5621.1.html

http://fileland.ru/file_id-91278

http://www.rosspen.com/R/n_books/klio.html

Перескажу своими словами.

Большевичками был подделан дневник А.А. Вырубовой – второстепенного, по мнению советов, исторического персонажа. Щёголев и Толстой, авторы фальшивки, при обсуждении очередной лживой грязи на Царскую Семью посмеивались, рассуждая, чему люди поверят, а чему, на их взгляд, нет. Получив одобрение властей, имитация поползла по страницам советской, а затем и эмигрантской прессы.

Вырубова к несчастью для комиссаров оказалась вполне себе жива. Удивлённая такой откровенной наглостью, женщина опубликовала несколько опровержений советской фальшивки в эмигрантской печати. Нашлись и прямые свидетели, подтвердившие её правоту.

Не ожидавшая такого удара, советская власть тихо сдала назад, приказав холуям начать кампанию критики в центральных изданиях поддельного дневника. Такая забавная история.

P. S. Арестованная ещё Временным правительством, Вырубова чудом осталась жива. Её спасали у себя православные люди, был и побег из-под расстрела, и переход по льду Финского залива, много всякого.

Малейшая случайность – всё. Сейчас бы мы читали подложный исторический документ.

Это первый пример фальсификации большевиками дневников.

Всё, чего я хочу - чтобы как можно скорей была проведена независимая графологическая экспертиза документов.

Необходима также широкая публикация рукописных текстов дневников.

Почему я не доверяю историческим «Дневникам». Дневник Государя.

Меня спрашивают серьёзные люди: почему Вы не верите электронным и печатным версиям исторических дневников? В числе прочего, говорят:

«Дневники Государя Императора - слишком серьезный документ, чтобы ТАК, не глядя ставить под сомнение этот исторический источник...

Недавно Дневник 1918 г. СПЕЦИАЛЬНО, именно с ЭТОЙ целью, самолично смотрел упомянутый в дискуссии П.В. Мультатули. ОН убедился в правильности своей догадки, что ОДНО место в Дневнике сфальсифицировано: видны следы подчистки...

С неизменным и искренним уважением

Г.Б. Кремнев».

Питая не менее искреннее и неподдельное уважение, которое испытываю к историку Григорию Борисовичу Кремневу, осмелюсь всё же изложить свои аргументы.

Несомненно радует, что П.В. Мультатули самолично посмотрел диафильмы «Дневников» Государя за 1918 год.

Печалит другое. «Дневники» Государя сфальсифицированы так небрежно, что даже на диафильмах видны следы подчистки.

Совсем не пойму, каким образом подобные свидетельства двух историков должны убедить меня доверять подлинности подчищенных «Дневников» Государя. Прошу прощения, но эти сведения лично меня убеждают в обратном. Сильное ощущение нереальности происходящего.

Всё, чего я хочу, друзья мои, - чтобы как можно скорей была проведена независимая графологическая экспертиза документов.

Необходима также широкая публикация рукописных текстов дневников для индивидуального сличения.

Неужели публикация подлинников исторических документов – это так уж абсурдно с исторической точки зрения?

Текст подлинных воспоминаний Вырубовой (мон. Марии) против «дневника» Государя. Время настало.

Воспоминания Вырубовой против «дневника» Государя.

До этого я приводил примеры подчисток, подделок и краж исторических дневников. Иными словами, опосредованные свидетельства фальсификации главного документа - «дневника» Государя Императора.

Теперь выслушаем прямое свидетельство очевидца.

Дня два-три мы не знали, где Государь. Наконец пришла телеграмма, в которой Он просил, чтобы Ее Величество и Дети выехали к нему.

Наше беспокойство о Государе окончилось утром 9 марта. ...г-жа Дэн... начала мне описывать приезд Государя, без обычной охраны, но в сопровождении вооруженных солдат.

Только в 4 часа дня пришла Государыня, и я тотчас поняла по Ее бледному лицу и сдержанному выражению все, что Она в эти часы вынесла.

Перед тем как меня покинуть, Она сказала мне, как ребенку:

«Если ты обещаешь быть умницей и не будешь плакать, то Мы придем оба к тебе вечером».

И в самом деле, Они оба пришли после обеда...

Государь сел около меня и начал мне рассказывать...

Государь тихо проговорил: — Нет правосудия среди людей. — И потом прибавил: — Видите ли, это все Меня очень взволновало, так что все последующие дни Я не мог даже вести Своего дневника.

Танеева (Вырубова) А.А. Страницы моей жизни. - М.: Благо, 2000, стр. 157-163. Впервые опубликовано заграницей в начале 20-х (не путать с поддельным дневником, опубликованным большевиками).

Позвольте. А кто же тогда сделал эти записи в «дневнике» Государя:

2-го марта. Четверг

Утром пришёл Рузский и прочёл свой длиннейший разговор по аппарату с Родзянко... Нужно мое отречение... Я согласился.

3-го марта. Пятница

Спал долго и крепко. Проснулся далеко за Двинском...

4-го марта. Суббота

Спал хорошо. В 10 ч. пришёл добрый Алек...

5-го марта. Воскресенье

Ночью сильно дуло. День был ясный, морозный...

Текст «дневника» Николая II печатается по изданию: Красный архив. 1927. № 1—3; 1928. № 2, где дневниковые записи последнего Российского Императора были воспроизведены без каких-либо купюр с подлинника (ныне хранится в ЦГАОР, ф. 601).

Не кажется ли вам, господа профессиональные историки, что настало время провести графологическую экспертизу «дневника» Государя???

Один из двух дневников надо объявлять большевицкой (?) фальшивкой. Опыт такого рода уже есть.

ПОСЛЕСЛОВИЕ:

Русский Царь Николай II

Императрица Александра Федоровна

Княжна Ольга Николаевна. Старшая дочь.

Княжна Татьяна Николаевна, вторая дочь.

Княжна Мария Николаевна, третья дочь.

Княжна Анастасия Николаевна, младшая дочь

Место расстрела Царской семьи

В Тобольске руководили царским заточением руководители местного совета депутатов - Дуцман, Пейсель, Дицлер, Каганицкий, Писаревский, Заславский.

Приговорили Русского Царя к смерти:

Янкель Моисеевич Аптекман (Свердлов), В. И. Ульянов (Бланк), Александр Гершонович Белобородов (председатель Уралсовета), Шая Исаакович Голощекин (президиум Уралсовета), Георгий Ицхакович Вольдин (Сафаров, зам. председателя президиума Уралсовета), Исай Иделевич Радзинский (член коллегии областной ЧК).

Янкель Хаимович Юровский лично застрелил Императора и Цесаревича Алексея.

Приказ об уничтожении тел царской семьи отдавали: Янкель Хаимович Юровский, Шая Исаакович Голощекин, Пинхус Лазаревич Вайнер (Войков), Никулин, Вольдин (Сафаров), Белобородов.

Подробнее об этом можно узнать из книги корреспондента газеты "Таймс" в России, англичанина Роберта Вильтона.

Александр Эмануилович Буксман (первый зам. генпрокурора РФ) несколько лет назад подписал заключение о признании Николая Романова и его семьи не подлежащими реабилитации.

Надпись на стене комнаты, где была ритуально убита Царская семья

Источник этой статьи - http://stihiya.org/news_2619.html

Серия сообщений "Начало конца: отречение":

Часть 1 - Отречение, которого не было...

Часть 2 - Отречение, которого не было - продолжение

|

|

Отречение, которого не было... |

Дневник Николая II и даже его "отречение" оказались подделаны.

- 03.01.2011

И вот новые факты, раскрывающие правду о событиях того времени.

Сообщает блогер opetros:

"Только что вернулся из Архива, читал камер-фурьерский журнал за май 1915 г. параллельно Дневнику Николая II за то же время. Дневник повторяет журнал почти на 100%.

Все упоминания о том, с кем Государь обедал, кого принимал - все из журнала.

Расхождения лишь во вставках про погоду и про особенности личного времени - с кем был на прогулке, что делал вечером после обеда.

Совпадения с журналом настолько точные, что перечисляются полные названия армейских подразделений чьи парады Государь принимал (это надо же запомнил! "2-му Кубанскому каз. полку, пулеметной команде 2-й Кубан. каз. див. 18-й Донской каз. батарее и Л.-Гв. Тяжелому артил. дивизиону "), фамилии ничтожных лиц с которыми Государь встречался, даже упоминание "(деж.)" относящееся к дежурному офицеру взято из камер-фурьерского журнала.

"принял 18 профессоров" - в журнале приложен список из 18-ти фамилий.

Т.е. Государь сосчитал всех профессоров которых принимал в течение часа и скурпулезно отразил их в Дневнике.

Простите, но может в 1918 данный фальсификат и сошел бы для дебилов, но на дворе 2010 и поверить в то , что Государь считал профессоров и фиксировал время когда поехал на вечерню - идиотизм.

"В 6 1/2 ч. был кинематограф" - в журнале записано тоже самое.

Нет упоминания о содержании фильмов. И это в личном дневнике не написать что ты смотрел в кино!

"Осмотрел выставку эскизов и рисунков войны двух молодых художников — Лансере и Добужинского. "

Надо же - запомнил имена никому не известных художников.

"Между Сухомли-нов[ым] и Фредерикс[ом] принял инж.-ген. Петрова"

Ровно в той же последовательности запись к-ф.журнале.

Все упоминания времени точно совпадают с журналом, с незначительными литературными вариациями. В журнале написано "от 10 часов принял Воейкова", в Дневнике "до завтрака принял Воейкова" (завтрак был в 13 часов)

Конечно в журнале нет описания погоды и деталей прогулки - им там не место, эти безобидные фрагменты вполне могли взять из реальных дневников.

Есть в Дневнике очевидные ляпы:

"Обедали в моей приемной как в доброе старое время."

в журнале написано, что обедали за обеденным столом

"Приняли вместе полк. Хогандокова"

в журнале записано, что пока Государь принимал Танеева Императрица принимала Хогандокова.

"После доклада Сухомлинова принял Шаховского и нескольких дипломатов. "

в журнале несколько дипломатов - список из пяти имен, забыл видно, не то что художники - их упомнил!

А 17 мая "забыл", что принимал Радвилловича вместе с цесаревичем Алексеем!

22 мая позабыл упомянуть что принимал заводчика Путилова, но упомнил легкую фамилию "Гольтгоер"

25 мая что принял Григоровича написал, а что принял Воейкова (по журналу) не написал!

26 мая написал что принял Енгалычева, хотя в журнале об этом ни слова, так же как и про Распутина 18 мая

Теперь мне ясно почему Дневик настолько краток и сух - просто это дубль камер-фурьерского журнала, для оживления которого "писатели" добавили цитат из настоящих дневников. Фраза "кругом измена и трусость и обман" вполне могла быть реальной, с той разницей, что она вырвана из контекста, может даже из записи другого дня, позже 2 марта.

Какой смысл Государю в возрасте 50 лет переписывать записи камер-фурьерского журнала к себе в дневник?!!!"

Эта информация удивительным образом совпадает с исследованием Андрея Разумова, который открыл ряд поразительных фактов, которые совсем в ином свете представляют реальность событий того времени.

"25 февраля 1917 года петроградский главноначальствующий генерал Хабалов посылает Государю Николаю II в Ставку шифрованную депешу о начавшихся безпорядках. Тотчас же Государь отвечает следующей депешей: «Повелеваю завтра же прекратить в столице безпорядки, недопустимые в тяжёлое время войны с Германией и Австрией». Приказание это военными и административными властями НЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ; в самой Ставке окружающие Государя генералы убеждают Его УСТУПИТЬ революции. Что же делает Государь? Он посылает в Петроград отряд войск для водворения порядка и Сам едет туда. Но предательство ждёт Его по дороге; Он попадает в Псковскую ловушку, все главнокомандующие фронтами Ему изменяют, у Него не остаётся ни генералов, ни правительства, ни солдат.

И в своём дневнике 2 марта записывает Он: «Кругом измена и трусость и обман»."

Несколько замечаний по «Манифесту об отречении Николая II».

Ну, вот и всё, друзья мои. Вышла статья на сайте "Екатеринбургская инициатива". Могу говорить открыто.

http://ei.pravaya.ru/index.php?option=com_content&...=view&id=2483&Itemid=2

Тем, кто знаком с некоторыми выводами, приношу извинения. Статья "тяжёлая" - фото около трёх мегабайт. Выложу здесь.

Николай II.

Я сообщаю вам только одни точные факты.

Выводы для оценки… сделайте сами.

А. С. Лукомский. Протокол допроса.

Официальная версия отречения прописана детально. Многочисленные мемуары очевидцев, дым газетных репортажей и скупые строки дневника Императора - фрагментами мозаики легли в общую картину; свидетельства думских заговорщиков сплелись в причудливую вязь с показаниями заговорщиков Свиты. Согласно их обобщённой версии, 28-го февраля Царь выехал из Ставки в Царское Село, но был остановлен на пути следования сообщениями о безпорядках в Любани и Тосно. Развернув поезда, Государь приказал объехать бунтующий участок через ст. Дно и Псков на Царское. Но во Пскове Николаю II передали телеграммы командующих с мольбами об отречении, после чего Царь отрёкся, подписав два соответствующих манифеста.

Такова официальная версия. Концы интриги спрятаны надёжно, факты предательства тщательно затушёваны. Клятвопреступления вообще как бы не было - ведь Государь отрёкся Сам.

Тем не менее, факт заговора особо не скрывается даже его участниками. Но в чём же заключался заговор, если наличествует своей рукой подписанное отречение, если власть, добровольно или вынужденно, но СОБСТВЕННОРУЧНО была передана заговорщикам? На этот вопрос я попробую найти ответ.

К сожалению, не приходится рассчитывать на помощь верных Государю людей – среди окружавших Его очевидцев верных Царю не нашлось. «Кругом измена и трусость и обман!» Это ничего. Нам помогут «очевидцы» другого рода, долго молчавшие посреди лгавших нам людей, и донесшие до нас их тайны и измены. Это пожелтевшие в архивах листы экземпляров «отречения».

Вот они:

Поглядим внимательно на эти бумаги. Неспешный их анализ поведает пытливому человеку многое. К примеру, всем изследователям бросается в глаза то, что подписи Государя сделаны карандашом. Удивлённые историки пишут, что за 23 года правления то был единственный раз, когда Государь поставил на документе карандашную подпись. Целиком разделяя их удивление, шагнем, однако, немного дальше, и проверим аутентичность самих подписей Царя и Фредерикса, оценим структуру текста «отречения» и установим его авторов, посчитаем буквы в тексте и уточним количество известных нам экземпляров «отречений».

1. Кто написал текст «отречения». Телеграмма Алексеева № 1865.

Кто же сочинил «отречение» Государя?

Сам Государь. Так, по крайней мере, следует из свидетельских показаний. Согласно им, Императору предлагались «наброски» отречений, которыми Он не воспользовался. Вот что в точности пишет очевидец Шульгин:

«Государь ответил. После взволнованных слов А.И. (Гучкова – Р.) голос Его звучал спокойно, просто и точно. Только акцент был немножко чужой – гвардейский:

– Я принял решение отречься от престола…

Государь встал… Все поднялись… Гучков передал Государю «набросок» (отречения – Р.). Государь взял его и вышел.

Через некоторое время Государь вошел снова. Он протянул Гучкову бумагу, сказав:

– Вот текст…

Это были две или три четвертушки – такие, какие, очевидно, употреблялись в Ставке для телеграфных бланков. Но текст был написан на пишущей машинке.

Текст был написан теми удивительными словами, которые теперь все знают…

Каким жалким показался мне набросок, который мы привезли. Государь принес и его и положил на стол. К тексту отречения нечего было прибавить…»

Шульгин В.В. «Дни». (Все многоточия – авторские. Р.)

Ему вторит другой свидетель:

«Описание свидания Гучкова и Шульгина с Государем 2-го марта, сделанное Шульгиным, вскоре после возвращения депутатов в Петроград, составлено довольно верно».

Ген. Д. Н. ДУБЕНСКИЙ.

«Как произошел переворот в России».

Третий свидетель, полковник Мордвинов, хотя и отказался, по его же собственным словам, участвовать во встрече Государя с думцами, почему-то также взялся горячо уверять нас в правдивости рассказа Шульгина:

«Рассказ Шульгина, напечатанный в газетах, который я впоследствии прочел, многое возобновил в моей памяти. За небольшими исключениями (про справку в основных законах Шульгин умалчивает) он в общем верен и правдиво рисует картину приема членов думы».

Полк. А. А. МОРДВИНОВ.

«Последние дни императора».

Поверим на слово и ему. Сам виноват – за язык не тянули.

Подведу итоги. Таким образом, Государь, согласно показаниям трёх свидетелей, ознакомившись с «наброском» отречения, любезно подготовленным для Него Гучковым и Шульгиным, отклонил его как «жалкий» и, куда-то выйдя, составил свой собственный вариант. Который напечатал собственноручно или надиктовал безвестной машинистке «теми удивительными словами, которые теперь все знают». Затем вышел и подписал. Так говорят свидетели.

Теперь посмотрим документы.

Телеграмма генерал-адъютанта Алексеева Царю, № 1865, от 1 марта 1917 г. По утверждению советского историка Щёголева, доложена Николаю II генералом Рузским 1/14 марта во Пскове в 23 часа.

12. Телеграмма генерала Алексеева, посланная в Псков на имя Николая II 1-го марта.

«Его Императорскому Величеству.

Ежеминутно растущая опасность распространения анархии по всей стране, дальнейшего разложения армии и невозможности продолжения войны при создавшейся обстановке настоятельно требуют немедленного издания высочайшего акта, могущего еще успокоить умы, что возможно только путем признания ответственного министерства и поручения составления его председателю Государственной Думы.

Поступающие сведения дают основание надеяться на то, что думские деятели, руководимые Родзянко, еще могут остановить всеобщий развал и что работа с ними может пойти, но утрата всякого часа уменьшает последние шансы на сохранение и восстановление порядка и способствует захвату власти крайними левыми элементами. Ввиду этого усердно умоляю Ваше Императорское Величество соизволить на немедленное опубликование из ставки нижеследующего манифеста:

«Объявляем всем верным Нашим подданным:

Грозный и жестокий враг напрягает последние силы для борьбы с нашей родиной. Близок решительный час . Судьбы России, честь геройской нашей армии, благополучие народа, все будущее дорогого нам отечества требует доведения войны во что бы то ни стало до победного конца.

Стремясь сильнее сплотить все силы народные для скорейшего достижения победы, Я признал необходимость призвать ответственное перед представителями народа министерство, возложив образование его на председателя Государственной Думы Родзянко, из лиц, пользующихся доверием всей России.

Уповаю, что все верные сыны России , тесно объединившись вокруг Престола и народного представительства, дружно помогут доблестной армии завершить ее великий подвиг.

Во имя нашей возлюбленной родины призываю всех русских людей к исполнению своего святого долга перед нею, дабы вновь явить, что Россия столь же несокрушима, как и всегда, и что никакие козни врагов не одолеют ее. Да поможет нам Господь Бог». 1865. Генерал-адъютант Алексеев. 1 марта 1917 г.»

Сравним текст телеграммы Алексеева, доложенной Царю первого марта, и текст «отречения», самостоятельно придуманный Государем второго марта. Совпадения двух текстов я выделил красным.

Ставка

Начальнику штаба.

В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу Родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской Нашей армии, благо народа, все будущее дорогого Нашего Отечества требуют доведения войны во что бы то ни стало до победного конца . Жестокий враг напрягает последние силы , и уже близок час, когда доблестная армия Наша совместно со славными Нашими союзниками сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России почли Мы долгом совести облегчить народу Нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы и в согласии с Государственной думою признали Мы за благо отречься от престола государства Российского и сложить с Себя верховную власть. Не желая расстаться с любимым сыном Нашим, Мы передаем наследие Наше Брату Нашему Великому Князю Михаилу Александровичу и благословляем его на вступление на Престол Государства Российского. Заповедуем Брату Нашему править делами государственными в полном и ненарушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях на тех началах, кои будут ими установлены, принеся в том ненарушимую присягу. Во имя горячо любимой Родины призываем всех верных сынов Отечества к исполнению своего святого долга перед ним повиновением Царю в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь ему вместе с представителями народа вывести Государство Российское на путь победы, благоденствия и славы. Да поможет Господь Бог России.

Николай

Суммирую полученный результат:

Телеграмма Алексеева № 1865. Текст «отречения» Царя.

1 марта 1917 года. 2 марта 1917 года.

1. жестокий враг напрягает 1. Жестокий враг напрягает

последние силы последние силы

2. Близок решительный час. 2. близок час

3. Судьбы России, честь 3. Судьба России, честь

геройской нашей армии, геройской нашей армии,

благополучие народа, все благо народа, все

будущее дорогого нам отечества будущее дорогого нашего Отечества

требует доведения войны требуют доведения войны

во что бы то ни стало во что бы то ни стало

до победного конца. до победного конца.

4. сплотить все силы народные 4. сплочение всех сил народных

для скорейшего для скорейшего

достижения победы достижения победы

5. представителями народа 5. представителями народа

6. верные сыны России 6. верных сынов Отечества

7. тесно объединившись 7. тесное единение

8. Во имя нашей возлюбленной 8. Во имя горячо любимой

родины призываю всех русских Родины призываем всех верных

людей к исполнению своего сынов Отечества к исполнению

святого долга перед нею своего святого долга перед ним

Алексеев Николай

1 марта 1917 года. 2 марта 1917 года.

Представляю, как, не найдя собственных слов для такой незначительной бумаги, - отречения от Престола, - Государь выборочно, но кропотливо, чуть изменяя чужие буквы, слова и выражения, тщательно переписывает текст телеграммы Алексеева. Ах да, чуть не забыл. Перепечатывает, конечно. Хотя, может быть, тоже не сам.

Тщательнее надо было заметать следы, господа заговорщики. Такие телеграммы сразу жгут. А телеграфистов вешают.

Но кто же тогда составил текст «отречения»?

Авторы текста «отречения».

Кто готовил текст телеграммы генерал-адъютанта Алексеева Царю, № 1865, от 1 марта 1917 г.? Обратимся к мемуарам очевидцев.

«В этот период времени из Могилева от Генерала Алексеева был получен проект Манифеста, на случай, если бы Государь принял решение о своем отречении, в пользу Цесаревича Алексия. Проект этого Манифеста, насколько я знаю, был составлен Директором Дипломатической Канцелярии при Верховном Главнокомандующем Н. А. Базили, по общим указаниям Генерала Алексеева».

Ю. Н. Данилов.

Мои воспоминания об Императоре Николае II-ом и Вел. Князе Михаиле Александровиче.

«Составлялся в Ставке манифест, который должен был быть опубликован.