-Метки

-Рубрики

- Армия (215)

- Авиация (39)

- БРАУЗЕРЫ (480)

- Google Chrome (113)

- Brave Browser (3)

- UC Browser (2)

- Comodo Dragon (2)

- NAVER Whale Browser (1)

- SlimBrowser (1)

- Aurora (1)

- Lemon Browser (1)

- Coc Coc (1)

- Maxthon (1)

- Vivaldi (1)

- Internet Explorer, Microsoft Edge (26)

- Mozilla Firefox (63)

- Opera (46)

- Safari (9)

- SeaMonkey (7)

- Slimjet (3)

- TOR (1)

- Yandex (38)

- Амиго (4)

- Гогуль (1)

- Спутник (2)

- ВИДИО (2917)

- Youtube (2451)

- Программы для создания видио (78)

- Видео 360 градусов (1)

- Как скачать видио (54)

- ФЛЭШКИ (27)

- РАМОЧКИ (633)

- Летние (162)

- Осенние (73)

- Зимние (63)

- Весенние (42)

- Музыкальные (24)

- Для поздравлений (21)

- Для видио (14)

- Кулинарные (3)

- Для текста (237)

- ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ (1010)

- ДЕТИ (63)

- ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО (54)

- ЖЗЛ (60)

- ЖКХ (44)

- ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО (88)

- ЗДОРОВЬЕ (572)

- Гигиена, зарядка (28)

- Лекарства (19)

- Народные средства (166)

- ИГРЫ (60)

- ИЛЛЮЗИИ (18)

- ИСКУССТВО (754)

- ЖИВОПИСЬ (145)

- ПИСАТЕЛИ (4)

- ПОЭЗИЯ (103)

- ФОКУСЫ (6)

- ИСТОРИЯ (305)

- КОСМОС, НЛО (66)

- КУЛИНАРИЯ (405)

- Блюда из грибов (16)

- ВЫПЕЧКА (43)

- ЗАКУСКИ (42)

- КАШИ (5)

- Мясные блюда (58)

- НАПИТКИ (18)

- Пельмени и т.д. (3)

- Рыбные блюда (42)

- САЛАТЫ (28)

- Советы (35)

- Соления, Копчения, Консервация (43)

- Спиртное (13)

- СУП (16)

- ТОРТЫ (26)

- МУЗЫКА (2822)

- Как скачать музыку (27)

- ПЛЕЕРЫ МУЗЫКАЛЬНЫЕ (85)

- ПЛЭЙКАСТЫ (2415)

- МУЛЬТФИЛЬМЫ (22)

- НАУКА (314)

- НЕПОЗНАННОЕ (72)

- ОБРАЗОВАНИЕ (320)

- ДЕТСКИЕ РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ (книги, пособия) (236)

- Общество (869)

- ОТКРЫТКИ, ПОЖЕЛАНИЯ (61)

- ОФОРМЛЕНИЕ ДНЕВНИКОВ, ПОСТОВ, БЛОГОВ (171)

- WordPress (1)

- ЛИРУ (23)

- Оформление текста (2)

- ПЕНСИИ и ЛЬГОТЫ (33)

- ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ, ПРИТЧИ и т.д (256)

- АФОРИЗМЫ, ЦИТАТЫ (66)

- ГОРОСКОПЫ (77)

- ЗАГАДКИ И Т.Д. (92)

- ПРАЗДНИКИ (183)

- 1 АПРЕЛЯ (11)

- 23 ФЕВРАЛЯ (9)

- 8 МАРТА (23)

- 9 МАЯ (40)

- ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ (16)

- НОВЫЙ ГОД (25)

- СВЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ (41)

- ПРИРОДА (926)

- НАСЕКОМЫЕ (83)

- ПТИЦЫ (56)

- ВЕСНА (11)

- Водный мир (95)

- ЗИМА (33)

- ЛЕТО (9)

- ОСЕНЬ (62)

- ФАУНА (263)

- ФЛОРА (83)

- Психология (27)

- РАБОТА С КОМПЬЮТЕРОМ И ИНТЕРНЕТОМ (4304)

- Ватсап, Сипнет и т.д (31)

- Монитор (25)

- Оперативная память (24)

- Windows 11 (20)

- Linux (8)

- Операционные системы, альтернатива Windows (3)

- Российские операционные системы и компьютеры (2)

- CHROME OS (1)

- Анонимная операционная система Tails (1)

- Mac OS X (7)

- Office (158)

- WiFi - беспроводная сеть (157)

- Windows 10 (684)

- Windows 7 (405)

- Windows 8 (176)

- Windows ХР (40)

- АНТИВИРУСЫ, ВИРУСЫ (541)

- АРХИВЫ, АРХИВАЦИЯ (35)

- БИОС (14)

- Видиокарта (17)

- ВИРТУАЛЬНЫЕ МАШИНЫ (8)

- Жёсткий диск (112)

- Клавиатура, мышь (164)

- Материнская плата (11)

- Модем, Флешка (153)

- НОУТБУК, ПЛАНШЕТ, ТЕЛЕВИЗОР (191)

- Облачные хранилища файлов (29)

- Обои для рабочего стола (53)

- Операционная Система Windows (161)

- Платежи (5)

- ПРИНТЕР, СКАНЕР (29)

- ПРОГРАММЫ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА (1343)

- Работа с файлами и папками (172)

- РЕЕСТР (36)

- СКАЙП, ВЕБ-КАМЕРА (86)

- РЕФОРМА (15)

- РУКОДЕЛИЕ (213)

- Советы хозяйке (101)

- СМАРТФОН и ТЕЛЕФОН (240)

- СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ (225)

- Facebook (17)

- Gmail (12)

- Mail.ru (13)

- Twitter (7)

- Yahoo (6)

- В Контакте (28)

- ЛИРУ (17)

- Одноклассники (29)

- Сайты (90)

- Яндекс (11)

- СПОРТ (29)

- СПРАВОЧНИКИ (80)

- СССР (205)

- ТЕХНИКА (88)

- ФОТО (465)

- Как скачать фото (16)

- Фоторамки (5)

- СЛАЙД - ШОУ (30)

- ФОТОАППАРАТ (8)

- ФОТОШОП (332)

- ГЕНЕРАТОРЫ (19)

- КОЛЛАЖИ (9)

- Программы фотошопа (105)

- Уроки по фотошопу (31)

- ФИЛЬТРЫ (7)

- ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ (72)

- ЭКОНОМИКА (81)

- Налоги (24)

- ЭЛЕКТРОННЫЕ И АУДИКНИГИ (37)

- Создание электронных книг (2)

- ЮМОР (3214)

- МОТИВАТОРЫ и ДЕМОТИВАТОРЫ (1231)

- КОТОМАТРИЦА (1832)

-Музыка

- Perry Como "Impossible"

- Слушали: 5137 Комментарии: 1

- Любимая мелодия

- Слушали: 6047 Комментарии: 1

- Осенняя грусть

- Слушали: 31503 Комментарии: 1

- Алексей Чумаков - Я от тебя схожу с ума

- Слушали: 35968 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

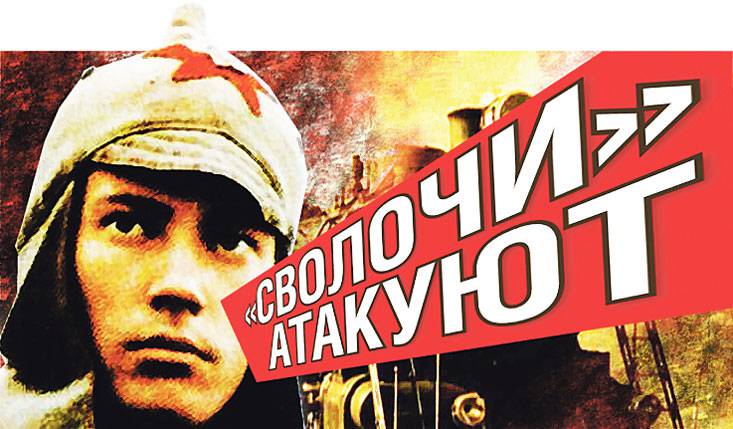

«Сволочи» атакуют |

В Великую Отечественную концертные бригады колесили по фронтам, неся в солдатские массы высокое, светлое, укрепляя веру в победу, крепя стойкость в борьбе с врагом. Сегодня нет войны, но она развязана масскультом против собственного народа, поскольку направлена на разрушение семьи и личности, взращивает инстинкты, вызывающие этическую, эстетическую и интеллектуальную деградацию. К чему это может привести?

Анализ советских школьных программ по литературе показывает: все наше гуманитарное образование было ориентировано на патриотическое воспитание молодежи, подготовку к защите социалистического Отечества (произведения Д. Фурманова, А. Фадеева, Н. Островского, А. Гайдара). А борцы за его свободу и независимость – Данко, Левинсон, Метелица, Чапаев, Павка Корчагин – ярко и с большой убедительностью учили любить Родину, ее героический народ, культивировали боевые, революционные, трудовые традиции.

Уроки испражнения

Насколько это хорошо или плохо – тема отдельного разговора. Но сегодня налицо обратный крен. Проведенный анализ действующих методических материалов по литературе показал, что из программы изъяты многие произведения именно патриотической направленности. Например, в учебнике «Современная русская литература» (1990-е – начало XXI века) по тематике Великой Отечественной войны рекомендованы издевательская эпитафия И. Бродского «На смерть Жукова» и книга Г. Вадимова «Генерал и его армия», в которой восхваляются Гудериан и предатель Власов. В Энциклопедии для детей, выпущенной издательством «Аванта плюс», как выдающиеся полководцы названы два – Жуков и Власов. При этом дано несколько фотографий второго.

Не входят в программу «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого и «Молодая гвардия» А. Фадеева. Мало кто из школьников знает «Судьбу человека» М. Шолохова, «Русский характер» А. Толстого. Произведения, освещающие тему Великой Отечественной, проходят в основном обзорно. В рекомендуемые попали произведения К. Симонова, А. Твардовского, Ю. Бондарева, В. Быкова, В. Кондратьева, В. Некрасова и др. Но даже в этом куцем списке нет В. Каверина, В. Кожевникова, А. Чаковского. Обзорное изучение в отличие от текстуального не предполагает углубления в содержание. Хотя пункт «Требований к уровню подготовки выпускников» гласит: «Изучение литературы в школе призвано обеспечить воспитание высоких нравственных качеств личности, патриотических чувств, гражданской позиции». Вместо этого российским учащимся рекомендуют читать такие книги, как «Лолита» В. Набокова, «Голубое сало» В. Сорокина, «Энциклопедия русской души» В. Ерофеева, «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» В. Войновича.

Миллионными тиражами публикуются сочинения и воспоминания изменников Родины В. Резуна, О. Гордиевского, В. Шевченко и др. Рекламируется деятельность бандитов и террористов. Например, в книге «Энциклопедия военного искусства», в которой почти ни слова не сказано о предмете, описывается, как «полковник вооруженных сил Республики Ичкерия (Басаев), укрепившись по всем правилам военного искусства в здании больницы (г. Буденновск), провел на территории противника диверсионную акцию, адекватную тому, что творили федеральные войска в Чечне. В результате батальон Басаева с триумфом вернулся в Чечню, а униженный и оскорбленный Кремль был вынужден де-факто признать Дудаева лидером Ичкерии».

Желающих опошлить российское воинство хватает и среди театральных деятелей. Один из примеров – постановка на сцене не какого-нибудь, а Центрального академического театра Российской армии спектакля «Одноклассники» по пьесе Ю. Полякова. Одного из персонажей играет «человек из фонда», как указано в программке, одетый в форму майора. Он доставляет в подарок парализованному ветерану афганской войны протез то ли руки, то ли ноги, изображая при этом полного идиота. Зрители смеются. Способствует ли постановка воспитанию уважения к армии? Ответ очевиден.

На моральное состояние войск всегда оказывало влияние изобразительное искусство. В его развитие значительный вклад внесли российские военнослужащие. В золотой фонд вошли произведения таких выдающихся мастеров, как П. Клодт, Н. Ярошенко, В. Верещагин, П. Федотов, и многих других. Явлением стала деятельность студии военных художников им. М. Грекова, где работали выдающиеся мастера: подполковник Е. Вучетич, майоры А. Гарпенко, П. Кривоногов, П. Мальцев. Художественными руководителями студии в разные годы были полковники Н. Жуков (народный художник СССР), М. Самсонов (член-корреспондент Академии художеств), Н. Соломин (народный художник России). В настоящее время в живописи засилье постмодернизма, постимпрессионизма, постабстракционизма. Но уже нет ярких мастеров, какими были Кандинский, Малевич, Врубель. Есть рабское племя подражателей, вершиной творчества которых становятся произведения из экскрементов и карикатуры на армию. Эти и подобные произведения широко представлены на всевозможных антивоенных выставках и форумах.

В развитии мировой музыкальной культуры значительные заслуги имеют гусар А. Алябьев, генерал Ц. Кюи, морской офицер Н. Римский-Корсаков, воспитанники школы гвардейских прапорщиков М. Мусоргский и кадетского корпуса А. Скрябин, начальник Военно-оркестровой службы СА и ВМФ генерал-майор С. Чернецкий, основатель и руководитель Ансамбля песни и пляски Советской армии генерал-майор А. Александров. Однако в настоящее время в стране всячески пропагандируется и внедряется западная поп-музыка. Рекламируются группы, в исполнении которых звучат песни с призывами к насилию, сексу, в том числе нетрадиционному, часто в сочетании с ненормативной лексикой. Выдающийся русский композитор Р. Щедрин назвал подобные упражнения грязью в музыкальной атмосфере. Это псевдоискусство обращено «не к чувствам, а к инстинктам людей. Не благосостояние, а сытость, не любовь, а секс, не коллективизм, а эгоцентризм проповедуют все эти «панки» и прочие «ансамбли», «группы» и даже «команды», откровенно бахвалящиеся своим космополитизмом».

Но особенно сильно на мировоззрение современного человека воздействует кино и телевидение. На первом месте (20%) – программы информационно-аналитического характера и новости. На втором (19%) – развлекательные передачи. На третьем (16%) – спортивные трансляции, далее художественные фильмы и музыкальные передачи. 5% опрошенных не смотрят телевизор.

Много имен, связанных с Вооруженными Силами, вошло в историю кино. Это прежде всего есаул войска Донского А. Ханжонков, старший лейтенант, командир воздушно-десантной роты Г. Чухрай, майор Ю. Озеров, старший лейтенант Ф. Хитрук, лейтенант Г. Бакланов, капитан 1-го ранга В. Микоша, майор С. Фрейндлих и многие другие. Однако в настоящее время идет сплошной поток низкопробных сериалов и недобросовестной рекламы. Причем без ограничений. Положение усугубляется негативным воздействием на молодежь таких кинофильмов, как «Штрафбат», «Враг у ворот», «Сволочи», где извращаются важнейшие события Великой Отечественной. В телепередаче «Суд истории» наша страна объявлялась виновником развязывания Второй мировой войны, освободительная миссия советских Вооруженных Сил изображалась как оккупационная, огульно охаивался офицерский корпус. Рен-ТВ длительное время крутил сериал «Солдаты», где воспевается казарменное хулиганство, офицеры и прапорщики выставлены дебилами.

Без царя в голове

К сожалению, правительство мало озабочено сложившейся в киноиндустрии и на телевидении ситуацией. Это проявляется в ненадлежащем контроле деятельности каналов, получающих, между прочим, бюджетные средства, попустительстве при выдаче лицензий на вещание, отсутствии цензуры за тем, что демонстрируется на экранах кинотеатров и телевизоров. Хотя она есть даже в США. Все это приводит к духовно-нравственному обнищанию и растлению российских граждан.

В основе воспитания молодого поколения в России всегда лежала идеология выполнения воинского долга перед Отечеством. Патриотизм, неразрывно связанный в России с преданностью престолу и вере предков, был краеугольным камнем. Триединая формула «За Веру, Царя и Отечество» определяла все воспитание будущих ратников. Их поведение и отношение к действительности обусловливались тем, что всякое явление или идея рассматривались сквозь призму национальных интересов и задач.

Армия сильна прежде всего традициями. Одна из них – религиозная культура. Таким образом, военная организация получает огромную поддержку – за полководцем стоит авторитет Бога, мужество воинов укрепляется учением о загробном мире и воздаянии павшим в бою. Еще в приказе 1653 года отмечалось: «…Больше сея любви несть, да кто душу свою положит за други своя, и аще кто, воинствуя... за православную веру... небесного царства и вечной благодати сподобится».

Поучительна для сегодняшней России политика, проводимая в XIII веке Александром Невским. Русский князь пошел на соглашение с татаро-монгольской Ордой и направил основные усилия на борьбу с крестоносцами, угрожавшим Руси с Запада. Александр Невский видел, что Орда требует в основном уплату налога (ясака) и не трогает Православную церковь, не навязывает свои язык и культуру. А Тевтонский орден подавлял прежде всего веру и национальную самобытность покоренных народов.

«За все время своего существования России приходилось отбиваться от двух врагов, – утверждает русский военный историк А. А. Керсновский. – Первый враг – враг восточный – приходил к нам из глубины азиатских степей, сперва в облике обров и половцев, затем монголов и татар и, наконец, турок. Эти последние, покорив пол-Европы, превратили Царьград в Стамбул – тем самым став поперек нашего исторического пути.

Второй враг – западный. Упорный и беспощадный, хитрый и бездушный, коварный и бесчестный. На протяжении семисот лет – от Ледового побоища до Брест-Литовска – враг традиционный, но не раз по капризу истории надевавший личину «традиционной дружбы» – всякий раз все к большей своей выгоде и все к большей беде России.

Борьба с восточным врагом обратилась для России сперва в защиту христианской веры, а в последующие века – в освобождение угнетенных единоверцев и единоплеменников. И тот же освободительный характер приняла и самая большая из ее войн с врагом западным.

Все это сообщает войнам, в которых участвовала Россия, характер, совершенно отличный от тех, что вели другие народы, придает им отпечаток той высшей гуманности, за которую на этом свете не существует человеческой награды. Россия выполняла свою задачу – задачу «Божьей рати лучшего воина» – многовековой непрерывный поход за свое освобождение.

Француз умирал за славу, белое знамя, императора и просто за прекрасную Францию. Англичанин погибал на краю света «за все большую Британию» и лил во славу старой Англии свою кровь во все моря земного шара… Русский офицер и русский солдат полагали свою душу «за други своя». Со смертью каждого из них словно одной звездочкой становилось больше на небе. И если бы удалось собрать в один сосуд всю кровь, пролитую ими на протяжении веков на полях Германии и Франции, Галиции и Польши, в горах Болгарии и Армении, то единственной надписью на этой чаше могло бы быть: «Не нам, не нам, а Имени Твоему».

Христианская Россия причислила к лику святых Александра Невского, его сына Даниила Московского, Дмитрия Донского. К святому российскому воинству принадлежат князья Щеня и Михаил Воротынский. К лику святых причислен адмирал Федор Федорович Ушаков, не проигравший ни одного морского сражения и всегда шедший на бой с православными иконами. Светлейшими князьями являются Суворов, Кутузов, другие патриоты земли Русской. Во главе русских войск всегда шли священники с хоругвями. Патриарх всея Руси Алексий I удостоен четырех орденов Красного Знамени за свой вклад в победу над фашистской Германией.

А ныне в стране торжествует безбожие. Извращения в виде лесбиянства, педерастии, мазохизма становятся признаком «элитарности». Произошел резкий рост сатанинских, оккультных движений, сект. И все – в угоду толерантности, а по существу вследствие духовно-нравственного упадка, попрания всех норм морали и этики.

Болонка на месте образования

Этот упадок проявляется и в армии – в поведении, нарушениях формы одежды, взаимоотношениях начальников и подчиненных. К сожалению, дурной пример показал бывший руководящий состав Министерства обороны во главе с Сердюковым, который, не имея представления об армейской службе, поднаторел в ненормативной лексике при общении с офицерами. Известен случай, когда в сентябре 2010 года он во время посещения Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища покрыл нецензурной бранью начальника училища – Героя России гвардии полковника А. Красова в присутствии его подчиненных.

Правда, и они, сами боевые офицеры, отчасти виноваты в том, что позволили так поступать с собой. А ведь в Русской императорской армии такого не прощали, поскольку честь и достоинство были превыше всего. Князь Кропоткин описывает в «Записках революционера» случай, как некий офицер был оскорблен Александром III, бывшим тогда наследником престола. Находясь в неравном положении, не вправе вызвать на дуэль самого цесаревича, офицер послал записку с требованием письменного извинения, в противном случае угрожая самоубийством. Будь наследник более чутким, он бы дал удовлетворение человеку, не имевшему возможности вызвать его. Но не сделал этого. По истечении 24 часов оскорбленный исполнил свое обещание. Разгневанный Александр II резко отчитал сына и приказал ему сопровождать гроб офицера на похоронах.

Можно вспомнить пример с погоном на груди. Сейчас это кажется нонсенсом, а ведь подавалось в свое время как важное новшество. Хотя военная форма одежды – атрибут практической ценности, а не показ возможностей дома мод. Вспомним Великую Отечественную, когда наше обмундирование оказалось добротнее и прочнее фашистской «красивой» формы. У советских солдат не было особой предрасположенности к холодам – ни морозостойкости, ни подкожного жира. Просто в отличие от немецких вояк наши бойцы были теплее одеты. И если гитлеровское командование не смогло обмундировать армию должным образом, это говорит о «компетентности» самих германских стратегов. То же можно сказать о прежнем руководстве Минобороны с его приверженностью к модным формам, результатом чего стали массовые простудные заболевания и вывод из строя целых подразделений и частей.

Важнейшая роль в формировании армейской культуры принадлежит образованию. Как система оно, к сожалению, было развалено опять-таки прежним руководством Минобороны. В частности, ликвидировано несколько основных военных академий и вузов, в семь раз уменьшено число преподавателей. Офицерский состав стали обучать по трехуровневой Болонской системе (бакалавриат, специалитет и магистратура), что повлекло резкое снижение качества подготовки. Сергей Шойгу это отменил. Кстати, тогдашняя глава Департамента образования Минобороны (сейчас упразднен) Екатерина Приезжева заслушивалась на заседании Общественной палаты и, по свидетельству специалистов, не могла внятно обосновать суть и цели реформы военного образования.

Величайший урок истории состоит в том, что военное искусство национально. «Следует помнить, что военное искусство не может и не должно у всех народов выливаться в одни и те же формы, быть всегда и везде одинаковым, вне зависимости от духа и особенностей народа. Спасение наше и возрождение может заключаться только в отрешении от иноземных устоев и возвращении к заветам славных вождей Российской армии», – призывал в начале ХХ века военный историк Н. Морозов.

«…Механическое заимствование у других народов сулит нам добра меньше, чем когда-нибудь; и только те из нас, которые потеряли живое чувство России или, может быть, никогда не имели его, которые не видят, а может быть, никогда не видели ее своеобразную проблематику (духовную и религиозную, психологическую и национальную, политическую и хозяйственную), могут думать, что Россия спасется какой-нибудь слепою формою западничества», – предупреждал философ И. Ильин.

К сожалению, в современной России государственные деятели не вняли предупреждениям многих отечественных мыслителей, когда с 1992 года армию стали формировать по американскому образу и подобию. Все это закончилось массовым увольнением из рядов Вооруженных Сил многих способных офицеров и прапорщиков и довольно чувствительным поражением в первой чеченской войне.

Нам нужен иной подход к изучению зарубежных армий. Со многими надо сотрудничать. Но это означает взаимное обогащение, а не подгонку под натовские или иные стандарты. Тем не менее не прекращаются попытки «втиснуть» наши боевые традиции, русское военное искусство в прокрустово ложе иностранного, прежде всего натовского опыта. В отечественной печати вовсю превозносятся сомнительные достоинства то американской, то британской, то израильской армий, и незаслуженно принижается своя. В одной из профильных газет в рассказе о вооруженных силах Голландии предлагается перенимать такие, с позволения сказать, новшества, как не отдавать друг другу честь, не вставать, когда мимо проходит старший по званию, и некоторые другие нелепости.

«Нашим журналистам невдомек, – напоминает президент Академии военных наук РФ генерал армии Махмут Гареев, – что мы все это уже пережили. Еще в уставах 30-х годов указывалось, что красноармеец приветствует командира только в том случае, если он его уважает. Но жизнь уже в финскую войну жестоко наказала нас за все эти вольности, и вовремя одумались. Дело в том, что все эти армии, которые сейчас расхваливают, никаких испытаний еще не прошли, ни в одной серьезной войне не участвовали. Та же голландская армия при первом столкновении с германской летом 1940 года… быстренько разбежалась».

Сейчас Российской армии необходима государственная защита, прежде всего в моральном плане, от измышлений, инсинуаций, клеветы и откровенной лжи со стороны недобросовестной и продажной части политических и общественных деятелей, аналитиков, журналистского и телевизионного корпуса страны. Необходимо создание атмосферы нравственности, без которой невозможно воспитание конструктивного оборонного сознания людей, заслонов и преград разрушительной деятельности недругов России и их агентов влияния.

Первоисточник //vpk-news.ru/articles/31764

Метки: «Сволочи» атакуют |

Фотограф Атилла Альпер - Жизнь обитателей морских глубин |

Метки: Фотограф Атилла Альпер - Жизнь обитателей морских глубин |

ЕЛЕНА ФРОЛОВА |

|

|

Метки: ЕЛЕНА ФРОЛОВА |

Сергей Ноябрьский |

|

Метки: Сергей Ноябрьский |

Ольга Зарубина |

|

|

Метки: Ольга Зарубина |

Процитировано 1 раз

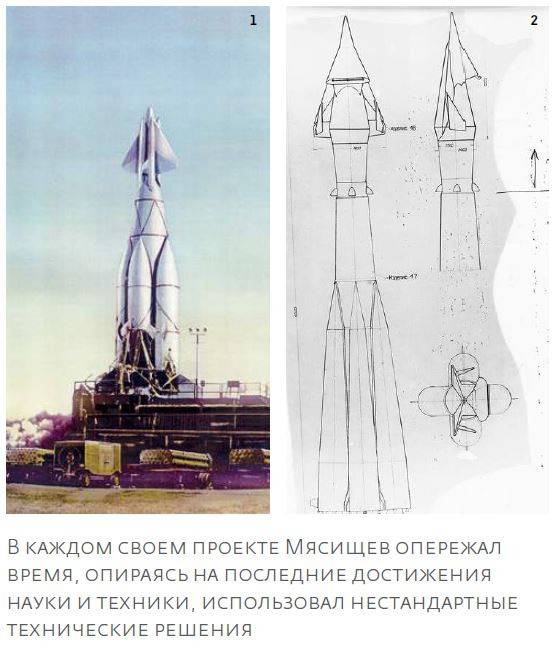

Сателлоиды Мясищева: необычные авиационно-космические проекты, актуальные до сих пор |

На фото: Воздушно-космический самолет, разработанный в рамках проекта М-19.

Практически все отечественные авиационные конструкторские бюро пробовали себя и в ракетно-космической области. Достаточно вспомнить разработанную в середине 1960-х годов в ОКБ‑155 Артема Микояна авиационно-космическую систему «Спираль» или участие в середине 2000-х годов «ОКБ Сухого» в проекте создания крылатой версии многоцелевого пилотируемого многоразового космического корабля «Клипер». Однако первые проекты аппаратов, использующих авиационные принципы для решения космических задач, появились еще во второй половине 1950-х годов. Одним из первых такие разработки начало ОКБ‑23 под руководством Владимира Мясищева.

В марте 1953 года Сергей Королев начал работы над своей знаменитой межконтинентальной ракетой Р‑7, обеспечившей уже в октябре 1957 года запуск Первого искусственного спутника Земли. Год спустя, в мае 1954 года, вышло Постановление Совмина СССР о разработке крылатых ракет межконтинентальной дальности (КРМД) для поражения целей на территории США. Постановление предусматривало предъявление комплексов к совместным испытаниям в первом квартале 1957 года.

Первый «Буран»

К работам по этой тематике были привлечены в результате два авиационных ОКБ:

• ОКБ‑301 Семена Лавочкина для разработки КРМД «Буря» («изделие 350», В‑350, Ла‑350) с ядерной боевой частью массой 2,1 тонны (позже масса была увеличена до 2,35 тонны)

• и ОКБ‑23 Владимира Мясищева для разработки КРМД «Буран («изделие 40»), рассчитанной на термоядерную боевую часть с изначальной массой 3,4 тонны.

Разработку крылатых ракет средней дальности вели ОКБ‑240 Сергея Ильюши-на (изделия П‑20С и П‑22), ОКБ‑49 Георгия Бериева (П‑100), ОКБ‑156 Андрея Туполева (изделия «121» и «123»). Поручение разработки крылатых ракет авиационным предприятиям было логичным: вторые ступени и «Бури» и «Бурана» представляли собой беспилотный крылатый летательный аппарат со сверхзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем (СПВРД). Использование авиационных принципов не ограничивалось только применением крыла для обеспечения полета. Это касалось всех бортовых систем.

КРМД «Буран» состояла из крылатой маршевой ступени, получившей обозначение «изделие 41», и четырех стартовых ускорителей («изделие 42») с жидкостными ракетными двигателями (ЖРД). Отделение стартовых ускорителей происходило при числе Маха 3. В 1956 году вышло постановление Совмина об увеличении мощности боевой части «Бурана», что повлекло рост ее массы до 5 тонн. В связи с этим был разработан новый эскизный проект «изделие 40А». В 1957 году опытное производство ОКБ‑23 построило первую крылатую ракету, рассчитанную под новую боевую часть, начались ее стендовые испытания. Однако в том же году ракета Королева Р‑7 достигла межконтинентальной дальности. Крылатые ракеты только разрабатывались и испытывались. Кроме того, они имели большее подлетное время до цели, были уязвимее баллистических ракет из-за меньшей высоты полета. Поэтому до летных испытаний «изделия 40А» дело не дошло.

Постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР от 5 февраля 1960 года разработка КРМД «Буран» была прекращена.

Из космоса на крыльях

Советским авиационным конструкторам, которые во второй половине 1950-х годов под давлением политического руководства страны были вынуждены постепенно отходить от основной самолетостроительной тематики в пользу ракетно-космической, вполне логичной и правильной представлялась тогда идея воздушно-космического аппарата. Бурный рост скоростей и высот послевоенной авиации, казалось, предрекал неминуемый переход от сверхзвуковых к гиперзвуковым скоростям и космическим полетам.

«К моменту запуска первого спутника реактивная авиация уже фактически подошла к границе космоса, точнее сказать, к верхней границе атмосферы, но только снизу, — рассказывает Вадим Лукашевич, кандидат технических наук, историк авиационно-космических систем, автор сайта “Буран.Ру”. — Спутник открывал авиаторам новые перспективы, ускорив уже десятилетиями существовавшее стремление к новым рубежам. Еще одним побудительным мотивом для рывка авиаторов в космос было желание уберечься от гонений на авиацию, которые предприняло политическое руководство страны в лице Никиты Хрущева в конце 1950-х годов. Большинство авиационных ОКБ были либо насильственно переведены на ракетную тематику, либо вынуждены “добровольно” заняться ею ради выживания».

Мясищев был одним из первых главных конструкторов, кто инициативно приступил к космическим разработкам. Практически параллельно с работами над «изделием 40», в 1956 году его ОКБ‑23 занялось проработкой гиперзвукового орбитального ракетоплана с планирующим спуском и самолетной посадкой. Владимир Михайлович называл такой аппарат «сателлоид».

До 1957 года в ОКБ‑23 совместно с НИИ‑1 и НИИ‑4 были проведены исследования и проектно-конструкторские изыскания по изучению эффективности различных типов ЛА дальнего действия. Вывод, сделанный в этих работах, определил основное направление исследований: «Наиболее перспективными и практически осуществимыми в ближайшее время будут инерционно-аэродинамические (крылато-баллистические) ракеты с околокруговыми и круговыми скоростями полета, именуемыми изделиями “сателлоидного типа”. Среди подобных аппаратов наибольший интерес представляют ракеты, последней ступенью которых может быть малогабаритный инерционно-круговой самолет многоразового действия — сателлоид (или межконтинентальный ракетоплан)…»

Среди причин целесообразности продолжения работ по пилотируемым «сателлоидам» Мясищев указывал:

«… — летчик является необходимым элементом системы управления, если обстоятельства, которые возникают в полете, не могут быть учтены с помощью вычислительной машины;

– летчик [сам] представляет собой самую легкую и универсальную вычислительную машину, необходимую для управления;

– пилотируемый ЛА может сам перелететь в нужное место, что упрощает проблему перевозок и боевого снабжения;

– ракетоплан обладает очевидным преимуществом в тактическом отношении перед всеми другими ЛА ракетно-авиационного типа, поскольку обеспечивает достижение предельно возможных скоростей, высот и дальностей полета».

Эти недостижимые для других летательных и космических аппаратов летно-технические возможности «крылатого спутника», при многоразовости действия, открывали широкие перспективы использования его в качестве эффективного средства разведки территории противника.

«Ракетоплан также мог использоваться в научных целях для зондирования верхних слоев атмосферы (недоступных ни спутникам, ни самолетам), для связи с обитаемыми спутниками Земли (пилотируемыми станциями) и для транспортировки орбитальных грузов (топлива, аппаратуры, строительных материалов и т. д.)», — писал Мясищев.

Первым опытом работ ОКБ‑23 по космической тематике стал проект гиперзвукового орбитального ракетоплана «изделие 46» с планирующим спуском, горизонтальной посадкой и практически неограниченной круговой (орбитальной) дальностью полета. В качестве носителя, обеспечивающего выведение ракетоплана, Мясищев предлагал использовать либо модернизированную ракету Р‑7 Королева, либо носитель собственной разработки на основе проработки ракетных ускорителей для «Бурана».

Основные проблемы заключались в освоении гиперзвуковых скоростей полета. Мясищев предлагал поэтапный план работ по освоению гиперзвуковых скоростей полета, согласно которому разработку беспилотного сателлоида-разведчика предполагалось выполнить в 1963 году.

Семейство «48»-х

На фото: 1. Проект ракетоплана «изделие 46» с планирующим спуском.

2. Схема установки пилотируемого многоразового воздушно-космического самолета «изделие 48-IV» на ракете-носителе «изделие 47» (собственная разработка ОКБ-23).

Первый этап разработки предполагал создание экспериментального аппарата с экипажем из одного человека для отработки планирующего спуска, включая посадку, бортового оборудования и исследования жизнедеятельности человека в условиях космического полета. Были рассмотрены четыре варианта аппарата:

• «48-I» крылатая схема с малыми углами атаки при входе и торможением гиперзвуковыми щитками;

• «48-II» крылатая схема с большими углами атаки на входе и планирующей посадкой;

• «48-III» бескрылая схема «обратный конус» с роторным спуском;

• «48-IV» конус с гиперзвуковыми крыльями и тормозными щитками (вариант с парашютной посадкой).

По рассказам доктора технических наук Евгения Кулаги (ветеран ОКБ‑23, впоследствии — главный конструктор темы Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) им. М. В. Хруничева), «пилотируемый многоразовый воздушно-космический самолет (ВКС) [“изделие 48-IV”. — Ред.] представлял собой небольшой самолет стреловидной формы с плоским днищем». В плане аппарат имел форму почти правильного равностороннего треугольника. По сути, это было летающее крыло малого удлинения.

По воспоминаниям Кулаги, ракетоплан «48» создавался в сотрудничестве с ОКБ‑1 (С. П. Королев) и НИИ‑1 (М. В. Келдыш). Королев очень уважительно относился к Мясищеву. Они познакомились еще в 1939 году в «Туполевской шарашке» — ЦКБ‑29 НКВД, куда оба попали как «враги народа». С тех пор Мясищев и Королев сохраняли личные контакты.

Работы по теме «48» дошли до тепловых испытаний образцов конструкции с теплозащитой в струе реактивного двигателя. Однако кампания против военного самолетостроения сделала свое дело: в октябре 1960 года ОКБ‑23 было передано в качестве филиала № 1 в ОКБ‑52, руководимое Владимиром Челомеем, занимавшееся ракетной тематикой. Мясищев был назначен на должность начальника ЦАГИ.

В космос из «Холода»

В 1967 году Владимир Мясищев стал генеральным конструктором Экспериментального машиностроительного завода (ЭМЗ). Он был образован в 1966 году на базе филиала Машиностроительного завода им. М. В. Хруничева в городе Жуковский и Конструкторского бюро № 90. Мясищеву пришлось заново собирать конструкторский коллектив, создавать новые лаборатории, стенды для испытаний.

Занимаясь на ЭМЗ авиационной тематикой, Мясищев продолжал работать и «на космос». В рамках темы «Холод‑2», предназначенной для исследований особенностей применения жидкого водорода в авиации, в КБ ЭМЗ был разработан проект воздушно-космического самолета М‑19.

Мясищев превратил работы над проектом в крупномасштабное исследование проблем развития гиперзвуковой авиации с попутным решением задач освоения космоса. В рамках проекта М‑19 работа велась по четырем направлениям:

• 19–1 — создание летающей лаборатории с силовой установкой на жидком водороде с целью отработки вопросов применения криогенного топлива;

• 19–2 — проектно-конструкторские работы по определению облика гиперзвукового самолета;

• 19–3 — проектно-конструкторские работы по определению возможного облика воздушно космических самолетов различного типа на химическом топливе;

• 19–4 — проектно-конструкторские работы по определению облика одноступенчатого воздушно-космического самолета с использованием ядерной энергии.

Про тему М‑19 Мясищев однажды заметил: «Эта работа, видимо, станет для меня лебединой песней. Окончания ее я, конечно, не застану. Но ведь очень важно пойти в правильном направлении…»

Второй «Буран»

В феврале 1976 году вышло Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР «О создании Многоразовой космической системы». За ее основу был взят не проект М‑19, а система «Энергия»-«Буран», разработанная в НПО «Энергия» и во многом копировавшая американскую систему Space Shuttle. Для создания планера орбитального корабля «Буран» министр авиационной промышленности Петр Дементьев вынужден был создать НПО «Молния». В него вошли ЭМЗ, КБ «Молния» и КБ «Буревестник». Так фирма Мясищева была вовлечена в создание второго «Бурана».

Коллектив ЭМЗ разработал и изготовил гермокабину для экипажа «Бурана». На основе бомбардировщика 3М на заводе был создан самолет-транспортировщик 3М-Т (открытое название — ВМ-Т «Атлант»). Для полетов было переоборудовано два бомбардировщика. Они выполнили более 150 полетов на космодром Байконур и в Куйбышев, перевезли все крупногабаритные элементы космической системы «Энергия-Буран», в том числе баки ракет-носителей и несколько орбитальных кораблей.

Талант Владимира Михайловича заключался в том, что в каждом своем проекте он опережал время, опираясь на последние достижения науки и техники, использовал нестандартные технические решения, перенося в космическую сферу принципы создания авиационной техники. Сегодня коллективы ЭМЗ им. В. М. Мясищева и ГКНПЦ им. М. В. Хруничева, выросшего из ОКБ‑23, продолжают работу над проектами перспективных авиационно-космических аппаратов различного назначения.

«Мясищев не делал тайны из накопленного опыта, который был широко использован и в других самолетостроительных фирмах, в том числе и без ссылок на авторство, — рассказывал ветеран ОКБ‑23, начальник проектного отдела КБ “Салют” Геннадий Дермичев. — Поражает широта его творческого диапазона. По инициативе и под руководством Владимира Михайловича велись разработки проектов самолетов с ядерными двигателями; возвращаемого космического аппарата типа “фара” с вертолетным винтом с реактивным приводом, обеспечивающим маневры и точное приземление; ракеты-носителя и многое другое. Его конструкторская школа живет, развиваясь и обогащаясь и в Филях, и в ОКБ его имени в Жуковском».

Серия сообщений "Авиация":

Часть 1 - Топ-5 самолётов конструкторского бюро Туполева

Часть 2 - Двойной инцидент в июле 1953-го

...

Часть 23 - Повелители неба: как Русские лётчики за 6 приёмов переиграют любого противника

Часть 24 - Советская авиация, понесла наименьшие потери, во Второй Мировой войне, из всех воюющих держав

Часть 25 - Сателлоиды Мясищева: необычные авиационно-космические проекты, актуальные до сих пор

Часть 26 - Авиамузей в Монино. Прощание

Часть 27 - Авиамузей Монино. Самолёты ОКБ А. Н. Туполева. Часть 2

...

Часть 37 - «Грачи» не прилетели: почему новые Су-25Т так и не смогли заменить в России устаревшие Су-25

Часть 38 - Необычный истребитель «Беркут»: как его создавали и почему он исчез

Часть 39 - Чем закончилась первая встреча советских МиГ-21 и американских F-4 «Фантом» во Вьетнаме

Метки: Сателлоиды Мясищева: необычные авиационно-космические проекты актуальные до сих пор |

Двенадцать олимпийских легенд |

В летописи Олимпийских игр нет более ярких страниц, чем те, что связаны с победами наших фронтовиков. Сегодня Россию пытаются вытолкнуть из олимпийской семьи. Но мы надеемся, что в истории останутся не скандалы, а победы. Израненные герои Великой Отечественной, как никто другой, показали, что такое несгибаемая воля, терпение, стойкость. В Древней Греции олимпийским чемпионам ставили прижизненные монументы, по их свершениям современники учились верить в человека… Наши ветераны, превозмогая себя, возродили эту веру в ХХ веке. В истории они остались непобедимыми, непревзойдёнными. Всех не объять в краткой статье, но двенадцать ярких судеб мы не могли не припомнить. Всё-таки не зря нас когда-то называли народом-победителем…

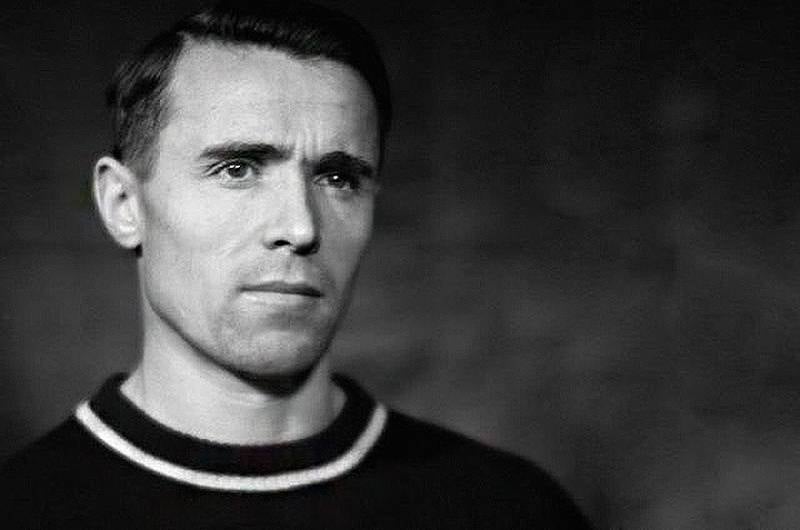

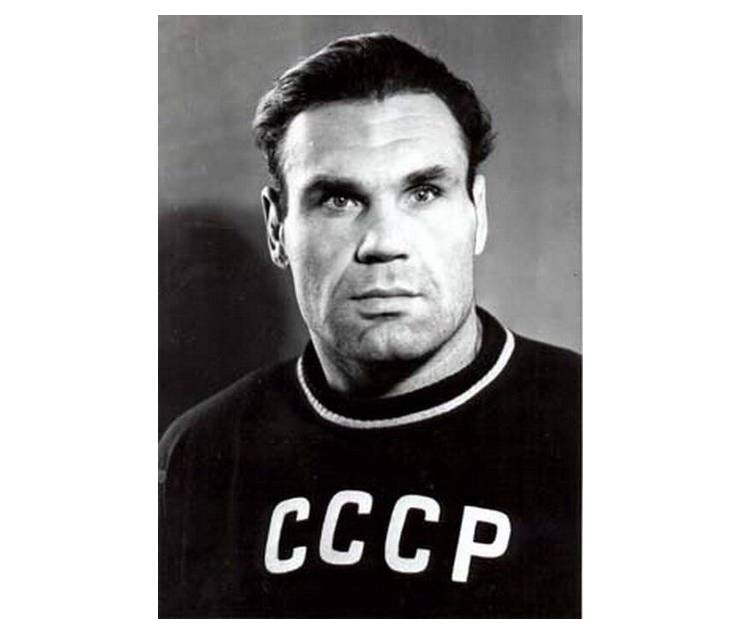

1. ВИКТОР ЧУКАРИН (1921–1984)

Он дважды завоевал титул абсолютного олимпийского чемпиона по гимнастике — в 1952-м в Хельсинки и через четыре года в Мельбурне. Превзойти этот результат не сумел никто, только японцу Савао Като удалось повторить результат Чукарина в 1972-м и 1976-м. Но Като так и не довелось стать абсолютным чемпионом мира, а Чукарин в 1954-м в честной борьбе завоевал и этот титул. К тому же первую свою олимпийскую медаль он выиграл в 31 год — для гимнастики это пенсионный возраст. А в Мельбурне Чукарин выиграл три золотые медали в тридцать пять лет! И мало кто знал, что элегантный король помоста в 1941-м добровольцем ушёл на фронт. После ранения оказался в плену. Прошёл через несколько концлагерей, был приговорён к смерти… Когда Виктор вернулся домой, мать не узнала его, так он был истощён. Но он, как одержимый, возобновил тренировки и уже в 1946-м принял участие в чемпионате СССР, а ещё через два года стал абсолютным чемпионом страны по гимнастике. Удивительная судьба.

2. АЛЕКСЕЙ КАТУЛИН (1906–1982)

Он единственный в нашем списке не выигрывал олимпийское «золото» как спортсмен. Во времена, когда борец Алексей Катулин царил на ковре, Советский Союз не принимал участия в олимпиадах. Но именно Катулин как тренер и председатель федерации организовал триумфальный дебют советских борцов на Олимпиаде-1952, победителями которой стали Борис Гуревич, Яков Пункин, Шазам Сафин и Йоханнес Коткас.

Его юность пришлась на 1920-е годы. Алексей работал на обувной фабрике, летом почти каждый день играл в футбол, зимой катался на коньках. Однако настоящая спортивная слава настигла его, когда Катулин попробовал силы на борцовском ковре. В начале 1930-х он стал сильнейшим борцом страны, а затем проявил себя и как тренер. Вскоре после начала войны Катулин возглавил партизанский отряд в оккупированной Смоленской области. Действовал храбро и расчётливо, пускал под откос немецкие эшелоны, взрывал коммуникации… В одной из перестрелок его после тяжёлой контузии взяли в плен. Ему — коммунисту, офицеру — чудом (и не без военной хитрости) удалось избежать казни. С пятой попытки Катулин смог бежать к своим… Он стал незаменимым интеллектуалом спорта: председатель советской Федерации борьбы и первый отечественный вице-президент Международной федерации борьбы (FILA). Седина, очки, элегантный костюм… Он редко вспоминал о военном прошлом.

3. ИВАН УДОДОВ (1924–1981)

Первым советским олимпийским чемпионом стал именно он — самый лёгкий в тяжёлой атлетике, штангист, ростовчанин Иван Удодов. До него счёт олимпийским победам открыла дама — метательница диска Нина Пономарёва-Ромашкова. Главным соперником ростовского штангиста на Олимпиаде считался иранский уникум Махмуд Намдью, рекордсмен мира, многократный олимпийский чемпион… Но Удодов неожиданно победил с олимпийским рекордом. Иранец отстал на 7,5 кг… Свой класс Удодов позже подтвердил и на чемпионатах мира.

В тяжёлую атлетику, как ни странно, его привели врачи. Посоветовали заниматься спортом. Когда началась война, семнадцатилетний Удодов не успел встать в строй. Осенью, когда гитлеровцы в первый раз захватили Ростов-на-Дону, прямо из детского дома юношу угнали на принудительные работы в Германию. Ему пришлось работать на авиационном заводе. Удодов решился на побег, однако был схвачен… Его, как и других беглецов, отправили в концлагерь. Два года, до самого конца войны, будущий чемпион провёл в Бухенвальде. В апреле 1945-го американские солдаты на руках несли в госпиталь больного парня. Он весил 29 кг. Пришлось заново научиться ходить… силы возвращались постепенно. В Ростове врач посоветовал ему спорт, поднятие тяжестей. Иван учился на шофёра, а вечерами приходил в спортзал… Талант проявился быстро: в 1949-м Удодов занял высокое пятое место на чемпионате страны в самой лёгкой категории, а в 1951-м стал чемпионом СССР.

4. ЯКОВ ПУНКИН (1921–1994)

Молодой атлет, борец классического (греко-римского) стиля Яков Пункин с апреля 1941 года находился в рядах Красной армии. Просто пришёл срок служить. Пункин оказался на передовой уже в июне. И в одном из первых боёв летом 1941-го он, контуженный, попал в плен. До лета 1942 года находился в лагере для военнопленных Фуллен на северо-западе Германии, с лета 1942 года переведён в Оснабрюк, откуда был направлен в крестьянские хозяйства для выполнения сельскохозяйственных работ. В неволе он, еврей, выдавал себя за осетина. В 1945-м его освободили из лагеря Меннен. Пункин продолжил службу в Красной армии и вскоре стал чемпионом Вооружённых сил в полулёгкой весовой категории. Тогда он выработал свой коронный приём — бросок прогибом, с резким изменением траектории. В финале Олимпийских игр 1952 года этот бросок помог ему тушировать двух сильнейших соперников — венгра

и египтянина. Пункина называли «молнией на ковре». Олимпиада в Хельсинки была звёздным часом фронтовика.

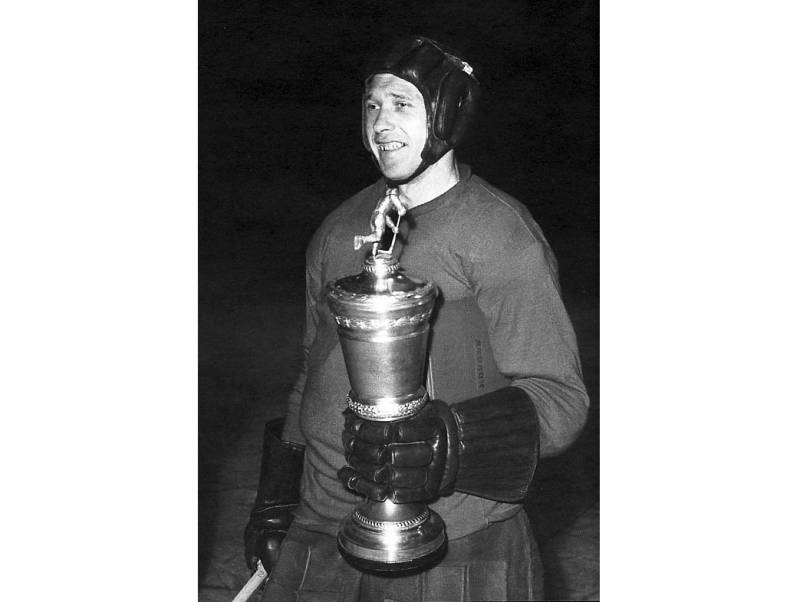

5. НИКОЛАЙ СОЛОГУБОВ (1924–1988)

В 1950-е годы он являлся лучшим защитником мирового хоккея. Наши спортсмены впервые приняли участие в зимней Олимпиаде в 1956 году в альпийском итальянском городке Кортина д`Ампеццо. Николай Сологубов стал тогда первым «зимним» знаменосцем сборной СССР. Лишь одного хоккеиста в истории дважды признали лучшим игроком Олимпиады. Это он — советский защитник, фронтовик, армеец Николай Сологубов — в 1956-м и в 1960 годах. Кстати, уже в 1956-м ему исполнилось 32 года. До сих пор никому — ни одному голкиперу, защитнику или форварду — не удалось повторить его достижений. Соперники не знали, что с фронта Сологубов вернулся с перебитыми берцовыми костями. Воевал отчаянно и умело, дважды возвращался в строй после тяжёлых ранений…

Он не просто прерывал атаки соперника неожиданными силовыми приёмами и ловкими манёврами, но и атаковал. Когда на Олимпиаде-56 канадский защитник разбил ему лицо, Сологубов отмахнулся от врача: «Лечиться будем после игры!». В 350 играх он забросил 128 шайб — уникальный результат для защитника.

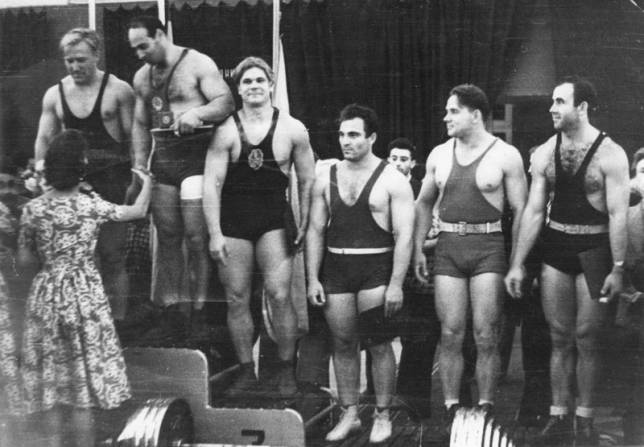

Первое место — Аркадий Воробьёв!

6. АРКАДИЙ ВОРОБЬЁВ (1924–2012)

У него был девиз: «Драться по колено в крови и побеждать, заставляя чужие залы вставать под звуки нашего гимна».

Аркадий Воробьёв — эпоха в истории мирового спорта. Выдающийся тяжелоатлет, настоящий богатырь, спортивный интеллектуал, он дважды выигрывал олимпийское «золото», а на своей первой Олимпиаде в Хельсинки завоевал серебряную медаль. В 1960-м на Олимпиаде в Риме Воробьёв в 36 лет стал двукратным олимпийским чемпионом.

Не раз он бил мировые рекорды. Ему удалось продолжить победные традиции и на посту тренера сборной. Мы помним Воробьёва и как талантливого врача, доктора медицинских наук, исследователя, основателя Малаховского института физкультуры. Он рвался на фронт со школьной скамьи — и в семнадцать лет, с третьей попытки, надел гимнастёрку. Служил в морской пехоте, был водолазом, отличился при форсировании Дуная. Первое его спортивное звание — чемпион Черноморского флота. А путёвку в спортивную жизнь дал фронтовику маршал Георгий Жуков…

7. ЮРИЙ ТЮКАЛОВ (РОД. 1930)

В Новоладожском краеведческом музее я увидел бюст Александра Суворова. «Это дар ленинградского скульптора Юрия Тюкалова!» — рассказывают экскурсоводы. Когда закончилась война, ему шёл пятнадцатый год, но мальчишка уже носил медаль «За оборону Ленинграда». Он провёл в осаждённом городе все дни блокады. Еле живой, помогал тем, кто совсем ослаб, тушил пожары. Готов был стоять за Ленинград до последнего вздоха. А после победы восстанавливал силы не только в госпиталях, но и в физкультурных залах. На Неве с петровских времён знали толк в гребной забаве. Тюкалов в нач. 1950-х стал одним из лучших советских гребцов. На первой нашей Олимпиаде — в Хельсинки в 1952-м — он выиграл престижную «одиночку», а через четыре года в Мельбурне стал чемпионом в «двойке». После большого спорта окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В.И. Мухиной. В его скульптурах — история Петербурга, история Великой Отечественной. Защитник Ленинграда, олимпийский чемпион, скульптор и сегодня работает в родном городе.

8. АНАТОЛИЙ БОГДАНОВ (1931–2001)

Орденоносец, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Европы и СССР по пулевой стрельбе в винтовочных упражнениях. Он превзошёл всех наследников Вильгельма Телля. Анатолий Богданов — один из самых титулованных мастеров своего дела, выдающийся стрелок. Фамилию ему присвоили в детском доме: Богданов — Богом данный. А возмужать ему пришлось в блокадном Ленинграде. В одиннадцать лет он уже рвался на фронт. Восхищался бойцами, военными моряками, защищавшими Ленинград. Богданов стал юнгой, служил на катере. Там, на флоте, в годы войны научился стрелять. А потом освоил ещё и замысловатый музыкальный инструмент — тромбон, выступал в военном оркестре. Перенёс тяжёлую болезнь. А затем, после Победы, нашёл себя в спорте и стал одним из лучших снайперов ХХ века.

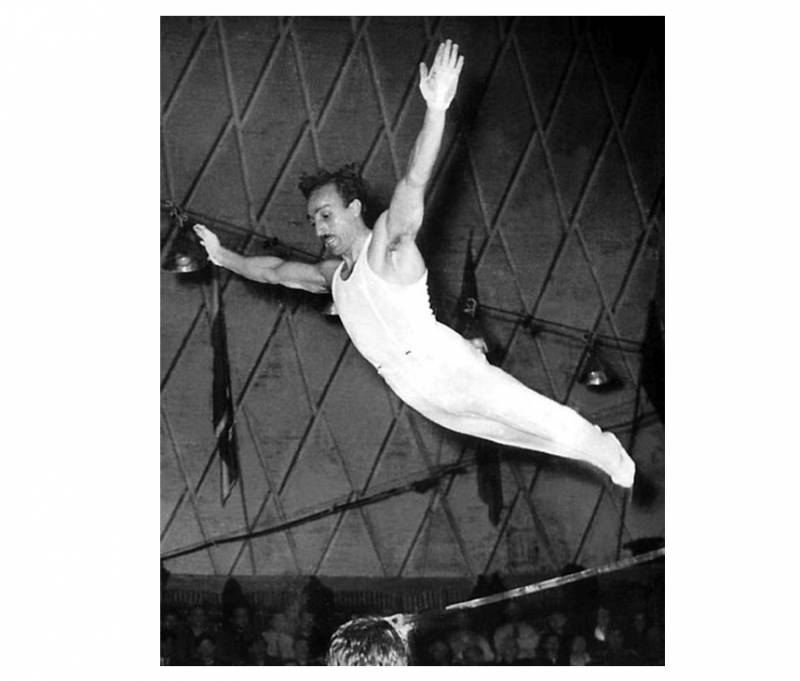

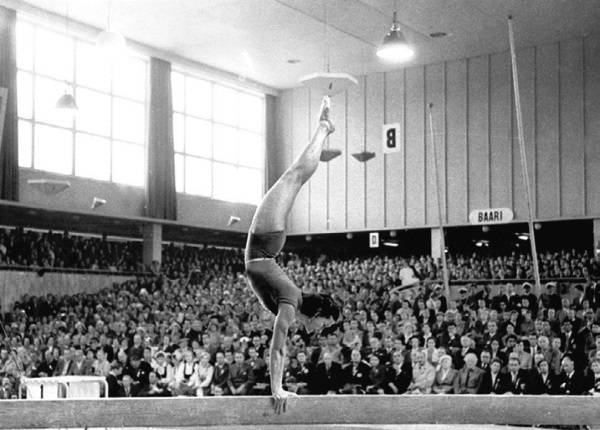

9. ГРАНТ ШАГИНЯН (1923–1996)

На дебютных для наших спортсменов Олимпийских играх в Хельсинки в 1952 году Грант Шагинян завоевал две золотые и две серебряные медали. Наиболее впечатляющим оказалось его выступление на коне, в конце которого он впервые выполнил соскок, впоследствии вошедший в международную терминологию как «вертушка Шагиняна». В борьбе за абсолютное первенство он уступил лишь Виктору Чукарину, а за упражнение на кольцах получил золотую олимпийскую медаль. Во время соревнований трудно было заметить, что гимнаст прихрамывает. А ведь он вернулся в спорт после тяжёлого ранения…

Летом 1941 года молодой, многообещающий гимнаст добровольцем ушёл на фронт. С войны вернулся офицером, с наградами и ранениями. С трудом передвигался при помощи палочки. Превозмогая боль, выправил ногу, чтобы снова попробовать силы в гимнастике. Прошло три года после Победы — и Грант стал одним из лучших атлетов Союза.

10. ЕВГЕНИЙ ЛОПАТИН (1917–2011)

До войны он был чемпионом Ленинграда по тяжёлой атлетике в лёгком весе. А с августа 1942 года лейтенант Лопатин, командир роты противотанковых ружей, сражался под Сталинградом. Сила пригодилась ему на фронте: орудие весило 22 кг. Гитлеровцы рвались к Волге. 11 сентября под Ерзовкой Лопатина зацепил немецкий снайпер. Друзей в том бою убило, а штангист, казалось, потерял руку. Пуля прошла навылет, перебила кость. Чтобы всё-таки спасти руку, Лопатин разработал для себя комплекс специальных упражнений. Сжимал постоянно пружинную гантелю, резиновый мячик, полусогнутыми, скрючившимися пальцами удерживал груз. Пальцы начали оживать. В 1945-м он принял участие в чемпионате СССР и завоевал серебряную медаль. А ещё через два года упорного труда стал чемпионом страны. На Олимпиаде в Хельсинки раненый офицер не сумел победить. Слишком силён оказался соперник — американец Томас Коно, многократный чемпион всего на свете. Однако такая серебряная медаль стоит любой победы. А потом фронтовик воспитал сына — мирового рекордсмена в том же виде спорта.

11. АНАТОЛИЙ ПАРФЁНОВ (1925–1993)

В фильме «Семнадцать мгновений весны» есть сцена: генерал Вольф возвращается из Швейцарии, а на аэродроме его поджидают молодчики из гестапо. На крупном плане — весьма внушительная фигура в шляпе. Родился этот «гестаповец» в подмосковной деревне Дворниково. И сражался против таких вот гитлеровцев так, что хребты трещали. В октябре 1943 года отряд, в котором служил Анатолий Парфёнов, получил задание: на подручных средствах переправиться через Днепр. С пулемётным расчётом они плыли по реке, но гитлеровцы включили прожектора, и ураганный огонь обрушился на плоты. Анатолия взрывной волной выбросило в воду. Пулемёт пошёл на дно. Он нырнул и смог достать пулемёт со дна, а потом первым добрался до берега и открыл огонь. В этом бою его дважды ранило. А позже, в траншее, справился с тремя врагами. Старшего сержанта Парфёнова наградили орденом Ленина. Спортом он не занимался, правил борьбы не знал. Только в 1951 году в 26 лет начал заниматься в спортзале. И, хотя после ранения у него плохо двигалась рука, он быстро стал одним из сильнейших атлетов страны и заслужил прозвище Геракл.

Анатолий Парфёнов в фильме «Семнадцать мгновений весны»

Рослый Парфёнов боролся в самом тяжёлом весе «классической». В 1956-м он представлял нашу страну на Олимпийских играх в Мельбурне. Равных ему не было. Мощный немец Вильфрид Дитрих спасовал перед русским богатырём. «Золото»! А затем храбрец и силач стал замечательным тренером. Среди его учеников — один из лучших борцов ХХ века, знаменосец Московской Олимпиады Николай Балбошин. А ещё Парфёнова иногда снимали в кино.

12. МАРИЯ ГОРОХОВСКАЯ (1921–2001)

Мария Гороховская — первая в истории абсолютная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике. В Хельсинки она стала королевой помоста. Ей принадлежат ещё два рекорда. В 1952 году в Хельсинки за одну Олимпиаду она выиграла семь медалей: две золотые и пять серебряных. До сих пор никому не удалось превзойти этот результат. Как никто из прекрасных дам не смог выиграть абсолютное первенство в столь «ветеранском» возрасте — в тридцать лет. И за эти тридцать лет ей довелось повидать такое, что на две жизни хватит… Город её детства — Евпатория. Однако война застала Марию в Ленинграде. В блокаду она работала в военном госпитале и ночами дежурила на крышах ленинградских зданий. В состоянии крайнего истощения её вывезли в Казахстан и там чудом выходили. Все силы она отдавала работе «для фронта, для победы». Было за что сражаться: отец расстрелян в Крыму во время оккупации, брат погиб на фронте. И ещё хватило воли, чтобы стать лучшей в мире гимнасткой!

Метки: Двенадцать олимпийских легенд |

Поздравления и позитив |

|

|

Серия сообщений "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ":

Часть 1 - С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

Часть 2 - С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

...

Часть 5 - Микс – С днём рождения мужчине

Часть 6 - С Днём Рождения!

Часть 7 - Поздравления и позитив

Часть 8 - День Рождения в июле

Часть 9 - Поздравление с Днем Рождения!

...

Часть 14 - С днём рождения

Часть 15 - Рамочка "С Днём Рождения!"

Часть 16 - 20 гениальных подарков на день рождения, от которых именинники до сих пор в ступоре

|

Метки: Поздравления и позитив |

Ах, зачем эта ночь так была хороша |

|

Метки: Ах зачем эта ночь так была хороша |

Музыка и песни для души |

|

|

Метки: Музыка и песни для души |

Микс – МНЕ ТЕБЯ НЕ ХВАТАЕТ ВНОВЬ |

|

|

Метки: Микс – МНЕ ТЕБЯ НЕ ХВАТАЕТ ВНОВЬ |

Виртуальным друзьям |

|

Метки: Виртуальным друзьям |

Доброе утро, день, вечер |

Метки: Доброе утро день вечер |

Понравилось: 1 пользователю

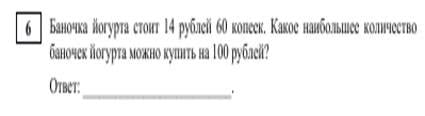

Образование, куда несёшься ты?.. О 40% "отличников" на ЕГЭ по математике |

На дворе – последняя июньская декада, а значит – время подведения итогов Единого государственного экзамена, время выпускных балов, а также время рапортов чиновников от образования о том, в каком направлении движется уровень компетенций российских выпускников в сравнении с предыдущими годами.

Итак, об отчётах... Тут, как водится, всё поистине великолепно. На официальном портале Единого государственного экзамена внешне позитивные новости переполняют друг друга.

Вот несколько новостных заголовков:

Знакомясь с материалами, представленными на сайте, можно узнать много интересного. Очень много... Оказывается, российское математическое образование снова «штурмует заоблачные высоты», да так, что в подавляющем большинстве случае базовый экзамен по «царице наук» на «хорошо» и «отлично» пишет подавляющее большинство 11-классников. Никаких шуток... Всё на полном серьёзе. Пресс-служба Рособрнадзора 16 июня сего года публикует сообщение, в котором говорится, что «базовую математику» на 5 баллов сдали (внимание!) почти 40% (а если точнее – 39,4%) российских выпускников.

40 ПРОЦЕНТОВ ОТЛИЧНИКОВ ПО МАТЕМАТИКЕ!!! Да на фоне такого результата даже советская математическая школа, что называется, нервно курит в сторонке... Буквально каждый второй выпускник - либо Перельман, либо Колмогоров...

Из заявления председателя федеральной комиссии разработчиков контрольных измерительных материалов (проще говоря, заданий для ЕГЭ) по математике Иван Ященко:

Мы видим, что в вузы в этом году придут более подготовленные абитуриенты.

После такого заявления хочется задать вопрос: Иван Валерьевич, Вы, конечно, человек уважаемый, но с каких это пор Вы решили так толсто троллить уровень подготовки современного российского выпускника? Скажите, что это за мегарезервы у отечественной, простите, во все места отреформированной, системы образования открылись, что у нас аж 40 одиннадцатиклассников из сотни на экзамене по одному из самых сложных предметов школьной программы получают отличные оценки?

И Ивану Валерьевичу Ященко, человеку, принявшему самое непосредственное участие в разработке тех самых КИМов (заданий) для ЕГЭ, пора самому себе признаться в том, что его троллинг действительно толстоват, а также в том, что система контрольных измерительных заданий с каждым последующим годом вынужденно строится так, чтобы хоть на 1%, но перекрыть итоги года предыдущего. Иначе в отчётной документации появятся минусы, свидетельствующие о падении «уровня подготовки», а для чиновников это как нож по одному месту...

Если уклон заданий для экзамена в сторону явной примитивизации сохранится, то, есть версия, лет через 5-6 число «математических» (и не только) отличников в нашей стране достигнет даже не 40, а всех 80 процентов. Да что там восьмидесяти... Даёшь все 100%!

Чтобы, так сказать, окунуться в математические «тернии» современного базового ЕГЭ – несколько свежих примеров из КИМ:

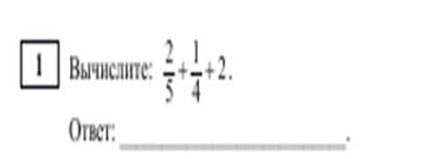

Задание с дробями:

При ознакомлении с этим заданием снова возникает вопрос, а это точно экзамен для учащихся 11 класса школы, или речь идёт об экзамене в классе пятом-шестом?..

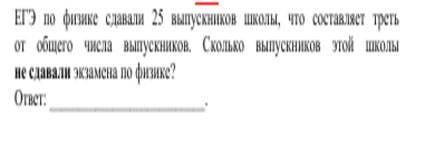

Вот ещё несколько примеров:

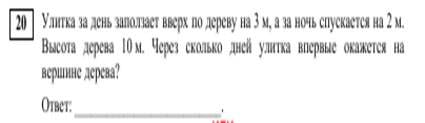

А это из серии «посложнее» («практически неберущееся»... интегральное исчисление ни в какое сравнение не идёт...):

Ну практически ленинское «шаг вперёд, два шага назад», если не учитывать философию о том, что для улитки "вперёд", а что "назад"...

С задания такого типа для учащихся 11 классов экзамен по математике превращается в нечто формальное. Мало того, с таким подходом к экзаменационным задачам даже упомянутых выше 5-6 лет для достижения 100% «отличников» по математике, думается, многовато. Чтобы повысить «качество» школьного образования, в своей отчётности составителям КИМ и представителям Рособрнадзора года через 2-3 придётся вводить в комплект ЕГЭ задания из курса математики начальной школы... У Маши одно яблоко, у Пети две груши – сколько фруктов у детей?..

В общем, ЕГЭ, как нас пытаются убедить, приносит исключительно пользу – и дети на основании знаний о том, через какое время улитка окажется на верхушке дерева, поступают в высшие учебные заведения.

Смешно... Нет, совсем не смешно...

А ведь результаты такого ЕГЭ сегодня превращаются ещё и в инструмент соревновательности между школами.

Мариванна: у меня 30 отличников из 55.

Плохо работаете, Мариванна; у меня – 99 из 100!..

Но, что называется, не ЕГЭ единым... Не одними только результатами сдачи экзаменов «меряются» современные школы. На днях ИА ТАСС опубликовало примечательный материал, в котором приводятся данные о том, сколько средств семьи школьников в разных регионах тратят на выпускные балы. Так, в Санкт-Петербурге «выпуститься» из школы стоит около 20 тысяч рублей (это в среднем по одной из гимназий), а вот на Сахалине нередки случаи выпускных балов по 80 тысяч на человека...

Из материала ТАСС (слова матери одного из выпускников):

Аниматоры, диджеи, неоновые джунгли, белые лимузины с шампанским. Что ещё? Заказ стриптиза, кальянные залы, дегустации в винном погребке? Всё - для шагающих в сторону взрослой жизни выпускников...

Вокруг школьников крутится целая бизнес-империя, готовая предлагать услуги от символических подарков педагогам и скромных причёсок и платьев до «подарков» школе в виде обставленных мебелью и дорогостоящим оборудованием кабинетов (учебных аудиторий). И дорогие «подарки» - исключительно, понимаешь, добровольно... Ну если школа помогла подготовиться так, что чадо смогло решить на ЕГЭ задачу про улитку, так отдельные родители готовы «добровольно» свернуть ради такой бюджетной организации горы...

На этом фоне информация о том, что российские школьники выиграли международную олимпиаду по математике и IT или продемонстрировали высокий уровень знаний в ходе иного турнира интеллектуалов, воспринимается, к сожалению, не как вполне рядовое для нашей страны событие, а как что-то, происходящее скорее вопреки, нежели благодаря...

Использованы фотографии:@____LADYGAGA___

Метки: Образование куда несёшься ты? |

Рождённым в СССР. |

Метки: Рождённым в СССР. |

ЛЕТНЕГО НАСТРОЕНИЯ! |

Метки: ЛЕТНЕГО НАСТРОЕНИЯ! |

Олег Пахомов |

|

Метки: Олег Пахомов |

Удивительно красивая музыка |

|

Метки: Удивительно красивая музыка |

Любовь Попова |

|

|

|

Метки: Любовь Попова |

Лучшая музыка для души |

|

Метки: Лучшая музыка для души |

ЛЕТНЕЕ НАСТРОЕНИЕ |

|

Метки: ЛЕТНЕЕ НАСТРОЕНИЕ |

Не отрекаются, Любя |

Метки: Не отрекаются Любя |

Не отводи любимых глаз |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Настройки : История : Обратная связь : Donate | Закрыть |

Метки: Не отводи любимых глаз |

Расцвела черемуха душистая |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Настройки : История : Обратная связь : Donate | Закрыть |

Метки: Расцвела черемуха душистая |

ГОДЫ, КАК ВАС ЗАДЕРЖАТЬ? |

Метки: ГОДЫ КАК ВАС ЗАДЕРЖАТЬ? |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

ШАНСОН |

Метки: ШАНСОН |

Джеймс Ласт и Ричард Клайдерман |

|

Метки: Джеймс Ласт и Ричард Клайдерман |

Понравилось: 1 пользователю

Панорамное обозрение Мамаева Кургана |

Метки: Панорамное обозрение Мамаева Кургана |

Почему гений советского образования так популярен в мире, и не актуален в России? |

«Сорок сорокарублёвых педагогов могут привести к полному разложению не только коллектив беспризорных, но и какой угодно коллектив».

Эта цитата одна из самых запоминающихся, на мой скромный взгляд, вошедшая в книгу — собрание сочинений из 7 томов. Автором этой книги является — один из самых выдающихся советских педагогов XX века. Это сейчас его система так популярна в Европе, в азиатских странах, но не актуальна в России. Это сейчас и сегодня мы можем всё — осознанно забыть, стереть, не принимать…

Вспомните, когда вы в последний раз слышали упоминание имени Макаренко? В связи с какой-нибудь серьёзной статьёй на тему о воспитании подрастающего поколения? В какой-либо публичной дискуссии о вопросах образования? Сомневаюсь. Скорее всего в обычном разговоре в ироническом контексте: мол, тоже мне, Макаренко нашёлся…

1988 год специальным решением ЮНЕСКО был объявлен годом Макаренко в связи с его 100-летним юбилеем. Тогда же были названы имена четырёх великих учителей, определивших способ педагогического мышления XX века – это А.С. Макаренко, Д. Дьюи, М. Монтессори и Г. Кершенштейнер.

Произведения Макаренко были переведены почти на все языки народов мира, а его главный труд – «Педагогическую поэму» (1935) – сравнивают с лучшими романами воспитания Ж.Ж. Руссо, И. Гёте, Л.Н. Толстого. Она также названа одной из десяти самых значительных книг по воспитанию XX века. Это ли не свидетельство международного уважения и признания заслуг?

А в России десять лет назад к 115-ой годовщине Макаренко было выпущено 10 000 экземпляров первого полного издания «Педагогической поэмы». Вы скажете, что за странный тираж для многомиллионной читающей страны? Однако издатели до сих пор ломают голову, как реализовать «непродаваемую» книгу.

Несовременно? Неактуально? Наверное, не осталось в педагогике нерешённых проблем, благовоспитанные девочки и мальчики послушно ходят в школу, а детская преступность на нуле?

Почти сто лет назад, оканчивая Полтавский учительский институт, Макаренко писал диплом на тему «Кризис современной педагогики». Кто возьмёт на себя смелость утверждать, что сейчас ситуация в корне изменилась?

Он был странным человеком, этот Макаренко. Проработав два года в нормальной школе, тихий, скромный учитель истории бросает всё и идёт работать директором колонии для несовершеннолетних преступников недалеко от Полтавы. Он руководил ею с 1920 до 1928 года и постигал педагогику перевоспитания в боевых условиях, как солдат на поле боя.

Что двигало этим человеком? Ведь было очевидно, что своим решительным поступком он ставит крест на спокойной размеренной жизни. Может быть, та самая активная жизненная позиция, о которой стало немодно говорить в последнее время?

В начале 20-х в России, пережившей революцию и гражданскую войну, насчитывалось более 7 миллионов беспризорных детей.

Они представляли собой огромную социальную беду и опасность. В борьбу с детской преступностью и беспризорностью огромный теоретический и практический вклад внёс А.С. Макаренко.

Изобретённая им система перевоспитания полезным производительным трудом в коллективе превращала сборище малолетних преступников в дружную сплочённую команду. В колонии не было охраны, заборов, карцера. Самым суровым наказанием был бойкот, к которому прибегали крайне редко. Когда под конвоем доставляли очередного беспризорника, он брал ребёнка и категорически отказывался принимать его личное дело. Это известный макаренковский принцип авансирования хорошего в человеке! «Мы не хотим знать о тебе плохого. Начинается новая жизнь!»

В эти цифры трудно поверить, но факт – вещь упрямая. Через руки Макаренко прошло более 3000 беспризорников, и ни один не вернулся на преступный путь, все нашли свою дорогу в жизни, стали людьми.

Таких результатов не удавалось добиться ни одному исправительному учреждению в мире. Не зря его называют не только теоретиком, но и практиком массового и быстрого перевоспитания.

Макаренко был уверен, что только труд по душе, а не пошив рукавиц и клейка коробочек способствует успешному перевоспитанию.

С 1928 до 1936 года он руководит трудовой коммуной им. Дзержинского и с нуля строит два завода по производству электромеханики и фотоаппаратов ФЭД, т.е. хайтека своего времени. Дети смогли освоить сложные технологии, успешно работали и выдавали продукцию, пользующуюся огромным спросом. Смело, не правда ли? Попробуйте представить себе колонию для малолетних преступников, которая производит антивирусные программы или компьютерные приставки!

Он был удивительным человеком, этот Макаренко. Вчистую освобождённый от воинской службы по причине слабого здоровья – врождённый порок сердца, ужасная близорукость и ещё целый «букет» болезней – любил военную форму, дисциплину, армейский порядок.

Имея совершенно непрезентабельную внешность – круглые очки с толстыми стёклами, большой нос, тихий хриплый голос – пользовался успехом у красивых женщин. Его, немногословного и медлительного, обожали воспитанники и так ревниво к нему относились, что он решил не жениться, чтобы их не травмировать. Кстати, так и сделал: только оставив педагогическую работу, он расписался со своей гражданской женой.

Любил детей, но к несчастью не имел своих, однако воспитал двоих приёмных. Девочка, дочь родного брата, белогвардейца, успевшего эмигрировать во Францию, стала впоследствии матерью известной актрисы Екатерины Васильевой. А с любимым братом он поддерживал отношения до 1937 года, пока жена, измученная постоянным страхом ареста, не потребовала прекратить переписку.

Он умер от разрыва сердца в возрасте 51 года, и это был тяжёлый удар для мировой педагогики. Систему Макаренко изучают и ценят во всём мире.

Так, в Японии его работы переиздаются массовыми тиражами и считаются обязательной литературой для руководителей предприятий. Практически все фирмы строятся по лекалам трудовых колоний Макаренко.

А вот в Россию, на родину, его система возвращается в виде зарубежных методик «мозгового штурма», «умения работать в команде», «тим-билдинга», «повышения мотивации сотрудника». Всё это усердно изучается на всевозможных тренингах и семинарах, притом за немалые деньги. А может, проще вернуться к первоисточникам?

По поводу украинских спекуляций на его национальности. Кто читал Педагогическую поэму, у того вопросов нет — там позиция самого Макаренко относительно «самостийных» четка и двусмысленно нетолкуема. Сохранились и письма самого А.С. Макаренко с упоминанием по данному вопросу. Так, в письме А.М. Горькому из Харькова от 5 октября 1932 г. Антон Семёнович пишет:

«Дорогой Алексей Максимович… мне надоела Украина, ибо я всегда был просто русским человеком, а Москву люблю.»

Национальность Макаренко не была тайной и для его современников. Так, в прощальном слове от Союза советских писателей БССР прямо сказано:

«Союз советских писателей БССР выражает своё глубокое соболезнование по поводу безвременной смерти талантливого русского писателя, орденоносца Антона Семёновича Макаренко, автора выдающихся произведений, широко известных белорусскому читателю. Правление Союза Советских писателей БССР»

Брат А. С. Макаренко — Виталий Семёнович в своей книге «Мой брат Антон Семёнович» пишет:

«… несмотря на своё украинское происхождение Антон был 100 % русским»

∇

«Научить человека быть счастливым — нельзя, но воспитать его так, чтобы он был счастливым, можно».

∇

«Если мало способностей, то требовать отличную учёбу не только бесполезно, но и преступно. Нельзя насильно заставить хорошо учиться. Это может привести к трагическим последствиям».

∇

«Воспитание происходит всегда, даже тогда, когда вас нет дома».

∇

«Наше педагогическое производство никогда не строилось по технологической логике, а всегда по логике моральной проповеди. Это особенно заметно в области собственного воспитания… Почему в технических вузах мы изучаем сопротивление материалов, а в педагогических не изучаем сопротивление личности, когда её начинают воспитывать?»

∇

«Отказаться от риска — значит отказаться от творчества».

∇

«Моя работа с беспризорными отнюдь не была специальной работой с беспризорными детьми. Во-первых, в качестве рабочей гипотезы я с первых дней своей работы с беспризорными установил, что никаких особых методов по отношению к беспризорным употреблять не нужно».

∇

«Словесное воспитание без сопровождающей гимнастики поведения есть самое преступное вредительство».

∇

«Вы можете быть с ними сухи до последней степени, требовательны до придирчивости, вы можете не замечать их… но если вы блещете работой, знанием, удачей, то спокойно не оглядывайтесь: они на вашей стороне… И наоборот, как бы вы ни были ласковы, занимательны в разговоре, добры и приветливы… если ваше дело сопровождается неудачами и провалами, если на каждом шагу видно, что вы своего дела не знаете… никогда вы ничего не заслужите, кроме презрения…»

∇

«С вершин „олимпийских“ кабинетов не различают никаких деталей и частей работы. Оттуда видно только безбрежное море безликого детства, а в самом кабинете стоит модель абстрактного ребёнка, сделанная из самых лёгких материалов: идей, печатной бумаги, маниловской мечты… „Олимпийцы“ презирают технику. Благодаря их владычеству давно захирела в наших педвузах педагогически техническая мысль, в особенности в деле собственного воспитания. Во всей нашей советской жизни нет более жалкого технического состояния, чем в области воспитания. И поэтому воспитательское дело есть дело кустарное, а из кустарных производств — самое отсталое».

∇

«Книги — это переплетённые люди».

∇

«Культура любовного переживания невозможна без тормозов, организованных в детстве».

Первоисточник http://moiarussia.ru/pochemu-genij-sovetskogo-obra...v-mire-i-ne-aktualen-v-rossii/

http://topwar.ru/96241-pochemu-geniy-sovetskogo-ob...re-i-ne-aktualen-v-rossii.html

Метки: Почему гений советского образования так популярен в мире и не актуален в России? |

Дважды убитые |

Александр Матросов и Олег Кошевой вычеркнуты из школьных учебников

Идеологическая война – борьба за мировоззренческие устои государств и сообществ. Целенаправленное негативное воздействие на систему образовательных стандартов качественно меняет менталитет народа, его ценности и приоритеты, приводит к разрушению самобытности и воли к сопротивлению, а в конечном итоге к исчезновению нации как таковой. Как с этим в России?

В образовании цивилизованные народы всегда видели основу государства, оплот и защиту общества. Известно высказывание немецкого теолога и педагога Филиппа Меланхтона: «Правильно образовывать юношество имеет несколько большее значение, чем покорить Трою».

Пренебрежение этим означает гибель людей, семьи, страны. Государство, неспособное дать достаточный уровень образования своим гражданам, обречено. Люди противостоят любым опасностям только за счет знаний. «Опыт показывает: чтобы развалить государство, достаточно развалить народное образование», – утверждает академик РАО, доктор педагогических наук В. Мясников. Поэтому западные противники вкупе с российскими агентами влияния всеми силами пытаются ограничить возможность получения знаний основной массой населения нашей страны. Сокращается бюджет образования, оно становится платным. Закрываются и перепрофилируются многие учебные учреждения. Пропагандируется отказ от образования в пользу бизнеса («Высшая школа одурачивания»). По телевидению транслируются низкопробные передачи с упором на негативные стороны обучения в отечественных школах и вузах. Главный удар направлен на среднее и среднее специальное образование в России как самые массовые.

Знания по прейскуранту

В стране перенимается все самое худшее из зарубежных систем, то, от чего западные страны стараются избавиться. Так возник ЕГЭ – «угадайка» для выпускников, ориентированная на подготовку начетчиков, способных заучить нужный материал от сих до сих и не направленный на определение творческих способностей учащихся. Открылось широкое поле деятельности для мошенников, так как по результатам ЕГЭ стали принимать в вузы, а само его проведение возложено на местные администрации. Вспомним, с какими высокими баллами одно время приезжали в Москву выпускники школ с Северного Кавказа, но на первой же сессии не могли сдать экзамены даже на троечку.

Введение тестового контроля резко снижает уровень продуктивного мышления учащихся. Это наглядно показал опыт США. Многие американцы считают себя нацией дебилов. В их школах учат выбирать нужный ответ из набора предложенных вариантов, а не генерировать свой. В результате, когда специалист сталкивается с нестандартной ситуацией, он входит в ступор, если нет набора возможных альтернативных действий.

Большой вред отечественному образованию наносят частные учебные заведения, которые за плату дают учащимся не знания, а отличные отметки по предметам.

Образование не предмет рынка. Его нельзя продавать. В противном случае оно попадает не к достойным людям, а к тем, кто способен заплатить. Товарное образование будет использовано не на увеличение благосостояния государства, а на собственный карман. Об этом красноречиво свидетельствуют многочисленные факты выезда российских специалистов на постоянное место жительства в другие страны, где выше уровень жизни и больше платят. Из-за утечки мозгов возникает угроза национальной безопасности. Страна, в которой во главу угла ставится получение прибыли от образовательных услуг, обречена. Именно к этому ведут все действия Минобрнауки РФ по монетизации в своей области.

О дефиците образования в России говорят результаты исследований, проведенных Институтом книги. Около 10 миллионов соотечественников не читают вообще, 10 процентов – очень редко. Треть опрошенных не имеет дома книг. Половина детей и подростков до 17 лет ни разу не были в театре, на концерте или в библиотеке.

Все это сказывается на благосостоянии и развитии страны, что, впрочем, понимают и сами россияне. По данным исследований кандидата педагогических наук Т. Османкиной, 57 процентов респондентов осознают: проблемы образования и социально-экономическое состояние сегодняшней России глубоко взаимосвязаны. Более трети опрошенных заметили, что без решения этого вопроса не вытянуть Россию. 42 процента утверждают: образовательная проблематика является базовой для развития народного хозяйства. 48 процентов отмечают ее связь с решением сложнейших национально-культурных вопросов.

К сожалению, действия правительства сводятся в основном к выпуску приказов, директив и распоряжений. Государственные чиновники даже не задумываются над тем, чему учат в образовательных учреждениях.

Энциклопедия уклониста

Литература оказывает решающее значение не только на сознание человека. Выдающийся мыслитель В. Розанов так охарактеризовал ее роль в развале русской армии и гибели империи: «Собственно, никакого сомнения, что Россию убила литература. Из слагающих «разложителей» России ни одного нет нелитературного происхождения».

Проведенный нами анализ действующих в настоящее время методических материалов по литературе показал: из школьной программы изъято большое количество произведений патриотической направленности. Например, в учебнике «Современная русская литература» (1990-е – начало XXI века) по тематике Великой Отечественной войны рекомендованы издевательская эпитафия И. Бродского «На смерть Жукова» и книга Г. Вадимова «Генерал и его армия», в которой восхваляются Гудериан и предатель Власов. В энциклопедии для детей, выпущенной издательством «Аванта плюс» под редакцией С. Исмаиловой, названы два выдающихся полководца: Г. Жуков и тот же Власов. При этом дано несколько фотографий последнего.

Не входят в школьную программу «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого и «Молодая гвардия» А. Фадеева. Мало кто из учащихся знает «Судьбу человека» М. Шолохова, «Русский характер» А. Толстого. Литература о Великой Отечественной изучается в основном обзорно. Это, в частности, произведения К. Симонова, А. Твардовского, Ю. Бондарева, В. Быкова, В. Кондратьева, В. Некрасова. В. Каверина, В. Кожевникова, А. Чаковского в списке нет. При этом обзорное изучение в отличие от текстуального не предполагает детального углубления в произведение. Хотя один из пунктов требований к уровню подготовки выпускников по литературе гласит: «Изучение литературы в школе призвано обеспечить воспитание высоких нравственных качеств личности, патриотических чувств, гражданской позиции».

Каким защитником Отечества будет призывник, если в школе он «воспитывался» на таких книгах, как «Голубое сало» В. Сорокина, «Энциклопедия русской души» В. Ерофеева, «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» В. Войновича? «Русских надо бить палкой. Русских надо расстреливать. Русских надо размазывать по стене. Иначе они перестанут быть русскими… Русские – позорная нация», – наставляет ерофеевская «Энциклопедия». Почему бы Главному управлению по работе с личным составом Вооруженных Сил РФ и Управлению культуры МО РФ не настоять на том, чтобы Министерство образования и науки исключило эти и подобные им произведения из школьной программы. Чтобы на уроках литературы изучались романы и повести, в которых остро звучит тема Родины: «Выбор» Ю. Бондарева, «А зори здесь тихие…» Б. Васильева, «Март-апрель» В. Кожевникова, «Судьба» П. Проскурина, «Живые и мертвые» К. Симонова, «Война» И. Стаднюка, «Блокада» А. Чаковского. За неисполнение этих требований следует привлекать чиновников от образования к ответственности за опосредованную подготовку заведомых «уклонистов» от выполнения конституционного долга и обязанности по службе в Вооруженных Силах, а значи, потенциальных предателей Родины.

Фальсификат по программе

Мы проанализировали учебники и пособия по истории России издательств «Дрофа» и «Просвещение», рекомендованные Министерством образования и науки. Великая Отечественная война упоминается авторами как малозначительный эпизод, да и другие вехи в жизни страны трактуются чересчур вольно. Зато в учебниках уделено много внимания преступлениям отечественных правителей. Тирания Ивана Грозного, сталинские репрессии и другие «зверства» расписываются во всей красе, но о зарубежных злодеяниях авторы либо скромно умалчивают, либо врут. Например, ни в одном из учебников истории не приводится такой факт, что только за одну Варфоломеевскую ночь во Франции Карла IX было убито больше людей, чем за все царствование Ивана IV Грозного.