-Метки

-Рубрики

- Армия (215)

- Авиация (39)

- БРАУЗЕРЫ (480)

- Google Chrome (113)

- Brave Browser (3)

- UC Browser (2)

- Comodo Dragon (2)

- NAVER Whale Browser (1)

- SlimBrowser (1)

- Aurora (1)

- Lemon Browser (1)

- Coc Coc (1)

- Maxthon (1)

- Vivaldi (1)

- Internet Explorer, Microsoft Edge (26)

- Mozilla Firefox (63)

- Opera (46)

- Safari (9)

- SeaMonkey (7)

- Slimjet (3)

- TOR (1)

- Yandex (38)

- Амиго (4)

- Гогуль (1)

- Спутник (2)

- ВИДИО (2917)

- Youtube (2451)

- Программы для создания видио (78)

- Видео 360 градусов (1)

- Как скачать видио (54)

- ФЛЭШКИ (27)

- РАМОЧКИ (633)

- Летние (162)

- Осенние (73)

- Зимние (63)

- Весенние (42)

- Музыкальные (24)

- Для поздравлений (21)

- Для видио (14)

- Кулинарные (3)

- Для текста (237)

- ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ (1010)

- ДЕТИ (63)

- ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО (54)

- ЖЗЛ (60)

- ЖКХ (44)

- ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО (88)

- ЗДОРОВЬЕ (572)

- Гигиена, зарядка (28)

- Лекарства (19)

- Народные средства (166)

- ИГРЫ (60)

- ИЛЛЮЗИИ (18)

- ИСКУССТВО (754)

- ЖИВОПИСЬ (145)

- ПИСАТЕЛИ (4)

- ПОЭЗИЯ (103)

- ФОКУСЫ (6)

- ИСТОРИЯ (305)

- КОСМОС, НЛО (66)

- КУЛИНАРИЯ (405)

- Блюда из грибов (16)

- ВЫПЕЧКА (43)

- ЗАКУСКИ (42)

- КАШИ (5)

- Мясные блюда (58)

- НАПИТКИ (18)

- Пельмени и т.д. (3)

- Рыбные блюда (42)

- САЛАТЫ (28)

- Советы (35)

- Соления, Копчения, Консервация (43)

- Спиртное (13)

- СУП (16)

- ТОРТЫ (26)

- МУЗЫКА (2822)

- Как скачать музыку (27)

- ПЛЕЕРЫ МУЗЫКАЛЬНЫЕ (85)

- ПЛЭЙКАСТЫ (2415)

- МУЛЬТФИЛЬМЫ (22)

- НАУКА (314)

- НЕПОЗНАННОЕ (72)

- ОБРАЗОВАНИЕ (320)

- ДЕТСКИЕ РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ (книги, пособия) (236)

- Общество (869)

- ОТКРЫТКИ, ПОЖЕЛАНИЯ (61)

- ОФОРМЛЕНИЕ ДНЕВНИКОВ, ПОСТОВ, БЛОГОВ (171)

- WordPress (1)

- ЛИРУ (23)

- Оформление текста (2)

- ПЕНСИИ и ЛЬГОТЫ (33)

- ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ, ПРИТЧИ и т.д (256)

- АФОРИЗМЫ, ЦИТАТЫ (66)

- ГОРОСКОПЫ (77)

- ЗАГАДКИ И Т.Д. (92)

- ПРАЗДНИКИ (183)

- 1 АПРЕЛЯ (11)

- 23 ФЕВРАЛЯ (9)

- 8 МАРТА (23)

- 9 МАЯ (40)

- ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ (16)

- НОВЫЙ ГОД (25)

- СВЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ (41)

- ПРИРОДА (926)

- НАСЕКОМЫЕ (83)

- ПТИЦЫ (56)

- ВЕСНА (11)

- Водный мир (95)

- ЗИМА (33)

- ЛЕТО (9)

- ОСЕНЬ (62)

- ФАУНА (263)

- ФЛОРА (83)

- Психология (27)

- РАБОТА С КОМПЬЮТЕРОМ И ИНТЕРНЕТОМ (4304)

- Ватсап, Сипнет и т.д (31)

- Монитор (25)

- Оперативная память (24)

- Windows 11 (20)

- Linux (8)

- Операционные системы, альтернатива Windows (3)

- Российские операционные системы и компьютеры (2)

- CHROME OS (1)

- Анонимная операционная система Tails (1)

- Mac OS X (7)

- Office (158)

- WiFi - беспроводная сеть (157)

- Windows 10 (684)

- Windows 7 (405)

- Windows 8 (176)

- Windows ХР (40)

- АНТИВИРУСЫ, ВИРУСЫ (541)

- АРХИВЫ, АРХИВАЦИЯ (35)

- БИОС (14)

- Видиокарта (17)

- ВИРТУАЛЬНЫЕ МАШИНЫ (8)

- Жёсткий диск (112)

- Клавиатура, мышь (164)

- Материнская плата (11)

- Модем, Флешка (153)

- НОУТБУК, ПЛАНШЕТ, ТЕЛЕВИЗОР (191)

- Облачные хранилища файлов (29)

- Обои для рабочего стола (53)

- Операционная Система Windows (161)

- Платежи (5)

- ПРИНТЕР, СКАНЕР (29)

- ПРОГРАММЫ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА (1343)

- Работа с файлами и папками (172)

- РЕЕСТР (36)

- СКАЙП, ВЕБ-КАМЕРА (86)

- РЕФОРМА (15)

- РУКОДЕЛИЕ (213)

- Советы хозяйке (101)

- СМАРТФОН и ТЕЛЕФОН (240)

- СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ (225)

- Facebook (17)

- Gmail (12)

- Mail.ru (13)

- Twitter (7)

- Yahoo (6)

- В Контакте (28)

- ЛИРУ (17)

- Одноклассники (29)

- Сайты (90)

- Яндекс (11)

- СПОРТ (29)

- СПРАВОЧНИКИ (80)

- СССР (205)

- ТЕХНИКА (88)

- ФОТО (465)

- Как скачать фото (16)

- Фоторамки (5)

- СЛАЙД - ШОУ (30)

- ФОТОАППАРАТ (8)

- ФОТОШОП (332)

- ГЕНЕРАТОРЫ (19)

- КОЛЛАЖИ (9)

- Программы фотошопа (105)

- Уроки по фотошопу (31)

- ФИЛЬТРЫ (7)

- ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ (72)

- ЭКОНОМИКА (81)

- Налоги (24)

- ЭЛЕКТРОННЫЕ И АУДИКНИГИ (37)

- Создание электронных книг (2)

- ЮМОР (3214)

- МОТИВАТОРЫ и ДЕМОТИВАТОРЫ (1231)

- КОТОМАТРИЦА (1832)

-Музыка

- Perry Como "Impossible"

- Слушали: 5137 Комментарии: 1

- Любимая мелодия

- Слушали: 6047 Комментарии: 1

- Осенняя грусть

- Слушали: 31503 Комментарии: 1

- Алексей Чумаков - Я от тебя схожу с ума

- Слушали: 35968 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

В ближайшие пять лет планируются серьёзные изменения законодательства |

Трудовое законодательство в ближайшие годы претерпит множественные изменения. Начало этому уже положено, за последний год было принято пять федеральных законов, касающихся Трудового кодекса.

По плану до 2020 года изменения так же коснутся трудового законодательства со стороны налогового, социального, пенсионного, административного и уголовного кодексов.

За текущий год планируется внести более тридцати правок. А до конца обозначенного периода правки будут внесены в совокупности практически во все 423 статьи Трудового кодекса.

Из ближайших изменений будут приняты поправки в статьи, касающиеся оплаты труда, сроков выплаты зарплаты, порядок расчёта материальных компенсаций, будут введены новые административные санкции за нарушения оплаты труда. Причём этих правок стоит ожидать в ближайшие несколько месяцев.

Так же в текущем году закончится реформа, касающаяся оплаты больничных листов. C начала следующего года все больничные листы будут оплачиваться через Фонд социального страхования. Так же подвергнется изменениям сама форма больничного листа, она станет электронной, что повысит её защищённость и даст ряд других преимуществ.

Помимо этого будет изменён порядок расчёта страхового стажа, необходимого для оплаты больничного листа. В частности, планка для полной оплаты пособия по временной нетрудоспособности будет повышена с восьми до пятнадцати лет.

Но это всё касается пусть и недалёкого, но будущего. Сейчас уже действует ряд норм и постановлений, и не все работодатели знают, чем грозит их неисполнение.

В качестве примера можно назвать ситуацию с гражданско-правовыми договорами. До недавнего времени данный тип договоров находился вне компетенции трудовой инспекции. Этим пользовались недобросовестные работодатели, заключая вместо трудового договора гражданско-правовой. Теперь же инспектор вправе признать такой договор трудовым со всеми вытекающими из этого последствиями для предприятия и должностных лиц.

Так же кардинально изменилась ситуация со штрафами, назначаемыми инспекторами в ходе проверки предприятий. До прошлого года данный вопрос решался крайне нелогичным. Планка административного штрафа была установлена на уровне в пятьдесят тысяч рублей и если какие-либо работы по улучшению условий труда требовали многомиллионных вложений, то работодателю было крайне выгодно ничего не делать, уплатив штраф, который был в сотни или даже тысячи раз ниже требуемых сумм.

Ещё одной крайне неприятной для работодателей новостью станет то, что за серую зарплату норма наказания будет изменена с административной, карающейся штрафом, на уголовную. А это уже совсем не шутки и рассчитать тут выгоду явно не получится. Случится это к лету, поэтому у всех работодателей, желающих избежать подобного наказания, стоит заняться вопросом официальной выплаты заработной платы в полном объёме.

Если же вернуться к теме штрафов за различные нарушения организации труда на местах, то и тут будет о чём подумать. Если раньше многие нарушения не подразумевали отдельные санкции, проходя в общей категории правонарушений, то теперь закон позволяет выделить многие из них в отдельные правонарушения с собственным порядком наказания. И, соответственно, суммы штрафов за такие правонарушения начали суммироваться.

Совсем недавно, если инспекция обнаруживала нарушения ТК на предприятии, то, вне зависимости от числа обнаруженных фактов сумма штрафа не превышала пятьдесят тысяч рублей. Теперь же, из-за суммирования штрафов по новой системе, нарушать нормы организации труда станет крайне невыгодно, ведь вместо никого не пугающих пятидесяти тысяч штраф станет в полмиллиона или даже несколько миллионов рублей.

Но помимо сложения сумм штрафов за различные нарушения, теперь ряд из них будет ещё иметь и мультипликационный коэффициент. Имеется ввиду, что если обнаружено нарушение в оформлении трудового договора с работником, то минимальный штраф за такое правонарушение составит пятьдесят тысяч рублей. Но если на предприятии работает не один человек, а несколько тысяч, то штраф будет выписан на каждого, у кого в договоре будет обнаружено нарушение норм закона. Таким образом все обнаруженные факты данного нарушения будут подвергнуты штрафу. И безобидный штраф превратится в многомиллионную проблему для организации-нарушителя.

Вопросы касательно организации труда, которые подлежат проверке, это не только наличие каких-то условий или оборудования. Это могут быть вопросы, связанные даже с порядком допуска к работе, с документальным подтверждением права на допуск, присутствие уполномоченных для допуска, а так же наличие у них соответствующих документов.

Таким образом в ближайшие годы подход к оценке условий труда как со стороны трудовой инспекции, так и со стороны работодателей существенно изменится. Работать по закону станет проще и выгоднее, чем постоянно ожидать проверок или серьёзных штрафов, тем более что часть штрафов, как уже было сказано, однозначно заменит уголовная ответственность.

Автор: Вячеслав Маликов

http://politobzor.net/show-89778-v-blizhayshie-pya...zmeneniya-zakonodatelstva.html

Метки: В ближайшие пять лет планируются серьёзные изменения законодательства |

Друзьям с любовью!!! |

Метки: Друзьям с любовью!!! |

Красивая музыка |

|

Метки: Красивая музыка |

Доброе утро, день, вечер |

|

|

Метки: Доброе утро день вечер |

Эдита Пьеха |

|

Метки: Эдита Пьеха |

"Пускай мы погибнем, но город спасем!..." |

1969 год. Мне пять лет. Гарнизон "Озёрное" на Украине. Жаркие короткие летние ночи. Я засыпаю и просыпаюсь под рев самолетных движков. Отец уходит на полеты засветло, а возвращается поздно ночью. Я его почти не вижу, как и большинство мальчишек и девчонок нашего авиагородка.

Поэтому отец для меня - это китель с золотыми капитанскими звездочками на голубых просветах погон, который я тайно от мамы достаю из шкафа, когда она в магазине, и примериваю перед зеркалом, как пальто. Тяжелые золотые кружки медалей мелодично перезваниваются при каждом шаге...

Я стою перед зеркалом и во всю силу мальчишеских легких тяну:

И было на службе

и в сердце у них

огромное небо, огромное небо,

огромное небо - одно на двоих.

Тогда не было в стране мальчишки, не знавшего слов песни Оскара Фельцмана и Роберта Рождественского. Ее пела вся страна.

И вся страна склоняла головы перед подвигом экипажа новейшего истребителя-перехватчика Як-28.

Экипаж

Капустин Борис Владиславович - капитан, родился в 1931 году в поселке Урупский Отрадненского района Краснодарского края в семье научного работника. В 1947 г. окончил семилетнюю школу в Ростове-на-Дону, в 1951 г. - Ростовский индустриальный техникум. В 1951-м призван в ряды Вооруженных сил, по предложению призывной комиссии поступает в Кировобадское военное авиационное училище летчиков им. Хользунова.

После окончания училища распределен на Север. Затем направлен в Группу советских войск в Германии (ГСВГ).

Янов Юрий Николаевич - старший лейтенант, родился в 1931 году в Вязьме Смоленской области в семье железнодорожника. В 1950 г. окончил в Вязьме среднюю школу N 1, в 1953 г. - Рязанское военное автомобильное училище, в 1954 г. - Рязанское военное училище штурманов.

После окончания училища направлен в Группу советских войск в Германии.

Оба в 1964 году переучились в Новосибирске на новый истребитель Як-28, серебристый красавец, чьи стремительные, почти "готические" формы стали олицетворением азартной эпохи - штурма космоса, сверхзвука, стратосферы. Уже готовым экипажем в составе группы самолетов перелетели из Новосибирска в ГСВГ на аэродром Финов. Там, в 40 километрах от Берлина, базировался 668-й бомбардировочный авиационный полк легендарной 132-й бомбардировочной Севастопольской Краснознаменной авиационной дивизии.

Капустин - летчик, Янов - штурман-оператор. Оба - первоклассные бойцы. Других сюда не брали: в разгаре "холодная война", мир еще не отошел от Карибского кризиса, в Германии лоб в лоб стоят полтора десятка армий бывших союзников по антигитлеровской коалиции.

Взлёт

Утром 6 апреля 1966 года звено капитана Бориса Капустина получило приказ перегнать новые Як-28П в Цербст, на базу 35-го истребительного авиаполка. Это была сказочная машина! Первый советский истребитель-перехватчик, способный уничтожать противника на малых высотах, причем не только на догонных, но и на встречных курсах. Звено перехватчиков "по цепочке" перегоняли в Германию из Союза, где они были собраны на Новосибирском авиационном заводе.

- 3 апреля они неожиданно совершили посадку у нас в Финове, хотя до Цербста оставалось всего 15 минут лёта, - вспоминает Галина Андреевна Капустина, вдова командира звена. - Когда Борис пришел домой, признался: еле дотянул, барахлил двигатель.

Самолеты не выпускали с аэродрома три дня, с ними возились техники. И только 6 апреля разрешили перелет в Цербст. На все про все - от выруливания на ВПП до посадки - сорок минут. Для первоклассных пилотов - легкая прогулка.

Затянуты шнуровки на высотных костюмах, застегнуты все молнии, надеты шлемы, техники самолетов, как заботливые няньки, привычно помогают летчикам занять места в кабинах, проверяют все подключения и разъемы, снимают чехлы и заглушки. В 15.24 пара новеньких, еще пахнувших лаками и нитрокрасками перехватчиков, затопив аэродромное поле ревом движков, стремительно разбежалась по полосе и взмыла в небо.

Командир звена капитан Борис Капустин - ведущий, капитан Владимир Подберёзкин - ведомый. Штурманы на борту: у Капустина - старший лейтенант Юрий Янов, у Подберёзкина капитан Николай Лобарев.

Пока звено пробивает низкие облака, приведем аттестацию, которую командир полка Герой Советского Союза подполковник Кошелев дал Капустину в ноябре 1965 года, при выдвижении на должность заместителя командира эскадрильи: "Капустин летает на самолетах Як-18, УТБ-2, Ил-28, Як-12 и Як-28Л с двигателем Р11АФ2-300. Общий налет - 1285 часов. В 1964 году успешно переучился на Як-28, программу переучивания освоил быстро. Налет на Як-28 - 247 часов. Подготовлен к боевым действиям днем и ночью при установленном минимуме погоды с малых, больших высот и из стратосферы на сверхзвуковой скорости. В качестве инструктора подготовлен днем и ночью при установленном минимуме погоды. Летает уверенно, в воздухе инициативен..."

Блестяще аттестован и штурман Юрий Янов: "Летает на самолетах Ли-2, Ил-28, Як-28. Как штурман подготовлен к боевым действиям с системой "Лотос", на малых высотах - с прицелом ОПБ-16. Общий налет - 1030 часов, на Як-28 - 185 часов. За 1965 год налетал 125 часов, выполнил 30 бомбометаний со средним баллом 4,07. Летать любит. В воздухе спокоен и инициативен. Очень серьезен и деловит..."

Летали, дружили в небесной дали,

рукою до звезд дотянуться могли.

Беда подступила, как слезы к глазам:

однажды в полете, однажды в полете

однажды в полете мотор отказал...

Отказ

Высота 4000. Пара Як-28, пробив после взлета плотную облачность, скользила в пронизанной ослепительным солнцем ледяной пустоте над белоснежными облаками. Направление на Цербст! Прошло уже десять минут полета, когда Як ведущего вдруг резко повело вправо.

Он стал терять скорость и проваливаться.

На сохранившейся в материалах расследования магнитофонной записи радиообмена осталась короткая запись:

Капустин - ведомому:

- Триста восемьдесят третий, отойди вправо!

По команде ведомый выполнил маневр, обходя теряющий скорость и управление самолет ведущего, и вышел вперед. Як-28 Капустина сразу отстал.

Спустя пару секунд Подберёзкин запросил:

- Триста шестьдесят седьмой, не вижу, где ты?

- Триста восемьдесят третий, маршрут по заданию! Я возвращаюсь! - отозвался Капустин.

Подберёзкин продолжил полет, но через несколько секунд, тревожась за командира, снова запросил ведущего:

- ...шестьдесят седьмой, как ты?

Тишина.

- Триста шестьдесят седьмой, почему не отвечаешь?..

Ведомый не знал, что произошло невозможное: у самолета Капустина отказал один двигатель, а спустя несколько мгновений встал и второй. Такого просто не могло быть! Двигатели Як-28 - два независимых друг от друга агрегата, расположенные каждый на своей плоскости. Как установит комиссия, причиной послужил "конструктивно-производственный дефект".

Увы, в этом не было ничего удивительного.

Время

Як-28, который начал поступать в войска в 1960 году, оказался весьма капризным аппаратом и часто давал отказы. Фюзеляж самолета оказался недостаточно прочен и при полной боевой загрузке деформировался, при этом невозможно было закрыть фонарь кабины. Поэтому приходилось сначала сажать экипаж, закрывать кабину и только потом заправлять самолет и подвешивать боеприпасы. Взлет разрешался только на бесфорсажном режиме работы двигателей - при включении форсажа на взлете возникал "разнотяг", неминуемо приводивший к катастрофе. Долгое время вызывала нарекания система выпуска закрылков, которая развивала недостаточное усилие...

Торопливость, с которой создавался Як-28, - первопричина его аварийности. Первопричина торопливости - политическая ситуация в Европе, где пахло большой войной. Замкнутый круг. Цель оправдывает средства...

8-й Государственный Краснознаменный научно-испытательный институт ВВС выступил против принятия Як-28П на вооружение. Но командование ВВС ПВО "продавило" решение о запуске его в серию: со стапелей Новосибирского авиазавода сошло 443 перехватчика. Як-28П находился в строю почти тридцать пять лет, но так и не был официально принят на вооружение нашей армии.

Тем не менее самолет пользовался уважением в среде авиаторов. Особо летчиков впечатляла его тяговооруженность - при полете без вооружения на форсаже истребитель мог набирать высоту практически вертикально. Опасность же полетов на нем считалась чем-то естественным. Так сказать, издержки профессии.

Такое было время, такие были люди...

"Прыгай!"

Тишина оглушила. Самолет начал резко терять высоту.

Без паники!

Психология летчика - до последнего бороться за жизнь крылатой машины, спасти, посадить! И тем самым сохранить бесценные свидетельства того, что случилось. На земле выявят неисправность, во все уголки страны полетят телеграммы - проверьте проблемный узел. А это спасенные жизни летчиков.

Потому и о своей думать некогда.

Капустин с помощью системы автономного запуска и кислородной подпитки попытался запустить двигатели - не вышло! Еще попытка - неудача!

Навстречу "Яку" неумолимо наползало обманчиво-мягкое белоснежное покрывало облаков. Под ним - еще невидимая земля.

Высота 3000. "Як" провалился в облака, в кабине мгновенно стало темно, как в сумерках. Время принятия решения. Нужно прыгать.

По СПУ (самолетное переговорное устройство. - Авт.) Капустин дает команду штурману:

- Юра, прыгай!

Но покинуть в этот момент самолет - еще больше усложнить положение летчика. Отличие перехватчика от бомбардировщика в том, что в Як-28 двое сидят в одной кабине друг за другом, при катапультировании слетает общий фонарь остекления кабины. Ураганный воздушный поток обрушится на Капустина, подрыв пиропатронов катапультного кресла нарушит центровку самолета, толкнет его вниз...

Янов мгновенно принимает решение:

- Командир, я с тобой! Прыгаем одновременно!

"Як" вынырнул из облаков. В кабине секундный шок. Под ними во всю ширь, от горизонта до горизонта, распахнулся Берлин...

Подвиг

Полвека назад еще не было современных систем навигации, определяющих положение самолета с точностью до метра. Полет над облаками по курсу при отсутствии ориентиров и сильном боковом ветре "снес" перехватчик на несколько километров в сторону, на город.

Высота 2000.

И 16-тонная, с полными баками топлива машина падает на оживленные улицы.

Далеко впереди сверкнуло зеркало озера Штессензее. Перед ним зеленый, покрытый кустарником пустырь. Это последний шанс - дотянуть до него и попытаться сесть. Оба пилота из последних сил, до упора, тянут ручки управления на себя, выводя самолет из пике.

И надо бы прыгать - не вышел полет.

Но рухнет на город пустой самолет.

Пройдет, не оставив живого следа,

и тысячи жизней, и тысячи жизней,

и тысячи жизней прервутся тогда.

Тысячи изумленных берлинцев, запрокинув голову, наблюдали за тем, как вывалившийся из облаков серебристый самолет с красными звездами на плоскостях, оставляя за собой шлейф темного дыма, в полной тишине неожиданно делает горку, набирая максимальную скорость. И с вершины горки пологим виражом уходит в сторону берлинской окраины.

Из рассказа западноберлинского рабочего В. Шрадера:

"Я работал на 25-этажном здании. В 15 часов 45 минут из мрачного неба вылетел самолет. Я увидел его на высоте примерно 1,5 тысячи метров. Машина начала падать, затем поднялась, вновь падала и вновь поднималась. И так трижды. Очевидно, пилот пытался выровнять самолет..."

Под самым крылом замелькали крыши домов. Капустин вновь скомандовал:

- Юра, прыгай!

На самолетах 60-х годов были установлены катапультные кресла второго поколения, имевшие ограничения по высоте катапультирования. На Як-28 это ограничение составляло 150 метров. Шанс выжить у Янова еще был. Но тогда точно никаких шансов спастись не будет у Капустина.

Янов снова ответил:

- Командир, я остаюсь!

Мелькают кварталы и прыгать нельзя.

Дотянем до леса, решили друзья.

Подальше от города смерть унесем.

Пускай мы погибнем, пускай мы погибнем,

пускай мы погибнем, но город спасем.

Земля надвигается, заполняя горизонт. Последние дома исчезают под фюзеляжем - вот он, спасительный пустырь. И вдруг среди зелени - лес крестов и крыши склепов. Кладбище! Садиться нельзя! Теперь - только на гладь распахнувшегося впереди озера. Но перед ним высокая дамба...

На пленке остались последние слова Капустина:

- Спокойно, Юра, садимся...

Каким-то невероятным образом они перемахнули и через дамбу, едва не задев ехавший по ней грузовик. Но выровнять самолет, приподнять нос для посадки - уже ни скорости, ни времени не было. Вздыбив фонтан воды, "Як" громадным копьем зарылся в мутную глубину.

С момента вылета прошло меньше 20 минут. С начала аварии - около 30 секунд.

Честь и бесчестие

Вспоминает Галина Андреевна Капустина:

"Борис в тот день так не хотел уходить из дома! Никак не мог со мной проститься: обнимал, целовал. Перешагивал за порог, потом снова возвращался. "Наверное, устал, пора в отпуск", - говорил он. У меня на плите уже кипел обед для сына, которого я ждала из школы. "Ну, иди же", - сказала я Борису. Он кивнул и вышел. А у меня перехватило горло от дурного предчувствия. Бросилась к окну. Уже ушли на аэродром все пять экипажей, а Борис еще стоял возле дома, переминаясь с ноги на ногу. Словно чувствовал: идет навстречу смерти.

О гибели Бориса я узнала лишь на вторые сутки. Мне боялись об этом говорить, я узнала последней. Но уже чувствовала: произошло что-то плохое. Сын-первоклассник, вернувшись из школы, лег на диван, отвернулся к стенке. Видела, как плачут, собравшись вместе, жены офицеров. А когда в квартиру вошли замполит, парторг и командир полка, я поняла всё. Спросила только: "Он жив?" Командир отрицательно покачал головой. И я потеряла сознание".

А потом настало время стервятников.

Район катастрофы был английским сектором Западного Берлина. Уже через 15 минут сюда прибыл глава английской военной миссии бригадный генерал Дэвид Вилсон. Английская военная полиция оцепила озеро. Все обращения советского командования получить доступ к месту падения отвергались под предлогом улаживания бюрократических процедур.

А ночью команда военных водолазов приступила к демонтажу оборудования истребителя. Западным специалистам было известно, что на нем установлен уникальный радиолокатор "Орёл-Д"...

Тела летчиков англичане достали быстро, но продолжали уверять советского представителя генерала Буланова, что все еще пытаются это сделать. Презрев неписаный кодекс офицерской чести, которому до последних секунд своей жизни были верны советские летчики.

Лишь на рассвете следующего дня тела Капустина и Янова были демонстративно уложены на плот. Но только ближе к ночи переданы советскому командованию. Англичане тянули время, потому что технические специалисты из Королевского авиационного института в Фарнборо изучали демонтированное оборудование.

Но были и трогательные человеческие проявления скорби. На прощание с летчиками в восточном секторе Берлина пришли тысячи горожан. Британское командование прислало для почетного караула подразделение шотландских стрелков. И они стояли рядом с советскими солдатами, воинами Национальной народной армии ГДР, активистами Союза свободной немецкой молодежи. Это был, пожалуй, единственный случай, объединивший несовместимые в те холодные времена сообщества.

Позже на месте катастрофы была установлена мемориальная доска. В Эберсвальде и еще семи городах Германии появились памятные знаки...

Военный совет 24-й воздушной армии 16 апреля 1966 года представил к награждению орденом Красного Знамени капитана Капустина Б.В. (посмертно) и старшего лейтенанта Янова Ю.Н. (посмертно) за мужество и самопожертвование во имя спасения жизни жителей Западного Берлина. Вскоре был опубликован Указ Верховного Совета СССР.

Стрела самолета рванулась с небес.

И вздрогнул от взрыва березовый лес...

Не скоро поляны травой зарастут.

А город подумал, а город подумал,

А город подумал: ученья идут.

Небо для двоих

Юрий Янов похоронен на родине, в Вязьме, неподалеку от тех мест, где родился первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин.

Борису Капустину отдали последние почести в Ростове-на-Дону, где жили в то время его родители. Вдове в тот день пришлось хоронить и свекра. Владислав Александрович Капустин не выдержал горя, он очень любил сына...

- Он тогда перенес два инсульта, лежал дома, не вставая, - вспоминает Галина Андреевна Капустина. - Ему боялись говорить о случившемся. Но все равно он узнал. Сказал только: "Раз Борис ушел, и мне здесь нечего делать". И умер меньше, чем через сутки. Отца и сына похоронили рядом в один день - 12 апреля...

Через пятьдесят лет я стою на вяземском кладбище перед скромным обелиском из красного гранита. Скупая надпись под фотографией: "Старший лейтенант летчик Янов Юрий Николаевич, геройски погиб при исполнении служебных обязанностей". Тихо вокруг. Пахнет весной. И я неожиданно ловлю себя на том, что напеваю тихо, как в детстве:

В могиле лежат посреди тишины

отличные парни отличной страны.

Светло и торжественно смотрит на них

огромное небо, огромное небо,

огромное небо одно на двоих.

"В Воронеже на сцену поднялась жена штурмана..."

- Как к вам, Эдита Станиславовна, пришла эта песня?

- Оскар Фельцман написал музыку на стихи Роберта Рождественского, который был в Берлине и узнал там о подвиге летчиков. В 1967 году Фельцман и предложил мне первой исполнить эту песню. Я пою ее до сих пор, и, мне кажется, она не теряет актуальности. Такие песни не каждый день рождаются.

- Потому и принимают ее зрители так тепло.

- Всегда хорошо принимали. На ура! В 1968 году на фестивале молодежи и студентов в Софии "Огромное небо" получило несколько наград - золотую медаль и первое место на конкурсе политической песни, золотую медаль за исполнение и стихи, серебряную медаль за музыку...

- Можете вспомнить самое памятное исполнение?

- В Воронеже на сцену поднялась женщина, и весь зал встал, аплодируя. Это была жена штурмана Юрия Янова. То же самое повторилось в Ростове, где жила семья Бориса Капустина.

- А сегодняшняя молодежь знает, о ком песня?

- Думаю, вряд ли... Да молодые и меня не знают. У внука Стаса спрашивают, кто такая Эдита Пьеха. Хотя я 58 лет выступаю.

Первоисточник http://rg.ru/2016/04/04/rodina-podvig.html

http://topwar.ru/93587-puskay-my-pogibnem-no-gorod-spasem.html

Серия сообщений "Авиация":

Часть 1 - Топ-5 самолётов конструкторского бюро Туполева

Часть 2 - Двойной инцидент в июле 1953-го

...

Часть 18 - Отрезвляющая инфографика: армия и флот

Часть 19 - Кто предал 22 июня Почему за несколько дней до войны была разоружена авиация

Часть 20 - "Пускай мы погибнем, но город спасем!..."

Часть 21 - Шеф-пилот "Аэрофлота". Еще раз о маршале Голованове А.Е.

Часть 22 - Ту-160 разнес целый аэродром боевиков под Алеппо

...

Часть 37 - «Грачи» не прилетели: почему новые Су-25Т так и не смогли заменить в России устаревшие Су-25

Часть 38 - Необычный истребитель «Беркут»: как его создавали и почему он исчез

Часть 39 - Чем закончилась первая встреча советских МиГ-21 и американских F-4 «Фантом» во Вьетнаме

Метки: "Пускай мы погибнем но город спасем!..." |

Процитировано 1 раз

Для друзей. Улыбнитесь. |

Метки: Для друзей. Улыбнитесь |

Зара и Стас Михайлов |

|

Метки: Зара и Стас Михайлов |

Моим друзьям с любовью |

Метки: Моим друзьям с любовью |

Песни о любви |

|

|

|

Метки: Песни о любви |

Андрей Бандера |

Метки: Андрей Бандера |

Александр Никитин |

Метки: Александр Никитин |

«Тесломобили» советского автопрома |

С каждым годом электромобили всё увереннее входят в нашу жизнь и становятся настоящим символом эпохи – они символизируют не только прогресс науки, но и заботу об окружающем мире, о чём ранее не особо задумывались.

Очевидно, что самыми распространённым электротранспортом являются трамваи и троллейбусы, которые получили популярность в середине XX века благодаря не экологичности, но дешевизне. Особенно рентабельным электротранспорт стал после начала эры атомных электростанций.

Выгода от дешёвого электричества столь сильно манила энтузиастов, что по всему миру начали возникать футуристичные проекты транспорта на электродвигателях, питающихся от портативных атомных реакторов. Так, самым популярным на Западе стал концепт-кар Ford Nucleon, представленный в 1958 году. Однако дальше эскиза дело не зашло, так как остро стоял не только вопрос безопасности, но и размер реактора.

Настоящей сенсацией чуть было не стал «мирный советский трактор» ТЭС-3. В западной прессе первые снимки советского атомного монстра комментировались как «атомный трактор». Действительно, впихнуть невпихуемое пусть даже на гусеничную платформу – уже чудо, ведь оно работало на атомной энергии. На деле всё оказалось куда проще – ТЭС-3 был лишь передвижной атомной станцией, смонтированной сразу аж на четырёх специально удлинённых гусеничных базах последнего советского тяжёлого танка Т-10. Вполне понятно, что базы эти двигались вовсе не на электродвигателях, питающихся от мобильного реактора, а на вполне обычных дизелях.

Вскоре стало очевидно, что голого энтузиазма для миниатюризации реакторов недостаточно, и гораздо проще, безопаснее и дешевле создавать транспорт на электромоторах, не привлекая к делу атом. Но трамваи и троллейбусы ограничены линиями электропередачи, хотя попытки создать автомобили на их основе всё же были.

Самым компромиссным вариантом стали аккумуляторы. Производить их дешевле, к катастрофе государственного масштаба их повреждение тоже не приведёт, но проблема с мобильностью осталась, ведь даже современные батареи для электромобилей весят по несколько десятков и сотен килограмм, а заряда их хватает на весьма непродолжительное время.

Первые эксперименты с электрификацией авто начали проводиться советскими КБ ещё в 30-х годах прошлого века. Так, в 1935 году в институте МЭИ был собран мусоровоз на электрической тяге ЛЭТ. Основой для него послужил стандартный грузовик ЗИС-5. Аж 40 аккумуляторов позволяли мусоровозу проезжать без «дозаправки» 50 километров, при максимальной скорости в 24 км/ч. При этом весили они полторы тонны и занимали практически половину кузова.

В послевоенное время электрификацией автотранспорта занялись плотнее, и на улицы Москвы и Ленинграда были выпущены НАМИ-750 и НАМИ-751. Число их не превышало несколько десятков, и все они использовались почтовой службой. Несмотря на существенный прогресс в этом направлении, проблема с чересчур тяжёлыми аккумуляторами не позволила перевести всю советскую почту на экологически чистый транспорт.

Обычные автомобильные заводы также не отставали в исследовании электромобилей. Так, ЗАЗ-968 стал первым в СССР легковым автомобилем на электрической тяге. А РАФ-2910 даже поучаствовал в московской Олимпиаде-80 в качестве судейского автомобиля.

Настоящим лидером в этой сфере стал УАЗ. Причём не только на просторах СССР, но и во всём мире. Так, в 1978 году на выставке в Филадельфии завод представил уникальную «буханку», опередившую своё время – УАЗ-451ми.

В отличие от своих конкурентов, УАЗовский «тэсломобиль» работал на переменном токе, а ему на борт установили специальное зарядное устройство, позволявшее заряжать батареи от любой электросети. В настоящее время эта схема реализована на всех современных электрокарах.

В постсоветский период инженеры УАЗ практически отказались от полной электрификации своих машин, хотя и представили несколько гибридных образцов, основанных как на уже готовых моделях, так и на совершенно новых, как, например, УАЗ-2970.

Волжский Автомобильный Завод не отставал от конкурентов-соотечественников, а кое в чём даже и превосходил. Принципиально новых систем инженеры ВАЗ не разрабатывали, но электрифицировать старались практически все свои модели, начиная с ВАЗ-2101.

После распада СССР практически все работы по электрификации автомобилей были свёрнуты, хотя в последние годы старые наработки вновь стали появляться на публике. EL LADA стала первым российским электромобилем, готовым к серийному производству. В сети неоднократно всплывала информация о подготовке завода к серийному производству. В настоящее время выпущено только 100 «Эллад» первого поколения, хотя руководство предприятия уверяет, что следующая партия будет гораздо многочисленнее.

Автор: Гурский Арсений

Источник фото: super-arsenal.com

Метки: «Тесломобили» советского автопрома |

Советские мобильники в 50-х годах |

Впервые устройства, которые мы сегодня называем мобильными телефонами, были изобретены в СССР в пятидесятых годах, за несколько лет до их повторного «изобретения» в США. Причём уровень техники и простота решений "карманных радиофонов" для того времени были лучшими в мире.

Впервые устройства, которые мы сегодня называем мобильными телефонами, были изобретены в СССР в пятидесятых годах, за несколько лет до их повторного «изобретения» в США. Причём уровень техники и простота решений "карманных радиофонов" для того времени были лучшими в мире.

1. МАРТИН КУПЕР БЫЛ НЕ ПЕРВЫМ.

Обычно об истории создания мобильного телефона рассказывают примерно так.

3 апреля 1973 года глава подразделения мобильной связи Motorola Мартин Купер, прогуливаясь по центру Манхеттена, решил позвонить по мобильнику. Мобильник назывался Dyna-TAC и был похож на кирпич, который весил более килограмма, а работал в режиме разговора всего полчаса.

Успеху Мартин Купера, пришедшего в фирму в 1954 году рядовым инженером, способствовало то, что с 1967 года он занимался разработкой портативных раций. Они-то и привели к идее мобильного телефона. Были портативные рации, были "мобильные" телефоны, которыми можно было пользоваться в автомобиле или поезде, а вот такого, чтобы просто ходить по улице - нет.

Более того, до начала 1960-х годов многие компании вообще отказывались проводить исследования в области создания сотовой связи, поскольку приходили к выводу, что, в принципе, невозможно создать компактный сотовый телефонный аппарат. И никто из специалистов этих компаний не обратил внимание на то, что по другую сторону "железного занавеса" в научно-популярных журналах стали появляться фотографии, где был изображен… человек, говорящий по мобильному телефону.

Мистификация? Шутка? Пропаганда? Попытка дезинформировать западных производителей электроники (эта промышленность, как известно, имела стратегическое военное значение)? Может быть, речь идет просто об обыкновенной рации?

Однако дальнейшие поиски привели к совершенно неожиданному выводу - Мартин Купер был не первым в истории человеком, позвонившим по мобильному телефону. И даже не вторым.

2. ЮНОСТЬ ВЕРИТ В ЧУДЕСА.

Человека на снимке из журнала "Наука и жизнь" звали Леонид Иванович Куприянович, и именно он оказался человеком, сделавшим звонок по мобильному телефону за 15 лет раньше Купера. Но прежде чем речь пойдет об этом, вспомним, что основные принципы мобильной связи имеют очень и очень давнюю историю.

Собственно, попытки придать телефону мобильность появились вскоре после возникновения. Были созданы полевые телефоны с катушками для быстрой прокладки линии, делались попытки оперативно обеспечить связь из автомобиля, набрасывая провода на идущую вдоль шоссе линию или подключаясь к розетке на столбе. Из всего этого сравнительно широкое распространение нашли только полевые телефоны (на одной из мозаик станции метро "Киевская" в Москве современные пассажиры иногда принимают полевой телефон за мобильник и ноутбук).

Искать розетку было не слишком удобно, так что идея мобильного беспроводного телефона появляется где-то в самом начале 20 столетия. Так, американская газета "Солт Лэйк Телеграм" со ссылкой на агенство "Ассошейтед пресс" 3 марта 1919 года сообщает, что Годфри С. Айзекс (Godfrey C. Isaacs), управляющий директор компании Маркони, сообщил, что проведенные опыты позволяют поверить в идею беспроводного карманного телефона, как повседневной вещи. "Так, лицо, гуляя по улице, может услышать в своем кармане телефонный звонок, и приложив трубку к уху, услышит голос другого, того, кто возможно, летит на самолете со скоростью сотни километров в час из Варшавы в Лондон".

Однако обеспечить подлинную мобильность телефонной связи стало возможно лишь после появления радиосвязи в УКВ диапазоне. К 30-м годам появились передатчики, которые человек мог без особого труда носить на спине или держать в руках - в частности, они использовались американской радиокомпанией NBC для оперативных репортажей с места событий. Соединения с автоматическими телефонными станциями такие средства связи еще не обеспечивали.

Следующий шаг, уже во время Великой Отечественной войны, сделал советский ученый и изобретатель Георгий Ильич Бабат в блокадном Ленинграде, предложив так называемый "монофон" - автоматический радиотелефон, работающий в сантиметровом диапазоне 1000-2000 МГц (сейчас для стандарта GSM используются частоты 850, 900, 1800 и 1900 Гц), номер которого кодируется в самом телефоне, снабжен буквенной клавиатурой и имеет также функции диктофона и автоответчика.

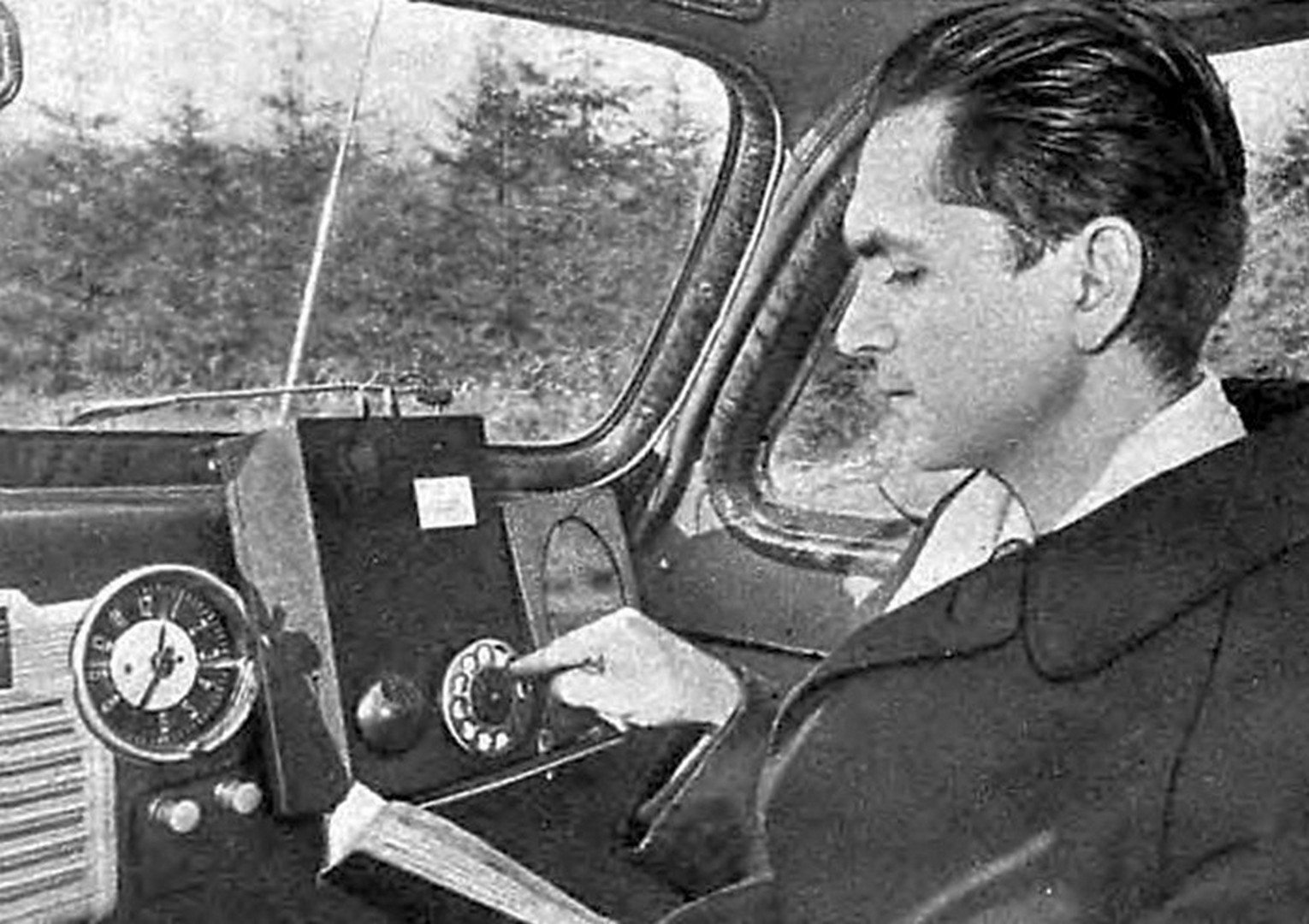

В 1946 году в журнале "Наука и жизнь", № 10, отечественные инженеры Г. Шапиро и И. Захарченко разработали систему телефонной связи из движущегося автомобиля с городской сетью, мобильный аппарат которой имел мощность всего в 1 ватт и умещался под щитком приборов. Питание было от автомобильного аккумулятора.

Итак, одним из тех, кто продолжил поиски в области мобильной связи в нашей стране, оказался Леонид Куприянович. О его личности пресса того времени сообщала очень мало. Было известно, что он жил в Москве, деятельность его пресса скупо характеризовала как "радиоинженер" или "радиолюбитель". Известно также, что Куприяновича можно было считать по тому времени успешным человеком - в начале 60-х у него была машина.

Созвучность фамилий Куприяновича и Купера - лишь начальное звено в цепи странных совпадений в судьбе этих личностей. Куприянович, как Купер и Гросс, тоже начинал с миниатюрных раций - он делал их с середины 50-х годов, и многие его конструкции поражают даже сейчас - как своими габаритами, так и простотой и оригинальностью решений. Радиостанция на лампах, созданная им в 1955 году, весила столько же, сколько первые транзисторные "уоки-токи" начала 60-х.

В 1957 году Куприянович демонстрирует еще более удивительную вещь - рацию размером со спичечный коробок и весом всего 50 грамм (вместе с источниками питания), которая может работать без смены питания 50 часов и обеспечивает связь на дальности двух километров - вполне под стать продукции 21 века, которую можно видеть на витринах нынешних салонов связи (снимок из журнала ЮТ, 3, 1957). Как свидетельствовала публикация в ЮТ, 12, 1957 г., в этой радиостанции были использованы ртутные или марганцевые элементы питания.

При этом Куприянович не только обошелся без микросхем, которых в то время просто не было, но и вместе с транзисторами использовал миниатюрные лампы. В 1957 и в 1960 годах выходит первое и второе издание его книги для радиолюбителей, с многообещающим названием - "Карманные радиостанции".

В издании 1960 года описывается простая радиостанция всего на трех транзисторах, которую можно носить на руке - почти как знаменитая рация-часы из фильма "Мертвый сезон". Автор предлагал ее для повторения туристам и грибникам, но в жизни к этой конструкции Куприяновича интерес проявили в основном студенты - для подсказок на экзаменах, что даже вошло в эпизод гайдаевской кинокомедии "Операция Ы".

И, так же, как и Купера, карманные рации навели Куприяновича сделать такой радиотелефон, с которого можно было бы позвонить на любой городской телефонный аппарат, и который можно брать с собой куда угодно. Пессимистические настроения зарубежных фирм не могли остановить человека, который умел делать рации со спичечный коробок.

3. НЕВОЗМОЖНОЕ СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ.

В 1957 году Л.И. Куприянович получил авторское свидетельство на "Радиофон" - автоматический радиотелефон с прямым набором. Через автоматическую телефонную радиостанцию с этого аппарата можно было соединяться с любым абонентом телефонной сети в пределах действия передатчика "Радиофона". К тому времени был готов и первый действующий комплект аппаратуры, демонстрирующий принцип работы "Радиофона", названный изобретателем ЛК-1 (Леонид Куприянович, первый образец).

ЛК-1 по нашим меркам еще было трудно назвать мобильником, но на современников производил большое впечатление. "Телефонный аппарат невелик по габаритам, вес его не превышает трех килограммов" - писала "Наука и жизнь". "Батареи питания размещаются внутри корпуса аппарата; срок непрерывного использования их равен 20-30 часам. ЛК-1 имеет 4 специальные радиолампы, так что отдаваемая антенной мощность достаточна для связи на коротких волнах в пределах 20-30 километров На аппарате размещены 2 антенны; на передней его панели установлены 4 переключателя вызова, микрофон (снаружи которого подключаются наушники) и диск для набора номера".

Так же, как и в современном сотовом телефоне, аппарат Куприяновича соединялся с городской телефонной сетью через базовую станцию (автор называл ее АТР - автоматическая телефонная радиостанция), которая принимала сигналы от мобильников в проводную сеть и передавала из проводной сети на мобильники. 50 лет назад принципы работы мобильника описывались для неискушенных читателей просто и образно: "Соединение АТР с любым абонентом происходит, как и у обычного телефона, только ее работой мы управляем на расстоянии".

Для работы мобильника с базовой станцией использовались четыре канала связи на четырех частотах: два канала служили для передачи и приема звука, один для набора номера и один для отбоя.

У читателя может возникнуть подозрение, что ЛК-1 был простой радиотрубкой для телефона. Но, оказывается, это не так.

"Невольно возникает вопрос: не будут ли мешать друг другу несколько одновременно работающих ЛК-1?" - пишет все та же "Наука и жизнь". "Нет, так как в этом случае для аппарата используют разные тональные частоты, заставляющие срабатывать на АТР свои реле (тональные частоты будут передаваться на одной волне). Частоты передач и приема звука для каждого аппарата будут свои, чтобы избежать их взаимного влияния".

Таким образом, в ЛК-1 имелось кодирование номера в самом телефонном аппарате, а не в зависимости от проводной линии, что позволяет его с полным основанием рассматривать в качестве первого мобильного телефона. Правда, судя по описанию, это кодирование было весьма примитивным, и количество абонентов, имеющих возможность работы через одну АТР получалось на первых порах весьма ограниченным. Кроме того в первом демонстраторе АТР просто включалась в обычную телефонную параллельно существующей абонентской точке - это позволяло приступить к опытам, не внося изменений в городскую АТС, но затрудняло одновременный "выход в город" с нескольких трубок. Впрочем, в 1957 году ЛК-1 существовал еще только в одном экземпляре.

Тем не менее, практическая возможность реализации носимого мобильника и организации сервиса такой мобильной связи хотя бы в виде ведомственных коммутаторов была доказана. "Радиус действия аппарата...несколько десятков км."- пишет Леонид Куприянович в заметке для июльского номера журнала "Юный техник" 1957 года. " Если же в этих пределах будет лишь одно приемное устройство, этого будет достаточно, чтобы разговаривать с любым из жителей города, имеющим телефон, и за сколько угодно километров." "Радиотелефоны ...могут быть использованы на автотранспорте, на самолетах и кораблях. Пассажиры смогут прямо из самолета позвонить домой, на работу, заказать номер в гостинице. Он найдет применение у туристов, строителей, охотников и т.д.".

Кроме того, Куприянович предвидел, что мобильный телефон сумеет вытеснить и телефоны, встраиваемые в автомобили. При этом молодой изобретатель сразу использовал нечто вроде гарнитуры "hands free", т.е. вместо наушника использовалась громкая связь. В интервью М.Мельгуновой, опубликованной в журнале "За рулем", 12, 1957 г. Куприянович предполагал производить внедрение мобильных телефонов в два этапа. "Вначале, пока радиотелефонов немного, дополнительный радиоприбор устанавливается обычно возле домашнего телефона автолюбителя. Но позднее, когда таких аппаратов будут тысячи, АТР уже будет работать не на один радиотелефон, а на сотни и тысячи. Причем все они не помешают друг другу, так как каждый из них будет иметь свою тональную частоту, заставляющую работать свое реле." Таким образом, Куприянович по существу, позиционировал сразу два вида бытовой техники - простые радиотрубки, которые было проще запустить в производство, и сервис мобильных телефонов, при котором одна базовая станция обслуживает тысячи абонентов.

Можно удивляться, насколько точно Куприянович более полувека назад представлял себе, как широко войдет мобильный телефон в нашу повседневную жизнь.

"Взяв такой радиофон с собою, вы берете, по существу, обычный телефонный аппарат, но без проводов" - напишет он спустя пару лет. "Где бы вы не находились, вас всегда можно будет разыскать по телефону, стоит только с любого городского телефона (даже с телефона-автомата) набрать известный номер вашего радиофона. У вас в кармане раздается телефонный звонок, и вы начинаете разговор. В случае необходимости вы можете прямо из трамвая, троллейбуса, автобуса набрать любой городской телефонный номер, вызвать "Скорую помощь", пожарную или аварийную автомашины, связаться с домом..."

Трудно поверить, что эти слова написаны человеком, не побывавшем в 21 веке. Впрочем, для Куприяновича не было необходимости путешествовать в будущее. Он его строил.

В 1958 году Купрянович по просьбам радиолюбителей публикует в февральском номере журнале "Юный техник" упрощенную конструкцию аппарата, АТР которого может работать только с одной радиотрубкой и не имеет функции междугородних вызовов.

Пользование таким мобильником было несколько сложнее, чем современными. Перед вызовом абонента надо было, помимо приемника, включить на "трубке" также и передатчик. Услышав в наушнике длинный телефонный гудок и сделав соответствующие переключения, можно было переходить к набору номера. Но все равно это было удобнее, чем на радиостанциях того времени, так как не надо было переключаться с приема на передачу и заканчивать каждую фразу словом "Прием!". По окончании разговора передатчик нагрузки отключался сам для экономии батарей.

Публикуя описание в журнале для юношества, Куприянович не боялся конкуренции. К этому времени у него уже готова новая модель аппарата, которую по тем временам можно считать революционной.

4. …ЗАТО УДОБНО, ДЕШЕВО И ПРАКТИЧНО.

Модель мобильного телефона 1958 года вместе с источником питания весила всего 500 грамм.

Этот весовой рубеж был снова взят мировой технической мыслью только… 6 марта 1983 года, т.е. четверть века спустя. Правда, модель Куприяновича была не столь изящна и представляла собой коробку с тумблерами и круглым диском номеронабирателя, к которой на проводе подключалась обычная телефонная трубка. Получалось, что при разговоре были либо заняты обе руки, либо коробку надо было вешать на пояс. С другой стороны, держать в руках легкую пластмассовую трубку от бытового телефона было куда удобнее, нежели устройство с весом армейского пистолета (По признанию Мартина Купера, пользование мобильником помогло ему хорошо накачать мышцы).

По расчетам Куприяновича, его аппарат должен был стоить 300-400 советских рублей. Это было равно стоимости хорошего телевизора или легкого мотоцикла; при такой цене аппарат был бы доступен, конечно, не каждой советской семье, но накопить на него при желании смогли бы довольно многие. Коммерческие мобильники начала 80-х с ценой 3500-4000 долларов США тоже были не всем американцам по карману - миллионный абонент появился лишь в 1990 году.

По утверждению Л.И.Куприяновича в его статье, опубликованной в февральском номере журнала "Техника-молодежи" за 1959 год, теперь на одной волне можно было разместить до тысячи каналов связи радиофонов с АТР. Для этого кодирование номера в радиофоне производилось импульсным способом, а при разговоре сигнал сжимался с помощью устройства, который автор радиофона назвал коррелятором. По описанию в той же статье, в основу работы коррелятора был положен принцип вокодера - разделение сигнала речи на несколько диапазонов частот, сжатие каждого диапазона и последующее восстановление в месте приема. Правда, узнаваемость голоса при этом должна была ухудшиться, но при качестве тогдашней проводной связи это не было серьезной проблемой. Куприянович предлагал устанавливать АТР на высотном здании в городе (сотрудники Мартина Купера пятнадцать лет спустя установили базовую станцию на вершине 50-этажного здания в Нью-Йорке). А судя по фразе "изготовленные автором этой статьи карманные радиофоны", можно сделать вывод, что в 1959 году Куприяновичем было изготовлено не менее двух опытных мобильников.

"Пока имеются лишь опытные образцы нового аппарата, но можно не сомневаться, что он получит в скором времени большое распространение на транспорте, в городской телефонной сети, в промышленности, на стройках и т.д." пишет Куприянович в журнале "Наука и жизнь" в августе 1957 года. Но самая большая сенсация ждала впереди.

5. НАЛАДОННИК К ПОЛЕТУ ГАГАРИНА.

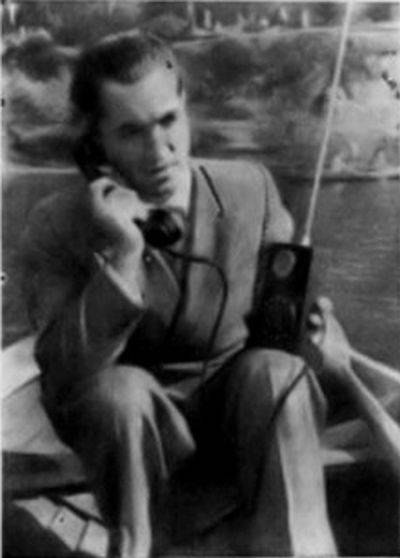

В 1961 году Л.И. Куприянович демонстрирует корреспондентам АПН Юрию Рыбчинскому и Ю. Щербакову... карманный мобильный телефон.

Увидев этот аппарат, современный читатель наверняка воскликнет "Не может быть!" В самом деле, создать в 1961 году телефон с размерами наладонника 21 столетия - это выглядит совершенно невероятным. Однако АПН, Агентство печати "Новости" созданное в том же 1961 году на базе бывшего Совинформбюро - организация весьма солидная, в задачах которой - доносить информацию об СССР зарубежным средствам массовой информации. Тут уж никаких непроверенных фактов, грозящих разоблачениями и скандалами, быть не может.

Полагаю, читатель уже пришел в себя после вида советского наладонника, и может спокойно воспринять другие данные аппарата. Куприянович довел вес мобильного телефона всего до 70 грамм. В начале второго десятилетия 21 века этим могут похвастаться далеко не все мобилы. Правда, функций у наладонника 1961 года минимум, дисплея нет и номернабиратель маленький - вертеть, видимо, придется карандашом. Но лучшего нигде в мире пока нет, и еще долго не будет. По описанию Рыбчинского, этот аппарат Куприяновича имел два передатчика и один приемник, был собран на полупроводниках и питался от никель-кадмиевых аккумуляторов, которые использовались в мобильных телефонах и в начале нового столетия.

Ну и наконец, мы подходим к кульминации. Корреспонденты АПН сообщили, что представленный мобильник - "последняя модель нового аппарата, подготовленная к серийному выпуску на одном из советских предприятий".

Именно так и написано - "подготовленная к серийному выпуску". В том, что завод не указан, ничего удивительного по тем временам нет. Бывали случаи, когда завод-изготовитель бытовой электроники не указывался даже в инструкции по эксплуатации.

"Уже сейчас многие специалисты считают новое средство связи серьезным соперником обычного телефона." - сообщал читателям корреспондент АПН. - "Транспорт, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, геологоразведочные партии, строительство — вот далеко не полный перечень возможных областей применения телефонной связи без проводов. Для того, чтобы обслужить радиофонией связью такой город, как Москва, потребуется всего десять автоматических телефонных радиостанций. Первая из таких станций запроектирована в новом столичном районе — Мазилово."

Ну и, конечно - планы на будущее. Л.И. Куприянович ставит перед собой задачу создать мобильник размером со спичечный коробок и дальностью действия 200 километров.

А потом наступила тишина. На данный момент - это последняя из известных автору страницы публикаций о радиофоне Куприяновича, планах его производства и строительства инфраструктуры. Странно и то, что публикация корреспондентов международного новостного агентства всплыла лишь в областной газете "Орловская правда" (12, 1961). В центральных изданиях о сенсационном наладоннике - ни слова. Не говоря уже о зарубежных.

При этом те же издания продолжают публиковать другие статьи изобретателя. В февральском номере "ЮТ" за 1960 г. Куприянович публикует описание радиостанции с автоматическим вызовом и дальностью действия 40-50 км, в январском номере "Техники - молодежи" за 1961 год - популярную статью о технологиях микроэлектроники "Радиоприемник под микроскопом". В ноябрьском номере "ТМ" - еще одна статья: "Европа смотрит на Красную площадь". Все это, конечно, нужно и актуально, но как же мировое достижение нашей, советской науки?

Все это так странно и необычно, что невольно наталкивает на мысль: а был ли на самом деле работающий радиофон?

6. "МЕНЯ ТЕРЗАЮТ СМУТНЫЕ СОМНЕНИЯ".

Скептики прежде всего обращают внимание на тот факт, что в публикациях, которые научно-популярные издания посвятили радиофону, не был освещен сенсационный факт первых телефонных звонков. Из фотографий тоже нельзя точно определить, то ли изобретатель звонит по мобильнику, то ли просто позирует. Отсюда возникает версия: да, попытка создания мобильника была, но технически аппарат не удалось довести, поэтому о нем больше и не писали. Однако задумаемся над вопросом: а с какой стати журналисты конца 50-х - начала 60-х должны считать сам по себе звонок отдельным событием, достойным упоминания в прессе? "Так это значит, телефон? Неплохо, неплохо. А по нему, оказывается, еще и звонить можно? Это просто чудо! Никогда бы не поверил!"

Здравый смысл подсказывает, что про неработающую конструкцию в 1957-1961 г. ни один советский научно-популярный журнал писать бы не стал. Таким журналам и без того было о чем писать. В космосе летают спутники, а затем и человек. Физики установили, что каскадный гиперон распадается на лямбда-нуль-частицу и отрицательный пи-мезон. Звукотехники восстановили первоначальное звучание голоса Ленина. Добраться от Москвы до Хабаровска благодаря ТУ-104 можно за 11 часов 35 минут. Компьютеры переводят с одного языка на другой и играют в шахматы. Начато строительство Братской ГЭС. Школьники со станции "Чкаловская" сделали робота, который видит и говорит. На фоне этих событий создание мобильного телефона - это вообще не сенсация. Читатели ждут видеотелефонов! "Телефонные аппараты с экранами можно строить хоть сегодня, наша техника достаточно сильна" - пишут они в том же "ТМ" … в 1956 году. "Миллионы телезрителей ждут, когда же радиотехническая промышленность приступит к выпуску телевизоров с цветным изображением.. Давно пора подумать о телевизионной трансляции по проводам (кабельном ТВ - О.И.)"- читаем в том же номере. А тут, понимаете, мобила какая-то несовременная, даже без видеокамеры и цветного дисплея. Ну кто о ней бы написал хоть полслова, если бы она не работала?

Тогда почему же "первый звонок" стали считать сенсацией? Ответ простой: так захотел Мартин Купер. 3 апреля 1973 года им была проведена пиар-акция. Чтобы компания Motorola смогла получить разрешение на использование радиочастот для гражданской мобильной связи у Федеральной Комиссия по Коммуникациям (Federal Communications Commissions или FСС), необходимо было как-то показать, что мобильная связь действительно имеет будущее. Тем более, что на те же частоты претендовали конкуренты. И не случайно первый звонок Мартина Купера, по его собственному рассказу журналистам San Francisco Chronicle , был адресован сопернику: "Это был один парень из AT&T, продвигавший телефоны для автомобилей. Его звали Джоэл Энджел. Я позвонил ему, и рассказал, что звоню с улицы, с настоящего "ручного" сотового телефона. Я не помню, что он ответил. Но вы знаете, я слышал, как скрипят его зубы".

Куприяновичу не требовалось в 1957 - 1961 годах делить частоты с конкурирующей фирмой и выслушивать по мобильнику их скрежет зубовный. Ему не требовалось даже догонять и перегонять Америку, ввиду отсутствия других участников забега. Как и Купер, Куприянович тоже проводил пиар-акции - так, как это было принято в СССР. Он приходил в редакции научно-популярных изданий, демонстрировал аппараты, сам писал статьи о них. Вполне вероятно, что буквы "ЮТ" в названии первого аппарата - прием, чтобы заинтересовать редакцию "Юного техника" разместить его публикацию. По непонятным обстоятельствам тему радиофона обошел только ведущий радиолюбительский журнал страны - "Радио", как, впрочем, и все другие конструкции Куприяновича - кроме карманной рации 1955 года.

Были ли у самого Куприяновича мотивы показывать создавать и показывать журналистам на протяжении целой пятилетки аж три разных неработающий аппарата - например, чтобы добиться успеха или признания? В публикациях 50-х годов место работы изобретателя не указывается, СМИ представляют его читателям как "радиолюбителя" или "инженера". Однако известно, что Леонид Иванович жил и работал в Москве, ему было присвоена ученая степень кандидата технических наук, впоследствии он работал в Академии медицинских наук СССР и в начале 60-х имел машину (для которой, кстати, сам создал радиотелефон и противоугонную радиосигнализацию). Иными словами, по советским меркам был человеком весьма успешным. Два из изобретений Куприяновича в 70-е годы запатентованы в США. Сомневающиеся могут также проверить пару десятков опубликованных любительских конструкций, включая и адаптированный для юных техников ЛК-1.

Посмотрим на вопрос с другой стороны. Может быть, в то время в тех же США было много подобных любительских конструкций? Откроем февральский номер журнала "Modern Mechanics" за 1958 год со статьей Джона Робинсона Пирса (J.R.Pierce), директора исследований в области электросвязи компании "Bell Telephone Laboratories", под названием "Телефоны завтрашнего дня". Кому как не ему знать об этом.

"Убеждает ли это (появление карманных пейджеров - О.И.) нас в возможности телефона в каждом автомобиле, или, может быть, даже в каждом кармане?" - пишет господин Пирс. "Технически, это скоро станет возможным. Мы можем создать миниатюрный приемник на транзисторах, который может работать 24 часа в день без существенной разрядки автомобильного аккумулятора. Вместе с подходящим передатчиком автомобильный телефон можно разместить в "бардачке" или объединить с радио. А в дальнейшем не будут абсурдом и карманные телефоны".

Если считать, что руководитель исследовательских подразделений фирмы "Белл" говорит абсолютно искренне, то выходит, что в 1958 году он ничего о подобных телефонах в США не слышал. Он всего лишь считает идею не бредовой. Разумеется в будущем.

Не надо думать, что американцы вообще не мечтали о подобном телефоне. В сентябре 1956 года тот же журнал публикует захватывающую статью "Ваш телефон завтрашнего дня". О том, как однажды ночью в будущем на Рыночной улице в Сан-Франциско молодой человек звонит по мобиле своему другу в Риме. С видео. С 3-D видео. В Америке будущего телефонный номер будут давать каждому младенцу с рождения. Если до человека не дозвонились, значит он умер. Вот такой оптимистический прогноз.

Радиофон сыграл, пожалуй, только одну важную роль в жизни Куприяновича - определил выбор жизненного пути. "Несколько лет работал Леонид Куприянович над своим изобретением, сначала как любитель, а затем радиодело стало его профессией." - писал Юрий Рыбчинский.

Итак, нет сомнений, что радиофон существовал, работал, имелись в каком-то виде решения о его производстве, как и развертывании системы базовых станций в Москве. Тогда почему это все не пришло в нашу жизнь еще тогда?

7. А ПУТЬ И ДАЛЕК И ДОЛГ…

За время перестройки читатели привыкли к печальным рассказам о гениях в СССР, чьи изобретения были безжалостно похоронены бюрократией (в сравнении с их коллегами, процветающими в условиях частной инициативы на Западе). И было бы весьма заманчивым сказать - вот, была у советского народа возможность еще при Хрущеве шагнуть в мобильную эпоху, но из-за запретов иметь в частном пользовании рации возможность сия была утрачена. И было бы такое объяснение простым и понятным.

Только вот в жизни развитие событий в эту немудреную схему не укладывается.

Прежде всего, бюрократические препятствия сотовой связи существовали как в СССР, так и в США. FCC потребовался 21 год, чтобы официально разрешить широкомасштабное использование сотовых телефонов гражданскими лицами. С другой стороны, в СССР довольно быстро решались вопросы пользования радиосвязью гражданскими лицами, если речь шла не личном, а о служебном использовании. В 60-е годы в СССР был запущен общенациональный сервис автомобильной связи "Алтай", для того времени довольно неплохой. Тогда, может, всему виной бюрократическое недомыслие? Дескать, не оценили чиновники достоинств сотовой связи и не дали хода. Да еще и кто-нибудь из авторитетных экспертов заявил: "Сотовые телефоны не имеют будущего, в то время как связь в автомобилях используется уже сегодня"… Стоп. Но эти слова прозвучали не в 1959, а в 1973 году, не в СССР, а в США, и заявила это частная фирма Bell. Причем, по мотивам, знакомым по советским производственным фильмам - фирма продвигала устройство автомобильной связи, весом 14 килограммов. Дальнейшее развитие сотовой связи в США тоже напоминало сюжет из советского кино. После исторического звонка Купера сотовые телефоны еще не были одобрены FCC и не могли попасть на прилавок. Из-за этого желающие обзавестись дорогостоящей новинкой американцы были вынуждены записываться в очереди на 5-10 лет вперед. Исправить ситуацию удалось лишь в 1983 году, причем чисто советским способом - "по блату". Основатель фирмы Motorola Пол Гэлвин, используя свое личные связи и знакомство с вице-президентом США Джорджем Бушем, смог добиться у него встречи с Рональдом Рейганом. Основным доводом в разговоре был чисто политический - Япония могла догнать и перегнать Америку по сотовой связи. Судьба разработки в прямом смысле была решена по звонку свыше.

Могла такая история произойти в СССР? Могла. Более того, она и произошла в конце 50-х годов, как рассказывают, после визита правительственной делегации в Японию (и здесь Япония сыграла роль). Вышло Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о разработке новой системы УКВ радиотелефонной связи, в которой разработчиками этой системы были назначены целый ряд предприятий и институтов: Государственный союзный проектный институт (ГСПИ), г. Москва, НИИ коммутационной техники, г. Ленинград, НИИ связи, г. Воронеж, и завод "Дальняя связь", г. Ленинград. Проект получил шифр "Алтай-1". Работы над проектом начались в 1958 г, а в 1959 году система "Алтай" получила Золотую медаль на Брюссельской международной выставке.

"Алтай" с самого начала имел конкретных заказчиков, от которых зависело выделение средств. Кроме того, основная проблема при реализации обоих проектов была вовсе не в том, чтобы создать портативный аппарат, а в необходимости значительных вложений и времени в создание инфраструктуры связи и ее отладку и расходов на ее содержание. При развертывании "Алтая", например, в Киеве выходили из строя выходные лампы передатчиков, в Ташкенте возникали проблемы из-за некачественного монтажа оборудования базовых станций. Как писал журнал "Радио", в 1968 году систему "Алтай" удалось развернуть только в Москве и Киеве, на очереди были Самарканд, Ташкент, Донецк и Одесса.

Мобильная связь в начале 60-х в любой стране была бы достаточно дорогим сервисом, который могла позволить себе лишь небольшая часть населения. У потенциального заказчика - крупного западного бизнесмена или советского руководителя - вовсе не было тогда потребности носить телефон в кармане. На работе или дома они были обеспечены проводной связью, а на открытом воздухе к их услугам вседа была машина с шофером, где можно было не задумываться о габаритах и весе аппаратуры. С этой точки зрения "Алтай" хорошо соответствовал тогдашнему спросу. Восемь передатчиков обслуживали до 500-800 абонентов, а качество передачи было сопоставимо только с цифровой связью. Реализация этого проекта выглядела более реальной, чем развертывание национальной сотовой сети на базе "Радиофона".

Тем не менее, идею мобильника, несмотря на видимую несвоевременность, вовсе не похоронили. Были и промышленные образцы аппарата!

ВМЕСТО ЭПИЛОГА.

Через 30 лет после создания ЛК-1, 9 апреля 1987 года, в отеле «KALASTAJATORPPA» в Хельсинки (Финляндия) генеральный секретарь ЦК КПСС М.С.Горбачев совершил мобильный звонок в Министерство связи СССР в присутствии вице-президента Nokia Стефана Видомски.

Так мобильный телефон превратился в средство влияния на умы политиков - так же как первый спутник во времена Хрущева. Хотя, в отличие от спутника, действующий мобильник на самом деле не был показателем технического превосходства - по нему имел возможность звонить тот же Хрущев...

"Постойте!" - возразит читатель. " Так кого же следует считать создателем первого мобильного телефона - Купера, Куприяновича, Бачварова?"

Думается, противопоставлять результаты работ здесь не имеет смысла. Экономические же возможности для массового использования нового сервиса сложились лишь к 1990 году.

Не исключено, что были и другие попытки создания носимого мобильника, опередившие свое время, и человечество когда-нибудь о них вспомнит.

mir-i-mi.ucoz.ru/news/sovetskie_mobilniki_v_50_kh_godakh/2016-02-07-460

Метки: Советские мобильники в 50-х годах |

Внезапность в тактике Суворова |

Внезапность как средство достижения быстрого и наиболее полного успеха в бою и операции стремились использовать все выдающиеся полководцы и военачальники. В различные периоды развития военного искусства формы, способы и приемы достижения внезапности были различны. Особо высокого мастерства в их применении добился А. В. Суворов. Среди великих полководцев военная история сложно найти второго такого творца побед. Идеей внезапности проникнуты все его военные предприятия — как тактического, так и стратегического плана, насыщены все его военные поучения, оставленные современникам и потомкам.

В различной степени фактор внезапности присутствует во всех проведенных Суворовым боях, сражениях и военных кампаниях. Суть внезапности состоит прежде всего в новаторстве, в неожиданном для врага применении новых тактических средств борьбы или необычных способов и приемов ведения боевых действий, отсутствии в них шаблона. А.В. Суворов вошел в военную историю именно как полководец-новатор, носитель передовой русской военной мысли, многие из принципов военного искусства которого опережали свое время и были непонятны его противникам. Бить противника тем, чего у него нет, «удивить-победить» — вот один из девизов Суворова.

Новые оригинальные способы и приемы ведения боевых действий полководца резко отличались от принятых тактических и стратегических систем того времени, применяемых почти всеми другими армиями. Он отрицал основы общепринятой современной ему военной теории и «ниспроверг теорию своего века» практикой. Принцип внезапности органически вытекал и был неразрывно связан с главными принципами ведения военных действий, изложенными Суворовым в «Науке побеждать»: глазомер, быстрота и натиск. Особое достоинство этих трех принципов, русский полководец видел как раз в том, что они обеспечивали достижение внезапности и эффективное использование полученных в результате ее преимуществ над противником. «...Полная внезапность, — писал Суворов, — которая нами применяется всюду, будет заключаться в скорости оценок значения времени, натиске». И далее: «...в военных действиях следует быстро сообразить — и немедленно же исполнить, чтобы неприятелю не дать времени опомниться».

Великий полководец хорошо понимал, что фактор внезапности — это временно действующий фактор. Действие его длится до того момента, пока противник ошеломлен внезапным нападением или неожиданными, непривычными для него приемами и способами вооруженной борьбы. Но как только он преодолеет растерянность, сумеет ликвидировать вызванное ими неравенство в условиях ведения борьбы, фактор внезапности исчерпает себя. Поэтому Суворов требовал немедленной реализации преимуществ, достигнутых внезапностью. «Время дороже всего», — говорил он.

Ошеломить противника стремительностью и неожиданностью — вот кредо полководческого искусства Суворова. «Одна минута решает исход баталии, один час — успех кампании...» Этого правила полководец неукоснительно придерживался во всех войнах и сражениях. Внезапными действиями он всегда захватывал инициативу и уже до конца боя не выпускал ее, а чтобы продлить действие фактора внезапности, стремился вслед за одной неожиданностью применить другую. Арсенал его приемов был неистощим. Вряд ли можно найти два проведенных им сражения, которые повторяли бы одно другое.

Суворову приходилось руководить боевыми действиями в самых разных условиях. И всегда он умел из их особенностей извлекать выгоду. Его решения часто были самыми неожиданными, всегда дерзкими, исходили из принципа, что на войне нужно делать то, что противник считает невозможным. Быстрота и решительность действий в сочетании с внезапностью восполняли Суворову нехватку в войсках и позволяли ему почти во всех сражениях достигать победы над превосходящими силами противника. «Быстрота и внезапность заменяют число». Суворов дал удивительные и неповторимые примеры, подтверждающие этот тезис. Из 63 боев и сражений, им проведенных, в 60 он побеждал противника, превосходившего его силы иногда в 3-4 раза и более. Причем наиболее блестящие победы Суворов одержал над одной из сильнейших в тот период времени турецкой и лучшей в Европе французской армиями.

Еще более удивительным было то, что победы им достигались малой кровью при значительных потерях противника. Так, в сражении при Рымнихе в 1789 году, он нанес поражение 100000-ой турецкой армии, которая в четыре раза по численности превосходила русские войска. Еще более удивительна победа под Измаилом. Одну из сильнейших крепостей того времени, имевшую 35-тысячный гарнизон и считавшуюся неприступной, Суворов взял штурмом с 31-тысячной армией, уничтожив в бою 26 тыс. и пленив 9 тыс. вражеских солдат и офицеров. Армия Суворова потеряла 4 тыс. человек убитыми и 6 тыс. ранеными.

Недоброжелатели и завистники, не понимавшие необычности боевых приемов Суворова, не способные оценить роль в них быстроты и внезапности, считали его победы над турецкой армией просто везением, и, когда русский полководец в 1799 году возглавил союзные войска в Италии, мало верили, что он сможет взять верх и одержит столь же блистательные победы над французами, с триумфом прошедшими уже по многим странам Европы. Однако и они не смогли противопоставить что-либо суворовской тактике. Так, в сражении на Треббии, он разгромил 33-тысячную армию Макдональда, имея 22 тыс. человек; потерял 6 тыс., французы — 18 тыс. солдат. В битве при Нови его армия, штурмуя укрепленные позиции противника, потеряла 8 тыс. человек, а французы — 13 тыс.

Таковы результаты и цена суворовских побед. Они, безусловно, слагались из многих факторов, но внезапность играла в них первостепенную роль. Она не являлась результатом лишь мгновенной импровизации полководца, а сознательно заранее готовилась на основе предвидения предстоящего сражения. Только знание обстановки, военного искусства и психологии врага, его слабых сторон, непрерывность разведки, а также хорошо обученные, тренированные, обладающие высоким моральным духом, высокой боеспособностью войска, позволяют добиваться эффекта внезапности.

Все это прекрасно понимал Суворов и прежде всего своей системой обучения и воспитания войск готовил русских «чудо-богатырей», способных быстро осуществить любой его замысел, любой маневр, пойти на любой подвиг. Воспитывая в своих солдатах мужество и храбрость, уверенность в себе, Суворов руководствовался принципом, гласящим, что «природа редко рождает храбрецов, они во множестве создаются трудом и обучением». Подготовленная Суворовым армия, была надежным гарантом успешного осуществления блестящих замыслов полководца. Суворов был новатором и в вопросах управления. Чтобы умело использовать обстановку и ошеломить противника внезапностью, он не только предоставлял своим подчиненным право широкой инициативы, но требовал ее. Однако это право «частного почина» он еще в 1770 году строго обусловил требованием: пользоваться им «с разумом, искусством и под ответом». Возможность применения инициативы частными начальниками полководец-новатор обеспечил тем, что отказался от устоев линейной тактики — соблюдать локтевую связь между отдельными частями армии в бою.

Основу внезапных действий Суворова составляли быстрая и правильная оценка обстановки и смелость принимаемых решений (как, например, атаковать малыми силами превосходящие силы противника); стремительный и скрытный марш к полю боя; применение новых, неожиданных для противника боевых порядков; необычность использования родов войск; неожиданное для противника направление ударов, в том числе с тыла, ошеломляющая стремительность наступления и атаки, применение штыкового удара, непривычного и недоступного для других армий; смелый и неожиданный маневр на поле боя; внезапные контратаки; применение ночных атак; умелое использование особенностей местности, погоды, психологии и ошибок противника.

В каждом сражении Суворов стремился использовать практически целый комплекс приемов, обеспечивающих достижение внезапности, умело сочетая их в зависимости от текущей обстановки и мгновенно реагируя на любые ее изменения, любую оплошность противника, не упускал ни одного случая, позволявшего вырвать победу. Способность Суворова мгновенно схватывать все тонкости обстановки, предвидеть намерения и возможные действия противника, подмечать его слабости и промахи, улавливать его психологию поражали современников и вселяли в войска уверенность в правильности принимаемых им решений, какими бы рискованными они ни казались. Это открывало перед Суворовым широкие возможности действовать внезапно.

Взять хотя бы его решение на штурм Измаила. В течение года русская армия безуспешно осаждала эту крепость и дважды отступала от ее стен. Заседавший незадолго до прибытия Суворова военный совет признал невозможность активных действий против Измаила. Совсем иное решение принял Суворов, вступив в командование армией. Оно было настолько необычным и неожиданным, что сам полководец признал: на такое можно решиться только один раз в жизни. Суворов избрал штурм. Это было вопреки правилам «классического» искусства крепостной войны того времени, которые сводились к методической инженерной атаке крепости. Еще более неожиданным решение Суворова было для противника, уже на опыте убедившегося в неприступности измаильских стен.

Огромное значение в достижении внезапности придавал Суворов быстроте и скрытности марша к полю боя. Для того, чтобы обеспечить себе возможность «свалиться» на врага «как снег на голову», Суворов разработал и изложил в «Науке побеждать» свои правила марша, а настойчивой тренировкой войск добился в этом изумительных результатов. Нормальный переход войск под командованием Суворова составлял от 28 до 35 верст в сутки, то есть он в 3-4 раза был больше общепринятой в те времена нормы подобных переходов на Западе и даже в 2 раза — увеличенную «фридриховскую» норму. Но и это был не предел. При форсированном марше суворовские войска проходили до 50 верст. В предвидении противника Суворов строил походный порядок ближе к боевому, чтобы не тратить время на перестроения, обеспечить внезапность атаки и захватить инициативу в бою. Обычно это были взводные колонны или каре (применялись боевые порядки Суворовым в зависимости от характера противника). В большинстве своем марши проводились скрытно, в ночное время, невзирая на любую погоду.