-Метки

-Рубрики

- Армия (215)

- Авиация (39)

- БРАУЗЕРЫ (480)

- Google Chrome (113)

- Brave Browser (3)

- UC Browser (2)

- Comodo Dragon (2)

- NAVER Whale Browser (1)

- SlimBrowser (1)

- Aurora (1)

- Lemon Browser (1)

- Coc Coc (1)

- Maxthon (1)

- Vivaldi (1)

- Internet Explorer, Microsoft Edge (26)

- Mozilla Firefox (63)

- Opera (46)

- Safari (9)

- SeaMonkey (7)

- Slimjet (3)

- TOR (1)

- Yandex (38)

- Амиго (4)

- Гогуль (1)

- Спутник (2)

- ВИДИО (2917)

- Youtube (2451)

- Программы для создания видио (78)

- Видео 360 градусов (1)

- Как скачать видио (54)

- ФЛЭШКИ (27)

- РАМОЧКИ (633)

- Летние (162)

- Осенние (73)

- Зимние (63)

- Весенние (42)

- Музыкальные (24)

- Для поздравлений (21)

- Для видио (14)

- Кулинарные (3)

- Для текста (237)

- ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ (1010)

- ДЕТИ (63)

- ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО (54)

- ЖЗЛ (60)

- ЖКХ (44)

- ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО (88)

- ЗДОРОВЬЕ (572)

- Гигиена, зарядка (28)

- Лекарства (19)

- Народные средства (166)

- ИГРЫ (60)

- ИЛЛЮЗИИ (18)

- ИСКУССТВО (754)

- ЖИВОПИСЬ (145)

- ПИСАТЕЛИ (4)

- ПОЭЗИЯ (103)

- ФОКУСЫ (6)

- ИСТОРИЯ (305)

- КОСМОС, НЛО (66)

- КУЛИНАРИЯ (405)

- Блюда из грибов (16)

- ВЫПЕЧКА (43)

- ЗАКУСКИ (42)

- КАШИ (5)

- Мясные блюда (58)

- НАПИТКИ (18)

- Пельмени и т.д. (3)

- Рыбные блюда (42)

- САЛАТЫ (28)

- Советы (35)

- Соления, Копчения, Консервация (43)

- Спиртное (13)

- СУП (16)

- ТОРТЫ (26)

- МУЗЫКА (2822)

- Как скачать музыку (27)

- ПЛЕЕРЫ МУЗЫКАЛЬНЫЕ (85)

- ПЛЭЙКАСТЫ (2415)

- МУЛЬТФИЛЬМЫ (22)

- НАУКА (314)

- НЕПОЗНАННОЕ (72)

- ОБРАЗОВАНИЕ (320)

- ДЕТСКИЕ РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ (книги, пособия) (236)

- Общество (869)

- ОТКРЫТКИ, ПОЖЕЛАНИЯ (61)

- ОФОРМЛЕНИЕ ДНЕВНИКОВ, ПОСТОВ, БЛОГОВ (171)

- WordPress (1)

- ЛИРУ (23)

- Оформление текста (2)

- ПЕНСИИ и ЛЬГОТЫ (33)

- ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ, ПРИТЧИ и т.д (256)

- АФОРИЗМЫ, ЦИТАТЫ (66)

- ГОРОСКОПЫ (77)

- ЗАГАДКИ И Т.Д. (92)

- ПРАЗДНИКИ (183)

- 1 АПРЕЛЯ (11)

- 23 ФЕВРАЛЯ (9)

- 8 МАРТА (23)

- 9 МАЯ (40)

- ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ (16)

- НОВЫЙ ГОД (25)

- СВЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ (41)

- ПРИРОДА (926)

- НАСЕКОМЫЕ (83)

- ПТИЦЫ (56)

- ВЕСНА (11)

- Водный мир (95)

- ЗИМА (33)

- ЛЕТО (9)

- ОСЕНЬ (62)

- ФАУНА (263)

- ФЛОРА (83)

- Психология (27)

- РАБОТА С КОМПЬЮТЕРОМ И ИНТЕРНЕТОМ (4304)

- Ватсап, Сипнет и т.д (31)

- Монитор (25)

- Оперативная память (24)

- Windows 11 (20)

- Linux (8)

- Операционные системы, альтернатива Windows (3)

- Российские операционные системы и компьютеры (2)

- CHROME OS (1)

- Анонимная операционная система Tails (1)

- Mac OS X (7)

- Office (158)

- WiFi - беспроводная сеть (157)

- Windows 10 (684)

- Windows 7 (405)

- Windows 8 (176)

- Windows ХР (40)

- АНТИВИРУСЫ, ВИРУСЫ (541)

- АРХИВЫ, АРХИВАЦИЯ (35)

- БИОС (14)

- Видиокарта (17)

- ВИРТУАЛЬНЫЕ МАШИНЫ (8)

- Жёсткий диск (112)

- Клавиатура, мышь (164)

- Материнская плата (11)

- Модем, Флешка (153)

- НОУТБУК, ПЛАНШЕТ, ТЕЛЕВИЗОР (191)

- Облачные хранилища файлов (29)

- Обои для рабочего стола (53)

- Операционная Система Windows (161)

- Платежи (5)

- ПРИНТЕР, СКАНЕР (29)

- ПРОГРАММЫ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА (1343)

- Работа с файлами и папками (172)

- РЕЕСТР (36)

- СКАЙП, ВЕБ-КАМЕРА (86)

- РЕФОРМА (15)

- РУКОДЕЛИЕ (213)

- Советы хозяйке (101)

- СМАРТФОН и ТЕЛЕФОН (240)

- СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ (225)

- Facebook (17)

- Gmail (12)

- Mail.ru (13)

- Twitter (7)

- Yahoo (6)

- В Контакте (28)

- ЛИРУ (17)

- Одноклассники (29)

- Сайты (90)

- Яндекс (11)

- СПОРТ (29)

- СПРАВОЧНИКИ (80)

- СССР (205)

- ТЕХНИКА (88)

- ФОТО (465)

- Как скачать фото (16)

- Фоторамки (5)

- СЛАЙД - ШОУ (30)

- ФОТОАППАРАТ (8)

- ФОТОШОП (332)

- ГЕНЕРАТОРЫ (19)

- КОЛЛАЖИ (9)

- Программы фотошопа (105)

- Уроки по фотошопу (31)

- ФИЛЬТРЫ (7)

- ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ (72)

- ЭКОНОМИКА (81)

- Налоги (24)

- ЭЛЕКТРОННЫЕ И АУДИКНИГИ (37)

- Создание электронных книг (2)

- ЮМОР (3214)

- МОТИВАТОРЫ и ДЕМОТИВАТОРЫ (1231)

- КОТОМАТРИЦА (1832)

-Музыка

- Perry Como "Impossible"

- Слушали: 5137 Комментарии: 1

- Любимая мелодия

- Слушали: 6047 Комментарии: 1

- Осенняя грусть

- Слушали: 31503 Комментарии: 1

- Алексей Чумаков - Я от тебя схожу с ума

- Слушали: 35968 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Осеннее настроение |

Метки: Осеннее настроение |

Процитировано 1 раз

Ирина Круг |

Метки: Ирина Круг |

Понравилось: 1 пользователю

ЛЮБОВЬ НЕ ЖДЁТ |

|

|

Метки: ЛЮБОВЬ НЕ ЖДЁТ |

Процитировано 1 раз

В объективе — война |

29 ноября исполняется 110 лет со дня рождения Романа Лазаревича Кармена — кинорежиссера, оператора, журналиста, сценариста, выдающегося мастера документального кино.

Р. Кармен — Народный артист СССР (1966), Герой Социалистического Труда (1976), лауреат Ленинской (1960), Государственной, двух Сталинских премий, призов международных кинофестивалей.

Особой страницей в творчестве Р. Кармена является военная кинопублицистика.

Р. Кармен прошел войну в Испании, всю Великую Отечественную. Он смотрел на войну и на воинов через объектив кинокамеры и мог быть только на свету, под открытым небом, где каждую минуту рисковал и мог стать мишенью. Лишь один раз он снимал в помещении: когда в штаб Рокоссовского и Воронова привезли пленного фельдмаршала Паулюса. Его единственной наградой в годы войны был орден Красной Звезды, полученный за Испанию.

В конце войны в осажденном Берлине Кармен сумел выйти на связь... с имперским министром пропаганды Геббельсом. Обнаружив работающий городской телефон, Кармен подбил переводчика вызвать министерство пропаганды и пригласить к телефону министра. Когда тот подошел к телефону и на вопрос, сколько гитлеровцы еще продержатся, ответил: «Несколько месяцев!», Кармен произнес несколько дерзких фраз, после которых Геббельс бросил трубку.

После войны Кармен снимал Нюрнбергский процесс, войну во Вьетнаме.

Почти в семьдесят лет он взвалил на себя еще одну огромную работу — создание двадцати телевизионных фильмов о Великой Отечественной войне по заказу американцев. Кармен считал своим долгом воспользоваться возможностью рассказать посредством телевидения американскому народу всю правду о войне. Поэтому сериал и был назван «Неизвестная война». Острая полемика с американскими продюсерами по поводу каждой строчки, каждого слова текста стоила ему колоссального нервного напряжения, но он делал это терпеливо и настойчиво. Порой легче было встать из-за стола и прервать переговоры, чем убедить, доказать свою правоту, но Кармен все-таки доказывал и отстаивал свою точку зрения.

Он торопился успеть сделать фильм так, как он это видел и понимал. Он боялся не за себя, он боялся каких-нибудь неожиданных событий, которые могли бы прервать эту работу. Хотя чувствовал себя уже неважно. В одном из писем от 5 апреля 1978 года (за двадцать три дня до смерти) Кармен писал: «Я сейчас весь без остатка погружен в завершение трудного и очень сложного дела с этими фильмами для американского телевидения. Буквально света божьего не вижу, поднимаюсь в шесть утра, а завершаю рабочий день далеко за полночь. Силы иссякают, сердце напоминает о себе постоянно, ведь два инфаркта я уже имел, казалось бы, нужно беречь себя, а я вот так играю с огнем».

Игра с огнем стала для него обычной. В самом деле, он так и не почувствовал себя стариком и работал до последнего дня своей долгой рабочей жизни. Смерть совладала с ним лишь в тот момент, когда он уже закончил свой последний, поистине неимоверный труд — серию фильмов о Великой Отечественной войне. Он только что смонтировал двадцатый фильм из этой серии, быть может, лучший из всех, какие он создал за всю свою жизнь, — фильм «Неизвестный солдат». Смонтировал, озвучил его, сам наговорил на пленку свой, как всегда, типично «карменовский», берущий за душу текст. И как только работа была полностью завершена, умер. Это была в полном смысле слова солдатская смерть на боевом посту.

За годы Великой Отечественной войны, рискуя собственной жизнью, фронтовые кинооператоры сняли около 3,5 тыс. километров кинопленки. Всего на фронте работало 258 операторов (по другим данным, 282), каждый второй был ранен, каждый четвертый убит. Но, что бы ни случилось, они продолжали держать свою камеру в руках — единственное, но верное оружие в борьбе со страхом смерти.

Великая Отечественная война никогда не станет прошлым, которое нас не волнует и не вызывает переживаний и гордости. Военные кино- и фотооператоры сохранили для нас каждое мгновение этих тяжелых, горьких и славных дней. Они описывали и снимали, раскрывали героизм и мужество фронтовиков. Их произведения несли огромный заряд патриотизма, веры в нашу победу. Их работы до сих пор помогают нам понять, почувствовать и узнать правду о войне, раскрыть истинный смысл происходящего в современном мире.

Метки: В объективе — война |

Понравилось: 1 пользователю

Авиация |

Метки: Авиация |

Понравилось: 1 пользователю

Ирина КРУГ |

|

|

Метки: Ирина КРУГ |

Понравилось: 1 пользователю

Золотой Саксофон |

|

Метки: Золотой Саксофон |

Понравилось: 1 пользователю

Самые полезные советы |

Укроп, мёд и валериана! Всего 1 столовая ложка сотворит чудо с твоими сосудами.

К сожалению, наши кровеносные сосуды имеют свойство загрязняться. Они накапливают на своих стенках отложения неорганических солей, что в дальнейшем является причиной развития атеросклероза, нарушения кровообращения, повышенного давления и варикоза. Поэтому рекомендуется регулярно проводить курс очищения кровеносной системы.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● 100 г семян укропа

● 2 ст. л. молотого корня валерианы

● 2 л кипятка

● 2 ст. л. мёда

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Смешай семена укропа и молотый корень валерианы, затем залей смесь кипятком.

2. Когда настой остынет до 40 градусов, добавь 2 столовые ложки мёда.

3. Перелей настой в банку, хорошенько укутай и дай настояться ровно 1 день.

Употреблять средство для очищения сосудов следует по 1 столовой ложке за полчаса до еды. Курс лечения 20 дней, затем нужно сделать перерыв на 10 дней. После перерыва необходимо повторить курс еще раз

Он поставил луковый компресс на шею. То, что произошло через несколько часов, — поразительно!

От работы щитовидной железы зависит функционирование всей эндокринной системы. При достаточном содержании йода в организме у тебя не возникает проблем с ней. Отсутствие же нужного количества йода дает о себе знать: увеличивается щитовидная железа, ты ощущаешь хроническую усталость, нарушается гормональный баланс.

Восстановить нормальную работу щитовидки помогут йод содержащие продукты: морские водоросли, морская рыба, виноград, яблоки, щавель, спаржа и лук.

Очень нуждаются в большом количестве йода дети и беременные женщины.

«Так Просто!» заботится о твоем здоровье, поэтому делится рецептом чудесно гокомпресса из красного лука для щитовидной железы. Особенно он пригодится тем, кто страдает от ее увеличения. Уже через месяц результаты будут ощутимы!

ТЕБЕ ПОНАДОБИТСЯ:

● 500 г красного лука

● стерильная марля или бинт

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Тщательно измельчи лук в блендере или в мясорубке.

2. Помести кашицу из лука на марлю и приложи компресс к горлу на 2 часа.

3. Сверху марлю прикрой клеенкой или компрессной бумагой, затем укутай шею теплым шарфом.

Делать такой компресс следует два раза в неделю на протяжении месяца. Таким образом ты сможешь не только вылечить щитовидную железу, но и провести профилактику на весь последующий год.

Метки: Самые полезные советы |

Процитировано 1 раз

Красивые песени о любви |

|

Метки: Красивые песени о любви |

Понравилось: 1 пользователю

... МУДРЫЕ МЫСЛИ ... |

|

Метки: ... МУДРЫЕ МЫСЛИ ... |

Понравилось: 1 пользователю

Пенсионный тупик |

Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ), по имеющейся информации, готовит обоснование для новой пенсионной реформы. Жертвами «оптимизации» могут стать силовики. Бюджетный кризис толкает чиновников к отмене военных пенсий, которые получают служащие Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, других силовых структур.

Вслед за реформой гражданских пенсий логика кризиса ведет экономический блок правительства к наступлению на силовиков. Нынешние военные отставники могут спать спокойно – их пенсии отменять не планируется, но силовики действующие могут в будущем вместо пожизненной пенсии получить лишь однократное выходное пособие – для адаптации к работе «на гражданке». Такое решение вроде как уже обсуждается в структурах Минфина.

Обещать – не жениться

О том, что нечто подобное зреет в умах чиновников, можно судить по публичным выступлениям Владимира Назарова, директора подведомственного Минфину НИФИ. По его мнению, военные пенсии нужно пересматривать, причем довольно радикально: «Надо вместо пенсии предложить нормальный социальный контракт. Когда человек заканчивает военную службу, если он не инвалид и у него все в порядке, надо дать ему деньги на переобучение, большое выходное пособие, чтобы хватило на год-два безбедной жизни, и после этого он как нормальный член общества вполне может работать на другой работе». Интересно, куда может пойти и на что должен жить 60-летний отставник, ведь именно до такого возраста сегодня разрешено служить старшим офицерам в звании полковника и выше?

Возникает закономерный вопрос: это намеренная утечка, зондаж общественного мнения или провокация? Если военные стерпят, промолчат, можно будет и впредь давить на них, лишать социальных гарантий, обрезать пенсионные выплаты. Но даже если это утечка, напоминает провокацию. Говорить о лишении военнослужащих пенсий в тот момент, когда они, рискуя жизнями, противостоят террористам в Сирии, – удар в спину. Если же это ложный информационный вброс, он имеет политический подтекст, подрывая авторитет Верховного главнокомандующего, по указу которого ВКС России участвуют в боевых действиях.

В любом случае обществу напрямую дают понять, что силовики Министерству финансов не по карману. Мол, это балласт, который надо сбросить. Но в этой логике государству не по карману скорее Министерство финансов и его НИФИ, существующие лишь потому, что есть Российская армия и Военно-морской флот.

Однако речь о другом. Пренебрежительное отношение к служивым людям проявляется в нашем государстве, к сожалению, не впервые. Достаточно вспомнить хрущевские реформы, когда из армии в одночасье выбросили на улицу миллион человек. Или новации Сердюкова, сопровождавшиеся увольнением в запас десятков тысяч офицеров, многих из которых спустя пару лет пришлось уговаривать вернуться «с гражданки». Поэтому сегодняшний пример – хороший повод еще раз напомнить государственным чиновникам реальную ситуацию с военными пенсиями и индексацией окладов военнослужащих.

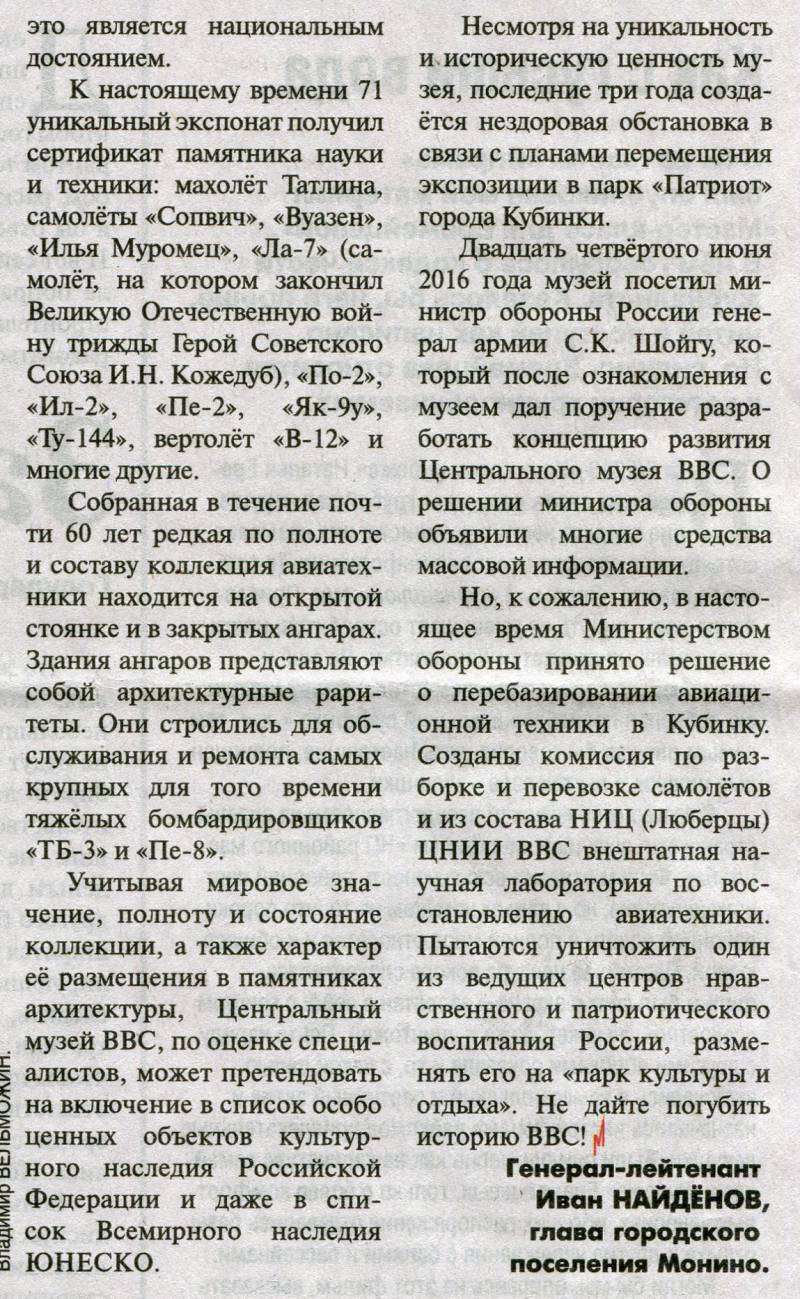

После 1 января 2012 года положенная по закону № 306 (от 7 ноября 2011 года) ежегодная индексация окладов (на процент инфляции) не проводилась ни разу. Трижды подряд принимались специальные федеральные законы, замораживавшие увеличение денежного содержания. При этом представители законодательной власти, ответственные за оборону и безопасность государства, регулярно повторяли, как заклинание: это в последний раз, подтверждая народную мудрость: «Нет ничего более постоянного, чем временное».

Индексация военных пенсий в 2014 году составила семь процентов при инфляции 11,34. В 2015-м – 7,5 процента при инфляции 12,91. В 2016-м в бюджет был заложен уровень инфляции 6,4 процента, которая реально будет выше. Февральская индексация военных пенсий на 3,99 процента не компенсировала снижение их покупательной способности за последние годы.

Как видим, с начала 2012-го по февраль 2016-го военные пенсии в реальном выражении потеряли 12,1 процента, хотя государство обещало их ускоренный рост за счет возврата накопленного долга (закон № 309 от 8 ноября 2011 года, президентский Указ № 604 от 7 мая 2012 года). В частности, в Указе № 604 была определена опережающая на два процента прибавка военных пенсий по сравнению с ростом потребительских цен.

Пожили, как люди? И хватит!

Тем не менее на июльском (2016 год) заседании правительства обсуждалось, как еще сильнее затянуть пояса. Проанализировав итоги первого полугодия, чиновники пришли к выводу: экономика сработала не так, как хотелось бы. Денег нет, бюджет на следующую трехлетку предстоит верстать в условиях жесткой экономии. Министрам было поручено выискивать резервы: урезать незащищенные статьи как минимум на пять процентов. Социалку пока не трогают, но о дополнительной индексации пенсий, мол, придется забыть.

В Минфине признались, что вариантов сверстать сбалансированный бюджет, как это требует руководство страны, немного. Дыру в четыре триллиона рублей, образовавшуюся по понятным причинам, можно закрыть тремя способами – заморозить расходы, взять деньги в Резервном фонде или увеличить доходы. Себе депутаты ничего не урезали и не собираются. Таков стиль работы «эффективных менеджеров», которые могут успешно руководить экономикой лишь при высокой цене на нефть.

В Минфине признались, что вариантов сверстать сбалансированный бюджет, как это требует руководство страны, немного. Дыру в четыре триллиона рублей, образовавшуюся по понятным причинам, можно закрыть тремя способами – заморозить расходы, взять деньги в Резервном фонде или увеличить доходы. Себе депутаты ничего не урезали и не собираются. Таков стиль работы «эффективных менеджеров», которые могут успешно руководить экономикой лишь при высокой цене на нефть.

А что же с денежным довольствием, от величины которого также зависит размер военных пенсий? Закон № 371 (от 14 декабря 2015 года) установил, что оклады военнослужащих и приравненных к ним в 2016 году не индексируются. Значительное увеличение денежного довольствия в 2012–2013-м вроде как обеспечило повышение уровня жизни личного состава и сотрудников силовых и правоохранительных структур в соответствии с их социальным статусом. Военным и приравненным к ним государство тогда просто вернуло накопленный долг, хотя и без компенсации за прошедшие годы. В результате уровень денежного довольствия поднялся выше среднего заработка в ведущих секторах отечественной экономики.

Как ситуация обернулась потом, хорошо известно. Ни в 2013-м, ни в 2014-м, ни в 2015-м индексации окладов, повторим, не было, а после принятия бюджета на 2016-й стало ясно, что и ждать нечего. В итоге оклады военнослужащих по должности и по воинскому званию с учетом инфляции снизились более чем на 44 процента. Покупательная способность окладов за пять лет упала на треть с лишним. Чтобы вернуться к ситуации, которая была на 1 января 2012 года, их надо повысить более чем на 50 процентов.

Справедливости ради надо сказать, что с назначением министром обороны Сергея Шойгу военнослужащим Вооруженных Сил производились дополнительные выплаты за счет внутренних резервов. Однако дальнейшее их повышение под большим вопросом, так как финансовые возможности МО РФ не безграничны, а сложная экономическая ситуация и военная операция в Сирии скорее всего съедят все имеющиеся запасы.

Среднее денежное довольствие в абсолютных цифрах вроде и не уменьшается. Но по факту уровень жизни военных после 1 января 2012 года продолжает быстро снижаться. Каждый год Минфин, правительство, Госдума, Совет Федерации, повторим, обещают, что это временное явление и в ближайшем будущем государство выполнит свои социальные обязательства перед личным составом и сотрудниками силовых и правоохранительных структур. Но воз и ныне там.

Понятно, что в условиях сложной международной обстановки и экономического спада говорить о повышении уровня жизни одних только военнослужащих сложно. В такой же ситуации сейчас находятся бюджетники, многие гражданские специалисты, пенсионеры, которым в 2016 году прибавили всего 4 процента при официальной инфляции более 12 процентов. Но и загонять в дальний угол проблему поддержания на должном уровне социального статуса военных, ждать, когда из силовых и правоохранительных структур опять начнут уходить самые грамотные кадры, нельзя.

В сложной экономической ситуации в России страдают прежде всего наименее социально защищенные и ущемленные в правах слои населения, к которым отчасти можно отнести, как это ни покажется странным, и служивых людей. Сегодня им могут что-то дать, а завтра забрать или пообещать и тут же забыть об этом. Но если страна, образно говоря, превращается в военный лагерь в окружении натовских баз, то работать на оборону должны все – от слесаря до олигарха. Однако государство почему-то не решается ввести прогрессивный налог на доходы физических лиц. В результате малоимущие и миллиардеры платят одинаковые 13 процентов. Так и не введена монополия на производство и продажу алкогольной продукции.

Все это воспринимается крайне негативно, особенно на фоне миллионных зарплат и бонусов, выплачиваемых в государственных корпорациях, а также безудержного прибавления зарплаты и различных поощрений сотрудникам Следственного комитета, прокурорам и народным избранникам.

Прокурорские льготы

Как сказал «Военно-промышленному курьеру» бывший член Комитета Государственной думы Российской Федерации по обороне Вячеслав Тетекин, до сих пор не решен вопрос с пресловутым коэффициентом 0,54 процента, которым у военных попросту отняли часть назначенной пенсии.

Когда принимался закон, было решено, что к ней каждый год будет добавляться по два процента. Хотя в этом случае до полной пенсии доживет не каждый военнослужащий, поскольку она сложится лишь через 23 года. Это дискриминация, идущая вразрез со всеми законами в области прав человека. Нарушена статья 55 (часть 2) Конституции РФ, которая гласит: «В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина». Более того, государство не может произвольно изменить уже признанный им статус таких лиц и уменьшить обусловленный им объем социальных гарантий. В противном случае подрывается авторитет власти, падает уважение к праву, умаляется достоинство личности.

Подобное ущемление распространяется почему-то исключительно на военнослужащих. Однако делается исключение для военных прокурорских работников, судей, следователей, некоторых других категорий, например гражданских госслужащих. Более того, им назначается пенсия в 100 процентов оклада. Законодательные органы в соответствии с частью 6 статьи 12 ФЗ № 309 (от 8 ноября 2011 года) почему-то не применили ограничительные пенсионные новации в отношении военных судей, прокурорских работников, сотрудников Следственного комитета РФ, пенсионеров из числа указанных лиц и членов их семей. Тем самым нарушен принцип равенства, установленный статьей 19 Конституции РФ и подкрепленный Конституционным судом в Постановлении № 12-П (от 16 июня 2007 года), где сказано: «В сфере пенсионного обеспечения соблюдение принципа равенства означает, помимо прочего, запрет вводить не имеющие объективного и разумного оправдания различия в пенсионных правах лиц, принадлежащих к одной и той же категории (запрет различного обращения с лицами, находящимися в одинаковых или сходных ситуациях)».

На особом положении оказались федеральные гражданские госслужащие администрации президента РФ и правительства РФ, народные избранники федерального уровня, чиновники различных государственных корпораций. Их должностные оклады были приравнены к воинским. Так что неприменение понижающего коэффициента 0,54 процента к вышеуказанным категориям подрывает систему взаимосвязи всех видов государственной службы, принципы ее построения и функционирования, установленные законодательством, и является дискриминацией. Когда офицер перестает служить, ему почему-то назначают лишь чуть более половины от суммы заработанной и заслуженной пенсии. А теперь предлагается лишить и этого. Разумеется, популярности военной службе такие инициативы не прибавляют.

Хочется верить, что мы живем в демократическом правовом государстве, где Конституция имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. А принимаемые правовые акты не противоречат Основному закону (ч. 1 ст. 15).

Увы, государство само завело себя в пенсионный тупик. Но безвыходных ситуаций, как известно, не бывает. При наличии политической воли решение найдется.

Серия сообщений "ПЕНСИИ и ЛЬГОТЫ":

Часть 1 - Пенсионная система РФ функционирует в режиме проматывания сбережений доверившихся ей граждан

Часть 2 - Работающим старикам пенсию платить не будут?

...

Часть 26 - Пенсии: «Нагреть» население и выглядеть благодетелями

Часть 27 - Военные пенсии с 1 января 2017 года

Часть 28 - Пенсионный тупик

Часть 29 - Откуда у Пенсионного фонда лишние деньги?

Часть 30 - Военные пенсии в 2017 году. Чем дальше - тем ну его...

Часть 31 - Февральская индексация пенсий - повезёт не всем

Часть 32 - Владимир Путин подписал два закона, касающихся пенсий

Часть 33 - Военные пенсии неподвластны верховному главнокомандующему

Метки: Пенсионный тупик |

Песни о Любви |

Метки: Песни о Любви |

Понравилось: 1 пользователю

Художники |

Метки: Художники |

Процитировано 1 раз

ДВА СЕРДЦА, ДВЕ ДУШИ |

Метки: ДВА СЕРДЦА ДВЕ ДУШИ |

Понравилось: 1 пользователю

Алексей Брянцев - Лучшие Песни |

Метки: Алексей Брянцев - Лучшие Песни |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Позабыв о ядерной угрозе: Запад в ужасе от российского ПАК ДА |

Каждый день появляется все больше статей от западных СМИ о российском самолете нового поколения ПАК ДА. Каждая из них пронизана страхом и опасениями, поскольку разработка получится действительно мощная.

Издание Dailystar сообщает, что из-за появления самолета ПАК ДА, Россия сможет делать меньший упор на ядерное вооружение. Они переживают из-за «значительного прогресса» в процессе строительства. Dailystar называют ПАК ДА «ужасающим самолетом», который способен добраться до любого места на земле за два часа с территории Российской Федерации. Дальность полета составит почти 14 тысяч километров. Это возможно благодаря развиваемой скорости. Силовая установка самолета будет состоять из четырех двигателей НК-32+. Dailystar сообщает, что скорость самолета может быть в пять раз больше скорости звука.

ПАК ДА будет выполнен по схеме «летающее крыло». Все дополнительные агрегаты будут максимально скрываться, как и вооружение, которое собираются спрятать в корпус. Даже антенная система будет реализована через идею «умной обшивки». Большинство наружных антенн будут встроены в корпус.

Материалы, из которого сделан самолет, способны выдерживать нагрев до 1500 градусов и даже в течение более долгого времени. Как сообщает Dailystar, это еще больше беспокоит западные армии.

Время, когда количество ядерных боеголовок решало многое прошло. США, делая упор на ПРО, поступают опрометчиво. В будущем, когда появится ПАК ДА и похожие на него самолеты, межконтинентальные ракеты могут отойти на второй план, сделав оборону тех же США беспомощной.

http://warfiles.ru/show-133070-pozabyv-o-yadernoy-...ase-ot-rossiyskogo-pak-da.html

Серия сообщений "Авиация":

Часть 1 - Топ-5 самолётов конструкторского бюро Туполева

Часть 2 - Двойной инцидент в июле 1953-го

...

Часть 27 - Авиамузей Монино. Самолёты ОКБ А. Н. Туполева. Часть 2

Часть 28 - Авиамузей Монино. Часть 3. Самолёты ОКБ Яковлева

Часть 29 - Позабыв о ядерной угрозе: Запад в ужасе от российского ПАК ДА

Часть 30 - Невероятные фотографии воздушного движения

Часть 31 - Суровый воздух

...

Часть 37 - «Грачи» не прилетели: почему новые Су-25Т так и не смогли заменить в России устаревшие Су-25

Часть 38 - Необычный истребитель «Беркут»: как его создавали и почему он исчез

Часть 39 - Чем закончилась первая встреча советских МиГ-21 и американских F-4 «Фантом» во Вьетнаме

|

Метки: Запад в ужасе от российского ПАК ДА |

Вставай, страна огромная! (Песни о войне.) |

|

Метки: Вставай страна огромная! (Песни о войне.) |

Природа плачет, ей сегодня грустно |

|

Метки: Природа плачет ей сегодня грустно |

Понравилось: 1 пользователю

Саксофон |

Метки: Саксофон |

Процитировано 1 раз

ЗА ДРУЗЕЙ !!! |

Метки: ЗА ДРУЗЕЙ !!! |

Понравилось: 1 пользователю

Осенние цветы |

Метки: Осенние цветы |

Понравилось: 1 пользователю

Ах, какая осень, ах, какая: вся из жёлтых листьев золотая |

|

Осеннее настроение |

Метки: Осеннее настроение |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Прогулка по осеннему лесу и волшебная музыка |

Метки: Прогулка по осеннему лесу и волшебная музыка |

Бабье лето |

Метки: Бабье лето |

Красивая музыка |

Метки: Красивая музыка |

Их учат стыдиться наших побед... Что выйдет из таких детей? |

-

Моя дочь пришла из школы после контрольной по истории:

– Папа, давай я тебя проэкзаменую по теме СССР в 1945-53 годах. Какой академик преследовал науку генетику? Какие литературные журналы закрыл Жданов? Какие великие писатели в этих журналах печатались? О чём был спор между Сталиным и Вознесенским? Почему начали арестовывать врачей?

Экзамен я, конечно, выдержал. Потому что с юных лет, со времён перестройки наслышан и про академика Лысенко, и про разгром журналов «Звезда» и «Ленинград», где публиковались Ахматова и Зощенко, и про «Дело врачей». Но дальше сам стал задавать вопросы:

– И это всё, что у вас было на контрольной? А про достижения того времени вам говорят? Какие заводы были построены, какие города? А знаешь, что тогда каждую весну выходило постановление о снижении цен на продукты и ширпотреб? Слышала, у Высоцкого есть песня про послевоенное детство: «Было время, и цены снижали!»

– Снижали?! – удивилась дочка. – А у нас в учебнике табличка, насколько выросли цены в то время...

Тут я не выдержал и прочёл дочери свою лекцию, потому что у меня возникло впечатление, что ее учат истории какого-то другого народа.

– Подумай, какое отношение имеют Лысенко, «Звезда» и «Ленинград» к жизни твоих прабабушек и прадедушек? Как это их коснулось? Скорее всего, никак. А теперь давай поговорим про настоящую жизнь после войны. Следы этой жизни и сейчас вокруг нас, стоит только оглянуться.

Какая улица в нашем городе самая красивая? Правильно, проспект Ленина! А ещё перекрёсток Кирова и Кутузова. Всё это так называемая «сталинская архитектура». В любом городе, куда ты ни приедешь – в Воронеже, Курске, Туле, Москве – выделяются своим стилем послевоенные кварталы. Дом, где живут твои бабушка и дедушка в посёлке Металлургов, тоже построен в это время. Квартира с высоким потолком, большой кухней, балконом, эркерами. Такое жильё не для каких-то «шишек» предназначалось – для простых рабочих, для рядовых инженеров НТМЗ.

А ведь строили не только парадные «сталинки». Посмотри на частный сектор: Рудная, Сортировочная, Бункерная – до самой Щегловской засеки тянутся одноэтажные домики, построенные после войны. Нищие тогда были, недоедали? Да, недоедали. Но сколько жилья сумели построить!

Теперь вспомни, когда входим в деревню к бабушке Ире, сплошной стеной от трассы до пруда стоят тополя. И вдоль всех полевых дорог тянутся такие же лесополосы: клёны, акации, другие деревья. Откуда они взялись? Думаешь, всегда тут росли? Нет, они появились после войны. В 1946 году была сильная засуха, некоторые люди даже умерли от голода. И тогда был принят Сталинский план преобразования природы. Чтобы защитить степь от суховеев, были посажены многие тысячи километров лесозащитных полос. Твои бабушки и дедушки пионерами ухаживали за этими саженцами. С тех пор засухи не приносят жестоких последствий, послевоенные лесополосы защищают нас.

Кстати решение о строительстве Северо-Крымского канала, который обводнил сухие степи Крыма и из-за которого сейчас спорят Украина и Россия, тоже было частью этого плана.

Посмотри ещё на больницы в наших райцентрах. Без труда узнаешь «сталинскую архитектуру» и в них. В каждом маленьком городке появился такой лечебный центр. Да-да, и тот самый, в котором твой папа родился. Но дело не в том, что они до сих пор солидно смотрятся, хоть многие с тех пор запущены и даже закрыты. Дело в том, что благодаря развитию медицины детская смертность за десять послевоенных лет снизилась в шесть раз.

Перед войной 30 процентов детей умирало от болезней – каждый третий! Вспомни свою группу в детском саду и представь, что пятерых уже нет. Страшно подумать, правда? А в 1955 году детская смертность снизилась до 5 процентов. В семьях твоих бабушек и дедушек никто не умер после войны. А у прабабушек и прадедушек сосчитать умерших братиков и сестричек – пальцев на руках не хватит! Вот как всё изменилось за одно десятилетие. Теперь-то нам кажется, что это обычное дело: раз ребёнок родился, медицина обязана его защитить. А тогда это был колоссальный прогресс. В стране, поднимавшейся из военных руин!

То, что Лысенко испортил развитие генетики, признаю – очень плохо. Но разве одной генетикой исчерпывалась наша наука? Научный подъём был фантастический! Разве не удивительно, что мы за четыре года в разорённой стране догнали американцев, научившись делать атомные бомбы? А потом и вовсе США перегнали своей более мощной водородной бомбой. Еще мы первыми на планете начали использовать мирный атом. Первая атомная электростанция в Обнинске пущена в 1954 году. Что же в ваших контрольных об этом вопросов не задают?

В 1946 году в нашей стране были созданы первые реактивные самолёты: МиГ-9 и Як-15. А в 1954 году в серийное производство уже запущен МиГ-19, способный летать быстрее звука. Про это тоже сейчас молчок?

А как у нас развивалась промышленност!. Уже через семь лет после Победы мы добывали угля вдвое больше, чем до войны. Все наши соседние, знакомые тебе шахтёрские городки: Суворов, Кимовск, Киреевск, Липки, Советск – возникли в это время. А если по всей стране посчитать, выросли многие сотни новых городов…

Говорю я всё это и думаю: почему? Почему мы всюду кричим, что живём в свободной стране со свободным распространением информации, а я собственному ребёнку открываю родную историю как откровение? Как какую-то почти конспиративную тайну, которая и в учебниках не записана, и по телевидению почти не звучит!

Какое представление о своих предках получат дети, начитавшись таких учебников? Что жили в «этой стране» двести миллионов олигофренов, которых непрерывно репрессировали, у которых отнимали журналы и генетику, писателей и врачей? А когда умер тот, кто творил все эти безобразия, они вместо того, чтобы радоваться, взяли и ударились в плач!

Что, кроме стыда, должен испытывать школьник, пройдя курс такой истории? Стыда за время грандиозных перемен, небывалых успехов?!

Был я несколько лет назад в Польше и ради интереса купил их учебник истории. Вроде бы Польша – страна, к социалистической эпохе ещё более враждебная. Чему же они своих детей учат? Думаете, так же ругают своё советское прошлое? Не угадали. Ругают они только СССР. А Польскую народную республику и её коммунистических руководителей хвалят – за то, что индустрию развивали, детские здравницы строили, бесплатное высшее образование студентам давали. Да много ещё за что.

Вот это национальный подход. Надо уважать своих предков, гордиться их успехами – независимо от того, под знаменем какого цвета они этих успехов достигли.

Тем более нам-то есть чем гордиться!

http://politobzor.net/show-107384-ih-uchat-styditsya-nashih-pobed-chto-vyydet-iz-takih-detey.html

Метки: Их учат стыдиться наших побед... Что выйдет из таких детей? |

Понравилось: 1 пользователю

Профессор в США: Советские люди жили богато, как американцы сегодня |

«Уровень жизни советских 100% людей к 80-м годам — могу это доказать с цифрами в руках, — равнялся и по многим параметрам превышал уровень жизни 80% американских семей сегодня. За исключением одного параметра — жилья, которого СССР потерял в годы войны для 25000000 человек,» — пишет профессор Лопатников из исследовательского центра по изучению композитных материалов университета Делавэр (США) в своём «Журнале антипропаганды». Приводим его текст полностью:

Профессор Лопатников:

«Еще раз для людей с триггерным сознанием: я могу показать в США места, которые выглядять чудовищно по сравнению с Пхеньяном.

Это совершенно не означает, что в Северной Корее все замечательно, а в США все ужасно. США, Британия, по своему,интересные страны и сегодня — спасибо их островному положению, — в них комфортно жить. Комфортнее, чем в Северной Корее.

Речь совершенно не об этом. Речь о том, что социалистический строй в СССР, на Кубе, в Северной Корее, показал совершенно удивительную способность обеспечивать людям максимально достойную жизнь в доступных этим странам по существу военных условиях, которые не они себе создали.

Надо осознавать, что СССР, например, дважды терял по 30% национального богатства в XX веке в мировых войнах и стартовал с состояния отсталости на 100-150 лет от колониальных европейских империй, ограбивших к тому времени весь мир.

Надо осознавать, насколько низким был старт, если еще в 1928 году в СССР было 84; крестьянства, тогда как в Англии было 17% крестьянства уже в первой половине XIX века. И стартуя с такого вот состояния, СССР создал первоклассную индустрию, первоклассную науку, первоклассную систему образования.

Причем все это СССР создал за считанные 16 лет, тогда как вот уже 25 лет «капиталистическая экономика» даже и не приблизилась к показателям последних советских лет НИ В ЧЕМ.

Уровень жизни советских 100% людей к 80-м годам — могу это доказать с цифрами в руках, — равнялся и по многим параметрам превышал уровень жизни 80% американских семей сегодня. За исключением одного параметра — жилья, которого СССР потерял в годы войны для 25000000 человек.

Плюс надо помнить, что за считанные годы до войны в города переселились десятки миллионов человек, которые тоже требовали жилья... СССР не успел... Надо было защищаться, а не тратить ресурсы на хамон.

Куба. Бог с ней, с кубинской армией, которая оказалась ключевой силой на африканском континенте и имела вес в Латинской Америке. Бог с ней. Но... Куба — остров с ничтожным, по существу, населением, находясь в военно-экономической блокаде, — обеспечила такую продолжительность жизни, которой могут позавидовать иные более чем развитые страны и такой уровень медицины, что туда стремятся попасть на лечение из Канады и США.

Да та же Северная Корея. Не очень там хорошо, хотя достижения тоже очевидны и, с учетом блокады, тянут на чудо. НИ ОДНА капиталистическая страна, окажись она под таким всеобщим военным, политически и экономическим давлением не в выжила бы в принципе. Северная Корея выжила, создала — вынуждено! — мощную армию и люди там из-за этого живут небогато, но, как бы сказать... ЧИСТО.

По существу, социалистических стран не было ВРЕМЕНИ, чтобы строить социализм, ибо все они находились в условиях осады с момента возникновения первого такого государства — СССР.

Их вынужденным ответом на агрессию была мобилизация всего: экономики, армии, народа. Им просто не дали спокойно развиваться элиты тех стран, что ограбили весь мир до нитки и потому располагали значительно большими ресурсами.

Но придет время, и умные люди оценят опыт и СССР, и Кубы, и СК и похоронят «Синий мир» ворья раз и навсегда.

И вообще, просто не надо врать. Ни про голодомор, ни про ужасы Северной Кореи, ни про Сталина, ни про идеальные США.

Просто не надо врать.

И тогда все встает на свои места.»

Метки: Профессор в США: Советские люди жили богато как американцы сегодня |

Понравилось: 1 пользователю

Музыка Поль Мориа |

Метки: Музыка Поль Мориа |

Процитировано 1 раз

Песни из кинофильмов! |

Метки: Песни из кинофильмов! |

Понравилось: 1 пользователю

Любовь - волшебная страна |

Метки: Любовь - волшебная страна |

Авиамузей Монино. Часть 3. Самолёты ОКБ Яковлева |

Як-17

Первый полёт Як-15У - реактивного истребителя реданной схемы - состоялся 6 июня 1947 г, а в следующем месяце завершились заводские лётные испытания машины. Государственные испытания истребитель прошёл с оценкой "удовлетворительно", был рекомендован к принятию на вооружение и получил обозначение Як-17 (по классификации НАТО Feather - "Перо"). Як-17 - второй реактивный самолёт ОКБ Яковлева, который являлся по существу самолётом Як-15, поставленным на шасси с носовым колесом.

Турбореактивный двигатель РД-10 тягой 900 кгс позволял развивать истребителю скорость почти 750 км/час. Если на первых образцах Як-17 стояли двигатели с моторесурсом всего 25 часов, то на последних моторесурс с повышенной до 910 кгс тягой доходил до 50 часов. На самолёте стояли две пушки НС-23 с боекомплектом 105 патронов, прицел АСП-1, а в правой консоли крыла - фотопулемёт ПАУ-22. Самолёты Як-17 использовались в основном для подготовки лётчиков к освоению МиГ-15. Производство Як-17 завершилось в 1949-м выпуском 430 машин (в том числе и учебных). Як-17 эксплуатировались также в Польше, Чехословакии и Китае.

Як-23

В 1946 г Великобритания продала нам турбореактивные двигатели "Нин" и "Дервент V" компании "Роллс-Ройс" и ОКБ-115 поручалось создание фронтового истребителя с двигателем "Дервент V". К концу 1947 г английский двигатель уже был запущен в серийное производство под индексом РД-500.

Для быстрой постройки самолёт Як-23 проектировался по "реданной" схеме, при которой турбореактивный двигатель осевого типа монтировался под кабиной лётчика, и без герметичной кабины. В начале марта 1947 г А.С. Яковлев утвердил эскизный проект самолёта, а спустя три месяца опытный Як-23 выкатили из сборочного цеха завода № 115.

Первый полёт 8 июля того же года провёл лётчик-испытатель М.И. Иванов. По ходу испытаний на больших скоростях обнаружилась тряска самолёта, и лишь после доработки горизонтального оперения получили максимальную скорость у земли 932 км/час, а на большой высоте значение числа "М" достигло 0,845. 3 августа Як-23 был продемонстрирован на авиационном параде в Тушино. По итогам государственных испытаний были выявлены недостаточная дальность радиосвязи с землей, повышенные нагрузки на ручке управления и педалях, а негерметичность кабины при полете на большой высоте требовала от пилота немалой выносливости. Однако в целом по результатам государственных испытаний был сделан вывод, что истребитель … может быть принят на вооружение…

Вооружение Як-23 состояло из двух орудий НР-23 калибра 23 мм, расположенных в нижней части фюзеляжа, под двигателем. Благодаря хорошей манёвренности самолёта время и радиус виража на высоте 5 000 м составили 28 сек и 750 м. За боевой разворот с высоты 5 000 м при скорости 600 км/час самолёт набирал 2 500 м. Потолок достигал почти 15 км. Несмотря на то, что Як-23 был прост в управлении и доступен лётчикам средней квалификации, выполнение пилотажа и ведение воздушного боя из-за перегрузок, превышавших пятикратные значения, требовало от них большого физического напряжения и выносливости. В своё время этот самолёт считался одним из лучших лёгких реактивных самолётов с прямым крылом.

В феврале 1949 г. осваивать «двадцать третий» начали на тбилисском заводе №31 и в октябре были изготовлены первые машины этого типа. В серии Як-23 выпускался с двигателем РД-500, имевшим несколько меньшую тягу. За время серийного производства Як-23, продолжавшегося с 1949 по 1951 г, построили 313 самолётов. С июня 1950 г начались поставки Як-23 в социалистические страны: Польшу, Чехословакию, Болгарию. Состоял Як-23 и на вооружении румынских ВВС. В СССР истребитель Як-23 применялся в основном в авиаполках Северокавказского и Приволжского округов.

Як-25

В августе 1951 г ОКБ-115 приступило к проектированию изделия "120" или, как его тогда называли, Як-2АМ-5. 19 июня 1952 г лётчик-испытатель В.М. Волков впервые поднял самолёт "120" в небо. В сентябре 1953 г самолёт с двигателем АМ-5 и РЛС "Изумруд" в варианте барражирующего истребителя-перехватчика приняли на вооружение под обозначением Як-25.

Як-25 стал первым отечественным всепогодным барражирующим перехватчиком, поступившим в серийное производство с практической дальностью полёта 2 700 км и рекордной для реактивных самолётов того периода продолжительностью полёта 3 ч 40 мин. Перехватчик мог решать боевые задачи в сложных метеорологических условиях на высотах от 2 500 м до боевого потолка в 14 000 м. Экипаж самолёта - лётчик и оператор радиолокационного прицела - размещались в кабинах друг за другом под общим фонарём. На Як-25 было применено оригинальной схемы велосипедное шасси с подкрыльевыми стойками, а два турбореактивных двигателя АМ-5 с тягой по 2 000 кгс располагались на пилонах под крылом по обеим сторонам фюзеляжа. Вооружение составляли две пушки Н-37Л калибра 37 мм с суммарным боекомплектом 100 патронов. Орудия имели невысокий темп стрельбы - 400 выстр/мин.

После 77 выпущенных машин Як-25 начался выпуск основной серии, в которой обозначение изменилось на Як-25М. Як-25М со станцией РП-6 "Сокол" мог решать боевые задачи уже на высотах от 300 м до боевого потолка в 15 000 м. Самолёт получил новые турбореактивные двигатели АМ-9А с тягой по 2 650 кгс на максимальном режиме и по 3 250 кгс на форсированном.

Як-25, как перехватчик, был снят с вооружения в середине 1960-х годов. Снимаемые с вооружения перехватчики переделывали в радиоуправляемые мишени, а в 1975 г все оставшиеся машины списали в металлолом. За годы серийной постройки завод в Саратове выпустил 493 машины различных модификаций.

Як-25РВ

В 1958 году был спроектирован и построен всепогодный дальний высотный разведчик Як-25РВ. 1 марта 1959 г. летчик-испытатель В.П. Смирной впервые поднял его в воздух.

Для достижения максимальной высоты полета до 21 000 м самолёт оснастили высотными двигателями Р-11В-300 статической тягой на максимальном режиме по 3 900-4 000 кгс и прямым крылом размахом 23,5 м. Як-25РВ оснащался фотоаппаратурой для перспективной и плановой аэрофотосъемки, но не имел вооружения и радиолокационного оборудования.

На опытном Як-25РВ были установлены два мировых рекорда по поднятию груза на высоту. Позже летчик-испытатель Марина Попович установили на этом самолёте два женских рекорда: она достигла средней скорости 735 км/ч на маршруте протяженностью 2 000 км и поставила рекорд дальности полета по замкнутому маршруту - 2 497 км.

По сведениям из иностранных источников, полеты Як-25РВ фиксировались над Китаем, Индией и Пакистаном. Применение Як-25РВ не ограничивалось разведкой, они активно использовались для метеонаблюдений и исследований верхних слоев атмосферы, а также высотных испытаний элементов оборудования космических аппаратов.

Як-27Р

Сверхзвуковой всепогодный истребитель-разведчик Як-27Р (обозначение НАТО - Mangrove ("Мангровое дерево")) предназначался для ведения тактической и оперативно-тактической разведки в дневных условиях. Самолёт прошёл государственные испытания только с третьего раза и стал первым отечественным сверхзвуковым фоторазведчиком.

Силовая установка Як-27Р включала два турбореактивных двигателей РД-9Ф тягой 3 850 кгс на форсажном режиме, расположенных в гондолах под крылом. Дальность полёта 1 870 км увеличивалась с подвесными топливными баками до 2 380 км, но при этом практический потолок снижался с 16 550 до 13 450 м. Разведчик был вооружён пушкой НР-23 с боезапасом 50 патронов, установленной снизу на правом борту фюзеляжа, а в состав специального оборудования входили четыре аэрофотоаппарата: АФА-42/100, АФА-42/75, АФА-42/50 и АФА-41/10.

Фотооборудование самолета позволяло вести фотографирование отдельных объектов и маршрутов, как на дозвуковых, так и на сверхзвуковых скоростях полета всеми четырьмя фотоаппаратами днем при хорошей видимости. Фотоаппарат АФА-42/50 давал возможность вести перспективное фотографирование на высотах от 2 000 до 10 000 м. Фотоаппарат АФА-41/10 предназначался для мелкомасштабной маршрутной как непрерывной, так и покадровой съемки. На высотах 300-400 м можно было использовать АФА-41/10 для разведки незамаскированных объектов, а на высотах от 1 000 до 16 000 м - для привязки к карте снимков, произведенных плановыми фотоаппаратами АФА-42/75 или АФА-42/100, позволявших производить плановое фотографирование с высот от 1 000 до 16 000 м на дозвуковых скоростях и от 12 000 до 14 500 м - на сверхзвуковых скоростях полета. Фотографирование при маневрировании можно производить на высотах от 2 000 до 14 000 м, но при трехкратной вертикальной перегрузке резкость снимков ухудшалась. Для прицельного фотографирования в полете, а также для визуальной разведки местности и определения путевой скорости с высот более 1 000 м в кабине штурмана устанавливался прицел-визир ПВ-2Р.

Серийное производство Як-27Р осуществлялось с 1958 г по 1962 г, и за это время было построено 16 серий в количестве 1б5 самолетов. Военную службу Як-27Р нёс до начала 70-х.

Як-28

Проектирование сверхзвукового бомбардировщика велось под шифром "129" в течение полутора лет. Для ускорения постройки первого опытного "129" его сделали путём переделки серийного Як-26. 5 марта 1958 г лётчик-испытатель В.М. Волков впервые поднял в воздух новый бомбардировщик, получивший в процессе испытаний наименование Як-28 (по классификации НАТО Як-28 Brewer).

Вооружение бомбардировщика Як-28 составляла одна 23-мм пушка НР-23 для стрельбы вперёд с боезапасом в 50 снарядов. В бомбоотсеке самолёт мог нести любые свободнопадающие боеприпасы калибром до 1 500 кг общей массой до 3 000 кг. Самолёт имел шасси велосипедного типа с передней и задней подфюзеляжными стойками и парой дополнительных поддерживающих стоек на законцовках крыла. Для повышения угла атаки при взлете заднюю основную стойку шасси оборудовали системой автоматической "просадки". 3 540 кг топлива размещались в 6 внутренних баках. Кроме того, могли подвешиваться два подвесных бака, оснащённых системой одновременного сброса. Впервые в практике бомбардировочной авиации члены экипажа (2 чел) Як-28 облачались в скафандры, защищающие их при разгерметизации, а при катапультировании - от набегающего потока воздуха.

В 1960 г на смену базовому Як-28 пришёл новый бомбардировщик Як-28Б, оснащавшийся РЛС РПБ-3. Як-28Б являлся промежуточной модификаций до выпуска самолета со станциями "Инициатива" и "Лотос". Впервые публично Як-28Б продемонстрировали на авиационном параде в Тушино в 1961 г, после чего американская газета "Нью-Йорк Тайме" признала, что у США "…нет ничего…, что можно сравнить с этим самолетом".

Следующая модификация бомбардировщика под обозначением Як-28Л оборудовалась радиокомандной разностно-дальномерной системой наведения ДБС-2С "Лотос". Хотя новая система и позволяла выйти на цель с круговой вероятной ошибкой всего в 50 м, но реализовать эту возможность было очень сложно из-за ненадежной работы наземных станций. К этому же времени вместо НР-23 на самолёте установили спаренную пушку ГШ-23Я. Выпуск этой модификации ограничился 111 экземплярами.

Одновременно с Як-28Л производилась модификация Як-28И, оснащённая комплексной системой управления вооружением в составе: РЛС "Инициатива-2", оптического прицела ОПБ-116 и автопилота АП-28К. Экипаж с помощью новой РЛС мог вести поиск и атаковать точечные подвижные цели в любое время суток и в сложных метеоусловиях. Як-28И, в отличие от предыдущих модификаций, был принят на вооружение. Но в серийное производство Як-28И запустили еще до окончания испытаний и доводки станции "Инициатива-2", и когда началась эксплуатация самолетов в частях, то выявилось значительное отклонение характеристик станции от записанных в ТУ. Точность бомбометания при использовании сверхзвуковых скоростей в строевых частях была столь низкой, что речь шла даже не о попадании в цель, а хотя бы о попадании в полигон. Около года потребовалось, чтобы нормализовать сложившуюся ситуацию.

Як-28 стал первым советским серийным сверхзвуковым фронтовым бомбардировщиком. За время своей службы Як-28 пользовался уважением лётчиков, хотя при почти полном отсутствии автоматики был достаточно сложным в эксплуатации. Давал о себе знать и высокий уровень аварийности этого самолета. Со временем что-то было исправлено и улучшено, что-то создавало проблемы до конца службы этого самолёта. Например, проблема засасывания двигателем с земли посторонних предметов так и не была полностью решена.

Як-36

24 марта 1966 г лётчик-испытатель В.Г. Мухин выполнил на самолёте Як-36 первый полёт по полному профилю - с вертикальным взлётом, горизонтальным полётом по-самолётному и вертикальной посадкой. Так Як-36 стал первым отечественным самолётом вертикального взлёта и посадки. Всего было построено четыре самолёта - два для лётных и два для наземных испытаний.

Самолёт имел лобовой нерегулируемый воздухозаборник с перегородкой и силовую установку из двух подъёмно-маршевых турбореактивных двигателей Р27-300 тягой по 5 300 кгс, оснащённых поворотными насадками на соплах. Поворотные сопла поворачивались на 89 град из вертикального положения в горизонтальное. Двигатели размещались в носовой части фюзеляжа, а их сопла - в районе центра тяжести самолёта. Так как оба двигателя вращались в одну сторону, то для уменьшения инерционного момента тяга одного двигателя была уменьшена на 3%. Дополнительные сопла системы газодинамического управления для вертикальных и переходных режимов полёта находились в хвостовой части фюзеляжа, на законцовках крыла и передней штанге.

Публичный показ Як-36 состоялся на авиационном параде в Домодедово в июле 1967 г. Як-36 был экспериментальной, а не боевой машиной, поэтому на показательных выступлениях вместо ракет были подвешены лёгкие деревянные макеты, поскольку реальное вооружение самолёт просто не мог поднять. Хотя самолёт имел систему автоматического управления на околонулевых скоростях полета, летные испытания Як-36 показали, что при выбранной схеме силовой установки все же слишком сложной оказалась балансировка самолета на режиме вертикального взлета и посадки, а также на переходном режиме к горизонтальному полету. Поэтому после демонстрации машины на параде в Домодедово дальнейшие работы по ней были прекращены, а в следующем году началось проектирование нового самолёта вертикального взлёта и посадки, получившего первоначальное обозначение Як-36М.

Як-38

В начале лета 1967 г в ОКБ А.С. Яковлева приступило к предварительному проектированию лёгкого самолёта-штурмовика вертикального взлёта и посадки с силовой установкой из двух подъемных и одного подъемно-маршевого двигателя. Одноместный лёгкий штурмовик Як-36М создавался как для ВВС, так и для флота и предназначался для поражения наземных и надводных целей днём в простых метеоусловиях и ведения визуальной разведки. Кроме того, самолёт обладал ограниченными возможностями по уничтожению воздушных целей.

14 апреля 1970 г завершили постройку первого прототипа нового самолета, но на снабжение ВВС его решили не ставить, а с ноября 1972 г начали испытания в ВМФ на крейсере-вертолётоносце "Москва". В конце 1973 г, ещё до начала серийного производства и завершения государственных испытаний, началось формирование полков палубной авиации. И только 11 августа 1977 г самолет Як-36М был принят на вооружение авиации ВМФ под обозначением Як-38.

Палубный штурмовик Як-38 стал первым в СССР серийным самолётом вертикального взлёта и посадки. На службе ВМФ самолёт предназначался для поражения береговых объектов и надводных кораблей противника при базировании на авианесущих кораблях с длиной палубы не менее 180 м. Внешние секции стреловидного (стреловидность по передней кромке 45 град) крыла выполнялись для удобства размещения на корабле складывающимися вверх, при этом размах крыла сокращался с 7,12 до 4,45 м. Встроенного вооружения самолёт не имел. Для подвески вооружения предназначались четыре подкрыльевых пилона, на которых размещалось до 2 000 кг боевой нагрузки. Як-38 был способен атаковать только цели, находящиеся в поле зрения лётчика. Впервые в отечественной практике для этого самолёта разработали систему катапультирования, которая на режимах висения обеспечивала в случае возникновения аварийной ситуации автоматическое (без вмешательства лётчика) покидание самолёта.

В ходе эксплуатации Як-38 были выявлены серьёзные недостатки машины, уменьшавшие её боевой потенциал. Из-за зависимости взлетной массы от температуры окружающего воздуха (более +15 град) ее приходилось ограничивать. Уменьшалась, соответственно, и масса боевой нагрузки. Для её увеличения пришлось сократить запас топлива на самолете, а, следовательно, и радиус действия. Чтобы сохранить нормальную боевую нагрузку и увеличить дальность полета, пришлось на первые серийные машины установить упрошенный комплекс оборудования и вооружения. Штурмовик имел весьма ограниченный тактический радиус действия - 90-160 км (20 мин полета) при вертикальном взлете с боевой нагрузкой в 750 кг.

В 1980 г был сформирован специальный отряд из 4 самолётов, перед которым поставили задачу проверить Як-38 делом в Афганистане в условиях реальных боевых действий. Эксплуатация в Афганистане показала, что даже при применении режима взлёта с коротким разбегом при больших температурах наружного воздуха и в условиях высокогорья тяга силовой установки недостаточна, из-за чего радиус действия самолёта с боевой нагрузкой всего из двух 100-кг бомб не превышал 50 км.

Также были проведены специальные испытания для изучения возможностей использования самолетов на гражданских судах типа контейнеровозов. На контейнеровозе "Николай Черкасов" летчиками морской авиации была освоена методика посадки и взлета со специально уложенной на верхней палубе судна взлетно-посадочной площадки размером 18x23 м из плит с металлическим покрытием. Самолёт также мог использоваться с передвижных мобильных площадок, выполненных в виде автомобильного прицепа.

27 марта 1981 г. вышло решение о проведении глубокой модификации штурмовика - создании варианта Як-38М. Два прототипа Як-38М (изделие "82") были построены в ОКБ в 1982 г и в конце того же года, еще до начала испытаний, было принято решение о запуске самолёта в серийное производство. Самолёты Як-38М базировались на авианесущих крейсерах "Киев", "Минск", "Новороссийск", "Баку".

Як-38М отличался от своего предшественника новой силовой установкой с повышенной тягой, но из-за высокого удельного расхода топлива новых двигателей летно-технические характеристики самолета улучшились не намного, и его ударные возможности продолжали оставаться ограниченными. Тем не менее, Як-38М продолжал служить, и только с июня 1991 г эти машины стали выводиться в резерв. В 2004 г самолёты Як-38 официально были сняты с вооружения ВМФ. Всего построено 231 самолётов Як-38, Як-38М и Як-38МУ. В то время только две страны мира: Англия и СССР могли наладить серийный выпуск самолётов вертикального взлёта и посадки.

Як-130

Як-130 (по кодификации НАТО: Mitten — «Рукавица») - российский учебно-боевой самолёт, лёгкий штурмовик, разработанный ОКБ имени Яковлева совместно с итальянской компанией Alenia Aermacchi для замены в Военно-воздушных силах России учебно-тренировочных самолётов Л-39 "Альбатрос". Из-за разногласий с итальянским партнёром совместная разработка Як-130 на завершающем этапе прекратилась. Компания Aermacchi получила всю конструкторскую и техническую документацию на планер самолёта, после чего выпустила собственный учебно-тренировочный самолёт - M-346.

Первый полёт опытный образец Як-130Д (демонстратор) совершил 25 апреля 1996 года под управлением лётчика-испытателя Андрея Синицына. В декабре 2009 г завершились государственные испытания самолёта, и в следующем году он был принят на вооружение.

Як-130 - первый полностью новый (а не модернизированный вариант существовавшей модели) самолёт, построенный в России после распада СССР. Новая машина стала универсальным самолётом для подготовки лётчиков, начиная от первоначального лётного обучения и заканчивая особенностями боевого применения, а также для поддержания лётных навыков в строевых частях. Все элементы планера сделаны из лёгких алюминиево-магниево-литиевых сплавов. Самолёт способен взлетать с малоподготовленных (в том числе грунтовых) аэродромов.

Самолёт снабжён системой имитации режимов боевого применения, позволяющей (без стрельбы настоящими боеприпасами) отрабатывать воздушный бой, взаимодействие между самолётами, ракетно-бомбовые удары по наземным целям, в том числе с имитацией ПВО противника. Имеются и девять точек подвески - для подвесных топливных баков и контейнеров с пушками и ракетами. Боевая нагрузка - 3 000 кг.

Производство Як-130 началось в конце 2008 года на нижегородском заводе «Сокол» (поставки для ВВС России по заказу Министерства обороны). Заявленный ресурс самолёта - 10 000 ч или 30 лет. Также состоит на вооружении Белоруссии, Алжира и Бангладеша. После передачи производства в 2011 году на «Иркут» предприятие приняло решение о создании на основе Як-130 лёгкого штурмовика, способного выполнять задачи по уничтожению отдельных наземных объектов и малоскоростных воздушных целей.

Як-141

Разработка сверхзвукового палубного самолёта-перехватчика вертикального взлёта и посадки, предназначенного для защиты авианесущих кораблей от воздушного противника началась на московском машиностроительном заводе (ММЗ) "Скорость" в 1974 г. В 1975 г проектируемый самолёт получил индекс Як-41 (внутреннее обозначение "изделие 48"). Перехватчик проектировался с единой силовой установкой - двухконтурным подъёмно-маршевым двигателем Р79В-300.

В марте 1979 г заказчик ознакомился с макетом, одновременно ему предъявили и альтернативный вариант самолёта с комбинированной силовой установкой и расширенной номенклатурой вооружения. Военные выбрали последний вариант машины, получившей обозначение Як-41М (внутреннее обозначение "изделие 48М"). Требования к самолёту со стороны заказчика постоянно менялись. В итоге с 1980 г Як-41М стал разрабатываться как многоцелевой, предназначенный для перехвата воздушных целей, ведения маневренного воздушного боя и для нанесения ударов по морским и наземным целям.

Первый самолёт для наземных исследований был выпущен на ММЗ в ноябре 1984 г. В 1985-1988 гг силами ОКБ построили три экземпляра Як-41М: один для статических и два - для лётных испытаний. Первый полёт на Як-41М лётчик-испытатель А.А. Синицин выполнил по-самолётному 9 марта 1987 г. Доводка самолёта затягивалась, и в 1988 г при корректировке нового срока начала государственных испытаний самолёт переименовали в Як-141.

Впервые Як-141 был показан мировой общественности в 1989 г на 38-м Международном авиакосмическом салоне в Ле-Бурже (демонстрировалась модель самолёта и фильм). Появление Як-141 потрясло Запад, чьи разработки по сверхзвуковым СВВП оказались превзойдёнными, - констатировал английский журнал "Флайт интернейшенл".

13 июня 1990 г Синицин выполнил первый полёт с вертикальным взлётом и посадкой, и только через 16 лет после начала разработки, 13 июня 1990 г, состоялся первый полёт по полному профилю. В период испытаний, в апреле 1991 г, на Як-141 было установлено 12 мировых рекордов скороподъёмности на высоты от 3 000 до 12 000 м без груза и с грузами от одной до двух тонн в классе СВВП. 21 сентября 1991 г А.А. Синицын впервые посадил первый опытный самолет Як-141 на палубу тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Горшков». Крыло с углом стреловидности по передней кромке 30 град имело складывающиеся вверх консоли, которые при размещении самолёта на корабле почти вдвое уменьшало его габаритную ширину.

Самолёт Як-141 стал первым в мире полноценным сверхзвуковым боевым истребителем вертикального взлёта и посадки, опередив на 14 лет американский Х-35В, и третьим в мире СВВП, преодолевшим скорость звука. Для обеспечения сверхзвуковых скоростей полёта на самолёте Як-141 впервые в мировой практике на подъёмно-маршевом двигателе было применено поворотное сопло с форсажной камерой, поворачивающееся на угол 95 град.

В конце 1991 г прекратилось финансирование программы создания самолёта, не позволившее довести Як-141 и начать его серийное производство, хотя этот самолёт и обладал огромным потенциалом. Дальнейшие работы были прекращены. США официально купили документацию на поворотное сопло подъёмно-маршевого двигателя и использовали отечественный опыт при разработке многоцелевого истребителя F-35 "Лайтнинг II". Всего было построено четыре Як-141.

А теперь о грустном:

Первоисточник: "Истребители Яковлева". Н. В. Якубович. Изд Яуза, Эксмо. 2008 г.

Использованы фотографии: Из личной коллекции

https://topwar.ru/100335-aviamuzey-monino-chast-3-samolety-okb-yakovleva.html

Серия сообщений "Авиация":

Часть 1 - Топ-5 самолётов конструкторского бюро Туполева

Часть 2 - Двойной инцидент в июле 1953-го

...

Часть 26 - Авиамузей в Монино. Прощание

Часть 27 - Авиамузей Монино. Самолёты ОКБ А. Н. Туполева. Часть 2

Часть 28 - Авиамузей Монино. Часть 3. Самолёты ОКБ Яковлева

Часть 29 - Позабыв о ядерной угрозе: Запад в ужасе от российского ПАК ДА

Часть 30 - Невероятные фотографии воздушного движения

...

Часть 37 - «Грачи» не прилетели: почему новые Су-25Т так и не смогли заменить в России устаревшие Су-25

Часть 38 - Необычный истребитель «Беркут»: как его создавали и почему он исчез

Часть 39 - Чем закончилась первая встреча советских МиГ-21 и американских F-4 «Фантом» во Вьетнаме

Метки: Авиамузей Монино. Часть 3 Самолёты ОКБ Яковлева |

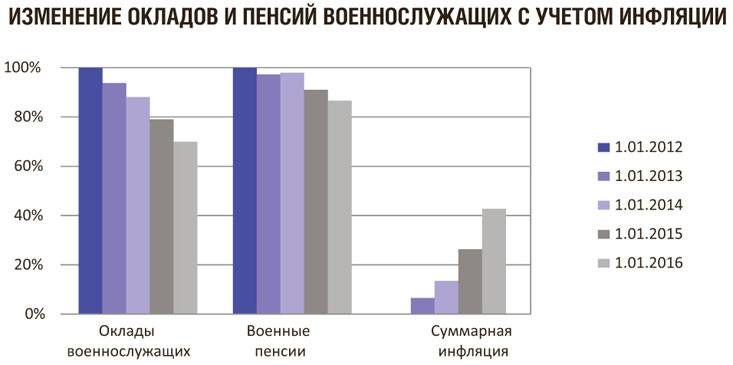

Огненные мили легендарного "Курска" |

С первых дней войны суда советского Морского флота участвовали в боевых операциях. Они занимались решением задач по снабжению войск военной техникой, продовольствием, топливом, вывозили раненых и мирных граждан, оборудование предприятий, высаживали морские десанты, работали в роли плавгоспиталей и т.д. Внес свой вклад в приближении Победы и экипаж парохода «Курск», геройски действовавшего в годы войны.

О пароходе «Курск» в конце тридцатых годах знали многие моряки. В 1911 году он был спущен со стапелей английской верфи в Ньюкасле. По тем временам - крупный: грузоподъемность 8720 т и мощность двигателей 3220 л. с. Строили его на собранные жителями Курской губернии деньги, отсюда и название. Входил в состав Добровольного флота. Участвовал в первой мировой войне и даже подорвался на мине. В 1916-м чуть не утонул в Архангельске - получил повреждения в результате диверсии. После Октябрьской революции, находясь вдали от берегов Отчизны, был захвачен интервентами и уведен в Англию. Однако усилиями Советского правительства возвращен на родину и включен сначала в реестр Ленинградского порта, а затем переведен в Черноморское пароходство и поставлен на линию Одесса-Владивосток.

Экипаж этого судна раньше, чем другие советские люди, столкнулся с фашистами. В сентябре 1936 года «Курск» под командованием капитана В.Э. Цильке был направлен в порты сражающейся Испании. Он должен был доставить советских летчиков и бочки с авиационным горючим. В порту Аликанте безоружный пароход был подвергнут бомбардировке. Однако попаданий авиабомб удалось избежать. Дальнейший путь на Барселону советскому пароходу преградил германский эсминец. Ситуация была крайне опасная, однако капитан нашел выход. Когда спустились сумерки, «Курск» при полных судовых огнях взял курс в открытое море, на север к Балеарским островам. Отойдя на несколько миль, экипаж начал постепенно гасить огни, изображая уход за линию горизонта. Когда огни были погашены, судно резко изменило свой курс на юг, а фашистский эсминец, введенный в заблуждение, встретил артиллерийским огнем испанский крейсер, приняв его в темноте за советское судно. Работники нашего посольства в Барселоне, увидев пароход, были удивлены и обрадованы, ведь франкистское радио уже успело сообщить о потоплении «Курска». Возвращение домой, несмотря на подстерегающие опасности, также прошло благополучно. До 1941 года «Курск» работал на рудно-угольной линии Поти-Мариуполь. А с началом войны включился во фронтовые перевозки.

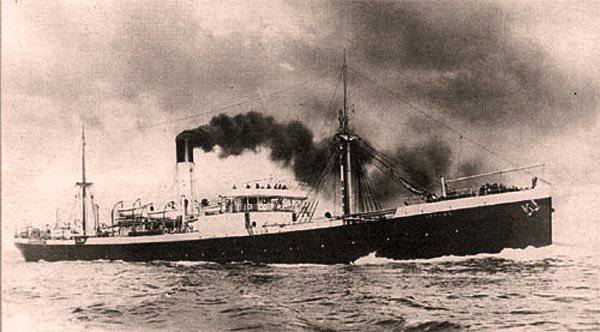

Вторая встреча парохода с фашистами состоялась в Одесском порту 22 июля 1941 года. На борту «Курска» в этот момент находилось более семи сотен советских солдат, свыше 380 лошадей, 62 повозки, 10 автомобилей, около 750 тонн боеприпасов и других грузов. Судно вошло в горящий порт и, отдав якорь на внутреннем рейде, стало ожидать швартовку и выгрузку. Едва наступил рассвет, как над Одессой появились немецкие бомбардировщики, сбросившие на город и порт свои смертоносные бомбы. Две из них взорвались по корме «Курска». Осколки и взрывная волна разрушили жилые и служебные помещения судна. Раздались крики и стоны раненых. В образовавшуюся пробоину хлынула вода, начавшая заполнять трюм. По команде капитана В.Я. Трута экипаж бросился заделывать пробоину, которую быстро сумели ликвидировать. В этот раз судно получило 180 пробоин в своих бортах. Вскоре на «Курске» установили четыре 45-миллиметровых зенитных орудия и несколько пулеметов.

В сентябре, когда «Курск» выполнял рейс из Новороссийска в Одессу, на него напало три немецких бомбардировщика. Они сбросили на пароход 12 авиабомб. Но, умело маневрируя, «Курск» сумел уклониться от них. Спустя 6 часов налет повторился. Вражеские самолеты были встречены организованным огнем из орудий и пулеметов. Один из бомбардировщиков круто взмыл вверх и, оставляя за собой черный шлейф копоти и дыма, стал тяжело падать, на части разламываясь в воздухе. Остальные самолеты улетели. «Курск» доставил в Одессу около 5000 солдат и командиров, вооружение и боеприпасы.

9 рейсов в этот осажденный город совершил «Курск» под командованием капитана В. Трута, а пробиваться туда с каждым днем было все труднее. Пользуясь временным превосходством в воздухе, вражеские самолеты непрерывно бомбили и обстреливали наши суда, море кипело тысячами мин, но советские суда продолжали свою тяжелую работу.

6 октября судно заканчивало погрузку и готовилось к рейсу в Одессу, а по пути нужно было «подбросить» в Феодосию около тысячи красноармейцев. В Одессе «Курск» ошвартовался с наружной стороны Платоновского мола под 8-тонными кранами. Небосклон был затянут дымкой. Горели северные склады, пакгаузы на каботажном причале, отдельные дома. В воздухе летали хлопья сажи. Предместья озаряли малиновые сполохи. В порту масса транспортов, потоками шла артиллерия, автомашины, боезапас, продовольствие. Ясно - эвакуация. Людей почти не видно. Бойцы на рубежах обороны, их возьмут на борт в последний момент. Кстати, фашисты до следующего утра и не знали, что наши войска оставили позиции.

Ночью на пароход приняли 3000 пропыленных, в бинтах, прожженных шинелях и бушлатах красноармейцев и краснофлотцев. Однако настроение у всех было боевое: уходим, но обязательно вернемся. Загрузившись, транспорты в охранении кораблей поочередно покидали порт. Картина, по воспоминаниям моряков, была зловещая. На кудлатых облаках отсветы пожарищ, сплошная пелена черного дыма. Берег в красном зареве. По улицам мечутся лошади - приказано перестрелять их, но у кого поднимется рука? Наш караван растянулся на десяток миль: 17 судов и корабли конвоя во главе с крейсером «Червона Украина». Маршрут Тендра-Ак-Мечеть-Севастополь.

Ночью на пароход приняли 3000 пропыленных, в бинтах, прожженных шинелях и бушлатах красноармейцев и краснофлотцев. Однако настроение у всех было боевое: уходим, но обязательно вернемся. Загрузившись, транспорты в охранении кораблей поочередно покидали порт. Картина, по воспоминаниям моряков, была зловещая. На кудлатых облаках отсветы пожарищ, сплошная пелена черного дыма. Берег в красном зареве. По улицам мечутся лошади - приказано перестрелять их, но у кого поднимется рука? Наш караван растянулся на десяток миль: 17 судов и корабли конвоя во главе с крейсером «Червона Украина». Маршрут Тендра-Ак-Мечеть-Севастополь.

С первыми лучами солнца появились «юнкерсы» и началась сатанинская свистопляска. Ревели моторы, грохотали бомбы, жужжали осколки, хлопали зенитки и трещали пулеметы. Вздымались белые конусы взрывов, небо усеяли помпоны шрапнели. Навстречу пикировщикам потянулись огненные трассы. Фашистам удалось потопить лишь небольшой транспорт «Большевик», экипаж его сняли катера-охотники.

Севастополь встретил караван судов тревожно. Над бухтами тучи пыли, пепла и клубы дыма. Со стороны Мекензиевых гор доносится канонада. Город, ранее солнечный и веселый, посуровел, словно человек, сменивший штатский костюм на военную форму. Разгрузившись, «Курск» ошвартовался у Инженерной пристани, чтобы заполнить трюмы промышленным оборудованием для отправки в Сухуми. В светлое время зенитки и истребители отгоняли фашистов. С наступлением темноты город бомбили, сбрасывали мины.

Когда судно пришло в Сухуми, моряки были несколько ошарашены, они словно попали в довоенное время. Базар ломился от овощей и фруктов, благоухал ароматами. Работали магазины, кино, клубы и танцплощадки. Да и затемнение, можно сказать, частичное. Экипажу дали небольшой отдых и «Курск» стал на челночные рейсы: Новороссийск (Туапсе)-Севастополь. Туда - войска и снаряжение, обратно - раненых и эвакуированных.

Тихоходные суда не могли покрывать расстояние от тыловых баз до осажденного города за одну ночь, а днем свирепствовала авиация противника. Прикрытия с воздуха не было. Продумали оригинальный маршрут. Транспорты в сопровождении тральщика или катера-охотника следуют от Кавказа к турецкому берегу, затем вдоль Анатолии, не входя в территориальные воды, до меридиана Севастополя. Потом поворачивали на норд, с расчетом войти в бухту на рассвете. Зачастую таким кружным путем и ходили.

С приближением зимы возникли серьезные затруднения в снабжении углем. Донецкий бассейн захвачен врагом, на учете каждый килограмм топлива. В Новороссийске судно забункеровалось антрацитовым штыбом, в котором было больше породы, чем угля. Никакие ухищрения не давали поднять пар. Судно едва двигалось, хотя кочегары лезли вон из кожи. И тут старшина Яков Киор предложил поливать эту «землю» маслом. Подвесили на талях бочку, дали тоненькую струйку на топливо, и пошло веселей. Погода наступила - сплошное безобразие: шквалистый ветер со снегом, волна выше борта. Если не задувает, то мертвая зыбь укладывает с борта на борт до планширя. Особенно доставалось мелким кораблям охраны. Только и сигналили: «Убавьте ход, удары волн разрушают корабль, команда выматывается вконец». Приходя в Севастополь, суда сразу принимали на борт краснофлотцев и морских охотников. Исхудавшие и обессиленные они, отказываясь от еды, валились на койки матросов и засыпали мертвым сном. И так день за днем, ночь за ночью, сквозь штормы, огонь и смерть...

В начале декабря «Курск» снова загрузился в Туапсе и 23-го утром подошел к Севастополю. Небо заволокло дымом, линия фронта заметно приблизилась к Северной стороне, даже без бинокля было отчетливо видно, как «илы» утюжат вражеские окопы и траншеи. Попасть на внутренний рейд стало труднее - к минам и авиации прибавилась дальнобойная артиллерия. Пароход лег на инкерманские створы, и тотчас вокруг встали всплески вражеских снарядов. По корпусу и надстройкам захлестали осколки. Маневрируя между разрывами, «Курск» вошел в бухту. Быстро встал на разгрузку, чтобы ночью выйти обратно...

«Непобедимая» германская армия под Москвой получила такой отпор, что откатилась от столицы на сотни километров. Это сказалось на настроении матросов. Усталость ушла на второй план, с энтузиазмом экипаж приступил к приёму бойцов и техники для Керчекско-Феодосийской десантной операции. Ее предстоит осуществить тремя эшелонами. «Курск» в третьем.

Когда началась высадка, погода была - хуже не придумаешь. Жестокий шторм поднял крутую волну. Вокруг свинцовая мгла. Сечет двенадцати балльный ветер. Это было советским транспортам на руку, но связь между судами была плохая. Берег ощетинился стальными иглами. Подбит пароход «Пенай», погиб теплоход «Кубань». Около полуночи «Курск», наконец, в порту. Сильное обледенение мешало организовать высадку. Десантники прыгали прямо в ледяную воду и быстро уходили к Лысой горе, сплошь окутанной дымом и вспышками разрывов. В воздухе стоял грохот от канонады и стрельбы.

Когда началась высадка, погода была - хуже не придумаешь. Жестокий шторм поднял крутую волну. Вокруг свинцовая мгла. Сечет двенадцати балльный ветер. Это было советским транспортам на руку, но связь между судами была плохая. Берег ощетинился стальными иглами. Подбит пароход «Пенай», погиб теплоход «Кубань». Около полуночи «Курск», наконец, в порту. Сильное обледенение мешало организовать высадку. Десантники прыгали прямо в ледяную воду и быстро уходили к Лысой горе, сплошь окутанной дымом и вспышками разрывов. В воздухе стоял грохот от канонады и стрельбы.

К сходням несколько разъяренных женщин, ругаясь, на чем свет стоит, приволокли за воротник пальто какого-то чернявого мужчину. Их остановил комиссар доставленного «Курском» полка. Выяснилось, что женщины задержали предателя, который выдал многих наших гестаповцам. При нем обнаружили документы, подтверждающие его гнусные дела. Изменника тут же на пирсе расстреляли. С рассветом налетели «юнкерсы». Экипаж открыл огонь. Было уже холодно, но орудия на зимнюю смазку еще не успели перевести. Маховики заедало, что сильно осложняло наведение. Вот как об этом вспоминает второй механик «Курска» А. Следзюк, бывший в расчете зенитного орудия: «Кручу ручки, стараясь поймать в перекрестие силуэт самолета. Пот разъедает глаза, руки деревенеют от напряжения. Вижу, как бомбы впиваются в борт стоящего поблизости «Красногвардейца». Пароход оседает носом в воду и исчезает в клубах пара. Рядом пылает «Димитров». У причала «Калинину» снесло крыло мостика. Отстреливаясь, судно уходит на рейд. До самого обеда атаки следуют беспрестанно. В полдень спускаюсь вниз, принимаю вахту, еле стою на ногах. В машинном отделении бомбежка переносится хуже. Наверху одна цель - отразить врага, о страхе забываешь. Здесь совсем другое. Котлы ревут. Над головой лязгают лебедки. Жар и чад. Тебя бросает от переборки к переборке. Что там снаружи, неизвестно. По сигналам с мостика, чередованиям «вперед», «назад», «стоп», догадываюсь - начали отход. У меня вместо машиниста первого класса тринадцатилетний мальчуган Толя Ясыр - наш «сын судна», прибился из воинской части, когда ее перебрасывали на позиции. Вместе с ним выполняем команды об изменении хода. Неожиданно огромной мощности взрыв прижимает Толю ко мне. Судно подбрасывает, корпус сотрясается от колоссального гидродинамического удара, машина замирает. Осматриваемся - особо серьезных повреждений нет, мелкие устраняем».