-Музыка

- Далида "Моя любовь в Портофино"

- Слушали: 224 Комментарии: 7

- Далида. История любви.

- Слушали: 330 Комментарии: 12

- Високосный Год - Друг друга называть по имени

- Слушали: 2101 Комментарии: 2

- Песня из к/ф "Оттепель"

- Слушали: 2931 Комментарии: 4

- Женщина похожая на Осень...исп.Игорь Петренко

- Слушали: 1994 Комментарии: 8

-Рубрики

- Праздники (183)

- Актуальное (150)

- Как прекрасен мир (138)

- О братьях наших меньших (136)

- Юмор (125)

- Уголки России. Родные просторы (119)

- Дорогой добра. (116)

- Задело... (113)

- Мудрые мысли (108)

- В гости к Поэзии (107)

- Музыкальная шкатулка (106)

- Про искусство. (94)

- Времена года (89)

- Видеозал (86)

- Чудеса, да и только! (83)

- Память сердца. Любим и помним. (79)

- На досуге (78)

- Это наша страна (76)

- Билет в страну "Детство" (73)

- Шальные мысли (70)

- О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН (67)

- История (66)

- мои путешествия (65)

- Удивительные судьбы (63)

- Советы бывалых (63)

- преданья старины глубокой (57)

- тесты, гадания, загадки (54)

- Полезная копилочка (52)

- Любимые песни и исполнители (50)

- Под настроение (50)

- Гурман-копилка (50)

- Забытые имена (47)

- Лирушка (47)

- Любите Живопись (43)

- Помните (41)

- Самое-самое (40)

- Женщины России (38)

- Красавицы разных столетий (38)

- Читальный зал (37)

- Люди, которыми восхищаюсь (36)

- Необыкновенные истории обычных вещей (33)

- Православные праздники (31)

- Новые таланты (31)

- Непокорённые (30)

- истории о настоящей любви (28)

- в стиле ретро (26)

- На природу! (16)

- Музы (16)

- ОТК (16)

- Герои нашего времени (15)

- Единственная роль (14)

- Жизнь, как комета (14)

- Родом из СССР (13)

- Имена Серебряного века (12)

- Только провереные рецепты (12)

- Я назову тебя... (10)

- Прелести твоей секрет (10)

- О море, море! (9)

- Это интересно (4)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Создан: 16.09.2011

Записей: 3511

Комментариев: 26174

Написано: 46736

Записей: 3511

Комментариев: 26174

Написано: 46736

Отдай миру лучшее, что есть в тебе… И к тебе вернётся лучшее, что есть в мире!

Пушкин навсегда. |

|

Метки: день Пушкина Евгений Онегин |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 7 пользователям

Подвиг разведчицы. |

То, что совершила эта женщина кажется невероятным. Если бы такое показали в фильме, многие бы сказали - фантастика, такого быть не может. Но это было. И зафиксировано в сухих строчках документов.

Мария Байда родилась в крымском селе Новосельское Ак-Меченского района (сейчас это Черноморский район) 1 февраля 1922 года. По окончании 7-летки, в 1936 году начала свою трудовую деятельность — санитарка городской больницы в Джанкое. В 1941 году собиралась поступать в медицинский техникум, но война внесла свои коррективы…

Сначала Мария в составе медицинской бригады от горбольницы обслуживала останавливающиеся в Джанкое санитарные поезда. С поздней осени 1941 года Байда боец 35-го батальона истребительного батальона (основной задачей батальона была борьба с немецкими парашютистами-диверсантами, разного рода провокаторами и паникерами, а также выявление вражеских лазутчиков).

Когда фашисты вплотную подошли к Севастополю, 35-й истребительный батальон вошел в состав Приморской армии, обороняющим черноморскую «крепость». С мая 1942 года старший сержант Мария Байда боец отдельной разведроты этого полка.

При отходе наших войск в ноябре 1941 г. к Севастополю в 514-й стрелковый полк 172-й стрелковой дивизии пришла девушка и просила взять ее с собой, так как она хочет сражаться за Родину. Ее приняли в полк санитаркой. Во время первых штурмов Мария Байда показала себя бесстрашным бойцом и спасла жизнь многим красноармейцам и командирам, вынеся их с поля боя под огнем противника.

Читать далее...

Мария Байда родилась в крымском селе Новосельское Ак-Меченского района (сейчас это Черноморский район) 1 февраля 1922 года. По окончании 7-летки, в 1936 году начала свою трудовую деятельность — санитарка городской больницы в Джанкое. В 1941 году собиралась поступать в медицинский техникум, но война внесла свои коррективы…

Сначала Мария в составе медицинской бригады от горбольницы обслуживала останавливающиеся в Джанкое санитарные поезда. С поздней осени 1941 года Байда боец 35-го батальона истребительного батальона (основной задачей батальона была борьба с немецкими парашютистами-диверсантами, разного рода провокаторами и паникерами, а также выявление вражеских лазутчиков).

Когда фашисты вплотную подошли к Севастополю, 35-й истребительный батальон вошел в состав Приморской армии, обороняющим черноморскую «крепость». С мая 1942 года старший сержант Мария Байда боец отдельной разведроты этого полка.

При отходе наших войск в ноябре 1941 г. к Севастополю в 514-й стрелковый полк 172-й стрелковой дивизии пришла девушка и просила взять ее с собой, так как она хочет сражаться за Родину. Ее приняли в полк санитаркой. Во время первых штурмов Мария Байда показала себя бесстрашным бойцом и спасла жизнь многим красноармейцам и командирам, вынеся их с поля боя под огнем противника.

Метки: Мария Байда подвиг |

Процитировано 3 раз

Понравилось: 7 пользователям

Ярославль - столица Золотого Кольца России. |

Второй год живу в Ярославле. А пост о нем толком ещё не делала, хотя фотографий накопилось порядком. Конечно, в тематические посты вставляла некоторые. Но пришло время познакомить и с остальными. И с самим городом в целом, может кто не бывал.

Немного истории.

Ярославль во многом уникальный город. Это не только один из старейших русских городов, основанный в XI веке Ярославом Мудрым. Он является столицей Золотого Кольща России. И ещё. Исторический центр города, расположенный у слияния рек Волги и Которосли, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. ВЕСЬ центр. К слову сказать, этим может похвастаться в России только Петербург и его пригороды ( Павловск, Петергоф...) Да и в мире таких городов немного, может полтора-два десятка : Флоренция, Рим, Прага, Эдинбург, Толедо, Рига, Варшава, Лион...

Успенский собор - главный храм Ярославля и таковым являлся много веков

Начинало ветшать и разрушаться одно здания собора – возводили другое. В 1937 году Успенский кафедральный собор был взорван. Долгие годы на этом месте только росли деревья.

К 1000-летию Ярославля возвели новое здание Успенского собора.

О тысячелетнем возрасте Ярославля напоминает и огромный камень перед собором, на котором высечено: «На этом месте в 1010 году Ярослав Мудрый основал Ярославль».

А перед храмом еще один уникальный памятник — единственное в России скульптурное изображение Святой Троицы.

Читать далее...

Немного истории.

Ярославль во многом уникальный город. Это не только один из старейших русских городов, основанный в XI веке Ярославом Мудрым. Он является столицей Золотого Кольща России. И ещё. Исторический центр города, расположенный у слияния рек Волги и Которосли, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. ВЕСЬ центр. К слову сказать, этим может похвастаться в России только Петербург и его пригороды ( Павловск, Петергоф...) Да и в мире таких городов немного, может полтора-два десятка : Флоренция, Рим, Прага, Эдинбург, Толедо, Рига, Варшава, Лион...

Успенский собор - главный храм Ярославля и таковым являлся много веков

Начинало ветшать и разрушаться одно здания собора – возводили другое. В 1937 году Успенский кафедральный собор был взорван. Долгие годы на этом месте только росли деревья.

К 1000-летию Ярославля возвели новое здание Успенского собора.

О тысячелетнем возрасте Ярославля напоминает и огромный камень перед собором, на котором высечено: «На этом месте в 1010 году Ярослав Мудрый основал Ярославль».

А перед храмом еще один уникальный памятник — единственное в России скульптурное изображение Святой Троицы.

Метки: Ярославль |

Понравилось: 10 пользователям

Ко дню Северного морского флота. |

Сегодня два знаменательных праздника - День защиты детей и День Северного ВМФ. Потому я попыталась объединить в одном посте эти две разные теиы. И рассказать о юнгах Северного флота. И пожелать, чтобы никогда их судьба не была повторена. Никогда словоосочетание "дети и война" не повторялось.

В советское время военных Школ юнг было две. Первая была организована на Валааме в 1940 г. Она готовила боцманов и имела соответствующее название - "Школа боцманов". Но доучиться в ней юнги не успели - началась война, и они приняли боевое крещение: на своих шлюпках вывозили бойцов с берега Ладоги на Валаам. Потом всех юнг включили в бригаду морской пехоты и бросили на Невскую Дубровку. Это был первый десант для попытки прорыва блокады Ленинграда. Там все валаамские юнги, кроме нескольких человек, погибли.

В 1942 году в Кронштадте в Учебном отряде собрали ленинградских беспризорников (человек 20-25) и создали группу юнг. Это была не школа, а просто маленькая часть в составе Учебного отряда Краснознаменного Балтийского флота. На следующий год их стало побольше, на третий - еще больше. Но они готовились не на боевые корабли, а на вспомогательные суда. Однако в конце войны, когда сильно не хватало на катерах личного состава, часть воспитанников Кронштадтской школы юнг все-таки попала на боевые катера и воевала. То есть "Кронштадтской школы юнг" официально не существовало.

"В целях создания кадров будущих специалистов флота высокой квалификации, требующих длительного обучения и практического плавания на кораблях Военно-Морского флота, приказываю:

к 1 августа 1942 года сформировать при учебном отряде Северного флота школу юнгов ВМФ со штатной численностью переменного состава 1500 человек с дислокацией на Соловецких островах. Плановые занятия начать с 1 сентября 1942 года. Адмирал Н. Г. Кузнецов".

Читать далее...

В советское время военных Школ юнг было две. Первая была организована на Валааме в 1940 г. Она готовила боцманов и имела соответствующее название - "Школа боцманов". Но доучиться в ней юнги не успели - началась война, и они приняли боевое крещение: на своих шлюпках вывозили бойцов с берега Ладоги на Валаам. Потом всех юнг включили в бригаду морской пехоты и бросили на Невскую Дубровку. Это был первый десант для попытки прорыва блокады Ленинграда. Там все валаамские юнги, кроме нескольких человек, погибли.

В 1942 году в Кронштадте в Учебном отряде собрали ленинградских беспризорников (человек 20-25) и создали группу юнг. Это была не школа, а просто маленькая часть в составе Учебного отряда Краснознаменного Балтийского флота. На следующий год их стало побольше, на третий - еще больше. Но они готовились не на боевые корабли, а на вспомогательные суда. Однако в конце войны, когда сильно не хватало на катерах личного состава, часть воспитанников Кронштадтской школы юнг все-таки попала на боевые катера и воевала. То есть "Кронштадтской школы юнг" официально не существовало.

"В целях создания кадров будущих специалистов флота высокой квалификации, требующих длительного обучения и практического плавания на кораблях Военно-Морского флота, приказываю:

к 1 августа 1942 года сформировать при учебном отряде Северного флота школу юнгов ВМФ со штатной численностью переменного состава 1500 человек с дислокацией на Соловецких островах. Плановые занятия начать с 1 сентября 1942 года. Адмирал Н. Г. Кузнецов".

Метки: день Северного МФ юнги школа Соловки юные герои |

Процитировано 4 раз

Понравилось: 5 пользователям

А вы верите в реинкарнацию? |

Современные знаменитости и их двойники из прошлого

Джон Траволта и мужчина из 19 века.

Американский генерал 2-й мировой Дуглас Макартур и Брюс Уиллис

Читать далее...

Джон Траволта и мужчина из 19 века.

Американский генерал 2-й мировой Дуглас Макартур и Брюс Уиллис

Метки: двойники фото |

Процитировано 3 раз

Понравилось: 6 пользователям

Очарована, околдована... |

|

Серия сообщений "Любимые песни и исполнители":

Часть 1 - Олег Митяев "Царица Непала"

Часть 2 - Романтик романса.

...

Часть 33 - До свиданья, лето...

Часть 34 - Булат Окуджава "Молитва"

Часть 35 - Очарована, околдована...

Часть 36 - К дню рождения любимой певицы

Часть 37 - Эх, споем!

...

Часть 48 - Песни Юрия Визбора

Часть 49 - Поёт Анна Герман

Часть 50 - Тайна звезды далекой под названием Майя.

Метки: Заболоцкий стихи |

Понравилось: 7 пользователям

Шедевры забытого жанра |

|

|

Метки: письма великих |

Понравилось: 4 пользователям

Тайны Плещеева озера |

Плещеево озеро располагается в Ярославской области, на его берегу находится один из древнейших русских городов - Переславль-Залесский. Все озеро и город включены в состав национального парка "Плещеево озеро", который был создан в 1998 году для сохранения этих уникальных земель, значимых как в природном, так и в историческом плане.

Сюда приезжают для того, чтобы полюбоваться неповторимыми природными ландшафтами и древними храмами, поохотиться и порыбачить. Кроме того, Плещеево озеро известно как колыбель русского флота: у села Веськово Петром I была заложена верфь, где строились суда, ходившие по озеру. Сейчас здесь действует музей-усадьба "Ботик Петра I".

Площадь национального парка "Плещеево озеро" - более 24 тысяч гектаров, площадь водного бассейна озера - более 5 тысяч гектаров. Помимо всей поверхности озера и территории города Переславль-Залесский, в состав парка входят Берендеево болото и Половецко-Купанский болотный комплекс. В озеро впадают 19 ручьев и рек.

Читать далее...

Сюда приезжают для того, чтобы полюбоваться неповторимыми природными ландшафтами и древними храмами, поохотиться и порыбачить. Кроме того, Плещеево озеро известно как колыбель русского флота: у села Веськово Петром I была заложена верфь, где строились суда, ходившие по озеру. Сейчас здесь действует музей-усадьба "Ботик Петра I".

Площадь национального парка "Плещеево озеро" - более 24 тысяч гектаров, площадь водного бассейна озера - более 5 тысяч гектаров. Помимо всей поверхности озера и территории города Переславль-Залесский, в состав парка входят Берендеево болото и Половецко-Купанский болотный комплекс. В озеро впадают 19 ручьев и рек.

Метки: Плещеево озеро синь-камень |

Понравилось: 4 пользователям

Год пролетел |

Вернулся мой морячок , привез фотки с побережья Баренцева моря.

Читать далее...

|

Понравилось: 12 пользователям

Понравилось |

Скульптура называется "Любовь"

|

Понравилось: 9 пользователям

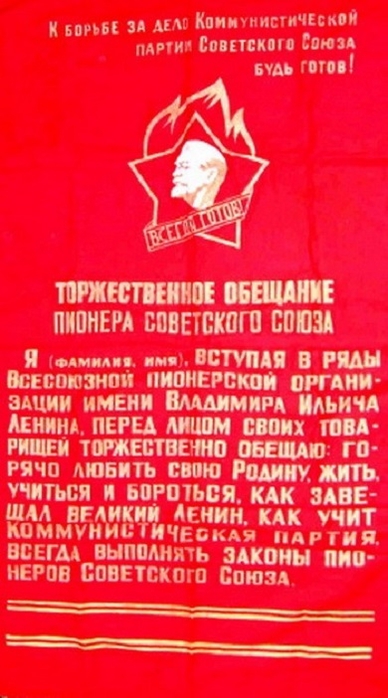

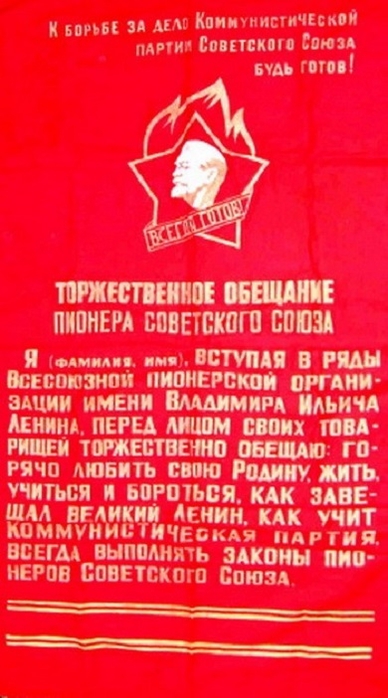

День Пионерии |

19 мая 1922 года в СССР решением Всероссийской конференции комсомола была образована пионерская организация. До 1924 года пионерская организация носила имя Спартака, а после смерти В.И. Ленина получила его имя.

Девизом юных ленинцев стала памятное нам всем "Всегда готов!" ( ответ на призыв "«Пионер, к борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза будь готов!»)

Помню, как нас принимали в пионеры, какие мы ходили гордые. И как плакал мой одноклассник Сашка, который опоздал на линейку. Уговоры, что примут на следующий праздник ( как раз видимо 19 мая, т.к. первых принимали 22 апреля) не помогали - пацан был безутешен. Кончилось тем, что его приняли - в пионерской комнате сделали линейку специально для одного.

Помнится всё - и форма, и речевки и клятва пионеров и песни.

Интересные факты.

Вначале галстук не завязывался, а скреплялся специальным зажимом, на котором была изображена пионерская символика — костёр на фоне серпа и молота, окружённый надписью «Будь готов!». Изображение пяти поленьев костра и трёх языков его пламени символизировали пять континентов и III-й Интернационал, который должен был зажечь пламя революции на этих континентах.

В связи со сложностью изготовления, зажимы не получили по-настоящему массового распространения, и пионерские галстуки уже с момента зарождения в большинстве случаев завязывали специальным узлом.

Специальный узел пионерского галстука был прост в исполнении: дети довольно легко приучались к тому, что нужно делать два раза простой узел так, чтобы правый конец галстука всегда заводился сверху левого.

Пионерские галстуки выпускались различных оттенков красного цвета и из различных тканей. Наиболее массовым был выпуск галстуков красно-оранжевого цвета из ацетатного шёлка.

http://kievlyanka-ira.livejournal.com/150074.html

Пионерские галстуки выпускались различных оттенков красного цвета и из различных тканей. Наиболее массовым был выпуск галстуков красно-оранжевого цвета из ацетатного шёлка.

http://kievlyanka-ira.livejournal.com/150074.html

Метки: день Пионерии |

Понравилось: 7 пользователям

Я люблю тебя, Венеция! |

Совет итальянской области Венето принял резолюцию, призывающую национальное правительство осудить политику ЕС в отношении Крыма и добиваться отмены антироссийских санкций.

"За" документ проголосовали 27 из 51 члена областного совета. Девять выступили против, один воздержался.

Прямая трансляция заседания совета Венето велась на официальном сайте этого законодательного органа.

Согласно тексту принятого документа, председатель областного совета Венето Роберто Чамбетти и глава региона Лука Дзайа уполномочены вести активную работу с правительством и парламентом Италии, с институтами Евросоюза в целях пересмотра отношений между ЕС и РФ, а также содействовать созданию комитета по сбору подписей для отмены антироссийских санкций.

РИА Новости http://ria.ru/world/20160518/1435859626.html#ixzz491zyINRt

Я люблю тебя, Венеция! Россия + Италия = ДРУЖБА!

"За" документ проголосовали 27 из 51 члена областного совета. Девять выступили против, один воздержался.

Прямая трансляция заседания совета Венето велась на официальном сайте этого законодательного органа.

Согласно тексту принятого документа, председатель областного совета Венето Роберто Чамбетти и глава региона Лука Дзайа уполномочены вести активную работу с правительством и парламентом Италии, с институтами Евросоюза в целях пересмотра отношений между ЕС и РФ, а также содействовать созданию комитета по сбору подписей для отмены антироссийских санкций.

РИА Новости http://ria.ru/world/20160518/1435859626.html#ixzz491zyINRt

Я люблю тебя, Венеция! Россия + Италия = ДРУЖБА!

Метки: Венеция резолюция с Россией |

Понравилось: 4 пользователям

Согласна на все 100! |

Жаль, не прислушались к классику. Засилье иностранных слов просто зашкаливает. Причем часто совершенно неоправданно.

И ещё один момент. Вот идет Евровидение. Большинство поет на английском. В данном случае более-менее понятно - язык так сказать межнационального общения, понятный большинству. Но далеко не всем, конечно. Всё -таки главное - мелодия. Её все понимают, независимо от языка.

А вот чем оправданно, когда например на нашем конкурсе "Голос" большинство участников поют не на родном языке ( в данном случае - русском)? Представьте себе, что в Англии или США запели бы на своих концертах, конкурсах, ТВ по русски ( ну или по -французски)? Абсурд. А для нас нормально. И участники пели бы в основном наши песни, по русски. Но! Жюри демонстративно выбирало и выбирает тех, кто поет по -английски. Я смотрела передачи и знаю, о чем пишу. Более того, один из членов жюри высказался прямо , что предпочитает иностранные ( англоязычные) песни. Естественно, чтобы обратить внимание участники принимают "правила игры". Тем самым наша национальная культура приносится в жертву популизму. Или как это назвать?

А между прочим, раньше наши артисты выигрывали международные конкурсы, исполняя песни на родном - русском языке!

Метки: русский язык |

Понравилось: 6 пользователям

Неожиданный ракурс |

|

Понравилось: 10 пользователям

Время движется мастерами |

|

Метки: мастера дерево |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 5 пользователям

Две версии русских слов с "французским акцентом". |

Многие уже читали расшифровку слова "шаромыжка, шаромыжник". Оно якобы произошло с времен войны 1812 года. По легенде, голодные французские пленные просили у русских солдат хлеба, обращаясь к ним со словами «сher ami» - «дорогой друг». За это, дескать, несчастных французов и стали называть «шаромыгами» или «шаромыжниками». А потом так в России стали называть всякого жуликоватого оборванца.

Слово «шваль» тоже, оказывается, обязано своим появлением наполеоновскому нашествию. Будто бы истощенные лошади (фр. – «cheval») отступающей Великой Армии представляли настолько жалкое зрелище, что в русский язык это слово вошло со значением «дрянь», «сброд».

Кто такая шантрапа?

Есть версия, что и тут мы обязаны французам, плененным в ходе кампаний Отечественной войны 1812 года. Когда те, став гувернерами, учителями и руководителями крепостных театров, отбирали, например, певцов в помещичий хор, то, прослушав бесперспективного кандидата, махали рукой и выносили вердикт: «Сhantra pas», то есть всего навсего к пению не годен.

Выражение стало расхожим, и бесталанность к вокалу стала постепенно характеристикой просто никчемного человека.

Есть однако и иные версии. Например у Дениса Орлова читаем:

Читать далее...

Слово «шваль» тоже, оказывается, обязано своим появлением наполеоновскому нашествию. Будто бы истощенные лошади (фр. – «cheval») отступающей Великой Армии представляли настолько жалкое зрелище, что в русский язык это слово вошло со значением «дрянь», «сброд».

Кто такая шантрапа?

Есть версия, что и тут мы обязаны французам, плененным в ходе кампаний Отечественной войны 1812 года. Когда те, став гувернерами, учителями и руководителями крепостных театров, отбирали, например, певцов в помещичий хор, то, прослушав бесперспективного кандидата, махали рукой и выносили вердикт: «Сhantra pas», то есть всего навсего к пению не годен.

Выражение стало расхожим, и бесталанность к вокалу стала постепенно характеристикой просто никчемного человека.

Есть однако и иные версии. Например у Дениса Орлова читаем:

Метки: происхождение слов |

Понравилось: 4 пользователям

Спасибо за Победу! |

Приближается великий всенародный праздник - День Победы. Будет шествие Бессмертного полка, которое год от года становится всё грандиознее и многочисленнее.

Пришла мысль, а почему бы тут на лиру не сделать маленький аналог и поместить сохранившиеся фото своих родных, которые воевали и "приближали как могли" этот Великий День.

У меня воевал отец. Он ушел на фронт в конце 1944 года 17-летним мальчишкой. А в марте 1945 года, когда только исполнилось 18 лет был ранен и демобилизован по ранению. Отца давно нет. Старая рана догнала его через 30 лет - в 1975 году.

А это единственная фотография моего деда - Куприянова Николая Николаевича.

Знаю я о нем не так много. Мама моя его совсем не помнит, когда он ушёл на войну, она была ещё грудным ребёнком. Жили они до войны в г. Горьком, дед служил в горьковском кремлевском гарнизоне. Он был уроженцем г. Гусь Хрустального, участвовал ещё в финской войне. С начала Великой Отечественной дед ушёл на фронт, и с тех пор семья о нем ничего не знала. И до сих пор не знаем. Просто удивительно, как это произошло, что НИКАКИХ сведений не сохранилось. Куда только я не посылала запросы, во все архивы, и в Нижегородский военкомат и в Гусь -Хрустальный ( дед был уроженцем этого города) . Пришло из Москвы ( главархива Минобороны) известие о полном тезке, но год и место рождения не совпадают. Говорят, архивы в Горьком сгорели во время бомбежки, но должно же было хоть что-то где-то сохранится!

Друзья, добавляйте фото своих родных - фронтовиков в комментариях к этому посту или давайте ссылки на свои посты на эту тему - пусть это будет наш БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК.

Пришла мысль, а почему бы тут на лиру не сделать маленький аналог и поместить сохранившиеся фото своих родных, которые воевали и "приближали как могли" этот Великий День.

У меня воевал отец. Он ушел на фронт в конце 1944 года 17-летним мальчишкой. А в марте 1945 года, когда только исполнилось 18 лет был ранен и демобилизован по ранению. Отца давно нет. Старая рана догнала его через 30 лет - в 1975 году.

А это единственная фотография моего деда - Куприянова Николая Николаевича.

Знаю я о нем не так много. Мама моя его совсем не помнит, когда он ушёл на войну, она была ещё грудным ребёнком. Жили они до войны в г. Горьком, дед служил в горьковском кремлевском гарнизоне. Он был уроженцем г. Гусь Хрустального, участвовал ещё в финской войне. С начала Великой Отечественной дед ушёл на фронт, и с тех пор семья о нем ничего не знала. И до сих пор не знаем. Просто удивительно, как это произошло, что НИКАКИХ сведений не сохранилось. Куда только я не посылала запросы, во все архивы, и в Нижегородский военкомат и в Гусь -Хрустальный ( дед был уроженцем этого города) . Пришло из Москвы ( главархива Минобороны) известие о полном тезке, но год и место рождения не совпадают. Говорят, архивы в Горьком сгорели во время бомбежки, но должно же было хоть что-то где-то сохранится!

Друзья, добавляйте фото своих родных - фронтовиков в комментариях к этому посту или давайте ссылки на свои посты на эту тему - пусть это будет наш БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК.

Метки: дед отец память бессмертный полк |

Понравилось: 8 пользователям

Из невыдуманных историй |

Однажды один маленький мальчик вернулся домой из школы и передал матери письмо от учителя. Ни с того ни с сего мама вдруг начала плакать, а затем зачитала сыну письмо вслух: «Ваш сын — гений. Эта школа слишком мала и здесь нет учителей, способных его чему-то научить. Пожалуйста, учите его сами». Много лет после смерти матери он пересматривал старые семейные архивы и наткнулся на это письмо. Он открыл его и прочитал: «Ваш сын — умственно отсталый. Мы не можем больше учить его в школе вместе со всеми. Поэтому рекомендуем вам учить его самостоятельно дома». Мальчика звали Томас Эдисон и к тому времени он уже стал одним из величайших изобретателей века.

Эдисон прорыдал несколько часов подряд. Затем он записал в свой дневник: «Томас Алва Эдисон был умственно отсталым ребенком. Благодаря своей героической матери он стал одним из величайших гениев своего века».

http://maxpark.com/community/5652/content/4937438

Р. S.

Сегодня разговаривала с подругой. Её внуку 5 лет. Дочери сказали в детском саду: Занимайтесь с ребенком, он не знает того и сего, если он не научится читать, писать и считать, в обычную школу его не возьмут (???!!!). То есть не в школе теперь должны учить всему этому? А для чего сейчас начальная школа вообще?

А может это новая система - не сдал вступительные в первый класс - иди работай?

Судя по истории с Эдисоном, с системой образования ( учителями?) всегда были проблемы. И не только в России.

Эдисон прорыдал несколько часов подряд. Затем он записал в свой дневник: «Томас Алва Эдисон был умственно отсталым ребенком. Благодаря своей героической матери он стал одним из величайших гениев своего века».

http://maxpark.com/community/5652/content/4937438

Р. S.

Сегодня разговаривала с подругой. Её внуку 5 лет. Дочери сказали в детском саду: Занимайтесь с ребенком, он не знает того и сего, если он не научится читать, писать и считать, в обычную школу его не возьмут (???!!!). То есть не в школе теперь должны учить всему этому? А для чего сейчас начальная школа вообще?

А может это новая система - не сдал вступительные в первый класс - иди работай?

Судя по истории с Эдисоном, с системой образования ( учителями?) всегда были проблемы. И не только в России.

Метки: образование гении Эдисон школа |

Понравилось: 3 пользователям

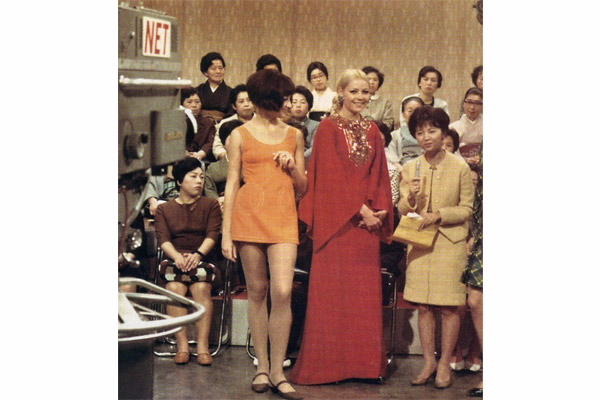

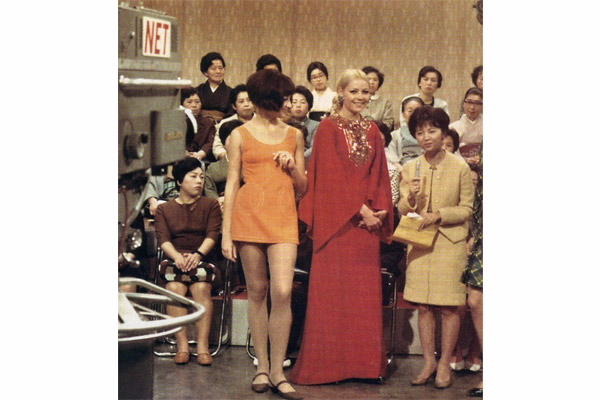

Легендарное таинственное платье |

«Это было вечернее платье, сшитое из шерстяного букле — ткани для верхней одежды, расшитое по вороту и на груди золотыми пайетками, создававшими эффект кольчуги.» Советский модельер Татьяна Осмеркина создала платье, впоследствии получившее у искусствоведов название «Россия» и на несколько лет ставшее своего рода визитной карточкой Советского Союза.

Наряд шился специально для Регины Збарской (Колесниковой) – знаменитой манекенщицы 60-х годов. Статная брюнетка, похожая на итальянскую кинодиву, она была настоящей королевой подиума 1960-х. В буржуазной прессе её восторженно именовали «советской Софи Лорен» и «самым красивым оружием Кремля» ( так её окрестил французский журнал Paris Match). Но когда платье надела Мила Романовская, художники Дома моделей сошлись на том, что это стопроцентное попадание в образ. Романовская - яркий антипод Збарской - светлоглазая блондинка с длинной русой косой, настоящая «славянская берёзка».

Мила Романовская демонстрировала это платье на Международном фестивале моды, затем открывала в нем показ на Международной выставке легкой промышленности в Монреале. Манекенщицы рассказывали мне, что наши эмигранты во время показа плакали.. Платье-символ и никак не меньше.

Тем более странно, что мне с большим трудом удалось отыскать фотографии этого платья. В десятках статей о советских манекенщицах оно упоминалось ( буквально в каждой), но фото не прилагалось. Просто таинственное какое-то платье. Вот только два снимка не очень хорошего качества.

Органичный образ Милы Романовской очень совпал с моей моделью. На фестивале в этом платье она, как говорят очевидцы, была лучше всех, — вспоминала Татьяна Осмеркина. По возвращении Романовскую в платье «Россия» для журнала Look снимал американский фотограф, и не где-нибудь, а в Успенском соборе Кремля — беспрецедентный случай для того времени.

Это видимо то самое фото в Успенском.

А под этим фото подпись «Платье Россия, модельер Т.Осьмёркина, модель Регина Збарская» Это единственное попавшееся мне фото, где можно хоть что-то рассмотреть. Но, по моему оно не совсем ТО, что на Романовской?

Если кому-то посчастливиться обнаружить иные, более качественные фото этого платья -раритета, либо случайно наткнетесь - поделитесь, буду очень благодарна. Особенно с той знаменитой фотосессии в Успенском.

Наряд шился специально для Регины Збарской (Колесниковой) – знаменитой манекенщицы 60-х годов. Статная брюнетка, похожая на итальянскую кинодиву, она была настоящей королевой подиума 1960-х. В буржуазной прессе её восторженно именовали «советской Софи Лорен» и «самым красивым оружием Кремля» ( так её окрестил французский журнал Paris Match). Но когда платье надела Мила Романовская, художники Дома моделей сошлись на том, что это стопроцентное попадание в образ. Романовская - яркий антипод Збарской - светлоглазая блондинка с длинной русой косой, настоящая «славянская берёзка».

Мила Романовская демонстрировала это платье на Международном фестивале моды, затем открывала в нем показ на Международной выставке легкой промышленности в Монреале. Манекенщицы рассказывали мне, что наши эмигранты во время показа плакали.. Платье-символ и никак не меньше.

Тем более странно, что мне с большим трудом удалось отыскать фотографии этого платья. В десятках статей о советских манекенщицах оно упоминалось ( буквально в каждой), но фото не прилагалось. Просто таинственное какое-то платье. Вот только два снимка не очень хорошего качества.

Органичный образ Милы Романовской очень совпал с моей моделью. На фестивале в этом платье она, как говорят очевидцы, была лучше всех, — вспоминала Татьяна Осмеркина. По возвращении Романовскую в платье «Россия» для журнала Look снимал американский фотограф, и не где-нибудь, а в Успенском соборе Кремля — беспрецедентный случай для того времени.

Это видимо то самое фото в Успенском.

А под этим фото подпись «Платье Россия, модельер Т.Осьмёркина, модель Регина Збарская» Это единственное попавшееся мне фото, где можно хоть что-то рассмотреть. Но, по моему оно не совсем ТО, что на Романовской?

Если кому-то посчастливиться обнаружить иные, более качественные фото этого платья -раритета, либо случайно наткнетесь - поделитесь, буду очень благодарна. Особенно с той знаменитой фотосессии в Успенском.

Серия сообщений "Необыкновенные истории обычных вещей":У самых привычных нам вещей бывает такая захватывающая история, что просто диву даёшься!Часть 1 - Кавказская пленница и Дар Магомета.

Часть 2 - Забавные истории знакомых блюд.

...

Часть 14 - День спички.

Часть 15 - Утро, раскрашенное карим перламутром

Часть 16 - Легендарное таинственное платье

Часть 17 - Жилые мосты Европы

Часть 18 - Музеи села Вятское

...

Часть 31 - Чудесные лисички и их волшебные свойства

Часть 32 - Это интересно

Часть 33 - Владимирские музеи

|

Метки: платье Россия Осьмеркина Романовская |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 4 пользователям

Уступи мне, скворец, уголок |

Метки: весна скворцы стихи Заболоцкий |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 5 пользователям