-Рубрики

- *****новости законодательства***** (44)

- *****факультет***** (41)

- *****красота своими руками***** (39)

- *****натюрморты***** (33)

- *****фотографии***** (32)

- *****рамочки***** (24)

- *****народные традиции***** (20)

- *****схемы для дневника***** (15)

- *****открытки***** (15)

- *****о детях***** (14)

- *****кафедра***** (14)

- *****брачно-семейные отношения***** (13)

- *****кулинария***** (13)

- *****отличное самочувствие***** (12)

- *****картинки с кодами***** (11)

- *****азбука профи***** (11)

- *****время жить***** (10)

- *****секреты успеха***** (10)

- *****экспертиза***** (10)

- *****адвокатские истории***** (10)

- *****международно-правовые новости***** (9)

- *****сувениры***** (8)

- *****магия женщины***** (7)

- *****наследование***** (6)

- *****портреты карандашом***** (6)

- *****новости российской фемиды***** (6)

- *****юридический юмор***** (6)

- *****рукоделие****** (5)

- *****живопись***** (4)

- *****великолепная форма***** (4)

- *****женщины мира***** (4)

- *****юристы***** (2)

- *****ли. ру***** (2)

- *****словарь юридических терминов***** (4)

-Музыка

- Очарование дождя

- Слушали: 242416 Комментарии: 0

- C.P.E. Bach - Cello Concerto in A Major ля 430 Гц

- Слушали: 936 Комментарии: 0

- Bertie Higgins - Casablanca (Музыка которую долго искал)

- Слушали: 147402 Комментарии: 0

- Слёзы Асфальта - Школьный Бал (мото)

- Слушали: 71869 Комментарии: 0

- Романтическая мелодия

- Слушали: 394927 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Интересы

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Серия сообщений "*****кафедра*****":Выбрана рубрика *****кафедра*****.

Часть 1 - Осторожно! Эпидемия педофилии!

Часть 2 - Зачем России китайский опыт любви к родителям под страхом закона?

Часть 3 - Проект нового Закона об образовании внесен в Госдуму

Часть 4 - Афоризмы, изречения, высказывания, пословицы о праве, свободе, равенстве и правах человека

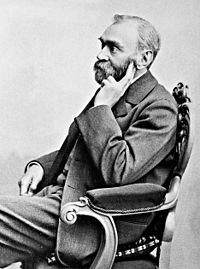

Часть 5 - Альфред Нобель

Часть 6 - Нобели

Часть 7 - Афоризмы про вдохновение

Часть 8 - Афоризмы про азарт

Часть 9 - Афоризмы про богатство

Часть 10 - День российской науки

Часть 11 - Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ О государственной гражданской службе Российской Федерации

Часть 12 - ФЗ "О судебном департаменте при Верховном суде Российской Федерации

Часть 13 - Приказ Министерства юстиции РФ(Минюст России) от 19 ноября 2009 г. N 403 г"Об утверждении Правил нотариального делопроизводства"

Часть 14 - О КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ

Другие рубрики в этом дневнике: *****юристы*****(2), *****юридический юмор*****(6), *****экспертиза*****(10), *****фотографии*****(32), *****факультет*****(41), *****схемы для дневника*****(15), *****сувениры*****(8), *****словарь юридических терминов*****(4), *****секреты успеха*****(10), *****рукоделие******(5), *****рамочки*****(24), *****портреты карандашом*****(6), *****отличное самочувствие*****(12), *****открытки*****(15), *****о детях*****(14), *****новости российской фемиды*****(6), *****новости законодательства*****(44), *****натюрморты*****(33), *****наследование*****(6), *****народные традиции*****(20), *****международно-правовые новости*****(9), *****магия женщины*****(7), *****ли. ру*****(2), *****кулинария*****(13), *****красота своими руками*****(39), *****картинки с кодами*****(11), *****живопись*****(4), *****женщины мира*****(4), *****время жить*****(10), *****великолепная форма*****(4), *****брачно-семейные отношения*****(13), *****азбука профи*****(11), *****адвокатские истории*****(10)

Осторожно! Эпидемия педофилии! |

Дневник |

Осторожно! Эпидемия педофилии!

Практически каждый день в российской прессе мелькает информация о том, что где-то задержан очередной педофил, где-то педофила судят, а где-то пострадал еще один ребенок.

Чего стоит сводка новостей за прошлую неделю. В поезде Москва-Уренгой пьяный мужчина изнасиловал 9-летнюю девочку, в то время как ее мама крепко спала. В Ставрополе приступили к слушанию дела насильника 9-летней пациентки больницы в Буденовске. Примечательно, что подозреваемый был осужден за подобное преступление ранее и освобожден был досрочно. В Свердловской области несколько дней назад была изнасилована 2-летняя девочка 40-летним мужчиной, ранее судимым за убийство. В Уфе 23-летний насильник осужден на 22 года колонии. Калининградский отец-педофил, развращавший своего 3-летнего сына, получил всего 8 лет колонии строгого режима. Иркутский серийный маньяк-педофил совершил еще одно нападение, и пока он на свободе.

В отличие от российских педофилов, с завидной регулярностью выходящих на свободу, в Бельгии к условно-досрочному освобождению Мишель Мартен, сообщницы убийцы и педофила Марка Дютроу, известного как «Монстр из Шарлеруа», общественность отнеслась крайне негативно. Граждане Бельгии отказались видеть своей соседкой преступницу. Мартен должна была провести остаток жизни в одном из французских монастырей, но те откликнулись на всеобщее негодование и также отказали в приюте садистке. Адвокатам Мартен все-таки удалось договориться с одним из бельгийских монастырей о том, что отсидевшая полсрока преступница будет жить дальше под присмотром монахинь.

В отличие от российских педофилов, с завидной регулярностью выходящих на свободу, в Бельгии к условно-досрочному освобождению Мишель Мартен, сообщницы убийцы и педофила Марка Дютроу, известного как «Монстр из Шарлеруа», общественность отнеслась крайне негативно. Граждане Бельгии отказались видеть своей соседкой преступницу. Мартен должна была провести остаток жизни в одном из французских монастырей, но те откликнулись на всеобщее негодование и также отказали в приюте садистке. Адвокатам Мартен все-таки удалось договориться с одним из бельгийских монастырей о том, что отсидевшая полсрока преступница будет жить дальше под присмотром монахинь.

Израильская полиция решила брать «любителей детей» всех одним махом. Несколько дней назад в ходе масштабной операции было задержано 30 педофилов. Одна из сотрудниц полиции завела аккаунты в различных интернет-сетях, выдавая себя за 12-летнюю девочку. Благодаря ее работе в Интернете на протяжении нескольких месяцев, были задержаны 30 мужчин самых разных возрастов и разных социальных статусов, от студентов до госслужащих. Все они были готовы вступить в половой контакт с виртуальной Лолитой.

Педофилами оказываются всемирно известные личности: британский комик Крис Лэнгхем; бывший генсек Союза родителей Эстонии Каур Хансон; судебный эксперт, который давал консультации полиции, как защитить детей от педофилов, 54-летний Стефен Кинг. В педофилии обвиняли и короля поп-музыки Майкла Джексона.

В начале ХХв. русская общественность была поражена известием о том, что среди российской интеллигенции оказался педофил.

В начале ХХв. русская общественность была поражена известием о том, что среди российской интеллигенции оказался педофил.

Константин Мережковский – ученый, один из основоположников теории симбиогенеза, запомнился миру, в первую очередь, как гнусный педофил, автор педофильско-фашисткой утопии «Рай земной». В 1905г. он взял на воспитание 6-летнюю девочку, Калерию Коршунову, полностью запретив ей все контакты с родственниками. Впоследствии девочка, преодолевшая возраст Лолиты, стала не интересна Мережковскому и рассказала о том, как он насиловал ее и детей соседей и прислуги. Мережковский, обладавший умом исследователя и душой маньяка, вел дневник, в котором подробно описывал всех своих жертв и то, что он с ними делал.

Сейчас подобные новости публикуются каждый день.

Можно ли говорить о захлестнувшей мир эпидемии педофилии?

Профессор кафедры уголовного права и криминологии Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России Иван Соломоненко заявляет: «Как с течением времени не меняется процент сумасшедших, так и педофилия находится примерно на том же уровне, что и в древности. Мы должны радоваться росту официально зарегистрированных случаев. Это говорит о лучшей выявляемости подобных преступлений».

Кто такие педофилы

Все родители поучают своих детей: «Не разговаривай с незнакомыми людьми, не бери у незнакомых конфеты и игрушки». Каждый ребенок изначально запуган страшными незнакомыми дядьками. Однако педофилам практически всегда удается завоевать доверие детишек. Педофилы в годах просят помощи у маленьких девочек, а затем «благодарят». Некоторые развращают своих приемных детей, специально для этого вступая в брак.

Все родители поучают своих детей: «Не разговаривай с незнакомыми людьми, не бери у незнакомых конфеты и игрушки». Каждый ребенок изначально запуган страшными незнакомыми дядьками. Однако педофилам практически всегда удается завоевать доверие детишек. Педофилы в годах просят помощи у маленьких девочек, а затем «благодарят». Некоторые развращают своих приемных детей, специально для этого вступая в брак.

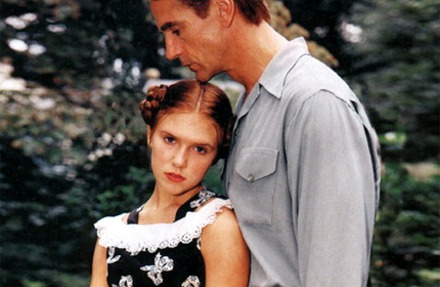

Яркой иллюстрацией подобной страсти к приемной дочери является роман Владимира Набокова «Лолита». Главные герои романа педофил Гумберт Гумберт и его жертва Лолита стали именами нарицательными.

Однако, как утверждают современные психологи, важно различать людей, имеющих педофилические наклонности и насильников детей. Первые могут ни разу в своей жизни ни совершить ничего противозаконного в отношении детей, в то время как вторые могут не быть педофилами.

Ирина Дьякова, сексолог, главный специалист краевого отделения Минздрав, разъясняет отличия «нормального» педофила от педофила-насильника: «Их психологический портрет описан многократно: тихий, спокойный, малозаметный мужчина средних лет. Он не стремится насиловать ребенка. Интерес к детям обусловлен у него тем, что в свое время он не прошел важную стадию психосексуального развития и пытается компенсировать ее в зрелом возрасте. Педофилы, как правило, получают удовольствие от прикосновения к гениталиям детей, от ласки, но убийством их действия не заканчиваются почти никогда». Насильники же имеют другую мотивацию: «В половине случаев насильники нападают на детей из-за снижения уровня тестостерона. У мужчины нет эрекции, он стыдится опозориться перед женщиной и проверяет себя на ребенке». Получается, что пропагандировавшаяся одно время химическая кастрация не актуальна для педофилов насильников: «В этой ситуации давать ему антитестостероновые препараты — значит, только усугублять проблему. Либидо зреет в голове, а не в тестикулах», – утверждает Ирина Дьякова.

Нельзя так же не отметить, что в обществе навязывается тенденция о том, что главный агрессор сексуального насилия – мужчина, а жертва – женщина или ребенок. Случаи женской педофилии практически не упоминаются в сегодняшних СМИ. Однако проскальзывала еще в период перестройки информация о том, что банда девочек спортсменок-дзюдоисток после дискотеки насиловала парней. А мальчишки часто хвастаются, что потеряли девственность со взрослой тетенькой. Однако со стороны 40-летней женщины, занимающейся сексом с 14-летним подростком, что это, как не педофилия? В романе Федора Сологуба одна из героинь – Людмила, засидевшаяся в девках, соблазняет пятиклассника Сашу. У персонажей романа были свои реальные прототипы, автор мастерски нарисовал картину жизни маленького провинциального городка в России конца XIXв.

Нельзя так же не отметить, что в обществе навязывается тенденция о том, что главный агрессор сексуального насилия – мужчина, а жертва – женщина или ребенок. Случаи женской педофилии практически не упоминаются в сегодняшних СМИ. Однако проскальзывала еще в период перестройки информация о том, что банда девочек спортсменок-дзюдоисток после дискотеки насиловала парней. А мальчишки часто хвастаются, что потеряли девственность со взрослой тетенькой. Однако со стороны 40-летней женщины, занимающейся сексом с 14-летним подростком, что это, как не педофилия? В романе Федора Сологуба одна из героинь – Людмила, засидевшаяся в девках, соблазняет пятиклассника Сашу. У персонажей романа были свои реальные прототипы, автор мастерски нарисовал картину жизни маленького провинциального городка в России конца XIXв.

Историческая справка

Часто в свое оправдание теоретизирующие педофилы приводят примеры из истории разных государств, когда девочек отдавали замуж начиная с 8 лет, а то и раньше. Особенно знаменит период античности, где была распространена педофилия и гомосексуализм, поскольку любовь мужчины к мужчине подразумевала настоящее истинное духовное чувство, подкрепляемое физическим обладанием, а половой акт с женщиной считался необходимостью для продолжения рода либо просто утехой плоти.  Также педофилы приводят примеры научных исследований, говорящих о том, что половая зрелость у девушек наступает гораздо раньше 18 лет, законно разрешенного возраста для бракосочетания в России.

Также педофилы приводят примеры научных исследований, говорящих о том, что половая зрелость у девушек наступает гораздо раньше 18 лет, законно разрешенного возраста для бракосочетания в России.

Первый закон, устанавливающий возраст для вступления в брак, был издан в Риме в Iв. н.э. Брачный возраст устанавливался с 7 лет, дабы дети были в состоянии осмыслить свои действия. Ранее брак мог быть заключен в любом возрасте, однако начало супружеской жизни происходило лишь когда девочка достигала половой зрелости. Римский закон, в том числе, предотвращал сексуальные действия в отношении девочек до пубертатного периода.

С тех пор брачный возраст законодательно увеличивается, а наказания для педофилов ужесточаются. Справедливости ради надо заметить, что сам термин педофилия возник не так давно. С конца XIXв., когда началось бурное развитие психологии, изменилось отношение к самому понятию ребенок. Детский мир получил право на существование, детские и взрослые потребности стали разделяться. Ребенок понемногу стал обретать собственные детские права, среди которых не числился секс. А взрослые, имеющие страсть к малолетним, признавались сексуально ненормальными. Общественность стала активно осуждать детскую проституцию и придумывать новые психические болезни.

Однако со стороны физиологии ничего не изменилось. Поэтому образовавшийся временной зазор между физиологической половой зрелостью и законно разрешенным возрастом для вступления в брак в России, порождает множество споров не только относительно законодательства, но и относительно того, считать ли педофилом взрослого мужчину вступившего в связь с 13-летней половозрелой девушкой.

Современные психологи, отстаивая права детей, указывают на определенные недоработки российского законодательства: «Оральный и анальный половой контакт с человеком в возрасте 14-16 лет не является у нас преступлением, если он совершен по добровольному согласию. Это нонсенс. Нужно вносить поправки в закон, в том числе касающиеся условно-досрочного освобождения насильников. Надо создавать открытую базу данных судимых за половые преступления, как это сделано в США. В вузах и школах хорошо бы сделать открытыми данные о судимостях преподавателей», - говорит профессор кафедры уголовного права и криминологии Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России Иван Соломоненко.

Информационный повод для педофила

Конечно, большую роль в распространении «педофильской» истерии сегодня играет всеобщая информационная доступность.

Один из самых популярных сюжетов в японском аниме – изнасилование маленькой хрупкой девочки огромным мужиком-садистом. Информационные ресурсы не брезгуют тем, чтобы в подробностях рассказать о жертвах насильников-педофилов. А Интернет предлагает огромное количество ресурсов с детской порнографией.

Маша Аллен, удочеренная гражданином США, была впервые изнасилована своим приемным отцом в 5 лет. Снимки маленькой девочки садист увидел в базе данных в Интернете. После удочерения он регулярно насиловал ее до 16 лет, фотографировал в обнаженном виде и выкладывал снимки во всемирную паутину. В 2006г. Маша выступила в Конгрессе США в защиту законопроекта, разработанного политиком Джоном Керри. Жертва насильника умоляла конгрессменов «сделать что-нибудь с Интернетом» для предотвращения попадания детей в руки педофилов и распространения детской порнографии.

Маша Аллен, удочеренная гражданином США, была впервые изнасилована своим приемным отцом в 5 лет. Снимки маленькой девочки садист увидел в базе данных в Интернете. После удочерения он регулярно насиловал ее до 16 лет, фотографировал в обнаженном виде и выкладывал снимки во всемирную паутину. В 2006г. Маша выступила в Конгрессе США в защиту законопроекта, разработанного политиком Джоном Керри. Жертва насильника умоляла конгрессменов «сделать что-нибудь с Интернетом» для предотвращения попадания детей в руки педофилов и распространения детской порнографии.

В России не так давно подверглась обвинениям социальная сеть «В Контакте». Мурманская прокуратура подала на нее в суд из-за того, что сайт содержит порнографические материалы, антипедофильское движение «Охотники за головами» поддержало обвинение соцсети  своим заявлением в МВД. Директор по маркетингу «ВКонтакте» Михаил Равдоникас в защиту соцсети заявил: «Общество потребления и рекламы — сложная экосистема. Было бы недальновидно бояться в нем одной только порнографии. Сама по себе она может быть куда безобиднее остальных элементов». Предвидя трудности в этой сфере, социальная сеть «Одноклассники» уже заявила о реализации целой серии мер по предотвращению распространения в «Одноклассниках» материалов порнографического и педофильского характера, а также по предотвращению контактов малолетних посетителей сайта с потенциально опасными взрослыми. Одна из таких мер – «тревожная кнопка», позволяющая детям пожаловаться на опасные сообщения, картинки или видео.

своим заявлением в МВД. Директор по маркетингу «ВКонтакте» Михаил Равдоникас в защиту соцсети заявил: «Общество потребления и рекламы — сложная экосистема. Было бы недальновидно бояться в нем одной только порнографии. Сама по себе она может быть куда безобиднее остальных элементов». Предвидя трудности в этой сфере, социальная сеть «Одноклассники» уже заявила о реализации целой серии мер по предотвращению распространения в «Одноклассниках» материалов порнографического и педофильского характера, а также по предотвращению контактов малолетних посетителей сайта с потенциально опасными взрослыми. Одна из таких мер – «тревожная кнопка», позволяющая детям пожаловаться на опасные сообщения, картинки или видео.

Дети в искусстве

А когда обнаженные подростки становятся моделями для художников и фотографов, а зрители затем любуются ими – является ли это проявлением педофилии?

Летом 2008г. фотограф Билл Хэнсон был подвергнут моральному осуждению в Австралии за то, что на своей выставке представил фотографии обнаженных 12- и 13-летних детей. Несмотря на то, что все дети позировали исключительно по доброй воле, а некоторые даже выступили в защиту фотохудожника, общественность нашла фотографии «отвратительными». Галерея Хэнсона и сайт были закрыты. В поддержку одного из самых известных фотографов Австралии выступила Кейт Бланшет: «Возможный суд над одним из наших самых известных художников наносит невыразимый ущерб нашей культурной репутации. Сами произведения не являются порнографией, даже если они включают изображения обнаженных людей. Это стоит скорее рассматривать в русле традиции, которая восходит еще к древним грекам и к которой принадлежали такие художники, как Караваджо и Микеланджело». Билу Хэнсону так и не было представлено обвинение, поскольку штатные юристы назвали дело заведомо проигрышным. Сам Хэнсон так прокомментировал свою реабилитацию: «Меня обнадеживает, что существующие законы могут выдерживать такую суровую проверку и все равно

Летом 2008г. фотограф Билл Хэнсон был подвергнут моральному осуждению в Австралии за то, что на своей выставке представил фотографии обнаженных 12- и 13-летних детей. Несмотря на то, что все дети позировали исключительно по доброй воле, а некоторые даже выступили в защиту фотохудожника, общественность нашла фотографии «отвратительными». Галерея Хэнсона и сайт были закрыты. В поддержку одного из самых известных фотографов Австралии выступила Кейт Бланшет: «Возможный суд над одним из наших самых известных художников наносит невыразимый ущерб нашей культурной репутации. Сами произведения не являются порнографией, даже если они включают изображения обнаженных людей. Это стоит скорее рассматривать в русле традиции, которая восходит еще к древним грекам и к которой принадлежали такие художники, как Караваджо и Микеланджело». Билу Хэнсону так и не было представлено обвинение, поскольку штатные юристы назвали дело заведомо проигрышным. Сам Хэнсон так прокомментировал свою реабилитацию: «Меня обнадеживает, что существующие законы могут выдерживать такую суровую проверку и все равно  предоставлять основу для дебатов и выражения идей». Однако часть общественности осталась убеждена в том, что Хэнсон нарушает права детей.

предоставлять основу для дебатов и выражения идей». Однако часть общественности осталась убеждена в том, что Хэнсон нарушает права детей.

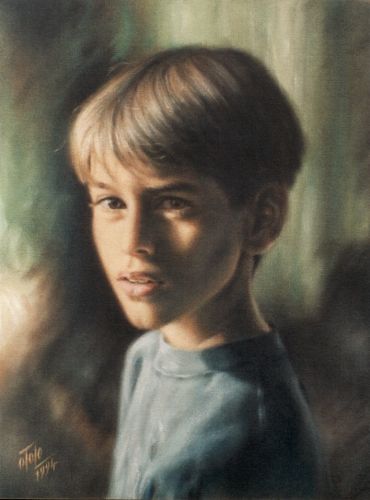

Также известен немецкий художник, скульптор и иллюстратор книг для скаутов Отто Ломюллер. В 1978г. вышла его книга «Отто Ломюллер – портреты и обнаженные фигуры 1972-1977», а в 1985г. книга «Я ГОВОРЮ ДА». Основная тематика работ – изображения обнаженных мальчиков 11-13 лет. Будучи вице-президентом ассоциации общеевропейского общества скаутов, Ломюллер постоянно подвергается обвинениям в распространении педофилии.

С ребенком дороже

Вопрос обнаженного тела в классическом изобразительном искусстве имеет долгую историю. А вот что касается современных видов искусства, например, рекламы, здесь вопрос использования образов детей не вызывает сомнений. По всему миру проводятся детские конкурсы красоты. Малолетние фотомодели рекламируют взрослые наряды, а маленькие актеры становятся звездами большого шоу-бизнеса. Образы детей продают и покупают, создавая новых идолов.

Вопрос обнаженного тела в классическом изобразительном искусстве имеет долгую историю. А вот что касается современных видов искусства, например, рекламы, здесь вопрос использования образов детей не вызывает сомнений. По всему миру проводятся детские конкурсы красоты. Малолетние фотомодели рекламируют взрослые наряды, а маленькие актеры становятся звездами большого шоу-бизнеса. Образы детей продают и покупают, создавая новых идолов.

Какое законодательство справится со столь провоцирующей информационно-рекламной средой? Ребенок становится одним из самых дорогих брендов в современном мире. Только непонятно, кто за это расплачивается. И не слишком ли высока цена?

06.08.2012 Информационно-правовой портал "Закония"

|

Метки: дети кафедра |

Зачем России китайский опыт любви к родителям под страхом закона? |

Дневник |

Зачем России китайский опыт любви к родителям под страхом закона?

Между нормами нравственности и правом очень тонкая грань. Отношения между детьми и родителями регулируются сегодня семейным и гражданским законодательством, поэтому я бы не стала выступать за повышение ответственности в этом сегменте, если только тема не связана с алиментами.

Распространять в России китайский опыт и внедрять дополнительную ответственность, помимо того, что взрослые дети обязаны содержать своих нетрудоспособных родителей, вряд ли целесообразно. И, кстати, какой могла бы быть эта ответственность: административно-правой или уголовно-правовой? Отсутствие теплоты и исполнения морального долга по отношению к пожилым родителям – это не общественно опасное деяния, если оно не связано с жестокостью.

В большинстве случаев, и это я по собственному социальному опыту знаю, в России взрослые дети уважительно относятся к старшим, так что неохваченное вниманием пожилое поколение нельзя назвать масштабной и типичной проблемой для нас. Но, конечно, это вопрос воспитания, а, значит, времени, возвращения и осознания религиозности, и я уверена, когда-нибудь он решен в позитивном ключе. Вообще нам нужен больший упор на формирование чувства ответственности за слабых, будь то как дети, так и родители. Татьяна Москалькова

-

-

Закон вправе восстанавливать разрушенные моральные нормы в семье

Проблема, безусловно, не придумана, не «высосана из пальца», и, по-видимому, в настоящее время имеет тенденцию к нарастанию. Как известно, мораль и право (право юридическое) на этапах развития общества, так или иначе, находятся в связи между собой. Однако при этом моральные нормы наичаще опережают юридические. Наичаще, но не всегда! Исключения таятся в постреволюционных эпохах. В этих эпохах законодательство восстанавливается быстрее, чем переломанный моральный стержень общества. Сегодня мы довольно медленно восстанавливаем религиозную мораль после разрушения коммунистической. И в таких случаях именно государство, сам институт государственности берет на себя обязанность уже некоего законодателя-морализатора. Именно это мы и наблюдаем в современной России.

-

-

Обеспеченную маму наследникам забывать не с руки

Умное государство старается сделать людей собственниками в лучшем смысле этого слова. Во-первых, тем самым государство поощряет и развивает обеспеченность, во-вторых, собственникам и наследникам собственности невыгодно бунтовать. Даже в пределах одной семьи. Да и ход истории показывает, что в драку обычно лезут те, у кого, кроме собственного кулака, больше ничего нет.

В России много свободной, не используемой земли. Когда власть догадается наделить ею людей, вполне может получиться, что у пенсионерки, скажем, из Ростовской области есть загородный дом и 10 га земли, часть которой она, допустим, обрабатывает, а часть сдает в аренду… О такой маме надолго не забудешь, еще как позвонишь и поедешь навестить…

Конечно, приходится сознавать, что это, так сказать, любовь в тандеме с материальной заинтересованностью, но разве не то же самое по сути – весьма популярный нынче брак по расчету с составлением контракта? Его мы считаем нормальным.Обязать законом взрослых людей по китайскому примеру эмоционально поддерживать своих престарелых родителей – миссия невыполнимая в нашей стране. Вспомним о новой системе борьбы с «алиментщиками», не желающими содержать собственных детей – имитация исполнения закона действует в аэропортах и при оформлении виз, но это псевдомеры, не снимающие остроту проблемы, а загоняющие ее внутрь.

Систему любви и уважения членов семьи друг к другу законом не выстроишь. И, хотя отношения в семье со временем, естественно, меняются, эта система закладывается в детстве, но тут мы опять возвращаемся к теме родителей-алиментщиков, а их в России не один миллион… -

Источник: Информационно-правовой портал "Закония"

|

Метки: кафедра |

Проект нового Закона об образовании внесен в Госдуму |

Дневник |

Проект нового Закона об образовании внесен в Госдуму

На рассмотрение в Госдуму поступил Проект N 121965-6 Федерального закона ''Об образовании в Российской Федерации'' (далее - Проект). Данный документ подготовлен Минобрнауки России в целях систематизации и совершенствования законодательства в области образования. Он призван заменить собой целый ряд действующих нормативных правовых актов, например Закон об образовании [1], Закон о высшем и послевузовском профессиональном образовании [2]. Проект представляет собой комплексный документ, в который войдут и общие положения, и нормы, регулирующие отношения в отдельных подсистемах образования (дошкольном, общем, среднем профессиональном, высшем образовании). В случае одобрения Проекта большинство его положений вступит в силу с 1 января 2013 г.

Проект сохранил существующие базовые принципы и нормы (в том числе в части государственных гарантий реализации прав в сфере образования, права выбора образовательной организации и получения образования в соответствии со склонностями и потребностями, обучения на родном языке, правовых гарантий доступности и качества образования и др.). Проект воспринял закрепленные действующим законодательством принципы общедоступности и бесплатности образования в России. Так, государство гарантирует общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность высшего образования, если образование данного уровня получается впервые.

Однако Проект предусматривает и ряд нововведений, обусловленных необходимостью модернизации системы образования в современных условиях. В настоящей статье будут рассмотрены некоторые из них.

Структура системы образования

По сравнению с действующим Законом об образовании Проект предлагает уточнить систему видов и уровней образования в России. Как отмечают авторы Проекта, новая система разрабатывалась на основе положений Конституции РФ и с учетом Болонской декларации 1999 г., а также Международной стандартной классификации образования (МСКО).

Проектом предусматривается четыре вида образования:

- общее;

- профессиональное;

- дополнительное (дополнительное образование для детей и взрослых, дополнительное профессиональное образование);

- профессиональное обучение, направленное на образование на протяжении всей жизни (непрерывное образование).

Согласно Проекту общее образование будет состоять из четырех уровней: дошкольное, начальное, основное и среднее, а профессиональное образование - из двух: среднее профессиональное, высшее (бакалавриат, специалитет, магистратура; подготовка кадров высшей квалификации).

В рамках среднего профессионального образования Проект предусматривает две образовательные программы:

- подготовка квалифицированных рабочих (служащих);

- подготовка специалистов среднего звена.

Напомним, что в настоящее время среднее профессиональное образование готовит специалистов среднего звена (п. 1 ст. 23 Закона об образовании). Подготовка работников квалифицированного труда происходит в рамках начального профессионального образования (п. 1 ст. 22 Закона об образовании).

Таким образом, согласно Проекту существующее на сегодняшний день начальное профессиональное образование будет приравнено к уровню среднего профессионального. Часть образовательных программ начального профессионального образования будет переведена в программы среднего профессионального обучения. По мнению разработчиков Проекта, это позволит расширить возможности работодателей по подготовке квалифицированных рабочих в рамках краткосрочных программ.

Формы получения образования и формы обучения

Рассматриваемый документ должен устранить имеющееся в действующем законодательстве терминологическое несоответствие между формами получения образования и формами обучения. Так, согласно Проекту образование может быть получено и в образовательных организациях, и вне их (путем самообразования, семейного образования).

Формами обучения в образовательных организациях по-прежнему останутся очная, очно-заочная и заочная. Проектом предлагается исключить экстернат из форм обучения и рассматривать его как инструмент, который обеспечит лицам, получившим образование вне образовательных организаций, возможность пройти промежуточную и итоговую аттестацию в имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, а также получить документ об образовании.

Права обучающихся

Проектом уточняется и дополняется перечень прав, которыми обладает обучающийся. Наряду с правами, уже закрепленными действующим законодательством об образовании, предлагается установить, в частности, следующие:

- право на участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования, образовательных стандартов, устанавливаемых университетами. Однако указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом обучении;

- право на выбор факультативных (необязательных) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого образовательной организацией (после получения основного общего образования);

- право на участие в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, ведущейся образовательной организацией, наравне с научно-педагогическими работниками образовательных организаций высшего образования и научными работниками научных организаций;

- право на информацию от образовательной организации о положении в сфере занятости населения РФ по осваиваемым профессиям, специальностям и направлениям подготовки;

- право на обжалование актов органов управления образовательной организации.

Меры социальной поддержки обучающихся

Меры социальной поддержки обучающихся, предусмотренные действующим законодательством в сфере образования, в Проекте получили более детальную разработку. Среди таких мер стоит обратить внимание на выплату обучающимся стипендий.

В настоящее время вопросы стипендиального обеспечения обучающихся в государственных образовательных организациях профессионального образования регламентируются следующими законодательными актами: Законом о высшем и послевузовском профессиональном образовании, Законом о минимальном размере оплаты труда [3]. Они определяют размер стипендии в фиксированном денежном выражении, в результате чего требуется регулярно вносить изменения с целью индексации размера стипендиального обеспечения.

В связи с этим Проект предлагает выплачивать государственную стипендию в размерах, определяемых образовательными организациями, в пределах выделяемых бюджетных средств на стипендиальное обучение. При этом будет также учитываться мнение совета обучающихся в образовательной организации и выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии таковой). Стипендиальный фонд будет определяться исходя из общего числа обучающихся на очной форме за счет средств федерального бюджета в рамках госзадания и нормативов, которые определит Правительство РФ по каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся. Размер такого фонда будет увеличиваться при повышении уровня инфляции. В настоящее время порядок назначения и выплаты стипендий определен Постановлением Правительства РФ от 27.06.2001 N 487.

Права и обязанности родителей

Проектом предлагается предоставить родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся ряд дополнительных прав, например:

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с оценками успеваемости своих детей;

- защищать права и законные интересы обучающихся;

- получать информацию обо всех видах обследования (медицинских, психологических, педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований, отказываться от их проведения;

- принимать участие в управлении образовательной организацией в форме, определяемой уставом этой организации;

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, при обсуждении результатов обследования и вынесении заключения, высказывать свое мнение относительно рекомендаций по организации обучения и воспитания детей.

В соответствии с Проектом родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:

- обеспечить получение своими детьми общего образования;

- соблюдать устав и локальные нормативные акты образовательной организации;

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников образовательной организации.

Проект предлагает привлекать родителей (законных представителей) к предусмотренной законодательством РФ ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей, установленных Законом об образовании в редакции Проекта и иными федеральными законами, локальными нормативными актами образовательной организации.

Отметим, что по действующему законодательству родители (законные представители) несовершеннолетних за указанные действия (бездействие) могут быть привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. Помимо этого, если родители уклоняются от выполнения своих обязанностей (в том числе не обеспечивают получение образования своими детьми), то они могут быть лишены родительских прав (ст. 69 СК РФ).

Защита прав обучающихся и их родителей (законных представителей)

Проектом предусматриваются специальные положения о способах защиты прав обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Так, указанные лица вправе:

- ходатайствовать перед органами управления образовательных организаций о проведении с участием представителей обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся дисциплинарного расследования деятельности работников данных организаций, нарушающих и (или) ущемляющих их права;

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, в том числе по рассмотрению вопросов о наличии конфликта интересов педагогического работника и обучающегося;

- использовать иные способы защиты прав и законных интересов, не запрещенные законодательством РФ.

Согласно Проекту комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений будет создаваться в образовательной организации из равного числа представителей обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников такой организации. Решение комиссии будет обязательным для всех участников образовательных отношений в организации.

Образовательные технологии

Одним из назначений Проекта является закрепление современных требований к образовательному процессу, связанных с внедрением новых форм реализации и освоения образовательных программ, образовательных технологий, форм и методов обучения. В частности, впервые на законодательном уровне предлагается закрепить положения:

- о кредитно-модульной системе организации образовательного процесса и системе зачетных единиц;

- о сетевом взаимодействии при реализации образовательных программ, включая механизм зачета результатов освоения отдельных частей образовательной программы в сторонних организациях;

- об использовании дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе;

- об обучении по интегрированным образовательным программам;

- об образовательных и информационных ресурсах в образовательном процессе.

Обратим внимание, что введение кредитно-модульной системы учебного процесса связано с переходом российского образования от традиционной системы образования к болонской. Некоторые элементы болонского процесса уже нашли отражение в российском законодательстве (например, появление степеней бакалавра и магистра в высшем образовании). Предложение о законодательном закреплении кредитно-модульной системы образования подтверждает тенденцию к переходу образовательного процесса на болонскую систему. Тем самым Россия реализует положения Болонской декларации 1999 г. о необходимости внедрения в национальное законодательство об образовании системы зачетных баллов.

Сущность кредитно-модульной системы заключается в следующем. Студентам предоставляется возможность самостоятельно планировать свой учебный график путем выбора по собственному усмотрению некоторых курсов (модулей) для изучения. Модуль - это относительно самостоятельный блок со своей структурой (например, в виде отдельных тем или подмодулей), который может быть интегрирован самими обучающимися в свой учебный график, введенный в целях выработки их заинтересованности и создания асинхронного процесса обучения. Модуль можно рассматривать как часть учебной дисциплины и как часть образовательной программы [4]. На изучение каждого отдельного модуля студенту будет предоставляться определенное количество кредитов (зачетных единиц). Согласно Проекту под зачетной единицей понимается унифицированная единица измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося, которая включает все виды его учебной деятельности, предусмотренные в учебном плане, в том числе а! удиторную и самостоятельную работу, стажировки, практики.

Студент, обучающийся по определенной программе, построенной по кредитно-модульному принципу, к концу семестра или учебного года должен набрать определенное количество зачетных единиц, которое складывается не только за счет успешной сдачи итогового экзамена или зачета, но и за счет освоения каждого обязательного либо выбранного модуля в течение учебного года [5]. В европейской практике одной из наиболее эффективных систем кредитов признается ECTS - The European Credit Transfer System.

Проектом предусматривается реализация образовательных программ также в сетевой форме, под которой понимается взаимодействие образовательной организации с иными образовательными организациями, в том числе иностранными. В сетевую форму реализации образовательных программ входит:

- совместная деятельность образовательных организаций с использованием при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, физкультурно-спортивных и иных организаций, в том числе посредством разработки и реализации совместных образовательных программ и учебных планов;

- зачет образовательной организацией, реализующей основную образовательную программу, результатов освоения обучающимся в рамках индивидуального учебного плана программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ в других образовательных организациях.

Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования

Проектом предлагается регламентировать на уровне федерального закона условия ведения экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования. Напомним, что в настоящее время соответствующие виды деятельности регулируются подзаконными актами: инновационная деятельность - Приказом Минобрнауки России от 23.06.2009 N 218 "Об утверждении Порядка создания и развития инновационной инфраструктуры в сфере образования", экспериментальная деятельность - Приказами Минобразования России от 09.03.2004 N 1123 "Об организации опытно-экспериментальной деятельности в системе образования" и от 12.01.2000 N 79 "Об обеспечении организационного и научно-методического сопровождения деятельности федеральных экспериментальных площадок".

В соответствии с Проектом инновационная деятельность будет ориентирована на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования. Осуществление ее предполагается в форме реализации инновационных проектов (программ) образовательными организациями, иными действующими в сфере образования организациями, а также их объединениями.

Организациям, которые реализуют инновационные проекты (программы), имеющие существенное значение для развития системы образования, может быть присвоен статус федеральной или региональной инновационной площадки. Такие организации составляют инновационную инфраструктуру в системе образования, порядок создания и функционирования которой, в том числе порядок присвоения статуса федеральной инновационной площадки, устанавливается Минобрнауки России. На данный момент этот порядок уже утвержден указанным Приказом Минобрнауки России от 23.06.2009 N 218. Порядок присвоения статуса региональной инновационной площадки будет определяться органами госвласти субъектов РФ.

Проект рассматривает экспериментальную деятельность как деятельность, направленную на разработку, апробацию и внедрение новых образовательных институтов, механизмов, образовательных ресурсов, а также новых направлений подготовки и специальностей. Такая деятельность будет осуществляться в форме экспериментов, порядок и условия проведения которых определит Правительство РФ.

Основания возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений

Проектом предусматриваются специальные положения, касающиеся возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений.

Так, согласно Проекту основаниями возникновения образовательных отношений являются:

- распорядительный акт образовательной организации о приеме (зачислении) лица в данную организацию для обучения или для прохождения промежуточной и государственной (итоговой) аттестации;

- договор об образовании - в случае осуществления образовательной деятельности индивидуальным предпринимателем.

Однако возможны ситуации, когда для издания распорядительного акта необходимо предварительное заключение договора об образовании. Такой порядок будет действовать в следующих случаях:

- при приеме на обучение по образовательным программам дошкольного образования, дополнительным образовательным программам;

- при приеме на обучение, оплачиваемое физическими и (или) юридическими лицами.

При приеме на обучение на условиях целевого приема будет необходимо предварительно заключить два договора: о целевом приеме и о целевом обучении. Положения о таких договорах содержатся в ст. 58 Проекта.

В соответствии с Проектом договор об образовании заключается в простой письменной форме:

- между образовательной организацией и лицом, зачисляемым на обучение (родителями или законными представителями несовершеннолетнего лица);

- между образовательной организацией, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение зачисляемого лица.

Договор об образовании должен будет содержать основные характеристики предоставляемого образования (образовательной услуги), в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, форму обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения).

В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - договор об оказании платных образовательных услуг), указывается полная стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения такого договора не допускается, за исключением случаев, прямо установленных федеральным законом.

Сведения в договоре об оказании платных образовательных услуг должны будут соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет на дату заключения договора.

Проект предлагает предоставить образовательным организациям право снижать стоимость образовательных услуг по соответствующему договору для обучающихся, достигших успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также для нуждающихся в социальной помощи.

Договор об образовании, как предусматривается Проектом, не может содержать условий, которые ограничивают права или снижают уровень законодательных гарантий поступающих (обучающихся). Если такие условия включены в договор, то они не подлежат применению.

Согласно Проекту договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке образовательной организацией, в частности, в случае просрочки оплаты образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося. Основания и порядок расторжения образовательной организацией указанного договора в одностороннем порядке должны быть определены в договоре.

Если образовательная организация прекратила свою деятельность, лишилась государственной аккредитации либо срок действия свидетельства о государственной аккредитации истек, а также если аннулирована лицензия этой организации, данная образовательная организация обязана полностью возместить уплаченную заказчиком стоимость платных образовательных услуг по реализации соответствующей образовательной программы. Отметим, что по действующему Закону об образовании в перечисленных случаях образовательные учреждения обязаны возместить убытки в порядке, установленном гражданским законодательством (абз. 2 п. 17 ст. 50).

Согласно Проекту правила заключения договора об образовании и оказании платных образовательных услуг будут утверждены Правительством РФ. Примерные формы договоров об образовании утвердит Минобрнауки России. Обратим внимание, что в настоящее время правила оказания платных образовательных услуг [6] и типовые формы соответствующих договоров уже имеются [7]. Представляется, что в случае одобрения Проекта потребуется принятие новых подзаконных актов в сфере оказания платных образовательных услуг или внесение изменений в уже существующие.

Предполагается, что перечисленные положения будут распространяться и на индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, если иное не будет установлено законодательством РФ об образовании или не будет вытекать из существа правоотношений.

Образовательное кредитование

Проект содержит ряд положений, направленных на создание материальных гарантий для обучающихся. В частности, предлагается определить порядок и условия предоставления образовательных кредитов.

Возможность получить целевой кредит для оплаты обучения сейчас предоставляют некоторые банки, но специальных положений, которые бы детально регулировали такой вид кредитования, федеральное законодательство не содержит. Действующий Закон об образовании относит к полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере образования среди прочего установление порядка предоставления гражданам государственного образовательного кредита и порядка его погашения (абз. 7 п. 16 ст. 28 Закона об образовании). Кроме того, Правительство РФ еще в 2007 г. утвердило положение о порядке проведения эксперимента по господдержке предоставления образовательных кредитов студентам вузов, имеющих госаккредитацию [8].

Согласно Проекту граждане, поступившие в образовательные организации, смогут получить в банке или иной кредитной организации образовательный кредит. Проектом предусматривается предоставление двух типов таких кредитов - основного и сопутствующего (ч. 2 ст. 109 Проекта). Предполагается, что кредиты обоих видов будут целевыми. Основной образовательный кредит будет предоставляться лицам, получающим образование на платной основе, на оплату обучения. Назначение сопутствующего кредита - оплата проживания, питания и других бытовых нужд в период обучения. Таким образом, представляется, что этот вид кредита можно будет получить и в том случае, если обучение проходит на бесплатной основе.

Учитывая целевой характер образовательного кредитования, можно предположить, что использование полученных по таким кредитам средств не по назначению даст банку право потребовать досрочного возврата суммы кредита и уплаты процентов (п. 2 ст. 814 ГК РФ). Однако можно отметить, что осуществлять контроль за целевым расходованием средств по сопутствующим кредитам банку (иной кредитной организации) будет затруднительно (принимая во внимание бытовое назначение затрат, на покрытие которых предоставляется кредит).

Отметим, что Проектом предусматривается и господдержка образовательного кредитования. Она будет предоставляться студентам, получающим среднее профессиональное или высшее образование по очной форме обучения. Напомним, что сейчас такая поддержка оказывается в порядке эксперимента студентам вузов [9]. Предполагается, что после принятия Проекта конкретные условия, размер и порядок предоставления господдержки будут определяться в программах, утверждаемых Правительством РФ.

Ответственность за некачественное образование

Согласно Проекту образовательная организация несет ответственность за реализацию образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком образовательного процесса, осуществленную не в полном объеме. Также образовательная организация будет отвечать за жизнь и здоровье обучающихся и работников во время образовательного процесса, а также за качество образования своих выпускников (ч. 7 ст. 28 Проекта). Конкретных мер такой ответственности Проект не определяет, отсылая к действующему законодательству. Отметим, что в случае оказания некачественных услуг возможно применение норм Гражданского кодекса РФ о возмездном оказании услуг, а также применение по аналогии норм о договоре подряда (см. ст. 783, а также ст. ст. 721 и 723 ГК РФ).

Проектом предлагается определить основания и порядок возмещения ущерба, причиненного некачественным образованием. Таким образом, если будет установлен факт некачественного оказания образовательных услуг, обучающийся сможет потребовать:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок (например, это может выражаться в предоставлении ему возможности повторно пройти обучение);

- соразмерного уменьшения установленной за услуги цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если такое право прямо предусмотрено в договоре о предоставлении образовательных услуг. В отношении выпускников привлечение к ответственности за некачественное образование, как представляется, может вызвать практические затруднения. Это связано, прежде всего, с невозможностью контроля знаний выпускников, находящихся за рамками образовательного процесса.

Представляется, что обучающийся также имеет право на компенсацию морального вреда.

Помимо этого, Проектом предусмотрено, что за нарушение или незаконное ограничение прав и свобод обучающихся, нарушение требований к осуществлению образовательной деятельности или образовательного процесса образовательная организация (ее должностные лица) будет нести административную ответственность. Такая ответственность предусмотрена, в частности, ст. ст. 5.57, 19.30 КоАП РФ.

Интересно отметить, что в Проекте отсутствует положение об обязательном страховании ответственности образовательных организаций. Напомним, что оно содержалось в прежней редакции Проекта, представленной на общественное обсуждение еще в декабре 2010 г.

Примечания:

[1] Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании".

[2] Федеральный закон от 22.08.1996 N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании".

[3] Закон РФ от 30.03.1993 N 4693-1 "О минимальном размере оплаты труда".

[4] Артемьева И.В., Трошкина Т.Н. Модульный принцип организации образовательного процесса в зарубежных странах // Реформы и право. 2011. N 1 // СПС ''КонсультантПлюс''. С. 3.

[6] Постановление Правительства РФ от 05.07.2001 N 505 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг".

[7] Приказ Минобразования России от 28.07.2003 N 3177 "Об утверждении примерной формы договора на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.08.2003 N 4956);

Приказ Минобразования России от 10.07.2003 N 2994 "Об утверждении Примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2003 N 4971).

[8] Постановление Правительства РФ от 23.08.2007 N 534 "О проведении эксперимента по государственной поддержке предоставления образовательных кредитов студентам образовательных учреждений высшего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию".

[9] Постановление Правительства РФ от 28.08.2009 N 699 "Об изменении условий проведения эксперимента по государственной поддержке предоставления образовательных кредитов студентам образовательных учреждений высшего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию".

Все права защищены © 2012 ЗАО "Консультант Плюс"

тел. +7(495)956-8283, +7(495)787-9292

mailto:contact@consultant.ru

http://www.consultant.ru/

|

Метки: новости новости законодательтва |

Афоризмы, изречения, высказывания, пословицы о праве, свободе, равенстве и правах человека |

Дневник |

Афоризмы, изречения, высказывания, пословицы о праве, свободе, равенстве и правах человека

- Без многого может человек обойтись, только не без человека. (Л. Берне)

- Без правды не житье, а вытье. (Русская пословица)

- Безмолвные граждане – это идеальные подданные для авторитарного правителя и несчастье для демократии. (Р. Даль)

- Безнаказанность всегда приводит к совершению еще более тяжких преступлений. (Латинское изречение)

- Безнаказанность постоянно поощряет преступника. (Латинское изречение)

- Будь справедлив, и будешь счастлив. (Ж.-Ж. Руссо)

- Быть добрым совсем нетрудно; трудно быть справедливым. (В. Гюго)

- Быть честным человеком для каждого – значит жить для блага общего, жертвовать общему личным интересом. (Н. Огарев)

- В мире жить – с миром творить. (Русская пословица)

- В основе демократии прежде всего не свобода (как многие думают), а уважение. Уважение к человеку, к народу, к его пониманию жизни, к его прошлому, к обычаям, системе мышления. (Б. Окуджава)

- В пользу высоких качеств республики можно было бы привести то самое доказательство, которое Боккаччо приводит в пользу религии: она держится вопреки своим чиновникам. (Генрих Гейне)

- В пользу свободы вопиет всякое право; но всему есть мера. (Латинское изречение)

- В праве добродетель. (Латинское изречение)

- В праве несправедливое не презюмируется. (Латинское изречение)

- В правовом государстве человек имеет право на ошибку. (И. Шевелев)

- В судебных спорах тяжущиеся должны блюсти справедливость. (Латинское изречение)

- Важнейшее свойство справедливости есть равенство. (Латинское изречение)

- Величайшая проблема человеческого рода, разрешить которую его вынуждает природа, – достижение всеобщего правового гражданского общества. (И. Кант)

- Вершено уставом, да верчено неправом. (Русская пословица)

- Власть и право нераздельно связаны между собой и вместе с тем находятся в постоянной борьбе. (Б. Вышеславцев)

- Во всех делах, особенно в праве, нужно помнить о справедливости. (Латинское изречение)

- Воздавать каждому своё. (Латинское изречение)

- Возможность делать все, что угодно нам, – не вольность и не свобода, скорее, это оскорбительное злоупотребление истинной свободы. (П. Хейз)

- Вольтер учил: «Чем люди просвещенней, тем они свободней». Его преемники сказали народу: «Чем ты свободней, тем просвещенней». В этом и таилась погибель. (А. Ривароль)

- Воровство может произойти и без насилия, в то время как грабеж без насилия невозможен. (Латинское изречение)

- Время работает не на нерадивых и не на тех, кто не заботится о своих правах. (Латинское изречение)

- Все естественные законы резюмируются в одном легком правиле, доступном пониманию и самого неспособного человека: не делай другому того, чего ты не хочешь, чтобы делали тебе. (Т. Гоббс)

- Все люди по своей природе равны. (Т. Гоббс)

- Все мы способны выполнять что-нибудь такое, что может увеличить сумму человеческого счастья и сделать мир более хорошим и более светлым, чем мы его нашли. (Чжуан-Цзы)

- Все презюмируется в пользу свободы. (Латинское изречение)

- Все пути хороши, если только они ведут к справедливости. (А. Цвейг)

- Все спекулятивные рассуждения о праве, о свободе, о личности помимо человека, вне его и даже поверх него, все это рассуждения без единства, без необходимости, без субстанции, без основания, без реальности. Человек есть бытие свободы, бытие личности, бытие права… (Л. Фейербах)

- Всеобщий закон – это свобода, кончающаяся там, где начинается свобода другого. (В. Гюго)

- Всякая декларация неотъемлемых прав личности может сделаться тормозом для дальнейшего политического развития, если считать ее содержание раз и навсегда установленным. (М.М. Ковалевский)

- Всякая неправда грех. (Русская пословица)

- Всякая свобода, затрагивающая чужие права, является деспотизмом. (Р. де Кампоамор)

- Всякий гражданин равен перед законом и властями. (А. Мицкевич)

- Всякий человек, превосходящий других по интеллекту и нравственным качествам, помимо своей воли или желания отвечает за других. (Ж. Верн)

- Всякого рода привилегии – это могила для свободы и справедливости. (И. Зейме)

- Всякое законное правительство – правительство республиканское. (Ж.-Ж.Руссо)

- Всякое право человека есть его право на служение и установлено потому, что наличность защищенной сферы свободы необходима для осуществления объективной правды. (С. Франк)

- Всякое право человека, прямо или косвенно, сводится к обеспечению за ним возможности исполнять его обязанности. (С. Франк)

- Всякое проявление власти человека над человеком, которое не вызвано крайней необходимостью, – тирания. (Ч. Беккариа)

- Встарь богатейшими странами были те, природа которых была наиболее обильна; ныне же богатейшие страны те, в которых человек наиболее деятелен.(Генри Томас Бокль)

- Высшее право – высшая несправедливость (высшая законность – высшее беззаконие). (Латинское изречение)

- Где все равны, там никто не свободен. (П. Буаст)

- Где нет уважения к человеку, там редко родятся и живут люди, способные уважать себя. (М. Горький)

- Где нет широкой свободы гражданской, там политическая свобода всегда будет висеть в воздухе. (Б.Н. Чичерин)

- Где право, там средство его защиты. (Латинское изречение)

- Государство есть сочетание права и власти. (Б. Вышеславцев)

- Государство создается не ради того только, чтобы жить, но преимущественно для того, чтобы жить счастливо. (Аристотель)

- Государственное образование, именовавшееся Священной Римской империей, не было ни священной, ни римской, ни империей. (Вольтер)

- Государство - не что иное, как намордник для усмирения плотоядного животного, называющегося человеком, для придания ему отчасти травоядного характера.(Артур Шопенгауэр)

- Гражданином в общем смысле является тот, кто причастен как к властвованию, так и к подчинению. (Аристотель)

- Гражданские права суть те, что принадлежат человеку как члену общества. (Т. Пейн)

- Гражданское общество есть совокупность частных отношений между лицами, управляемых гражданским или частным правом. (Б.Н. Чичерин)

- Делать то, что нам нравится, − это естественная свобода, без вреда другим – это гражданская свобода. (Неизвестный автор)

- Демократическая культура, несомненно, ставит во главу угла личную свободу и таким образом оказывает поддержку дополнительным правам и свободам. (Р. Даль)

- Демократия – это когда люди управляют людьми во имя людей. (А. Линкольн)

- Демократия – это не только способ управления государством. Это еще и система прав, поскольку права являются неотъемлемой частью демократических политических институтов. (Р. Даль)

- Демократия доводит понятия политических прав до сознания каждого гражданина так же, как наличие имущества делает доступным всем людям понятие собственности. В этом состоит одно из ее главных достоинств. (А. де Токвиль)

- Демократия есть наделение свободы законным статусом. (Х. Синкотта)

- Демократия и социализм не имеют между собой ничего общего, кроме одного слова: равенство. (А. де Токвиль)

- Демократия расширяет сферу индивидуальной свободы, социализм ее ограничивает. (А. де Токвиль)

- Демократия утверждает высочайшую ценность каждого человека, социализм превращает человека в простое средство, в цифру. (А. де Токвиль)

- Для большинства людей смысл равенства состоит не в том, чтобы подниматься до уровня других, а в том, чтобы понижать других до своего уровня. (А. Карр)

- Для меня важно не то, на чьей стороне сила; важно то, на чьей стороне право. (В. Гюго)

- Для того, чтобы человеку узнать тот закон, которому он подчинен и который дает ему свободу, ему надо подняться из телесной жизни в духовную. (Л. Толстой)

- Для человеческой личности, для ее свободы и прав, это признание самостоятельности гражданского общества имеет в высшей степени важное значение, ибо этим она ограждается от поглощения целым. (Б.Н. Чичерин)

- Добро есть вечная, высшая цель нашей жизни. Как бы мы ни понимали добро, жизнь наша есть не что иное, как стремление к добру. (Л. Толстой)

- Человек, уважающий человеческую личность, должен уважать ее в своем ребенке, начиная с той минуты, когда ребенок почувствовал свое «я» и отделил себя от окружающего мира. (Д. Писарев)

- Добросовестность и честность судьи не подвергаются сомнению, но его знание права или фактов может оспариваться. (Латинское изречение)

- Договор (или: уговор) лучше (или: дороже) денег. (Русская пословица)

- Долг и право – братья; у них одна мать – свобода. Они рождаются в один и тот же день, они растут, развиваются и погибают вместе. (В. Кузен)

- Дороже всех титулов доброе сердце (А. Теннисон)

- Достоинства свободы можно познать только тогда, когда она достигает почтенного возраста. (А. де Токвиль)

- Дракою прав не будешь. (Русская пословица)

- Дурные и бесчестные вещи не презюмируются в праве. (Латинское изречение)

- Дух справедливости и дух истины — одно целое. (Г. Вейль)

- Единственное, что я ценю в свободе, – это борьбу за нее; обладание же ею меня не интересует. (Г. Ибсен)

- Если истец не докажет (свое притязание), ответчик будет освобожден. (Латинское изречение)

- Если мы хотим защищать свободу, то должны потребовать, чтобы политика неограниченной экономической свободы была заменена плановым вмешательством государства в экономику. (К. Поппер)

- Если ты отступишь от права, то потеряешь дорогу. (Латинское изречение)

- Если ты ценишь свою жизнь, помни, что и другие не меньше ценят свою. (Еврипид)

- Если я чем-то на тебя не похож, я этим вовсе не оскорбляю тебя, а напротив одаряю. (А. де Сент-Экзюпери)

- Естественная справедливость предпочтительнее строгости права. (Латинское изречение)

- Естественное право имеет силу для всего человечества. (Латинское изречение)

- Естественное право не только существует, но оно гораздо могущественнее юридического права. (Л. Тихомиров)

- Естественные права суть те, которые принадлежат человеку по праву его существования... (Т. Пейн)

- Есть право мудрого, но нет права сильнейшего. (Ж. Жубер)

- Жди от другого того, что ты сам сделал другому. (Латинское изречение)

- Жизнь без свободы – ничто. (Латинское изречение)

- Жизнь отдельного человека имеет смысл лишь в той степени, насколько она помогает сделать жизни других людей красивее и благороднее. Жизнь священна; это, так сказать, верховная ценность, которой подчинены все прочие ценности. (А. Эйнштейн)

- За правду Бог и добрые люди. (Русская пословица)

- Задача жизни не в том, чтобы быть на стороне большинства, а в том, чтобы жить согласно с внутренним, сознаваемым тобой законом. (М. Аврелий)

- Задача тюрем заключается не том, чтобы карать людей, а в том, чтобы содержать их под стражей. (Латинское изречение)

- Закон – точная антитеза произвола. (Фридрих А. фон Хайек)

- Закон должен быть краток, чтобы его легко могли запомнить и люди несведущие. (Сенека)

- Закон есть высшее проявление человеческой мудрости, использующее опыт людей на благо общества. (Древнегреческий афоризм)

- Закон решает более справедливо, чем человек. (Латинское изречение)

- Закон управляет людьми, разум — законом. (Т. Фуллер)

- Закон ценен не потому, что он закон, а потому, что в нем заключена справедливость. (Г. Бичер)

- Законодатель должен стремиться не к истине, а к целесообразности.(Генри Томас Бокль)

- Законы хороши, но их надобно еще хорошо исполнять, чтобы люди были счастливы. (Н. Карамзин)

- Замечено, что те, кто громче всех кричит, требуя свободы, не очень охотно терпят ее. (Ф. Честерфилд)

- Зла на зло не воздавай. (Русская пословица)

- Злоупотребление не отменяет употребление. (Латинское изречение)

- Идея свободы сосредоточивает в себе все, что дает цену жизни, все, что дорого человеку. (Б.Н. Чичерин)

- Из факта возникает право. (Латинское изречение)

- Из честолюбия или чувства долга не может родиться ничего ценного. Ценности возникают благодаря любви и преданности людям и объективным реалиям этого мира. (А. Эйнштейн)

- Изъятие из закона есть вред, ибо оно вредит общему праву. (Латинское изречение)

- Искусство жить свободным способно творить чудеса, но в то же время нет ничего труднее, чем учиться жить свободным. (А. де Токвиль)

- Истина не боится света. (Русская пословица)

- Истинная ценность человека определяется тем, насколько он освободился от эгоизма и какими средствами он этого добился. (А. Эйнштейн)

- Истинное равенство граждан состоит в том, чтобы все они одинаково были подчинены законам. (Ж. Д'аламбер)

- Истинным поражением является измена принципу, отречение от своих прав и гнусная покорность злу. (Д. Неру)

- Каждое гражданское право вырастает из права естественного. (Т. Пейн)

- Каждому по делам его. (Русская пословица)

- Каждый человек имеет нравственную возможность защищать свои права. (А.П.Куницын)

- Как исполнители, так и те, кто изъявил согласие, подлежат одному и тому же наказанию. (Латинское изречение)

- Как нажито, так и прожито. (Русская пословица)

- Как только людей начинают различать по крови в том, что касается прав, – это начало бесчеловечности. (В. Чалидзе)

- Каков работник – такова ему и плата. (Русская пословица)

- Какую другу чашу налил, такую и сам пей. (Русская пословица)

- Когда все остальные права попраны, право на восстание становится бесспорным. (Т. Пейн)

- Кроме прав человек нуждается в необходимости отстоять и душу. (А. Солженицын)

- Кто злым попускает, сам зло творит. (Русская пословица)

- Кто пользуется своим правом, тот не нарушает ничьего права. (Латинское изречение)

- Кто правды желает, тому Бог помогает. (Русская пословица)

- «Кулачное право» – это столь же нелепо, как, скажем, круглый квадрат или квадратный круг. (И. Зейме)

- Либерализм отличается от социализма, который также провозглашает стремление к благу для всех, не по цели, к которой он стремится, а по средствам, которые он выбирает для достижения этой цели. (Л. фон Мизес)

- Либеральная декларация прав носит формальный характер и допускает какое угодно социальное содержание, если оно не посягает на права человека, признанные неотъемлемыми. (Н.А. Бердяев)

- Лихое лихому, а доброе доброму. (Русская пословица)

- Лишь глупцы называют своеволие свободой. (Тацит)

- Лишь сильное государство обеспечивает свободу своим гражданам. (Ж.-Ж. Руссо)

- Лишь тот равен другому, кто это доказывает, и лишь тот достоин свободы, кто умеет завоевать ее. (Ш. Бодлер)

- Ложь стоит до правды. (Русская пословица)

- Ложью как хочешь верти, а правде путь один. (Русская пословица)

- Лучше десятерых виновных простить, чем одного невиновного казнить. (Русская пословица)

- Лучше свобода, исполненная опасностей, чем спокойное рабство. (Латинское изречение)

- Лучшее государство – то, где больше слушают законы, меньше – ораторов. (Хилон)

- Люби народ, чти власть закона. (К. Рылеев)

- Любое наказание, не продиктованное крайней необходимостью, является актом насилия. (Ш. Монтескье)

- Любые торжественно провозглашаемые декларации прав человека превращаются в свою противоположность, коль скоро общество, в котором им предстоит действовать, не располагает ни необходимыми для этого возможностями, ни достаточно развитыми структурами. (Э. Мунье)

- Люди не могут дать силу праву и дали силе право. (Б. Паскаль)

- Люди никогда не пользуются свободой, которой у них не отнять, но требуют той, которая им не принадлежит: у них есть свобода мысли, они же требуют свободы слова. (С. Кьеркегор)

- Люди путают законы с правами. (С. Лец)

- Можно управлять, не будучи государственным человеком, и можно, не управляя, быть государственным человеком. (Э. Кабе)

- Мы должны даже за чудаком признать право на существование. (И.А. Покровский)

- Мы с удовольствием слушаем тех, кто говорит нам о наших правах, но не любим, чтобы нам напоминали о наших обязанностях. (Э. Борк)

- На бедного везде каплет. (Русская пословица)

- На мысли следует нападать с помощью мыслей: по идеям не палят из пушек. (А. Ривароль)

- Надо воспитывать в людях совесть и ясность в уме. (А. Чехов)

- Народ только там злоупотреблял свободой, где он сам брал ее себе, но не там, где ему ее давали. (Л. Бёрне)

- Народ, который думает, что может защитить свободу, лишь систематически изгоняя самых даровитых граждан своих, наилучшим образом служивших ему, тем самым показывает, что он недостоин свободы. (П. Прудон)

- Народ, привыкший жить под властью государя и благодаря случаю ставший свободным, с трудом сохраняет свободу. (Н. Макиавелли)

- Народовластие есть человековластие. (Н. Бердяев)

- Нарушение юридического права не перестает быть им ввиду отсутствия сопротивления. (Латинское изречение)

- Насилие нельзя регулировать и употреблять только до известного предела. Если только допустить насилие – оно всегда перейдет границы, которые мы хотели бы установить для него. (Л.Н. Толстой)

- Наш долг – это право, которое другие имеют на нас. (Ф. Ницше)

- Наши права суть закрепленные за нами, принадлежащие нам, как наш актив, долги других лиц. (Л. Петражицкий)

- Не в силе правда, а в правде сила. (Русская пословица)

- Не все должно, что можно. (Русская пословица)

- Не знать закона есть (грубая) неосторожность. (Латинское изречение)

- Не на все, в чем мы имеем интерес, мы имеем уже и право. (И. Покровский)

- Не право рождает долг, но долг – право. (Ф. Шатобриан)

- Не рой яму под людьми – сам ввалишься. (Русская пословица)

- Не совершаем ли мы, колесуя убийцу, ошибку ребенка, который бьет стул, на который наткнулся. (Г. Лихтенберг)

- Не то делает нас свободными, что мы ничего не признаем над собою, но именно то, что мы умеем уважать стоящее над нами. Потому что такое уважение возвышает нас самих... (И. Гете)

- Не требуй прав человечества, не то первый позовешь на помощь закон. (Ф.М. Достоевский)

- Нелеп и опасен такой порядок жизни, при котором народу недоступно знание его права. (И. Ильин)

- Неотчуждаемая верховная власть, равенство перед законом и в правах, гражданское и политическое, общественная свобода – вот три основных положения всякой истинной демократии. (Э. Литтре)

- Непоколебимое основание государства – справедливость. (Пиндар)

- Несправедливость не всегда связана с каким-нибудь действием: часто она состоит именно в бездействии. (М. Аврелий)

- Нет ни одного человека, который не любил бы свободы; но справедливый человек требует ее для всех, а несправедливый – только для себя. (Л. Бёрне)

- Ни адвокат, ни, тем паче судья при исполнении своих обязанностей не имеют права поддаваться собственным чувствам. (Р. Стивенсон)

- Ни один человек не борется против свободы – борется человек, самое большее, против свободы других. (К. Маркс)

- Никого не обижает тот, кто пользуется своим правом. (Латинское изречение)

- Никто не может быть судьей в собственном деле. (Латинское изречение)

- Никто не обязан обвинять самого себя, разве только перед Богом. (Латинское изречение)

- Никто не обязан пользоваться своим правом. (Латинское изречение)

- Никто не получил от природы права распоряжаться другими. (Д. Дидро)

- Ничего сверх меры. (Латинское изречение)

- Нравственное начало должно стать выше, чем юридическое и правовое. (А. Солженицын)

- Обман и правосудие никогда не совмещаются. (Латинское изречение)

- Общественная свобода есть не что иное, как пунктуальное соблюдение общественных законов, справедливых и равных для всех. (К. Ботта)

- Общество – свод из камней, который обрушился бы, если бы один не поддерживал другого. (Сенека)

- Общество не может иметь чистую атмосферу, если оно не имеет достаточной правовой основы. (А. Солженицын)

- Объективное значение положительного права определяется в корне своем – духовным достоинством естественного. (И. Ильин)

- Обычай ведет за собой того, кто хочет; закон тащит за собой того, кто не хочет. (Латинское изречение)

- Обычай есть наилучший толкователь права. (Латинское изречение)

- Обязанность без права есть рабство; право без обязанности – анархия. (Ф. Ламенне)

- Обязанность хорошего судьи – принимать решения, способствующие развитию правосудия. (Латинское изречение)

- Один акт насилия может быть искоренен только другим таким же актом. (К. Маркс)

- Одно дело – владеть, другое – быть владельцем. (Латинское изречение)

- Одно дело – молчать, другое – умалчивать. (Латинское изречение)

- Одно только делает человека человеком: знание о социальном неравенстве. (А.А. Блок)

- Освобождение личности от полного поглощения ее обществом знаменуется прежде всего признанием ее самостоятельным субъектом прав, обладательницей правоспособности и дееспособности. (И.А. Покровский)

- От слов закона не должно отступать. (Латинское изречение)

- Отделение права от обязанностей так же смертельно, как отделение головы от туловища. (И. Шевелев)

- Отказ в преимуществе не есть ущемление в правах. (Ф. Купер)

- Первому по времени – предпочтение в праве. (Латинское изречение)

- Плодотворно только то право, которое видит в себе не что иное, как обязанность. (М. Катков)

- По заслугам и честь. (Русская пословица)

- По заслуге и плата. (Русская пословица)

- По общему правилу, мы постановляем, что никто не должен быть сам себе судьей или сам для себя устанавливать право. (Латинское изречение)

- По привету ответ, по заслуге почет. (Русская пословица)

- По Сеньке и шапка. (Русская пословица)

- Под защитой права никто не бывает обманут. (Латинское изречение)

- Подобно тому как один человек получает наслаждение от заботы о своей земле, другой – от заботы о своем коне, так и я каждый день наслаждаюсь тем, что становлюсь лучше. (Сократ)

- Подчинение правде, независимой от личных интересов и желаний, – в этом вся честность (Н. Огарев)

- Познайте истину, и истина сделает вас свободными. (Евангелие от Иоанна (8. 32))

- Полное равенство означает всеобщую безответственность. (Т. Элиот)

- Порядочен тот, кто свое право измеряет своим долгом. (Ж. Лакодер)

- Права – это все то, что справедливые законы общества позволяют делать его членам для их собственного счастья. Эти права, очевидно, ограничены неизменной целью общественного союза. (П.-А.Гольбах)

- Права – это не что иное, как добродетели, перенесенные в политическую жизнь. (А. де Токвиль)

- Права влекут за собой обязанности. (Латинское изречение)

- Права человека и интересы государства не всегда совпадают, но стремление их совместить – путь к демократии. (И. Шевелев)

- Правда и милость да царствуют в судах. (Александр II)

- Праведный поступок по-настоящему праведен только тогда, когда он доброволен. (Цицерон)

- Право – безопаснейший шлем. (Латинское изречение)

- Право – правда, преломленная в социальной обыденности. (Н. Бердяев)

- Право – это все, что истинно и справедливо. (В. Гюго)

- Право – это искусство добра и справедливости. (Античный афоризм)

- Право – это минимум нравственных требований к человеку, ниже которых он уже опасен для общества. (Вл. Соловьев)