Беседы с В.М. Женко. Часть 1 |

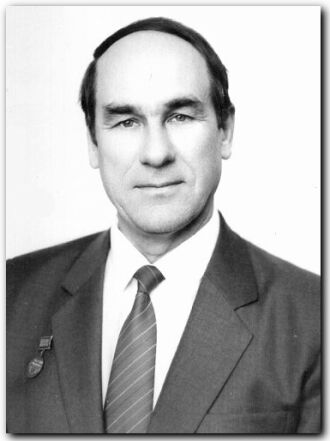

В.М.Женко

- Значит, там не было ни пленных немцев, ни наших, освобождённых из плена…

- интернированные, короче.

- Там были интернированные немцы Поволжья, и говорят, что там было два барака, в которых они жили.

- Там был административный барак и еще что-то было.

- Нет, ну там вообще были, весь посёлок был из бараков, но, вроде рассказывают, что главная административная точка была здесь, на Дубовке, а это - как бы филиал такой. Но они жили под охраной, на работу тоже ходили под охраной. А потом, когда, по-моему, в 48-м или 49-м году ликвидировали эту всю администрацию, ликвидировали и комендатуру; многие из них уехали, а большинство поженились, осели, ассимилировались, и на 6-ой шахте как нигде было очень много фамилий немецких. И до сих пор у нас в школе училось большое количество ребят-немцев именно с 6-ой шахты. Но ведь тут и татары, и немцы Поволжья, и…

- Поляки.

- Нет, поляков тут не было - фамилий польских я не слышал, - и бывших наших освобождённых военнопленных. А потом очень много приехало из Донбасса шахтёров…

- Это специально, их призвали сюда как специалистов. Более того, я могу добавить, что - на 6-ую шахту не знаю, - но на 15 шахту точно приезжали даже московские метростроевцы …

- И тут тоже были. Главное было, что всё строилось, всё развивалось, и хозяином тогда на Дубовке был, по существу, трест «Мосшахтострой». Вот я, например, хорошо очень знал главного инженера этого треста - такой Пульман. И его мальчишка у нас учился. Его до сих пор вспоминают, хоть он был и сын начальника большого по тем временам, и жили они в отдельном коттедже. Конечно, жил он, в смысле обеспеченности, гораздо лучше, и даже имел возможность, будучи мальчишкой, ездить на полуторке, которая у них была какая-то на обслуживании начальства. Легковой машины, скорей всего, не было. Был Газ АА.

- Воспользовался, молодец, чего тут скажешь…

- Но самое интересное, что никогда никаких конфликтов между разными национальностями среди мальчишек, девчонок не было. Никогда!

- Кстати говоря, я про это читал и неоднократно слышал мнение: а делить было нечего…

- И вы знаете, что и в школе тоже никогда никто никого не выделял: русские, французские… Даже, вы знаете, в 44-м, 45-м году… В 44–м открылась третья школа, начала она заниматься с первого октября. То есть пока подготовили всё в бараке… две комнаты всего выделили классные…

- Какая возможность была - то и выделили…

- Да, даже был открыт специально татарский класс. Ребятишки прибывали, которые не умели на русском языке разговаривать…

- И им преподавали на татарском языке?

- На татарском языке, и учительница... я помню, что Екатерина звали, а фамилию… Недавно приезжала ко мне бывшая моя ученица, у которой я был классным руководителем в 47-м году. Она училась в пятом классе и тоже помнит, что был такой класс. А ведь приезжали всякие люди. Тогда освобождали разные районы страны в разное время, а в оккупации никто не учился, поэтому учились вместе и нормальные дети, и переростки бог знает какие. Даже у нас в 47-м году учился такой Прохоров Анатолий, он приехал из Мурманска, но форсил и говорил, что приехал из МурмАнска…

- Они так говорят, у них так принято…

- Он юнгой был уже на каком-то там корабле, на каком-то «охотнике» и к матери приехал учиться в седьмом классе. Он курил, был невысокого роста, но старше всех был. Причём, курил, мы знали, что он курил, но никогда ни при учителях, ни при ком не похвалялся. Он знал дисциплину с флота. Даже такие были ребята. А потом, вот Вы говорите, метростроевцы… На восьмой шахте работал - я его хорошо знал, только уж забыл фамилию - москвич, метростроевец, он приехал специально сюда заработать денег, потому что платили, вообще, хорошо. Он работал на самой опасной работе – подвальщиком. Ну это Вы представляете себе, знаете: выколачивает стойки, всё рушится и того гляди его придавит. Он получил подземную специальность на работе в метро, а потом поступил в институт и, чтобы можно было учиться, чтоб были средства, приехал сюда работать. Так что всякие, всякие люди были, очень интересные, изо всех концов страны. А жили-то местные люди тут тихо, спокойно и, конечно, до войны никого чужих тут не было, никто не приезжал…

- Здесь же место было очень тихое, незаселённое, вообще-то говоря…

- Деревни-то, конечно, были.

- Допустим, та же самая ДубОвка, вот я там вчера был. Да, деревеньки были: Ильинка была… что там еще было?... Торбеевка уже была.

- Кондрово, Торбеевка …

- Это уже было, да…

- Высоцкое – большая деревня…

- Она, кстати говоря, раньше по-другому называлась - не Высоцкое, как-то по-другому. Это можно найти, это не проблема. Но, тем не менее, это было. Черемуховка была, наверняка…

- Черемуховка была, дальше, Гудаловка была…

- Ореховка была, наверное, всё-таки…

- Ореховка далеко, за Крутым Верхом. Ореховка, Кобылинка…

- Но, всё равно, это были деревни-то маленькие…

- Это была Российская глухомань…

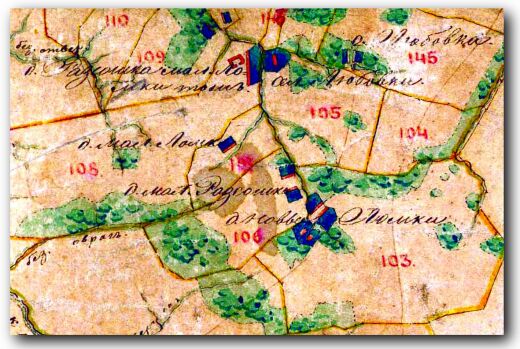

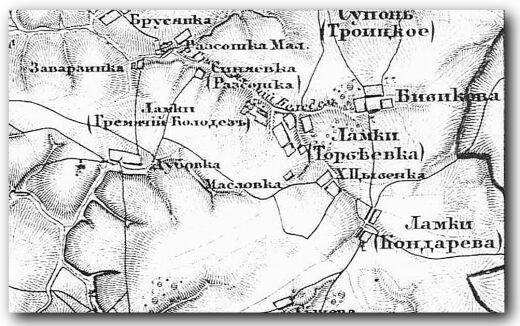

Предвоенная карта. Посёлок Дубовка здесь просто значится, как Раб.Посёлок

- Да, хатки и охапка соломы сверху - крыша. Непричёсанная…

- А вот по 6-ой шахте… Что еще было, какие особенности, воспоминания какие-то, какие-нибудь детали? Есть воспоминания людей, которые здесь были, в частности, Павло Грицака, западного украинца. Вот у меня главы его книжки, я Вам, кстати говоря, их оставлю, Вы прочтёте… Он пишет конкретно о 6-ой шахте: как сюда попал после освобождения Западной Украины, что пробыл здесь полтора года…Раз воевал против нас, то был в качестве пленного. Описывает как всё здесь было, его глазами, естественно, как он сюда ехал (а шёл 44-й год), как здесь работал сначала недолго под землей, потом в медпункте, переводчиком… О том, что здесь даже была построена баня, это Вы прочтёте…

- Эта баня-то была тоже в бараке…

- Упоминает четыре барака, два из которых жилые. Причём, для военных был отдельный лагерь: не в посёлке, а отдельно…

- Ну, бараки эти стояли, да.

- Причём, они охранялись и на работу людей водили где-то за километр- полтора. Пишет о нормах, как кормили, как жили…про условия…со всеми теми подробностями, какие он запомнил….

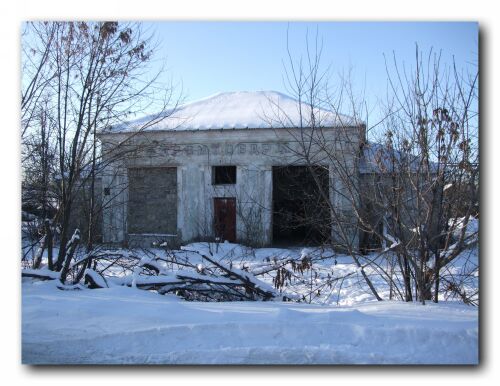

- Был Дом Культуры. Ну как Дом Культуры? – барак, клуб…

- Слово культура, применительно к тем временам и условиям…

- Но, однако, там работа проводилась: и фильмы крутили, и приезжали артисты выступать, и я уже в 47-м году лекции там читал. Народу много было.

- А какие лекции Вы читали, о международном положении, наверное?

- Нет, как раз, нет.

- То есть, к политике вообще никакого отношения не было?

- Нет, почему? Я занимался атеизмом. Дело в том, что тут, в частности, на шестой шахте, много было баптистов. И это были особые люди. Во-первых, они очень убеждённые верующие, несмотря на то, что их старались всячески притеснять. Но они всё равно оставались верующими. А я-то заинтересовался этим, потому что их дети отличались в корне от других детей.

- А в чём это выражалось?

- Им не разрешали ходить в кино, им не выписывали никаких газет, им не разрешали записываться в библиотеку, читать.

- А в школу ходить разрешали?

- В школу ходить разрешали, но не разрешали вступать в пионеры.

- Для того чтобы научиться читать и писать и этим ограничиться? Как цыгане?

- Нет, в общем-то, даже и десятый класс старались окончить. Дальше: никакой общественной работы они не имели права выполнять, ни в художественной самодеятельности, ни в кружках, ни в какой внеклассной работе они никогда не принимали участия. И вот я этим вопросом как раз и занимался. Заинтересовался. И потом я уже узнал, что поступали они, в общем-то, неправильно, потому что в их традициях верующий человек мог креститься только в возрасте 18 лет, когда своим умом уже дойдёт. Однако, они запрещали своим детям… У многих семей было по восемь, по шесть человек детей. Жили, конечно, очень бедно многие. И, что характерно, они были менее развиты, чем обычные дети, потому что дома книг не читали, сказки им не рассказывали…

- Это тот самый классический случай, когда бытие определяет сознание.

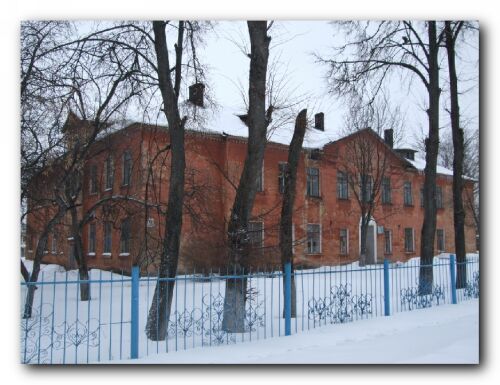

- Да, поэтому многие из них направлялись во вспомогательные школы. И она так и открылась на Дубовке, эта вспомогательная школа. То есть, это одна из причин, что там большое количество таких детей.

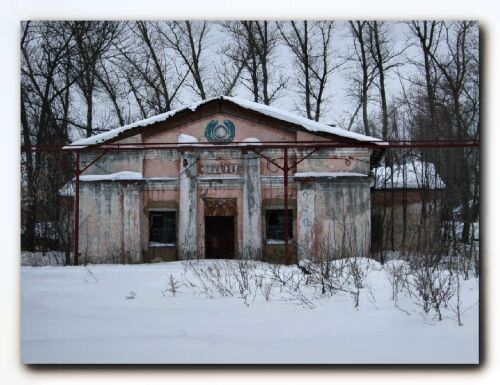

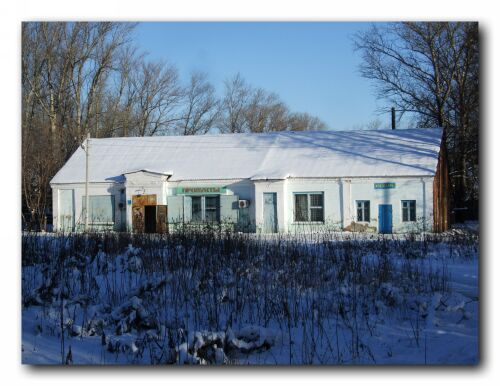

Вспомогательная школа-интернат.

Раньше в этом здании располагался трест «Щербаковуголь», а потом школа №18

- Обучать нужно было, ведь им специальность давали…

- Ясное дело, власть должна растить кадры…

- Дело в том, что тогда заботились о каждом человеке в таком плане: довести его до рабочего состояния и дать ему возможность работать. Всем! Абсолютно всем! Каждому по способности работу находили. Они отличные плотники, отличные слесари были, отличные рабочие вообще. Меня этот вопрос интересовал, поэтому я занялся этим учением – баптизмом.

- А что Вы можете сказать про пятую шахту, про пятнадцатую, про посёлок 5/15? У вас есть какие-то воспоминания, может знакомства какие? Вы мне говорили, что были знакомы с Павленко Владимиром Петровичем?

- Ну, это уже теперь, а раньше ребята ходили в нашу школу…

- То есть когда там не было школы, ребята ходили учиться сюда, в третью школу?

- В третью школу, да. И вот в моём классе были ребята с пятой шахты, такие, как Костенко Коля такой учился, его почему-то прозвище было Кугут, Скрипник Володя, будущий лётчик-истребитель, еще девочки… Я бывал, конечно, на этой шахте. Там как раз было меньше бараков, там как-то быстро строили свои домишки-халупы из подручного материала.

- То есть шахта обрастала таким жильём…

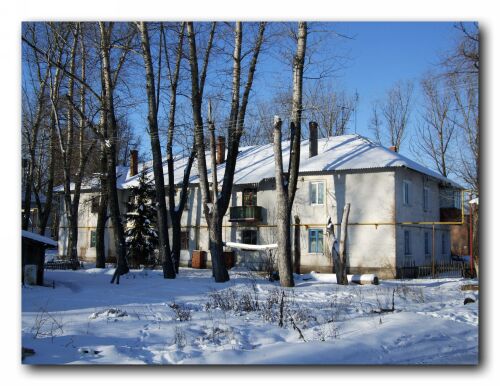

- Были и бараки, потом там строили двухэтажные дома…

- Двухэтажные дома - это было уже в начале пятидесятых…

- Это уже, когда школу построили…

- А школу построили в 55-ом, это я точно знаю…

- И такой был ухоженный посёлок.

- Да Вы что?

- В таком смысле: ну как деревня, то есть улица, домики, палисаднички, огородики…

- То есть регулярность какая-то уже была видна. Это строилось не просто так: что налепили где что получилось. Улицы - да, они там чётко просматриваются: Луговая, Комсомольская, Центральная…

- А вот потом, когда уже построили 11 шахту - её, наверное, пустили в 48-м или в 49-м году - пятая шахта пошла на погашение, и большинство людей перебрались на 11 шахту работать. Она уже была построена, по тем временам, по последнему слову техники, уже с обушком не ходил никто. И там было порядочное, большое количество населения. Это был большой посёлок. Он по своей административной зависимости подчинялся Дубовке. В Дубовке был поселковый совет…

- Собственно говоря, как и сейчас: 5/15 считается отдельным кварталом, но, тем не менее, по почте приписанным сюда, индекс почтовый - Дубовский, и поссовет тоже – Дубовский.

- Вы вот вспоминали Орлова…

- Да, напомните, пожалуйста, его поговорку, потому что мальчишки моего поколения помнят этот типаж очень хорошо. Он нам давал перцу...

- Он был у Купцова… Купцов был начальником шахты одиннадцатой…

- И пятнадцатой, кстати, тоже был…

- Да. А Орлов был у него заместителем по быту…

- Своего рода комендант…

- Ну да, завхоз. Мы собрались в поход с ребятами. И, в частности, в поход собрались Виктор – сын начальника шахты Купцова и дочь его Лилия. А ведь на поход денежки нужны…

- Проезд, питание, все дела, а как же?

- Это потом уже организовалась ОблДЭТС - областная детская экскурсионно-туристская станция, потом подключили к этому профсоюзы, походы стали профсоюзы финансировать. А тут: либо на деньги родителей, либо где-то надо заработать.

- Как сейчас говорят, либо «спонсора» надо искать где-то.

- Ну да. Вот я тогда пошёл к Купцову на 11-ую шахту и говорю: «Василий Порфирьич, мы собираемся в поход, нам нужны деньги». А он заикался: « С-с-с, с-сколько денег?». Ну, я ему смету, она у меня была, может не точно, но примерно…

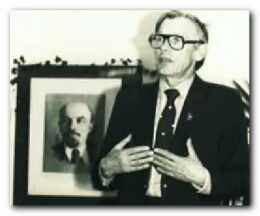

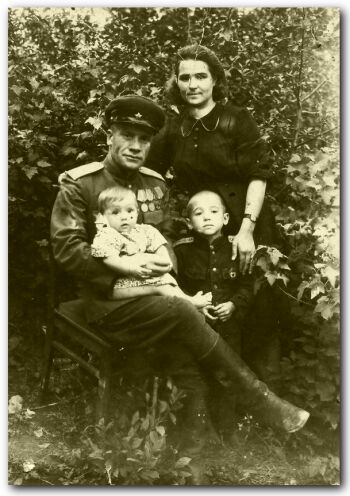

Директор шахты №15 В.П.Купцов на демонстрации в Узловой

- Я говорю: «Вот столько. Вы дайте нам работу, убирать там чего-нибудь…»

- Ну, в смысле, самим заработать…

- Да, «…и Вы нам заплатите». - «Х-х-хорошо». После, в выходной день, мы идём туда работать. А он дал команду, чтобы руководил нашей работой и давал нам её, -видимо, они там договорились, - Орлов. Приводит он нас на лесной склад, а там полно щепок, всякого мусора такого. - «Вот это пожароопасное состояние, в этом отношении, надо всё это убрать». Ну, хорошо, мы с энтузиазмом взялись за эту работу, проработали всё воскресенье, а на шахте была баня хорошая. Нас этот Орлов сводил всех в баню, заставил вымыться. А, по-моему, уже начались каникулы, уже мы стали свободные и на другой день, или через день, туда отправились опять, и опять в распоряжение Орлова. Лето, жарко, а он в плаще, таком брезентовом, в сапогах кирзовых, и плащ у него был даже с капюшоном. Он опять нас на лесной убираться. Вот он приходит (мы с утра начали работать часов в 12, может и в 9 начали работать): «Хватит вам детей эксплуатировать, в этом отношении! Достаточно они показали своё трудолюбие.»

- Воспитательный момент уже состоялся, как факт…

- Да, «…идите мыться». А через дня два или три Купцов присылает бухгалтера своего, и та выкладывает нам ту сумму денег, которая нам нужна и была озвучена, а не та, которую мы заработали. Мы пустяки заработали на этом лесном складе, щепки убирая. Но формально зато - заработанные деньги…

- Но это же хорошо, в сознании детей всё равно осталось, что эти деньги заработанные, т.е. дети работали, получили какое-то удовлетворение от этого.

- А потом он еще работал на 15-ой шахте. Когда эти шахты выработались, он работал на «Дубовской» шахте одно время…

- На третьей, что ли?

- На третьей, которую закрыли англичане.

- Да Вы что! А почему? Как они сюда попали и почему англичане, интересно?

- Началась перестройка, в 90-е годы вообще стали закрывать промышленность, а шахты – в первую очередь. Начальником шахты был Ковалёв.

А.Н.Ковалёв, последний директор ш. «Дубовская» (3-я Бибиковская)

- Она гремела, производительная была на тот момент. Тут уже всё позакрывалось. 12-ая уже не работала…

- Она одна работала, большинство шахтёров тогда уже перевели в Венёв.

- В Венёв, на Грицовские шахты…

- «Подмосковная»…

- Из работающих шахт она была одна, последняя…

- Во всяком случае, в Узловском районе - да. - «А уголь нужен?» - «Ваш уголь никому не нужен». - «А электростанции угольные?» - «Уголь вам привезут из Силезии». И всё. Это с ним разговаривали англичане, представители Международного Валютного Фонда. Там какие-то деньги громадные получили в этом фонде…

- Кто-то эти деньги получил, да…

- На закрытие шахты дали большие деньги, и вот квартал пятиэтажек построили как раз на эти деньги - директор «Дубовской» шахты и начальник стройуправления Грибанов. Причём, очень быстро, это было последнее строительство в посёлке, уже был 2 тысячи какой-то год…

- Две тысячи с копеечками…Удивительно, правда, но всё равно хорошо, что эти деньги были вложены в людей, в жильё…

- И даже больше! Построили для шахтёров, которые жили на Партизанке в плохих домах и бараках, которые на Дубовке жили в бараках, на шахтах жили в бараках. Потом: эти квартиры есть, а жильцов нет! А оформляли-то документы на квартиру через начальника шахты, через Ковалёва. И он рассказывал, что уже последние приходили: вот, мол, нужна квартира. И уже дали таким, которые к шахте не имели никакого отношения, например, работникам аптеки, какой-то интеллигенции…

- Вот что касается интеллигенции: я так понимаю, что интеллигенция в этих краях образовалась с послевоенного времени, потому что о какой интеллигенции вообще могла идти речь, когда здесь было то, что было. И вот Ваш приезд сюда можно, наверняка, считать началом этой эры.

- Ну, в общем, когда я сюда приехал, учителей, которые жили в поселке, было, может быть, человек пять-шесть, и то - мужчины из наших бывших военнопленных . Сипаков, Пяткин…

- Вы говорили из Норвегии колонна была…Из их числа первые учителя…

- Были молодые девчонки, которые кончили, в основном, Аким-Ильинскую школу. Там директор школы был такой молодец-мужик, он открыл педагогический класс, и девочки кончали десять классов, получали специальность учителя начальных классов: Юрчиковы, Чекматовы… А потом уже стали присылать из ВУЗов, это была Московская область…

Группа учителей Акимо-Ильинской средней школы. 1948 год

- Тут было прекрасное снабжение. Вы знаете, реформа денежная и отмена карточек произошла в декабре 47-го года. Здесь был один немец Поволжья – работал маляром в ЖКО - Александр Каллер, но числился художником. Ну, естественно, я с ним познакомился. И вот он пришёл ко мне в начале декабря 47-го года с предложением. Тогда уже трест появился, ОРС у треста появился…

- «Щербаковуголь» да?

- «Щербаковуголь». Ему предложили сделать вывески стеклянные на новые магазины, которые будут открыты, и он предложил мне принять участие в этой работе. Тем более, что награждённые орденами были освобождены от подоходного налога. Трудовое соглашение - на меня, и мы с ним эти вывески делали у него дома. У него в бараке была большая комната, ребёнок один был, жена русская. Открыли эти магазины, вывески наши повесили, стеклянные. Понимаете, время было такое, что всё развивалось в лучшую сторону…

- То есть вектор был. Причём, по нарастающей: всё лучше и лучше…

- В этих магазинах, где сейчас промтоварный магазин, был барак, разделённый на три части. Это был продуктовый магазин: рыбный отдел, гастрономия и бакалея. В рыбном отделе стояли бочки с красной и чёрной икрой и совком продавали икру…

- Это можно только попытаться представить…

- Причём, мрачная комната такая, низенькие потолки. Директор магазина был Воскобойников. Потом мы его избрали председателем совета ветеранов. В магазине-гастрономе всякие там колбасы, вино - ну самые разнообразные бутылки, причём, вина наши, главным образом грузинские. Мы с женой тогда молодые, только поженились, решили, что испробуем все эти вина…

- Это же здорово! Получилось?

- Да, конечно, нам они очень понравились. Это сухие вина такие, пьются хорошо, легко. Я никогда не увлекался этим делом, но хорошее вино любил.

- Тем более, что для этой местности это вообще не характерно…

- Но дело в том, что в Дубовку приезжали за продуктами из Узловой даже, несмотря на то, что Узловая тоже…

- Если здесь был «Щербаковуголь», то там - «Молотовуголь» и снабжение не должно было быть хуже, чем здесь…

Здание иреста «Молотовуголь», позже «Узловскуголь»

- Конечно, вполне естественно, и это правильно…

- А потом понадобилась мебель…

- Физиологию удовлетворили, теперь нужно было удовлетворить свои какие-то эстетические представления…

- И вот тогда появилось очень много мастеровых, столяров, которые, в общем-то, работали в ЖКО, но дома как-то там производили мебель: столы на точёных ножках, буфеты, стулья всякие, и бог знает что. И всё, понимаете, на улучшение шло. Двухэтажные дома строились. Еще очень хорошо я помню, когда я демобилизовался, был председателем поссовета такой Скоков Серафим, не помню отчества. Я пришёл прописываться, а у матери – одна маленькая комнатушка. И говорю, мол, я демобилизовался, документы, надо прописываться. «Не пропишу». - «Почему?» - «Площадь мала». - «Как это? Я же живу там!». - «Ну и что ж, не пропишу». А вот представьте: письменный стол, зелёная скатерть, ну не скатерть, а было вделано зелёное покрытие, сукно зелёное, но всё это заляпано чернилами, и вообще, грязь какая-то, и большая чернильница стеклянная, ручка с пером. Вот он сидит на стуле, такой хам. Ой, как же я разозлился! - «Или ты сейчас дашь команду, чтобы меня прописали, или я голову тебе сейчас этой чернильницей проломлю!» За войну нервы расшатались.

- Прописал?

- Да, прописал! Я не понял, глупый был еще, только что из армии. Оказывается, он выжимал из меня бутылку водки.

- Ну, понятно, это сейчас понятно…

- Да, а тогда я этого не понимал. А потом стал тут председателем поссовета такой Панасенко Григорий Степанович, подполковник в отставке, после ранения, правая рука у него как-то скрючена была. Вставал он в пять часов утра, обходил весь посёлок до самого крайнего домика: с одной, другой, третьей и четвёртой стороны и к восьми часам на наряд в ЖКО «сделать то, сделать то, сделать то, и безоговорочно!» Вы представляете, тогда сажали деревья, кустарники. Эта улица Зои Космодемьянской, где промтоварный магазин. Был субботник, и мы сажали вязы. Я размерял (четыре шага – лунка), ребята копали, всё это ровненько. Кустарник, дорога, и отгорожена дорожка пешеходная от дороги красивым штакетником высоким, покрашенным. Представляете, как это было здорово!

1 сентября 1958 года. Митинг, посвященный открытию новой семилетней школы № 18.

Фотография из личного архива Тютюйник Людмилы Валадимировны, взята из конкурсной работы «История Тульского края в фотографии» Безногих Варвары

- И вот тогда - асфальтовое покрытие. Всё это делалось, дома строились, и ЖКО работало под командой председателя поселкового совета. А поскольку он был подполковник в отставке, то командовать умел, научился во время войны. А как праздник - украшали Дубовку флажками, портретами. Я вот вспоминаю трест, первый праздник – День Шахтёра. Перед Днём шахтёра меня с урока директор: «Вас хочет видеть Дубровский, просит придти сейчас». Ну, директор говорит - пошёл. - «Вот, нужен будет праздник, День Шахтёра»… а, нет, обманул, в другое время было. В общем, я, скорее всего, и не помню того, как всё это получилось. Короче говоря, надо было написать портреты передовиков-шахтёров. А вы знаете, как тогда ко Дню Шахтёра трест отмечал передовиков-стахановцев: вот такая большая корзина, бутылка шампанского, бутылка водки, бутылка коньяка и закуска, и на машине развозили по квартирам. И мы с этим Сашкой Каллером приняли заказ: большое панно, наверное, метров четыре шириной и высотой, наверное, метра два «Сталин – лучший друг шахтёров!», портрет Сталина, а вокруг него – шахтеры. Вот такое панно. И портреты стахановцев.. Шестьдесят, нет, сорок на шестьдесят. На полотне всё это делалось, сухой кистью…

- Какой это год был, уточним…

- А я, вот, не помню…

- Ну, приблизительно...

- Пятьдесят какой-то…пятьдесят третий...

- Сталин еще живой был?

- Ну, да, конечно!

- Значит, это было до 53-го года…

- Может пятьдесят второй, вот так… И вот мы всю эту работу сделали за два дня, и получили какие-то громадные деньги, которые даже не вписывались в те заработки, которые были на Дубовке у людей. Всё это украшало, всё это здорово! И вот с урока меня отправили перед Новым Годом… Оказывается, вспомнил я теперь: перед трестом решили поставить ёлку, а под ёлкой – Дед Мороза. Меня спросили, смогу ли я Дед Мороза сделать? Я сказал, что смогу: вата, тряпьё всякое, каркас Дед Мороза в рост человека…

- В натуральную величину…

- Да. Интересно тогда было, и ребята хорошие были, трудолюбивые. И ведь сколько ребята сделали на Дубовке! Сейчас даже никто этого не знает: забыли или просто не слышали. Конечно, знают те ребята, знают пожилые люди. Вот, допустим, парк, 10 гектаров посадили ребята 18-ой школы ко дню 100-летия со дня рождения Ленина.

- 70-ый год. Но почему это произошло? Потому что была правильная организация, с детьми работали…

- Поселковый совет договорился с колхозом, те выделили землю - десять гектаров. Это не просто - землю дать. Колхозная земля навечно закреплена, это возможно только с большим разрешением…

- А землю выделили в посёлке?

- За посёлком. ЦЭЭМ сделал пруд и на берегу этого пруда, если на самолёте лететь, то - я не знаю, как это будет выглядеть сейчас, - а тогда, по идее, было так: «100» и внизу – «ЛЕТ»…

- Именно так были деревья посажены?

- Да, с самолёта если смотреть…

- Вы знаете, когда я однажды летел в Одессу, тогда ещё из Тулы самолёты летали, в полёте в лесопосадке разглядел надпись типа «ЛЕНИН» или что-то в этом роде (я уж теперь забыл, что конкретно), но это было настолько рельефно, настолько заметно…

- Ну да, это ведь в Тургеневском парке, с самолета если смотреть. Спасское-Лутовиново, Вы были там?

- Нет, в Спасском-Лутовинове не был, еще до туда не доехал. Видать тогда это было своего рода модой, да?

- Я вспомнил про Спасское-Лутовиново. Когда мы с ребятами проект парка разрабатывали, решили так сделать.

- Понятно, украли идею…

- А сейчас за парком никто не ухаживает, позарастало всё, однако, молодёжь ездит на природу: «Ну, куда поедем? Поедем - в «нолики»…

«Нолики» со спутника. Столько лет прошло, а еще можно разглядеть!

- Ну да!

- Я его знаю, потому что он жил недалеко от нас…

- Да, биологию у вас вёл…

- Биологию у нас вёл, потом он из 16-ой школы ушёл в третью…

- Как раз я лежал в больнице, и он лежал. Я живой выписался, а он – нет...

- В Узловой?

- Здесь, на Дубовке. Хороший человек, хороший учитель, очень много знал. Он очень глубоко знал биологию, предмет хорошо знал, никогда не кричал, с ребятами хорошо работал. Вы у него учились?

- Ещё в 16-ой школе, тогда он у нас вёл ботанику. Это было где-то в пятом классе, потом он ушёл сюда на Дубовку в третью школу. Интересный был человек, очень интересный, такой неординарный...

- Во-первых, он резко отличался от других учителей даже своим каким-то поведением. Я даже не могу вот так сказать, что-то было своё у него. Но вот рак…

- Это бич нашего века, что тут скажешь? Я хорошо знал Алимова Александра Ивановича, который потом пришёл после Павленко, директорствовал в нашей школе. Ничего не преподавал в нашем классе, он математик, но, тем не менее, по школьной, общественной работе я с ним сталкивался очень тесно.

- Ну, я-то хорошо его знаю, потому что он проработал со мной бог знает сколько времени…

- Из-под Вашей руки. Он военруком здесь работал? И ушёл в 16-ую именно от Вас тогда?

- Да, причём, когда появился приказ, по моему, в 70-ом году, или 69-ом, в 70-ом, наверное, - это введение Начальной Военной Подготовки, - он уже учился в институте, у них была «военка», лейтенант. А заведующим облоно был бывший наш заведующий гороно, а если правильно сказать, то первый директор 16-ой школы.

- Даже так?

- Тогда такие были времена интересные. Строили школу. Построили. В каком, 55-ом что ли? И прислали сюда учителя истории в район, в город - Воронцова такого. А он приехал из группы оккупационных войск, где работал инспектором какого-то отдела народного образования, там много школ было. И его назначают понарошку директором 16-ой школы где-то в начале августа. Он принимает школу, всё оборудование. А потом приехал сюда Павленко, приехал из Сибири. Его назначают директором 16 школы, а того переводом - заведующим районо…

- С повышением то есть…

- С повышением, но директор школы зарплату получал выше, чем заведующий гороно, а если переводом, то сохраняется зарплата та. И вот для того, чтобы ему обеспечить зарплату побольше, и сделали такой финт. Я поехал к нему, к этому Воронцову. А тогда на Тульскую область дали, по-моему, на три школы, эксперимент с Начальной Военной Подготовкой. И я выпросил. Я почувствовал сразу, что это очень хорошее средство воспитания. И он издал приказ - 18-ой школе. Тут пришлось уговаривать Александра Ивановича...

Директор школы №16 Алимов А.И. с группой учителей. 1983 год

- Он математику вёл, а военрук получал определённую зарплату и часы военного дела (десять часов или пятнадцать часов Начальной Военной Подготовки) - всё это в ставку военрука. А сверх ставки военрука он имел право только как директор, завуч, вести 12 часов математики. И вот с первого момента их куда-то отправили: или в Нахабино, или куда-то…

- Вы в книжке упоминаете Нахабино, под Москвой…

- На этих курсах они там были месяц, и прям сразу же он начал делиться, так скажем, опытом…

- По горячим следам, пока еще знания свежие, впечатления. А что вы можете сказать о Павленко Владимире Петровиче как о директоре, как о человеке, учителе? Он у нас историю вёл.

- Мы с ним были в хороших отношениях, даже дружили, даже друг у друга были дома... Жалко, он умер: инфаркт случился у Маргариты Ивановны. И он вдруг сразу же стал не в себе. Она умерла, на другой день - он. Их похоронили вместе, дочка хоронила. И на кладбище одна плита. Вы не видели? С краю…

- Нет, я не видел. Это на старом кладбище или на новом? Новое - где первая Бибиковская шахта, возле террикона; старое – там, где деревья растут, у меня бабушка похоронена на старом, потому я на старом чаще бываю…

- Как въезжаешь на кладбище с центрального входа, немножко проехать, налево свернуть, - и прямо вначале стоит этот памятник…

- У меня остались хорошие впечатления от нашего завуча, Богдановой Веры Станиславовны, наверняка Вы её знали…

- Знал, конечно…

- Она преподавала литературу и русский язык. Так, кАк она вела уроки, мы её очень сильно боялись, но, в тоже время, насколько она была строга, настолько же и добра…

- Да, Вера Станиславовна, хорошая учительница, очень…

- Я уже теперь, с высоты возраста, понимаю, что это был за учитель. Особенно нам нравился следующий урок после сочинения или диктанта. Она делала разбор – это было что-то! Ему посвящала весь урок. Если человек был достоин – возносила, буквально, до космоса, но могла точно также и опустить, если он этого заслуживал. Причём, характер это носило такой, что она разбирала всех персонально, все всё про себя узнавали: и смеялись над собой, и над собой же плакали.

- Она пользовалась большим уважением среди учителей русского языка. Моя жена тоже учительницей русского языка была, она хорошо её знала.

- Я помню даже её артикуляцию, как она «ща» выговаривала. Часто экскурс в свою молодость делала, но всегда кстати. Было настолько интересно, что урок пролетал, как одно мгновенье. Это было здорово. Таких учителей я уже как-то и не встречал. Вот именно таких, такого плана. Эта личность была очень сильная, очень большая. Встречались учителя, которые знают много, но как педагоги несостоятельны, скажем так, донести не могут. Ясное дело, что хороших композиторов и художников много не бывает. Точно так же и среди учителей…

- Видимо, так. Ординарных людей - большинство, неординарных - меньше. Однако, 16-я школа никогда не была на плохом счету. Вот 12-я школа на Партизанке… Как-то её всё клевали, клевали, помню…

- Может это на личностной основе было? Директор, может, не угоден был или еще что-нибудь?

- Я помню, директором школы там был такой Баглай, зовут как его – забыл. Он был очень большой любитель спорта и сам спортом занимался, и у нас хорошо организовалось тогда кустовое содружество школ: первенство по футболу, по волейболу… Не все школы, а вот 12-я, 13-я, 16-я и 18-я - четыре школы собирались. Обязательно директора были на этих соревнованиях. Мы поставили так, чтобы всё было организовано как нам хочется, а потом после соревнований тот, кто становился победителем, должен был угостить всех остальных в столовой…

- Традиция, никуда не денешься, это здорово!

- Ну а почему бы и нет?

- Вы в 84-ом году закончили свою трудовую деятельность, на пенсию ушли. В школе сейчас бываете?

- Да, конечно! И так прихожу, и на праздники приглашают.

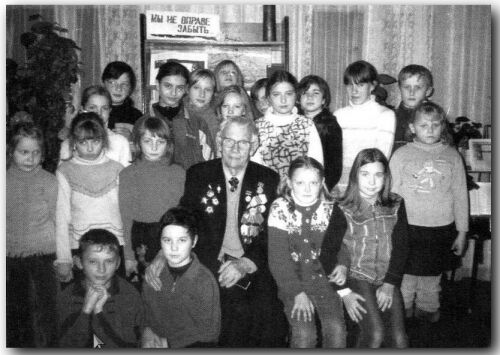

В Дубовской детской библиотеке. 2010 год

- Вы знаете, самая большая для меня радость, когда приезжают ко мне бывшие ученики бог его знает какого года выпуска, бог его знает откуда.

- Сюда, домой?

- Да, недавно приехал из города Жукова, знаете такой город?

- Жуков – это где?

- Город Жуков, родина Жукова, маршала.

- Это Калужская область, знаю.

- Бывший Угодский Завод, рядом Протвино, а я родом-то из Малоярославца…

- Я знаю, буквально полмесяца назад там был: в Малоярославце, Медыне, на Ильинских высотах. Я специально поехал туда. Ездил к своему другу, тоже в Калужскую область на Угру…

- Где?

- Это где Полотняный Завод, возле…

- Не около Юхнова?

- Нет, Юхнов - на запад, туда дальше. Возле Товарково. Если ориентироваться по местности, то это место слияния Угры и Шани.

- Это место я знаю, Полотняный Завод… Я же ведь в Калуге жил позднее. Возвращаясь из похода, почти каждый раз мы заворачивали на Угру под Юхновым и там отдыхали дня два-три, ничего не делали…

- Понятно, просто полная релаксация...

- Отличные места, река…

- Места чудесные. Сейчас там Национальный Парк, нельзя ничего строить. Впечатление просто шикарное…

- А там, Вы знаете, Угра: с одной стороны - немецкий передний край, с другой стороны - советский передний край.

- Передний край наш был ближе к Москве на левом берегу, на правом были немцы. Я, когда ходил там, обращал внимание: очень удобное место для организации обороны. Идёшь по лесу, потом пойма реки, взгорок…

- И вот последний раз мы были на Угре в 82-м что-ли году. Огневая точка немецкая, пулемётная позиция. Там ведь еще сохранились все траншеи, правда, всё обвалилось, но это хорошо видно человеку, который знаком с войной; он сразу же видит где что. А тут еще навалены патроны, гильзы патронные - куча. Заросли крапивы… Прямо на самом берегу Угры ребята находят три скелета.

- Да Вы что?

- Разведка наша, видимо, как я понял. Разведка переправилась через реку, причём, это было зимой, потому что нашли истлевший кусок овчинного полушубка…

- Именно так идентифицировали, что это были наши?

- Да. Потом котелок… Я уже не помню: какая-то буква выскоблена была на котелке… Остатки валенка…

- Наш котелок, круглый, не немецкий, а наш?

- Наш котелок, круглый. Это было в 82-м или в 81-м году, даже скелеты открыты…

- Это отдельная тема.

- Мы на другой день со стоянки этой снялись и поехали домой через Юхнов. Там я зашёл в военкомат и дал им наводку. Они поблагодарили: ах-ах-ах! Сделали что – проверить, конечно, уже нельзя... Вы знаете, когда мы в походе первый раз на это место приехали, - а ведь туда, под Юхнов мы ехали по той простой причине, что это места моего детства, я там всё в детстве облазил, жил в Перемышле, - там были невообразимые клубки и мотки колючей проволоки (передний край сматывали), в диаметре метра два с лишним. И деталь: на этой стороне вся проволока оцинкованная была, а на той стороне, где наша оборона - мы там тоже лазили, - проволока ржавая. Нам некогда было оцинковывать. Они же оцинковывали для лагерей, на тысячу лет её себе готовили. Лучшее средство воспитания – это походы. Те ребята, которые в поход со мной ходят, становятся такими близкими друзьями, активом школы, поэтому всегда группа комплектовалась так: старшие, а потом – младшие. Младшие остаются, старшие кончают школу, уходят, новые молодые - приходят…

- То есть, есть преемственность…

- Да, обязательно. И всегда: из похода возвращаемся, ребята понимают как люди на Украине живут хорошо, и как у нас всё плохо; из Белоруссии – «ну как хорошо в Белоруссии, а у нас…» И действительно, в средней полосе хуже всех люди жили. Двести километров от Москвы…

- Вот это, кстати, удивительно. Люди, которые здесь ни разу не были, думают: «Ведь ближе к Москве!». Это в подсознании сидит. И что всё так плохо, вроде как бы, и не верят…

……

- Это когда в разведроте танковой были?

- Да, освобождение Варшавы и так далее до Одера, правда, с заходом в Восточную Пруссию... Вы представляете, нас встречали так здорово местные жители! Если колонна останавливалась в деревне, то бежали все, угощение тащили, чего угодно, бросали на танки, девчонки украшали искусственными цветами, втыкали куда-то там, где есть ямочка в машине. Подносили «бимбер» - самогон, окрашенный какой-то краской с сиропом. И предлагали тосты за Ванду Василевскую, Осубку Моравского, их полководцев… Конечно, за Рокоссовского.

- Он же поляк, конечно…

- И всё это было так здорово! Почему сейчас такая ненависть у них? Даже удивительно. Я ведь, когда в восемьдесят каком-то году был с делегацией в Польше…

- В 81-м…

- В 81-м, да, ведь нас тоже там встречали очень хорошо. Мы же общались с людьми обычными, не то что там какими-то приглашёнными – нет. Но сейчас почему? И вот этот знаменитый расстрел поляков, надумали. И, главное, меня больше всего поражает, что руководство наше, вместо того чтобы оправдать как-то свою страну, наоборот, кается. Почему не каются американцы, когда истребили всех индейцев? Никто не кается. Меня больше всего возмущают эти выступления всякие : «вот у них там, а у нас… вот у них! как они живут!»… Никак они не живут! Там совершенно другая мораль, совершенно другие взаимоотношения между людьми. Вот Вы запросто могли ко мне приехать, по телефону позвонили и - встретились. Нет, там так нельзя…

- Ну, у немцев нет…

- Да и у немцев, у французов… Ни у кого у них в Западной Европе так не встретишься. Я не рассказывал? В Берлине же было четыре зоны оккупации, Вы знаете…

- Да, знаю, конечно…

- Английская, французская, американская и наша. Наша зона была почти вся разбита в пух и прах. Мой друг такой был - Женя Манюгин. Нас с ним частенько в командировки отправляли в Берлин, а поезда так шли: утром шёл поезд в Берлин и из Берлина тоже утром, поэтому, если приехал в Берлин, то уехать ты должен на другой день и тебе надо где-то ночевать. Ночевать в командировке можно было при нашей комендатуре, но бюрократизм был и тогда: откуда, что, чего? А поскольку Женька хорошо владел иностранными языками - он учился, до войны окончил Киевский институт иностранных языков, - мы нашли, он, вернее, нашёл во французской зоне оккупации на улице, которая называлась, до сих пор помню, Мерингштрассе, приват-отель, всего четыре комнаты. Содержала этот приват-отель супружеская пара. Нам тогда казалось, что они старые все, им где-то пятьдесят с лишним лет было. В Германии, в Берлине в частности, эти квартиры не отапливаются зимой, но спать тепло под перинами, даже жарко. И вот приезжаем, а сначала надо обзавестись жильём. Приехали на улицу, а нас не принимают. Дед говорит: «Вы знаете что, мы бы, конечно, вас приняли, но ухаживать за вами некому. Сегодня у моей жены юбилей (по-моему, 60 лет ей), мы гостей пригласили и ухаживать некому». - «Но за нами не нужно ухаживать, это хорошо, что шестидесятилетие…». В общем, Женька его уговорил. Мы оставили все вещи, которые нам не нужны, и пошли по своим делам. И, прежде чем вернуться, зашли в магазин. В Берлине открылся большой магазин на нашей зоне оккупации. Отремонтировали большое помещение, двухэтажное – громадный гастроном «Москва». В этом гастрономе «Москва» было всё, что только производилось в СССР. В частности, я никогда в жизни не ел копчёного угря, а там как раз его попробовал. Сейчас можно добыть такого в Москве? – не знаю.

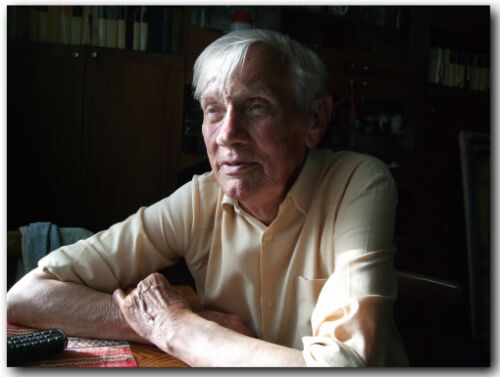

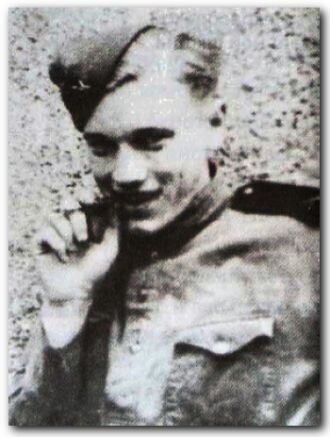

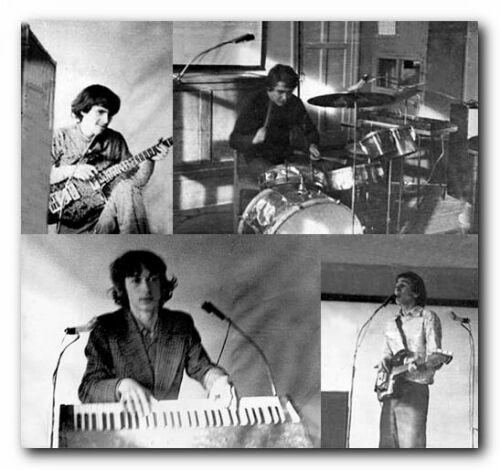

Владимир Женко. Германия, 1946 год

- Купили две бутылки водки, колбасы…

- Ну, по-нашенски.

- По-нашенски. Сыр, еще чего-то. В общем, выпивка и закусон. Приходим. Цветов, конечно, никаких не было, какие там цветы! Женька остался на кухне, а я дверь открыл и смотрю: за столом сидит примерно человек восемь, может быть десять. В центре стола бабуля-хозяйка, а они так: мужчина - женщина. Перед каждым тарелочка, нож, вилка - всё чинно. Посреди стола стоит бутылка и во-о-о-т такие крохотулишные рюмочки, и у каждого на тарелочке из тряпочки или газетки завернутый какой-то бутерброд. Кроме бутылки водки для общественного потребления ничего нет. А Женька там колбасу кромсает. И вот мы всё это принесли и на стол поставили. По мановению волшебной палочки всё из тарелок исчезло! Эти бутербродики все очутились в карманах, мгновенно! А у нас хлеб - краюхами, колбасу резать - так резать ломтями…

- Кусок хлеба - так кусок хлеба!

- Да, ведь они даже этот хлеб маслом, каким-то поганым маргарином только так вот, чуть поры закрыть. И мы потребовали, чтобы рюмки эти убрали, и – стопочки! Говорят там, что они не пьют, не едят. На халяву и пьют, и едят, да еще как!

- Ещё попробуй, догони…

- Да, а водка в бутылках была 750 граммов. Полтора литра водки. Мы их, конечно, споили, и всю закуску они что съели, что домой забрали - мы не следили. Посидели немножко, нам интересно было понаблюдать, и пошли спать.

- Конечно, интересно…

- Вот образ жизни-то какой.

- Это надо понимать…

- И вторая интересная встреча. Это еще более удивительная встреча. Когда нас демобилизовали 1 мая 1947 года, мы оказались в деревне на железнодорожной станции для отправки скотины в Россию в счёт репарации. Сначала предполагали, что мы её будем собирать, но мы ничего не собирали. Два взвода. Причём, мы жили сами по себе, второй взвод жил сам по себе, два офицера жили тоже сами по себе. Никто никому не подчинялся, все жили весело. В 12-ти километрах был такой город Вольдек. Мы спёрли на станции дрезину ручную и по железной дороге на дрезине вперёд - 12 километров! Дрезину эту в кусты перед городом, и - в город. Такие фокусы делали! Закупили весь кинотеатр, все билеты и пропускаем всех бесплатно – мы купили кинотеатр, всё, уже хозяева. Дальше: аттракционы там, качели какие-то были в городе и карусель. Закупаем карусель на два часа, допустим, и всех крутим…

- А как они реагировали при этом?

- Да лучшие друзья! Причём, мы ведь без оружия, у нас никакого оружия не было - ничего. Мы оставили в части всё и жили без оружия, никто нас не охранял, но мы ничего и не боялись. Немцам: «Ферботен» – и всё, никто на нашу жизнь не покушался. Я всегда думал: мы тут живём, гуляем везде, ночами бродим. Немцы так могли бы у нас? Конечно, нет! Давно бы прибили всех. А у меня друг такой был Лёвка Лебедев, нет, не Лебедев, Лёвка Вишневский, такой парень охломонистый, хороший по душе. Мы как-то с ним сошлись, и я уже не помню по какой причине. То есть вот в таком ресторане у них в этом Вольдеке… А в ресторане что: водка и пиво, бир и шнапс, больше ничего!

- И закуски никакой?

- Никакой закуски. Всё по карточкам. В этом городе комендатуры советской не было, и вообще, мы приезжали единственные солдаты советской армии. Большой зал для танцев; обязательно аккордеон, скрипка и какая-нибудь труба - вот это оркестр. Приходят отдыхать вечером и пожилые, и мужья с жёнами, и молодёжь собирается; занимают столик, во-о-от такие рюмочки. Пиво. Мужики могут сидеть часами «ла-ла-ла-ла» с кружкой пива. Между прочим, это не главное, что я хотел сказать сейчас. Был «белый» танец, меня пригласила немочка, такая дама симпатичная, может лет тридцать-тридцать пять. Мы с ней танцевали, потом какой-то снова танец - я её пригласил. И, когда я её посадил, муж мне объясняет: благодарит меня за то, что его жена мне понравилась, раз я её пригласил танцевать.

- Удивительно, надо же…

- Они считают: если жена кому-то нравится, то он сделал правильный выбор. И вот познакомились мы с директором банка местного. Он был директором и до, и тогда. Как там получилось, что Лёвка Вишневский набился в гости? Мы согласия не получили, но как-то днём приехали туда в ВОЛЬВЕК, купили водки и нахально к нему домой запёрлись. А у них как раз обед. Им деваться некуда: он, жена и мы двое. Сервировка стола, накрахмалена скатерть… Они не ждали, мы нахально вошли…

- Специально не готовились…

- Накрахмаленная скатерть, чудесный сервиз, сервировка, суповница такая, тарелочки, ножи и вилочки, как в ресторане, и салфеточки. Подают холодную закуску (мы ж разлили), причём, стаканы заставили достать…

- Мы из мелкой посуды не пьём, правильно?..

Это было лето. Один кружочек помидорчика, кружочка три или четыре огурчика свежего и шпината листочек. Тогда я не знал, что это такое, никогда не ел, но такой листочек… толстенький. Всё. Выпили. Ну что такое кружочек помидорчика для солдата и три кружочка огурчика? И хлеба нет, без хлеба всё это. Дальше открывается суповница. Суп из брюквы: такие кубики ровные совершенно, калиброванные, розоватая такая жидкость… Запах до сих пор я помню: это до того отвратительный запах! То же семейство крестоцветных, как капуста, только она, брюква, с таким привкусом… У нас её давали скоту или ребятишки просто сырую грызли. У них это - еда. И суп заправлен: лучок, видимо, поджаренный на каком-то жире. Выпили, похлебали. На второе - картошка. Приносят на красивейшем блюде: картошка варёная в «мундире». И судочек с подливкой, а подливка какая-то мясная, от неё мясной дух идёт и там что-то плавает. Ножик специально, ставится ещё тарелочка, каждый себе чистит картошечку, очистки кладёт на специальную тарелочку, ложечкой подливочки полил и - лопай. Поели картошечки, потом хозяин достаёт во-о-о-т такую коробку сигар; жена приносит в стаканах с подстаканниками - мельхиоровыми, может даже серебряными, – кофе и три кусочка хлеба. Нас трое, жена участия не принимает - тут мужской разговор. Значит, сигару закурить, кофе и бутерброд. Хлебушек, значит, вот так… Я делаю скидку на 47-й год: конечно, разруха, но картошку-то он мог почистить! Нет, это такой обычай. А на кухне у нас мы готовили себе сами. Жило нас двадцать человек в доме у немцев, большую комнату занимали, на полу солома расстелена была. Хозяйки помогали нам. У нас дежурный был, варил. Хозяйки помогали готовить еду, а мы их кормили, то есть они тоже кормились. Так они тоже хотели нам также сделать. У них же как: варят картошку в мундире и тащат в погреб. Захотели супу картофельного – достали эту картошку, очистили, порезали в бульончик – картофельный суп. Хотите картошечку просто с чем-нибудь – очистили, приготовили – вот вам картошка. Это не из-за бедности, а - обычай. Когда мы наступали, немцы бросали свои хозяйства, всё бросали, бежали. А у них консервирование, которое к нам потом пришло, в банках с закруткой. Тогда было еще и это. Мы удивлялись: здорово, компоты всякие в подвале стояли! У них законсервированные яйца были чищенные…

- Первый раз об этом слышу, очищенные даже?…

- Да, яйца варёные, очищенные. Консервировать яйца?! Яйцо сварил - и съешь его!

- Да у нас не додумаются до этого вообще никогда…

- Дальше: консервированные какие-то там травы, всё это закатано. Но у них совершенно не то, что наша широкая душа!

- Там свои традиции, понятно...

- Приезжала недавно - может с полмесяца прошло, может побольше - бывшая ученица, она даже учительницей у нас была… немцы Поволжья…

- А фамилия её как?

- Раменских… Ася такая…

- Нет, не знаю, у нас была учительница Кинсфатор Нина Евгеньевна…

- Я знаю, она с Дубовки…

- Она нам преподавала немецкий язык…

- Знаю, знаю. Вот я у неё спросил: «Ась, а как там теперь?». – «Точно так же». Никто в гости друг к другу не ходит. Если встретиться, то договариваются в какой-то забегаловке, причём, заказывает каждый себе сам и сам расплачивается. Вот если я Вас в ресторан приглашу, кто должен расплачиваться: Вы или я? Конечно, я! Я пригласил!

- Приглашающая сторона. А твоя воля уже поучаствовать в этом, не поучаствовать…

- Это норма. И по-другому, мол, давайте пополам поделим это всё и так далее. Ну последние штаны снимешь, а расплатишься!

- Конечно, конечно.

- Там всё осталось точно так же, там никто никому не нужен, там соседи живут – друг друга не знают, и знать не хотят! И государству никто не нужен! Раньше беженцев встречали, квартиры давали, пособия. Теперь всё это кончилось. Приехал? – ну приехал и живи. Как хочешь. Твоё дело.

- Сам кувыркайся…

- Кувыркайся сам. Причём, ещё надо работу найти. Так вот я у Аси спрашиваю: «Ась, ты хорошо знаешь русский язык, в совершенстве теперь владеешь немецким. Почему бы тебе не стать учительницей русского языка или переводчицей?» - «А не пробьёшься, даже если бы я очень захотела, мне не пробиться». Так вот, она работает там каким-то социальным работником (я не стал расспрашивать), как у нас пожилые старики и старухи ходят из горсобеса за продуктами, за лекарствами. Всё искусственное: вся еда, синтетика всякая, а натуральное настолько всё дорогое, что купить его могут только очень богатые. У нас мясо продаётся, пусть оно двести пятьдесят стоит, но я всё-таки могу его купить - килограмм мяса. Пенсионер, не каждый же день я буду есть по килограмму свежего мяса! Нет, они там свежего мяса не могут поесть. Свежее мясо бог знает по какой цене!..

|

|

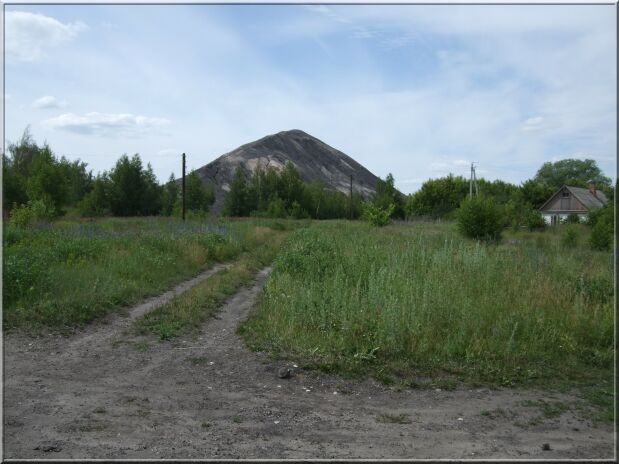

Шахта №6. Прошлое и настоящее |

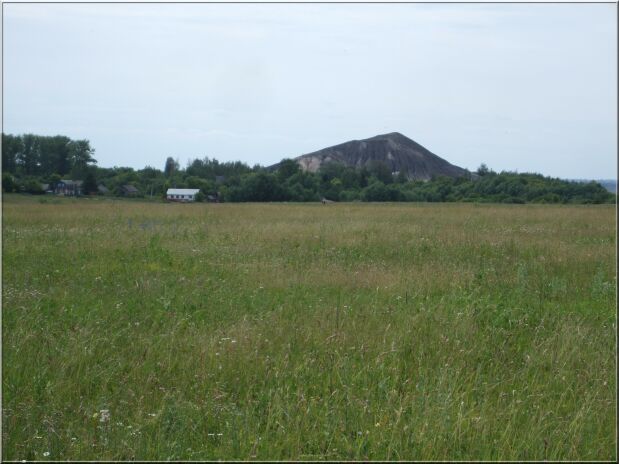

Силами моего друга Сергея Ожогина был осуществлён такой выезд. Кроме простого визуального любопытства, была мысль поточнее привязать этот лагерь к конкретной местности, по возможности что-то узнать у местных жителей.

Немного о самом объекте нашей экспедиции. Бывшая угольная шахта №6 располагалась в центре такого четырёхугольника: пос.Дубовка – шахта 5 «бис» - пос.Партизан – дер.Дубовка (давшая в 40-х годах своё имя поселению «Стройплощадка № 2»). Непосредственно рядом с ней располагалась шахта №7, а чуть дальше №7«бис», все три чуть позже были соединены в одно шахтоуправление.

Лагерь, точнее, по воспоминаниям Грицака, лагерное отделение №27, состояло из трёх бараков: двух жилых и одного административного. Народ в разное время сидел там разный, от «власовцев», «бендеровцев» и полицаев, до бывших в плену наших солдат, крымских татар и гражданских интернированных немцев, жителей восточной Пруссии, которых просто вывозили со своей территории, освобождая эти земли для передачи Польше. По закрытию лагеря как такового, обжитые заключенными места были заселены спецпереселенцами немцами-трудармейцами, и судьба их мало, чем отличалась от условий обитания тех же зеков, их предшественников.

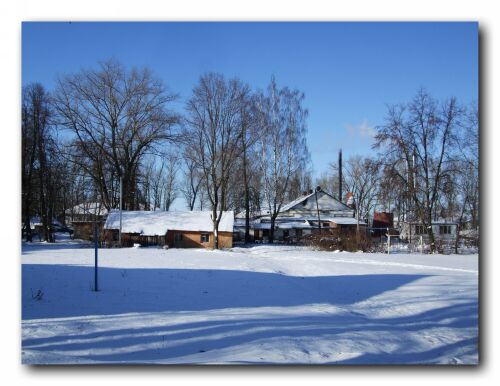

В 50-х годах, когда жизнь, перемолов биографии тысяч людей, стала приходить с нормальное русло, лагерные атрибуты были снесены, вокруг шахт сформировался нормальный шахтёрский посёлок с магазином, клубом и т.д.

Непосредственно к этому посёлку примыкает мусульманское, или, как его тут называют, татарское кладбище (очень много здесь татар, при том, не только крымских, многие приехали позже сами на заработки на работающие тогда шахты). Сейчас оно разделено на две части – старое и новое.

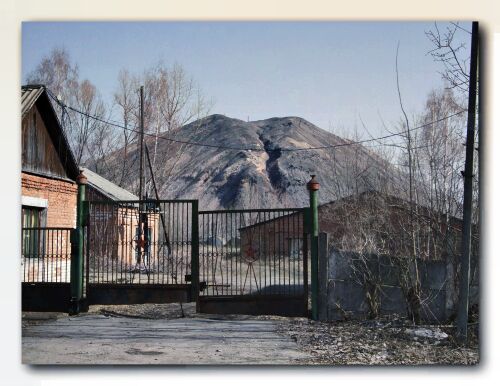

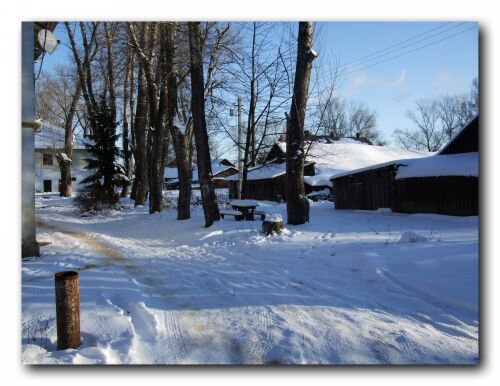

Сейчас посёлок 6-ой шахты медленно умирает. Если в более крупных населённых пунктах, Дубовке и Партизане, жизнь еще хоть как-то теплится, то здесь она давно потухла без каких-либо надежд…

Но пора посмотреть фоторепортаж, всем известно, что лучше один раз увидеть...

Въезжаем на пос шахты №6 со стороны пос. Партизан

Въезд на татарское кладбище

Слева на снимке - новая его часть, справа - старая

Старая часть кладбища чуть покрупнее

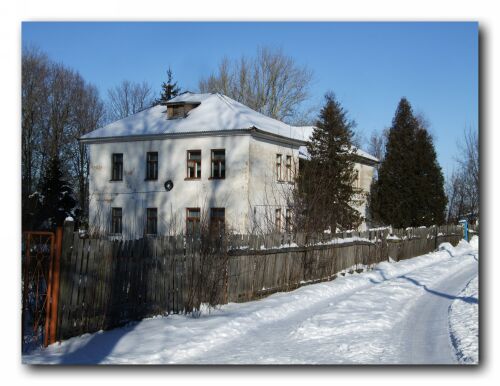

Из общественных зданий в посёлке сохранился закрытый продовольственный магазин. Магазины такой постройки есть в каждом шахтёрском местечке. На моём родном пос.5/15 был очень похожий магазин, много таких магазинчиков сохранилось и в шахтёрских посёлках Донбасса.

Говорят, что если не утеряно хоть какое-то чувство умора (пусть даже и такое), то еще не всё потеряно.

На фоне своего дома живой свидетель истории пос. 6 шахты - Александра Григорьевна, переселенка с 1940 года из предместий г. Обояни Курской области. Приехала со своей семьёй, спасаясь от нищеты и голода. Отец завербовался и работал на шахте. Сама Александра Григорьевна работала на 6 шахте стволовой (как она выразилась, «поднимала вагонетки с углём»). По её словам, на месте образования шахты с посёлком первоначально была небольшая деревушка в несколько домов (видимо Масловка, судя по старой карте).

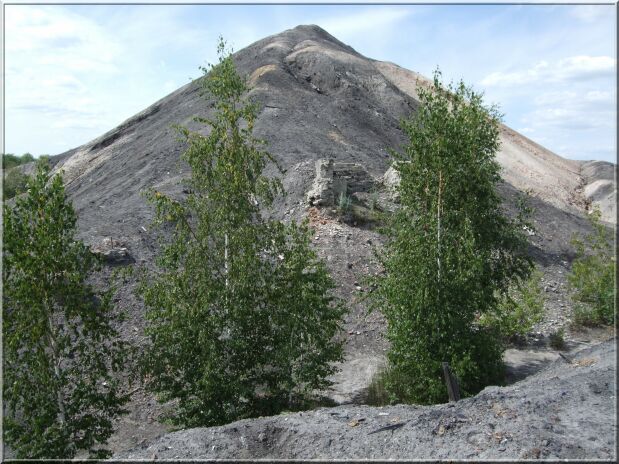

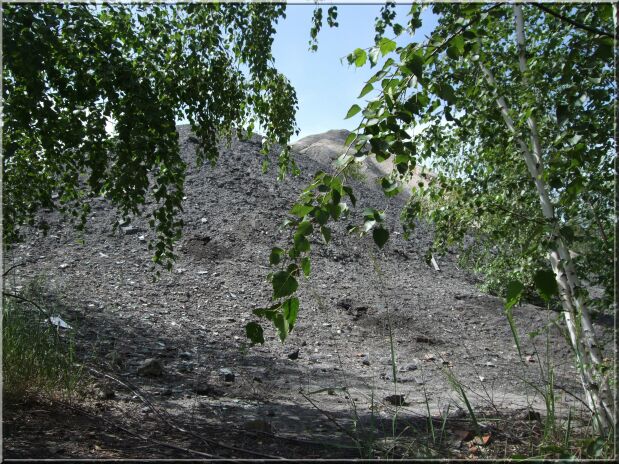

От шахтных построек не сохранилось ничего, только породный отвал

На породе даже проросли деревья. Природа стирает со своего лица следа нашего временного пребывания на её просторах.

Когда-то здесь кипела работа, гудела лебёдка, катались породные скипы. По ночам горели огоньки терриконника.

С терриконов местный люд собирал и уголь, случайно попавший с породой, и ломанный крепёжный лес себе на дрова. Позже любители, наверное, искали и металлолом.

Отвал давно перегорел, а когда-то в близи него не очень-то комфортно было и жить. Окисляясь на воздухе, шахтная порода выделяла угарный и другие ядовитые газы.

Шахты здесь налеплены одна возле другой. С высоты хорошо виден мой родной посёлок - шахта №5, со своей характерной водонапорной башней из красного кирпича.

Совсем недалеко от 6-ой шахты видна деревня Дубовка. Где-то на этих полях в 40-е годы находились лагерные бараки и лагерное кладбище…

Совсем близко от 6-ой располагалась 7-ая шахта. Лагерники, а вместе с ними и потом трудоармейцы, работали на обеих.

После зактытия этих шахт, правоприемником их стала шахта №12, позже названная по имени хорошо просматриваемого с террикона посёлка Партизан.

Недалеко и бывшая шахта №5"бис", закрытая в далёком 1959 году.

На этом наше путешествие заканчивается. Поставленные цели достигнуты. Осталось посмотреть на эти места со спутника

Смотри еще по теме

В поисках Торбеевского лагеря НКВД

История посёлка Дубовка

История 5/15, или по волне моей памяти...

|

|

В поисках Торбеевского лагеря НКВД |

Мы продолжаем собирать материалы о лагерях военнопленных, располагавшихся в 40-50-е гг. в Узловских предместьях на местных угольных шахтах. Сегодня речь пойдёт о лагерном отделении, бывшем когда-то в д.Торбеевка. Очень большую помощь в поиске нам оказала Елена Маркина, за что ей огромная благодарность. Для начала несколько слов о самой деревне. Поселение это возникло, по видимому, как стрелецко-казачий сторожевой пост, и первоначально носило название Ламки. Таких Ламок на картах средней полосы России очень много, сохранились деревни с таким названием и в Узловском районе. Набеги крымчаков требовали от Московского государства повышенной боеготовности на южных границах.. Тульская земля были последним таким сторожевым рубежом перед Окой, за которой начинались уже подмосковные владения. Известна оброна Тулы от крымского хана Девлет-Гирея в 1552 году. Осада Тульского кремля тогда продолжалась более восьми часов. Кроме простых жителей, женщин и детей, которые героически помогали в этом бою, защитников тульской цитадели было не больше сотни человек, поскольку основная часть гарнизона была в Коломне, готовясь к походу на Казань. Окончательный разгром татарско-турецкого 30-ти тысячного войска подошедшей подмогой произошёл тогда совсем недалеко от наших мест у нынешнего с. Дедилово Киреевского р-на.

Мы продолжаем собирать материалы о лагерях военнопленных, располагавшихся в 40-50-е гг. в Узловских предместьях на местных угольных шахтах. Сегодня речь пойдёт о лагерном отделении, бывшем когда-то в д.Торбеевка. Очень большую помощь в поиске нам оказала Елена Маркина, за что ей огромная благодарность. Для начала несколько слов о самой деревне. Поселение это возникло, по видимому, как стрелецко-казачий сторожевой пост, и первоначально носило название Ламки. Таких Ламок на картах средней полосы России очень много, сохранились деревни с таким названием и в Узловском районе. Набеги крымчаков требовали от Московского государства повышенной боеготовности на южных границах.. Тульская земля были последним таким сторожевым рубежом перед Окой, за которой начинались уже подмосковные владения. Известна оброна Тулы от крымского хана Девлет-Гирея в 1552 году. Осада Тульского кремля тогда продолжалась более восьми часов. Кроме простых жителей, женщин и детей, которые героически помогали в этом бою, защитников тульской цитадели было не больше сотни человек, поскольку основная часть гарнизона была в Коломне, готовясь к походу на Казань. Окончательный разгром татарско-турецкого 30-ти тысячного войска подошедшей подмогой произошёл тогда совсем недалеко от наших мест у нынешнего с. Дедилово Киреевского р-на.

Фрагмент плана генерального межевания земельных владений Богородицкого уезда

Трёхверстовая карта конца XIX века

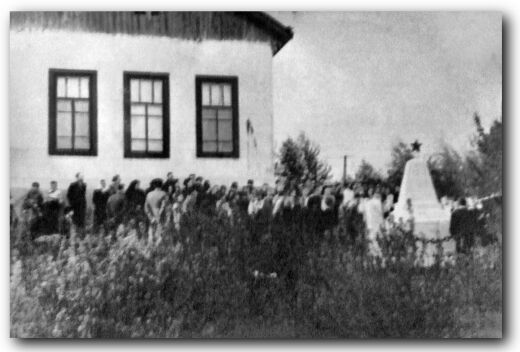

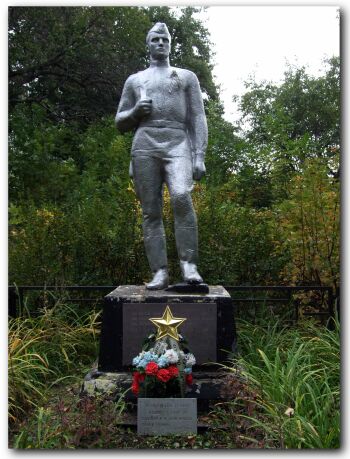

В 1941 году деревня попала под недолгую оккупацию немцами, рвавшимися к Москве. Еще с пионерского возраста осталась у меня в памяти история про замученного фашистами местного паренька, Коли Елистратова, которого немцы приняли за партизана из-за одетой на него солдатской гимнастёрки. В школьные годы мы, ученики 16-ой школы, бывало, ходили на День Победы к Братской могиле, расположенной около старой Торбеевской начальной школы.

Сохранившееся фото первого памятника на братской могиле

Современный вид монумента

После того, как немцы были отбиты от Москвы, а главная кочегарка страны, Донбасс, был, наоборот, ими надолго оккупирован, встал вопрос о немедленном восстановлении подмосковных угольных шахт. В феврале 1942 года выходит постановление СНК СССР «О мероприятиях по восстановлению угольных шахт Подмосковного бассейна в первом полугодии 1942 года». Учитывая, что всё взрослое население требовал фронт, добычей угля, обеспечивающего паровозный транспорт и электростанции, должны были заняться лица, не подлежащие призыву (поволжские немцы, корейцы, позже крымские татары) и военнопленные, как наши, проходящие СМЕРШевску фильтрацию, так и немецкие, венгерские и т.д.

Так, примерно в 1942 году, в Торбеевке появился лагерь военнопленных. Дальше не будем фантазировать, а обратимся к воспоминаниям местных жителей. Диалог с ними ведут Сергей Ожогин и Елена Маркина (МЛ), близкие родственники которой помнят те тяжелые времена, и не очень афишируемые события тех лет. Лагерь находился на месте колхозного скотного двора, с него и началась беседа с Валентиной Дмитриевной Левенец.

- А где, в каком месте был лагерь?

- Там был колхозный двор, проходная там была, туда хрен так зайдёшь…

- Вы сейчас про лагерь рассказываете?

- Да, про лагерь.

- То есть, он был огорожен…

- Огорожен

- Вышки были?

- Были, и туда не пройдёшь так, там была такая Дежурная, пропускали в эту Дежурную, фигушки пройдешь.

- МЛ – А какие это были года?

- Это были сороковые. Сорок второй, сорок третий, сорок четвёртый.

- Они оттуда и ходили на работу.

- А кто здесь сидел? Кто находился здесь? Наши?

- Наши, которые военнопленные, которые в плену были, их сюда и загнали всех.

- Это был проверочно-фильтрационный лагерь номер 388.

- Да, и отсюда они на шахту ходили работать.

- Они ходили работать именно на шахту?

- На шахту и приходили с шахты, топом всё: их расконвоировали, и они уже свободно ходили.

- А сколько было бараков?

- Тут не барак был, а двор колхозный.

- Где-то они жили?

- И жили там, и всё у них там было…

- Под открытым небом?

- Нет…

- МЛ – Она была деревянная. Правильно я говорю, что там потом конюшня была?

- В сторонке, конюшня.

- А потом … там был телятник?

- Там…

- Короче, в телятнике или коровнике они жили, грубо говоря.

На взгорке прямо по центру до столбов и располагался лагерь

- Как они страшно там жили: и блохи, и клопы, и вши, и всё на свете на них бедных было. Как это они там выжили?…

- МЛ – А где они питались, как кормились?

- А там, на шахте была столовая.

- А какая это шахта была?

- 5 «бис», и они там ели…

- А здесь, получается, они не ели?

- Конечно, Ну кто им тут что делал? Тут двор, ночевать ходили и всё. Грязь! В какой страсти они были – вот выжили и везде-то были в плену и выжили!

- А сколько приблизительно их тут было? Сто человек?

- Может, и было сто, может и семьдесят.

- А много помирало?

- Думаешь, нет? И помирали, и с голода. Что они там ели-то?

- Труд-то лошадиный был. А где их хоронили?

- Я не знаю, где их хоронили. На кладбище, не бросят же тут… Я уже многое забыла, но факт, что они тут жили, сначала их под конвоем на работу водили.

Камень на остатке фундамента той самой конюшни (а ранее лагерных построек).

- В колонну строят и - пошли…

- Да, и оттуда опять сюда приводили.

- МЛ – Возили или пешком?

- Нет, не возили - пешком. И охрана над ними была. Потом всё, их разконвоировали и распустили.

- Многие, наверняка, здесь в деревне и остались жить, правильно?

- И остались жить, поженились, и я со своим поженилась и пятьдесят лет прожила тут. А некоторых забирали, проверяли, наверное, может что сделали там нехорошо или что.

- Вскрывались, наверное, какие-то факты и дальше…

- Да, некоторых забирали и всё, с концами, мы их не слышали и не видели.

- И тех, кто здесь остался, больше не преследовали? Не вызывали никуда?

- Нет, свободно ходили, как и все. Их, наверное, проверили всех…

- МЛ – Но вот расформировали, убрали конвой, а где жили-то они, ведь не сразу переженились?

- А жили? Бараки на «бису» были, им там жильё дали в бараках, стали лучше жить. Они с шахты туда выходили, столовые были, в столовых ели.

- А в Торбеевку всё равно возвращались, как вы познакомились?

- Ну, ходили, сюда же ребята ходили, свободные, расконвоированные, и ходили сюда все и плохого никому не делали…Захар Иванович над ними голова был, строгий.

- МЛ – А он местный был?

- Нет, не местный.

- Спасибо большое. Не будем Вас больше отвлекать. Эти сведения очень важные.

Внутри выделенной области сохранился фундамен конюшни,

бывшей когда-то лагерной постройкой

…

- Сначала был скотный двор.

- МЛ – Сначала был скотный двор, а потом в этом дворе военнопленные были, да? А как была фамилия начальника лагеря, не помнишь?

- Родин.

- МЛ – Родин, правильно! А имя и отчество?

- Захар Иванович.

…

- Военнопленные наши были?

- Наши, и немцы были.

- Немцы были?

- Да.

- А сколько бараков было?

- Бараков было? Один, наверное. Один, да.

- Один. А наши и немцы в одно и то же время находились в лагере, они вместе сидели или отдельно?

- Нет, отдельно.

- А в каком это было году? Можете вспомнить? Это, наверное, сорок третий год, сорок четвёртый, еще до победы?

- До победы в войне.

- И долго они тут находились? После победы, наверное, до года сорок седьмого, до середины сорок шестого, где-то так.

- Да.

- Лагерь охранялся?

- Да.

- И был огорожен?

- Огорожен.

- МЛ – А вот как было, сколько территории было? Туда уже вниз овраг идёт на Партизанку.

- Партизанки не было.

- Потому что Партизанка – это шахтёрский посёлок, и если посмотреть там на двухэтажные дома, то они 52-го, 53-го года постройки, поэтому, раз мы ведём речь о сороковых годах, Партизанки еще не было, шахты только-только строились. А много народу здесь было? Много было наших? Сколько было немцев? Приблизительно. Сто человек было, меньше, больше?

- Наверное, больше.

- А немцы где работали: на шахте только или в поле тоже работали?

- В шахте.

- Только в шахте… И наши только в шахте работали?

- В шахте.

- Плохо здесь жили? Много их погибало?

- Погибало, наверное, мно-о-го.

- А где их хоронили? В отдельном месте где-то?

- Хоронили в поле и здесь по балкам.

- Это в одном месте или в разных местах?

- В разных.

- И ни крестов, ни могилок – ничего не делали?

- Так… завалят…

Это было где, между Торбеевкой и Партизанкой?

- Да, между Торбеевкой и Партизанкой.

- Партизанка, Торбеевка, Заварзино - где-то здесь, наверное. Далеко-то, конечно, не возили?

- Да нет, не возили.

- МЛ – На той стороне, может, где птичник был? А в то время птичника еще не было, да?

- Нет, не было…

- МЛ – Это он уже позже появился?

- Уже позже…

- В общем, там их хоронили, правильно я понимаю?

- Да.

- МЛ – На том поле, где уже мы клубнику собирали, представляешь?

- А начальником лагеря был Родин Захар Иванович?

- Захар Иванович…

- А рядом, по-соседству с этим Торбеевским, были еще лагеря? И если были, то где?

- Больше не было нигде.

- А на шестой шахте?

- На шестой шахте - там был.

- Это как раз ваши соседи. Там тоже были: и немцы, и поляки, и наши.

- Да, были.

- А их сначала под конвоем водили на работу?

- Да, под конвоем.

- На шахту 5-ый «бис». Только на 5-ом «бису» они работали?

- Да.

- А потом их расконвоировали, и они свободно ходили?

- Свободно.

- С местным населением хорошо контактировали?

- Ну, как вам сказать? По разному…

Далее мы перемещаемся в д.Заварзино, которая вместе с д.Хованка примыкает к Торбеевке. В Заварзино жил начальник Торбеевкого лагерного отделения Захар Иванович Родин, с сыном которого, Владимиром Захаровичем, удалось побеседовать. Он во многом расставил точки над i.

Захар Иванович Родин, из семейного архива

- На Брусянке тоже был лагерь.

- МЛ – На Горняцком или Брусянке?

- Где-то там, я точно не знаю. И в Новомосковске был. Я помню, отец часто в Новомосковск ездил по делам. Лагерей больше было, но потом их укрупняли… Бараки (в Торбеевском лагере) я помню. Правда, там, в бараках, потом скотина колхозная стояла.

- Один барак был в лагере?

- Нет, мне кажется, там их два или три стояло: немцы - отдельно, русские - отдельно.

- Возможно и так, плюс еще административный должен был быть, грубо говоря, караулка какая-то.

- МЛ – Ну, в одном из них – конюшня потом была.

- Да, колхозная…

- Приспособили, почему нет.

З.И. Родин c семьёй, из семейного архива

- И вот тут раньше пруд был Заварзинский, где купались, рядом - сад барский, его колхозники вырезали на дрова. И там мы меж собой говорили: «О, это могилы!»

- МЛ – Там, говорят, две яблони какие-то, дикушки остались.

- Остались. И вот нам говорили мужики: «Вот могилки, не ходите». А были там могилы или круги приствольные, мы толком и не знали.

- Это как раз то место, где хоронили лагерников?

- Лагерников хоронили? Нет, но мы вот так меж собой говорили почему-то: «Тут – ямы от яблони, а вот тут – могилы». Детьми были. Я потом и мать спрашивал, мол, где хоронили, ведь умирали, погибали? «Да, - говорит, - их туда, в край, относили и закапывали».

- МЛ – В Кирюшин лес?

- Да, в Кирюшин.

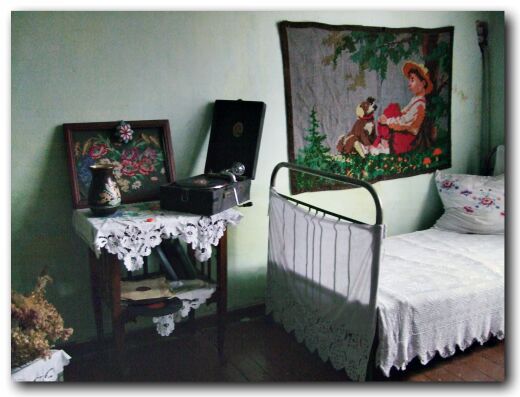

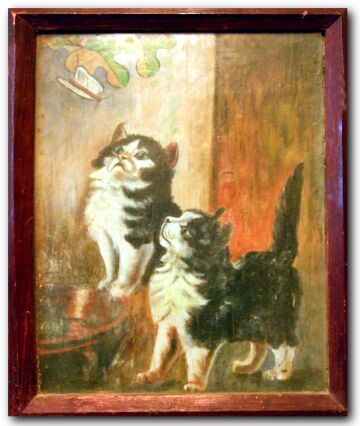

Сохранившаяся работа неизвестного лагерного художника

- МЛ – То, которое основное Заварзино, углом выходящее практически к Партизанке. Там большой участок черёмухи. Кирюшин лес - так и назывался.

- Там и захоранивали, могилки были.

- МЛ – Там холмы такие?

- Вряд ли холмы.

- МЛ – Там окопы были.

- Окопы были.

- Окопы даже были? Здесь окопы?

- Тут же немцы были. Они готовили какую-то оборону, хотя тут не было боёв.

- Да, сильных не было, но три недели тут пробыли.

- Тут только бомбёжки были, ужасные бомбёжки.

- Понятное дело, бомбили станцию.

Акварель неизвестного лагерного художника

- Когда немцев из Узловой выбивали, там за пригорком зенитка стояла. Самолёты неиспользованные бомбы назад везти не могли и по пути сбрасывали их на деревню и эту зенитку. Одна из бомб попала в плотину и не взорвалась. Так там неразорвавшаяся и сидит.

- И сейчас сидит там?

- Да.

- Там же пруд был, мы там купались, потом его промыло. Бомба как в плотину попала, так ей никто и не занимался.

- А здесь поисковые отряды когда-нибудь работали?

- Нет…

И так, пока наши поиски находятся на этом этапе - местоположение лагеря довольно точно определено, есть свидетельства и о лагерных захоронениях. Я склоняюсь к тому, что для могил использовали готовые брошенные окопы. Подтверждения этому будем продолжать искать.

Материалы по теме:

История посёлка Дубовка

Шахта №6. Прошлое и настоящее

История 5/15, или по волне моей памяти...

Памяти моей матери...

|

|

История посёлка 5/15, или по волне моей памяти... |

Неожиданно пришло понимание, что просто необходимо написать более развёрнутый материал об истории своего родного посёлка.. Увидел недавно Вконтакте группу «КвАрТаЛ 5/15 - Мы БеЗбАшЕнНыЕ....». Квартал – это его нынешнее название. Подумалось – молодые ребята живут, взрослеют. У родителей спрашивать об истории родных мест как-то недосуг (мы тоже не очень-то спрашивали, всё думалось – успеется). Но люди не вечные, и однажды спрашивать просто становится не у кого. Вот и я не буду много писать о годах 50-х, не спросил вовремя у отца с матерью…А сохранение этой истории крайне необходимо. Ведь на нас жизнь не заканчивается и не должно быть пробелов, временных разрывов. История развивается по спирали, обязательно должно придти время возрождения этих мест, ведь не глухая же дальневосточная Сибирь, 200 км всего от столицы. Возможно, со временем вспомнят и про бурый уголь, который бросили в 80-90-х гг., а запасов его еще очень много (были же планы строительства шахт №№4,5,6 "Бибиковских"). Моё повествование не является истиной в последней инстанции и всегда открыто для исправления и дополнения, но я решил, что оно должно материализоваться именно в написанный текст, поскольку, как известно, «что написано пером..». И так, начнём.

Неожиданно пришло понимание, что просто необходимо написать более развёрнутый материал об истории своего родного посёлка.. Увидел недавно Вконтакте группу «КвАрТаЛ 5/15 - Мы БеЗбАшЕнНыЕ....». Квартал – это его нынешнее название. Подумалось – молодые ребята живут, взрослеют. У родителей спрашивать об истории родных мест как-то недосуг (мы тоже не очень-то спрашивали, всё думалось – успеется). Но люди не вечные, и однажды спрашивать просто становится не у кого. Вот и я не буду много писать о годах 50-х, не спросил вовремя у отца с матерью…А сохранение этой истории крайне необходимо. Ведь на нас жизнь не заканчивается и не должно быть пробелов, временных разрывов. История развивается по спирали, обязательно должно придти время возрождения этих мест, ведь не глухая же дальневосточная Сибирь, 200 км всего от столицы. Возможно, со временем вспомнят и про бурый уголь, который бросили в 80-90-х гг., а запасов его еще очень много (были же планы строительства шахт №№4,5,6 "Бибиковских"). Моё повествование не является истиной в последней инстанции и всегда открыто для исправления и дополнения, но я решил, что оно должно материализоваться именно в написанный текст, поскольку, как известно, «что написано пером..». И так, начнём.По материнской линии мой прадед, живший с большой семьёй на столыписком хуторе в Елецких краях, был раскулачен в Год Великого Перелома, старший его сын был сослан на Соловки, а его с женой и четырьмя детьми отправили в Сталиногорск.

Отец мой родом из Липецкой области, в 1949 году в 14 лет приехал постигать горную науку в Сталиногорском горном техникуме, который благополучно закончил, ушел в армию, после которой стал работать на шахтах треста «Молотовуголь», «Щербаковуголь», преобразованного вскоре в «Узловскуголь».

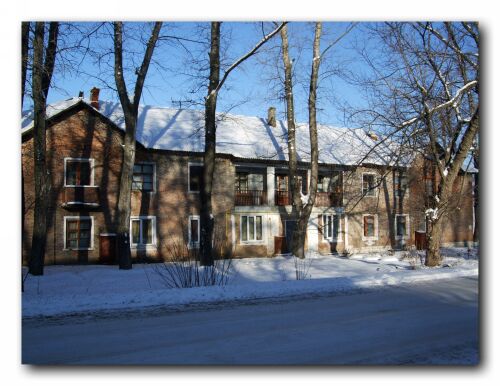

Посёлок наш тогда уже существовал, шахту №5 начали строить в военном 42 году, в 43 она уже дала первый уголь, полностью в эксплуатацию введена была в 1946 году. Но по настоящему посёлок в том виде, в котором я его застал в своём детстве 60-х годов, расстроился к середине 50-х гг. (на одном из домов по ул. Луговой кирпичом выложено 1956 г), когда работали все окрестные шахты, в том числе и 5-ая, и 15-ая.

С последней то и начнём описание жизни и быта тех, кто на почтовом конверте писал свой адрес так: «пос. шахт 5/15», а когда их спрашивали: «где живёте?», отвечали: «на пятой», хотя эта самая «пятая» закрылась еще в 1959 году.

Пятнадцатая шахта располагалась метрах в 500-х от основного посёлка, хотя непосредственно вокруг неё тоже было много жилых домов, частных и «финского» типа. Они были налеплены прям около террикона шахты. У меня там жил друг и одноклассник Славка Сусов. Шахта была очень ухоженная.

Территория закрытой в 1975 году шахты №15 «Дубовская»

АБК шахты, здесь располагались бани, здравпункт, участковые нарядные

Шахта для всех жителей была родной, сюда ходили мыться в баню, здесь для шахтёров были краны с газированной водой и горячим кофе, набрать эти напитки, конечно, мог любой. Не приходило в голову ставить для этого охрану. Вокруг шахты вообще не было никакого забора, разве что на лесном складе, на котором хранили и пилили крепёжный лес. Из директоров я помню только фамилию Купцов, родители хорошо отзывались о нём, но в моей детской памяти остался ему памятник на старом Узловском кладбище. Это было то время, когда в качестве памятника ставили пирамидку, сваренную из железа и гробничку из СКР-овского рештака. У него же был высокий памятник из черного гранита с диковинкой для того времени – высеченным портретом на камне. Тогда я начал понимать, что в стране развитого социализма понятие «равенство» работает не всегда. Слева от дороги, ведущей на шахту, располагались дачные участки с домиками, прозванные гораздо позже в годы «Рабыни Изауры» - «фазендами».

Дорога от посёлка на шахту №15

Идя после смены домой, шахтёры практически натыкались на столовую, стоящую на окраине посёлка. Было время, что она работала как хорошая рабочая столовая, было время, что её закрывали, потом открывали в качестве пивбара.

Поселковая столовая

Дорога на шахту плавно перетекала в улицу Луговую – одну из главных улиц этого поселения. Она состояла из двухэтажных шлакоблочных домов. Дома прежде были общежитиями, и это очень отражалось в их устройстве. Так 3-й, 5-й, 6-й дом имели чисто общежитскую планировку, с длинным коридором вдоль всего дома и маленькими комнатами. На посёлке не было природного газа, очень многие пользовались керосинками и керогазами, которые и стояли в этом общем коридоре, насквозь пропитавшемся керосиновым духом. В коридоре и есть готовили. Другой отличительной чертой этих жилищ было отсутствие воды и канализации, т.е. возле каждого дома был построен уличный туалет, говоря языкам Папанова в «Бриллиантовой руке», типа «сортир». Для водоснабжения на улице находились две колонки, куда по воду все и ходили. Со временем народ стал самостоятельно проводить к себе в квартиры воду, появился баллонный газ «пропан-бутан», в 70-х годах люди стали делать себе и сливные ямы, не для туалета, а просто для воды, в туалет всё равно ходили на улицу (летом и зимой, или на помойное ведро, если приспичило, а потом выносилось это ведро на помойку).

Родной двор. Этим тополям почти по 60 лет

Сливные ямы делались полуподпольно, мы свою начали делать вечером, рыли, обкладывали кирпичом ночью, чтоб к утру не было видно никаких следов. Домоуправление про это конечно знало, но закрывали глаза. Это самое домоуправление, или ЖЭК было единственной государственной властью на посёлке, но, тем не менее, дома стояли побеленные-покрашенные, все работы по благоустройству вполне качественно выполнялись. В этом процессе так же участвовал персонал единственной на весь посёлок угольной котельной, которая и была базой по обустройству местного быта. Как Париж знаменит своей Эйфелевой башней, так пейзаж пос.5/15 был немыслим без кирпичной трубы этой котельной.

Поселковая котельная. Остатки 30-ти метровой кирпичной трубы

В пятом доме по Луговой была парикмахерская. Стрижка «под чубчик» - 15 копеек, «под бокс» или «полубокс» - 20 копеек, «под канадку» - 40 копеек.

Здесь за этим входом раньше находилась парикмахерская

По центру здания было два входа: один - в библиотеку, другой - в народную дружину

Во дворе каждого дома была врыта довольно высокая труба с колесом от шахтной вагонетки наверху. К этому колесу привязывались канатные петли, в которые надо было влезть одной ногой. Это развлечение типа карусели называлось «гигантские шаги»

Зимой во дворах заливали катки-хоккейные площадки. Иногда это делали, нанося волу вёдрами из колонки, иногда машина с бочкой приезжала и заливала эти площадки механизированно.

Здесь заливался каток под хоккейную площадку

В шестом доме по Луговой на первом этаже располагался филиал школы №16. В некоторые года детей было так много, что учились в две смены, и места в самой школе не хватало.

Первый этаж занимал филиал шк.№16. Раньше был вход по центру здания

С торца здания – вход в детский клуб «Альбатрос»

Сейчас здесь тоже молодёжный клуб

Сама школа была построена в 50-х по типовому для того времени и для шахтных посёлков проекту. Когда я жил на Сахалине в г.Шахтёрск, то учился в точно такой же школе.

Средняя школа №16

Одно время в школе был свой зубоврачебный кабинет, как положено, с креслом и бормашиной. Зубным врачом был лысенький дедок со слуховым аппаратом. Его так и звали на посёлке «глухой». Для сегодняшнего поколения подчеркну, что любое лечение было, разумеется, бесплатным. Потом зубника не стало, но медсестра в школе обязательно была.

Вид на школу со школьного двора. Левое крыло здания – спортивный зал

Школьный двор был типичным для того времени, с большим яблоневым садом, спортивной площадкой и небольшим участком для учебного огорода. Для «трудов» во дворе располагалась механическая мастерская с дерево и металлообрабатывающими станками, и автомобильный гараж.

Школьная мастерская. Слева от неё остатки сарая-гаража, справа была ученическая делянка-огород

Поселковый детский сад

Перед школой и раньше, и теперь располагался продуктовый магазин, тоже построенный по типовому проекту в 50-х годах.

Продуктовый магазин. Правая часть пристроена в 60-х гг

Из детских впечатлений в памяти осталось еще такое событие, как приезд «тряпичника» на конной повозке. Он ездил по улицам, собирал у жителей ненужное тряпьё. Этот «мотлох» обычно ему сносили дети. За него он давал какие-то игрушки, которые не продавались в магазине. Что-то изготовленное кустарями – свистульки, какие-то шарики, фонарики…

Был у нас на посёлке и свой юродивый – Витя Немой. Ненормальный парень, он не разговаривал, только мычал. Но парень он был добрый и к нему все относились по-доброму.

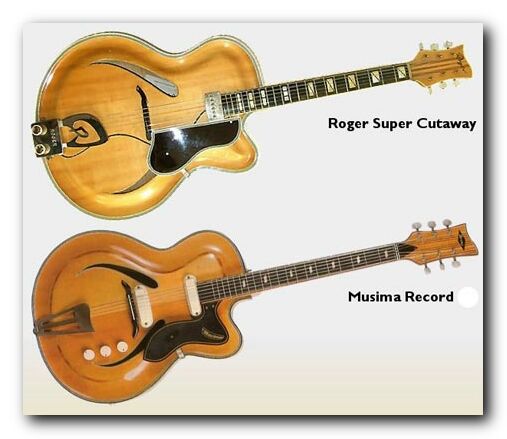

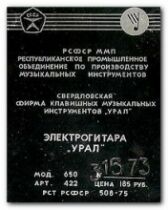

Кроме 15-ой шахты, которая после закрытия в конце 70-х годов, была переоборудована под механизированную автоколонну, основным производственным предприятием была клавиатурная фабрика, открытая в 1960 году после погашения шахты №5.

АБК клавиатурной фабрики. Водонапорная башня

Перед фабрикой был разбит сквер «Басни Крылова», который украшали две скульптурные композиции – «Лиса и Журавль» и «Волк и Ягнёнок» и несколько скульптурных вазонов, в которые высаживались цветы – «Анютины глазки».

Лиса и Журавль

Волк и Ягнёнок

За фабрикой был район, называемый в народе «нахаловкой». Видимо строились там когда-то самостроем, без особых разрешений. У поселковых была туда протоптана дорога до бабы Наташи, которая торговала семечками на дому – 10 копеек маленький стаканчик, 20 копеек – большой, 25 копеек – белые тыквенные семечки. Торговля была нелегальной, но власти закрывали на это глаза (да и власти у нас не было, как я уже писал). Уже в пору студенчества был один грех – похитили мы с моими товарищами Сергеем и Алексеем в тех краях курицу, прям средь бела дня, которую потом зажарили (недожарили) на костре, на природе за ж/д путями, идущими на 15 шахту, всё это запивалось недобродившим яблочным вином…Короче курица впрок не пошла.

По направлению к шахте 5 «бис» на краю посёлка был когда-то парк. По рассказам, в 50-е года там были даже две танцплощадки.

Когда-то здесь был парк

На улице Центральной находился промтоварный магазин, от которого сейчас остались одни развалины. Там продавалось всё непродуктовое, от бытовой химии до электротоваров и бытовой техники.

Развалины промтоварного магазина

Здесь поселение наше плавно перетекало в посёлок шахты №11, ставшей в начале 60-х годов винзаводом. Сейчас остановка осталась, ж/д переезда уже нет, пути давно демонтировали. Очень хочется, чтоб не была демонтирована память… Для этого и пишу эти строки.

|

Метки: шахта 5/15 узловая дубовка история мосбасс |

Понравилось: 1 пользователю

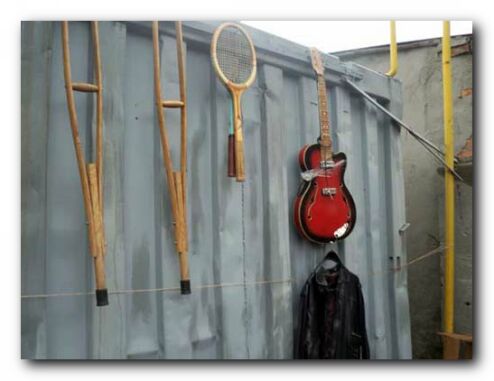

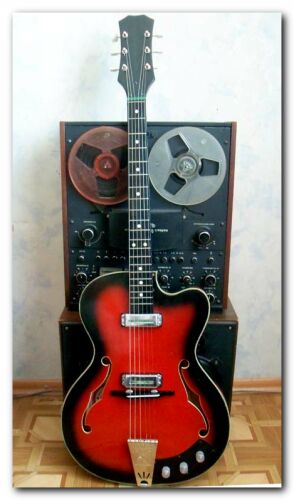

Львовская полуакустика, или о пользе «блошиных рынков» |