Стоп-стоп, музыка... |

|

|

Мерцание сумерек |

Стою в раздумье над прошедшим днем,

Как в ожиданьи радости неспетой,

Как будто луч грядущего рассвета

Меня коснулся ласковым огнем.

© К.Никольский

|

|

Ждать — не значит дождаться |

Я могу тебя очень ждать,

Долго-долго и верно-верно,

И ночами могу не спать

Год, и два, и всю жизнь, наверно!

Пусть листочки календаря

Облетят, как листва у сада,

Только знать бы, что все не зря,

Что тебе это вправду надо!

Я могу за тобой идти

По чащобам и перелазам,

По пескам, без дорог почти,

По горам, по любому пути,

Где и черт не бывал ни разу!

Все пройду, никого не коря,

Одолею любые тревоги,

Только знать бы, что все не зря,

Что потом не предашь в дороге.

Я могу для тебя отдать

Все, что есть у меня и будет.

Я могу за тебя принять

Горечь злейших на свете судеб.

Буду счастьем считать, даря

Целый мир тебе ежечасно.

Только знать бы, что все не зря,

Что люблю тебя не напрасно!

© Эдуард Асадов

|

|

Здравствуйте. Вы, случайно, не меня ищете? |

|

|

Лёгкая дорога (The Easy Road) |

Кен Хенсли (Uriah Heep)

|

|

Mozart Forte |

|

|

Я здесь... |

|

|

Одинокий в ночи |

|

|

Эх, дороги… |

|

|

Music Box Dancer |

Я маленькая балерина,

Всегда нема, всегда нема.

И скажет больше пантомима,

Чем я сама.

Но знает мокрая подушка

В тиши ночей,

Что я – усталая игрушка

Больших детей.

(Наталия Грушко, Александр Вертинский)

|

|

Johnny Guitar |

Play the guitar; play it again, my Johnny...

Играй на гитаре, сыграй на ней ещё раз, мой Джонни...

|

|

Огни ночного города... |

Огни - как нити золотых бус,

Ночного листика во рту - вкус...

(Марина Цветаева)

|

|

Карелия |

|

Метки: Карелия |

Возвращение |

После очень долгого отсутствия, я попробую сюда вернуться. Не уверен, что буду постить статьи, хотя, кто знает, а вот видео своё буду сюда дублировать. Если не забуду, то буду добавлять по одному в неделю, от новых к старым. Самые новые, если появятся, пойдут вне очереди.

Не надо приходить на пепелище, не нужно помнить прошлое как я

искать в пустой золе, как кошки ищут. Последний след сгоревшего жилья.

Не надобно искать искать свиданья с теми, кого любили мы давным - давно.

Живое ощущение потери из этих встреч нам вынести дано.

Их час прошел, они уже подобны, волшебнику утратившему власть!

И звать, и окликать их невозможно. Бессмысленно им в след поклоны класть!

Не надо приходить на пепелище и так стоять, как я сейчас стою.

Над пустырем - остывшим, ветер свищет. И пыль несет на голову мою.

(Ирина Снегова)

|

Метки: гитара романтическая гитара Francis Goya cover |

Беседы с В.М. Женко. Часть 5 |

Война. Запасной полк

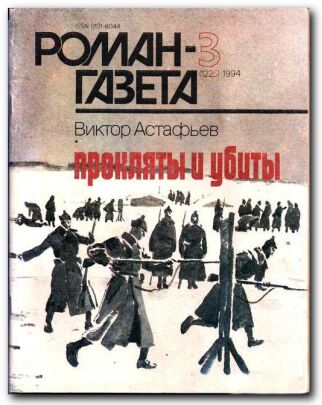

- Владимир Митрофанович, давайте теперь попробуем сменить тему и поговорить с Вами о войне, о том, что не вошло в Вашу книгу. Наверняка у Вас в багаже есть много такого, чем можно поделиться. Передо мной недаром лежит книга Виктора Астафьева. Вы ведь тоже прошли обучение в запасном полку.

- Мы с ним ровестники.

- Тем более, поэтому можно попробовать начать рассказ с этого момента.

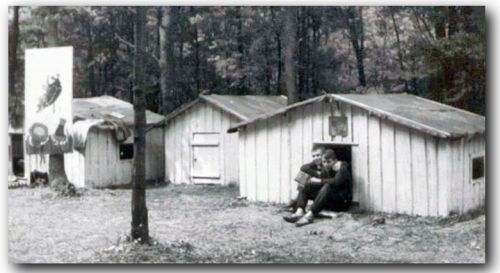

- Вы знаете, он попал в очень дрянной запасной полк, а я, наверное, попал в ещё более дрянной запасной полк. Он - где-то под Новосибирском, а я - на станцию Сурок Марийской АССР. Это глухой лес, сосны по 20 метров и во-о-о-т такой толщины, и весь запасной полк - в землянках. А там отбор-то был какой: если образование выше семи классов, то отправляли в артиллерию, в миномётчики, если ниже, то - в стрелки, в пехоту. У нас собралась батарея сокапятимиллиметровых пушек. Здоровая землянка на сто человек, врытая наполовину в землю: тут вход с торца, и тут вход с торца, стоят две печки – железные бочки из-под бензина, - и трубы железные выведены. Соответственно, дневальные возле этих печек, днём и ночью их топят - под землёй сыро ведь. Нары трёхъярусные, между ярусами расстояние меньше метра. Когда нас привезли туда, то дали по здоровому мешку - чёрная какая-то ткань, не помню уже, - и километров за восемь, видимо, какое-то село было (в село мы не вошли), а возле села стоял стог соломы. Каждый себе набил в мешок соломы, на плечи, и - пошёл обратно. Мешок соломы - и есть все спальные принадлежности.

- Можно даже сказать, постельные принадлежности.

- Да, постельные принадлежности. Я почему так говорю, что спальные? Потому что постели-то нет, ведь ничего не стелили.

- Вот тебе и простыня, и одеяло, и матрац, и подушка – всё в одном лице, четыре в одном!

- Ну, вместо подушки вещевой мешок, в котором, в общем-то, ничего нет. Вещи все отобрали, находятся в каптёрке у старшины. Когда я пошел в армию, у меня было добротное такое, модное полупальто–полупиджак: тут - карманы, воротник цигейковый; у меня были сапоги, брюки суконные. Всё это, конечно, с меня сняли - в мешок, в каптёрку. Дали ботинки. Я написал там в книге («Солдат XX века»): кто-то, мой предшественник, дрова рубил и отрубил кусочек этого ботинка, наверное, с пальцем своим. И вот, сколько я там был, всё время у меня из этой дырки портянка торчала. Как я её ни наматывал, она всё-таки вылезет – дырка в два пальца и всё время нога мокрая. Уже снег выпал.

- Это был октябрь?

- Да, это был конец октября… И шинель: я говорил, что эта шинель была сшита на гренадёра петровских времён, потому что она была очень широкая, ворот застёгивался где-то на груди, а рукава были коротки. Шинель ведь внизу не подшивается, а когда обтрёпывается, то просто подрезается. Так вот, её подрезали-подрезали - сколько её поколений носило, я не знаю, - но когда на свет эту ткань просматриваешь, то всё видно, то есть всё продувает. Велика и мала.

- Широкая-то осталась, а когда подрезали, она короче становилась, а в ширине одинаковая оставалась.

- Ну и обмотки, конечно. И особенно до сих пор с содроганием вспоминаю: утром поднимают и, хотя спали мы в гимнастёрках и в брюках на этом матрасе, надо снять гимнастёрку и бежать в одной рубашке к пруду. И умываться надо из пруда, умывальников никаких нету! Представляете: пруд, берег, и вот так везде солдаты по берегу… полотенцем вытер… глаза протёр…

- Обозначили, что умываются и - обратно…

- И на зарядку! Построились, какой-то лейтенант проводит зарядку, но тоже совершенно формально. Короче говоря, потрясли руками немножко, помотали головой, потопали ногами и вот - вся зарядка.

- Факт состоялся и хорошо.

- Да, а потом – завтрак: выходишь из землянки, в шинели, одет как следует, на выходе старшина каждому раздаёт пайку хлеба. А хлеба-то давали в этих запасных полках 600 граммов.

- Это на весь день?

- Нет, дают не на весь день. На весь день разве можно дать? Солдат ведь проглотил, а потом что будет делать? Значит, 200 граммов хлеба, но я сомневаюсь, чтоб там было 200, но, может, и было, не буду позорить старшину - хлеб он режет. Этот хлеб в карман и в - столовую, а столовая в такой же землянке, вернее, в землянке кухня: там стоят от походных кухонь большие ёмкости с крышками, варится еда, и окошки «Выдача» на уровне сантиметров шестьдесят, наверное, от земли. Надо подойти к окошку и нагнуться.

- Чтоб они изнутри снизу тебе подали.

- Да, а вместо котелков или мисок… Вот помните, продавалась селёдка в таких банках пятилитровых, железных. Вот такие же железные банки, только из чёрного железа, не из жести, как банки блестящие, а чёрные, из оцинкованного железа. И такая банка, кастрюля - как её назвать, я не знаю, - такая, значит, ёмкость на двоих. И мы уже так - спаренные, как два сапога, мы и идём рядом, и получаем. А вместо столов - закопанные в землю брёвна.

- Грубо говоря, пеньки.

- Ну да, под рост, и мы вдвоём стоим…

- А вот интересно: откуда это пошло, почему такой котелок, хотя котелком это не назовёшь, почему обязательно на двоих, почему не индивидуально?

- А я тоже не понимаю - почему. Ведь можно было сделать, ведь заказывали, кто-то делал эту чертовню, можно было сделать её поменьше и на одного.

- И с точки зрения гигиены…

- Господи, ладно, какая гигиена!

- В тех условиях - да, но когда люди разрабатывают это дело, они же всё-таки должны думать…

- Я сомневаюсь, чтобы это очень хорошо кто-то обдумывал, потому что эта посудина хранилась у каждой пары в головах на нарах, она не хранилась в этой столовой, то есть на кухне.

- Но с собой её тоже не таскали в течение дня?

- Нет, мы, когда выходили, в землянке клали её на своё место. Там ведь потоками: одно подразделение накормят, второе, потом третье. Даже когда еще морозов сильных не было, оттепель, хотя снег там выпадал, на земле всё размешивалась: грязь месилась и, наконец, это стало просто месивом, жидкой такая грязью. А на завтрак - каша, всегда была каша, и, чаще всего, каша была пшённая. Три ложки столовых на брата! Их там было шесть ложек, ну, пусть даже десять ложек на двоих. То есть, этот хлеб – блюм, кашку – блюм и - всё, а желудок пустой.

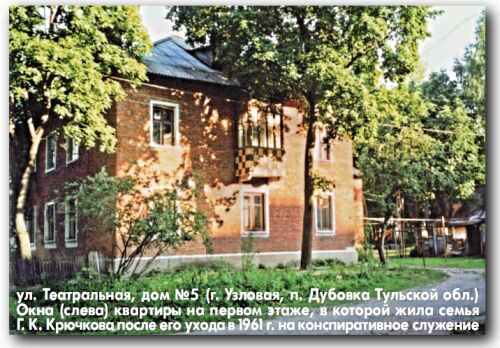

Памятник в Марийских лесах солдатам запасных стрелковых дивизий, погибшиv от голода, холода и болезней.

По данным ЦАМО РФ в районе ст.Сурок и ст.Суслонгер дислоцировались в годы войны 31-я и 46-я запасные и 47-я учебная стрелковые дивизии и формировались 102 и 105 гаубично-артиллерийские бригады

- Я понимаю, молодые организмы, но, тем не менее, при обучении, такой обстановке… ну как пушку таскать? как бегать?

- Но вы понимаете, там и обучение-то было формальным.

- Вообще, никакое оно было, судя по тому, что написано у Астафьева, чистая формальность, действительно.

- Ни к чему не готовили…

- Просто тупая муштра получается.

- Да даже и муштры-то нет, подготовки настоящей не было, просто держали людей, пытались что-то сделать. У нас был командир взвода, лейтенант, он хороший, видимо, мужик был… Вот - пушка, она 560 кг весит, её надо тащить. Её тащит расчёт артиллерийский, пять человек. Вот вытаскиваем её куда-то там в лес, на мелколесье, а полк находился в строевом лесу, сухом сосновом лесу. И туда-то выезжали лишь для того, чтобы с глаз начальства…

- Вроде занятия идут.

- Ну да, лейтенант кричит: «Расчёт, к орудию! Танки справа, танки слева! Беглый огонь!» Какой огонь?! Мы снаряды даже не видели! Хотя бы болванку, макет, чтоб засунуть, вытащить…

- Хоть пустую гильзу.

- Даже материальную часть пушки как следует не учили!

- Ну как можно научить лётчика летать, если его не сажать в самолёт, а сажать только в деревянный макет?

- Ну, вот так и было…

- Поэтому и были такие потери… страшные.

- Вот немножко он покомандует, потом садится на пенёчек, а мы все разбредаемся по кустам - там очень много росло толокнянки. Вы ягоду такую если когда-нибудь?

- Нет, даже не видел.

- Сладкая такая ягода, размером с клюкву и крахмалистая внутри. Вот горсть её наберёшь, и она не то, что вот сок течёт… И мы обязательно набирали какое-то количество ягод командиру взвода, кормили его. А он нам это запросто разрешал, то есть не запрещал.

- Просто понимал.

- Да, наверное. Если видел, что идут проверяющие, идёт командир батареи, кричит: «Расчёт, к орудию! Кавалерия слева! Шрапнель!»

- А вы, молодые солдаты, что по этому поводу думали, что говорили, как относились, наверняка, обсуждали?

- Не то, чтобы обсуждали, - просто возмущались, и всё время все говорили: «Как же так? Как же мы на фронт-то попадём? Что мы будем там делать?» И вот, ещё. Физзарядку заменили штурмовым городком, это значит: натянули колючую проволоку; надо ползти определённое количество по земле под колючей проволокой, потом нужно перепрыгнуть через траншеи, через ямы, потом бревно, на котором набиты ступеньки деревянные, и забираешься на вышку. Эта вышка ни много, ни мало - четыре метра и бревно: сначала рядом два бревна, по которым ты бежишь на высоте четырёх метров, а потом одно. И когда ты добежишь до этого одного бревна, должен ухитриться вот так спуститься: рукой обнять это бревно - в другой руке у тебя макет винтовки - и прыгнуть вниз. Получается, что если в тебе метр с лишним, то три метра надо лететь, но там настелены хвойные ветки - лапы, так что мягко прыгать. Но подвёртывается иногда винтовка деревянная, и тогда ушибается и бок, и всё.

- Можно по челюсти собственной винтовкой заработать.

- Можно и ногу сломать, и всё, что угодно, но совершенно никакого, даже элементарного, не было понятия о технике безопасности, как теперь говорят. Ну, а потом мы стали просто мимо пробегать, мимо этой вышки. И все видели, что мы бежим мимо.

- А вот более серьёзным, настоящим вещам – топографии, изучению оружия своего противника и так далее – учили, это было?

- Не было! Мы пушку, её материальную часть пушки, драили. Мы её ласкали, мы её чистили, но материальную часть не знали: как называется, и что, и чего. Правда, затвор открывать научились, захлопывать тоже научились, наводить - научились, но только прямой наводкой, а с закрытых позиций нас не учили стрелять, поэтому все очень быстро поняли, что там мы просто проводим без толку время. Но нас там держали - двадцать четвёрный год (рождения) и двадцать третий, - очень долго, до самой, почти что, Курской битвы.

- Это до июля 43-го года? Ведь пятого июля началась Курская битва.

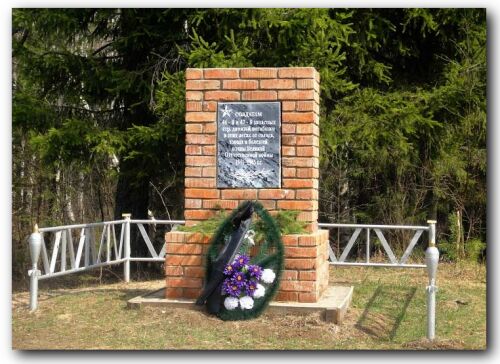

Август 1943 г.

- Да. Будем считать, до мая 43-го года держали, пока сформировали маршевые роты, пока сформировали всё. Он-то (Виктор Астафьев) попал как раз на Курскую дугу, а меня направили в штрафную роту.

- Даже так?

- Я тут не помню, я писал про это, или не писал…

- В книге про штрафную роту Вы ничего не упоминаете. Про штрафную роту – это принципиально важно.

- Дело в том, что меня, поскольку я учился в 10-ом классе, у меня было самое высокое образование, чуть ли не доктор наук, избрали комсоргом батареи. И когда эта вся свистоплясочка, всё это пустое обучение, когда уже дошло до самой души, - а это достаточно быстро наступило, достаточно 20-30 дней, даже месяца не было…

- Тем более в таких условиях.

- … собрал комсомольское собрание: избрали председателя собрания, и обсудили вопрос. Там выступали: «Мы голодные, мы холодные, мы грязные, мы такие-сякие». Но Бог миловал: никто не простужался и никто воспалением лёгких не болел, я не знаю, почему никто не болел.

- Это феномен такой: в армии, на войне люди не болеют, нет ни простуды, ничего, а на гражданке – пожалуйста.

- А тут, хоть мы только еще из дома, однако, быстро акклиматизировались… И написали требование к командованию – нам о субординации, о наших правах никто ничего не говорил: что мы имеем право, что не имеем. А мы еще, как гражданские люди…

Комсомольское собрание решило, мол, будьте любезны. Подписался секретарь собрания и секретарь комсомольской организации. А на землянке политотдела висел ящик, там было написано «Для вопросов и ответов», и мы в этот ящик это письмо, эту бумагу, сунули. А на другой день разразилась гроза: меня вызывает майор! Бежит старшина: «Тебя вызывают!». Бегом бегу, докладываю: «Товарищ майор, по Вашему приказанию прибыл!». Он, ничего не говоря, матом на меня: «Ты, такой-сякой! Ты что!…» А я тоже ещё дурак был, говорю: «Товарищ майор, зачем Вы меня ругаете?» - «Молчать!» - Ну, наконец, он начал спрашивать. Я только рот открою. – «Молчать!» - Я замолчал. - «Всё, ты представляешь, что вы наделали?!» - Это он так же вызывал секретаря собрания, тоже так же разговаривал.

- Вас по одному вызывали?

- Да, по одному, конечно. «Всё, достукались, ребятки, пойдёте в штрафную роту. Это скажите спасибо, что мы вас не отдаём под трибунал».

- Позаботились.

- И приказ: на занятия не ходить, нас никуда не брать. Мы лежим, день лежим на нарах. А писарь свой малый-то был: «Ребят, плохо дело, на вас документы в штрафную роту оформляют». А нам, вроде, и всё равно: на фронт в штрафную, не в штрафную - мы тогда тоже не понимали, что это такое и зачем. И вот два дня мы ничего не делаем, на занятия не ходили, нам очень это понравилось. Все на улице мокнут, мёрзнут, а мы в землянке лежим. Потом поздно вечером подняли по тревоге, с вещами, отдали мой мешок с моим гражданским барахлом. Стоят вагоны на железной дороге - там подъезной путь был к этому полку, - и их грузят: один вагон солдатами, нашим братом, другой вагон, третий, какие-то мешки, продукты в продуктовый вагон. Этот мой секретарь собрания какие-то буханки хлеба перетаскивал и одну буханку затырил, передал мне, чтобы я её спрятал. И ночью мы куда-то поехали. Я сразу понял, что нас только пугали штрафной ротой, просто куда-то надо было перекинуть какое-то количество молодых солдат. Однако, мы ехали, по-моему, двенадцать дней. Ой, как мы ехали! Нам на день выдавали на двоих селёдку и на четверых буханку хлеба - больше ничего. А в теплушке была печка, её топили. Выскакивали ребята на остановках, например, в Чебоксарах - через Чебоксары ехали. Выскакивает эта голодная, грязная, оборванная братва, а там – базарчик, торгуют какими-то картофельными лепёшками, всякой снедью, ещё чем-то. Налетают, всё забирают, крик, визг, хоп - все по вагонам. Потом нас не стали останавливать.

- Получается, грабили?

- Грабили.

- Понятно. Но откуда у вас были деньги? А потом между населёнными пунктами, наверное, останавливали, где-нибудь в поле?

- Стали останавливать в поле, надо же в туалет сходить… И когда рано утром выгрузились, смотрю, написано «Станция Владимир». Значит, нас привезли во Владимир. И вот нас построили. Я во второй шеренге шёл. Рано-рано утром, только-только рассветало. Какая-то бабка остановилась: «Деточки, это откуда ж вас гонят, из заключения что ли?». Мы шли все молча. Я услышал и как глянул…

- На кого же мы похожи?!

- Вы знаете, прибыли мы в казармы, во Владимире их называли тогда «стрелецкие казармы» - это большой городок такой военный, специальный, видимо, в нём воинские части располагались в мирное время. Ну и во время войны, разумеется, там тоже запасной полк был. Я не помню номер полка в Сурке, никто нам тогда номер полка и не сказал. А тут нам сразу сказали: «Вы прибыли в 350-ый запасной стрелковый полк». Я это помню до сих пор. Нас прямиком - в карантин, всё обмундирование сменили…

- И вам дали новое…

- Не новое, б/у, конечно, но приличнее. И ботинки приличные мне попались, и всё. А своё имущество, которое у меня было, ещё гражданское, я в дороге загнал, пока мы ехали: пиджак на хлеб сменял, сапоги на хлеб сменял… Так что, приехав сюда, у меня ничего не было - настоящий солдат. И вот, Вы представляете, - большая комната, трёхэтажные нары, тюфяк, простынь и одеяло. Я на третьем этаже. Электрический свет. Комната настоящая, большая. Попал я тоже в батарею. И там совершенно другое, совершенно другое было, там начали нас учить: мы сидели, нам показывали, мы трогали, делали…

- Были настоящие занятия.

На боевых стрельбах. Володя Женко готовит даннае для пушки

- Настоящие занятия, причём, очень строгие. Изучали мы пушку. И экзамены должны были быть. Так вот, я напросился сдать экзамены пораньше. Я уже всё это дело изучил у них, эту пушку, и тогда мне присвоили звание младшего сержанта и собирались оставить в штате этого полка, для того чтобы я обучал следующий призыв. А всех отправляли, маршевые роты отправляли на фронт, ночью, и я просился на фронт. Просился, просился и капитан, командир батареи, говорит: «Ну и - дурак!». И я выгадал, что раньше всех своих сверстников из этой компании, что у нас сложилась, попал на Ленинградский фронт, куда мы прибыли в конце декабря 42-го года, а их держали еще до мая и на Курскую дугу сразу…

- Получается, еще полгода они там сидели.

- Да, а мы уже на фронте. И, конечно, в обороне не такие потери, как в наступлении или когда оборона активная, то есть сдерживает наступающего противника, - там лупят по-чёрному, как говорится. А потом, уже будучи в роте автоматчиков, я получил письмо – в запасном полку этом, в Сурке, остался хороший товарищ, там познакомились, хороший парень – Серёгин, мы с ним переписывались. И вот этот Серёгин написал, что «у нас изменилось всё в лучшую сторону, у нас новый командир полка». Я так понял, что, наверное, была какая-нибудь очень строгая комиссия, всё начальство, которое там засиделось, разогнали. То есть просто недобросовестные люди там были, потому что вот – контраст.

- Этого запасного полка, и того запасного полка.

- Запасной полк живёт по законам запасного полка. Почему-то в одном совершенный бардак, а в другом – настоящий порядок.

- Лишняя иллюстрация тому, что всё зависит от людей.

- Конечно, всё так.

- Контраст был очень сильный

- Многие из нас думали (во всяком случае, тогда, когда мы ещё не попали на фронт, а только ехали туда), что прям сразу, прям раз и мы - на фронт! Сразу бои, сразу «бах», «ура!», «вперёд!», «назад!» и так далее. Всё это, конечно, было далеко не так. Фронт стабилизировался, стоял в обороне: и немцы в обороне, и наши в обороне…

- При этом Московское наступление уже закончилось.

- Ну, да. Конец 42-го года, Сталинград…

- И теперь все основные события были в Сталинграде: ноябрь 42-го года, наши начали наступать, 19 ноября, всё внимание туда…

- А все остальные фронты должны были удерживать перед собой противника, чтобы его не перебрасывали на другие участки.

- И для этого должны были быть какие-то отвлекающие наступательные операции.

- Да, отвлекающие, в частности, на ленинградском направлении – прорыв блокады, бои. А вообще, оборона – это: передняя траншея, ходы сообщений, вторая траншея, землянки, всякие укрытия, пулемётные точки, наблюдательные пункты, артиллерийские позиции… 45-миллиметровая пушка на переднем крае стоит, другие пушки, в частности, 76-миллиметровые полковые, - дальше. Артиллерия, миномёты - всё это, конечно, в земле. Далее - нейтральная зона… У немцев такая же картина была.

- А вот нейтральная зона какой приблизительно протяжённости была?

- Это по-разному, в зависимости от рельефа местности и от последнего боя. Вот как остановились, как случилось, так это всё и удерживалось. Было такое, что больше километра, а где-то и 500 метров, а где-то даже и 150 метров.

- Что даже слышно, как разговаривают.

- Вот так и слышно. И, в общем-то, никому неохота проявлять активных действий, как я теперь всё это оцениваю. И если никто никого не провоцирует, то это выглядит так: может быть, стреляют днём снайперы, пытаются кого-то убить и убивают (и наши, и их); где-то вдруг определили какое-то движение группы – пулемётная очередь; ночью - дозоры, а у немцев всё время одна за одной ракеты. У нас этого не было, мы не освещали передний край ракетами.

- Из-за бедности, или – почему?

- Наверное, а у них это бесконечно - ракеты.

- Насколько читаешь воспоминания, они просто не гасли: одна не успела потухнуть, а вторая уже взлетела.

- Да, и поэтому очень хорошо обозначался этот передний край. Единственно, переставали ракеты лететь, когда появлялся «кукурузник» наш, ночной бомбардировщик, он очень точно бомбил. Ну, там бомбили-то как!..

- Бомбы, практически, руками бросали. Бреющий полёт. Над землёй он летел сколько? Несколько десятков метров?

- Ну, пятьдесят, ну сто… Так, если вдруг разведка чья-то обнаружит что-то, кто-то кого-то спровоцирует, то поднимается стрельба, перестрелка, начинается артиллерийская дуэль, миномётная: постреляют, постреляют, постреляют, - и опять всё затихает, успокаивается. Поэтому всё время наше командование требовало, чтобы оборона была активной, чтобы всё время мы немца беспокоили, чтоб всё время его тревожили. Не всегда, конечно, это делалось, далеко не всегда. Но, разведка боем - без артподготовки бросается группа на передний край немцев, заранее снимаются минные поля, проволочные заграждения обрываются. Ну, и надо чего-нибудь: схватить «языка», документы какие-нибудь, какой-нибудь штаб разгромить…

- Пошуметь, нашухарить, побольше шуму наделать и смыться оттуда!

Счетверённый крупнокалиберный пулемёт СУ-М-17. 1945 г.

- Да, и так могло продолжаться неделями. Но мне очень мало пришлось быть в такой обороне, только с самого начала, когда мы только прибыли на Карельский перешеек. А там вообще была тишина, там даже друг в друга никто и не стрелял. Я рассказывал, что тогда так говорили: «Не воюют три армии в мире: шведская, турецкая и 23-я советская»… И началось снайперское движение, когда пришли девчонки-снайперы на наш участок фронта. Ну что солдат или сержант может видеть? Война перед ним – вот: от сих до сих, сколько глаза обозреют. Это твоё, это твоя война - то, что перед тобой. Мы же не стратеги какие-то были, ничего не разрабатывали. Это уж потом, в сапёрном батальоне я стал ориентироваться, потому что у нас движение по фронту было: то в одном полку, то в другом, то в третьем. А тут… Там ведь как было: большая нейтральная зона; финны находились в такой низинке, пониже, чем наши; мы на таком обрыве стояли; внизу озеро, залив, лунка… Рано утром наши повара идут туда за водой, немного погодя - финны идут за водой.

- Все друг друга видят.

- Не стреляют. А пришли девчонки-снайперы, как увидели, что финны ходят за водой, взяли и всех положили. Умели стрелять. Ну, и тут началось! Финны начали, как дали - и пушка моя разлетелась…

- В книжке Вы описываете, замок заклинил…

- Вообще, всё разлетелось, колёса разлетелись!

- Это такое прямое попадание миной получилось?

- Тяжёлой миной… Как я успел тогда: «Расчёт, в укрытие!» Схватились все – в землянку! Выскочили, когда уж пушку-то… Жалко было, конечно, пушку… И, быть может, гражданские люди или просто несведующие думают, что наступление - это «ура!», «вперёд!», и бегут все, и стреляют, и в них стреляют. Это тоже не совсем так. Конечно, это очень неприятная вещь – кричать «ура» и бежать на позиции, пусть после артподготовки. Ведь сначала – артподготовка. Вроде, теоретически, немецкая оборона подавлена, пехота уже закрепляет.

- Вот прозвучала команда «Вперёд!» Что Вы чувствовали, что вообще человек чувствует в этот момент? Нервы-то на пределе! Вот она – атака! Люди ждут, и вот, наконец, -прозвучало! Или там всё притуплено уже до невозможности?

- Вы знаете, каких-то особых чувств у меня не возникло… Только мне очень было удивительно, что где-то метрах в двадцати впереди - один - тут бежит, другой - тут, третий – там, впереди - старший сержант - пенёк, он за этот пенёк присел, бьёт из автомата и тут ему пуля в лоб. Он - р-раз… каска слетела, и он так и остался на пеньке. Это вот первого убитого я увидал в этом бою. Мне как-то неловко стало: не то, что страшно, просто… А потом уже даже и не знаю, кого там где-то убили или ранили, потому что «Вперёд!», значит, надо бежать вперёд, надо стрелять.

- А видно было в кого надо стрелять?

- Да и не совсем видно. Не то, что, знаете, в открытом поле. Первых немцев я увидел так. Лес такой, значит… сваленные деревья, снарядом сбитые… Два пенька: один пенёк выше моего роста, а второй – рядом, покороче. Я из-за этого пенька-то выглянул, смотрю – три немца, прям вот они, метрах в двадцати.

- Но это уже не в наступлении, не в атаке?

- Это в атаке! Но это мгновение какое-то: я добежал до этих пеньков - надо оглядеться - и увидел. Я не стал в них стрелять, не знаю почему.

- А что они делали, убегали?

- Встречали нас, защищались. Они лицом ко мне были.

- Но Вас не увидели.

- Ну да, скорей всего нет. Они не успели меня увидеть. Я гранату швырнул туда, она взорвалась. А это граната «Ф-1». Она считается оборонительной гранатой, в наступлении её нельзя кидать, на 200 метров осколки разлетаются, - могут тебя же и поразить. Ну, короче говоря, когда выглянул, смотрю - немцев-то этих нет: толи они валяются убитые, толи они успели куда-то шмыгнуть…

- Может, кто ранен, но куда там – смотреть!

- Мне разглядывать, конечно, некогда было, да и не нужно! Это были первые немцы, которых я увидел перед собой.

- И не только увидел, а ещё что-то всё-таки сделал.

- Да, что-то предпринял. А потом сплошной миномётный огонь нас встретил, вот сплошной, некуда деться, и все залегли. Причём, залегли на открытом таком пространстве. Скорее всего, это какая-то лощинка была, потому что сзади небольшой лес, а впереди - густой лес и из этого густого леса нас и лупят. А ведь лежим: один - тут, другой - метров через пять, десять… Кто где упал. А одному лежать так не охота, обязательно хочется к кому-нибудь поближе. Но командир роты был очень хороший, он учил нас тактике автоматчиков: никакой кучи никогда не допускать; ты один хозяин в бою и думай, что тебе делать. Лежим. И вот - огонь, мины рвутся, налетели самолёты «Мессершмитты», на бреющем полёте давай бомбить.

- Не «Юнкерсы», не штурмовики?

- Нет, просто «Мессершмитты». Они у них и как истребители, и как штурмовики были.

Сбитый «Focke-Wulf Fw 190» (Сорокопут)

А там сзади и посёлок Красный Бор бомбят, всё горит - мы же отогнали немцев от Красного Бора, - куда деваться? Я не знаю, что делать… ну что делать?.. тут у меня…

- Сердечко ёкнуло, да?

- Ну, не то, что… Рвётся всё - бомбы, снаряды - и ничем не закроешься, нечем закрываться-то! Куда бежать? Спереди - немцы, назад бежать – там ещё хуже бомбят, чем тут. И вот тогда единственное правильное решение, наверное, пришло: достал из кармана кусок хлеба, лёг на спину, и стал хлеб жевать.

- Видите, какое решение пришло! Оно абсолютно, вроде бы, нелогичное: какая тут еда в такой момент?

- До сих пор помню очень хорошо, что в таких исключительных случаях я всё время, всегда носил кусок хлеба или сухарь. Для того, чтобы успокоиться, надо что-то пожевать. Не из-за того, что есть хочется, а просто отвлекает… Вот сегодня утром я встретил сына моего соседа, тоже участника войны, к сожалению, умершего в прошлом году. И зашёл разговор. Он о своём отце что-то начал говорить и у меня спрашивает: «Владимир Митрофанович, вот когда Вы первого немца убили, что чувствовали: там угрызения совести или ещё что-то?» Я ему сказал, что ничего не чувствовал. И почему-то до меня это даже не доходило. В сапёрном батальоне тех трёх немцев толи я убил, толи не убил - это еще неизвестно. Потом немцы контратаковали нас в пять атак. Мы отбивались, били из автоматов все, нас двадцать человек было, и все били, стреляли. Немцев наложили много. Я вот больше никогда не видел, чтоб на таком маленьком участке было столько убитых.

- Немцев именно?

- Да, именно немцев.

- В Вашей книжке написано, что за несколько часов вы шесть атак, по-моему, отбили.

- Да. И вот я никогда больше такого не видел. Как, почему они лезли, кто их заставлял так? Они ведь вообще так никогда не действовали, они действовали аккуратно, умело.

- Солдат они умели беречь…

- Да, умели беречь, и солдаты умели воевать. Что Вы?! А тут, представляете, - с засученными рукавами… Март месяц, а что у них - френчики-то суконные, ведь холодно, все-таки март месяц! И вот лезут и лезут, лезут и лезут. Только атака кончится - всё, отбили, тишина, остальные убежали, - проходит немножко времени – опять лезут, проходит немножко времени – опять лезут! Было такое напряжение – вообще! Не передать! Вот она - смерть к тебе идёт.

- До рукопашной не доходило?

- Нет. Дело в том, что мы с автоматами, и они автоматчики. Чаще всего с винтовками в рукопашную-то идут, а автоматы – это оружие ближнего боя, не успевают противники друг к другу вплотную подойти.

- А в дальнейшем?

- Ни разу, нет, ни разу.

- Ну, и слава Богу!

- Может быть. Однажды, уже в сапёрном батальоне, мы пришли минировать в одну из ночей, вернее, вечером пришли. А что там «белые» ночи - всё видно! Наблюдатель наш - со стереотрубой, а я ещё стереотрубы не видел ни разу и говорю: «Дай посмотреть». - «Ну, посмотри. Вон немец сидит под кустом». Немец - вот он, прям рядом.

- И что он там делал?

- А он сидел и курил: прислонился, там куст такой был, толстый ствол у куста, ещё там ствол. Он прислонился к кусту и сидит, курит.

- Он не в охранении был, просто так, у себя на позиции?

- В каске, вылез из траншеи и просто на солнышке на закате греется.

- И не боится ведь!

- А вылезали ведь и наши. Наблюдатель и говорит: «Ты его шпокни!» Вот он мне нужен!

- Ага, попробуй! Тогда такое в ответ начнётся!..

- Не буду хвалиться, но я умел стрелять, стрелял хорошо, даже очень хорошо стрелял из карабина. А у меня карабин за плечами. Я через стереотрубу взял ориентир - вот эту ветку толстую. А невооружённым глазом он там сливается, не видно. Еще раз посмотрел, еще раз посмотрел, прикинул куда надо целиться и под эту ветку, значит, и выстрелил. И тут же - в стереотрубу! Каска у него покосилась и он так это откинулся. Ой, у меня такая радость – попал!

- Всё-таки Вы его грохнули.

- Да, и причём, радость! Попал!

- Не в том, что человека убил, а попал! Как будто в тире.

- Да, попал, в цель попал как будто… И тут они нам да-а-ли! И из миномётов, и бог знает из чего… весь передний край… Они умели мстить.

- Но своих не побило никого?

- Может быть, кого-то там зацепило… Но спрятались люди… А потом - я об этом писал - в госпитале встретился со связистом (мы в одной палатке лежали). Он тогда вышел из своей землянки- солнышко светит - и лежал не в траншее, а наверху. И тут началась эта свистоплясочка,! Он не успел нырнуть в свою землянку, в укрытие, и ему в пятку - осколком. Когда встречаются в госпитале, то обычно друг друга спрашивают: «Как тебя ранило? А как тебя?» Вот и я говорю: «Как тебя?»

- Да, - говорит, - какой-то идиот…

- Взял - и немца застрелил!

- Я говорю: «Это я»…

- И что он на это сказал?

- Ничего… А я вам скажу про ранение: убьют – это плохо, тяжёлое ранение – это тоже плохо, а когда ранение так, более-менее, то это отдых.

- Отдых, да, но речь идёт о том, лишь бы не покалечило, чтоб ногу не потерять, руку не потерять, дальше жить-то как?

У братской могилы на пл.Победы в г.Узловая 1995 г.

- Да, конечно… И сегодня, когда спрашивают, как я чувствую, - никак я не чувствую. А вот, мол, отец мне рассказывал, что он переживал очень, когда первого немца убил… Я не видел, что кто-то там, как говорят, мол, переживает, его рвёт, или он места себе не находит - ни разу не видел такого слабонервного солдата. И знаете, что еще интересно: далёкое часто кажется лучше, чем оно было на самом деле. И даже какая-то ностальгия по тем временам. Теперь я думаю, что, если бы не попал на фронт, то прожил бы неполную что ли жизнь; это необходимое какое-то добавление ко всей моей жизни.

- Получается, что человек живёт впечатлениями, качество его жизни определяется полученными впечатлениями и эмоциями, тем, что он пережил, а война-то даёт будь здоров сколько переживаний! Вот именно поэтому и кажется так.

Беседы с В.М. Женко

Часть первая

Часть вторая

Часть третья

Часть четвёртая

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Беседы с В.М. Женко. Часть 4 |

- Относительно учителей и относительно Керна. Ну, Керна Вы не знаете, это не мудрено, потому что много людей прошло через Вашу память, и, собственно говоря, вообще через все события. Много было учителей из немцев, да?

- Ну, конечно. И много было учителей из бывших пленных, наших пленных. У меня, например, был приятель - Собченко Иван Семёнович. Он был вывезен в Германию из Донбасса. Потом, когда его освободили, вернулся сюда. Сам он с 23-го года, и, когда его освободили, - призвали в армию, где он год отслужил после войны. Там он овладел разговорным немецким языком.

- Ну, понятно, это послужило базой для того, чтобы усовершенствоваться и преподавать.

- Он женился на учительнице, поскольку тут было педагогическое окружение , и поступил заочно в институт, который закончил, и работал учителем до самого конца. Сейчас работает комендантом в ЖКО. А потом, такие фамилии – Андерман… Это всё немцы, и все они - немцы Поволжья. И много было других. Как-то больше я знал, во-первых, биологов, безусловно. Дело в том, что у нас были совместные заседания так называемых секций. Директоров знал, завучей - школ-то было много. И тогда ведь школы были не то, что теперь: по тысяче, по полторы тысячи человек…

- Поэтому учились сменами: и «а» классы были, и «б», и «в». Сейчас, если об этом рассказываешь детям, то смотрят и удивляются.

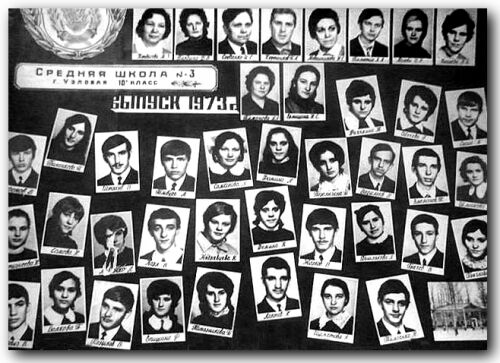

Выпуск школы №3 1973 г. Среди учителей И.С.Собченко

- У нас в первый год, когда нашу школу объединили с 13-ой, был 8 «д» класс: «а», «б», «в», «г», «д» - пять восьмых классов. И, притом, наполняемость классов была иной: сейчас 25 человек норма, а тогда было 40. А в журнале, где должен быть список детей, даже 42-ая строчка была. Конечно, и учителей масса была. Я вот сегодня вспомнил одного учителя, с которым работал…

Так вот, я отвлекусь от этой темы, о учителе. Я письмо-то послал (в передачу «Открытая студия» на 5 канале)…

- Так, интересно…

- А в программе передач «Открытой студии» не стало,

- Да Вы что? Опоздали?

- Я не знаю причины, почему вдруг «Открытой студии» не стало... Вот опять пришла программа на будущую неделю и ни одной «Открытой студии» нет. Может их прихлопнули?

- Это можно проверить. Собственно говоря, может пришло время умереть этой передаче.

- Дело в том, что сейчас ужесточили эти всякие высказывания «против».

- Я понимаю, о чём Вы говорите.

- А у них это звучало иногда.

- Мнения звучали, конечно, острые. И гостей разных приглашали, для того чтобы была дискуссия, тема для разговора. Если это так, то будем считать, что им не повезло.

- Ну, бог его знает, может временно.

- Может быть и так.

- Так вот, я опять сегодня встретился с таким фактом: звонит мне один знакомый, не очень близкий, говорить не умеет, и что-то хотел мне сказать, но как-то так и не получилось. Я вспомнил, у нас в 3-ей школе работал учитель Михаил Леонтьевич, такой пожилой, его почему-то… и не почему-то, а по его поведению учителя между собой прозвали Лис, потому что он весь такой был…

- Как лиса.

- Да, в мультфильмах. Но он был очень знающим литератором и очень умным человеком. Ему, конечно, надо было бы больше работать в старших классах, а директор Сальников был не очень сильным педагогом, и поэтому распределял направление школьной деятельности частенько не совсем правильно. Ему бы надо было направить Михаила Леонтьевича в старшие классы, а он отправил его в пятые, шестые. А тот очень вежливый и очень интеллигентный человек, а пятиклассники - это орава…

- Они таких подходов еще не понимают.

- Ну да, конечно. А потом ведь - сорок, мельтешит в глазах, ребячьи рожицы… Так он, хотя этого по программе не было положено, заставлял ребят писать рассказы.

- Не сочинения, а именно рассказы?

- Не сочинения, рассказы, давал две-три темы – «Осень в деревне» или, допустим, «Новый год в городе», - темы самые разнообразные и заставлял ребят писать. Во-первых, это - творческая работа, во-вторых, это – владение языком, речью, воображением. И, таким образом, он выявлял талантливых ребятишек.

- Кто мог сформулировать мысли и воспоминания свои, воплотить в рассказ.

- Помню, началась эта перестройка (в образовании)… Черненко… помните?

Перестройка эта была такая: решали одиннадцатилетнюю школу ввести. Много было дискуссий, и мне, в частности, пришлось участвовать в дискуссии литераторов в области, нас, директоров школ, вызвали на совещание совершенно случайно. Совещание наше кончилось, но там еще работала секция литераторов, и они обсуждали какие-то свои вопросы. А ведь как было сделано: предложения на местах записываются и посылаются выше. И вот я убеждал литераторов, что надо не критические сочинения по литературе писать, не исследования «Евгения Онегина» Пушкина или «Что делать?» Чернышевского - это дело специфического работника, литературного критика.

Директор школы №3 А.А.Сальников в президиуме школьного собрания (фото Н.Ратахина)

- Состоявшегося человека, взрослого…

- Это ведь проблема литературного критика – анализировать произведение, анализировать творчество писателя.

- Но не детей…

- Но не детей, и не юношей, и не девушек. А если проявлять творчество, то надо как раз требовать какой-нибудь рассказ, что-то такое своё, совершенно своё.

- Чтоб человек сам вспомнил, сам сформулировал, сам написал.

- И выдумал, в конечном счёте.

- Пусть даже так.

- Мы же много видим выдуманных книг: они написаны, их выдумали, героев выдумали и Евгений Онегин - выдуманный герой. Так вот, на меня как напустились литераторы: «Да вы что говорите?! А зачем тогда литературу изучать!» Я говорю: «Ну не хотите - как хотите», - и в предложение не написали.

- Разумеется, «Евгений Онегин», «Война и мир» - это же было написано для взрослых людей, и суметь осмыслить все чувства, которые вложены в диалоги героев, в их размышления, может только состоявшийся, взрослый человек, а не ребёнок. И требовать от него какого-то анализа – это смешно, вообще-то говоря.

- Да, литературу надо изучать не для того, чтобы анализировать: как там написано, что там за герои, а надо анализировать сам язык, метод изложения, положительных и отрицательных героев, как они выглядят… Ведь у нас, например, если в фильме, то отрицательный герой – харя, а положительный – это красавец.

- В таком цифровом виде «или-или», полутонов нет…

- Почему-то изучают деятельность хотя бы Безухова и почему-то не говорят об описаниях природы в «Войне и мире»…

- Описания природы скучны для них; недаром ведь сейчас дети воспитаны на «экшене»: действие, действие и еще раз действие, а описывать как там дуб качался, как он выглядел, с чем ассоциируется, на какие мысли наводит человека - это скучно.

- Но это как раз и воспитывает внутренний мир человека, потому что если мы будем воспитывать только на конкретных вещах – эта вещь, эта вещь, эта вещь, - красоты не увидим. Вот очки - они так и есть очки, но ведь можно их делать красивыми. А потом - это дело вкуса.

- Я вот ещё о чём хочу спросить, разговор опять об учителях: Вы Валерия Осиповича знали, здесь, на Дубовке живёт, он у нас когда-то преподавал рисование?

- Знаю, я его сегодня только вспоминил, - Колдаев.

- Точно, Колдаев. Это было в 70-х годах, давно уже. Ему ещё в качестве дополнительных часов давали физкультуру. У нас в 16-ой школе первые три класса учились в филиале и там было некое подобие спортивного зала, скажем точнее, - спортивная комната. Валерий Осипович проводил там уроки физкультуры, устраивал всякие соревнования. Но, как я помню, основным его предметом было рисование. Кстати говоря, он хорошо знал и дружил с Доценко Николаем Васильевичем. Валерий Осипович относительно недалеко от Вас живёт, да? Тоже в частном секторе?

- Да, он живёт в доме родительском, финском.

- Я так понимаю, что сейчас он уже, наверное, не преподаёт, и давно уже.

- Вы знаете, что, он же из школы ушёл.

- В смысле, вообще из школы?

- Нет, из общеобразовательной. В Узловой организовалась художественная школа, и он там работал. Наша бывшая ученица Замдыханова Роза тоже работала в этой художественной школе, вернее в филиале этой школы, располагавшейся в 18-ой школе. Я её недавно встретил, а спросить про Колдаева и забыл. Я сегодня его вспоминал, только сегодня. Причём, если говорить откровенно, я не очень высоко его ценил как учителя рисования. Это потом он закончил чего-то, какой-то институт трудового обучения и рисования. Он работал в ЖКО в качестве художника, так отвратительно лозунги писал.

- А потом уже в школе?

- Ну да, он работал в 3-ей школе сначала, а потом туда учительницу прислали с образованием из Касимова и его перевели в 16-ую. Он очень тихий, очень спокойный, он на вас кричал?

- Да что-то я не припомню, чтоб он на нас кричал, но и каким-то тихоней тоже не был. Просто в памяти у меня остались о нём впечатления, как об учителе, характеризовать его каким-то образом в то время я не мог, был ещё неспособен.

- Ну да, и потом он вас учил-то, когда возраст у вас был совсем юный.

- Это был третий, четвёртый класс, и потом всё уже закончилось. Ещё пользуюсь моментом и хочу заочно передать привет от Тихоновой (Селиной) Аллы Александровны.

Алла Александровна Тихонова

- Была обаятельная девушка. У нас в школе учился такой Коля Костин, он находился под большим влиянием настоящего педагога Александра Васильевича Варенцова, который его в шахматы учил играть. В общем, мы считали, что он воспитанник Варенцова. Этот Коля женился на Тарасовой и жил у тёщи у вас на пятой шахте. Так он был окончательно и бесповоротно по уши влюблён в эту Селину! Приятная была девица.

Алла Селина в числе первых выпускников школы №16

Беседы с В.М. Женко

Часть первая

Часть вторая

Часть третья

Часть пятая

|

|

Беседы с В.М. Женко. Часть 3 |

- И по поводу баптистских семей и детей.

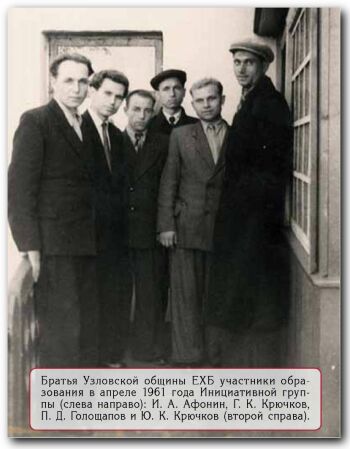

- Я Вам рассказывал про Крючкова?

- Про Крючкова? Что-то не припомню, расскажите.

- Ну что тогда? На дежурство во время их молебнов, собраний посылают представителей, и я сам ходил не один раз.

- Послушать: о чём там говорят?

- Просто поприсутствовать. Мы проследовали одну цель: чтобы они не вовлекали детей. Тогда такой закон был, что во все эти обряды детей привлекать нельзя. Дело вот в чём. Вы знаете прекрасно (я уже говорил об этом), что Дубовка – это сбор Богородицы, то есть это люди отовсюду, местных людей почти нет, все приезжие, причём, попали в Дубовку и как бывшие военнопленные, и как немцы Поволжья, и как татары, и как какие-то высланные. И вот попал сюда по причине «101 км» некий Геннадий Крючков. Был брат у него. Геннадий Крючков имел образование десять классов, т.е. восемь классов, сам - москвич, а его отец в Москве был пресвитером какой-то московской общины. Как специалист, попал работать в ЦЭЭМ в качестве электрика. Специалист был классный, развитый молодой человек, приличный и умел разговаривать. Стал ухаживать за комсоргом 8-ой шахты и женился на ней.

- Это о каких годах идёт речь?

Г.К.Крючков

Часть общины «инициативников», дер.Родкино 1961 г.

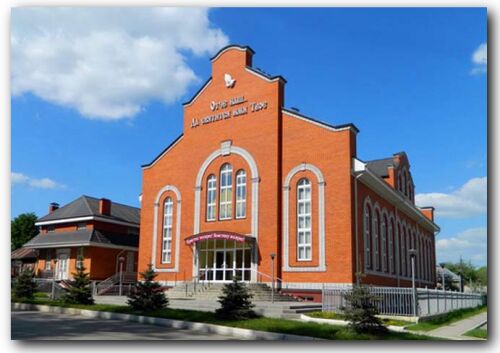

Община «Международного Совета Церквей Евангельских Христиан Баптистов» в Туле

- Община, ведь, зарегистрирована была, им Совет Министров разрешение дал на строительство этого молельного дома…

- Именно конкретного молельного дома?

- В Узловой который.

- То есть, такие вопросы решались в Совете Министров?

- Да, в Совете Министров.

- Я понимаю, если бы это решение распространялось на весь Союз…

- Нет, в каждом конкретном случае.

- То есть, каждый конкретный случай разбирался?

- Во всяком случае, они добились. Они добивались в Узловой, в районе - их отфутболивали, в области – тоже отфутболивали, а Совет Министров разрешил.

- Значительная деталь, я этого не знал.

- Не знали? Этот молельный дом находился на улице братьев Лапшиных в Узловой.

- Он до сих пор, наверное, там есть?

- Ну, а как же, конечно. Это, знаете, где поворот на Новомосковск с квартала 50-летия Октября: с одной стороны - улица идёт, индивидуальные дома, с другой - многоэтажки построены. С левой стороны улица Братьев Лапшиных. Я бывал там и не один раз.

Фильм об истории баптистского движения «инициативников»

- Ну что сказать… Вот семья Буйвол, большая… я уже не помню, сколько их человек у нас училось… трое их. Женька был вообще невозможный. А Вы знаете принцип религиозный: не согрешишь - не раскаешься, не раскаешься – не спасёшься. То есть, если ты согрешил, но раскаялся, то тебе - открытая дорога, а если ты всю жизнь не раскаиваешься, то еще не значит, что обязательно в рай попадешь, тут еще посмотрят. А это же воспитание двуличности самое настоящее: что угодно делай, потом пришёл: «Господи…» и - опять. Это как женщины деревенские, бабки обругают, а потом: «Ой, прости меня, Господи» - и всё, она уже не грешная…

- Получила индульгенцию…

- Да, индульгенцию. Ну вот, а учительница, которая была Женькиным классным руководителем, за всякие его какие-то выходки жаловалась отцу. Отец – изверг был самый настоящий, лупил их, как только вздумается, а мать Ефросинья Дмитриевна – баптистка и держала отца в ежовых рукавицах. Я решил этой семьёй заняться отдельно. Договорился с классным руководителем: «Не жалуйся больше, всё равно это пустое дело, ты выглядишь, как ябедница, его потом колотят, а он на тебя злится.» Я начал к ним ходить домой, завёл дружеские отношения: с мамой сидим, вопросы разбираем… И, как-то, этот Женька приходит ко мне из школы и говорит: «Владимир Митрофанович, мама после уроков очень просила Вас придти к нам домой». - «А что там случилось?» - «Она велела передать и - всё». Прихожу: «Владимир Митрофанович, мы поросёночка зарезали, хотим печёнкой Вас угостить». Сидим за столом втроём: папа, мама и я.

- Как и заведено, по-русски…

- Да, печёночку эту едим, и она что-то стала жаловаться и говорит: «Владимир Митрофанович, а ведь мы всю жизнь сгорбленные ходим…» Ну, дурак я или не дурак, но говорю: «Ефросинья Дмитриевна, ну вы же рабы Божьи, как же вам согнутыми не ходить?» - «Уходите отсюда!» Я говорю: «Что, я что-то не так сказал?» Она, значит: «Уходи!». Всё, ушел и раскаиваюсь, думаю: «Зачем! Эх, язык мой… И печёнку не доел, и дружбу потерял». Прошло какое-то время, и дружба восстановилась, и так до самой её смерти мы были в хороших отношениях. Я уже не работал, и она на пенсии была, болела. А мальчишка такой: напакостит в школе и все: «Ах-ах, кто сделал? Унитаз расколол в туалете кто? Кто видел?» - никто не видел, а потом приходит: «Владимир Митрофанович, это я унитаз расколол». - «Зачем?» - «А я не знаю…» Если бы это, допустим, был Ваш ребёнок, я бы Вас вызвал и сказал: «Твой сынок расколол унитаз – купи новый и поставь, будь любезен». А тут я не могу, его будут драть, как сидорову козу. И Женька этим пользовался. У нас как-то было какое-то совещание в школе и одна учительница оставила свою сумку, там было пять рублей (учителя только зарплату получили). Школа уже не работала, вечер. Он зашел в школу, в учительскую, увидел эту сумку, достал пять рублей, и ушел. Ну, кто? Подумали на одну бабку-уборщицу. Примечали, что иногда она была «подшофе», но не пойман – не вор. Проходит несколько дней, Женька приходит и говорит: «Владимир Митрофанович, это я деньги взял». - «Зачем?» - «Ну, вот взял, понадобились». Я ему: «Отдай!» - «А у меня нет денег». - «Жень, вот тебе пять рублей, завтра отдашь учительнице деньги, заработаешь летом – вернёшь мне эти пять рублей». На другой день отдал учительнице деньги. Пришло лето, работал где-то в колхозе - приносит пять рублей. Вот такой малый был. В походы любил ходить и был там лучший турист! Он всё мог: и костёр разжечь, и похлёбку сварить, и кашу сделать, и макароны … «Женя, Женя, Женя, - классная руководительница его, Александра Андреевна Никифорова, физичка, она с ним в походы ходила, - перестал пакостить!»

- Таким образом, увидел интерес, перерос.

- Да, перерос какую-то дурь…

(Об Орлове Дмитрии Григорьевиче, который ловил рабочих на лесном складе).

… Купцов ругал Орлова за то, что он так… Мало того, что он (Орлов) заставлял отнести ворованное назад, он на наряде этого рабочего всячески «в этом отношении»…

- Знаменитая фраза.

- Нос красный, Вы помните его?

- Очень хорошо помню: нос красный и самый настоящий - орлиный. Он полностью соответствовал своей фамилии. Сапоги и его синий мундир.

На старом Узловском кладбище

- Да, именно так.

- Но больше всего было интересно, когда он у женщин бельё отнял и в нарядную притащил. Вы представляете: простыни, бельё…

- В нарядную на шахту?

- На шахту!

- На пятнадцатую или на одиннадцатую?

- На одинадцатую. За это Купцов ему дал разгон!

(О Наталье Окороковой).

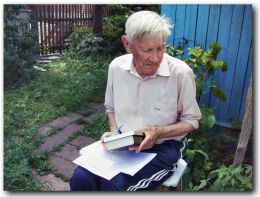

-Накануне 23 февраля, где-то 22-го, звонок в дверь. Выхожу - женщина очень приятная, высокого роста и небольшой парень, у которого какой-то сверток. «Владимир Митрофанович, можно к вам?» - «Пожалуйста, проходите». Я её еще не знал, то есть, знал, что существует Окорокова (она же была директором школы одно время), я о ней слышал, но видеть - ни разу не видел. Приглашаю в комнату, где мы с Вами были. Она: «Да нет, нет, мы тут!» Я говорю: «Ну, как это? Проходите, пожалуйста». Она поздравляет меня с Днём Советской Армии и вручает мне двуспальное одеяло в упаковке. Она мне очень понравилась, но что она Окорокова, я не знал. - «Можно Вас сфотографировать?» - «Ну, сфотографируйте». Она сфотографировала меня, я им предложил чаю. - «Нет, нет, нет, нам некогда, мы поехали». Я звоню в нашу школу директору и говорю: «Лен, вот кто мог прийти ко мне, поздравить с праздником и подарить одеяло, причём, двуспальное?» Она говорит: «Это Наталья Васильевна Окорокова». Потом я её видел раза два, когда нас приглашали в администрацию. А уже на презентации (книги) я сидел с ней рядом.

Н.В.Окорокова и В.М.Женко на презентации книги «Рядовой ХХ века»

|

|

Беседы с В.М. Женко. Часть 2 |

- Продолжение разговора об учителях нашей 16-ой школы. Мы разговаривали про Павленко Владимира Петровича, упомянули Доценко Николая Васильевича, есть еще очень хороший учитель - Мякишева Евгения Александровна, она выучила не одно поколение учеников.

- Женечка…

- Расскажите немножечко о ней, если Вы знаете. Случилась так, что она из нашей школы ушла в 18-ю. Этого Вы не застали, но, тем не менее, это так.

- По-моему, нет, по-моему, в третью она ушла.

- Это не настолько принципиально…

- Она откуда-то из-под Москвы, я точно не помню…

- По моим сведениям, из Нижегородской области.

- В общем, у неё там был один папа, и она всегда к нему ездила на каникулы, тут не проводила время. Между прочим, она всегда дружила с Аллой Дмитриевной.

- Алла Дмитриевна Глазова?

- Глазова, да. Она с ней всё время дружила. Женечка выросла, как учительница, причём, очень хорошая учительница. Начала работать. А условия у них в школе были такие: толи её не поняли, толи она не поняла. То есть, у неё сначала не очень ладилось…

- Это в 16-ой школе?

- В 16-ой школе. Поэтому она, в основном, химию вела.

- Да, учитель химии.

Е.А.Мякишева

- Она жила в общежитии на Дубовке.

- Она комнату потом получила в том же доме, где и Алла Дмитриевна живёт. У нас с ней хорошие взаимоотношения получились в связи с такими явлениями: я, когда ушёл на пенсию, занимался кролиководством, причём, у меня был интерес не только к кроликам, меня интересовала и генетическая часть; я проводил скрещивания для того, чтобы разнообразить шкурку и, наконец, добился того, что у меня появилась очень хорошая разновидность серебристых кроликов. И мне надо было научиться выделывать шкурки. А вот материал для выделывания этих шкурок мне длительное время поставляла она. Женечка очень добрая. Мне она очень нравилась как человек, и я в душе жалел, что у неё не сложилась личная-то жизнь. А кто её знает? Может, сложилась бы личная жизнь и не стало бы такой хорошей учительницы. Ведь тоже так бывает. Потому что, в общем-то, учитель должен быть отрешённым от семьи, от своих каких-то личных забот…

- Ну, наверное, так же, как и артист.

А.Д.Глазова

- Да, у неё.

- Видите, Вам повезло. Потом я вспоминаю председателя кондровского колхоза… был такой Мамонтов… как-то так. У него была жена учительницей биологии, очень симпатичная такая, невысокого роста, очень красивая, Тамара …

- Ивановна.

- У неё рука…

- Тамара Ивановна, она у нас тоже преподавала.

- Я знаю - Тамара Ивановна. Она очень часто приезжала к нам в школу, только начинала работать, а у нас уже пришкольный участок…

- У вас там было всё серьёзно, на широкую ногу, на научную, я бы даже сказал…

- Но вот дошли до меня слухи - я, конечно, особенно не интересовался её жизнью, - что она, в общем-то, спилась…

- Тамара Ивановна, про неё сейчас говорим.

- Да. Она была на лицо и вообще - очень красивая женщина, но этот её недостаток всё портил.

- Вот как раз она у нас вела биологию, а Евгения Александровна - химию. А Алла Дмитриевна Глазова? Человек очень широких знаний. Она у нас вела литературу.

- Академические знания. Её сын у нас учился.

- А сейчас, где она сейчас? Как дальше сложилась её судьба? Она сейчас преподает?

- Нет, да ну что Вы! Возраст уже! Мы с ней часто встречаемся, останавливаемся, разговариваем, вспоминаем былое, критикуем нынешнее, обмениваемся какими-то сведениями из литературы, что-то она новое прочла, что-то я новое прочёл. Она тоже любит новые журналы. А я запоем читаю «Наш современник», причём, журнал такой разносторонний. Хоть там много и того, что мне не нравится: в смысле, я, конечно, не знаю Ваше отношение к прошлому, но, видимо, я или так воспитан, или вообще… но мне наша советская власть и советское время очень дорого. Я, например, считаю, что именно тогда была по-настоящему демократия. В смысле отношения к человеку государства. Вот сейчас много говорят о демократии: западная демократия, американская - как идеал, но ведь заботы о личности каждого человека нет совершенно, вообще, вроде, как обо всех, но ни о ком в частности. В 36-ом году была принята конституция, которую назвали Сталинской…

- Но с точки зрения идей она была, практически, безупречной. Вопрос - как это всё воплощалось в жизнь!

- Так вот, я про это и хочу сказать. Право на образование – пожалуйста! Ведь если вы кончили институт, допустим, текстильный, а вам нравится какая-нибудь другая промышленность или сельское хозяйство, вы могли поступить в институт заочно, и вам предоставляли бы отпуск, и оплачивали бы его - учись на здоровье! Вы могли поступить еще в третий, в пятый, и вам бы всё время оплачивали учёбу и разрешали учиться. Ведь закон был о всеобщем образовании, о всеобщем обязательном образовании. Сначала было четырёхклассное, как я помню, потом семилетнее, потом восьмилетнее, потом - мы уже в конце переходили - с нас требовали уже десятилетнее, выполнять закон о десятилетнем образовании. И я считаю, что совершенно правильно. Человек в школе получал полноценное образование в соответствии с теми требованиями, которые были на то время, и в соответствии с той программой, которая была тогда. У нас же ведь образование было, как выразиться лучше, систематическое по каждой отрасли знаний. Система биологии, система химии, система физики, система географии, система обществоведения, русского языка и литературы и так далее - того, чего не было и нет в той же Америке. Я говорил Вам или нет: мне пришлось трижды побывать на выставках американского образования. Сначала в Москве - первый раз - я рот разинул, второй раз мне пришлось побывать в Киеве на такой выставке, а третий раз - снова в Москве. Очень хорошо помню, как я смотрел учебник восьмого класса по естествознанию. Открываю первую страницу - строение лягушки: кишочки, скелет…

- Нервная система…

- Нет, нет, нет! Главным образом кишочки, внутренние органы. На втором листе уже вода в природе, на третьем могли быть горы, на четвёртом закон Паскаля, на пятом производные марганца и так далее. Вот так в одной куче, без системы. Отрывочные знания! И тогда я увидел одну интересную деталь, учебник был сделан так: вот это надо знать ученику, а вот это - надо знать учителю, а ученику не надо, а вот тут - контрольные вопросы, на которые надо ответить. И к учебнику по каждой теме, по каждому уроку вот такая стопка отдельных листов – это тесты. Вот тема какая-то и тесты: вопрос, три ответа и еще к этому уже даже настольная машинка. Этот лист вставляешь и тебе не надо ничего писать, только на эту машинку нажми. А потом вывернул это всё и там показано: правильно ли ты ответил или неправильно. Даже говорить ничего не надо.

- Вот эта тестовая система, что сейчас внедряется, - она Вам нравится или не нравится? Какое Ваше отношение? Я уже подошёл вплотную к вопросу о ЕГЭ.

- Вы знаете, я скажу, что на рубеже шестидесятых годов в Липецкой области появился такой педагог – Москаленко. Он, собственно, - а для нас это тогда было новым совершенно, - видимо, идею спёр на Западе - обучение при помощи тестов и так далее… Нам всем сначала это очень понравилось. И у нас начали внедрять, в журнале «Народное образование» появились какие-то рекомендации. Это – комментированное письмо, комментированное чтение: то есть ученик читает какой-нибудь абзац, потом должен в двух словах всё это пересказать, ну и вот - эти тесты. Нам понравилось, мы занимались этим, наверное, два года, очень усиленно. А потом заметили, что дети разговаривать разучились, и мы отказались, отказались вообще. Однако, в общей биологии определений было огромное количество. Я когда-то просчитал: в физике, химии, географии вместе взятых определений было меньше, чем в одной только биологии. Всяких определений там уйма, а их надо не только знать, но и понимать. Так вот тут, чтобы их дети знали, очень хорош тест. Допустим, что такое генетика? - три ответа, пожалуйста. Если ученик правильно ответил, значит, он что-то такое понимает. И только определения! А обучать… Недавно, где-то весной, дочь из школы притащила книжку тестов для второго класса. Вот вопрос: «В какой стране мы живём: в Америке, во Франции, в России, в Италии? Какой главный город нашего государства: Москва, Пекин, Варшава?» Наконец, картинки нарисованы (уже в средине где-то), я не стал много рассматривать, сразу понял, что это дурь, маразм.

- Как комиксы, короче.

- Да… Нарисованы картинки, все под номерами: коза, овца, там еще кто-то. На какой картинке нарисована корова?

- Это тесты для детей, которые в школу идут, это еще понятно…

- Нет, это для второго класса! Вы представляете, что это, в общем-то, один из видов образовательного стандарта! Зачем ему надо знать во втором классе, что есть какие-то Парижи, Нью-Йорки? Ему надо знать Москву! Но об этом должен учитель рассказать, а так – просто слово «Москва», оно же ничего не говорит. Вот к чему это приводит. И, конечно, теперь это ЕГЭ, это натаскивание. Вы представляете, что уже после января месяца дети не учатся, а натаскиваются, как бы не крутили, как бы не оправдывали это всё. Ведь по результатам этого экзамена поступать в институт. Как можно проверить знания ученика, если я с ним не беседовал? Вот представьте, как это можно? Ведь ничего лучшего нету – получил билет и рассказывай. Я, много лет проработав в школе, знаю прекрасно, что рассказ ученика может быть таковым: голову в потолок, глаза в потолок и шпарит… И другое, когда ученик старается преподавателю объяснить то, что он рассказывает, какую-то тему.

- Вроде, как бы доказать, что я знаю…

- Да, причем, даже еще, если картиночку какую-нибудь нарисуешь, яблочко с семенами, с веточками и так далее. Ко мне много обращалось после того, как я вышел на пенсию, таких знакомых, как главврач Кузнецов, третий секретарь горкома партии позаниматься с их детьми: мальчиками или девочками. Они готовились, как правило, или в медицинский, или в педагогический на биофак. Я предлагал им: вот пришёл ко мне первый раз днём - выбери любую тему биологическую (какая тебе нравится) и к следующему занятию приезжай и мне рассказывай эту тему. И вот я слушаю, как он рассказывает. Если это меня удовлетворяет, то я соглашаюсь с ним заниматься, с гарантией, что я его подготовлю, и он сдаст только на «пять». Вот такая была самоуверенность. А, если меня его ответ не устраивал, я родителям прямо говорил: «Вы знаете, я с ним заниматься не буду, я его не подготовлю, наверняка». Я их учил объяснять, не рассказывать урок, а объяснять. Это работало положительно на сто процентов. Вот сколько я ни готовил, одна девочка только - она поступала в педагогический институт, - только одна девочка, дочка шахткома с третьей «Дубовской» шахты, получила «четыре», а так со всеми, с кем я занимался, получали только «пять». Причем, даже экзаменационную комиссию удивляли. Вот один интересный случай. Дочка нашей учительницы Лена занималась со мной, такая умная девочка, хорошая, занималась очень старательно. Она поступала в Рязанский медицинский институт на фармацевтический факультет. Всё мы с ней отработали, и она поехала уже экзамены сдавать, и вдруг поздно вечером приезжает. А на экзамене девочке достался вопрос-задача, которую мы не решали. - «Что за задача?» – она мне диктует задачу, а этих задач в программе средней школы нет: это генетика популяций, отношения гибридов к чистым линиям - это так примитивно. Говорю: «Лен, это ж так просто, там не надо делать никаких вычислений: взять, добавить «нолики» и получится процент». – «Ой, так просто?» – «Да». И всё, она ушла. Это было поздно-поздно вечером, а утром она поехала на экзамен. И вот надо ж «беде» случиться: получила - эту задачу; она больше ничего не ответила, а решила эту задачу сходу и ей поставили «пять». Бывают такие совпадения.

- У меня нечто подобное было на экзамене по химии в десятом классе у Евгении Александровны Мякишевой. Я тоже, выучил всё, но не успел выучить четырнадцатый билет. Так вот классика - он мне и попадается! Сижу, глазами хлопаю. Она: «Ну что ты?» Я ей объясняю, мол, это единственное, что я не успел, но она мне несколько наводящих вопросов и: «Неужели ты этого не знаешь?» Но не соображу про что мне рассказывать - растерялся, а выкручиваться как-то надо, тем не менее. Так это и произошло: всё выучил, всё знал, вот только четырнадцатый билет…

- А у нас еще чудней, еще интересней было. Вы знаете, что директор школы всегда сидит там Председателем комиссии. И вот приходит девочка на экзамен и вытаскивает двенадцатый билет. Отвечает. Я уже не помню порядок этих экзаменов, но на следующий экзамен эта же девочка по другому предмету вытаскивает двенадцатый билет. Она уже разволновалась. На следующем экзамене она опять вытаскивает двенадцатый билет. Тут бросила всё, расплакалась: «Не буду я отвечать на этот билет!». Пришлось её успокаивать. А девчонка училась хорошо. Вот видите, как подействовало: третий экзамен и опять двенадцатый билет. Так вот, в институте комиссии, которые принимали, ведь тоже хотят услышать речь, а теперь что получается: у ученика отличные результаты ЕГЭ, а начинает заниматься, а там – ничего! Причём, тенденциозно получается, что всякие чеченцы, дагестанцы и прочие - у них прекрасные результаты ЕГЭ, их обязаны принимать. А что потом делать? Я несколько раз слышал по телевизору преподавателей: «Мы обязаны его принять, а он ничего не знает»…

- А как дальше его учить, если он язык не знает? Но сторонники ЕГЭ козыряют тем, что это даёт возможность детям из глубинки поступать в вузы, т.е. уравнивать шансы. Если, отдаляясь от человека, брать чисто механически, вроде, как бы, - да, а если смотреть вглубь: ну поступил человек, взяли документы, а дальше какова его судьба? Не может он учиться - получит ли эти знания?

Липецкий педагог-новатор К.А.Москаленко

- Потому что они удостоверились в уровне преподавания в вашей школе, и их это абсолютно устраивает: дети приходят с реальными знаниями.

- А что такое Дубовка? Дубовка – захолустье, какой-то рабочий посёлок.

- По-сравнению с той же Узловой.

- Конечно.

- Но я Вам откровенно скажу, что знаний нам не хватало - выпускникам нашей и других периферийных школ, - хоть сама школа и считается городской. Но тем не менее. Это было видно дальше - на первом курсе, когда пошла высшая математика. Я видел какими знаниями обладают мои товарищи-однокурсники, и то, что знаю я.

- Вам пришлось лезть…

- Конечно, мне пришлось тянуться и было очень трудно. Я понимаю, о чём Вы говорите, но уровень преподавания в любом случае в городе лучше, в любом случае.

- Но, во-первых, школы были лучше оборудованы…

- Это уже другой вопрос, почему это было, но, тем не менее…

- Я Вам скажу, что оборудование школы, учебные пособия, всевозможные средства обучения, конечно, тоже играют большую роль …

- Безусловно, но и кадры там были лучше, учителя: они те же люди, они тоже хотят устроиться поближе к городу, к условиям.

- Ну, хотя б к культуре.

- Поэтому по жизни получалось, что кадры там собирались лучше, чем здесь. Чем я могу это проиллюстрировать? Но вот хотя бы тем, что в десятом классе я учил немецкий язык у Кинсфатор Нины Евгеньевны …

- В Германии она теперь живёт…

- Она нас доучила не прерываясь, то есть другого учителя у нас не было, а вот в английской группе случилось так, что Мосолову Татьяну … забыл отчество, пусть она меня простит … (своё время она была нашим классным руководителем) судьба заставила уйти из школы, и потом с учителями английского языка у нас была полная чехарда. О каких знаниях можно было говорить, когда сначала приезжал один учитель, потом другой, потом вообще не приезжал, и мы, немецкая группа, занимаемся, а они не занимаются.

- Ну, я знаю, у нас так же было с французским языком. Я всегда хотел - был приказ министра, - что в школах надо вводить три языка: французский, немецкий и английский.

- Это было уже в середине восьмидесятых?

- Нет, было в семидесятые годы. И вот к нам пришла первая учительница французского языка в 62-ом или 63-ем году и в школе было три языка, как и положено по приказу министра. Потом она вышла замуж за нашего же учителя (а мама у неё жила в Брянске, у которой там прекрасная квартира) и перетащила этого Шурика. Очень талантливый был преподаватель, вёл у нас рисование и черчение, закончил Орловский пединститут. И сама уехала, и его утащила. У нас началась чехарда: пришлют вахтовым методом… Даже был однажды учитель из Москвы: приедет на два дня, уроки отбарабанит, а ночевал в учительской на диване. Ну и что? А ничего хорошего, конечно!

А учитель английского языка - она считается лучшей учительницей, уже очень давно работает, ей давно пора на пенсию, а она всё работает - такая Тамара Михайловна… Но тоже, что такое учитель языка? Это человек, который должен хотя бы раз в жизни пообщаться с аборигенами того языка, который преподаёт. Её учил кто-то английскому, который ни с кем никогда на этом языке не разговаривал, того учил кто-то. Это же всё накапливается и, в результате, мы все учили иностранный язык и никто после десятого класса языка не знал… И вот она решила подзаработать (когда я это узнал, до того стало как-то горько и плохо). Серёжа учит английский язык хорошо, получает «четвёрки», «пятёрки»: мама довольна, Тамара Михайловна довольна, Серёжа доволен. А потом Серёжа начал получать «тройки», хотя знает он так же. Что такое оценка? Это ведь тоже субъективизм. Так вот, Тамара Михайловна вызывает маму, или мама сама приходит: «Тамара Михайловна, что это мой Серёжа, «тройки» теперь пошли?» – «Да, Вы знаете, он отстал, ему надо дополнительно позаниматься». – «Тамара Михайловна, пожалуйста…» И он ходит к Тамаре Михайловне, занимается, а деньги сейчас за это платят приличные … Но, бог с ней, конечно, она молодая была тогда, такая хорошая учительница, с ребятами в походы ходила…

- Владимир Митрофанович, а Вы знали Маргариту Ивановну Гулевич? Не знали такую …

- А она где работала?

- Я всё про 16-ую школу.

- Она начальные классы, наверное, вела?..

- Нет, это учитель физики. А вот, что касается начальных классов, Лаптеву Вы должны были знать - Лаптеву Анну Ермолаевну.

- Знал, конечно, Анна Ермолаевна, что она Лаптева - я не помню.

- На улице Щербакова жила, если и сейчас живёт, то дай бог ей здоровья. Это старый учитель. Учила еще моего младшего брата, который был на четыре года младше меня, и уже на излёте своей карьеры взяла их класс. Не знаю, был ли у неё еще после этого выпуска класс? По-моему, не было.

- А Вы не застали, там учительница начальных классов была еще, Эмилия Андреевна?

- Иойлева! Более того, она была моей соседкой, но меня не учила.

- Она у нас в школе сначала работала, а потом… С кем она дружила? А, тоже была учительница начальных классов Меркулова Валентина Ивановна.

В.И.Меркулова

- Она поступила заочно в институт на исторический факультет. Межу прочим, о карьере учителя: когда он поработал в начальных классах, а потом получил заочно образование для работы в старших классах, то это учителя более квалифицированные и с малышами умеют работать… В нашей школе Валентина Ивановна работала историком, была парторгом, организатором внеклассной и внешкольной работы, хорошая такая. У нас в школе были такие дружеские отношения между учителями, дирекцией. Я еще вспоминаю, Тихонову Тамару Дмитриевну, работавшую завучем. Так это было всё очень спокойно, никаких эксцессов. Учителя ведь, так же, как и врачи, очень самолюбивые люди, им кажется, что он больше знает, чем другой. А у нас этого не было.

Мне для этого слухового аппарата в Центре слуха (какое-то нестандартное ухо) специально для моего уха был сделан вкладыш, и он уже готов, а ехать в Тулу из-за этого вкладыша … Я позвонил Тамаре Дмитриевне в Тулу. Она на другой день уже его получила, этот вкладыш, и говорит: «Я пришлю, или привезу». Вот до сих пор такие хорошие взаимоотношения.

Вот очень интересная судьба. 1958 год, выпускной вечер. В десятом классе училась Владыкина Алла, симпатичная такая девушка, училась хорошо. Отец у неё маляр, а мать уборщицей где-то, в каком-то общежитии работала. Ну, танцы. Я её пригласил танцевать, спрашиваю: «А ты куда поступать хочешь?» А мне как раз перед экзаменами предложили быть директором школы, новой школы. Но мне сказал завгороно: «Вы пока никому не говорите». Так вот, танцую с Аллой, она мне говорит: «Хочу в педагогический институт, но папа с мамой меня не смогут учить, у нас средств не хватит»... А я её с пятого класса учил. Говорю: «А ты бы пошла, если бы я тебе предложил пойти работать в школу, старшей пионервожатой, и поступила бы заочно в институт, работала бы, денежки получала, была накормлена, одета?» – Ой, это хорошо бы, но как это сделать? - Я тебе помогу». А сказать, что меня сватают в директора я еще не могу. Она отличалась от других очень весёлым нравом, у неё лицо было такое, что излучало доброту. Ну и всё. Школу открывают. Я её приглашаю: «Алл, иди в горком комсомола, получай направление». Тогда по-особенному было со старшими вожатыми. Я позвонил, договорился, что придёт девочка, ей семнадцать лет. Она поехала, но её не берут. Приезжает ко мне со слезами: «Мне нет 18-ти лет, меня не берут». «Ладно, ничего», - говорю, а не хватало что-то два месяца. Так вот я на свой страх и риск взял её без направления. Через два месяца мы это направление получили, конечно. И вот – работает старшей пионервожатой. Проработала два года, поступила на географический факультет в институт, ну и с завучем мы договорились: давайте дадим Алле географию в одном классе. Сказано – сделано. И она стала работать (пионервожатой потом другая пришла) постепенно, постепенно, и дожила до Заслуженного Учителя школ РСФСР. Сейчас, конечно, на пенсии. С маленького начала, с ничего, а так вот вся жизнь покатилась хорошо…

- Потому что попала в нужное время, в нужное место, и была знакома с нужными людьми, что, между прочим, дорогого стоит, не с каждым человеком бывает.

В Ленинском зале школы №18

- А директору?

- А директору ничего. Это также, как по Начальной Военной Подготовке был случай. Александр Иванович Алимов давал урок, целая команда сидела, и я, конечно, сидел, когда приезжал кто-нибудь, - должен поддержать учителя. Ну, всё, урок прошёл, все разъехались, и тоже приказ по облоно: Александру Ивановичу премия сто рублей, директору премия пятьдесят рублей и завучу премия тридцать рублей. А жена Александра Ивановича, учительница химии Лидия Александровна, значит, в учительской по поводу вышестоящегоприказа: «Ну, ладно, Александр Иванович - урок проводил, ну, ладно, директор - это, так сказать, руководство, а Анна Ивановна-то причём? Она у него даже никогда на уроках не была, ей-то за что премию?» А по штату в первую очередь за учебную работу отвечает заместитель директора по учебной работе.

- Вот она система - работает.

- Да, да… Мне, знаете, что еще хотелось Вам рассказать? Может это не совсем хорошая тема. Мы еще занимались в старом здании, где был трест, а сейчас вспомогательная школа…

- Здание из красного кирпича, там раньше был трест «Щербаковуголь».

- Да, потом общежитие, потом это общежитие разогнали, и стала наша школа…

- А общежитие чьё это было?

- Горняков. Во втором здании (там два дома было, теперь их соединили) наверху - вечерняя школа, а внизу - наши мастерские, столярная, слесарная и так далее. Так вот, где-то перед восьмым марта приходит родительница: «Я к Вам». – «Что такое?» – «Очень серьёзный вопрос». - «Ну, проходите». И выкладывает фотографию 13х18: открытая порнография, но фотография сделана очень качественно.

- формат 13х18 - это большая фотография!

- Я говорю: «Откуда вы взяли?» – «А это у нас на Дубовке какой-то гражданин увидел, что девочки шли из школы, и сказал: «Девочки (второклассницам), купите эти фотографии и подарите своим мамам перед днём восьмого марта».

- Это такой-то чёрный юмор. По тем временам - это сейчас никого ничем не удивишь - это было жёстко.

- Подруги девочек тоже они купили: деньги на завтраках сэкономили, на мороженом…

- И не мальчики, а девочки?

Дубовский клуб

- И к Владимиру Митрофановичу сразу…

- Да, к заказчику. Даже такие фотографии были: его морда и морда его жены. Ну и сразу завертелось… Двое мальчишек у него учились в третьей школе, учились очень хорошо. Учительница начальных классов была ими очень довольна, такие ребята хорошие. И фамилия - Перворуха, до сих пор помню. Ну, конечно, тут же в прокуратуру, его предварительно арестовали. А он, оказывается, был в плену, но не в Германии, а во Франции, где-то на границе с Бельгией работал и нахватался там этих французских замашек. Начал орать: «Я не буду ничего отвечать, мне французского консула подавайте!» – А наши ребята: «Мы тебе дадим консула!» Короче говоря, он получил пять лет. Тогда наказывали за это, а теперь не наказывают.

- Интересная история, особенно для того времени.

- Он там нахватался, с женой, значит, обыгрывает, а фотоаппарат уже с автоспуском и обрабатывал фотографии он классно: они глянцевые были, работа была квалифицированная, и 13х18…

- Не в то время он родился, сейчас был бы востребован.

- Да, он бы денег заработал кучу.

- Владимир Митрофанович, я хочу вернуть Вас к теме учителей нашей школы. Вы знали Зинаиду Григорьевну Титову? Это тоже была учительница начальных классов.

- Я про неё слышал, но знать не знал.

- Дело всё в том, что я у неё учился. Она работала у нас и жила на улице Комсомольской в двухэтажном кирпичном доме, у неё муж был милиционером. Потом они получили квартиру и уехали в Узловую. Там она и преподавала в 20 школе. Ещё Галина Ефимовна Хоменко. Вам эта фамилия говорит о чём-нибудь?

- Я слышал, более-менее знаю Полторацкую Галину Ефимовну.

- По секрету должен Вам сказать, что у неё была кличка «Галифе». Может, Полторацкая… Хоменко она была, или я что-то сам уже путаю…