Николай Якубович

Начало биографии «МЕДВЕДЯ»

Последнее время не утихают споры по поводу самолета Ту-95, хранящегося в Монинском музее ВВС. Точку в этом споре может поставить только формуляр самолета, который, увы, давно утерян. Поэтому предлагаю свою аргументированную версию, изложенную в предлагаемой ниже монографии. Одновременно, советую молодым и неугомонным исследователям не тратить свой энтузиазм впустую, а опираться на документы. Для этого существует лишь один путь – работа в архивах экономики (Москва), технической документации (Самара) и Министерства обороны (подмосковный Подольск).

При создании первого поколения межконтинентальных бомбардировщиков самой сложной задачей оказался выбор двигателя. Испытания опытного бомбардировщика Ту-85 и война в Корее показали, что время самолетов большой дальности с поршневыми двигателями безвозвратно ушло. Дальнейшее развитие самолета этого назначения могло происходить лишь с использованием турбореактивных (ТРД) или турбовинтовых (ТВД) двигателей. Первый позволял достигнуть большой околозвуковой скорости, второй – большой дальности полета, недоступной реактивным самолетам начала 1950-х.

В США, главном противнике СССР в те годы, основными требованиями к самолету стратегического назначения, считались скорость и высота полета.

Большая дальность полета требовалась лишь для достижения стратегических объектов, расположенных в глубине СССР. Причем, американцы могли действовать с Аляски через Северный полюс и с авиабаз, размещенных в восточном полушарии. Межконтинентальная дальность нужна была и для переброски бомбардировщиков из Америки через Тихий и Атлантический океаны.

У СССР таких возможностей не было, поэтому дальность полета бомбардировщиков считалась одним из главных параметров. Не следует забывать, что самолет и его экипаж, решив поставленную задачу, должны вернуться на свою территорию. Это, в совокупности с требованием полета с большой скоростью, приближавшейся к звуковой, являлось чрезвычайно сложной задачей.

Первым в СССР на создание дальнего бомбардировщика нового поколения отважился В.М. Мясищев. В начале 1950-х Владимир Михайлович, находившийся в опале руководства Министерства авиапрома и возглавлявший кафедру самолетостроения Московского авиационного института, предложил создать межконтинентальный бомбардировщик с ТРД. Когда информация об этом дошла до министра М.В. Хруничева, закрывшего в 1946 г. ОКБ-482, то он поспешил 12 февраля 1951 г. сообщить правительству, что «тов. Мясищев, одновременно с преподавательской работой вел за последние годы эскизную проработку проекта по созданию дальнего и среднего бомбардировщика с реактивными двигателями…». Вслед за этим министр, пытаясь как-то опередить конструктора и лишить его заказа на стратегический бомбардировщик, поручил А.Н. Туполеву срочно проработать вариант аналогичной машины.

Спустя две недели, 26 февраля, Туполев отвечал Хруничеву:

«Вы предложили мне дать свои соображения по постройке нового скоростного реактивного бомбардировщика с дальностью полета 10 000-12 000 км, со скоростью 900-950 км/ч и сообщить сроки окончания этой работы.

Я крайне заинтересован в получении этого почетного задания и очень хочу вложить в его исполнение весь имеющийся у меня опыт.

Я хотел бы вкратце осветить вам неизбежно предстоящие трудности при решении этой задачи и определить то техническое состояние предварительных исследований по этому вопросу, которые совершенно необходимы для уверенного выполнения задаваемых характеристик машины.

Скоростной полет на желаемую дальность выдвигает сейчас столько еще невыясненных вопросов, что неосторожное пренебрежение этими неясностями может привести к трудно поправимым ошибкам при постройке этого самолета.

Никто еще не знает сейчас, какой ценой веса конструкции придется купить необходимую вибропрочность крыла, никто еще не знает способов предотвращения реверса элеронов крыла на скоростном самолете таких размеров. Так же никто не знает, какую степень экономичности возможно сейчас получить на реактивных двигателях на больших высотах. Я не говорю уже о таких вопросах, как взлетно-посадочные устройства для самолета весом 150 – 250 тонн, об обеспечении управляемости самолета, о размещении громадного запаса топлива и т.д.

Я заранее могу только сказать, что решение этих вопросов обычными уже существующими техническими приемами не удастся и придется изыскивать во многих случаях совершенно новые решения. Вот поэтому я предлагаю следующий порядок проведения работ по созданию нового скоростного дальнего бомбардировщика:

1. Определение лица самолета на основе широких аэродинамических и прочностных исследований, с одновременным проведением работ по повышению экономичности реактивных двигателей (так как это делалось на поршневых двигателях перед постройкой самолета Ту-85).

Эту громадную работу, совершенно необходимую для успешного выполнения задания, может выполнить наше Конструкторское Бюро только совместно с научно-исследовательскими Институтами (ЦАГИ, ЦИАМ, ВИАМ и др.), а также с Конструкторским Бюро, занимающимся постройкой реактивных двигателей.

За этот период, который мы определяем в 8-10 месяцев, должен быть разработан эскизный проект машины, испытан целый ряд аэродинамических и динамически подобных моделей, проведен ряд расчетных и экспериментальных работ по моторным установкам, нормам прочности и по целому ряду других необходимых вопросов. Наконец, за это время должно быть проведено частичное макетирование для проверки размещения всего сложнейшего оборудования самолета.

Завершение этого периода работы даст необходимый материал для окончательной формулировки летно-тактических данных нового самолета. Без проведения этого этапа работы было бы несерьезно с моей стороны приступать к постройке машины.

2. Проектирование и постройка самолета, после выявления лица машины и всех необходимых предварительных исследований, является более определенной работой и на основе нашего опыта займет время до выхода самолета на летные испытания порядка 16 месяцев, при условии очень большого напряжения нашего коллектива и большой помощи со стороны других организаций.

Мне кажется, сейчас не так уж существенно определить с точностью до одного месяца срок окончания этой большой работы, как важно выбрать путь для правильного решения поставленной задачи.

Михаил Васильевич, я очень огорчен, что из-за своей болезни я не мог лично принять участие в предварительной проработке вопроса, и не имел возможности в личной беседе с Вами осветить вопросы, связанные с поставленной задачей.

Я очень просил бы разрешить мне доложить Вам свои соображения более подробно сейчас же, как только это позволят мне врачи.

Мне очень хотелось, чтобы Вы правильно поняли некоторую мою предварительную осторожность в этом деле, несмотря на большое желание выполнить это задание. Я больше всего не хотел бы, чтобы мы торопились в этой работе, приняв желаемое за действительное, и в результате только потеряли бы время, не говоря уже об очень больших материальных затратах».

Из первого проекта постановления Правительства следовало, что предлагаемый Туполевым бомбардировщик с двигателями ТВ-2Ф и с пятью тоннами бомб на борту будет иметь дальность 14 – 15 000 км, а с ТВ-12 – 15 000 км (с перегрузкой – до 17 000 – 18 000 км), причем, с одинаковой крейсерской скоростью. Однако, как будет видно дальше, эти проектные данные оказались слишком завышены.

То ли болезнь А.Н. Туполева сыграла свою роковую роль, то ли В.М. Мясищев раньше М.В. Хруничева отправил свои предложения И.В. Сталину, но дело было сделано. И министру авиапрома не оставалось ничего другого, как вместе с военным министром А.М. Василевским и главкомом ВВС П.Ф. Жигаревым представить 1 марта в Совмин Г.М. Маленкову и Н.А. Булганину проект постановления Правительства по созданию скоростного дальнего бомбардировщика, получившего впоследствии обозначение М-4.

Документ № 949-469сс утвердили 24 марта. Теперь сомнений у Хруничева, о том, что идея с туполевским реактивным бомбардировщиком потерпела крах, не было, и он пошел по другому пути. Свалив в кучу все предложения Туполева по самолетам (в том числе, и по Ту-4) с турбовинтовыми двигателями, министр 29 марта доложил Булганину:

«По поводу предложения главного конструктора т. Туполева (…) о создании нового дальнего реактивного бомбардировщика со скоростью 850 – 950 км/ч и дальностью 12-14 тыс. км, – считаю, что оно заслуживает внимания, но последовало с опозданием лишь после трехмесячных переговоров и попыток добиться такого предложения, и дублировать сейчас это задание (имея в виду, что такое задание уже утверждено конструктору т. Мясищеву – прим. авт.) с теми летными данными, которые предлагает т. Туполев, вряд ли целесообразно, ибо максимальная скорость бомбардировщика, разрабатываемого т. Мясищевым, на первом экземпляре 900 км/ч, а на втором экземпляре 1000 км/ч. Туполев же предлагает максимальную скорость 850-950 км/ч. Следовательно, если уж и принимать предложение т. Туполева в порядке дублирования разработки дальнего бомбардировщика, то надо потребовать лучших летных данных, а именно: максимальная скорость должна быть не менее 1000 км/ч, дальность не 12-14 тыс. км, как предлагает т. Туполев, а твердо установленная дальность, как минимум, 13 тыс. км и бомбовая нагрузка минимум 5 тонн на полную дальность».

В этой связи очень любопытным выглядит письмо Туполева Сталину от 2 апреля 1951 г., где он изменяет свои первоначальные выводы и, по сути, отказывается от реактивного межконтинентального бомбардировщика.

«Со времени постановки вопроса о создании тяжелого скоростного дальнего бомбардировщика, – писал Андрей Николаевич, – наше Конструкторское бюро непрерывно вело исследования в этой области и, в результате проделанной большой работы, мы в настоящее время можем сделать конкретные предложения о постройке такого самолета…

Наибольшей трудностью в решении задачи о создании тяжелого скоростного дальнего бомбардировщика является необходимость сочетания одновременно большой скорости и большой дальности полета. Поэтому первым этапом нашей работы было выяснение вопроса о том, какие вообще максимальные скорости полета могут быть получены в настоящее время для тяжелого самолета со стреловидным крылом, независимо от мощности устанавливаемых двигателей.

Оказалось, на основе имеющегося опыта и больших исследований ЦАГИ, что при современном состоянии аэродинамики надежно можно получить следующие максимальные скорости: 950 – 960 км/ч на высоте 8000 м и 885 – 900 км/ч на высоте 12 000 м. (Примечание: Скорости на меньших высотах можно получить и больше, но тактически они не представляют интереса.)

В своих дальнейших изысканиях мы и стремились как можно ближе подойти к этим цифрам скоростей. Мы проработали возможность решения задачи с использованием реактивных двигателей. В этих исследованиях было выяснено влияние размерности самолета, его веса и мощности силовых установок на скорость, высоту и дальность полета. Во избежание случайных ошибок все расчеты были проведены двумя различными методами.

В результате этой работы мы пришли к выводу, что с реактивными двигателями можно сделать бомбардировщик с большими скоростями. Однако дальность полета такого бомбардировщика свыше 10 000-11 000 км получить крайне трудно, так как для этого потребовалось бы перейти к созданию уникального самолета очень большого тоннажа и большой размерности.

Таким образом, рационального решения поставленной задачи с использованием реактивных двигателей получить нам не удалось.

Появление у нас в Союзе отечественных турбовинтовых двигателей Кузнецова, прошедших государственные стендовые испытания, поставило на реальную почву возможность создания у нас дальних бомбардировщиков с турбовинтовыми двигателями. На основании проведенных расчетов выяснилось, что с турбовинтовыми двигателями бомбардировщик с разумной размерностью (не более 130-160 т) можно получить со значительно большей дальностью, чем с реактивными, и она может быть доведена до 14 000-15 000 км и даже до 18 000 км.

Турбовинтовые двигатели позволяют лететь с большими скоростями на очень большую дальность, подобно тому, как реактивные двигатели позволили в свое время получить большие скорости полета на сравнительно ограниченных расстояниях.

Почему это так получается, наиболее наглядно видно из сопоставления километровых расходов горючего при полете на дальность реактивного бомбардировщика и такого же бомбардировщика с турбовинтовыми двигателями.

В то время, как километровый расход для первого самолета будет 8-9,5 килограммов на километр пути, для второго – этот расход оказывается равным4-5,5 кг на километр пути. При установке турбовинтовых двигателей значительно также улучшаются характеристики взлета.

Однако максимальные скорости полета с существующими турбовинтовыми двигателями получались несколько меньше, чем с реактивными.

Перед нами встал вопрос: нельзя ли путем некоторого увеличения мощности этих турбовинтовых двигателей получить одновременно и большие дальности и большие скорости полета на тактически нужных высотах (8000 м и выше).

Расчеты, проведенные в нашем Конструкторском бюро и в Конструкторском бюро т. Кузнецова, занимающегося турбовинтовыми двигателями, показали, что для дальнего четырехмоторного бомбардировщика необходимо использовать турбовинтовые двигатели мощностью 12 000 э.л.с. каждый.

Главный конструктор т. Кузнецов предлагает изготовить турбовинтовой двигатель мощностью 12 000 э.л.с. со сроком выпуска его для установки на самолет в первом квартале 1953 г.

Мы считаем, что тяжелый скоростной дальний бомбардировщик необходимо разрабатывать именно под эти двигатели. Такой вариант должен быть основным при запуске самолета в серию.

Однако, для того, чтобы выиграть время, мы считаем целесообразным сначала использовать существующие двигатели и первые самолеты выпустить с 4-мя спаренными турбовинтовыми двигателями. Для спаривания используются двигатели ТВ-2, у которых т. Кузнецов повышает высотность и экономичность. Два таких двигателя объединяются редуктором в один агрегат и работают на общий воздушный винт, развивая суммарную мощность 12 000 э.л.с. Спаренные двигатели могут быть сделаны главным конструктором Кузнецовым к середине будущего года.

Предварительный проект дальнего бомбардировщика с турбовинтовыми двигателями в нашем Конструкторском бюро проработан и для него сделаны нормальные производственные расчеты так, как это делается для всех проектируемых нами машин.

Таким образом, мы убедились в реальной возможности создать дальний бомбардировщик с нужными характеристиками в сравнительно короткие сроки, так как получившаяся размерность самолета близка к постороннему нами дальнему 4-х моторному бомбардировщику-самолету «85» с 4-мя моторными М-253К т. Добрынина, проходящему сейчас летные испытания.

Это позволяет максимально сократить сроки проектирования и постройки самолета, особенно, если сохранить неизменным относительно самолета «85» размещение экипажа и оборудование в передней кабине.

Использование, как базы, конструкции самолета «85» дает возможность частично сохранить конструктивные формы и использовать ряд агрегатов, конструктивных элементов и узлов. Одновременно это позволяет полностью сохранить громадное количество изделий смежников, участвовавших в постройке самолета «85».

Такой самолет, по нашему мнению, может быть выпущен на летные испытания в сентябре месяце будущего года…».

Это предложение, поддержанное министерством, сделало свое дело – началась более детальная проработка будущего Ту-95.

4 июня 1951 г. министр Хруничев в письменном докладе Сталину сообщил о предложении Туполева создать бомбардировщик с турбовинтовыми двигателями с дальностью 15 000 – 18 000 км. В документе, в частности, говорилось:

«Получить дальность более 11 000 – 12 000 км с турбореактивными двигателями пока невозможно, но с турбовинтовыми <..> ), предлагаемыми в данном случае тов. Туполевым, можно реально получить дальность 15 000 – 18 000 км.

Создание бомбардировщика, предлагаемого тов. Туполевым, имеется в виду на базе уже построенного четырехмоторного дальнего бомбардировщика с четырьмя поршневыми моторами конструкции т. Добрынина (самолет Ту-85), находящегося в настоящее время на летных испытаниях, что значительно сокращает сроки проектирования и постройки подобного дальнего бомбардировщика, если бы это задание выполнялось заново.

Бомбовая нагрузка в варианте, предлагаемом т. Туполевым, может быть повышена с 5 тонн, по сравнению с бомбардировщиком, разработанным конструктором тов. Мясищевым, в перегрузочном варианте до 9 тонн на полную дальность и до 12 тонн при сокращении дальности на 2000 км.

Создание турбовинтовых двигателей, мощностью 12 000 э.л.с., является реальным, так как культуру разработки и создания ТВД мы уже освоили и в настоящее время имеем два турбовинтовых двигателя, прошедших 100-часовые стендовые государственные испытания, а именно: двигатель конструкции тов. Климова, мощностью 4750 э.л.с. и двигатель, созданный группой немецких специалистов под руководством конструктора т. Кузнецова (находящихся на опытном заводе № 2 в Куйбышевской области), мощностью 5000 э.л.с.

При этих условиях создание двигателя на 12 000 э.л.с. в сроки, названные в письме т. Туполева (1 квартал 1953 года), является реальным и это задание конструктор т. Кузнецов согласен принять.

Руководствуясь этими соображениями, считаю своим долгом просить Вас, если возможно, дублирование разработки дальнего стратегического бомбардировщика параллельно с работой, проведенной конструктором т. Мясищевым, принять предложение т. Туполева».

Было предложение и о создании спарки двигателей ВК-2 мощностью 15 000 э.л.с., получившей обозначение 2ВК-4. Но от него отказались в пользу будущего НК-12, поскольку, несмотря на большую мощность, расчетная дальность межконтинентального бомбардировщика получалась как минимум на 2000 км меньше.

Первый прототип

Разработка самолета «95» началась в соответствии с постановлением Совмина № 2396-1137 от 11 июля 1951 г. Документом предписывалось создание машины под четыре спарки ТВ-2Ф или четыре ТВ-12 взлетной мощностью по 12 500 э.л.с. В первом варианте самолет должен был иметь дальность 14 000 – 15 000 км, максимальную скорость 900 – 940 км/ч, потолок над целью 13 000 – 13 500 м, а в последнем – максимальную скорость 920-950 км/ч на высотах 8000 – 9000 м, практический потолок 13 000 – 14 000 м, дальность 15 000 км (в перегрузку – 17 000 – 18 000 км), длину разбега 1500 – 1800 м, бомбовую нагрузку 5000 кг (нормальную) и 15 000 кг в перегрузку.

Самолет предписывалось сдать на летные испытания с двигателями ТВ-2Ф в сентябре 1952 г., а с НК-12 – ровно через год.

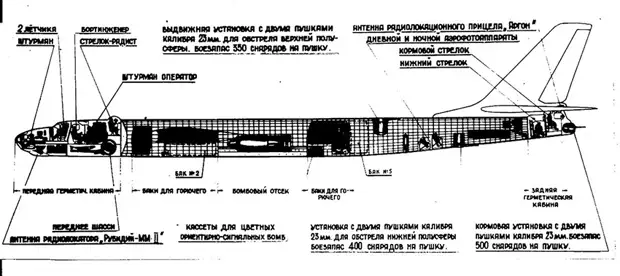

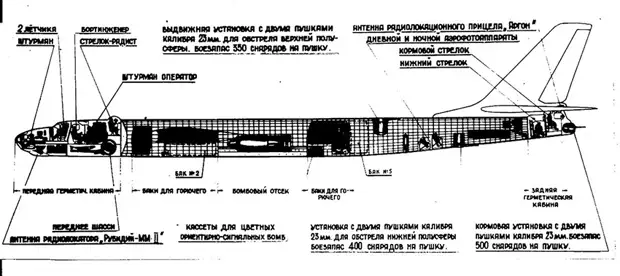

Компоновочная схема Ту-95

Компоновочная схема Ту-95

В ОКБ-156 непосредственную разработку будущего Ту-95 возглавил Н. Базенков. В машине предстояло совместить несовместимое – ТВД и крыло стреловидностью 35 градусов, рассчитанное на полет с околозвуковыми скоростями, но использованное лишь до числа М=0,79, при котором КПД соосных винтов снижалось с 0,88 (при числе М=0,64) до 0,78. Десять процентов тяги – это заметное снижение скорости и потолка, так необходимых бомбардировщику 1950-х гг. для ухода от противника. В основу компоновки фюзеляжа положили технические решения, проверенные на бомбардировщике Ту-85. В значительной степени сохранился состав вооружения и оборудования.

Осенью 1951 г. заказчик утвердил эскизный проект.

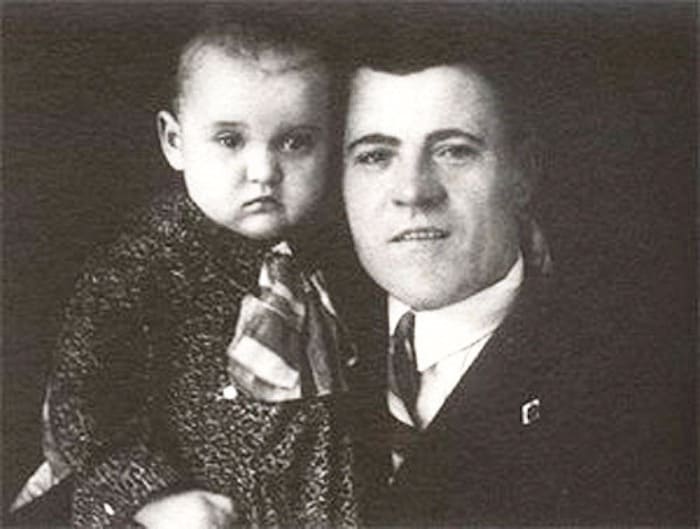

Первый полет Ту-95/1 со спарками 2ТВ-2Ф выполнил экипаж летчика-испытателя А.Д. Перелета (второй пилот В.П. Марунов) 12 ноября 1952 г.. На этом прототипе удалось совершить лишь 17 полетов. В последнем из них, 11 мая 1953 г., произошла катастрофа. О гибели командира корабля А.Д. Перелета, штурмана С.С. Кириченко, инженеров А.Ф. Чернова и А.М. Большакова написано много. Известна и причина катастрофы. Но разрушение одной из шестерен редуктора силовой установки – лишь следствие.

В январе и апреле 1951 г. силовую установку испытали в НИИ ВВС, в результате выявилась недостаточная усталостная прочность редуктора. Имело место, в частности, разрушение зуба правой шестерни вала редуктора двигателя. Силовая установка не выдержала 100-часовые стендовые испытания, о чем ВВС проинформировали разработчиков 2ТВ-2Ф и ОКБ-156. Однако, последние не сделали нужных выводов и результат испытаний Ту-95 оказался трагическим, что задержало создание машины еще на два года.

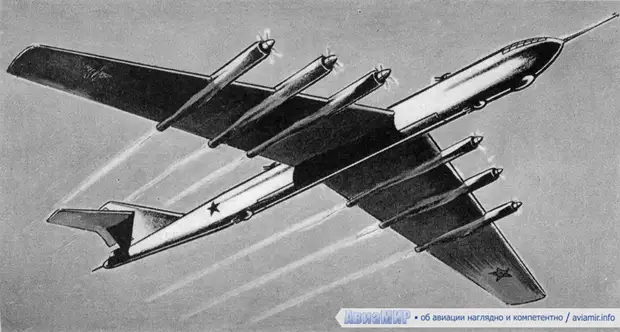

До нас не дошли фотографии первого прототипа Ту-95, возможно, их и не успели сделать. Выручил журнал «Интеравиа». В апреле 1954 г. на его страницах появилась статья под заголовком «Российские стратегические бомбардировщики: правда или фикция?». Речь шла, главным образом, о двух машинах, идентифицированных как Ту-200 и Ил-38 («тип 31»), изображения которых получили широкое распространение в буржуазной прессе. При этом, со ссылкой на начальника Воздушных сил США генерала Ванденберга (Hoyt S. Vandenberg) отмечалось, что шестимоторный Ту-200 появился в поле зрения американцев еще в феврале 1951 г.

В то же время, редакция журнала получила анонимно микрофильмы с изображениями еще двух самолетов под обозначениями ТуГ-75 (о нем сообщалось в 1952 г.) и «тип 31».

В проектах ТуГ-75 и Ту-200, по мнению журналистов, просматривались черты американского шестимоторного бомбардировщика В-36 и четырехдвигательного В-29, а также советского Пе-8. Это обстоятельство заставило задуматься представителей прессы: зачем им подсунули этот материал и на чьей стороне работает «информационная служба»?

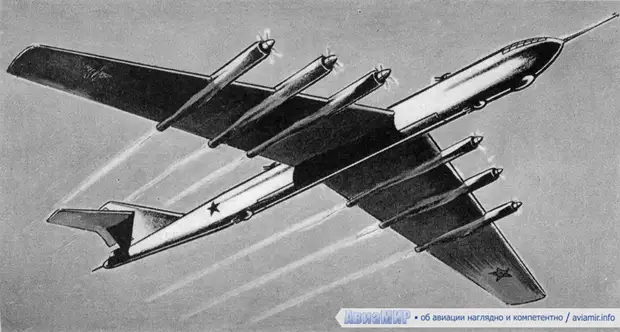

Такими страшилками США запугивали не только своих налогоплательщиков, но и страны Европы

Такими страшилками США запугивали не только своих налогоплательщиков, но и страны Европы

Сегодня, более чем полвека спустя, можно утверждать, что в СССР подобных монстров не существовало. Построили опытный стратегический бомбардировщик Ту-85, но он был четырехдвигательный. Правда, предлагались проекты и шестимоторных гигантов, но они так и остались на бумаге. Во всяком случае «дыма без огня не бывает», поскольку утечка информации с советских предприятий все же была.

В любом случае, поводом для подобной публикации могла быть лишь военная истерия в условиях холодной войны, направленная на «вытряхивание» денег из кармана налогоплательщиков. Об этой статье можно было и не вспоминать, если бы не одно обстоятельство.

В журнале было приведено фото первого прототипа самолета Ту-95, идентифицированного как средний бомбардировщик Ил-38 с четырьмя турбовинтовыми двигателями, как сообщалось, созданными на базе немецкого BMW 028. Об этом самолете американское командование знало с 1952 г. Более того, распускались слухи о существовании в СССР свыше 400 подобных бомбардировщиков. Видимо, желая образумить апологетов холодной войны, сотрудники журнала «Интеравиа» отметили:

«Может быть, история с «400-ми газотурбинными бомбардировщиками» относится к несколько сверхнервной доверчивости со стороны определенных информационных агентств. Поскольку, согласно восточногерманскому источнику, эскадроны бомбардировщика Красных Воздушных сил составляют приблизительно 650 самолетов, и лишь 30 – 35 процентов из них имеют современную конструкцию».

Единственное опубликованное фото первого опытного экземпляра Ту-95 с двигателями ТВ-2Ф из журнала «Интеравиа» (весна 1954 г.). Гипотетически, фотография могла быть сделана любительской камерой с огромного расстояния и впоследствии сильно отретуширована, что существенно изменило облик самолета. С другой стороны, компоновочная схема бомбардировщика на фото (положения крыла и стабилизатора) больше смахивает на вышеприведенный рисунок, чем на облик реального Ту-95.

Единственное опубликованное фото первого опытного экземпляра Ту-95 с двигателями ТВ-2Ф из журнала «Интеравиа» (весна 1954 г.). Гипотетически, фотография могла быть сделана любительской камерой с огромного расстояния и впоследствии сильно отретуширована, что существенно изменило облик самолета. С другой стороны, компоновочная схема бомбардировщика на фото (положения крыла и стабилизатора) больше смахивает на вышеприведенный рисунок, чем на облик реального Ту-95.

Но я забежал вперед. 3 июля 1951 г. Хруничев сообщал Министру обороны Булганину:

«Главным конструктором Климовым уточнено данное им ранее предложение, и он предлагает к созданию ТВД мощностью 7500 э.л.с. и на базе его спаренный двигатель мощностью 15 000 э.л.с.

Одновременно поступило предложение главного конструктора опытного завода № 2 Кузнецова, который предлагает форсировать уже созданный <…> ТВ-2 до мощности 6300 э.л.с., создать двигатель мощностью 7500 э.л.с. и <…> новый двигатель мощностью 12 500 э.л.с.

Специально созданной комиссией из представителей <…> ЦАГИ и ЦИАМ все эти предложения были досконально проработаны и рассмотрены на совещании с участием главных конструкторов Климова и Туполева.

На основании заключения комиссии и требования главного конструктора Туполева, считаю целесообразным включить в план опытных работ создание лишь мощных ТВД по заводу № 117 спаренного <…> 2ВК-4 мощностью 15 000 э.л.с. и по заводу № 2 одиночного высотного <…> ТВ-12 мощностью 12 500 э.л.с.

Указанные двигатели при установке на тяжелом бомбардировщике со взлетным весом 120 – 140 тонн обеспечивают получение следующих данных:

|

Двигатели |

Дальность, км |

Макс.

скорость,

км/ч |

Крейсерская

скорость, км/ч |

Высота

над целью, м |

|

4х2ВК-4 |

15 000 |

900 |

800 -820 |

14 000 – 15 000 |

|

4хТВ-12 |

17 000 – 18 000 |

900 |

800 -820 |

14 000 – 15 000 |

Что касается предложения по созданию ТВД мощностью 6300 т 7500 э.л.с., то указанные двигатели являются не актуальными для решения основных задач по обеспечению современных дальних бомбардировщиков, лишь отвлекут конструкторов и производственные силы от решения задачи по созданию мощных ТВД, в связи с чем включать в план опытных работ задания по этим двигателям в настоящее время считаем нецелесообразным».

Страна очень нуждалась в подобных самолетах, но катастрофа первого прототипа привела к прекращению подготовки серийного производства Ту-95 на Куйбышевском заводе № 18 и передаче его (не состоявшейся) для выпуска самолетов М-4. Лишь появление двигателя ТВ-12 позволило вновь вернуться к выпуску Ту-95.

Ту-95 с двигателями НК-12

Второй опытный экземпляр машины стал заметно легче по сравнению с прототипом. Достаточно сказать, что при замене силовых установок удалось облегчить машину на три с половиной тонны (спарка ТВ-2Ф весила 3780 кг, а один НК-12 – 2900 кг). При этом удельный расход топлива сократился с 0,19 до 0,164 кг/л.с. в час.

16 февраля 1955 г. экипажу летчика-испытателя М.А. Нюхтикова (второй пилот И.М. Сухомлин) довелось поднять в воздух вторую опытную машину, построенную на заводе № 156. Спустя три года ее превратили в летающую лабораторию для испытаний первого советского двухконтурного турбореактивного двигателя НК-6.

В начале 1955 г. заводские цеха стали покидать первые самолеты этого типа (изделие «В»). На долю второго из них (№ 4800002), построенного в марте 1955 г. выпала нелегкая судьба. Уже после третьего полета, 4 апреля машину подломали. На пробеге с сильным боковым ветром летчик М.И. Михайлов не справился с управлением, и самолет выкатился на грунт.

В этом же месяце машину отправили в Москву для подготовки к воздушному параду. Помимо этого самолета в соответствии с приказом МАП от 28 марта 1955 г. для участия в первомайском параде предписывалось выделить опытный и еще два Ту-95 нулевой серии (один резервный).

Парад прошел удачно и спустя две недели авиаторы начали готовиться к очередному Дню воздушного флота. Для этой цели запланировали 13 самолетов М-4 и семь Ту-95. Командирами последних назначили летчиков испытателей от ОКБ-156 М.А. Нюхтикова и И.М. Сухомлина, от завода № 18 – Ю.А. Добровольского, М.И. Михайлова и К.К. Рыкова, от военной приемки завода № 18 – Солдаткина и Сергеева. Экипаж запасного Ту-95 возглавлял летчик НИИ ВВС Д.В. Гапоненко.

Спустя год второй экземпляр самолета нулевой серии №4800002 (первая цифра в номере машины свидетельствует о том, что ее заложили на заводе в 1954 г., а вторая осталась от номера завода № 18), после доработок, снова немного подломали. В апреле 1956 г. летчик Ю.А. Добровольский взлетел с заводского аэродрома в Куйбышеве и, как обычно, поставил тумблер уборки шасси (на самолете стоял электропривод) в положение «убрано». Правая «нога» спряталась, о чем свидетельствовала загоревшаяся зеленая лампочка, а левая, подергавшись, застряла в промежуточном положении. Но беда не приходит одна. Пытаясь облегчить машину, открыли краны аварийного слива топлива, но керосин вытек лишь из баков в правой половине крыла, и 100-тонная машина с тенденцией к левому крену стала заходить на посадку. Пробежав около 130 м, левая нога сложилась и самолет, коснувшись крылом «бетонки», с левым разворотом сошел с ВПП и зарылся колесами в грунт.

Ту-95 №4800002 после аварийной посадки. Архивные фото

Ту-95 №4800002 после аварийной посадки. Архивные фото

Как потом выяснилось, причиной поломки стал разрыв электроцепи в шине двойного питания, что привело к одновременному отказу основной и аварийной систем.

Из всех самолетов нулевой серии до нас дошла лишь одна машина заводской № 48-07, серийный – № 4800007, хранящаяся в музее ВВС в подмосковном Монино. Надо отметить, что серия состояла из десяти машин.

Хвостовое оперение Монинского экспоната с серийным номером. Фото: ©Н. Якубович

На другой машине, пилотируемой летчиком-испытателем завода № 18 К.К. Рыковым, в июне 1955 г., удалось избежать пожара благодаря стрелку-радисту, вовремя заметившему выброс топлива из третьей мотогондолы.

Заводские испытания Ту-95 с двигателями НК-12 завершились в январе 1956 г., о чем министр Дементьев и Туполев поспешили доложитьв ЦК КПСС Н.С. Хрущеву и председателю Совета Министров СССР Булганину:

«7 января (1956 г. – Прим. авт.) в 8-45 утра самолет Ту-95, взлетев для выполнения задания на дальний полет, сделал посадку в 3-59 8 января.

Самолет сделал беспосадочный полет продолжительностью 13 ч 14 мин. и дальностью около 14 000 км. В середине пути с самолета была сброшена бомба-макет весом 5 т.

Самолет взлетел с <…> весом 170 т, в том числе горючего 86 т. После полета на самолете осталось горючего 3,6 т.

Материальная часть во время полета работала нормально, самочувствие экипажа было хорошее.

В связи с тем, что такой полет на самолете совершается впервые, маршрут <…> был выбран в районах наибольшего обеспечения аэродромами: Москва-Омск-Москва-Киев-Чкалов-район Сталинграда (сброс бомбы)-Ростов-на-Дону-Киев-Чкалов (Оренбург)-Казань-Москва—Борисоглебск-Москва.

Крейсерская скорость на прямолинейном полете равняется, примерно, 750 км/ч.

Экипаж самолета состоит из 10 человек. Командир корабля т. Нюхтиков, второй летчик Гапоненко, штурман Селенко, ведущий инженер Кулинский…

Данный полет совершался как завершающий <…> заводские летные испытания самолета Ту-95…».

Спустя месяц в адрес Хрущева Дементьев и Туполев отправили еще одно письмо:

«В результате обработки результатов полета Ту-95 (7-8 января), Ту-95 имел взлетный вес<…>, высота полета 8300 – 12 500 м (полет по потолкам с аэродинамическим качеством, близком к максимальному. – Прим. авт.) на крейсерской скорости 750 км/ч.

На расстоянии 8000 км пути (озеро Горькое) с высоты 10 800 метров сброшена бомба весом 5000 кг и над полигоном произведен отстрел стрелковых установок.

Суммарное время полета 19 часов 14 минут. Дальность – 13 700 км.

Расчет показывает, что Ту-95 имеет дальность полета с грузом бомб 5 тонн – 14 200 км (остаток топлива 5%).

Максимальная дальность – 15 320 км. Проведенный дальний беспосадочный полет Ту-95 свидетельствует, что самолет способен достичь целей с грузом 5 т на удалении 7000 км от аэродрома...

полная версия