-Музыка

- Туман

- Слушали: 1313 Комментарии: 10

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Голубцы из савойской капусты (Kaldolma) |

Здравствуй, честной народ. Давно хотел показать эту штуку: очень уж она замечательная, как говорил почтальон Печкин. Рецепт этот я нашел в книге «Скандинавская кухня» Аурель Бронте.

О плюсах я расскажу ниже, как обычно, а пока ограничусь лишь тем что они классные, с интересной текстурой и цветом. А еще это и главное блюдо и гарнир в одном флаконе.

Так, а теперь немного вводной в виде предыстории из книги: говорят, что когда король Карл XII вернулся в Швецию из Оттоманской империи, то с собой притаранил рецепт этого блюда, ставшего в Швеции классикой. И поскольку виноградные листья были в далекой от солнца Швеции дорогой и редкой штукой, то в первом же напечатанном рецепте упомянули, что эти самые листья можно заменить савойской капустой. Со временем блюдо обросло местными модификациями- начинку стали делать из свинины и говядины, а подавали такие голубцы с брусникой и картофельным пюре. Вот такая вот история. А теперь- к барьеру:

Понадобится вот что:

- 1 большой кочан савойской капусты. (Заменяется белокочанной капустой)

Для начинки:

250г фарша из говядины. В этот раз я говядину заменил на курицу. Планировалось, что будет есть дочка, а ей курица ближе.

250г фарша из свинины

-1ч.л. соли

- 50г панировочных сухарей. Я заменил Одесским рогаликом. Можно белым хлебом без корочки- пару кусочков

-150мл молока

- 1 вареная картошка

-1 маленькая луковица. Мелко нарезать

-1 яйцо

-1\2 чл. Молотого душистого перца

- 1\2 чл. Тертого мускатного ореха

Гарнир-соус:

- небольшой кусочек сливочного масла и пару ст.л. растительного масла

- 50г бекона ( в этот раз мною не использовался, хотелось, чтобы в качестве гарнира были только овощи. Вы же смотрите по ситуации- с беконом тоже получается вкусно)

-100-200г стеблевого сельдерея

-100-200г моркови

- 200-300г шампиньонов

- 250-300мл воды или бульона

Поехали:

- Сварить одну картофелину. Очистить и размять вилкой или натереть на мелкой терке.

- Смешать оба вида фарша с солью.

- Булку или сухари залить молоком и оставить на пару минут.

- Добавить все остальные ингредиенты к фаршу и тщательным образом все вымешать. Накрыть чем-нибудь подходящим и дать постоять полчаса.

- Теперь капуста: аккуратно вырежьте кочерыжку и немного разберите листья, стараясь их не порвать.

- В подходящей кастрюле закипятить воду, поместить туда капусту и бланшировать 7-9 минут. Затем разобрать на листья. Если ближе к центру листья все еще твердые, то кочан снова можно закинуть в кипяток на пару минут и доразбирать капусту до конца.

- Теперь сама сборка: тут видимо зависит от привычки, но мне удобнее лист располагать так, чтобы основание листа было справа и потом отрезать эти пару-тройку сантиметров с твердой частью- там все равно избыточный участок.

- Бывает, что лист и так короткий и отрезать ничего нельзя. Тогда я приспособился переворачивать лист, и коротким ножом подрезать толстую часть- она становится тоньше и мягче. Лист нормально сворачивается и не ломается

- Выложить на лист начинку и сверните голубцы так, как закручиваете блинчики: сначала боковые стороны к центру, потом закручиваете снизу вверх, придерживая бока. Делается все это слегка внатяжку. Сам голубец укладывается швом вниз. Все элементарно.

- Разогреть духовку до 180С.

- Теперь соус-гарнир: в сковороде разогреть сливочное масло и добавить нарезанный кубиком бекон- готовить на среднем огне пару минут. Если бекон не используете, то добавить пару ст.л. растительного масла.

- Добавить нарезанные по возможности одинаковым кубиком сельдерей, морковь и шампиньоны- готовить несколько минут на среднем огне почти до мягкости.

- Все слегка посолить. По желанию добавляется черный перец.

- В подходящую форму для запекания выложить половину подготовленных овощей, сверху- голубцы. Сверху добавить оставшиеся овощи.

- Влить 3\4 бульона, оставив немного про запас. В книге рекомендовалось голубцы смазывать растопленным сливочным маслом, но мне этот момент не зашел и я его пропускаю.

- Готовить голубцы 35-45 минут, периодически смазывая голубцы бульоном из формы, дабы не подсыхали. Если кажется, что бульона мало- добавьте еще.

- На стол ставить со сметаной в комплекте.

Технические вопросы и замены:

- Мясо: тут просто по желанию. Можно делать как на одном виде фарша, так и комбинировать. Я обычно делаю из свино-говяжьего фарша или просто на курином филейном.

- Капуста: савойская, повторюсь, заменяется привычной белокочанной. Или виноградными листьями, что и понятно

- Вареная картошка. Вангую, многие запарятся варить одну картошку для этого. Да, можно и без нее, но она дает свой привкус и приятно, когда мелкие ее части ощущаются. Поэтому и не советую разминать ее совсем в пюре.

- Рис: в этой версии его нет. Для меня это плюс, поскольку в начинке превалирует мясо, а я люблю мясо. Если же вы сторонник привычных голубцов с рисом, то велкам- добавляйте.

- По желанию, для большей ароматики к овощам можно добавлять немного свежего тимьяна.

- Из одного кочана получается 20-23 штуки. Из совсем мелких листьев крутить неудобно.

Выводы: что тут скажешь- голубцы, дамы и господа. С приятной, упругой текстурой и интересным вкусом. Когда попробовал впервые, мне понравилась их консистенция- они легко режутся ножом и не разваливаются в невнятную кашу. Вкус насыщенный, мясной. За овощную часть отвечает гарнир, который на поверку оказался настолько хорошим, что я в дальнейшем стал его делать в три раза больше. Потом эти овощи можно подавать и к мясу, и к котлетам и к картофельному пюре и к пустому рису. Короче, народ, блюдо это без выпендрений и являет собой пример простой и понятной домашней кухни: пришел с работы, разогрел себе пяток таких голубцов, бахнул ложку сметаны и вуалябля- жить можно. Если мало- повторить.

Короче говоря, предлагаю приобщиться к прекрасному, приготовить и научиться чему-то новому...

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям

Победа Трампа подтверждена пересчетом голосов системы Quantum Blockchain... |

Сразу после окончания выборов на многие избирательные участки страны были отправлены специальные подразделения Национальной гвардии, в задачу которых был поставлен поиск поддельных, вброшенных бюллетеней. Проверка продолжалась до раннего утра 8 ноября.

Ранее, для предотвращения мошенничества официальные бюллетени были напечатаны с невидимым индивидуальным водяным знаком кода и зарегистрированы в квантовой системе блокчейн. На момент написания этой статьи в пяти штатах через лазерный сканер было пропущено 14 миллионов бюллетеней, 78% из которых не прошли проверку из-за отсутствия водяных знаков для проверки бюллетеня.

В 100% бюллетеней, которые не прошли тесты на достоверность “люди проголосовали” за Байдена. Первоначальный тест показал, что, согласно водяным знакам на подтвержденных бюллетенях, введенных в квантовый компьютер, Трамп выиграл переизбрание с более чем 80% законных бюллетеней.

Поэтому, согласно полученной на этом срезе пропорции, при её пересчете на всю страну 73,5 миллиона голосов были отданы за Трампа против 25,9 миллиона, отданных за Байдена. При этом компьютер не учитывал бюллетени, заполненные за Трампа, но выброшенные злоумышленниками. В этом свете весьма интересно, что в аккаунте Twitter у Трампа было 88,8 миллиона подписчиков против 16,6 миллиона у Байдена.

Используя инфракрасное оборудование, которое считывало, какие бюллетени были настоящими или поддельными, элитные национальные гвардейцы были отправлены в несколько целевых штатов: Алабама, Аризона, Пенсильвания, Колорадо, Техас, Висконсин, Теннесси, Вашингтон, Вирджиния, Делавэр, Иллинойс и Кентукки. По всей стране более 500 национальных гвардейцев стояли на страже правильного подсчета голосов.

Кроме того, как выясняется, тесты на мошенничество при голосовании были гораздо шире. В дополнение к водяному знаку эти официальные бюллетени также содержали чернила, наделенные особым не радиоактивным изотопным ядром, создающим идентификатор электронного излучения, который позволял отслеживать местоположение этого бюллетеня с помощью систем GPS. Другими словами, они могли отследить, заполнило ли бюллетень лицо, указанное в нем или же бюллетень заполнялся неизвестно кем и неизвестно где, а не по месту проживания избирателя.

В понедельник, 9 ноября команда Трампа подает по случаю всего этого специальный отдельный иск в дополнение ко всем другим искам. Так, только по Пенсильвании юрисконсульт Трампа Руди Гулиани предоставил суду показания 50 наблюдателей за опросом, которые утверждали, что их лишили возможности проверять почту в бюллетенях.

Подводя итог фальсификация в общенациональном масштабе поверенный Белого дома Сидни Пауэлл (по слухам, он будет назначен следующим директором ФБР) сказал: «Hammer and Scorecard – программное обеспечение безопасности NSA, которое стало незаконным, использовало алгоритм, который давал Байдену 3% преимущество при голосовании в Висконсине, Мичигане, Пенсильвании, Джорджии, Неваде и Аризоне».

Ожидается, что все эти юридические вопросы будут урегулированы до 14 декабря 2020 года, когда соберется Коллегия выборщиков. К тому времени реальные результаты выборов, которые будут установлены после судебных баталий – определят все законно поданные голоса. На совместном заседании Конгресса победа Трампа будет официально объявлена 3 января 2021 года...

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Повесть о настоящем майоре... |

В одном далёком и заброшенном авиационном гарнизоне была средняя школа. Школа как школа - развалюха. Учителя как учителя - пауки в банке. Дети как дети – черти, одним словом. И вот однажды по прямой указке из РОНО на должность учителя по ОБЖ приняли отставного майора, пенсионера вооружённых сил, которого все звали просто - Макарыч.

Большинство старых учителей почти все ушли из школы на пенсию и уехали в центр страны. Школа неизменно пополнялась молодыми учителями. Они очень любили поязвить и поиздеваться над старым отставным офицером, особенно по вопросам педагогики.

И вот однажды представился вот такой случай. Заболел учитель истории, и дабы не сорвать урок в одном недисциплинированном классе, завуч решила направить туда нашего майора, ну в смысле - бросить под танк. Макарыч был из тех людей, которые не ропщут, а получив приказ идут его выполнять. И так – звенит школьный звонок, и урок начинается… а начался он с того, что сначала отрепетировали встречу начальника, потом доклад дневального по роте, конечно, всё строго с требованиями строевого Устава. Затем, осмотрев класс взглядом профессионального снайпера, новоявленный Песталоцци чётко, командирским басом спросил:

- Какое задание было на дом, товарищи?

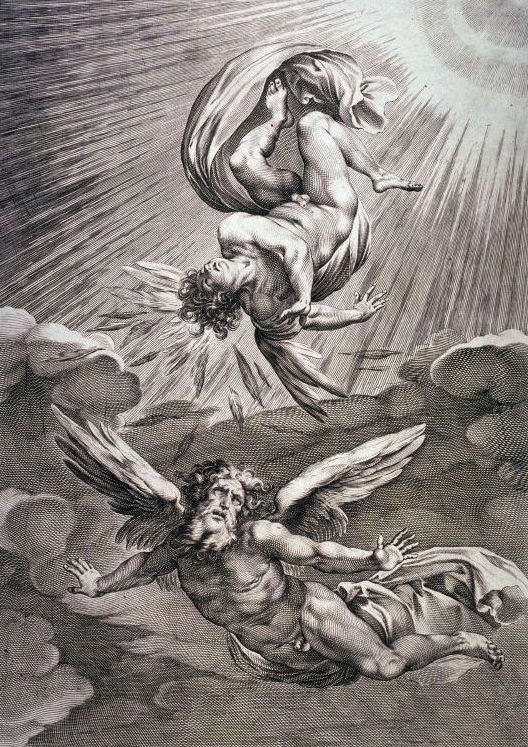

Один из учеников, Вовочка Пупкин, поднял руку и чётким голосом доложил, что на дом была поставлена боевая задача на изучение мифов древней Греции, в частности миф об Икаре. Тогда воен.спец попросил ученика рассказать ему про этот миф. Ученик вышел к доске и бодрым голосом доложил о том, что мифический герой Икар сделал себе крылья, на которых полетел к солнцу. И вот он поднялся высоко-высоко, прямо к самому солнцу, отчего крылья Икара расплавились и сгорели. В результате Икар упал в море и погиб.

- Да… - вздохнул внук Макаренко.

Макарыч не знал материалов урока, но детей надо было чем-то занять в течение ещё получаса. А отставной майор был из той породы людей, которые бросались с гранатами под танки, закрывали своим телом амбразуры и пикировали в горящих самолётах на головы врагов.

Для Макарыча не было невыполнимых задач - он считал, что если задача поставлена, то она должна быть выполнена, любой ценой, не жалея крови и самой жизни. Но всем известно, что как задача ставится - так она и выполняется.

- Так что мы имеем? - погремел на весь класс Сен Сей. - А имеем мы, товарищи, тяжёлое лётное происшествие, связанное с гибелью человека, и давайте всё же разберёмся в обстоятельствах, причинах и виновниках данной катастрофы. Итак, паре лётчиков была поставлена боевая задача - выполнить перелёт над Средиземным морем, с острова Крит на остров Мальта.

Макарыч нарисовал маршрут перелёта на доске.

- Расследованием установлено:

1. Пара истребителей, лётчики Дедал и Икар, произвела взлёт и набор высоты.

2. На маршруте следования лейтенант Икар произвольно отклонился от заданного маршрута, чем нарушил боевой порядок. В результате чего произошла полная потеря ориентировки. Не зная эксплуатационных ограничений, лейтенант Икар пытался восстановить ориентировку по солнцу. В ходе поиска ориентиров, были грубо нарушены ограничения по высоте, скорости и прочности летательного аппарата.

В результате чего летательный аппарат разрушился и упал в море, лётчик лейтенант Икар погиб.

3. Причинами данного происшествия являются:

- личная недисциплинированность лейтенанта Икар,

- плохая теоретическая подготовка группы к полёту,

- безграмотное управление полётом группы по маршруту, со стороны ведущего группы капитана Дедал.

В ходе расследования причин катастрофы также установлено:

- постановка задачи на перелёт группе, командиром полка полковником Зевс не производилась.

- заблаговременная подготовка к полётам по маршруту не планировалось, и не проводилась,

- предварительная подготовка была проведена с низким качеством, причём контроля готовности к полётам не было,

- метео-обеспечение перелёта отсутствовало,

- радио и локационное обеспечение не велось,

- аварийные маяки и система опознавания не включалась,

- поисково-спасательное обеспечение не проводилось из-за его полного отсутствия,

- сертификации летательного аппарата не имеется,

- журналы подготовки техники к полётам отсутствуют,

- формуляры на авиационную технику утеряны,

- средства объективного контроля не использовались,

- радиолокационный контроль за выполнением перелёта не проводился,

- тренажи по штурманской подготовке и действию в особых случаях при полёте не планировались и не проводились,

- лётчик лейтенант Икар порядок действий при потере ориентировки не знал и не отрабатывал на земле,

- командные пункты ПВО и центры управления полётом не оповещались,

- контроль за выполнением поставленной задачи, со стороны вышестоящего командования отсутствовал.

Вывод:

- весь набор фатальных нарушений требований документов, регламентирующих лётную работу, и привёл к тяжёлому лётному происшествию.

Виновниками данного летного происшествия являются:

- командир авиационной части полковник Зевс, утерявший контроль за выполнением поставленной задачи,

- ведущий группы капитан Дедал, проявивший полную неспособность управлять группой как во время полёта, так и при подготовке к нему,

- лётчик лейтенант Икар, проявивший личную недисциплинированность и слабые теоретические знания в конструкции летательного аппарата и его эксплуатационных ограничений.

Итак, товарищи, записываем мероприятия:

- полковнику Зевс, за утерю контроля за лётной подготовкой экипажей, объявить о неполном служебном соответствии,

- капитана Дедал, проявившего слабые навыки руководства полётом группы и подготовки к нему, с должности снять и назначить с понижением.

- материалы расследования данного лётного происшествия изучить во всех частях и подразделениях, о чём доложить мне письменно….

Звенит звонок… в классе стоит жуткая тишина, точнее оторопь…

(О данном уроке я узнал от своей жены, учителя высшей категории, которая в учительской, вместе с учителями, через прослушивающее устройство слушала данный вариант мифа об Икаре, в изложении настоящего майора.)

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Французский историк поддержала статью Путина. И сказала еще хуже... |

Все мы помним, как в середине июня Владимир Путин опубликовал свою статью, в которой вскрыл новые подробности о причинах начала Второй мировой войны. Озвученные факты были взяты из секретных советских архивов. И акцент в статье был сделан на весьма некрасивом поведении будущих союзников, а уж Польша там и вовсе выступила чуть ли не в качестве сторонника политики Гитлера.

Путин тогда призвал и западные страны вскрыть все свои секретные архивы и рассказать правду о том, как все было на самом деле.

Оттуда последовали разные реакции. Например, Дании, невесть откуда-то посчитавшей, что может оценивать Вторую мировую войну. Ее журналист Эмиль Роттбелль в своем информационном агентстве Berlingske написал ответ на эссе Путина под название “9 тысяч слов лжи”.

Но нас , конечно, больше интересует ни какая-то Дания с ее безвестным автором, а, например, мнение известного французского историка Анни Лакруа-Риз, специалиста по международным отношениям того времени. Она тоже откликнулась на статью Путина, и, посмотрите, что она сказала в своем интервью!

– Ваша реакция на статью Путина?

– Президент Путин не в первый раз высказывается об исторических обстоятельствах подготовки и начала Второй мировой войны.

Хочу отметить, что для меня как историка заявляемые им тезисы ничего принципиально нового не привносят. Они просто соответствуют действительности. Ранее, несколько месяцев назад, когда президент Путин также описывал картину развязывания войны и роль в ней западных держав, значение Мюнхенского сговора и т. д., он сказал одну интересную вещь. Он сказал, что Россия собирается открыть доступ ко всем архивным документам, и призвал к тому же все западные страны. Это говорилось в контексте установления объективной исторической истины. Но мне кажется, что господин Путин тут немного недооценивал ситуацию. Дело в том, что на самом деле на Западе ключевые источники уже давно открыты и доступны в архивах.

Многие важные документы из советских архивов были опубликованы сразу же после победы Советского Союза, в частности, материалы по 1938–1940 годам, для этого не надо было ждать постсоветского периода.

Вскоре после войны документы опубликовали также англичане. В Documents on British foreign policy были опубликованы материалы, которые я читала и которые однозначно свидетельствуют о доле ответственности англичан в начале войны, состоявшей, в частности, в категорическом отказе от оборонительного франко-англо-советского альянса. Англичане тогда честно, нужно отдать им должное, позволили это установить.

Все архивы международных отношений говорят о том же — о саботаже оборонительного союза. И совершенно неоспоримо, что саботаж этот никак не связан с действиями СССР. Потому что между 1930 и 1933 годами и даже раньше этого СССР делал всё возможное, чтоб добиться такого союза.

То, что в Мюнхене Франция и Англия официально «кинули» Чехословакию — страну, бывшую главным союзником Франции в рамках сдерживающего союза, аналогичного союзу времен Первой мировой, известно давным-давно. Этот союз был в некотором смысле повторением конфигурации времен Первой мировой войны.

Перед Первой мировой Россия и Франция, за которыми несколько позже последовала Великобритания, создали оборонительный альянс. Этот альянс сыграл в ходе войны абсолютно решающую роль. Именно благодаря ему довольно скоро после начала войны стало ясно, что Германия неспособна ее выиграть, потому что вынуждена воевать на два фронта. Об этом все помнили, и такой союз стал бы эффективным средством недопущения новой войны.

В моих работах я опираюсь на западные источники, потому что не знаю русского языка. Так что, говоря о политике СССР, так же как и о политике Запада, я ссылаюсь только на западные архивы. Так вот, в двух моих очень толстых книгах: «Выбор поражения», в которой рассматриваются 30-е годы с экскурсами в более ранний период, и «Ватикан, Европа и рейх» — я показала, что уже начиная с 20-х годов СССР все время старался сформировать трехсторонний оборонительный союз. Особенно после того, как со стороны французского премьера Эдуара Эррио наметилась перспектива политического признания. И это несмотря на то, что отношения между СССР и Германией казались наилучшими в 20-е годы. Германия единственная признала советское государство, еще до того, как официально образовался СССР. Но это не помешало советским лидерам уже тогда оценить реальность угрозы новой германской экспансии.

Второй рейх, потом Веймарская республика, чья внешняя политика ничуть не отличалась, и затем Третий рейх — все они наследовали доимпериалистическим немецким проектам экспансии — то есть проектам Австрийской, а затем Австро-Венгерской империи. К примеру, задолго до появления СССР с его большевистской идеологией, еще в конце XIX века, в Германии печаталась масса статей, в которых говорилось, что русские очень плохие хозяева на Украине, что последняя могла бы быть намного более процветающей, если бы хозяевами стали немцы.

Западные архивы позволяют однозначно установить, что провал союза между западными державами и СССР был результатом сознательного саботажа.

И я полностью отвечаю за свои слова. Еще с лета 1932 года — я показала это опять-таки исключительно на материалах западных источников — французские дипломаты и военные начинают говорить об альтернативе: либо Сталину со своими соратниками удастся добиться трехстороннего союза, подобного Антанте, то есть вынуждающего Германию в случае агрессии с ее стороны воевать на два фронта, либо Сталин будет вынужден искать компромисса с Германией, который позволит СССР выиграть время. Это еще в 1932 году! А в 1933-м это уже становится просто-таки лейтмотивом в переписках французских и английских послов и военных атташе. И все-таки Запад сделал всё для подрыва союза с СССР. И после этого кто-то может возмущаться пактом Молотова — Риббентропа?

Таким образом, Путин совершенно объективен, говоря об ответственности Запада в развязывании войны. Но всё это у нас давно известно и доступно для изучения. Проблема не в недоступности источников, а в том, что до населения совершенно не доводится информация, вытекающая из их изучения. На Западе уже стало невозможно какое-либо массовое ее распространение.

Путин все время подчеркивает значение Мюнхенского сговора. Но он повторяет ровно те же выкладки, которые были сделаны еще во времена его подписания. Причем и СССР, и каждая из западных стран делали тогда идентичные заключения! На этот счет существуют просто горы документов. Пример Франции в этом отношении невероятно красноречив. Существует, например, текст сотрудника нашего Генерального штаба, написанный за пару недель до Мюнхенской конференции. В середине сентября 1938 года он пишет, что если Чехословакия не будет спасена, то падет последнее препятствие на пути к оккупации Франции. И заключает он свой текст тем, что если мы уступим рейху, то Франция будет «неминуемо побеждена, а ее территория расчленена». Это — сентябрь 1938 года!

Есть еще один замечательный факт. Он связан с последней фазой подрыва трехстороннего соглашения и подготовки к войне — фазой, которую я называю «московским фарсом» (Мюнхен был предпоследней фазой). И я не одна представляю вещи таким образом. Очень серьезные англоязычные историки говорили то же самое. Этот «московский фарс» был встречей между советским военным командованием и военными представителями Франции и Англии в начале второй половины августа 1939 г.

В это время немецкие войска на виду у всех уже стоят у границы Польши. Британский и французский представители же не торопятся и вместо самолета едут в Москву целых пять дней: на пароходе, а затем на поезде. Притом что СССР еще с марта 1939-го без конца просит все страны, находящиеся под угрозой, собраться и принять меры по противодействию, создав, наконец, оборонительный союз.

На встрече в Москве француза и британца встречает вся советская военная верхушка: Ворошилов, Шапошников и т. д. А кого же послали мы? Бравого генерала Жозефа Эме Думенка — никому не известного военного коменданта Лилля, который бродил по парижским кабинетам, пытаясь понять, что от него требуется. Но ему никто ничего толком не объяснил, потому что всё, что от него требовалось, это ничего не подписывать. И, соответственно, он ехал без надлежащих полномочий. А от Великобритании был столь же второплановый адмирал по фамилии Дрэкс, который во время всего этого недоразумения только и делал, что всё расстраивал.

И вот, Думенк возвращается на родину с досье, которое я читала во Французском военном архиве в Венсене. Содержание этого досье совершенно вопиюще для Запада! В нем дано всё необходимое, чтоб предвидеть развитие событий. Человек, прочитавший его, не может и помыслить, что за пакт Молотова — Риббентропа и за всё, что за ним последовало, можно возложить ответственность на СССР.

Но есть и другие свидетельства. Чего стоит, например, телеграмма от 23 августа (день подписания советско-германского соглашения) французского военного атташе Огюста Паласа: «Для СССР договор с Германией есть лишь наихудший вариант и, возможно, средство давления, чтобы ускорить создание искомой коалиции»!

Между прочим, после этого маскарада в Москве член британской делегации, шотландец маршал Чарльз Барнетт, уже распрощавшись с откровенно расстроенным Ворошиловым, заметил в присутствии остальных британцев и французов, стоявших с мрачными лицами, что «наша неудача представляет „большую победу“. Это изумительное соглашение между Гитлером и Сталиным позволит нашим правительствам больше не церемониться с коммунизмом» (я цитирую из доклада Думенка!)

Тут имелся в виду не только СССР. Жорж Бонне — министр иностранных дел с весны 1938 года, который воплощает предательство французской элиты и сделанный ею выбор поражения, при этом он как бы республиканец, член Радикальной партии. Так вот, Жорж Бонне встретился 1 июля 1939 года в Париже с послом рейха графом фон Вельцеком. Бонне заявил фон Велькецу, что, мол, всё замечательно, что мы отменим выборы (которые должны были пройти весной 1940 года), запретим политические собрания (то есть собрания французской Компартии) и «образумим коммунистов».

Вот что подразумевала ремарка британца: теперь мы разберемся со всей внутренней оппозицией. Об этом Путин, правда, не упоминал, но это пример того, до какой степени детальности нам известно об обстоятельствах саботажа франко-англо-советского союза.

– Какую роль играла в этой конфигурации Польша, которая сегодня особенно яростно нападает на Россию, делая из нее чуть ли не главного агрессора Второй мировой?

– Конечно, кроме саботажа, о котором я говорила, нужно рассказать о том, как Запад использовал Польшу, которую немцы и французы называли гиеной или стервятником. Г-н Путин сказал немало нелицеприятной правды о ее роли, но, поверьте мне, архивы показывают, что сколько бы он ни говорил, этого всё равно будет недостаточно! Поведение клики Юзефа Бека — наследницы клики Пилсудского — просто омерзительно, и оно при этом являет собой полное национальное предательство. Эти люди буквально принесли в жертву собственную страну и, полностью отдавая себе в этом отчет, отдали ее народ на растерзание. При этом Бек держал колоссальные суммы в немецких банках — сотни миллионов, согласно данным французской военной разведки.

Однако у этого предательства есть и другие аспекты, которые Запад должен был бы честно признать. Дело в том, что западные страны постарались прикрыться Польшей. Они хотели взвалить на нее всю ответственность за войну. На самом же деле на Польшу им было глубоко наплевать. Французские архивы, например, содержат неопровержимые доказательства того, что существовали планы военной оккупации Польши. Правда, французы не собирались их воплощать, но они существовали! Когда Ворошилов в августе 1939 года развернул перед французом и британцем военные планы, объявив, что вот у нас есть такие-то три плана, а какие у вас? — у французов их не было. То есть они были, но они не могли их показать! А в эти планы входила оккупация Польши. Чтобы победить Германию, была идея, вернее, рабочая гипотеза, оккупировать своего так называемого союзника.

В книгах «Выбор поражения» и «От Мюнхена до Виши» я показала, что Польша, конечно, проявила себя крайне гнусно, но Франция и Англия использовали ее в своих целях и были полноценными хозяевами игры, особенно после 1933 года, притом что Польша — я об этом тоже пишу — фактически вступила в политический союз с Германией. Немецкий режим Польшу вполне устраивал, соответствовал ее собственной диктатуре, ее преследованию красных, евреев и пр.

Заметьте, когда пришло время Мюнхенской конференции, Париж и Лондон совершенно не посчитались со своим добрым и довольно сильным союзником Чехословакией. Зато они были очень обходительны с Польшей — лилипутом со слабой армией, на которую они и смотрели как на ничтожество. Я в связи с этим нашла и воспроизвела в книгах документы 20-х годов, которые ясно показывают, что в 1920-м, когда Польша напала на молодую советскую Россию, она бы ничего не добилась без помощи французской армии.

– Каково значение столкновения идеологий в исторических событиях, которые вы описываете? Ведь воевали не просто Германия, СССР, Запад, а коммунизм и фашизм.

– Я думаю, что, несмотря на важность идеологической сущности Советского Союза и идеологий вообще, они не играли первостепенной роли в отношении Запада к СССР. Первостепенное значение имели материальные и экономические интересы. СССР был нестерпим для Запада в первую очередь по этой простой причине. Например, в России, начиная с 1890-х годов, вся современная промышленность (не считая старую традиционную промышленность — сельскохозяйственную и частично текстильную) была под контролем иностранного капитала. Национальное богатство России было фактически в руках Запада. А большевики имели наглость всё это национализировать! Я хочу сказать, что ненависть к Советской России была в первую очередь ненавистью империалистического характера.

Вообще-то в данном вопросе никакие архивы не нужны. Достаточно задаться вопросом, почему поражение коммунизма в 1989 году не угомонило Запад в отношении России, несмотря на все обещания, данные Горбачеву. Если бы идеологией объяснялось всё, то невозможно было бы понять, почему Россия по-прежнему не дает покоя Западу. Просто экономические интересы остались в силе. Запад давным-давно алчно смотрит на богатства России, особенно на Украину. В моей книге о предпосылках создания Евросоюза я цитирую мнение правого, даже крайне правого польского деятеля Романа Дмовского, высказанное им в 1930 году. Дмовский принадлежал к антинемецким правым силам (он был, конечно, и антирусским, но антинемецким — особенно). Так вот, этот самый Дмовский в 1930 году пишет, что Запад хочет во что бы то ни стало оторвать Украину от России, с чем Россия никогда не сможет смириться, потому что это превратит ее из страны-производителя в зависимую страну-потребителя. Надо, конечно, учитывать, что в ту пору СССР еще не успел расшириться в восточном направлении.

Аналогичные материальные интересы действовали, конечно, и между рейхом и остальными западными державами. Был, разумеется, общий «крестовый поход» против Советов, но западные страны, как известно, не менее свирепо рвали на части и друг друга. При этом их главной слабостью по отношению к рейху была именно глубина экономических связей с ним.

В качестве примера важности экономической составляющей можно привести ту же историю с «киданием» Чехословакии. Почему Франция отвернулась от нее?

Чехословакия была центральным звеном французского оборонительного союза. Она была буквально маленькой Францией. И всё вооружение было у нее от Шнейдера — крупнейшего французского оружейника. Шнейдер контролировал оружейные заводы «Шкоды» и был там полным хозяином. А после кризиса 1929 года Чехословакия превратилась в мертвый груз. Британский финансовый капитал счел, что перевооружение Германии ему экономически невыгодно. Гораздо выгоднее дать немцам огромные кредиты, чтоб они сами занялись своим вооружением. И вот в декабре 1938 года, через пару месяцев после Мюнхенского сговора, Шнейдер продает «Шкоду», не приносящую прибыль, Круппу! При этом во Франции распространили информацию, будто покупателями были какие-то чехословацкие группы. А как известно, без заводов «Шкоды» Германия не могла начать войну. И где тут идеология?

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Москва: кто в меньшинстве? |

Как сообщила Счетная палата, в период с января по июль текущего года убыль населения России увеличилась более чем на 30% и составила 316,3 тысяч человек. В среднем по стране число умерших в 1,4 раза превысило число родившихся, а в аналогичном периоде прошлого года — в 1,2 раза. При этом в 41 российском регионе это превышение составило 1,5−2,4 раза.

За первое полугодие число родившихся россиян составило 811,7 тысячи человек, что на 5,7% меньше, чем за тот же период прошлого года. Во время ограничений из-за коронавируса миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения на 20,6%. А согласно прогнозу правительства из обновленной версии единого плана по достижению национальных целей до 2030 года, население России к концу года может уменьшиться на 352,5 тысячи человек, а к 2024 году — на 1,2 миллиона.

На этом тревожном демографическом фоне со стороны руководства главных мегаполисов страны — Москвы и Петербурга прозвучали призывы о необходимости дополнительного притока рабочей силы из-за рубежа. Так, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что резко сократилось количество прибывающих трудовых мигрантов и «далеко не все москвичи готовы работать на таких работах», приводя в пример возможные трудности с уборкой снега зимой. О проблемах с рабочей силой заявили целые отрасли: строительные, ЖКХ, обслуживания, транспорта. В это же время и в Петербурге глава Комитета по труду и занятости населения городского правительства Дмитрий Чернейко тоже заявил о неблагополучии на рынке труда. По его словам, причина не только в нехватке мигрантов, но и в том, что уехали люди, которые приезжали раньше из других регионов и «тоже работали, как правило, в тени».

По данным МВД, на миграционный учет были поставлены 6,7 миллиона человек с января по сентябрь 2020 года — почти в два раза меньше, чем за этот же период в 2019 году (12,9 миллиона человек). Упало и число трудовых патентов: в 2019 году их получили 1,2 миллиона человек, а в 2020 — 790 тысяч.

Публикуя такие данные, власти как бы намекают на необходимость привлечения дополнительного числа мигрантов. А ведь известно, что многие россияне из провинции охотно бы заменили гастарбайтеров в Москве и Петербурге, но тем платят низкую зарплату, а потому привлечение на эти работы россиян невыгодно алчным работодателям.

К чему это может привести на фоне сокращения коренного населения? И что сейчас происходит с демографической ситуацией в Москве? Прежде своего, оказывается, что свежих официальных статистических данных на этот счет попросту нет. Во всех энциклопедиях приводят только ссылки на последнюю перепись населения 2010 года. А вот что произошло за последние десять лет — вакуум. По данным переписи 2010 года, число русских в Москве составляло 91,6%. На втором месте, согласно этой переписи, шли украинцы — 1,4%, на третьем — татары (1,3%). Это при общей численности населения столицы в более чем 12 миллионов жителей. Понятно, что в такие цифры трудно поверить, достаточно просто выйти на улицы Москвы и посмотреть по сторонам. Тем более, что численность нелегалов из ближнего и дальнего зарубежья, находящихся в столице, этой переписью никак не учитывалось, а она составляет только по приблизительным подсчетам несколько миллионов человек.

Любопытно, что если верить этой переписи, то число русских в столице по сравнению с предыдущим периодом даже возросло. Так по данным 1989 года оно в столице составляло 89,7%, в то время как общее число жителей Москвы — почти 8 млн человек.

Сегодня в интернете выложены данные со ссылкой на некие «закрытые источники», согласно которым, русские составляют сейчас лишь около 30% населения столицы России. На втором месте — азербайджанцы, примерно 14% населения.

При этом число азербайджанцев в столице благодаря высокой рождаемости и большой миграции быстро растет. Их в Москве уже больше, чем в Баку.

Следом идут представители других коренных тюркских этносов России —татары, башкиры и чуваши. Их около 10% населения. Татар в Москве, кстати, тоже насчитали более, чем в Казани. Однако татары жили в Москве испокон веков, а не являются представителями другого государства, как азербайджанцы. Далее славянский этнос — украинцы. Выходцев с «незалежной» в Москве около 8%. 5% составляют армяне, в том числе и недавно приехавшие из Армении и Нагорного Карабаха. Примерно 5% москвичей это — недавние гастарбайтеры из Средней Азии: узбеки, таджики, киргизы, казахи. Столько же уроженцев Дальнего Востока: китайцев, корейцев, вьетнамцев. Небольшую группу москвичей составляют приезжие с нашего Северного Кавказа, граждане России — чеченцы, ингуши, дагестанцы, осетины, карачаевцы, балкарцы, адыги. Их около 4%. Примерно по 3% в Москве белорусов, грузин, молдаван, цыган и евреев.

Из этого следует, что славяне в Москве впервые в истории оказываются сегодня в меньшинстве. Включая русских, белорусов и украинцев, всего около 40% населения города. А вот число мусульман в столице России быстро растет. И по прогнозам демографов, вскоре составит большинство москвичей, особенно среди молодежи.

К тому же некоторые приезжие трудовые мигранты в Москве не учтены и проживают в городе нелегально. Так что реальные цифры могут оказаться еще выше.

По данными Счетной палаты о снижении численности населения России, число русских в Москве будет продолжать уменьшаться. Особенно на фоне высокой рождаемости среди приезжих.

Некоторые призывают в связи с этим особенно не беспокоиться, указывая, что такая же демографическая ситуация складывается и во всех других крупных европейских столицах, где тоже численность коренного населения сокращается, а число приезжих растет. Однако на фоне того, что сегодня происходит, например, во Франции, беспокоиться все-таки есть о чем. Представители целого ряда народов не ассимилируются, а живут отдельными диаспорами. Где свои законы, нравы, обычаи и своя религия. А некоторые из них, получив российское гражданство и оказавшись затем на ответственных постах в государственной власти РФ, начинают отстаивать интересы тех стран, из которых они приехали в Россию, что далеко не всегда соответствует национальным интересам нашей страны.

Один из последних примеров — скандал, который произошел во время телевизионного ток-шоу Владимира Соловьева, где обсуждалась война в Карабахе, о чем уже писало «Столетие». Одна из приглашенных — Саадат Кадырова вдруг начала яростно отстаивать интересы Азербайджана и дошла до того, что пригрозила России «десятью Карабахами» и сравнила христианский храм в Шуше с «сортиром». Но особое возмущение телезрителей вызвал тот факт, когда они узнали, что Кадырова занимает в Москве важный пост в государственном информационном агентстве ТАСС и преподает в вузе. А когда журналисты стали выяснять, как такое могло случиться, то оказалось, что кадрами в ТАСС ведает первый заместитель генерального директора Михаил Гусман, уроженец Баку.

А ведь известно, что Россия, связанная добрососедскими связями как с Азербайджаном, так и с Арменией придерживается в этом конфликте строго нейтральной позиции, призывая обе стороны прекратить вооруженное столкновение и начать мирные переговоры.

Однако оказалось, что те представители национальных диаспор, которые имеют российское гражданство, в этом деле выступают сейчас против национальных интересов РФ. Так, брат Михаила Гусмана — Юлий Гусман, получивший в свое время популярность, выступая в КВН от Баку, остался потом в Москве, где активно работает сейчас на телевидении, в театре и кино, в интервью Trend Life заявил: «Я сейчас нахожусь в США, здесь раннее утро, и просматриваю сообщения и видео в телефоне. Вижу, как в Баку и городах Азербайджана радуются этому знаменательному историческому событию. Это большое счастье, которое воспринимается азербайджанским народом, всеми нами, как большой национальный праздник. Я поздравляю азербайджанскую армию и народ, и лично Президента Азербайджана Ильхама Алиева с великой победой — освобождением города Шуша», — заявил Юлий Гусман.

Конечно, как уроженец Баку, Юлий Гусман может занимать какую угодно позицию. Однако, как у гражданина РФ (у Гусмана два гражданства), такая его позиция в России не может рассматриваться иначе, как разжигание межнациональной розни.

Россия — страна, где много веков все народы жили в мире и дружбе, где никогда не было ни крупных межнациональных, ни религиозных войн. Возбуждать между народами вражду, радоваться «великим победам» одного братского народа над другим гражданам РФ просто недопустимо.

А потому на фоне негативных для России демографических изменений укрепление и тем более активные выступления в Москве представителей национальных диаспор со своей особой позицией в международных делах, которые противоречат национальным интересам РФ, крайне опасные тенденции...

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Расходы ужимать придётся… |

Еще летом чиновники Минфина заявляли, что ближайшие три года будут непростыми: цена на нефть вряд ли восстановится, а пандемия еще даст о себе знать и в этом, и в следующем году. Хочешь не хочешь, а расходы ужимать придется. Так что работа над бюджетом кипит и в правительстве, и в парламенте. Закон «О федеральном бюджете на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 годов» принят Госдумой в первом чтении, однако…

В том, что дыра в бюджете на нынешний год превысила 4,1 трлн рублей, никто не виноват. Все расходы неотложные и вынужденные. Только за первое полугодие финансовая поддержка медицины, по данным Счетной палаты, выросла вдвое. Пандемия заставила государство направить в регионы 1,4 трлн рублей, то есть в 1,6 раза больше обычного. На поддержку населения (антикризисные меры) пошло 1,2 трлн рублей. А налогов и пошлин на экспортные товары в казну поступило намного меньше, чем раньше.

Чтобы не обрушить рубль и избежать дефолта, по подсчетам Минфина, за предстоящую трехлетку нужно будет сэкономить почти пять триллионов рублей.

Первоначально в списке тех, кого коснется сокращение расходов, силовики не значились. Но осенью Минифин вдруг предложил урезать финансирование и армии, и полиции, и Росгвардии. Служивых решили не сокращать, но число начальников, получающих повышенные зарплаты, скорее всего, придется уменьшить. Вдобавок к этому 100 тысяч военнослужащих могут перевести на гражданские должности и увеличить пенсионный возраст для большинства профессиональных военных, ужесточить требования для получения льгот по «военной ипотеке» и т.д.

Чиновники готовы хоть завтра распространить сокращение льгот и на другие силовые ведомства. Их, как и военных, хотят лишить части привилегий, уволить или перевести в гражданский штат до 10% личного состава. В Минфине предлагают пойти еще дальше и в целях экономии затрат слить с МВД Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН), Государственную фельдъегерскую службу (ГФС) и Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Напомним, что подобную оптимизацию задумывали и в отношении Пенсионного фонда, Фонда соцстраха и Фонда обязательного медицинского страхования, но идея слияния не прошла. Правительство лишь согласилось сократить довольствие этих фондов, то есть расходы на административные нужды. Пенсии и другие социальные выплаты никто трогать не посмел.

При обсуждении предложений Минфина депутаты Госдумы напомнили чиновникам, что подобные сокращения уже были и раньше. В 2012 году миграционную службу и Госнаркоконтроль слили с МВД, большинство сотрудников вывели за штат, а потом переназначили на гражданские должности с понижением окладов. Помогло ли это навести порядок с мигрантами, уменьшилось ли число наркоманов?

Военные не могут забыть тотальную оптимизацию армии при министре Сердюкове, которой в итоге заинтересовался Следственный комитет. Мы до сих пор пожинаем плоды «оптимизации» образования и здравоохранения, которую потом и раскритиковали сами же реформаторы, свалив вину на крайнего – муниципальную власть. К новой оптимизации министру финансов парламентарии посоветовали подходить более осторожно и взвешенно.

Несмотря на ожидаемый дефицит (2,4% ВВП) чиновникам придется продолжать выделять деньги на антикризисную поддержку граждан и отдельных отраслей и при этом финансировать Общенациональный план по восстановлению экономики, вкладывать средства в достижение определенных президентом национальных целей развития.

Чтобы восполнить финансовый пробел, проще всего было бы пустить рубль в свободное плавание. Однако ослабление национальной валюты ударит по простым гражданам, зарплаты им не поднимут, а инфляция взлетит вверх. Такой вариант ни парламент, ни правительство нынче не устраивает.

Между тем Счетная палата нашла в проекте федерального бюджета на 2021-2023 гг. приличную сумму – 2 трлн рублей – без обоснований и расчетов, хотя расписывать каждую копейку – обязательное требование к финансовому документу.

Через неделю после принятия Госдумой в первом чтении проекта федерального бюджета Минфин переписал его расходную часть, обосновав 639 поправок, с помощью которых за три года предлагается перераспределить около 3,5 трлн. рублей. В результате, как сообщили журналистам в финансовом ведомстве, пришлось доработать все федеральные и национальные проекты, уточнить результаты, цели, направление ассигнований.

Но как ни перекладывай деньги из кармана в карман, больше их от этого не станет. Так что от дефицита бюджета никуда не деться. Чтобы не нарушать финансовое равновесие, государство планирует экономить, отложить инвестиционные расходы на будущее.

Длинные ножницы секвестра подрежут расходы уже в 2021 году более чем на 2 трлн рублей. Под сокращение попадут даже взлелеянные правительством национальные проекты. В среднем расходы на все нацпроекты за три года уменьшат на 7,7%, гораздо меньше денег государство потратит на инвестиции (в том числе инфраструктурные), что, как предупреждают экономисты, аукнется на частных вложениях.

Как это ни печально, но государству придется ужимать расходы на развитие национальной экономики (информатика, телекоммуникации дороги, транспорт), здравоохранение и образование, НИОКР получат меньше средств. Эксперты МГУ в отзыве на проект закона о бюджете предупреждают, что снижение инвестиционных (в том числе инфраструктурных) расходов бюджета вызовет «цепную реакцию сокращения частных вложений» в экономику. Минфин соглашается, но расходы все равно урезает.

Закрывать бюджетный дефицит государство по-прежнему будет в основном за счет заимствований. Счетная палата посчитала, что покрыть дефицит казны можно было бы за счет ОФЗ (облигаций федерального займа). Только спрос на них сегодня небольшой. Аукционы из-за коронавируса в этом году срывались. Минфин смог покрыть заимствованиями дефицит бюджета. Да и желающие скупить долги у государства по сходной цене что-то тоже не торопятся на аукционы.

Почему бы не пополнить казну за счет налогов на богатых? Настал самый подходящий для этого момент. Об этом говорят сегодня даже завзятые либералы – экономисты Высшей школы экономики.

Они предлагают повысить подоходный налог до 20-24 процентов с доходов тех, кто зарабатывает свыше 12 и 24 миллионов рублей в год, а также вернуться к ставке в 24 или даже 30 процентов налога на прибыль.

В отзывах на проект бюджета на трехлетку комитет по бюджету Госдумы предложил отказаться от государственных программ как основы бюджетного планирования, потому что счел их неэффективными. В последний момент идеи комитета по бюджету и налогам исчезли из проекта постановления Государственной думы о принятии закона о бюджете в первом чтении. Депутаты сочли, что больше вопросов вызывают не госпрограммы, а сам Бюджетный кодекс. За последнее время принято более 130 законов, регулирующих бюджетные взаимоотношения, включая и его новую редакцию, а общее число поправок превысило уже несколько тысяч.

Чтобы бюджетные деньги тратились с большей отдачей, академик РАН Сергей Глазьев предложил идею «двойного бюджета», который хорошо прижился в Китае. Суть его в том, что источником государственных расходов становятся две кубышки: непосредственно федеральный бюджет и так называемый бюджет развития. Из первой кубышки деньги идут на выполнение социальных обязательств, укрепление и поддержание обороноспособности страны, развитие науки и культуры.

Вторая кубышка в виде бюджета развития предполагает накопление средств для прямых вложений в экономику.

Таким вторым бюджетом, по мнению Глазьева, мог бы стать Фонд национального благосостояния (ФНБ): как известно, его объем превысил необходимые на случай кризиса 7% от ВВП. Все, что выше этой суммы, должно работать на экономику.

Управлением фонда мог бы заняться ВЭБ РФ. Почему бы госкорпорации, деньги которой находятся под контролем государства, не превратиться в один из институтов развития?

Таких институтов может быть много, перед каждым из них государство может поставить определенные задачи, обеспечив их выполнение финансами, и, что еще важнее, компетенциями, необходимыми для достижения результатов, прописанных в национальных проектах. Вложение накопленных средств госкомпаний в экономику могло бы облегчить нагрузку на федеральный бюджет. Тогда бы и деньги на перспективные проекты «не зависали» в министерствах.

Такой опыт у государства уже есть. За счет средств «Роснефтегаза», например, удалось построить судоверфь «Звезда», электростанции в Калининградской области. Оставшиеся деньги пошли на производство региональных самолетов. В качестве перспективного инвестора при строительстве новых энергетических мощностей, могло бы выступить также и предприятие с государственным участием «Интер РАО», на счетах которого к середине 2020 года скопилось порядка 265 млрд рублей.

Но подобные вложения, отмечает Глазьев, пока у нас, скорее, исключение из правил. При желании систему «двойного бюджета» можно внедрить в России очень быстро, потому что она хорошо согласуется с экономической политикой правительства Михаила Мишустина.

Если роль суверенных фондов и государственных компаний возрастет, а перспективных проектов развития станет больше, то и экономика оживет, и жизнь простого народа начнет налаживаться...

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Ленд-лиз: бизнес на крови... |

Во время выступления перед сторонниками в штате Висконсин 31 октября американский президент Дональд Трамп в очередной раз заявил о том, что именно США «одержали победу в двух мировых войнах, разгромили фашизм и коммунизм и превратили Америку в единственную величайшую страну в истории мира». Можно, конечно, по поводу подобных высказываний Трампа иронизировать, возмущаться, даже смеяться, но в данном случае стоить признать, что он, скорее всего, в приступе предвыборного ажиотажа сделал потрясающе правдивое заявление. Трамп первым из американских президентов в реалиях новейшей истории с ее гибридной войной подтвердил не особо афишируемый в США факт, что Америка действительно стала «величайшей страной» именно в результате двух мировых войн в то время как другие государства-участники вышли из этих геополитических катастроф истощенными.

Так, с 1940 по 1945 гг. средние заработки американцев выросли на 70%. Безработица только за два года (с 1940‑го по 1942‑й) сократилась с 8,1 млн чел. до нуля. Прибыли корпораций увеличились в 2,5 раза, а потребительские расходы на продовольствие подскочили с 14 до 24 млрд долл. Увеличилось потребление на душу населения молочных продуктов, мяса, птицы, овощей, бобовых и зерновых. Профессор Канзасского университета Т. Уилсон отмечал, что «распространение переедания было одним из признаков заметного повышения жизненного уровня».

Профессор Йельского университета Б. Рассет так высказался о Второй мировой: «Это была хорошая война, одна из тех немногих, где полученные результаты явно перевешивают потери».

А осажденный немцами и их союзниками наш Ленинград в это время умирал с голода. До сих пор историки не могут точно подсчитать, сколько погибло ленинградцев: то ли 960 тыс., то ли 1 млн. 100 тыс., но в любом варианте цифра ужасает. И не хватает слов для выражения чувств, когда задаешься вопросом: почему до сих пор государство Российское не объявило геноцидом целенаправленное умерщвление гитлеровским режимом не только жителей Ленинграда, но и планомерное уничтожение попавших под немецкую оккупацию советских людей одновременно как по расовому, так и по политическому признаку? Но даже в тяжелейший для нашей страны период союзные США не открывали второй фронт, понимая, какое количество их солдат неминуемо погибнет в схватке с Германией.

«Американцы помогли СССР вооружением, военной техникой, станками, транспортом, стратегическим сырьём. Но на войне самое ценное — это люди и их жизни. Пока шли поставки по ленд-лизу, гибли и страдали миллионы советских граждан и солдат. Поэтому вклад США в победу несопоставим с тем подвигом, который совершил Советский Союз», — говорит старший научный сотрудник Института российской истории РАН, полковник запаса Мирослав Морозов. Подчеркнем при этом, что тема американских поставок в СССР техники, оружия и в меньшей мере продовольствия во время Великой Отечественной войны остается одной из самых острых во всей послевоенной истории идеологического противостояния Советского Союза, а потом и России с Западом, но прежде всего — с США.

Целью американцев была, конечно, не помощь, тем более — безвозмездная, как пытаются представить ленд-лиз в США, а защита собственных интересов. Историки почему-то обходят тот факт, что в оригинальном названии документа о ленд-лизе слово «помощь» не упоминается вообще. Звучит оно так: «Закон по обеспечению защиты Соединенных Штатов» (An Act to Promote the Defense of the United States). По сути, ленд-лиз был грандиозной сделкой, чего американцы никогда не скрывали. Об этом свидетельствует даже название lend-lease: «lend» — давать в долг, «lease» — сдавать в аренду. Объясняя американцам необходимость принятия закона, президент США Рузвельт сравнивал ленд-лиз со шлангом. Он приводил в пример притчу о двух соседях: когда у одного загорелся дом, второй дал ему в долг шланг, чтобы потушить пламя. Первый сосед справился с огнем и тем самым спас оба дома — свой и соседа. Таким образом, американцы изобрели и запустили в действие тот самый «шланг», который с тех пор выкачивает деньги и ресурсы из разных стран. Сразу после войны под названием «план Маршала» для восстановления Европы, в дальнейшем через систему финансово-банковских учреждений вроде МВФ. В общем, принцип «американского шланга» продолжает и сегодня успешно реализовываться. Но изобретался он не для и отнюдь не ради СССР.

Ленд-лиз был придуман для того, чтобы поддерживать воюющую с Третьим рейхом Британию: у англичан вдруг кончились доллары, и им стало нечем платить за поставки. Тогда американцы согласились снабжать их военным снаряжением в долг, причем оплатить после войны следовало только то, что не было уничтожено в бою или списано. В октябре 1941-го, когда стало понятно, что наша страна не падет под ударами нацистов, программа была распространена и на СССР.

Вообще-то, напомним, закон о ленд-лизе был принят в США в марте 1941 г. В обмен на товары по ленд-лизу Америка имела право на получение долгов за свой «шланг» — «деньгами, или собственностью, или в форме любой прямой или непрямой выгоды, которую президент сочтет удовлетворительной».

«Никакая другая форма вложения капитала не может обеспечить лучшие военные дивиденды», — так оценил ленд-лиз Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании в 1940 — 1945 гг.

С помощью ленд-лиза администрация президента Ф.Д. Рузвельта собиралась решить ряд неотложных задач, как внешнеполитических, так и внутренних. Во-первых, такая схема позволяла создать новые рабочие места в самих США, которые еще не до конца вышли из тяжелейшего экономического кризиса 1929 — 1933 гг. Во-вторых, ленд-лиз позволял американскому правительству оказывать определенное влияние на страну-получателя «помощи». Наконец, в-третьих, посылая своим союзникам только оружие, материалы и сырье, но не живую силу, президент Ф.Д. Рузвельт выполнял свое предвыборное обещание: «Наши парни никогда не будут участвовать в чужих войнах».

Эдвард Стеттиниус, начальник Управления по соблюдению Закона о ленд-лизе, рассказывал, как американская промышленность за годы войны наладила выпуск новых продуктов, предназначенных специально для русских (тушенки, в том числе). Война в целом, и ленд-лиз в частности, оказались для Америки и для ее экономики чрезвычайно выгодным предприятием. «Сотни миллионов долларов по программе ленд-лиза... были вложены в новые заводы, фабрики, верфи... что сыграло немалую роль в развитии наших производительных сил. Эти инвестиции, всего на 900 миллионов долларов, были вложены в... военные заводы в Мичигане... на производство сухого молока в Северной Дакоте... Средства шли на перестройку гражданских предприятий... Новые заводы полностью или частично финансировались также за счет программы ленд-лиза, а производство вооружений для нашей армии и наших союзников позволяло с лихвой окупать затраты на их строительство... На ленд-лизовские средства сооружались доки, пирсы, плавучие краны в американских портах...» — писал Стеттиниус.

Тем не менее существует версия, что со стороны США ленд-лизовская помощь носила чуть ли не благотворительный характер. Но даже президент Ф.Д. Рузвельт без обиняков говорил, что «помощь русским — это удачно потраченные деньги», а его преемник в Белом доме Г. Трумэн еще в июне 1941 г. на страницах «Нью-Йорк Таймс» заявлял: «Если мы увидим, что Германия побеждает, мы должны помогать России, а если верх будет одерживать Россия, мы должны помогать Германии, и пусть они, таким образом, убивают друг друга как можно больше»…

Американские банкиры всячески поддерживали экономику Третьего рейха до войны. Для них главной целью было ослабить Англию, которая являлась геополитическим соперником США в то время, и Европу в целом, чтобы стать мировым гегемоном. Если бы удалось убрать СССР с карты мира, то это было бы лучшим сценарием для США. Но, к сожалению, для Америки Советы выжили, поэтому они тряслись над каждым долларом, который не дай Бог, обогатил бы Россию. Как вам такое «благородство» наших американских «партнеров»? Обобрать Россию — вот главная цель США, которая была тогда, продолжилась в 1990-е гг., причем не без помощи нашей либеральной «элиты», и будьте уверены, под видом «демократии» продолжится в будущем.

Как известно, в ходе войны поставками воспользовались 42 страны. Общие расходы США по ленд-лизу составили 50 млрд долл., или немногим более 13% всех военных расходов и 50% американского экспорта. Логично было бы предположить, что эти средства распределялись между государствами пропорционально усилиям, прилагаемым ими в борьбе с гитлеровской Германией. Но почти 31,5 млрд было потрачены на поставки в Великобританию, 11,3 млрд — в СССР, 3,2 млрд — во Францию и 1,6 млрд — в Китай. (Кстати, осуществляла поставки в СССР и Англия.) Известный американский историк Р. Шервуд в своем двухтомнике «Рузвельт и Гопкинс. Глазами очевидца», написанном в разгар холодной войны, цитировал Гопкинса, который сказал, что «американцы никогда не считали, что помощь по ленд-лизу является главным фактором в советской победе над Гитлером на Восточном фронте. Победа была достигнута героизмом и кровью русской армии».

Но прежде, в 1947 г., была опубликована работа первого заместителя председателя Совнаркома СССР Николая Вознесенского под названием «Военная экономика СССР в период Отечественной войны», в которой автор так характеризовал помощь союзников: «… если сравнить размеры поставок союзниками промышленных товаров в СССР с размерами производства промышленной продукции на социалистических предприятиях СССР за тот же период, то окажется, что удельный вес этих поставок по отношению к отечественному производству в период военной экономики составит всего лишь около 4%». Добавим к сказанному некоторые детали. Танков, например, по ленд-лизу СССР получил 12% от общего числа воевавших, стрелкового оружия — 0,75%, бензина — 2,7% от всего произведенного в СССР в период войны, зато автомобилей — 64%. Бывший президент Гувер вынужден был публично признать, что «она (Россия) остановила немцев до того, как ленд-лиз дошел до нее». Но пока ни один американец не ответил на вопрос: почему в самые тяжелые для нашей страны 1941 — 1942 гг. помощь по ленд-лизу носила фактически символический характер?

Основные поставки по ленд-лизу в адрес Советского Союза пришлись на вторую половину 1943 г. и далее. Доля поставленной техники, оборудования, товаров, сырья и продовольствия по годам распределяется так: 1941 – менее 1% от общего объема поставок, 1942 – 28%, 1943 — 1945 – более 70%. Таким образом, наибольший объем помощи пришелся на годы, когда произошел перелом в Великой Отечественной войне и финал войны был уже очевиден.

Но в самые трудные времена поставки были минимальны. К тому же надо учитывать, что первоначально помощь Советскому Союзу со стороны США осуществлялась на платной основе, причем Москва рассчитывалась золотом.

Рузвельт дал распоряжение осуществлять поставки в СССР согласно закону о ленд-лизе только с ноября 1941 г. До того поставки шли в соответствии с Московским протоколом конференции трех держав — СССР, США, Британии. Официально же решение о ленд-лизе в отношении ССССР было зафиксировано президентом США лишь 11 июня 1942 г. в Соглашении о принципах, применяемых к взаимной помощи в ведении войны против агрессии. Но уже в сентябре 1941 г. первое судно с секретным грузом — 10 тоннами золота на борту было отправлено из СССР к берегам США. Широко известен факт, что только на одном британском крейсере «Эдинбург», который был потоплен немецкими подлодками в мае 1942 г., находилось 5,5 тонн советского золота. Тогда США практически торговали с СССР, впрочем, весь ленд-лиз строился на принципах купли — продажи, и все равно поставки непрерывно срывались. Вот что пишет по этому поводу Эдвард Стеттиниус: «До конца октября русские продолжали платить наличными за все, что у нас приобретали... Всего же начиная с 23 июня Амторг (торговое агентство СССР) выплатил нам 92 миллиона долларов; однако в действительности в Россию было за тот же период поставлено товаров лишь на 41 миллион долларов». Условия кредитов были таковы: СССР оплачивал 40% стоимости золотом или долларами и остальные 60% за счет кредита с окончательными выплатами через пять лет после окончания боевых действий.

Значительную часть оружия и боевой техники, как и полагалось по договору ленд-лиза, Советский Союз по окончании войны вернул обратно. Интересный в этой связи факт. В комплект поставки американских автомобилей входил инструмент, запчасти и специальная кожаная куртка для водителя. Весь этот «джентльменский» набор, включая куртку, наши водители обязаны были возвращать вместе с автомобилем. А американцы, погрузив на пароходы и баржи весь возвращенный автотранспорт и оборудование, доставленные по железной дороге из европейской части СССР через всю страну во Владивосток, выходили в открытое море и сбрасывали с борта или, не особо утруждая себя, просто топили суда со всем грузом. На фоне безвозмездного списания ленд-лизовских долгов иным державам это выглядело кощунственно особенно с учетом того, что Советский Союз понес в войне самые большие потери. (Боевые потери СССР составили 8,7 млн человек против 291,5 тыс. потерь США.)

21 августа 1945 г. американцы объявили о завершении программы ленд-лиза. Между СССР и США начались переговоры о выплате оставшейся части долга. Закон о ленд-лизе не требовал оплаты использованного военного оборудования и материалов, поэтому американцы настаивали на оплате только поставок гражданских товаров и возврате уцелевшей военной техники. Первоначально США выставили счет СССР в 2,6 млрд долл. И. Сталин потребовал пересчитать «союзнический долг». Американцы были вынуждены признать, что немного «ошиблись», но в то же время «накрутили» на итоговую сумму такие проценты, что окончательная сумма, официально признанная СССР и США по Вашингтонскому соглашению в 1972 г., составила 720 млн долл. Из них 48 млн были выплачены США в 1973 г. После чего выплаты были прекращены в связи с вводом американской стороной дискриминационных мер в торговле с СССР, в частности, известной всем «поправки Г. Джексона и Ч. Вэника». Только в июне 1990-го в ходе переговоров президентов Дж. Буша и М. Горбачева стороны вернулись к обсуждению ленд-лизовского долга. В итоге были согласованы новый срок окончательного погашения задолженности — 2030 г. и оставшаяся сумма долга — 674 млн долл. Россия полностью погасила долг в августе 2006 г.

Ну и какая же здесь благотворительность? Бизнес, и ничего, как говорится, личного. Но ежегодно в преддверии праздника Победы, особенно юбилейных дат, начинается занимательная арифметика с подсчетом винтовок, танков, пушек, машин и паровозов, поставленных нам союзниками в годы Великой Отечественной войны.

Подсчеты западных фальсификаторов истории, в которых особенно усердствуют наши (?) либералы, непременно заканчивается утверждением: «Победил не Сталин, победил ленд-лиз!». Не в Сталине, конечно, дело, и не в компартии.

Просто нам с завидной регулярностью наравне с тезисами «трупами завалили» и «всех своих пленных репрессировали» пытаются навязать еще один, прикрытый очередной «попыткой разобраться»: «Вклад союзников в Победу был столь велик, что уместно ли вообще говорить о Победе Советского Союза?». Ложь, конечно.

В художественном фильме «Выбор цели» (1975), посвященном судьбе академика И. В. Курчатова, есть сцена беседы Сталина с видными советскими физиками в 1942 г. Речь идет о разработке в США и Великобритании ядерного оружия, о чем стало известно советской разведке. На предложение одного из ученых попросить союзников поделиться результатами исследований Сталин раздраженно бросает: «Ничем они с нами делиться не станут. В то время как советские люди отдают свои жизни в борьбе с врагом, Черчилль торгуется из-за трех десятков “Харрикейнов”! А их “Харрикейны” — дрянь, наши летчики не любят эту машину»…

Истории угодно было распорядиться, чтобы послевоенное благополучие США в немалой степени оказалось оплачено кровью советских солдат. Теперь наше общество смотрит западные фильмы, которыми переполнены кинотеатры и телевидение, читает европейские и американские интернет-издания, слушает зарубежную музыку. Стоит включить телевизор, радио, зайти в книжный магазин, создается такое впечатление, что ты попадаешь в совершенно иной мир и Россия осталась где-то очень далеко (да и есть ли она вообще?). Так что, хочется нам или нет, но надо признать, что в культурно-информационном плане Запад оказывает на российское общество мощное влияние. А учитывая его долгое противостояние с Россией, тема фальсификации западными исследователями вкупе с нашей «пятой колонной» истории Второй мировой войны и Великой Отечественной, соответственно, приобретает особую значимость для нашей исторической памяти. Надо знать и постоянно напоминать, что для СССР ленд-лиз стал практически единственным способом снизить количество жертв на пути к Победе. Эксперты не отрицают, что США внесли серьезный вклад в победу над нацизмом, однако он несопоставим с той ролью, которую в ней сыграл СССР. По мнению многих современных российских историков, СССР мог победить и без американской помощи, правда, война тянулась бы дольше.

Английский исследователь А. Кларк в книге «План «Барбаросса». Крушение третьего рейха» (М., 2002) пишет: «Выводы неутешительны для Запада. Представляется, что русские действительно могли выиграть эту войну самостоятельно или по меньшей мере остановить немцев без всякой помощи Запада. То облегчение, которое давало русским наше участие – отвлечение нескольких германских частей и оказание материальной помощи, – было второстепенным, но не решающим. То есть оно влияло на длительность, но не на исход борьбы».

На фото: поставленные по ленд-лизу американские танки М3-Ли из-за тонкой брони советские танкисты назвали «могилой для шестерых».

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Итальянский густой овощной суп с фаршем, пастой и фасолью... |

Этот густой и насыщенный суп с фаршем, макаронами и фасолью называется Pasta e Fagioli и является специалитетом сети американских ресторанов итальянской кухни «Olive Garden».

Тарелки такого супа полностью достаточно, чтобы насытиться и забыть про очередной перекус минимум на полдня.

Как ни странно, про при большом количестве ингредиентов суп готовится весьма быстро и просто, так что много труда вы не затратите, тем более, что фасоль для этого супа используется консервированная, поскольку это очень удобно для ресторанов.

Интересно, что для приготовления этого супа используется готовый мультиовощной сок, причем чем больше овощей в соке, тем вкуснее суп.

Для супа Pasta e Fagioli в ресторанном рецепте используется паста Диталини — очень короткие макароны, буквально 5 мм длиной. Но их можно смело заменить на очень маленькие ракушки, крохотные рожки или перья. Для приготовления этого рецепта мне пришлось поискать именно диталини, благо магазин, где такая паста была в наличии, оказался совсем рядом с домом, так что никаких замен производить не пришлось...

Для итальянского супа понадобится:

- Мясной фарш. Смешанный. 300-400 гр.

- Фасоль белая, консервированная в собственном соку. 1 банка (оставить жидкость).

- Фасоль красная, консервированная в собственном соку. 1 банка (оставить жидкость).

- Репчатый лук. 1 шт.

- Морковь. 1 шт.

- Сельдерей. 2 стебля.

- Чеснок. 3 зубчика.

- Пассата или резаные помидоры в собственном соку. 500 мл.

- Мультиовощной сок. 1л.

- Мелкая паста, предпочтительно диталини. ¾ стакана.

- Белый винный уксус. 1 столовая ложка.

- Базилик (сушеный), 1 чайная ложка.

- Орегано (сушеный), 1 чайная ложка.

- Соль. По вкусу.

- Черный молотый перец. По вкусу.

Готовим густой суп:

Мелко нарезаем репчатый лук, морковь, сельдерей и чеснок.

В кастрюле или очень глубоком сотейнике на среднем огне разогреваем немного растительного масла и выкладываем мясной фарш.

Часто перемешивая обжариваем фарш до изменения цвета и испарения жидкости, разбивая лопаткой большие куски фарша на мелкие.

Добавляем в кастрюлю нарезанные лук, морковь и сельдерей.

Обжариваем до мягкости моркови и легкого золотистого цвета лука. Добавляем нарезанный чеснок, базилик, орегано и тимьян. Солим и перчим по вкусу.

Обжариваем все вместе еще пару минут и выкладываем фасоль.

Добавляем жидкость из банок с фасолью, мультиовощной сок, уксус и пассату.

Перемешиваем лопаткой. Если суп получился очень густой, то добавляем немного бульона или горячей воды. Доводим до кипения и снижаем нагрев.

Закрываем кастрюлю крышкой и варим суп на слабом огне примерно 50 минут.

Пока варится суп отвариваем макароны в подсоленной воде. Время варки обычно указано на упаковке, но поскольку паста будет еще довариваться в супе, уменьшаем время варки на 2-3 минуты. Откидываем пасту на дуршлаг.

За 2-3 минуты до готовности супа всыпаем в него макароны.

Перемешиваем, прогреваем все вместе и выключаем огонь.

Разливаем готовый итальянский густой суп с фаршем, пастой и фасолью по тарелкам, посыпаем нарезанной зеленью и сразу подаем на стол...

Мексиканский суп с фаршем:

|

|

Процитировано 5 раз

Понравилось: 3 пользователям

Фальшивый заяц ( falscher hase ) — блюдо немецкой, точнее прусской кухни... |

Фальшивый заяц ( falscher hase ) — блюдо немецкой, точнее прусской кухни, появившееся во второй половине XVIII века и представляющее собой мясную запеканку с различными начинками.

В силу того, что право на охоту и, соответственно на употребление дичи в пищу было только у первого и второго сословий, то представителям третьего и четвертого сословий зайцев на столе видеть не приходилось.

Посему и было изобретено блюдо под названием «Фальшивый заяц», где под термином «фальшивый» подразумевалось «искусственный», поскольку зайчатины в нем никогда и не было.

Блюдо достаточно простое, вкусное и удобное в смысле того, что хорошо и в горячем виде, как основное, и в холодном, как закуска или для бутербродов.

Также фальшивый заяц очень демократичен в отношении начинки, единственным относительно обязательным ингредиентом для начинки являются сваренные вкрутую яйца.

Для фальшивого зайца понадобится:

Мясной фарш. 700 гр. Здесь говядина и свинина 50/50.

Репчатый лук. 2 крупная луковица или 2 средних.

Морковь. 1 шт.

Болгарский перец. ½-1 шт.

Сельдерей. 1 стебель.

Яйца. 4 шт.

Чеснок. 1 зубчик.

Белый подсушеный хлеб 3-4 куска. (Или панировочные сухари или овсяные хлопья).

Укроп. небольшой пучок.

Сметана. 50-70 мл. (Или сливки)

Соль. По вкусу

Черный свежемолотый перец. По вкусу.

Растительное или сливочное масло для обжаривания.

Иные начинки по вкусу: грибы, бекон и/или копченое сало,нарезанные небольшими кусочками, соленый огурец, чернослив, сушеная вишня без косточек и т.д.

Готовим фальшивого зайца:

3 яйца отвариваем вкрутую. В кастрюлю наливаем холодную воду, кладем в воду яйца. Доводим воду до кипения, выключаем огонь и ждем 6 минут.

Затем выливаем из ковша горячую воду, заливаем холодную, ждем минуту. После такой процедуры яйца легко чистятся от скорлупы.

Куски подсушенного хлеба замачиваем в воде или сливках. Если вы пользуетесь панировочными сухарями или овсяными хлопьямивместо хлеба, тогда слегка залейте сухари или хлопья сливками, чтобы сухие ингредиенты впитали влагу и слегка набухли.

Я, обычно при приготовлении котлет или блюд из фарша, где необходим хлеб, пользуюсь именно кусками хлеба, причем не срезая корок, поскольку мне нравится, кода корочки хлеба придают фактурность блюду. И замачиваю, в основном, в воде, тогда котлеты получаются более пышными...

Нарезаем все овощи — репчатый лук, сельдерей, морковь и болгарский перец мелким кубиком.

Разогреваем в сковороде растительное или сливочное масло и высыпаем в масло лук, морковь и сельдерей. Сверху чуть присаливаем и можно добавть маленькую щепотку сахара для усиления вкуса и запаха. Да и лук поджарится более красиво.

Перемешиваем и на среднем огне оставляем обжариваться до того момента, когда овощи начнут становиться мягкими.

Пока лук, морковь и сельдерей обжариваются, мелко нарезаем чеснок. Пресс для чеснока не подойдет, нужно именно нарезать.

Добавляем в сковородку к обмякшим овощам чеснок и нарезанный мелким кубиком болгарский перец.

Снова перемешиваем и пару-тройку минут обжариваем все вместе.

В глубокую емкость выкладываем мясной фарш, обжаренные овощи, отжатый от лишней влаги хлеб или сухари (хлопья), сырое яйцо, соль и черный свежемолотый перец по вкусу.

Как следует все перемешиваем до гладкого фарша.

Разогреваем духовку до 180ºC-190ºC.

Берем большой кусок фольги, складываем его вдвое. Можно вместо фольги воспользоваться и узкой длинной формой.

На фольгу выкладываем примерно ⅓ фарша и формуем прямоугольник, толщиной сантиметра 3.

На фарш выкладываем сваренные вкрутую и очищенные от скорлупы яйца. Можно их разрезать вдоль на половинки, по моему мнению они в готовом блюде будут выглядеть более симпатично.

Если для начинки у вас будут использоваться грибы и/или соленые или маринованные огурцы нарезанные тонкими длинными полосками, тогда сначала на фарш будут выкладываться именно они, а затем уже яйца. Чернослив, вишня и подобные начинки нарезаются при необходимости и замешиваются в фарш.

Сверху накрываем яйца оставшимся фаршем и формуем ровный мясной батон.

Плотно заворачиваем этот батон в фольгу, стараясь сделать это максимально герметично. При необходимости можно взять еще кусок фольги.

Завернутого фальшивого зайца выкладываем на противень и ставим в разогретую до 180ºC-190ºC духовку примерно на 1 час 20 минут.

Пока фальшивый заяц запекается в духовке, мелко нарезаем укроп.

Смешиваем нарезанный укроп со сметаной.

Когда прошло время запекания фальшивого зайца, достаем противень из духовки, разрезаем фольгу и смазываем мясную запеканку сметаной с укропом.

Снова ставим зайца в духовку минут на 10, чтобы сметана запеклась.

Достаем противень из духовки и оставляем минут на 10-15 отдохнуть.

Далее нарезаем фальшивого зайца на куски и подаем на стол со свежими овощами или с любимыми гарнирами. Очень хорошо к фальшивому зайцу подходят гарниры из картофеля — картофельное пюре или жареные/запеченные овощи. Также отлично сочетаются по вкусу с фальшивым зайцем маринованный лук, маринованные помидоры, маринованные грибы и соленые, маринованные или малосольные огурцы, а также маринованные болгарские перцы.

В холодном виде фальшивый заяц очень хорош в качестве закуски или на бутербродах, главное нарезать него не очень толсто...

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям

Этот день в авиации. 10 ноября |

1888 - (29 октября ст.ст.) Родился Андрей Николаевич Туполев — советский учёный и авиаконструктор, генерал-полковник-инженер (1968), доктор технических наук. Академик АН СССР (1953). Герой Труда (1926). Трижды Герой Социалистического Труда (1945, 1957, 1972). Заслуженный деятель науки РСФСР (1947). Лауреат Ленинской премии (1957), четырёх Сталинских премий (1943, 1948, 1949, 1952) и Государственной премии СССР (1972).

В 1908 году Туполев поступил в Императорское Московское техническое училище, здесь в Воздухоплавательном кружке он познакомился с Николаем Жуковским, основоположником аэродинамики. Знакомство со знаменитым ученым оказало большое влияние на молодого Туполева.

«С этого мгновения началась моя авиационная жизнь», - говорил он впоследствии.

Но занятия аэродинамикой пришлось прервать, Туполева как участника студенческих волнений исключили из училища и выслали домой. В училище он восстановился в 1913 году. В Москве Андрей Николаевич участвовал в работах первого в России авиационного расчетного бюро, которое производило необходимые расчеты для резко возросших нужд военной авиации – шла Первая мировая война.

Училище Туполев окончил с отличием в 1918 году, вместе с Жуковским выступил организатором Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), в ЦАГИ он возглавил авиационный отдел. Перед ЦАГИ стояла масштабная задача – создание отечественного авиапрома.

А 1923 году Туполев сконструировал свой первый легкий одноместный самолет АНТ-1, в 1924 году АНТ-2, это был первый цельнометаллический самолет, в следующие годы цельнометаллические самолеты, разработанные конструктором стали выпускаться серийно.

Это были надежные машины, на которых был установлен целый ряд мировых авиарекордов, на низкоплане АНТ-25 Валерий Чкалов совершил перелет в Америку, на самолетах АНТ-6 была высажена в 1937 году первая экспедиция на Северный полюс.

В 1937 году Туполева, запустившего советский авиапром, арестовали, обвинили в шпионаже и приговорили к 15 годам исправительно-трудовых лагерей. Продолжая работу в заключении, Андрей Николаевич создал фронтовой бомбардировщик «103» (Ту-2). От дальнейшего отбывания наказания Туполева освободила начавшаяся война.