-Музыка

- Туман

- Слушали: 1313 Комментарии: 10

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Маркеры для медиа... |

С 30 октября в Российской Федерации вступил в силу приказ Роскомнадзора № 426, устанавливающий «форму и порядок маркировки материалов иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента (СМИ-иноагентов)», — говорится в сообщении на сайте этого ведомства. Приказ определяет требования к размещению указания в зависимости от типа материалов: текстовых, аудио, аудиовизуальных.

«Сообщения и материалы СМИ-иноагента, распространяемые на территории России, — говорится в сообщении, — должны сопровождаться указанием: «Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. <...> Несоблюдение СМИ-иноагентом формы и порядка маркировки влечет административную ответственность».

Как известно, реестр СМИ-иноагентов ведет Министерство юстиции Российской Федерации. В настоящее время к числу СМИ-иноагентов относятся такие ресурсы, как «Голос Америки», «Радио Свободы», «Крым. Реалии», «Кавказ. Реалии», «Сибирь. Реалии» и другие. Всего в специальном реестре их 11, но вполне вероятно, что список будет расти.

Маркировку о том, что материал создан иностранным агентом, согласно закону, должны с 1-го ноября ставить также все, кто цитирует такие СМИ. Речь идет о цитировании не только в других СМИ, но и в соцсетях.

В то же время специального указания на необходимость маркировки в соцсетях нет, поскольку нет и закона, регулирующего деятельность соцсетей.

За отсутствие в материале указания на иностранного агента полагается штраф в размере от 50 тыс. до 200 тыс. рублей на должностных лиц (на главных редакторов) и в размере от 500 тыс. до 5 млн рублей на юридических лиц, то есть на само СМИ.

Эксперты отмечают, что с принятием такого документа свобода слова в России никак не ущемляется, поскольку закон не затрагивает содержания самих сообщений. Вводится лишь принятые и в западных странах стандарты по отношению к иноагентам.

В нашей стране закон о СМИ-иноагентах был принят еще в 2017 году, вскоре после того, как Минюст США ультимативно потребовал от RT America - филиала российской телекомпании — зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории Соединенных Штатов. Поэтому, как отметил тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, принятие закона стало «зеркальной реакцией» на действия американской стороны.

«Было принято решение, которое всех нас не может оставить равнодушными, — заявил в свою очередь спикер Госдумы Александр Володин, когда депутаты обсуждали этот законопроект. — Этой нормы не было в нашем законодательстве, но эта норма есть в законодательстве Соединённых Штатов Америки. Мы говорим о симметричном ответе и о том, что так поступать с нашими средствами информации нельзя».

Согласно этому закону, средствами массовой информации, выполняющими функции иностранных агентов, в России являются юридические лица, зарегистрированные за рубежом, или иностранные структуры без образования юридического лица, распространяющие печатные, аудиовизуальные и иные материалы, и финансируемые из иностранных источников.

СМИ-иноагенты обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке. И вот теперь, согласно приказу Роскомнадзора, зарегистрированные иноагентами СМИ должны сопровождать свои материалы указанной выше маркировкой. Иначе их ждет жесткое наказание.

Надо сказать, что определенный Минюстом список СМИ-иноагентов, все-таки довольно куцый. Так в него, например, не включена активно вещающая на Россию немецкая радиостанция «Дойче Велле», которая финансируется из бюджета ФРГ, которая, как американские медиаресурсы из списка, постоянно публикует враждебные нашей стране материалы, а нередко и откровенные фейки.

По большому счету в такой список иноагентов «де-факто» следовало бы включить и российские СМИ, распространяющую не менее разрушительную и враждебную для российского государства информацию, в том числе из западных источников.

Прежде всего, речь идет, конечно, о радиостанции «Эхо Москвы», которую в народе уже давно окрестили «Эхом Вашингтона», играющую роль главного рупора либеральной оппозиции. Чуть ли не вся размещаемая на ней информация, носит враждебный для нашей страны характер. А ряд ее постоянных корреспондентов находятся за рубежом, откуда постоянно тиражируют сфабрикованные на Западе русофобские фейки.

Точно так же фактическими иноагентами следовало бы признать такие медиаресурсы, как телекомпанию «Дождь», «Новую газету», журнал «Сноб» и ряд других СМИ либеральной оппозиции. Некоторые из этих СМИ из-за рубежа официально вроде бы и не финансируются. Однако содействие им Запад оказывает другими, более хитрыми методами. Предоставляя отдельным журналистам этих СМИ щедрые гранты, награждая международными премиями, приглашая их на всякого рода семинары, где им платят за выступления, снабжая через посреднические компании рекламой и т.п.

Однако, судя по всему, названные выше СМИ, уже включенные в список иноагентов, выполнять распоряжение Роскомнадзора не собираются. Так, на 2 ноября на материалах, размещенных, например, на сайтах «Голос Америки» и «Радио Свободы» такая маркировка размещена не была. Тем самым их владельцы — эти СМИ финансируются непосредственно из госбюджета США — исполнять законы Российской Федерации, как видно, не собираются.

Между тем становится ясно, что строгий контроль за деятельностью СМИ со стороны государства в наше время просто необходим. Это приобретает особое значение в связи с последними событиями во Франции и Белоруссии. Так в Белоруссии оказалось, что попытками спровоцировать в этой стране «цветную революцию» фактически руководит с территории Польши вещающий на Белоруссию Телеграм-канал «NEXTA», а также некоторые другие медиаресурсы, тоже занимающиеся подстрекательской деятельностью.

Во Франции омерзительные провокационные карикатуры, которые публикует сатирический журнал «Шарли-Эбдо», фактически спровоцировали в этой европейское стране, где проживают миллионы мусульман, резкое обострение межнационального и религиозного конфликта. Власти страны, в том числе сам президент Эммануэль Макрон, не смогли правильно отреагировать на отдельные террористические акты, что привело к буре возмущения мусульман не только во Франции, но и во всем мире.

И никакие ссылки на «свободу печати» и на «свободу выражения мнения» здесь неуместны. Поскольку свобода каждого заканчивается там, где она затрагивает свободу других.

Впрочем, приходится признать, что этот закон об иноагентах — палка о двух концах. Если в России начнут строго применять указанные Роскомнадзором меры к тем же американским СМИ, то тут же американцы станут еще яростнее гнобить российские СМИ, работающие в США. Причем, если в нашей стране все делается сугубо в рамках закона, то в Вашингтоне на законы зачастую попросту наплевать. Так, вопреки всем законам, у России была, как известно, отобрана дипломатическая собственность на территории США.

Так что отступать не приходится...

|

|

Протесты в польше: как рождаются леваки... |

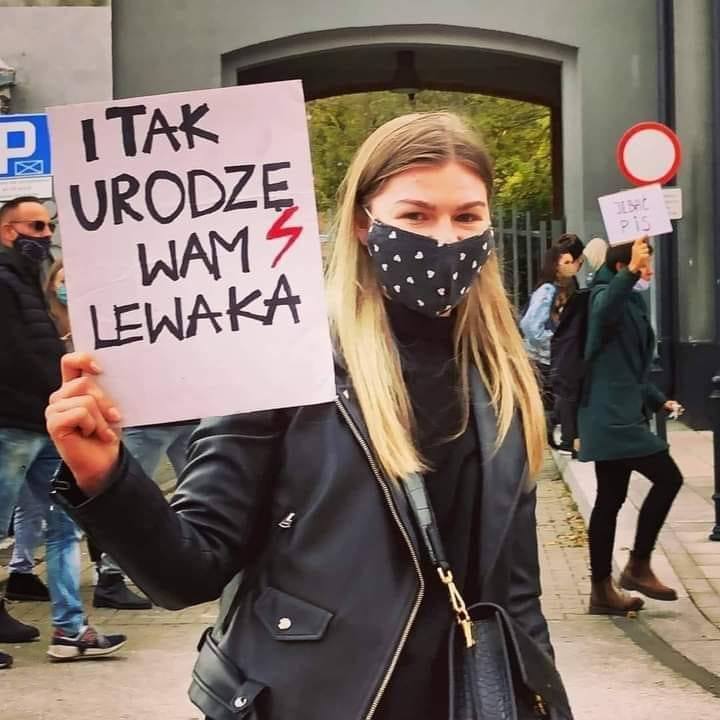

Пафосные слова «за вашу и нашу

свободу!», звучавшие применительно к

событиям в Минске, почему-то смолкли...

Воронка глобального кризиса капиталистической системы, который усугубился и ускорился благодаря пандемии Covid-19, затягивает все новые страны – и теперь политическими протестами охвачена Польша.

Нынешняя «III Речь Посполитая», как и правящая в ней партия Право и Справедливость, являются прямыми наследниками «Солидарности» – массового антикоммунистического рабочего движения, восторжествовавшего в конце 1980-х годов. Основавший партию Лех Качиньский был юридическим советником забастовочного комитета Гданьска и руководил одной из комиссий знаменитого профсоюза. В нем состоял и его брат-близнец, такой же яростный клерикал Ярослав Качиньский. «Как у многих других консервативных политиков Польши, его карьера началась в 1970-х в оппозиционном «Комитете защиты рабочих», а продолжалась в 1980-х в «Солидарности» – рассказывается об этом в биографической справке.

Исследователи и активисты леворадикальных организаций строили гипотезы: «что было бы, если в 1921-м победил Кронштадт, если бы советские войска не вторглись в Венгрию в 1956 году, а «Пражская весна» была бы доведена до конца?». В 1989-м году мы, наконец-то получили ответ на этот вопрос. Оказавшись у власти, вожди «Солидарности» немедленно провели шоковые реформы и полномасштабную реставрацию капитализма. А польских рабочих, которые смиренно падали на колени перед окормлявшими забастовки ксендзами, выбросили за ворота закрывшихся предприятий. В богатых европейских странах появился мем «польский сантехник», польские солдаты отправились убивать за Америку в Ирак и Афганистан, а внутренняя жизнь страны была поставлена на рельсы католического «домостроя».

К счастью, Польша оказалась слишком крупной державой, чтобы разделить судьбу полностью деиндустриализованной Латвии. Уже с начала нулевых годов немецкие компании стали переносить производство в соседнюю страну с более дешевой, но квалифицированной рабочей силой. А дополнительным толчком к развитию польской экономики стала миграция сотен тысяч рабочих из Украины, которые поднимают своим рабским трудом ее экономику. Требования современного хозяйства накладывают отпечаток на развитие общественной жизни, которая вступает в противоречия со средневековыми фантазиями Качиньского, Дуды и Моравецкого (к слову – еще одного потомственного активиста из «Солидарности»). А это породило массовую антиклерикальную оппозицию, особенно активную в промышленно-развитых западных воеводствах страны.

Нынешний глобальный кризис дополнительно обострил проблемы польского капитализма. Медицинская система не обеспечила доступной и эффективной помощью всех заболевших. Районы на востоке на какое-то время остались без достаточного количества украинских гастарбайтеров, а многие работающие за рубежом поляки потеряли работу, после чего были вынуждены вернуться домой или прекратили переводы своим родственникам. Затрещали по швам международные хозяйственные связи. Как отмечал автор этих строк, волнения в Белоруссии стали первыми, но отнюдь не последними волнениями в Восточной Европе – слабом звене европейского капитализма. И это почти сразу подтвердили резонансные события в Польше.

Решение Конституционного суда дополнительно ужесточило запрет на аборты, который давно называли средневековым позором Польши. Это послужило сигналом к антиклерикальному и антиконсервативному восстанию, быстро охватившему всю страну. Сотни тысяч людей – преимущественно, женщин и молодежи – вышли на улицы польских городов с требованием отмена решения суда и отставки правительства. Демонстранты стали перекрывать дороги, занимать костелы и общественные здания, а также вступали в стычки с полицией, которая без колебаний использовала против них грубую силу. До такой степени, что «Международная Амнистия» осудила чрезмерную жестокость властей при подавлении демократических народных протестов.

Польское правительство, которое активно поддерживает волнения в соседней Республике Беларусь, почему-то без восторга восприняло гражданскую активность собственных граждан. По словам министра национального образования Пшемыслава Чарнека, поддержавшие протест вузы будут лишены значительной части финансирования из государственного бюджета. Премьер-министр Моравецкий, который буквально на днях объяснял минские выступления «жаждой свободы», назвал демонстрации в Варшаве «актом агрессии и варварства». На подавление женщин брошены отборные отряды полиции, военная жандармерия, а также радикальные нацисты из числа футбольных фанатов. А ультраправая организация «Национально-радикальный лагерь» заявила о подготовке специальных бригад для защиты костелов – что обозначило молчаливый союз между государством, церковью и уличными штурмовиками.

Поляки сравнивают эту ситуацию с царской Россией, где самодержавие опиралось на черносотенцев и попов. И этот союз реакции наступает – так, представители реакционного лагеря считают необходимым запретить прерывание беременности в случае изнасилования, заявляя, что такого ребенка должно брать на воспитание государство.

На этом фоне нет ничего более красноречивого, чем гробовое молчание либеральной общественности, которая старательно игнорирует драматическое противостояние в Польше. Конечно, нет смысла предъявлять претензии к ресурсам белорусской оппозиции, вещающим с территории Польши и питающимся с ладони ее режима. Но где же гневная реакция Евросоюза и США, которые почему-то не вводят санкции против функционеров из ПиС? И где активная гражданская позиция российской, белорусской, украинской интеллигенции – всех этих невероятных людей с бесконечно хорошими лицами? Ведь очевидно: перед нами развертывается классический правозащитный конфликт – между консервативным режимом и польскими женщинами, выступающими в защиту своих важнейших человеческих прав.

Увы, современный либерализм демонстрирует нам двойные стандарты, в стиле вывернутого наизнанку «совка» – «одни слова для кухонь, другие для улиц». Можно заклеймить за мнимый «антисемитизм» вождя умеренных социалистов Джереми Корбина, можно непрерывно говорить о ценностях феминизма, упражняясь в избирательно-показушной политике «сancel culture». Но когда речь заходит о союзной стране, которая демонстративно нарушает права миллионов женщин, политические лидеры Запада предпочитают отмалчивается в сторонке. А на эту лицемерную позицию чутко ориентируется либеральный рунет – вы не увидите там многочисленных перепостов видео с жестокостями польской полиции, гневных проклятий в адрес Качиньского, польских флагов и красных молний под аватарками.

Пафосные слова «за вашу и нашу свободу!», звучавшие в московских салонах применительно к событиям в Минске, почему-то смолкли – протестовать против польских мракобесов там решительно не хотят, ограничиваясь скупым сожалением о «крайностях» закона против абортов. А вот российские консерваторы проявили принципиальность, осудив женский бунт против богоданной власти и «традицонных» ценностей. Что лишний раз показало, насколько невелики различия между прогрессистами и скрепоносцами, которые всегда готовы вместе выступить против красных.

Протесты в Польше могут подавить – опираясь на поддержку международного политического класса буржуазии. Но это еще одна упавшая костяшка в доминошном домике рассыпающейся реальности. Жители одной из самых консервативных стран современной Европы выходят на демонстрации под красными флагами, с плакатом «Все равно рожу вам левака!». И это действительно предвещает будущее рождение какого-то другого, нового мира...

|

|

Праздничная жареная свинина целиком... |

Супер сочное нежное мясо, которое не сравнить ни с какой бужениной! Готовится настолько просто и получается абсолютно у всех. Жареная свиная шея целиком на гриле, которое тает во рту. Божественно вкусно!

Ингредиенты:

- Свиная шея - 2 кг

- Соль - 2 крупных щепоток

- Смесь пяти перцев - 5 г.

- Паприка копченая - 4 г.

- Сухой чеснок - 4 г.

- Горчица - 25 г.

- Растительное масло -1 ч.л

Замариновать мясо целиком.

Разогреть гриль и жарить мясо с двух сторон до полной готовности.

Для удобства можно контролировать температуру мяса внутри.

Для полной готовности свинины, внутри мяса должна быть температура не менее 77 градусов.

Если есть щуп или термометр для мяса, то легко можно контролировать этот процесс.

Мясо получается очень сочным и гораздо вкуснее, чем любая буженина.

Попробуйте и убедитесь сами!

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям

Проценко прогнозирует выход из пандемии COVID-19 к июню 2021 года... |

Пандемия коронавируса в России может закончиться в июне 2021 года, считает главврач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко...

АГН «Москва» © Сергей Ведяшкин

«Очень надеюсь, что в июне, а может, раньше», — сказал он.

Проценко также рассказал, что больница в Коммунарке полностью заполнена больными коронавирусной инфекцией.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что следующие несколько месяцев ситуация с COVID-19 в мире будет очень тяжёлой...

|

|

Гренки «Барышня-крестьянка» – рецепт из 80-90-х... |

Старенький рецепт гренок или горячих бутербродов, они готовятся из самых простых продуктов, которые всегда есть в доме в независимости от кризиса и дефицита. Гренки получаются вкусными и сытными, нравятся детям и взрослым, несмотря на всю свою незатейливость. В рецепте есть 2 главных правила: не выкладывать на хлеб слишком много начинки, чтобы она отпадала во время жарки. И второе – выкладывать гренки на сковородку только тогда, когда масло уже хорошо разогреется...

Ингредиенты:

Рецепт приготовления гренок Барышня-крестьянка:

Картошку натираем на терке.

Добавляем яйцо.

Сюда же трем морковь.

И также трем луковицу. Всю массу хорошо перемешиваем, солим по вкусу.

Багет нарезаем ломтиками и сверху намазываем начинку, но не очень много, иначе будет сложно обжарить.

Разогреваем сковородку с растительным маслом и выкладываем гренки только в раскаленное масло начинкой вниз. Обжариваем на умеренном огне несколько минут.

Затем быстро обжариваем другую сторону.

Готово! Подаем сразу же в горячем виде.

Приятного аппетита!

|

|

Использование пива в кулинарии... |

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

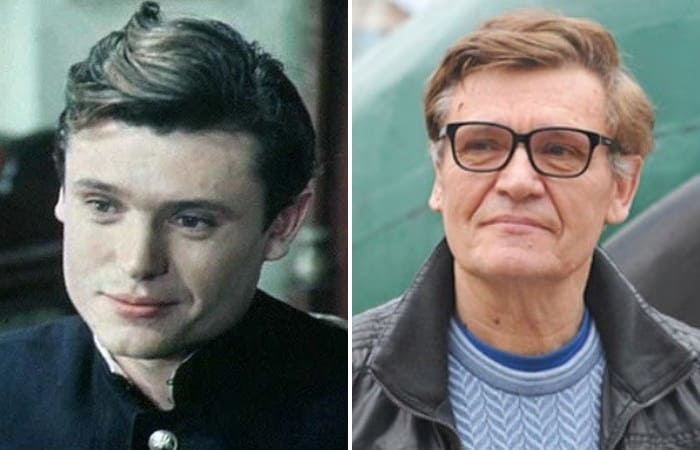

Премьера фильма "Чапаев" прошла в Ленинградском к/т "Титан" 5 ноября 1934 года... |

В ноябре 1934 года в Ленинградском кинотеатре «Титан» состоялась премьера фильма «Чапаев». В этой статье история о том, как снимался этот знаменитый фильм…

Афиш к новому фильму не было, только рукописные объявления, так как съёмки фильма и его монтаж были закончены всего за две недели до премьеры и афиши просто не успели подготовить.

Во время премьерного показа на дневном сеансе кинозал был полупустым, но уже на вечерний показ выстроилась длиннющая очередь. Из-за огромного ажиотажа картину на протяжении нескольких недель демонстрировали во всех ленинградских кинотеатрах.

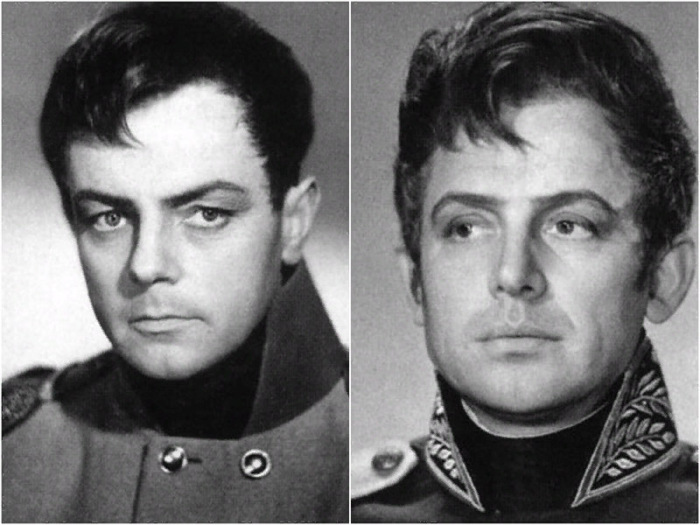

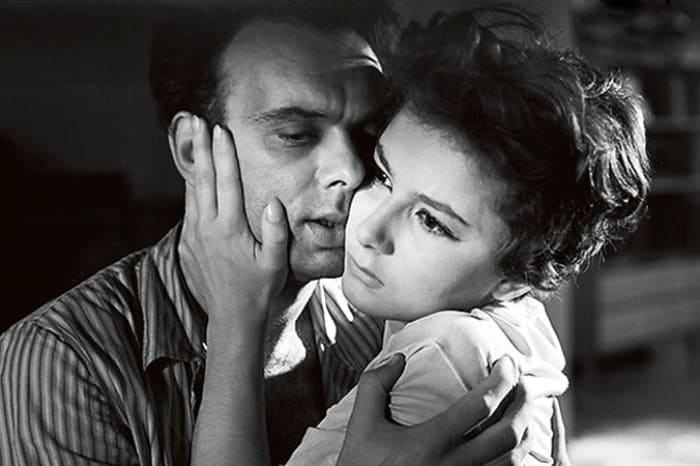

Василий Иванович Чапаев (Борис Бабочкин), командир 25-ой дивизии Красной армии, готовится к решающему сражению с отборными частями каппелевцев, возглавляемых опытным кадровым офицером, полковником Бороздиным (Илларион Певцов). Партия присылает ему на помощь Дмитрия Фурманова (Борис Блинов) — молодого, но образованного и умного комиссара, чьи мемуары впоследствии легли в основу романа и фильма, обессмертившего имя Чапаева в памяти советских граждан.

Вряд ли можно вспомнить другой пример такого бурного и единодушного, буквально всенародного успеха, какой встретил фильм братьев Васильевых у зрителей. За короткий срок «Чапаева» посмотрела вся страна. Именем начдива называли ударные бригады, передовые колхозы, пионерские отряды. Игра в чапаевцев на многие годы стала любимой игрой детворы.

Фильм с триумфом прошёл по экранам десятков стран, завоевал высокое признание на многих международных фестивалях.

Это чудо сложилось из многих чудес. И первое из них — сам герой, Василий Иванович Чапаев, поднятый революцией из низов, народный командир, чьи подвиги описал его друг и боевой комиссар Дмитрий Фурманов. Новую жизнь этой талантливой книге дали молодые режиссёры «Ленфильма» Георгий и Сергей Васильевы — оба участники Гражданской войны, начинавшие свой путь в кино с монтажёров.

Сошлись однофамильцы сразу. Сергей Дмитриевич вспоминал, как при первом знакомстве они «хотя и поспорили изрядно, но понравились друг другу». За четыре года, проведённых вместе у монтажных столов, эти двое настолько «приработались» и сроднились, что на режиссёрский путь в игровом кино вступили под общим именем — «братья Васильевы». До «Чапаева» они сняли совместно три фильма.

Это было братство по духу, таланту, жизненным целям, пути в искусстве. Сцены, поставленные ими самостоятельно (это случалось только тогда, когда кто-то из них болел или был в отъезде), поражают родственностью манеры, стиля, художественного почерка.

Летом 1932 года сценарный отдел студии познакомил Васильевых со сценарием «Чапаев», написанным по одноимённой книге Дмитрия Фурманова его вдовой Анной Фурмановой при участии В. Трофимова. К сожалению, характеры отдельных персонажей ей не удались. Фурманов становился олицетворением ходячей морали, произносившим газетные передовицы, а Чапаев ему беспрекословно подчинялся.

Васильевых заинтересовали источники сценария — книга Дмитрия Фурманова, его военные дневники. Кстати, сам Фурманов в начале 1924 года переделал свою знаменитую повесть для кинематографа. Сценарий был обнаружен в архиве писателя только в 1939 году.

В титрах фильма «Чапаев» сказано, что сценарий написан «по материалам Д.А. Фурманова и А.Н. Фурмановой». Но не только по ним. Осваивая тему, Васильевы углубились в изучение военных документов, исторической и мемуарной литературы, работали в архивах и Музее Красной армии, знакомились с подлинниками приказов и рапортов Чапаева, с фотографиями тех лет и сохранившимися реликвиями. Они связались с землячествами чапаевцев.

Бывший комбриг Чапаевской дивизии И. Кутяков вспоминал, как режиссёры «мучили» расспросами сотни чапаевцев в Москве, Ленинграде, Саратове, Уральске, Лбищенске, беседуя не только с чапаевцами, но и с теми казаками, которые в то время вместе с белыми вели вооружённую борьбу против советской власти. Они беседовали с оставшимися в живых очевидцами гибели Чапаева… Они десятки раз приезжали из Ленинграда в Москву, чтобы побеседовать на темы: как Чапаев сердился, как он ругался, какой у него был выговор — на «а» или на «о», пил ли он водку, курил ли он и т.д.

Написание литературного сценария заняло у Васильевых около полугода. Известны три его варианта. Окончательная редакция создавалась на протяжении всего съёмочного периода.

«Чапаев» начинался как скромная, рядовая постановка, причём фильм был запланирован немым. Битва за звуковой вариант оказалась нелёгкой: директор студии попросту отказывался читать звуковой вариант сценария. В студийной многотиражке режиссёров обвиняли в «ослаблении и игнорировании немого фронта», в деляческих позициях. Решающую поддержку Васильевы получили у худрука студии Адриана Пиотровского и со стороны ведущих мастеров «Ленфильма». Фильм был запущен в производство звуковым.

Успех фильма во многом определялся выбором актёра на главную роль. Искать типаж постановщики не хотели: «Пусть актёр будет не похож на Чапаева в жизни, не страшно. Но страшно, если мы не поднимем этого образа до той степени убедительности, когда зритель безоговорочно поверит ему. Если удастся заставить зрителя поверить в Чапаева, наше дело выиграно».

Стремясь раскрыть своего героя психологическими средствами, постановщики прежде всего обратились мыслями к актёру мхатовской школы Николаю Баталову. Но он, перегруженный работой в театре, ответил отказом. Возникало ещё несколько кандидатов.

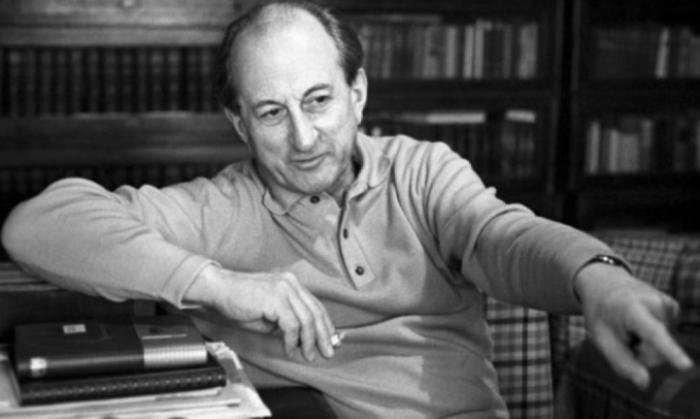

Наконец режиссёры остановили свой выбор на Борисе Бабочкине. Георгий Васильев знал его по студии «Молодые мастера». Бабочкин привлёк внимание режиссёра недюжинным темпераментом, яркой эмоциональностью, щедростью красок актёрской палитры. Несмотря на молодость, за плечами Бабочкина было более десяти лет работы в областных, московских и ленинградских театрах.

Братья Васильевы решили с ним познакомиться поближе. Повод нашёлся легко — читка сценария, который тогда назывался «Чапай». Об этом историческом для фильма событии Сергей Дмитриевич рассказывал: «Первую читку сценария „Чапаев“ мы устроили на квартире И.Н. Певцова (нам хотелось предложить ему роль полковника Бороздина), читали мы сценарий поочерёдно, причём один из нас даже напевал соответствующие по ходу действия народные песни, намеченные нами ещё в литературном сценарии».

На Певцова и Бабочкина сценарий произвёл потрясающее впечатление. Певцов сказал: «Ну что ж… Может быть, в нашем искусстве начинается новый этап…» А потом добавил: «А роль Чапаева выписана так глубоко и выразительно, что иной актёр может всю жизнь ждать для себя такой роли, да так и не дождавшись, умереть».

Васильевы утверждали, что сразу определили Бабочкина на роль Чапаева, вот только сомневались, заинтересует ли она его. Решив проверить актёра, братья сказали Бабочкину, что он будет играть Петьку. От Певцова вышли на заснеженную улицу втроём: Васильевы и Бабочкин. Говорили о Чапаеве, о чапаевцах, о том, какое замечательное было время, и вдруг Бабочкин встрепенулся: «А знаете, как он носил папаху? Вот так, вероятно… Именно так!» И тут же показал, как Чапаев, и только Чапаев, мог носить папаху. Через несколько шагов Бабочкин опять остановился: «А знаете, как он здоровался с бойцами?..»

Позже выяснилось, что Бабочкин вырос в тех же местах, где потом гремела слава Чапаева. Комсомольская юность привела Бориса на непродолжительное время в Политотдел 4-й армии Восточного фронта, куда входила 25-я Чапаевская дивизия. Правда, с самим комдивом он знаком не был.

«Столь яркое видение образа героя пленило и взволновало нас настолько, что мы тут же окончательно решили поручить эту роль Б.А. Бабочкину», — замечает Дмитрий Васильев.

Манёвр был проведён режиссёрами столь искусно, что Бабочкин до конца своей жизни продолжал верить, что поначалу ему была уготована роль Петьки. В своей книге, опубликованной в шестидесятых годах, актёр писал: «Я пел те же песни, которые пел Чапаев, я знал тот простой и колоритный язык, на котором тогда говорили, я умел сам носить папаху так, чтоб она неизвестно на чём держалась. Одним словом, мне не нужна была творческая командировка, перед тем как начать работать над ролью.

И вопрос о том, что я, намеченный вначале на роль Петьки, буду играть Чапаева, был решён в первые же дни. Мне случалось читать совершенно фантастические версии по поводу того, каким образом досталась мне роль Чапаева. Совсем недавно критик Р. Юренев в своей в общем-то очень хорошей статье „Фильм века“ („Известия“, 126, 1963) с полной убеждённостью, но не понятно, по каким причинам, рассказал, что роль эта была мне предложена только потому, что сначала Хмелёва, а потом Ванина не отпустили на съёмку из театра. Это неверно. Я действительно подал Васильевым мысль подумать о Хмелёве, но их эта мысль почему-то не заинтересовала, а о Ванине вообще никакого разговора никогда не было».

Съёмочную группу Васильевы сформировали из людей одарённых, опытных, близких им по взглядам и стремлениям. С некоторыми из них Васильевы сошлись ещё на постановке «Спящей красавицы» (сорежиссёр Ю. Музыкант, художник И. Махлис). С другими — оператором А. Сигаевым, композитором Р. Поповым, звукооператором А. Беккером — они сдружились настолько, что привлекали их к работе над своими последующими картинами.

В подготовительный период постановщики братья Васильевы вместе с художником выезжали на места событий — в Уральск, Лбищенск, Заволжье. Сделанные там зарисовки были нужны для работы над эскизами художественного оформления картины.

В производственном отношении экспедиция сложилась чрезвычайно тяжело из-за непогоды. Беспрерывно лили дожди. Неделями не было солнца. Из двадцати восьми намеченных объектов удалось отснять только несколько мелких эпизодов и «дождливую» сцену отъезда Фурманова. Все натурные съёмки пришлось отложить до следующего лета. Зимой сняли все павильонные сцены. Они позволили авторам по-новому ощутить подлинный масштаб их героя. Прежде всего это коснулось «запева» фильма.

Ещё на сценарном этапе авторы отказались от двух вариантов начала (проводы добровольцев на вокзале, сцена в теплушке, в которой отряд иваново-вознесенских ткачей едет к Чапаеву). В режиссёрском сценарии был разработан третий вариант — довольно прозаическая встреча Чапаева с Фурмановым в избе. Но после того, что уже было создано Бабочкиным, образ Чапаева потребовал иной экспозиции. Авторы во время второй летней экспедиции придумали новые решения, позволившие герою предстать в родной для него стихии боя, ворваться в фильм как бы прямо из легенд и народных песен.

И тогда в режиссёрском сценарии решительно была зачёркнута сцена встречи героев в избе. В корзину полетели рулоны отснятой плёнки — взамен возникли новые сцены (появление Чапаева на тройке, лихая атака на хутор, смотр после боя, приход отряда иваново-вознесенских ткачей — добровольцев, встреча с Фурмановым на мосту, «купание» чапаевцев, знакомство Петьки с Анкой). Фильм обрёл своё настоящее начало.

Васильевы пересняли ряд эпизодов, поставленных во время первой летней экспедиции, пошли на замену нескольких исполнителей. Актёр, игравший роль Верзилы, выглядел симпатичным увальнем. Васильевы поручили эту роль К. Назаренко, создавшему острый, во многом сатирический образ. Был заменён исполнитель роли Петьки.

Васильевы пригласили Леонида Кмита, артиста огромного природного обаяния, а это очень обогатило фильм. Добиться слитности актёрского ансамбля было непросто: уж очень разные актёрские индивидуальности Васильевы собрали «под одном крышей». Судите сами.

Заслуженный артист республики, корифей академических театров Илларион Певцов (полковник Бороздин) и талантливый самородок, печник из города Ромны Степан Шкурат (казак Потапов), пришедший в кино из художественной самодеятельности.

Видные театральные актёры — Николай Симонов, Борис Чирков, заслуженный артист республики Н. Ростовцев — и артисты кино, уже обладавшие большим опытом, — В. Мясникова, Л. Кмит, К. Назаренко, воспитанник фэксовской мастерской Э. Галь. И, наконец, артисты ТЮЗа Б. Блинов, В. Волков, циркач и студент театрального училища Г. Жжёнов, ещё не имевшие опыта в кино.

Для миллионов зрителей облик Чапаева настолько прочно отождествился с образом, созданным Бабочкиным, они настолько глубоко прониклись верой в его творение, что другим себе Василия Ивановича Чапаева никто не представляет.

Мы пришли к познанию действительной, реальной правды этого человека, — отмечали братья Васильевы. — Оттолкнувшись от фотографирования, отказавшись от биографичности, мы ходом всего художественного процесса пришли к тому, что в наиболее полном объёме удалось воссоздать действительный облик Чапаева. Его сын и дочь, смотревшие картину, признают его за отца — в этом вся соль.

Сначала сын Чапаева как бы обиделся, сказав нам: „Отец был щёголем и красивым, а Бабочкин не щёголь и не красив“. Но когда он посмотрел всю картину, он сказал: „Да, это мой отец“. В этом весь интерес и вся сложность построения образа в кино, и в этом отношении мы, как нам кажется, нащупали правильный подход».

Никто не дёргал Васильевых, не требовал показать отснятый материал. Они работали увлечённо, забывая обо всём вокруг. Если спорили, то только с Бабочкиным.

Образы основных героев, взятых из книги, сценаристы переосмыслили и изменили довольно радикально. По существу, они написаны Васильевыми заново. В фильме образ комиссара дан не таким, каким был в книге автобиографический образ Федора Клычкова, а скорее таким, каким сам Фурманов стал уже в конце Гражданской войны, пройдя школу нескольких фронтов. Роль комиссара исполнил Б. Блинов.

Дмитрий Фурманов лишь вскользь упоминает о «чумазом галчонке», расторопном и вездесущем Петьке Исаеве. Приводит его рассказ о том, как он бежал от белых из плена, описывает героическую гибель ординарца. Отталкиваясь от этих скупых строк, взяв в них главное — преданность юноши революционному делу и своему командиру, — Васильевы заново написали роль ординарца, насыщенную диалогами поступками, активным действием. Без Петьки — весёлого и обаятельного чапаевского ординарца — трудно себе представить фильм.

На роль Анки-пулемётчицы режиссёры Васильевы без проб пригласили Варвару Мясникову (сыграла в их картинах «Спящая красавица», «Личное дело»). В книге Фурманова Анки не было, а в фильме она вышла на первый план. Васильевы вспомнили случай, когда санитара Чапаевской дивизии Мария Попова в бою подползла к раненому старику-пулемётчику, хотела тащить его до лазарета, а он ей приказал стрелять из пулемёта, а сам здоровой рукой ей помогал.

Анкой в фильме её назвали в честь жены Фурманова Анны Никитичны. На самом деле никаких близких отношений у Марии с Петром Исаевым не было. Настоящий Петька повсюду возил с собой жену с детьми и вообще слыл отличным семьянином.

Но вернёмся на съёмочную площадку. Многие сцены были сняты в одну смену, сразу, без остановок и поправок. Бабочкин рассказывал: «Часто нам помогали драгоценные находки. Так, случайно была найдена сцена с картошкой. Мы сидели в избе в селе Марьино Городище, она превратилась в штаб времён гражданской войны. На столе гранаты, пулемётные ленты, у стен оставлены винтовки.

Хозяйка принесла угощение — чугун вареной картошки. Картошка рассыпалась по столу, и одна — уродливая, с наростом — выкатилась вперёд. Это совпало с репликой: идёт отряд походным порядком. Впереди командир на лихом коне (мы как раз обсуждали эту сцену). Хозяйка поставила на стол солёные огурцы. Это совпало со словами: показался противник. Все расхохотались и запомнили эти совпадения, а потом в Ленинграде быстро и весело сняли эту сцену, изменив первоначальную намётку сценария, по которой Чапаев должен был рисовать палочкой на земле».

Центральное событие фильма — бой с каппелевцами. Сцена отражения психической атаки вошла в историю мирового кино как один из высочайших, классических образцов монтажного искусства.

Сергей Васильев замечал: «Что касается отделки, раскадровки, для нас было совершенно ясно, что весь ключ, с одной стороны, — в массовой психической атаке, а с другой стороны — в людях. Это наши люди. Отсюда ясно: ни одного крупного плана белых и только на крупных планах показ красных. В людях здесь дело. Здесь столкновение двух воль, и важно разрешение на людях наших, и не на белых».

Васильевы снимали бой с каппелевцами поэпизодно, длинными кусками с запасом. И когда при рабочих просмотрах на экране шли бесконечные проходы марширующих каппелевцев, разрозненные планы чапаевской цепи, и все это — в немом виде, эти куски казались безнадёжно скучными, однообразными, серыми. О таком впечатлении вспоминали многие ленфильмовцы. И все буквально ахнули, когда увидели сцену в смонтированном виде.

Гибель Чапаева снимали на Волге (в действительности комдив погиб в сражении). По сценарию Чапаев погибал в бурной реке, но потом решили не создавать ощущения, что Чапаева губит стихия. Съёмки этой сцены оказались драматичными и для исполнителя роли. Дублей делали много, и Бабочкин согревался водкой (снимали весной, вода в Волге ледяная). Простуда актёра миновала, но от вынужденных возлияний у него открылась страшная язва, которая мучила его до конца жизни…

Когда «Чапаев» был готов, смонтирован, озвучен, его показали руководству Главного управления кинематографии. Считая чрезмерно раздутой линию белогвардейцев в фильме, начальник главка Б.З. Шумяцкий предложил исключить из фильма всю сцену отражения «психической атаки». По его мнению, эта сцена «героизировала» белое офицерство. Согласиться с этим, изъять одну из лучших в фильме сцен авторы не могли.

Судьбу сцены решило присутствие на этом просмотре К.Е. Ворошилова, С.М. Будённого и других военных руководителей. Они дали высокую оценку сцене «психической атаки», что позволило сохранить в фильме эту важнейшую для него сцену.

Премьера фильма состоялась в кинотеатре «Титан» 5 ноября 1934 года. Чудо этой ленты обнаружилось буквально на первом же сеансе. Очевидцы вспоминают, что когда фильм кончился, публика не встала с мест. Люди были потрясены. Пришлось выйти директору кинотеатра и объявить: «Товарищи, всё…, но среди нас находятся исполнители главных ролей товарищи Бабочкин, Кмит, Мясникова… Попрошу их показаться…»

Когда актёры появились перед зрителями, началось невероятное. Весь зрительный зал встал, а в то время привычки вставать и приветствовать кого бы то ни было стоя вообще не знали — и разразилась овация. Она тоже была странной — люди аплодировали и плакали.

Слава «Чапаева» родилась немедленно и росла, как снежный ком. Газеты с каждым днём отдавали все больше и больше места на своих полосах громадному успеху фильма. Появляются восторженные отзывы писателей, учёных, военных и политических деятелей.

Даже подлинные участники событий — бойцы и командиры Чапаевской дивизии — воспринимали «Чапаева» как жизненный факт.

18 января 1935 года «Правда» публикует передовую, которая названа: «»Чапаева» посмотрит вся страна». Кинотеатры осаждали толпы людей. Их было столько, что во многих городах сеансы проводились круглосуточно. Фильм шли смотреть целыми заводами, воинскими частями, колхозами, школами, шли как на праздник — колоннами, с оркестрами, неся плакаты и транспаранты: «Мы идём смотреть „Чапаева“!»

Копий картины не хватало. Их срочно допечатывали. Только за первый год фильм просмотрело свыше 30 миллионов зрителей — цифра по тем временам небывалая.

Авторитетное жюри Московского международного фестиваля присудило первую премию киностудии «Ленфильм» «за создание исключительно высокохудожественного фильма „Чапаев“, а также фильмов „Юность Максима“ и „Крестьяне“»

С этого началось признание фильма и его авторов за рубежом. Ряд стран закупили «Чапаева». Он с успехом шёл в США. В нью-йоркском кинотеатре «Камео» картина не сходила с экранов более трех месяцев. Корпорация американских кинокритиков, до того насторожённо относившаяся к советскому кино, назвала «Чапаева» в числе десяти лучших зарубежных фильмов 1935 года.

Широко и успешно фильм демонстрировался во Франции, где в 1937 году он был удостоен приза Парижской международной выставки. Прошёл он и в Испании, и по экранам ряда других европейских стран.

Мальчишки приходили в кинотеатр и спрашивали: «У вас — „Чапаев“? — „Чапаев“. — „Тонет?“ — „Тонет“. — „Значит, это не здесь. Пошли, ребята. Есть где-то такое кино, где он не тонет…“»

Скоро наступило время, когда Чапаеву пришлось всё-таки выплыть. В первые же дни Великой Отечественной войны кинематографисты начали выпускать боевые киносборники. Одной из первых картин был короткометражный агитационный фильм «Чапаев с нами». Плывёт раненый Чапаев по Уралу, а на другом берегу ждут его бойцы 1941 года: танкист, лётчик и пехотинец. От них слышит Чапаев: фашистская Германия напала на Советский Союз. И вскочил Чапай на коня и полетел впереди красных батальонов, полков и дивизий на последний бой с фашистами…

|

|

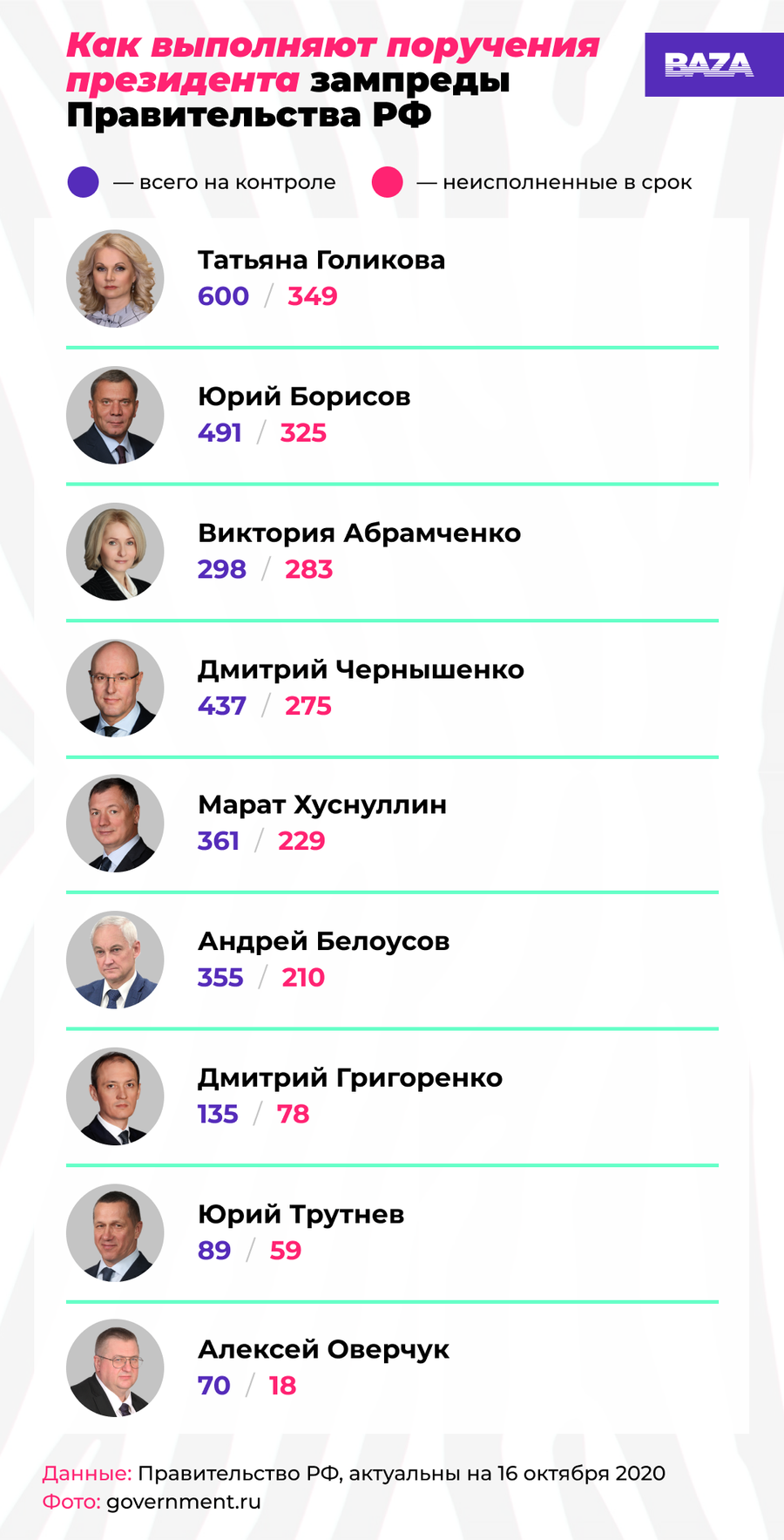

«Двоечники» Мишустина. Кто из министров чаще всего «забивает» на поручения президента... |

Вроссийском правительстве большие проблемы с дисциплиной. А именно — члены кабмина вовсю игнорируют поручения президента. О «разгильдяйстве» в рядах высших чиновников говорили не раз. В прошлом году пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле «хорошо известны те, кто не на лучшем счету в плане аккуратности и скрупулезности выполнения поручений». А в октябре нынешнего уже сам Владимир Путин сделал замечания некоторым министрам по этому поводу.

Чтобы знать, кто в плане исполнения поручений «двоечник» и кого стоит начать «отчислять», глава правительства Михаил Мишустин потребовал составить соответствующий список. Как стало известно «Базе», его предоставил Департамент контроля Правительства РФ. В бумаге отражены сведения о выполнении и невыполнении в срок поручений президента вице-премьерами, министерствами и ведомствами.

Документ был подготовлен специально к заседанию правительства 22 октября и разослан руководителям перечисленных в нём органов исполнительной власти. Вероятно, чтобы самые ленивые и медлительные чиновники смогли придумать «достойные» оправдания.

На самом совещании, на закрытой его части, премьер, вооружившись цифрами, жёстко раскритиковал министров и глав ведомств за плохое исполнение поручений президента. Он напомнил им об обязательствах и персональной ответственности каждого.

— Сроки исполнения поручений президента обязаны соблюдаться вне зависимости от того, когда они были даны. Более того, если поручение давнее, оно требует особого внимания, — подчеркнул глава кабмина. — Давайте не будем доводить ситуацию, чтобы президенту приходилось делать публичные замечания членам правительства.

Как следует из документа (есть в распоряжении «Базы»), составленного Департаментом контроля, самым непослушным из вице-премьеров стала Татьяна Голикова. Она не выполнила 349 из 600 президентских поручений. Голикова отвечает за социальную политику, является специальным представителем главы государства в парламенте при рассмотрении законопроектов по вопросам пенсий, а во время пандемии ещё и возглавила оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в России.

Но при этом нужно отметить, что у Голиковой поручений куда больше, чем у остальных зампредов, так как социальный блок сам по себе очень обширный, а тем более много новых задач в возникло в пандемию. Если посмотреть на качественные показатели её работы, выходит, что она просрочила 58% от общего числа поручений, а это не так плохо по сравнению с остальными.

На втором месте по количеству неисполненных в первоначальный срок поручений Путина вице-премьер по ВПК Юрий Борисов, он не успел довести до конца 325 из 491 поручения, соответственно, он не справился на 66%.

Замыкает эту тройку Виктория Абрамченко с 283 из 298 просроченными поручениями. Она занимается вопросами сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости. Кстати, если обратиться к качеству её работы, то получается, что Абрамченко опоздала с почти 95% поручений. Мы вычислили так называемый KPI всех вице-премьеров, исходя из присланного документа, и можем сказать, что Абрамченко лидирует в нашем антирейтинге.

Виктория Абрамченко. Фото: twitter.com

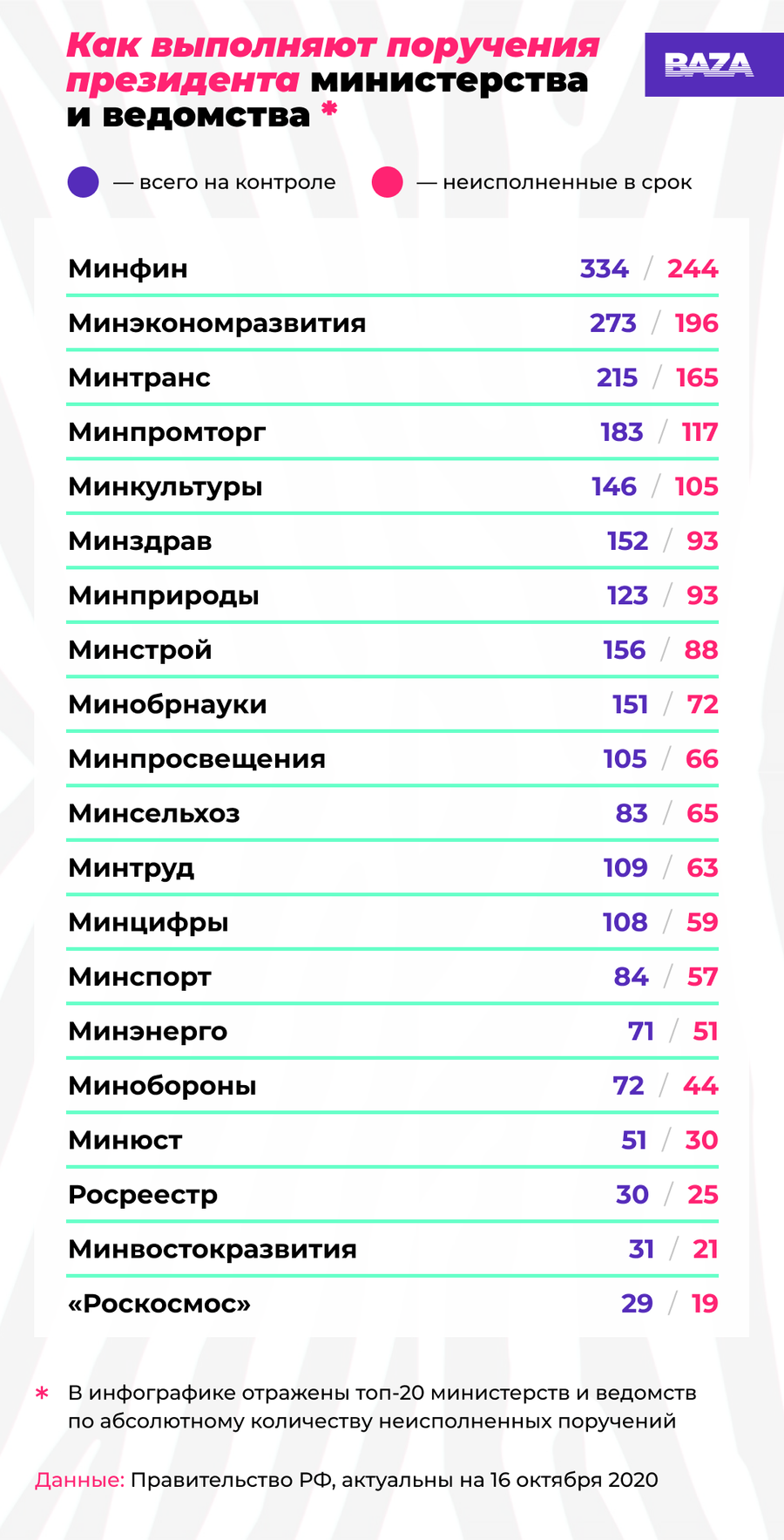

Что касается министерств и ведомств — тут по абсолютному количеству неисполненных поручений в срок первым оказался Минфин. Из 334 поручений главы государства 244 не были выполнены, когда положено. При этом получается, что свою работу в срок Антон Силуанов и его подчинённые не сделали на 73%.

Далее следует Минэкономразвития — в министерстве не успели вовремя исполнить 196 из 273 поручений, это 71% от всех задач.

На третьем месте оказался Минтранс со 165 из 215 невыполненными вовремя заданиями от президента — просрочено 76% поручений. Всего в документе указаны 64 учреждения, но мы выбрали топ-20 с самой большой «просрочкой».

Стоит помнить, что количество работы и сфер ответственности у всех министерств разное. Кто-то получает сотни поручений, а кто-то всего пару. Интересно, что и последние далеко не всегда управляются в срок. Яркий пример — Федеральная служба судебных приставов, Росгвардия, Федеральная служба охраны, Росархив, Казначейство России, Росстат и Росздравнадзор. По данным Департамента контроля, у этих ведомств было всего по одному-два поручения от главы государства, но они не исполнили их в положенное время. Получается, что в качественном смысле они не справились на 100%.

Всего у министерств и ведомств на середину октября было на контроле 2836 поручений президента, из них в срок не исполнено 1826. Получается, что просрочка составила 64%.

В Минпромторге нам сообщили, что, например, 117 президентских поручений не были выполнены в первоначальный срок из-за того, что «исполнения были продлены на основании решения Администрации Президента».

— Согласно промежуточным докладам, многие из продлённых поручений должны быть более детально и всесторонне проработаны, исходя из своей специфики, — пояснили в ведомстве.

В Минтруде рассказали, что часть просроченных поручений связаны с мероприятиями по мониторингу, а сроки их выполнения продлеваются, если актуальность проблемы не снизилась за отчётный период.

— Также сроки поручений продлеваются, когда меняются технологические условия, предлагается существенно расширить круг лиц, которые могли бы получить дополнительные возможности от реализации задачи, или работа по первоначальному поручению получила дальнейшее развитие. Например, было поручено подготовить план мероприятий, и на контроле оставлена реализация этого плана, — заявили в министерстве.

Большинство перечисленных в документе учреждений на вопросы «Базы» по существу не ответили.

Бороться с ленью и неорганизованностью чиновников пробовали по-разному. Проштрафившихся заставляли отчитываться о неисполнении обязательств и срыве дедлайнов, собирались создать специальную рабочую группу в аппарате правительства, которая бы следила за своевременным исполнением поручений президента, сетовали на отсутствие онлайн-статистики и прочих цифровых удобств, ругали, наказывали, но… воз со всеми решениями для улучшения жизни граждан и ныне там...

|

|

Слово о демократии... |

О-хэй, избиратель! Ты ещё тут? Тебя не уморили референдумы и голосования? Как там Шнур пел? "Выборы, выборы, кандидаты - п-доры!" Ну - это высокое сценическое искусство нашей эпохи. Наследие античности, преломленное через сознание современного жителя Третьего Рима, Северной Пальмиры, Е-бурга, Владика и как там у нас ещё города называются? Вот, через его сознание и преломленное. Хорошее слово. Ёмкое. Однокоренное с ломом, против которого, как известно, нет приёма, кроме пули-дуры и штыка-молодца.

Демократия нынешняя бывает трёх типов. Американская, по определению лучшая из всех. По крайней мере, сами они о себе так говорят. И наши дебилоиды, нынешние, которые во всём с них пример берут, тоже так говорят. И, главное, искренне так думают. Желающие могут найти и пересмотреть выступления Гозмана, Альбац и прочей злобно стареющей гвардии прежних времён. Такие старухи Шапокляк и мальчиши-плохиши... Хотя теперь только раздражают, как жужжащие над ухом осенние мухи. Скорее противно, чем опасно.

Второй по качеству тип демократии - западный, от Британии до Польши. Он, понятно, качественно хуже, не Америка же, но для примера тоже годится. Третий - все остальные, у туземцев. Туземцами являются все, кроме Америки и тех, кто с ней в одном строю. В том числе мы и китайцы, а также персы и всякая прочая хрень. К примеру, саудовцы и прочие арабские нефтяные режимы, НЕ туземцы, поскольку с Западом торгуют и их советов слушают. И хотя чистой воды авторитарные средневековые монархии с диктаторскими замашками, но им западники головы не морочат. Латиноамериканские и африканские хунты - тоже демократы. Если они на правильной стороне истории.

Демократическим изъявлениям в Америке мешают китайские хакеры, русские хакеры и наше ГРУ. Они в них постоянно вмешиваются. Зачем? Да, неважно. Просто потому, что иначе не могут. Натура у них такая. Они - как выродки в "Обитаемом острове" братьев Стругацких, у которых от всего нормального, по логике ротмистра Чачу, острые боли. Или как Хонти и Пандея, которые когда-то им, Штатам, подчинялись, а теперь злобно мстят. В 90-е же мы им подчинялись? Китайцы, конечно, пораньше, их ещё в начале ХХ века почти поделили. А теперь и мы, и они совсем от рук отбились.

Старые британские парламентарии были циничны, подлы и лживы, как парламентариям и положено, но хотя бы остры на язык. Это их максима: "Демократия - это строй, который позволяет кучке мерзавцев управлять толпой идиотов". И тут - выбирай своё место. Или ты в первой категории, или во второй. Три с лишним сотни лет прошло с цитаты, ничего не изменилось... Нынешние таких вольностей речи себе не позволяют, словами не жонглируют. Есть несколько Святых Граалей и демократия там - основа основ. Ей всё объясняется и на ней всё в тамошнем мире стоит. Да не оскорбят этот великий термин ни скептики, ни еретики, ни иноверцы, ни трезво мыслящие прагматики! Да не протянут они свои грязные руки к этой священной идее!

Сейчас мы наблюдаем расцвет американской демократии: выборы президента США. Все всех ненавидят, страна расколота, ситуация идиотская, цензура такая, что Оруэлл бы в восторг пришёл, враньё и подтасовки бешеные и чем это всё закончится, один дьявол знает. Наблюдаем это шоу в первых рядах, запасшись кто поп-корном, кто семечками. В зависимости от привычек юности и воспитания. Особо вдохновенные придурки либерального толка поют осанну демократии как таковой, Америке и мечтам человечества о большом, чистом и светлом. Просто удивительно, как много людей ничему в этой жизни не учатся.

Попутно они горько плачут над утерянным ими и всеми нами в 90-е раем, когда их к начальству пускали и они себя чувствовали вершителями судеб и сопричастными к историческим свершениям демиургами. То есть тогдашние аферисты, воры и сукины дети их прикармливали и давали иллюзию того, что они элита элит. Теперь у них пайка поменьше, самоощущение пожиже, да и возраст, и состояние здоровья уже не те. Вот и мизантропируют. А также ностальгируют по временам, когда российский министр иностранных дел у американцев искательно про наши национальные интересы спрашивал. Было такое, и не так давно.

Но тут, что вспоминать? Золотое для них было время, много крали, много и на редкость безответственно болтали, страну с наслаждением рушили... Любо-дорого вспомнить. При этом да, скажут они, фальсификации тогда были, и ещё какие! Но ведь ради благой цели. Точь в точь, как сейчас у демократов в Штатах. Им надо Трампа завалить и Байдена в Белый дом протолкнуть, хоть тушкой, хоть чучелом. Нашим в 1996-м - Ельцина в Кремль. При том, что рейтинг у него был... Да и Зюганов тогда не сильно радовал. Голосовали не за него, а против ЕБН с его "Семьёй" и её челядью. Но сосчитали так, как сосчитали. По Березовскому.

Вот и в Америке так сосчитают. И тут неважно, умно это или нет, справедливо или нет, хорошо для этой страны или нет. Главное на их выборах - победа. И на любых других, тоже. Всё остальное - это лирика. Зачем она, та победа, что с ней делать, как после неё с таким начальством страна будет жить, как решать её проблемы, неважно. Всё, что накопила американская элита по части фальсификаций, провокаций, подтасовок и переворотов в чужих странах, она теперь в своей собственной применяет. Не пропадать же опыту! Так что пожелаем удачи ОБОИМ участникам президентской гонки. Как Америка к нам, так и мы к ней. Не наш был выбор. Пускай друг друга душат, мы на них с интересом поглядим...

|

|

Этот день в авиации. 5 ноября |

1910 - Первый полёт военного дирижабля "Ястреб" завода Дукс - объёмом 2660 м3. К началу Первой мировой считался уже устаревшим. Совершил первый в истории (по крайней мере - России) ночной вылет, по маршруту Гатчина - Луга - Гатчина

1911 - Завершился первый трансконтинентальный перелет из Нью-Йорка в Лонг-Бич (дальность 6437 км) (летчик С.П.Роджерс, самолет Wright EX). Этот перелет стартовал 17 сен и прошел с 69 промежуточными посадками; в 1911 году пилот С.П.Роджерс совершил на самолёте Wright EX первый трансконтинентальный перелёт из Нью-Йорка в Лонг-Бич (дальность 6437 км). Этот путь он проделал за 49 суток с 17 сентября по 5 ноября с 69 промежуточными посадками.

1915 - Первый запуск самолета при помощи корабельной катапульты. Летающую лодку «Curtiss АВ-2» катапультировали с кормы американского линкора "Северная Каролина», стоящего на якоре в заливе Пенсакола (штат Флорида). На следующий день АВ-2, пилотируемая лейтенантом-коммандером Генри Мастином, была запущена с борта «Северной Каролины» во время движения корабля.

1917 - Курсы стрельбы по воздушному флоту Северного фронта переформированы в Офицерскую школу стрельбы по воздушному флоту с перемещением в город Евпатория.Руководителем школы назначен подполковник Василий Васильевич Тарновский. Курсы стрельбы по воздушному флоту Юго-Западного фронта расформированы.

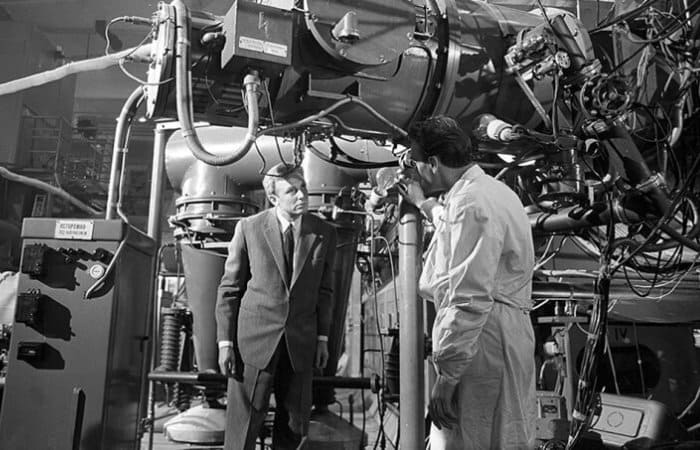

1928 - Родился Михаил Васильевич Козлов — советский лётчик-испытатель, Герой Советского Союза (1966), заслуженный лётчик-испытатель СССР (1972), полковник.

До мая 1947 года обучался в Тамбовском ВАУЛ. В 1951 окончил Кировабадское военное авиационное училище лётчиков. До 1955 служил в нём лётчиком-инструктором.

В 1957 окончил Школу лётчиков-испытателей.

С апреля 1957 - лётчик-испытатель ОКБ А.Н.Туполева (в 1970-1973 - старший лётчик-испытатель ОКБ). Поднял в небо и провёл испытания Ту-16К-10 (октябрь 1957; 2-й пилот), «98А», Ту-128, Ту-144; (2-й пилот), Ту-144/2. Провёл испытания ракет К-80 на Ту-104 (1961), испытания Ту-128М (1970-1972). Участвовал в испытаниях Ту-95, Ту-104, Ту-110, Ту-110Б, Ту-114, Ту-124, Ту-134, Ту-154 и их модификаций. Демонстрировал Ту-128 на воздушном параде в Тушино в 1961 г.

В 1966 году окончил Московский авиационный институт.

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали присвоено 22 июля 1966 года.

Всего освоил 50 типов самолётов и вертолётов.

Погиб 3 июня 1973 г. при выполнении демонстрационного полёта Ту-144 (77102) на XXX международном авиакосмическом авиасалоне в Ле-Бурже (Франция).12 июня 1973 года состоялись похороны Козлова и его экипажа на Новодевичьем кладбище в Москве...

1929 - В Москве открылся первый в СССР планетарий. В этот день в нём была проведена первая лекция с демонстрацией искусственного звездного неба. В прессе появились восторженные отклики, а В.Маяковский отозвался на событие стихотворением «Пролетарка, пролетарий, заходите в планетарий...».

В самом начале работы планетария в нём читались всего три лекции по астрономии: «Был ли сотворен мир в шесть дней?», «Земля — шар», «Строение Вселенной». В первый год существования учреждения небольшим коллективом лекторов-изобретателей был создан прибор Восходящее Солнце, который работал вплоть до закрытия планетария в 1994 году.

В 1930-е годы в Московском планетарии работал «Стратосферный комитет», сотрудники которого вели изучение верхних слоев атмосферы и занимались проблемами реактивного движения.

12 июня 2011 года после 15-летней реконструкции столичный планетарий вновь начал свою работу.

1934 - Первый полёт самого совершенного из построенных в СССР и первого транспортного дирижабля (на 20 пассажиров) СССР В-6.

Этот дирижабль проектировался и строился с участием Умберто Нобиле и был модифицированным дирижаблем "Италия". Дирижабль полужёсткого типа, построенный «Дирижаблестроем» на дирижаблестроительной верфи, находившейся на территории современного Долгопрудного.

1936 - Проведены стендовые испытания ЖРД ОРМ-65 Глушко Валентина Петровича...

1936 - 12 самолетов «И-16» впервые вступили в бой в Испании. В 1936 году в Испанию прибыли первые добровольцы из состава интернациональных бригад, сражавшихся в годы гражданской войны на стороне республиканцев. Более 45 тысяч антифашистов из 50 стран, в том числе около трех тысяч советских добровольцев, воевали за республиканскую Испанию. Только звания Героя Советского Союза за подвиги на фронтах гражданской войны получили 74 солдата и офицера, 196 советских добровольцев навсегда остались лежать в испанской земле.

1938 - Основан Краснодарский военный авиационный институт имени Героя Советского Союза А.К.Серова. В этот день по приказу наркома обороны СССР в Забайкалье на окраине г. Читы была сформирова-на 30-я военная авиационная школа пилотов. В 1939 г. школе было присвоено имя легендарного летчика-истребителя, комбрига, участника боевых действий в Испании Анатолия Константиновича Серова, погибшего при выполнении полётного задания вместе с Полиной Денисовной Осипенко. В 1945 г. преобразована в военное авиационное училище. С 2002 г. - институт.

1938 - Пара самолетов Vickers Wellesley устанавливают мировой рекорд - 7158 миль (11 520 км). Три "Уэллсли" поднялись в Исмаилии 5 ноября 1938 г., затратив 45 мин. на достижение рабочей высоты в 3050 м, а затем двинулись курсом через Саудовскую Аравию на Индию, Голландскую Ост-Индию и Австралию. Группу опять вел Келлетт; два других самолета пилотировали лейтенанты А.В.Хоган и А.Н.Комб. Ветер был скорее неблагоприятным, чем попутным, но все три самолета превзошли советский рекорд до того, как "Уэллсли" лейтенанта Хогана был вынужден сесть в Купанге на о.Тимор, чтобы дозаправиться и продолжить путь в Австралию. Два других "Уэллсли" с иссякающими запасами горючего с трудом приземлились в Дарвине, где они сели в 4 часа утра 7 ноября, через 48 часов после вылета из Египта. В этот момент у обоих самолетов в баках оставалось всего 277 л топлива, но они преодолели расстояние в 11520 км без посадки, поставив рекорд, которому удалось удержаться в течение восьми лет.

1940 - В СССР создан 1-й авиационный корпус дальней авиации подчиненный Резерву Верховного Главнокомандования. Корпус базировался на территории Ленинградского военного округа.

1941 - Дата основания ОАО Электромашиностроительный завод "ЛЕПСЕ".

5 ноября погода в Москве и на подступах была хуже некуда. Не туман - молоко!Но праздник же! И руководству аэропорта поступает указание: обеспечить прием гостей! Кто отдал приказ - так и осталось загадкой...

18 часов 07 минут. Самолет Ли-2 из Ашхабада уже два дня отсидел в Воронеже, дожидаясь «добра» из Москвы. В салоне не оставалось ни одного пассажира: все, устав ждать, отправились в столицу на поезде. Нетерпение спасло им жизнь: самолет, пилотируемый опытным летчиком, два часа кружил над посадочной полосой и, практически выработав все горючее, делая на ничтожной высоте разворот, врезался в землю… Все пятеро человек экипажа погибли.

18 часов 27 минут. «Дуглас С-47», летевший из Берлина, тоже два часа кружил над «Внуково». Пилот промахнулся мимо посадочного знака «Т» и мгновенно принял решение уходить на второй круг. Самолет круто поднял нос, резко потерял скорость и врезался в землю… На его борту были 26 человек, погибли 13.

18 часов 55 минут. Ли-2 летел из Вильнюса, на борту - четверо человек экипажа и 22 пассажира. И этот самолет более часа кружил на «Внуково», пока все-таки не получил разрешения на посадку. Автоматический радиокомпас отказал, и потому приходилось целиком полагаться на команды диспетчера аэропорта. Командир четыре раза пытался совершить посадку, но все неудачно. Снова поднимались в густой туман, уходили на повторный круг… При пятой попытке горючего не оставалось уже совсем… Самолет, потеряв скорость, врезался в столб освещения и упал прямо на площадь перед аэровокзалом. Как случилось, что погиб лишь один человек, объяснить, кроме как чудом, нельзя…

1947 - Первый полёт шотландского самолёта укороченного взлёта и посадки Scottish Aviation Pioneer. Имел взлетную дистанцию 70 м и посадочную 60 м. Произведено 69 самолетов.

1953 - Первый полёт лёгкого многоцелевого самолета Cessna XL-19B, оснащённого двигателем Boeing XT50 мощностью 210 л.с.

1955 - В воздух поднялся первый серийный самолёт Ту-104 (СССР-42318), построенный на Харьковском авиазаводе,лётчик-испытатель Валентин Фёдорович Ковалёв.

1959 - На Базе ВВС США "Эдвардс" (шт. Калифорния, США) был осуществлен третий испытательный полет ракетного самолета "Х-15" №2 (зав. №56-6671), аппарат пилотировал летчик-испытатель А.С.Кроссфилд (Crossfield). "Х-15" был поднят на заданную высоту и сброшен, самолетом-носителем NB-52 №003, взлетевшим с полосы RW04/22 авиабазы. В одной из камер ЖРД ракетоплана произошел взрыв. Пилоту пришлось совершить вынужденную посадку на дно высохшего озера, в результате было повреждено хвостовое оперение, и самолет был выведен из строя на 3 месяца. Максимальная высота подъема составила 13857 м при скорости 1062 км/ч.

1960 - В Китае с испытательного ракетного полигона «Цзюцюань» («Jiuquan») был осуществлен первый успешный пуск баллистической жидкостной ракеты "DF-1",которая была практически точной копией советской ракеты «Р-2». Китай присоединился к странам, способным запускать ракеты на значительную дальность и высоту.

1963 - В НПП "Аэросила" создан вентилятор В-53 для судов на воздушной подушке.

1965 - Постановление “О создании первой очереди противоракетной обороны Европейской части СССР”.Григорию Васильевичу Кисунько поручена разработка территориальной системы ПРО “Аврора” и второй очереди развития системы ПРО города Москвы А-35.

1966 - На боевое дежурство около города Ужур Красноярского края поставлено первые ракетные комплексы Р-36 (8К67).

1971 - Начало первого кругосветного перелёта через полюса Земли (окончание - 3 декабря) - 62 597 км за 215 часов лётного времени; Э.М. Лонг на двухдвигательном Piper Navajo.

1979 - принята на вооружение комплекс «УР-100Н» УТТХ (индекс ГРАУ — 15А35, код СНВ — РС-18Б, по классификации НАТО — «SS-19 mod.2 Stiletto») с улучшенными ТТХ. Серийное производство «УР-100Н» УТТХ продолжалось до 1985 года. Срок службы продлен до 31 года.

1981 - Первый полет первого предсерийного СВВП McDonnell Douglas AV-8B "Харриер" II.

1983 - На вооружение принята ракета класса "воздух-воздух" Р-73Э Гос.МКБ "Вымпел".

1992 - Катастрофа Ми-6 Краснодарский край, 25 км юго-восточнее Анапы Министерство обороны РФ, ВВС, 325 отбвп (Цулукидзе/Егорлыкская).

Вертолет перевозил личный состав и грузы вертолетного полка, выводимого из Цулукидзе (Грузия) к месту новой дислокации. После дозаправки в аэропорту Адлер экипаж продолжил полет, в ходе которого Ми-6 столкнулся со скалистой вершиной горы в районе села Бужор, потерпел катастрофу и сгорел.Единственный выживший член экипажа скончался через 2 дня в госпитале.Погибло 6 членов экипажа и 25 пассажиров.

1999 - На авиабазу в Энгельсе прибыли первые два стратегических ракетоносца Ту-160 из 11, приобретённых у Украины.

2001 - Катастрофа вертолета МО РФ Ми-8 около поселка Красный Бор (Ленинградская обл.). При выполнении полета по маршруту пос. Горелово (Ленинградская обл.) - пос. Сокол (Владимирская обл.) вертолет задел мачту радиоцентра и упал на землю. Экипаж (3 чел.) и 3 пассажира погибли...

|

|

Художник Виктория Левина. В царстве белых лилий и белых грибов... |

Виктория Левина – современный мастер пейзажа. Как известно, пейзажная живопись – это один из наиболее эмоциональных жанров изобразительного искусства, которым невозможно овладеть без глубокой и искренней любви к природе.

Художник Виктория Валерьевна Левина родилась в городе Волгограде, в 1973 году. В 1996 году окончила отделение живописи Пензенского художественного училища имени А.К. Савицкого. В 2012 году – отделение дизайна Московского гуманитарно-экономического института.

Член Международного художественного фонда, член Федерации Профессиональных художников.

Участница огромного количества всероссийских и международных выставок. На счету художника более пятидесяти персональных выставок. Творчество Виктории Левиной отмечено медалями, дипломами и благодарственными письмами российских и зарубежных общественных организаций.

Виктория Валерьевна Левина супруга известного российского художника Дмитрия Левина...

Картины художника Виктории Валерьевны Левиной:

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Кому оно надо — это ваше единство? |

За пределами России живёт много людей, считающих себя русскими. Некоторые из них русскими действительно являются. Эти последние могут стремиться вернуться в Россию, могут ностальгировать по России, оставаясь за её пределами. Претензий к России у них, как правило, нет. Потому как Родина — высшая ценность, даже если тебе не суждено с ней воссоединиться.

Но кроме этой, исчезающе малой (большинство уже вернулось в Россию, меньшинство постепенно вымирает) группы зарубежных русских, есть достаточно крупные образования, называющие себя русскими или (как минимум) союзниками России. Вот у этих людей претензий к России полно.

Есть числящие себя русскими украинцы. Раньше я называл их русскими Украины, но они всё же украинцы, говорящие по-русски и не любящие украинский национализм. Украинцы они потому, что живут проблемами Украины, голосуют за украинских политиков и до сих пор надеются, что каким-то чудом им удастся проголосовать за правильного кандидата, который наконец сделает им всем хорошо. Россия для них абсолютно чуждая внешняя сила, которая не исполняет перед ними тех обязанностей, которые они на неё возложили, а потому заслуживает только презрения.

У этих мнящих себя русскими украинцев к России, в основном, претензии идеологического характера. Почему Россия допустила развал СССР, вместо того чтобы спросить их, как СССР сохранить? Почему Россия не интегрировала силой всё постсоветское пространство (это же было так просто, они знают как)? Почему Россия до сих пор не слушает их советов и продолжает развиваться в неправильном направлении?

Есть пролукашенковские белорусы, которые и сами себя не называют русскими, но не против интегрироваться, только у них есть экономические требования. Не так давно они утверждали, что только в Белоруссии уцелели остатки советского строя и требовали от Москвы принять концепцию «бацьковского социализма». Сейчас концепция поменялась. Дело в том, что выстроенное Лукашенко вождество (предгосударственное, но надплеменное образование) может ассоциировать с социализмом только очень наивный человек. Не то чтобы таких было мало, но не они определяют политический выбор государств и народов.

В модернизированном виде концепция всепобеждающего лукашизма выглядит следующим образом: гениальный бацька создал единственно правильную форму капиталистической экономики. Белорусский капитализм народный, антиолигархический и прогрессивный, в отличие от российского — антинародного, олигархического и регрессивного. Поэтому Россия должна перестроить свою экономику на белорусский лад и после этого белорусы с барского плеча, может быть, согласятся объединиться в единое государство. Особенно если бацьку ещё и назначить главой такого объединения.

Сейчас претензии России начали выдвигать ещё и армяне. Они, конечно, русскими себя не называют (как, впрочем, и белорусы), но подчёркивают свой статус ближайшего союзника. Сейчас Армения проигрывает Азербайджану войну за Карабах. Причём политическая изоляция, в которой оказался Ереван, и которая во многом предопределила успехи Баку, стала результатом плохо продуманной политики армянских властей. При этом Россия не отказывается защищать территориальную целостность Армении, на которую пока никто не нападал. Карабах же, в котором идут бои, сама Армения не признала независимым, то есть продолжает его официально считать территорией Азербайджана. Вроде бы Москва не может быть более прокарабахской, чем Ереван. Тем не менее, часть (но заметная часть) армян, как в самой Армении, так и проживающих в России, считают, что Россия не выполнила свой долг и не защитила армянский Карабах от Азербайджана.

Сами по себе эти претензии, не будучи конструктивными, не являются и какой-то особой крамолой. Я всегда подчёркивал, что внутри России можно не напрягаясь найти достаточное количество её собственных потомственных граждан, которые чем-то недовольны. Кому-то Путин не восстановил Советский Союз, кому-то Российскую империю, кому-то мало платит, а чьих-то талантов не ценит.

Эти люди, являясь гражданами России, имеют право предъявлять своим властям любые претензии. Если тех, кто разделяет их точку зрения, станет слишком много, они могут даже добиться удовлетворения своих претензий, могут даже власть сменить. Потом, правда, они будут удивляться и спрашивать: кто развалил Россию? Но это будет потом. Некоторые активнейшие участники развала СССР до сих пор думают, что это не они дураками были, а ЦРУ всех зомбировало. Хоть бедное ЦРУ даже не успело понять, как это всё рухнуло под напором собственных советских политических активистов.

В общем, проблема неадекватных общественников — внутренняя проблема как России, так и любого другого государства, и государство лишь тогда чего-нибудь стоит, когда умеет с этой проблемой справляться без шума и пыли, без террора и репрессий, совершенно демократично и ко всеобщему удовольствию. Россия это в целом умеет. Впрочем, нет предела совершенству, так что постоянно повышать квалификацию не мешает.

Но вот группы иностранных граждан, предъявляющих России претензии с точки зрения интересов своего государства и угрожающих «нелюбовью», если их пожелания не будут выполнены, вызывают у меня ощущение зазеркалья. Вроде бы логика в их рассуждениях присутствует, но какая-то извращённая:

1. Мы к вам хорошо относимся (некоторые говорят, что мы и есть вы), а значит, вы должны хорошо относиться к нам.

2. Мы не против максимального сближения (политической и экономической интеграции), но хотим это делать в рамках собственных государств.

3. Сейчас мы вам расскажем условия, на которых мы согласны интегрироваться.

4. Если эти условия не будут приняты, мы вас не будем любить, а может быть, даже начнём ненавидеть.

Вот тут у меня возникает вопрос: а кому эта интеграция нужна? России? Да, России она не помешает. Хоть значительная (а может уже и большая) часть русского народа далеко не уверена, что желает вновь объединяться с национальными окраинами, но всё же государственные интересы России диктуют необходимость установления той или иной формы контроля над своей сферой жизненных интересов, которая практически совпадает с постсоветским ближним зарубежьем. Собственно, на этом и спекулируют «братья»/«союзники». «Вы заинтересованы, чтобы в ближнем зарубежье был порядок, а мы в нём живём, поэтому запишите наши требования и бегом выполнять», — говорят они. — «А то мы вашим врагам продадимся».

Тем не менее, Россия продемонстрировала способность не просто выживать, но развиваться опережающими темпами даже в условиях враждебности подавляющего большинства постсоветских государств и весьма условного союзничества оставшихся. То есть для неё интеграция желательна, но не критична. Об остальных осколках СССР этого не скажешь. Даже пробравшиеся в ЕС прибалтийские республики вдруг выяснили, что без сотрудничества с Россией экономически несостоятельны. А поначалу сопоставимая по потенциальным возможностям с Россией Украина после двух десятилетий игры в антироссию оказалась такой европейской чёрной дырой, что Сомали на её фоне кажется верхом цивилизованности. Даже стабильный белорусский режим, попытавшись поиграть против России с Западом, неожиданно для себя оказался перед лицом майдана, Западом же организованного.

То есть речь идёт о том, что те «русские», русофилы или союзники России, которые требуют не просто учёта, а безоговорочного принятия своего ультимативно высказанного мнения об условиях интеграции, заинтересованы в этой интеграции куда больше самой России. Россия действительно может выдвигать им условия, хоть на деле Москва постоянно идёт на максимальные уступки во всех спорных вопросах, чтобы маленьких не обижать. Когда же условия «любви» выдвигают они, то, с учётом общественных настроений в России, которые Кремль тоже должен учитывать, нарываются на ответ «не очень-то и хотелось».

Потом они долго злятся, плюются, грозят России карами небесными, клянут русский народ и его руководителей за «отсутствие понимания насущных задач России», которые из-за русских пределов конечно же лучше видны. Но никак не хотят понять, что Россия без них испытает некоторый (не очень сильный) дискомфорт, а они без России вообще исчезнут вместе со своими государствами. Причём время наступает суровое, жёсткое, я бы даже сказал, жестокое. Уже и Запад расколот, и США не едины. В условиях системного кризиса Россия представляется островом стабильности, угрозу которому может нести лишь ядерная война.

Вот только этот остров не сможет вместить всех. Кто не успеет прыгнуть в последний вагон уходящего поезда, будет выживать самостоятельно. Именно самостоятельно, а не под покровительством ЕС или Китая. Если какие-то страны и смогут сохранить что-то наподобие цивилизации, то уж помогать кому-то они точно не смогут, и беженцев/переселенцев будут встречать минными полями и пулемётами. Сегодняшний толерантно-беспомощный европейский мир либо изменится до неузнаваемости (если захочет выжить), либо уйдёт в прошлое. Китайцы и вовсе никогда не страдали сентиментальностью.

Россия сейчас, как Ноев ковчег — последнее надёжное убежище исчезающей цивилизации. Не то чтобы в расширяющемся глобальном хаосе ей было легко, но у неё есть все шансы выстоять, не впадая в варварство, сохраняя традиционные основы общественной и политической жизни. Россия может себя и прокормить, и защитить. Но последний вагон в Россию вот-вот отойдёт, и мест в нём осталось не так много. В любой момент глобальная ситуация может драматически измениться, и воссоединиться с Россией станет невозможно ни в коллективном (государственном), ни в индивидуальном порядке. Простая эпидемия коронавируса парализовала 90% всех связей почти на год, а ведь по сравнению с гражданскими войнами, голодом, мором и великими переселениями народов это чепуха.

Так что Россию можно любить, можно не любить, но если у тебя есть к ней дело, её надо умолять снизойти до тебя, заметить тебя. Если же это дело о единстве, то надо не условия выдвигать, а просить о приёме на любых условиях. Завтра может быть поздно. Впрочем, для многих поздно уже сегодня...

|

|

Секреты приготовления настоящего ризотто с грибами... |

Сегодня готовим одно из самых популярных блюд итальянской кухни. Ризотто с грибами. Нашла секреты итальянского шеф- повара в приготовлении настоящего ризотто. В этом видео я с вами ими поделюсь...

Ингредиенты:

Рис 200 гр.

Грибы сушеные ( у меня белые ) 25 гр.

Вода 300 мл.

Бульон ( куриный или овощной ) 700 мл.

Луковица 1 шт.

Чеснок 2 зубчика.

Вино белое 2 ст л.

Масло сливочное 20 гр.

Сыр пармезан 40 гр.

Винный белый уксус 1 чл.

Соль ( солим после добавления сыра ).

Растительное масло для жарки.

Сливочное масло для жарки 1 чл.

Пошаговый рецепт:

1. Замачиваем сушеные чистые грибы в кипятке. Вынимаем грибы. Мелко нарезаем. Грибной настой добавляем к бульону ( у меня куриный ). Можно овощной.

2. Мелко нарезанный лук и чеснок обжариваем до золотистости на смеси оливкового и сливочного масла. Добавляем грибы и обжариваем 5 мин.

3. Добавляем рис и обжариваем 5 минут с овощами. Добавляем белое вино и мешаем пару минут. Начинаем добавлять бульон строго до покрытия риса. Как бульон выпарится , добавляем ещё. Не солим! Готовим до состояния альденте. В конце добавляем сливочное масло, пармезан и винный уксус. Только после можно посолить...

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Перец фаршированный яичницей... |

Перец можно фаршировать не только фаршем с овощами и рисом, но и чем угодно! Вернее, много чем. Некоторые продукты составляют огромную конкуренцию традиционному блюду. И одно из них – простая яичница. Перец, фаршированный ею нежнее, не такой жирный и сытный. А кроме этого, яичницу можно дополнить овощами, мясом, пряными травами.

Саму идею с яичницей мне подсказала подруга. А потом мне захотелось немного пофантазировать. В итоге я остановилась на идеальном для себя рецепте, который и деткам нравится, и муж уважает. Конечно, рецепт классный еще и тем, что его можно изменить по вкусу своей семьи, и даже, приготовить каждому из членов семьи свой вариант.

Ингредиенты:

- Перец – 0,5кг;

- Мясо (свинина) – 200гр (чистый вес мяса без кости);

- Яйца – 5шт.;

- Лук – 1шт.;

- Морковь – 1шт.;

- Чеснок – 1зуб.;

- Соевый соус – 2ст.л.;

- Растительное масло – 4ст.л. (2ст.л. для обжаривания мяса и 2ст.л. для маринада);

- Майонез – 1ст.л.;

- Паприка – 1,5ч.л.;

- Петрушка (сушеная молотая) – 1ч.л.;

- Лавровый лист (сушеный молотый_ — 0,5ч.л.;

- Соль, перец.

Пошаговый рецепт:

Начнем с маринада для мяса. Подготовить его стоит заранее, и заранее нужно замариновать мясо. Тогда у нас получится сочное и нежное мясо.

Смешиваем соевый соус, растительное масло, соль, лавровый лист, перец молотый и паприку. В соус добавляем измельченный чеснок.

Кладем в маринад мясо. Массируя, окунаем все бока кусочка мяса в маринад.

А теперь даем мясу постоять. На это уйдет 20-30 минут. Периодически мясо нужно будет перевернуть и смочить в маринаде.

Теперь все просто. Хорошо промаринованное мясо отправляем в сковороду. Обдариваем его со всех сторон до приятной аппетитной корочки.

Нарезаем соломкой лук и трем морковь на терке.

Подрумяненный кусочек мяса достаем из сковороды и нарезаем его на небольшие кусочки.

Овощи кладем в сковороду, в то масло, в котором обжаривалось мясо. Туда же отправляем кусочки свинины. Тушим овощи с мясом на слабом огне под закрытой крышкой. Нужно, чтобы мясо полностью приготовилось. У меня на это ушло 30 минут. При этом я 2 раза в сковороду подливала воду по 5-6ст.л.

Разбиваем в стакан яйца. Туда же отправляем майонез и сушеную петрушку. Солим смесь. И взбиваем ее венчиком до получения однородной массы (яичницы).

Срезаем у перца шляпки. Очищаем овощи внутри от семян и прожилок. Ставим подготовленные перцы в смазанную маслом форму.

В каждый «стаканчик» перца на дно выкладываем мясную начинку.

Заливаем в перец яичницу.

Выпекаем перец при 170⁰ минут 15-20.

Яркий, ароматный фаршированный яичницей перец готов. Перед подачей его можно притрусить зеленым лучком.

Готовьте сразу много, потому что такой перец съедается мигом. А потом все стучат ложками по столу, требуя добавки!

Мне нравится рецепт. Простой. Наполнить, кроме яичницы, можно и овощами, и мясом. Да и с одной яичницей перец очумечно вкусный!

|

|

Процитировано 3 раз

Понравилось: 2 пользователям

Чего нам, в России, хотеть от выборов в Соединённых Штатах? |

Чего нам, в России, хотеть от выборов в Соединённых Штатах? С чисто человеческой точки зрения — Трамп много симпатичней Байдена. Он, конечно, базарный торгаш и американское хамло, но хоть на живого человека похож, а не на ожившую египетскую мумию, которую из саркофага выдернули, воскресили и в Белый дом пихают. Опять же, наши, тамошние, из родни и друзей, по большей части за него, поскольку в СССР при социализме пожили, и их та левацкая демократическая гопа, анархистско-троцкистского типа, с примесью разноцветной и разнокалиберной шпаны, которая к власти в Америке рвётся, ни на что, кроме покупки для домашней самообороны оружия, не вдохновляет.

Вне зависимости от того, кто в США будет объявлен победителем, главное — проблемы этой страны, пути и способы их решения, а также отношения американцев с окружающим миром, который от них устал и гегемонию над которым они сохранить НЕ МОГУТ, никто обсуждать не будет. Нет для их разрешения никаких рецептов ни у Трампа, ни у Байдена, ни у его вице-президентши, Камалы Харрис, которая имеет все шансы Америкой править, если победит её полумёртвый шеф. Они все о другом думают и говорят, даже если сделать поправку на то, что Байден вообще путается в том, на какой пост баллотируется, где именно выступает и как зовут его соперника, то есть в маразм впал далеко не вчера.

С другой стороны, чего мы должны за США, как за государство переживать, если мы для них враг? Причём для обеих партий? И не потому, что что-то сделали неправильно, а просто — не оправдали их ожиданий: не развалились, когда они от нас этого ожидали. Санкциями они нас завалили? Гадят везде, где только могут? Всех, кто против России поддерживают и на нас притравливают? Причём нас в качестве одного из главных врагов определили не вчера, а при вполне демократическом Обаме, как и Китай. Ну, так и не пошли б они со своей демократией и своими прибамбасами, своим нахрапистым идиотизмом и влезаниями без спросу, без мыла и без толку в каждую щель, далеко и надолго...