-Музыка

- Туман

- Слушали: 1313 Комментарии: 10

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

СМИ: истребители НАТО испытали украинскими С-300... |

AP/РИА «Новости»

Американо-израильская делегация тайно посещала Украину, чтобы изучить характеристики зенитно-ракетных комплексов С-300, которые находятся на вооружении страны. Об этом сообщает вьетнамский новостной портал Soha News![]() .

.

По данным портала, украинская сторона описала своим западным партнерам боевые возможности ЗРК С-300, а также предоставила их для полевого испытания. В Soha News напомнили, что на территорию Украины ранее прибыли истребители F-15C Eagle на фоне сообщений, что российские военные вооружат армию Сирии комплексами С-300. Тогда сообщалось, что самолеты примут участие в учениях «Чистое небо-2018».

Авторы портала отмечают, что на Украину прибыли 18 истребителей четвертого поколения F-15C Eagle, а также израильские пилоты, которые смогли испытать С-300 с помощью американских самолетов. На портале подчеркивают, что украинские военные убедили специалистов США и Израиля, что характеристики местных С-300 не имеют принципиальных отличий от тех, что Россия поставляет Дамаску.

По итогам испытаний израильские военные пришли к выводу, что истребители пятого поколения F-35 Lightning II будут неуязвимыми перед российскими С-300.

Ранее в Израиле уже заявляли, что С-300 России «даже не смогут отследить» F-35 США.

|

|

Понравилось: 1 пользователю

ЭТОТ ДЕНЬ В АВИАЦИИ. 11 ОКТЯБРЯ |

1902 - (28 сентября ст.ст.) 1902 года родился Владимир Мясищев, авиаконструктор, создатель тяжелых бомбардировщиков М4, 3М.

1910 - Президент США Теодор Рузвельт совершил полёт на самолёте братьев Райт c пилотом Арчибальдом Хокси

1919 - Впервые завтрак в самолёте предложила компания «Хендли Пейдж Трэнспорт». Корзинка со «вторым завтраком» стоила три шиллинга за порцию.

1931 - Первый полёт почтово-пассажирского самолёта из нержавеющей стали «Сталь-2» Путилова; Э.И. Шварц.

Самолёт "Сталь-2" получил высокую оценку на XIV международной выставке в Париже, имел большой успех и был назван "Русское Чудо Страны Советов".

1932 - На вооружение принят авиационный скорострельный пулемет ШКАС Б.Г.Шпитального и И.А.Комарицкого

1933 - При выполнении показательного полёта на самолёте И-5 погиб лётчик-испытатель А.Ф. Анисимов...

На И-5 он демонстрировал в непосредственной близости от земли фигуры высшего пилотажа, применяемые в воздушном бою. Эти полёты снимались на кинопленку – готовился учебный фильм для строевых лётчиков-истребителей. В этот день Анисимов должен был завершить работу с кинооператорами…

1951 - Мировой рекорд средней скорости полёта - 251,8 км/ч; Н.А. Кузнецов на спортивном Як-18.

1957 - На военно-воздушной базе Хомстед, Флорида вскоре после взлета разбивается бомбардировщик B-47 с ядерной боеголовкой и ядерной капсулой на борту. “Две детонации некритического уровня произошли во время возгорания”.

1960 - Руководство Советского Союза приняло решение осуществить первый полет человека в космос в декабре 1960 года

1961 - На Базе ВВС США "Эдвардс" (штат Калифорния, США) состоялся очередной 20-й испытательный полет ракетного самолета "Х-15" N 2. Аппарат пилотировал летчик Роберт Уайт (Robert White). Достигнута максимальная высота 66150 м при скорости 5868 км/ч.

Фото Х-15 с клоуном публиковалось ранее.

1969 - Запуск КК "Союз-6", Г.С.Шонин, В.Н.Кубасов

1973 - Завершены государственные совместные испытания комплекса вооружения на Су-17М-28.

1973 - В октябре в НПП "Аэросила" создан воздушный винт АВ-96 для СУ корабля на воздушной подушке "Кальмар"

1976 - Первый полёт изделия «105.11» ОКБ «МиГ» экспериментального самолёта – дозвукового аналога ОС «Спираль»; лётчик-испытатель А.Г. Фастовец. Ещё в 1966 году была начата разработка эскизного проекта и одновременно было принято решение о постройке аналога так называемого «изделия 105.11» - аналога будущего ВОС (воздушно-орбитального самолёта), который теперь более-менее известен как ЭПОС и МиГ-105.11. Это был ещё дозвуковой самолёт; в дальнейшем планировалось создание ещё двух машин, которые могли уже разгоняться до сверхзвуковой и гиперзвуковой скоростей.

Изделие 105 имело весьма оригинальный облик: в отличие от спускаемых аппаратов космических кораблей - «самолётная» компоновка; треугольное крыло, плоскодонная форма и сильно вздёрнутый нос, за который изделие прозвали «Лапоть». Такая геометрия носовой части существенно снижала нагрев остальной части корпуса при входе в атмосферу и была использована затем NASA в проекте HL-20 уже в 1980-х годах.

1984 - Авиакатастрофа в Омске, 178 погибших… Местное время 05:41, аэропорт Омск-Центральный, Ту-154Б-1, выполнявший рейс № 3352 по маршруту Краснодар – Омск - Новосибирск, на пробеге после посадки в порту столкнулся с тремя аэродромными машинами, производившими работы на ВПП.

На высоте 100 м самолёт вышел из облаков, и командир дал команду о включении фар. Однако в моросящих осадках создался световой экран, ухудшающий видимость, поэтому фары были выключены.

После пролёта БПРМ фары были снова включены и командир заметил на ВПП нечеткие очертания каких-то предметов; спросив: «Что там на полосе?», он получил ответ от штурмана: «Да, отсвечивает что-то». Все три автомашины, работавшие на ВПП, не были оборудованы проблесковыми маяками и радиостанциями для прослушивания эфира.

Через 1 секунду после касания шасси самолёта поверхности ВПП экипаж заметил впереди в свете фар автомашину и начал отворачивать самолёт вправо, но было уже поздно. На двух аэродромных машинах были ёмкости с керосином по 7,5 т каждая, которые после столкновения взорвались, и начался пожар. Ту-154 перевернулся и загорелся. 169 пассажиров (в том числе 21 ребенок), 5 членов экипажа и 4 работника наземных служб погибли. Выжили 4 члена экипажа, в том числе командир корабля Б. Степанов, и 1 пассажир.

Катастрофа произошла по вине авиадиспетчера стартового диспетчерского пункта, работавшего без замены вторую смену подряд и заснувшего на рабочем месте. Разрешив выезд машин на полосу, он не включил световое табло «ВПП занята».

1985 - Катастрофа Як-40 под Кутаиси. Все 10 пассажиров, в том числе 1 ребенок, и 4 члена экипажа погибли.

1988 - В октябре в Тураевском МКБ "Союз" испытан ПВРД (изд. 58) для гиперзвуковой ЛЛ с М>4,5 И.С.Селезнева

1989 - Лётчик сирийских ВВС, майор Басем Адель, бежал в Израиль на самолёте МиГ-23МЛД. Адель посадил свой самолёт на аэродроме для лёгких самолётов близ киббуца Мегидо, на севере Израиля.

1995 - Первые демонстрационные огневые испытания российского ЖРД РД-120 на стенде в США, штат Флорида

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Теплые салаты... |

А кому вкусной, сытной и одновременно диетической закуски? Это мы насчет теплого салата, друзья. Теплый салат относится к той категории блюд, которые уместны по всякому поводу и в любое время года. Но в холода всё-таки предпочтительнее.

Мало кому известно, что изначально все салаты были теплыми. А придумали блюдо еще в глубокой древности римляне. Они первыми стали соединять в одной тарелке свежие травы, листья, овощи, кусочки запеченного мяса и приправлять всё это ароматными восточными специями, смешанными с подогретым мёдом и маслом. У кулинаров древности и подходящее слово нашлось: salata.

Рецепты теплых салатов

Салат из моркови с апельсиновой заправкой

Ингредиенты:

- 800 г моркови

- 2 ст. л. семян фенхеля

- 0,5 луковицы

- 2 ст. л. апельсинового сока

- 2 ст. л. оливкового масла (для запекания)

- 1 ст. л. оливкового масла (для заправки)

- зелень петрушки по вкусу

- соль, перец по вкусу

Приготовление:

- Очищенную морковь нарежьте брусочками, отправьте в миску. Добавьте нарезанный мелкими кубиками лук. Полейте оливковым маслом, посыпьте семенами фенхеля, перемешайте. Выложите на застеленный пергаментом противень, запекайте 35 минут при 180 градусах.

- Для заправки смешайте 1 ст. л. оливкового масла с апельсиновым соком, измельченной петрушкой, солью, перцем.

- Слегка остывшую морковь выложите на сервировочное блюдо, полейте заправкой и подавайте.

Шведский теплый салат

Ингредиенты:

- 2 шт. филе слабосоленой сельди

- 3 картофелины

- 0,5 яблока

- 1 ст. л. каперсов

- 1 ст. л. горчицы

- 50 г листьев салата

- 1 ст. л. винного уксуса

- 2 ст. л. оливкового масла

- 1 ст. л. лимонного сока

- соль, перец по вкусу

Приготовление:

- Картофель вымойте, сварите в кожуре до полуготовности. Слегка остудите, нарежьте кубиками и подрумяньте на сковороде, посолите.

- Очищенные от кожуры яблоки нарежьте кубиками, сбрызните лимонным соком. Филе сельди нарежьте кусочками.

- Листья салата порвите руками, смешайте с хрустящим картофелем, яблоками, кусочками сельди, каперсами, посолите, поперчите, еще раз перемешайте.

- Выложите салат на блюдо, полейте заправкой из горчицы, винного уксуса и оливкового масла.

Теплый салат из баклажанов с брынзой

Ингредиенты:

- 0,5 кг баклажанов

- 2 ст. л. оливкового малсла

- 2 ст. л. яблочного уксуса

- 1 ст. л. мёда

- 1 ч. л. паприки

- 4 зуб. чеснока

- 1 ст. л. соевого соуса

- зелень петрушки по вкусу

- 2 ст. л. жареного миндаля

- 150 г брынзы

Приготовление:

- Баклажаны нарежьте кубиками, посолите, оставьте на 5 минут. Приготовьте маринад: смешайте уксус, мёд, масло, паприку и измельченный чеснок.

- С баклажанов слейте выделившийся сок, выложите кусочки на застеленный пергаментом противень, полейте маринадом. Запекайте баклажаны 40 минут при 200 градусах, каждые 15 минут перемешивайте.

- Миндаль раздавите скалкой, петрушку мелко нарежьте. Выложите баклажаны на тарелку, посыпьте орехами, петрушкой, крошкой из брынзы.

Салат с пастой и тунцом

Ингредиенты:

- 250 г пасты

- 200 г консервированного тунца в масле

- 300 г консервированной кукурузы

- 1 болгарский перец

- 2 зуб. чеснока

- зелень укропа по вкусу

- 1 ч. л. дижонской горчицы

- соль, перец по вкусу

Приготовление:

- Мякоть тунца отбросьте на сито, разберите вилкой на кусочки. Масло сохраните для приготовления заправки.

- Сварите пасту согласно инструкции на упаковке, затем процедите. Добавьте к пасте масло, слитое из консервов, перемешайте. Добавьте кукурузу, нарезанный мелкими кубиками болгарский перец и измельченный укроп, мякоть тунца.

- В пиале смешайте пропущенный через пресс чеснок с дижонской горчицей, солью и перцем. Заправьте салат, перемешайте, выложите на сервировочную тарелку.

Салат из жареных перцев с пряностями

Ингредиенты:

- 2 желтых болгарских перца

- 2 красных болгарских перца

- 6 небольших помидоров

- 4 зуб. чеснока

- кинза по вкусу

- 1 лимон

- оливковое масло по вкусу

- соль, перец по вкусу

- 1 щеп. зиры

Приготовление:

- Чеснок мелко нарежьте, разотрите с зирой и щепоткой соли, добавьте немного оливкового масла.

- Все овощи нарежьте четвертинками, поджарьте на сковороде с добавлением небольшого количества оливкового масла.

- С лимона снимите цедру, выжмите сок. В масло, оставшееся после жарки овощей, добавьте лимонный сок, чесночную пасту. Прогрейте в течение 2–3 минут.

- Выложите овощи на сервировочное блюдо, полейте ароматным маслом, посыпьте лимонной цедрой и измельченной кинзой.

Теплый салат — универсальное комбо, которое объединяет в себе и закуску, и гарнир. Сытно, вкусно, изысканно. Кстати, шефы советуют подавать теплые салаты в глубоких, заранее прогретых (в духовке или микроволновке) тарелках. Такая посуда лучше сохранит необходимую температуру, чтобы салат не пришлось разогревать повторно, ведь это сказывается на вкусе.

Приготовьте понравившийся, расскажите об этом в комментариях и не забудьте поделиться подборкой классных салатов с друзьями!

Подавать теплые салаты лучше в глубоких тарелках, они лучше держат температуру. Советуем также прогреть тарелку перед тем как выкладывать в нее готовый салат...

|

|

Курс на признание. Россия официально берёт под крыло Донбасс? |

Состоявшаяся в Москве встреча исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина и помощника президента России Владислава Суркова знаменует начало новой главы в отношениях нашей страны и народных республик.

Напомним, согласно сообщениям Дениса Пушилина, приведенным информационными агентствами, на встрече обсуждались предстоящие в ДНР выборы и социальные проблемы республики.

«Подробно поговорили с Владиславом Юрьевичем о ситуации в республике. Дана высокая оценка функционированию всех управленческих структур в переходный период. Отмечена четкая и профессиональная работа Центризбиркома ДНР. Получены гарантии поддержки со стороны России во всем, что касается безопасности и повышения уровня жизни граждан», — сказал врио главы ДНР.

То есть Денис Пушили открытым текстом сообщает, что отчитался перед помощником президента о подготовке к выборам, работе избиркома и властных структур. Которые получили хорошую оценку со стороны высокопоставленного российского чиновника.

В свою очередь Владислав Сурков пообещал в ближайшее время принять меры по ощутимому увеличению заработной платы целых групп населения республики и по сдерживанию цен на товары первой необходимости, которые в последнее время заметно выросли.

В конце беседы Денис Пушилин пригласил помощника президента посетить в этом году Донецк.

«Пригласил Владислава Суркова посетить в этом году Донецк. Сурков приглашение принял. Дано поручение проработать сроки возможного визита», — приводит ТАСС слова врио главы ДНР.

Большинство СМИ, комментировавших эту встречу, сконцентрировались на ее предвыборном аспекте. А именно на фактической поддержке Сурковым Дениса Пушилина в качестве кандидата на выборах. Ведь способность кандидата на пост главы республики получить от Москвы такие бонусы, как повышение зарплаты и сдерживание цен, очень серьезно повышает его шансы на избрание.

Бросается в глаза, что сам формат саммита мало походил на общение представителей двух суверенных государств, а скорее напоминал совещание представителя федерального центра с подчиненным ему местным руководителем.

И тут нужно отметить, что подобное обстоятельство не только не умаляет достоинство кандидата в глазах его избирателей, а, напротив, только укрепляет его авторитет. Поясним. Возвращение в Россию есть заветная мечта большинства граждан ЛДНР, и они с большей радостью голосовали бы не за главу народной республики, а за губернатора Донецкой (Луганской) области в составе Российской Федерации.

И в этом смысле именно тот претендент на пост руководителя, избрание которого может обеспечить наиболее быстрый путь в «родную гавань», имеет наибольшие шансы возглавить народную республику. Харизма, былые заслуги на этом фоне – все вторично. Косвенное признание Москвой одного из кандидатов (а сегодня очевидно, что это Пушилин, также выставивший свою кандидатуру на пост главы ДНР) будет решающим фактором его победы.

Впрочем, предвыборный контекст происшедшего визита врио главы ДНР в Москву – не самое главное.

Подобные встречи имели место и раньше, и обсуждались на них самые разнообразные вопросы, связанные с жизнью республик.

Но сам факт их проведения старались не слишком афишировать, надо полагать, во избежание дополнительных обвинений в адрес Москвы со стороны Запада. Теперь же о происшедшей встрече и ее тематике сообщают ведущие российские информационные агентства. А близкие к Кремлю политологи дают развернутые комментарии о происшедшем событии. Причем подчеркивается, что российская сторона берет на себя решение наиболее острых социальных проблем ДНР. Помощник президента РФ заслушивает отчет временного руководителя ДНР и оценивает работу властных структур республики.

Столь широкое и подробное освещение прошедшей встречи, невозможное без санкции сверху, говорит о том, что Кремль больше не опасается обвинений во «вмешательстве во внутренние дела Украины». Напротив, он демонстрирует не просто свое влияние на народные республики, а активное участие в происходящих в них процессах.

Собственно, данная встреча и порядок ее освещения можно считать фактическим признанием народной республики.

Примечательно, что известный политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, особо отметил, что во встрече принял участие высокопоставленный сотрудник Управления президента РФ по приграничному сотрудничеству Алексей Филатов, который теперь курирует гуманитарное и политическое взаимодействие с ДНР и ЛНР. В частности, он отвечает за взаимодействие с Донбассом по вопросам избирательной кампании.

«До этого он курировал отношения с Южной Осетией, хорошо справлялся с работой и теперь пошел на повышение», — сказал политолог, давая понять, что народные республики движутся в том же направлении, что и РЮО.

Таким образом, можно утверждать, что, если у Москвы и был «тайный план» по «запихиванию» Донбасса в Украину, на существовании которого постоянно заявляли алармисты, он полностью снят с повестки дня.

|

|

И не вам теперь нас учить, как нужно жить... |

76 лет назад, 9 и 10 октября 1942 года, в Ейске убивали детей. Убивали планомерно, с немецкой основательностью.

В начале войны в Ейск эвакуировали детский дом из Симферополя, 270 человек. Воспитатели и дети-инвалиды с ДЦП и последствиями туберкулеза. 5 августа 1942 года город был захвачен немцами.

9 октября во двор детского дома приехали палачи. Подразделения СС. Загнали машины-душегубки. Из акта комиссии по расследованию:

"В эти машины стали грузить детей, причем тех, кто сопротивлялся или пытался бежать, бросали в машины силой. Когда сотрудники детского дома спрашивали: "Куда везете детей?", им отвечали: "В Краснодар", другие говорили: "В баню", третьи: "Грузить семечки". Так как вечером 9 октября фашисты не сумели вывезти всех детей, то утром 10 октября к корпусу по улице Щербиновской подъехала еще одна машина, в которую посадили еще 33 ребенка, а к корпусу по улице Буденного подъехали две грузовые машины и забрали остальных мальчиков и девочек, а также 32 тяжелобольных лежачих ребенка".

Потом, когда проводили эксгумацию, у детей находили в руках игрушки, открытки, вышитые своими руками платочки - они брали с собой дорогие им вещи, чтобы не было страшно. Но им было невыносимо страшно. Я пытаюсь себе представить как это было. Перепуганные, кричащие дети, в полной темноте душного кузова, который заполняется выхлопными газами. Из акта комиссии:

"При раскопке могилы нами обнаружено 214 детских трупов, мальчиков и девочек, в возрасте от 4-х до 7-ми лет (примерно лежащих безпорядочно друг на друге), большинство из них сцеплено руками попарно. У некоторых в руках были палки и костыли".

Сцеплены руками попарно. Знаете что это? Это дети умирали, держась за руки, обнявшись, чтобы последние секунды жизни чувствовать, что в этой бесконечной удушающей темноте ты не один. Что чья-то рука держит твою, и значит ужас немного отступает. Совсем чуть-чуть. 214 малышей и подростков.

Вот когда европейские политики что-то говорят про общечеловеческие ценности, про слезинки ребенков, про ужасы войны, которые их возмущают, я думаю: врете вы все, плевать вам на это. Вы все в ту войну или работали на Германию, или стояли все в одном строю "войны против большевизма". Ваши предки подавали немцам еду в ресторанах, спали с ними, вступали в национальные легионы СС, и вы все пришли на нашу землю. И сеяли зло и ненависть, и никогда, ни разу не покаялись за это. И не вам теперь нас учить, как нужно жить, а как не нужно.

Потому что вы не поменялись. Сербию бомбили, чтобы защитить сербов. Сирию и Ирак, залили кровью, чтобы принести свободу сирийцам и иракцам. Афганистан бомбите который год ради счастья афганцев.

214 детей из Ейского детского дома... Я не знаю зачем их убивали. Не понимаю. Не в состоянии понять, что было в голове у палачей. Знаю только то, что если мы забудем этих мальчиков и девочек, то станем ничем не лучше убийц...

Андрей Медведев

|

|

Процитировано 3 раз

Понравилось: 1 пользователю

Сицилийское рыбное рагу («baccala alla messinese») |

Вкуснейшее рыбное рагу с богатым средиземноморским вкусом! Удивительное сочетание простых продуктов с пикантностью каперсов, оливок, анчоусов и пряных трав))) В оригинале в этом блюде используется сушеная треска, но можно конечно же приготовить и со свежей рыбкой:) Некоторые ингредиенты могут показаться лишними, например анчоусы, или изюм, но я рекомендую ничего не "выбрасывать", чтобы сполна оценить необычный, но интересный и неповторимый вкус данного блюда. Всех желающих приглашаю к столу!!! Угощайтесь!!!

Ингредиенты:

- 400 гр. филе трески (или другой морской рыбы)

- 5-6 средних картофелин

- 500 гр. томатов в собственном соку, протертых (в Италии rustica или passata)

- 2 средние репчатые луковицы

- 2-3 черенка сельдерея

- 4 зубчика чеснока

- 3 ст.л. каперсов

- 3 ст.л. темного изюма

- 4-6 ст.л. оливок

- 3-4 филе анчоуса в масле

- 1 ч.л. хлопьев чили (или по вкусу)

- 1 ч.л. сушеного орегано

- 1 ч.л. уксуса 9% (можно и не добавлять, ведь каперсы и оливки отдают свою кислоту)

- 5-6 ст.л. оливкового масла

- соль, черный молотый перец по вкусу

- свежая петрушка для подачи

Приготовление:

Картофель очистить и нарезать кружочками толщиной 6-7 мм. (можно полукружочками, или даже крупными дольками).

Выложить картофель в кипящую подсоленную воду и отварить до почти готовности.

Пока картофель будет варится - приготовить соус.

Лук и сельдерей нарезать мелкими кубиками. Чеснок мелко порубить ножом.

В глубокой сковороде разогреть оливковое масло и выложить филе анчоусов. Филе моментально "раствориться" в масле, после чего добавить чеснок и хлопья чили. Обжарить 1-2 минуты и добавить лук с сельдереем.

Обжарить помешивая еще 3-5 минут и добавить протертые томаты. Следом выложить каперсы, оливки, изюм и орегано.

Проварить соус около 10 минут, периодически помешивая, добавить уксус, посолить по вкусу и выложить филе рыбы, нарезанное крупными кусочками. Готовить еще 2-3 минуты и снять с огня.

С готового картофеля слить воду и переложить его в форму для запекания. Сверху полить соусом с рыбой.

Запекать в предварительно разогретой до 190 градусов духовке около 15 минут, чтобы картофель доготовился и пропитался вкусами соуса.

Кушать рагу рекомендую тепленьким, при подаче посыпав рубленной петрушкой.

Приятного вам аппетита!

|

|

Процитировано 1 раз

Говяжий рулет с салом и морковью... |

Тонкие ломтики запеченного говяжьего рулета, с салом и морковью, ароматом чеснока и соевого соуса, в моем случае еще немного с острецой внутри - это блюдо не только украсит любой праздничный стол, но и порадует вас и гостей своим нежным вкусом!

Ингредиенты для «Говяжий рулет с салом и морковью»:

- Говядина — 800 г

- Чеснок (крупный) — 1 зуб.

- Перец черный (молотый, острый) — 0,5 ч. л.

- Соль — по вкусу

- Сало (свиное) — 30 г

- Морковь (не крупная, отваренная до полуготовности) — 1 шт

- Соевый соус (Легкий ТМ Киккоман) — 0,5 стак.

Рецепт «Говяжий рулет с салом и морковью»:

|

|

Бигус с говяжьими рёбрами... |

Ингредиенты:

- 2,5 кг Рёбра –

- 70 г Чернослив –

- 25 г Изюм –

- 20 г Уксус столовый –

- 40 г Томатная паста –

- 35 г Кетчуп –

- 10 г Соль –

- 6 г Перец –

- 30 г Сахар –

- 55 г Мед –

- 20 г Имбирь –

- 300 г Апельсин –

- 450 г Вода –

- 15 г Соевый соус –

Ингредиенты для подачи 1 порция:

- 180 г Готовый бигус –

- 40 г Капуста квашенная –

- 15 г Лук репчатый –

- 40 г Капуста свежая –

- 30 г Яблоко –

- 10 г Изюм белый –

- 5 г Алыча –

- 1 г Тмин –

- 15 г Рассол от капусты –

- 6 г Сахар –

- 2 г Соль –

- 1 г Перец –

Как готовить:

Способ приготовления рёбер:

-

Чернослив, апельсин и имбирь порезать.

-

Все ингредиенты положить в вакуумный пакет и тушить в сувиде при температуре 78 градусов в течении 36 часов.

Способ приготовления:

-

Свежую и квашенную капусту тушить с яблоком, изюмом, бухарской алычой и зирой до готовности.

Подача:

-

Готовый гарнир выложить на тарелку, сверху положить говяжьи рёбра и украсить алычой.

|

|

Процитировано 1 раз

Махакамская заливайка... |

Моя рубрика "Литературная кухня" набирает обороты. Спасибо тем ,кто подсказывает идеи для новых блюд - их уже накопилось.

В этот раз блюдо из вселенной Ведьмака, Анджея Сапковского.

Элеонора Рундурин-Пиготт – краснолюдка, автор кулинарной книги «Превосходная махакамская стряпня. Обучение правильным способам варения и приготовления блюд из мяса, рыбы и овощей, а также различных приправ и соусов, варенья, выпечки теста, заготовок, приготовлению колбас и копченостей, вин, водок, а также различным секретам приготовления и хранения продуктов, необходимых каждой хорошей и трудолюбивой хозяйке»

Так как текст рецепт написан самобытно, с душой, я решил оставить его, как есть, дополнив в конце своими скромными комментариями.

«Чтобы заливайку махакамскую приготовить, нужно следующее: если летом, то лисичек, если осенью — зеленушек насобирай. Если зимой аль весной ранней, возьми хорошую жменю грибов сушеных. В кастрюльку налей воды, на ночь замочи. Утром посоли, брось пол-луковицы, повари. Отцеди, но отвар не выливай. Слей его в миску, да гляди, чтобы не попал песок, который завсегда на дне кастрюльки оседает. Картошки свари, кубиками порежь. Возьми бекона жирного большой кусок, порежь, поджарь. Нарежь полтарелки лука, брось его в растопленный бекон и жарь, пока пригорать не начнет. Возьми большой горшок, все это положи в него, и о грибах нарезанных не забудь. Залей грибным отваром, добавь воды, сколько надо. Долей по вкусу заквашенный жур — как его заквасить, в другом месте рецепт есть. Закипяти, посоли, приправь перцем и майораном по вкусу и желанию. Топленым салом приправь. Сметаной забелить — дело вкуса, но учти, что это супротив нашей краснолюдской традиции, это людская привычка — заливайку сметаной забеливать».

Элеонора Рундурин-Пиготт

Рецепт донельзя прост, несмотря на многим незнакомое слово "жур". Но сам Жур, это все же больше суп на основе так называемой "цежи"- жидкий раствор муки, подвергшейся ферментации в течение пары суток. Используется обычно овсяная или ржаная мука. Я делал с использованием пшеничной, домашней муки. Решил делать все максимально грубо. Делается оно так: в подходящий казанок помещается полстакана муки и добавляется 2 стакана теплой воды все хорошо размешать и добавить корочку хлеба. Поставить в теплое место и выдерживать 2-3 дня ,помешивая 2 раза в день. В итоге, на вкус такая смесь приятно пахла хлебом, на вкус напоминала кефир и была приятно кисловата. Мне понравилось.

Те, кто не захочет тратить трое суток на ферментацию муки ,вполне может использовать сметану, но, как уже было отмечено выше, это людская привычка - заливайку сметаной забеливать. А так как краснолюды в готовке понимают прилично- то я поверю им на слово.

В итоге: Махакамская заливайка представляет из себя простой, но на самом деле вкусный грибной суп. Он интенсивно пахнет подкопченной грудинкой, в нем приятно ощущается сладость поджаренного лука и острота черного перца. Думаю, этот суп у меня определенно приживется.

Говорю откровенно: мне было чертовски приятно приложить руку к такому домашнему, самобытному блюду. Может я еще не отошел от прочтения Ведьмака, кто знает.

Кстати, когда закончил снимать, на меня нахлынул такой зверский аппетит, что я пошел достал банку пива и несмотря на то, что было почти теплое, с диким удовольствием уговорил под пару тарелочек Заливайки. Ел, не разбирая сцену... Чувствовал себя почти что в таверне, что рядом со старым трактом...

|

|

Батяня Захарченко... |

9 октября исполнилось 40 дней со дня трагической гибели главы Донецкой народной республики Александра Владимировича Захарченко.

Наш народ — донбасский, новоросский, русский — понес тяжелую утрату. Верно сказано, что Захарченко боролся с мировым злом в нескольких сотнях километров от нас. Соратники Захарченко правы: этот человек взял на себя ответственность в самые сложные для государства времена и являл собой пример мужества, героизма, готовности идти до конца.

Он воевал с теми, кто убивал и убивает жителей Донбасса, кто в упор обстреливал памятники Великой Отечественной и наши храмы на Донбассе, кто жег людей в Одессе, кто в православном храме возле донецкого аэропорта в алтаре устроил нужник, кто и сейчас захватывает храмы канонической Украинской православной церкви.

9 октября по православному обычаю был день поминовения, день памяти. Не забыто также, что сорок дней назад вместе с А. Захарченко погиб охранявший его Вячеслав Доценко.

Накануне траурного дня писатель Захар Прилепин обратился к народу с призывом провести публичную информационную акцию поминовения своего Командира. И его друзья, объединившись в неформальный «Клуб друзей Александра Захарченко», провели «всероссийские поминки».

«Ведь это он собрал в этот день нас, сердцу нужна правда, мы опять народ благодаря Александру Владимировичу, — сказано в распространенном обращении. — Для нас он не только Герой Донбасса, но и Герой России, Герой Русского мира. Мы должны сделать так, чтобы память об этом герое сохранилась на века, чтобы наши дети и внуки помнили и знали о нем. Это наш долг. Долг перед народом Донбасса, который пятый год воюет за Россию и Русский мир. Долг перед Александром Захарченко, который жизнь свою положил за Россию. И мы этот долг должны отдать».

«Суть нашей акции заключается в том, чтобы 9 октября каждый сторонник Александра Захарченко и Донбасса, где бы, в каком бы городе или селе, в какой бы стране он ни жил, собрал своих друзей — дома, в кафе или после работы — и помянул Александра Захарченко так, как принято на Руси испокон веков. И мы, друзья Александра Захарченко, просим всех сделать фото или видео с устроенных ими поминок и самим выложить их в специально созданных группах в социальных сетях. Группы называются “Александр Захарченко — 40-й день”», — подчеркивал другой организатор акции, советник Александра Захарченко Александр Казаков.

Для тех, кто предпочитает церковное поминание, организаторы акции просили заказать панихиду в ближайшем храме и выложить в тех же группах социальных сетей фотографию храма с точным его названием и местоположением.

С призывом принять участие в акции записали видеоролики и выступили люди, которых знает вся Россия: актеры и режиссеры Владимир Бортко, Николай Губенко, Александр Михайлов, Сергей Пускепалис, Эдуард Бояков; скульптор Андрей Клыков; музыканты Джанго, «Птаха» (Давид Нуриев), Александр Дадали, Вадим Самойлов, Юлия Чичерина; журналисты и общественные деятели Франц Клинцевич, Дмитрий Куликов, Виталий Милонов, Андрей Норкин, Евгений Примаков, Николай Стариков, Артем Шейнин; военкоры Анна Долгарева, Александр Коц, Семен Пегов, Евгений Поддубный; писатели Павел Крусанов, Наталья Курчатова, Вадим Левенталь и многие другие.

Поэт и военкор А. Долгарева в 40-й день по кончине лидера ДНР опубликовала стихи:

Хоронили его, засыпали землей и травой,

Загорались рябины, на фронте горел сухостой,

Под колесами бронемашин становилась земля

Пылью с кровью, и шли они, шли, и рыча, и пыля.

Хоронили его. Подступала под окна зима,

И разбитые стекла впускали дыханье в дома,

И какой-то старик в отдалении плакал навзрыд,

И еще говорили: неправда, мол, он не убит,

Он уехал в другие края, на другую войну,

На небесные битвы, в заоблачную страну,

Погляди, говорили, на запад, на запад, назад,

Я там видел, клянусь, как мелькнули его глаза.

Хоронили, и тело его становилось как миф,

Подступала зима, и ходила она меж людьми,

Затаилась, подкравшись, в раскрошенный минами дом.

И горела рябина немыслимым жарким огнем...

И эта поминальная волна прокатилась по всему миру. Поминали Александра Захарченко не только в России и Донбассе, но во многих странах и даже на разных континентах. Панихиды прошли в сотнях храмов, в десятках стран. От Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Грозного.

В ближнем и дальнем зарубежье: в Австралии и Европе, в Южной Америке и Северной, на Ближнем Востоке и в далекой Азии, в том числе в православном Китае.

Коллеги и единомышленники прислали фото из Рима, где поклонники ДНР и Александра Захарченко расклеили повсеместно, в том числе на здании посольства Украины в Италии, листовки с портретом воина и надписями на итальянском языке: «Захарченко — бессмертный герой», «Против терроризма».

Кто-то назвал эту акцию современным словом «флешмоб». Пусть так. Но он масштабно состоялся.

В целом следует отметить, что очень многие СМИ РФ эту дату проигнорировали. «В этом и проявляется глубинное противоречие между народом и людьми, причисляющими себя к российской элите, — заметил на ресурсе «Царьград» журналист Андрей Афанасьев. — Во-первых, это осознание того, что идет война. Народ не сомневается в том, что она идет, развязана она против него и нацелена на его уничтожение. Для элиты, особенно финансово-экономической, конфликт в Донбассе — досадная причина санкций, которая больше не позволяет зарабатывать на Западе так же, как до 2014 года. Потому что элита себя частью народа не считает, для нее уже нет Родины в том понимании, в котором она есть у добровольцев, поехавших защищать русских Донбасса, журналистов, которые туда отправились, чтобы рассказать остальным правду, людей, собирающих копейки на лекарства для детей, оказавшихся в зоне боевых действий. А у Захарченко Родина была.

Да, наверное, он был неидеальным человеком, но в отличие от тех, кто его огульно критикует, он не боялся находиться на передовой, огромное количество раз попадал под обстрел, был ранен и так далее. Захарченко — это тот случай, когда человек отстаивал свою позицию не только словом, но и делом, а потом — и жизнью. В вечность он ушел героем, как это часто бывает, подло убитым в спину.

Он стал символом, который просто так не вытравишь, даже если в крупных СМИ особо не будут про него писать».

Разумеется, не молчали СМИ Донецка, в котором проходили траурные мероприятия в память о погибшем. У кафе «Сепар», в котором 31 августа произошел теракт, была отслужена панихида.

На сороковины Захарченко жители Донецка рассказали корреспондентам Федерального агентства новостей о том, каким был для них лидер республики. Дончане в этот день высказывали также свои надежды на Россию, персонально на В. Путина.

Приведем несколько высказываний.

Игорь Николаевич, житель Донецка: «В первую очередь, Захарченко был главой нашего государства — молодого, но государства. И он был прекрасным человеком. …Это акт международного терроризма. Как еще можно расценивать это убийство? Так не воюют…»

Боец Народного ополчения Донбасса с позывным Шиша: «Прорвемся. Мы отомстим».

Уже немолодой человек со шрамами на лице, в военной форме с погонами Советской армии на плечах, рассказал, что был вместе с погибшим с первых дней антибандеровского восстания в Донецке: «На одном этаже Гособладминистрации были с ним. Он был для меня и другом, и боевым товарищем».

Граждане ДНР убеждены, что личности такого масштаба появляются очень редко. «И Бог так устроил, что на нашей земле был лидер — Александр Владимирович Захарченко, который повел весь народ за собой. Наша задача — удержаться и продолжить отстаивать те идеалы Русского мира и справедливости, которые мы подняли на лозунги в 2014 году».

Депутат Народного Совета ДНР Олег Степанов, считающий, что следует сплотиться и не показывать слабости, выразил мнение многих дончан: «Такая страшная боль!

Захарченко своим примером показал, что нам надо объединиться. Он говорит всем нам: делайте свое дело так, как я делал. … Каждый из нас, кто встал на этот путь, готов к любым испытаниям. Мы знаем, что бог забирает лучших. Захарченко сумел объединить и запустить эту машину.

И теперь мы должны эту машину поддерживать».

Прохожий, Иван Новиков: «За четыре года он сделал столько, сколько Украина за 20 лет сделать не смогла. Город убирают и приводят в порядок. Методы, которые используют враги Донбасса, лежат вне закона, однако возмездие неотвратимо. Воины могут поражают противника из стрелкового оружия, пушек, танков, а бомбами в лифтах и ресторанах работают террористы. Убит наш лидер, но остается надежда, что его дело будет продолжено, несмотря ни на что. Я надеюсь, что новое руководство не пойдет на сговор с врагом, с теми, кто действует террористическими методами и желает нас просто уничтожить физически, очистить пространство Донбасса. Они ведь в Киеве не скрывают этого».

Девушка по имени Ангелина тоже поделилась своими переживаниями: «Батя был для меня настоящим лидером, настоящим мужчиной. Он храбро вел себя не только в политике, но и сражался с оружием в руках. Он любил детей. Я знаю, что у него были сыновья. Я хочу сказать ему человеческое спасибо за то, что он жил ради республики, что поднимал ее практически с нуля. Да, многое не получалось, давалось с трудом. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Он жил ради Донбасса и остался верен ему до конца. Царствие ему Небесное! Вечная слава!»

Кто-то напомнил, что имя Александр в переводе с греческого означает защитник людей, оберегающий муж.

Поразительно: несмотря на то, что война продолжается и люди гибнут на линии фронта и около нее почти каждый день, жители Донецка говорили о своем лидере, что при нем чувствовали себя спокойно. В нем чувствовали готовность встать на защиту своих земляков — и самому с оружием в руках, и организовывать других на защиту. Справедливо замечено: жители Донбасса видели в Захарченко волю к борьбе, которая организовывает как защиту, так и победу. И знали, что никогда не предаст.

На жизнь Александра Захарченко враги покушались несколько раз. «И я точно знаю, что рано или поздно они до меня доберутся. Но на кого мне это все оставить?» — говорил он.

«Конечно, мы понимаем, что для Захарченко война имела и другое измерение. Он строил во время войны государство, — пишет донецкий комментатор. — И это принципиальная позиция. Строил государство — во время непрекращающейся войны. Захарченко никогда не обманывал людей и не говорил, что война закончилась и все будет хорошо. Первые годы он осознавал сам и говорил людям, что вся Республика делится на две большие зоны — прифронтовую и тыловую.

Он и рабочим на заводах объяснял, что они не просто работяги, а труженики тыла. Что они не просто деньги зарабатывают, а воюют, хотя и на своем — трудовом фронте. Эта риторика из времен Великой Отечественной войны была для Захарченко естественной. И люди его понимали. Это показывает хотя бы тот факт, что, несмотря на все трудности, жители стали возвращаться в Донбасс.

В сентябре 2014-го года в Донецке проживало 400 тысяч человек, а летом 18-го — более 900 тысяч».

Поэтому Александр Захарченко войдет в историю не только как воин, но и как строитель, созидатель.

«Многие, впервые познакомившись с Захарченко и зная понаслышке его биографию, удивлялись, — продолжает аналитик. — Как в донецком парне с шахтерским образованием и предпринимательским прошлым вдруг проснулся воин, военачальник, Батя? Тут многое сошлось. И то, что гражданская война сама призывает из народа своих героев. И то, что Захарченко прошел до этого через две войны (но эта часть его биографии пока остается за скобками). И то, что он из казачьего рода. Наследственность сыграла определенно большую роль. Все предки Захарченко воевали: в Отечественную, в Первую мировую, в XIX веке, вплоть до Отечественной войны 1812 года. И Захарченко это наследство осознавал, гордился предками, старался их не подвести. Важно отметить еще одну черту Захарченко-воина. Он всегда, даже став верховным главнокомандующим Республики, ощущал себя солдатом. Именно поэтому он во всех боях был рядом с товарищами. Поэтому он во время Дебальцевско-Углегорской операции, ни на секунду не задумавшись, лег рядом с пулеметчиком вторым номером. Я несколько раз заставал его утром в кабинете, когда он снимал с себя мокрую и перепачканную форму и одевался в свежую. Значит, опять ночью уходил к пацанам на передовую. Может, в разведку, может, в снайперской дуэли поучаствовать».

Неслучайно герою адресованы и такие строки:

Мы не сдали своих позиций,

Не отдали русской земли.

Просто на рубежах и границах

Алой кровью мы истекли,

До последней капли, горячей,

Чтоб родимую землю согреть,

Чтоб не ведать ей горького плача,

Иноземцам не кланяться впредь.

Погибали и верили свято

В возрожденье великой страны.

Мы — России нашей солдаты,

Мы — Отчизны Русской сыны.

Воистину, Александр Владимирович Захарченко вместе со своим воинством стоял, и остается стоять после смерти, вместе со своими павшими соратниками, на рубеже защиты всего Русского Мира, за нас с вами.

Помним об этом. Как и искренние, оплаченные кровью строки павшего комбата Алексея Мозгового:

Если я упаду, поднимите мой меч,

Не меня, только меч поднимите!

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

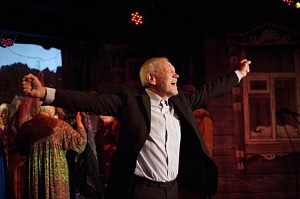

«А народ – он не соврет…» |

Юбилейный год коллектив открыл спектаклем «Живы будем — не помрем!». Действие развивалось настолько стремительно, что разом захватило весь зрительный зал. Казалось, оно поглотило внимание собравшихся полностью, но вдруг над сценой появилась бабочка. Выпорхнула из темноты кулис в лучи яркого света. Диво дивное, да и только! В осенней-то Москве. И еще вечером.

Красивая. Крупная. В коричнево-красных разводах. Она неторопливо закружилась над деревенским хороводом. Для нее вроде и не было внизу буйного действа с припевками, дробушками, женским взвизгиванием, платочками и блеском глаз. На сцене как раз началось величание именинников соответственно месяцам рождения. «А кто родился в январе… давай, давай… по маленькой… — вопрошал и приглашал хор. – А кто родился…» И когда «маленькая» дошла до июля, бабочка на мгновение застыла в воздухе, потом метнулась в сторону и, вырвавшись из-под гипноза слепящих лучей, пошла, пошла, заскользила большими кругами над притихшим залом. Именно в этот момент Автор (в исполнении Никиты Астахова), по-шукшински акцентируя слова, произнес: «А в июле родился Василий Макарович Шукшин, Царство ему Небесное…»

Негромко произнес, тихо, но все услышали. Показалось даже, что вслед за этими словами в зал незримо вошел Шукшин. По его трем новеллам — «Миль пардон, мадам!», «Сны матери», «Письмо» и поставлена пьеса «Живы будем — не помрем!».

Песни, частушки, прибаутки, обычаи, обряды, детали одежды, говорок — весь дух и загадочную даже для самих русских сущность российской глубинки, знаменитой алтайской земли, родившей Шукшина, вобрал в себя этот необычный спектакль.

Кстати, в биографии театра «Глас» есть и поездка на Алтай.

Премьера спектакля состоялась еще в далеком 1996 г. В центре композиции — новелла «Миль пардон, мадам!». Ее главный герой Бронислав Пупков (Бронька, как зовут его в деревне) постоянно рассказывает одну и ту же историю, которую считает трагической, а все прочие — придумкой, фантазией и просто враньем. Якобы во время войны, на которой Бронька воевал в санитарах, ему как очень меткому стрелку и известному охотнику однажды было поручено (значит, доверено)… убить самого (!) Гитлера. Эту историю и рассказывает через 20 лет после войны Бронька, сопровождая городских на охотах. После окончания каждой из них, возле уютного костерка, где всякий раз, естественно, затевается душевный разговор, Бронька и начинает интригующее повествование о главном событии в своей жизни: как его готовили к покушению на Гитлера, как проник он в бункер к супостату, как взял пистолет, прицелился и… промахнулся.

В этой странной истории столько реализма, что на мгновение вроде как увиделась знакомая с детства картина Василия Перова «Охотники на привале» (в прошлые времена ее часто сравнивали с охотничьими рассказами И.С. Тургенева). И возникла «крамольная» мысль, что именно этот шедевр русского реализма конца XIX в. описал в рассказе «Миль пардон, мадам!» Василий Шукшин, а воссоздал во всей литературно-художественной красе на театральной сцене художественный руководитель «Гласа» Никита Астахов, настолько все было похоже.

Помните, конечно: на картине — три охотника; старший живописует что-то настолько невероятное, что молодой глаз с него не сводит, боясь пропустить хоть словечко. А вот третий только скептически улыбается да почесывает в затылке, но, щадя самолюбие товарища, в беседу не вмешивается.

В послевоенное время, скудное на предметы домашнего убранства, на сюжет «Трех охотников», как называли картину в обиходе, писались по клеенке русские псевдолубки, ткались странных цветов «дерюжки» (т.н. прикроватные «гобелены»), вышивались крестиком «точные копии». Потом эти «работы» тысячами штук продавалось на провинциальных базарах, да и в Москве, кстати, тоже можно было их купить. За что же народ так полюбил именно эту картину? («Глас», между прочим, в народе тоже любят). Думаю, за гениальную простоту, с которой художник трогательно соединил почти анекдотичный сюжет с печальным пейзажем. При этом за простой вроде бы композицией просматривается содержание глубокое, сложное, философское. Бронька в спектакле, излив душу перед очередной группой заезжих любителей охоты, с которыми он может больше никогда и не встретится, уходил на берег реки и там в одиночестве плакал…

В эти грустные моменты Автор задумчиво произносит: «Есть на Руси один тип человека, в котором время, правда времени, вопиет так же неистово, как в гении. Человек этот – дурачок. Много их было: юродивые, странники не от мира сего…»

Потом добавляет: «Я утверждаю, что герой нашего времени всегда дурачок, в котором его время отразилось наиболее ярко». А дальше показывает, что и сам Бронька стыдится своей слабости, мается, переживает и заглушает стыд водкой. Председатель сельсовета, уставший от бронькиного вранья и постоянных жалоб его жены, даже грозит, что посадит Броньку в тюрьму «за искажение истории». И над деревней звучит частушка: «Гитлер мировой бандит//Он Пупками был убит//Это знает весь народ, А народ – он не соврет.//Опа, опа, жареные раки,// Приходите в гости к нам,//Мы живем в бараке!» (А раков в здравом уме и рассудке, как известно, не жарят, так что все, что происходит с нашим героем, сразу предстает перед зрителями как одна сплошная большая выдумка, но в ней и намек, и многим вполне реальный урок …)

Но Автор подливает масла в огонь, когда говорит: «Бронька любил рассказывать им (приезжим. – В.П.) всякие охотничьи истории». И рядом с Бронькой видится уже Василий Теркин и подобные ему русские типажи (вроде сказочного Емели), роль которых в жизни Александр Твардовский определил вполне достоверно: «Балагуру смотрят в рот,//Слово ловят жадно.//Хорошо, когда кто врет//Весело и складно». И в этом контексте почему-то от внимания «обчества» ускользает тот факт, что Бронька — подлинный герой и без всяких там придумок про «покушение на Гитлера». Он ведь что про себя на войне рассказывает еще? «Когда наступают, санитарам больше работы. Я в тот день приволок в лазарет человек двенадцать… принес одного тяжелого лейтенанта, положил в палату…» А за балагурством его не слышит никто, не видит, и даже медаль ему не дают. Потом таким как он, в том числе, по всей стране будут возводить памятники и обелиски с надписью «Неизвестному солдату». Очень похоже, что взамен признания заслуг Броньки и других безымянных в спектакле звучит бессмысленная припевка: «Тарирагопчики… Тарирагопчики… Тарирагопчики…»

Под этот рефрен Автор задумчиво произносит: «Много их было: юродивые, странники не от мира сего. Народ их ласково называет Поля, Вася, Ваня. Позже была война, может быть самая страшная для нашего народа. Были новые дурачки, больше дурочки. Была Поля-дурочка. Поля была до войны учительницей, проводила единственного сына на войну. И его вскоре убило. Ведь правильно – убили, а говорят «убило». Войну народ воспринимает, как напасть, бедствие «громом убило». Поля свихнулась от горя… И трижды в день маршировала по улицам села и с горящими глазами звонко пела: “Вставай, страна огромная”».

Комок подступает к горлу, когда эта, не старая еще, женщина в рваных обносках вышагивает словно на параде на фоне разудалого веселья. Даже залетная бабочка в эти мгновения исчезает из поля зрения. А когда появляется снова, то летит неуверенно, словно подстреленная…

И вот уже в последний раз раздается нелепая, невесть откуда взявшаяся у Броньки присказка: «Миль пардон, мадам!» (фр. Тысяча извинений, мадам), которая к концу трагикомедии приобретает совершенно иной смысл.

Она уже заключает в себе иронию, насмешку, но теперь не над сельским чудиком Бронькой, а над обывательским сознанием, которому не под силу постичь суть этого чудачества. В пьесе, как и в рассказе, звучит, на первый взгляд, загадочная фраза: «А стрелок он был, и правда, редкий». Но ведь понять так просто: значит, и Бронька мог совершить подвиг, да не сложилось…

Василий Шукшин однажды так комментировал поведение своего героя в интервью по поводу фильма «Странные люди», снятого по его рассказу «Миль пардон, мадам!»: «Я хотел сказать в этом фильме, что душа человеческая мечется и тоскует, если она не возликовала никогда, не вскрикнула в восторге, толкнув нас на подвиг, если не жила никогда полной жизнью, не любила, не горела». Критики сходились во мнении, что образ Броньки Пупкова раскрывает драму личности, о которой обычно говорят: «Нажил душу, но не нажил судьбы». Это как у Михаила Лермонтова, который в предисловии к «Герою нашего времени» написал: «История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа...»

Никита Астахов, по сути дела своего, тоже пишет историю душ человеческих. Нелегкий это труд… Особенно когда свою душу рвешь, чтобы не только понять истоки великой русской души, но и возродить их. Бабочка вот прилетела же, и ярких цветов. Про таких красавиц славянские поверья гласят, что это к добру…

В репертуаре «Гласа» есть еще одна постановка по рассказам В. Шукшина «Ванька, не зевай!». Она тоже за душу берет каждого, даже того, у кого уже успела заскорузнуть.

За роль Автора Никита Астахов, а Татьяна Белевич за роль Кандауровой награждены медалью В. Шукшина на Международном театральном фестивале «Светлые души» в г. Тольятти, а также второй медалью им. В. Шукшина от Союза писателей России.

В спектакле «Живы будем — не помрем!» рассказ «Письмо» в его театральной версии как бы несколько в стороне от главной темы. Но без него историю души вряд ли напишешь. Души — православной.

Старухе Кандауровой (Татьяна Белевич) снится страшный сон: будто усердно молится пустому углу без иконы. Проснувшись, она идет к местной толковательнице, бабке Ильичихе. Узнав, что Кузьмовна (Кандаурова) держит икону в шифоньере, чтобы ее не увидел приезжающий к ней с дочерью партийный зять, Ильичиха делает ей строгий выговор. Слегка поругавшись с Ильичихой, Кандаурова возвращается домой в думах о дочери и ее нелюдимом, молчаливом муже. Вечером садится писать им письмо. И под щемящие звуки далекой гармошки вспоминает, как в молодости Васька Кандауров предложил ей у соседского закоулочка выйти за него замуж. Вся нелегкая жизнь проходит у Кузьмовны перед глазами. Но, слегка всплакнув, она думает: «Еще бы раз все бы повторилось. Черт с ним, что угрюмый, он не виноват, такая жизнь была: работал мужик, не пил зряшно, не дрался – хороший. Ничего бы другого не надо бы. Еще бы разок все с самого начала»

И сидящие в зале тоже слегка всплакнули, так задела одинокая судьба этой деревенской женщины. «Вот тут, на этих улицах, прошла жизнь. О господи! Ничего не понять. Давно ли еще была молодой». Это же и наша судьба, общая для всей России…

И еще один рассказ Василия Шукшина положен в канву спектакля — «Сны матери»: «Вот материны сны, несколько. Почему-то они мне запомнились, не знаю. Может, потому, что рассказывала она их не один раз; она сама помнит их всю жизнь». А о чем они, такие памятные? О вечном, таинственном, манящем и никогда не доступном нашему пониманию: «Маме утром рассказываю, она мне говорит: “Глупенькая ты, глупенькая, кто же тебе здесь скажет, чо на том свете будет? Никто не скажет”». И дальше: «Она и нагрешить-то не успела, безгрешная душенька. А мне-то, вишь, на окраинке только место... Да хоть бы и на окраинке, а только там. Господи, как же там красиво! Все время у меня в глазах тот город стоит». Это о душе безвременно усопшей маленькой девочки, роль которой потрясающе проникновенно сыграла Сонечка Караваева. Воистину: «Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь».

После открытия сезона Русский духовный театр «Глас» отправился на гастроли в Берлин, где за три дня дал три спектакля: «Живы будем – не помрём!», «Горящие письма» по пьесе П. Гнедича и «Русалочка» по сказке авторской редакции Г.Х. Андерсена.

Русский дом науки и культуры в те дни собрал выходцев из России, которые уже давно живут за пределами родины. После постановки «Живы будем – не помрем!» люди плакали.

А перед тем была поездка в Париж. Там театр тоже показал спектакль по рассказам Василия Шукшина «Живы будем – не помрем!», и люди тоже не могли сдержать слез. Я читал иностранную и российскую прессу тех дней, смотрел видеорепортажи. «Как будто дома побывали», — так определяли свое главное впечатление от спектакля наши бывшие соотечественники. «Какая-то особенная мощь чудится мне там, на родине, которой надо коснуться, чтобы обрести утраченный напор в крови… не зря верится, что родной воздух, родная речь, ласковое слово матери, песня, знакомая с детства врачуют душу», - говорит в спектакле Автор. И как бы утверждая его слова, хоровод, постукивая каблуками, отчаянно, с вызовом и удальством поет: «Душу мы не продаем, Живы будем – не помрем!//Эх, Россия, Русь моя, Богом данная земля».

Такова театральная версия шукшинских рассказов Никиты Астахова и Татьяны Белевич, которая, думаю, выходит далеко за рамки этих известных произведений. Она синтезирует в себе весь опыт утверждения русской идентичности. Три десятка лет эти удивительно талантливые люди выступают в творческом (и семейном) союзе. И еще (увы, приходится и не о вечном!) — административном, поскольку заботятся о хлебе насущном для всего коллектива. А люди в театре какие-то особенно светлые. На сцене выкладываются так, будто сегодня — их самый ответственный выход. (Даже боюсь сказать «последний выход», что принято употреблять в подобных конструкциях, так как работают они в арендованном здании, а срок аренды давно закончился...)

Нельзя не сказать о великолепной игре Виктории Фатеевой (Поля-дурочка), Ксении Соломяной (жена Броньки) и о самобытном исполнении Виктором Беломестновым роли Броньки Пупкова. Вообще все достойны восхищения, похвалы и благодарности зрителей.

С юбилейным сезоном со сцены поздравила театр сопредседатель международной общественной организации «Союз православных женщин» Нина Жукова. Председатель Союза театральных деятелей, художественный руководитель Московского театра «Et Сetera», народный артист РФ Александр Калягин прислал поздравительное письмо...

В Берлине заместитель руководителя отдела культуры Русского дома науки и культуры Ирина Розум отмечала, что «наша ответственная миссия не дать потерять русский язык детям, которые давно живут в Германии…» И выражала надежду, что «знакомство с театром продолжится. Мы хотим видеть вас еще в нашем доме!».

В Париже посланник по вопросам культурного сотрудничества посольства России во Франции, директор Российского духовно-культурного центра Леонид Кадышев тоже с теплом говорил: «Хотел бы еще раз от души выразить признательность всему руководству и актерскому коллективу Русского духовного театра «Глас» за прекрасный спектакль “Живы будем — не помрем!”, показанный в нашем Центре».

Но самыми удивительными и даже провидческими мне показались слова, написанные в православном монастыре в американском г. Джорданвилле (обнаружил в одном из архивов): «Дай, Господи, всемъ братiямъ и сестрамъ изъ театра «Гласъ» по молитве Твоей святой здравiя душевнаго и телеснаго и дерзновенiя духовнаго въ ихъ подвижническомъ деле во славу Божiю. Да сохранитъ Господь всехъ делателей трудной работы на ниве Христовой». («Русскiй Духовный Голосъ. Быть ли православному театру?» Журнал «Русский инок», №8 (171) Апрель, 2003. Татьяна Филипьева.)

Читал, что в христианстве появление бабочки из «мертвой» куколки, символизирует возрождение и воскрешение души, поэтому изображается на руке у Младенца Христа. А на картинах христианских живописцев душа человека имеет крылья бабочки. Мне не доводилось видеть таких икон, а, может, как это бывает, смотрел да не увидел. Но появление бабочки на открытии сезона театра «Глас» вряд ли случайно. Надежда появляется, что власти, наконец, в юбилейном театральном году найдут в богатой российской столице для бездомного долгие годы коллектива собственное здание. Люди ведь маются в совершенно не приспособленных для театрального действа помещениях. Но играют так, что впору на них равняться и «большим» и «малым» и прочим властями обласканным… Пришли бы, посмотрели хотя бы эту театральную версию рассказов Василия Шукшина, может, и дрогнуло бы чиновничье сердце. Ну не совсем же оно очерствело и не у всех?

Даже в далекой Сербии спектакль «Живы будем – не помрем!» стал лауреатом театрального фестиваля в г. Баня-Лука.

Другого подобного театра нигде в мире больше нет. Это уникальное явление в современной истории нашего государства, не только театральной.

Как бы потом не пришлось рыться в архивах, выискивая по крупицам странички из прошлого театра. Честь надо воздавать при жизни… Как и делать добро — здесь и сейчас. Действительно ведь: «Живы будем — не помрем!» И заканчивается пьеса злободневными для российской действительности словами: «Мы душою не калеки, мы не общечеловеки. Мы в России главное – люди православные!..» Но после спектакля сколько я ни высматривал, сколько ни ждал, а бабочку уже не увидел. Рядом со мной стояли, смотрели и тоже надеялись другие зрители… Долго стояли.

Фото Марины Барабаш

|

|

Грозному – 200 лет... |

В 2009 году период двух тяжелых чеченских войн завершился победой пророссийских сил во главе с Рамзаном Кадыровым, воевавших против чеченских сепаратистов и многочисленных иностранных джихадистов, пытавшихся в те годы дестабилизировать кавказский регион. В то время западные СМИ настойчиво продолжали говорить о «русской оккупации», но по окончании войны Чечня сразу же исчезла из лент медийных новостей.

Однако сегодня, спустя почти десять лет, мы можем и должны вернуться к разговору о Чечне, но говорить мы будем уже не о войне. Речь пойдет о мире, возрождении и процветании.

После окончания войны президент России Владимир Путин делал всё необходимое для того, чтобы возродить и приумножить экономический потенциал республики и, как следствие, повысить благосостояние ее жителей, рассматривая это как фактор стабильности и мира для всего региона.

Когда оказываешься в Грозном, сразу понимаешь, что в Чеченскую республику пришли значительные инвестиционные потоки. Новостройки, дворцы культуры, гостиницы и другие объекты городской инфраструктуры возведены с использованием самых современных технологий.

Во всем чувствуется приверженность новейшим инновационным решениям. Повсюду широкие проспекты, тротуары украшены клумбами и цветочными композициями, на улицах абсолютная чистота. В знак особой признательности президенту РФ один из проспектов в центре Грозного был назван именем Владимира Путина.

Памятные всем виды городских руин с домами, разрушенными в результате бомбовых ударов, кажутся чем-то невероятно далеким, чуть ли не столетней давности. Удивительно, как за такое короткое время столицу республики отстроили заново, буквально возродив из пепла. В этом безусловная заслуга и главы Чечни Рамзана Кадырова: он сумел должным образом обеспечить стабильность и возрождение своей республики.

Итак, 5 октября город Грозный отметил 200-летие своего основания.

В 1818 году в ходе Кавказской войны русскими войсками была основана крепость Грозная в качестве военного форпоста в Северо-Кавказском регионе.

Это место тогда считалось самой «горячей» точкой на Северном Кавказе, поэтому и крепость назвали Грозная. 30 декабря 1869 года крепость Грозная, которая уже утратила стратегическое значение, была преобразована в окружной город Грозный Терской области.

В начале 1890-х в районе города была начата промышленная добыча нефти, что всячески способствовало его развитию. Вскоре возникла необходимость в строительстве железной дороги, которая соединила Грозный с Бесланом.

Благодаря добыче нефти Грозный стал одним из крупнейших промышленных центров Кавказа.

В честь дня рождения Грозного в город приехали гости не только из самой России, но и из других стран. Среди присутствующих были делегации из стран арабского мира, с которыми Чечню объединяет общая для них исламская вера: из Бахрейна, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов. Европу представляли делегация из Италии и представитель из Франции.

Среди множества культурных мероприятий, организованных 5 октября в честь юбилея, было устроено уникальное бракосочетание 200 молодых пар, что особенно символично в отношении будущего республики.

День рождения Грозного завершился вечерним музыкальным шоу на большой сцене, устроенной возле мечети. С помощью насыщенной хореографической композиции были показаны различные этапы 200-летней истории города. Кроме того, был приготовлен самый большой торт, который когда-либо готовили в России.

Присутствовавший на празднике итальянский сенатор Роберто Мура, представитель партии «Лига Севера», член Регионального совета Ломбардии, президент Специальной комиссии по региону Ломбардии и европейским учреждениям, сосредоточил свое внимание на дальнейшем сотрудничестве наших стран. Вот что он сказал, выступая на празднике:

«Как член Комиссии по производственной деятельности региона Ломбардии, по согласованию с президентом той же Комиссии Джанмарко Сенна, я занимаюсь осуществлением ряда проектов на международном уровне. Уже второй раз я приезжаю в Чечню. Впервые был здесь в июле этого года, когда встречался с Главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Я думаю, что есть огромные возможности, особенно для компаний региона Ломбардии, которые могли бы найти торговые точки на всем российском рынке в целом и на чеченском рынке в частности. Сегодняшний день, посвященный празднованию 200-летия города, не совсем подходит для разговора с властями республики о возможных коммерческих отношениях между Ломбардией и Чечней. Тем не менее, безусловно, это важный момент для укрепления уз дружбы на личном уровне, в равной степени важный для создания этих коммерческих отношений в будущем. Я вижу свою роль в том, чтобы создавать новые пространства и новые рынки сбыта для итальянских компаний региона Ломбардии».

Чечня – это кавказская республика с большинством населения, исповедующего ислам. Однако, несмотря на живущих здесь русских православного вероисповедания, между двумя конфессиями нет напряженности. Недалеко от великой мечети Грозного находится православная церковь.

Это подтверждение того, что подлинная интеграция всегда предполагает мирное сосуществование, основанное на взаимном уважении. Ислам, практикуемый в Чечне, является традиционным, далеким от ортодоксальных фундаменталистских форм, связанных с ваххабизмом.

На этом сфокусировал свое внимание советник вице-премьера Италии, председатель ассоциации «Ломбардия-Россия» Джанлука Савоини, который также присутствовал в составе делегации Италии:

«Мы вместе с секретарем культурной ассоциации «Ломбардия-Россия» Джанматтео Феррари с радостью приняли приглашение стать частью итальянской делегации для посещения Грозного. Мы поняли, что Чечня – это не только возможность осуществления коммерческих отношений между итальянской Ломбардией и российской Чечней, – но и пример подлинной интеграции.

В то время как бесполезная глобализация пытается опустошить людей, используя, особенно в Европе, оружие массовой иммиграции, преимущественно исламского толка, – в Чечне, которая является исламской республикой, мы видим очень хорошую степень интеграции. Чеченские мусульмане мирно живут вместе с христианами, а также с евреями.

В Грозном есть большая мечеть, одна из крупнейших в России, но есть также православные церкви, а также синагога. Это доказательство того, что там, где существуют четкие законы, различные этнические группы и различные религии могут жить вместе.

Свод законов Российской Федерации является основным для всех регионов России, независимо от этнического и религиозного состава населения. Поэтому там, где исповедуют исламскую религию, есть уважение ко всем другим верам.

И все это хорошо работает! Не так, как в Италии, где группа недобросовестных дилеров управляла и финансировала международных спекулянтов, пытающихся уничтожить наш континент, используя огромное оружие массовой иммиграции».

В заключение хочется отметить, что своим присутствием на этом празднике Италия показала свою особую близость к Российской Федерации. Что и будет подтверждено предстоящим визитом вице-премьера, министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, который выступит в Москве 17 октября.

Ну а Чечне желаем дальнейшего процветания и развития во всем! С Днем рождения, город Грозный!

Фото автора

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Крымские татары выставляют счёт... |

Вот уже четыре года, как крымские татары, причём не только те, которые остались на полуострове, несмотря на «русскую оккупацию», но и те, кому посчастливилось осесть на Украине, всеми силами стремятся быть услышанными. Прежде всего, конечно же, в ООН.

Однако «для начала было бы неплохо хотя бы достучаться до Киева». Именно так сформулировал главную национальную информационную проблему, которая стоит сегодня перед этим маленьким народом – крымскими татарами, Сейтумер Ниметуллаев (на фото). Человек, который даже покинув Украину, по-прежнему остаётся председателем Региональной общественной организации «Къырым бирлиги», не менее известен и очевидно, пользуется куда большим авторитетом среди соплеменников, чем небезызвестные персонажи пресловутого Меджлиса во главе с Джемилёвым (организация, запрещенная в РФ). Те просто присвоили себе право говорить от имени татар Крыма и Украины. Точнее, без особых на то оснований получили это право из рук нынешних киевских властей, а теперь беззастенчиво торгуют им оптом и в розницу.

До недавнего времени С. Ниметуллаев возглавлял и администрацию Генического района – едва ли крупнейшего региона компактного проживания крымских татар в незалежной. Однако власти Киева фактически вынудили его покинуть этот пост, лишили собственности на миллионы гривен, и в настоящее время буквально терроризируют членов его семьи.

С. Ниметуллаев на брифинге в МИА «Россия сегодня», организовавшем видеомост, отметил, что никаких признаков серьёзных нарушений прав крымских татар на полуострове он в последние годы не обнаружил, в отличие от прав тех, кто остался на Украине. Сигналы об этом постоянно направляются в Киев, но их там, похоже, не слышат. В то же время Международный совет российских соотечественников, которыми со времён присоединения Крыма к России стали все крымские татары, уже привлёк внимание правозащитников и мировых СМИ к их новым проблемам. Совет начинает сейчас самую активную борьбу за права крымских татар на Украине.

В Херсонской области, где крымских татар особенно много, по свидетельству лидера «Къырым бирлиги», в последнее время практически постоянно происходят конфликты на межнациональной почве.

Никому не подчиняющиеся банды заняты рэкетом и поборами, особенно в отношении транспорта, следующего в Крым и обратно. Земли вокруг Чонгара местные жители иначе как «территория войны» уже не называют.

К тому же из-за санкций, введённых многими странами против Крыма, страдает не только его население, но и все, кто так и ли иначе с Крымом связан. То есть вопрос опротестования так называемых «крымских санкций» назрел для рассмотрения как в ООН, так и в европейском суде по правам человека.

В сентябре 2018 года произошёл настоящий информационный прорыв в отношении Крыма и положения национальных меньшинств на полуострове. Представителям независимых правоохранительных организаций Крыма удалось добиться права выступить сразу на двух крупных международных площадках. На совещании ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве 17 сентября и в ходе 39-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве 25 сентября.

Именно там, несмотря на минимальный формат выступлений, а также на то, что принимающие ооновские чиновники даже пытались корректировать тексты докладов крымчан, впервые из первых уст прозвучала мало кому известная до сих пор информация. Историк, известный общественный деятель Сергей Пинчук, вообще-то больше известный как писатель, поведал, среди прочего, о фактах преследования и прессинга крымских татар на Украине как со стороны незаконных вооружённых формирований, так и со стороны властей, а также о нервозной реакции киевских властей.

Фактически, как отмечал на брифинге в Москве замглавы крымского Совмина, постоянный представитель РК при президенте России Георгий Мурадов, речь сегодня идёт о гуманитарном геноциде и гуманитарном терроризме. Выступление представителей полуострова, судя по всему, стало полной неожиданностью как для функционеров международных организаций, так и для украинской делегации в ООН, которые даже не решились воспользоваться своим правом на реплику в ответ на выступление представителей автономии, которую в Киеве по-прежнему упорно называют «своей».

В ходе видеомоста Георгий Мурадов отметил, что, несмотря на неоднократные приглашения крымских властей посетить полуостров, представители ООН и ОБСЕ по-прежнему отказываются от визита.

«Мы их приглашаем в Крым, настойчиво, многократно. Нам говорят: мы в Крым хотим приехать, но только через Украину без российской визы, потому что Крым – "оккупированная территория".

Хорошо, спорить с ними бесполезно, но как вы хотите даже на так называемую "оккупированную территорию" приехать через Украину: если Россия "оккупировала", значит, вы через Россию должны приехать?» – риторически заметил постпред.

Мурадов также рассказал, что власти республики неоднократно предлагали секретариатам этих международных организаций приглашать на их трибуны проживающих на полуострове крымских татар. Тем не менее и одному, и другому в ООН и в ОБСЕ было в категоричной форме отказано.

Напрашивается нериторический вопрос: а хотят ли секретариаты этих организаций что-нибудь знать об истинном положении крымских татар? И не только на полуострове, но и на Украине?

«Крымская тема прозвучала очень резонансно. Она была широко воспринята международным сообществом и, конечно же, вызвала большую истерику со стороны киевских националистов. В этом году мы совершили определенный прорыв. На варшавской площадке (совещание ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве) голос Крыма был услышан, прежде всего, с точки зрения того, как системно и глубоко нарушаются права человека, права крымчан западными и украинскими оппонентами», – сказал Мурадов. И добавил.

Именно Евросоюз является одним из главных нарушителей прав человека в Крыму, в том числе это зафиксировано и в документах самого ЕС, который отказывает жителям полуострова в поездках в страны Европы.

«Как известно, в Крыму есть большие национальные общины, которые лишены права выезжать к своим семьям, родственникам, и это прямое и грубейшее нарушение Европейским союзом прав граждан», – резюмировал Мурадов.

По его словам, глядя на то, сколько предпринято действий против Крыма, становится ясно, что западное сообщество ведет открытую войну по отношению к полуострову. Несмотря на неоднократные приглашения руководства российского полуострова, наблюдатели Организации Объединённых Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отказываются от визита.

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

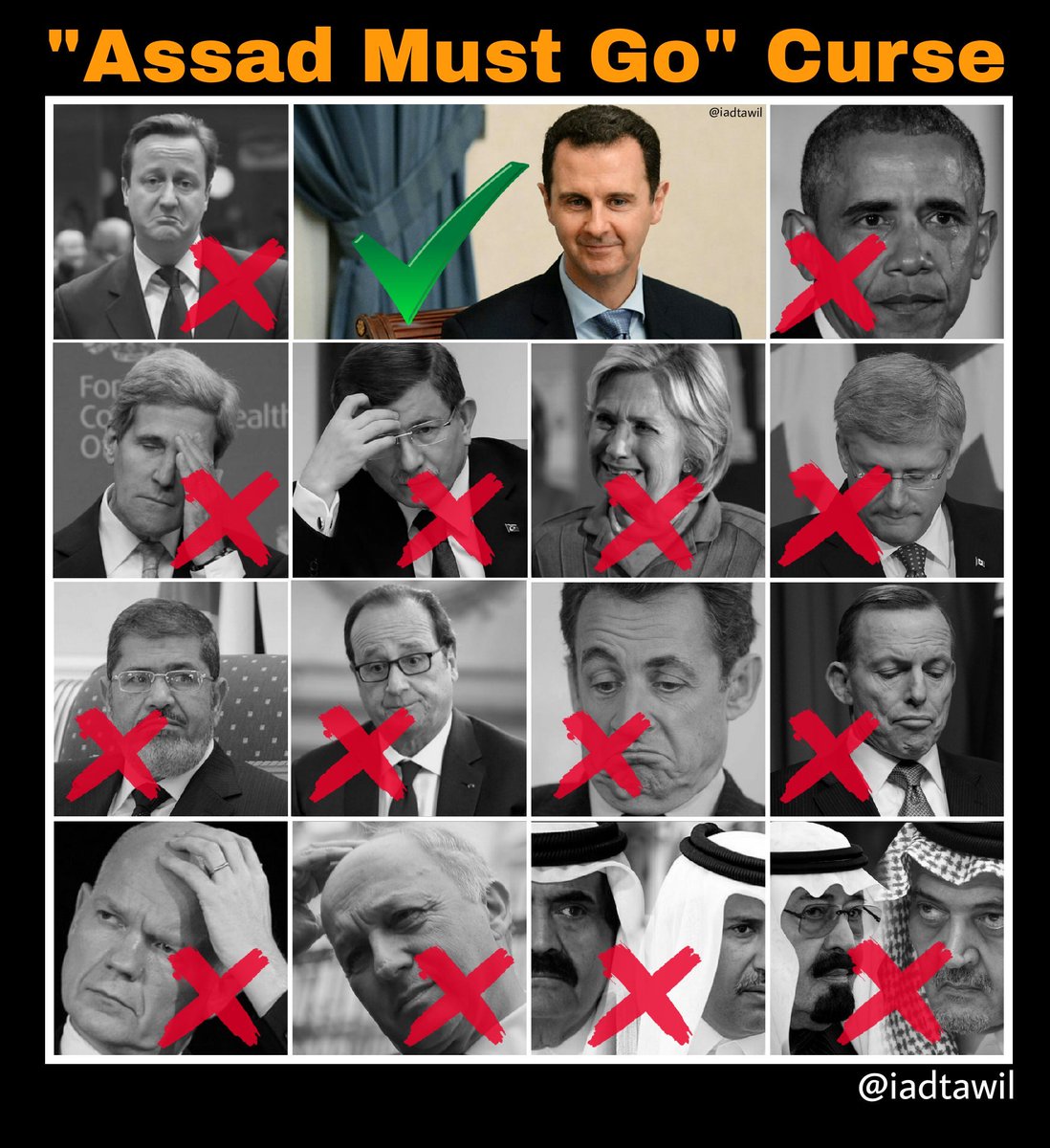

Проклятье Ассада... |

Трамп утвердил отставку постпреда США при ООН Никки Хейли. Она уйдёт со своего поста до конца года...

|

|

"Стоять и умирать!" |

"Старые воины замечают, что страх тревожит сердце молодого солдата только до вступления в сражение, когда внимание его на свободе занимается окружающими ужасами смерти, которые производят в нем неприятное впечатление, но когда он вступил в битву, страх заглушается ожесточением.

Солдат, жертвуя тогда собою, делается сам действующим лицом и смерть перестает пугать его; сердце заливается кровью, он презирает опасность и делается как будто бесчувственным. Я находился в таком состоянии, когда начал с пушками выстраиваться в указанном месте.

Вдруг засвистели мимо меня ядра: одно ударило в конного артиллериста, другое оторвало ноги у канонера с зарядною сумою; он упал передо мною и жалобно вскричал: "Ваше Благородие, спасите!". Но теперь я был безжалостен и велел только оттащить его в сторону, чтобы не мешал стрелять нам...

Между тем подсказкал ко мне майор Елецкого полка Тишин и просил чтобы я поспешил с оставшейся пушкой на левый фланг линии. Это случилось, когда французкий генерал Орнано с легкой кавалерией повел атаку на нашу линию.

Я с пушкой бежал за майором. Впереди по кустарникам засевшие стрелки наши старались удержаться, но Красные гусары их окружили: егеря отстреливаясь сбегались в кучку. Только успел я с пушкой вьехать в линию пехоты, как вижу: эскадрон храбрых гусар французских завернул правое плечо вперед и с саблями бросился на стрелков наших.

Но пехота из линии пустила батальонный огонь, я ударил картечью, и весь этот эскадрон рассыпался, многие попадали с лошадей, другие бросились назад и стрелки наши были спасены...

Вскоре артиллеристы мои прострелялись зарядами. Взяв лошадь поскакал я разыскать ротного командира, чтобы попросить у него еще пушку и зарядов, но в каком положении представилась мне наша артиллерия по правую сторону дороги!

Несколько пушек лежало подбитых или опрокинутых, между них валялись убитые канонеры и лошади. Составляя центральную батарею, наша рота была пронзаема неприятельскими выстрелами с трех сторон, потом французкая кавалерия пролетела сквозь картечь всей батареи, ворвалась между орудиями, порубила канонеров, схватила в плен офицера и чуть не увезла двух пушек. Но Кексгольмский полк их отбил...

Подполковника своего нашел я в больших суетах. Увидевши меня, он спросил удивленно:"Ты еще жив?" - " Как видите, только дайте мне пушку и зарядов." - отвечал я..." Чего, братец?!" - продолжил он - "У меня вся рота разбита. Гориянова взяли в плен, Шлиппенбаху и Брайко ноги перебило."

Подполковник подъехал тогда к графу Остерману и стал докладывать ему, что на батарее много убитых и есть поврежденные пушки, которые не могут действовать. - "Как прикажете Ваше Сиятельство?" Граф нюхая табак, отвечал: - "Стреляйте из тех, какие остались!".

С другой стороны кто-то докладывал графу, что в пехоте много бьют ядрами людей, не прикажет ли отодвинутся? - "Стоять и умирать! " - отвечал Граф решительно.

Еще третий адьютант подъехал к графу и хотел что-то доложить, как вдруг ядро оторвало у него руку и пролетело мимо Графа. Офицер свалился с лошади, которая замялась. - "Возьмите его!" - сказал граф даже не поведя бровью и повернул свою лошадь.

Такое непоколебимое присутствие духа в начальнике, в то время когда всех бьют вокруг него, было истинно по характеру Русского, ожесточенного бедствием отечества. Смотря на него, все мы скрепились сердцем и разъехались по местам, умирать...." - из записок поручика артиллерийской бригады (в 1812-м) И.Т. Радожицкого. (Сражение при Островно)

|

|

С заботой о здоровье! Украинскому депутату отправили пачку презервативов... |

Российский депутат заявил, что раз член украинской делегации в ПАСЕ Гончаренко, явившийся на заседание в резиновых перчатках, так заботится о собственной безопасности, он направил ему пачку контрацептивов в количестве трех штук. При этом Власов добавил, что принимая во внимание интеллектуальное развитие и внешний вид Гончаренко, он вполне уверен, что этого количества контрацептивов украинскому депутату хватит до конца жизни.

Журналистам Власов подтвердил, что отправил соответствующее письмо и посылку украинскому депутату от "Блока Порошенко":

- Использованы фотографии: © Facebook, Алексей Гончаренко

|

|

РУИНЫ АВИАЦИОННОЙ АКАДЕМИИ, КОТОРУЮ ОКАНЧИВАЛ ГАГАРИН... |

Этот рассказ о монинской учебной аэродромной базе ВВИА им. Н.Е. Жуковского, зависшей между утерянным прошлым и неясным будущим. Сейчас тут запустение, но скоро и этот осколок легендарной академии уйдёт в историю. Я предлагаю прогуляться по пустым аудиториям и ангарам чтобы надышаться напоследок остатками непередаваемой атмосферы, царившей здесь раньше.

Если посмотреть немецкий аэрофотоснимок аэродрома Монино в 1942 году, то видно симметричный комплекс из 8 ангаров. Их ждала очень разная судьба. Два южных сейчас находятся на территории музея ВВС с используются музеем. Два соседних принадлежали Академии имени Гагарина и ныне полностью разрушены. Четыре северных принадлежали филиалу Академии имени Жуковского. На данный момент в более или менее пристойном состоянии уцелело лишь два их них. Ещё сохранились двухэтажные административные корпуса: южный стал корпуса «Е» академии ВВС, в северном расположились аудитории ВВИА. В центре был командно диспетчерский пункт аэродрома. Он сохранился, но в прошлом году сгорел до голых стен.

Прогулку начнём у разрушенного ангара. От него осталось лишь задняя стенка.

Неподалеку стоит технический корпус.

В нём когда-то проводили зарядку аккумуляторов.

Аккумуляторы были необходимы для питания авиационной техники, служившей учебными пособиями.

Здесь работал технический персонал академии.

Дыхательные маски и клапаны от кислородных баллонов.

На стене - большой план учебной базы.

К стенке шкафа прибит свод правил, который был бы не лишним на любом рабочем месте.

Вызывающие ностальгию по 1990-м плакаты.

Это старое двухэтажные здание, сохранившийся со времен военного аэродрома.

Входы заколочены, окна на решётках.

По чужим фотографиям можно судить, что внутри довольно пусто.

А вот соседняя дверь поддалась, и за ней обнаружилась учебная аудитория. Здесь учились работать с наземным авиационным оборудованием.

Памятные фотогазеты.

Фотографии корпусов ВВА.

Здесь же была комната отдыха с бильярдом. Стены до сих пор украшают картины на космические темы.

К учебному ангару ведёт живописная берёзовая аллея.

На стендах показана вся история отечественной авиации.

Начиная от дирижаблей и истребители-бипланов.

И заканчивая полярной авиацией и четвёртым поколением.

Инструкция по обслуживанию вертолета Ми-8.