-Музыка

- Туман

- Слушали: 1313 Комментарии: 10

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Либеральные псевдоборцы... |

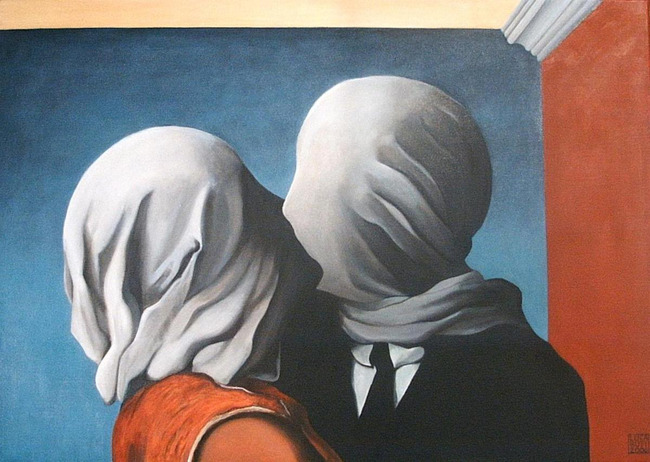

Пролоббированный либеральными партиями закон направлен против «разжигающих ненависть» комментариев в Интернете. Значительное количество французских политических сил встретили данный нормативный акт в штыки. Дело в том, что за благостным названием фактически скрывается жесткий запрет таких вещей, как сетевая критика пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений или обсуждение этносоциальных аспектов преступной деятельности.

Закон, в частности, требовал, чтобы Интернет-платформы в течение 24 часов удаляли неугодный местным либералам контент или платили за каждый подобный инцидент штраф в размере 1,25 млн евро.

Однако Конституционный совет Франции (местный аналог Конституционного суда) потребовал отменить ряд положений нового закона, признав их нарушающими свободу слова и несоразмерными по своей жесткости. Решение Фемиды горячо приветствовали как сторонники консервативных политических сил, так и официальные представители Интернет-компаний, оказавшихся из-за нового нормативного акта фактически под угрозой закрытия.

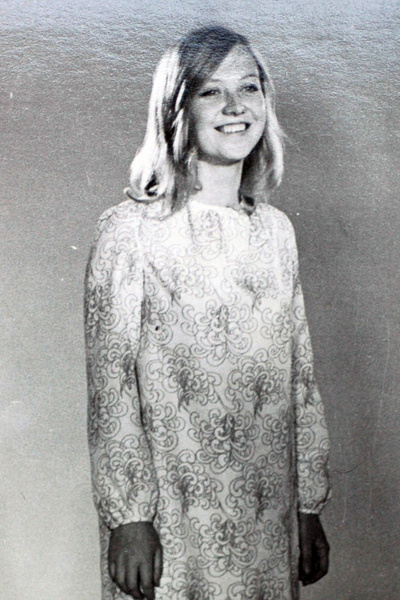

Один из основных лоббистов закона, депутат от партии Эммануэля Макрона «Вперёд, республика!» Летиция Авиа (на фото) заявила, что «не собирается отказываться от борьбы» и считает решение Конституционного совета не более чем «дорожной картой». Она пообещала, что все-таки добьется запрета на Интернет-комментарии, которые, по ее мнению, являются «расистскими, сексистскими либо гомофобными».

Учитывая сущность дискуссии, весьма примечательно выглядит личность самой его главной защитницы Летиции Авиа, «афрофранцуженки», родившейся в семье эмигрантов из Того.

По образованию она юрист. После того, как Макрон создал собственную политическую силу, Авиа стала одной из первых его соратниц. От партии «Вперёд, республика!» она была избрана в парламент.

Все бы ничего, но у главного во Франции борца с дискриминацией – немало темных пятен в биографии. Самое невинное и комичное из них – это нападение в 2017 году на таксиста. В ходе одной из поездок у Авиа не оказалось с собой денег, а когда таксист потребовал, чтобы она оплатила проезд, и предложил отвезти ее к банкомату, депутат его укусила.

В 2020 году в ведущих СМИ Франции всплыли более серьезные обвинения в адрес Авиа. Независимое издание «Медиапарт» опубликовало свидетельства, полученные от пятерых сотрудников офиса парламентария. Оказалось, что у главной «противницы дискриминации» во Франции есть расистские наклонности, она скептически относится к женщинам, как к профессионалам, а над своими подопечными из числа сексменьшинств – откровенно глумится «за глаза». По словам одной из бывших помощниц Авиа, существует «пропасть между ценностями, которые та отстаивает публично, и которые она увидела при работе с ней».

Так, депутат зло подшучивала над азиатскими происхождением одного из своих сотрудников и могла запросто выдать что-то в духе «да какой ты после этого китаец», когда ее не устраивал уровень его компьютерной грамотности.

Сексменьшинства, за права которых она активно «боролась» в парламенте, Авиа за стенами законодательного органа награждала нецензурными определениями. Она также любила отпускать саркастичные замечания по поводу внешности других политиков, особенно женщин. А собственных избирателей откровенно презирала и старалась с ними пореже встречаться.

Кроме того, помощники отмечали, что депутат относилась к парламентским сотрудникам как к прислуге, заставляя их выполнять ее личные поручения и прихоти. В том числе – удалять из Интернета упоминания о покусанном ею таксисте.

Забавно, но подобные обвинения в Европе обычно звучат из уст либералов в адрес политиков консервативного толка.

Когда критика Авиа попала в СМИ, она пообещала, что с этим разберутся ее юристы. Однако воз и ныне там, поэтому есть все основания полагать, что политику не очень хочется встречаться в суде со своими бывшими сотрудниками.

Выходит, либеральная пропаганда в исполнении «неполживой» и «рукопожатной» Летиции – не более чем роль, которую она до поры до времени убедительно играла. Однако в конечном итоге ей оказалось непросто скрывать свое истинное лицо.

Судя по всему, не верить в свои собственные слова и презирать свой же электорат – это, в принципе, черта характерная для многих политиков неолиберального толка во всем мире.

Чего стоит только сакраментальное «вы не рефлексируйте, вы распространяйте», сказанное одним российским либеральным деятелем, когда сетевой собеседник упрекнул его в публикации фейка.

Псевдоборцам за права человека долго сходило с рук замыливание глаз поверившим им людям в процессе гонки за властью. Вот только, что будут делать либеральные гуру, когда до их аудитории начнет доходить, что ее долгие годы кормили второсортной лапшой?

|

|

«Выборгские шпицрутены» |

22 июня 1790 года – дата на сегодняшний день полузабытая. Между тем именно в этот день ровно 230 лет назад произошло эпичное морское сражение, одно из крупнейших в истории отечественного флота. В этот день россияне наголову разгромили шведский флот под командованием лично короля Густава III.

Амбициозный Густав III пришёл к власти в результате военного переворота, покончившего со всевластием аристократов и давшего королю самодержавные полномочия. Главным врагом своей страны он считал Россию, покончившую при Петре Великом с былой Шведской империей и отвоевавшей у неё обширные территории в Ингрии и Прибалтике. Густав III мечтал возродить шведское господство на Балтике и хотел вернуть отторгнутые россиянами земли. Для нападения он специально выбрал время, когда Россия вступила в очередную войну с Османской империей. Как рассчитывали в Стокгольме, борьбы на два фронта россияне не выдержат. Для того, чтобы получить повод для начала военных действий, король велел устроить провокацию: группа шведов, переодевшихся в российские мундиры, обстреляла гарнизон шведской же крепости Пуумала.

Сразу после инцидента в Пуумала шведская армия осадила российскую крепость Нейшлот. Но главную роль в этой войне приобрел морской театр военных действий. Густав III очень полагался на свой флот, в укрепление которого он вложил много усилий.

В Стокгольме планировали, что шведские эскадры прорвутся в Финский залив, блокируют Кронштадт и высадят сухопутную армию, которая стремительно возьмет Санкт-Петербург. Именно в оккупированной российской столице шведский самодержец и намеревался продиктовать Екатерине II условия мира.

К российским же морским силам на Балтике король относился пренебрежительно – он прекрасно понимал, что лучшие свои кадры русские сейчас отправляют на Чёрное море для борьбы с турками.

Начало боевых действий на море, впрочем, немало шведов обескуражило. Первое генеральное сражение флотов состоялось 6 июля 1788 года у острова Гогланд. Шведы превосходили русских по орудиям в полтора раза, они считали, что намного превосходят русских и в выучке – но никакой решительной победы не получилось. Русский командующий Самуил Карлович Грейг, стяжавший себе громкое имя ещё разгромом турок у Чесмы в 1770-м, превосходно руководил эскадрой и на этот раз, грамотно поставив шведов под огонь своих орудий. Но Грейга подвели некоторые из его собственных капитанов, нерешительные действия которых помешали российскому адмиралу устроить врагу полную «конфузию». В итоге, обе стороны потеряли по одному линейному кораблю. При этом, однако, шведы так пострадали от артиллерийского огня русских, что вынуждены были отказаться от высадки десанта у Санкт-Петербурга и отступили в Свеаборг. Планировавшийся Густавом III «блицкриг» оказался сорван.

Вторично флоты сошлись в генеральной битве лишь спустя год с лишним, 15 июля 1789 года – на сей раз у острова Эланд. К тому времени у русских оказался уже иной командующий – умелый и отважный Грейг скончался 15 октября 1788 года в Ревеле от брюшного тифа. На замену ему был назначен 62-летний адмирал Василий Яковлевич Чичагов – человек старательный, усердный, но несколько нерешительный. Именно эти особенности личности Чичагова сыграли свою роль в последующих событиях. Эландский бой, который велся примерно равными силами, носил вялый характер, после чего эскадры разошлись в разные стороны. Не прибавило шведам лавров и состоявшееся 13 августа морское сражение при Роченсальме у южной Финляндии, где русский галерный флот разбил эскадру адмирала Карла Эренсверда, потерявшего аж 39 кораблей.

Кампанию следующего, 1790 года шведский командующий герцог Карл Сёдерманландский (будущий король Карл XIII) начал с набега на Балтийский порт (ныне Палдиски). Внезапно объявившись в этом порту 17 марта, «свейские супостаты» захватили городок, уничтожили тамошние береговые батареи и разграбили склады. Полтора месяца спустя шведский флот появился у Ревеля, где стоял со своими силами Чичагов. Никудышный флотоводец Карл Сёдерманландский повёл 23 своих линейных корабля и восемь фрегатов в лоб на русскую линию. На мощный бортовой огонь русских шведы могли отвечать лишь немногими своими носовыми орудиями, плюс крупная зыбь, гонимая ветром с моря, вынудила закрыть нижние пушечные порты.

Военно-морской историк Сергей Махов приводит красочный эпизод баталии при Ревеле: «На линкоре "Конунг Густав III" один из убитых марсофлотов, падая в море, зацепился камзолом за шкив, и подветренный фока-барс перестал действовать. Шведский флагман потащило на 100-пушечный "Ростислав", который неторопливо, как на учениях, всаживал в дрожавший от ядер шведский корабль залп за залпом. Контр-адмирал Нерденшельд с бутылкой рома выбежал на шканцы и в панике бегал, крича и умоляя сделать что-нибудь. Наконец шальной обломок упал на труп злосчастного марсофлота, камзол порвался, шкив освободился, и "Густав III" смог повернуть вдоль русской линии и выйти из сферы вражеского огня». Общий результат оказался для шведов плачевен: потеря двух кораблей, 51 человека убитых, 81 раненых и 520 пленных.

Через два дня произошло сражение в Фридрихсгамской бухте у берегов южной Финляндии. Шведский гребной флот, которым руководил лично Густав III, нанес большой урон россиянам – и те, потеряв 26 галер и 240 человек, отступили под защиту крепости Фридрихсгам (ныне Хамина).

Прознав, что в крепости совсем небольшой гарнизон, король Густав предложил русским сдаться, но комендант Фридрихсгама Левашёв наотрез отказал. Шведы три часа обстреливали город с кораблей, а потом попытались высадить десант – безуспешно.

Тогда Густав решил идти в Выборгский залив и дожидаться там своего парусного флота. Далее он рассчитывал высадить десант у Петербурга.

Тем временем герцог Сёдерманландский пытаясь реабилитироваться за поражение под Ревелем, повел свою армаду на Кронштадт, чтобы атаковать русские силы там. Но напротив форта Красная горка неприятеля встретила русская эскадра адмирала Александра Ивановича Круза – ещё одного героя Чесмы. Красногорское сражение затянулось на два дня – 23-24 мая. Наученный горьким опытом, Карл Сёдерманландский на сей раз старался держаться на дальних дистанциях – по словам Круза, неприятель «спускался на такое расстояние, что ядра едва доставать могли, что заставило меня запретить стрелять». А утром 25 мая на горизонте показались паруса кораблей Чичагова, двигавшихся из Ревеля. Поняв, что ему грозит окружение, герцог спешно отдал приказ отступать. Шведы смогли вырваться на запад и спешно укрылись в Выборгском заливе. Там они соединились со своей гребной флотилией.

Таким образом, в заливе сгрудились значительные шведские силы: 22 линейных корабля, 13 фрегатов и 366 более мелких судов – галеры, скампавеи, бригантины и боты. В распоряжении Густава III, принявшего на себя общее командование всем флотом, оказалось 3 тысячи орудий и свыше 30 тысяч солдат и матросов. Однако Чичагов и Круз, соединившись, блокировали шведов в заливе, плотно закрыв оба ведущих из него прохода. Совместно у них было 30 линейных кораблей, 11 фрегатов и 80 гребных судов, на которых размещались 21 тысяча матросов и солдат. Опасность грозила шведам и суше, где встали русские береговые батареи. Запасы воды и провианта у гордых скандинавов стали истощаться и Густав велел начать операцию прорыва. 21 июня подул благоприятный для шведов северный ветер и ночью они начали обстрел русских береговых батарей. 22-го в 7 утра шведская колонна устремилась в направлении западного выхода из залива.

Увидев движение неприятеля, Чичагов приказал своим кораблям встать на шпринг (способ постановки на якорь, позволяющий зафиксировать судно в определённом положении) и приготовиться к битве. «Возможно, он боялся маневрировать в Выборгской губе, изобилующей мелями и каменистыми островками; возможно, хотел провести бой по подобию Ревельского сражения. В 7 утра был дан приказ "фрегатам возвратиться ко флоту". Чичагов всерьёз рассчитывал на бой в линии баталии. При этом он был уверен, что шведы пойдут на прорыв через восточные проходы. Однако в шведские планы это совершенно не входило. Густав III и герцог Карл решили прорываться на запад, между Крюсерортом и банкой Репье», – отмечает Сергей Махов. На пути шведской армады находился отряд контр-адмирала Иллариона Афанасьевича Повалишина – пять линейных кораблей и бомбардирское судно. Шведскую колонну возглавлял 66-пушечный «Дристигхетен», возглавляемый капитаном Юханом аф Пюке. Он вклинился между 66-пушечным «Не тронь меня» и 74-пушечным «Всеславом», осыпав их картечью и книппелями (особый снаряд для повреждения такелажа и парусов).

Расстояние между шведами и русскими сократилось практически до пистолетного – 50-70 метров. Бить на такой дистанции по вражескому рангоуту и такелажу русские не могли из опасения поразить своих же – и стреляли в корпус. В данном случае это было на руку шведам, которые быстро проскакивали через русское кольцо.

В силу малого расстояния стороны сильно терпели от огня друг друга – русский 66-пушечник «Не тронь меня» потерял капитана; на бомбардирском судне «Победитель» шведы сбили весь рангоут. Авангард шведов прорвался на большую воду. Чичагов оценивал обстановку чересчур долго – и направленные им подкрепления Повалишину подтянулись слишком поздно. Однако, союзником русских стало само коварство здешних вод – 74-пушечный линкор «Ловиза Ульрика», 64-пушечные «Гедвиг-Элизабет-Шарлотта» и «Эмхейтен», два фрегата и 6 меньших судов, маневрируя в горячке боя, вылетели на мели.

Дабы расчистить себе дорогу, шведы бросили на русских брандеры. И здесь их постигла настоящая катастрофа. Мичман Сандельс, которого поставили командовать брандером «Посийон», позабыл распорядиться, чтобы обрубили буксирный конец до того, как суденышко подожгли. В результате «Постийон» врезался в корму буксировавшего его 74-пушечника «Эникхетен», зацепился за его такелаж – и вскоре шведский линкор заполыхал от носа до кормы. Потеряв управление, он навалился на 40-пушечный фрегат «Земира» и тот тоже загорелся. Русские линейные корабли «Всеслав» и «Пантелеймон» с трудом избежали столкновения с горящими «Эникхетеном» и «Земирой», пушки которых от чудовищной жары стали разряжаться сами по себе. Спасти удалось лишь немногих членов их экипажей.

Чичагов сориентировался слишком поздно. Когда он бросился с 17 линкорами в погоню, те шведы, которым удалось прорваться, были уже на безопасном расстоянии. Утешительными призами стали отставший фрегат «Грипен» и 74-пушечный линкор «София Магдалена», который из-за полученных повреждений не смог поставить все паруса.

Особого успеха достиг и капитан 2-го ранга Роман Васильевич Кроун, командовавший захваченным ранее им же у шведов фрегатом «Венус». Кроун, ставший одним из главных героев этого дня, потопил 15 шведских гребных судов, захватил четыре галеры, транспорт и канонерскую лодку.

А на следующий день «Венус» совместно с линейным кораблем «Изяслав» настиг и после полуторачасового боя взял 64-пушечный «Ретвизан» – впоследствии этому линкору оказалась суждена долгая и славная карьера в российском флоте.

«Софию Магдалену» догнал равный ей по силе «Мстислав». Адмирал Александр Шишков (будущий министр просвещения России), сообщает любопытные подробности об их поединке: «Вскоре у обоих паруса изорванные затрепетали и скорость хода уменьшилась. Ядро с нашего корабля сбило висевший шведский флаг, который, вея и кувыркаясь, летел в море. Мы, зрители на сие отдаленное от нас единоборство, ожидали, что швед после сего отдастся в плен; однако ж увидели, что он, желая продолжать ещё битву, снова поднимает флаг на бизань-мачту; но прежде, нежели флаг сей дошёл до вершины её, другое ядро, ударившее в сию мачту, свергает её, и она падает от кормы к носу, покрывая парусами своими всю палубу. Сим образом кончилось сражение. Корабль сей назывался "София-Магдалена". Контр-адмирал Лилиенфельд, начальствовавший им, по отдании шпаги своей, спросил капитана Биллоу: «Видели ль вы державшееся близ меня небольшое парусное судно, по приближении вашем ко мне пустившееся в шхеры?" И когда Биллоу отвечал: "Видели", тогда примолвил он: если бы вы знали, кто на нём, то, конечно, оставя меня, погнались бы за ним». Сими словами дал он знать, что на нём был сам король…»

Стоит добавить, что офицером «Мстислава», которому доверили почетную миссию забрать флаги сдавшейся «Софии-Магдалены», был мичман Иван Фёдорович Крузенштерн, впоследствии первый российский кругосветный мореплаватель. Ну а Густав III, в начале боя предусмотрительно пересевший на небольшое малозаметное судёнышко, действительно выскользнул из ловушки и спасся. Позже Чичагова жестоко ругали за медлительность и нерешительность, из-за которой скандинавский самодержец сумел скрыться. По этому поводу командующий российской армией в Финляндии Иван Петрович Салтыков ядовито писал канцлеру Александру Андреевичу Безбородко: «Что делать, что наши морские витязи немножко созрели; это иначе и быть не может. Лета старые сопряжены с лишнею осторожностью. Оно для себя не худо; но для дела вообще – неуспешно».

Екатерина II, впрочем, Чичагова наградила орденом Святого Георгия I класса. Да, короля он упустил, но всё же шведы во время «выборгских шпицрутенов», как они сами назвали эту битву, потеряли 7 линейных кораблей, три фрегата, свыше полусотни мелких судов и, по разным оценкам, от 4-х до 7 тысяч убитыми, ранеными и пленными.

Русские потери оказались относительно небольшими – всего 117 убитых и 164 раненых. Правда, злобствовавшие шведы потом постарались раздуть их до гомерических размеров – столетие спустя историк Альфред Штенцель писал об 11 русских линейных кораблях, якобы выведенных из строя. И в заключение – незавидный «подвиг» своего отца, упустившего шведского короля, повторил впоследствии «сухопутный адмирал» Павел Васильевич Чичагов, «прозевавший» в ноябре 1812-го во время сражения при Березине бегство Наполеона из России…

|

|

«Он был похож на Илью Муромца…» |

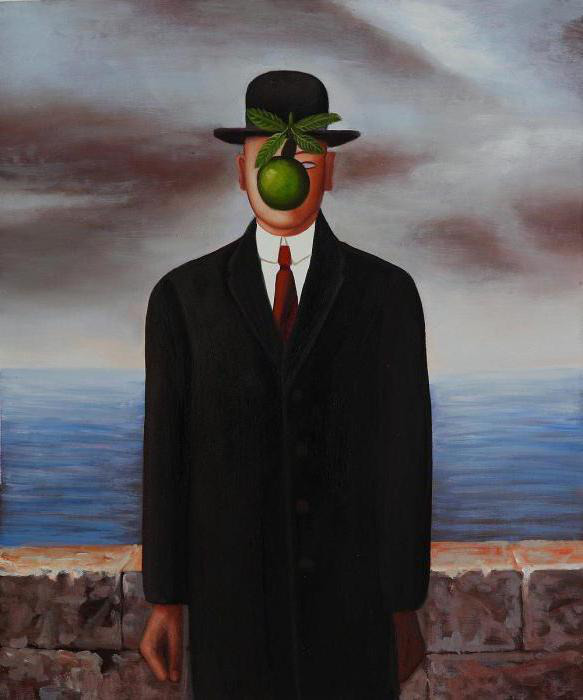

Александра Трифоновича Твардовского называли «культовым военным литератором», потому что в своей знаменитой поэме «Василий Тёркин», печатавшейся во время войны в газете Западного фронта «Красноармейская правда», он первым сказал о том, что главный герой и победитель в Великой Отечественной войне – простой солдат.

Подзаголовком «Книга про бойца» автор сформулировал тему поэмы – рассказ о человеке на войне. Героем он сделал рядового бойца-пехотинца Василия Тёркина, «русского чудо-человека», представляющего собой обобщённый образ народа. Именно характер русского народа, раскрывшийся в тяжёлых военных испытаниях, больше всего интересова лавтора. Неслучайно эту мысль Твардовского спустя десять лет подхватит в «Судьбе человека» Михаил Шолохов, а потом простые бойцы и младшие офицеры станут героями военных повестей Юрия Бондарева, Вячеслава Кондратьева, Виктора Астафьева и других. Легендарный Маршал Победы Георгий Жуков также посвятит свои «Воспоминания и размышления» русскому солдату.

Поэма отличается простым и точным слогом, энергичным развитием действия; это цепь эпизодов Великой Отечественной, связанных между собой только главным героем. Все новеллы самостоятельны: и автор, и читатель в любой момент могли погибнуть. Но, к счастью, Вася Тёркин, пример для всех в бою и душа подразделения на привале, оказавшись на волоске от смерти, одолевает ее. Благодаря таким, как он, мужеству, стойкости, находчивости и чувству долга нашего народа мы и одержали победу над вероломным врагом.

За «Василия Тёркина» и свою деятельность спецкором подполковник Твардовский был награжден орденами Отечественной войны I и II степеней (несмотря на критику за отсутствие упоминаний о Сталине и роли партии).

…А то, как народ слушал «Тёркина» четверть века спустя после войны, я видела своими глазами. В концерте агитбригады от Дома культуры, разъезжавшей по одному из районов Кузбасса, я читала главу «Гармонь» из «Василия Теркина»: «А гармонь зовет куда-то,\Далеко, легко ведет…\Нет, какой вы все ребята,\Удивительный народ…». С замиранием сердца слушали, и долго, долго аплодировали…

Сын пана Твардовского

Родился Александр Трифонович Твардовский 21 июня 1910 года на хуторе Загорье под Смоленском в семье Трифона и Марии Твардовских. Отец его был кузнецом, а мать (в девичестве – Плескачевская) происходила из однодворцев, то есть ее предки, военизированные землевладельцы, проживали на окраине России, охраняя пограничные рубежи. Дед поэта – Гордей Твардовский служил бомбардиром (солдатом-артиллеристом) в Польше, откуда привёз прозвище «пан Твардовский». Словечко приклеилось и к его сыну, и заставляло Трифона Гордеевича, не имевшего никаких дворянских корней, воспринимать себя не крестьянином, а скорее, однодворцем. «Клочок земли», приобретенный через Поземельный крестьянский банк с выплатой в рассрочку, у него имелся. «Но земля эта – десять с небольшим десятин – вся в мелких болотцах и заросшая лозняком, ельником, берёзкой, была во всех смыслах незавидна, – пишет в «Автобиографии» Твардовский. – Но для отца, который был единственным сыном безземельного солдата и многолетним тяжким трудом кузнеца заработал сумму, необходимую для первого взноса в банк, земля эта была дорога до святости. Нам, детям, он с самого малого возраста внушал любовь и уважение к этой кислой, подзолистой, скупой и недоброй, но нашей земле – нашему “имению”, как в шутку и не в шутку называл он свой хутор».

Трифон Гордеевич, бросая вызов местной публике, ходил в шляпе, а детям не позволял носить лаптей, из-за чего порой им приходилось бегать босиком до глубокой осени. «Многое в нашем быту было “не как у людей”», – замечает Твардовский. В семье, помимо Александра, росло еще четыре брата и две сестры.

Благодаря отцу, устраивавшему по вечерам чтения вслух – Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Некрасова, Толстого, Никитина, Ершова, дети выросли образованными людьми. Младший брат поэта – Иван также стал литератором.

Сочинять стихи Александр начал, еще не зная грамоты, но в четырнадцать лет уже писал заметки в смоленские газеты, а в пятнадцать – в «Смоленской деревне» напечатали его первое стихотворение. В редакции газеты «Рабочий путь» талантливого земляка поддержал Михаил Исаковский. Переехав в Смоленск в 1928 году, Твардовский начал самостоятельную жизнь. Вступил в Ассоциацию пролетарских писателей, опубликовал первую поэму «Путь к социализму» (1931), выпустил «Сборник стихов» (1930–1936) в Западном госиздательстве, начал учиться в Смоленском пединституте. Но в 1936-м переехал в Москву и поступил в Московский институт философии, литературы и истории.

Сказы о стране Зеленой свежести и о том, что было потом

В это время поэта начали активно печатать, он издает поэму «Страна Муравия» (1936), главной темой которой, как и в «Пути к социализму», была коллективизация (в переводе с китайского название звучало, как «Страна Зеленой свежести»). Твардовский, несмотря на то, что его родители вместе с братьями и сестрами были раскулачены и сосланы в Русско-Турекское поселение Уржумского района Кировской области, а хутор сожжён односельчанами,говорит о коллективизации как предвестнике светлого будущего. И полностью поддерживает объединение крестьянских хозяйств в колхозы. В 1934 году Александр Трифонович приезжал к своим близким в Русский Турек. Родственники были реабилитированы лишь 30 января 1996 года...

В 1939-м Твардовский заканчивает работу над сборником «Сельская хроника». И, окончив институт, два года работает в газете Ленинградского военного округа «На страже Родины».

В качестве военкора участвует в походе Красной армии в Западную Белоруссию и в войне с Финляндией. В годы Великой Отечественной, кроме поэмы «Василий Теркин»(1941–45), Твардовский написал поэтический цикл «Фронтовая хроника», начал работать над поэмой «Дом у дороги», которую завершил в 1946-м.

После войны трудится над поэмой «За далью – даль» (1950–60).

Пишет автобиографическую поэму «По праву памяти» (1967–69), которая была издана лишь в 1987-м. Объяснялось это тем, что главным героем произведения был отец писателя – Трифон Гордеевич, репрессированный в годы коллективизации. Да и отношение советских руководителей к автору «Василия Тёркина» становилось более чем прохладным.

Легко ли построить «Новый мир»?

Александр Твардовский был блестящим главным редактором «Нового мира»: в 1950–1954-м и в 1958 – 1970 гг. В оба периода редакторства, особенно после XXII съезда КПСС, журнал было оплотом антисталинских сил в литературе, символом «шестидесятничества», по сути, органом легальной оппозиции. В «Новом мире» печатались произведения Федора Абрамова, Василя Быкова, Бориса Можаева, Юрия Трифонова, Юрия Домбровского. Твардовский получил разрешение на публикацию нашумевшего рассказа Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Но после отставки Хрущева журнал «Новый мир» оказался под сильным давлением властей, и в 1970-м Твардовский вынужден был оставить свою должность.

Верной супругой и единомышленницей Твардовского была Мария Горелова, в браке они прожили свыше сорока лет, воспитали двух дочерей. Валентина – доктор исторических наук, Ольга работала художником театра и кино.Александра Твардовского не стало 18 декабря 1971 года. После того, как его журнал фактически разгромили, у писателя случился инсульт.

Он умер на даче, в Красной Пахре. Похоронен на Новодевичьем кладбище. Произведения Александра Твардовского актуальны и сегодня, многие из них в школьной программе. Невозможно не знать «Василия Тёркина» и вот этих строк из «Я убит подо Ржевом»: «Я – где корни слепые\ищут корма во тьме;\Я – где с облачком пыли\Ходит рожь на холме;\Я – где крик петушиный\На заре по росе;\Я – где ваши машины\Воздух рвут на шоссе;\Где травинку к травинке \Речка травы прядет, –\Там, куда на поминки\Даже мать не придет».

Только человек высочайшей чести и благородства высшей пробы мог написать такие строки: «Я знаю, никакой моей вины\В том, что что другие не пришли с войны…\В том, что они – кто старше, кто моложе –\Остались там, и не о том же речь,\Что я их мог, но не сумел сберечь,–\Речь не о том, но все же, все же, все же…».

***

Русский богатырь на литературном поприще

Какое место в литературе XX века занимает Александр Твардовский, какое влияние оказал он на современных поэтов? Почему столь трагичен его финал? Были ли знакомы c Александром Трифоновичем, и какое впечатление производил он на людей своим обликом – на вопросы «Столетия» отвечают современные прозаики и поэты.

Станислав Куняев, поэт, публицист, переводчик, литературный критик;главный редактор журнала «Наш современник»:

Александр Трифонович Твардовский – крупнейший русский национальный поэт после Сергея Есенина, его творчество отразило две эпохи, в которых протекала история России в XX веке. Во-первых, эпоху коллективизации, продолжавшую времена революции и Гражданской войны, осмыслить которую пытались самые талантливые писатели. Не было в 30-х годах поэта, который не писал бы о грандиозных переменах, разрушавших и одновременно укреплявших нашу жизнь, и подспудно готовивших страну к великой войне. Писали все, начиная от Осипа Мандельштама и кончая смоленским поэтом Николаем Рыленковым.

Поэма Твардовского «Страна Муравия» – монументальное произведение, написанное смоленским юношей. Я не раз бывал на хуторе Твардовских, где поэт возрастал в своем большом семействе, и возвращаясь, каждый раз перечитывал «Страну Муравию» и поражался широте и глубине поэтического вдохновения.

То, что сейчас поэма забыта, громадный грех нашей цивилизации, потому что такой народный эпос забывать нельзя, рано или поздно, судьба России будет зависеть от того, какой участью наградим простого русского человека...

Никита Моргунок из «Муравии» – живой образ русского крестьянина, полного надежд и опасений, готового терпеть и страдать, лишь бы увидеть свет в конце исторического туннеля.

Второй эпос Твардовского, конечно, «Василий Тёркин». Моргунок и Тёркин – родные братья, в сущности, Тёркин – это Моргунок, пошедший на войну. И при этом, не забудьте, в каких тяжелых условиях вырастал Твардовский, какие судьбы достались его семье, которая была сослана за Урал, в Русский Турек, и прожила там несколько лет.

А какая доля постигла двух его братьев!..Да по семье Твардовских можно изучать историю России XX века, узнаете все: меру терпенья русского человека, его талант и умение выживать при любых условиях, а главное – душу его ощутите, жаждущую правды и справедливости, лучшей жизни. Жизни по евангельским законам, по которым всегда пытался жить народ России.

Поэмы эти – наша «Илиада» и «Одиссея», наш русский, советский эпос, которым можно восхищаться, но подражать ему крайне трудно. Нужно обладать большим талантом, и многие советские поэты, не порывавшие связей с крестьянством, такие как Николай Рубцов, Сергей Викулов, Сергей Орлов, Николай Тряпкин, Федор Сухов (в каждой области в 20–30-х, во время войны и после были свои Василии Тёркины и Моргунки), может, с меньшим размахом и меньшей эпической мощью так или иначе отражали историю своей малой родины. А у Твардовского был такой масштаб, что эти два образа из смоленских превратились в общероссийские, и, конечно, стали великой удачей поэта, память о котором должна храниться в наших душах и в государственных деяниях.

Не говорю о том, что Твардовский был изумительным редактором «Нового мира». Помню, как мы, студенты Московского университета, зачитывались его журналом… С Александром Трифоновичем я не был знаком лично, просто обменивались рукопожатием, когда он приходил в Дом литераторов, не более того, но была одна история, которая мне памятна. Я подал тогда заявку в издательство «Художественной литературы» на издание однотомника. А издаться в начале 70-х в «Худлите» было очень почетно, признание особого рода, в отличие от «Советского писателя» или «Молодой гвардии», где это было обычное дело. И вот редсовет стал рассматривать мою заявку, и Твардовский так выступил в мою защиту, что, несмотря на скептиков, говоривших, что, наверное, рановато Станиславу Юрьевичу печататься в «Худлите», книга была включена в план и издана. Очень горжусь этим изданием, потому что всегда думаю, значит, он знал мои стихи, значит, читал их, коль его слово перевесило возражения.

А трагично закончил – так такая история у России в XX веке. Конечно, чиновники не жаловали его за свободолюбие, за чувство собственного достоинства, в конце концов, тот факт, что в «Новом мире» было опубликовано лучшее из написанного Солженицыным – «Один день Ивана Денисовича» – это заслуга Твардовского. Публикация этого произведения сыграла свою роль в понимании русской литературы.

А цековские идеологи сделали все для того, чтобы Твардовскому пришлось покинуть журнал, любимое детище, и, конечно, это отразилось на его здоровье и душевном состоянии. Что до впечатления, он был похож на Илью Муромца, попавшего вместо Киев-града в Москву. Русский богатырь.

Владимир Костров, поэт, переводчик, драматург, лауреат Госпремии РСФСР имени М. Горького:

Твардовский создал свою независимую политическую структуру, которая сказала о войне и времени очень важные, проникновенные слова. Он создал целое сказание о человеке на войне, о русском солдате – это огромное достижение, целая страница в нашей истории. Пушкин говорил, что история принадлежат поэтам и, таким образом, то, что не сказано в поэзии, не может быть полностью восполнено в историческом сознании народа. Поэтому я написал стихи на открытие памятника Твардовскому и Василию Тёркину в Смоленске:

Вновь над кручею днепровской\Из родной земли сырой\Встали Тёркин и Твардовский...\Где тут автор, где герой?\Рядом сели, как когда-то,\Чарку выпить не спеша,\Злой годины два солдата,\В каждом русская душа.\Два солдата боевые,\Выполнявшие приказ,\«Люди тёплые, живые»,\Может быть, живее нас.\И с тревогою спросили,\Нетерпенья не тая:\«Что там, где она, Россия,\По какой рубеж своя?».\Мы знамёна полковые,\Ненавистные врагам,\И ромашки полевые\Положили к их ногам.\Мы стыдливо промолчали –\Нам печаль уста свела.\Лишь негромко прозвучали\В куполах колокола.\И тогда, на гимнастёрке\Оправляя смятый край,\Мне Твардовский или Тёркин\Так сказал: «Не унывай.\Не зарвёмся, так прорвёмся,\Будем живы – не помрём.\Срок придёт, назад вернёмся,\Что отдали – всё вернём».\Над днепровской гладью водной\Принимаю ваш завет,\Дорогой герой народный\И любимый мой поэт.\И для жизни многотрудной,\Чтоб ушла с души тоска,\Я кладу в карман нагрудный\Горсть смоленского песка.\Чтобы с горьким многолюдьем\Жить заботою одной,\Чтобы слышать полной грудью\Вечный зов земли родной!..

«Василий Тёркин» – одна из любимых поэм народа, чудо русской литературы и русского исторического сознания. Есть у него еще «Дом у дороги», «За далью – даль», «Тёркин на том свете».

Явление Твардовского уподобил бы светящейся туче, прошедшей по русскому грозовому небосклону. Любой поэт, работающий в России, соотносит свои возможности с именем Твардовского и учитывает, что русская историческая поэзия без этого имени неполная и неточная. Твардовский установил четкие границы для современного поэтического сознания.

Мне довелось напечататься в 1959 году в «Новом мире», когда журналом руководил Александр Трифонович. А с 1986 по 1992 год, при Сергее Залыгине, я работал в журнале заместителем главного редактора. Твардовского в 60-х годах доводилось видеть со стороны: красивый был человек.

Владимир Крупин, писатель, публицист, педагог, лауреат Патриаршей литературной премии;главный редактор журнала «Москва» (1990–1992):

Александр Твардовский – огромной силы русский поэт, что бы там ни говорили либералы-западники, и меня крайне удивило, что когда отмечали его 100-летие, то говорили о нем, в основном как о великом редакторе, напечатавшем Солженицына, победившем культ личности и т.д.

Это все важно, но, считаю, на этом месте успешно мог трудиться и другой человек, а написать «Василия Тёркина», «Страну Муравию», «За далью–даль» и другие поэмымог только Твардовский.

Его поэзия взлетела в войну, Василий Тёркин настолько глубоко вошел в наше сознание, что мы даже не отдаем себе отчет, как сильно этот образ повлиял на нашу поэзию.Вот как у Пушкина:«Светит месяц, ночь ясна,\ Чарка выпита до дна…», так и у Твардовского звучат «Разговор со стариком», главы «Баня», «Переправа» и «От автора» в «Василии Тёркине» и многое другое.

А как его читали бойцы!.. Когда читают люди, это главный признак народного признания, именно так сохранили Есенина у пивных...Вот и сам Твардовский мечтает, что его «Тёркина» где-нибудь в пивнушке вспомнит «с рукавом пустым солдат». Поэму «Василий Тёркин» изучают в школе, раньше по ней делалось много инсценировок. Помню спектакль в Театре им Моссовета, где на сцене, по ходу действия, появлялось несколько Василиев Тёркиных. Идея ясна – такие весельчаки находились во всех подразделениях...

Помню, как однажды я пришел в «Новый мир» справиться о публикации, долго не отвечали, – рассказывает Крупин. – В секретариате предложили зайти к главному, то есть к Твардовскому. Я не решился, буквально ноги приросли к полу. Вышел из редакции, дошел до памятника Пушкину, посидел на скамейке и решил, что не пойду. Знаком с Александром Трифоновичем не был, видел его несколько раз на пленумах в Доме литераторов.Размышляя о его месте в литературе XX века, думаю,что он в первой десятке...

|

|

Голодомор в США... |

Недавно США поддержали свою неоколонию со столицей в Киеве и признали «Голодомор» геноцидом украинского народа. России нужно не стесняться и аналогично — признать голод в те же самые 1932-33 годы в США, во время Великой Депрессии, голодомором американского народа. Об этом запретили писать владельцам любых западных «свободных» СМИ. Но Правда вырывается на Свободу. Сами посудите. В сети Интернет разгорается очередной скандал. Свободная энциклопедия «Википедия» удалила статью российского исследователя, которая посвящена оценке потерь США в результате Великой депрессии 1932-33 годов.

Возмущенные блогеры начали массовое распространение статьи в русскоязычном сегменте популярного блог-сервиса Livejournal.

В своем материале исследователь коснулся действительно «горячей» темы – оценки числа жертв американской Великой Депрессии, чем, видимо, и вызвал столь резкую реакцию модераторов «Википедии» и активность русскоязычных блоггеров. На основании анализа статистических данных Борис Борисов в статье «Голодомор по-американски» оценил число жертв финансового кризиса в США в более, чем 7 миллионов человек — и впервые напрямую сравнил произошедшее в США в 1932-33 годах с голодомором в СССР 1932-33-х.

«Если верить американской статистике, за десятилетие с 1931 по 1940 год, по динамике прироста населения США потеряли не много ни мало 8 миллионов 553 тысячи человек, причем показатели прироста населения меняются сразу, одномоментно, в два (!) раза точно на рубеже 1930/31 года, падают и замирают на этом уровне ровно на десять лет… Никаких объяснений этому в обширном, в сотни страниц, тексте американского доклада US Department of commerce «Statistical Abstract of the United States» не содержится», – отмечает автор.

«Мало кто знает … о пяти миллионах американских фермеров (около миллиона семей) ровно в эти же время согнанных банками с земель за долги, но не обеспеченных правительством США ни землёй, ни работой, ни социальной помощью, ни пенсией по старости – ничем. Каждый шестой американский фермер попал под каток голодомора. Люди шли в никуда, лишенные земли, денег, своего родного дома, имущества – в охваченную массовой безработицей голодом и повальным бандитизмом неизвестность». », – говорится в статье.

И, одновременно, правительство США избавлялось от излишков продовольствия, которое не могли распродать торговцы. Нельзя нарушать законы рынка – то, что не куплено, то лишнее, раздать его голодающим, значит нанести удар по бизнесу. Продовольствие, как отмечает Борисов, уничтожали «разнообразно и с размахом: зерно и просто сжигали, и топили в океане. Так, например, было уничтожено 6.5 млн. голов свиней и запахано 10 млн. га земель с урожаем . Вот подлинные воспоминания ребенка об этих годах : «Мы заменяли нашу привычную любимую пищу на более доступную… вместо капусты мы использовали листья кустарников, ели лягушек… в течение месяца умерли моя мама и старшая сестра…»

Почему об этом молчат СМИ и правозащита? Потому что они не могут кусать руку , кормящую их. Но люди, простые украинцы, русские должны знать о лицемерии США...

|

|

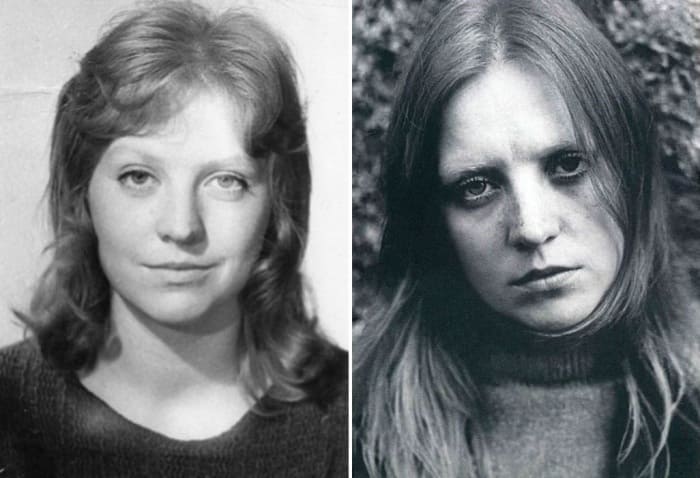

Светлане Крючковой – 70: Каких ошибок не может себе простить звезда «Большой перемены» |

22 июня исполнилось 70 лет известной актрисе театра и кино, народной артистке РСФСР Светлане Крючковой. Ее дебютная большая роль в кино в «Большой перемене» стала ее визитной карточкой и во многом определила дальнейшую судьбу. С тех пор актриса снялась более чем в 100 фильмах, практически не делая пауз в съемках, но позже ей пришлось об этом пожалеть…

Об актерской профессии в детстве Светлана Крючкова не задумывалась. Она родилась в Кишиневе в семье контрразведчика, майора Смерша. В школе Светлана хотела стать филологом, и родители поддерживали ее в этом решении. Свой первый роман она прочитала в 6 лет, и с тех пор мечтала о романтической профессии и очень любила рассказывать разные истории, придуманные ею самой. Но на филологический факультет в университете Кишинева ее не приняли, о чем впоследствии Крючкова не пожалела.

После окончания школы отец отправил ее в Москву – посмотреть столицу. Когда она увидела толпу молодых, веселых, раскованных, общительных абитуриентов возле Щепкинского училища, подошла к ним и спросила, что нужно для поступления. Ей ответили, что необходимо прочитать прозу и поэзию. Литературу Светлана знала прекрасно, и она вдруг решила, что поступать ей нужно именно туда. Ее не испугал даже конкурс в 240 человек на место. Все 3 тура она прошла успешно, но на 4-м ей предпочли другую претендентку. Однако эта неудача ее не сломила, а вдохновила: она посчитала, если смогла дойти до финального этапа – значит, талант у нее все-таки есть.

Проработав год машинисткой, Крючкова предприняла еще одну попытку. В Щукинском училище случилась та же история – она «срезалась» на последнем туре. В ГИТИС ее тоже не приняли. Возвращаться домой Светлана не захотела и устроилась на завод слесарем-сборщиком карданных валов. Ее последней надеждой оставалась Школа-студия МХАТ, и там наконец ей улыбнулась удача! 4 года, проведенные в этом учебном заведении, Крючкова позже называла одними из самых счастливых в жизни. В конце первого курса она вышла замуж за актера и поэта Михаил Стародуба, но по настоянию отца оставила себе свою фамилию.

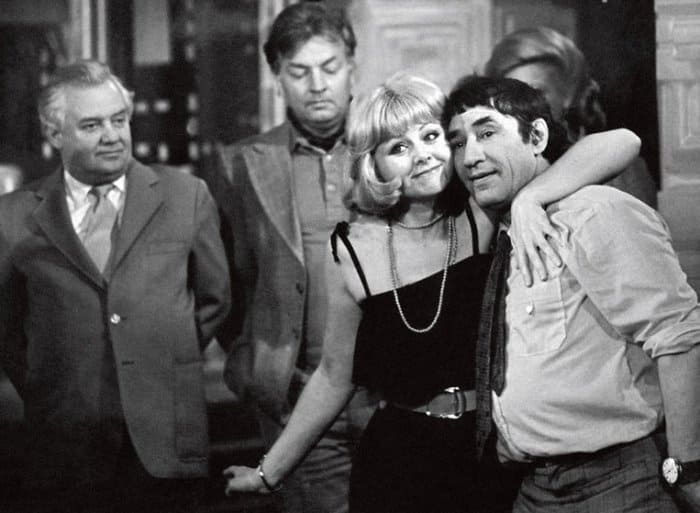

Студенческий брак просуществовал недолго. Муж не верил в ее актерский талант, к тому же называл «страшной, как печка». Он мечтал о том, чтобы Светлана занималась домашним хозяйством, а он сам – творчеством. А потом в жизни Крючковой случилась большая перемена – и в прямом, и в метафорическом смысле слова. Сценарий «Большой перемены» принес ее муж – он проходил пробы на роль Григория Ганжи, но вместо него утвердили Александра Збруева. Михаил поручил жене отвезти сценарий на «Мосфильм», а там ее увидел режиссер Алексей Коренев и предложил ей пройти пробы на роль учительницы Светланы Афанасьевны, жены Ганжи. Ее утвердили, но только на другую роль – Нелли Ледневой. Этого успеха муж актрисы не смог ей простить, и они расстались.

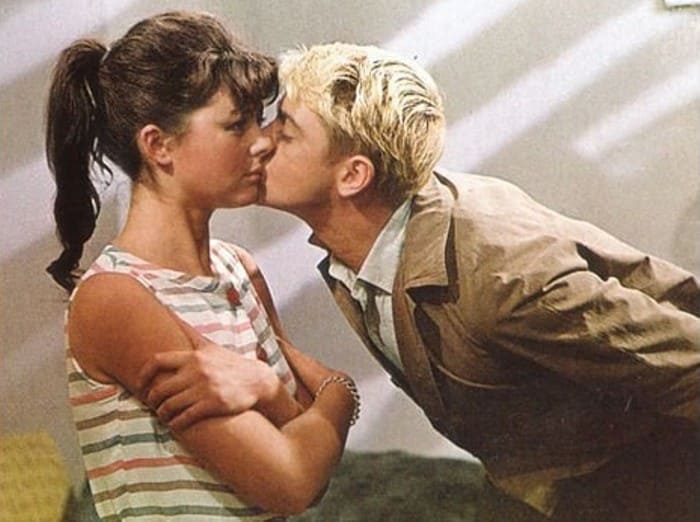

О роли в «Большой перемене» актриса говорила: «В роли Нелли больше всего отражена моя суть. Я была очень милой, лирической девочкой, пока жизнь меня не замордовала». Благодаря триумфальной большой дебютной роли в жизни Светланы Крючковой действительно случилась большая перемена. После того, как актриса окончила обучение, ее пригласили в несколько столичных театров, и она выбрала МХАТ. Кинорежиссеры засыпали ее новыми предложениями, и Крючкова ежегодно снималась в нескольких фильмах. В 1975 г. вышло два фильма с ее участием, которые стали знаковыми и в ее профессиональной, и в личной жизни. В комедии «Не может быть!» ей посчастливилось работать с режиссером Леонидом Гайдаем и целым ансамблем звезд советского кино, а в трагикомедии Виталия Мельникова «Старший сын», помимо блестящих партнеров по съемочной площадке (Евгения Леонова, Михаила Боярского, Николая Караченцова), Крючкова встретила человека, которого называла главным мужчиной в своей жизни, – оператора Юрия Векслера.

На съемках «Старшего сына» царила особенная атмосфера, о которой Светлана Крючкова всегда вспоминала с теплотой: «За время съёмок у нас состоялись четыре свадьбы! Я бросила Москву, МХАТ и уехала в Ленинград, практически на улицу. Уехала к человеку, которого я любила, а мы с ним даже не расписывались (это был оператор Юрий Векслер). Миша Боярский женился на Ларисе Луппиан, Коля Караченцов женился на Люсе Поргиной, и Коля Никольский, который играл лётчика, тоже женился во время съёмок. Мне кажется, что эта картина пропитана влюблённостью, ведь мы все были влюблены!».

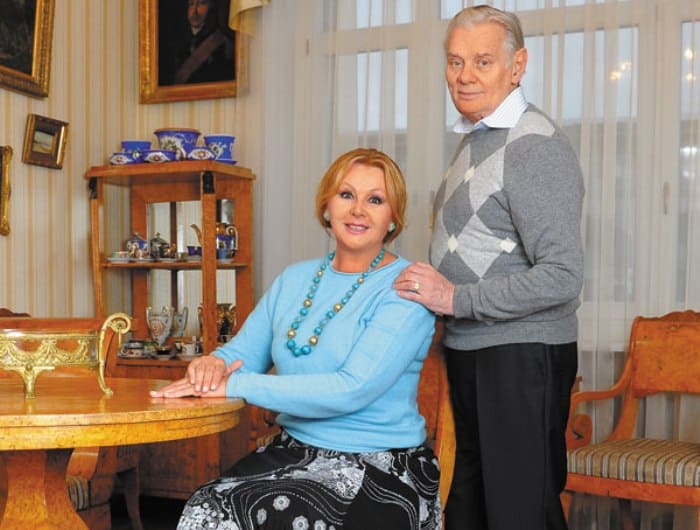

Когда Светлана была на 5-м месяце беременности, у ее мужа случился инфаркт. И врачи поставили ее перед страшным выбором: или муж, или ребенок. Чтобы выходить супруга, ей нужно было все силы отдавать ему, а беременной женщине с этим справиться было очень сложно. Но Крючкова не испугалась сложностей и оставила ребенка. Ей удавалось заботиться и о сыне, и о муже. Когда позже ее спрашивали о том, как она смогла это сделать, актриса отвечала: «Любовь всегда дает силы». Вместе они прожили 14 лет. За все это время Юрий Векслер несколько раз предлагал Светлане развестись – он считал, что мешает ей жить, что «заедает» ее. И в итоге по его настоянию они все же расстались, хотя продолжали друг друга любить. А через 1,5 года его не стало. После этого Крючкова вышла замуж в третий раз, за мужчину, который был моложе нее на 12 лет. Этот брак недавно распался по ее инициативе.

Многие считали ее баловнем судьбы, ведь первые же роли принесли ей всесоюзную славу и признание, после чего она всю жизнь оставалась успешной и востребованной актрисой. Но чтобы удержать этот успех, ей пришлось очень много работать. В ее актерской карьере не было пауз, и постоянные нагрузки сказались на здоровье. Только недавно актриса призналась, что считает фанатичную преданность своему делу большой ошибкой: она безостановочно снималась, выступала на театральной сцене, заботилась о семье, а вот времени на себя и собственное здоровье никогда не хватало. И это привело к фатальным последствиям.

Светлана Крючкова перенесла несколько операций, а в 2006 г. из-за ошибки анестезиолога перенесла клиническую смерть. Тогда ее спасли, но впереди ее ждали новые испытания. В 2015 г. у актрисы обнаружили 15-сантиметровую опухоль на четвертой стадии. Она составила завещание и даже выбрала платье для последнего пути, но друзья и коллеги помогли ей обрести надежду на лучшее – они собрали средства на операцию и курс лечения в Германии.

К счастью, после этого болезнь отступила. Сегодня Светлана Крючкова признается, что не считает ошибкой ни один из своих трех браков, не жалеет ни об одном из разводов. Единственное, что она хотела бы исправить в своей жизни, – собственное невнимание к здоровью. Актриса признается, что ей понадобилось слишком много лет, чтобы понять, как важно заботиться о своем самочувствии, и призывает всех вовремя предпринимать необходимые меры. «Я же так устроена, что для себя жить не умею. Если не о ком заботиться, жизнь для меня теряет всякий смысл… Но сначала надо себя привести в порядок, а потом уже помочь другим», – говорит актриса. Остается только поздравить ее с юбилеем и пожелать долгих лет жизни и сил на новые роли!

Одним из самых ярких воплощений образа Екатерины Великой в кино называют роль Светланы Крючковой в фильме «Царская охота»: Кто из актрис убедительнее всех вжился в образ императрицы...

Как Светлана Крючкова пережила три развода и победила рак...

Звезда «Большой перемены» зарекомендовала себя как одна из самых многогранных актрис отечественного кинематографа. Славе и успеху Светланы Крючковой завидовали даже ее супруги. Не это ли стало главной причиной одиночества артистки?

22 июня Светлане Крючковой исполняется 70, но и сегодня ее помнят как юную Нелли Ледневу, влюбленную в учителя истории Нестора Петровича. Если экранная героиня страдала от неразделенного чувства, то в реальности актриса переживала совсем иные трагедии.

Трижды артистка пыталась построить семью, но все браки закончились разводами. Добавим к этому тяжелые вторые роды, череду сложных операций и борьбу с раком — и становится ясно, что полная несчастий биография Светланы Николаевны заслуживает отдельной экранизации. В день рождения звезды «Большой перемены» вспоминаем испытания, которые она преодолела с невероятной смелостью и достоинством.

БОЛЬШАЯ УДАЧА

В школьные годы Светлана Крючкова была солисткой ансамбля

Светлана Николаевна появилась на свет в Кишиневе в семье майора контрразведки. Офицерская дочь не планировала идти в актрисы, а грезила о профессии геолога, а затем и филолога. Все изменилось, когда девочка стала солисткой школьного ансамбля. Оказалось, Крючкова совсем не стеснялась петь и читать стихи на публике.

Преподаватели уверяли: юная артистка может многого добиться в жизни, нужно ехать штурмовать Москву. Однако столица встретила абитуриентку без радушия — сначала девушка получила от ворот поворот в «Щепке», затем ей отказали и в Щукинском училище. Чтобы заработать на пропитание, Крючковой пришлось устроиться на производство. Кем она только не трудилась: слесарем-сборщиком на автомобилестроительном заводе, препаратором в сельскохозяйственном институте. Но закрепиться в крупном городе не выходило, денег отчаянно не хватало. Часто Светлана ночевала на вокзалах и почти не ела.

Через два месяца я упала в голодный обморок. После этого заключила, что Москва меня не примет. Хотела уже ехать поступать в Саратов, но решила-таки попытать счастья во МХАТе», — делилась актриса в программе «Судьба человека».

На третий раз девушке улыбнулась удача — она попала в Школу-студию МХАТ на курс Василия Маркова и получила шанс стать артисткой. По чистой случайности на предпоследнем году обучения Крючковой досталась роль Нелли Ледневой в «Большой перемене», сделавшая ее известной на весь Советский Союз: Светлана отвозила сценарий фильма в киностудию, и ассистент режиссера предложила пройти пробы.

А дальше закрутилось — песня в исполнении актрисы «Черное и белое» стала хитом, предложения о съемках в новых проектах так и посыпались. Артистка появилась в фильмах «Три дня в Москве», «Вылет задерживается», «Долгие версты войны». Из всех театров, в которые звали Крючкову, она выбрала родной МХАТ, однако после двух сезонов переехала в Ленинград и устроилась в БДТ.

Роли артистки были разноплановыми

На протяжении десятилетий актриса играла разноплановые роли, умело перевоплощаясь и в лирических героинь, и в роковых женщин. Она засветилась в фильме Гайдая «Не может быть!» в образе Зинули, исполнила невесту Агафью в комедии «Женитьба», стала мадемуазель Куку в «Безымянной звезде».

За эпизодическую роль в «Утомленных солнцем» артистка получила награду фестиваля «Созвездие», высоко оценили зрители и ее персонажа в сериале «Брежнев». Необычным опытом для Крючковой стали съемки в детективе «Ликвидация» и в драме «Похороните меня за плинтусом». Однако, как это часто бывает, первая удачная работа в кино преследовала актрису всю жизнь: публика не забыла ее Нелли. Поэтому и новую концертную программу Светлана Николаевна назвала по строчке знаменитой песни — «Разное счастье нам выпадает…».

ТРИ ЛЮБВИ

Первым супругом Крючковой стал Михаил Стародуб

В конце первого курса Светлана Крючкова влюбилась в студента на три года старше — Михаила Стародуба. Актеры поженились, и хотя юношеский брак продлился недолго, именно Стародубу Крючкова обязана звездной карьерой: Михаилу предложили роль Ганжи в «Большой перемене», но по глупости он отказался. Зато возвращавшая экземпляр сценария Светлана очутилась на «Мосфильме» и в одночасье стала востребованной артисткой.

Муж откровенно завидовал успеху Крючковой и, вероятно, поэтому позволял себе нелестно высказываться в ее адрес. «Он мне все время говорил: «Ты страшная, как печка». А я верила», — признавалась звезда.

Развод был неизбежен, и став свободной женщиной, актриса окунулась в работу. На съемках фильма «Старший сын» Крючкова встретила человека, которого называла главной любовью в жизни, оператора Юрия Векслера. Именно ради него артистка покинула столицу и перебралась в Ленинград. Через несколько лет Светлана Николаевна забеременела, но на пятом месяце едва не лишилась избранника: Векслер перенес инфаркт. Из «Ленфильма» в загс позвонили с просьбой поскорее расписать пару. К счастью, звезде «Большой перемены» удалось и родить здорового малыша Дмитрия, и выходить больного супруга.

Юрий Векслер стал главной любовью Светланы Крючковой

14 лет Крючкова и Векслер прожили вместе, познав и счастье, и горе. Опытный оператор давал жене дельные советы, без которых ее становление как актрисы было бы невозможно. Однако со временем артистка заметила, что муж все больше ревнует ее к известности, срывается и скандалит на этой почве. Влияло на характер супруга и состояние здоровья, ухудшавшееся с каждым днем.

«Я была ему одновременно и нянькой, и медсестрой, и сиделкой, и кухаркой. Он пережил инсульт дома, отказавшись лечь в больницу, потом его «свалил» инфаркт… Постепенно в семье сложилась такая невыносимая атмосфера, что я уже стала бояться за здоровье Мити, на котором все это пагубно сказывалось, — поясняла Крючкова. — И мы решили расстаться. Ни Юра, ни я не искали счастья на стороне — просто развелись во благо ребенка».

У супругов родился сын Дмитрий

После развода Светлана Николаевна оказалась в непростой ситуации: загруженная работой актриса, да еще с ребенком — какой мужчина согласится на такой союз? У звезды возникали симпатии к поклонникам, однако никто из них не был готов заменить Диме отца. Наконец, в ресторане Крючкова познакомилась с барменом Александром Молодцовым. Закрутился бурный роман, но главное, что Александр сумел завоевать расположение сына артистки.

Вскоре актриса забеременела и решила во что бы то ни стало оставить малыша. Беременность протекала тяжело: почти все девять месяцев пришлось лежать на сохранении, из-за обездвиженности и приема гормональных препаратов Крючкова поправилась почти на 40 килограммов. В мае 1990-го она родила сына Александра, едва не умерев во время кесарева сечения. Но это было далеко не единственным случаем, когда Светлана Николаевна оказалась на грани гибели…

ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ

Александр Молодцов был рядом, когда Крючкова тяжело болела

Через год на Крючкову обрушилось новое несчастье: она попала в страшную аварию, когда возвращалась со съемок. Отделалась актриса сотрясением мозга и обширной гематомой. Кроме того, после рождения ребенка и курса гормональной терапии возникли серьезные осложнения, и операции шли одна за другой. «Меня не врачи, а муж от болезней спасал, ему даже койку в палате рядом со мной поставили. Мы ведь и расписались-то только перед той операцией, когда возникла опасность, что я могу не вернуться из больницы», — отмечала актриса.

Светлана Крючкова едва не умерла из-за ошибки врача

В начале 2002-го у артистки возникли проблемы с сердцем, и она опять угодила в клинику. Лишь поддержка близких помогла звезде не сдаться и продолжить борьбу за жизнь. Новое испытание принес Крючковой 2006 год: оказавшись на операционном столе, из-за неправильного проведения анестезии она пережила клиническую смерть. Чудом ошибку молодого специалиста смог исправить проходивший мимо палаты заведующий отделением…

Светлана Крючкова борется с раком

В 2015-м актрисе пришлось в очередной раз обратиться за помощью к врачам, как ни странно, из-за необычного поведения кота. «Ласкаясь ко мне, он все время ложился на одно и то же место, был нервным. Я попросила докторов найти причину, и они обнаружили опухоль четвертой стадии размером в 15 сантиметров. Причем не сразу, сначала анализы показывали, что все в порядке. Только после варварской биопсии без наркоза был поставлен диагноз», — рассказывала Светлана Крючкова.

Звезду часто навещают сыновья

Коллеги уговорили актрису пройти курс лечения в Германии, Никита Михалков и семья Мироновых собрали средства на сложную операцию. К радости друзей, болезнь отступила, и сейчас у артистки ремиссия. Она продолжает проверяться у врачей, ведь никто не знает, когда может возникнуть рецидив.

Светлана Крючкова сообщила о возможных причинах рака

Хотелось бы сказать, что во время этого кошмара звезду спасала любовь супруга, но как выяснилось, после 25 лет брака Александр и Светлана Николаевна разошлись. «Мы были настолько разные, что стали в какой-то момент друг другу мешать, — комментировала развод актриса. — Ему стало неинтересно, что делаю я, а мне — чем занимается он. У меня, к примеру, канал «Культура» включен, а у него такое, что я под прицелом пистолета смотреть не буду. Я наверно всегда любила только Векслера. Все время вспоминала Юру. Даже в разговорах с Сашей говорила: «А Векслер, а Векслер». Александр очень возмущался по этому поводу».

Хотя за плечами артистки — три развода, она не чувствует себя одинокой и несчастной. Звезду часто навещают дети, и она продолжает заниматься творчеством. «Недавно я лежу на диване в своей квартире и думаю: «Боже мой. Какой покой», — расссуждала Крючкова о плюсах свободы. — У меня сейчас в доме та атмосфера, о которой я всегда мечтала».

По материалам книги Федора Раззакова «Страсть».

Фото: Интерпресс/PhotoXPress.ru, Legion-Media, личный архив, Facebook.com, кадр из фильма «Женитьба»

|

|

Этот день в авиации. 22 июня |

1909 - Родился Преображенский Евгений Николаевич — участник Великой Отечественной войны (1941—1945), Герой Советского Союза (13 августа 1941), генерал-полковник авиации (27 января 1951). Лично командовал флагманским экипажем при первой бомбардировке Берлина летом 1941 года самолётами 8-й бомбардировочной авиационной бригады ВВС Краснознамённого Балтийского флота ВМФ СССР и принимал участие в этих полётах.

В 1927 году по комсомольской путёвке был призван в морскую авиацию.

В 1930 году окончил Севастопольское военно-морское авиационное училище. Служил лётчиком, затем командиром эскадрильи и командиром 1-го минно-торпедного авиационного полка 8-й бомбардировочной авиабригады Балтийского флота. В ночь с 7 на 8 августа 1941 года группа из 15 бомбардировщиков ДБ-3 под командованием Е. Н. Преображенского участвовала в нанесении первого бомбового удара по военно-промышленным объектам Берлина.

После налётов домохозяйки Берлина, уже в самом начале войны, писали своим мужьям на фронт подобные письма:

«Дорогой мой Эрнст! Война с Россией уже стоит нам многих сотен тысяч убитых. Мрачные мысли не оставляют меня. Последнее время ночью к нам прилетают бомбардировщики. Всем говорят, что бомбили англичане, но нам точно известно, что в эту ночь нас бомбили русские. Они мстят за Москву. Берлин от разрывов бомб сотрясается… И вообще скажу тебе: с тех пор как появились над нашими головами русские, ты не можешь представить, как нам стало скверно. Родные Вилли Фюрстенберга служили на артиллерийском заводе. Завода больше не существует! Родные Вилли погибли под развалинами. Ах, Эрнст, когда русские бомбы падали на заводы Симменса, мне казалось, всё проваливается сквозь землю. Зачем вы связались с русскими?»

13 августа 1941 года Преображенскому было присвоено звание Героя Советского Союза.

Всего авиагруппа Е. Н. Преображенского штурмовала Берлин 10 раз, последний вылет состоялся 4 сентября 1941 года.

С августа 1942 года Е. Н. Преображенский — командир 8-й авиационной бригады ВВС Балтийского флота.

С апреля 1943 года по сентябрь 1944 года — начальник штаба, а с сентября 1944 года по апрель 1945 года — исполняющий обязанности командующего ВВС Северного флота.

С апреля 1945 года Е. Н. Преображенский — заместитель командующего, а с февраля 1946 года — командующий ВВС Тихоокеанского флота.

24 августа 1945 года генерал-лейтенант Е. Н. Преображенский командовал авиавысадкой в Порт-Артуре, лично принимая в ней участие.

С 1950 по 1962 год Е. Н. Преображенский — командующий авиацией ВМФ СССР.

С 1962 года Е. Н. Преображенский был военным консультантом Министерства обороны СССР.

Умер 29 октября 1963 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище...

1910 - Открыта первая в Европе воздушная пассажирская линия Фридрихсхафен - Дюссельдорф, по которой курсировал дирижабль «Германия».

1911 - В г. Тула родился Константин Николаевич Руднев (09(22).06.1911-13.08.1980)— инженер-механик, специалист по стрелковому оружию, организатор производства в оборонной и ракетно-космической промышленности, государственный деятель, директор НИИ-88 (1950-1952). Председатель Госкомитета СМ СССР по оборонной технике (1958-1965). Председатель Госкомиссии по пуску КК «Восток» с Ю. А. Гагариным. Герой Социалистического Труда(1961).

1916 (9 июня - ст.ст.) - Приказом Морского Штаба ВГК №144 при авиации ЧФ учрежден отряд дирижаблей для отыскания и уничтожения неприятельских подводных лодок и для несения разведывательной и сторожевой службы. Для этого в Англии купили четыре дирижабля типа Коосталь. Командиром отряда назначили воздухоплавателя штабс-капитана Липпинга Леонида Августовича.

1929 - Родился Иван Иосифович Винник — кораблестроитель, рядовой бронетанковых войск, почётный гражданин Николаева. Герой Социалистического Труда (1977).Под его руководством построены авианесущие корабли «Москва», «Ленинград», «Киев», «Минск», «Новороссийск», «Баку», «Адмирал Кузнецов». Также был заместителем директора ГП «ЧСЗ» по металлургии и машиностроению, потом по судостроению, производству.

1930 - родился Юрий Петрович Артюхин (22 июня 1930 — 4 августа 1998) — бортинженер космического корабля «Союз-14», орбитальной станции «Салют-3», Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР — 30-й советский космонавт.Жил в Звёздном городке. Умер 4 августа 1998 года. Похоронен на кладбище деревни Леониха Щёлковского района Московской области...

1933 - Под управлением летчика Михаила Михайловича Громова состоялся первый полет опытного самолета АНТ-25 с двигателем М-34 без редуктора. По оценке М.М.Громова самолет оказался устойчивым и простым в управлении. С конца июня 1934 г. первый экипаж в составе М.М.Громова, А. И. Филина, И. Т. Спирина начал выполнять дальние испытательные полеты с целью проверки возможностей доработанного второго опытного самолета АНТ-25. На одномоторном самолете АНТ-25 он, пробыв в воздухе 75 часов, пролетел 12 411 км. Этот абсолютный мировой рекорд дальности беспосадочного полета по замкнутому маршруту держался много лет.

1933 - Открылась пассажирская линия Аэрофлота Москва - Тбилиси. Самолёт Калинин К-5М впервые пересекал Кавказский хребет.

1934 - Совершил свой первый полет Пассажирский самолет Fokker F.XXXVI.

1936 - Швейцарский полковник Г.А.Форбос прыгнул без парашюта с высоты 120 метров с борта дирижабля «Гинденбург» в озеро Констанса.

1937 - Впервые поднялся в воздух цельнодеревянный опытный самолет D.H.94 Moth Minor, пилотируемый капитаном Джеффри де Хэвиллендом.

1941 - День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной войны...

В первый день войны нашими лётчиками было совершено 16 воздушных таранов. Первый совершил командир звена 124-го ИАП младший лейтенант Д.В. Кокорев (в 4 ч. 15 мин.), уничтожив при этом немецкий Дорнье-215. В 4 ч. 25 мин. воздушный таран совершил И.И. Иванов - Хейнкель-111. В 5 ч. 15 мин. врага таранил Л.Г. Бурелин - Юнкерс-88, в 10 ч. — П.С. Рябцев - Мессершмитт-109.

Во время Великой Отечественной советские лётчики совершили более 600 воздушных таранов, точное их количество, увы, неизвестно – оно регулярно увеличивается. Более двух третей таранов приходится на 1941-1942-й – самый тяжёлый период войны. Осенью 1941-го в части люфтваффе был даже разослан циркуляр, который запрещал приближаться к нашим самолётам ближе, чем на 100 метров - во избежание воздушного тарана.

1941 - Оперативное переподчинение ГВФ Наркомату Обороны и формирование шести авиагрупп особого назначения и трех авиаотрядов для авиационного обеспечения частей ВМФ.

1944 - Совершил первый полёт Ме-328B - скоростной лёгкий истребитель и штурмовик с двумя пульсирующими воздушно-реактивными двигателями Аргус As-014.

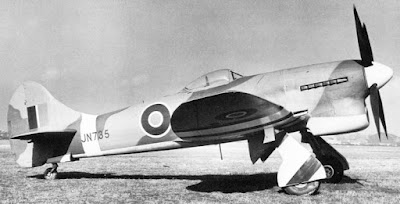

1945 - Взлетел первый прототип английского среднемагистрального пассажирского самолета "Викинг" (фирменное обозначение Тип 491, регистрационный номер G-AGOK) под управлением лётчика-испытателя Мата Саммерса (Mutt Summers) — первого пилота знаменитого «Спитфайра». Он стал первым послевоенным лайнером, отвечавшим требованиям ИКАО к взлету с одним остановленным мотором.

1947 - Первый полет самолета Мартин ХВ-48. Самолет Мартин ХВ-48, представлявший собой опытный бомбардировщик, являлся типичным тяжелым реактивным самолетом, характерным для периода перехода от поршневых двигателей к реактивным. Силовая установка самолета состояла из выпускаемых фирмой "Аллисон" шести турбореактивных двигателей Дженерал электрик J-35-GE.

1951 - Поднялся в воздух первый серийный экземпляр P5M-1, на корпусе были установлены наводимые радаром автоматические турели; силовая установка состояла из двух двигателей Wright R-3350 мощностью по 3250 л.с.

1951 - В Советском Союзе на полигоне Капустин Яр (Астраханская область) осуществлен пуск геофизической ракеты В-2 по медико-биологической программе. На борту ракеты совершили полет, а потом возвратились на Землю собаки ДЕЗИК и ЦЫГАН.

1954 - Первый полёт прототипа палубного штурмовика Douglas A-4A Skyhawk.

1955 - Разгар «холодной войны». Патрульный P2V Neptune эскадрильи VP-19 ВМС США выполнял рутинный полёт в международных водах Берингова пролива. Неожиданно самолёт был атакован парой советских МиГ-15 ТОФ. Огнём пушек МиГи повредили один из двигателей, в результате чего тот загорелся.

Янкам удалось скрыться в облаках и дотянуть до острова Святого Лаврентия, но при выполнении вынужденной посадки на пляж у н.п. Гамбел самолёт разбился и сгорел.

Из 11 членов экипажа четверо не пострадали, а остальные были госпитализированы с травмами и ожогами.

1956 - Первый полет транспортного самолета Ил-14Т,лётчик-испытатель Владимир Константинович Коккинаки.

1957 - Запуск на полигоне Капустин Яр БР Р-12 на высококипящих компонентах с дальностью до 2000 км.

1961 - Первый беспосадочный перелет из Великобритании в Австралию, экипаж М.Дж. Бивиса на бомбардировщике Авро Вулкан.

1961 - Состоялся первый полет самолета Model 80 Queen Air. Beech Model 80 Queen Air - легкий многоцелевой самолет, разработанный американской фирмой Beech Aircraft. Он имел более мощные двигатели (380 л.с.), а самолет Queen Air А80, появившийся в январе 1964года, имел к тому же увеличенный размах крыла, что позволило увеличить его полетный вес. Последней моделью был самолет Queen Air В80, имевший множество усовершенствований в конструкции и оборудовании.

1962 - Выкатка последнего из 744 Boeing B-52 Stratofortress - B-52H-175-BW, серийный номер 61-0040 на заводе Boeing в Вичита, штат Канзас.

1965 - Осуществлен очередной 39-й испытательный полет ракетного самолета "Х-15" № 2. Аппарат пилотировал летчик Джон МакКэй (John McKay). Достигнута высота 47518 м при скорости 6336 км/час.

1966 - Осуществлен очередной 60-й испытательный полет ракетного самолета "Х-15" № 3. Аппарат пилотировал летчик Уильям Дэйн (William Dana). Достигнута высота 25050 м при скорости 5810 км/час.

1972 - Первый полет спортивно-пилотажного самолета Як-50,лётчик-испытатель Владислав Ильич Лойчиков.

1972 - Летчик-испытатель Рой Моксэм пролетел 100 км по замкнутому маршруту со средней скоростью 318,504 км/ч - мировой рекорд. В испытательных полетах "Линксы" разгонялись в пологом пикировании до 370 км/ч, при этом местная скорость потока на концах лопастей достигала 0,9 М. В бок вертолет мог лететь со скоростью 130 км/ч, а разворачиваться с угловой скоростью 100°/с. Скороподъемность "Линкса" превосходила скороподъемность знаменитого "Спитфайра".

1981 - Совершил свой первый полет первоначальный вариант самолета Turbo-Kruk PZL-106AT. На нем был установлен турбовинтовой двигатель Pratt & Whitney of Canada PT6A-34AG мощностью 760 л.с.

1983 - Постановлением правительства самолет Су-24М принят на вооружение.

1983 - Поднялся в воздух первый переделанный в заправщик самолет VC10 K.Mk 2.

1984 - Ракета ближнего воздушного боя Р-73 была принята на вооружение.

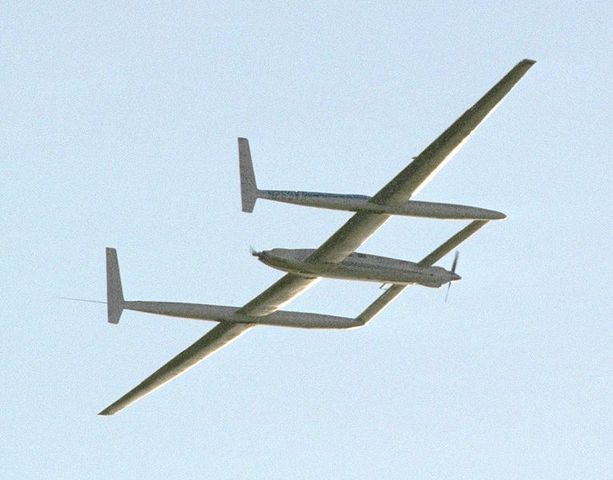

1984 - Первый полет Model 76 Voyager, Дик Рутан. Был построен в единственном экземпляре специально для установления рекорда беспосадочного, без дозаправки, кругосветного перелета. Главный конструктор — Берт Рутан. Самолёт пилотировался Диком Рутаном, старшим братом конструктора, и Джиной Игер. Самолёт взлетел с 4600-метровой полосы авиабазы Эдвардс в Мохаве 14 декабря 1986 года и благополучно приземлился на ней же 23 декабря, спустя 9 дней, 3 минуты и 44 секунды. Во время полёта самолёт преодолел 42 432 км (ФАИ зачла дистанцию в 40 212 км) на высоте в среднем 3,4 км. Этот рекорд окончательно побил предыдущий, установленный экипажем ВВС США, пилотировавшим B-52 и преодолевшим 12 532 миль (20 168 км) в 1962 году.

1985 - Начались поставки истребителей Су-27 в ВВС Советского Союза. Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 23 августа 1990 г. №862-114 на вооружение ВВС и авиации ПВО Советского Союза были приняты фронтовой истребитель Су-27 и истребитель-перехватчик ПВО Су-27П.

1986 - Катастрофа самолёта Ту-134А, аэропорт Пенза.

На скорости 246км/ч в 420м от конца ВПП пилот прервал взлет и перевел двигатели сначала на МГ, а в 115м от конца полосы - на реверс. Причиной этого стало срабатывание табло «Отказ правого двигателя», оказавшееся впоследствии ложным, и недостаточная тяга обоих двигателей. Самолет выкатился, проскочил концевую полосу безопасности длиной 400м, на скорости 120км/ч упал в овраг и раскололся надвое. 1 пассажир погиб.

1988 - Суборбитальный полёт «Бор-5», уменьшенной в 8 раз копии модели космического корабля многоразового использования «Буран».

1992 - Катастрофа Ан-12 (RA-11896) концерна Красноярскавиа в а/п Норильск.

Экипаж выполнял рейс по маршруту Андижан - Омск - Норильск. По метеоусловиям на заключительном участке маршрута была выполнена посадка на запасном аэродроме Игарка. Затем полет был продолжен до Норильска. Решение о посадке было принято до установления визуального контакта с ВПП. Когда экипаж наконец увидел её огни, оказалось, что самолет находится в 220м от ВПП и в 330м левее ее оси. На высоте 25м был начат уход на второй круг, но самолет коснулся земли левыми плоскостью крыла и опорой шасси, на скорости 200км/ч накренился вправо на 45°, потерял подъемную силу и разбился в 600 м правее ВПП за границей аэропорта рядом с его ограждением. 10 человек погибли, 2 выжили.

1994 - Катастрофа Ми-8МТВ-1 (RA-27076) а/к Тан, близ Нурлата, Татарстан Целью полета был облет участка газопровода. В качестве пассажиров на борту находились работники объединения Таттрансгаз. При выполнении посадки на подобранную с воздуха площадку в незнакомом для экипажа месте в 48 км от места взлета вертолет задел деревья, упал на землю и загорелся. Никто из пассажиров не сумел выбраться из горящей машины. КВС и второй пилот получили тяжелые травмы, бортмеханик - легкие травмы.

Всего погибших: 8, пассажиры - 8.

1994 - МПКБ "Восход" преобразовано в АО "Аэроприбор - Восход".

1995 - Самолет Beech Mk.II победил в конкурсе проводимом Министерством обороны США по программе JPATS. T-6A Texan II - учебно-тренировочный самолет, производимый американской фирмой Raytheon Aircraft Company. Самолет создавался по программе Joint Primary Air Training System (JPATS) и предназначался для замены учебно-тренировочных самолетов Т-37 ВВС и Т-34 ВМС США.

|

|

Фейк-бомбежка и её отражение... |

Опыт практического перехвата и поражения объекта вражеской пропагандистской диверсии против России...

Гражданская пресса, которая, к сожалению, в большинстве случаев не располагает компетентным персоналом для адекватного освещения военно-стратегических вопросов и вынужденная, в силу этого, некритически воспринимать любые публикации зарубежных СМИ, растиражировала очередную «сенсацию» от пропагандистского рупора киевского режима -издания «Defence express». Ни много ни мало, об американском плане нанесения воздушного удара по российским военным базам и экономическим объектам в Арктике.

Автор этих строк, ни в коем случае, не стал бы реагировать на эту малограмотную стряпню, если бы она не была распространена сотнями российских интернет-СМИ, имеющих многомиллионную аудиторию. Или, как минимум, получила бы в них достаточно толковую, профессиональную оценку. Но, увы, вряд ли можно считать таковой вполне типовой беспомощный возглас одного из местных изданий:

«Остаётся лишь добавить, что никаких реальных комментариев от официальных лиц — ни в США, ни даже на Украине — не последовало. То есть опубликованный план — это навязчивая фантазия автора издания Defense Express.»

А поскольку эта грубая дезинформация продолжает беспрепятственно гулять по российскому информпространству, вынужден приступить к адекватному реагированию.

Итак, для начала цитата из первоисточника, поскольку неквалифицированным толмачам, или интерпретаторам «десятой руки» доверять точно не стоит.

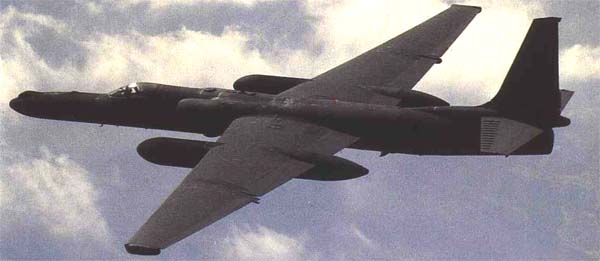

«Стратегические (бомбардировщики – Ю.С.) B-52Н 5-го бомбардировочного крыла под прикрытием норвежских F-35 и F-16 совершили полет над Арктикой возле границы с Россией.

Как сообщило Европейское Командование Вооруженных сил США, полет прошел 3 июня и осуществлялся над Северным Ледовитым океаном и Морем Лаптевых. Сами бомбардировщики вылетели с авиабазы Майнот в США и осуществляли дозаправку с танкеров KC-135, которые вылетели из Великобритании и Аляски.

В первую очередь речь идет о арктических базах РФ на создание которых Кремль направил значительные средства. Добавим, что пуск крылатых ракет может осуществляться даже без входа в зону действия новейшего российского ЗРК С-400. Дальность обнаружения этой системы указана как 600 км, а уничтожения целей — 400 км.

Учитывая дальность пуска крылатых ракет AGM-158B JASSM-ER в 980 км и AGM-86C CALCM более 1200 км, этого достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири. Кроме того, под возможным ударом находится весь Северный морской путь. Для РФ это стратегическая артерия, которая обеспечивает жизнеспособность целых регионов страны, значительной части экономики и промышленных гигантов от «Норникеля» до «Газпрома».

Почитает такое рядовой обыватель, который не обязан разбираться в ТТХ (тактико-технических данных – Ю.С.) всех на свете ракет и тому прочих штуковин и может ненароком схватиться за голову – «Ну все, пропала Россия!». Тем более, что никакого вменяемого разъяснения ему дать никто не сподобился.

Так как же, все-таки, обстоят дела в действительности? Неужели в самом деле российские Арктика и Сибирь настолько беззащитны перед американскими ВВС, как это расписывает якобы украинский «Defence express»?

Якобы потому, что его сотрудники, в том числе накропавший эту «сенсацию» некий Олег Катков, являются одновременно и обозревателями американского правительственного СМИ «Радио Свобода». Такая вот нынче на Украине «незалежная» пресса!

А теперь, после этих необходимых уточнений, перейдем к сути вопроса. Итак, американские бомбардировщики летят к северному побережью РФ. Что из этого следует?

Разберем ситуацию по пунктам.

Пункт первый: Если этих самолетов один, или два и происходит этот полет в мирное время, или даже в угрожаемый период, то, с точки зрения военной безопасности России, не происходит ровно ничего. Потому что такими куцыми силами никакой серьезный удар по территории РФ нанести в принципе невозможно. Слишком мало для этого двух самолетов и тех ракет, что они несут на борту. Реальный военный удар с участием стратегической авиации может быть только массированным. А если его нет, то это обычные попытки прощупывания российской системы ПВО и отработка маршрутов для возможных в будущем атак. Не более того. Причем, что касается результатов такого «прощупывания», то пользы от него тоже немного с учетом того, что параметры работы сил и средств ПВО и даже места их дислокации постоянно меняются.

Пункт второй: Допустим, что начинается именно массированный налет. Это уже, практически, война. Безграмотный киевский «военный эксперт» рассуждает как ребенок. Дескать, радиус обнаружения атакующих самолетов не превышает 600 км. А этого, мол, явно мало с учетом того, что радиус действия американских ракет почти в два раз больше.

Но вот незадача! Радиус обнаружения воздушных целей средствами ПВО Сирии даже меньше. Или с учетом российских С-400, те же 600 км. Так вот, даже при таких условиях в Сирии, где активные системы ПВО относительно старых образцов, до своих целей долетает от силы десять процентов вражеских ракет. С учетом того, что на российском Севере средства ПВО/ПРО самые современные, даже с учетом только возможностей систем ЗРК С-400, до цели имеет шансы долететь не более 5% ракет. Где тут хотя бы намек на эффективность американского воздушного удара? В упор не вижу!

А коль скоро даже комплексы С-400 с этой угрозой вполне справятся, то помещенная в киевском издании карта, согласно которой зоны контроля российских дивизионов ЗУР С-400 в Арктике практически перекрывают друг друга, по сути дела, полностью опровергает киевские же построения о «неотвратимости» такого удара со стороны США.

Пункт третий: А кто этому киевскому «эксперту» сказал, что ПВО РФ в Арктике ограничивается только С-400?

Во-первых, в настоящее время Вооруженные Силы РФ уже приняли на вооружение комплекс загоризонтной радиолокации «Контейнер», который способен фиксировать массовый взлет натовской авиации на значительно больших, чем 600 км, дистанциях. Вот что говорит по этому поводу самый компетентный в этих вопросах человек — командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Юрий ГРЕХОВ :

«С 1 декабря прошлого года в состав дежурных сил ВКС включена первая в стране загоризонтная РЛС «Контейнер».

Отдельный радиотехнический узел, оснащённый данной РЛС, заступил на боевое дежурство, ежедневно обеспечивает обнаружение и сопровождение порядка 10 тысяч воздушных объектов, в том числе самолётов боевой и разведывательной авиации, дальнего радиолокационного обнаружения и управления разных стран.

Возможности данной станции позволяют обнаруживать воздушные объекты различных классов, в том числе самолёты, сконструированные по технологии «Стелс», вертолёты, стратегические беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты, а также гипер-

звуковые летательные аппараты на рубежах до двух тысяч километров от Государственной границы Российской Федерации над территорией стран Западной Европы, Ближневосточного региона, Персидского залива, над акваториями Балтийского, Чёрного и Средиземного морей.»

В настоящее время аналогичные станции загоризонтной радиолокации развертываются и на других стратегических направлениях, в том числе на Северном. Таким образом, американские стратегические бомбардировщики, причем неважно какого именно типа, будут гарантированно обнаружены на таком расстоянии и на такой временнОй дистанции, которая позволит своевременно подготовить к отражению этой атаки все наземные и воздушные компоненты системы ПВО/ПРО РФ.

Пункт четвертый: Указанная киевско-американским неучем Олегом Катковым зенитно-ракетная система С-400 будет, разумеется, принимать участие в отражении подобной атаки. Но только в роли своего рода последнего рубежа, если до неё вообще что-нибудь долетит. Что, на самом деле, достаточно маловероятно. Потому что роль передовых сил перехвата атакующих бомбардировщиков будут выполнять не наземные зенитно-ракетные установки, а дальние истребители ПВО/ПРО МиГ-31БМ, боевые возможности которых оставляют противнику очень немного шансов уцелеть и выполнить свою задачу.

Вот что пишут о потенциале этого самолета по дальности перехвата воздушных целей в открытых источниках, которые, как мы знаем, могут быть далеко не полными:

«Для МиГ-31 с четырьмя ракетами и двумя подвесными баками, пуском ракет на середине пути, сбросом подвесных баков после их выработки и выпущенной ПМК дозвуковая практическая дальность и продолжительность полёта составляют соответственно 3000 км и 3 часа 38 минут.

Дозвуковая практическая дальность и продолжительность без подвесных баков и убранной ПМК составляет: