-Музыка

- Туман

- Слушали: 1313 Комментарии: 10

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Карательная медицина... |

Углу-ук, Первый Воин племени Дробителей, гроза всех земель от северных перевалов до южных болот, шёл к неприметной палатке в центре лагеря, и с каждым шагом двигался всё медленнее.

Всё тише и тише бряцали доспехи, большая часть которых была трофейной и обагрённой кровью своих прежних хозяев.

С меньшей амплитудой болталась связка черепов на поясе: связка небольшая, но лишь потому, что чести находиться в ней были достойны только лучшие из лучших. Изящные черепа эльфийских князей соседствовали со знатными рыцарями и волшебниками, а на них скалились крепкие костяки гномьих полководцев и приплюснутые орочьи головы с длинными клыками – вожаки племён, которым не посчастливилось оказаться на пути Углу-ука.

Рукоять огромного топора перестала бить по колену при каждом шаге и Углу-ук остановился.

«Да ну, не так уж и больно», — подумал он и уже собрался разворачиваться, но очередной приступ режущей боли заставил его закряхтеть.

Орк прорычал негромкое проклятие – нет, никак. Придётся идти.

Жизнь в лагере кипела – огромные и тупые зелёные болваны ходили тут и там, воровали друг у друга еду, били морды и кидались гоблинами, которым не повезло оказаться поблизости. Обычная развесёлая орочья вольница – ничего примечательного, но Углу-уку она сейчас казалась милее всего, поскольку направлялся он в единственное место, где царила абсолютная тишина и железная дисциплина.

Возле шатра из человеческой кожи собралась небольшая очередь из притихших зелёных здоровяков. Удивительно — никто ни с кем не спорил, никто никого не бил по голове, никто никому не резал глотку. Огромные лихие рубаки стояли, не зная куда деть глаза и тягостно молчали. Шак-и ковырял сухую землю мыском сапога, сосредоточенно глядя под ноги. Ум-ры стоял, зачем-то стараясь подцепить когтем человеческую ноздрю на стенке шатра.

Лихие рубаки выглядели уныло, не в последнюю очередь благодаря тому, что изнутри доносились звуки ударов железа по кости, чей-то тоненький плач и крики: «Сиди смирно, дебил!»

— Кто последний? – прорычал Углу-ук, и несколько пар глаз тут же воззрились на него с надеждой.

— Проходите, великий! – встрепенулся Ум-ры и угодливо опустил лысую голову, испещрённую десятками шрамов. – Я первый, но я вам уштупаю!

Углу-ук нахмурился. Стук в шатре стих, но вскоре возобновился с новой силой, отчего у присутствующих по зелёной шкуре пробежали мурашки. Ребята позеленели даже больше обычного, Шак-и убежал за шатёр, зажимая пасть лапой.

— Не надо мне уступать! – рявкнул Углу-ук. – Я никуда не спешу!

— Нет-нет, великий! – поклон Ум-ры стал ещё ниже, а во взгляде читалась мольба. – Проходите, вам не приштало ждать! Ребята, вы шоглашны? – он посмотрел в сторону остальных бойцов. Те яростно закивали, выражая полную поддержку.

В эту же секунду полог шатра откинулся и оттуда выкатилось нечто огромное, громыхающее железом и скулящее. Углу-ук отпрянул в сторону и неведомое создание промчалось мимо, стеная и топоча.

— Следующий! – раздался мерзкий голос.

Никто не решался войти, все смотрели на Углу-ука. И он сделал единственное, что могло спасти его репутацию – сплюнул, нахмурился, бросил пару хлёстких оскорблений и, гордо выпрямив спину, вошёл в шатёр.

Однако, стоило оказаться внутри, как храбрость куда-то улетучилась.

Из дыры в потолке пробивался луч яркого дневного света. Он падал на крепкое деревянное кресло, собранное, вероятно, из вековых дубов. На его подозрительно исцарапанных подлокотниках обнаружились массивные наручники из ржавой стали. Стальной прут с такими же функциями располагался на уровне шеи. Ноги тоже надёжно фиксировались.

Рядом с креслом обнаружился колченогий деревянный стол из необструганных досок. На нём стоял таз с мутной мыльной водой и лежало – увидев это Углу-ук, ветеран тысячи боёв, застыл, как вкопанный, — огромное количество всяких железяк садистского вида. На них было больно даже смотреть – каждая штуковина была усеяна шипами, пилами, острыми щипцами и свёрлами – причём, размеры инструментов варьировались от самых маленьких до огромных. Многие из них были окровавлены – и от этого колени Углу-ука предательски ослабели.

— Ну! – из темноты вышло нечто маленькое, зелёное и скрюченное. Лицо гоблина было закрыто белой повязкой, на которой виднелся вензель какого-то дворянского рода и капли чёрной крови. Он вытащил из темноты высокую табуретку и вскарабкался на неё. – Садись!

Воитель судорожно сглотнул ком в горле и сел в кресло.

Гоблин, умело используя табуретку, в два счёта пристегнул орка к креслу. Воитель заметил, что металл ещё тёплый после предыдущего визитёра.

— Пасть открой! – гоблин грубо приподнял голову Углу-ука к свету. Никому из мелкого отродья подобная фамильярность не сулила ничего хорошего, но у единственного зубника на всё племя были свои привилегии.

— Ага! – сказал лекарь, схватив маленький молоточек и скрывшись во рту орка едва ли не наполовину. Негромкий «тюк» и челюсть воителя снова пронзила сильная боль. Он вскрикнул – но больше от неожиданности.

— Тихо! – гоблин высунулся, сердито посмотрел на воителя и в качестве наказания стукнул ещё раз, вызвав очередной вскрик. У орка пульсировала, отдавая в мозг, вся правая сторона нижней челюсти. – Будешь мешать – пойдёшь вон отсюда!

Появилась заманчивая мысль перекусить паршивца напополам, но тот оказался не лыком шит:

— Рот не закрывай! – и пока воитель сидел, хлопая глазами, гоблин шустро надел на него металлический намордник, немилосердно растягивавший пасть. Орк взвыл.

— Картина ясная, — ухмыльнулся гоблин. – У тебя тут в зубе дупло такое, что можно добычу хранить. Будем рвать.

— Рвать? – заволновался Углу-ук. Его речь из-за намордника была похожа на случайную смесь звуков «а» и «ы», но гоблин, похоже, всё понимал и к подобному привык. – Не надо рвать. У меня завтра набег, я постараюсь, чтобы мне его выбили.

— Его тебе выбьют только вместе со всей челюстью, — возразил гоблин. – Вон как глубоко корни пустил, чувствуешь? – зубник снова стукнул молоточком и орк натурально взвыл. Он и представить не мог, что такой маленький кусочек железа мог причинять такие страдания. – Так что рвать. Наркоз нужен? – при этих словах гоблин настолько мерзко захихикал, что у Углу-ука создалось полное ощущение, что правильным ответом станет: «Нет».

— Нужен! — если бы голова Углу-ука могла двигаться, он бы кивнул.

Зубник пожал плечами.

— Как скажешь. Аллергия на бледную поганку есть?

Углу-ук задумался.

— Не надо наркоза.

— Тогда приступим, — гоблин взял со стола огромные и страшные щипцы. У Углу-ука внутри всё сжалось, а зубник, посмотрел на него, покачал головой и, положив щипцы обратно, взял громадное долото и старую киянку с измочаленной и окровавленной ударной частью.

От длинного тоскливого воя лагерная жизнь замерла. Зелёные здоровяки отвлеклись от еды и мордобоя и, подняв головы вверх, настороженно прислушивались, гадая, что это вообще может быть…

Спустя полчаса Углу-ук лёгкой пружинистой походкой вышел из шатра и, подбоченясь, оглядел остальную очередь. Его ребята выглядели ещё хуже, чем прежде – особенно, Ум-ры, которому предстояло стать следующим.

— Ну сто, салаги? – из-за недостающего зуба воитель говорил с дурацким свистом. – Обделались? Проходи следуюссий!

|

|

Молитесь за русских. Потому что русские - это жизнь... |

Вы ведь так не хотели жить вместе с русскими. Вы говорили, что русские - оккупанты, что они изувечили вашу древнюю великую культуру, что они эксплуатируют вас и выкачивают ресурсы из вашей богатейшей земли. Вы не хотели учить русский язык, язык захватчиков. Вы говорили русским: уезжайте, убирайтесь с нашей земли! Без вас мы будем жить богато и счастливо! Без русского сапога у нас тут будет высокая национальная цивилизация и демократия. И золотые унитазы.

Русские уехали. И что же вы? Не справились? Где ваши золотые унитазы, где спорт, культура, язык, где всё то, чему мешали русские оккупанты? Или русские оккупанты мешали только байству, рабству, бандитизму, разрухе и наркотрафику? Этого-то добра у вас теперь много. Вот она оказалась какая, ваша цивилизация.

Ну и ладно. Оно же всё теперь ваше, как вы хотели! Что же вы теперь сюда приперлись, за нами, за русскими? В наших туалетах за нами чистить наше дерьмо. Почему? Как так получилось?

Где же ваша национальная гордость, где ваша независимость, ведь всего этого было выше крыши, когда вы нас, русских, выгоняли со «своих» земель? Куда всё делось? Может, теперь признаетесь: да, русский брат, мы не справились. Мы не доросли до того, чтобы сами в своём государстве жить. Пожалуйста, прими нас обратно в свою семью. Может, русские вас и примут.

Но вы же не так, вы же лезете в дом к русским с чёрного хода! А может, я теперь не хочу вас у себя видеть? Ни гостями, ни слугами. Ни в каком качестве, просто не хочу, и всё.

Молитесь за русских. Не потому, что русские - господа, требующие себе особых почестей и уважения. А потому, что без русских - все погибнете. И 1/6 часть суши превратится в настоящее царство Мордора, уничтожаемое нищетой, разрухой и кровавыми междоусобицами.

Молитесь за великий русский народ. За то, чтобы он воскрес. За то, чтобы он был силен и крепок. Ибо сила и крепость русского народа - это сила и крепость Добра и Любви. Которая и вас всех защитит и обережет от любой угрозы и нужды.

Молитесь за русских. Потому что русские - это жизнь...

|

|

Понравилось: 2 пользователям

Запеченная котлетка под « сырной шубой» |

Оригинальное горячее блюдо из фарша, которое представляет собой запеченную котлетку под « сырной шубой». Это полноценное блюдо украсит любой праздничный стол. Ничего сложного в приготовлении, а очень вкусно и сытно.

Ингредиенты:

Соль по вкусу;

Перец черный молотый по вкусу;

1 ст.л. майонеза или сметаны;

Приготовление:

Шаг 1

Свиное мясо перемолола в фарш, добавила молотый репчатый лук, соль, черный молотый перец и все хорошо перемешала между собой.

Шаг 2

Порезала лук полукольцами и разложила его на дно противня

Шаг 3

Сформировала котлеты, формой как в гамбургере и положила на «луковую подушку». На котлету положила жареные грибы, затем натертый на средней терке сырой картофель, смешанный с майонезом, а сверху все засыпала тертым сыром. Затем выпекала в разогретой до 180 °духовке приблизительно 30-40 минут.

Эти котлетки очень вкусные горячие и хорошо сочетаются со свежим салатом...

|

|

Зеленые салаты с сытными мясными добавками... |

В конце мая – начале июня ожидается буйство зелени: не только на улице, но и в тарелках. И это весьма кстати – можно прийти в себя после смутного холодного периода. А для пущей сытости добавляйте в салаты ваши любимые виды мяса: стейк, окорок, куриную грудку...

Салат со стейком, авокадо, клубникой и соленым лимоном

- 400–500 г стейка пиканья

- 2 спелых авокадо

- 100 г твердой клубники

- 100 г смеси шпината и руколы

- 2 узбекских лимона

- оливковое масло

- морская соль среднего помола

- свежемолотый черный перец

- крупные каперсыдля украшения

- 2 ст. л. цветочного меда

- 2 ст. л. неострой горчицы

- 2 ст. л. яблочного уксуса

- 80 мл оливкового масла

Салат из курицы с овощами и арахисовой заправкой

- половина готовой курицы-гриль

- половина кочана пекинской капусты

- 2 большие морковки

- 4–5 стеблей зеленого лука

- 1 небольшой пучок кинзы

- 50 г жареного арахиса

- растительное масло

- соль, свежемолотый черный перец

- 30 г жареного арахиса

- 3–4 зубчика чеснока

- 3 см свежего корня имбиря

- 3 ст. л. соевого соуса

- 2 ст. л. темного кунжутного масла

Салат из индейки с романо и сладким луком

- 400–500 г филе грудки индейки

- 1 кочан салата романо

- 1 красная крымская луковица

- 4 хрустящих огурчика

- 2 ст. л. каперсов

- соль, свежемолотый черный перец

- сок и цедра половины лимона

- 1 ст. л. дижонской горчицы

- 1 ст. л. томатного сока

- 80 мл нерафинированного кукурузного масла

Азиатский салат из свинины с помело и заправкой с чили и шалотом

- 500–600 г свинины

- 1 большое помело

- 1 большая морковка

- 6 луковиц шалота

- 4 веточки мяты

- 1 маленький пучок зеленого лука

- цедра 2 лаймов

- растительное масло

- соль, свежемолотый черный перец

- 2 зубчика чеснока

- 1 небольшой красный перец чили

- 4 ст. л. рыбного соуса

- сок 2 лаймов

- 2 ст. л. коричневого сахара

Салат из окорока с перцем, фетой и мятой

- 400 г тамбовского окорока

- 4 сладких красных перца

- 200 г феты

- 100 г маслин каламата

- 3 ст. л. каперсов

- 2 небольшие луковицы шалота

- горсть листьев мяты

- оливковое масло

- сок и цедра половины лимона

- соль, свежемолотый черный перец

Мясной шопский салат

- 300–400 г остатков запеченного, вареного мяса или мясных деликатесов

- 2 сладких красных перца

- 2 больших хрустящих огурца

- 300 г разноцветных помидоров черри

- 1 красная сладкая луковица

- 2 ст. л. лимонного сока

- 4 ст. л. оливкового масла

- соль, свежемолотый черный перец

|

|

«Иттрий раздора»: Инициатива КНР по редкоземельным металлам может вызвать кризис в ядерной отрасли США... |

В Китае обсуждается вопрос о том, как можно ответить на новые ограничительные меры, которые вводятся против КНР Соединёнными Штатами Америки. На фоне договоренностей о частичном снижении пошлин Вашингтон неожиданно объявил о таком ограничении как запрет на въезд в США учёных и аспирантов из Китайской Народной Республики. Решение это принято лично Дональдом Трампом и объясняется как мера защиты интеллектуальной собственности и технологий США.

В первую очередь речь идёт о запрете на въезд в Соединённые Штаты тех китайских учёных, которые, как заявлено, «поддерживают курс на слияния военных и гражданских технологий».

Особенный упор - на деятельность, связанную с медицинскими и биологическими работами.

В Китае заявили о том, что подобного рода решение считают дискриминационным и заявляют, что американская администрация сама подтачивает основы научно-технического сотрудничества.

Одно из направлений, где Китай готов принять ответные меры в отношении США, - экспорт редкоземельных металлов, без которых сегодня невозможно развитие целого ряда высокотехнологичных отраслей.

К настоящему моменту Китай успел превратиться в крупнейшего производителя редкоземельных металлов. На его долю в 2018 году приходилось 70 с лишним процентов всего мирового рынка. При этом в Китае ранее отмечали проблему незаконного вывоза редкоземельных металлов в Северную Америку.

Так, говорится о вывозе в США такого редкоземельного металла как иттрий, своих запасов которого США не хватает для реализации многочисленных проектов. Китай является лидером по добыче этого металла. В США иттрий и его сплавы используются, помимо всего в прочего, в военной, ракетно-космической и ядерной отраслях. По последним данным, ведутся разработки ядерной ракетной силовой установки на основе сплава иттрия. А используется этот редкоземельный материал в связи с тем, что он не взаимодействует с расплавами урана и плутония.

В ядерной отрасли США используется такое соединение как тетраборид иттрия YB4.

Этот материал обладает уникальными характеристиками, позволяющими его использовать в качестве основы при создании управляющих стержней атомных реакторов.

Если Китай полностью закроет вывоз иттрия в США, то это вызовет кризис всей ядерно-технической отрасли. Этаки "иттрий раздора". Именно поэтому в Штатах решили активизировать переговоры с Японией, где тоже имеются запасы иттрия. Но проблема в том, что месторождение это глубоководное, а значит его разработка может быть связана с огромными затратами...

|

|

Максим Галкин случайно раскрыл все карты. Но не Путина с Собяниным... |

Фото: Кирилл Зыков / АГН "Москва"

В интернете разгорелся нешуточный скандал вокруг видеоролика Максима Галкина. Знаменитый юморист пародирует разговор между Путиным и Собяниным об усилении ослабления безграничных коронавирусных ограничений в Москве. Говорят, что ролик вызвал раздражение "в верхах" и что его было велено удалить с нескольких сайтов. В защиту ролика уже выступили многие представители неравнодушной общественности: Николай Басков, Жасмин, Елена Воробей, Стас Пьеха и другие.

Не будем спорить о качестве ролика (мне он показался ехидным и более-менее смешным), о его теме (да, собянинские "прогулки по номерам" вывели из себя огромное количество абсолютно лояльных москвичей), да и о допустимости пародировать первое лицо (сам Владимир Путин как раз о Галкине высказался иронически и снисходительно: дескать, сам президент не против такого рода пародий).

Можно даже признать, что у нас в стране есть проблемы со справедливостью, свободой и цензурой. Только вот позвольте пару слов. Для протокола.

"Словно мафия, или просто семья"

Популярные деятели искусства, особенно массового, популярного, всегда и везде представляли собой что-то вроде касты (назовём её богемой). В советские времена пропуск в богему выдавался партноменклатурой по двум критериям: во-первых, необходима была верность начальству и идеям марксизма-ленинизма, во-вторых – талант и популярность. Первое – необходимое условие, второе – достаточное. Баланс поддерживался: "советскими людьми" обязаны были быть все, талантливыми – хотя бы половина.

Слом советской системы был активно и от души поддержан "богемой" и прочей элитой. Его радостно приветствовали – уверен, что многие от души – многие советские режиссёры, писатели, журналисты, в том числе бывшие в советское время секретарями парткома Гостелерадио (как Владимир Познер) и любимыми певицами Брежнева (как Алла Пугачёва).

Более того, постсоветская "богема" сформировалась на основе самой что ни на есть советской – в ней остались практически все популярные и успешные, вне зависимости от взглядов или их отсутствия: и демократ Эльдар Рязанов, и бывший коммунистический пропагандист Владимир Познер, и критически встретивший "перестройку" Никита Михалков. Объекты насмешек для КВН восьмидесятых, "вечные" уже в советское время Лев Лещенко и Иосиф Кобзон, а также София Ротару, Валерий Леонтьев, Юрий Антонов остались в мейнстриме. Но наступила свобода и – как первый этап свободного рынка – свобода базарная. На короткое время двигателями карьер стали не советские худсоветы, а случай, удача или лихое бабло авторитетных предпринимателей (в первую очередь бандитов и воров). Но постепенно базар заместился рынком, а бандюки – солидными олигархами. И оказалось, что богема осталась практически неизменной.

Но критерии "богемности" изменились радикально. Место идейности и таланта заняли лояльность и продаваемость (необязательно продажность). В результате богемообразование утратило централизованный характер. Мало ли что нравится какому теленачальнику, главное – рейтинги. А для рейтингов ни талант, ни идейность не важны.

Но вот рейтинги – они же не свободным голосованием определяются. Ты выбираешь из того, что тебе показывают, из того, что ставят "в ротацию". А ставят "в ротацию" те, кто тусуется вместе со всей богемой, кто богатеет за счёт самопровозглашённых "звёзд" и даёт наживаться им. То есть в конечном счёте, словами Твардовского: "Это вроде как машина скорой помощи идёт: сама едет, сама давит, сама помощь подаёт".

Наша "богема". Фото: Игорь Иванко / АГН "Москва"

В свободные девяностые об этом часто проговаривались. Чем дальше, тем больше связывали "мафию" с одним и тем же человеком – с "Примадонной" (наверное, от марки советских сигарет – "Прима") Аллой Пугачёвой. Именно Пугачёвой приписывали крах карьер повздоривших с ней певичек. Именно Пугачёва дала 8 октября 1999 года корреспонденту самой тогда массовой газеты "Московский комсомолец" (главный редактор тогда и сейчас – нынешний член СПЧ Павел Гусев) потрясающее саморазоблачительное интервью. И самое убийственное в нём – даже не скандальный заголовок ("И все геи мира принесут ей по кусочку хлеба") и не удивительный рассказ о себе как о "ставленнице всех сексуальных меньшинств планеты". Главное вот что: "Дело в том, что это началось давным-давно – у евреев, у геев, сейчас у чеченцев [октябрь 1999 года. – Д. Ю.], у всей нашей многонациональной страны, которая должна быть цивилизованной, но никак не может ею стать. И есть один вопрос: хочется взаимной любви, да? Всем. А получается так, что геи любят родину, никуда не уезжают, чтобы где-то там быть геем, где возможны всякие браки и вообще хорошо. Но любовь не взаимная. Родина не любит этого гея… Я считаю, что любовь к родине должна быть взаимной. Как только она станет взаимной, то и геи, и евреи, и чеченцы, и все определятся, что такое родина. Там родина, где к тебе хорошо относятся, тогда и ты к ней хорошо относишься".

Патриотизм Шарикова: "Я без пропитания оставаться не могу. Где же я буду харчеваться?"

Пугачёвщина против собянинщины?

А Родина – во всяком случае, те, кто определял "культурную политику" от её имени – отнеслась к "Примадонне" и всему её войску примадонскому щедро. Очень щедро. Поила отнюдь не берёзовым соком – хватало на всё.

Обновлённая постсоветская богема конца 1990-х – начала нулевых почувствовала себя бесконечно защищённой, намного более защищённой, чем в номенклатурные времена. Неуязвимой. Неприкосновенной. Наши стенания советских времён – ах, Зыкина! Ах, Кобзон! Ах, Лещенко! – о неизменности советской эстрады на фоне нынешней стабильности богемы выглядят непонятными и странными. Подумаешь, 15 лет на эстраде Кобзон и Магомаев (и всё это время – в тренде, популярны, собирают залы и т. д.). А 30 лет подряд один и тот же Петросян? А 25 лет подряд один и тот же Галкин? А ПЯТЬДЕСЯТ лет подряд одна и та же Пугачёва?

Мы уже рассуждали тут о феномене "пугачёвщины" как способа зачистки русской культуры и насильственной дегенерации народа. Но сегодня меня больше интересуют вопросы социально-политические, такие как вопрос о "праве Галкина на рубку правды-матки".

Собственно, без собянинщины и всего, что она собой представляет (прежде всего она представляет собой реинкарнацию пресловутой "Семьи" конца 1990-х годов), никакого Галкина не было бы. Но этот внучатый муж "Примадонны" поворачивает свои оглобли не против "Семьи". Он действует точно так же, как всегда действуют приживалы, когда горит родное поместье. Как это было в 2004 году на Украине, когда кучмовские лизоблюды буквально за одни сутки перекинулись в "борцов с режимом" и напялили оранжевые тряпки. Как это было в 1991 году, когда отъявленные преследователи диссидентов из 5-го управления КГБ бросились встречаться со своими бывшими подследственными и умолять их о заступничестве ("я же с вами был так мягок! Меня заставляли!") и только потом обернулись в истовых демократов и авторитетных бизнесменов.

"Там родина, где к тебе хорошо относятся", – заявляет пугачёвщина и сдаёт родину со всеми потрохами, лишь только почует шанс подобрать себе какую-нибудь другую родину, которая отнесётся к тебе лучше в материальном исчислении. Но до последнего вздоха очередного "кровавого режима" стремится вырвать из его холодеющих рук почётные звания (как Пугачёва, получившая звание народной артистки СССР за день до прекращения существования Союза).

А вот Родина… Она (точнее те, кто её представляет официально) в этом смысле вообще ничего понимать и чувствовать не хочет.

И важно тут вовсе не право (или отсутствие права) на критику – сейчас все мы критики и чем больше спотыкаемся о московскую плитку, тем критичнее становимся. Важно другое – абсолютное право "пугачёвской мафии" и иже с ней, что бы они там ни говорили о "режиме", на приращение своих богатств, влиятельности и возможностей исключительно за счёт его, "режима", покровительства. Того самого "режима", который "страшно преследует свободу в СМИ". Занимается "путинской пропагандой". Цензурой. Буквально не даёт вздохнуть…

Кому? Символу русской медицины Леониду Рошалю, буквально вытолканному из информационного поля за невосторженный образ мыслей о злодейской "оптимизации"? Никите Михалкову, и правда популярнейшему и элитному, которого демократ и жертва цензуры (а также гэбешно-партийный пропагандист 1980-х) Познер обвинил в излишней провластности? И передача которого была вышвырнута из эфира государственной ВГТРК? Патриотически настроенных публицистов времён "Русской весны" 2014 года, изгнанных из газеты "Известия"? Священников, защищающих конституционные права верующих, которым заткнули рты в медиа и угрожают карами околоцерковные бюрократы? Ну этим, может быть, да. Действительно, зачем им, к примеру, бесогон?

А вот бесолюб Невзоров – добро пожаловать! Вместе с другими "революционерами достоинства" (какого? С мужским у них не очень) добро пожаловать на "Рупор Газпрома"! Или как оно там у них называется… А вот троекратный гражданин Познер – да вперёд, интервьюируй когда и кого хочешь, не забывая в промежутках клеймить "безрадостную и тяжёлую религию" – Православие. И, уж конечно, будьте как дома, вы все, у которых взаимная любовь к той родине, которая больше платит! Вы – прикормленные первыми кнопками "пугачёвские бунтовщики", погрузившие уже давно проданную и преданную ими и их покровителями страну в гнилое болото своей беспощадной бессмысленности...

|

|

Перехват над Черным морем британского самолета Sentinel R.1... |

29 мая 2020 года над Черным морем, помимо двух стратегических бомбардировщиков Rockwell В-1В Lancer ВВС США, находились также ведущие разведку района Крыма базовый патрульный самолет Boeing P-8A Poseidon авиации ВМС США и самолет радиолокационной разведки Sentinel R.1 ВВС Великобритании. Помимо перехвата обоих В-1В, российские истребители Су-30СМ из состава 43-го Севастопольского Краснознаменного отдельного морского штурмового авиационного полка авиации Черноморского флота с аэродрома Саки осуществили перехват и сопровождение британского самолета Sentinel R.1 (бортовой номер ZJ691, позывной RRR7305). Видео перехвата распространено известным сетевым аккаунтом Fighterbomber.

Самолет наземной радиолокационной разведки Sentinel R.1 (бортовой номер ZJ691) ВВС Великобритании, перехваченный над Черным морем истребителями Су-30СМ из состава 43-го Севастопольского Краснознаменного отдельного морского штурмового авиационного полка авиации Черноморского флота, 29.05.2020 (с) кадр из видео Fighterbomber

Королевские ВВС Великобритании располагают пятью введенными в строй в 2008 году самолетами наземной радиолокационной разведки Sentinel R.1, выполненными на базе бизнес-джетов Bombardier Global XRS и оснащенными радиолокационным комплексом бокового обзора Raytheon ASTOR (он же Sentinel Dual Mode Radar Sensor - DMRS) с АФАР. Передача данных осуществляется через аппаратуру спутниковой связи на наземную станцию. Самолеты состоят на вооружении 5-й эскадрильи ВВС Великобритании на авиабазе Уоддингтон.

Самолеты Sentinel R.1 предполагается вывести из боевого состава британских ВВС в марте 2021 года ввиду высокой стоимости необходимой модернизации. Сообщается, что для их замены правительство Великобритании рассматривает вопрос о приобретении в США нескольких дополнительных базовых патрульных самолетов Boeing P-8A Poseidon. Сейчас Великобритания заказала девять самолетов Р-8А, первые два из которых поставлены в начале года.

Видео (с) Fighterbomber

|

|

Зачем тушить голубцы с картофелем... |

«Хотите верьте, хотите нет, а голубцы в казане получаются намного вкуснее, чем в любой другой посуде», — улыбаясь, заявляет Сталик Ханкишиев. «Да и нет способа приготовить сытный обед для большой семьи, что был бы проще и быстрее этого», — добавляет шеф-повар.

А все тонкости приготовления голубцов по-узбекски ты узнаешь из пошаговой инструкции, которую мы составили заблаговременно.

ГОЛУБЦЫ В КАЗАНЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

- 2 кочана молодой капусты

- 700 г говяжьей вырезки

- 100 г риса

- 1 кг картофеля

- 700 г моркови

- 1 кг лука

- 250 г аджики

- 100 г маринованных томатов

- 250 мл томатного сока

- пучок укропа

- пучок петрушки

- соль по вкусу

- специи по вкусу

- 700 мл зигирного масла

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Сперва очисти капусту от верхних листов, вырежи кочерыжки и отправь кочаны в горячую воду на 10–20 минут. Дождись, пока листья начнут отделяться от кочанов и сразу же вынимай их.

В то время, пока кочаны варятся, можно заняться приготовлением начинки для голубцов. Прокрути мясо через мясорубку, а затем смешай фарш с рисом, солью и специями.

Очисти и нарежь 2 луковицы на маленькие кубики, а также измельчи укроп и добавь ингредиенты в миску с фаршем. Тщательно всё перемешай, после чего принимайся за формирование голубцов.

Далее необходимо нашинковать оставшийся лук полукольцами, а также почистить и нарезать морковь на крупные куски. Следом за морковью очисти и нарежь на четвертинки картофель.

После выливаем зигирное масло в казан и слегка прогреваем его. А затем отправляем обжариваться в нём лук с морковью.

И не забудь посолить овощи.

Дальше добавь в казан маринованные томаты, аджику и томатный сок. Хорошенько всё перемешай, убавь огонь и выложи голубцы в казан.

Остается лишь выложить картофель сверху на голубцы, посыпать ее крупно нарубленной петрушкой и залить всё водой.

После чего накрываем казан крышкой и оставляем голубцы с картофелем тушиться в течение 45–60 минут.

Подавать блюдо к столу лучше всего со сметаной или домашним майонезом.

Приятного аппетита!

|

|

Сочная куриная грудка в духовке с овощами... |

Куриная грудка по этому рецепту получается просто ШЕДЕВРАЛЬНО вкусной, и я не преувеличиваю! Попробуйте приготовить по этому рецепту, я уверена, что останетесь очень довольны! Куриная грудка получается нежной и сочной.

Чтобы приготовить сочную куриную грудку в духовке:

- Куриная грудка на кости – 800-850 г

- Чеснок – 3-4 зубчика

- Соевый соус – 4-6 ст.л.

- Мед – 1 ч.л. без горки

- Растительное масло – 2 ст.л.

- Кабачок – 1/3 шт.

- Помидор – 0,5-1 шт.

- Сыр – 80-100 г

Пошаговый рецепт:

1.В куриной грудке сделать надрезы-кармашки. Смешать измельченный чеснок, соевый соус, мед и растительное масло. Обмазать куриную грудку со всех сторон, чтобы маринад попал и в кармашки. Оставить мариноваться при комнатной температуре минимум на 30 минут, а лучше на 2 часа.

2.Кабачок, помидор и сыр нарезать тонкими пластинами. Вставить кусочки кабачка, сыра и помидора в надрезы. Уложить куриную грудку в форму для запекания. Смазать со всех сторон оставшимся маринадом.

3.Выпекать около 30-35 минут в духовке, заранее прогретой до 200 градусов, периодически поливая выделившимся соком. Если в вашей духовке есть функция верхнего гриля, то в последние 5 минут запекания можно воспользоваться этой функцией, чтобы зарумянить мясо сверху...

Пошаговый видео-рецепт:

|

|

Истерика в Вашингтоне... |

После возобновления протестов в Гонконге в период коронавируса Всекитайское собрание народных представителей (парламент КНР) поручило своему Постоянному комитету разработать закон о безопасности Гонконга, направленный на предотвращение его отсоединения от Китая, снижение риска массовых выступлений и внешнего вмешательства. Как ожидается, закон позволит органам безопасности Китая действовать в Гонконге и вступит в силу (став частью Основного закона Гонконга) уже в августе.

Англия, в 1997 году передавшая Гонконг Китаю с сохранением автономии на 50 лет, ограничилась вялым призывом уважать автономию. А вот в США перспектива обеспечения безопасности Гонконга вызвала подлинную истерику.

США и Великобритания призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу

Трамп пригрозил Китаю «мощным» ответом, а Помпео накануне голосования ВСНП уведомил конгресс, что Гонконг утратил автономию, на основании которой США поддерживали с ним особые отношения. Ранее власти США грозили Китаю санкциями, американские медиа сообщали о планах установления контроля над транзакциями и заморозки активов китайских госслужащих и компаний, а также отказ чиновникам в визах. Пресс-секретарь Белого дома отказалась отвечать на вопрос журналиста, лишат ли США Гонконг статуса отдельной таможенной территории.

При этом официальные лица США умудрились зафиксировать, что пытались через Гонконг изменить общественную систему самого Китая, признав тем самым своё систематическое и целенаправленное вмешательство во внутренние дела Китая.

Эта позиция наглядно доказала оправданность действий Китая, стремящегося защитить себя от политической агрессии США и пресечь их попытки организовать внутриэлитный кризис в Китае дестабилизацией Гонконга.

Канцелярия МИД Китая призвала США уважать международное право и прекратить вмешательство во внутренние дела Китая и, в частности, в дела Гонконга, пригрозив решительными контрмерами.

Таким образом, отношения США и Китая вновь обострились. Вероятно, заключённое в конце прошлого года соглашение (подразумевавшее, насколько можно судить, и разделение глобальных зон влияния) было разорвано Трампом для получения конъюнктурных преимуществ перед выборами.

Угроза Китая опрокинуть американскую экономику распродажей госбумаг США привела к капитуляции Трампа, отменившего повышенные пошлины на китайский импорт до 7 августа (отчасти потому, что нищающий электорат надо поддерживать дешёвыми товарами). Однако новое наступление США ещё раз подтверждает: на этапе срыва мира в глобальную депрессию никакие договорённости не могут быть устойчивыми и долговременными. Соглашение вроде вожделенной «Ялты-2» возможно лишь на выходе из глобальной депрессии, но никак не на входе в неё.

При этом возможные потери Гонконга от санкций как минимум будут компенсированы его внутренней стабилизацией.

Стенающие, что США подорвут его роль как мирового финансового центра, игнорируют уже произошедшее драматическое изменение его статуса. Гонконг уже теряет эту роль: его вхождение в соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией поставило на нём крест как на одном из ключевых финансовых центров Азиатско-Тихоокеанского региона.

Трамп анонсировал «мощный ответ» Китаю из-за действий против Гонконга

Его роль была исключительной (а роль Сингапура таковой и остаётся) в силу интенсивного патриотизма, свойственного почти всем странам этого региона. Накал этого патриотизма, мало заметный со стороны, но исключительный по европейским меркам в каждой стране, фактически исключает возможность создания международного в подлинном смысле этого слова торгово-финансового центра в любой из них, так как остальные страны вряд ли смогут доверять такому центру в полной мере.

Он может существовать лишь в особом статусе города-государства-либо независимого, как Сингапур, либо автономного.

Поэтому автономный Гонконг, несмотря на бурный прогресс китайского Шанхая, сохранял свою значимость для региона, пока сам не отказался от своего статуса, уступив формальным требованиям глобальных финансовых структур, не склонных учитывать специфику даже самых значимых регионов. По сути, он был раздавлен финансовой глобализацией в её конце.

Последующая его агония, включая пресловутые беспорядки, лишь маскировавшие факт утраты им своего уникального статуса, представляла уже сугубо локальный интерес.

Длительное время значимость Гонконга заключалась в том, что он был центром британо-китайского партнёрства. Но возможный союз, который мог позволить Англии вернуть себе глобальный статус, так и не состоялся (да и не мог состояться по объективным причинам), после чего Гонконг утратил свою ценность как «точки объединения сил» бывшей и будущей империй.

Зато он приобрёл колоссальную важность для США как одно из полей развязанной ими против Поднебесной всеобъемлющей политической войны.

Закон о безопасности Гонконга лишает США возможности использовать его как фактор дестабилизации Китая, и детская обида американской администрации на это напоминает обиду великовозрастного оболтуса, у которого неожиданно для него отобрали спички и канистру с бензином...

|

|

"Какого дьявола?": Совет Европы будет оценивать поправки в Конституцию России... |

Фото: Council of Europe Parliamentary/Globallookpress

Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России. "Тут поневоле возникает целая серия вопросов. Главный из них прост, как первая исповедь девственницы: какого дьявола?" - яростно негодует политолог и экономист Евгений Сатановский.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.

Новость вызвала изумление и гнев политолога и экономиста Евгения Сатановского.

"Тут поневоле возникает целая серия вопросов. Главный из них прост, как первая исповедь девственницы: какого дьявола?" - пишет он на своём Telegram-канале АРМАГЕДДОНЫЧ.

Сатановский напоминает, что Конституция, при всех её достоинствах и недостатках - российская. Поправки - тоже. Да и Путин, как бы к нему ни относились, - всё-таки российский президент. В этой связи политолог не совсем понимает, при чём тут Европа, ПАСЕ и Венецианская комиссия? И какое вообще они имеют отношение к внутренним российским делам.

"С какого бодуна они вообще что-то у нас тут в законодательстве на предмет соответствия чему-то их, европейскому, будут рассматривать? Какое основание у них для этого есть? Гарнизоны у нас стоят натовские или ещё что? Кремль, скажем, у них в залоге?" - негодует Сатановский.

Он добавляет, что если Европе так хочется влезть в дела России, то пусть всем составом Евросоюза входит в состав Российской Федерации. Тогда, пожалуйста, пусть участвуют во внутренних делах страны, заключает политолог.

Напомним, что в одной из предложенных поправок к Конституции говорится, что Россия обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Эта поправка навсегда закроет проблему Крыма и Южных Курил, уверена политолог Наталья Елисеева.

"По факту этой поправкой мы защищаем свои границы, свой суверенитет, свою территориальную целостность", - цитирует её слова Nation News...

|

|

Этот день в авиации. 30 мая |

1906 - Родился Сергей Тимофеевич Кишкин — советский учёный в области металловедения. Академик АН СССР / РАН. Лауреат Ленинской премии(1984)и трёх Государственных премий СССР (1942,1949,1968),двух премий Совета Министров СССР (1950, 1981). Специалист в области металловедения и создания высокопрочных и жаропрочных конструкционных материалов. Доктор технических наук (1940). Член-корреспондент АН СССР по Отделению технических наук (металлургия и металловедение) с 10 июня 1960 года, академик по Отделению физикохимии и технологии неорганических материалов (конструкционные материалы и их обработка) с 1 июля 1966 года.

В начале 1950-х годов ВИАМ по предложению С. Т. Кишкина начал разрабатывать для лопаток турбин реактивных двигателей литейные жаропрочные сплавы, обладающие рядом преимуществ перед деформируемыми: можно ввести большее количество легирующих элементов, отливать полые охлаждаемые лопатки, скорость диффузии в литейных сплавах меньше, а стабильность структуры больше. Температурный уровень жаропрочности отечественных жаропрочных сплавов возрос с 800 до 1050 °C при напряжении 140 МПа за 100 ч. Под его руководством создано целое семейство новых высокожаропрочных сплавов для монокристального литья турбинных лопаток всех типов двигателей гражданских и военных самолетов. Опубликовал десятки научных трудов.Научная школа С. Т. Кишкина вырастила многих специалистов для предприятий авиационной промышленности. Более ста его учеников, защитили кандидатские и докторские диссертации.Умер 3 мая 2002 года.Похоронен в Москве на Востряковском кладбище...

1910 - На рижском ипподроме состоялись публичные испытания приобретенного в частном порядке в Берлине у фирмы "Флюгмашинен Райт" самолёта Wright Flyer . Его купил директор завода "Мотор" в Риге Теодор Калеп. Калеп одним из первых в России решил наладить выпуск самолётов и моторов к ним, и "Райт" должен был послужить образцом для первой партии машин российского производства. Испытания окончились полным провалом...

1930 - К-5 перелетел в Москву, где выдержал экзамен перед государственной комиссией. Госкомиссия установила, что самолёт вполне отвечает предъявленным требованиям. Но двигатель ненадёжен - частые поломки коленчатого вала и шатунов, отказ свечей, и его следует заменить. Под новый двигатель - Pratt & Whitney Hornet, создавали второй опытный самолёт. Он был готов только весной 1930, когда двигатель наконец был получен. Этот экземпляр участвовал в перелёте по городам Украины в мае - июне 1930.

1933 - Cостоялся первый полёт прототипа G.5/1 самолета Fiat G.5. После проведения испытаний фирма получила контракт на 34 экземпляра модифицированных самолётов G.5bis с двигателем Fiat A.70 мощностью 200 л.с. Строительством самолётов занималась дочерняя фирма CMASA. Из построенных машин лишь одна пережила Вторую Мировую войну.

1934 - Родился Алексей Архипович Леонов (30 мая 1934, Листвянка, Тисульский район, Западно-Сибирский край, РСФСР, СССР — 11 октября 2019, Москва, Россия) — лётчик-космонавт СССР № 11, первый человек, вышедший в открытый космос. Дважды Герой Советского Союза (1965, 1975), генерал-майор авиации (1975). Лауреат Государственной премии СССР (1981).

В 1955 году окончил 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения лётчиков в Кременчуге, куда поступил по комсомольскому набору. В 1957 году окончил Чугуевское военное авиационное училище лётчиков (ВАУЛ).

В 1960 году был зачислен в первый отряд советских космонавтов. 18-19 марта 1965 года совместно с Павлом Беляевым совершил полёт в космос в качестве второго пилота на космическом корабле «Восход-2». В ходе этого полёта Леонов совершил первый в истории космонавтики выход в открытый космос продолжительностью 12 минут 9 секунд.

22 января 1969 года находился в автомобиле, обстрелянном офицером Виктором Ильиным в ходе покушения на Брежнева. Не пострадал.

В 1971 году был командиром основного экипажа Союза-11. Незадолго до старта медкомиссия дала отвод Кубасову, экипаж сменили. Полетели дублёры — Добровольский, Волков и Пацаев, погибшие во время посадки спускаемого аппарата.

В 1975 году, 15—21 июля, совместно с В. Н. Кубасовым, совершил второй полёт в космос в качестве командира космического корабля «Союз-19» по программе «ЭПАС» (программа «Союз — Аполлон»). Продолжительность полёта — 5 суток 22 часа 30 минут 51 секунда. Тогда впервые в мире была проведена стыковка кораблей двух разных стран.

В 1970—1991 годах — заместитель начальника Центра подготовки космонавтов. В 1981 году окончил адъюнктуру при Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского. Кандидат технических наук. С марта 1992 года генерал-майор авиации А. А. Леонов — в запасе. Имеет 4 изобретения и более 10 научных трудов.

Вышел на пенсию в 1991 году, проживал в Москве. В 1992—1993 годах был директором космических программ фирмы «Четек». В настоящее время — советник первого заместителя председателя совета директоров «Альфа-банка». Получил признание как художник (многие работы писал совместно с художником Соколовым), его работы широко выставляются и публикуются.

Скончался 11 октября 2019 года на 86-м году жизни] в Москве, в госпитале имени Бурденко. Похоронен с воинскими почестями 15 октября в Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище...

1942 - Первый полёт модифицированного B-17F Flying Fortress. B-17F-1-BO 41-24340 был первым из новой серии знаменитого бомбардировщика второй мировой войны. В то время как визуально практически ничем не отличается от B-17E, он имел более 400 улучшений на основе раннего опыта военного времени с B-17D и B-17E.

1942 - Погиб в бою Борис Феоктистович Сафонов, дважды Герой Советского Союза (1941, 1942, посмертно), лётчик, подполковник (1942). В Великую Отечественную войну служил в истребительной авиации Северного флота, командир эскадрильи и полка; сбил 30 и в группе 3 самолёта. Большинство побед одержал на устаревшем советском истребителе И-16, в последний бой ушёл на истребителе "Киттихаук" Р-40. В честь Героя в Заполярье один из поселков носит его имя - Сафоново.

1942 - Американская армия официально приняла на вооружение вертолёт XR-4. Военные испытатели официально признали его надёжным и безопасным для полётов.

1944 - Приказом НКАП №371 всем главным конструкторам, занимающимся созданием истребителей, были официально выданы следующие задания. А.С.Яковлеву надлежало модифицировать истребитель Як-9 с мотором ВК-105ПФ, оснастив его дополнительным однокамерным ракетным двигателем РД-1 конструкции В.П.Глушко, а также разработать экспериментальный истребитель с таким же, но трехкамерным ракетным двигателем С.А.Лавочкина обязывали произвести аналогичную доработку истребителя Ла-5 с мотором АШ-82ФН или АШ-83, а также спроектировать экспериментальный истребитель с реактивным двигателем ТР-1 конструкции А.М.Люльки. Н.Н.Поликарпову приказывали разработать экспериментальный истребитель с двухкамерным реактивным двигателем конструкции Л С Душкина, а П.О.Сухому - экспериментальный истребитель с мотором ВК-107А и дополнительным воздушно-реактивным двигателем с компрессором конструкции ЦИАМ, а также модификацию самолета Су-6 под мотор АШ-82ФН 2ТК-2 или АШ-83 с дополнительным однокамерным двигателем РД-1. Что касается А.И.Микояна и М.И.Гуревича, то в их задачу входило создание экспериментального истребителя с мотором ВК-107А и дополнительным воздушно-реактивным двигателем с компрессором конструкции ЦИАМ.

Таким образом, ввиду неясности, какое из направлений в реактивном двигателестроении наиболее перспективно, конструкторам поручили охватить все реально существовавшие на то время типы реактивных силовых установок - ЖРД, ТРД и ВРДК.

Создание экспериментального истребителя с турбореактивным двигателем конструкции А.М.Люлька было поручено только ОКБ С.А.Лавочкина. Однако первый отечественный ТРД с более высокими, чем у РД-1, характеристиками начал проходить стендовые испытания в 1945 году, показав тягу в 1250 кг. И только в 1947 году двигатель под обозначением ТР-1 прошёл государственные испытания, а его тяга достигла значения 1360 кг. Таким образом, от возобновления работ до завершения испытаний прошло еще около трёх лет.

1947 - Совершил первый полёт английский УТ самолет Р.108 Balliol, причём совершил со звездообразным поршневым двигателем Bristol Mercury мощностью 820 л. с. Через десять месяцев состоялся первый полёт следующей опытной машины, на которой был установлен предусмотренный проектом двигатель Armstrong Siddeley Mamba. Это был первый в мире полёт одномоторного турбовинтового самолёта.

1948 - Совершил первый опытный полёт первый опытный ХР5М-1 фирмы Glenn L. Martin Company, но P5M-1, первый серийный экземпляр, поднялся в воздух только 22 июня 1951года. Компания Martin решила усовершенствовать самолёт РВМ Mariner. В итоге был разработан самолет Martin Model 237, в котором крыло и верхняя часть корпуса объединились с новой конструкцией нижней части корпуса. Один из самолётов РВМ-5 Mariner служил в качестве опытного образца ХР5М-1, который, будучи заказанным для серийного производства, получил обозначение P5M Marlin. На корпусе ХР5М-1 были установлены наводимые радаром автоматические турели; силовая установка состояла из двух двигателей Wright R-3350 мощностью по 3250 л.с. Самолёт использовался в роли патрульного, для сопровождения конвоев, как противолодочный самолёт, в спасательных операциях. Этот самолёт оставался на вооружении до середины 1960-х гг. Кроме самолётов, действовавших в составе ВМФ США, 10 машин P5M-2 были поставлены в авиацию ВМФ Франции. После 1962 года самолёты получили обозначение P-5 Marlin.

1949 - Первое использование катапультного кресла Мартин-Бейкер в подлинной чрезвычайной ситуации происходит, когда пилот Дж. Ланкастер покидает рективный самолёт Armstrong Whitworth "Flying Wing". Всё окончилось благополучно.

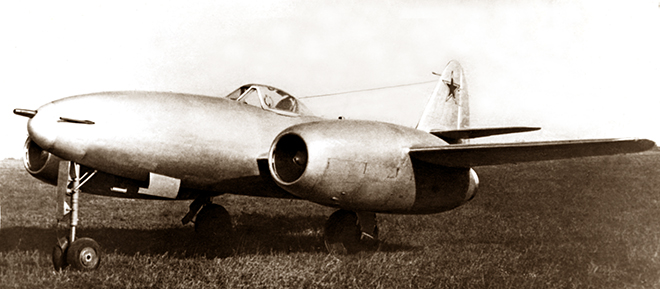

1952 - Первый полёт реактивной летающей лодки Р-1 ОКБ Г.М. Бериева,лётчик-испытатель Иван Моисеевич Сухомлин.

Испытания продолжались до февраля 1956 г., когда лётчик-испытатель М.Власенко, совершая аварийную посадку в мелководной части Геленджикской бухты, задел дно. Самолёт не восстанавливали.

В серийное производство Р-1 не пошёл. Он стал своего рода летающей лабораторией, с помощью которой была выяснена физическая картина скоростного движения на воде, изучены характеристики глиссирования и мореходные качества гидросамолета с реактивными двигателями. Опыт, накопленный при проектировании, постройке и лётных испытаниях Р-1, был затем использован при создании серийного реактивного гидросамолета «Бе-10».

1955 - Состоялся первый беспосадочный полёт Як-24 общей продолжительностью 4 часа 38 минут, когда вертолёт перегнали в Москву для подготовки к параду. Экипаж состоял из двух человек: Милютичева и механика Самсонова. До 1959 г. Милютичев выполнил уже 12 подобных перелётов, из них в четырех он летел только с механиком. В других полетах приняли участие лётчики-испытатели серийного завода А.Семенов, Н. Мокин, летчик ЛИИ О. Сыромятников, слушатель ШЛИ (школы летчиков-испытателей) В.Громов и механики А. Самсонов, Н. Букин, В. Мужчинкин. Перелёты оказались нелёгким делом для лётчика, который почти пять часов неотрывно управлял машиной, постоянно работая рукояткой и педалями. Только с 1957 г., когда на Як-24 в систему управления ввели демпфирующие устройства для автоматической стабилизации полёта, длительные перелёты перестали быть утомительными и даже обрели некоторую комфортность.

1957 - Катастрофа самолёта Ту-16, КК м-р Лойчиков А.С.

Самолёт выполнял маршрутный полёт в составе 36 машин, следовавших в кильватерном строю с интервалом эшелонирования 1000м. При подходе к Грозному, снижаясь с высоты 11300м, самолёт попал в мощную грозовую облачностью. Самолёт резко бросило в сторону с отключением правого двигателя. Самолёт потерял управляемость, а лётчик - пространственную ориентировку. Самолёт вошёл в плоский штопор и взорвался от удара о землю. Спаслась часть экипажа. Других подробностей нет.

1958 - Первый полёт пассажирского самолёта Дуглас DC-8.

В июне 1952 года фирма Douglas (объединившаяся в 1967году с фирмой McDonnell) образовала специальную группу для разработки своего первого реактивного пассажирского самолёта, который должен был конкурировать на рынке с самолётами Boeing 707. В июне 1955 года фирма объявила о начале разработки самолёта DC-8 с четырьмя ТРД. В октябре 1955 года авиакомпания "Пан Америкен" заказала первые 25 самолётов. В конце августа 1959 года была завершена сертификация, и в сентябре авиакомпании "Юнайтед Эрлайнз" и "Дельта Эр Лайнз" одновременно начали регулярную эксплуатацию. В течение следующих девяти лет компания Douglas построила 294 машины.

1959 - Состоялся первый полёт французского серийного УТС СМ.175 "Зефир". Для ВМС Франции был создан специализированный палубный УТС СМ.170М (Marine) с тормозным гаком, совершивший первый полёт 31 июля 1956 года. После испытаний во Франции, эти машины в 1957-1958 гг. выполнили несколько полётов с палубы английских авианосцев "Булварк" и "Игл". ВМС Франции приобрели 30 таких самолётов, получивших обозначение СМ.175 "Зефир".

1960 - Постановление Совета Министров СССР о постройке параллельно с однодвигательным В-8 и двухдвигательного варианта В-8А. В процессе эскизного и рабочего проектирования у инженеров ОКБ М.Л.Миля появилась идея усовершенствования не только трансмиссии, но и ряда других агрегатов и систем В-8. Также вышло Постановление Совета Министров СССР, согласно которому ОКБ-329 (ныне - Московский вертолётный завод им. М. Л. Миля) поручалась разработка лёгкого вертолёта в нескольких вариантах: пассажирском, сельскохозяйственном, транспортно-санитарном и учебном.

1960 - Решение Комиссии Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам о разработке МиГ-23 на базе МиГ-21ПФ с использованием системы вооружения С-23. В серийном производстве он должен был заменить на конвейере уже хорошо освоенный МиГ-21ПФ.Становление аэродинамического облика самолёта, которому присвоили заводской номер Е-8 (МиГ-21Ф имел индекс Е-6, а МиГ-21ПФ - Е-7), определялось сравнительно небольшим объёмом теоретических и экспериментальных исследований.

1961 - Перелет английского многоцелевого транспортного вертолёта Bristol Type 192 Belvedere по маршруту Бэттерси - Париж на международный авиасалон.Лётные испытания увенчал. Машина показала рекордное для вертолётов время - 1 ч 41 мин. 43 с. И это не смотря на то, что в полете отказал один двигатель! Вертолет пилотировал экипаж в составе командира старшего лётчика-испытателя фирмы Бристоль С. Хоусгуда, второго пилота Д. Фэркахэрсона и бортинженера Г. Бэнкса.

1962 - Лётчик-испытатель Владимир Сергеевич Ильюшин совершил первый полёт на опытном самолёте Су-15 (Т-58Д-1). Постройка первого опытного экземпляра Т-58Д-1, который предназначался только для снятия ЛТХ и отработки боковых воздухозаборников, завершилась в апреле 1962 г. Вместо радара и других целевых систем на нем установили контрольно-записывающую аппаратуру (КЗА) и центровочный груз. В ночь на 13 мая машину перевезли на лётно-испытательную и доводочную базу (ЛИиДБ) ОКБ на территории ЛИИ в Жуковском. Ведущим инженером по лётным испытаниям был назначен опытный специалист Р.Г.Ярмарков. Было отмечено, что у Т-58Д-1 по сравнению с Су-11 заметно уменьшился запас путевой устойчивости. Проблему решили с минимальными издержками: увеличили площадь киля, подняв его на 400 мм за счёт т.н. "проставки". Кроме того, для повышения энергоёмкости тормозов на основных стойках шасси установили колёса КТ-117 со спирто-водяной системой охлаждения.

1963 - Катастрофа самолёта Су-9, аэродром Мачулищи, лётчик к-н Сорокин Г.

При перегоне самолёта в Барановичи после взлёта самолёт потерял управление, перевернулся и с вращением упал в районе улицы Харьковской. Лётчик средствами спасения не воспользовался и погиб. Су-9 вместе с лётчиком ушёл в землю на 6 м.

1964 - Новый разведывательный комплекс Ту-95РЦ Постановлением Совмина поступил на вооружение.

1966 - Организован Совет "Интеркосмос" при АН СССР.

1966 - В США с космодрома Cape Canaveral в сторону Луны с помощью РН "Атлас Центавр" был осуществлён первый запуск штатного КА "Surveyor-1"/SC-1 осуществившего первую мягкую посадку американского КА на поверхность Луна. На Землю передано 11150 снимков лунной поверхности.

1971 - В США с космодрома Cape Canaveral в сторону Марса с помощью РН "Атлас-Центавр" был осуществлён запуск АМС "Mariner-9". Станция стала первым в истории человечества ИСМ. Аппарат выполнил глобальную картографическую съёмку поверхности планеты. На основании снимков АМС на Марсе были обнаружены вулканы, самый большой Олимпус Монс высотой 29 км. Также на Марсе был обнаружен гигантский излом (череда каньонов) длинной 6000 км шириной до 200 км и глубиной до 10 км. 6-й американский и 17-й в мире КА стартовавший с целью исследования планеты Марс.

1972 - Совершил полёт первый опытный американский тяжелый штурмовик A-9. A-9 - многоцелевой штурмовик разработанный американской фирмой Northrop. Под обозначением Northrop YA-9A компания построила два опытных одноместных самолёта в качестве заявки на участие в конкурсе на самолёт ближней поддержки (А-Х) для ВВС США. Это был свободнонесущий высокоплан, оснащённый двумя турбовентиляторными двигателями Avco Lycoming ALF 502 тягой 3400 кгc. В конкурсе самолёт YA-9A проиграл модели YA-10A компании Fairchild Republic.

1973 - Поднялся в воздух первый лётный экземпляр польского сельскохозяйственного самолёта М-15, который назвали "Ляля-два" или ЛЛМ-15.

1973 - Катастрофа самолёта Ту-16, КК командир отряда Шаров Н.В.

При заходе на посадку на аэродром Гвардейское столкнулся с землёй. Экипаж, 6 человек, погиб.Причина: отказ авиагоризонтов.

1973 - Катастрофа самолёта МиГ-25П, аэродром Ахтубинск, лётчик-испытатель Кузнецов Александр Вадимович.

Проводились испытания на шарнирные моменты. Требовалось проверить режимы на малой высоте и высоких скоростях. На одном из режимов самолёт неожиданно вошёл в неуправляемое вращение. Лётчик катапультировался, но при катапультировании ему перебило ноги. После приземления лётчик не смог дождаться спасательного вертолёта и умер от болевого шока.Аналогичные происшествия произошли вскоре с военным лётчиком Майстренко Владимиром Васильевичем в Кубинке и лётчиком-испытателем ЛИИ Олегом Васильевичем Гудковым(4 октября 1973 г.).

Причины: перекомпенсация дифференциального стабилизатора на трансзвуковых режимах. Когда самолёт попал на аварийный режим, плохо закрепленная приборная доска, вибрируя, постепенно «завела» крепежные болты, и они стали раскручиваться. Когда лётчик понял, что надо катапультироваться и привел катапульту в рабочее состояние, система спасения стала срабатывать по штатной схеме. Когда пошло кресло, сработали ножные захваты. Тросики, привязанные к приборной доске, должны были оторваться. Но они не оторвались, поскольку были привязаны контровкой. Контровка бы слетела, но из-за того, что болты открутились, приборная доска вывернулась и с силой ударила летчика по голени.

1973 - Катастрофа самолёта МиГ-25П, аэродром Кубинка, лётчик м-р Майстренко.

Лётчик тренировался над аэродромом в составе группы, готовясь к показу авиатехники перед членами руководства СССР. Перед трибуной на малой высоте на скорости, близкой к предельной, самолёты энергично выполняют горку. На очередной репетиции самолёт в момент перехода в горку, резко накренившись, ударяется о землю. Лётчик погиб.

Причина: перекомпенсация дифференциального стабилизатора на трансзвуковых режимах.

1974 - Европейский аэробус A300B2 получил американский сертификат.

А ведь всего лишь 28 мая 1969 года Франция и Западная Германия приняли решение о создании совместно с фирмой Hawker Siddeley европейского аэробуса. Проектирование началось в сентябре 1969г., а в декабре 1970г. был готов проект самолёта Airbus Industrie A300.

1976 - Завершились контрольно-серийные испытания Як-18Т, лётчик-испытатель Галицкий Глеб Сергеевич. Ведущим инженером была Л.Пушкина. Полёты выполнялись на Як-18Т СССР-81399 из аэропортов Шереметьево, Воронеж, Сухуми, Калинин (ныне Тверь). После 68 полётов и получения положительной оценки Як-18Т рекомендовали к эксплуатации в лётных училищах. Як-18Т- цельнометаллический низкоплан с прямым свободнонесущим крылом. Основными материалами, примененными в конструкции - алюминиевые сплавы Д16 и АК6.

1978 - Отменен очередной рейс самолёта Ту-144 (по указанию Генерального конструктора А.А. Туполева). Временная остановка эксплуатации оказалась в итоге окончательной.

1979 - Состоялся первый полёт нового реактивного самолёта Cessna Citation III, а второй опытный образец прошёл испытания через год, 2 мая 1980 года. 30 апреля 1982 года самолёт был сертифицирована, а через год уже начались первые поставки новой модели клиентам. Cessna 650 Citation III - административный самолёт, предназначенный для эксплуатации на авиалиниях средней протяженности. Разработка Cessna Citation III началась в 1978 году.

1979 - Взлетел самолёт Wilga 80, американский вариант польского Wilga 35. Близкий к нему вариант, но разработанный с учётом требований Pt 23 FAR США. Он существует в трёх вариантах: самолёт для использования в аэроклубах 80А, поплавковый гидросамолёт 80H и сельскохозяйственный 80R.

1980 - Завершены Государственные совместные испытания штурмовика Су-25.

1980 - Первый полёт итальянского легкого многоцелевого штурмовика MB.339K Veltro II.

Эта модификация, предназначенная прежде всего для выполнения задач по непосредственной авиационной поддержке сухопутных войск. Вооружение состоит из двух встроенных 30-мм пушек и подвешиваемого на шести пилонах оружия общим весом 1815 кг.

1991 - Рекорд скорости достигнут аэростатом «Вирджин». Во время тихоокеанского перелёта в 1991 г. максимальная скорость, которой достиг аэростат, составила 385 км/ч. Этот рекорд не перекрыт до сих пор. Во время того полёта был поставлен еще один рекорд - на дальность. «Вирджин» пролетел 10 878 км.

2005 - На Украине создано Национальное НПО "Антонов" из ведущих авиапредприятий (АНТК им.О.К.Антонова, "Авиант", ХГАПП и др.)

2016 - Торжественная выкатка из сборочного цеха ТАНТК им. Г.М. Бериева первого таганрогского Бе-200ЧС (№303).

2020 - Ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблём Crew Dragon c астронавтами НАСА Робертом Бенкеном и Дугласом Херли на борту стартовала с 39-го стартового комплекса Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде к Международной космической станции (МКС).Произведённый 30 мая в 22:22 по московскому времени пуск к МКС стал вторым для Crew Dragon и первым, проходящим с экипажем на борту.Изначально пуск, намеченный на 27 мая в 23:33 по московскому времени, был перенесён из-за неподходящих погодных условий...

|

|

Треска пашот... |

Специально для тех, кто боится пересушить, пережарить и всячески испортить вкус блюда во время приготовления, у французов есть гениальный техника — пашот. При такой термической обработке еда готовится в жидкости при температуре ниже точки кипения, что позволяет сохранить сочность продукта и его полезные свойства. Готовить этим способом можно птицу, мясо или овощи. А рыба пашот — так вообще получается выше всяких похвал.

| Средний лук-порей, только белые и светло-зеленые части, разрезать пополам вдоль | 2 шт |

| Веточки тимьяна | 4 шт |

| Зубчик чеснока, раздавить ножом | 2 шт |

| Цельное молоко (или смесь сливок и молока) | 720 мл |

| Филе трески без кожи весом по 170 гр. каждое | 4 шт |

| Свежемолотый черный перец, крупнозернистая соль | по вкусу |

Приготовление:

Объединить лук-порей, тимьян, чеснок и молоко в средней, широкой кастрюле.Щедро посолить и довести жидкость практически до кипения на среднем огне. Варить до тех пор, пока лук-порей, только начнет смягчаться, 6-8 минут. Аккуратно погрузить треску в молоко и варить до готовности рыбы, 7-9 минут.

По мере необходимости увеличивать или уменьшать огонь для поддержания температуры ниже точки кипения. Приготовление толстых кусков рыбы займет больше времени.

Переложить рыбу на тарелки и полить некоторым количеством жидкости, в которой она томилась. Сбрызнуть рыбу маслом, приправить перцем. Подавать с овощами или запеченным картофелем...

|

|

Свежие летние рецепты с гречкой... |

Нынешний год по праву может считаться годом гречки – она точно есть в каждом доме. Но что можно приготовить из этой крупы, кроме обычной каши или скучного гарнира? Рассказываем о летних вариациях блюд из гречки – свежих во всех смыслах!

5 советов как улучшить гречку

Рецепты с гречкой

Гречневая каша с корнеплодами

- 300 г гречки ядрицы

- 1 маленький корень сельдерея

- 1 крупная морковка

- 1 корень пастернака

- 1 корень петрушки

- 2 веточки тимьяна

- топленое масло

- соль

Гречневая каша с бараньими шкварками и луком

- 300 г гречки ядрицы

- 400 г курдючного бараньего сала

- 3 большие луковицы

- 1 ч. л. зиры

- 0,5 ч. л. хлопьев острого перца, по желанию, соль

Зеленая гречка с вешенками и кокосовым молоком

- 300 г зеленой гречки

- 200–300 мл кокосового молока

- 400 г вешенок

- 3 см свежего корня имбиря

- 2 зубчика чеснока

- 3 луковицы шалота

- 3 ст. л. растительного масла

- рыбный или соевый соус

- соль

|

|

Пикники у Вечного огня. Почему Невзорова не "рвут в клочья" за оскорбление Победы... |

Фото: Кирилл Зыков / АГН "Москва"

Вы знаете, что такое "парадобесие"? Это когда от самого только словосочетания "Парад Победы" кое-кого начинает корёжить так, словно бесы уже развели огонь под будущей сковородкой. Каждый раз в преддверии Дня Победы некоторые граждане "со светлыми лицами" старательно оплёвывают память народа о его великом прошлом, совершая очередные "каминг-ауты", снова и снова доказывая, что дна они ещё не достигли. Но где же широкое обсуждение и осуждение этих высказываний со стороны общественности?

Его почти не слышно, а контролирующие органы в это же время стыдливо молчат.

Между тем "парадобесы" готовы вывернуться наизнанку, то восхищаясь "героизмом фашистов" в битве под Курском, как это сделал Рустем Агадамов, то сожалея, что "немцы не стоят под Москвой" (этим "отметился" Виктор Шендерович), то призывая "всех интеллигентных людей забыть о параде Победы" (Антон Орехъ).

Невзоров снова пробивает дно

В этом году решил "пробить дно" коневед Александр Невзоров. О Дне Победы этот, с позволения сказать, "публицист", высказывается не в первый раз, да так, что его со смаком цитирует всё тот же Дмитрий Гордон. К примеру, несколько лет назад Невзоров заявил, что "Россия превращается в секту Победы", а в стране царит "добрый культ войны со своими шалабушками и цацками".

Не промолчал "публицист" и в этот раз. В очередном выпуске программы "Невзоровские среды", выходящей на "Эхе Москвы", он из своего "окопа" в питерской "Гельвеции" снова "рубанул с плеча" по параду Победы, обозначив его как покрашенный "бутафорский праздник", "бессмысленное времяпрепровождение" и "способ наврать всему миру о себе и о мощи своей армии, битой в Литве, Афганистане и Чечне". Вместо этого, уверен Невзоров, надо на Красной площади показать голограммы со "злобными преступлениями России". Ни больше ни меньше.

"Дикарский культ и "огонь для насильников"

Не забыл Невзоров потоптаться и на "Бессмертном полку" (к слову, на заставке к видеоролику с записью этой программы, выложенному на YouYube, красуется надпись "Нетраханный полк", и никого это не смутило – число просмотров свыше 300 тысяч).

"Выкапывание мертвецов, торжественный пронос их по деревне – это обязательная часть многих дикарских культов, ориентированных на особое почтение к предкам", – заявил журналист.

Прокомментировал Невзоров и ситуацию с инцидентом у Вечного огня в Кронштадте, где трое петербуржцев устроили "пикник с шашлыками". По словам журналиста, в Вечном огне "нет ничего священного", а горит он исключительно "для пьяных матросов и насильников, и поэтому его надо погасить".

Фигляру можно всё?

Уже этого вполне достаточно, чтобы "коневеда" подвергли остракизму и хотя бы виртуально, но закидали камнями. Конечно, Невзоров постоянно играет на публику в этакого "псевдоволанда", хотя на самом деле он в медиапространстве давно уже занял нишу дешёвого фигляра.

Но это – его роль. Однако почему на исполнение им этой роли почти никто не обращает внимания? Почему едва не разорвали в клочья Никиту Михалкова из-за нескольких гипотез, озвученных им в программе "Бесогон", да и саму передачу поспешили снять с эфира? Почему из-за критики Грефа и Гейтса на режиссёра обрушилась волна осуждения, а Невзоров с его мерзкими высказываниями, оскорбляющими и Победу, и народную память, в очередной раз остаётся незамеченным?

Почему смолчал Павел Гусев и не назвал аудиторию, внимающую Невзорову, "быдляком"? Почему Сергей Минаев, с присущей ему "креативностью", не облёк в "Цитату Дна" слова журналиста? От Владимира Познера по этому поводу мы ничего не услышали. Впрочем, и по соцсетям волна осуждающего возмущения тоже не прокатилась.

Откуда такая общественная когнитивная слепота? Почему никто не банит его видеоролики с возмутительной титровкой на YouTube? Может быть, кому-то просто выгодно направлять "гнев толпы" в строго определённое русло, а вот такое оплёвывание собственной истории не видеть в упор? Ответа на эти вопросы у нас нет. А получить их очень хотелось бы...

|

|

Такие разные Ильины: Что связывает звезду «Строговых», сыщика Путилина и интерна Лобанова... |

В нашем кино есть несколько звезд с фамилией Ильин, и многие не знают о том, что на самом деле их связывают родственные узы. Эта династия насчитывает уже 3 поколения актеров, знакомых зрителям разных возрастов: те, кто вырос на кинематографе 1970-х гг., наверняка помнят эпопею «Строговы» с Адольфом Ильиным. В 1980-х–1990-х гг. на экранах появились его сыновья – Владимир и Александр, а молодежи больше всего знакомо имя Александра Ильина-младшего, прославившегося ролью Лобанова в сериале «Интерны». Все Ильины очень разные, но есть одно, что их объединяет, – талант, который словно передается по наследству из поколения в поколение.

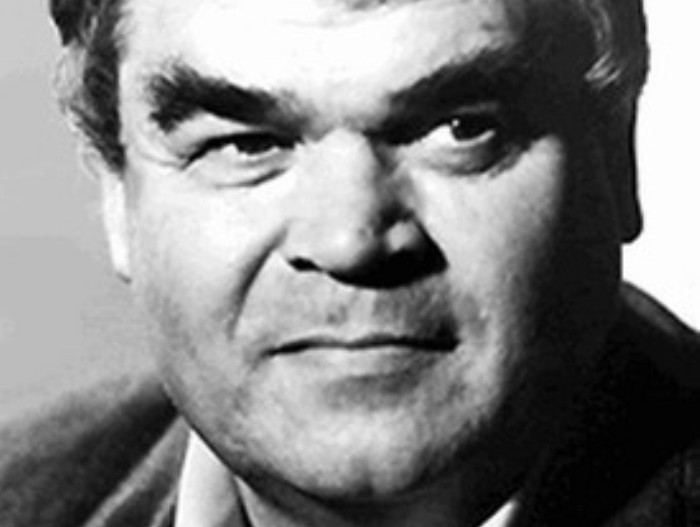

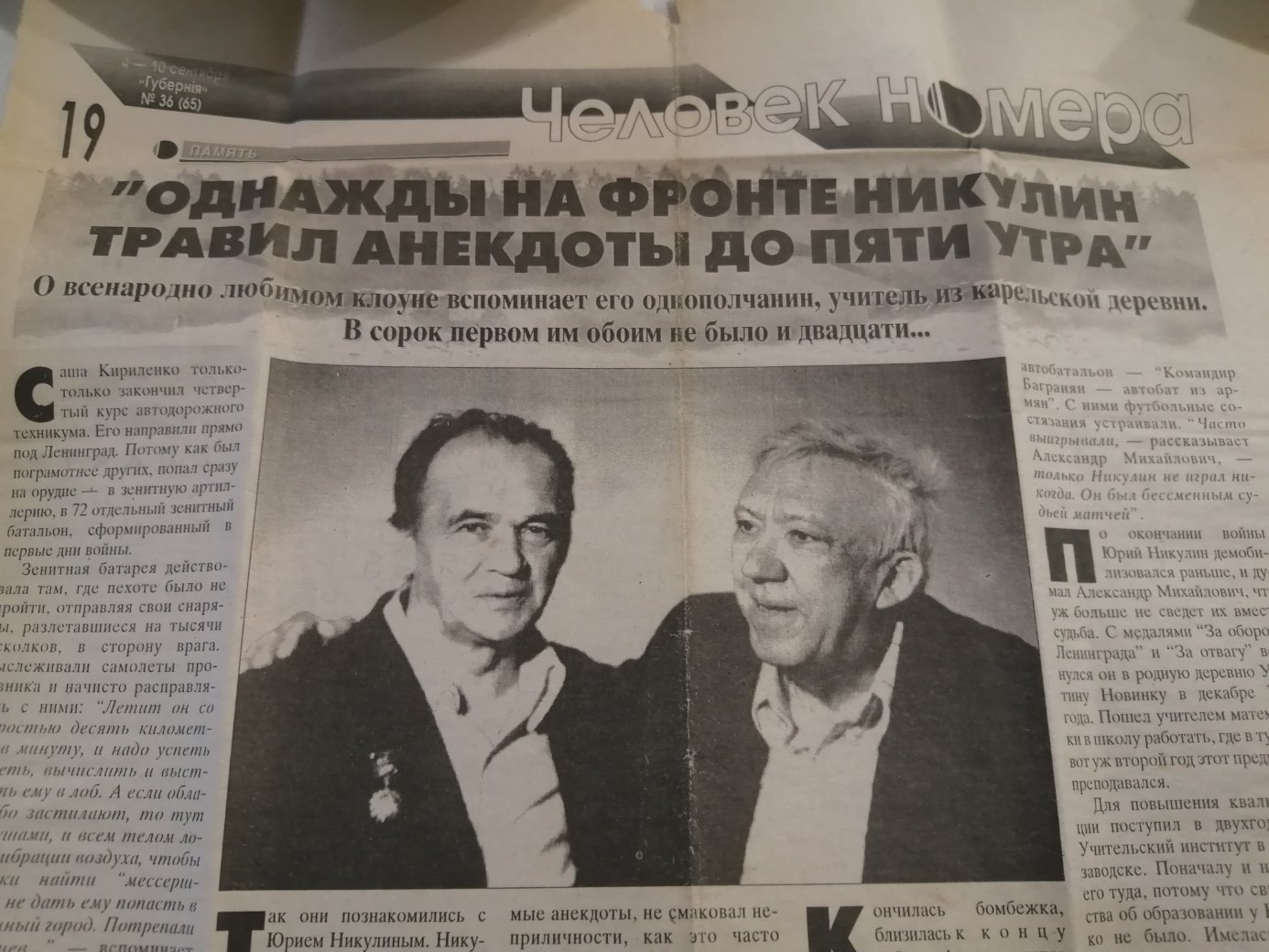

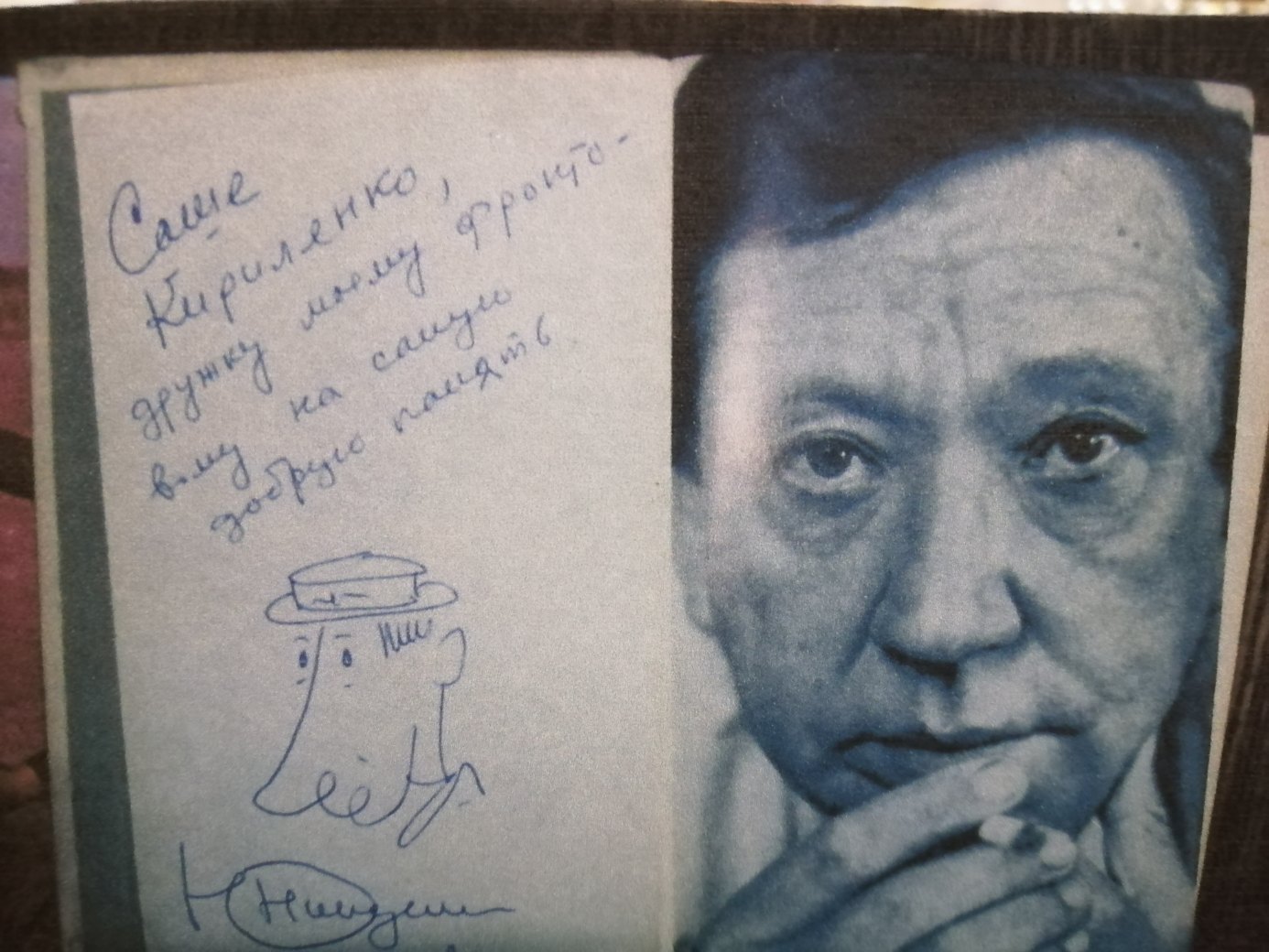

Адольф Ильин

Родоначальником этой актерской династии стал Адольф Ильин. Его творческий путь начался в 1938 г. в Свердловске, где Ильин выступал на сцене Театра оперы и балета им. А. Луначарского. С началом войны он ушел на фронт. В 1942 г. его наградили медалью «За отвагу», в наградном листе сообщалось: «За время своей службы санитаром т. Ильин вынес с поля боя следующее количество бойцов и командиров: под д. Новые Нивы 14 человек, под д. Верхние Секачи 24 человека, под д. Очистка 12 человек, под д. Каменка 8 человек, под д. Полунино 24 человека. Всего он вынес 82 человека раненых и с оружием. При выносе раненых т. Ильин проявлял смелость и мужество, оказывая раненым первую помощь под обстрелом противника, в любых боевых условиях. В Отечественной войне против немецко-фашистских оккупантов т. Ильин показал себя преданным и мужественным воином Красной Армии».

После войны Ильин окончил студию при Свердловском драмтеатре и продолжил свою карьеру в качестве театрального актера и режиссера на Свердловской киностудии. Сам он считал себя в первую очередь актером театра, а потому в кино снимался немного и редко играл главные роли, но даже эпизоды с его участием наверняка запомнились зрителям: Адольф Ильин исполнил роль командира дивизиона в фильме «Женя, Женечка и «Катюша», Эноха Дреббера в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона», ну а самой известной его киноработой стала одна из главных ролей – Евдокима Юткина – в 8-серийной киноэпопее «Строговы».

Владимир Ильин

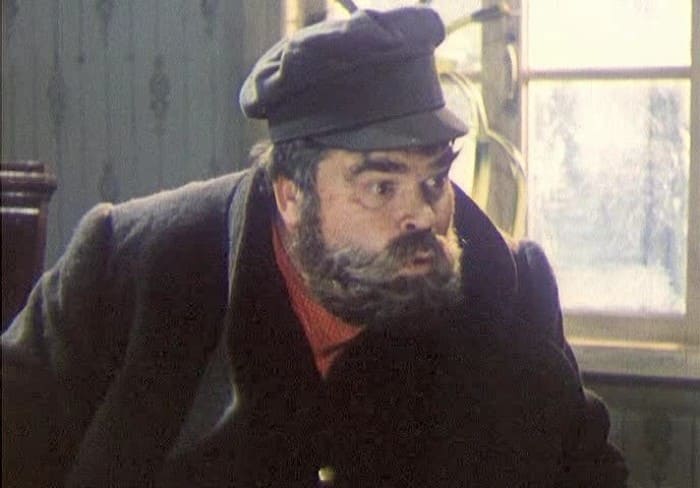

Оба сына Адольфа Ильина – Владимир и Александр – пошли по его стопам и тоже стали актерами. Первой фразой Владимира Ильина в кадре была: «Фрицы с тыла!» Тогда ему было 20 лет, и он снялся в эпизодической роли в фильме «Женя, Женечка и «Катюша», где играл его отец, о котором он говорил: «Я – папкин сын, и он мне открыл мир!» После этого Владимир окончил Свердловское театральное училище и продолжил сниматься в кино и выступать на театральной сцене, но популярность к нему пришла только после 40 лет, в эпоху перестройки, когда вышли фильмы с его участием «Мой любимый клоун», «Время летать», «Волкодав» и др.

В 1990-х гг. и в начале следующего столетия Владимир Ильин снимался очень много. Самыми известными его киноработами стали фильмы «Анкор, еще анкор!», «Утомленные солнцем», «Королева Марго», «Сибирский цирюльник», «Ландыш серебристый», «Марш Турецкого», «Заяц над бездной», «Сыщик Путилин», «Время первых». Всего в его фильмографии уже более 100 работ. Режиссеры, которые с ним работали, впоследствии охотно приглашали его снова. Владимир первый из династии Ильиных переехал из Свердловска в Москву, устроился в Театр им. В. Маяковского, а затем перевез туда и отца, и младшего брата. Все вместе они выступали на одной сцене.

Все, кто близко знает Владимира Ильина, отзываются о нем как о человеке очень добром, мягком, скромном, интеллигентном и дружелюбном. После того, как к нему пришла слава и он стал одним из самых востребованных отечественных артистов, его поведение и отношение к окружающим никак не изменилось. Он не требовал главных ролей, не заявлял о своем звездном статусе и не капризничал на съемочной площадке. Ильин – человек глубоко верующий. Говорят, без благословения своего духовника он не играет ни одну роль.

Александр Ильин

Младший брат Владимира Ильина Александр начал сниматься в кино с 8 лет – его отец часто брал сыновей на съемочную площадку. Уже тогда он твердо решил, что тоже станет актером. Александр рассказывал: «Отец колесил по стране с гастролями, и мы с ним. Торчали за кулисами, все спектакли знали наизусть. Иногда там же, за кулисами, и спали. Ляжешь на рояль, накроешься кулисой и спишь». Окончив Новосибирское театральное училище, Александр начал выступать на сцене местного театра, а позже вслед за старшим братом и отцом переехал в Москву.

Так же, как и его брат, он стал известен в конце 1980-х – 1990-х гг. Популярность ему принесли фильмы и сериалы «Следствие ведут Знатоки», «Артистка из Грибова», «Волкодав», «По Таганке ходят танки», «На углу у Патриарших», «О любви и прочих неприятностях», «Черчилль», «Однажды в милиции», «Кухня», «Физрук», «Форс-мажор». На данный момент он сыграл уже более 100 ролей в кино.

Александр Ильин-младший

У старшего брата Владимира детей не было, а вот у Александра родилось 3 сына, и все они тоже стали актерами. Самым известным из них стал Александр Ильин-младший. Его путь был предопределен с рождения, о чем он рассказывал: «У меня перед глазами был пример отца, дяди, старших братьев Ильи и Алеши. Дорог-то много, конечно, но актерская казалась наиболее интересной. Я тоже рос за кулисами, в первый раз вышел на сцену в четыре года». Он окончил Щепкинское училище, выступал на сцене Театра Российской армии и Российского академического молодежного театра.

В кино Александр начал сниматься с 9 лет, а самую известную свою роль – интерна Семена Лобанова – получил в 27. Сериал выходил на экраны на протяжении 7 лет, и за это время актер превратился в одного из самых узнаваемых и любимых в народе молодых артистов. Помимо съемок, Александр Ильин-младший занимается музыкой – он известен как вокалист и автор текстов группы «План Ломоносова». Он говорит, что только музыка дает ему ощущение свободы – ведь актер в своей профессии зависим от продюсера и режиссера.

|

|

Почему актриса, сыгравшая девочку Полину в фильме «Мужики», не соглашалась больше сниматься в кино: Ирина Иванова... |

В 1982 году на советские экраны вышел фильм «Мужики». Трогательная история обычного работяги, взявшего на воспитание трех сирот - детей любимой женщины. В главных ролях снимались любимый миллионами Александр Михайлов и Ирина Иванова, девочка, которая своим пронзительным, печальным взглядом покорила всю страну. Но после этого фильма на экранах девочка не появилась.

Детство Ирины

Родилась девочка в Москве, в интеллигентной семье. Родители делали все для того, чтобы привить дочке чувство прекрасного, семья регулярно посещала театры и музеи. Именно в театре девочка поняла, что мечтает связать свою судьбу с актерской деятельностью. По характеру Ира была серьезной не по годам и заметно отличалась от своих сверстников, особенно мудрым, пронзительным взглядом. Но все менялось, когда ей доставалась роль в школьном спектакле или слова на утренниках. Она преображалась, мгновенно вживалась в роль и всегда привносила в игру свою изюминку.

Родители не хотели, чтобы дочка стала артисткой. Они мечтали, чтобы она освоила престижную профессию. Но не смогли уступить уговорам девочки и смирились с ее решением.

Первая неудачная попытка в кино

Первым опытом в пробах стала кинолента «Приключения Электроника». Одесская киностудия, как раз набирала юных актеров и Ирина уговорила маму, чтобы та отвела ее на кастинг. Она мечтала сыграть роль Майи, подруги главных героев.

Константин Бромберг, режиссер ленты, посмотрел на юное дарование: были сделаны фотопробы, они долго беседовали, но Ира получила отказ. По словам режиссера, девочка не подходила на роль из-за своей чрезмерной серьезности. Она бы идеально вписалась в драматическую роль, а Майя обладала более легким и наивным характером.

Девочка тяжело пережила отказ. Решила покончить со своей мечтой стать артисткой и с головой ушла в учебу. Но на студии остались фото девочки. И, спустя некоторое время, их увидела режиссер Искра Леонидовна Бабич, она набирала актерский состав для своего фильма «Мужики». Девочка с печальными глазами, как никто другой, подходила на роль Полины. Было твердо решено, во что бы то ни стало, уговорить Ирину Иванову на съемки.

Единственная звездная роль

И начались уговоры. Девочка все никак не хотела сниматься после отказа Бромберга. Кстати сказать, главный актер фильма Александр Михайлов трижды отказывался от съемок, пока лично не познакомился с прототипом своего героя.

После того, как все актеры согласились, начались съемки, которые дались девушке нелегко. Во-первых, нужно было уехать далеко от дома, в Ставрополье, где проходили съемки. Остаться в кругу незнакомых людей без родителей. Во-вторых, некоторые эмоции девочке из столицы никак не получалось сыграть.

Например, момент, когда нужно было продавать корову, которая долгие годы была кормилицей семьи. Девочка никак не могла понять, почему нужно плакать. Тогда Искра Леонидовна использовала довольно жесткий прием, она напомнила девочке о разводе родителей, который состоялся не так давно. В этот момент слезы градом потекли из глаз молодой актрисы и сцена была снята. Сельский труд Ирине тоже было играть нелегко, ведь носить дрова, доить корову - это то, что было для городской девочки чуждо.

Не ладились отношения с «младшими братьями» по фильму, девочка никак не хотела с ними возиться, а вот со старшими товарищами по киношному цеху она без труда находила общий язык. Под свое крыло юную актрису взял Петр Глебов, он подсказывал девочке приемы, которые очень пригодились во время съемок.

Лента была отснята и сразу же стала сенсацией 1982 года, а юных актеров должно было ждать звездное будущее.

Александр Михайлов пророчил девушке блестящую карьеру. Он обещал помогать Ире во всех начинаниях, помочь поступить в ТЮЗ. Но девочка после своей звездной роли решила отказаться от карьеры актрисы. Больше на предложения она не соглашалась. Была правда небольшая роль в киноленте “Лестница”, но она не имела большого успеха у зрителей. С тех пор многочисленные предложения режиссеров Иванова отвергала.

Как сложилась жизнь Ирины Ивановой после звездной роли

Девочка отлично окончила школу и поступила в институт. Долгие годы работала делопроизводителем в ГАИ. У нее есть муж - давний поклонник, который когда-то давно увидел девочку на экране и влюбился на всю жизнь. Пара воспитывает троих детей и часто путешествует. Лишь изредка Ирина появляется на телеэкранах в передачах, посвященных киноленте. Она не ведет публичную жизнь, у Ирины нет страниц в социальных сетях. Женщина никогда не жалела, что не связала свою жизнь с кино и театром. А по словам Александра Михайлова, кинематограф потерял настоящий самородок в лице Ирины Ивановой...

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Полёт Су-25 над Москвой показали на видео... |

Советский штурмовик принял участие в воздушном параде 9 мая, пролетев над столицей...

В 2020 году из-за пандемии коронавируса военный парад на Красной площади по случаю 9 мая в традиционном виде не состоялся — его перенесли на более поздний срок, а в День Победы ограничились пролётом боевой авиации над Москвой.