-Музыка

- Туман

- Слушали: 1313 Комментарии: 10

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Ленивые голубцы на сковороде... |

Ленивые голубцы готовятся быстро и не требуют особого кулинарного мастерства, а на вкус — ничуть не хуже классических. Вкусно, обязательно стоит попробовать!

Ингредиенты:

-

500 г фарша; - 150 молотого лука;

- Соль по вкусу;

- Перец черный молотый по вкусу;

-

200 г капусты; -

100 г отварного риса; - 1 средняя луковица;

- 1 средняя морковь;

- 1 стакан томатного сока

Приготовление:

Перемолола мясо (у меня свинина) в фарш, добавила молотый лук, соль, перец черный молотый и все хорошо перемешала.

Затем мелко порезала капусту и добавила к мясу. Отварила рис до готовности и так же добавила его в фарш. И приступила к формированию голубцов.

Из фарша сделала продолговатые котлетки, немного обжарила их с двух сторон на подсолнечном масле без запаха. Жареные голубцы сложила в широкую сковороду.

Порезала лук, натерла на терке морковь, пожарила до готовности, а затем добавила к ним томатный сок. Тушила все вместе 2 минуты.

Залила голубцы подготовленным соусом и тушила на маленьком огне под закрытой крышкой минут 15...

Приятного аппетита!

|

|

Хорошо, где нас нет... |

Хорошо, когда твоя страна большая, богатая, сильная, колыбель демократии, пример для всех прочих и лидер мирового сообщества? Обама про Штаты так говорил. Отлично! Смотришь теперь на эти самые Штаты и сомнения берут. Нет, понятно, что там они сами себе доллары печатают и жизнь куда лучше, чем в Заире или в Афганистане. Но точно не из-за демократии. Трампа избрали демократическим путём, и куда понеслось? Демократия — это, оказывается, хорошо, когда всё идёт, как тебе нравится. А если нет — это русская мафия и агенты ГРУ всё исказили, на общественность повлияли и вмешиваются, куда их никто не просит. Причём так маскируются, что их и не поймаешь. Но по всему видно — они.

Хорошо, когда твоя страна древняя, про неё Библия написана и добрая половина Корана, всех врагов победила, из болот, гор и пустыни райские сады сделала, оборона у неё — не дай Б-г тронуть, центр трёх мировых религий и добрая половина святых мест мира на её территории расположена? Плюс туризм, паломничество, наука, сельское хозяйство, небо всегда голубое, а моря тёплые — даже Мёртвое? И, опять же, демократия. Отлично. Террористов много, но и с ними научились справляться. Кормят на убой. Однако, местные страшно недовольны. Друг к другу претензии, на правительство смотреть без отвращения не могут, министры, премьеры и президенты один за другим под суд и в тюрьму идут... Нехорошо им. А как сделать, чтобы всем было хорошо? Правильно, никак.

Хорошо, когда страна твоя независимая, на островах, плевать на всех хотела и не так давно полмира под контролем держала? И в ней и парламент, и королева, и лорды, и демократия такая древняя, что аж мхом поросла, и традиции чтут. В Евросоюзе она чуток посидела, пока ей он не надоел, развернулась и на выход пошла. Никто её остановить не смог. И в войну она Гитлера победила, вместе с Америкой. Так сам Трамп сказал — президент Америки, партнёр и союзник. Б-же, храни королеву! Музеи, замки, зоопарки, Тауэр, Шекспир, Дарвин, «Битлз» и Сити с Темзой. Правда, премьер в стране шут гороховый, Борис Джонсон, на парламент без слёз не взглянешь, и ГРУ своих перебежчиков травит: кому же их ещё травить? Кому нужны те перебежчики...

Хорошо, когда ты самая богатая и мощная страна Европы и всё в её пределах решаешь. Не военным путём задавила, так экономическим. Разделённые после войны половинки в единое государство соединила с минимальными издержками и практически бесплатно. Без особых канителей на бывших оккупированных фюрером территориях заправляешь, и в Восточной Европе, и в Прибалтике, и на Украине, для этого ни одного выстрела не сделав. Само в руки упало. Правда, с американцами считаться приходится, но их мнение учитывать пока что всем надо, в том числе тем, кто их терпеть не может. Мигранты, правда, ведут себя неправильно, никак в немцев превращаться не хотят. Канцлер правит и правит — который десяток лет. И вся Европа завидует и ненавидит. А что делать! Четвёртый рейх, ФРГ юбер аллес...

Хорошо, когда ты Украина, самая независимая в мире страна от России. Как хочешь её топчи, что угодно про неё пиши и говори, язык её запрещай, телевидение отключай, книги издавай, из которых яснее ясного, что она ноль без палочки, а всё, чем человечество пользуется, твой народ изобрёл и бескорыстно всем передал, победив всех предварительно — от эллинов и персов, до римлян и гуннов. И огонь начал добывать, и колесо придумал, и сало в кулинарию ввёл. О борще с пампушками и галушках, и речи нет. Даром, что на них поляки претендуют. Да кто же слушает тех поляков? Главное, что Украина — Европа, и вот-вот её туда включат, и всё ей дадут на халяву. Крым вернёт, Донбасс усмирит, мост Крымский снесёт и половину российского юга себе прирежет — в соответствии с картами австро-венгерского генштаба, полуторавековой давности. Только дай развернуться.

Всем хорошо. Один Китай не заморачивается, прёт по восходящей и исключительно своими делами занимается. Инфраструктуру разворачивает, поднимает науку, промышленность и образование, в космос выходит, в океан, уровень жизни населения повышает. Соседей он не боится, скорее они его. Сесть себе на шею никому не даёт. Трамп по его поводу нервничает. Японцы чем-то недовольны. Им не то, что с Китаем, им бы с Северной Кореей разобраться. Маленькая, бедная, но кусючая и с ядерным потенциалом. А ведь на карте, тьфу, а не страна. Так что главное, не передраться друг с другом до состояния радиоактивной пустыни. Прочее неважно. Все себя будут хвалить, всех остальных ругать и своим начальством недовольны до крайности. Про ушедший «золотой век» глупости будут изобретать, на соседей жаловаться, на будущее надеяться. А каким оно будет, даже и неважно. Главное, чтобы было...

|

|

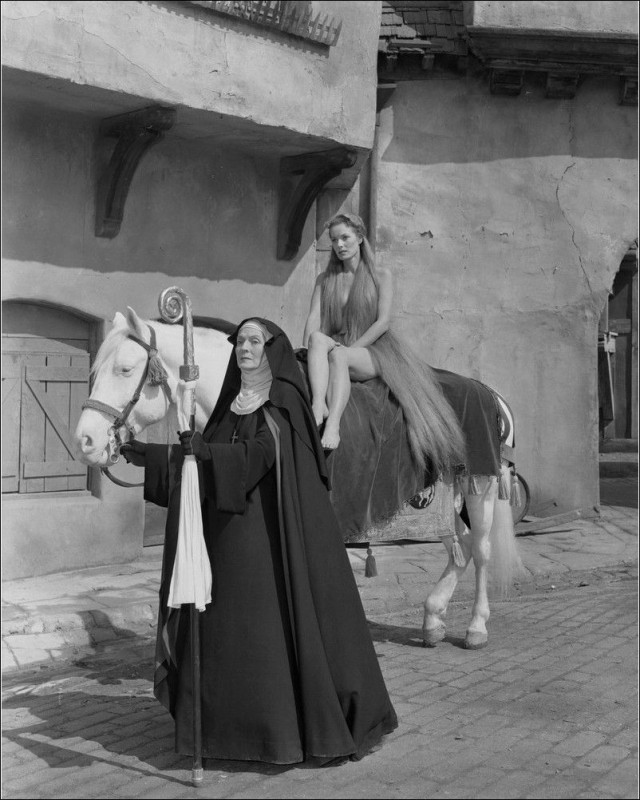

Вицин, Моргунов и Никулин - неизвестный фильм! |

Я всегда считал, что последний фильм, где Георгий Вицин, Евгений Моргунов и Юрий Никулин снимались вместе — это «Семь стариков и одна девушка» Евгения Карелова, вышедший на экраны в 1968 году. И недавно узнал, что это не так!

В 1971 году был снят короткометражный фильм «Пожара не будет!», в котором было три роли, и сыграли их всеми любимые актёры. Правда, это были не Трус, Бывалый и Балбес.

Евгений Моргунов играет заведующего магазином, у которого недостача. У него появляется шанс всё исправить, когда в магазин врезается машина, которой управлял водитель Петя (Георгий Вицин).

Дверь повреждена, магазин не закрывается, и за всё, что пропадёт — отвечать Пете.

Он решает отремонтировать дверь и обращается за помощью к знакомому сварщику Ване (Юрий Никулин). Тот соглашается помочь.

Но не в интересах сотрудников магазина, чтобы всё было в порядке. И теперь они пытаются устроить пожар, замкнув провода сварочного аппарата. Но Ваня соблюдает технику безопасности!

Этот коротенький фильм шедевром не назовёшь. Но мне смотреть его было очень интересно, потому что я просто обожаю это трио!

Интересное наблюдение: мне показалось, что Юрий Никулин в этом ролике снимался отдельно от Вицина и Моргунова. Здесь — только его крупные планы. А во всех кадрах, где он находится с другими, сняты исключительно со спины. У меня сложилось впечатление, что это не он.

А вы как думаете?

P.S. В моём журнале есть статья, посвящённая Евгению Моргунову его поступкам: хорошим и плохим: Моргунов — плохой характер или жизнь в образе Бывалого?

А если Вы не знали, что однажды Моргунов сам снял фильм, то Вам — сюда: Как Евгений Моргунов режиссёром был.

Ну и можно вспомнить музыкальные клипы, в которых он снимался...

|

|

«Онижедети» пришли за Трампом... |

Администрация Трампа загнала себя в ловушку. И Трамп, и Помпео, и другие официальные лица говорят о том, что «есть мирные демонстранты, а есть организованные провокаторы». Американцам никто не рассказал про «титушек», это слово бы им нынче очень сильно пригодилось. А то приходится использовать всякие сложные составные термины.

Тут нужен дисклеймер: Нижеследующий текст не содержит симпатий ни к одной из сторон. Чума на оба их дома. Он рассматривает происходящее исключительно как технологию.

Уже несколько дней я читаю все новости о происходящем в США. В оригинале, на английском, конечно: большинство наших СМИ дают очень сжатую и ограниченную картинку, не отображающую масштаба.

Сотни сообщений ― места проведения митингов, количество участников и арестованных, количество пострадавших, поджоги, грабежи, мародёрство и так далее. Плюс несколько часов видео с различных протестов.

И вот что я скажу: во-первых, нет никаких «приехавших из других регионов организованных групп». Почти каждый губернатор и начальник полиции считает своим долгом заявить, что «это не местные, это приезжие» кидаются в полицейских камнями, жгут машины и грабят магазины. Так им спокойнее.

Причём губернаторы-демократы обвиняют в этом организации альтер-правых, поддерживающих Трампа, а республиканцы-трамписты обвиняют в этом же «ультралевых антифа» (хотя термин «антифа» к ним практически неприменим, это скорее анархисты и анархо-капиталисты ― Сорос выращивает врагов государства, а не сторонников социальной справедливости).

Но статистика по задержанным (а её публикуют почти все штаты) показывает, что везде без исключения подавляющее большинство задержанных ― местные жители. Именно они ненавидят копов и не упускают случая пограбить соседа.

По крайней мере никаких «организованных приезжих групп» выявить нигде не удалось. Да и нет в этом никакого смысла на данном этапе: местные лучше знают местность (простите за масло масляное), а приезжих было бы гораздо легче отследить: им же нужно где-то жить и группы таких чужаков бросались бы в глаза.

Так что никаких гастролёров, по крайней мере в значимых количествах, нет.

Во-вторых, все разговоры про «внешнее (иностранное) влияние» на протестующих ― это самовнушение.

Единственное формально внешнее влияние ― это поддержка протестующих со стороны структур Сороса, но поскольку он получает финансирование от фондов Демократической партии, то на самом деле это внутренний заговор самих Соединённых (пока) Штатов.

По поводу этих заявлений про «внешний след в протестах» руководство США прекрасно потроллил главный редактор китайского издания «Глобал Таймс» Ху Сицзинь. Он заявил «Если это внешнее влияние, то в этом, безусловно, виноваты гонконгские протестующие. Потому что они делают ровно то же самое, что и американские».

Я бы ещё посоветовал искать украинский след. Там тоже много специалистов по майданам (а о тесной преступной связи Байдена и Порошенко все в курсе).

В-третьих, и это главное, нет никакого разделения на «мирных онижедетей и организованные группы».

Просмотр нескольких часов видео с мест это чётко показывает. Что есть ― это разделение на роли. Пока «мирные онижедети» выходят вперёд перед полицейскими с поднятыми руками (в эти команды стараются набирать девушек и белых), из задних рядов боевики кидают в полицейских коктейли Молотова, камни и другие тяжёлые предметы.

«Мирные» мешают полиции добраться до «метателей». А если полиция всё-таки пытается прорваться, то СМИ получают картинку «злобные полицейские толкают и бьют беззащитных женщин, хнык-хнык».

А ещё «мирные девочки» тихонечко подходят к полицейским машинам и пишут на них «свиньи», ACAB, BLM и f*ck12 (за что такая особая нелюбовь к подразделению по борьбе с наркотиками, я не в курсе, но догадываюсь).

Так что «мирные протестующие» и «организованные группы боевиков» ― это просто разные команды внутри единой майданной стратегии.

И на самом деле винтить нужно всех как соучастников.

Но Трамп и его окружение испытывают иллюзии, что они могут перетащить часть протестующих на свою сторону, направив гнев улицы против губернаторов-демократов.

Вот только для этого нужно контролировать координаторов протеста. Тех самых, которые управляют и «мирными», и боевиками.

А кто их контролирует на самом деле, понятно уже из того, что некоторые сенаторы от демократов «пошли в народ», прикрывая протестующих от полиции.

Теперь о действиях полиции. Поскольку я внимательно изучал опыт нескольких стран, включая Украину, Россию и Гонконг, то могу уверенно сказать ― я не впечатлён.

Многие полицейские в откровенно плохой физической форме. Это только в фильмах он все подтянутые и стройные, а в реальности полно так называемых «гамбургеров». Работают они медленно, вразвалку, с одышкой.

Даже украинский «Беркут» работал гораздо техничнее (у них, в частности, был большой опыт разгона футбольных «ультрас»). Я уже молчу про гонконгские отряды «анти-триад», те вообще живчики.

Набрасываются на арестовываемых зачастую вдесятером на одного, в результате чего больше мешают друг другу, чем помогают.

Видно, что у них есть некий стандартный протокол работы с толпой, который они раз за разом повторяют. Но также видно, что он малоэффективен.

Я специально отсмотрел несколько роликов anti-riot учений российских, белорусских и китайских полицейских ― все они работают гораздо слаженнее.

В Нью-Йорке, в частности, я вообще не увидел riot-police ― чтобы в тяжёлой защите, со щитами и прочими спецсредствами ― только обычные копы. Может, они были задействованы в других местах, не знаю, но увиденное точно не впечатляет.

За час ролика протестующие сожгли несколько машин и отправили в больницу минимум троих копов. Арестовано за это же время было примерно столько же протестующих.

Общая озвученная статистика по Нью-Йорку гласит: за сутки полиция потеряла 50 сожжённых автомобилей, арестовав всего 70 протестующих. И около 30 полицейских отправилось в больницу.

В результате полиция теряет мобильность, остаётся без транспортных средств. Уже возникла ситуация, когда машин для транспортировки задержанных не хватало, и полицейские попытались использовать для их перевозки обычные рейсовые автобусы. Так, водители отказались их везти, опасаясь расправы (а возможно, что часть из них и поддерживала протест, трудно сказать).

Опять же, часть личного состава выбывает с ранениями, остальные изматываются и деморализуются. И если у протестующих есть мобилизационный потенциал из сорока миллионов безработных, то новых полицейских быстро не подготовить.

А мэр Нью-Йорка Билл де Блазио отказывается вводить комендантский час и призывать Нацгвардию (то ли по скудоумию, то ли подыгрывает протестующим).

Ещё одна майданная технология ― это заставлять полицейских в разных местах становиться на колени. «Платить и каяться» (с)

Это тоже очень сильно деморализует.

Плюс, например, в Атланте двое полицейских были уволены после того, как их нательные камеры показали действия, которые были расценены как «излишнее насилие против протестующих».

После этого остальные будут думать: «Я что, самый рыжий? Мне больше всех надо?» И действовать будут спустя рукава.

В результате количество городов и штатов, где вводится комендантский час и задействована Нацгвардия, растёт уже несколько дней (за сутки рост с 25 до 40 городов с комендантским часом). И я не вижу признаков перелома ситуации ― даже комендантский час не останавливает бунтов и погромов.

Действия же Трампа сводятся в основном к грозным сообщениям в твиттере, которые не перерастают в экшен в реальности. Он там восхищался действиями своей охраны, которая отражала попытки протестующих приблизиться к Белому дому (по сообщениям патрульной службы, коробки с камнями протестующим подвозят централизованно). На что вышеупомянутый Ху Сицзинь предложил Трампу «не прятаться за спины охраны, а выйти и поговорить с народом».

В целом же я вижу не «народные выступления», а высокотехнологичный (если здесь применимо это слово) уличный движ майданного типа, с обученными координаторами и прописанными методиками действий, активно поддерживаемый демократическими сенаторами и подконтрольными им СМИ.

И не факт, что Трамп сможет эффективно этому противостоять.

P.S. Если демократам удастся захватить власть через улицу, то Стив Беннон через «Брайтбарт» может призвать консерваторов к началу «бугалу». И тогда начнётся самое интересное...

|

|

Российская авиакомпания представила самолет в медицинской маске... |

Лоукостер «Победа» опять выделился среди российских авиакомпаний и представил самолет в уникальной ливрее: на носу Боинга-737 нарисована медицинская маска, а на фюзеляже надпись красными буквами: «Спасибо героям в белых халатах!» и большое красное сердце.

Первый рейс самолет «Победы» в новой ливрее выполнил 2 июня по маршруту Москва-Краснодар.

Ливрея символична и напоминает клиентам об обязательном ношении масок и перчаток - пассажиров уже обязали их носить, теперь и самолёт как бы в солидарности с теми, кого везёт внутри (перчатки на законцовках крыла наверное бы не смотрелись так эффектно;)

Проект был инициирован сотрудниками авиакомпании и оплачен из их личных средств.

Генеральный директор авиакомпании А. Калмыков отметил: «Наша команда с огромным уважением и бесконечной благодарностью относится к самоотверженному труду наших врачей, медсестёр, фельдшеров, санитаров и других медицинских работников. Мы призываем каждого не добавлять им работы. Будьте максимально ответственными и не пренебрегайте мерами безопасности: сейчас мы все должны носить маски и перчатки».

«Победа» поэтапно возобновила полеты с 31 мая и планирует до конца июля полностью восстановить летнее расписание.

В авиакомпания существенно пересмотрели внутренние процедуры и правила для обеспечения полной безопасности пассажиров - в самолетах «Победы» очищают воздух от мельчайших частиц с эффективностью 99,9%.

Также ввелись дополнительные меры по дезинфекции салонов, а экипажи каждый день проходят тщательный медицинский контроль.

Молодцы «Победители»!

Я вы собираетесь куда-нибудь лететь этим летом? Я пока нет...

Вот такая красота...

|

|

Окрестности Архангельска... |

Покрытые густыми лесами бескрайние просторы Русского Севера хранят в себе бесчисленное множество уникальных самобытных уголков и памятников древнерусской культуры – какие-то из них легко посетить, а для посещения некоторых, наиболее спрятанных и отдалённых, требуется снаряжение специальных экспедиций. Но в этом путешествии у нас был на Архангельск и окрестности всего один полный день, поэтому этот и следующий посты будут посвящены некоторым интересным местам в ближайших окрестностях Архангельска, куда можно съездить, потратив всего несколько часов.

Всего в восьми километрах от Архангельска на левом берегу Северной Двины находится село Заостровье, где сохранились две церкви – белоснежный с голубыми куполами Сретенский храм начала XIX века и уникальная деревянная Покровская церковь 1686 года, образующие единый и очень красивый ансамбль.

День выдался погожим и ослепительно солнечным. Основные цвета Русского Севера – голубой, насыщенно-синий, ярко-зелёный и коричневый. Именно эти цвета будут доминировать практически на всех сегодняшних фотографиях.

Всё-таки у каждого региона есть свои традиции в области архитектуры и, скажем, храмовые ансамбли северных регионов отличаются внешне от храмов юга России плюс здесь, как нигде более, сохранились до наших дней уникальные образцы русского деревянного зодчества. Необычайно красиво смотрятся эти две церкви в Заостровье!

А сейчас вернёмся на правый берег Северной Двины и направимся чуть выше по её течению, где посмотрим ещё один интересный, сохранившийся до наших дней церковный ансамбль в селе Лявля. По пути делаем незапланированную остановку на берегу – на рейде Северной Двины напротив Новодвинска и Архангельского ЦБК стоял теплоход 305-го проекта «Адмирал Кузнецов».

Двухпалубные суда этого проекта были построены в начале 1960-х годов в Венгрии и работали в основном на водных путях Волжского и Донского бассейнов на различных пассажирских линиях. В 1990-е часть судов такого типа была списана, часть – переоборудована для работы на коротких прогулочных маршрутах, а многие модернизированы и выполняют сейчас многодневные речные круизы из Москвы и других городов. Теплоход «Адмирал Кузнецов» (до 2002 года – «Индигирка») принадлежал Северному пароходству и многие годы работал на Северной Двине, осуществляя пассажирские перевозки по маршруту Архангельск – Котлас. В период с 1996 по 2001 год он был выведен из эксплуатации, затем с 2002 по 2006 годы снова работал на линии Архангельск – Великий Устюг – Котлас, а затем снова был выведен из работы и в течение последних 8-ми лет находился в затоне города Котласа. В 2014 году судно было продано, его перегнали в Архангельск и начали подготовку к дальнейшему перегону через Белое море и Беломорско-Балтийский канал в Волжский бассейн. Будет интересно наблюдать за его дальнейшей судьбой. А в этот раз нам посчастливилось сделать одну из последних его фотографий на родной Северной Двине.

Красиво у реки – в высоком ярко-синем северном небе плывут облака.

Памятный знак в виде ладьи у въезда в Архангельск.

Красивая река Северная Двина! Остановились на высоком правом берегу полюбоваться речными пейзажами – и снова характерные для севера цвета: ярко-синий, сочно-зелёный, желтоватый, голубой и чуть-чуть буро-коричневого. Очень красивые, мягкие оттенки!

Пушистые облака подсвечены ярким солнечным светом.

В селе Лявля, как и в Заостровье, где мы побывали до этого, находятся две церкви – каменная Успенская церковь 1804 года постройки и уникальная деревянная Никольская церковь 1589 года.

В заключение этого поста хочу еще чуть-чуть остановится на некоторых маршрутах по Русскому Северу. Моя старинная и первоначальная, если так можно выразиться, «специализация» как путешественника – речные круизы. Поэтому начнём с них.

По Северной Двине, как правило, один или два раза в навигацию выполняются очень интересные и красивые речные круизы на уникальном колёсном пароходе «Н.В. Гоголь» по маршруту Архангельск – Котлас – Архангельск недельной продолжительности. Пароход «Н.В. Гоголь» был построен для Северного пароходства в 1911 году на заводе Красное Сормово в Нижнем Новгороде, несколько раз капитально реставрировался и на данный момент является, пожалуй, единственным действующим колесным пароходом в России. К сожалению, время от времени из-за малой загрузки туристами либо низких уровней воды на Северной Двине эти круизы отменяются (как, например, не состоялся планировавшийся круиз в навигацию-2014) - тем не менее, такие круизы существуют, многие мои знакомые ходили на «Гоголе», и я тоже надеюсь в будущем выбраться в это путешествие.

Северная Двина образуется слиянием рек Сухона и Юг. По левой составляющей Северной Двины реке Сухоне вплоть до 2012 года тоже существовали речные круизы – небольшой каютный теплоход «Николай Яковлев» выполнял недельные круизы из Вологды в Великий Устюг и Котлас с очень интересными стоянками в глубинках Русского Севера. Были и у него и более редкие маршруты – в навигацию-2012 в рамках экспериментального круиза «Яковлев» поднялся по притоку Северной Двины реке Вычегде до столицы республики Коми города Сыктывкара. Работал «Яковлев» и на Северодвинской шлюзованной системе, соединяющей бассейн Северной Двины с Волго-Балтийским каналом. Впрочем, сейчас этих круизов уже нет, и теплоход «Николай Яковлев» осуществляет лишь в основном короткие корпоративные прогулки.

По Русскому Северу возможна и масса других путешествий. Уникально древнее Каргополье, расположенное на границе Архангельской и Вологодской областей. А сам Каргополь, первое упоминание о котором датируется аж 1380 годом – один из самых древних городов Русского Севера. Ныне он расположен в глухой глубинке вдали от суеты и цивилизаций, что сохранило самобытность этих мест. Интересны и другие места Архангельской области – Мезень, Онега, Соловецкие острова, очень красиво побережье Белого моря, а еще

Словом, маршрутов по Русскому Северу масса, но в этот раз мы тут коротко, и заключительный пост про эту часть путешествия будет посвящён музею деревянного зодчества Малые Карелы, расположенному на правом берегу Северной Двины в 25 километрах к югу от Архангельска...

|

|

Начало положено. Когда мы увидим стратегический бомбардировщик ПАК ДА? |

На фоне аналогов

В наше время есть лишь три страны, способные создавать стратегические бомбардировщики. Это Соединенные Штаты, Китай и Россия. Причем Поднебесная пока только претендует на то, чтобы стать в один ряд с лидерами. единственный китайский «стратег» Xian H-6 — это не более чем глубокая модернизация советского бомбардировщика Ту-16, а свой собственный самолет этого типа китайцам только предстоит построить.

Если посмотреть еще более внимательно, то можно заметить, что ситуация с Россией и Соединенными Штатами тоже далеко не блистательна. Американцы пытались десятилетиями создать замену для B-52, но так и не смогли это сделать. По крайней мере, в том виде, в котором это планировали: ни B-1B, ни тем более B-2 не стали полноценной альтернативной Stratofortress, будучи при этом постоянными поставщикам разного рода проблем. Что касается России, то она после краха СССР осталась с немалым парком морально стареющих самолетов Ту-95МС, а также небольшим числом Ту-160 (благо часть машин потом вернула Украина), которых явно недостаточно для решения стоящих перед ними потенциальных задач.

Если говорить о перспективных боевых машинах, то ситуация неоднозначная. Примерно до 2017-го перспективный американский бомбардировщик B-21 вообще оставался «полумифическим», однако в последние годы вопрос начал проясняться. Так, в прошлом году издание Air Force Magazine сообщило, что первый полет перспективного самолета можно ожидать в начале декабря 2021 года: по крайней мере, такую дату озвучил заместитель начальника штаба ВВС США генерал Стивен Уилсон.

Де-факто США стали фаворитом этого состязания, в то время как про российский бомбардировщик нового поколения долгое время вообще никто не вспоминал. Однако в конце мая этого года стало известно, что российские инженеры уже строят первый опытный бомбардировщик, разработанный по программе ПАК ДА («Перспективный авиационный комплекс дальней авиации»). «Изготовлением элементов планера первой машины займется один из авиазаводов в структуре Объединенной авиастроительный корпорации, разработка рабочей конструкторской документации завершена, началась поставка материалов», — сообщил один из источников ТАСС. «Окончательная сборка всей машины должна завершиться в 2021 году», — заявил агентству другой, отметив, что уже ведется изготовление кабины самолета.

Сложно сказать, какой именно будет новая машина — сейчас мы можем более или менее уверенно говорить лишь о концепции. Из многочисленных источников давно известно, что от создания сверхзвукового аналога Ту-160 Россия давно отказались: новый бомбардировщик будет дозвуковым, малозаметным и выполненным по аэродинамической схеме «летающее крыло». То есть он видится условным аналогом американских бомбардировщиков B-2 или B-21. Причем скорее первого, нежели второго. По крайней мере, если говорить о размерах и основных летно-технических характеристиках. Напомним, что B-21, если верить представленным ранее данным, будет меньше B-2 и получит более скромные характеристик, в частности, меньший боевой радиус и меньшую боевую нагрузку.

Общее представление о том, как будет выглядеть самолет, ранее дал французский журнал Air & Cosmos: впрочем, изображение довольно грубое, а сам аппарат отдаленно напоминает беспилотный разведчик Lockheed Martin RQ-170 Sentinel. На остальные «гуляющие» по Сети изображения можно вообще не обращать внимания: они, вероятнее всего, вообще никакого отношения не имеют к действительности.

Что известно точно, так это то, что в 2018 году на сайте госзакупок опубликовали объявление о тендере на опытно-конструкторские работы по двигателю для перспективного авиационного комплекса дальней авиации. Согласно представленным данным, основная и дублирующая электронные системы двигателя должны обеспечивать полет самолета продолжительностью до 30 часов. Системы топливопитания и гидромеханического регулирования должны сохранять работоспособность при околонулевых и отрицательных перегрузках до 2,7 g и при температурах от минус 60 до плюс 50 градусов Цельсия. Минимальный срок службы двигателя должен составить 12 лет. Это немало по российским меркам.

Что касается вооружения, то самолет должен будет нести крылатые ракеты большой дальности, высокоточные бомбы, а также вооружение, с помощью которого он сможет постоять за себя в воздушном бою (вероятно, речь идет о ракетах класса «воздух-воздух» средней или малой дальности). Это, кстати, отличает новый бомбардировщик от всех существующих «стратегов», за исключением B-21, который тоже должен уметь сбивать неприятельские самолеты. По крайней мере, такая информация ранее фигурировала в заявлениях американских военных.

Уложиться в сроки

Согласно данным «Туполева», опубликованным на сайте госзакупок, всего намерены построить три летных прототипа ПАК ДА с началом предварительных испытаний в 2023-м. Государственные испытания должны начать в 2026 году, в серию машина должна пойти в 2027 году. Кстати, ранее замминистра обороны Юрий Борисов называл совсем другие сроки. «Есть высокая вероятность, что мы его увидим в 2018 году», — заявил он в 2016 году. Первый полет, по словам заместителя министра обороны должны провести в 2021-м: очевидно, сейчас это уже не актуально. Уместно напомнить, что этап испытаний двигателя в рамках программы ПАК ДА на военно-транспортном самолете Ил-76 завершат не раньше 2021 года. «Согласно контракту, наземные отработки двигателя ПАК ДА на самолете Ил-76 начнутся в конце 2020 года, а завершатся к концу 2021 года. После этого можно будет приступать к полетам», — привел «Интерфакс» в январе текущего года слова информированного источника.

Примечательный факт: в апреле 2018 года блог Центра анализа стратегий и технологий сообщил со ссылкой на некое издание Aéronautique Militaire, что испытания первых опытных образцов бомбардировщика перенесли за пределы новой государственной программы вооружений и теперь его ожидают не раньше 2030 года. Насколько можно судить по сообщению самого блога, новость была первоапрельской шуткой. Как говорится, в каждой шутке...

Проблема в том, что сама по себе программа настолько сложна, дорогостояща и наполнена разного рода рисками, что исключать нельзя ничего. Есть еще одна причина, по которой возможен перенос сроков испытаний. Сейчас Россия реализует очень сложную и крайне амбициозную (особенно по современным меркам) программу восстановления производства ракетоносцев Ту-160: прообраз машины новой постройки впервые поднялся в небо 2 февраля 2020 года. Как стало известно позже, в качестве базы выступил строевой Ту-160 «Игорь Сикорский» (бортовой номер 14 «красный»). Сложно сказать, хватит ли у страны человеческих, технических и материальных ресурсов на реализацию двух «программ века». Каждая из них очень затратная, можно даже сказать — чересчур.

Однако если попытаться суммировать имеющиеся данные, то ситуация с ПАК ДА видится в более позитивном ключе, чем можно было себе представить. Если данные о начале производства первой опытной машины верны, то с большой долей вероятности мы сможем увидеть новый самолет примерно в 2021-2023 году, а первый полет может состояться ориентировочно в 2025-2027-м.

Что касается сроков принятия комплекса на вооружение, то, как показывает опыт других современных боевых машин, этого стоит ждать не ранее 2030 года. Конечно, после первого полета будут называть намного более оптимистичные даты, однако едва ли эти слова следует принимать за чистую монету: достаточно вспомнить, что Су-57 впервые взлетел в 2010-м. И до сих пор его на вооружении нет. А ведь новый «стратег» как комплекс будет намного сложнее истребителя пятого поколения...

|

|

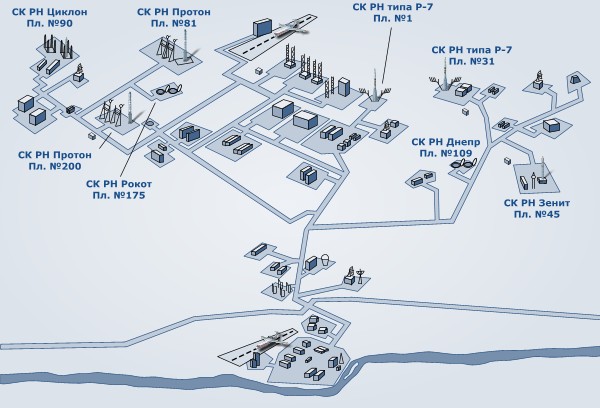

Минобороны России заказало «Роскосмосу» производство четырёх ракет «Ангара» |

Фото © www.omskportal.ru

Крупный контракт имеет отношение к омскому ПО «Полёт», входящему в холдинг имени М.В. Хруничева.

Представители ГКНПЦ имени М.В. Хруничева и Минобороны России подписали контракт на производство четырёх ракет «Ангара-А5», сообщает 3 июня «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник. Испытательный пуск тяжёлой ракеты-носителя может состояться осенью нынешнего года.

«В ходе второго пуска ракете «Ангара-А5» с разгонным блоком «Бриз-М» предстоит вывести на геостационарную орбиту (круговая орбита высотой 35 786 километров) макет космического аппарата. Первый пуск «Ангары-А5» был осуществлён в декабре 2014 года с Плесецка также с выведением макета спутника на геостационарную орбиту», – уточняет издание.

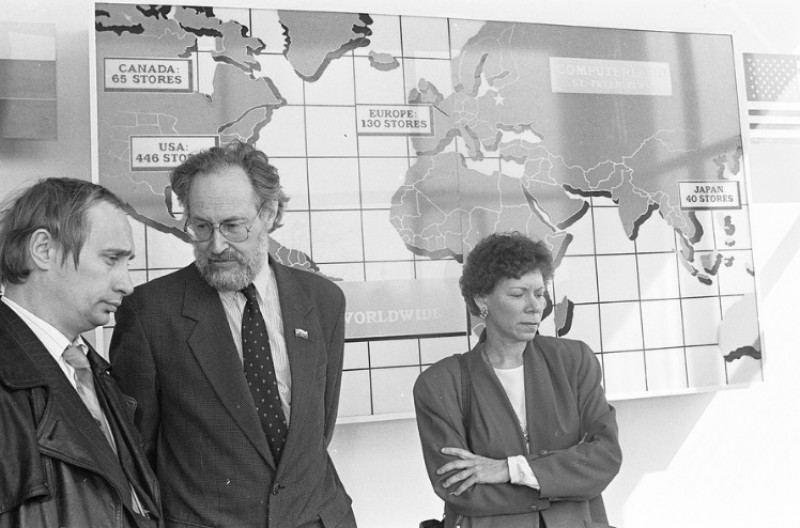

Как ранее сообщал KVnews, 21 ноября прошлого года производственное объединение «Полёт» в Омске посетила целая делегация федеральных чиновников (на фото): вице-премьер РФ Юрий БОРИСОВ, начальник управления департамента Минобороны РФ Сергей БУЕВ, член коллегии ВПК РФ Александр ИВАНОВ. Вместе с губернатором Омской области Александром БУРКОВЫМ, заместителем генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Александром ЛОПАТИНЫМ, генеральным директором ГКНПЦ имени М.В. Хруничева Алексеем ВАРОЧКО и директором ПО «Полёт» Виктором ШУЛИКО они осмотрели производственную площадку для серийного изготовления ракет-носителей лёгкого и тяжёлого класса «Ангара». Посетителям продемонстрировали контрольно-испытательные станции, участки пневмоиспытания ракетных блоков, сварочный и сборочный участки на линии производства баков, станочное оборудование для механической обработки изделий.

Затем на совещании участники обсудили нюансы, связанные с организацией изготовления ракет-носителей «Ангара», а БОРИСОВ определил перечень задач для выполнения государственного оборонного заказа.

Напомним, омское ПО «Полёт» планировало к 2023 году обеспечивать серийный выпуск ракет-носителей «Ангара». Местные власти возлагают на проект большие надежды: производство должно обеспечить омичей хорошо оплачиваемыми рабочими местами, а бюджеты – налоговыми поступлениями.

Отметим, 6 января 2020 года исполнилось 25 лет Указу президента России «О разработке космического ракетного комплекса (КРК) «Ангара». Однако за четверть века в России так и не удалось наладить серийное производство этих носителей, хотя предполагалось, что к настоящему времени они станут основными средствами доставки в космос грузов и экипажей...

|

|

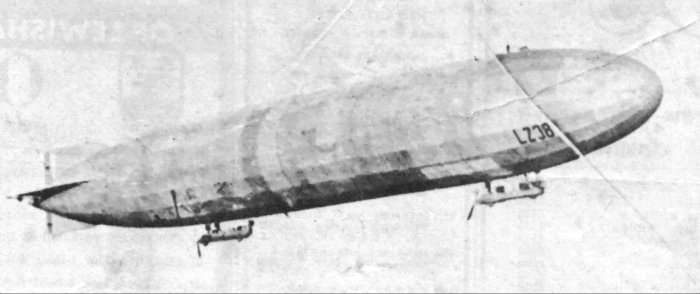

Этот день в авиации. 3 мая |

1785 - Французский воздухоплаватель Франсуа Бланшар продемонстрировал в Лондоне сконструированный им парашют для прыжков с воздушного шара. Сам Бланшар опробовать свое изобретение не решился и с высоты 300 м скинул на парашюте собаку. Животное приземлилось благополучно.

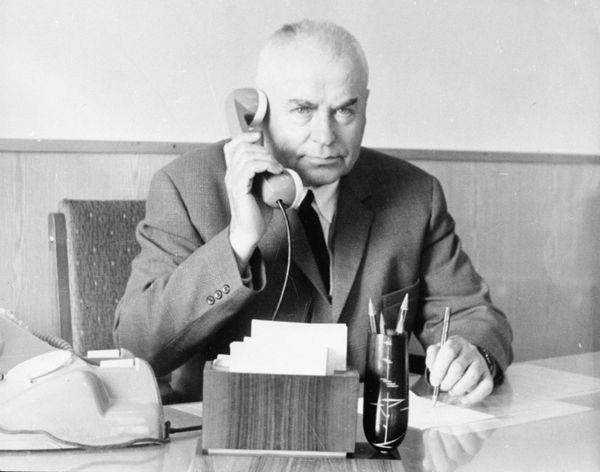

1900 - Родился Константин Андреевич Вершинин — советский военачальник, Главнокомандующий Военно-воздушными силами СССР, Главный маршал авиации (1959), Герой Советского Союза (1944).С марта 1969 года — в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.Жил в Москве. Скончался после тяжёлой болезни 30 декабря 1973 года на 74-м году жизни. Похоронен на Новодевичьем кладбище...

1901 - Родился Борис Васильевич Стерлигов (1901—1971) — советский авиационный штурман, первый флагманский (Главный) штурман ВВС СССР (1933—1947). Совершил в 1929 году авиаперелёт Москва — Нью-Йорк.Жил и умер в Москве. Похоронен Новодевичьем кладбище...

1910 - Первый полёт БИС-2 Игоря Сикорского. Лёгкий самолёт пролетел 200 м на высоте 1 - 1,5 м за 12 с.Это был третий в России полёт самолёта отечественной конструкции. 30 июня 1910-го при попытке полёта по кругу самолёт упал, Сикорский не пострадал.

1923 - СНК принял решение о командировании за границу опытных специалистов, знающих авиацию, для изучения деятельности авиационных заведений и научно-исследовательских учреждений.

Ездили Рынин Николай Алексеевич (на фото) - декан факультета воздухоплавания Петроградского института путей сообщений и член коллегии ЦАГИ Борис Николаевич Юрьев.

1926 - Родился авиаконструктор и популяризатор авиации Яков Михайлович Галинский.

1931 - Погиб летчик-испытатель Коровкин Митрофан Андреевич при испытаниях гидросамолёта Савойя С-62бис (по другим данным – Савойя С-16бис) на штопор.

1935 - Французский пассажирский самолёт F.220-0 c собственным именем "Le Centaure" (регистрационный код F-ANLG) менее чем за 15 часов совершил перелет по маршруту Дакар-Натал. За следующие 13 месяцев экипажи F.220 сделали 24 дальних полета, из них 16 - в первой четверти 1936 года.

.jpg)

1937 - Поднялся в воздух английский УТС Kestrel.

1942 - Образован завод №455 (ГНПЦ "Звезда-Стрела", г.Королев, сейчас АО Корпорация "Тактическое ракетное вооружение")

1942 - Начались боевые действия у атолла Мидуэй (3-7 июня 1942 года)

1942 - Приказ НКАП о выпуске ЛаГГ-5 (так первоначально называли ЛаГГ-3 с мотором М-82) на заводах № 21 и № 31. Мотор М-82 пытались устанавливать также на истребители МиГ-3, Як-7, на штурмовик Ил-2 и бомбардировщик Пе-2. Но удачно заменить мотор с V-образным расположением цилиндров на звездообразный удалось лишь С.А.Лавочкину.

1943 - День образования ОАО "Стар", Пермь

1946 - Образован ФГУП НИИ парашютостроения. В 1930 году под руководством инженера М.А. Савицкого здесь начала работать первая отечественная парашютная фабрика, a в 1935 году был построен Государственный завод-комбинат по производству парашютов. Предприятие создает практически все типы парашютных систем: спасательные, десантные, спортивно-тренировочные, посадочные тормозные, противоштопорные, грузовые, для беспилотных аппаратов, десантирования боевой техники и боевых расчетов, низковысотного десантирования, ближнего и дальнего космоса, головных частей ракетных комплексов, авиационных и артиллерийских боеприпасов, парапланы, паралеты. Разрабатываются унифицированные спасательные парашютные системы нового поколения С-8 и С-9. Создаются уникальные десантные парашюты для десантирования парашютистов-водолазов, доставки в заданную точку приземления одновременно с парашютистом и пассажира, для учебно-тренировочных и боевых прыжков. Ведутся работы по совершенствованию спортивных парашютных систем для классического парашютизма (ПО-25) и групповой акробатики (ПО-26).

1947 - Постановлением Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) № 2642—817 местом дислокации нового ракетного полигона был определён Капустин Яр, начальником полигона назначен генерал-майор В.И. Вознюк, а начальником штаба ГЦП — полковник М.З. Слепако.

1950 - Первый полёт Republic F-84F Thunderstreak, главный конструктор Александр Картвели. Самолёт имел силовую установку из одного турбореактивного двигателя Аллисон F-35-A-25 со статической тягой 2360 кг. Истребитель-бомбардировщик имел максимальную скорость у земли около 1150 км/час. Практический потолок - 14600 м, скороподъемность у земли - 38 м/сек. Нормальный боевой радиус действия равнялся 1360 км; максимальная дальность превышала 4000 км.

1965 - С космодрома Cape Canaveral с помощью РН "Титан-2" (Titan) был осуществлен запуск космического корабля "Gemini-4" с астронавтами Джеймсом МакДивиттом (James McDivitt, 1-й полет) и Эдвардом Уайтом (Edward White, 1-й полет) на борту. Восьмой пилотируемый полет в США. В первые же сутки полета астронавт Эдвард Уайт совершил первый в США выход в открытый космос продолжительностью 22 минуты. Выход проводился из разгерметизированного корабля. Астронавт Э.Уайт провел испытание ручного средства передвижения космонавта (СПК) пистолетного типа и скафандра "Джи-4Си". Это второй в истории пилотируемых космических полетов выход человека за борт космического корабля. Посадка 7 июня 1965 года.

1966 - Проведен первый испытательный пуск сверхзвуковой ракеты-мишени "Лиса", созданной на базе ЗУР "В-300" в КБ-82 (гл. конструктор Потопалов Александр Васильевич).

1966 - Старт ракета-носителя Titan II GLV с астронавтами NASA Томасом П. Стаффордом и Юджином Сернаном внутри капсулы Gemini IX-A. Во время полёта произошло сближение с мишенью ATDA без стыковки, также осуществлен выход в открытый космос.

1967 - Женский мировой рекорд дальности полёта по прямой для двухместного учебно-тренировочного планёра - 864,85 км; Т. Павлова, Л. Филомечкина на L-13 Blanik.

1968 - Принята на вооружение первая отечественная ракета с подводным стартом "Аметист"

1969 - Попытка захвата самолёта Ил-14 Эстонского Управления гражданской авиации, рейс Ленинград -Таллин. Нападавших трое (двое мужчин и одна женщина). Убит бортмеханик, вступивший в борьбу с угонщиками

1969 - Катастрофа 2-х самолётов Ан-12, аэродром Псков.

НУМП, самолёты столкнулись на высоте круга. Один уходил на второй круг, другой снижался к первому развороту. Оба экипажа, 14 человек, погибли.

Согласно заключению следственной комиссии, к катастрофе привели следующие причины:

Грубое нарушение своих обязанностей руководителем полётов Зубковым, который нарушил плановую таблицу полётов, когда дал экипажу Шаблинова разрешение на второй полёт без запланированной посадки. Помимо этого, он не предупредил экипажи обоих самолётов, что те следуют в облаках на встречных курсах, не потребовал от экипажа Токарева строго выдерживать заданную высоту полёта, а также не следил за местонахождением самолётов по радиолокатору (РТС).

Командиры экипажей в свою очередь выполняя полёты в сложных погодных условиях не соблюдали заданные режимы полёта.

1971 - Катастрофа самолёта Бе-12, аэродром Леонидово, КК м-р Жиляков А.И.

Из-за ошибочных действий командира экипажа самолет на рулении столкнулся с другим Бе-12. Обе машины сгорели. Члены экипажа получили ожоги, а штурман экипажа умер в госпитале.

1973 - Во время второго показательного полёта на Парижском авиасалоне в Ле Бурже на глазах 250 - 350 тысяч зрителей потерпел катастрофу сверхзвуковой Ту-144...

Самолёт выполнил проход на малой высоте над ВПП 06, после чего перешёл в крутой подъём. В момент уборки носового оперения Ту свалился в отвесное пике. Из-за нарушения обтекания один из двигателей спомпажировал. Для восстановления управляемости носовое оперение было выпущено вновь. Экипаж отчаянно пытался вывести машину из пике, что привело к превышению максимальной перегрузки, вызвавшей разрушение левой консоли носового оперения. Отвалившись, она попала в крыло, пробив топливный бак. Самолёт разрушился и упал на небольшой город. Возник пожар. Все шесть членов экипажа погибли.

По одной из версий, в попытке показать более внушительную программу на фоне своего конкурента - Конкорда - инженеры перенастроили управление стабилизатором, ограниченное ОКБ. После уборки носового оперения, элероны автоматически отклонились на 10 градусов, что привело к неожиданному снижению. По другой версии, причиной катастрофы стал резкий манёвр по уклонению от истребителя Mirage, посланного для съёмки Ту-144. Третьей версией была якобы использованная в полёте одним из лётчиков кинокамера, упавшая и заблокировавшая штурвальную колонку.

Всего в катастрофе (в небе и на земле) погибли 14 человек. Погибли лётчики-испытатели М.В. Козлов, В.М. Молчанов, штурман Г.Н. Баженов, бортинженер А.И. Дралин, ведущий инженер Б.А. Первухин, заместитель начальника ЛИС В.Н. Бендеров. Экипаж похоронен на Новодевичьем кладбище. Материалы расследования были засекречены.

1977 - Катастрофа самолёта МиГ-23УБ, лётчики-испытатели Лысенко Александр Иванович и Мамонтов Геннадий Владимирович.

Экипаж выполнял оценку нового пилотажного прибора. Находясь над Егорьевском, самолёт сорвался в штопор. Экипаж предпринял попытку вывода, вращение удалось остановить, но для вывода не хватило высоты. Самолёт с большими углами тангажа столкнулся с землёй на окраине г.Егорьевска возле кирпичного завода и разрушился. Экипаж средствами спасения не воспользовался и погиб.

Мамонтов Г.В. выполнял полёт после большого перерыва, вызванного травмой. По неофициальной информации, лётчики допустили аварийную ситуацию в результате несогласованных действий внутри экипажа, понадеявшись друг на друга.

1979 - Под управлением Збигнева Домбского совершил первый полет польский многоцелевой вертолет Kania переделанный из серийного Ми-2. Польский сертификат типа был получен 1 октября 1981 года, американский (по нормам лётной годности FAR 29) - 21 февраля 1986 года.

Kania (молодой ястреб) - многоцелевой вертолет, разработанный польской фирмой PZL Swidnik. Вертолет Kania стал развитием Ми-2 с улучшенными обводами фюзеляжа (вытянутым и заостренным ноосм), увеличенной пассажирской кабиной с аварийными выходами и новой силовой установкой из двух американских турбовальных двигателей Allison 250-C20B взлётной мощностью по 314 кВт (426 л.с.). Установка новых двигателей потребовала полностью переделать капоты и придала "Кане" весьма своеобразный вид: закапотированные двигатели торчат из сильно скошенного обтекателя главного редуктора, словно пушечные стволы. Вертолёт оснащён западным пилотажно-навигационным оборудованием и имеет более высокие лётные характеристики. Максимальный взлётный вес - 3550 кг.

1981 - Были утверждены тактико-технические требования к самолету, а 6 мая 1982 года правительство Швеции с одобрения парламента страны приняло решение о разворачивании полномасштабной программы создания истребителя, получившего обозначение JAS-39 (Jakt, Attack, Spaning - истребитель, штурмовик, разведчик). Само название говорило о многоцелевом предназначении машины.

1982 - В Советском Союзе с космодрома Капустин Яр запущена ракета-носитель "К-65М-РБ5" со спутником "Космос-1374". КА типа "БОР-4" (Спираль), сер. № 404. "БОР-4" представлял собой беспилотный экспериментальный аппарат, являющийся уменьшенной копией орбитального самолета "Спираль" в масштабе 1:2. Выполненный по аэродинамической схеме "несущий корпус", он имел длину 3,859 м, размах крыла 2,8 м (в промежуточном положении раскладки консолей), стартовую массу около 1450 кг, массу 1074 кг на орбите и 795 кг после возвращения. Аппарат был оснащен комплексом измерительной аппаратуры и системой управления с использованием реактивных двигателей и отклоняемых консолей крыла.

Совершив 1,25 витка вокруг Земли через 109 минут после старта приводнился в Индийском океане в 560 км к юге от Кокосовых островов.

1983 - Завершились заводские испытания Як-38М, после чего самолет был передан на совместные Государственные испытания, этап "А", завершившийся в конце 1983 года. По их результатам были выданы рекомендации о запуске Як-38М в серийное производство. Этап "Б" ГСП закончен в июне 1985 года. Ведущим инженером от ОКБ был Г.А.Федотов.

1987 - В Вяземском аэроклубе организована пилотажная группа "Русь"

2003 - Открыт инженерный центр фирмы Эрбас в России.

2010 - В Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН начался эксперименте по имитации (520-суточной изоляции) полета на Красную планету "Марс-500". Команды "Марс-500" состоит из шести человек: Алексей Ситев (Россия) - командир; Сухроб Камолов (Россия) - врач; Михаил Синельников – инженер-механик; Александр Смолиевский (Россия) - исследователь; Romain Charles (Роман Шарль, Франция) - бортинженер; Diego Urbina (Диего Урбина, Италия) - исследователь; Wang Yue (Китай) - исследователь. Этот эксперимент делается для того, чтобы исследовать психолого-физиологическое поведение людей, замкнутых на длительное время. Откроется дверь корпуса в ноябре 2011 года.

2011 - Датская компания Copenhagen Suborbitals отправила в небо самодельную ракету-носитель HEAT-1X с миниатюрным кораблём Tycho Brahe, способным поднимать одного космического туриста на суборбитальную высоту. На борту ракеты вместо человека находился манекен. Диаметр ракеты 64 сантиметра, длина — 9 метров.

Первая (и единственная) ступень ракеты состоит из баллона с жидким кислородом, закрепленным наверху, и цилиндрического твердотопливного ракетного двигателя, в качестве топлива в котором используется большой объём полиуретана в отвержденной форме. Вытеснение жидкого кислорода осуществляется сжатым гелием. Работа двигателя может управляться по команде с земли путём перекрытия кислородного клапана.

Корпус ракеты сделан из обычной конструкционной стали, бак с жидким кислородом — из нержавеющей стали марки AISI 304.

Запуск ракеты-носителя был произведен с буксируемой морской платформы. Старт состоялся со второй попытки. Ракета превысила скорость звука и поднялась на высоту 2,8 км, после чего из-за неприемлемого отклонения от вертикали, на 21-й секунде полета двигатель был выключен по команде с земли. Парашюты ракеты и капсулы раскрылись лишь частично. Ракета упала в Балтийское море в 3,5 км от места старта, перегрузки при приводнении составили 26G.

2014 - Группа энтузиастов при помощи антенны радиообсерватории "Аресибо" в Пуэрто-Рико смогли установить контакт с находящимся с 1978 года в космосе аппаратом "ISEE-3" с миссией по изучению солнечного ветра. После долгих лет успешной работы, в 1998 году, в НАСА решили закрыть программу, а сам "ISEE-3" был введен в состояние спячки, двигаясь вокруг Солнца...

|

|

Сопровождение самолётами ВВС Украины американских B-1B над Чёрным морем напомнило сюжет из «Маугли» |

Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer продолжают участие в обновлённой программе Пентагона по «поддержанию стратегической стабильности в разных регионах мира». Такую громкую оценку своей программе дало само американское военное ведомство, пытаясь красивыми словами о стабильности прикрыть фактически совершаемые провокации.

Напомним, что несколько дней назад американские стратегические бомбардировщики осуществили полёт в воздушном пространстве между двумя островами, входящими в состав Курильской гряды.

После этого они вошли в воздушное пространство над Охотским морем. Также B-1B Lancer осуществили полёт над Чёрным морем, причём выполнив тренировки по использованию противокорабельного вооружения. Речь идёт о AGM-158C LRASM, которые были приняты на вооружение в США всего около 2-х лет назад.

О чём говорит отработка применения противокорабельного оружияавиационного базирования, выполненная B-1B Lancer на Чёрном море?

Если учесть, что к Чёрному морю имеют выход сразу несколько стран НАТО (Болгария, Румыния, Турция), а также те страны, которые позиционируют себя «горячими союзниками» США (Украина и Грузия), то вряд ли можно предполагать, что AGM-158C LRASM «условно применялись» по союзническим кораблям. Остаётся Россия. Ну не абхазские же рыболовецкие суда собирались «условно топить» американские стратегические бомбардировщики…

Факт того, что маневры носили именно антироссийский характер, подтверждается и в американской прессе. Так, в издании The Drive указывается на то, что США продемонстрировали возможности, которые представляют большую проблему для ВМФ России. Само появление B-1B Lancer над Чёрным морем в США назвали «очевидным сигналом России».

Стоит отметить, что к B-1B Lancer, вылетевшим с авиабазы в Южной Дакоте, на одном из этапов полёта присоединились истребители ВВС Украины.

Напомнило сюжет из "Маугли", где один известный персонаж заискивающе вертится вокруг тигра - "А мы пойдём на север".

В Киеве заявили о "солидарности" и "готовности продолжать движение в сторону укрепления сотрудничества по линии Украина-НАТО".

Напомним, что при приближении "стратегов" США к воздушным границам РФ на перехват были отправлены российские истребители, включая Су-27 и Су-30...

|

|

А не махнуть ли в Сочи? |

После того, как Роспотребнадзор России разъяснил правила отдыха в отелях и санаториях российских курортов этим летом, я отправился в командировку в Краснодарский край, чтобы своими глазами увидеть, услышать и узнать, как идет подготовка к сезону отдыха в условиях продолжающейся самоизоляции и «режима повышенной готовности».

Скажу честно – были опасения за то, что прямехонько из аэропорта отвезут на обсервацию, посадят дней на 14 и будут проверять на коронавирус. Но командировочное и журналистское удостоверения, а также бронь из гостиницы сделали свое дело. Контроль мы с товарищем прошли успешно и отправились в пригород Сочи – Лазаревское. Загорать на набережной можно было совершено спокойно, благо она находилась рядом с местом нашего временного проживания, точнее – самоизоляции. Масочный режим, который действует на территории края с 30-го апреля, в магазинах не соблюдается, да и в общественном транспорте людей в масках можно увидеть немного. Все-таки – Юг.

Самый большой обсервер расположен в одной из недорогих гостиниц Олимпийского парка. Отсюда приходит противоречивая информация. Двое жителей Питера пожаловались на скудность ассортимента пищи, и невозможность заказать ее за свои деньги. А пенсионерка из Калужской области благодарила за то, что две недели ей и внучке дали возможность питаться фруктами, овощами, вкусными кашами.

Что касается будущего курортного сезона, то Респотребнадзор рекомендует размещать туристов в санаторно-курортных учреждениях сменами по 14 дней. Причем при заселении в здравницы отдыхающие должны предъявить справки об эпидемиологическом окружении, которые подтверждают отсутствие контактов с инфицированными COVID-19.

Иначе говоря, нужно доказывать, что все члены семьи не болеют коронавирусом бессимптомно, а для этого каждому предстоит сдать по 2-3 теста. Приезжающие размещаются только по одному в номере (исключение для членов семьи). Если вышел из номера – то в маске и с антисептиком. Всем отдыхающим рекомендовано раз в день измерять температуру бесконтактным способом. Если же у кого-то из отдыхающих будет выявлен COVID-19, то весь санаторий не менее чем на 14 дней должен перейти в режим обсерватора.

Как рассказали нам в Сочинской мэрии, по распоряжению губернатора Краснодарского края №103-р от 12 мая 2020 года с 1 июня возобновить работу могут санатории и оздоровительные комплексы, имеющие медицинскую лицензию на право оказывать именно санаторно-курортное лечение, а не просто доврачебную помощь. Таких санаториев, бальнеологических и оздоровительных комплексов в Сочи – 65.

В Лазаревском один из таких санаториев – «Бирюза» готовится принимать гостей. Правда, попасть на прием к его руководству оказалось не так то просто. Нас долго выспрашивали о цели визита, измеряли температуру, снабдили свежими масками и антисептиками, и только после этого показали отдельные номера-палаты для одного человека, и для семьи, провели экскурсии по медицинским кабинетам. Руководители санатория рассказали, что его рентабельность при таких условиях, а значит и прибыль, будет небольшой. Цены на путевки на те же 14 дней варьируются в основном от 30 до 45 тысяч рублей. Но есть и более дорогие. Кстати, большинство из них оплачивают предприятия разных отраслей промышленности, в основном из Сибири.

Общая вместимость сочинских санаторно-курортных организаций, попадающих в перечень допустимых к работе с 1 июня, составляет 26 572 номеров. В одно и то же время они смогут принять около 40 тыс. гостей.

Кстати, по прибытию на курорт туристов авиа- или железнодорожным транспортом санаторий должен организовать трансфер. Основанием для прибытия отдыхающих в Сочи и заселения в номер станет санаторно-курортная путевка, ее срок, согласно распоряжению губернатора Краснодарского края, не может быть менее 14 дней. А вот в частном секторе, а также в гостиницах, турбазах и домах отдыха, запрет на бронирование и заселение гостей сохранится. Рассказали нам и о том, что 1 июня в Сочи в усиленном режиме начнут работать мониторинговые группы. При выявлении незаконно работающей гостиницы они станут передавать материалы в Роспотребнадзор и в суд. Сумма штрафа для собственника составит десятки и даже сотни тысяч рублей. И еще – нарушение регионального законодательства может привести к приостановке деятельности на срок до 90 суток.

В летний период, если ситуация с COVID-19 не ухудшится, в Сочи будет открыто 190 пляжных территорий, 82 из которых – муниципальные и 108 санаторно-курортных организаций.

С 1 июня начнут функционировать только огороженные пляжи. Все остальные будут закрыты. Правда, мы видели, как местные жители ловили рыбу прямо в море, на удочку, оставались ночевать на пляже, чего в прошлые годы, кстати, наблюдать не доводилось.

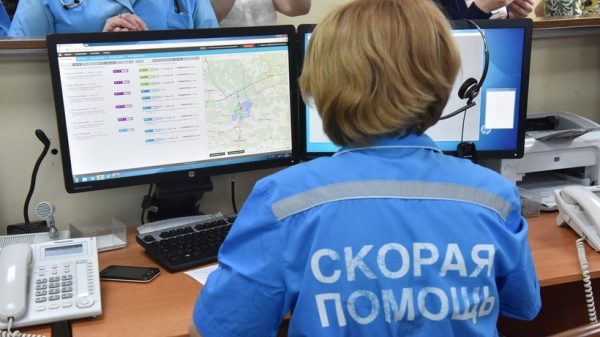

Ждут в Сочи и медицинских работников на реабилитацию. Вот что рассказал нам мэр города Алексей Копайгородский:

– После снятия всех ограничительных мер, связанных с эпидемией COVID-19, будем работать над тем, чтобы вывести Сочи на полноценный курортный сезон. И в свете событий последних месяцев, очень важно проявить к ним особое внимание. Когда эпидемиологический фон станет благоприятным, мы пригласим их с семьями в наши санатории на отдых и оздоровление в период с октября 2020 года по май 2021 года.

Но если в Сочи к открытию курортного сезона готовятся с первого июня, то в Крыму сезон откроется в конце июня или начале июля. Об этом по телефону рассказала член общественной организации «Союз гостеприимства» и руководитель севастопольской мини-гостиницы «Дельта» Юлия Бедаш.

– Понимаете, объекты размещения к новым правилам не готовы. Времени до лета слишком мало, а заявки на бронирование в основном идут на конец июля, август и осенние месяцы. Да и сами сотрудники курортной сферы пока находятся на самоизоляции либо в вынужденных отпусках. Работают лишь те мини-отели, что рассчитаны на бизнес-путешественников.

Глава республики Крым Сергей Аксенов не раз выступал с противоречивыми заявлениями. В первых числах мая он говорил, что санатории, гостиницы и другие курортные объекты Крыма могут вообще не открыться до середины августа. Теперь заявляет, что для жителей региона они откроются раньше, после 15 июня.

Председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев заметил, что на территорию города никому из приезжих, даже командированным, без двух недель платного карантина в обсерверах, попасть не удастся. Их сразу привезут сюда из аэропорта. А в разговоре по телефону, заметил, что, конечно, исключения могут быть, но для тех, у кого есть свежие врачебные справки об отсутствии заболевания коронавирусной инфекцией или наличии в организме антител. ВРИО губернатора Севастополя Михаил Владимирович Развожаев дал также разъяснения по вопросам курортного сезона в Севастополе.

«Курортный сезон в Крыму и Севастополе, обычно, стартует 1 мая, но в этом году пандемия внесла свои коррективы. Новые случаи заражения короновирусной инфекцией в городе и на полуострове, хоть и в небольшом количестве, но продолжают появляться. Потери курортной сферы и транспорта за апрель составляют около 80 %, но удалось избежать массовых увольнений и сокращений. С 15 июня планируется открыть многие гостиницы и отели при условии соблюдения

правил Роспотребнадзора. Вот некоторые из них: необходимо убрать из номеров ковролин, провести полную дезинфекцию помещения и обеспечить клиентов масками для смены через каждые 2 часа. Транспортные компании города тоже понесли большие финансовые потери из-за снижения пассажиропотока во время самоизоляции. Поэтому было принято решение профинансировать их в объеме 7 млн рублей. Оставшимся без работы водителям удалось сохранить средний уровень зарплат. Городской транспорт ожил с 18 мая после снятия режима самоизоляции. Вышли в рейс 3 новых автобуса с автоматизированной системой подачи платформы для инвалидов-колясочников. Эти автобусы были взяты в кредит до эпидемии, и городу еще нужно будет за них рассчитаться с поставщиком. На автовокзале выстроились в ряд и ждут своих пассажиров пригородные автобусы. С 25 мая большинство из них начинают работу, но пока только в пределах полуострова».

Парки и пляжи пока останутся закрытыми во избежание массового скопления людей. Масочно-перчаточный режим сохранится на все лето. Таким образом курортный сезон в Севастополе все-таки состоится, но при особом режиме работы всей инфраструктуры и служб города.

Всем прибывающим в город необходимо знать, что им придется пройти въездное тестирование на короновирус (экспресс-тест) за свой счет. При наличии признаков заболевания они будут помещены на 2 недели в обсерватор также за свой счет. В случае несоблюдения этих правил, заражения других людей и, не дай Бог, смерти, они понесут серьезное наказание, вплоть до уголовной ответственности.

За соблюдением порядка в городе строго следит полиция и дружина самообороны «Рубеж».

Полноценно же курортные объекты в Севастополе начнут работать не раньше 1 июля и, вероятно, цены на их услуги будут все-таки ниже, чем в прошлом году...

|

|

Сырный бум... |

Как правило, сырое молоко сдавать менее выгодно, заготовители сбивают цены, и владельцу скота достаются крохи. А потому многие сельские жители сегодня занялись домашним сыроварением. Для этого не надо никакого специального оборудования. Достаточно нескольких больших кастрюль и приспособления наподобие дуршлага, чтобы стекала сыворотка, когда в молоко добавят специальные свертывающие ферменты.

Я живу в Ставрополе недалеко от городского рынка. Уже лет 15 периодически покупаю мягкие сыры, брынзу и сулугуни, у одного и того же продавца. Даже и не знаю, как его зовут, но мы частенько беседуем. Он живет в станице Новомарьевской, недалеко от Ставрополя, держит несколько коров, из молока которых и делает сыры. Вот такой маленький семейный бизнес в рамках личного подсобного хозяйства. Рассказывает, что

у каждой хозяйки или хозяина (мужики в этом деле не уступают женщинам) есть свои секреты. Например, другой мой знакомый, бывший авиационный штурман, поселившийся в маленьком хуторе Красная балка, смешивает коровье молоко с козьим, тем самым придавая своим сырам особый вкус.

Такое примитивное производство выдает весьма вкусную и полезную продукцию, которая вполне может конкурировать по качеству с крупными сыроваренными предприятиями. Правда, в производстве твердых сыров частники всегда уступали промышленным предприятиям. Сделать хороший твердый сыр типа российского, голландского, костромского и т.п. без специального дорогостоящего оборудования невозможно.

Вот такой расклад на сырном рынке существовал десятилетиями, пока не грянули пресловутые санкции.

За последние 20 лет горожане привыкли к хорошему импортному сыру, как к твердым, так и мягким сортам, и когда эта продукция исчезла с прилавков, многие заскучали. И вот тут-то начались интереснейшие процессы. В стране массово стали появляться малые сыроварни.

И уже не такие, как у моего знакомого из Новомарьевки, а настоящие минизаводики. Чаще всего это импортное оборудование (например, итальянское), которое поставляется в нашу страну, каким-то образом минуя санкции, или произведенное у нас по лицензиям. И вот такие сыроварни растут в России, как грибы.

Пару лет назад в Ставропольском минсельхозе проходило очередное вручение государственных грантов как начинающим фермерам, так и тем, кто решил строить семейные молочные фермы. Среди лауреатов был Владимир Дорошенко. Парню было всего 23 года, но он сумел защитить проект на создание производственного кооператива «Новокавказский» и получил 49 миллионов рублей. Кооператив уже к тому времени действовал, объединив фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств, которые сдавали туда молоко на более выгодных условиях, чем предлагали другие заготовители. Владимир говорил, что кооператив собирается на грантовые деньги приобрести молокоперерабатывающий заводик.

Через год мы встретились с ним на выставке, где Володя уже демонстрировал первую продукцию кооперативного завода. Это были молоко, сметана, сливки, творог. А недавно захожу на тот самый рынок, что у моего дома, и вижу магазинчик: «Кооператив Новокавказский». А там помимо вышеназванной продукции уже с десяток различных мягких сыров. И названия такие, о коих я раньше и не подозревал: буррата, чечил, халуми… Купил парочку сыров – замечательно!

В феврале этого года на празднике освящения первой виноградной лозы, который ежегодно проводит благочинный церквей Михайловского округа протоиерей Игорь Подоситников, сам виноградарь и винодел, помимо замечательного вина, которое производят ставропольские фермеры и так называемые «гаражники» (виноделы-любители), была представлена и сырная продукция. Сыр, как известно, лучшая закуска к вину.

Евгения и Александр Жиленко, молодые супруги из станицы Темнолесской, продемонстрировали довольно широкий ассортимент мягких сыров.

– Сначала мы просто держали коров на своем подворье, – рассказывает Евгения, – но потом пришли к выводу, что торговать молоком невыгодно. Поучились технологии сыроварения в Адыгее, купили оборудование для небольшой сыроварни. С прошлого года делаем сыр, продаем его по знакомым. Пока работаем в рамках ЛПХ. Но если дела пойдут, будем регистрировать свое фермерское хозяйство.

А казачка Наталья (именно так она представлена на своей визитке) из села Надежда уже работает в рамках фермерского хозяйства. Ассортимент сыров, представленный ею, еще шире. Это камамбер, моцарелла, скаморца, качопа, фета, сулугуни и другие.

Попробовав кусочек на шпажке одного из сыров, просто обалдел – это вам не магазинный продукт! Тут же попросил Натальиного соседа Сергея Добана, знакомого винодела, налить мне немного красного винца. Сочетание замечательное! Так что у союза домашнего сыроварения и виноделия очень хорошие перспективы!

Недавно опять прихожу на свой рынок и в молочном ряду на 13-м месте вижу знакомый уже логотип: «Семейная ферма “Стрижи”». Это Жиленко открыли торговую точку в краевом центре. Дела, значит, идут неплохо, и коронавирус им не помеха.

Приведенные мною примеры – это новый шаг в малом сыроварении, знаменующий переход от примитивных способов производства к современному. Но, думаю, и мой старый знакомый из Новомарьевки тоже не пропадет. Рынок и ему оставит шанс.

Примерно, такая картина и в других регионах России. В частности, в Подмосковье очень много подобных малых сыроварен. И открывают их не только местные фермеры, но и москвичи, заработавшие капитал в других сферах бизнеса, а теперь решившие вложиться в переработку.

И это довольно стойкая тенденция, чуть ли не новая мода. Горожане, правда, ферм предпочитают не заводить, и делают сыры на давальческом сырье. Но это тоже хорошо – новые рынки сбыта для местных фермеров.

Моя давняя знакомая, доктор сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник ВНИИплем Светлана Новопашина – один из лучших специалистов в стране в области козоводства, утверждает, что в России производство козьих сыров уже вышло на мировой уровень.

А еще лет десять назад у нас вообще не было сыров из козьего молока. В то время как во всем мире этот продукт весьма популярен и приносит хорошие дивиденды производителям.

Два года назад Светлана Ивановна ездила на козоводческую выставку во Францию, где впервые были представлены сыры из России. И сразу успех! Сыр ставропольских фермеров Александра и Виталия Кулиничей получил бронзовую медаль.

А на одной из недавних выставок в Москве, посвященных козоводству, уже демонстрировали свою продукцию 105 производителей.

– Уровень наших сыроваров уже очень высокий, лучшие образцы нашей продукции ничем не уступают европейским. Например, итальянец Сфорджиа, который давно ведет свой бизнес в России, и был, кстати, учителем Кулиничей, тоже участвовал в конкурсе как российский производитель, и проиграл своим ученикам. Это о многом говорит.

Кстати, на конкурс приехало много представителей иностранных компаний, чтобы завязать деловые отношения с российскими козоводами, то есть, они видят на нашем рынке хорошие перспективы..

Виталий Кулинич еще в 2012 году участвовал в программе «Начинающий фермер» и выиграл грант на строительство сыроваренного заводика в 1,5 миллиона рублей. Еще добавили примерно столько же своих денег.

– У нас ушло два года на освоение технологии, – рассказывает Виталий Кулинич, – Сейчас мы понимаем, что в то время и понятия не имели, что такое настоящий сыр, тем более, козий. Мы фактически одни из первых в России, кто взялся производить козий сыр. В магазинах были представлены только импортные сыры, с которыми мы поначалу конкурировать не могли.

После того, как объявили санкции, импортные сыры с прилавков исчезли, наши сыроделы активно взялись осваивать высвободившуюся нишу, и за короткий срок достигли выдающихся результатов.

Я недавно опять проходил обучение у семьи Сфорджиа, и они признали, что наш твердый сыр по вкусовым качествам лучше, чем у них.

При этом Виталий признает, что таких результатов пока можно добиться только на импортном оборудовании с использованием зарубежных заквасок и ферментов.

Кулиничи тоже открыли свой магазинчик на моем рынке. Там продают и козье молоко, и йогурт, и, конечно же, свои сыры. Народ заходит, пробует, покупает.

– Магазин, который открыли Кулиничи, – это возможность формировать вкусы населения, приучая наших людей к высококачественным продуктам, – говорит Светлана Новопашина. – Это нужное дело, проблема низкосортной еды остро стоит в мире. Чтобы понять, что такое хорошо и что такое плохо, люди должны иметь возможность сравнивать. Кулиничи им такую возможность предоставляют.

Думаю, что ситуация с коронавирусной пандемией может в какой-то степени и подыграть нашим сыроделам. Какие-то виды бизнеса после пандемии могут прийти в упадок, и предприниматели вынуждены будут искать новые сферы для вложения средств.

А сельское хозяйство, и в частности переработка, оказались весьма устойчивы к подобным потрясениям...

|

|

Американский Майдан... |

Соединенные Штаты демонстрируют миру довольно своеобразный вариант выхода общества из самоизоляции. Погромы охватили почти всю страну. По телевидению показывают, как горят полицейские участки, журналистов травят слезоточивым газом, мародеры вытаскивают через разбитые витрины магазинов все что можно, включая немалого размера коробки с телевизорами и холодильниками, а президент Дональд Трамп даже вынужден временно укрываться в подземном бункере.

Нет, все эти события, безусловно, не являются следствием охватившей Америку заразы коронавируса, и не стремлением подражать устроителям памятного Майдана в Киеве. Трамп никуда не убежит, не скроется в Ростове-на-Дону, а толпы победивших горожан не будут с любопытством рассматривать «золотой батон» в его опустевшей резиденции.

Все эти события вызваны иными обстоятельствами. В первую очередь – так и не решенными за многие десятилетия проблемами расовой нетерпимости и полицейского насилия.

Вероятно, все, кто жил в СССР в 1970-е – 1980-е годы помнят анекдот, когда на упрек американца о низком уровне жизни в его стране советский человек отвечал однозначно: «А у вас зато негров вешают!» Неожиданно эта тогда в СССР юмористическая фраза зазвучала крайне актуально и серьезно в нынешних США.

И упрек в том, что в нынешних Штатах полицейский может легко убить афроамериканца, звучит уже чаще всего из уст противников нынешнего американского президента. Прежде всего от сторонников Демократической партии. Звучит такой упрек и от приверженцев либеральной идеи. Особенно популярны такие настроения, по ряду данных, в Калифорнии, и прежде всего среди участников так называемой «тусовки Голливуда». Да, указывают все они, афроамериканцев в США убивают. И виноват в этом, по их мнению президент Дональд Трамп. Как виноват он и во многом другом – невнимании к представителям ЛГБТ-сообщества, к женщинам, подвергнутым домогательствам со стороны мужчин и вообще ко всем, на их взгляд, незаслуженно обижаемым.

Дела разворачиваются серьезные. Не исключено, что имя жертвы –46-летнего чернокожего безработного Джорджа Флойда, задушенного в один из майских дней на улицах Минниаполиса, станет новым символом борьбы с расовой дискриминацией.

Как все это скажется на шансах Дональда Трампа победить на предстоящих уже скоро, в ноябре, президентских выборах? Не исключено, что именно об этом думал президент США, временно оказавшись в подземном бункере. Какие еще неприятности сулят ему неожиданно нахлынувшие события?

По многим оценкам, неприятности эти могут оказаться очень большими.

Некоторые СМИ даже начинают рассуждать сейчас о социальной революции в США или даже начале гражданской войны.

Корреспонденты берут интервью на улицах у афроамериканцев и белых граждан. Первые указывают, что пора, наконец, покончить с неравенством, с тем, что их братья и сестры довольствуются лишь подачками от «белых господ». Вторые все чаще говорят, что готовы дать очень жесткий отпор и рекомендуют бунтовщикам жечь дома и магазины в собственных, а не в их, кварталах. При этом и те, и другие часто даже не пытаются сдерживать эмоции, кричат и машут руками, в которых иной раз оказываются железные прутья или биты.

Наблюдая по ТВ за всем происходящим в США, я лично ловлю себя на мысли, что за время вынужденного нахождения дома американцы, скорее всего, просто «свихнулись» от безделья. Во всяком случае выброс нервной энергии явно налицо.

Напрашивается однозначный вывод, что американское общество крайне возбуждено. При этом вполне можно допустить, что такому возбуждению, в том числе, способствовали и месяцы карантина, то есть вынужденного отказа людей от привычного образа жизни. Они явно не поспособствовали укреплению нервной системы граждан. Достаточно искры, дополнительного раздражителя по самому разному поводу, и общество взрывается. Начинает буйствовать, громить все вокруг и грабить. И все вырываются на улицы…

И еще: происходящие события являются реальным подтверждением популярного в последние месяцы тезиса о том, что мир после пандемии будет иным.

Соединенные Штаты являются одним из ведущих мировых игроков, и от того какие изменения произойдут в обществе этой громадной и сильнейшей страны очень многое зависит.

А изменение эти, на мой взгляд, должны произойти. Нет, конечно же, не следует ждать каких-то крупных революционных событий в Вашингтоне с последующим взятием штурмом Белого дома. Вряд ли возможно и возобновление войны между Севером и Югом. Но все-таки события, способные повлиять на мировую повестку дня, явно вырисовываются.

Прежде всего, это возможное полевение американского общества. Или, по другому сценарию, наоборот, поправение. От того, каким образом будет происходить такой процесс внутри США, несомненно, будет зависеть и ситуация в мире. Ведь настроения в американском обществе всегда оказывали серьезное влияние на настроения во многих других странах.

Сегодня, кажется, это общество разделяется на две больше группы – сторонников и противников Трампа. С соответствующими идеологиями, более правыми и более левыми, с некоторыми, надо сказать, далеко не для всех приемлемыми особенностями.

Эти настроения уже несколько лет разделяют американское общество на две большие части, плюс множество маленьких. Хотя до недавнего времени президент Трамп все-таки сдерживал «революционные», разумеется с американской спецификой, настроения, показывая немалые успехи США в области экономики. Уровень жизни в Америке был очень достойным, причем у почти всех расовых, национальных и социальных групп. Действительно все самые важные показатели жизни в США были на высоте. И это очень многих устраивало. И вдруг…

Началась пандемия с ее самоизоляцией и последовавшим закрытием мелких и крупных предприятий. Как следствие, произошел скачок безработицы. Причем резкий, стремительный. По некоторым оценкам, ситуация даже начинает напоминать Великую депрессию. И первыми жертвами, по ряду данных, должны стать, или уже стали, самые уязвимые слои общества, в том числе афроамериканцы.

Для них, очевидно, все происходящее слилось в один большой ком – убийство «черного брата», потеря работы и ограниченная свобода для передвижений. Сил дальше терпеть все это вместе у многих уже не хватает. Вот и вспыхнул своеобразный американский Майдан.

Горят здания, толпы громят магазины, полицейские разгоняют демонстрантов слезоточивым газом. А протестующих на улицах американских городов только прибывает.

Интересно задуматься, а как в это время ведет себя коронавирус? Не закончится ли это массовое выяснение отношений между белыми и афроамериканцами, правыми и левыми, революционерами и консерваторами резким скачком заболевания? Даже, возможно, чрезвычайно резким.

Но об этом участники демонстраций и погромов явно думать не хотят. Они волевым решением вышли из самоизоляции. На фоне последних событий пандемия в США забыта. Интересно – надолго ли?

|

|

Эхо любви Евгения Птичкина... |

Певица Анна Герман вспоминала в одной из своих книг, как при записи с оркестром новой песни, «Эхо любви», у нее сжималось горло, плакали оркестрантки, пришлось начинать трижды... Это была музыка Евгения Птичкина, а слова Роберта Рождественского. Песня стала всенародно признанным шедевром.

Покроется небо пылинками звезд,

И выгнутся ветви упруго.

Тебя я услышу за тысячу верст —

Мы эхо, мы эхо,

Мы долгое эхо друг друга.

Вот что интересно: песни этого мастера известны весьма, а имя его — не очень. Или это свидетельство подлинной народности лучших его песен, когда они присваиваются сердцами людей, застольями, уходят в широкие слои, становясь неотменимым общим достоянием?..

Его музыку всегда отличали удивительная мелодичность и душевность, свойственные народным песням. «У беды глаза зеленые» («Сон-трава») на стихи Т. Коршиловой, «Сладка ягода», «Ромашки спрятались» — одной из этих песен было бы достаточно, чтоб прославить автора.

1 июня исполнилось 90 лет со дня рождения композитора Евгения Николаевича Птичкина, безусловно входящего в плеяду композиторов, чье мелодическое богатство отражает лучшие годы музыкального сочинительства в нашей стране.

Биографы рассказывают, что Евгений в 1957 г. закончил Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу композиции у Н. Пейко и В. Шебалина. Учился вместе с Николаем Каретниковым и Александрой Пахмутовой.

После института окончил курсы звукорежиссуры (куда в те годы не принимали без музыкального образования!), работал звукорежиссером Дома радиовещания и звукозаписи. Там в конце 1950-х годов и стали появляться песни Евгения Птичкина, написанные для молодежной редакции радио, — среди них первая, в исполнении Иосифа Кобзона сразу ставшая популярной, «Где вы, где вы, девушки несмелые» (слова В. Кузнецова) на «целинную» тему, и затем ее продолжение «Едут девушки...» Это было и следствием многих поездок молодого композитора в творческие командировки по стране, в которых, по признанию самого Е. Птичкина, неоценимую помощь в творческом становлении оказала известный композитор Людмила Лядова.

Песня о девушках, как рассказывают, появилась после письма молодого жителя Томска на радио, в котором он, ссылаясь на песню «Текстильный городок», посетовал на то, что девушки почему-то не едут жить в Сибирь, где много парней, и где не так уж холодно. «Ждем вас, девушки несмелые!» — завершал свой эпистолярный взволнованный возглас молодой томич. Письмо столь тронуло Птичкина, что он передал письмо другу-поэту и попросил написать текст песни.

В начале 1960-х Евгений Птичкин сотрудничал на радио с редакцией русской народной песни, сочинял для удивительной певицы Виктории Левко и хора русской песни — песенные циклы «Самый человечный человек» на слова В. Семернина и В. Кузнецова, «Из искры» на слова С. Корзинкина, «Березовые тайны» на слова Л. Васильевой.

В конце 1960-х Птичкин начал работать в кино (с 1969-го по 1978-й он даже будет занимать должность главного музыкального редактора «Мосфильма»).