-Музыка

- Туман

- Слушали: 1313 Комментарии: 10

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Мы превентивно перешли в наступление: Сатановский рассказал о шокировавшем Запад решении России… |

Политолог Евгений Сатановский назвал открытие советских архивов “превентивным наступлением” России на враждебный ей коллективный Запад. По словам Сатановского, РФ до последнего времени проводила исключительно реактивную политику в отношении недружественных шагов США и Европы. Москва ограничивалась реакцией на действия Запада (санкции и другие ответные меры) и воздерживалась от проактивных действий.

Однако ситуация с архивами времен Второй мировой войны резко изменила положение дел, отмечает политолог. Наиболее шокирующим для Запада стали рассекреченные документы с Ялтинской конференции, в частности текст соглашения Сталина, Рузвельта и Черчилля от 11 февраля 1945 года под грифом “совершенно секретно”.

В документе, опубликованном МИД РФ, указано, что получает СССР за вступление в войну против Японии (юг Сахалина с прилегающими островами, Курилы и ряд особых условий).

“Мы постоянно реагируем на ситуацию. И только сейчас, начав открывать архивы, мы превентивно перешли в наступление, причем неожиданно для всех. Потому что считалось, что в жизни Россия архивы не откроет. А там ведь есть что открывать, далеко не только про войну. А не хотят ребята открыть архивы про переговоры Сталина, Рузвельта и Черчилля на тему всего того, что СССР союзники обещали?” – сказал Сатановский.

Сатановский назвал раскрытие архивов с Ялтинской конференции неожиданным для Запада / Коллаж: ФБА “Экономика сегодня”

В противоположность России, Запад не раскрывает даже предвоенные архивы, кроме так называемого Мюнхенского сговора 1938 года. В эфире “Вести FM” политолог обращает особое внимание на документы о договоренностях западных стран с Гитлером, а также американские архивы о Холокосте, в частности, об обращениях в адрес Рузвельта с просьбой разбомбить подъезды к концлагерям силами ВВС США, что могло бы парализовать работу “лагерей смерти”.

Напомним, президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию 15 января объявил о создании в РФ крупнейшего комплекса архивных материалов о Второй мировой войне. По словам Путина, это позволит защитить от лжи память о Великой Победе и пресечь попытки отдельных государств переписать ее историю с искажением и занижением решающей роли советского народа в уничтожении нацизма...

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Работает "самооборона": можно убить соседей - и жить на свободе спокойно... |

Суд присяжных опять на стороне тех, кто защищает себя в России. Так что если к вам пришли бить, убивать (вы же не знаете) (или воры, например) - стреляйте на поражение, отсидите немного, зато будете живы и здоровы. А те, кому положено лежать в могиле, там и останутся. Есть женщина в России (она уже просила меня ее имя не называть) - дважды воров убивала из карабина у себя дома, на свободе...

Мужик застрелил за громкую музыку двух нетрезвых соседей - отца и сына - и его отпустили на свободу.

По данным прокуратуры, 3 февраля 2019 года подсудимый в селе Супсех, возмущенный тем, что во дворе его соседей, 60-летнего отца и 30-летнего сына, играла громкая музыка, пришел к ним разбираться. Он сделал им замечание, однако соседи вместе со своим знакомым устроили скандал, вооружились молотком и отправились выяснять отношения. Обвиняемый застрелил отца и сына из охотничьего ружья на территории своего участка, когда те начали к нему приближаться. После этого стрелок вызвал скорую помощь и полицию.

Против мужчины возбудили самое простое уголовное дело об убийстве (статья 105 УК РФ), но суд присяжных разобрался, и квалифицировал его действия как вынужденную самооборону. Обвиняемый также настаивал на этом, не признавая вину по инкриминируемой ему статье - "защищался", говорит он. Хотя нападавшие выстрелить не успели. И все, его признали виновным в убийстве при превышении пределов необходимой самообороны (статья 108 УК РФ). Поскольку обвиняемый совершил преступление впервые, ему назначили исправительные работы - и только. С учетом времени, проведенного в СИЗО (с 3 февраля 2019 года), суд освободил его из-под стражи в зале суда.

Прокуратура крайне недовольна приговором. А подсудимый и его адвокат очень довольны. Хотя, конечно, пьяных дебоширов, которые веселились, слушая музыку, и пришли на разборки, немножко жалко. Кто же знал, что их сосед только с виду тихий - а сам очень серьезный человек...

@rovegosteb - https://t.me/rovegosteb/2938

|

|

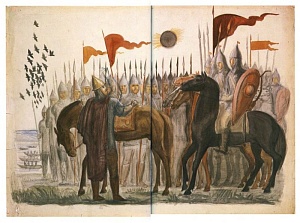

Главный орден великой империии и один из награжденных... |

До всей этой истории с самоизоляцией, удалось побродить по Историческому музею, немного поснимать. Один из интересных и впечатливших моментов – коллекция орденов Российской империи на выставке из Золотой кладовой музея. В том числе там показывали и главную награду империи – орден Андрея Первозванного.

Надо сказать, что это – тот случай, когда в экспонате интересно буквально всё. Там сам орден можно разглядывать бесконечно. Потому что орден Андрея Первозванного – это все-таки и первый российский орден, и высшая награда империи. И единственная в России награда, которая имела не только знак и звезду ордена, но и цепь, которую надевали «в особо торжественных случаях». Да и история конкретных наград, тех, которые показывают в Историческом музее – тоже интересна.

Поразительна все-таки работа ювелира. Насколько все это тщательно сделано. О цепи, которая хранится в Историческом музее, например, точно известно, что ее сделал Иоганн Кейбель. Ну как Кейбель… Это была целая мастерская. Мы все знаем и слышали про Фаберже. Ну так Фаберже был не одинок. Немец-эмигрант Кейбель тоже нашел свое призвание в России и в середине XIX века занимался изготовлением российских орденов в штучном и массовом порядке. Более того, несколько десятилетий фирма «Кейбель» была единственным официальным изготовителем российских орденов.

Орден, конечно, эффектен, чего уж там. Вся эта тонкая работа, двуглавые орлы, апостол на Андреевском кресте. Буквы «S.A.P.R.» на кресте… Кстати, что это за буквы? Да все просто:

«Sanctus Andreus Patronus Russiae» - «Святой Андрей покровитель России».

Ведь по легенде именно апостол Андрей первым принес благую весть на Русь. Хоть тогда Руси даже в проекте не было…

Появилась эта награда потому что не могла не появиться. До Петра в России орденов не было. Но раз он решил рубить «Окно в Европу», надо было быть как все. И побывав в «Великом посольстве», он прекрасно понял, что орден для награждения отличившихся и нужных иностранцев ему нужен. Потому что это понятно и принято в Европе, в которую он так рвался. Так, почти сразу после возвращения из европейского вояжа появился орден Андрея Первозванного.

Надо понимать, что Орден был организацией, в которую принимали за какие-то заслуги. А все эти звезды и кресты являлись знаками, показывающими принадлежность к, так сказать, элитарному клубу людей, совершивших что-то значимое и серьезное.

Имелось три знака принадлежности к ордену – цепь, знак и звезда ордена. Считается, что до XIX века звезда была шитой, потом ее стали делать из серебра. Впрочем, есть портреты, которые под это определение не подходят. Так что эта дата примерная. Звезду, понятное дело носили на груди. Цепь - в торжественных случаях на шее. А знак ордена – на ленте через правое плечо у бедра.

И, конечно, эти знаки были очень эффектными. Ювелиры старались – золото, серебро, камушки дорогие, тонкая работа по эмали. Разглядывать все это можно бесконечно долго. На самом деле красивая работа. Высший орден империи все-таки.

А еще очень интересен тот человек, которому принадлежал знак и звезда ордена, выставленные в Историческом музее. Потому что это награда Александра Ивановича Барятинского.

Кто это такой?

Если коротко – русский фельдмаршал. Чуть подробнее – покоритель Кавказа. Он вообще, можно сказать, всю свою карьеру сделал именно там, на бесконечной Кавказской войне. Именно ему, фельдмаршалу Барятинскому, наместнику Кавказа, довелось завершить борьбу с горцами и захватить таки в плен Шамиля, после чего война, продолжавшаяся столько лет, закончилась.

Интересно, что орденом Андрея Первозванного его наградили в 1862 году. На тот момент ему было 47 лет и он как раз ушел в отставку. Из армии и с поста кавказского наместника. Он и правда, был нездоров, все-таки гоняться за горцами столько лет, быть не один раз раненым – это здоровья не прибавляет.

Но главная причина была в другом. История "дембеля" Барятинского прямо связана с «шерше ля фам». Ее звали Елизавета Дмитриевна Давыдова, урожденная Джамбакур-Орбелиани. 25-летняя жена адъютанта Барятинского. И Барятинский сначала наставил своему подчиненному офицеру рога, а потом, когда тот собрался увезти жену, просто выкрал ее. Как принято на Кавказе :) И увез в Европу.

И так получилось, что в Штутгарте, где Барятинский в открытую на лечении жил с Давыдовой, дело дошло до дуэли между фельдмаршалом и его полковником. Оба промахнулись. Специально или нет, кто теперь скажет. Это событие принято описывать как «карикатурную дуэль», потому что Барятинский на самом деле был болен и плохо стоял на ногах. А полковник Давыдов, вызвавший его к барьеру, больше всего на свете боялся попасть по единственному на тот момент русскому фельдмаршалу…

После этой дуэли и случилась отставка Барятинского и этот орден… Отставной фельдмаршал, кстати, потом на Давыдовой женился, когда смог выбить ей развод.

Кстати, если уж зашла речь об этом человеке, то стоит отметить пару важных моментов его биографии.

Например, то, что он был другом … Дантеса. И полностью поддерживал его в той самой дуэли с Пушкиным. Как вам такой расклад?

«…верьте по-прежнему моей самой искренней дружбе и Тому сочувствию, с которым относится к вам вся наша семья»…

Ваш преданный друг»

Это строчки из письма, которое Барятинский написал сидевшему после дуэли под арестом Дантесу.

Ах да. Тогда поручику Барятинскому было 22 года и он уже успел получить пулю в бок во время командировки на Кавказ. Потом он опять туда вернется, хотя мог бы сделать карьеру при дворе. Ведь как представитель знатнейшего рода, он некоторое время был адъютантом цесаревича Александра, в то время, когда тот совершал свой заграничный вояж. Но он для себя после бурных приключений по молодости, выбрал Кавказ.

И еще один чудесный момент. С другим «нашим всем». Михаилом Юрьевичем. Тем, который Лермонтов. Как-то раз в компании весело гудевших молодых офицеров были одновременно Лермонтов и Барятинский.

Зашел разговор о силе воли человека. Лермонтов начал настаивать, что человек способен преодолеть только душевные страдания, но не физическую боль. Тогда Барятинский подошел к колпаку горящей лампы, взялся за него и долго носил лампу по комнате, не издав ни звука. Ожоги потом пришлось лечить два месяца, а начальству рассказали про неосмотрительно схваченную горячую кочергу…

Позднее, когда первый биограф Лермонтова Висковатов собирал о нем информацию, Барятинский высказался о поэте так:

«… он называл его самым «безнравственным человеком» и «посредственным подражателем Байрона» и удивлялся, как можно им интересоваться до собирания материалов для его биографии…»

Вы скажете, что Барятинский просто был дуболом и солдафон, ничего не понимающий в прекрасном вообще и в литературе в частности?

Нет, вы знаете, на самом деле, он был как раз библиофил. И на пару со своим приятелем графом Иосифом Вильегорским тратил массу времени и средств на собирание книг по истории России. Но ни Пушкина, ни Лермонтова не любил… Так бывает. Не стоит забывать о том, что он был их современником и смотрел на них, как на реальных людей, а не через призму последующих ахов и вздохов…

Вот такие дела со всеми этими орденами...

|

|

Лучше поздно, чем кирдык – хана: До некоторых забугорных стратегов, кажется, дошло… |

Представители высшего командования вооружённых сил США в последнее время регулярно заявляют об опасности нового российского вооружения и выражают растущую тревогу в связи с увеличением размеров и совершенствованием качества военного арсенала России. Вдобавок высокопоставленные чиновники Пентагона всё чаще признают наше превосходство в военном планировании и даже предлагают позаимствовать у России некоторые приёмы и подходы к обороне своей территории.

Так, командующий военно-морскими силами США в Европе адмирал Джеймс Фогго не раз выступал с предупреждениями о том, что русская военная мощь непрерывно растёт. В частности, он приводил в пример способность российских подводных лодок наносить высокоточные удары по территории Европы на стратегическую глубину. А около месяца назад, отвечая на вопросы журналистов о внедрении в армии США беспилотных систем, оружия и радаров дальнего действия, адмирал и вовсе заявил, что для защиты своего побережья страны НАТО должны перенять тактику России.

Фогго сказал: «Когда речь идёт об оборонных возможностях, я всегда говорю союзникам и партнёрам, что при ограниченности наших ресурсов нам стоит обратить внимание и задуматься о том, что и как делают русские для создания у своих границ зон ограничения доступа и манёвра. Необходимо и нам научиться выстраивать подобные системы, важными элементами которых являются умные мины, крылатые противокорабельные ракеты и береговые радары, действующие в единой связке».

Адмирал отметил, что российские системы ограничения доступа включают в себя ещё зенитные комплексы С-300 или С-400 и береговые ракетные батареи. С сухопутных направлений эти группировки сил и средств прикрыты крылатыми и баллистическими ракетами комплексов «Искандер», размещёнными в Калининграде на Балтике, и на Крымском полуострове в Чёрноморье.

С мнением адмирала Фогго об эффективности русских зон закрытого доступа согласен и его предшественник, бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес. По словам генерала, российский опыт стоит внимательного изучения. Ходжес отметил, что аргументы, схожие с рекомендациями адмирала Джеймса Фогго, были изложены также и в докладе Центра анализа европейской политики для союзников и партнёров США в Черноморском регионе.

При этом оба американские военачальника подчеркивают, что у армии США в Европе есть серьёзные недоработки, например – в использовании беспилотных средств для разведывательной деятельности и обмене полученными данными между членами НАТО.

Такие призывы опытных американских генералов и адмиралов брать пример с России резко контрастируют с рекламными заявлениями Трампа о «непобедимой», «исключительной» и «самой сильной в мире» армии США. Что ж, как говорится, завидуйте молча, господа. А мы будем и дальше развивать свои наступательные и оборонительные вооружения.

На этом фоне подозрения и страхи американских генералов и адмиралов по поводу повсеместного присутствия смертоносного русского оружия около границ США растут с каждым днём. Недавно к сонму таких высокопоставленных параноиков присоединился командующий Вторым флотом Военно-морских сил Соединённых Штатов вице-адмирал Эндрю Льюис.

Во время выступления на собрании Военно-морского института США и Центра стратегических и международных исследований этот бравый американский военачальник заявил, что атлантическое побережье его страны отныне не может рассматриваться как безопасный район, в котором отсутствует сколь-либо значимая «русская угроза». А причиной этого печального факта является возросшая активность в Атлантическом океане российских подводных лодок. Именно поэтому, вещал Льюис, американские моряки уже нигде не могут чувствовать себя в безопасности, а корабли США — ограничены в маневрировании при патрулировании атлантической акватории даже в непосредственной близости от своего побережья.

«Наша новая реальность, – сказал Льюис, – заключается в том, что теперь, когда американские моряки выходят в плавание, они должны быть готовы к русской атаке, как только покинут свою базу в Норфолке. Наши корабли больше не должны рассчитывать на то, что они смогут действовать в безопасной гавани на восточном побережье или просто беспрепятственно пересекать Атлантический океан, чтобы действовать в каком бы то ни было другом месте».

Но и это ещё не всё. «Мы видим в Атлантике постоянно увеличивающееся число российских субмарин, – продолжил свои жалобы вице-адмирал, – которые могут долгое время находится на боевой службе и при этом оснащены самым смертоносным оружием».

Правда, Льюис не стал уточнять, сколько всего наших подводных охотников, по оценкам американских экспертов, находится в Атлантике. Может быть, он просто этого не знает, потому что новые русские подлодки столь малошумны, что обнаруживают себя только тогда, когда сами хотят показать американцем своё присутствие в той или иной акватории…

Примечательно, что Второй флот американских военно-морских сил, возглавляемый Льюисом, после распада СССР был упразднён за ненадобностью. Американские стратеги сочли, что «русская угроза» в Атлантике миновала навсегда. Но вот два года назад, в 2018-м, этот флот был в пожарном порядке восстановлен из-за “всплеска российских подводных операций в Атлантическом океане”. Тогда, на торжественной церемонии открытия срочно возрождённого Второго флота, глава Командования военно-морских сил США адмирал Кристофер Грэди заявил, что со времён «холодной войны», которая закончилась три десятилетия назад, Америке не приходилось сталкиваться с таким серьёзным соперником, как новая Россия.

Сегодня наш подводный флот довольно часто вызывает у супостата плохо скрываемую панику. Причём, не только в Америке, но и в Европе. Например, беспрецедентную активность наших подлодок в конце прошлого года зафиксировали в НАТО. Представитель альянса Оана Лунгеску в разговоре с одним из ведущих информационных агентств Германии сообщила, что Россия постоянно усиливает операции под водой. По её словам, в течение только одной такой операции возле берегов Норвегии в октябре 2019 года действовало до десяти российских субмарин одновременно.

Такое же «подводное хулиганство» воскресшего российского флота супостат отмечает и около Гренландии, Исландии и Великобритании. В НАТО боятся, что подводные русские «волчьи стаи» способны атаковать не только надводные корабли альянса, но и глубоководные трансконтинентальные кабели связи, связывающие США с Евросоюзом и другими странами. Сегодня от этих многочисленных кабелей зависит работа интернет-коммуникаций, а значит и банковских переводов, и многого другого, что обеспечивает финансовую стабильность всего Запада. Кроме того, руководство альянса указывает на угрозу российских подводных лодок для торговых путей в Северной Атлантике, которые должны, в случае войны, обеспечить подвоз ресурсов из Америки в Европу.

Впрочем, как бы ни стонали наши заклятые «друзья из-за большой лужи» о морских амбициях Путина, Россия продолжит наращивать своё присутствие в Мировом океане. Мы уже успешно восстанавливаем позиции, которые ранее занимал Советский Союз. Что касается Атлантики, то это – важнейший регион с точки зрения стратегической безопасности нашей страны, поэтому здесь всегда будут нести боевое дежурство наши подводные атомоходы.

А в скором времени морской щит России будет ещё более серьёзно укреплён новейшими подводными лодками «Ясень-М» с крылатыми «Калибрами» и гиперзвуковыми «Цирконами», стратегами «Борей-А» с баллистическими ракетами «Булава», а также носителями уникального ядерного подводного беспилотника «Посейдон».

|

|

Понравилось: 1 пользователю

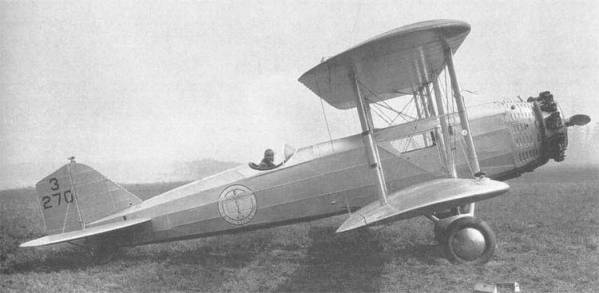

Этот день в авиации. 23 мая |

1844 - (14 мая - ст.ст.) Родился генерал-лейтенант авиации от кавалерии Александр Васильевич Каульбарс Alexander Wilhelm Andreas von Kaulbars. Основатель первого в России аэроклуба, заведующий авиационным делом в армиях Северо-Западного фронта. Считается одним из первых создателей и руководителей Воздушного флота России.

Скончался в эмиграции во Франции, в Париже, 25 января 1925 г. (согласно ряду источников — в 1929 г.). Похоронен на кладбище Сент-Женевьев де Буа...

1848 - Родился Отто Лилиенталь, немецкий инженер, один из пионеров авиации, объяснивший причины парения птиц. Создал науку о планеризме. Эксперименты с летающим крылом Отто Лилиенталь начал после многочасовых наблюдений за полетами птиц.

Исследуя аэродинамику птичьих крыльев, он пришел к выводу, что и у планера крылья в поперечном сечении должны иметь вогнутость, обращенную вниз. Скелет крыла изготавливался из ивовых прутьев, которые затем обтягивались полотном. Совершил на своих планерах более 2 тыс. полётов. В 1896 году смелый испытатель разбился.

1914 - Родился Константин Давыдович Бушуев (23 мая 1914 — 26 октября 1978) — советский учёный в области ракетно-космической техники, Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской(1950), Ленинской(1960) и Государственной премий СССР(1976), член-корреспондент Академии наук СССР. Заместитель Главного конструктора Центрального Конструкторского бюро экспериментального машиностроения, заведующий кафедрой Московского физико-технического института.

В 1936 году Бушуев поступил в Московский авиационный институт на самолётостроительный факультет, который оканчивает в 1941 году. С 1948 работал начальником проектного бюро, с 1954 года заместитель главного конструктора, с 1973 года главный конструктор. С 1970 заведующий кафедрой Московского физико-технического института (профессор с 1962). Бушуев — один из создателей ряда КА для исследования околоземного космического пространства, Луны, Венеры, Марса, Космического Корабля «Восток», Космического Корабля «Восход», Космического Корабля «Союз». Он был техническим директором проекта ЭПАС с советской стороны (1973—1975). Основные труды - по вопросам прикладной динамики, прочности ЛА.Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы....

1917 - Гарри Хокер облетал прототип истребителя Dolphin (Разработчик: Sopwith, Великобритания)

1923 - Ла Сиерва был выдан патент за № 84685 "Усовершенствование в аэропланах с вращающимися крыльями" он охватывал получение сцентрированной подъемной силы не за счет циклического изменения шага лопастей, а за счет их махового движения.

1928 - Старт экспедиции на дирижабле «Италия» к Северному полюсу Земли. Экипаж под руководством итальянца Умберто Нобиле с экипажем из 16 человек вылетел из Ню-Олесунна на Шпицбергене. Пролетел над Северным полюсом. Но на обратном пути потерпел катастрофу. Часть экипажа погибла, оставшиеся около месяца провели на льду в лагере, который получил известность под названием «красная палатка». Для спасения выживших в разных странах было организовано несколько экспедиций. Последних членов экспедиции Нобиле 12 июля забрал советский ледокол «Красин».

1929 - Проведены испытания динамореактивной пушки Леонида Васильевича Курчевскиого.

1929 - Установлен мировой рекорд высоты полёта среди сухопутных самолетов, истребитель LGL-324 (Разработчик: Loire-Gourdou-Lesseurre, Франция ) поднялся с полезной нагрузкой в 500 кг на высоту 9600 м.

1931 - Родился Пётр Васильевич Балабуев -Доктор технических наук (1988), профессор, генеральный авиаконструктор Авиационного научно-технического комплекса имени О. К. Антонова, (1984 — май 2005 года). Герой Социалистического Труда (1975),Лауреат Государственной премии СССР (1973).

Закончил Харьковский авиационный институт (1954), инженер-механик самолетостроения.

С апреля 1954 года начал работу на Харьковском авиастроительном предприятии:

сначала инженер-конструктор,

с 1956 — начальник мастерской,

с 1959 — начальник сборочного цеха,

с 1960 — ведущий конструктор, исполняющий обязанности начальника производства,

с 1961 — заместитель главного конструктора, начальник представительства АНТК на ТАПОиЧ,

с 1965 — директор исследовательского завода КБ,

с 1968 — заместитель главного конструктора,

с 1971 — главный конструктор, первый заместитель генерального конструктора,

с 1984 — генеральный конструктор АНТК имени О. Антонова.

С его участием и под его руководством разрабатывались самолеты: Ан-22 «Антей», Ан-72, Ан-74, Ан-32, Ан-28, Ан-124 «Руслан», наибольший в мире самолет Ан-225 «Мрия». Среди последних разработок пассажирский Ан-140 и Ан-148, многоцелевой Ан-38, Ан-70.

Глава совета директоров Международного консорциума «Средний транспортный самолет». Руководитель программы по выполнению контракта с Республикой Иран. Член Совета экспортеров при Кабинете министров Украины (с февраля 1999 года).

Автор свыше 100 научных работ. Разработал научные основы проектирования и практического воплощения в конструкцию тяжёлых транспортных самолетов суперкритических профилей крыла.

Петр Балабуев подал заявление об увольнении с АНТК имени О. Антонова по собственному желанию 27 мая 2005 года, объяснив свой уход "невыполнением условий контракта министерством промышленной политики Украины."

Умер 17 мая 2007 года в Киеве.

1933 - Первый полет "многоместного истребителя" МИ-3 (АНТ-21). В его задачу входило как сопровождение бомбардировщиков на большие расстояния, так и стратегическая разведка, бомбардировка противника мелкими бомбами. МИ-3 стал первой советской машиной с убирающимся шасси.

1934 - Первый полет экспериментальной крылатой ракеты 06/1, спроектированной под руководством С.П.Королева и оснащенной гибридным реактивным двигателем и автоматом устойчивости. На ракете был установлен кислородный двигатель с максимальной тягой ~50 кг. Вес ракеты составлял 30 кг. Взлет ракеты осуществлялся по-самолетному, т. е. с горизонтальных направляющих. Предполагалось, что потом ракета будет подниматься по наклонной траектории (примерно под углом 60 к горизонту), а после окончания работы двигателя перейдет на планирующий полет. Однако первые же полеты показали неудовлетворительную устойчивость ракет 06/1. Ракеты делали мертвые петли, бочки и другие фигуры высшего пилотажа, но расчетной траектории не получалось.

1937 - Мировой рекорд дальности по прямой на легком гидросамолете АИР-6 гидро А.С.Яковлева на маршруте Киев-Батуми установил Я.В. Письменный - 1297,1 км (1-я категория)

1938 - В Валентине Куз под Турином состоялся первый полет прототипа истребителя Фиат CR.42 Falco, оснащенного 14-цилиндровым двухрядным двигателем воздушного охлаждения Фиат А 74R1 С38 (мощность 840 л.с.) в тесно пригнанном кольцевом обтекателе.

1940 - Приказ НКАП №228: "Начальнику Первого Главного Управления тов. Шиц и директорам самолетных заводов с 25 мая с.г. отменить существующую окраску самолетов (красный, стальной, белый, серый и др.) как демаскирующую и перейти на нижеследующие цвета покрытий: а) верхняя поверхность крыльев и оперений, боковые поверхности фюзеляжей - зеленоватый цвет (под цвет травы); б) нижняя поверхность крыльев, оперений и фюзеляжа - бледно-голубоватый цвет (под цвет облаков). Вся продукция, окрашенная на 25 мая с.г. по существующим расцветкам в самолетах и агрегатах, перекраске не подлежит".

1944 - Первый полет ночного бомбардировщика ОКБ Поликарпова НБ состоялся на Центральном аэродроме в Москве. Заводские испытания вел лётчик-испытатель Гаврилов Николай Васильевич. К сожалению, полеты бомбовоза были прерваны смертью Н. Н. Поликарпова, последовавшей 30 июля 1944 года. Насколько известно, какое-то время спустя НБ раздавили бульдозером.

1944 - Впервые поднялся в воздух первый прототип английского истребителя МВ.5 (R2496). Пройдя все стадии усовершенствований истребитель МВ.5 внешне стал сильно напоминать американский Р-51 "Mustang" с двигателем "Merlin". Он собирался из стальных труб и имел много съёмных панелей, значительно облегчавших доступ к узлам и агрегатам самолёта. Вооружение состояло из четырех стандартных 20-мм пушек Hispano-Suisa Mk.II. Кроме того, вместо ненадежного двигателя Napier "Sabre" был установлен более перспективный, но также крайне "сырой" Rolls-Royce "Griffon" 83. Этот V-образный 12-цилиндровый двигатель развивал мощность 2340 л.с. и вращал два соосных пропеллера - передний типа De Havilland Hydromatic SKP 74489/15A диаметром 3.58 метра и задний - SKP 74490/18A диаметром 3.54 метра. Серийно не строился.

1944 - По приказу НКАП №351 разработка самолета "особого назначения" была поручена конструкторскому бюро, возглавляемому В.Г. Ермолаевым. Было решено - для быстрейшего выполнения задания - самолет делать на базе бомбардировщика Ер-2. Машина получила обозначение - Ер-2ОН.

1947 - Состоялся первый полет самолета NC 1070. NC 1070 - легкий ударный самолет, разработанный французской фирмой Societe Nationale de Construction Aeronautiques du Centre (SNCAC). Самолет разрабатывался по заказу ВВС Франции и являлся соперником самолета Nord 1500 Noreclair. NC1070 планировалось использовать в роли штурмовика, фронтового разведчика и торпедоносца. На самолете были установлены два поршневых двигателя Gnôme Rhône 14R-24 мощностью 1600 л.с. Вооружение самолета включало четыре 20-мм пушки, легкие бомбы или одну торпеду подвешиваемую под фюзеляжем. Был так же проект создания на его базе палубного противолодочного самолета. Летные испытания прошли вполне успешно, однако ВВС вскоре утратило интерес к поршневым самолетам и проект был остановлен.

1948 - Начала работу первая аэродинамическая труба с испытательной секцией, скорость воздушного потока в которой достигала 4828 км/ч (США)

1949 - Первый полёт опытного И-312 (учебно-тренировочного УТИ МиГ-15);лётчик-испытатель Виктор Николаевич Юганов.

Опытный экземпляр самолета УТИ МиГ-15, получивший заводское обозначение И-312 и шифр "СТ", был переделан из серийного истребителя МиГ-15 №104015 производства завода №1 в течение марта-мая 1949 года.

1953 - Первый полет самолета Норт-Америкен F-100А (YF-100A) "Супер Сэйбр". Этот одноместный истребитель являлся первым боевым самолетом, способным в течение длительного времени совершать полет на сверхзвуковых скоростях. 29 октября 1953 года самолет установил новый мировой рекорд скорости полета, развив среднюю скорость 1208,24 км/ч. На самолете устанавливался турбореактивный двигатель PW J-57-P-7 с тягой 4300 кг. Взлетный вес самолета 10 400 кг, практический потолок 15 200 м. Стрелковое вооружение состояло из четырех 20-мм пушек М-39. Имелись точки крепления для подвески бомб.

1954 - Впервые поднялась в воздух усовершенствованная модель итальянского УТС G.82, имеющая более мощный двигатель Rolls-Royce Nene. G.82 - учебно-боевой самолет, разработанный итальянским конструктором Джузеппе Габриэлли на фирме Fiat. G-82 является модернизированной версией самолета G-80. Первые опытные экземпляры G-80 были оснащены турбореактивным двигателем de Havilland Goblin. Вариант G.82 внешне отличался от G.80 тем, что имел удлиненный фюзеляж, большую стреловидность крыла, а также дополнительные концевые топливные баки. В 1955 году самолет был представлен на конкурс NATO, однако не добился там никакого успеха. Были построены только пять экземпляров G.82 для летной школы, три из них использовались до 1959 года в испытательном центре Reparto Sperimentale di Volo.

1955 - Вышло Постановление Правительства об организации ОКБ-256 и о постройке экспериментального самолета Цыбина PC (НМ-1, РСР). Документ подписали первые 13 членов Политбюро и правительства СССР: Г. М. Маленков, Н. С. Хрущев, Н. А. Булганин, Л. М. Каганович, А. И. Микоян, М. А. Суслов, Г. К. Жуков, П. Н. Поспелов, К. Е. Ворошилов и др. Тогда же определили и смету в 224 млн. 115 тыс. руб. Срок выпуска первой летной машины был установлен к 1 февраля 1957 года, дублер должен был быть закончен к 1 апреля 1957 года.

1964 - Постановлением Совета Министров СССР система ДБР-1 была принята на вооружение ВВС Советской Армии. Серийный выпуск ДБР-1 был освоен на Воронежском авиационном заводе (завод N 64) и продолжался с 1964 по 1972 годы, всего было выпущено 52 экземпляра "самолета 123". Система ДБР-1 состояла на вооружении до 1979 года. в 1964 году принят на вооружение беспилотный разведывательный самолет "Ту-123" ("Ястреб").

1966 - Приказом № 43 по ЦКБЭМ, ныне РКК "Энергия", в группу космонавтов - испытателей лётно-методического отдела № 731 для участия в испытаниях нового корабля "Союз" и лунных кораблей Л1 и Л3 были включены инженеры:

1. Сергей Николаевич Анохин

2. Владимир Евграфович Бугров

3. Владислав Николаевич Волков

4. Георгий Михайлович Гречко

5.Геннадий Александрович Долгополов

6. Алексей Станиславович Елисеев

7. Валерий Николаевич Кубасов

8. Олег Григорьевич Макаров

1967 - Главный летчик-испытатель хэтфилдского подразделения "Хаукер Сидли" Джон Каннингхем впервые поднял в воздух первый прототип английского патрульного противолодочного самолета H.S.801 (Nimrod MR1) и перелетел из Честера в Вудфорд для проведения начальной стадии летных испытаний.

1967 - Полет первого прототипа легкого многоцелевого самолета Kittiwake (G-ATXN). Легкий многоцелевой самолет Kittiwake был разработан Roy и Anne Proctor, при содействии инженера Kit Mitchell. Второй экземпляр предназначенный для конкурсных испытаний в ВМС США был построен компанией Registered Homebuilt Aircraft. При постройке он получил гражданский регистрационный номер G-BBRN. После первого полета, состоявшегося 21 октября 1971 года, его передали в Учебный центр ВМС Великобритании. Там ему присвоили военный регистрационный номер XW784. В середине 70-х фирмой Robinson Aircraft из Blackbushe был построен двухместный вариант самолета - Kittiwake II (G-AWGN).

1971 - Экипаж самолета Ту-134А югославской авиакомпании Aviogenex (YU-AHZ) выполнял рейс по маршруту Лондон/Гатвик (Великобритания) – Риека (Югославия). На борту находилось 76 пассажиров и 7 членов экипажа.

Заход на посадку выполнялся в неблагоприятных погодных условиях. На удалении 4 км до ВПП самолет попал в сильную кучево-дождевую облачность, сильный ливневой дождь и сильную турбулентность. Восходящий поток воздуха поднял самолет и накренил его на правый борт. Самолет оказался выше глиссады. На удалении 800 м до ВПП и на высоте 60 метров экипаж принял решение продолжать заход и выполнить посадку.

Самолет коснулся ВПП правой стойкой шасси с воздушной скоростью 160 км/час и перегрузкой 4 g. Правое крыло отсоединилось от фюзеляжа, самолет перевернулся. Оставшаяся часть крыла изогнулась и заблокировала аварийный выход. Самолет прошел юзом еще 700 метров и загорелся. Погибли 75 пассажиров и 3 члена экипажа.

1974 - Катастрофа самолета Як-40 Украинского УГА (CCCP-87579).

Столкнулся с землёй при заходе на посадку в аэропорт Киева. Погибли 29 человек.

Вероятные причины: неправильная установка давления аэродрома или потеря работоспособности экипажем вследствие отравления угарным газом. Погибают 29 человек.

1978 - Катастрофа Ту-144Д в Воскресенском районе Московской области в окрестностях города Егорьевск.

Во время испытательного полета модернизированного варианта самолёта, Ту-144Д (№ 77111), произошло возгорание.

Авиалайнеру предстояло совершить второй контрольно-приёмный полет, в ходе которого сперва предстояло вывести самолёт на сверхзвуковую скорость (2 Маха), а затем, уменьшив скорость, выполнить на высоте 3000 метров запуск вспомогательной силовой установки (ВСУ).

Комиссия установила, что на самолете в процессе снижения с высоты крейсерского полета до 3 000 м возникла течь топлива (керосина Т-8), приведшая к утечке из топливной системы около 8 тонн за время возникновения течи до приземления (около 37 минут). Топливо при утечке попадало в межканальные пространства задних частей воздухозаборников. При запуске ВСУ топливо воспламенилось. Из зоны ВСУ пожар, в момент его возникновения, перебросился в зоны двигателя №3, ЗЧВЗ-1 и ЗЧВЗ-2, а также в центральное тело фюзеляжа.

Экипаж:

Э. В. Елян (КВС, но сидел в правом кресле — летчик-испытатель ЖЛИиДБ, был командиром в первом полёте первого Ту-144 (31 декабря 1968 года, борт CCCP-68001); В. Д. Попов (второй пилот, но сидел в левом кресле — летчик-испытатель ГосНИИГА; В. В. Вязигин — штурман-испытатель ГосНИИГА; О. А. Николаев — бортинженер-испытатель ЖЛИиДБ;В. Л. Венедиктов — бортинженер-испытатель ГосНИИГА; В. М. Кулеш — ведущий инженер по испытаниям ЖЛИиДБ; В. А. Исаев — ведущий инженер по испытаниям ГосНИИГА; В. Н. Столповский — ведущий инженер по силовой установке (ГосНИИГА).

Экипаж совершил вынужденную посадку неподалеку от города Егорьевска. После приземления спаслась только часть экипажа. Бортинженеры О. А. Николаев и В. Л. Венедиктов оказались зажатыми на рабочем месте и погибли.

1991 - При заходе на посадку в ленинградском аэропорту Пулково потерпел крушение пассажирский авиалайнер Ту-154Б-1 СССР-85097, следовавший рейсом Сухуми-Ленинград. Пилот допустил снижение самолёта ниже глиссады и тот коснулся земли за 13 м до начала ВВП с перегрузкой в 4,5g и разломился пополам(49—53 шпангоуты). Из 181 человека погибли 13(в том числе 2 ребёнка). Кроме того, погибли двое находящихся на земле техников.

2001 - Выданы сертификаты типа на Ан-225 Авиационным регистром Межгосударственного авиационного комитета (АР МАК) и Государственным департаментом авиационного транспорта Украины («Укравиатранс»), что позволило начать коммерческое использование самолёта в качестве перевозчика грузов.

2005 - Впервые на тепловом аэростате достигнут Северный полюс, аэростат "Святая Русь", В.Ефремов, В.Газарян, Э.Мазур, 980 км от мыса Арктический (арх. Северная Земля)

2006 - Прекращено производство ближнемагистрального пассажирского самолета Boeing 717. Boeing передал два последних лайнера 717-200 клиентам на своем заводе в Лонг-Бич, Калифорния. Всего построено 156 самолётов. Боинг 717 — самый маленький реактивный самолёт, произведённый концерном Boeing. Самолёт McDonnell Douglas MD-95, переименованный в Boeing 717 после приобретения Боингом авиастроительных заводов Дуглас в августе 1997 года, стал последней моделью выпускавшейся с 1960-х годов серии среднемагистральных самолётов Дуглас DC-9 и MD-80/90. Первый полёт Боинг 717 совершил 2 сентября 1998 года.

2006 - амолет F-1 "Фаворит" совершил первый полет,лётчик-испытатель Ильдус Хасанович Кирамов. F-1 "Фаворит" предназначен для участия в соревнованиях по высшему пилотажу, подготовки летчиков - спортсменов, участия в аэрошоу, а также для развлекательных и туристических полетов. Самолет Ф-1 "Фаворит" является модернизированным вариантом самолета Б2М "Москит". Самолет создан группой "Авион" совместно с Московским авиационным институтом. По сравнению с прототипом "Фаворит" имеет прямое верхнее крыло, облегченную ферму фюзеляжа, переработанное шасси, увеличенный диапазон эксплуатационных перегрузок. В октябре 2006 года на самолете летчик О. Фёдоров выполнил фигуры высшего пилотажа.

2012 - Прототип новой межконтинентальной баллистической ракеты (наземный аналог морского комплекса Р-30 "Булава") запущен с космодрома Плесецк в Архангельской области. Учебный блок прибыл в заданный район на полуострове Камчатка. Ракета способна преодолевать создаваемые системы противоракетной обороны...

|

|

Ковид-19. Сода вместо водки. "К вечеру симптомы исчезли" |

Ну, что господа, вот вам второй способ расправы с вирусятиной. Сейчас по соцсетям распространяется еще один рецепт убойной профилактики коронавируса - от ивановского профессора и д.м.н. Геннадия Юдина (есть такой человек, я проверил: "Геннадий Васильевич Юдин – ивановский врач, доктор медицинских наук, профессор, долгие годы заведовавший кафедрой топографической анатомии Ивановского ИГМИ (ныне ИвГМА), автор многочисленных научных публикаций и изобретений, заслуженный изобретатель СССР.").

Даю его рецепт в небольшом сокращении:

"Какие же великие достижения 21 века Вы, господа вирусологи, приготовили, чтобы оградить людей от этой напасти? Их три: мыть руки с мылом, носить маску и изолироваться от окружающих. Воистину, ваши заслуги перед людьми трудно переоценить.

Говорят, вы научили врачей определять наличие вируса в носоглотке человека.

В настоящее время медики всех стран соревнуются между собой, кто сделал больше тестов. А зачем их делать? Ну, определили, что больной заражён коронавирусом, и что? Вы же лечить короновирусную болезнь не умеете: лекарств нет, вакцины нет и неизвестно, когда будет. А пока вакцину будут готовить, появится мутант, который, возможно, окажется к ней невосприимчивым. И вы, беспомощные, обрекаете больного на то, что вирус из носоглотки беспрепятственно опускается в дыхательные пути, внедряясь в клетки легочной ткани, вызывая пневмонию и, как следствие, их омертвение.

Когда-то великий Эйнштейн сказал: «Открытия делают невежды». Я в вирусологии невежда. Но к медицине имею самое непосредственное отношение: Я, Юдин Геннадий Васильевич, доктор медицинских наук, профессор – трансплантолог, заслуженный изобретатель СССР, 30 лет руководил двумя кафедрами в медицинской академии, имею тысячи учеников, бывших студентов. И мне стало так стыдно, что я, изобретатель, профессор ничем не могу помочь моим бывшим студентам, а ныне врачам, погибающим вместе со своими пациентами. И решил я пораскинуть «остатками своих старческих мозгов» и разработал «Способ профилактики и лечения коронавирусной болезни на ранней её стадии путём уничтожения вируса в носоглотке воздействием высоких температур»...

Ковид-19 есть молекула РНК, покрытая липидной (жировой) оболочкой. При температуре +60 градусов он погибает через 10 минут. В первые 4-6 суток, проникая в организм человека воздушно-капельным путём, вирусы располагаются в слюне ротовой полости и слизи носоглотки, откуда их и забирают для диагностики заражения. Далее вирусы при вдохах опускаются вниз по дыхательным путям и внедряются внутрь альвеолярных клеток...

Я предлагаю: разрушить, инактивировать вирусы, ещё не внедрившиеся внутрь клеток, воздействием температуры + 80 + 90 градусов, предварительно растворив их липидную оболочку содой.

Способ осуществляется следующим образом.

Врач инфекционного отделения, целый день контактирующий с зараженными ковид-19 пациентами, приходит домой... наливает в чайник 1 литр водопроводной холодной воды, насыпает в неё 1 столовую ложку питьевой соды, ставит чайник на газ и доводит до кипения. Затем наклоняет нос и рот над чайником и вдыхает пар в течение 15 минут.

Понятно, что такой сеанс ингаляции может осуществить в любое время любой человек, надёжно инактивировав все вирусы, попавшие в рото-носоглотку. При этом сода растворяет липидную оболочку вируса, а горячий пар буквально «варит голенькие вирусы» в горячей слюне и слизи...

В ночь с 16 на 17 марта 2020 года, когда о пандемии появились только первые слухи, я проснулся от того, что у меня сдавило грудную клетку и я не могу глубоко вдохнуть воздух. Утром я оделся и пошёл в аптеку (500 м). Была такая одышка, что я останавливался раз пять и туда и обратно. Всё это сопровождалось сухим, частым «надсадным» кашлем. При этом отсутствовали такие симптомы, как насморк, повышенная температура, головная боль. Придя домой, я не долго думая проделал привычный сеанс описанной содовой ингаляции, повторив его в обед и вечером. Состояние заметно улучшилось. 17 марта я трижды повторил ингаляции. К вечеру симптомы исчезли, и я об этом неприятном событии забыл. Почему я не задумываясь прибегнул к этой процедуре? Дело в том, что в нашей деревне на орловщине все простудные заболевания у детей и взрослых лечили одним способом: дышали паром над кастрюлей с вареной картошкой...

Позднее, когда я стал обосновывать свой способ, понял , что я был заражён ковидом-19 , который вылечил повторными ингаляциями горячего водно-содового пара на самых ранних стадиях заболевания в течение двух дней. Подтверждением этому послужил случай обращения с подобными симптомами моей племянницы-пенсионерки, которая выполнила мои рекомендации и тоже вылечилась за два дня...

Исходя из изложенного, призываю:

После получения данной информации не откладывая подышите над чайником паром над кипящим водно-содовым раствором 15 минут, а далее – по обстоятельствам. Денег не предлагать! Это я должен был бы приплачивать Советскому Государству , которое дало мне величайшее счастье – в течение полувека общаться с самыми красивыми, талантливыми, умными, начитанными, благородными, духовными, общительными, весёлыми, порядочными студентами ИГМИ – ИвГМА! Вуз в этом году празднует свой 90 – летний Юбилей. Ему я и посвящаю своё изобретение. Желаю всем крепкого здоровья!

г. Иваново. 01. 05 2020 . профессор Г.ЮДИН"

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Как дворянский романс XIX века превратился в популярную «народную казачью песню» |

Стихи, которые легли в основу романса, были написаны на боевом корабле во время черноморской кампании 1838 года. Об этом говорит подпись, с которой стихотворение было в том же году опубликовано в журнале «Библиотека для чтения»: «На корабле „Силистрия“, А. Молчанов, 1838.» Полное имя автора, к сожалению, неизвестно, однако, по сохранившимся документам, такой офицер действительно служил на флагманском 84-пушечный корабле под началом Павла Степановича Нахимова. В этот период времени «Силистрия» участвовала в создании Кавказской укрепленной береговой линии.

Стихи сразу заметили. Известный в то время композитор Николай Девитте написал музыку для нового романса. Существует теория, что этот музыкант является и автором слов. В то время было модно мистифицировать публику таким образом или просто дарить авторство нуждающимся молодым поэтам, но доказательств этому нет. В тот же год произведение впервые было исполнено в Петербурге в музыкальном салоне баронессы фон Раль. Интересно, что из множества романсов, написанных Девитте, сегодня известен только этот. Правда, за пару веков он изрядно растерял свою аристократичность. Первоначальный текст отличался от вариантов, которые затем создавались в разные периоды истории России:

Не для меня придёт весна,

Не для меня Буг разойдётся,

И сердце радостно забьётся

В восторге чувств не для меня!

(…)

Не для меня придёт весна!

Я поплыву к брегам абхазским,

Сражусь с народом закавказским…

Там пуля ждёт давно меня!

Река Буг, которая здесь упоминается, впадает в Черное море и действительно широко разливается. Судя по всему, русский офицер, сочиняя лиричные и полные тоски строки, вспоминал о своих родных местах. Однако «Буг» оказался не самым удачным вариантом. Иван Бунин писал по этому поводу:

«Знаете эту мещанскую песенку? „Не для меня придёт весна, не для меня Буг разольётся, и сердце радостью забьется не для меня, не для меня!“ Почему Буг, а не Дон, не Днепр — неизвестно, я ещё мальчиком этому удивлялся, слыша эту песенку.»

Судя по всему, малоизвестная река в песне удивляла не только знаменитого поэта, и во всех дальнейших переделках именно эту строчку изменяли в первую очередь. В разное время в начале романса «разливались» то «песнь» (в аранжировке для концертов во время русско-японской войны), то все-таки «Дон». Но эти изменения касались уже возрожденной песни, которую вдруг вспомнили в начале XX века. Сам композитор, вероятно, считал, что создал «однодневку» - после создания романс был в моде буквально пару лет, а потом о нем забыли на долгие годы.

Позднее песня возродилась благодаря Федору Ивановичу Шаляпину. Певец исполнял ее как «забытый солдатский романс» и очень любил. Она входила в репертуар великого певца с самого начала его сценической карьеры. Во время Гражданской войны «Не для меня», вслед за страной, которая разделилась на два лагеря, тоже «раскололась» на два варианта. Один из них, малоизвестный сегодня, был увезен белыми эмигрантами за границу и отразил всю ярость и печаль людей, вырванных из своей жизни:

Не для меня реки текут,

Текут привольными ручьями.

Там дева с чёрными очами

Но дева та не для меня.

(…)

Но для меня придёт борьба.

Умчусь я в степи Приамурья.

Сражусь там с бандой большевистской,

Победа ждёт (в другом варианте – «там пуля ждёт») давно меня.

Интересна и «блатная» версия бывшего аристократического романса, здесь уже появляется река Дон:

Не для меня весна придёт

Не для меня Дон разольётся.

И сердце жалобно забьётся

С восторгом чувств — не для меня.

(…)

А для меня народный суд

Осудят сроком на три года,

Возьмёт конвой меня жестоко

и поведёт меня в тюрьму.

(…)

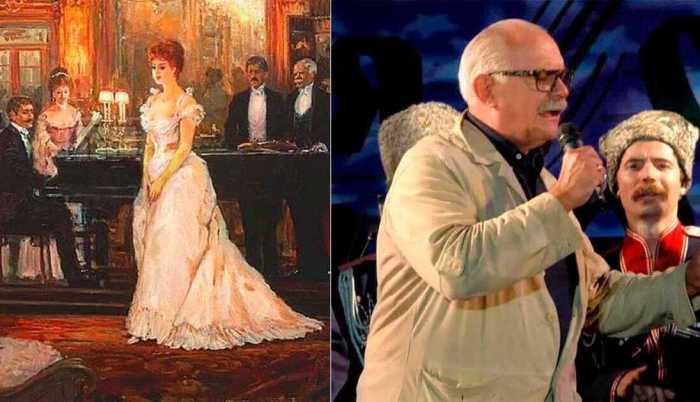

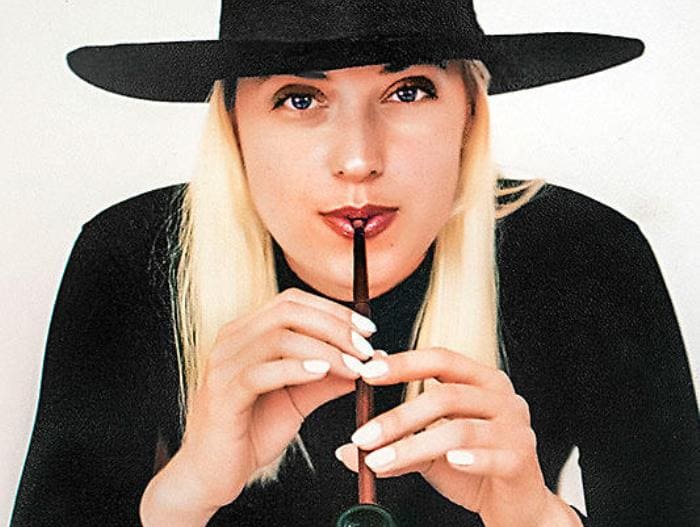

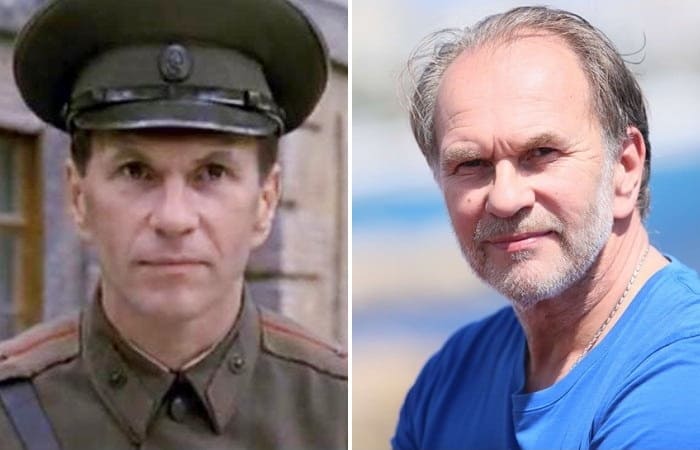

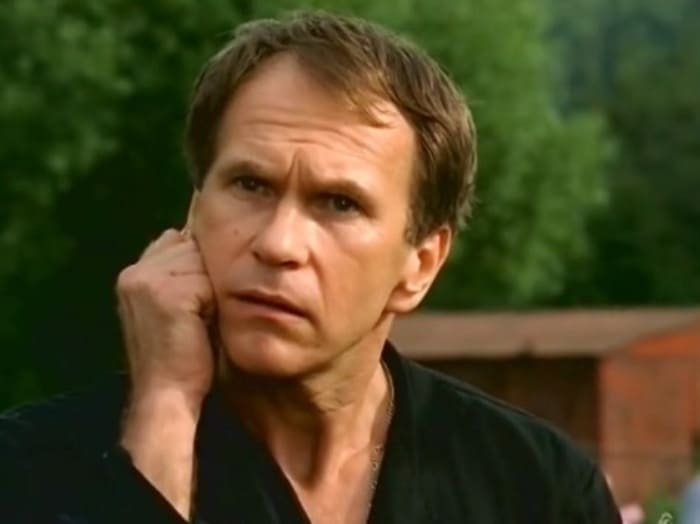

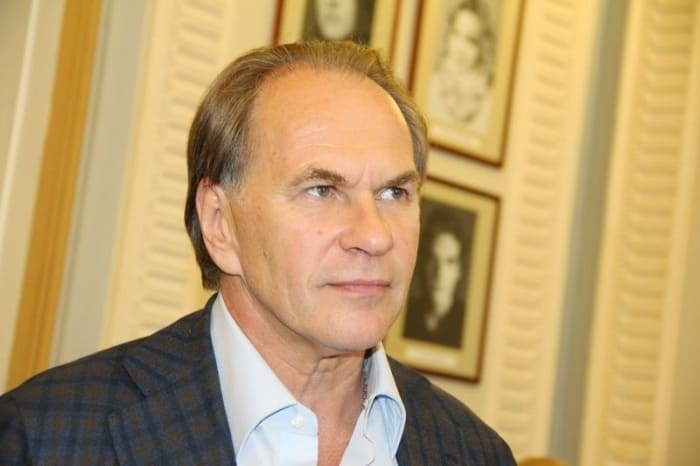

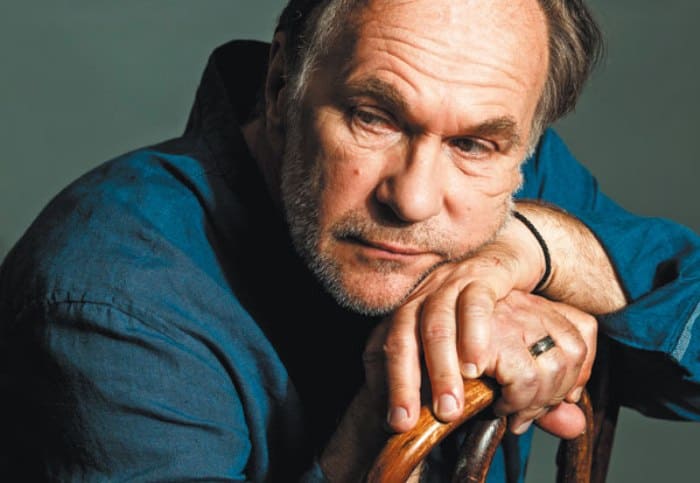

После 19з0-х популярную песню опять забыли на полвека, пока она не прозвучала 1978 году в фильме Никиты Михалкова «Пять вечеров». Там старинный романс напел главный герой в исполнении Станислава Любшина. С этого момента песня, уже второй раз, как птица Феникс возродилась из забвения. В новом тысячелетии романс опять находит своих поклонников. Теперь его начинают петь разноплановые исполнители, но наиболее ярко и задушевно - казачьи хоры, поэтому произведение постепенно приобретает статус «народной казачьей песни». Даже Никита Михалков в 2014 году спел «Не для меня» вместе с Государственным академическим Кубанским казачьим хором.

Сегодня можно найти множество вариантов старинного романса, на любой вкус. «Не для меня» исполняют популярные певцы в самых различных стилях. Но каким бы он не представал перед слушателями – академическим, эстрадным, народным или даже блатным, слышим ли мы его в фильмах или в финале модного музыкального шоу, остается главное – щемящая лиричность, которая покоряет всех в течение уже почти двух веков.

Впрочем, самым знаковым романсом для Никиты Михалкова остается «Жестокий романс». За кадром популярного в СССР киноромана осталось много неприятного:Андрей Мягков чуть не погиб, а фильм получил разгромные рецензии...

|

|

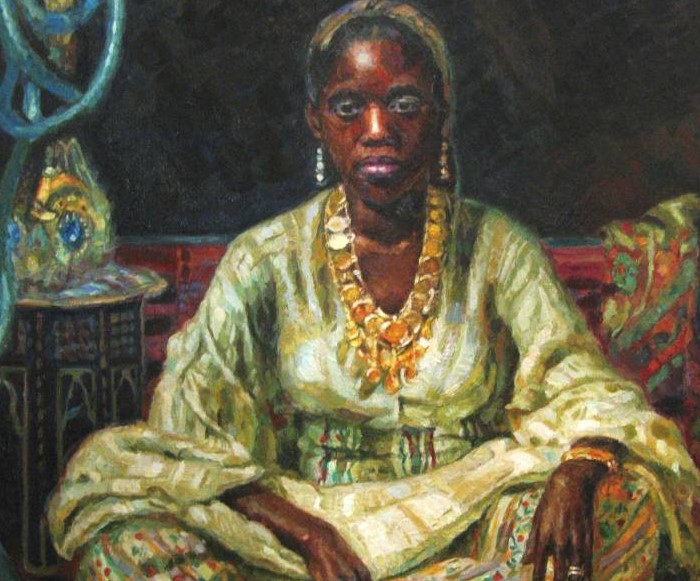

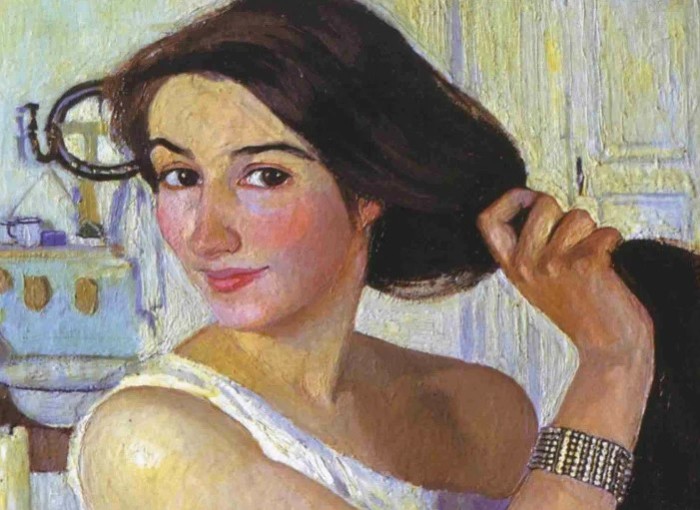

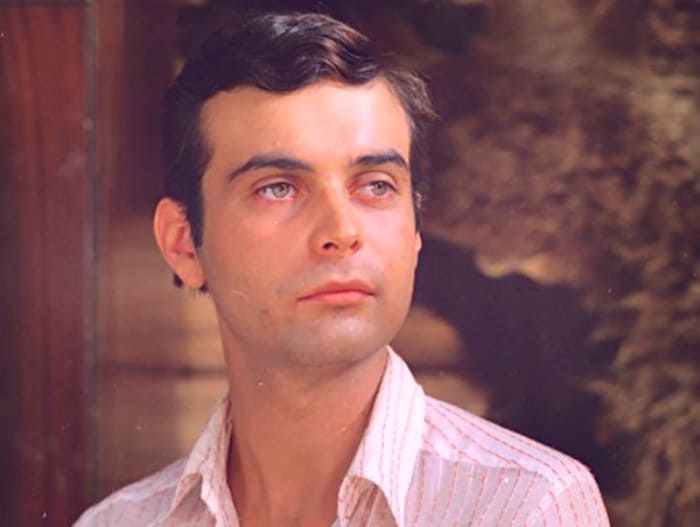

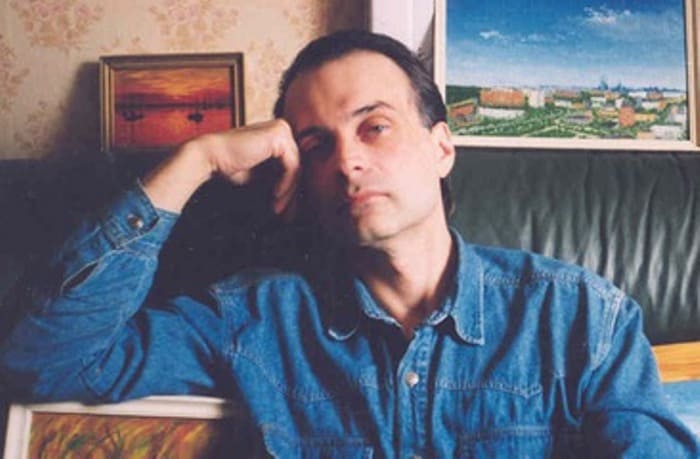

Какие истории из прошлого рассказывают туманные акварели от творческого тандема питерских художников... |

В данном случае стремление тандема к гармоничному союзу во всех сферах жизни привели супругов к идеальному единству, вытекающему от взаимодополняющих созданных природой двух начал - мужского и женского. А стремление к общему творчеству, а точнее партнерству - к обоюдному согласию заменить собственное «Я» на общее «МЫ». Стоит лишь внимательно присмотреться к тому или иному нижнему углу любого их творения, чтобы увидеть два автографа, слитые в один. Нужно отметить, что это довольно не часто происходит в среде художников, даже живущих под одной крышей.

Несколько слов о создании тандема

Сабир Тахир-оглы Гаджиев родом из Киева, а Светлана Игоревна родилась в Челябинске. А вот их жизненные дороги пересеклись в городе, ставшем на заре их юности - судьбоносным. Так, в 80-х в Ленинграде будущие молодые архитекторы одновременно были студентами Ленинградской Академии Художеств имени Репина и обучались на факультете архитектуры. И так случилось, что еще во время учебы состоялся не только их семейный союз, но и творческий.

Еще в студенческие годы будущие архитекторы решили попробовать свои силы в живописи и дуэтом поработать в различных живописных техниках, создавая совместные городские пейзажи. Их работы, в результате творческого эксперимента, получились довольно профессиональные и интересные.

Художественный дуэт удачно состоялся, и вначале 90-х параллельно с графическими работами Гаджиевы уже успешно писали первые живописные произведения маслом, которые были созданы в лучших традициях классических техник старых мастеров. Успешный дебют не только подхлестнул молодых супругов к творчеству, но и заставил искать свой собственный путь в искусстве, авторскую манеру и почерк.

В поисках новых технических приемов

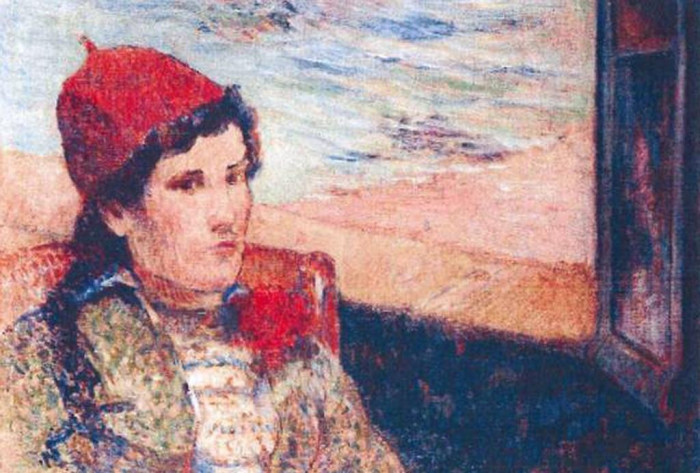

Решено было кардинально отойти от традиционных направлений, методов и стилей, взяв за основу на этот раз акварель – самое капризное и непредсказуемое изобразительное средство. Все знают, что эта техника требует твердой руки от мастера, так как неверно нанесенный штрих или случайно упавшую каплю практически невозможно исправить, а еще предельно точного глазомера и лаконичности во всем. Ну, а тематикой для своего творчества пара, само собой, разумеется, избрала специфический ленинградский пейзаж.

Акварельные пейзажи Гаджиевы научились создавать буквально на «одном дыхании», зачастую без предварительных прорисовок и эскизов, а лишь технически грамотно владея кистью. Однако и на этом супруги Гаджиевы не остановились. В совершенстве овладев акварелью, художники в поиске авторского стиля пошли куда дальше. Экспериментируя с различными техниками Светлана и Сабир, создали индивидуальную манеру письма.

Так, зритель, вглядываясь в глубину акварельно мягкой расплывчатости красочных разводов, с удивлением обнаруживает, что перед ним вовсе не акварель..., а что ни есть - обычная живопись маслом. Да-да, свои нежные дымчатые акварели Светлана и Сабир виртуозно создают обычной масляной краской! И это открытие приводит, даже искушенного зрителя в неописуемый восторг – до чего же похожи пейзажи Гаджиевых на акварель, такую же нежную и светлую.

Санкт-Петербург - главный персонаж картин Гаджиевых

Главным персонажем большинства своих творений живописцы по-прежнему избирают любимый со студенческой скамьи, теперь уже Санкт-Петербург. Мало того, своего зрителя они продолжают интриговать еще и временным пространством, буквально окуная северную столицу с ее обитателями в прошлое. На картинах мы четко видим царскую эпоху позапрошлого столетия со всей атрибутикой.

Благодаря неуемной фантазии художников мы будто отправляемся в удивительное путешествие во времени по проспектам, улицам, мостам этого удивительного города, неотъемлемой частью которого есть погодные условия, связанные с влажностью - дождем, туманом или же просто пасмурной погодой.

Уникальная творческая манера

На серо-дымчатом или охристом фоне мы созерцаем четкие силуэты барышень и их кавалеров, выделенных ярким локальным цветом, которые буквально вкрапляются в архитектурный ансамбль города. А также прогуливающиеся по улицам горожане в виде силуэтов и разъезжающие по мостовым конные экипажи, смотрятся на полотнах художников невероятно гармонично и в плане сдержанного колорита, и в уравновешенном композиционном построении.

Изюминкой в каждом творении творческого дуэта являются яркие локальные пятна ультрамаринового, разных оттенков красного и белого цветов на туманной картинной плоскости, вглядываясь в глубину которой зритель начинает различать вдали силуэты всевозможных башен и куполов известных архитектурных строений, уходящих за горизонт улиц и широких проспектов и, конечно же, знаменитых питерских мостов.

«…В нашей живописи нет ничего, что можно было бы сопоставить с реальным временем, реальными персонажами. Фантазийность, легкость образов, недосказанность в их изображении, дают возможность использовать самые различные техники и приемы письма. Вместе с тем, сознательное ограничение цветовой палитры создает двойственное ощущение торжественности, парадности и, в то же время – камерности», – так считают сами Светлана и Сабир, характеризуя свое творчество.

Туманные пейзажи европейских столиц

Однако пишет супружеская пара не только любимый Санкт-Петербургс его проспектами, мостовыми и чарующим архитектурным ансамблем. Они много путешествуют и, разумеется, с каждой поездки привозят не только впечатления, но и множество новых изумительных работ.

Хотелось бы также отметить особенную авторскую манеру питерских мастеров, сумевших виртуозно объединить и легкую декоративность фонового пространства, и тонкое лессировочное письмо передних планов. Это дает превосходную возможность картинам художников вписываться в любые интерьеры.

В художественных выставках супруги Гаджиевы начали участвовать более 25 лет тому назад. И за это время их творения буквально разлетелись не только по собраниям отечественных коллекционеров живописи, но и многих европейских стран. А еще работы этого творческого дуэта пользуются немалым спросом у обычных любителей, желающих внести в свой дом уют и красоту.

И в завершение хотелось бы сказать, что Светлана и Сабир, став виртуозами в самых разнообразных техниках: от традиционной масляной живописи и акварели до оригинальной графики, секреты которой они хранят в тайне; не останавливаются на достигнутом, они в постоянном поиске новых горизонтов для своего творчества.

За последних несколько лет они вплотную подошли к сюрреалистическому жанру, где раскрыли новую грань своего творческого потенциала. Так, ими создан целый цикл уникальных работ в стиле сюра. И есть все основания полагать, что зрителей ожидают немало новых интересных открытий и идей, которые в скором времени проявятся в их творениях...

В продолжение темы о питерских художниках-акварелистах, читайте нашу публикацию:Северная столица на завораживающих картинах питерского «джазового акварелиста» Константина Куземы.

|

|

Они ведают, что творят? |

Почему последние фильмы о блокаде Ленинграда вызывают всеобщее негодование...

Владимир Малышев 22.05.2020

В сеть выложен трейлер нового фильма «Блокадный дневник», посвященного блокаде Ленинграда. Картина снята, как заявляют ее авторы, якобы по произведениям Ольги Берггольц, при поддержке Министерства культуры РФ, Фонда Кино и Российского военно-исторического общества. Премьера запланирована на годовщину снятия блокады — 27 января 2021 года. Однако уже один только выложенный в сеть трейлер этого фильма показал, что гора не только родила мышь, а снято нечто совершенно непотребное.

Сеть буквально переполнена негодующими комментариями тех, кто увидел ролик. Начинается он с того, как существо, отдаленно напоминающее человека, с трудом пробирается в Ленинграде через сугробы, волоча за собой санки. Санки опрокидываются и из них вываливаются буханки с хлебом. На них мгновенно набрасывается толпа ползущих на четвереньках других существ в ватниках, больше похожих не на людей, а на каких-то отвратительных зомби из голливудского фильма. Везущий хлеб при этом нечленораздельно бормочет что-то вроде: «Это детям!» Давая понять, что он везет хлеб в детский дом. Однако одичавшая толпа его не слушает…

Буря возмущения

И таким способом создатели фильма решили отдать дань великому подвигу ленинградцев? Если трейлер таков — а в нем обычно используют самые эффектные кадры снятой картины — то каков же тогда сам фильм? Особое возмущение вызвала эта отвратительная поделка в Петербурге. «Ролик произвел на меня ошеломляющее впечатление, – негодует блокадница, доктор психологических наук, профессор Рада Грановская. — В ролике показано, как зимой 1942 года люди в блокадном Ленинграде видят выпавший хлеб и словно звери начинают его отбирать. Ничего подобного не было! Люди в то время были не звери, а люди! Того, что показали в ролике, ни в какой степени быть не могло. И ленинградцы не так одевались и они не так себя вели! Это были нормальные люди. Этот фильм — пасквиль на тех мужественных людей, которые пережили блокаду!» — негодует Грановская.

По ее словам, которые подтверждаются рассказами других блокадников, ленинградцы проявили свои лучшие человеческие качества в то время. Ленинград не выстоял бы, если бы он состоял из таких уродов, каких показали в ролике, убеждена психолог.

«Я не знаю, как надо озлобиться на советскую власть, на ленинградцев и вообще на честных людей, чтобы такое снять. Это невероятно пакостно и мерзко! Я считаю, что нельзя авторов этой картины называть людьми после того, что они сняли», — говорит Рада Михайловна.

Жительница блокадного Ленинграда и общественный активист Флора Геращенко считает, что авторы скандального трейлера к фильму «Блокадный дневник» — из тех же людей, которые считают, что город вообще надо было сдать фашистам. По ее мнению, это попытка показать, что все люди в блокадном городе были как звери. «Я не знаю авторов фильма, но каждый судит по себе, — полагает блокадница. — Опять начинается пляска на костях, предательство духа всего советского народа, который положил свои жизни на алтарь нашей Победы». В блокадном Ленинграде звучала симфония Шостаковича, 15-16-летние девочки и мальчики ходили по домам и спасали детишек, умирающих от холода и голода.

Но этим господам неинтересно показать лучшие черты людей, живших и умиравших в блокадном Ленинграде. Им неинтересно, как в условиях блокады голодные люди сдавали кровь, спасая детей и солдат, которые благодаря этому остались живы. Что, умирая от голода, те же дети стояли у станков, спали прямо в цехах, так как не было сил дойти до дома.

А если приходили, то делились пайком с семьей. Это те же люди, что считают, что город надо было сдать фашистам. Это люди из плеяды «Колей из Уренгоя», это «Иваны не помнящие родства». Я этих людишек презираю. Это те, кто плюет в могилы предков, предает тех, кто своей жизнью спас нашу Родину, и благодаря этому они живут».

«Получилось "кино про зомбаков", — заявил агентству «Царьград» защитник блокадного Ленинграда, зампредседателя совета ветеранов Выборгского района Санкт-Петербурга Валентин Богданов. — 1942 год, зиму, начало зимы я помню. Я помню всю блокаду довольно прилично. Я её всю пережил. Пережил её не где-то, а пережил на Васильевском острове.

Ходил за хлебом с матерью, стояли мы… Мы, ленинградцы, вели себя достойно. Да, были случаи и людоедства. Но это единичные случаи. А чтобы дрались из-за хлеба... Мы стояли сутки тогда, чуть поменьше, с матерью менялись, потому что тёти, которые старше были, они лежали и не могли ходить. И получил я эту первую надбавку, получил, принёс, кусок хлеба отрезали, мне горбушку дали», — вспоминает блокадник.

Благими намерениями…

Однако сам режиссер фильма, вызвавшего негодование жителей города на Неве, Андрей Зайцев считает иначе. В интервью ТАСС он заявил, что фильм будто бы снят по мотивам произведений Ольги Берггольц. И премьера «Блокадного дневника» должна была состояться уже в мае текущего года, к 75-летию Победы, но из-за пандемии коронавируса выход фильма пришлось перенести. «Мы планируем, — заявил Зайцев, — сначала показать его на фестивалях осенью-зимой этого года, у нас уже есть приглашения в конкурс от очень известных фестивалей, а выход в прокат пока мы планируем перенести на значимую дату 27 января 2021 года — день полного снятия блокады. Также мы завершаем сейчас работу над четырехсерийной сериальной версией фильма для телевидения и онлайн-платформ, так как в прокатную версию, идущую около 2 часов, не вошло много ценного материала», — поведал Зайцев.

«Мне кажется, что про блокаду за столько лет до обидного мало снято. Фильмы можно пересчитать по пальцам. И, к сожалению, в них не всегда удавалось показать всю горькую трагическую правду о блокаде. Поэтому для меня блокадники, по крайней мере, в нашем кино, если так можно сказать, не отмолены, мы не отдали дань памяти их страданиям и подвигу в том объеме, которого требует эта важная тема. Нашим фильмом мы стараемся этот пробел частично восполнить», — заключил А. Зайцев.

Режиссер сказал, в общем-то, правильные слова, однако что он в результате снял? Ведь, как говорится, благими намерениями дорога в ад вымощена. Трейлер показал, что снято нечто совершенно чудовищное, и в Петербурге уже требуют запретить эту гнусность к показу.

Мерзость на конвейере

Поразительно, но в последнее время такие фильмы про блокаду появляются уже не в первый раз. Совсем недавно бурный скандал в городе на Неве вызвало появление «комедии» Алексея Красовского «Праздник». Напомним, что действие его фильма происходит в новогоднюю ночь в осажденном городе. Главные герои — члены семьи, живущей на так называемом «особом положении». Они решают тайно отпраздновать Новый год, их стол ломится от еды. Картина переполнена ложью, гнусными намеками на то, что голодающие жители города будто бы были брошены на произвол судьбы. В Ленинграде, где во время блокады не работали канализация, водопровод и центральное отопление, и не было электричества, герои фильма сидят в ярко освещенной и теплой квартире и, как ни в чем не бывало, пируют.

Саму идею снять о блокаде комедию выходец из Петербурга депутат Госдумы Сергей Боярский назвал «кощунственной». «Считаю, что сама идея снять комедию на эту тему — уже кощунство и позор. Для многих поколений петербуржцев блокада Ленинграда — это сакральная, неприкосновенная страница истории нашего города», — отметил Сергей Боярский. Депутат добавил: у современных авторов нет ответственности перед аудиторией, если в их головах поселяются такие мысли.

Дело с тем фильмом в Петербурге дошло до того, что на Невском проспекте у мемориальной доски блокадникам стояли пикеты молодежи с плакатами, требуя не допустить выход на экраны этой кощунственной поделки.

Однако к голосу общественности не прислушались. «Праздник», оскорбляющий подвиг ленинградцев, все-таки вышел на экраны.

А потому, стоит ли удивляться, что теперь готовятся выпустить на экраны еще одну отвратительную поделку такого же рода.

Так переписывают историю войны

Не стоит удивляться еще и по другой причине. Глумление над блокадой — в одном ряду усилившихся за последнее время на Западе попыток переписать историю войны, принизить подвиг нашего народа и вообще лишить его Победы, а саму Победу, за которую мы отдали 27 миллионов жизней, ореола святости. Этим же активно занимаются сегодня в самой России доморощенные либералы и активисты околосветской тусовки. Так, всеобщее возмущение вызвал недавно поступок певицы Ольги Бузовой, которая выложила в Инстаграм оскорбительный ролик. На нем «звезда эстрады» сидит за столом и с аппетитом облизывает тарелку. Увидев, что ее снимают, Бузова, ухмыляясь, заявляет: «Ну, если вкусно мне! Я — блокадница!».

А некоторые либеральные публицисты над блокадой попросту цинично издеваются. Так, Александр Невзоров опубликовал недавно на «Эхе Москвы» комментарий под красноречивым названием «Блокадный корчинг», показав, что его буквально корчит, когда упоминают о великом подвиге блокадного Ленинграда.

А потому он вступился за Бузову. «Драматизм термина "блокадник", — цинично заявил Невзоров, — является весьма и весьма условным. Бедная Бузова по старой блокадной традиции облизала тарелку и была проклята. Это не очень логично. Зато Россия сразу вспомнила о том, что у нее есть новый, но любимый вид спорта».

А вот, что пишет о блокаде Ленинграда один из самых раскрученных в Петербурге либеральных «краеведов» Лев Лурье: «Блокада — и страшная история, и культивируемый сверху миф. Сам термин "героическая оборона Ленинграда" возник на исходе блокады непосредственно в Смольном. Ленинградское руководство, как и их шефы в Москве, "проспало" наступление немцев, довело город до блокады. Сталин прямо приказывал командованию Ленинградского фронта сдавать город. Балтийский флот подлежал уничтожению… Мифом является и представление о том, что все ленинградцы единодушно любой ценой стремились отстоять город... Понимая, что всех, скорее всего, ждет мучительная и неизбежная смерть, многие надеялись, что немецкая оккупация будет меньшим из зол. Вторая мировая война знала такие случаи: Париж был объявлен открытым городом…»

Совершенно диким высказыванием о войне отличился в городе на Неве другой представитель «творческой элиты» популярный в среде либералов писатель и поэт.

В своем выступлении в рамках «Дилетантских чтений» в петербургском отеле «Гельвеция» Дмитрий Быков заявил, что Гитлер собирался не захватить и поработить Россию, а ее «освободить», и вполне мог бы добиться в ней «популярности».

«Гитлер, — сказал он, — добился бы той или иной, но всё-таки популярности в России, если бы истребление евреев и как частный случай цыган не было бы его главной задачей».

Высота человеческого духа

Да, блокада Ленинграда была, конечно, страшной трагедией. О ней рассказывают драматические дневники «блокадной музы» поэтессы Ольги Берггольц, которая не покинула осажденный город, а выступала по радио, призывая его жителей к стойкости и борьбе, читала стихи. Вот, например, запись в дневнике от 2 июля 1942 года: «Тихо падают осколки… И всё падают, и всё умирают люди. На улицах наших нет, конечно, такого средневекового падежа, как зимой, но почти каждый день видишь все же лежащего где-нибудь у стеночки обессилевшего или умирающего человека. Вот как вчера на Невском, на ступеньках у Госбанка лежала в луже собственной мочи женщина, а потом ее волочили под руки двое милиционеров, а ноги ее, согнутые в коленях, мокрые и вонючие, тащились за ней по асфальту....

…Смерть бушует в городе. Он уже начинает пахнуть как труп. Начнется весна — боже, там ведь чума будет. Даже экскаваторы не справляются с рытьем могил. Трупы лежат штабелями, в конце Мойки целые переулки и улицы из штабелей трупов. Между этими штабелями ездят грузовики с трупами же, ездят прямо по свалившимся сверху мертвецам, и кости их хрустят под колесами грузовиков.

...А дети — дети в булочных... О, эта пара — мать и девочка лет 3, с коричневым, неподвижным личиком обезьянки, с огромными, прозрачными голубыми глазами, застывшими, без всякого движения, с осуждением, со старческим презрением глядящие мимо всех. Обтянутое ее личико было немного приподнято и повернуто вбок, и нечеловеческая, грязная, коричневая лапка застыла в просительном жесте — пальчишки пригнуты к ладони, и ручка вытянута так перед неподвижно страдальческим личиком... Это, видимо, мать придала ей такую позу, и девочка сидела так — часами... Это такое осуждение людям, их культуре, их жизни, такой приговор всем нам — безжалостнее которого не может быть. Все — ложь, — есть только эта девочка с застывшей в условной позе мольбы истощенной лапкой перед неподвижным своим, окаменевшим от всего людского страдания лицом и глазами».

Да, были страшные трагедии. Но было и другое. Был подвиг, и было величие человеческого духа. В ледяном январе 1943 года в Ленинграде поступила в продажу книга стихов той же Ольги Берггольц «Ленинградская поэма» (книжные магазины в блокадном городе работали!). И ее ленинградцы «…покупали за хлеб, от 200 до 300 грамм за книгу. Выше этой цены для меня нет и не будет», — признается она в своих записях.

«В голод люди показали себя, обнажились, освободились от всяческой мишуры: одни оказались замечательные, беспримерные герои, другие — злодеи, мерзавцы, убийцы, людоеды, — писал в своих воспоминаниях о блокаде академик Дмитрий Лихачев. — Середины не было. Все было настоящее. Разверзлись небеса, и в небесах был виден Бог. Его ясно видели хорошие. Совершались чудеса».

Но об этом почему-то не хотят рассказывать современные авторы фильмов про блокаду. Впрочем, какие могут быть претензии к тем, кто вырос и воспитан на книгах культового для либералов литератора Дмитрия Быкова, который назвал Гитлера «освободителем», или петербургской писательницы Елены Чижовой, которая заявила, что в блокаде Ленинграда виноваты не фашисты, а советское руководство? Или на фальшивых книгах об истории России, которыми завалены все прилавки наших магазинов, сбежавшего из нашей страны русофоба Бориса Акунина. Поэтому вопрос о причинах появления подобных омерзительных произведений следует задать тем, кто поощряет либеральных фальсификаторов нашей истории, кто помогает съемкам такого рода фильмов «про войну», дает для них из государственной казны деньги, подбирает для них режиссеров. И тем, кто планирует выпускать всю эту мерзость к юбилею нашей Победы. Они-то ведает, что творят?

Санкт-Петербург

|

|

Понравилось: 1 пользователю

О коронавирусе: большая загадка, тройной провал и 5 правил для мужчин... |

Конспирологи могут выдохнуть: главная загадка SARS-CoV-2 совсем не в том, в какой лаборатории он был выведен прямиком из летучей мыши.Новый коронавирус даёт обильную почву для более практических размышлений. Например, в чём секрет его совершенно явной избирательности и вообще двуликости. Почему некоторые из больных, даже бессимптомных, оказываются суперраспространителями, из-за которых вирус получают десятки и сотни человек сразу, а большинство других – не передают заразу даже близким родственникам.

Ну и ещё несколько любопытных вещей в этом дайджесте.

В американском Science вышла большая статья о том, почему некоторые больные CoVID-19 заражают многих, а большинство вирус вообще не передают?

Например, когда в начале марта в церкви в Маунт-Верноне, штат Вашингтон, собрался хор из 61 человек, среди которых был всего один бессимптомный больной CoVID-19, в течение ближайших дней и недель 53 хориста заболели коронавирусной инфекцией, причём троим понадобилась госпитализация, а двое умерли. Из аналогичных случаев – путешествие одного гея по клубам в Сеуле (170 заразившихся за вечер), концерт в японской Осаке (80 заразившихся за пару-тройку часов) и занятия зумбой в Южной Корее (65 заразившихся за час).

На противоположном конце – исследование немецких учёных, что при соблюдении элементарной гигиены и разумной осторожности вирус не поражает даже тех, кто ухаживает за больным членом семьи, находясь с ним в одной квартире. Более того, хотя считается, что репродуктивное число у коронавируса находится в диапазоне от двух до четырёх (т.е. 1 больной заражает в среднем 2-4 чел.), в реальности большинство заболевших практически не передают инфекцию дальше. В Лондонской школе гигиены и тропической медицины полагают, что на 10% крупных вспышек приходится 80% всего распространения CoVID-19. Это объясняет, почему коронавирус так медленно передавался из Китая в Европу и Америку.

По мнению Science, всё дело в способе передачи вируса от человека к человеку и особенностях его концентрации в организме заболевшего на разных стадиях. SARS-CoV-2 передаётся в основном воздушно-капельным путем, т.е. при чихании или кашле но иногда распространяется и через более мелкие аэрозоли, образуемые при разговоре или дыхании. Аэрозольная взвесь дольше висит в воздухе, вот и получается, что один человек заражает многих. То есть, большинство известных случаев очагового заражения намекают на аэрозольную передачу.

Но для неё нужно, чтобы человек вдыхал эту смесь мельчайших частиц не носом, а ртом. Именно это происходит при эмоциональном и оживлённом разговоре, пении, занятиях зумбой и т.п. Дополнительным фактором передачи выступает закрытое помещение и близкий контакт. Именно этим объясняются вспышки в ресторанах или клубах. Японское исследование показало, что риск заражения в помещении почти в 19 раз выше, чем на открытом воздухе. А китайские специалисты, проанализировав 318 заражения очагов из трёх или более случаев, установили, что на открытом воздухе произошел всего один.

Из этого следует, что бульвары и парки стоило бы открывать в первую очередь, а вот офисы, особенно с модным open space – в последнюю. Ну и ещё добавлю от себя, что западная вирусология так и не выросла из детских штанишек. О том, что подхватить грипп или ОРВИ легче тому, кто имеет привычку дышать ртом, а не носом, советский медицинский журнал «Здоровье» популярно рассказывал – с подробным и одновременно простым объяснением механизма заражения – ещё в 1980-х гг. Увы, но теперь это выдаётся за великое открытие XXI века!

Теперь о тройном провале. Да, антикоронавирусную стратегию Швеции не пинал только ленивый. Как вне Страны трёх корон, так и внутри неё. Сделав ставку на обретение коллективного иммунитета и сохранение экономической активности, шведы потерпели поражение по всем трём фронтам.

Во-первых, к настоящему дню в Швеции от CoVID-19 в умерли 3 тыс. 743 чел. Это больше, чем в Дании, Норвегии, Финляндии и Исландии вместе взятых, как по абсолютным показателям, так и в соотношении с общим населением. При этом кривая заболеваемости там, в отличие от названных стран, вовсе не идёт на спад.

Во-вторых, до коллективного иммунитета шведам всё ещё, как до Луны, а официальные власти преувеличивают численность носителей антител к SARS-CoV-2. Основываясь на выборочных обследованиях, проведённых в некоторых округах Стокгольма, они говорят уже о 30% иммунизированных. Но научный центр Zoonosis в Упсале, независимо от правительства провёл анализы на антитела у 454 жителей шведской столицы, и лишь 7,5% из них оказались положительными. В сопоставимой по численности населения Бельгии, где от CoVID-19 умерли 4 тыс. 857 чел, антитела были лишь у 6%. То есть, при сохранении подхода, шведам понадобится в 5-8 раз больше смертей, чтобы обрести вожделенный иммунитет, причём непонятно, насколько устойчивый.

В-третьих, шведская экономика – тоже в числе пострадавших, несмотря на отказ от карантина. По оценке Riksbank, в негативном сценарии ВВП Швеции сократится на 9,7% по итогам 2020 года (в более позитивном прогнозе экономика просядет на 6,7%). В первом случае безработица достигнет 10,1%, во втором — 8,8%. И это плюс-минус также, как у стран-соседей, вовсе не жертвовавших жизнями своих стариков ради химеры.

Тем, кого шведский опыт всё ещё вдохновляет, можно посоветовать такой эксперимент. Посмотрите вокруг и посчитайте всех пожилых родственников, друзей и всех тех в возрасте 45+, у кого есть хронические заболевания, хотя бы иногда повышающееся давление. Напишите эти имена на бумаге, а рядом поставьте крестик у каждого третьего. Потом идите и скажите этим людям, что лучше будет ими пожертвовать, чтобы остальные могли свободно ходить в рестораны, шопиться в ТЦ и веселиться в клубах. Слабо?

И напоследок – про мужчин. Как известно,коронавирус особенно опасен для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. При этом проведённые научные исследования показывают, что и для мужчин 50+ лет риски высоки. Вдвое-втрое выше, чем у женщин аналогичного возраста.

Почему так происходит? Возможно, ответ кроется в разнице гормонального фона (эстрогены дают женщинам более крепкий иммунитет), подверженности хроническим заболеваниям, более высоком уровне стресса, приверженности вредным привычкам и т.п. То есть во всём том, почему, как правило,мужчины умирают раньше. Отсюда и советы мужикам – немного банальные, но в целом верные:

— воздержитесь от алкоголя и курения;

— вовремя обследуйтесь на предмет хронических заболеваний и обязательно соблюдайте лечение;

— не держите эмоции в себе, рассказывайте о проблемах близким, старайтесь больше двигаться и быть на свежем воздухе;

— чаще мойте руки и используйте больше мыла;

— следуйте таким правилам здорового образа жизни, как 8-часовой сон, сбалансированное питание и физические упражнения...

|

|

Даёшь магистраль! |

Ситуация с завершением строительства газопровода «Северный поток-2» (Nord Stream 2) всё больше напоминает даже не детектив, а занудный сериал на производственную тему. На протяжении последних полутора месяцев многих волновало: решится ли основной участник проекта – российский «Газпром», на самостоятельную достройку трубопровода, который в результате санкций был оставлен без специальных судов, которые вели укладку труб по дну Балтики неподалёку от берегов Датского королевства. Ответ на загадку – куда в конце концов пойдёт российский трубоукладчик «Академик Черский», в Петербург, в Калининград или прямо на стройку, в «Газпроме» дали неожиданно быстро.

Судно уже стоит в германском порту Мукран, всего в нескольких милях от места, где предстоит замкнуть газовую магистраль. Это, похоже, стало неприятным сюрпризом для тех, кто был готов поставить крест на амбициозном проекте, и заставило дёргаться его ярых противников.

Уже ни у кого нет сомнений, что главный оппонент Nord Stream 2 – это США. В Вашингтоне даже не пытаются скрывать, что противодействуют проекту, который называют газпромовским или просто путинским, чтобы открыть нишу для поставок на старый континент своего сжиженного природного газа – СПГ.

Однако ответ на сюрприз с «Черским» последовал отнюдь не из-за океана, а из Федерального сетевого агентства ФРГ. Немецкий регулятор неожиданно для многих отклонил заявку на освобождение газопровода «Северный поток-2» от действия Газовой директивы ЕС.