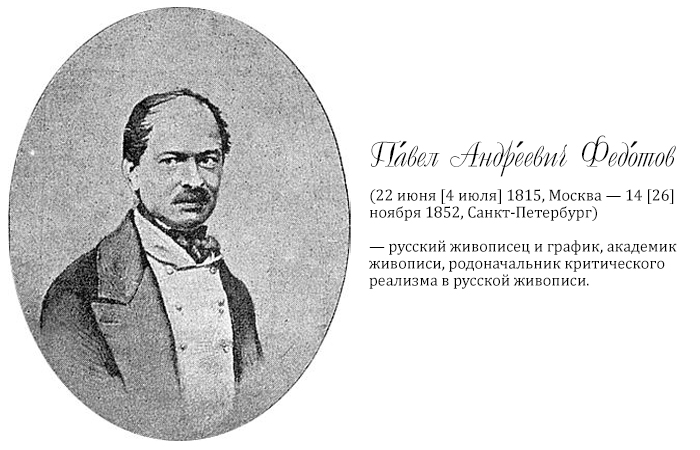

Памяти выдающихся русских астрономов Николая и Людмилы Черных...

Лариса Черкашина

16.05.2020

Есть на Земле особые уголки, будто отмеченные свыше. Именно через них проходят скрытые, не познанные еще «земные нервы» – каналы связи с его величеством Космосом. В Австралии – это Тидбинбилл, в Германии – Гейдельберг, в России – Калуга и Бахчисарай. Видимо, могущественные крымские ханы владели некими тайными знаниями: иначе – отчего именно здесь, в нагорьях степного Крыма, в пустынных и безжизненных местах, основали они свою столицу Бахчисарай? Минут столетия, и в середине двадцатого века рядом с древней ханской резиденцией вырастет удивительный город.

Где каждый вечер, как только за каменистым плато скрывается солнце, – медленно и торжественно распахиваются створки огромных куполов, и жерла сверхмощных телескопов устремляются в небо. И назовут этот космический город скромным земным именем – поселок Научный.

Путь мой лежал именно туда, в этот закрытый от сторонних глаз, почти затерянный мир. И ехала я в Научный за... собственной планетой.

«Фамильная» планета

Но обо всем по порядку. Малая планета диаметром 25 километров была открыта астрономом Людмилой Черных еще в октябре 1990 года. Ее звездный путь пролегает между орбитами Марса и Юпитера, и примерно раз в пять лет она приближается к Земле на самое близкое расстояние – 280 миллионов километров. Но только в январе 2000-го Международный планетный центр в Кембридже (США) утвердил ее название, данное в честь моего отца, – Черкашин.

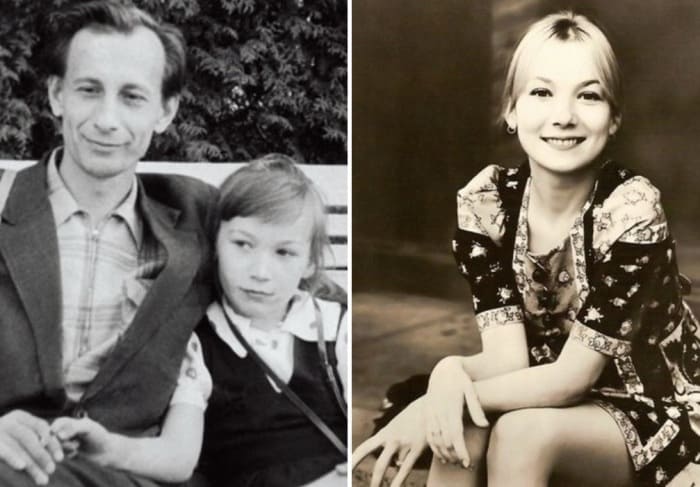

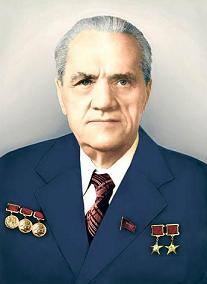

Судьба отца поначалу была обычной и во многом повторяла судьбы его сверстников довоенного поколения. Родился в Сибири, в Иркутске. В Великую Отечественную командовал взводом, штурмовой «панцирной» ротой, батальоном. Освобождал Белоруссию и Прибалтику. Был четырежды ранен, из них дважды тяжело. Представлен к боевым наградам. После войны служил в Западной Белоруссии, командовал отдельным военно-строительным отрядом, строил аэродромы и ракетные пусковые площадки. В начале шестидесятых по состоянию здоровья был комиссован из армии.

И вот тут-то и началась его Пушкиниана. Вернее, отсчет ее следует вести с декабря 1941-го, когда под небольшим поселком со странным названием Полотняный Завод принял Андрей Черкашин свое боевое крещение. Именно там, на калужской земле, двадцатилетний сибиряк случайно узнал, что выбивал он немцев из старинной усадьбы, принадлежавшей некогда семье Гончаровых. И что здесь расцветала красавица Натали, ставшая женой Пушкина. И что бывал в Полотняном Заводе и сам поэт – любил бродить по аллеям заросшего парка, купаться в здешней речке с необычным названием Суходрев и даже мечтал обосноваться в этих краях с семейством.

Тогда-то и подумалось молодому солдату, что знает он и о Пушкине, и об истории родной земли, за которую воюет, до обидного мало...

В самом начале Великой Отечественной ему светили лишь две звезды: либо геройская – на грудь, либо жестяная – на солдатскую могилу… Но ход планет, больших и малых, равно как и людских судеб, рассчитан свыше.

На войне Андрей Черкашин чудом остался жив – уцелел в жестоких боях под Москвой и Калугой, не тронули его пули под Смоленском, не убил шальной осколок под Витебском. Сам-то он считал, что уцелел только потому, что давным-давно, во время боя за Полотняный, дал святую клятву – посвятить жизнь Пушкину. И клятву свою сдержал...

Гвардии полковник в отставке Черкашин составил полное родословие поэта, сделав в одиночку то, что не удавалось раньше ни огромной армии биографов, ни целым научным институтам, ворвавшись в академический мир пушкиноведения поистине «как беззаконная комета». Не сразу был принят пушкинистами его огромный подвижнический труд. Только в середине 1980-х созданные им генеалогические построения ученые, в том числе и сотрудники Пушкинского Дома, назовут творческим подвигом и признают их научную и историческую значимость. Книга «Тысячелетнее древо Пушкина: корни и крона» увидела свет лишь спустя пять лет после его кончины...

А прежде отец дарил схемы-родословия поэта, вычерченные им от руки, музеям, библиотекам, школам. Такое вот рукописное «древо» я случайно увидела в Московском фонде культуры. По краю левого нижнего угла ватмана размашисто шла его дарственная надпись:

«Нет ничего в мире прекраснее звезд,

Стать звездой – высокий удел!»

Так он никогда и никому не подписывал. Необычные строки... И почему-то почудилась в них потаенная отцовская просьба, его, быть может, давняя неясная мечта.

Неожиданно быстро, будто все делалось само собой, у меня оказались телефон и адрес крымских астрономов...

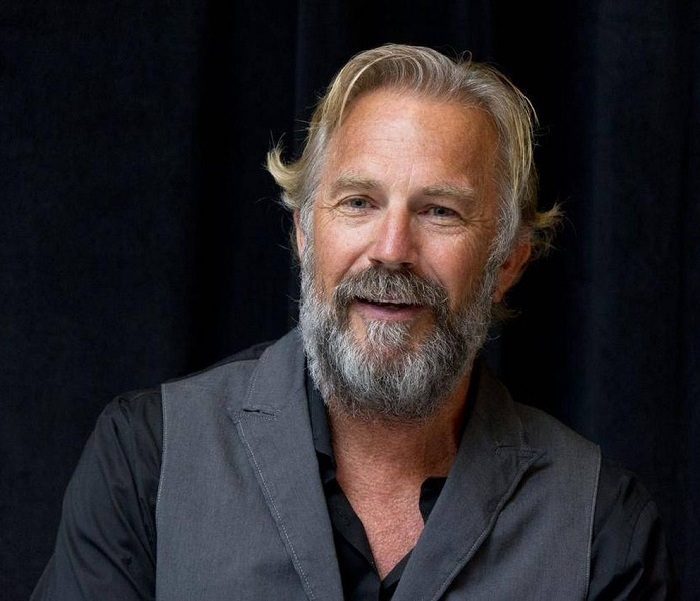

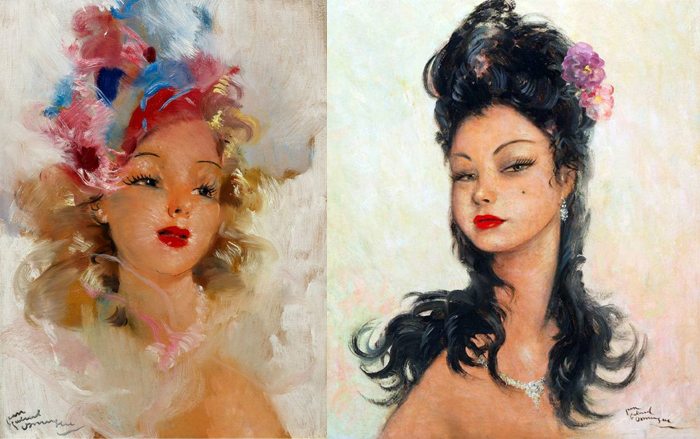

Звездное семейство

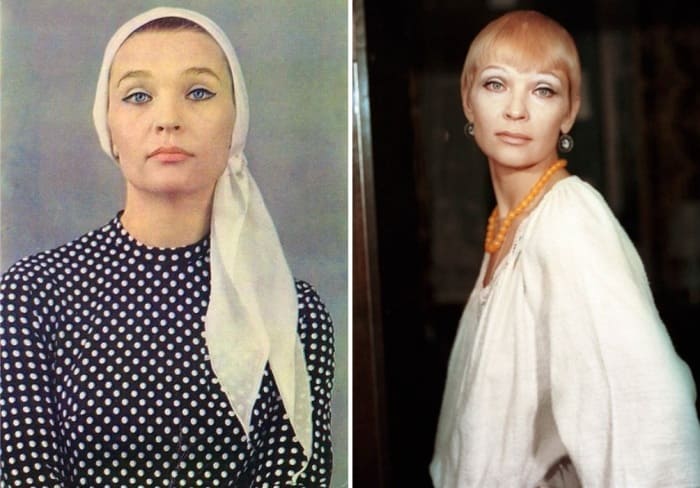

И вот я еду в Крым – в гости к «крестной» моей фамильной планеты – Людмиле Черных.

Высящийся на холме поселок Научный кажется зеленым оазисом, миражом, парящим над выжженными крымским солнцем степями. Причудлив городок, живущий скорее по небесным, нежели по земным законам. Необычны и его жители,

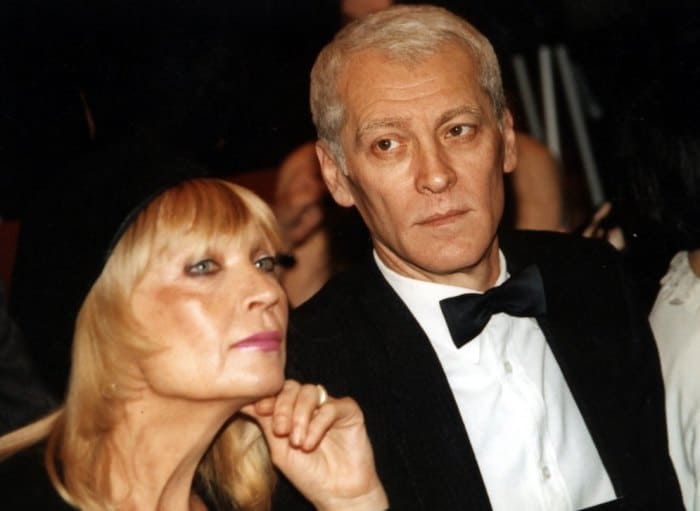

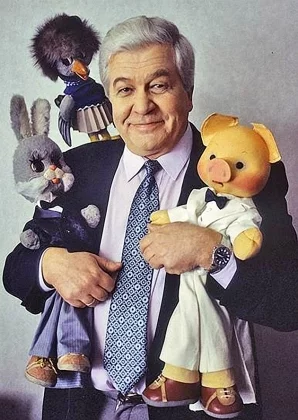

В небольшой квартире супруги Черных угощают меня чаем и заодно показывают семейные альбомы, подаренные им книги, почетные дипломы астрономических союзов многих стран.

...В Научном прошла почти вся их жизнь, во всяком случае, самые плодотворные годы. А лучшие, годы юности, – минули в Сибири. Детские воспоминания Николая Степановича, главы семейства, связаны с иркутским селом Шерагул. Именно там, мальчишкой, он впервые увидел величественный полог звездного неба и с того мгновения навсегда «заболел» звездами. Людмила, хоть и родилась в «ситцевом краю» России, в Шуе, в юности жила в Сибири. А встретились они в студенческие годы в Иркутском педагогическом институте, и с тех пор не расставались. Одна судьба на двоих: и научная, и человеческая... Почти сорок лет прожили в Научном, с самого рождения городка. Они – его старожилы, на их глазах хрупкие саженцы, посаженные их руками, незаметно превратились в могучие сосны и ели.

Николай и Людмила Черных – самая «звездная семья» не только в России, но и в мире. На счету доктора физико-математических наук, специалиста в области астрометрии и динамики малых тел Солнечной системы (почти королевский титул!) Николая Черных и его супруги – 750 открытых ими совместно малых планет и две кометы.

Людмила Черных по числу открытых и названных ею планет занимает второе место в мире среди женщин-астрономов – после американки Элеоноры Хелин.

По стопам «звездных родителей» пошли и дети: дочь Маргарита и сын Ярослав – оба сотрудники Крымской астрофизической обсерватории. Младший, Ярослав, хоть и избрал поначалу иную профессию, но уйти от астрономии ему не удалось: вырос-то у телескопа, точнее даже, под ним. Людмила приносила новорожденного сына в башню телескопа, точно так же, как встарь крестьянки брали с собой младенцев в поле, на пахоту или жатву. Так Ярослав стал надежным помощником во всех делах.

Профессия супругов Черных не просто редкая, – редчайшая. Николай Степанович возглавлял группу астрономов (к слову сказать, одну из ведущих в международной службе наблюдения малых планет), состоявшую из... четырех человек!

«Многим профессия астронома видится в романтическом ореоле, – рассказывала Людмила, – и часто спрашивают о моих ощущениях во время наблюдений. Думают, что я должна испытывать некий постоянный восторг, наблюдая за звездами. Малые планеты, или астероиды (от греческого – звездоподобные) в телескоп разглядеть трудно, они действительно малые: и по размерам – от одного километра в диаметре, и по свечению – свет, который отражает планета 16-й звездной величины в 10 000 раз слабее света звезд, различимых простым глазом. Для наблюдения применяют особо чувствительные фотопластинки: телескоп в автоматическом режиме следует за небесными телами и фиксирует их пути.

Итак, телескоп нацелен на определенный участок небесного свода, и я провожу его экспозицию. Затем еще одну, и еще, и еще. Ночь пролетает, как одно мгновение, а ведь это 12 часов непрерывной работы! Чувство радости и даже восторга испытываешь позже, после проявления пластинок.

Для непосвященных в таинства астрономии снимки показались бы скучными: точки – одни слабее, другие ярче, и легкие штрихи, похожие на царапины. А для профессионала эти «визитные карточки» звезд и планет и есть итог ночных наблюдений. Точки означают звезды, как бы стоящие на месте, штрихи – следы движущихся планет. Читая небесную "азбуку Морзе", сравнивая результаты, анализируя их, и можно обнаружить новую, неизвестную прежде малую планету. Вот тогда-то и испытываешь особый, научный азарт!».

Но должны пройти годы, чтобы новая планета с выверенной и рассчитанной орбитой получила свой порядковый номер и была занесена в международный звездный каталог.

Частая ошибка неопытных исследователей – за неизвестный астероид принимается след земного спутника. Еще один научный парадокс. Сама служба наблюдения за малыми планетами была создана у нас более полвека назад, когда в космос были запущены первые пилотируемые корабли, чтобы избежать их столкновений с астероидами.

Человеческая мысль летит со звездной скоростью: фотопластинки – это уже прошлый век астрономии. Теперь наблюдение за светилами ведет телескоп, соединенный с компьютером.

Небесный хоровод

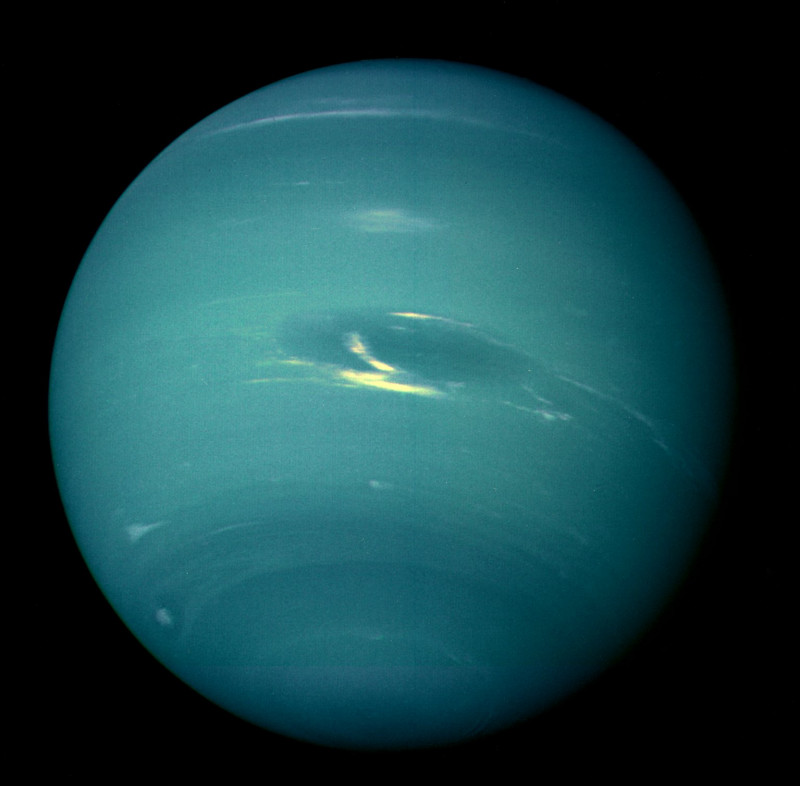

Если бы человечество вдруг задумало отметить день рождения Солнечной системы, то время для юбилея самое подходящее – примерно 5 миллиардов лет тому назад (чем не круглая дата?) и зародилась во Вселенной наша неустойчивая еще Солнечная система. Но должны были пролететь еще миллиарды лет, чтобы сформировались орбиты всех ее девяти планет – от Меркурия до Плутона, а также их спутников, комет. Словно невидимой пуповиной – силой гравитации – соединены с желтой звездой Солнцем, раскаленным плазменным шаром, Венера и Земля, Марс и Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

Но существует и второй мощный гравитационный центр – Юпитер. Ученые считают, что когда-то между ним и Марсом была еще одна большая планета, которая в результате вселенской катастрофы взорвалась и распалась на куски. Ее обломки, гигантские и совсем малые, продолжили свое вечное вращение, – так возник целый хоровод малых планет – пояс астероидов между Марсом и Юпитером.

«Родословие» малых планет ведет свой отсчет с 1 января 1801 года. Словно открытие первой из них было приурочено к торжественной встрече девятнадцатого столетия – века «теоретического штурма» космоса. В новогоднюю ночь, два с лишним столетия назад, астроном из Палермо Джузеппе Пиацци увидел в свой телескоп слабо светящуюся малую звездочку – это была Церера, первая и самая крупная из малых планет, обнаруженных астрономами. В общем-то, ее искали: научная интуиция уже тогда подсказывала ученым, что должны быть небесные тела где-то между орбитами Марса и Юпитера. И астрономов, пытавшихся отыскать новые светила, будто сбежавшие от всемогущего Солнца, в шутку прозвали тогда «отрядом небесной полиции». Счастье улыбнулось итальянцу Джузеппе Пиацци – и он вошел в историю астрономии как первооткрыватель малой планеты.

Поначалу открытие каждого нового астероида было редкой удачей – в окуляры старинных телескопов попадались лишь самые крупные из них, диаметр которых исчислялся сотнями километров. По традиции, их называли в честь богинь, богов и героев древних Афин и Рима.

Паллада, Веста, Юнона... Но скоро запас «божественных» имен истощился – и малым планетам стали давать имена великих поэтов, путешественников, мыслителей.

Правда, долгое время существовало неукоснительное правило – называть их только женскими именами. Так появились малые планеты с какими-то полуфантастическими названиями: Глазенапия (в честь астронома С.П. Глазенапа), Гауссия (в честь немецкого математика К. Гаусса), Амундсения и Нансения, Мусоргския и Моцартия.

Ныне, по счастью, «звездный матриархат» отменен – приветствуются равно как женские, так и мужские имена. Но именовать планеты – по-прежнему привилегия первооткрывателей.

«Открылась бездна»

За разговорами незаметно подкралась настоящая крымская ночь. Мы вышли из дома. На черном бархате небосвода выложили свой вечно меняющийся узор мириады звезд. Словно кто-то незримый откинул вдруг занавес, приглашая на небесное представление – парад созвездий.

Впереди шел Николай Степанович, освещая карманным фонариком дорожку. Думаю, делалось это, скорее, из вежливости, ведь за сорок лет короткий путь от подъезда дома до ступенек обсерватории изучен им до каждого бугорка на асфальте.

Темнота здесь желанна. Лишь скроется за дальними холмами раскаленный солнечный диск, и выглянут первые звезды, начинается работа. Фонарей в поселке, как и окон с не задернутыми шторами, не увидишь – обычное уличное освещение и даже слабый свет в окнах мешают наблюдениям.

...Вот и сама башня. Поднимаемся по узкой винтовой лестнице наверх, в ее святую святых – к огромному телескопу, стоящему в центре круглой площадки. Николай Степанович поворачивает рычаг, и створки купола медленно раздвигаются, словно распахивается окно в космическую бездну. Вот уж, поистине:

Открылась бездна, звезд полна,

Звездам числа нет, бездне – дна...

Теперь уже «хозяйка» телескопа приводит в действие знакомые ей механизмы, и пол-платформа, словно сцена в Большом, плавно опускается. Легкая настройка.

– Пожалуйста, – приглашает Людмила, – хотите увидеть Вегу, звезду в созвездии Лиры?

Никогда прежде не видела я далекую звезду так близко. Загадочная Вега казалась огромным голубым кристаллом в звездном ожерелье: лучилась и играла своими «гранями».

Людмила слегка касается окуляра:

– А вот, смотрите, одна из звезд на «хвосте» Большой Медведицы. В древности арабы проверяли по ней зоркость, Лишь тот, кто обладал поистине орлиным зрением, мог разглядеть, что это двойная звезда: Мицар и ее спутник Алькор.

Отчетливо виднелись две звездочки, похожие на сросшихся сиамских близнецов.

– Несет службу «старичок», – усмехается Людмила, – Этот двойной 40-сантиметровый астрограф – настоящий «ветеран» астрономической службы, а для нас – полноправный член семейства. Он был изготовлен известной германской фирмой Цейс в Йене в годы Второй мировой. И долгое время считался телескопом больших возможностей.

Да, у него необычная история: телескоп Крымской обсерватории, с помощью которого супруги Черных совершили многие свои открытия, принадлежал раньше... Адольфу Гитлеру!

Фюрер, как известно, увлекавшийся разными оккультными науками, в том числе и астрологией, заказал телескоп в подарок своему другу и союзнику Муссолини. И предназначался он для итальянской обсерватории Фраскати под Римом. Но дуче так и не пришлось полюбоваться на звезды. Наступил победный сорок пятый. И новенький прибор, изготовленный по самой совершенной немецкой технологии, попал в «плен» к советским войскам. А затем был отправлен в Крым в качестве репарации за разгромленную фашистами обсерваторию в Симеизе.

Все-таки удивительными парадоксами изобилует жизнь. Ведь именно благодаря «гитлеровскому» телескопу была открыта и малая планета, названная в честь пушкиниста и фронтовика Андрея Черкашина. Появились малые планеты в честь первого трижды Героя Советского Союза летчика Александра Покрышкина, разведчика Рихарда Зорге, в честь Егорова и Кантарии, водрузивших знамя Победы над берлинским рейхстагом…

На том же трофейном телескопе открыта была и малая планета в честь Александра Пушкина!

Вот лишь некоторые из открытых и нареченных супругами Черных небесных светил: Александр Невский, Дмитрий Донской, Кутузов. Да ведь это небесное отражение земного пушкинского древа!

Именно Андрею Черкашину первому удалось отыскать родственные узы, связующие святого князя Александра Невского с русским гением. Великий князь Дмитрий Донской и бесстрашный полководец Михаил Кутузов также состоят с поэтом в дальнем кровном родстве.

Верно, не случайно русский мыслитель Ильин полагал, что Пушкин дан нам, чтобы создать солнечный центр нашей истории.

...Созвездия, далекие миры, галактики – любимая тема поэтов. Им, как и астрономам, дано предвосхищать свою эпоху. И какой провидческой силой полнятся строки Василия Жуковского:

…А когда нас покидает,

В дар любви у нас в виду

В нашем небе зажигает

Он прощальную звезду.

Люди и судьбы. Одним суждено дать свое имя городам, другим – научным открытиям или редким видам растений, в честь третьих именуют острова, проливы и корабли. И лишь немногие, избранные, превращаются в звезды.

За сотни миллионов километров от Земли, в бескрайней Вселенной, где-то между орбитами Марса и Юпитера, свершают свой вечный полет малые планеты, носящие имена Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Чехова, Шолохова, Айвазовского, Гейченко, братьев Вавиловых…

И космос, прежде пугавший своей, не доступной разуму беспредельностью, становится близким, понятным, даже родным.

Постскриптум

Увы, этих замечательных людей, учёных-исследователей малых тел Солнечной системы Николая Степановича и Людмилы Ивановны Черных, нет уже на белом свете… Но остались планеты, названные ими, научные труды, ученики. И память...

Специально для «Столетия»