Воспоминания и размышления полных кавалеров ордена Славы...

Алексей Тимофеев

08.05.2020

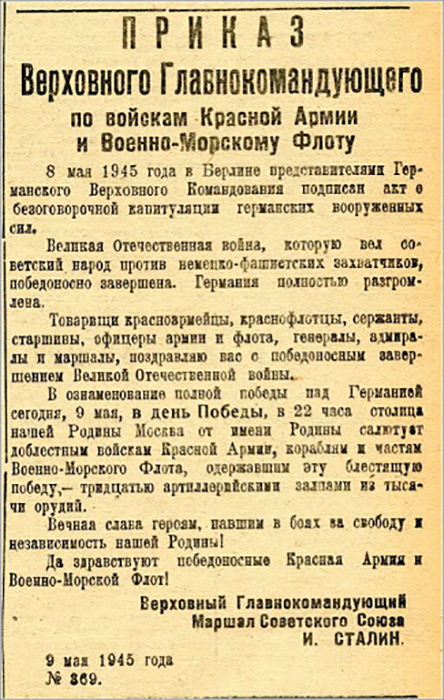

Название солдатскому ордену дал сам И.В. Сталин. Как известно, он лично участвовал в создании наград для воинов Великой Отечественной войны, слово его было решающим. И надо отдать должное художественному вкусу и историческому чутью Верховного главнокомандующего – награды абсолютно соответствуют эпохе, внешний облик этих орденов и медалей благороден и лаконичен, их безоговорочно принял народ и с гордостью носил.

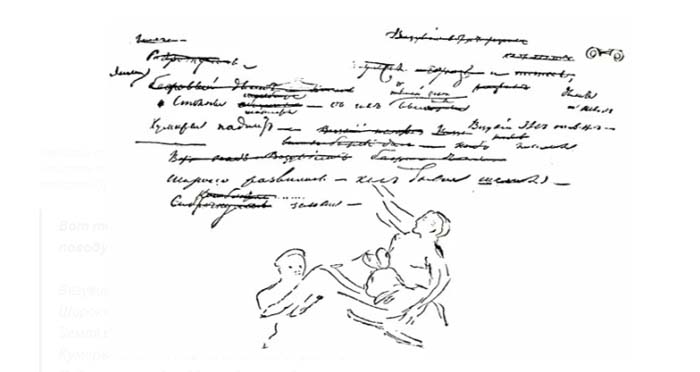

Изначально солдатская награда была задумана, как орден Багратиона. За сентябрь 1943-го художники представили 26 законченных разнообразных эскизов. 2 октября Сталину были показаны четыре из них, отобранныеначальником Главного управления тыла РККА генералом А.В. Хрулевым.

И вдруг, подумав, Верховный резко меняет первоначальный план. Он одобрил предложенную художником Н.И. Москалевым орденскую ленту– цвета царского Георгиевского креста, цвета пороха и огня–и решил назвать награду орденом Славы, заметив: «Победы не бывает без славы…».

Как совершенно прямо написала вскоре газета «Красная звезда»: «Учрежденный орден Славы является как бы преемником старого солдатского “Георгия”».

Художник Москалев, предложивший для советской награды георгиевскую ленту екатерининских времен, вспоминал: «Ни одно сочетание цветов не подходило… В памяти возникли воспоминания юности–далекий 1916 год. Пыльная дорога под Ельцом. Горькая полынь на обочине и… фигура солдата. С палкой и узелком он неторопливо шагает, припадая на одну ногу. На побелевшей от солнца и пота гимнастерке крестик на пестрой ленточке… “Георгий”! Вот она, слава вековая, солдатская!».

Так 8 ноября 1943 года, в конце переломного года войны, в один день с полководческим орденом «Победа» была учреждена почетнейшая солдатская награда – орден Славы 3-х степеней. Его удостаивались солдаты, сержанты и старшины, а также младшие лейтенанты в авиации за личный подвиг в боевой обстановке.

Получить эту награду было трудно. Достойными ее по статуту считались, например, те, кто, ворвавшись первым в расположение противника, личной храбростью содействовал успеху общего дела; находясь в загоревшемся танке, продолжал выполнять боевую задачу; находясь в разведке, добыл ценные сведения о противнике; презирая опасность, первым ворвался в дзот (дот, окоп, блиндаж) противника, решительными действиями уничтожил его гарнизон...

Орденом Славы 3-й степени награждены свыше 868 тысяч воинов, орденом 2-й степени – около 46 тысяч, а 2629 (сейчас пишут – 2656) из них стали полными кавалерами ордена Славы. Среди полных кавалеров – 470 артиллеристов, 420 войсковых разведчиков, 200 минометчиков, 420 младших командиров из пехоты.

В Москве в 1995 году проживало 29 полных кавалеров ордена Славы. 17 февраля того года правительство Москвы в ходе подготовки к 50-летнему юбилею Победы собрало их в Центральном доме Российской армии. Мы с фотографом Павлом Кривцовым пришли на эту встречу, чтобы подготовить материал для журнала «Слово». Идея такой публикации принадлежала главному редактору Арсению Ларионову. Я с воодушевлением приступил к работе. Еще когда-то в отрочестве мечталось поговорить с такими людьми, узнать о тех боях из первых уст…

С кем-то из полных кавалеров ордена Славы удалось побеседовать на той встрече, с кем-то нас познакомила уже упоминавшаяся в этой книге

ответственный секретарь московского клуба Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы Лидия Сергеевна Маркова, – доброжелательная и отзывчивая.

Я записал краткие рассказы кавалеров о дне минувшем и дне сегодняшнем... Оценки фронтовиками происходившего тогда с нашей страной, считаю, тоже стали документом истории.

В судьбах этих пятерых русских людей (а среди полных кавалеров 1730 – русские) много общего. Все они –1918–1922 годов рождения, родились в крестьянских семьях в деревнях Подмосковья, Владимирской, Тульской и Тверской областей. Все они, кто еще до войны, кто после нее, стали высококвалифицированными рабочими, каждый из них десятки лет проработал на одном предприятии. Исключением стал Николай Сазонович Булычев, ставший дипломатом и поднявшийся до ранга чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса. Но и его посылали служить, как он сказал, в странах «незвонких, но трудоемких» — Албания, Румыния, Северный Йемен, Конго...

Эти люди – становой хребет, золотой фонд государства Российского. У каждого из пяти героев войны были хорошие семьи.

Как и все практически их поколение, они были выведены из лона Русской православной церкви, но в своих действиях на войне, по сути, были верны вере предков, главной христианской заповеди: «Нет больше той любви аще кто положит душу свою за други своя».

На той встрече в Центральном доме Российской армии говорилось о том, что полные кавалеры ордена Славы – это особая категория заслуг, ведь этот орден установлен по образу и подобию Георгиевского креста, кавалеры которого пользовались большим почетом, привилегиями и льготами от сограждан. Их на Пасху принимал царь в Зимнем дворце.

У нас же, как мы помнимв 1990-х и самое святое, памятное оказывалось в забвении и небрежении.Ветераны-фронтовики глубоко переживали беды и невзгоды Родины. Они были очень скромны и не спешили шумно заявить о себе. «Это же самый несмелый человек, всю жизнь стеснялся что-нибудь попросить для себя», — сообщила нам жена героя-танкиста, дважды горевшего в танке, Михаила Алексеевича Большакова, когда он вышел из комнаты, чтобы надеть по нашей просьбе для фотосъемки пиджак с боевыми наградами.

Что же сказали полные кавалеры ордена Славы тогда, в 1995-м?..

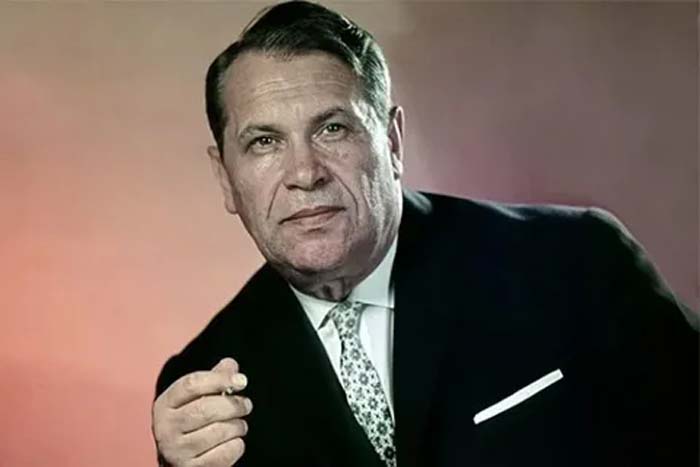

Алексей Михайлович Власов

Разведчика спасает реакция

На фронт мне удалось уйти только в начале 1943 года. Не отпускали с 81-го авиационного завода. Эвакуировали нас из Тушино в Омск, мы делали туполевские пикирующие бомбардировщики. Помню, сам главный конструктор, в то время осужденный, ходил по цехам под конвоем... Тяжелейшая работа по 12 часов, а то и круглосуточно, в раздевалке только прикорнешь часок. Голодно. И постоянные «напевы» секретаря парторганизации: вы – бездельники, вот там ваши отцы и братья кладут головы...

Я рвался на фронт. Наконец, отпустили, и стал я разведчиком-наблюдателем минометной батареи 22-й дивизии Резерва Главного командования.

Наши минометы находились чуть подальше от передовой, а мы, разведчики, всегда впереди вместе с пехотой. Лучше видно, что ее останавливает. Смотришь, чтобы по своим не стреляли, корректируешь огонь по телефону.

Когда стояли в обороне, вели наблюдение с помощью стереотрубы с 20-кратным увеличением. Противник рано или поздно теряет осторожность, маскировка из листьев начинает жухнуть. Приглядишься внимательно – ага, тут что-то есть... Наносишь на планшет немецкие огневые точки, ориентиры.

Во время артподготовки надо было успеть пройти нейтральную полосу и подойти вплотную к первой траншее немцев, чтобы сразу, как только замолкнут наши орудия, войти туда и тех, которые еще остались, докончить, пока не очухались. И там долго задерживаться нельзя, надо обязательно переходить во вторую траншею, ведь передний край у немцев тоже пристрелян.

Первым орденом Славы меня наградили за бой под Ковелем, летом 1944-го. Удалось засечь две немецкие минометные батареи, наблюдательный пункт и несколько пулеметов, которые были затем уничтожены нашим огнем.

В январе 45-го наступали на Висле. Оборвалась телефонная связь, послали одного за другим двух связистов, оба не возвращаются... Пришлось ползти мне, связал шесть узлов на проводе, нашел раненых ребят, отнес в укрытие, разыскал санинструктора. За это наградили орденом 2-й степени. А вот с третьим орденом история была долгая.

Началось наступление на Берлин.

Самое сильное, что осталось в памяти о войне – это Кюстринский плацдарм, мощные прожектора, ошеломившие немцев. И нам оборачиваться было нельзя. После сильнейшей артподготовки воздух насыщен пороховыми газами и поднявшимся вверх песком...Мы быстро прошли оборону противника, и вышли на Зееловские высоты.

Здесь немного задержались, а потом начались тяжелейшие уличные бои в Берлине. Пока каждый этаж не пройдешь, здание нельзя считать взятым. Наши минометы с Александерплац били по рейхстагу. Изуродован Берлин был жутко... Дома у них и так не светлые, как у нас, а серые, мрачные. Ворвались в рейхстаг, помню, попали в одну комнату, заваленную нашими орденами Красного Знамени, Красной Звезды и другими, дарственными портсигарами, именными часами... Но долго мы там не задержались, вскоре после боя приехала комендатура, особисты, и нас оттуда отвели.

Я не был ранен ни разу. Был силен и крепок. Реакцией отличался. До войны играл в команде «Крылья Советов» на первенство Москвы вратарем, летом в футбол, зимой в хоккей. В 41-м мы должны были из класса «Б» перейти в класс «А»...Давали ли перед боем 100 граммов? Давали, но я их не пил. Потому что в бою надо все время, как говорится, ухо востро держать. Ведь привыкаешь к обстрелу так, что инстинктивно падаешь, когда чувствуешь, что по тебе стреляют. А на другие звуки и внимания не обращаешь. Когда разведчики из моего отделения выпивали положенное, то я их не пускал вперед из-за этого.

Из восьми братьев я – самый младший. Сергей погиб подо Ржевом в 42-м, Василий пропал без вести, Владимир попал в плен при форсировании Днепра, два года был в плену, потом у нас, в Сибири. Вернулся домой, и вскоре умер. Работал он в Германии на каменоломне, обращались с пленными, как с собаками, что хотели, то и творили.

А сейчас молодежь нередко, как увидит у меня орденские колодки, спрашивают: за что воевали, до чего довоевались? Мы жили бы сейчас, как немцы живут! Так и говорят, недоумки...

После Победы стояли мы между Эрфуртом и Веймаром, несли гарнизонную службу. Мне в штабе говорят: оставайся служить. Я отвечаю: как коммунист должен восстанавливать народное хозяйство. Хотелось домой... В 1946 году, наконец, демобилизовался. Но спорить с офицером – нехорошая вещь. Из-за этого, думаю, и нашел меня орден Славы I степени только в1965 году. Вызвали в военкомат, вручили. Да ведь никаких мыслей о наградах в голове тогда не было. Останусь ли жив? – вот о чем думалось...

Сейчас продолжаю работать, вот уже 40-й год, в Курчатовском институте механиком опытно-стендовых установок. Пенсия небольшая, заработками нас и раньше не баловали, и сейчас. Есть закон об освобождении Героев и кавалеров от налогов, но, куда ни приди, все говорят – у нас нет инструкций...

Перестройку надо было делать с головой. Плохое откинь, но хорошее оставь. Что такое демократия? Смотреть надо в первую очередь на народ: как он живет, как он эти перемены воспринимает. Откажись от марксизма, но не разваливай промышленность…

А развал Советского Союза – это вообще немыслимо, это преступление!

В прошлом, 1994 году вместе с правительственной делегацией и президентом ездил в Германию перед выводом наших войск... Конечно, выводить их надо было когда-нибудь. Мы были освободителями от фашизма, а не оккупантами, и не собирались там оставаться навсегда. Тем более, что тратились на содержание этой группы войск большие средства. Но выводить-то надо было одновременно и наши войска, и войска бывших союзников! Мы не могли сказать об этом с трибуны, но так все ветераны считают. Потом состоялся банкет, рассадили нас вместе с бывшими германскими солдатами, воевавшими против нас. Но как-то особенно теплой атмосферы не получилось...

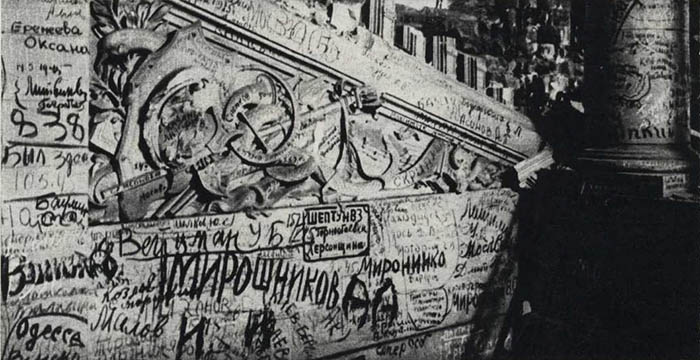

Побывал я и у рейхстага, у той колонны, где оставил подпись: «Я, Власов, из Москвы» и поставил дату – 2 мая 1945 года. Писал простым карандашом, поверхность неровная, надо было уголь найти, он бы почетче выделялся...

Александр Васильевич Акиньшин

Может, действительно, это свыше была команда какая-нибудь...

Я человек неверующий, но какая-то сила хранила меня в войну. Однажды снайпер прострелил мне шапку, и она развязалась, несколько раз пробивало шинель. Как-то возвращались из разведки из немецкого тыла, вдруг граната стукнула о мою ногу, взорвалась и изрешетила полу шинели изнутри, обмотку посекло, а нога – цела. Одному из тех, кто шел впереди, осколок попал в спину, другому – в руку... А я всю войну прошел от Сталинграда — и ни одного ранения, только контузия случилась.

Я человек неверующий, но какая-то сила хранила меня в войну. Однажды снайпер прострелил мне шапку, и она развязалась, несколько раз пробивало шинель. Как-то возвращались из разведки из немецкого тыла, вдруг граната стукнула о мою ногу, взорвалась и изрешетила полу шинели изнутри, обмотку посекло, а нога – цела. Одному из тех, кто шел впереди, осколок попал в спину, другому – в руку... А я всю войну прошел от Сталинграда — и ни одного ранения, только контузия случилась.

В Сталинградской битве участвовал от первого до последнего дня, подносил мины в расчете 120-мм миномета. Помню, в балочке у нас огневая была, и там проходил путь на передний край. Каждую ночь шло пополнение. Утром начинается бой... И на следующий день слышу разговор: вчерашние все полегли. Всем существом ощущаешь, как все же человек беззащитен, смертен. Решающая была битва. Мы оказались нутром покрепче... До конца войны дошло не так уж мало моих однополчан, и я такую закономерность для себя вывел: кто воевал под Сталинградом, тот становился как бы неуязвим. Наш полк стрелковый, пехотный, и на кого ни посмотришь – был под Сталинградом, дошел до конца войны. Может быть, действительно, это оттуда свыше была команда какая-нибудь...

После Сталинграда стал наводчиком миномета, а потом и командиром расчета. Наш расчет подавил и уничтожил 14 противотанковых орудий, 10 минометов, около полусотни пулеметов, восемь автомашин и бронетранспортеров, около 500 человек пехоты. Это официальный, не мой подсчет. Вот вклад в Победу трех-пяти человек.

Воевал и на Курской дуге. Потом почти пять месяцев – тяжелые бои под Кировоградом. У немцев там воевали танковые дивизии СС «Мертвая голова», «Райх». Сопротивлялись они отчаянно. В январе 44-го немецкая оборона была прорвана. Мы пошли вперед ночью, а на рассвете нас атаковали около ста танков. Никакой артиллерии у нас не оказалось, из миномета танк подбить невозможно, мы сбивали пехоту и не давали им пройти вперед. Весь наш расчет за этот бой наградили орденом Славы III степени. Еще две «Славы» получил за жаркие схватки на Одере и под Дрезденом...

Конечно, у каждого правда о войне своя. Но есть то, что трогать нельзя,

ибо принадлежит всем,– ее народный справедливый характер. Воевали целыми семьями, городами, деревнями... В нашей семье первым начал воевать отец Василий Егорович. Ушел на войну ополченцем, принял бои на дальних подступах к Москве, под Ельней. В 42-м ушла на фронт сестра Дуся. Мать все фронтовые годы трудилась в госпитале.

А сейчас можно услышать: воевали, мол, одурманенные сталинской пропагандой... Да тот, кто видел, что делали фашисты с нашей страной, шел воевать без всяких политбесед. Душа обливалась яростью, гневом, слезами... Мы горели такой ненавистью, что не перескажешь словами! И если кто-то хочет переоценить какие-то события, то следует вспомнить, что разожгли эту ненависть не мы...

Что я могу сказать об изменениях в нашей стране за последние годы? Считаю, что проходили они под непосредственным руководством враждебных нам американских спецслужб. Так и напишите. И стоит ли после этого, главного, говорить о том, что всех нас, все наше поколение, ограбили, лишив всех наших скромных сбережений.

Александр Гаврилович Селезнев

Я был в группе захвата

В армию я ушел 13 июля 1941 года. В лагерях в Саратовской области мы больше занимались сбором и погрузкой арбузов. Обучат, говорили, потом... Но осенью, когда немец бросил на Калинин большой десант с танками, нас ночью по тревоге погрузили в вагоны, выдали по винтовке с тремя обоймами и привезли на фронт. Калинин горит, все бегут, паника неописуемая. Утром вывели на исходные рубежи... Автоматов у нас нет. Стрельнешь из винтовки – в тебя тут же летит мина. На улицах – немецкие танки, мосты взорваны, все брошено. Куда деваться бедному солдату? Нас, отступающих, собрали в батальон, повели в наступление. Техники у нас было мало, за каждой машиной на бреющем полете гонялись «мессершмитты». Под Клином я был ранен в руку. Мне говорят, добирайся до госпиталя сам, нам не на чем даже тяжелораненых вывозить... Примостился на одной машине, доехал до Москвы, оттуда нас отправили в Актюбинскую область.

В январе 1942 года в городе Чкалове формировалась 211-я стрелковая дивизия, в ней я и служил до конца войны. Был ранен еще пять раз, но всегда возвращался в свою часть. Три раза уходил самовольно, без документов. Мне говорят – будете обучать молодежь, никуда не денетесь. Но я убегал на передний край, в свой взвод пешей разведки. Туда едешь – никого не проверяют. Ехали свободной дорогой... Командир полка скажет: выписать новые документы в строевой части.

Участвовал в захвате 29-ти языков, и все свои награды получил за это.

Насильно никого в разведку не брали. Предупреждали: кто боится – лучше не ходите. Убитых у нас было мало – опытные солдаты – а вот ранений хватало... Коллектив был спаянный, дружный. Во взвод входило 15 бойцов. Я был в группе захвата, пять человек. Мое дело – выследить, сделать рывок. Когда первым врывался, когда вторым. Дальше — все решают секунды...

В 1943 году на Курской дуге, перед началом битвы очень трудно было взять «языка». Ночью немец бросит ракету на парашюте — все видно как на блюдечке. Пускали батальон с разведкой боем, потеряли много людей, но ничего не добились. Я говорю – давайте днем попробуем...

В полдень, когда противник отдыхал, мы поползли к высоте, на которой был дзот. Наши саперы сделали один проход, другой, на проволоке висели банки, часовой заметил нас и с криком побежал, но не в дзот, а к себе в тыл. Группа захвата сделала рывок в траншею, вошла в дзот – они все спят... Взяли с краю первого попавшегося, унтер-офицер оказался, здоровый рыжий немец. Вывели его из блиндажа, бросили туда противотанковую гранату... Немец уперся в траншее, никак не хочет идти. Пришлось прострелить ему коленку, он ослаб, мы потащили его. Только когда мы были уже у наших окопов, противник открыл огонь, все оружие было зачехлено – настолько немцы были спокойны. Вопреки всем правилам взяли этого «языка», который, как нам сказали, дал очень ценные показания.

Вообще, на Курской дуге самая настоящая мясорубка была. Нам даже приходилось немного отступать, чтобы немцы сами убрали свои трупы. Июль месяц, если ветер в нашу сторону – дышать нечем...

Дальше второго эшелона нас не отводили всю войну. Пополнение шло из запасных полков, из штрафных рот, тем после ранения или выполнения задания снимали судимость. Кто в тюрьме сидел? За что? В разведку пойдешь? Ребята такие были – будь здоров! Хорошо воевали. Идем на задание – нам дают по 100 граммов водки. Я свою дозу в таких случаях всегда отдавал. Выпью после, а в поиске очень важны реакция, чутье.

Немцы, кстати говоря, зная нашу слабость к спиртному, иногда оставляли при отступлении отравленный самогон. И в полку были потери от этого. А в Виннице захватили спиртзавод, пехота нахватала водки... Противник пошел в наступление, а нам вдруг стрелять нечем! Командиров, допустивших это, расстреляли перед строем...

А немцы были вояки хорошие. Высокая дисциплина, офицеры хорошо подготовлены, имели большой авторитет, не то что иной раз наши младшие лейтенанты после обучения 3–6 месяцев в училище. Кричит: «Я приказываю!». А чего приказывать? Первый бой, и он уже убит или ранен. Если опыта нет, побеседовать надо с солдатом, чтобы потерь меньше было.

Была у немцев и отлаженная связь, своих они бомбили гораздо реже. Но их же офицеры говорили на допросах, о том, что настоящего натиска их солдаты не выдерживали, стоит им немножко струсить, и все бросают, лишь бы ноги унести. Самыми стойкими были русские, украинцы. В каждом отделении в полку подбирали людей так, чтобы из 10 человек было не более 3– 4 человек из Средней Азии, которые иногда неважно знали язык, плохо переносили ранения и кровь, а остальные – славяне.

Но воевали все дружно. В нашем взводе было двое казахов, очень хорошие бойцы, командиром с конца 1943 года был татарин. Думаю сейчас, что Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан должны быть вместе, всегда найдут общий язык. Наверно, и остальные республики без объединения с этими народами не смогут встать на ноги...

Наша дивизия прошла Западную Украину, Польшу, Карпаты, часть Германии... 3 марта 1945 года в Чехословакии мне, единственному из дивизии, комдив вручал орден Славы I степени, номер 406.

Мне выпала честь участвовать в параде Победы. Дали новое обмундирование, и мы поехали в поезде через Польшу. Радость большая, в пути были и нарушения разные, что там говорить. В общем, «гудели»...

Во время парада шел дождь... Все промокли. А отношение к нам было такое, что в трамвае место уступали. Я говорю: да мне всего 22 года –нет, нет, садитесь...

В декабре 1945-го демобилизовался. Служили мы в Западной Украине, велась борьба с бандеровцами. Убивали они больше офицеров, стрельнут с чердака, окружаем дом, а он уже ушел через подземный ход. Мне и говорят: старшина, живой остался, уезжай пока возможность есть.

Из тех, кто был со мной во взводе уже никого не осталось... Слышу сейчас иногда: вы – коммунисты, предатели. Как я могу доказать, что я не предатель?!Спрашивают некоторые и прямо: за что вы воевали? Если б не воевали, мы бы лучше жили. Я отвечаю: да тебя бы не было на свете, у Гитлера была цель истребить славянские народы, сделать нас рабами, а рабы много не рожают.

Мы воевали за свою Родину, а как будем жить дальше – от всех нас зависит. Мы-то и не то терпели…

Женщины иногда обвиняют: кто по-настоящему воевал, все погибли! Не станешь каждому рассказывать, что я с переднего края не уходил, шесть раз ранен, три раза тяжело в голову. Приходится себя сдерживать.

Перестройка ничего не дала. Начинали бы уж эти эксперименты с одной республики, края, чтобы не ломать все сразу. Без учета жизни все сделано. Мы, рядовые коммунисты, ничем не злоупотребляли. Ничего не знали, и сейчас, к сожалению, не знаем. Это потом все всплывет наверх… История рассудит нас.

Михаил Алексеевич Большаков

Остается горсть пепла...

Самое страшное на войне – когда гибнут товарищи... Был у меня командир машины Алексей Ремнев, хороший парень. Вышли мы как-то на исходные позиции. Пехота не может сдвинуться с места. Нашему танку приказали выйти на взгорок, посмотреть обстановку. Я говорю: сейчас нас тут стукнет, потому что пристреляно все. Ремнев начал смотреть из маленькой башенки. Как ударило! Он упал, хрип слышен... Я его дергаю: Леш, Леш! А ему снесло голову, все вокруг в крови, в волосах, и у меня за воротом комбинезона его зубы и кости...

Самое страшное на войне – когда гибнут товарищи... Был у меня командир машины Алексей Ремнев, хороший парень. Вышли мы как-то на исходные позиции. Пехота не может сдвинуться с места. Нашему танку приказали выйти на взгорок, посмотреть обстановку. Я говорю: сейчас нас тут стукнет, потому что пристреляно все. Ремнев начал смотреть из маленькой башенки. Как ударило! Он упал, хрип слышен... Я его дергаю: Леш, Леш! А ему снесло голову, все вокруг в крови, в волосах, и у меня за воротом комбинезона его зубы и кости...

После боя меня не раз посылало командование все проверить на месте. Если танк сгорел, в нем остается пепел. Сидит на сиденье как бы контур человека, как вот сгоревший лист бумаги. Дотронешься – он рассыпается, и остается горсть пепла... Мы собирали этот пепел в коробки от немецких противогазов и хоронили в братских могилах.

...Не могу сказать, что я неверующий. Когда туго приходилось, о Боге как-то вспоминали. Некоторые и крест надевали, но я его не носил...

После каждого боя выбивало треть состава танкистов. До войны попасть в наши войска было, как говорится, престижно, а вот в войну уже не особенно. Набирали людей из пехоты, так некоторые убегали из танков – в поле любая кочка скроет, а здесь не спрячешься. Но мне посчастливилось как-то... Прошел механиком-водителем на «тридцатьчетверке» от Витебска до Кенигсберга.

Был я танкистом срочной службы на Дальнем Востоке.Осенью 41-го прибыли мы под Клин, я был в запасном экипаже. Танков вскоре не осталось, и пришлось мне первый год воевать в пехоте. Два раза был ранен, сначала в руку, потом в грудь, пуля по ребрам проскочила.

Вернулся в танкисты, в учебном полку стал инструктором. Но когда в 42-м побило двух моих братьев, одного под Москвой, другого под Ленинградом, я не мог там оставаться. Опять написал рапорт. На этот раз мне ответили: еще один выпуск подготовите и поедете с ним на фронт.

Задача нашей гвардейской отдельной танковой бригады прорыва ставилась, как правило, такая – сломать немецкую оборону. Бывало, уходили в разведку к немцам, засекали их огневые точки.

Все ордена одинаково дороги. Но, конечно, самый памятный – первый, за Витебск. Нужно было занять мост через реку Лучесу. Сбили охрану и перешли на ту сторону. Там было очень много вражеской артиллерии. В нас попал снаряд, пробил бортовую броню, машина загорелась. Вылезти нельзя – не успеешь высунуть из люка шлем для проверки, он уже пробит. Я открыл аварийный люк внизу, земля оказалась песчаная. Каской черпал песок и засыпал огонь. Горело не так уж сильно, но задыхались мы: дым, чад. Еще бы немного поднакалилось, и взорвались бы снаряды. Вели бой до подхода наших. Наши, правда, быстро подошли.

После этого горел еще раз, но там немного загорелось, наверху. Удалось сбить огонь. В танкистах я не был ранен, контузило только раз, подорвались мы на мине. Полежал месяц в своем медсанбате, отошло, перестал заикаться и костыли оставил.

В Восточной Пруссии три раза пытались мы пробиться, но только на четвертый удалось уйти на Кенигсберг. Встречали немецкие колонны и делали все, что нужно. Разбегались они, сильно уже нас боялись. Выходишь из боя – крылья на танке оборваны и гусеницы, были такие случаи, в кишках...

А что мы видели, когда наступали по нашей территории – это не представишь!.. От деревень – одни трубы, дети малые плачут – есть хотят...

Всю войну воевал на Т-34. Не машина, а золото, как мы говорили, да и везде потом о ней писали. Знал я и американский «валлентайн», но это дрянь, а не танк. Броня очень плохая.

Служба в танкистах – это очень трудоемкая работа. Как бы ни устал, что бы ни случилось, а за каждой мелочью в машине надо следить, чтобы она у тебя всегда была в идеальном состоянии. В нашей роте я был механиком-регулировщиком, специалистом по моторам. Забарахлит где-то, застучит –прихожу, слушаю.

Все время в напряжении, особенно мы, механики-водители. Все время ждешь команды подняться. Другой раз трое суток едешь не спавши в машине. Выйдешь – сразу лег где-нибудь и уснул. Встаешь – еще хуже заболел, все тело ломит.

…Орден Славы I степени я получил уже после парада Победы, в котором участвовал. Половину нашей бригады отправили в Японию, моя награда сходила туда и потом уже вернулась ко мне в Германию. Долго меня не хотели демобилизовывать, обещали офицерское звание. Но я говорю – мне ничего не надо, хочу домой... Вернулся, женился. Построил своими руками дом. Растили детей. Думали: война кончилась, заживем, да ведь ничего особенного не было. Вся жизнь в труде и в заботах, отдыха никакого.

Фильмы о войне смотреть я долго не мог. Никакого желания. Все меня трогало, на нервы действовало. А сейчас смотрю, вроде успокоился...

Политикой я никогда особо не увлекался, о сегодняшних событиях мне трудно что-либо сказать...Отношение к фронтовикам, конечно, изменилось. Раньше, бывало, увидят, сразу – проходите, пожалуйста. А сейчас сам не подходишь без очереди. Мы, говорят, все инвалиды. А кому хочется, чтобы на тебя косо смотрели, да еще и оскорбили...

В 744-й московской школе есть музей нашей бригады. Давно уже не приглашали, но в прошлом году была встреча. Приветствовали нас, особенно малыши, а кто постарше — уже не так как-то...

Самое плохое сейчас то, что молодежь не хочет работать. Это ведь главное. Я всю жизнь проработал на одном месте, хоть и платили иногда не особенно много.

Так что поднимется, конечно, Россия, но, думаю, через большие годы…

Николай Сазонович Булычев

Да, мы кричали «За Родину, за Сталина!»

Срочную службу я проходил в береговой обороне Тихоокеанского флота на острове Аскольд. Когда мы уже считали недели до демобилизации, началась Великая Отечественная война. Только в 1942 году меня отпустили на фронт, целый эшелон моряков прибыл под Тамбов. Меня направили в гвардейскую дивизию командиром противотанковой «сорокопятки», но этой техникой мы воевали недолго, вскоре нас разбили под Матвеевым курганом.

Участвовал в Сталинградской битве, был ранен, и после госпиталя попал в особую часть – 530-й истребительный противотанковый артиллерийский армейский полк, в составе которого мне довелось освобождать Украину, штурмовать Перекоп и Крым, участвовать в операции «Багратион». Мы дошли до Бреста, до тех рубежей, откуда началась война и пошли дальше...

Наше 76-миллиметровое орудие – основная пушка войны, она запечатлена на многих кинокадрах. Дальность стрельбы у нее – 14 километров, но нам за всю войну стрелять с закрытой позиции пришлось лишь однажды, мы выходили ночью на передние рубежи в порядки пехоты, закапывались и стреляли на прямую наводку, что не так просто и безопасно.

В Восточной Пруссии, не дойдя двух километров до Кенигсберга, я был еще раз ранен. Из госпиталя в Инстербурге, не долечившись, отпросился (мне это удалось, поскольку был уже представлен к ордену Славы I степени) в свою часть, которая после тяжелых боев ушла под Берлин, во второй эшелон на танкоопасное направление.

Там у меня и случился, как поется в песне, последний бой, он трудный самый... Наша батарея была атакована огромной группой, которая пробилась из лесов между двух наших дивизий. У немцев – тысячи людей, пулеметы, орудия, танки. Они рвались к осажденному Берлину или в сторону союзников, дрались не щадя своей жизни. Бой дошел до рукопашной...

Слышу, один наш тяжелораненый просит:Сазоныч, добей... Потом еще один... Стреляют со всех сторон, со всех сторон умирают... Бой шел два дня, 12 человек в нашем полку получили за него звание Героев Советского Союза.

Наше орудие было вмято в окоп прорвавшимся танком. Я был дважды ранен, и меня в бессознательном состоянии с огромным трудом переправили в госпиталь. Мы были в окружении, по всем лесам бродили обстреливавшие нас немцы. В госпиталь нас, человек восемь раненых, вез на лошадях немец. Когда я очнулся, мне дали в руки пистолет, который я держал над его затылком.

Через несколько дней, уже на больничной койке, слышу поздно вечером: опять кругом стрельба! Вскочил и я с автоматом, но оказалось, что это салютовали в честь Победы. До конца августа я лежал в госпиталях, откуда и вернулся инвалидом домой. В полку меня считали погибшим, орден Славы 1 степени нашел меня только в 1947 году.

Очень жалел я о том, что не мог вернуться на свою работу термиста высшего разряда, рука не работала. Не согласился с врачами и принял все меры, чтобы обрести новую специальность. Быстро завершил десятилетку, потом окончил Высшую школу профдвижения и Высшую дипломатическую школу. Тридцать лет работал в Министерстве иностранных дел.

Что мне хотелось бы сказать в преддверии 50-летия Победы? В ходе нашей перестройки доллар все более загораживает достоинство человеческой личности. Как можно рассчитывать выйти из сегодняшнего трудного положения, не оценив того, что сделало старшее поколение, а ведь оно немало сделало. Мы были сверхдержавой, имели независимость и безопасность. Где сейчас все это?!

Когда в числе других ветеранов я встречал Западную группу войск, то спрашивал на приеме – ну, хорошо, успешно, героически, так сказать, вывели войска в кратчайшие сроки, но, наверное, труднее было занять те позиции?!

К чему такая спешка? Ведь выводили мы свои части не туда, где нам это было бы нужно в стратегическом плане, а – лишь бы их куда-то примостить. В результате, где сейчас наша линия границы?! В Смоленске или в Брянске?..

Распался Советский Союз. Народ жалеет об этом. Такая мысль присутствовала и на интересной, волнующей встрече Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы из стран СНГ, которую в Петербурге организовала в феврале 1995 года Межпарламентская ассоциация.

Одни утверждают, что СССР распался сам, другие говорят, что это дело рук человеческих, что кому-то это было нужно...

...Мы приехали в Кронштадт, моряки показывают – осталось три подлодки, и те «еле дышат». А еще пять лет назад их было 40!.. Вот так безопасность! Я думаю, что история еще вынесет свое веское заключение о нынешнем, очень неприятном, тяжелейшем для нашей страны периоде.

Увы, никто не остановит клеветников, которые обливают грязью все ценности прошлого.Я был солдатом и сержантом на передовой. За моей спиной пулеметов не было! Я и не слышал о таком!.. Люди отдавали себя целиком и полностью Победе. Да, мы кричали «За Родину, за Сталина!». При всем деспотизме Сталина нельзя замалчивать и его сильные стороны, государственный ум, дальновидность.

Гарри Гопкинс, доверенное лицо президента Рузвельта 30– 31 июля 1941 года шесть часов беседовал со Сталиным. Никто на Западе не верил, что Советский Союз устоит. Гопкинс писал в своих мемуарах, что эти часы подняли в его глазах авторитет советского лидера на самый высокий уровень. Сталин не повторил ни одного слова дважды, его ответы отличались краткостью, обдуманностью и ясностью, он знал по памяти характеристики всех видов оружия! Если уж писать о Сталине, так надо писать все...

Мы пышно встречаем великий праздник. Но я также заметил, что подготовка к юбилею во многом сводилась к социальным вопросам, помощи малоимущим ветеранам, подаркам. Да, людям надо помочь выжить... Но, с другой стороны, в подготовку не включались другие слои населения, молодежь, люди среднего возраста, рабочие заводов и фабрик, не говорю уже о коммерсантах. Рамки очень узки. А ведь еще Константин Константинович Рокоссовский в конце своей книги «Солдатский долг» писал: «Великая Отечественная война была всенародной. И победа над врагом тоже была победой всенародной. Армия и народ праздновали ее одной дружной семьей. И от этого еще полнее, еще больше было наше солдатское счастье».

Прощание

Спустя 25 лет после тех бесед при подготовке к печати этой книжки зашел в интернет, посмотрел выложенные там краткие сообщения о полных кавалерах ордена Славы, даты жизни и смерти. Никого из тех, с кем я беседовал в 1995-м, на этом свете уже нет.

Танкист, слесарь из Балашихи М.А. Большаков – умер в1997 году, в 76 лет. Дипломат Н.С. Булычев – в 2000-м, в 82 года. А.В. Акиньшин – в 2007-м, в 85 лет. Дольше всех продержался раненый шесть раз, из них три раза тяжело, разведчик А.Г. Селезнев (1922- 2012), доживший до 89 лет.

Алексей Михайлович Власов (1919-2001) – сообщается, что первый раз ушел на пенсию в 1984 году, но в 1987-м вернулся на работу. Второй раз на покой ушелв 2001-м, незадолго до смерти в 82 года. Работал в своем Курчатовском институте, крепил наш ядерный щит почти до последних дней…

К сожалению, о полных кавалерах солдатского ордена, кроме сухой информации и наградных листов, мало написано, не удалось найти развернутых биографических очерков, интервью, которые сохранили бы их живое слово. Есть только документальный фильм (кино-поэма) Константина Симонова «Шел солдат», созданный в1975-м. Но и там каждому из 40 привлеченных к съемкам кавалеров в полуторачасовом фильме были выделены считанные минуты. И сказать тогда можно было далеко не обо всем… Увидел в этой ленте кадры с еще совсем не старым Александром Васильевичем Акиньшиным, с которым удалось поговорить 20 лет спустя.

Нашел также в интернете снятое телеканалом «Школьник ТВ» в 2000 годуинтервью из цикла «Моя война», взятое у А.М. Власова. Посмотрел, как будто попрощался с Алексеем Михайловичем… Он говорил, заметно волнуясь:

«Сражались не за ордена, не за славу. Не думал, что останусь живой. Думал, буду убит. Приходилось вызывать огонь и на себя. Идешь напролом – пан или пропал! Русский человек выносливый, себя не щадил. Этим и брали мы…».

Такой была правда его поколения.

Глава из новой книги Алексея Тимофеева «Как русские научились воевать. Откровенный разговор писателя-историка с героями Великой Отечественной (готовится к печати в издательстве «Вече»).

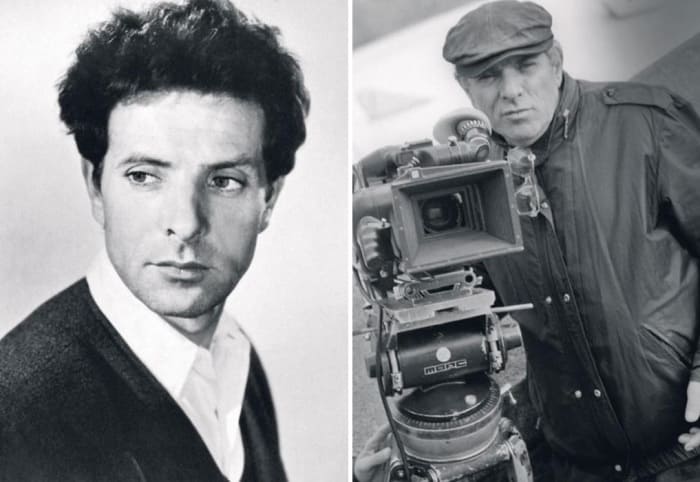

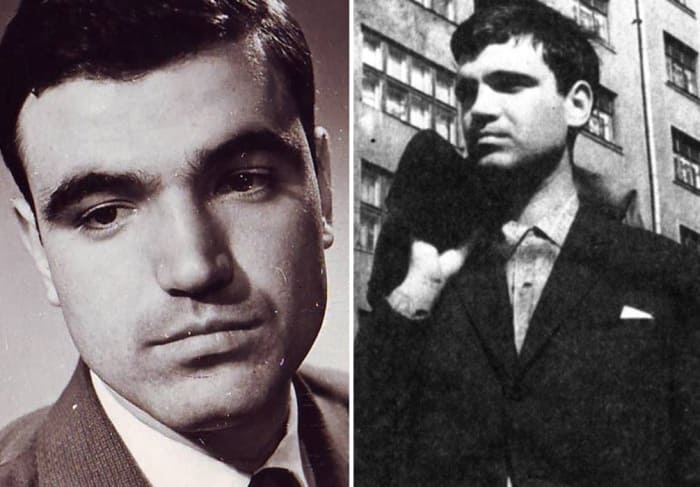

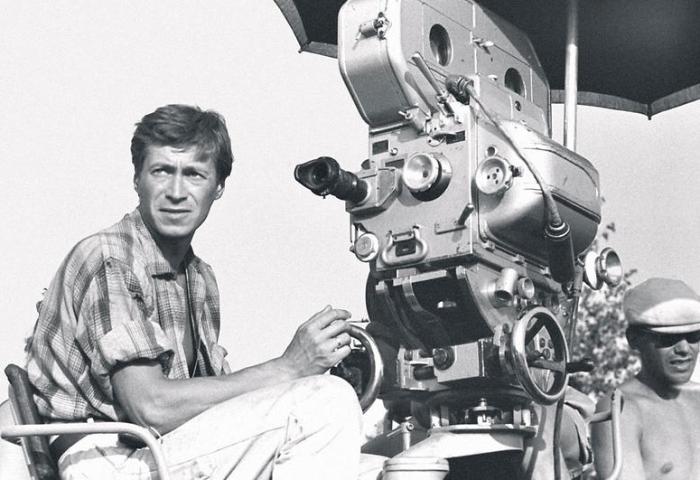

Фотографии:( кликабельны )

Специально для «Столетия»

Я человек неверующий, но какая-то сила хранила меня в войну. Однажды снайпер прострелил мне шапку, и она развязалась, несколько раз пробивало шинель. Как-то возвращались из разведки из немецкого тыла, вдруг граната стукнула о мою ногу, взорвалась и изрешетила полу шинели изнутри, обмотку посекло, а нога – цела. Одному из тех, кто шел впереди, осколок попал в спину, другому – в руку... А я всю войну прошел от Сталинграда — и ни одного ранения, только контузия случилась.

Я человек неверующий, но какая-то сила хранила меня в войну. Однажды снайпер прострелил мне шапку, и она развязалась, несколько раз пробивало шинель. Как-то возвращались из разведки из немецкого тыла, вдруг граната стукнула о мою ногу, взорвалась и изрешетила полу шинели изнутри, обмотку посекло, а нога – цела. Одному из тех, кто шел впереди, осколок попал в спину, другому – в руку... А я всю войну прошел от Сталинграда — и ни одного ранения, только контузия случилась.

Самое страшное на войне – когда гибнут товарищи... Был у меня командир машины Алексей Ремнев, хороший парень. Вышли мы как-то на исходные позиции. Пехота не может сдвинуться с места. Нашему танку приказали выйти на взгорок, посмотреть обстановку. Я говорю: сейчас нас тут стукнет, потому что пристреляно все. Ремнев начал смотреть из маленькой башенки. Как ударило! Он упал, хрип слышен... Я его дергаю: Леш, Леш! А ему снесло голову, все вокруг в крови, в волосах, и у меня за воротом комбинезона его зубы и кости...

Самое страшное на войне – когда гибнут товарищи... Был у меня командир машины Алексей Ремнев, хороший парень. Вышли мы как-то на исходные позиции. Пехота не может сдвинуться с места. Нашему танку приказали выйти на взгорок, посмотреть обстановку. Я говорю: сейчас нас тут стукнет, потому что пристреляно все. Ремнев начал смотреть из маленькой башенки. Как ударило! Он упал, хрип слышен... Я его дергаю: Леш, Леш! А ему снесло голову, все вокруг в крови, в волосах, и у меня за воротом комбинезона его зубы и кости...