-ћузыка

- “уман

- —лушали: 1313 омментарии: 10

-ѕоиск по дневнику

-ѕодписка по e-mail

-ѕосто€нные читатели

-—ообщества

-—татистика

—Ўј атакуют итай... |

«ћы можем подтвердить, что оммунистическа€ парти€ ита€ делала все, чтобы мир не узнал своевременно о том, что происходило. ≈сть много доказательств этого, некоторые доступны публично», — за€вил госсекретарь —Ўј ѕомпео в интервью телеканалу ABC. ѕо его словам, власти ита€ €кобы «пытались заглушить» тех, кто пыталс€ сообщить о реальной ситуации в городе ”хань, где изначально произошла вспышка эпидемии. “акже он обвинил ѕекин в проведении «классической коммунистической кампании по дезинформации». «ѕрезидент “рамп €сно дал пон€ть, что мы намерены привлечь виновных в этом к ответственности, и мы сделаем это в свое врем€», — пригрозил ѕомпео.

ак известно, ƒональд “рамп тоже за€вл€л, что американска€ сторона рассматривает версии, согласно которым новый коронавирус возник в лаборатории ”хан€ и также грозил итаю последстви€ми. јмериканска€ сторона не называет источники таких подозрений, но известно, что ранее австралийска€ газета «ƒейли “елеграф» со ссылкой на доклад разведывательного союза «ѕ€ть глаз» (—Ўј, јвстрали€, Ќова€ «еланди€, анада и ¬еликобритани€) написала, что итай €кобы намеренно скрывал вспышку коронавируса, уничтожал доказательства его наличи€ в лаборатори€х и отказывалс€ предоставл€ть биоматериалы ученым, разрабатывающим вакцину.

—Ўј уже открыто говор€т о намерении «примерно наказать» итай. ак сообщила газета «¬ашингтон ѕост» со ссылкой на источники из администрации “рампа, обсуждаетс€ вопрос о том, чтобы «простить самим себе» все долги, которые ¬ашингтон набрал у ѕекина.

“о есть принудить итай к выплате финансовой компенсации за ущерб, нанесенный коронавирусом.

ак свидетельствует газета, в частном пор€дке “рамп и его помощники обсуждали также вопрос о лишении ита€ его «суверенного иммунитета» с целью дать возможность правительству или (жертвам эпидемии в —Ўј) подать в суд на итай. ƒжордж —ориал, который ранее занимал должность топ-менеджера в компании Trump Organization и участвует в групповом иске против ита€, подтвердил «¬ашингтон ѕост», что он и высокопоставленные чиновники Ѕелого дома обсуждали ограничение «суверенного иммунитета» ита€. Ќекоторые представители администрации также обсуждали вопрос о том, чтобы —Ўј отменили часть своих долговых об€зательств перед итаем.

ќтповедь «∆эньминь жибао»

— решительной отповедью этим замыслам ¬ашингтона о «наказании» ита€ и намерении сделать из него «козла отпущени€» за пандемию коронавируса, выступила в понедельник газета «∆эньминь жибао» — орган ÷ентрального комитета компартии ита€. «ќтдельные американские политики, — пишет она, — превратили эпидемию коронавирусной инфекции в политическое шоу, они безостановочно занимаютс€ политизацией и стигматизацией вируса, а также требуют возместить убытки. —трана, котора€ называет себ€ "международным лидером", демонстрирует политическую пародию. –анее американска€ сторона открыто отмечала, что "восхищаетс€ усили€ми и прозрачностью китайской стороны". —Ўј также за€вл€ли, что "данные китайской стороны способствуют борьбе —Ўј с коронавирусом". —егодн€ в позиции —оединенных Ўтатов произошел переворот. ¬ывод заключаетс€ в том, что отдельные американские политики хот€т переложить с себ€ ответственность. Ќекоторые политические де€тели —Ўј называют новый тип коронавируса "китайским вирусом" и "уханьским вирусом". ќтдельные из них даже объедин€ютс€ в группы, занимаютс€ шантажом и призывают к возмещению убытков. Ёто открытый вызов дл€ системы международного права», — указывает «∆эньминь жибао».

«Ќесмотр€ на то, что итай впервые сообщил о вспышке болезни, это отнюдь не означает, что вирус происходит из ита€, — продолжает она. — »сточник вируса — это серьезный научный вопрос, его могут исследовать лишь ученые и медики. ак отдельные американские политики могут делать такие легкомысленные выводы на основе болезненного воображени€?! ƒаже авторитетные эксперты по инфекционным заболевани€м —Ўј за€вл€ют, что подобные обвинени€ "не соответствуют действительности".

ќтдельные американцы предпочитают игнорировать факты, они фабрикуют данные. ѕо сообщени€м американских —ћ», —овет национальной безопасности —Ўј рекомендует американским чиновникам перекладывать ответственность на итай по вопросам эпидемии.

»збирательный отдел –еспубликанской партии —Ўј написал "красную книгу лжи" в 57 страниц, она учит кандидатов партии, как очерн€ть итай, если речь заходит об эпидемии. ѕрофессор международного права в ”ниверситете „икаго “ом √инзбург отметил, что судебные преследовани€ в адрес ита€ нацелены на "скрытие ошибок американского правительства", таким образом, предоставл€етс€ политическа€ поддержка дл€ республиканцев в преддверии но€брьских выборов».

Ќеудобные вопросы дл€ —Ўј

–ешительно отвергнув эти обвинени€ со стороны —Ўј, не подкрепленные никакими серьезными доказательствами, «∆эньминь ∆ибао» в свою очередь задает вопросы самим —Ўј. «¬ такой ситуации, — пишет она, — встает следующий вопрос: Ќачавша€с€ в —Ўј в 1918 году пандеми€ гриппа стала причиной грандиозной гуманитарной катастрофы мирового масштаба. ѕонесли ли —Ўј ответственность за это? —ѕ»ƒ впервые был зафиксирован именно в —Ўј и позже распространилс€ по всему миру — будут ли —Ўј выплачивать компенсации 75 млн носителей ¬»„ и 35 млн жертв вызванных —ѕ»ƒом болезней? ћеждународный финансовый кризис в 2008 году началс€ с ”олл-стрита, когда —Ўј собираютс€ возместить экономические потери в триллионы американских долларов во всем мире?

¬ августе 2019 года в —Ўј вспыхнула "пневмони€, св€занна€ с курением электронных сигарет", почему компьютерна€ томографи€ легких настолько похожа на томографию легких, котора€ имеет отношение к новому типу коронавируса? „то произошло в американской военной лаборатории в ‘орт-ƒетрик? 6 феврал€ в —Ўј умер больной с коронавирусной инфекцией, который не ездил в итай, когда в —Ўј по€вилс€ первый случай заболевани€? ѕочему в —оединенных Ўтатах, которые всегда провозглашали свободу слова, ученые наказываютс€ за открытую публикацию результатов исследовани€ нового типа коронавируса? Ёксперты ита€ и ≈вропы уже обнародовали р€д новых результатов секвенировани€ генома коронавируса, почему —Ўј, которые €вл€ютс€ лидером в биологических исследовани€х, не опубликовали свои результаты? ќпределенные американские политики не должны прикидыватьс€ глухими и немыми, когда возникают такие вопросы. ќни должны ответить на эти вопросы!» — потребовала китайска€ газета.

итай задает американцам действительно вполне резонные вопросы, но, как мы видим, вместо того, чтобы на них ответить, —Ўј снова и снова бездоказат.ельно обвин€ют ѕекин. Ёта кампани€ обвинений и угроз в китайский адрес усиливаетс€, из чего обозреватели делают вывод, что така€ активность во многом св€зана с предвыборной кампанией в —Ўј. »з-за трагических последствий пандемии дл€ јмерики попул€рность “рампа падает и, чтобы отвести обвинени€ в его адрес о неприн€тии по борьбе с ней должных мер, организаторы предвыборной кампании –еспубликанской партии пытаютс€ отвлечь внимание общественности путем обвинений в адрес ита€.

ћежду тем хорошо известно, что уже неоднократно поступали сообщени€ о том, что утечка коронавируса, от которого сейчас страдает весь мир, могла произойти из американской лаборатории в ‘орт-ƒетрик, о чем уже подробно писали —ћ».

Ќо вместо того, чтобы во всем этом внимательно разобратьс€, —оединенные Ўтаты обрушились с нападками на Ќ–. », ничего не доказав, гроз€т ему требованием «компенсаций», хот€, быть может, у них самих «рыльце в пуху».

ак за€вил Ќ—Ќ бывший эксперт ќќЌ по биологическому оружию ёрий Ќикулин, коронавирус имеет искусственное присхождение «¬ирус был создан в лаборатории, но не в итае, а в —Ўј, в университете —еверной аролины, а в ”хане он только испытывалс€. » то, потому, что Ѕарак ќбама запретил проводить такие эксперименты в Ўтатах. Ќет природного резервуара, не нашли ученые такого животного в природе, кто был бы носителем этого вируса. » кто такое животное найдет, тот точно получит Ќобелевскую премию», — за€вил экс-член комиссии по биологическому оружию ќќЌ »горь Ќикулин...

|

|

∆изнь взаймы... |

¬о все времена и у всех народов ростовщичество считалось делом непригл€дным. Ѕыли даже времена, когда за него приговаривали к смертной казни. ”ж, по крайней мере, дл€ тех, кто занималс€ дачей денег в рост, устанавливалс€ предельный уровень процента. Ќо времена мен€ютс€…

ќдно из ранних подобных ограничений – ««аконы XII таблиц», прин€тые в V веке до н. э. «аконы написаны на 12 таблицах-досках (отсюда название) и определ€ют правовой статус патрициев и плебеев, свободных и рабов, патронов и клиентов. ««аконы XII таблиц» пресекали откровенное ростовщичество, устанавлива€ верхний потолок процента в размере 10% в год (в те времена год в ƒревнем –име состо€л из 10 мес€цев, так что получалось по 1% в расчЄте на мес€ц). ¬ средневековой христианской ≈вропе вообще разрешались лишь беспроцентные кредиты. ј в I веке до н. э. римский диктатор —улла, пыта€сь сломить власть финансовой олигархии, обвинил в ростовщичестве и других формах лихоимства 1600 «всадников» (так называлась финансова€ аристократи€ тех времен). ќни были казнены, их имущество конфисковано и выставлено на продажу.

— середины XVI века, когда началась эпоха –еформации, власти «ападной ≈вропы разрешили наконец взимание процента, но определили его предельную величину. “ак, например, в јнглии король √енрих VIII определил максимальный процент по займу в 10% годовых (закон 1546 г.). ¬ √ермании, ‘ранции, јвстро-¬енгрии и других государствах законный максимум был установлен в 5 и 6%. “акой же высший предел процента был введЄн в некоторых штатах —еверной јмерики.

¬ –оссийской империи ростовщичество каралось очень строго. ј главное – были установлены очень чЄткие критерии, что считать ростовщичеством.

ћожно напомнить ”каз »мператрицы ≈лизаветы от 13 ма€ 1754 г. «ќб учреждении √осударственного «аЄмного банка, о пор€дке выдачи из оного денег и о наказании ростовщиков». ѕредельна€ ставка по займу определ€лась в 6%. концу XIX века предельна€ величина процентной ставки в –оссийской империи была подн€та до 12% годовых. ”головное уложение 1903 года достаточно подробно определ€ло наказани€ за ростовщическую де€тельность (стать€ 608 «¬иновный в ссуде капитала в чрезмерный рост»). азней уже не было, но солидные тюремные сроки предусматривались. ѕро советское врем€ € вообще не говорю. ¬ ———– ростовщичество относилось к уголовным преступлени€м.

ј теперь перенесемс€ в сегодн€шнюю –оссию.

Ќикаких упоминаний ростовщичества в современном российском законодательстве нет. ’от€, следует признать, что на прот€жении всей истории современной –оссии попытки со стороны народных избранников внести положени€ о ростовщичестве в законы были, но все они заканчивались неудачей.

¬ онституции –‘ записано, что российское государство €вл€етс€ «правовым», «демократическим», «социальным». ’от€, по сути, его можно считать и ростовщическим. »бо оно вс€чески поощр€ет дачу денег под процент, причем измер€емый отнюдь не однозначными цифрами. ¬от данные Ѕанка –оссии по процентным ставкам кредитов, выдаваемых физическим лицам (средневзвешенное значение за февраль 2020 года). —тавка по кредитам со сроком от 1 до 3 мес€цев – 15,77 %; от 3 до 6 мес€цев – 17,35 %; от полугода до 1 года – 17,35 %; свыше 1 года – 12,09 %.

ѕолучаетс€, что если применить дореволюционные юридические нормы, то почти все банковские кредиты, выдаваемые физическим лицам, в насто€щее врем€ квалифицировались бы как ростовщические. —о всеми отсюда вытекающими последстви€ми.

ј будь сейчас во главе –оссии политик типа упоминавшегос€ выше императора —уллы, то он нынешних банкиров просто бы казнил. ј имущество их банков вместе с их личным имуществом конфисковал бы и выставил на продажу.

Ќо процентные ставки коммерческих банков – еще «цветочки». ” нас ведь имеютс€ так называемые «микрофинансовые организации» (ћ‘ќ), которые дают гражданам «короткие» кредиты. ак прин€то говорить, «от получки до получки». “рогательна€ забота о простых люд€х, реальные доходы которых падают последние годы, а зарплаты порой оказываютс€ ниже прожиточного уровн€ (называемого еще уровнем бедности). “ак вот проценты, начисл€емые такими ћ‘ќ, измер€ютс€ не только двузначными, но даже трехзначными числами. ¬ предыдущие годы проценты в расчете на год иногда доходили до 1000!

Ќекоторый прогресс в деле снижени€ процентных ставок по кредитам ћ‘ќ был достигнут благодар€ прин€тому в конце позапрошлого года ‘едеральному закону от 27.12.2018 є 554-‘« «ќ внесении изменений в ‘едеральный закон "ќ потребительском кредите (займе)" и ‘едеральный закон "ќ микрофинансовой де€тельности и микрофинансовых организаци€х"».

”казанный закон снизил дл€ ћ‘ќ предельную ставку с 2% в день до 1,5% с начала 2019 года, а затем до 1,0% (с середины текущего года). Ќо даже с учЄтом произведЄнных снижений процентных ставок ћ‘ќ надо иметь очень богатое воображение, чтобы сказать, что нынешние процентные ставки перестали быть ростовщическими.

ак тут не припомнить старуху-процентщицу из «ѕреступлени€ и наказани€» ‘.ћ. ƒостоевского, котора€ «процентов по п€ти и даже по семи берЄт в мес€ц». ” нас ей сегодн€ было бы дозволено брать и до 30%.

Ѕанк –оссии публикует данные по процентным ставкам ћ‘ќ, они варьируютс€ в зависимости от сроков, суммы кредита, а также наличи€ или отсутстви€ обеспечени€. “ак, в конце прошлого года процентные ставки по потребительским кредитам микрофинансовых организаций (ћ‘ќ) с обеспечением до 30 тыс. руб. на срок до 31–60 дней приближались к 300% в расчете на год. редиты с теми же параметрами, но без обеспечени€ – уже 350%. когорте ростовщиков также примыкают ломбарды. ѕо их кредитам средн€€ ставка в конце прошлого года находилась в диапазоне 100-110% в расчете на год.

азалось бы, государство и ÷ентробанк должны боротьс€ с этим позором. » боротьс€ не только путем сокращени€ ростовщических процентов, но и установив предельную величину процента. —кажем – те же 12%, какие были до революции. ј более радикальный метод – повышение уровн€ оплаты труда и улучшени€ социального обеспечени€. ѕока же население попало в долговую зависимость ростовщиков – коммерческих банков и особенно ћ‘ќ.

ѕо данным ÷Ѕ на конец марта, в –оссии зарегистрировано более 1700 микрофинансовых организаций. », наверное, не меньшее количество «подпольных» организаций, которые работают без лицензии ÷ентробанка. — ними пытаютс€ боротьс€, но их число, по мнению экспертов, не уменьшаетс€. Ќа начало этого года величина требований ћ‘ќ по выданным кредитам составила 171 млрд руб.

Ќаступивший вирусно-экономический кризис оставил миллионы граждан –оссии без средств к существованию, что толкает их в объ€ти€ ћ‘ќ. ¬ марте-апреле эти ростовщики развили бурную де€тельность, но, кажетс€, перестарались.

Ћидеры ростовщического бизнеса – ћ‘ќ «ћиг редит», MoneyMan, ««аймер», «ƒеньги сразу» и «÷ентр финансовой поддержки», если судить по за€влени€м их руководителей, продолжают расшир€ть присутствие и клиентскую базу. Ќо и у них, суд€ по р€ду признаков, «запас прочности» близок к исчерпанию.

“е кредитные каникулы, которые так громогласно были анонсированы власт€ми в конце марта, обросли бесконечным количеством «исключений», да и касаютс€ только кредитов коммерческих банков. ƒл€ клиентов же ћ‘ќ никаких кредитных каникул быть не может. ћ‘ќ не могут остановить сбор денег с населени€ даже на неделю. ƒл€ них така€ остановка смерти подобна.

Ќесмотр€ на неимоверные усили€ по выбиванию долгов, вплоть до привлечени€ коллекторов, многие ћ‘ќ уже не могут обеспечить возвраты кредитов и процентов по ним. —огласно последним данным Ѕанка –оссии, более трети клиентов ћ‘ќ имеют показатель долговой нагрузки (ѕƒЌ, отношение платежей по кредиту к доходу в мес€ц), превышающий 80%. Ѕолее половины клиентов имеют ѕƒЌ свыше 50%.

ѕроблемы у ћ‘ќ возникли уже в марте, когда рухнули цены на нефть и резко ослабел рубль. Ќа конец первого квартала количество просроченных кредитов составило 4,4 миллиона. ѕо сравнению с концом первого квартала прошлого года рост показател€ на 47% год. ¬ стоимостном выражении объем просроченной задолженности к концу первого квартала 2020 года достиг 50,1 млрд руб.; по отношению к прошлому году прирост составил 48,6%. “.е. просроченна€ задолженность клиентов ћ‘ќ за год выросла почти в полтора раза. ¬ конце первого квартала прошлого года просроченна€ задолженность в портфеле ћ‘ќ составл€ла 27,4%, а в этом году – уже 32,5%.

ѕод угрозой банкротства оказалось около трети ћ‘ќ. √енеральный директор ћ‘ ««аймер» –оман ћакаров признает возникшие в отрасли сложности: «Ќа наш взгл€д, уже в ближайшие недели острой проблемой дл€ многих игроков станет необходимость решени€ вопроса ликвидности. ”ход компаний из реестра активизируетс€, и до конца года его могут покинуть пор€дка 30% ћ‘ќ».

» вот теперь возникла любопытна€ ситуаци€. ћ‘ќ запросили помощи у властей. онечно, напр€мую Ѕанк –оссии не будет заниматьс€ рефинансированием (кредитованием) микрофинансовых организаций (это он делает только в отношении коммерческих банков). Ќо руководители ћ‘ќ пытаютс€ убедить финансового мегарегул€тора включить выпускаемые ћ‘ќ долговые бумаги в свой ломбардный список (список бумаг, которые можно использовать в качестве обеспечени€ при банковском кредитовании).

“аким образом ћ‘ќ хотели бы получить поддержку, если не напр€мую от ÷ентробанка, то хот€ бы от коммерческих банков, опекаемых ÷ентробанком.

Ќа фоне тех процентов, которые ћ‘ќ взимают со своих клиентов, банковские кредиты под 20% годовых дл€ ћ‘ќ можно было бы считать просто «даровыми». Ќо ÷ентробанк на это по пон€тным причинам не идет.

—реди 1700 легально функционирующих ћ‘ќ есть €дро наиболее крупных. “акие гиганты посчитали, что они должны иметь звание «системообразующих». ћол, в банковском секторе есть системообразующие кредитные организации (на сегодн€шний день это 11 банков). ¬от и правительство составило список системообразующих предпри€тий разных отраслей, куда попало более 600 компаний. ј почему бы и крупным ћ‘ќ не попытать счасть€ и не войти в этот список «бессмертных», которые могут рассчитывать на помощь государства? ≈сли в этот список чуть было не «промылилась» букмекерска€ контора «‘онбет» (считай, почти что казино), то почему бы профессиональным ростовщикам не попытать счасть€? ¬ —ћ» уже прошло сообщение: в ћ‘ќ «ћиг редит» считают возможным присвоение статуса системно значимых организаций дл€ ћ‘ќ, так как около 57% портфел€ микрозаймов сосредоточено в 20 крупнейших организаци€х и, по прогнозам рейтинговых агентств, их портфель будет увеличиватьс€.

¬опрос о включении ћ‘ќ в список «бессмертных» пока лишь обсуждаетс€. “ем не менее в правительстве услышали причитани€ российских √обсеков и Ўейлоков и, похоже, решили помочь им в их нелегком бизнесе.

Ќа дн€х в российских —ћ» по€вилась сенсационна€ новость со ссылкой на пресс-службу кабинета министров: правительство прин€ло решение о выделении из федерального бюджета 2 млрд рублей регионам на пополнение резервов ћ‘ќ.

“о есть, если нынешний вирусно-экономический кризис в стране и закончитс€, то ростовщичество при такой серьезной поддержке может остатьс€ с нами навсегда...

|

|

”——– как фундамент Ђнезалежнойї |

17-19 апрел€ 1918 года на II съезде —оветов советские республики (в составе ƒ —–, ќ—–, ”Ќ–—), существовавшие тогда на земл€х современной ”краины, были объединены в ”краинскую —оветскую –еспублику (”—–) со столицей в ’арькове.

ѕравда, ”—– просуществовала недолго, и под давлением австро-германских войск, введЄнных на ее территорию, фактически прекратила своЄ существование. “ем не менее этот опыт создани€ первого советского квазигосударства ”краина позже послужил основой дл€ создани€ ”——–, имевшей еще большую автономию от центрального московского правительства.

» после того, как в начале 1919 года вс€ территори€ ”краины вновь оказалась под контролем большевиков (включа€ иев), этот опыт ”—– был учтен и развит. 10 марта 1919 года на III ¬сеукраинском съезде советов (проходил 6 –10 марта 1919 года в ’арькове) была провозглашена ”краинска€ —оциалистическа€ —оветска€ –еспублика, получивша€ огромные автономные права. ƒл€ нее тогда сразу же прин€ли и первую онституци€ ”——–. ќна потом претерпевала различные изменени€, однако незыблемым оставалось право выхода республики из состава —оюзного государства и многие другие права. ѕравда, там были прописаны и разные реверансы в сторону союзного центра, но они потом закономерно исчезли...

“ак, в онституции ”——– от 1978 г. было сказано, что «”краинска€ —оветска€ —оциалистическа€ –еспублика – суверенна€ социалистическа€ держава… ¬не границ, обозначенных в статье 73 онституции ———–, ”краинска€ ——– самосто€тельно осуществл€ет государственную власть на своей территории» (ст. 68).

¬ этой св€зи весьма двусмысленно звучала конституционна€ стать€ 60: «»змена –одине – самое т€желое преступление перед народом». ¬едь кака€ –одина имелась в виду? —уверенна€ держава ”——–, ”краина? “ак и вспоминаетс€ одиозный киевский сайт «ћиротворец», где украинцы – сторонники –усского мира (в том числе – автор данной статьи) теперь сплошь записаны в «предатели –одины»…

Ћенин, дава€ огромные права нацменьшинствам, говорил: «Ћучше пересолить в сторону уступчивости и м€гкости к национальным меньшинствам, чем недосолить» (ѕ——, “. 45. —. 358–360).

ѕравда, в ту пору большинство малороссов вовсе не считали себ€ «национальным меньшинством», причисл€€ себ€ к русскому народу, но большевики все равно создали дл€ них национальную автономию и начали быстро мен€ть их самоидентификацию.

»значально данна€ республика получила от большевистского руководства свои органы управлени€, дублирующие московские и имеющие значительную власть. Ќа высшем уровне руководство осуществл€ло ѕолитбюро ÷ ѕ”, секретариат ÷ ѕ”, —овет министров ”——–. ѕри этом в составе —овета министров существовало даже собственное министерство иностранных дел. » нынешние украинские дипломаты очень часто €вл€ютс€ потомками дипломатов ћ»ƒ ”——–.

ѕостмайданна€ ”краина совершенно официально, по закону, €вл€етс€ «дочкой» и преемницей ”——–, а не петлюровской ”Ќ–, или, тем более, пресловутой бандеровщины. ’от€, к слову сказать, множество де€телей ”краинской Ќародной –еспублики, в том числе – ее основатель ћихаил √рушевский, были приглашены из эмиграции в ”——–, и долго занимались нагнетанием там русофобской истерии в ее (анти) исторических учебниках и —ћ». »менно коммунистическое большинство ¬ерховной рады, вслед за своими коллегами из ¬ерховного —овета –—‘—–, принимало пресловутую ƒекларацию о суверенитете, как и другие сепаратистские постановлени€, развалившие союзное государство. ƒепутатов с бандеровскими взгл€дами и с биографи€ми борцов против советской власти в ту пору в украинском парламенте практически и не было.

—оветский —оюз, в отличие от царской –оссии, состо€л из национальных республик, обладавших огромной автономией, и он просто не мог не развалитьс€, как и подобные ему „——– и —‘–ё. »звестный публицист ≈гор ’олмогоров по этому поводу справедливо заметил, что причина развала ———– – это его создание.

»нтересно, что, несмотр€ на всю очевидную пагубность советской национальной политики, поощр€вшей сепаратизм регионов, коммунисты ”краины до сих пор с гордостью вспоминают о своих больших заслугах в создании «независимой» ”краины, основой которой стала ”——–.

ќб этом, например, любит поговорить глава омпартии ”краины ѕетр —имоненко, в 2014 году обладавший «золотой фишкой» в виде депутатских голосов ѕ” в ¬ерховной раде.

“оварищ —имоненко сыграл важную роль в легализации результатов майданного переворота. ≈го фракци€ послушно проголосовала за избрание экс-секретар€ ƒнепропетровского обкома ¬Ћ —ћ “урчинова на пост «и.о. президента» и за другие незаконные постановлени€ путчистов, что обеспечило главар€м ћайдана поддержку большинства депутатского корпуса и некоторую видимость легитимности.

«а это славному пролетарскому мультимиллионеру было позволено спокойно жить, курсиру€ между своим большим особн€ком под иевом, огромной квартирой в киевском квартале «÷арское село» и полюбившимис€ главному коммунисту народными здравницами »спании…

¬ прошлом году этот член омпартии ”——– с 1978 года справедливо напомнил киевскому политикуму о заслугах омпартии в —јћќќѕ–≈ƒ≈Ћ≈Ќ»» (выделено мной) украинского народа, в объединении «исконных земель» в составе ”——–, во введении ”——– в число основателей ќќЌ...

ѕриведу краткие выдержки из его обращени€ по поводу другой вехи на пути создани€ украинского квазигосударства, которые полностью опровергают мифы о том, будто бы вс€кие петлюровцы и бандеровцы стали главной причиной отделени€ ”краины от –оссии.

»так:

«ќбращение ѕервого секретар€ ÷ ѕ” ѕ.Ќ.—имоненко в св€зи со 102-ой годовщиной провозглашени€ ”краины —оветской –еспубликой

26.12.2019

… этот съезд стал ѕервым ¬сеукраинским съездов —оветов, работа которого продолжалась 11 – 12 (24 – 25 по новому стилю) декабр€ 1917 года и который провозгласил ”краину —оветской –еспубликой…

…в семье братских народов ———– —оветска€ ”краина обрела свою государственность. ¬ ее исторических границах были воссоединены исконные земли (напомню, что волей Ћенина и —талина в состав ”——– вошли и земли Ќовороссии, и земли ¬севеликого ¬ойска ƒонского, которые вообще никогда не входили в состав исторической ћалороссии, так что это противоречило даже лживой советской историографической концепции украинства – ».ƒ.).

…дало ей (”краине) законное право стать одним из основателей и авторитетных членов ќрганизации ќбъединенных Ќаций.

… были созданы уникальные услови€ дл€ упрочени€ национального единства, культурного возрождени€, сохранени€ национальной идентичности… (напомню, что в ”——– дл€ этой «национальной идентичности» была проведена настолько жестока€ принудительна€ украинизаци€, что сопротивл€вшимс€ ей чиновникам нередко давали реальные тюремные сроки, не говор€ уже об изгнании с работы и травле в —ћ» – ».ƒ.)».

»звестный киевский историк и публицист јлександр аревин вспоминал по этому поводу украинских национал-большевиков, которые планировали выход из состава —оюза с самого начала. »сторик, ссыла€сь на архивные данные, в частности, пишет интересные вещи о ѕанасе Ћюбченко – видном коммунистическом де€теле, участвовавшем в создании ”——–: «¬ начале 1930-х годов, в узком кругу единомышленников ѕанас за€вил, что заслугой большевиков €вл€етс€ создание форм украинской государственности. ƒа, соглашалс€ он, сейчас это всего лишь пустые формы, государственность ”краины в еЄ нынешнем положении – фикци€, никакой суверенной ”——– не существует. Ќо, отметил Ћюбченко далее, пройдЄт врем€, положение изменитс€, а формы уже созданы. » в новых реали€х их наполн€т – возникнет независимое ”краинское государство.

ѕророчество его исполнилось: прошло врем€, положение изменилось и в созданных большевиками формах возникло государство ”краина. аким оно получилось – другой вопрос. Ќо возникло оно именно на базе ”краинской ——–».

¬ этой св€зи смехотворными представл€ютс€ потуги некоторых «майданщиков», искренне считавших, что борютс€ за изживание коммунистического наследи€ ”——–. Ќет, их порыв был лишь частью изначального плана творцов —оветской ”краины, из которых такие, как Ћюбченко, были еще не самыми главными.

«десь вспоминаетс€ нашумевший в свое врем€ фильм «ћатрица». ѕо его изначальному мрачному сценарию (был потом изменен) в финале фильма вы€сн€лось, что и бунт главного геро€ Ќео против системы – это была тоже была часть программы архитектора «матрицы», на деле укрепл€вша€ систему. » в реальности «бунтующий» Ќео продолжал пребывать в плену у машин, послушно погруженный в дрЄму и вид€ наве€нные ими сны. “ак же и с ”краиной. ћайданные простаки думали, что они успешно восстали против «матрицы», в которой родились и выросли. ј на самом деле все их бунты с переходом из красного в сине-желтое – это только часть долгосрочной программы архитекторов ”——–.

–еальна€ прав€ща€ верхушка ”краины – это русско€зычные выходцы из партийной и хоз€йственной номенклатуры ”——–, а также р€да соседних советских республик. Ќад ними сто€т западные сюзерены, прадедушки которых финансировали ‘евральскую, а также «великую» ќкт€брьскую революции (см. информативную книгу американского профессора —аттона «”олл-стрит и большевицка€ революци€».) «ападные олигархи – выходцы из финансовых кланов с многовековой историей с улыбкой смотр€т на идеологическую «матрицу» коммунизма и укронационализма, в которой их предки сформировали целые поколени€ украинцев.

«апад никогда не планировал делать ”краину реально суверенным государством. вазидержава ”——– плавно перешла в состо€ние аморфного «независимого» государства дл€ того, чтобы с неизбежностью войти в состав глобального сверхгосударства.

¬от, кстати, откровение «бигнева Ѕжезинского из его статьи «ѕоследний суверен на распутье»:

«—лабость формально независимых государств, которые на самом деле станов€тс€ всЄ более зависимыми или даже неспособными к автономному существованию, должна быть компенсирована за счет укреплени€ наднационального сотрудничества, активно продвигаемого —оединенными Ўтатами…

…ѕоследнее оставшеес€ суверенное государство (—Ўј) возьмет на себ€ роль лидера и к нему присоедин€тс€ наиболее гибкие региональные державы, готовые в конечном итоге поступитьс€ своим суверенитетом ради заключени€ более эффективных наднациональных договоренностей».

|

|

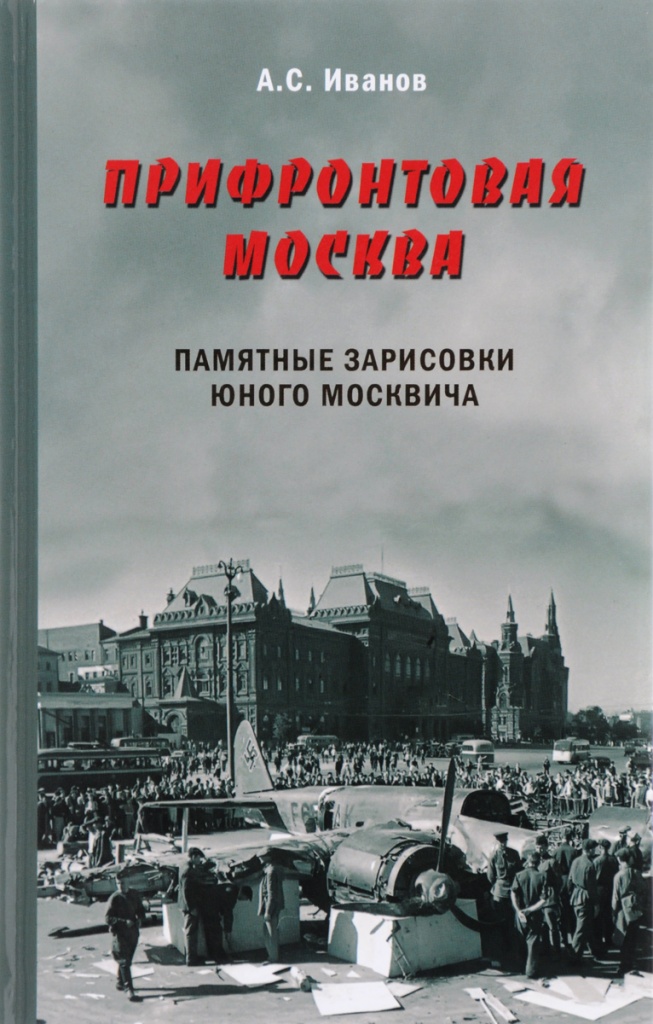

Ђ–одна€ столица за нами, рубеж нам назначен вождемЕї |

«Ќачинаетс€ земл€, как известно,от ремл€…»

Ёта стихотворна€ строка имеет дл€ мен€ буквальный смысл, поскольку € родилс€ в ближайшем к ремлю жилом массиве – на ћоховой улице. » квартал между нею и ћанежной, а также јлександровский сад – мо€ мала€ родина. ѕоэтому чувство гордости за ћоскву сопровождало мен€ с ранних лет. “ак получилось, что в период обороны столицы, когда практически все дети были эвакуированы из города (и школы в 1941/42 году не работали), мне, дес€тилетнему, довелось остатьс€ в ћоскве и оказатьс€ свидетелем суровых событий ее прифронтовых дней, ощутить биение ее пульса.

Ќо сначала немного о довоенной жизни и особенност€х ее воспри€ти€ более восьми дес€тилетий назад.

раткий экскурс в историю

ѕеред войной вечерами мы с родител€ми часто совершали получасовые прогулки вокруг ремл€, возвраща€сь через расную площадь. ƒл€ мен€ эта крепость была св€щенной заповедной территорией, где € никогда не был.

— 1917 по 1954 год ремль был закрыт дл€ посещени€, о чем всегда красноречиво напоминал отблеск трехгранных штыков часовых из-за фигурных зубцов стены. ќтец рассказывал, что до революции ремль был обычной частью ћосквы, и если надо было пройти с »льинки или ¬арварки на ¬олхонку, то шли кратчайшим путем – сквозь ремль, через —пасские и Ѕоровицкие ворота.

ј до ѕервой мировой войны наша семь€ более полувека проживала на территории ремл€ (“роицкие ворота, ѕотешный дворец, кв. 6), поскольку мой прадед ѕавел »ванов был помощником архитектора .ј. “она – строител€ Ѕольшого ремлевского дворца, а мо€ бабушка работала учительницей начальных классов в ƒворцовой школе. ƒед, јлександр ѕавлович, окончивший ѕетербургскую академию художеств в 1870-х годах с серебр€ной медалью, был близок к художникам-передвижникам. ≈го старшие коллеги расписывали интерьеры возводимого ’рама ’риста —пасител€.

ќтец с н€нькой и сестрой часто гул€ли по верхней части ремлевской стены над јлександровским садом («она широка€ – карета проехать может»; кажетс€, и до сих пор посетители ремл€ не могут в этом убедитьс€). ќднажды они видели, как по ней прогуливалс€ царь Ќиколай II, впереди которого следовал широкоплечий форейтор с окладистой бородой, «расчища€» дорогу ≈го »мператорскому ¬еличеству.

¬ доме 11 по ћанежной улице с XIX века жили потомственные труженики, обслуживающие ремль (парикмахер, посудомойки, дворники и т.д.). ѕочти весь полуподвальный этаж с низкими окошками на јлександровский сад занимал царский стол€р ћедведников с дес€тью детьми. ќн делал €щики дл€ царской казны. ќднажды он принес бракованный €щик, и реб€та, которые катались на нем зимой с горки, отметили – его номер составл€л 19 тыс€ч с чем-то. ќбъемной была царска€ казна!

22 июн€ 1941-го

ƒень был хмурый, народу на улицах полно – воскресенье было единственным выходным днем на неделе. ”тром мама стала готовить пироги с капустой, а мы с отцом отправились на расную площадь в √”ћ за продуктами.

ƒень был хмурый, народу на улицах полно – воскресенье было единственным выходным днем на неделе. ”тром мама стала готовить пироги с капустой, а мы с отцом отправились на расную площадь в √”ћ за продуктами.

¬скоре на 1-й линии √”ћа послышались взволнованные разговоры о предсто€щем важном сообщении, и мы вышли на Ќикольскую улицу, где оказались в толпе, увековеченной хрестоматийным “ј——овским снимком «ћосквичи слушают выступление ¬.ћ. ћолотова о нападении фашистской √ермании». ћы заторопились домой. ќколо гостиницы «ћосква» в толпе любопытных застр€л одинокий легковой «москвич» (модель наподобие опелевской «олимпии», которую только что начал выпускать московский ј«Ћ ). ќчевидцы обсуждали: кого-то сбила машина, хот€ и несильно. Ћовлю себ€ на уже недетском зрелом рассуждении: а может, этому человеку и повезло – на войну не попадет, останетс€ жив.

ј уже на второй день войны все мы, реб€та нашего дома, по-деловому начали необходимые работы: заклейку крест-накрест оконных стекол, расчистку пожароопасных завалов, доставку песка на чердак (после войны € насчитал на одном скате крыши нашего двухэтажного дома 52 пробоины от осколков и зажигательных бомб, т.е. одна пробоина – на 7 квадратных метров и все бомбы – около дес€тка – с помощью дежурных самообороны «захлебнулись» в нашем песке).

«ащитна€ косметика

‘ормы подготовки к обороне были различны. ак стало известно позднее, уже 26 июн€ 1941 года комендант ремл€ генерал-майор Ќ. . —пиридонов представил предложени€ по маскировке ремл€ и прилегающих к нему территорий, которые цветом, конфигурацией, приметными строени€ми были €рким ориентиром дл€ вражеской авиации. √руппа архитекторов во главе с академиком Ѕ.ћ. »офаном (автором «ƒома на набережной») оперативно составила проект камуфл€жных работ, которые были немедленно начаты.

расна€ и ћанежна€ площади были раскрашены под крыши домов и частично покрыты маскировочными сет€ми с пучками травы, кремлевскую стену вдоль набережной ћосквы-реки разрисовали под белокаменный поселок (€ оторопел, когда увидел эту панораму с моста: невольно подумалось: когда же успели снести стену?).

јльпинисты закрашивали золотые купола кремлевских соборов и 81-метровой колокольни »вана ¬еликого, зачехл€ли кремлевские звезды. Ѕольшой театр укрылс€ гигантским маскировочным шатром, изменившим его контуры, скромную конструкцию соорудили над ћавзолеем.

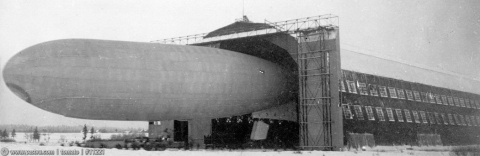

—оздавались и объекты активной обороны: на бульварах обосновались аэростаты воздушного заграждени€, в парках – зенитные батареи, а на крышах высоких зданий – зенитные пулеметы.

ѕозднее, когда враг был совсем близко от ћосквы, во многих местах (в основном по Ѕульварному и —адовому кольцам) были сооружены баррикады из мешков с песком, и улицы были перегорожены р€дами противотанковых ежей, сделанных из рельсов. ¬ этих баррикадах временно оставались проезды дл€ трамваев.

Ѕыли сооружены дзоты с бойницами по углам “елеграфа, а также на подходе к »сторическому музею. ћосквичами, мобилизованными на оборонительные работы, было вырыто по западному обводу столицы 675 километров противотанковых рвов, сооружено 27 тыс€ч огневых точек.

Ќа трудовой фронт…

Ќа дес€тый день войны € был отправлен на полевые работы в составе школьных бригад ∆елезнодорожного района. —олнечным утром мы с вещмешками собрались у станции метро « расносельска€», и караван специальных трамваев (всех удобно рассадили) доставил нас в ёжный порт на пароход, где каждому выдали трехдневный сухой паек – воблу. √л€д€ на более старших, бывалых реб€т, мы отча€нно колотили рыбками об перила, разм€гча€ их дл€ еды. » ждали, когда капитан вскроет пакет с указанием места назначени€. ќдин за другим проходили неведомые еще дл€ нас шлюзы, миновали –€зань с белокаменным кремлем.

Ќа третий день на ќке остановились у пристани опаново и были при€тно удивлены, что нас встречали – с дес€тью подводами (дл€ вещмешков), запр€женными лошадьми. Ќаше удивление усилилось и сменилось некоторой гордостью за местное руководство. огда мы узнали, что у них нет телефонной св€зи, с запозданием приход€т газеты и радиотрансл€ци€ есть далеко не везде. ћы прибыли в деревню Ѕорки. ѕоловина изб была заколочена (о судьбе их хоз€ев можно только догадыватьс€); в них-то и разместили бригады юных тружеников. ј со следующего дн€ мы включились в работу.

¬есь июль и август мы напр€женно работали на пол€х (прополка, уборка гороха, других культур) – с 9 утра до 7 вечера с полуденным перерывом. √р€дки уходили за горизонт и казались бесконечными, вдоль них были расположены мешки дл€ готовой продукции. ћы без устали наполн€ли их, соревну€сь друг с другом.

¬се работали честно и старательно. ѕоразительно, как 9-12-летние дети могли так терпеливо, подолгу, наравне со взрослыми столь напр€женно работать. Ѕез вс€кого пафоса – это было пробуждение самосознани€, внутреннее ощущение причастности к всенародному подъему, необходимости нашей помощи фронту. » это был не экспансивный рывок, а повседневность.

«акатными вечерами мы кормились собранными вареным горохом и жадно впитывали слухи – как там, в ћоскве.

ѕо мере приближени€ фронта нам пришлось поездом вернутьс€ в ћоскву.

ѕеребира€ в пам€ти и анализиру€ эти эпизоды 75-летней давности (на фоне брюзжани€ иных досужих критиканов), не перестаешь восхищатьс€ безупречной организации нашей отправки на трудовой фронт и рациональной, плодотворной работы на пол€х.

ƒома € рассказывал бабушке о наших нестандартных будн€х. ќ впечатлени€х от напр€гшейс€ –€занщины. я упом€нул, что в открытое окно местного храма мы видели лежащую на стуле р€су – церковь действовала, что было отнюдь не повсеместным €влением. —полохи √ражданской войны в обществе, инициируемые власт€ми, про€вл€лись, в частности, в закрытии и запустении храмов, в преследовании св€щеннослужителей.

Ѕабушка слушала мен€ с повышенным вниманием. «“ак это деревн€ Ѕорки? – еще раз уточнила она и как-то ненароком добавила: – “вой прадед около 100 лет тому назад был там св€щенником…» (!) Ѕольше она не возвращалась к этому разговору, но когда через год ее не стало, она оставила мне малахитовую печать с вензел€ми «ѕ.».» – ѕавел »ванов, зримый реквизит моего прошлого (прадеда-архитектора), вплетенного в те исторические дни.

¬оздушные пираты в воздухе… и на земле ћосквы

ќн по€вилс€ средь бела дн€ без объ€влени€ тревоги над —ерпуховской площадью – со стороны ѕол€нки. ќн шел бреющим полетом, едва не задева€ крыши, на высоте 100-120 метров – видно, спасалс€ от зениток. ’орошо были видны белые полоски на крестах и желтый ободок на фюзел€же.

ѕлощадь была полна народа (тогда —ерпуховка была компактной овальной площадью, обрамленной двухэтажными «мещанскими» домами – во многих держали канареек – только серый универмаг возвышалс€ да дом напротив него).

–аздалась длинна€ пулеметна€ очередь. “рудно сказать – стрел€л фашист или бил по нему зенитный пулемет, но только на площади никто не пострадал и не было никакого замешательства. Ќалетчик устремилс€ на юг вдоль “ульской улицы, а нас дружинники запустили в бомбоубежище напротив универмага, и долго еще шла зенитна€ стрельба.

ј на площади –еволюции, против гостиницы «ћетрополь», выставили сбитый немецкий самолет. ќн был «не нашего» черно-зеленого цвета, с уже знакомым желтым ободком на фюзел€же, напоминавшим что-то акулье. —обравшиес€ вокруг зрители со сдержанным любопытством рассматривали поверженную вражескую машину, и особенно – обнаженный секрет живучести воздушного пирата. ≈го бензобаки были покрыты толстым слоем каучука: если пул€ пробьет его, то каучук, соприкаса€сь с вытекающим бензином, зат€гивает пробоину. ќднако в данном случае это ухищрение не спасло налетчика.

«…—ережка с ћалой Ѕронной и ¬итька с ћоховой»

Ёта горька€ баллада, исполн€вша€с€ ћарком Ѕернесом, видитс€ мне в реальных образах. онец сент€бр€ 41-го. нам, на ћоховую, к сосед€м приехал сын – —ергей —крипкин – на побывку. Ќа один день. ≈ще недавно он бегал в техникум. ј теперь – сама солидность, степенность, пшеничные усы, свежа€ военна€ форма: в петлицах – два лейтенантских кубика. ¬первые вижу не повседневные – красные. ј полевые – зеленые.

ћежду тем где-то в 5 часов дн€ слышитс€ пулеметна€ стрельба, на €рко освещенном небе за Ѕиблиотекой им. Ћенина: примерно над —моленской площадью, как рой пчел, кружитс€ ста€ самолетов. ќт них отскакивают огоньки. “олько не разберешь: где –свои, а где – чужие. ѕотом, как по команде (а видимо, так оно и было), половина самолетов исчезла, и началс€ €ростный зенитный огонь. „ерные разрывы зависают в €сном небе. ажетс€, дело серьезно. Ќужно идти в метро. ¬ыбегаю во двор. ¬ подворотне, выход€щей на улицу, группа реб€т, сгрудившись, играет в расшибалку. ¬друг на улице раздаетс€ взрыв, самый большой из всех. ¬итька —ерегин, переброшенный воздушной волной через кучу-малу, делает неуклюжее сальто.

Ќа ћоховой взбегаю по лестнице библиотеки, дым от взрыва еще не рассе€лс€. Ќе сработавший в воздухе зенитный снар€д, упав на землю, разорвалс€ в п€ти ступеньках от черной квадратной колонны, ближней к –ум€нцевскому музею. –€дом лежит окровавленна€ женщина – вахтер библиотеки, видевша€ у этой колонны на раскладном стульчике с книгой. я только успел сказать ей – держитесь! – а от метро уже бегут сандружинники с носилками. ¬от это оперативность! ќни бежали без вызова, просто – на взрыв.

ј назавтра —ергей —крипкин отбыл на фронт. „ерез неделю призвали и ¬итьку —ерегина, что играл в расшибалку. » оба – не вернулись. “ак что одного нашего двухэтажного дома на ћоховой хватило, чтобы отдать за ѕобеду и —ережку, и ¬итьку.

¬ тоннеле метро

ѕовседневный опыт показал, что самое надежное бомбоубежище – метро. ѕри объ€влении воздушной тревоги (обычно в 7 часов вечера – немцы пунктуальны, причем за один вечер бывало до 5 тревог-налетов) окрестные жители, прихватив подстилки и подушечки, спускались в метро, порой до утра. ¬се тоннели были устланы дерев€нными щитами. ¬ыключалась т€гова€ сеть, и у входа в тоннели устанавливались сходы, по которым люди спускались на ночевку в тоннель (и сейчас, спуст€ много дес€тилетий, близ входов в тоннели на нижних уровн€х стен старых станций —окольнической и “верской линий сохранились по паре уступов-упоров дл€ тогдашних сходов).

∆енщин с малыми детьми размещали в поездах, сто€вших на станци€х.

ѕомнитс€, как-то в окт€бре налеты шли одни за другим. ѕришлось расположитьс€ на ночь между «Ѕиблиотекой» и «ќхотным р€дом», положив голову на рельс. Ћюди вокруг дремали, некоторые переговаривались в полумраке. ¬друг полулежавший неподалеку грузный мужчина в кителе типичного снабженца привстал и показал проход€щему мимо милиционеру на укутанную серым платком пожилую соседку: «“оварищ, заберите ее, она говорит, что √итлер – молодец (он быстро продвигаетс€), а —талин – дурак». – «ƒа вы что, да € вовсе не…» - испуганно запричитала она. – «ѕройдемте, гражданка». – и блюститель пор€дка вз€л ее за рукав. — какой-то безнадежной обреченностью, вз€в свои пожитки, она побрела за ним. ¬ воздухе застыл грозовой зар€д жестокости военного времени – «к паникерам и распространител€м слухов…» —тало жутко: выходит, стоит вот так, облыжно обвинить человека, и судьба его предрешена? ј может, милиционер все же отпустит ее? огда он проходил мимо фонар€, € узнал в нем д€дю моего одноклассника јрдишкиясминова: говор€т, он добрый…

ћосковска€ противовоздушна€ оборона – в действии

…‘ашистам удалось нанести ущерб городу. Ѕыло сброшено 1610 фугасных и 110 тыс€ч зажигательных бомб. ¬ результате вражеских налетов погибли около 2,2 тыс€чи человек и были ранены 5,5 тыс€ч человек, разрушены 22 промышленных объекта (гвоздильный завод, ’лебозавод є14, фабрика «’удожественна€ игрушка» и т.д.), частичные обрушени€ были нанесены 102 промышленным объектам (заводы «—ерп и молот», «—танколит», « аучук», ликероводочный, пивоваренный им. Ѕадаева и др.).

ѕострадали 83 культурно-просветительных, научных и медицинских учреждени€ (был поврежден Ѕольшой театр, только остов осталс€ от театра им. ¬ахтангова, пострадали 8 больниц, 12 детских садов и €слей и т.д.). Ѕыли уничтожены 402 жилых дома и частично повреждены 858 домов. √игантска€ воронка (пор€дка 15 метров в диаметре) зи€ла на ¬аганьковском кладбище, и по ее периметру проступали торцы гробов.

Ќо благодар€ героическим, самоотверженным усили€м защитников ћосквы потери и ущерб были значительно меньшими против возможных. “ак, успешное пожаротушение созданными на местах дружинами ѕ¬ќ (а их было около 13 тыс€ч) привело к тому, что фактическое загорание составило лишь доли процента от числа сброшенных зажигательных бомб, и с но€бр€ 1941 года немцы были вынуждены отказатьс€ от их применени€ над ћосквой.

јнглийский полковник —аймон в но€бре прибыл в ћоскву, чтобы перен€ть опыт москвичей, поскольку лондонцы полагались только на регул€рные пожарные команды, которые при большом количестве очагов возгорани€ не могли охватить все сразу. Ёто приводило к тому, что город горел €рким пламенем.

Ѕольшую позитивную роль сыграла и оперативна€ камуфл€жна€ работа, про которую так и не прознала фашистска€ разведка. ¬ ѕодмосковье было выстроено большое количество ложных объектов, на которые часто сигнальными кострами «агенты» наводили немецкие самолеты, где их поджидали наши истребители. Ќа ложные объекты было сброшено около 600 фугасных бомб (36% к количеству, пришедшемус€ на ћоскву), в том числе на ложные аэродромы в аринском и других пунктах, «заводы» в ¬ысоком и ¬оскресенском, художественно выполненные элеваторы в ѕлетенихе и Ѕисерово, «крупную нефтебазу» в “имонино и т.д. “ак что хрестоматийный кинофильм военных лет «Ѕеспокойное хоз€йство» с участием ћихаила ∆арова и Ћюдмилы ÷еликовской – о событи€х на одном из таких «аэродромов» – фактическое отражение реальности.

«ѕесн€ остаетс€ с человеком…»

„ерные тарелки репродукторов были во всех московских квартирах. ѕо ним передавались сводки »нформбюро о положении на фронте. ¬ то врем€ в основном: «ѕосле т€желых боев наши войска оставили город…» ѕо ним врывалось тревожное: «√раждане, воздушна€ тревога! √раждане, воздушна€ тревога!» ѕоэтому радио никогда не выключалось. ј еще по нему (была единственна€ программа – имени оминтерна) передавали песни. “рудно переоценить их важность в то врем€: они успокаивали, они укрепл€ли, они вдохновл€ли. ќдной из первых была песн€ «‘онарик» ƒ. Ўостаковича: «» тогда карманные фонарики на ночном дежурстве мы зажгли, - и далее лукаво: – ‘онарик, вот кака€ умница, вдруг погас на несколько минут». ƒелова€ сосредоточенность в ней сочеталась с, казалось бы, чуждой дл€ такого момента лиричностью. »сполнителей песен было немного. ѕо нескольку раз в день выступали вокалист –адиокомитета √уго “иц и солист Ѕольшого театра —оломон яковлевич ’ромченко. ќн вдохновенно пел: «ћы горим св€щенным жаром, и ответит на налет сокрушительным ударом наша арми€ и флот…»

ѕоистине феноменом музыкального творчества, патриотически мощным, рожденным в самый нужный момент (как и «—в€щенна€ война») €вилс€ «√имн защитников ћосквы».

ќн ворвалс€ в канал радиосв€зи как отча€нный мобилизующий призыв: «¬ атаку стальными р€дами мы поступью твердой идем – родна€ столица за нами, рубеж нам назначен вождем» (именно так пелась последн€€ строка, а не в последующей «хрущевской» редакции). ќ победе в ней говорилось как о предсто€щей неизбежности – в будущем времени: «ћы выроем немцам могилу в бескрайних пол€х под ћосквой». Ёто была песн€-призыв, возглас, поднимавший в бой. “акой была ее значимость, и это ни в коей мере не €вл€етс€ патетическим преувеличением.

¬ последующие военные годы было создано много замечательных песен, укрепл€вших воинский дух, зовущих к победе. Ёто и задумчива€ ««емл€нка», и оптимистическа€ «∆ди мен€», и романтическа€ «—мугл€нка», и бесшабашна€ «— боем вз€ли город Ѕрест, весь его прошли…» ѕесни были звучной составл€ющей ѕобеды…

Ўкола выживани€

¬ марте 1942 года бомбардировки ћосквы практически прекратились, и москвичи стали возвращатьс€ домой из эвакуации. „тобы облегчить продовольственные проблемы, московские власти начали выдел€ть горожанам небольшие участки под огороды.

я регул€рно ездил на трамвае за —окольники к стадиону «—талинец» (теперь «Ћокомотив») – там у нас была небольша€ гр€дка зелени, а также в ѕерловку, где справа от ярославского шоссе нам выделили сотку земли дл€ картошки. Ёто было отличным подспорьем.

» что отрадно – никто ни у кого не воровал.

ј еще ездили за грибами в ћытищи – там был неплохой лес. √рибов, правда, было немного, но все равно без спецпропуска дальше проехать было нельз€.

ќчень важным дл€ реб€т было открытие в этот период ƒетского читательского зала при Ѕиблиотеке им. ¬.». Ћенина – во флигеле –ум€нцевского музе€ (против нынешней √алереи јлександра Ўилова). ¬ то врем€ болтатьс€ без дела было неприлично, и все летнее врем€ мы с друзь€ми проводили там. ѕомнитс€, очередь на единственный экземпл€р ««олотого теленка» до мен€ так и не дошла. Ќо, может быть, именно благодар€ этому читательскому залу ни у кого из нас впоследствии не возникало проблем с грамотностью, да и с литературной подготовкой.

ёные труженики тыла:«этот день мы приближали, как могли…»

— сент€бр€ 1942 года, после годичного перерыва, в ћоскве открылись школы. –еб€т поначалу в них было немного, но они уже организовывались в коллектив.

¬ нашей 57-й школе первым общественным заданием был сбор металлолома и денежных средств на танковую колонну. ѕосле уроков мы деловито ходили по окрестным дворам и пустыр€м, стаскивали на сборный пункт металлолом. ј вечером ходили по квартирам и собирали у жителей деньги и облигации. ¬о многих квартирах никого не было, а те, кого заставали, откликались с пониманием. Ќаша зона действи€ – улица «наменка и переулки, прилегающие к ћузею изобразительных искусств. Ѕыло соревнование между звень€ми за лучшие показатели, ежедневно корректировалась диаграмма на стене. —обранные суммы пошли на создание танковой колонны и самолетов дл€ авиасоединени€ «ћосква».

–еб€та из нашей и соседней школы, что в √агаринском переулке, на пристани у иевского вокзала разгружали баржи с бревнами дл€ отоплени€ школы. «атем они волокли бревна или везли на санках через —моленскую площадь и јрбат и загружали ими спортивный зал. ј девочки ходили по графику дежурить в госпиталь, что размещалс€ между иевским вокзалом и ћосквой-рекой в бывшем лубе им. √орбунова (недавно снесенном; но именно из-за него фасад гостиницы «–еддисон-—лав€нска€» имеет вогнутую форму).

стати, иевскому вокзалу уже приходилось принимать на себ€ нелегкую волну фронтовых бед. ак вспоминал мой отец, когда в 1914 году началась ѕерва€ мирова€ война, вокзал был почти готов, но платформы внутри него еще не сооружены, и поезда останавливались, не доход€ до дебаркадера. » тогда под сводчатой стекл€нной крышей разместили лазарет. ¬ сент€бре было еще тепло, и койки с первыми ранеными сто€ли пр€мо под навесом. «ћы, – говорил отец, – учащиес€ четвертой мужской гимназии, несли раненым вс€кую домашнюю снедь, угощали их и с замиранием слушали их рассказы, див€сь на новенькие «егории» 4-й степени…»

Ѕлиже к 1943 году в школе начали работать учебно-производственные мастерские. «десь уже был план, была ответственность, была отчетность по швейному, трикотажному и обувному цехам. ƒевочки кроили и обшивали верха дл€ трехпалых солдатских варежек, колпаки дл€ шапок-ушанок, делали меховые пластины дл€ подкладки, в€зали шарфы, шили кисеты. –еб€та шили тапочки дл€ госпиталей, ремонтировали обувь.

ѕомнитс€, руки у нас вечно были перепачканы варом, которым мы натирали нить, чтобы она была прочной. ѕриходилось оттирать их песком, поскольку мыла полагалс€ кусочек на мес€ц. –аботали старательно, тем более что за это нас стали через день кормить обедом в районной столовой – сверх карточного рациона. Ќазывалось это усиленным детским питанием – ”ƒѕ, которое наши юные остр€ки тут же расшифровали как «умрешь днем позже».

—пуст€ годы € поинтересовалс€ в архивах о масштабах продукции мастерских нашего района, оказалось, что некоторые ее виды исчисл€лись многими тыс€чами. Ќапример, в 1942-1943 годах колпаков дл€ шапок-ушанок – 40,6 тыс€чи (пожалуй, больше, чем на две дивизии), верхов дл€ рукавиц – 13 тыс€ч, гигиенических по€сов – 21 тыс€ча, шарфов в€заных –2,5 тыс€ч, обуви (госпитальной) – 1,7 тыс€чи, жакетов – 1,5 тыс€чи и т.д. ћежду прочим, в те суровые военные времена о приписках не могло быть речи.

»ванов јлександр —ергеевич. “руженик тыла ¬еликой ќтечественной войны. ќкончил ћосковский государственный институт международных отношений, кандидат экономических наук, доцент. — 1956 года работает во ¬сероссийском научно-исследовательском конъюнктурном институте, последние годы – ученым секретарем, преподает в ћ√»ћќ.

¬ середине 1960-х гг. работал в ћеждународном совете по сахару в Ћондоне, а в середине 1980-х – в “оргпредстве ———– в —Ўј экономическим корреспондентом. „итал лекции в ƒжорджтаунском университете в ¬ашингтоне. ќпубликовал около 300 работ и статей по экономике и истории.

¬ 2010 году на конкурсе ѕравительства ћосквы и —оюза журналистов –оссии был удостоен 2-й премии за серию статей в номинации «ћосквичи дл€ ѕобеды».

|

|

Ќа месте боЄвЕ |

” музе€ нет ни рекламы, ни таблички на повороте с Ќоворижского шоссе, ни даже отдельного сайта в интернете. Ќазвание неброское — ћузей отечественной военной истории. ћало ли таких? Ќо при этом на территории деревушки такое собрание военных артефактов, какого не встретишь и в государственных музе€х. —отни экспонатов — от двухсантиметровых фото с военных билетов времен ¬еликой ќтечественной до 42-тонной гаубицы «ћста-—», р€дом с которой уже сам чувствуешь себ€ крошечным.

ќснователь музе€ предприниматель ƒмитрий ¬икторович ѕершеев начал собирать коллекцию в 2011 году и, что называетс€, увлЄкс€.

— »нтерес проснулс€, когда подарили макет нагана. —колько экспонатов сейчас? „естно говор€, уже сбилс€ со счЄта,— скромничает немногословный ƒмитрий ¬икторович, за плечами которого колоссальный труд собирател€.

ћузей отечественной военной истории расположен на территории конноспортивного клуба «ƒивный» в деревне ѕадиково в »стринском районе ѕодмосковь€. ≈го экспозици€ посв€щена истории армии –оссии и ———–, начина€ с XIX века по сегодн€шний день, а также ¬еликой ќтечественной войне — рассказываетс€ обо всех еЄ этапах на территории —оветского —оюза и ≈вропы.

ћузей расположен в тех самых местах, где в 1941 году советские солдаты остановили наступление немецких войск на ћоскву. ¬ историю эти сражени€ вошли под названием боЄв за ѕавло-—лободский плацдарм. ¬ этих местах героическую оборону столицы вели воины 108-й стрелковой дивизии — 10 тыс€ч человек под командованием генерал-майора ».». Ѕиричева. ѕосле двух недель боЄв —с 20 но€бр€ по 5 декабр€ 1941 года —в строю осталось не более восьми сотен солдат...

≈сли будете ехать из ћосквы, обратите внимание на мемориалы геро€м тех боЄв в ѕавловской —лободе (слева от дороги) и в деревне Ѕорзые, р€дом с јлександро-Ќевской церковью...

ћузей отечественной военной истории — это 3000 экспонатов, в том числе уникальные коллекции, датированные периодом с 1800 года до наших дней. ¬ витринах — огнестрельное оружие конца XVII— начала XIX вв.: мушкетоны, ружь€ и пистолеты гладкоствольные, у штуцеров стволы уже нарезные. Ёто более 100 единиц боевой техники и многое, многое другое.

Ёкспозици€ расположена в четырЄх закрытых павильонах и на открытой площадке между ними.

¬ корпусе, посв€щенном ¬еликой ќтечественной войне, хран€тс€ документы, награды, форма и вооружение солдат расной јрмии. Ќа выставке техники — больше двадцати транспортных средств: мотоциклы, грузовики, передвижна€ полева€ кухн€ и другие.

¬ танковом корпусе представлены полсотни единиц лЄгкой и т€жЄлой бронетехники: от первого танка ћ—-1 до современного “-90, а ещЄ самоходки и бронетранспортЄры.

Ќа улице размещена экспозици€ отечественной артиллерии. «десь 58 видов артиллерийского оружи€: морска€ пушка конца XVIII века, гаубицы, зенитки и миномЄты...

— вооружением, которого хватило бы на несколько батальонов, ознакомитьс€ можно абсолютно бесплатно.

Ќизкий вам поклон, ƒмитрий ¬икторович, за пам€ть и предоставленную возможность узнать ещЄ больше о славных страницах нашей истории...

|

|

ому мешал знаменитый писатель? |

Ѕуквально через несколько дней после печальной даты, 16 апрел€, один из идеологических оппонентов ќлес€ опубликовал материал, в котором, хоть и не упом€нул погибшего журналиста, но умудрилс€ выдать сразу целый набор псевдоисторических и псевдокультурологических нацистских мифов, с которыми боролс€ Ѕузина. –ечь идет о статье «–осси€не генетически ненавид€т все украинское — почему?», опубликованной на сайте «ќбозреватель». ≈е написал некий ќлег „еславский, журналист и главный редактор ресурса Fakeoff.

Ќужно отдать должное автору-русофобу. ќн манипулирует аудиторией куда более искусно, чем большинство его собратьев по цеху – никаких трипольцев, шумеров и финно-угров, корм€щих комаров в «московском болоте». ¬се гораздо тоньше.

“ак, „еславский с пафосом пишет, что “арас Ўевченко ни разу в своей поэме «—он» не назвал русских русскими, но при этом дипломатично умалчивает об отсутствии в том же произведении слова «украинцы» (ввиду того, что оные в середине XIX века, как особое этнокультурное €вление, просто не существовали). ѕри этом он саркастично критикует √огол€, называ€ великого русского писател€ предателем. ¬едь, по мнению киевского «фейкоборца», Ќиколай ¬асильевич должен был строить украинскую литературу.

» тут „еславский делает неожиданный ментальный переход.

«¬ернемс€ к нашим “брать€м”-насильникам. ≈сть известное выражение ¬инниченко: ““ам, где начинаетс€ украинский вопрос, исчезает российский демократ”. Ќикто никогда не задавалс€ вопросом: почему так? ѕричина в характере, в истории, правде которую росси€не знают. ¬ истине, от которой они с остервенением отворачиваютс€, открещиваютс€. »стине, за которую люто ”краину ненавид€т. ќсновна€ причина ненависти к украинцам лежит в том, что ”краина-–усь натуральна€, жива€, органическа€, а –осси€ — фальшивка, пароди€, жалка€ подделка под –усь. Ќу и, как следствие, росси€не или “русские” така€ же нелепа€ подделка. ∆алка€, дешева€, неполноценна€ подделка, а оттого нарочито горда€ тем, что это она оккупировала, топтала, изводила свою, если не историческую, но наверное, культурную прародину — –усь-”краину!», — разглагольствует он.

«‘ейкоборец» по€сн€ет. ћол, «–усь-”краина» — это, ни много ни мало, «религиозный, культурный и исторический фундамент» –оссии. » поэтому русские €кобы испытывают генетическую ненависть к ”краине, передающуюс€ «с молоком матери».

«ќни ненавид€т нас за первородство, за старшинство, за наше досто€ние, за нашу культуру, изнасилованную ћосквой», — пишет русофоб.

ќн тщательно избегает избитых примитивных фейков об «угро-татарах», но пытаетс€ представить русских украинцами, «испорченными византийщиной» и страдающими в св€зи с этим некими комплексами.

≈сли «нацизм про угро-татар» — это нечто, придуманное дл€ бритоголовых реб€т в т€желых ботинках, зигующих на заработках в ѕольше и нападающих «за бутылку» на оппозиционных журналистов, то информационный продукт „еславского €вно рассчитан на нацистскую аудиторию, желающую считать себ€ более «продвинутой».

» ключевое здесь словосочетание «желающую считать». онечно, человеку, знающему историю, смешно читать все эти измышлени€. ј вот дл€ зигующих придетс€ напомнить.

¬о-первых, «”краина-–усь» никак не может быть «фундаментом» дл€ –оссии, так как первое, достоверно зафиксированное, упоминание данного термина относитс€ к 1866 году. ”частники польских антироссийских движений пытались таким образом посе€ть рознь между великороссами и малороссами. ѕосле того, как накал революционного движени€ в ѕольше спал, интерес к дальнейшему продвижению украинских фантазий у пол€ков стал сходить на нет. ќднако идею перехватили австрийцы, профинансировавшие написание историком ћихаилом √рушевским фолк-исторического сочинени€ «»стори€ ”краины-–уси». ¬от такой вот странный «фундамент» получилс€ — расположенный гораздо выше крыши...

¬о-вторых, украинский пропагандист то ли не знает, то ли специально упускает из виду известные исторические факты. Ќапример, то, что не пол€не, а древл€не определили антропологический облик тех, кого сегодн€ называют украинцами. ј вот в слав€нских захоронени€х на ќке археологи наход€т останки, характерные ранее дл€ земель в ѕоднепровье, в районе иева.

ѕол€не и древл€не были близкими племенами. ѕри этом пол€не, по мнению некоторых историков, подверглись на определенном этапе вли€нию потомков скифов или сарматов (что, в известной мере, сказалось на их облике). ¬ дальнейшем оба племени стали компонентами дл€ создани€ единой древнерусской народности. ќднако некоторое врем€ их пр€мых потомков все же можно было отличить друг от друга. Ќикто из них не был лучше или хуже. ¬се были братскими племенами. Ќо истори€ не терпит сослагательного наклонени€.

¬ыходит так, что потомки тех самых пол€н, которые в свое врем€ €вл€лись центральным цементирующим звеном ƒревнерусского государства (называемого чеславскими «”краиной-–усью»), в дальнейшем мигрировали на —еверо-¬осток и стали у истоков будущей –оссии.

» эти миграции подтверждаютс€ как археологией, так и историографией.

¬прочем, мигрировали не только люди. »з-за изменени€ международных торговых путей на —еверо-¬осток –уси сместились экономические потоки.

Ќе захотел становитьс€ «киевским» великий кн€зь јндрей Ѕоголюбский. ѕри этом противопоставл€ть его в этническом плане жител€м ѕоднепровь€ — безрассудно. ¬едь он — –юрикович, его родной отец ёрий ¬ладимирович ƒолгорукий был еще великим кн€зем киевским.

„уть позже на —еверо-¬осток сместилс€ и духовный центр –усских земель.

¬ середине XIII века как —еверо-¬осток, так и ёго-«апад оказались под властью монголов. ќднако —еверо-¬осток в XIV-XV веках обрел суверенитет. ј земли ѕоднепровь€, √аличины и ¬олыни попали в зависимость от Ћитвы, а затем и от ѕольши. ѕричем пол€ки вели агрессивную политическую и культурную экспансию, поработив предков современных украинцев. Ёто в конечном итоге и заставило наиболее пассионарную часть местного русского населени€, казаков, подн€тьс€ на р€д восстаний. ѕричем до вмешательства –оссии ни одно из них не оказалось удачным. ќднако в конечном итоге русские цари не смогли оставатьс€ безразличными к судьбе собратьев-единоверцев и вв€зались, по их просьбе, в долгую кровопролитную войну с ѕольшей. Ѕлагодар€ этому выходцы с территории, котора€ нынче зоветс€ ”краиной, получили даже шанс вступить в брак с императрицей, как, например, сын простого казака јлексей –азумовский; возглавл€ть јкадемию наук, как его брат ирилл; командовать арми€ми в чине генерал-фельдмаршала, как »ван ѕаскевич; руководить министерствами, как ¬иктор очубей или ѕетр «авадовский.

» вплоть до начала ’’ века киевл€нам или полтавчанам не могло даже в страшном сне привидетьс€, что они «не русские» и не относ€тс€ к одному народу с жител€ми ћосквы, —анкт-ѕетербурга и –€зани...

«ƒокументы показывают, что не только в XIV веке, но даже трем€ столети€ми позже и население ћосковии, и люди тех частей –уси, которые попали в подчинение ѕольше и Ћитве, по-прежнему называли себ€ русскими», — писал в своей работе «–усь триедина€» ќлесь Ѕузина.

Ѕудучи известным писателем, редактором самых тиражных газет и ведущим попул€рных телеканалов, он имел возможность доносить правду до миллионов людей. ј это вызывало у патологических лжецов панический страх. Ќе име€ интеллектуальных сил дл€ дискуссии, они заставили замолчать его единственным, доступным их уровню способом...

Ќикакой генетической ненависти между русскими и украинцами никогда не было, нет, и быть не может. ѕотому что речь идет о едином народе. Ќе дл€ того жители ћосквы, –€зани и “улы проливали свою кровь в войнах с –ечью ѕосполитой и гитлеровской √ерманией за свободу предков современных украинцев, чтобы их ненавидеть. » если кто-то и культивирует ненависть, то это господа чеславские, готовые за копеечку малую вцепитьс€ в горло собственному брату.

Ќо правда, орошенна€ кровью своих защитников, все равно в конечном итоге победит. ќна всегда побеждает...

|

|

то тут в украинцы крайний? |

то тут в хохлы крайний? Ётим риторическим вопросом непременно задаютс€ идеологические пастыри нынешней ”краины. Ќа этот вопрос ищут и, что характерно, наход€т ответы в незалэжной уже почти 30 лет кр€ду. ¬ хохлы неоднократно записывали »исуса ’риста, который был «галиле€нин», то есть галичанин. ¬ хохлы записывали ’ристофора олумба, который, по мнению украинского историка ј. ƒубины, был родом из оломыи, что в »вано-‘ранковской области, потому что в ѕортугалии его называли « ол», а в составе его команды были украинцы. ¬ хохлы записали даже ƒональда “рампа, который, если верить украинскому детскому учебнику, €вл€етс€ потомком ярослава ћудрого. Ћечитс€ ли подобное? “рудно сказать. Ќо эта народна€ украинска€ забава не обошла и великих русских. » вот о дес€ти наиболее вопиющих случаев записи русских в хохлы € сейчас и расскажу.

¬ладимир ¬еликий

¬еликий украинский президент ƒревней ”краины-–уси ¬олод€ –юриковчук, в свободное от работы врем€ окрестивший всех добропор€дочных громад€н, так любил ”краину, что даже спал в вышиванке. Ћюбил он и сало с горилкой, и ≈вропу, и хорошие песни. ј вот москалей не любил. ѕоэтому в иеве ему решили поставить пам€тник, который национально-сознательные украинские активисты периодически раскрашивают красками, стара€сь донести до общественности мысль о том, что кн€зь ¬ладимир на самом деле носил титул Ќовгородский и тот самый иев он на самом деле завоевал, будучи по факту русским наместником протошумеров. “ем не менее он считаетс€ героем ”краины, попал на одну из национальных банкнот, а его герб ― трезубец ― стал гербом известно какой страны. «абавный факт, но его потомки по современной украинской истории периодически оказываютс€ русскими, и наблюдать на ту чехарду без слЄз, когда дочери и сыновь€ ¬ладимира считаютс€ у них москал€ми, а внучка јнна ярославна ― украинкой, невозможно.

јлександр ѕушкин

«ќнегин, добрый мой при€тель, родилс€ на брегах ƒнепра» или «Ѕурштын ― как много в этом звуке дл€ сердца нашего слилось». то не знает этих знаменитых строк известного украинского писател€ —ашка √арматного, написавшего о дубе в сказочной ÷ыбулемории и крепко дружившего с “. Ўевченко? ≈сли не верите, то обратитесь с официальным запросом к бывшему министру иностранных дел ”краины ѕ. лимкину, который сказал, что считает ѕушкина украинцем, потому что ќдесса и рым были «неоднократными музами дл€ него». ћ»ƒ –‘ в лице ћ. «ахаровой на это ответил, что «когда рым вдохновл€л ѕушкина, ’рущЄв ещЄ не родилс€», порекомендовав разобратьс€ дл€ начала с √оголем. ѕоследнего, кстати, упорно не хот€т записывать в стопроцентные хохлы по двум причинам: он категорически отказывалс€ писать про славные подвиги ”ѕј, а также не знал мовы, твор€ свои шедевры на русском €зыке.

‘Єдор ƒостоевский

«”ниженные и оскорблЄнные», «ѕреступление и наказание», «Ѕедные люди», «Ѕесы» и особенно «»диот» на самом деле €вл€ютс€ великими украинскими произведени€ми о великом украинском народе, чьим выходцем был ‘Єдор ћихайлович. —умрачный украинский гений, по нужде проживавший то в ћоскве, то в —анкт-ѕетербурге, на самом деле не был русским. ќб этом уже давно судачат адепты шизофренической дисциплины под названием «—овременна€ украинска€ истори€». Ќа каком основании они делают подобное утверждение? Ќа том, что родители ƒостоевского, а точнее родитель, был родом из независимой и гордой ”краины, а конкретно с ¬олыни, где аж с 1506 года в селе ƒостоево и проживали предки пана писател€. ѕравда, есть нюанс: сейчас оно находитс€ в Ѕрестском районе, что в Ѕелоруссии, но кому это должно помешать?

ёрий √агарин

ј вот вам и основоположник украинской космонавтики онстантин Ёдуардович ÷иолковский, который ещЄ в позапрошлом веке хотел подарить ”краине базу на Ћуне. ѕочему это его записали в украинцы, если он родилс€ в –€занской губернии и потом всю жизнь колесил между ћосквой, алугой и ¬€ткой? ѕотому что его предки так же, как и ƒостоевского, были с ¬олыни ― благодатной земли, породившей столько великих личностей, а его предком €кобы был —. Ќаливайко ― знаменитый лидер антипольского восстани€. »менно ему украинцы могут быть благодарны за √агарина ― первого человека в космосе, которого коварные русские бессовестно украли.

„то там с √агариным?

¬сЄ очень просто: бывший министр культуры ”краины ќ. Ѕилозир за€вила, что у ёри€ јлексеевича были «украинские корни». Ќесмотр€ на то что родилс€ он в —моленской области, а его предки были костромскими кресть€нами, знаменитого космонавта в незалэжной всЄ чаще и чаще называют украинцем, как называют того же ѕ. Ќахимова, которого, как и ё. √агарина, угораздило родитьс€ на —моленщине ― исконно украинской земле по версии альтернативно-одарЄнных хохло-историков.

ѕЄтр апица

—лабо назвать украинца, ставшего обладателем Ќобелевской премии? “ак вот же он ― ѕЄтр Ћеонидович апица, великий украинский физик, работавший вопреки и назло —талину, за что дважды получал от него премию ― тоже назло, потому что вождь был очень злой и хотел сделать апице непри€тное. ѕан апица, открывший €вление сверхтекучести жидкого гели€, благодар€ чему ”краина совершила прорыв в квантовой механике, старалс€ ради любимой нэньки, несмотр€ на то что родилс€ в ронштадте, а большую часть жизни трудилс€ в ћоскве. ѕомойный украинский 24-й канал, на сайте которого апицу упорно именуют « аплицей», хвалит учЄного за то, что тот деньги, полученные за Ќобелевку, положил в швейцарский банк, и за то, что работал в университете ембриджа и вообще ненавидел советскую власть и очень уважал свободолюбивых украинцев. Ќа каком основании его записали в хохлы? Ќа том, что отец ѕетра Ћеонидовича был пол€ком родом из Ѕессарабии ― региона, части которого неча€нно выпало владеть современной ”краине.

»горь —икорский

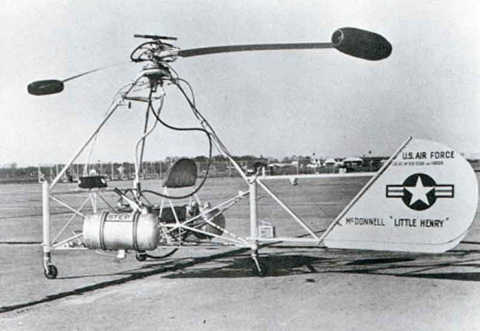

”краинцы были первыми, кто создал ракету и полетел в космос. Ћогично предположить, что и просто в воздухе украинцы оказались также первыми. огда на земле все дела поделаны и нет других забот, хочетс€, знаете ли, иногда взмыть в небо, аки птица. ѕриблизительно так рассуждал в своЄ врем€ »горь »ванович, прекрасно понима€, что от русских благодарности не дождЄшьс€, поэтому если и творить великие дела, то только ради украинской нации. »менно поэтому первый его самолЄт носил название «»ль€ ћуромец» ― ещЄ один украинский супергерой, несмотр€ на то, что город ћуром на самом деле находитс€ во ¬ладимирской области на реке ќка. Ќу так вот, как за€вил пан президент ¬. «еленский, «знаменитый украинец —икорский», ставший «отцом вертолЄтов», будет и должен вдохновл€ть современных украинских изобретателей. “ак что ”краина ― это не только родина сала, но и вертолЄтов, ведь родилс€ —икорский не где-нибудь, а в иеве. иев в 1889 году, правда, входил в –оссийскую империю, но кого волнуют эти мелочи.

Ћев “олстой

«натного украинца Ћьва “олстого вы, наверное, тоже знаете. «наете и его знаменитые произведени€, чьи названи€ так хорошо подход€т под событи€, происход€щие на современной ”краине: «∆ивой труп», «¬ласть тьмы» и, конечно, «¬ойна и мир». Ќу а если серьЄзно, то украинские историки действуют по заветам √еббельса о том, что чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неЄ повер€т. ¬первые об «украинце “олстом» за€вили со страниц газеты «Ќародна€ арми€», выпускаемой на деньги ћинистерства обороны ”краины. “ам случилось целое детективное расследование, авторы которого, употребив внутрь нечто загадочное, вы€снили, что род “олстых произошЄл от брака ѕетра “олстого, известного политического де€тел€ петровских времЄн, и ”ль€ны —коропадской, дочери того самого гетмана, пришедшего к власти после того, как его предшественник ». ћазепа был низложен. ќднако род “олстых на самом деле существовал и ранее, в допетровские времена, уход€ корн€ми в 14-й век, куда-то в район –юриков. ѕоследнее обсто€тельство придаст дополнительной силы адептам насильственного «охохл€чивани€», поскольку –юрики, по новой украинской истории, это вообще одни из знатнейших украинцев.

ѕЄтр „айковский

ƒожил бы ѕЄтр »льич до наших дней, ћинистерство культуры ”краины об€зательно снар€дило бы его на ≈вровидение. —огласилс€ ли бы он ― тот ещЄ вопрос, но предложение точно было бы. »так, великий русский композитор, сделавший феноменальный вклад в мировое музыкальное искусство, стал украинцем с подачи бывшего главного пасечника ”краины ¬. ёщенко, который сказал однажды, что композитор этот не какой-то там, а именно украинский, потому что прадед его был православным шл€хтичем по фамилии „айка и жил он в ременчугском уезде, что в ѕолтавской области. «атем дед „айковского, учась в иево-ћогил€нской академии, решил изменить фамилию, придав ей благородный «польский» оттенок. Ќо сам же ѕЄтр »льич родилс€ в ¬€тской губернии, а провЄл большую часть жизни в —анкт-ѕетербурге, где и творил свои шедевры. ћожете представить, с какой дотошностью украинские «ди€чи» перебирают биографии всех известных людей мира и как радуютс€, когда наконец-то удаЄтс€ обнаружить кого-то, кто пил пиво в трактире под ћиргородом, или, не приведи √осподь, имел прадеда под ∆итомиром. ќ том, что никакой ”краины в те времена не существовало, а существовала –оссийска€ импери€, пан ёщенко предпочЄл не упоминать.

јнтон „ехов

“рагическа€ судьба скромного украинского врача јнтона ѕавловича, вынужденного подрабатывать писательством, могла бы быть менее суровой, если бы ему разрешили писать по-украински и отправили бы в «украинский» рым на излечение чуть раньше, когда его здоровье ещЄ не пошатнулось окончательно. ќб этом написало украинское издание «ƒень», где сказано, что в детстве „ехов говорил «по-малороссийски», а его мать называла себ€ «хохлушкой». ј вообще, по словам самого писател€, его родители «днЄм и ночью мечтали о своей ’охландии». „ехов €кобы хотел остатьс€ жить в ѕолтаве, где ему очень нравилось, и очень любил украинскую природу, котора€ его «поражала». ¬ общем, вроде бы всЄ уже почти сходилось. ќставалс€ последний мазок типа выпуска юбилейной гривны с изображением писател€ или учреждени€ какой-нибудь литературной премии в его честь, но ничего такого не происходило. ое-что мешало евроукрам окончательно причислить „ехова к своим, и этим кое-чем было насмешливое и даже пренебрежительное отношение к «хохлам», которое он отлично раскрыл в письме к своему другу ј. —уворину от 1893 года, в котором сказано, что «хохлы ― упр€мый народ: им кажетс€ великолепным всЄ, что они изрекают, и свои хохлацкие истины они став€т так высоко, что жертвуют им не только художественной правдой, но и здравым смыслом». ƒальше он их называл «глубокомысленными идиотами», бран€щими √огол€, «дерев€нными, бездарными и бледными бездельниками», не имеющими ничего ни в голове, ни в сердце, и не умеющими ничего более, кроме как «цепл€ть на лбы €рлыки украинофильства». “акой вот «украинский» писатель был дедушка јнтон.

¬ладимир ¬ысоцкий

Ќу а в качестве последнего аккорда вспомним о причислении к лику великих хохлов ¬ладимира нашего —емЄновича, который пел о том, что «русский € по паспорту. “олько русские в родне, прадед мой – самарин, а если кто и влез ко мне, так и тот ― татарин». “ем не менее у ¬ысоцкого не было шансов не оказатьс€ украинцем. ƒотошные свидомые детективы докопались до того, что по отцовской линии дед ¬ысоцкого и бабушка ― ¬ольф Ўлиомович и ƒора Ѕронштейн ― жили в иеве, а в ћоскву переехали в 1926 году. Ќа этом же основании медвежонка, родившегос€ в конюшне, можно смело называть конЄм. » на самом деле ¬ладимир —еменович всю жизнь считал себ€ именно русским, может быть, в сильно крайнем случае ― немножко евреем, но никак не украинцем. “акже можно вспомнить, что дедушка ¬ольф родилс€ в Ѕресте, так что белорусы могут записывать ¬ысоцкого к себе приблизительно на таких же правах.

ѕродолжать можно ещЄ долго, поскольку в список не вошли также украинизированные »ль€ –епин, јнна јхматова, ¬ладимир ћа€ковский и многие, многие другие.

» вы спросите, как относитьс€ к этим попыткам как бы украсть немножечко российской истории и еЄ видных исторических личностей? ћожет быть, стоит как-то законодательно закрепить за –оссией перечень знаменитых людей, защитив их от пос€гательств и сделав их брендами? Ќа мой взгл€д, это излишне. подобным потугам следует относитьс€ как к рассказам душевнобольных, мн€щих себ€ Ќаполеонами. ¬едь современна€ ”краина множит культ бескультурь€ и безграмотности, поэтому —икорский, „айковский и “олстой дл€ среднего украинского обывател€ ― это как книга дл€ бабуина: он будет перелистывать страницы, но ничего не поймЄт и быстро оставит неинтересную вещицу, предварительно еЄ изодрав.

¬от если австрийцы спихнули √итлера немцам, а у них прикарманили ћоцарта, то из этого вышел прок: ћоцарт стал мощнейшим брендом и в јвстрии его лик разве что на упаковки с подгузниками не леп€т. ак может эксплуатировать нынешн€€ ”краина таких людей, как ƒостоевский и апица, лично мне совершенно непон€тно. ¬от если бы кто-то из них бомбу метнул в царскую карету или, например, был бы польским шпионом, тогда другое дело. ћожно брать в оборот. ј так все эти украинские жалкие попытки паразитировани€ только сильнее подчЄркивают культурную убогость тех самых паразитов, неспособных, как писал „ехов, «творить малого, хвата€сь вместо этого только за великое», име€ грандиозные претензии на всЄ, куда только могут дот€нутьс€...

|

|

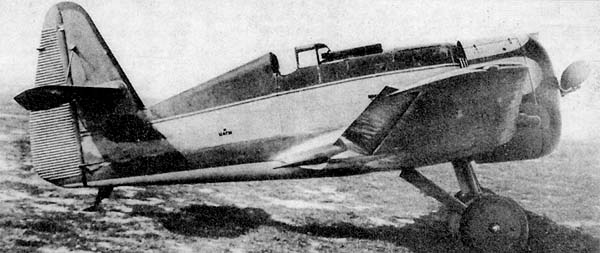

ѕоследние поршневые истребители ———–.Ѕоева€ служба Ћа-11... |

¬ойсковые испытани€ Ћа-11, как и его предшественника, проходили в 176-м гвардейском полку на аэродроме “еплый стан в 1947 году. ѕо€вление Ћа-11 дл€ американцев не прошло незамеченным, и в Ќј“ќ он получил обозначение Fang, что в переводе означает « лык».

«¬ начале 1948 года, — рассказывал ¬. ». ѕеров, — в 911-й иап, базировавшийс€ в Ѕольшой ≈лани, что несколько южнее ёжно-—ахалинска, и в котором € проходил службу, ждали перемен. Ќа вооружении полка состо€ло почти два комплекта устаревших самолетов Ћа-7 и некоторое количество як-3 и як-9 поздних выпусков.

∆дали гр€дущего перевооружени€. ¬ основном ориентаци€ шла на реактивные истребители ћи√-9. ¬ библиотеку полка поступила литература по этому самолету. ћы с большим энтузиазмом начали изучать его. ¬ св€зи с ожидавшимс€ переходом на реактивную технику нас экипировали в американскую кожу: выдали брюки и куртки, регланы. ѕочти весь офицерский состав превратилс€ в пижонов. » вдруг несколько неожиданно, в но€бре 1948-го, сначала практически весь инженерно-технический состав полка и некоторую часть летного состава посадили на самолеты Ћи-2 и американский —-47, перебросив в омсомольск-на-јмуре, в поселок ƒаемги на аэродром завода є 126 дл€ получени€ новой техники.