27 апреля 1981 года при проведении съемок учебного фильма в небе над Савватией столкнулись два истребителя МиГ-25. Об одном из самых закрытых происшествий в истории военной авиации СССР общественность узнала только спустя 20 лет.

ПЕРЕД СТАРТОМ

Рассказывает военный кинооператор Игорь Некрасов:

Съемки специального учебного фильма Министерства обороны в Савватии уже закончились. Нужно было доснять всего один кадр, последний: два самолета-истребителя взлетают на перехват условного противника, набирают высоту, делают "доворот" на цель и - пуск.

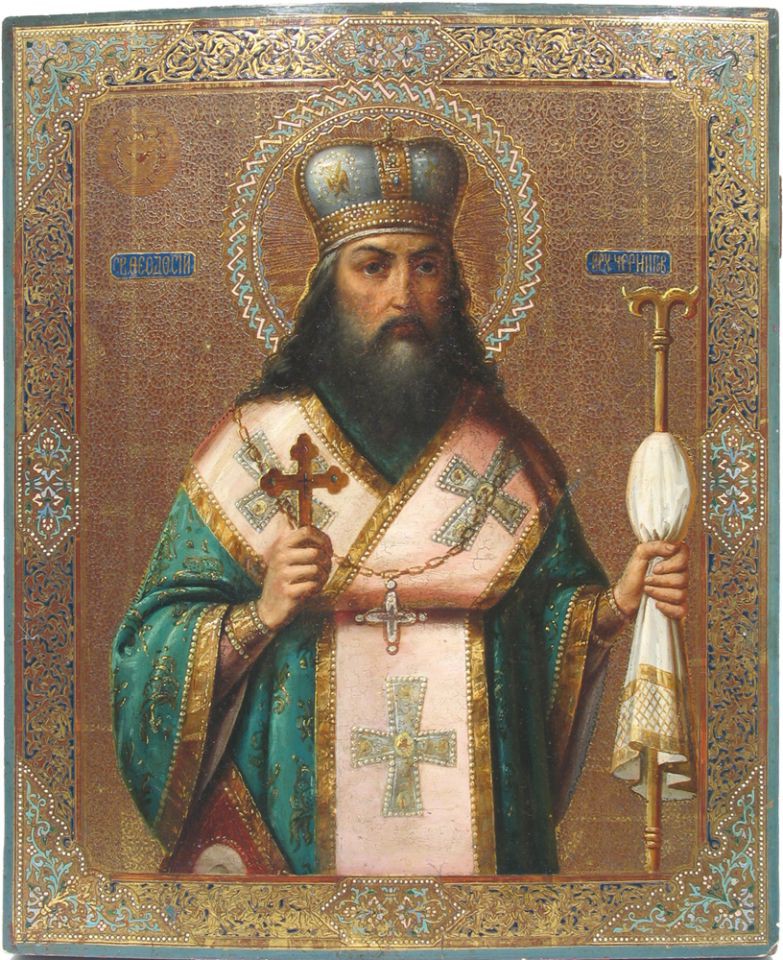

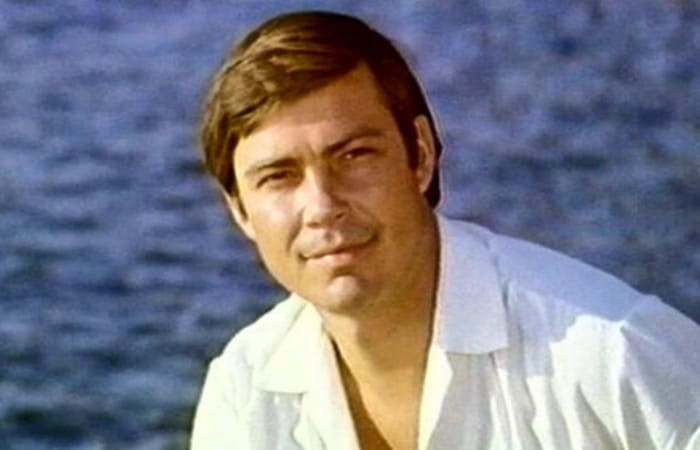

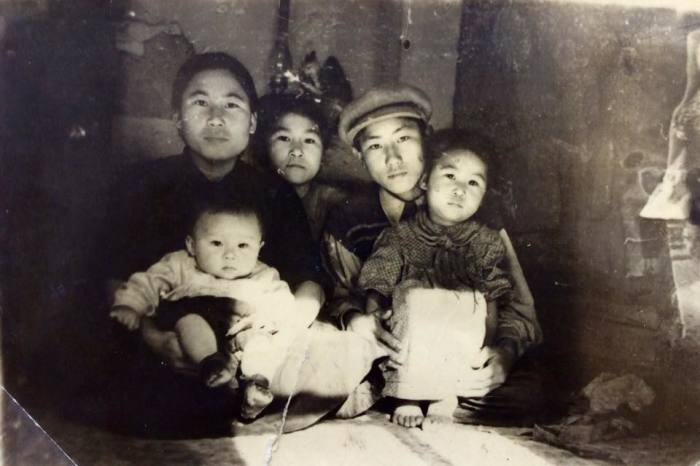

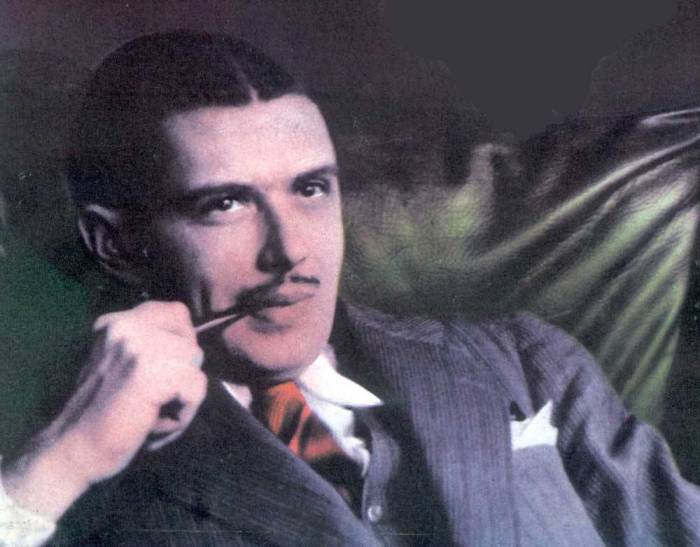

Главком Войск ПВО СССР Маршал авиации Александр Иванович Колдунов и Игорь Некрасов. Савватия. 1981 год.

Вылет был запланирован на 18.20. Стоял легкий морозец, вокруг аэродрома лежал глубокий снег и со всех сторон подступал лес. Около спарки - самолета с двойным управлением и двумя кабинами - нас уже поджидал техник. Заняли места: я - в передней кабине, летчик Кожевников - в задней. Пристегнулись привязной системой. Техник осторожно вынул предохранительные чеки из катапультного кресла, и только после этого закрылся "фонарь" кабины.

В наушниках раздалось:

- Я - 201-й, прошу запуск!

201-й - это мы с Кожевниковым. Самолеты-"актеры" выруливают на взлетку под позывными 202-й и 203-й.

По команде "форсаж!" летчик врубает двигатели на форсажный режим. Неуловимое мгновение отрыва - махнув макушками елок, лес стремительно уходит вниз, а навстречу с бешеной скоростью несутся облака.

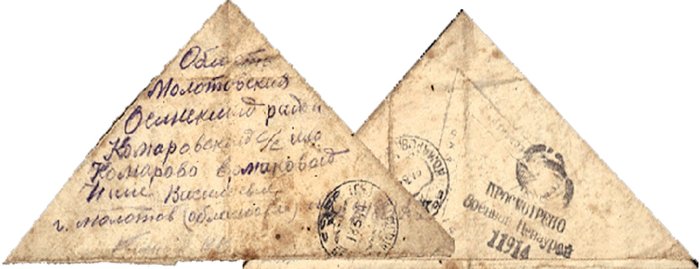

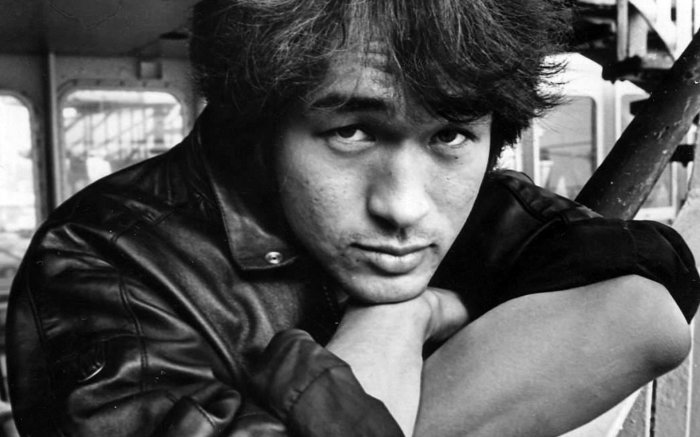

Съёмки учебного фильма "Рубеж" по заказу Министерства обороны СССР. 27 апреля 1981г. Аэродром Савватия.

Рассказывает летчик спарки Геннадий Кожевников:

Я в то время исполнял обязанности командира эскадрильи. Но вот этот полет для съемки решил выполнить сам, никому не поручая. Задание ответственное: на борту целый подполковник из Москвы, да еще с кинокамерой.

Но с самого начала пошел какой-то сбой. Сел я в кабину, пристегнулся, запустил двигатели. В это время впереди нас выруливал еще один самолет, и его остановили на техническом посту - обнаружилась течь керосина из левого бака. Летчик заглушил двигатель и стоял на рулежке, ждал тягача. А мы все трое - за ним. Вот если есть Бог, так это он нас не пускал в этот вылет, задерживал...

Я обратил внимание на прибор гидросистемы, давление было - 165 атмосфер. Это нижний допустимый предел. Но самое главное, лампочка отказа не горит, и речевой информатор об отказе молчит. Я слегка постучал пальцем по манометру, думаю, стрелка прибора "залипла". Нет, стоит на отметке 165. И тогда я стал "прокачивать" управление, тем более у нас было время, пока самолет перед нами ждал тягача.

И тут киношник меня по радиосвязи спрашивает: "Командир, что-то ты ручку мотаешь так долго? У нас все в порядке?" Я: "Все нормально".

А сам откинулся в кресле и думаю: может, пересесть в другую спарку? Запасная есть, стоит вон... И одновременно с этим гонор какой-то или неловкость перед московским кинооператором. Он ведь не просто так приехал к нам в полк, а по директиве Генерального штаба... Ладно, думаю, сейчас взлетим, посмотрю...

ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ

Рассказывает кинооператор Игорь Некрасов:

Высота - пять тысяч метров, скорость - 800 километров в час. Два самолета впереди и чуть слева от нас. Я не удержался, сделал пару снимков фотоаппаратом, который всегда беру с собой в полет.

Эфир в это время живет своей жизнью. Вдруг - наш позывной. "201-й, 202-й, 203-й - приготовиться к правому развороту!"

По этой команде пара "актеров", которые идут слева от нас, начинают ложиться в правый разворот. Мы - тоже, но на некотором удалении. И тут я вижу, как самолет капитана Василия Тимченко вдруг начинает увеличиваться, стремительно приближаясь к нам. Говорю по переговорному устройству: "Гена, по-моему, слишком близко подошли!"

И сразу же ощутил, как задрожал, завибрировал наш самолет, наша спарка... Это летчик выпустил тормозные щитки, так как тоже понял, что произошло опасное сближение. В этот момент я ощутил слева страшный двойной удар. Он был такой силы, что я с трудом смог удержать в руках кинокамеру, а головой очень чувствительно стукнулся о левую часть фонаря.

Небо в лобовом стекле стремительно ушло вверх. Это значит, что нос самолета опустился вниз... И сразу началось левое вращение: в стекле фонаря замелькали то небо, то темный лес... В этот момент я услышал голос моего летчика: "Приготовиться к катапультированию!"

Нет, меня не бросило от этой команды ни в жар, ни в холод. Но сперва мне надо было освободиться от кинокамеры, которая весит 6 килограммов, и от фотоаппарата, потому что катапультироваться со всей этой техникой - верная смерть.

Фотоаппарат я просто бросил в козырек фонаря и туда же буквально вбил, втиснул кинокамеру...

В это время в кабине резко запахло противным, едким дымом, как от горелой пластмассы. Кожевников дал команду повторно: "Приготовиться к катапультированию!" Я ему в ответ кричу: "Гена! Я готов! Давай!"

И в это время, когда я весь сжался, подобрался и приготовился как снаряд вылететь из кабины, ощущаю удар по левому колену. Позу менять нельзя, голову повернуть - тоже, потому что катапультирование произойдет через считанные секунды. Я, как мог, скосил глаза вниз и увидел, что это вывалилась из-под козырька моя кинокамера. Чтобы она не упала на пол и не прижала мою левую ступню, я крепко схватил ее руками, прижал к себе... Тут же сзади - резкий хлопок-взрыв. Ушло кресло с Геннадием Кожевниковым. Я вжался как мог в кресло, дурным голосом заорал первую букву алфавита... и мощный взрыв под сиденьем выбил, выстрелил меня из самолета...

Рассказывает летчик Геннадий Кожевников:

Взлетели, погода хорошая, самолет управляется... Сделал крен - все нормально. Думаю: наверное, просто отказал манометр.

Подошли мы к поворотной точке, самолеты начали разворот и тут вдруг стали неожиданно "соскальзывать" на нас сверху. Я попытался удрать - увеличил крен, уменьшил высоту, как положено. Смотрю - опять "наезжают". Дать бы мне тогда ребятам команду выйти из разворота! Но я увеличил крен спарки до 50 градусов, хочу еще увеличить, а самолет дальше не идет, не слушается...

Тут мне Игорь из передней кабины говорит: "Гена, слишком близко..." А я так самоуверенно отвечаю: "Вижу, вижу, наблюдаю!" Хотя 203-го я уже не видел.

И сразу же - удар, сильный такой, и скрежет. И огромная тень, закрыв собой все небо в фонаре, переваливается слева направо... Как только самолет сделал первую "бочку", я дал команду приготовиться к катапультированию.

Высота уже была 4 тысячи, скорость возросла до 850 километров в час. Я дал еще одну команду и дернул ручки катапультирования... Меня положило на поток, на спину. Я успел заметить, как из передней кабины вылетело второе кресло... Ну, думаю, слава богу! Мы катапультировались...

НА ЧЕСТНОМ СЛОВЕ И НА ОДНОМ КРЫЛЕ

Рассказывает "203-й ведомый" Василий Тимченко :

Мы лежим в правом развороте, осталось нам докрутить совсем немного. И вот тут я периферическим зрением вижу - что-то замелькало. Переместил взгляд - господи, спарка несется, и уже метров 10 - 15 осталось... Я попытался свой самолет из крена вывести, вернее, вырвать... Тут чувствую удар - какой-то двойной. Глянул на приборную доску, а правый тахометр показывает ноль оборотов правого двигателя. Перекрыл топливные краны, выключил правый двигатель, врубил противопожарную систему... все. Даю левому движку обороты, а он их не держит... высота уже 4 тысячи метров - я же сыплюсь, сыплюсь вниз... Я тогда врубаю форсаж. Вроде полетел... Лечу... Поглядел на правую плоскость, а она разворочена, загнута как-то, и топливо из крыльевого бака хлещет. Потоком воздуха его срывает, и такое серенькое облако висит над тем, что осталось от правого крыла.

Докладываю руководителю полетов: "Я 203-й, встал правый двигатель!" Он: "Что такое?" Я - через паузу: "Вроде бы произошло столкновение".

Получил команду на снижение, выпустил шасси, высота уже 600 метров. Мой самолет хоть и битый, а летит, идет вроде. Полоса приближается...

И здесь меня подвел навык - после прохода дальнего привода прибрать обороты двигателей. А я-то лечу на одном! В горячке об этом забыл, и начали мои 40 тонн сыпаться, парашютировать, как угодно... Я обратно даю обороты своему левому двигателю, а земля все ближе и ближе, МиГ к ней проседает! А скорости-то малые, силы одного двигателя не хватает... И я вот так буквально полз, полз к полосе, параллельно земле летел...

Сел, покатился, выпустил тормозной парашют. Рулю по дорожке, а все на меня квадратными глазами смотрят: крыло-то разворочено! И из него прямо на бетонку потоком керосин льется. Как я в воздухе не взорвался - до сих пор не пойму!

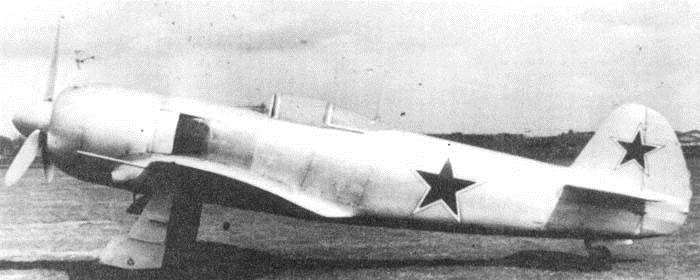

Самолет Василия Тимченко. Апрель 1981 г.

"ВЫ - УБИЙЦА!"

Рассказывает командир спасателей Геннадий Галуза:

Мой вертолет Ми-8 был на облете района. И в этот момент руководитель полетов приказал срочно возвращаться на базу - аэродром Савватия.

Сел, не глушил двигатель, ко мне на борт запрыгнули спасатели. Руководитель полетов сказал, что с радаров пропала спарка. А это значит, как говорят летчики, у экипажа полный рот земли...

Включили поисковую аппаратуру, прослушиваем сигналы радиомаяка, но ничего не слышно. Тогда я снизился почти до верхушек елей и сразу же засекаю огромный шлейф черного дыма... Подлетаю ближе, завис. Самолет лежит на брюхе среди деревьев, а вокруг все горит, как пылающий колодец метров 30 глубиной. С земли спрашивают: "Где летчики? Есть ли парашюты на деревьях?"

Я еще сделал круг, завис неподалеку от горящего места, высадил спасателей. Но они сразу провалились по пояс в снег!

И здесь я подумал, что чудес не бывает, оба, скорее всего, остались в самолете. Да и мне сверху показалось, что фонари спарки на месте, не ушли... То есть экипаж не катапультировался.

Время мое полетное вышло, доложил на КП, что продолжать поиски ночью не стоит. Пусть керосин выгорит, и завтра все выяснится...

Рассказывает "203-й ведомый" Василий Тимченко:

Когда Галуза вернулся, спасатели рассказали, что подойти к самолету невозможно, все горит. Но главное - фонари на месте, не ушли... И тут на моем правом крыле нашли белую полосу сантиметров 6 шириной. Это, говорят, от бортового номера спарки, а номер пишется под кабиной. Все, Вася... ловить нечего.

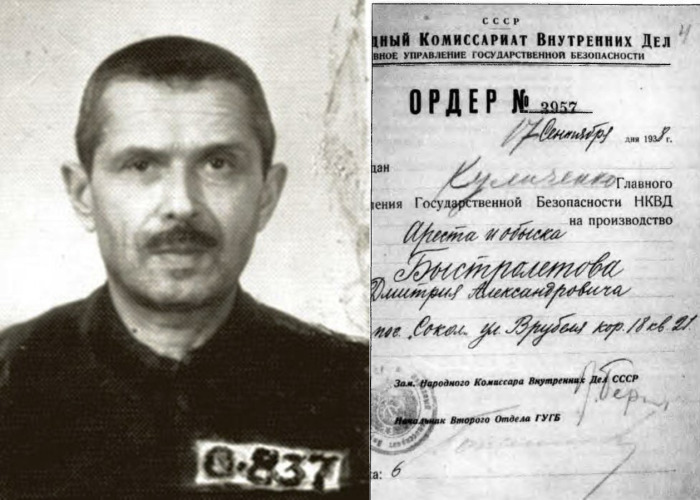

К ночи было принято решение больше не искать. Прилетела комиссия из Москвы, всех по одному вызывали. Меня - уже в полвторого ночи. "Ну ладно, расскажи нам, только коротко, уже поздно, как ты ребят убил..."

Представляете, все говорят - погибли, сгорели, я, я их убил! Позвонил домой жене Светлане: "Я сел на битом самолете". Она: "А Гена?" Я говорю: "Гену надо искать".

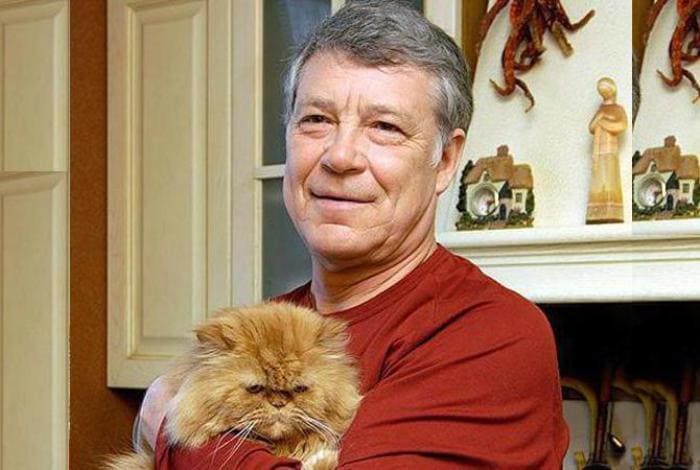

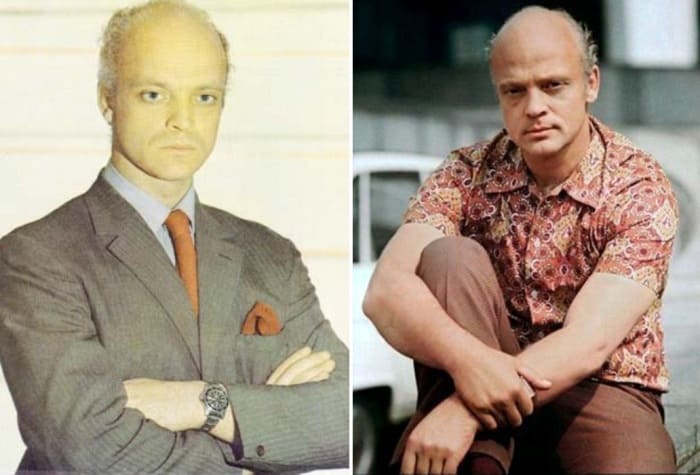

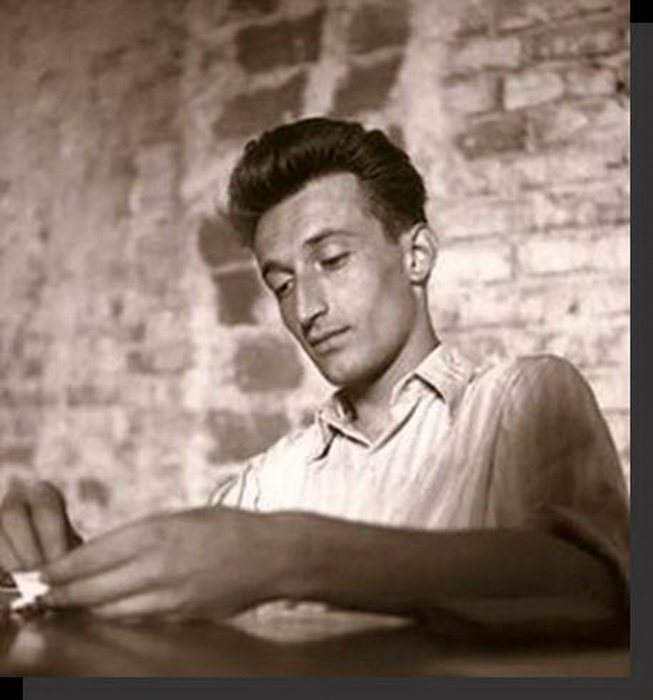

Василий Тимченко. 2015 год.

НОЧЬ В ЛЕСУ

Рассказывает кинооператор Игорь Некрасов:

Когда мое кресло вышло из самолета, то набегающий поток воздуха очень энергично швырнул меня на спину. А разве удержу я в руках 6 килограммов железа на такой скорости? Но, видно, держал крепко, так как первый удар кинокамерой пришелся в грудь, вернее, в замок парашютной системы. А вот второй - пошел прямо в лицо. На мне была кислородная маска, она-то и смягчила удар. Но нокаут, как в боксе, я получил и потерял сознание...

Очнулся от динамического рывка, когда наполнился купол парашюта. Смотрю, а подо мной насколько хватает взгляд - лес, лес и лес. И тут мысль: а где же мой летчик?

Огляделся, нашел: висит сзади и чуть выше меня. Я ему кричу, он никак не реагирует. Тогда я решил свистнуть - привычно складываю губы, дую, а вместо свиста получается какое-то шипение. Нижняя губа меня не слушается. Что за чертовщина? И тут увидел, как Гена зашевелился, что-то поправляет. Ну, думаю, все нормально.

Руки замерзли. Хотел погреть в карманах куртки и тут обратил внимание, что у меня вся куртка и брюки в каких-то бурых пятнах. Вижу - что-то капает с подбородка. Левой рукой ощупал лицо - вся ладонь в крови. А тут еще я обнаружил, что совсем не чувствую правой ноги. Вот это номер - на ноге нет высотного ботинка! А мороз минус 20!

Земля все ближе... Уже четко различаю сверху пики елок. Они несутся мне навстречу все быстрее и быстрее... Вдруг линия горизонта стремительно уходит вверх, быстро бросаю лямки, руками крест-накрест закрываю лицо - и с треском, ломая сучья, соскальзываю по стволам. Наконец, последний, очень ощутимый удар боком о что-то твердое, скольжение, треск, еще удар снизу и - тишина...

На земле! Я - на земле! Снег начинается прямо от подбородка...

Глянул вверх - и вижу прямо над собой на свежесломанном сучке вывернутый наизнанку зеленый армейский носок. В первую секунду мне и в голову не пришло, что это мой носок. Потом вынул из снега свою правую ногу и увидел, что она босая и вся белая.

Совершенно спокойно снял с сучка носок, вывернул его, надел. Вскрыл носимый аварийный запас (НАЗ) и вытряхнул его содержимое на снег. Из-под теплой куртки снял куртку х/б, потом снова сел и стал оттирать правую ногу. Тёр до тех пор, пока не появилась боль, сначала не сильная, а потом... Замотал куртку вокруг ноги, натянул сверху чехол от НАЗа. Но для сохранения тепла чехол надо было сверху чем-то обмотать. В аварийном запасе была надувная резиновая лодка, она имеет плавучий якорь - вот его-то я и отгрыз зубами, так как ножа не было, и этим 6-метровым фалом обмотал свое сооружение на правой ноге.

А в лесу была поразительная тишина. И тут меня прямо обожгло мыслью - а где же радиостанция из НАЗа? Почему я ее не включил? Вскочил на ноги, взял НАЗ, вынул рацию и блок питания, соединил их и включил сигнал бедствия. Прикрутил остатками фала к березе и снова сел в снег.

И тут далеко сзади услышал голос: "Ого-го!" Прошло какое-то время, и вновь, но уже значительно ближе раздался крик: "Романыч!" Я вскочил и как заору дурным голосом: "Ге-е-н-а-а! Я здесь! Здесь!" Потом опять крик, но уже почему-то впереди меня и справа: "Игорь!" Я кричу: "Гена! Назад! Я здесь!"

И вот передо мной закачались над снегом широкие еловые лапы и из-за них вышел маленький летчик в белом защитном шлеме - Гена Кожевников. Он буквально "плыл" по грудь в снегу.

Рассказывает летчик Геннадий Кожевников:

Парашют снижается, я думаю - где Некрасов? Глянул вниз, вижу второй парашют, а человек в подвесной системе висит с опущенной головой, руки, как плети... Видимо, без сознания. А я молю Бога, Господи, ну только бы его не убило, только бы не убило... ведь у него двое детей, ну как я его жене в глаза буду смотреть...

Вдруг вижу - Игорь в подвесной системе зашевелился, подергался. Ну, думаю, будет жить.

Потом я сгруппировался, проскользнул между веток, рывок - и завис. Вишу на толстой осине, а мысль в голове одна: скоро ночь, надо быстрее искать Романыча. Раскачался на стропах, отцепился, по стволу слез, глянул наверх: мой НАЗ остался в подвесной системе. Ну ладно, сориентировался и пошел в сторону оператора. Снег по грудь, внизу вода чавкает... Иду и покрикиваю: "Романыч! Романыч!" Но никто не отвечает. Прошло, наверное, полчаса. Я на ходу голову поднял - и застыл на месте: среди деревьев вроде висит в подвесной системе человек и голову наклонил. Ну, думаю, дела! Все-таки труп...

И я это расстояние можно сказать пролетел, даже не пробежал, задрал голову: господи, это же моя система подвесная на дереве! Плутанул я по кругу. Со злости треснул кулаком по осине и вновь пошел, но уже забирая правее. Иду и опять покрикиваю... Вдруг слышу в ответ: "Эй!" Через 10 минут встретились, обнялись...

Правая нога у Некрасова обвязана чехлом от НАЗа, на березе, привязанный стропой, попискивает "Комар", аварийная радиостанция. Я даже немного удивился - кинооператор, не летчик, а все сделал, как положено.

Начали мы готовиться к ночевке на снегу, среди этих высоченных елей. А мороз уже за 20... Я собрал валежник, маленьких елочек и березок наломал. Разожгли костер, настелили лапник, сидим греемся. Вроде успокоились. И тут затарахтел вертолет, все ближе, ближе к нам, но прошел стороной. Я говорю: "Это майор Галуза, спасатель".

Потом натопили мы в алюминиевых крышечках воды, попили и стали, как говорится, беседовать за жизнь. О себе каждый рассказал... А потом меня Игорь спрашивает: "Ты когда родился?" Я говорю: "19 апреля, а ты?" Он отвечает: "А я 8 апреля!" Сложили вместе - получается сегодняшнее число...

Рассвело. Игорь сколько ни пробовал, заснуть не смог. И тут опять гул вертолета, опять Галуза ищет, но к нам так и не приближается. Часа через три слышим - уже самолет гудит, АН-12... Точно над нами, на малой высоте. Зажгли дымовую сигнальную ракету. Самолет развернулся, прошел над нами еще раз, в ответ качнул крыльями, выпустил две зеленые сигнальные ракеты - дал знак "вас наблюдаю".

Потом прибыл вертолет. Завис, сел, двигатель не глушит, и вот из-за деревьев выходят такие высокие люди - они же все на лыжах, их снежный наст держит, а мы в этой вытоптанной яме, в снегу со следами костра...

Двое несут носилки.

Повалили нас на снег, целуют, обнимают: "Ребята, какие же вы молодцы - оба живы, живы!"

Самолет упал вблизи от железнодорожных путей, между Савватией и Котласом.

ЧАСЫ ОЖИДАНИЯ

Рассказывает жена летчика Елена Кожевникова:

27 апреля забрала я дочку из садика, пришли домой, и вдруг слышу - стало тихо на аэродроме, полеты прекратились. Ходила по квартире, ходила, звоню в летную комнату: "Попросите к телефону майора Кожевникова!" - "Он ужинает". - "Скажите, что его жена просит, он обязательно подойдет!" - "Нет, и сюда больше не звоните!"

Я поднялась на третий этаж к Виктору Коваленко, он старший штурман. Говорю: "Вить, что-то случилось, позвони в летную комнату, со мной не хотят говорить". А сама стою у окна и вижу - подъехал Коля Серов и машет рукой. Виктор к нему спустился, Коля что-то сказал, тот пулей в подъезд, вбегает в квартиру, глаза квадратные, куртку летную в охапку и кубарем по лестнице. Сел в машину, и они уехали на аэродром.

А я домой вернулась и места себе не нахожу. Пошла к Людмиле Пересыпайло, у нее собрались жены всех девяти летчиков, живущих в нашем подъезде. Тут заходит Света Тимченко и плачет, плачет... Я спрашиваю: "Света, что там случилось?" Она: "Ничего не знаю!" А сама плачет и плачет. (Это уже потом я поняла, что Вася, когда сел на битом самолете, ей позвонил и все рассказал. Света просто молчала про Гену.)

Уложила дочку спать, опять пошла к Людмиле. Сидим вместе, молчим. А мне так плохо... И тут - звонок в дверь, как гром. Они входят все, и так получилось, что прямо передо мной - врач полка с сумкой медицинской. Он и говорит: "Лена, мы к тебе..." А я ему: "Молчи, не говори ничего, не верю..."

Вот тогда они мне сказали, что со спаркой потеряна связь и что живы или нет, не знаем. А я плачу и спрашиваю: "Есть надежда, что они живы?" Коля Серов сразу отвечает: "Есть! Есть надежда!" (А потом, когда все кончилось, он признался мне, что в тот момент ни у кого не было надежды, так как отметка спарки с экрана пропала пять часов назад.)

Утром повела Иришку в садик, а навстречу учительница (не хочу называть ее имени) подходит и спрашивает: "Лен, ну что они там, погибли или нет?"

Вернулась домой, сердце разрывается. Сколько времени прошло - не знаю. Вдруг телефон: "Нашли! Оба живы!" И через десять минут в квартире опять полно народу... Помню только, что мужчины улыбались, а женщины - плакали...

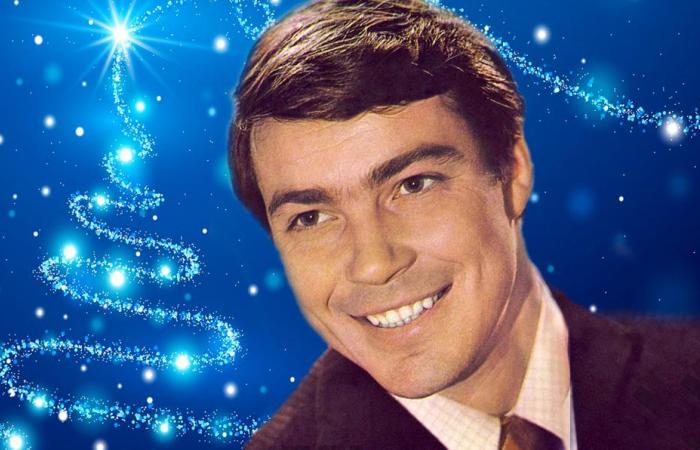

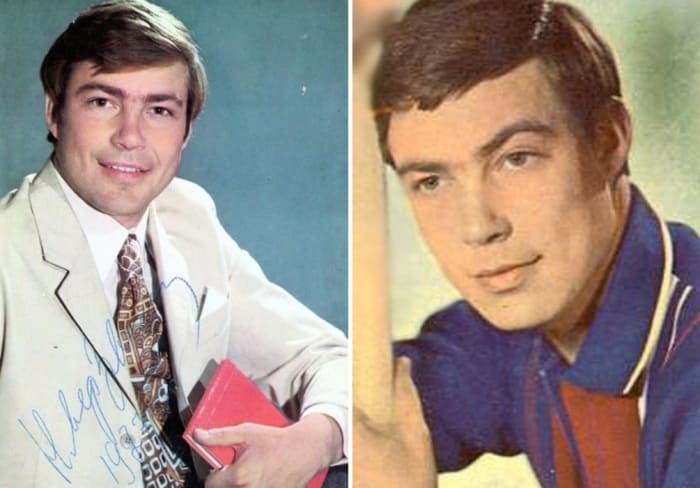

Василий Тимченко, посадивший аварийный МиГ-25 и Геннадий Кожевников, чей самолет разбился. Весна 1981 года.

Геннадий Кожевников. 2019 г.

Пострадавший самолет. Апрель 1981 года.

по материалам

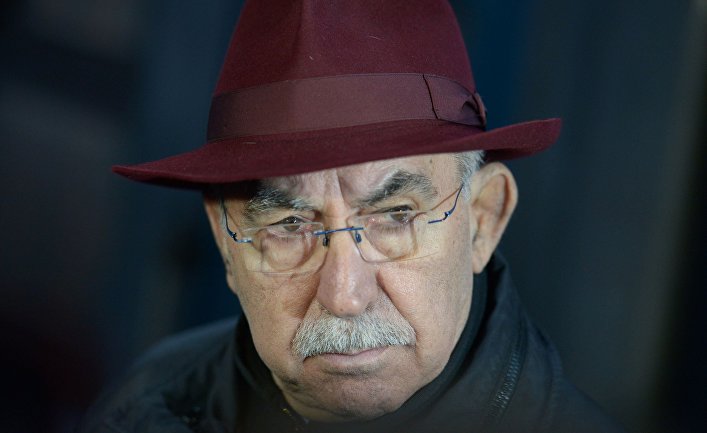

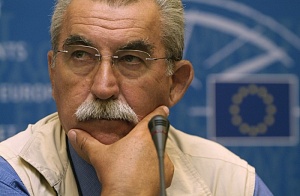

На должности президента «Союз Чернобыль Украины» Юрий Борисович Андреев был с 1990 года с первой конференции по созданию Всеукраинской организации. За этот период благодаря ему тысячи чернобыльцев по предложенной им программе смогли получить медицинскую помощь. Организация стала действительно Всеукраинской. Выступления Юрия Андреева были всегда подготовлены и принимались правительствами как программы к действию. Он, имея незаурядные знания был участником многих заседаний ООН по Чернобыльской проблематике. «Чернобыльское движение» приобрело международное значение: ведь ликвидаторы аварии на ЧАЭС происходили из разных стран бывшего СССР.

На должности президента «Союз Чернобыль Украины» Юрий Борисович Андреев был с 1990 года с первой конференции по созданию Всеукраинской организации. За этот период благодаря ему тысячи чернобыльцев по предложенной им программе смогли получить медицинскую помощь. Организация стала действительно Всеукраинской. Выступления Юрия Андреева были всегда подготовлены и принимались правительствами как программы к действию. Он, имея незаурядные знания был участником многих заседаний ООН по Чернобыльской проблематике. «Чернобыльское движение» приобрело международное значение: ведь ликвидаторы аварии на ЧАЭС происходили из разных стран бывшего СССР.