1895 — Родился летчик-испытатель Козлов Иван Фролович.

1911 — Первый беспосадочный полёт из Лондона в Париж осуществляет главный пилот-инструктор лётной школы Блерио в Хендоне Пьер Приер на моноплане Blériot XI с двигателем «Гном» мощностью 50 л.с. Он вылетает с аэродрома Хендон и через 3 часа 56 минут приземляется на аэродроме Исси-ле-Мулино. Полёт был выполнен на ныне одной из самых оживлённых трасс в европе. Перелёт занял 3 часа 56 минут.

Это был двухместный биплан по типу Type D, но с треугольным в профиле фюзеляжем и двигателем E.N.V. мощностью 35 л.с.

1913 - родился Василий Александрович Борисов, Герой Советского Союза, заслуженный пилот СССР. В 1933 году окончил Саратовский авиационный техникум, а в 1935 году – Тамбовскую авиационную школу пилотов ГВФ. Участник Великой Отечественной войны с января 1942 в должности командира звена 750-го авиационного полка (Авиация дальнего действия). Всего за годы войны совершил 284 боевых вылета, в том числе 20 – на Берлин, Данциг, Кёнигсберг, Будапешт, Варшаву, Хельсинки. С 1952 года – начальник Управления воздушного транспорта «Дальстроя», с 1955 года – командир Магаданского авиапредприятия. В 1959-1961 годах – начальник международного аэропорта «Шереметьево», с 1961 года – в Полярном управлении Аэрофлота. Участник экспедиций на Северный, а в 1966-1967 годах – на Южный полюс.

Скончался 20 апреля 1993 года. Похоронен в Лобне на кладбище Киово...

1915 - Летающая лодка М-5 Д.П. Григоровича в Севастополе прошла боевые испытания. Её только-только выпустили весной и вот она совершила свой первый боевой вылет. В дальнейшем, вплоть до 1923-го, лодка строилась серийно. Всего выпустили около 300 машин.

1928 - Родился авиаконструктор Валентин Иванович Близнюк («Ту»).

В 1953 году окончил Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе.

С 1952 года работал в конструкторском бюро А. Н. Туполева, где в первые годы работы принимал участие в разработке тактического ударного самолёта Ту-91 и серийного стратегического бомбардировщика Ту-95.

В 1957 году в ОКБ Туполева было создано подразделение беспилотной авиационной техники под руководством А. А. Туполева. В нём В. И. Близнюк руководил разработкой технических проектов беспилотных комплексов, в том числе Ту-121 «C», Ту-123, Ту-143, Ту-141, а также, с начала 1970-х годов — разработкой воздушно-космических систем — ударной беспилотной Ту-130 «ДП» и орбитального пилотируемого летательного аппарата Ту-136 «Звезда».

Валентин Близнюк внёс значительный вклад в разработку первого в мире сверхзвукового пассажирского самолёта Ту-144 — был начальником отдела «Общих видов» этого проекта, затем заместителем главного конструктора.

Работа над стратегическим авиационным комплексом Ту-160 началась в конце 1960-х годов с активным участием В. И. Близнюка. В 1975 году он становится главным конструктором проекта и заместителем Генерального конструктора ММЗ «Опыт» А. А. Туполева. Валентин Близнюк не только осуществлял общее руководство проектом, но и непосредственно руководил разработкой аэродинамической схемы самолёта, его силовой установки, включая многие инновационные разработки. В 1981 году разработанный Близнюком Ту-160 впервые поднялся в воздух, а в 1987 году поступил на вооружение ВВС СССР.

В последние годы Валентин Близнюк в качестве главного конструктора руководит работами по модификации, модернизации и дооснащению комплекса Ту-160, благодаря которым он до сих пор считается самым мощным в мире. Кроме того, под его руководством разрабатывался проект грузового самолёта Ту-330.

Валентин Иванович Близнюк скончался 30 декабря 2019 года на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни...

1937 — Родился летчик-испытатель и космонавт Игорь Петрович Волк.

Занимался в Курском аэроклубе, первый полёт совершил в апреле 1954 года.

С 1954 г. — на действительной службе. В 1956 досрочно (за два года) окончил Кировоградское военное авиационное училище лётчиков (КВАУЛ). С 1956 г. служил лётчиком Бакинского округа ПВО, Азербайджанская ССР, летал на самолётах Ил-28, Ту-16. Вышел в запас в 1963 г. в звании старший лейтенант, с 1987 г. — полковник запаса.

Общий налёт более 7000 часов, из них в испытательных полётах более 3500 часов. С 1965 г. лётчик-испытатель 4-го класса, с 22 июля 1966 г. лётчик-испытатель 3-го класса, с 1969 г. лётчик-испытатель 2-го класса, с 16 ноября 1971 г. лётчик-испытатель 1-го класса. С 1984 г. Космонавт 3-го класса.

В 1963—1965 гг. прошёл обучение в Школе лётчиков-испытателей Лётно-исследовательского института имени Громова (ЛИИ), с 1965 г. на лётно-испытательной работе в Лётно-испытательном центре (ЛИЦ) ЛИИ. В 1995—1997 гг. работал начальником этого центра, заместителем начальника ЛИИ. Уволился из ЛИИ 26 февраля 2002 г.

За годы работы летал на всех типах отечественных истребителей, бомбардировщиков и транспортных самолётов. Особое умение проявил в сложных испытаниях различных самолётов на штопор. Первым в мире провёл испытания поведения самолётов на больших закритических углах атаки (до 90°), выполнив фигуру высшего пилотажа «кобра».

Без отрыва от основной работы в 1969 году окончил Московский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе.

В рамках авиационно-космической программы «Спираль» в мае 1976 года проводил испытания дозвукового аналога орбитального самолёта — МиГ-105.11 (начальный этап)

12 июля 1977 года зачислен в группу специальной подготовки по программе «Буран», 3 августа 1978 года получил положительное заключение Главной медицинской комиссии (ГМК). В конце 1978 года назначен командиром создающегося отряда лётчиков-испытателей № 1 комплекса «А» ЛИЦ ЛИИ.

Приказом Министра авиационной промышленности СССР от 23 июня 1981 года № 263 (приказ начальника ЛИИ от 10 августа 1981 года № 26) в ЛИИ им. М. М. Громова был создан отраслевой Отряд космонавтов-испытателей Минавиапрома СССР в составе лётчиков-испытателей: Волк И. П. — командир, Левченко А. С., Станкявичус Р. А. и Щукин А. В. (первый набор).

С апреля 1979 по декабрь 1980 года прошёл общекосмическую подготовку в ЦПК им. Ю. А. Гагарина, 12 февраля 1982 года ему присвоена квалификация космонавт-испытатель.

С сентября 1982 по май 1983 года проходил подготовку к космическому полёту в составе основного экипажа совместно с Леонидом Кизимом и Владимиром Соловьёвым, но в связи с изменением программы полётов станции «Салют-7» был выведен из экипажа.

С 26 декабря 1983 года проходил подготовку к полёту на КК «Союз-Т». Совершил космический полёт (с 17 по 29 июля 1984 года) в качестве космонавта-исследователя корабля «Союз Т-12» (экипаж: Джанибеков, Савицкая). Работал на орбитальном комплексе «Салют-7» — «Союз Т-11» (экипаж: Кизим, Соловьёв, Атьков) — «Союз Т-12». Экспедиция посещения вернулась на Землю на КК «Союз Т-11». Продолжительность полёта — 11 суток 19 часов 14 минут 36 секунд. В рамках испытаний сразу после приземления пилотировал вертолёт и самолёты Ту-154 и МиГ-25 по маршруту Байконур — Ахтубинск — Байконур с целью оценки возможностей пилота после нахождения в условиях невесомости.

И. П. Волк в ходе испытаний проекта «Буран» выполнил пять рулёжек и тринадцать полётов на специальном экземпляре корабля. Он должен был стать командиром экипажа первого пилотируемого космического полёта МТКК «Буран» (совместно с Римантасом Станкявичюсом). Однако корабль совершил лишь единственный полёт в автоматическом режиме, после чего программа была прекращена. Огромная заслуга в успешном завершении этого уникального полёта принадлежит И. П. Волку и его товарищам по отряду ЛИИ им. М. М. Громова.

Проходил подготовку в качестве командира экипажа совместно с Александром Иванченковым. До 1995 года оставался в составе отряда космонавтов.

Умер 3 января 2017 года.Похоронен на Быковском кладбище в Жуковском...

1937 - Родился Конюхов Станислав Николаевич, Генеральный конструктор -Генеральный директор ГКБ «Южное», д.т.н., академик НАН Украины, лауреат Государственной премии СССР.

1937 — Англичанин Фрэнк Уиттл испытал первый рабочий образец своего турбореактивного двигателя. Сначала при помощи 20-киловаттного электродвигателя турбину с компрессором раскрутили до 2000 об/мин, затем Уиттл открыл кран подачи керосина, и… окрестности Латтенуорта были оглушены неслыханным доселе грохотом. Извергающееся из U.1 пламя производило устрашающее впечатление, тем не менее, двигатель работал! Фрэнк и его друзья искренне радовались своей победе. Однако, как и во всяком новом деле, за первым успехом вскоре последовали сплошные трудности: стали течь топливопроводы, прогорать камера сгорания и сопло, двигатель «шел в разнос», быстро превышая назначенные предельными 8000 об/мин, и т.д.

В 1927 г. Ф. Уиттл, 20-летний кадет училища Королевских ВВС Великобритании, подготовил реферат на тему «Пути совершенствования конструкции самолетов». Он высказал предположение, что вскоре самолеты будут летать со скоростью свыше 800 км/ч (у самых быстрых самолетов того времени скорость не превышала 300 км/ч), на больших высотах и с турбореактивными, а не пропеллерными двигателями. В 1930 г. Уиттл получил патент на газотурбинный реактивный двигатель, который мог работать на дешевом горючем. Но в министерстве авиации не заинтересовались его изобретением. В 1936 г. Уиттл с компаньонами создал фирму «Пауэрджетс», на которой собирались турбореактивные двигатели. Первый из них предназначался для оснащения небольшого самолета с взлетной массой менее тонны, но способного развивать скорость ок. 800 км/ч. «Горячий» запуск двигателя (с воспламенением топлива) состоялся 12 апреля 1937 г. После устранения ряда недоработок 15 мая 1941 г. первый английский реактивный самолет Глостер Е28/39 "Пионер" с турбореактивным двигателем поднялся в небо. К 1944 г. компания «Пауэрджетс» собрала первый реактивный истребитель - Глостер G41 "Метеор", принятый на вооружение королевских ВВС. С июля 1944 г. они успешно уничтожали немецкие самолеты благодаря высокой скорости. И сегодня авиационные турбореактивные двигатели Уиттла применяются в самолетостроении во всем мире.

1938 - Поднялся в воздух лёгкий многоцелевой самолёт GM-1, созданный на капитаном румынских ВВС Григоре Мусика (Grigore Musica).

При проектировании самолета Мусика использовал исследования модели проведенные на аэродинамической трубе Аэродинамической лаборатории Бухарестского политехнического института. В течении нескольких лет Мусика использовал самолет в личных целях и для демонстрационных полетов для курсантов Военной Летной школы в Tecuci, где он был инструктором.

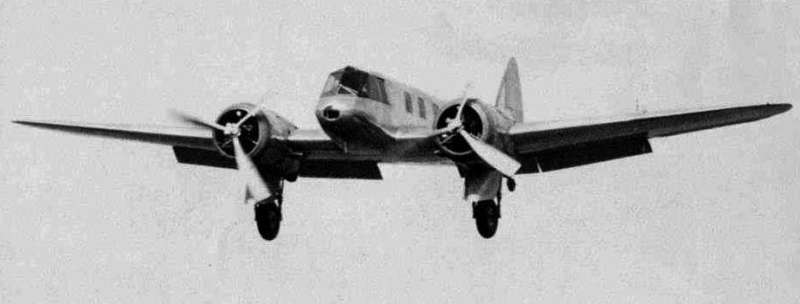

1941 - Впервые взлетел спроектированный конструктором фирмы Costruzioni Aeronautiche Novaresi S.A. (CANSA) Джакомо Моссо (Giacomo Mosso) первый прототип (MM.403) двухмоторного разведчика-бомбардировщика FC.20 с удлиненной остекленной носовой частью и двумя звездообразными двигателями Fiat А.74 RC.38 по 840 л.с. (626 кВт) в мотогондолах. Во время испытаний самолёт развил скорость в 467 км/ч. Его практическая дальность составила 1300 км. Однако эти данные не удовлетворили Regia Aeronautica.

1947 - Родился Лысенко Владимир Георгиевич, лётчик-испытатель 1 класса, пилот ГА 1 класса, мастер спорта международного класса. Окончив ХАИ в 1971 с отличием, работал инженером на стенде статических испытаний в ОКБ. Затем учился и окончил Кременчугское лётное училище ГА в 1975, Кировоградскую ШВЛП ГА – 1976. 1980—1981 — слушатель Школы лётчиков-испытателей МАП в г. Жуковском. С 1 сентября 1981 года — лётчик-испытатель ОКБ Антонова 3, 2, 1 классов, лётчик-инструктор, заместитель начальника ЛИС по организации лётной работы. Освоил и проводил испытания самолётов: Як-18, Як-12М, Л-13, Як-40, МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, Су-15, Су-17, Ил-14, Ил-18, Ил-76, Ту-16, Ту-124, Л-39, Ан-2, Ан-3, Ан-14, Ан-14Ш, Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-28, Ан-30, Ан-32, Ан-22, Ан-71, Ан-72, Ан-72П, Ан-74, Ан-124, Ан-225, Ан-70. Общий налёт 8 944 ч, из них испытательный 2 261 ч, в СМУ — 2 671 ч. Погиб 10 февраля 1995 года при испытаниях самолёта Ан-70 (командир экипажа – С.В.Максимов).Похоронен в Киеве, на Берковецком кладбище.

1948 - Под управлением Джона Дерри на третьем экспериментальном самолёте D.H.108 Swallow установлен рекорд скорости на стокилометровом замкнутом маршруте, равный 974,02 км/час. От предшественников самолёт отличался остроконечным носом и более обтекаемым фонарем кабины, был оснащён двигателем Goblin 4 с тягой 1701 кгс.

1950 - Начались (по 3 мая) Госиспытания истребителя-перехватчика Ла-200, ОКБ Лавочкина. Госиспытания начались очень энергично, был выполнен 31 полет. Их проводили лётчики-испытатели ГК НИИ ВВС Иван Михайлович Дзюба,Иванов Василий Гаврилович и Трофимов Виктор Петрович. В полётах выявились ненормальности, которые не были обнаружены раньше. Лётчики испытывали самолет на самых неожиданных режимах и выяснили, что при дросселировании заднего двигателя до малых оборотов при полном газе переднего на приборных скоростях выше 650 км/ч возникает тряска хвостовой части фюзеляжа. Другим недостатком было появление кренения самолета влево на скорости выше 820 км/ч по прибору. Кроме того, малонадежными оказались спаренные колеса шасси — они часто выходили из строя. Неустойчиво работала радиостанция РСИУ-3. Ввиду этого, 3 мая госиспытания были прерваны и Ла-200 возвратили на завод для устранения дефектов.

1951 - Советские МиГ-15 сбили 10 бомбардировщиков B-29 и 3 истребителя прикрытия F-80C. В истории ВВС США этот день, 12 апреля 1951 года, именуется «Чёрным четвергом».

1953 - В районе р-н Супхунской ГЭС в воздушном бою сбит лучший американский ас корейской войны капитан Джозеф Кристофер Макконнелл-младший (Joseph Christopher McConnell Jr.), имевший на тот момент 8 побед (к концу войны имел на своём счету 16 побед). Его самолёт подбил капитан Семён Федорец (913-й истребительный авиаполк), МиГ-15 которого затем также был повреждён удачной очередью его жертвы. Это был его пятый сбитый F-86 (всего одержал 7 официальных и 1 неподтвержденную победу).

Оба пилота катапультировались:

Макконнелл предварительно сумел дотянуть на своём «Сэйбре» до Жёлтого моря, и после приводнения его очень быстро эвакуировал вертолёт американской поисково-спасательной службы. Как он сказал своим товарищам, вернувшись на базу: «слегка ноги замочил».

Семён Федорец после месяца лечения и отдыха вернулся в свой полк и до конца войны выполнил еще 20 боевых вылетов, сбив при этом два «Сейбра» (последний — 19 Июля 1953 года, над аэродромом Дапу ).

1957 - Румынской летчицей Еленой Барац на учебно-тренировочном самолёте IAR-813 (Разработчик: IAR, Румыния) был побит национальный рекорд высоты, достигнута отметка в 6461 метр.

1958 - Основано ОАО «Протон – Пермские моторы» (входит полноправным членом в холдинг ОАО «Пермские моторы»). Сегодня пермские двигатели РД-275 используются в качестве энергетической установки первой ступени ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-M». С его помощью на орбиту выведены все отечест-венные спутники телевещания, большинство спутников связи, навигации, предупреждения о запусках баллистических ракет, пилотируемые орбитальные станции «Салют» и «Мир».

1958 - Рауль Кастро отдал официальный приказ о создании Повстанческих ВВС, которые возглавил Орестес дель Рио Геррера (гражданский летчик с 500 часами налета), которому по этому поводу присвоили звание лейтенанта. Орестес развернул бурную деятельность, собирая по всему партизанскому фронту людей более или менее знакомых с авиацией и закупая самолеты. Вскоре удалось купить один Пайпер РА-20, два Пайпера РА-12 и Сессну 120.

1961 — Первый в мире космический полет, совершенный Юрием Гагариным.

Эти 108 минут — один виток вокруг Земного шара — возвестили начало пилотируемых космических полетов.

Первый в мире полет человека в космическое пространство. Ракета-носитель "Восток 8К72К" с КК типа "Восток-3А" сер.№ 3 выведен на орбиту с параметрами: наклонение орбиты - 64,95 град.; период обращения - 89,34 мин.; минимальное расстояние от поверхности Земли (в перигее) - 181 км; максимальное расстояние от поверхности Земли (в апогее) - 327 км. Полет продолжался 1 час 48 минут. После совершения одного оборота вокруг Земли спускаемый аппарат корабля совершил посадку на территории СССР в Саратовской области. На высоте нескольких километров от поверхности Земли космонавт катапультировался и совершил посадку на парашюте вблизи спускаемого аппарата. Полет Гагарина длился 108 минут. О том, что увидел первый космонавт, когда вышел на орбиту, свидетельствует полная стенограмма его переговоров с Землей. Когда «Восток-1» вышел на орбиту, Гагарин передал: «Вижу горизонт, горизонт Земли выплывает. Но звезд на небе не видно. Земная поверхность, земную поверхность видно в иллюминатор. Небо черное, и по краю Земли, по краю горизонта такой красивый голубой ореол, который темнее по удалению от Земли».

1962 - Последним из рекордов, установленных по программе High Jump, на многоцелевом истребителе F4H-1 стал рекорд скорости подъема на высоту 30000 метров за 371,43 секунду, поставленный подполковником Нордбергом.

1964 - На орбиту вокруг Земли выводится космический аппарат «Полёт-2», способный осуществлять многократные маневры в космосе, что обеспечивало возможность сближения с другими КА. Первый в мире маневрирующий на орбите КА «Полёт-1» был запущен 1 ноября 1963 года. Оба аппарата использовались в рамках отработки КА-перехватчика типа «ИС»

1964 - В Златоусте над городским прудом совершил свой первый полет «Малыш» — легчайший самолет в мире (около 100 кг) конструкции Л.А.Комарова, построенный в 1963–1964 членами авиакружка Златоустовского Дворца пионеров.

1966 - начато серийное производство учебно-тренировочного самолёта MB.339FD (Full Digital) - УТС с возможностями легкого штурмовика, разработанного итальянской фирмой Aermacchi S.p.A.

Самолёт является дальнейшим развитием семейства УТС MB.339. Это экспортная версия модификация MB.339CD, созданного для итальянских ВВС. На нем установлен более мощный турбореактивный двигатель Viper 680. На этих самолетах установлены новые кабины с тремя жидко-кристаллическими дисплеями и новыми системами отображения информации на стекле кабины и катапультируемые кресла Martin-Baker Mk.10LK.

1966 - Американские стратегические бомбардировщики «Б-52» впервые бомбили Северный Вьетнам. Новое развитие тактики «ковровых бомбёжек». Широкое применение напалма и кассетных бомб.

1968 - Над полигоном Дагуэй, центром испытаний химического и биологического оружия самолет распылил 320 галлонов БОВ "VX". Однако ветер снес аэрозоль на овечьи пастбища, шесть тысяч овец погибло. Начался дикий скандал, выяснились факты применения с 1964 газов по войскам. По утверждению Пентагона, в четырех испытаниях с 1964 по 1968 год применялся зарин и VX. Тесты были проведены на военных баржах, буксирах, эсминцах и других кораблях. Согласно рассекреченным результатам, никто из принимавших участие в экспериментах не пострадал, но позднее министерство обороны направило около 700 предписаний участникам учений зарегистрироваться для обследований.

1976 - с Ан-12ПС, пилотируемого В.М. Гришиным, был выполнен первый сброс катера с экипажем на борту, по случаю, пришедшийся как раз на День Космонавтики. Экипажи катеров отбирались исключительно из добровольно изъявивших желание испытателей (правда, и материальное поощрение за работу повышенной сложности предусматривалось). Первыми экспериментаторами-десантниками стали четыре человека, имевшие большой опыт парашютной подготовки и прыжков в море: О.А. Иванов, И.Е. Демченко, A.M. Бабырь, К.Г. Анашкин. Организацией и подготовкой испытаний занимались инженеры-испытатели М.С.Суханов и И.Г. Попов. С воздуха за десантированием велось наблюдение и фотосъемка с борта вертолета, он же при необходимости должен был оказать помощь экипажу сброшенного катера. Работа прошла успешно, приводнился «Ерш» в штатном режиме и уже через несколько минут экипаж открыл люки и выбрался на палубу.

1978 - Женский мировой рекорд скорости на замкнутом маршруте 1000 км — 2333 км/ч, С.Е.Савицкая на Е-133 (МиГ-25ПУ)

1981 - Первый орбитальный полет многоразового ВКС «Спейс Шатл». Первый полёт шаттла «Колумбия». Экипаж: Джон Янг - командир, ветеран программ «Джемини» и «Аполлон»; Роберт Криппен - пилот.

1984 - Поднялся воздух серийный истребитель-перехватчик Tornado ADV (Air Defence Variant — вариант самолета ПВО), Разработчик: Panavia, International.

Первые 18 истребителей, поставленные ВВС Великобритании к октябрю 1985 г., были выпущены в варианте Tornado F.2 с двумя двигателями RB.199 Mk.103. В июле 1986 г. начались поставки перехватчиков в варианте F.3 с двигателями RB.199 Mk.104 и усовершенствованным бортовым оборудованием. В дальнейшем на самолетах F.2 также предполагается установить БРЭО истребителя F.3 (без замены двигателей), после чего они получат обозначение F.2A.

1989 - Катастрофа Ту-22М2 на взлете с аэродрома Кульбакино. Экипаж А.И.Багаева погиб, штурман - А.Ручко катапультировался. На взлёте оторвалась правая подвижная часть крыла. Самолёт мновенно перевернулся и в таком положении врезался в землю. Спастись удалось только штурману экипажа А.Ручко, при крене 90 градусов он успел катапультироваться.

1995 - Инженер-испытатель В.Г. Северин осуществил первое катапультирование из самолета Су-29ЛЛ при помощи СКС-94 НПП «Звезда» для легких самолетов

1996 - Образован ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс», Самара

2008 - На заводе в Гавио Пексото компания Embraer завершила окончательную сборку первого бизнес-джета EMB-505 Phenom 300 (Разработчик: Embraer, Бразилия), где состоялась торжественная выкатка самолета.

Компания провела наземные испытания бизнес-джета, которые позволят подготовить самолет к первому полету. Помимо этого, Embraer уже приступила к сборке второго Phenom 300. Однопилотный самолет Phenom 300 может перевозить до восьми пассажиров на максимальной высоте в 13 716 метров и максимальной скоростью в 0.78 Mach. Самолёт способен преодолевать расстояния в 3 334 км. с 6 пассажирами на борту, оснащен двумя двигателями Pratt & Whitney Canada PW535Es с тягой в 1450 кг и авиационной электроникой Garmin.

Всемирный День космонавтики

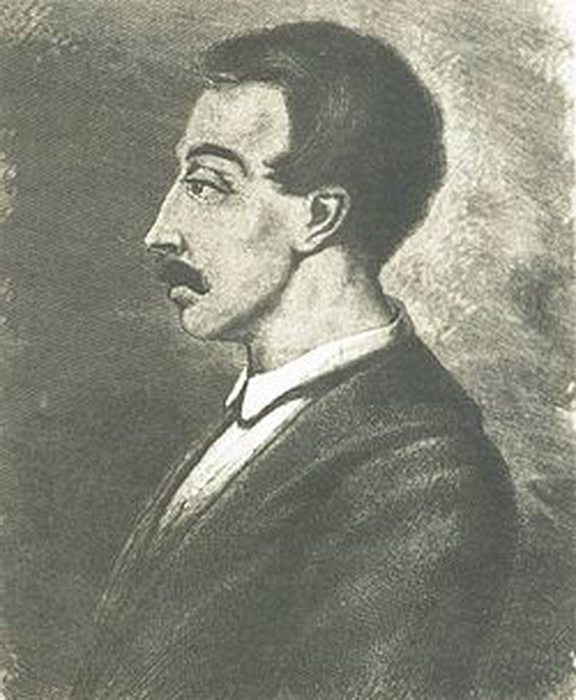

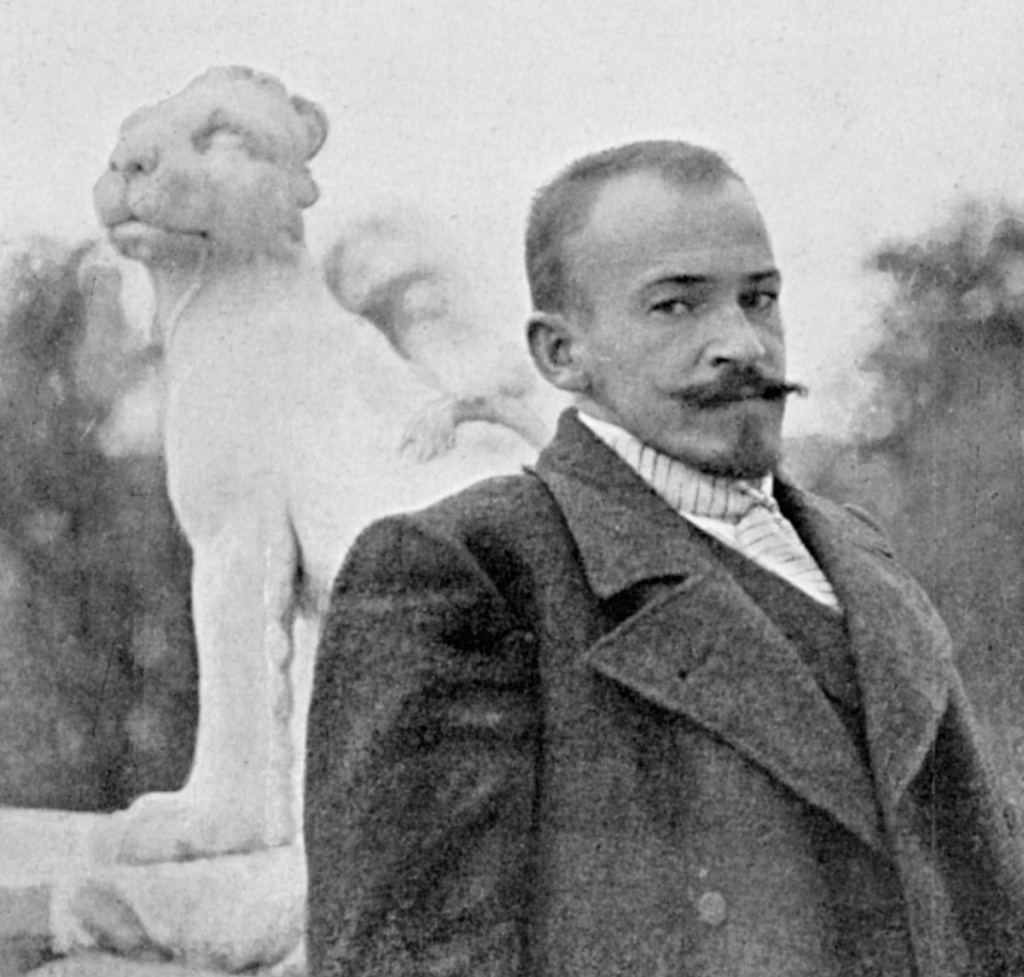

Виктор Мусатов родился в Саратове в семье мелкого железнодорожного служащего. Родители его были из числа бывших крепостных. Еще в трехлетнем возрасте мальчик получил тяжелую травму позвоночника, из-за чего у него стал расти горб. С шести лет — увлекся рисованием, а с четырнадцати был отдан в реальное училище. Точные науки давались ему плохо, но по рисованию всегда было «отлично». С большим вдохновением изучал картины именитых мастеров, собранных в Саратове. Художники-педагоги Василий Коновалов и Федор Васильев отмечали талант юного ученика и советовали ему отправиться в Москву. Одна из ранних работ Мусатова, которая сегодня хранится в Третьяковской галерее, — картина «Окно».

Виктор Мусатов родился в Саратове в семье мелкого железнодорожного служащего. Родители его были из числа бывших крепостных. Еще в трехлетнем возрасте мальчик получил тяжелую травму позвоночника, из-за чего у него стал расти горб. С шести лет — увлекся рисованием, а с четырнадцати был отдан в реальное училище. Точные науки давались ему плохо, но по рисованию всегда было «отлично». С большим вдохновением изучал картины именитых мастеров, собранных в Саратове. Художники-педагоги Василий Коновалов и Федор Васильев отмечали талант юного ученика и советовали ему отправиться в Москву. Одна из ранних работ Мусатова, которая сегодня хранится в Третьяковской галерее, — картина «Окно».