-Метки

-Рубрики

- История СССР (2)

-Музыка

- Richard.Clayderman - Ave Maria

- Слушали: 12 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Бюджет - история, сталинский и последующие периоды |

Первый Государственный бюджет (в дальнейшем просто бюджет), складывается в Англии, затем во Франции и других континентальных государствах. Первые робкие попытки королей обложить население, подвластное феодальным сеньорам, относятся во Франции к 1302 - 14 гг., и только к середине XV в. французские короли, опираясь на городскую буржуазию и мелкое дворянство, присваивают себе монополию обложения.

За периодом консолидации политических функций нового государства и его налоговых прав последовал второй период, в течение которого сложившаяся финансовая система усиленно использовалась в интересах землевладельческой аристократии (во Франции XV - XVI вв.); потеряв свои самостоятельные политические функции и право непосредственной налоговой эксплуатации населения, землевладельцы остались политически господствующим классом в рамках возникшего государства и продолжали эксплуатацию «населения в косвенной форме, через посредство финансовой системы. Соответственно с этим, в число «потребностей», удовлетворяемых за счет государственных доходов, наряду с содержанием самого государственного аппарата управления (армия, суд, администрация), включаются потребности феодальной аристократии (в том числе и «князей церкви»), живущей в значительной степени за счет государства.

Ограбление аристократией государственного казначейства производилось в форме пенсий, дарений, синекур* и т. п., составлявших важнейшие расходные статьи бюджета. Во Франции в 1537 из общей суммы государственных доходов в 8 миллионов ливров (равных по покупательной способности 170 миллионов современных золотых франков, данные начала XX века) пенсии и дарения поглощали около 2 миллионов ливров, т. е. около одной четверти. Кроме того, около одной четверти доходов поглощало содержание королевского двора, где кормились толпы аристократов. Колоссальные по тому времени суммы, собираемые государством, проваливаясь через «атласные дырявые карманы» дворянства, попадали, в значительной части, в более крепкие карманы нарождавшейся буржуазии и являлись одним из важнейших источников первоначального капиталистического накопления, кроме того, молодая буржуазия принимала участие в ограблении налогоплательщиков и непосредственно, в качестве откупщиков по сбору налогов. Откуп*, кстати, широко был применен в России.

Новый, третий период в истории бюджета наступает с началом периода войн за экономическое преобладание (XVII в.). С этого времени внешняя политика, расширяющая сферу эксплуатации господствующих классов, становится одной из важнейших задач государства. Ограбление налогоплательщиков, в целях финансирования господствующих классов, которое не всегда удобно проводить открыто, легко удавалось под лозунгами внешней политики, маскирующей интересы этих классов интересами национальной «обороны». Никто не может верить в то, что хищническая английская буржуазия в XVII - XVIII вв., грабившая целые континенты, вела «оборонительные» войны, тем не менее, вымогать от налогоплательщиков средства для этих войн было легче, чем для прямой раздачи аристократии и буржуазии.

Естественным следствием войн был колоссальный рост государственного долга, основной функцией которого в буржуазном государстве является максимальное освобождение господствующих классов от тяжести военных расходов и переложение их на «будущие поколения» податных классов, поэтому, в XVII - XVIII вв. «государственный кредит становится символом веры капитала» (Маркс), а расходы по займам - важнейшей частью бюджетов.

Особенно тяжелым бременем внешняя политика была в тех странах, где, как во Франции, к связанным с нею расходам присоединялись колоссальные расходы по прямому финансированию паразитической аристократии. Во Франции напряжение бюджета, вызываемое этими двумя статьями расходов, было настолько велико, что в эпоху Людовика XIV «королевство превратилось в обширную больницу умирающих». «В 1715 погибло около 1\3 населения (почти 6 миллионов человек) от нищеты и голода. Брак и размножение исчезают везде. Вопли французского народа напоминают похоронный звон, который прекращается на время, чтобы затем начаться сызнова» (И. Тэн). По имеющимся подсчетам, общая сумма государственных расходов Франции за 1661 – 1683 (эпоха Кольбера) складывалась так: стоимость войн и содержание армии и флота - 1.111 миллионов ливров, содержание королевского двора, достройка дворцов и секретные расходы - 480 миллионов ливр, и остальные расходы (в том числе и субсидии торговым компаниям) - 219 милл. ливр.

Бюджет Франции в 1780 (Б. Неккера) имел следующий вид (в милл. франков) - расходы: двор - 33,7, проценты по долгу - 262,5, армия и флот - 150,8; суд, административный и финансовый аппарат - 09,3, культурно - экономические мероприятия (в том числе финансирование церкви) - 37.7 и остальные расходы - 26.0; всего - 610. Доходы: прямые налоги - 242,6, косвенные - 319,0 и остальные доходы - 23,4; всего – 585. Бюджет этот не отражает огромных расходов по прямому финансированию дворянства, проводившемуся, главным образом, в форме раздачи синекур (ненужных, но дорого оплачиваемых должностей) в армии и во всем государственном аппарате; так например, при Людовике XV почти половину всех расходов на армию поглощало содержание офицеров.

В последовавшем затем четвертом периоде большинство европейских государств переходит от прежней откровенной раздачи государственных средств к более замаскированным и соответствующим духу «демократии» формам финансирования господствующих классов. Наиболее типичными методами «изготовления миллионеров» за счет налогоплательщиков в этом периоде являются: премии для сахарозаводчиков и аграриев - производителей спирта, финансовые операции при сооружении ж.-д. сети (гарантии казны по ж. д. займам, махинации за счет казны при выкупе частных ж. д. или при продаже казенных ж. д. частным компаниям) и т. д.

Относительные размеры государственных расходов по этим статьям, однако, далеко уступают затратам прежних монархий на пенсии и синекуры дворянству. Эта относительная скромность капиталистической буржуазии в области чисто финансовой эксплуатации населения объясняется тем, что развитый капитализм обладает более совершенными методами присвоения прибавочной стоимости (в чисто экономической форме на фабрике, заводе или в с.-х. предприятии); хищнические методы периода первоначального накопления, приводящие к разорению и прямому вымиранию плательщиков, признаются просто невыгодными, совершенно так же, как невыгодным для капиталистов является, напр., 15-часовой рабочий день. Капиталистические государства 19 в. ограничивают задачу бюджета, главным образом, переложением на трудящиеся классы максимальной части расходов по содержанию государственного аппарата и ведению внешних войн; такое переложение производится в форме налогов на крестьянство, пролетариат и мелкую буржуазию; при этом, поскольку прямые налоги на пролетариат и обложение предметов первой необходимости (хлеб, жилище и т. д.) могут оказывать влияние на уровень заработной платы и косвенно влиять на размеры капиталистической прибыли, промышленная буржуазия выступает сама активным сторонником освобождения от прямых налогов мелких доходов (путем установления необлагаемого минимума) и уничтожения косвенных.

Желая иметь квалифицированную рабочую силу, здоровых солдат и трудоспособных рабочих, капиталистическое государство, со второй половины XIX века, в западных странах и США формируются местные бюджеты на которые возложены проведение и финансирование за счет налогов мероприятий культурно-социального характера (народное обучение, медицина, социальное страхование и т. д.).Чего не происходит в России.

Новые задачи, взятые на себя в XIX века буржуазным государством, достались, преимущественно, низовым звеньям государственной организации; в связи с этим в XIX века наряду с быстрым ростом бюджета в узком смысле слова, наблюдается еще более быстрое развитие местных бюджетов. Степень децентрализации гос. хозяйства в различных странах и в различные периоды XIX века была чрезвычайно неодинакова, и поэтому правильное представление об эволюции бюджета в целом, можно составить лишь при рассмотрении бюджета в каждой стране, поэтому ввиду краткости статьи не рассматривается.

В Советском Союзе в деле разграничения общегосударственного и местного бюджетов можно установить три основных периода. В первые годы революции условия напряженной гражданской войны требовали максимальной централизации в области управления и хозяйства; поэтому, период «военного коммунизма» характеризуется как постепенным сужением объема местного бюджета, так и ростом полномочий центральных органов в деле его регулирования.

Уже по Конституции РСФСР 1918 Всероссийский Съезд Советов и ВЦИК не только «определяют, какие виды доходов и сборов входят в общегосударственный бюджет и какие поступают в распоряжение местных советов, а равно устанавливают пределы обложения» (ст. 80), но также утверждают и сами сметы городских, губернских и районных центров. В середине 1920 постановлением ВЦИК (18/VI) было решено самое «разделение бюджета на общегосударственный и местный отменить и в дальнейшем местные доходы и расходы включать в общегосударственный бюджет».

Во втором периоде, с началом новой экономической политики, местный бюджет восстанавливается, при чем объем его, путем постепенной передачи на места расходов и доходных источников, получает расширение, невиданное не только в царской России, но и в западно-европейских странах. Одновременно с этим, второй период характеризуется диктатурой губернских центров, которым предоставлено было не только право утверждения бюджета нижестоящих административно-территориальных единиц, но и самое распределение доходов и расходов между бюджетами губернским, губернским городом и последующих звеньев. Особенностью второго периода была чрезвычайная пестрота и ежегодные изменения в объеме отдельных звеньев местного бюджета, что, однако, было совершенно неизбежно, т. к. приходилось заново размещать расходы и доходы между местными звеньями и т. к. не закончился еще процесс передачи местам расходов и доходов из общегосударственного бюджета.

С окончанием указанного процесса и со стабилизацией валюты начинается (с конца 1923) третий период, который характеризуется значительной устойчивостью в деле размежевания между общегосударственным и местным бюджетом, в этот период прекращается прежняя бессистемная и часто неожиданная для местных советов переброска расходов из центра на места; право изменений в распределении расходов и доходов между центром и местами, которые раньше мог производить не только ЦИК, но фактически и Народный Комиссариат Финансов Союза, окончательно закрепляется за ЦИК СССР и в точно установленных границах - за Центральными исполнительными комитетами союзных республик (при этом изменения теперь вводятся в действие только спустя 4 месяца после их опубликования).

В связи со стабилизацией всего бюджета, происходит децентрализация законодательства о местном бюджете, которое, в рамках общесоюзного Положения о местных финансах (30/1V 1926), передается Центральным исполнительным комитетам союзных республик. Одновременно с этим, в течение третьего периода продолжается тенденция к дальнейшему расширению объема местного бюджета за счет общегосударственного, поскольку при советской системе нет места для противоречия и борьбы между центром и местами, в основе разграничения бюджетов, лежит принцип максимального приближения государственного хозяйства к народу, из центра на места передается, по общему правилу, все то, что может быть передано без нарушения принципа организационно-хозяйственной целесообразности; поэтому, разгрузка общегосударственного бюджета в сторону местного достигает в СССР чрезвычайно широких размеров (почти до 50%).

Сравнение размеров бюджета СССР с размерами бюджета дореволюционной России может быть сделано лишь с оговоркой об условности и неизбежной неточности такого сравнения. Если принять итог всего бюджета в 1913 г. в сумме 4 млрд, руб., а за скидкой на сокращение территории, в 3,2 млрд, руб., то этой цифре противостоит итог (предположительный) общего бюджета СССР в 1926/27 в 5,9 млрд. руб. (в червонцах), т. е. около 3,2 млрд. руб. довоеных (при пересчете по оптовому индексу Госплана). Более точный пересчет частично по оптовым, частично по розничным индексам, приведет к выводу, что в 1926/27 будет достигнуто несколько более 90% довоенного бюджета.

Бюджетная политика советского государства направлена в части расходной к неуклонному проведению в жизнь лозунга «дешевого народного правительства», каким должно быть правительство трудящихся классов, т. е. к максимальному сокращению расходов на содержание аппарата управления. В советской практике совершенно исключены те паразитические оклады и раздачи денег высшему чиновничеству, которые поглощали огромные средства в дореволюционную эпоху.

Характеристика нравов старого режима, в этом отношении, была в свое время дана крайне умеренным в своих политических взглядах буржуазным финансистом проф. Мигулиным в следующих выражениях:

- «Заграничные командировки чиновников, якобы по казенной надобности, содержание двора, высшие пенсии чиновникам и их семьям, раздача государственных имуществ фаворитам, раздача концессий с казенной гарантией неосуществимых доходов, раздача казенных заказов по тройным, против рыночных ценам, содержание огромного класса чиновников, половина которых ни на что не нужна, и т. д... Не может считаться правильной та финансовая система, при которой на народные школы государство тратит по министерству просвещения 12 милл. руб, а на тюрьмы 16 милл. руб., на страхование рабочих классов ничего, а на пенсии своим чиновникам 50 милл. руб.» («Настоящее и будущее русских финансов», Харьков, 1907).

Эту картину невероятного паразитизма и расхищения народного достояния царской фамилией и дворней, помещичьей и бюрократической аристократией завершает характеристика военного бюджета. - «Множество дорого оплачиваемого начальства, огромные штабы и обозы, плохое интендантство, колоссальная центральная администрация, сухопутные адмиралы, полки, переполненные нестроевыми и необученными людьми, сохраняющиеся во флоте старые железные сундуки, вместо судов, и т. д. без конца и, в результате, оборванная полуголодная армия и флот, наполненный сухопутными моряками» (там же).

Дореволюционный бюджет характеризовался огромным весом в нем непроизводительных расходов, которые имели назначением поддерживать и укреплять буржуазно-помещичье государство и оплачивать его внешнюю политику империалистического хищничества и насилия. В 1913 в общей сумме расходного бюджета в сумме 3.383 миллионов руб. расходы на синод, губернскую администрацию и полицию, юстицию и тюрьмы, армию и флот составляли - 1.174 милл. руб., т. е. около 35%, а с 424 милл. руб., назначенными на платежи по займам, преимущественно, внешним, около 50% всех расходов.

Бюджет СССР, наоборот, имеет своей отличительной чертой высокий вес, расходов производительного характера. Расходы на оборону в бюджете 1926/27 составляют 14,1%, расходы по управлению, из которых революция вычеркнула суммы, затрачивавшиеся в дореволюционное время на содержание императорского двора и церкви, не превышают 3,5%. Кроме того, благодаря аннулированию царских долгов, на советский бюджет не ложатся тяжелым бременем расходы по оплате процентов и погашения по государственным долгам.

В 1926/27 платежи по государственному долгу составляют лишь 2% всего расходного бюджета. При этом в СССР займы направлены исключительно на цели финансирования народного хозяйства, тогда как громадные суммы, полученные царским правительством путем заграничных займов, шли на финансирование империалистической политики. Благодаря колоссальному сжатию всех непроизводительных расходов, освободились огромные средства, которые рабоче-крестьянским правительством могут быть направлены на финансирование народного хозяйства и др. производительные цели. Расходы на финансирование народного хозяйства, в царском бюджете составлявшие всего несколько десятков милл. руб., в бюджете СССР достигают (в 1926/27) более 900 милл. руб. - около 18,4% всех расходов. Бюджетная помощь местным бюджетам в царском бюджете выделялось около 61 милл. руб.; в советском бюджете - более 480 милл. руб. По мере роста советского бюджета, неуклонно увеличиваются и расходы на культурно - просветительские цели.

Если сравнить царский и советский бюджет по линии доходов, то характернейшей чертой бюджета СССР выделяется увеличение прямого обложения, дававшего в дореволюционном бюджете около 7% всех доходов, а в советском периоде на 1926/27 около - 15,6%. Доходы от народного хозяйства (не считая ж. д.) в царском бюджете не превышали 180 милл. руб., в советском бюджете доходы от национализированного хозяйства в 1926/27 составили 554 милл. руб., или 11,9% всех доходов.

В своей структуре дореволюционный бюджет отражал централизованный, бюрократический характер государственного устройства империи, основанного на подавлении и угнетении всех национальностей, кроме господствующей. Советский единый бюджет, с одной стороны, являлся выражением единства плана государственного и хозяйственного строительства всех союзных республик, но, с другой стороны, он предоставлял трудящимся массам различных национальностей самую широкую возможность самостоятельного творчества во всех областях хозяйственного и культурного строительства. Чистый доход всего местного бюджета в дореволюционное время достигал 517 милл. руб., а в 1926/27 он составил (не включая государственной помощи) 1.145 милл. руб. Расширение и укрепление местных бюджетов является самой прочной гарантией действительной самостоятельности и творческого почина советов на местах.

По темпам роста народного дохода СССР оставил далеко позади, те наибольшие темпы возрастания народного дохода которые когда-либо имели место в капиталистических странах. В 1936 году народный доход в 4,6 раза больше довоенной его величины и в шесть раз превышает уровень 1917. В царской России народный доход возрастал ежегодно в среднем на 2,5%.

В СССР за годы первой пятилетки народного дохода увеличивался ежегодно в среднем более чем на 16%, за четыре года второй пятилетки он увеличился на 81%, при этом 1936 стахановский год дал 28,5% роста народного дохода. Этот, невиданный по темпам и масштабам, рост народного дохода СССР являлся прямым следствием того, что в Советском государстве «развитие производства подчинено не принципу конкуренции и обеспечения капиталистической прибыли, а принципу планового руководства и систематического подъема материального и культурного уровня трудящихся» (Сталин, Вопросы ленинизма, 10 издание, 1937, стр. 397), что «люди работают у нас не на эксплуататоров, не для обогащения тунеядцев, а на себя, на свой класс, на свое, советское общество, где у власти стоят лучшие люди рабочего класса». (Сталин, Речь на Первом Всесоюзном совещании стахановцев 17 ноября 1935 г.)

Распределение народного дохода СССР происходило по схеме: 1) ассигнования на расширение производства; 2) отчисления в страховой или резервный фонд; 3) отчисления на культурно-бытовые учреждения (школы, больницы и т. п.); 4) отчисления на общее управление и оборону; 5) отчисления на пенсионеров, стипендиатов и т. п. и 6) индивидуально распределяемые доходы (зарплата, доходы колхозников и т. п.).

В СССР объем фактически используемого трудящимися дохода больше индивидуально распределяемой части, так как в социалистическом обществе «все, удерживаемое с производителя как частного лица, прямо или косвенно возвращается ему же как члену общества» (Маркс, Критика Готской программы, в кн.: Маркс и Энгельс, Соч., т. XV, стр. 273). Примерно одна пятая народного дохода идет на расширение социалистического производства и четыре пятых его составляют фонд потребления. Это позволяло решать все социальные вопросы по медицине, образованию, пенсионные и личные доходы граждан и одновременно ежегодно снижать цены на продукты и товары первой необходимости, это миллиарды рублей незаметно вложенные в карман потребителя.

За период 1924 - 36 капитальные вложения в народном хозяйстве составляют 180,3 млрд. руб. (в ценах соответствующих лет), из них за годы первой пятилетки было вложено 52,1 млрд. руб. и за 4 года второй пятилетки—117,1 млрд, руб.; невиданные темпы роста народного дохода СССР обеспечили огромный подъем материального и культурного уровня жизни трудящихся. В СССР доходы трудящихся находятся в прямой зависимости от производительности общественного труда. В социалистической промышленности производительность труда выросла с 1913 в 3 с лишним раза, а с учетом сокращения продолжительности рабочего дня - в 4 раза.

За один 1936 г. производительность труда выросла в промышленности в целом на 21%, а в тяжелой индустрии - на 26%. За последние 7 лет с 1928 по 1935 гг. в крупнейших капиталистических странах выработка на 1 рабочего оставалась примерно стабильной. В СССР за этот период имел место огромный рост производительности труда во всех без исключения отраслях. Соответственно повышалась и благосостояние трудящихся СССР. Уже в 1931 в СССР была ликвидирована безработица. Число рабочих и служащих по всему народному хозяйству увеличилось с 11,6 млн. чел. в 1928 до 25,8 млн. чел. в 1936, фонды их заработной платы выросли с 3,8 млрд. руб. в 1924/25 до 71,6 млрд. руб. Среднегодовая заработная плата за тот же период повысилась с 450 руб. до 2.776 руб., причем зарплата промышленного рабочего лишь за период 1929— 1936 увеличилась в 2,9 раза.

Из года в год растут доходы колхозного крестьянства. В несколько раз увеличились многомиллиардные расходы государства и профсоюзов, идущие на культурно-бытовое обслуживание трудящихся. Только за один 1936 эти расходы достигли 15,5.млрд, руб., или 601 руб. на одного работающего рабочего и служащего. В течение 1929—30 расход по бюджету социального страхования (на пособия, пенсии, дома отдыха, санатории, курорты, па медицинскую помощь застрахованным и их детям, на рабочее жилищное строительство) составил более 36,5 млрд. руб. С 27/VI 1930 по 1/Х 1933 многодетным матерям в виде гос. пособия (на основании постановления Правительства о запрещения абортов, увеличения материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многодетным матерям), по данным Наркомфина СССР, выплачено 1.834.700 р. Только в социалистическом государстве рабочих и крестьян оказывается возможным действительный рост богатства народов, рост благосостояния трудящихся.

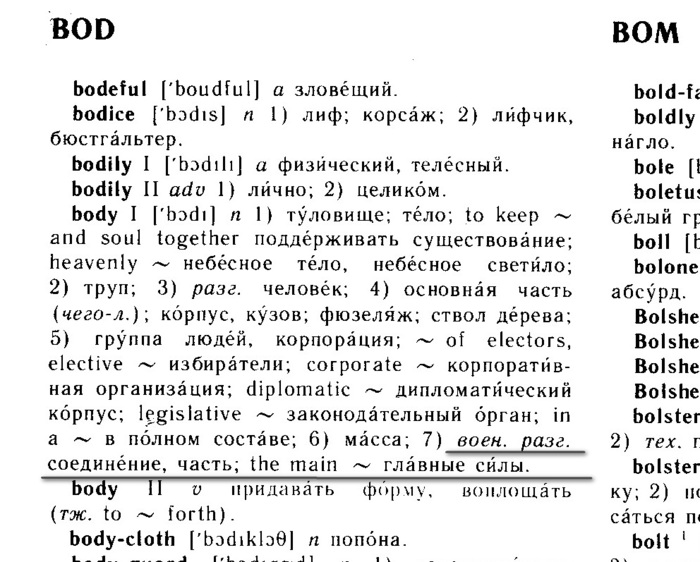

В заглавии, в таблице все приходные и расходные статьи бюджета СССР за 1924 – 1927 гг. все последующие годы вплоть до войны 1941 года они не менялись, за исключением цифр, которые имели одну тенденцию – рост расходов как на развитие, так и на социальные программы. Послевоенный период характеризуется уменьшением местных бюджетов в республиках пострадавших от военных действий, и в тоже время общегосударственные расходы на восстановление последствий войны, легли на все население страны.

После смерти Сталина, с приходом командно- административного произвола КПСС, вся доходная часть бюджетов была сосредоточена в центральном аппарате, который с «барского» соизволения решал судьбы регионов. В 1964 году известный венгерский революционер деятель Коминтерна, а впоследствии основатель Института мировой экономики международных отношений (ИМЭМО) АН СССР академик Е.С. Варга в своих предсмертных записках ставил вопрос:

- «А каковы реальные доходы тех, кто принадлежит к верхушке бюрократии, к правящему в стране слою? А лучше сказать, сколько платит государство в месяц самому себе? Этого не знает никто! Но каждый знает, под Москвой есть дачи - конечно государственные; при них постоянно 10-20 человек охраны, кроме того, садовники, повара, горничные, специальные врачи и медсестры, шоферы т.д. - всего до 40-50 человек прислуги. Все это оплачивает государство. Кроме того, естественно, имеется городская квартира с соответствующим обслуживанием и, по меньшей мере, еще одна дача на юге.

У них персональные спецпоезда, персональные самолеты, и те, и другие с кухней и поварами, персональные яхты, конечно же, множество автомобилей и шоферов обслуживающих и днем и ночью их самих и членов их семей. Они бесплатно получают или, по крайней мере, получали раньше (Как обстоит дело теперь, я не знаю) все продукты питания и прочие предметы потребления. Во что все это обходиться государству? Этого я не знаю! Но я знаю, что для обеспечения такого уровня жизни в Америке надо быть мультимиллионером! Только оплата самое малое 100 человек личной обслуги 30 - 40 тысяч долларов. Вместе с прочими расходами это составило более полумиллиона долларов в год»!

Если в период жизни и деятельности И. Сталина всегда остро стоял вопрос сокращения управленческого персонала, сокращения расходов на управление, то с середины 50-х появился шквал вакантных должностей для номенклатуры. Управленческий персонал вырос в десятки раз. СССР из «диктатуры пролетариата» превратился в командно-административную систему. Когда-то Каутский сам писал: «С другой стороны, правда, что парламентаризм представляет собою буржуазное средство господства, имеющее тенденцию всех депутатов, в том числе и анти-буржуазных, из служителей народа превратить в его господ, но одновременно и в прислужников буржуазии».

И он был прав.

Примечание:

• СИНЕКУРА (лат. sino cura - без заботы), в средине века церковная должность, прино¬сящая доход, но не связанная с выполнением каких-либо обязанностей или хотя бы с пребыванием в месте служения. В современном словоупотреблении синекура означает фиктивную, но доходную должность. Современная синекура имеет гораздо изощренные формы, приватизация объектов выполненных, якобы за государственный счет и сданных в доверительное управление, тендер на закупки и многое другое.

** Откуп, - система сбора налогов, состоявшая в том, что так называемый откупщик, уплачивая в казну определенную сумму, получал от государственной власти право собирать налог с населения в свою пользу. Откуп широко применялись в Московском государстве 16—17 и первой половине 18 вв., особенно по взиманию питейного сбора - косвенного обложения крепких напитков, главным образом водки и меда. На откуп отдавались также таможенные сборы, доходы с рыбной ловли и т. п. В середине 16 века продажа водки была объявлена казенной монополией. В городах и деревнях были открыты питейные дома. Они находились в казенном управлении, которое осуществляли «верные» люди - выборные кабацкие головы и целовальники. Сбор питейного налога отдавался также и на откуп. С упразднением внутренних таможен (1753) основным объектом Откупа стал питейный сбор. Манифестом 1 /VIII 1765 г. «верная» система была совсем отменена. С 1767 повсеместно, кроме Сибири, были введены Откупа на питейные сборы. Откупщикам были переданы бесплатно в пользование казенные кабаки, кружечные дворы и пр. и обещано «монаршее покровительство»; они получили ряд привилегий и право содержать стражу для борьбы с корчемством; над дверью питейного дома устанавливался государственный герб.

К 1811 Откупа были постепенно распространены и на Сибирь. Они приносили большой доход казне. Откупщики, спаивая и разоряя население, нажинали огромные состояния. Разорение крестьянства откупщиками приняло вскоре угрожающие масштабы. Откупа вызвали протест со стороны помещиков и удельного ведомства. Манифестом 2/IV 1817 г. Откупа были отменены во всех «великороссийских губерниях», кроме Сибири. Была введена казенная продажа питей. В результате повышения цен на вино это привело вскоре к развитию корчемства, к сокращению казенной продажи вина и к уменьшению доходов государства. Из-за сокращения винокурения сократился сбыт помещичьего хлеба. Законом 14/VII 1820 Откупа были восстановлены во всей «Великороссии», в 1843 - введены на Сев. Кавказе, в 1850 - в Закавказье. В 16 губерниях Украины, Белоруссии, Литвы и Прибалтийского края, где было сильно развито помещичье винокурение, откупная система применялась только в городах, местечках и в казенных селениях, в помещичьих же имениях была сохранена свободная продажа питей. В 1859 питейный доход казны составил 46% всех государственных доходов. В конце 50-х гг. среди крестьян, разоряемых откупщиками, началось сильное движение в пользу воздержания от вина. В 1859 оно широко распространилось в Поволжье и во многих местах приняло бурные формы, сопровождаясь разгромом питейных домов, столкновениями с полицией и войсками. Законом 26/X 1860 система откупов отменялась с 1863 повсеместно во всей России и на основании Положения о питейном сборе 4/VII 1861 заменена акцизной системой.

Лит.:

Второй пятилетний план развития народного хозяйства СССР (1933 – 37 гг.), издание Госплана СССР, М., 1934;

20 лет Советской власти, Статистический сборник, издание ЦУИХУ Госплана СССР, [Москва|, 1938.

|

Метки: История социализм финансы |

Понравилось: 17 пользователям

Бюрократические препоны на пути русской мысли |

В середине XIX века в центральном парке Нью-Йорка был поставлен прижизненный памятник «изобретателю» электромагнитного телеграфа. Памятник человеку, по специальности весьма далекому от техники и электричества, художнику - Самуэлю Морзе, запатентовавшим в 1837 г. аппарат, передающий сигналы на большие расстоянии, которым он оборудовал и 1844 г. опытную линию «Вашингтон – Балтимор».

Многим ли из русских даже, за исключением ученых, известно, что первый электрический телеграф изобретен в России бароном Шиллингом? Обыкновенно честь этого открытия приписывается американцу С. Морзе, хотя в действительности, последний только улучшил электромагнитный телеграф механическими приспособлениями и получил за это в 1868 г. в Париже международную награду в 400 тысяч франков. С тех пор Морзе почитается изобретателем телеграфа.

Ранее, открытие телеграфа приписывалось англичанину Куку, который даже не понимал устройства аппарата, изобретенного Шиллингом. Шиллинг построил первый в мире электромагнитный телеграф в начале тридцатых годов, свои приборы он открыто демонстрировал на лекциях общества естествоиспытателей. Его посетил в 1835 г. и император Николай Павлович, который написал на листе бумаги: «Je suis charme d’avoir fait ma visite & Schilling». («Я очарован, что посетил Шиллинга»). Это было первое безошибочно передано телеграфом сообщение! К сожалению, этот автограф, упоминаемый во многих заграничных изданиях и который еще в 1869 году видел академик Гамель, канул в лету.

Профессор физики Гейдельбергского университета Мунке, привез из Петербурга один экземпляр, из приборов Шиллинга к себе и демонстрировал его на своих лекциях. От одного из студентов, Гопнера, узнал об этом замечательном приборе англичанин Вильям Кук, изучавший изготовление анатомических препаратов, увлекся его идеей и, бросив все свои занятия, построил такой же прибор и отправился с ним в Англию, где и пропагандировал его. В мае 1837 г. он сошелся с профессором Уитстоном, и с этого времени начинается ввод телеграфа в Англии. Во взятой Куком и Уитстоном привилегии говорится только об усовершенствовании прибора, бывшего у профессора Мунке (!).

Такова судьба русского изобретения. Первоначально признанного «авторитетной комиссией» «нелепостью», а вскоре новой идеей воспользовались иностранцы, тогда как на долю настоящего изобретателя достались только забвение и почти полная неизвестность.

Независимо от этого, Шилингу принадлежит честь изобретения кабелей и воздушных проводников для телеграфа, что вызвало в «авторитетной комиссии» волну смеха: как это опутать землю проводами!?

В немецком издании: «Электро-магнитный телеграф» 1867 г. говорится: «Необходимо признать не только, что барон Павел Львович Шиллинг фон-Канштадт имеет большие заслуги по телеграфии, но также, что честь изо6ретения телеграфа принадлежит России». В середине XIX века это уже было признано в Германии, Австрии и Франции, и выяснена документально вся история изобретения Шиллинга, между тем в Poccии, имя русского изобретателя остается в тайне и почти неизвестно современному миру.

Еще несколько страниц из нереализованных русских идей:

Академия Наук присудила Премию имени В.Н. Мошнина по физике препаратору физического кабинета Московского университета, И. Ф. Усагину, за открытие им трансформации электрических токов. Нужно заметить, что это открытие сделано было г. Усагиным в 1872 году и в то же время было опубликовано в журнале «Электричество». Тогда г. Усагин не имел средств должным образом эксплуатировать свое изобретение, а в 1873 году иностранцы Голар и Гибс обнародовали открытие ими трансформацию токов, между тем как приоритет в этом открытии принадлежит И. Ф. Усагину.

Мастеровой Тульского завода Петров в 1876 году, изобрел винтовку значительно превосходящую выпускаемую на тот период, винтовку Бердана, при испытаниях новая винтовка попадала в цель на расстояние в 1200 аршин (850 метр), а пуля Бердана едва долетала и падала потеряв силу. Стоимость изготовления винтовки Петрова при производстве не превышала 10 рублей, в то же время производство лицензионного Бердана обходилось в 32 рубля.

Как извещает «Земледельческая газета» за 1877 год, существует русское изобретение – веялка Митрофана Андреевича Антонова, которая по своей незамысловатости (она может быть изготовлена каждым плотником), прочности, дешевизне и быстроте в работе далеко превосходит все иностранные веялки. Автор заметки свидетельствует, что сам испытал и дает адрес изобретателя: ст. Гавриловка, Курско-Азовской ж. д.

Русский народ уже тогда дал миру ряд великих ученых, изобретателей, техников, открывавших новые пути научного и технического развития. Однако и научные работы и технические открытия почти не находили производственного применения внутри страны. Почему авторы многих изобретений не оформляли свои приоритеты и не стремились получать на них патенты?

Высокая пошлина взимаемая государством за выдачу патента. Употребляя все средства на приобретение книг и приборов, покойный барон Шиллинг не оставил после себя денег даже на похороны. Родные его хоронили на свой счет.

Просьбы о выдаче патента разрешаются министром финансов или земледелия, или государственных имуществ, при этом, взыскивается пошлина от 90 до 450 руб., Патент выдается сроком на 5 или редко 10 лет, при одном маленьком условии: если в течении трети этого срока, изобретение не приводится в эксплуатацию, то действие патента прекращается.

Крупнейшие русские химики - Менделеев, Зинин, Меншуткин, Бутлеров, Кучеров и другие создали своими открытиями основу для глубокого технического переворота. Но великий Менделеев тщётно пытался заинтересовать хищный «расейский» капитал своими гениальными техническими предвидениями и проектами развития русской промышленности, изучения и использования природных богатств России; все эти проекты натыкались на глухую стену равнодушия и косности, тонули в дебрях бюрократических канцелярий.

Замечательный русский химик Зинин первым синтезировал анилин, открыл для химической промышленности новую эпоху органического синтеза, возможности получения из каменноугольной смолы анилиновых красок, лекарств, ароматических веществ, взрывчатых веществ. Однако попытки Зинина организовать в царской России производство анилиновых красок встречали лишь насмешки и издевательства. Ученый получал на научные работы 30 руб. в год (!), проводил свои опыты в необорудованном подвале. Его открытиями воспользовалась английская и особенно германская химическая промышленность, создавшая ряд новых отраслей производства огромного хозяйственного и военного значения.

Инженер Путей Сообщения И.А. Карышев и брат его, А.А. Карышев, обратились в Императорское Русское Техническое Общество с заявлением о разработке ими проекта подводной лодки и просили Совет Общества о рассмотрении этого проекта. Проект предполагал погружение аппарата с экипажем 11 человек на глубину 1200 футов, со скоростью 15-ти верст в час, и пребывать на сказанной глубине, без всплытия его на поверхность и без вреда для замкнутых в нем людей в течение 12-ти часов.

Дальнейшая история показала, что в Германии, в годы первой мировой войны было 372 подводных лодок, подобного типа, из них погибло 178, зато они потопили 5708 судов, из них 192 военных. А если бы реализация этого проекта осуществилась в России в 1890-х годах, то не было Цусимы, Порт-Артура и … позорного мира с Японией. Однако и это величайшее изобретение XIX века наткнулось в царской России на глухую стену мертвящего бюрократизма

В историографии существует мнение, что со времен Петра I торговля, промышленность, внешняя политика, даже внутреннее хозяйство Poccии находились под непосредственным руководством иностранцев. Это справедливо только отчасти! Да, император Петр прорубил окно. Через то окно он внес в свою родину свет знания, просвещение и науку. Он пригласил ученых и опытных людей. Он послал в Европу учиться русскую молодежь. Он сам поехал туда учиться.

Но Петр, как великий патриот выписал людей сведущих - учить уму разуму своих темных – подданных, но эти учителя ясно, точно и определенно знали, что они призваны только учить, но не господствовать. Они были учителя, но не начальство. Обучили и долой. Русские в России были и народ, и власть, - а иностранцы наемники.

Не стало Петра, и дело приняло другой оборот. Все эти шведы, немцы, французы и прочие забрали Россию в свои цепкие руки и стали повелевать ею, как своей собственностью. Теперь вся Россия поступила в рабство. Припомните Бирона, Миниха, Остермана... Каково же было положение наших князей, бояр и дворян? Какая тут могла быть русская самобытность!.. .

Правда, скоро много посбили спеси, у этих проходимцев, тем не менее, эти выходцы сохранили свое особенное положение даже и до XX века. Очень часто они окружали царей непроницаемым кольцом и никого из русских к престолу не допускали...

Русские князья, бояре и почетные служилые люди были если не оттеснены, то часто далеко не в том почете, какой им подобало. Им приходилось быть сдержаннее и осторожнее в своих мыслях и чувствах, ибо фаворитами при дворе стояли гордые, властолюбивые, самоуверенные, если не нахальные иностранцы.

Возьмем хотя бы администрацию. Высшие должности занимались преимущественно иностранцами, относившимися к России по меньшей мере презрительно, - а более низкие административные должности занимались хотя и русскими, но либералами, космополитами, с презрением относившимися к «квасному патриотизму»... Официальные сферы выработали «чиновника» и презрительно относились к «русскому человеку».

Согласно энциклопедии Березина 1876 г. том 3\3 стр.660:

«В Петербурге на 59 жителей приходится 1 чиновник, в Лондоне 1 на 100 жителей, в Берлине 1 на 117 жителей. На 17 жителей Петербурга приходится 1 военный, в Берлине 1 на 45, в Париже 1 на 50, а в Лондоне 1 на 122. Лиц придворной службы в Петербурге приходится 1 на 226 жителей, в Берлине 1 на 2622 человек».

Многие из pyccких ездили за границу и почти на всех из них «заграница» влияла пагубно в национальном отношении. Более глупые, видя заграницей культуру, роскошь и удобства, возвращались домой с презрением и омерзением ко всему русскому. Они приезжали домой только за тем, чтобы собрать крохи деньжонок из тех же питекантропов и опять вернуться заграницу. Другие понимали науку и просвещение запада, ценили его, ставили его идеалом для родины, - но к родине и к родному относились или безразлично и безучастно, или с намерением искоренения всего русского и насадить заграничные уставы и правила.

Основой патентного закона России служил Германский патентный закон, который монополизировал выдачу патентов в интересах государственной защиты монополий. Но в России этот закон играл роль тормоза, если не сказать точнее – роль экономического предательства. Неверие в русскую мысль, некомпетентность министерских чиновников при департаменте торговли и мануфактур, составляющих приемную комиссию, тормозило развитие науки и техники, душило просвещение и культуру, задерживало рост производительных сил, обрекало великий народ России на позорное отставание от других стран.

Это наглядно можно продемонстрировать статистикой таможенных органов России. Ежегодно в Россию за время с 1879 по 1882 год, прибывает более 800,000 иностранцев, в предшествовавшее же десятилетие ежегодно прибывало - до 950,000 иностранцев, за указанное время с 1879 по 1882 год в Россию прибыло ни болеe, ни менеe, как 9.148,000 человек иностранцев, обратно вернулось 8.000,000!

По национальностям указанное число иностранцев распределяется следующим образом: немцев (германских и австрийских подданных) 6.100,000 человек, чехов и других славян австрийских подданных - 77.000 человек, персиян 255,000 чел., французов 123,000 человек, турецких подданных 70,000 чел , румын, сербов и болгар 42.000 чел., англичан - 21,000 чел., итальянцев 17,000 чел., греков 1б,000 чел. и прочих национальностей (каждой в отдельности менее 15,000 чел.) 121,000 человек.

Так что приблизительно более 100.000 человек (сто тысяч!) ежегодно, остается в России Куда-же девается вся эта масса иностранцев?

Вот первые семена заграничной заразы. К ним можно присоединить большое еще пристрастие у нас к учителям, наставникам, дядькам, нянькам, даже управителям, поварам, горничным, портным и портнихам и т. п. из иностранцев и иностранок. Уж конечно все они превозносят все свое и уничтожают все русское. Бегут же к нам из насущного хлеба. Люди даровитые, ученые, художники, ремесленники, словом, к чему-нибудь способные, находят средства к жизни и дома. Если же они ни на что не годятся на своей родине, то какую же пользу принесут России?

Александр Булгаков – русский дипломат, сенатор, будучи в Неаполе имел беседу с английским дипломатом. Англичанин спросил: - «Есть ли в России глупые люди»? Несколько озадаченный таким вопросом Булгаков ответил: - «Вероятно есть и не менее, чем в Англии».

«Не в этом дело, – возразил англичанин, - вы меня не поняли, мне только хотелось узнать, почему ваше правительство употребляет на службу чужеземных глупцов, когда имеет своих»?

Во время царствования Николая I в министерствах делопроизводство велось на русском и французском языке, особо важные бумаги - только на французском. В правительственных учреждениях царил иностранный язык и только в 1900 году император Николай II повелел ввести в правительственных учреждениях русский язык.

Маленький исторический экскурс на бюрократию царского периода, которая тормозила не только изобретательскую мысль, но и развитие предпринимательства. Русская газета «Русский Труд» в 1906 году дает перечень инстанций, который необходимо преодолевать русскому, затевающему какое либо промышленное дело:

«Утверждение устава. Образование акционерного общества. Приискание технического персонала. Разрешение построек и установки машин. Разрешение на открытие работ. Организация кредита для предприятия. Система полицейского, финансового, санитарного, фабричного и иных надзоров и т. д.»

Иностранец, например немец, идет к своему нотариусу и пишет договор, общество готово. Идет на биржу и при самых небольших хлопотах и расходах «финансирует» дело, т. е. собирает капитал, но чаще всего получает государственную российскую дотацию (!). Правление устроено и общество, по конвенциям, заранее признаваемым в России, немедленно получает право на открытие операций и доступ к месторождениям».

И так не только во всех отраслях промышленности, но и во всех формах общественной жизни России. А в печати, и в историографии одна «беда» - русская инертность, леность и прочие косвенные признаки «тупости» русского характера, но, не задевая, однако, главного виновника – продажного русского бюрократа.

Ответственность бюрократии - фиктивна. Лишь изредка слышалось, что Первый Департамент, набравшись мужества, призвал к ответу перед законом того или другого из преступивших закон губернаторов. А, в общем, в глубине России, бесправная масса терпеливо несет на себе всю тяжесть административного произвола.

Жаловаться некуда, ибо жаловаться на чиновника его начальству - это значить искать защиты часто у того, кто поощрял к нарушению закона. Представители административной власти разных степеней, находятся как бы в союзе «взаимного страхования», друг друга поддерживают, друг другу содействуют, составляют одну прочную бюрократическую семью.

Так, устанавливается чиновничья безответственность. В лучшем случае эта безответственность оправдывается интересами «Престижа власти» в глазах населения, в худшем случае - это просто эгоистическая забота о собственных интересах. Мы видим, что бюрократический строй нашел себе в том законодательстве законченное выражение, и население лишено почти всякой возможности бороться с чиновничьим произволом.

На административный беспредел у Огарева вырвался крик отчаяния:

Скажите, как, какою силой

Закон природы извращен;

Восходит с Запада светило,

А на востоке мрак и сон?

А в это время на Западе… Посмотрите на цифры в таблице, на приведенном в заглавии рисунке. Где американское и французское правительства поставило себе в задачу покровительствовать изобретателям.

Но раз правительство взяло изобретателя под свою мощную руку – последний может быть твердо уверен, что изобретение его будет признано и санкционировано всеми, к кому бы он ни обратился, и что никто не станет оспаривать его прав. Европейские государства, например Германия и Австрия, да и Россия, далеки от этого правильного взгляда на вещи. Их патент – бюро - не что иное, как «справочное» бюро, в которое изобретатели представляют свои чертежи, рисунки, планы и обязательно - полное описание изобретения на соизволение бюрократической машины.

Французский и английский патентные законы, после подачи заявки и установления приоритета на изобретение, предоставляли время на доработку изобретения, в Англии до 9 месяцев со дня подачи заявки, автор имел право «доработать» как документацию, так и само изобретение.

Германский патентный закон с самого рождения в интересах роста промышленности, получило распространение выдача принудительной лицензии автору в интересах монополий, чего нельзя сказать о России.

Царский же патент, не связанный с основной обязанностью осуществления изобретения, носит таким образом полуколониальный характер, ибо он отмечает экономику страны, зависимой от иностранного капитала. Эта зависимость от иностранного капитала рельефно выступает и в других статьях «Положения о привилегиях на изобретение» 1896 г., устанавливающих особые льготы для иностранцев. Так, основная норма о новизне изобретения для патентоспособности его претерпевает изменения в пользу иностранцев. Эта практика использовалась для того, чтобы отбить всякую охоту к исследовательской работе у независимых изобретателей и предпринимателей.

Пришел Октябрь…. Грянула революция и, кpепocтнaя, холопья Poccия осталась в Крыму, в Порт-Артуре, легла в окопах первой мировой войны…

И перед Европой встала во весь свой могучий рост Россия свободная, с громадным будущим впереди, желавшая жить и распоряжаться своей жизнью. Помимо материальных благ, которыми богата земля и нивы, народ устремился к знаниям и обладанием духовного и интеллектуального богатства, неисчерпаемым источником народной мысли.

«Учителя» почувствовали, что «бессловесная масса рабов» уходит из рук, и начали ее удерживать остатками своего влияния, силой трехвековых традиций безропотного подчинения русского чиновничества. А «остатки» были немалые – это 200.000 помещиков и 16 миллионов (!) мещан, большая часть которых несла «тяжелую участь» русской бюрократии, украсив петлицы сюртуков алыми бантами готовых «вставить палки» молодой рабоче-крестьянской власти.

Посмотрите далее, кто сидит в городских и областных Советах. Вначале это были рабочие и солдаты. В годы военного коммунизма - два рабочих и один «буржуазный спец». Далее во всех учреждениях - уже два, а то и все три члена правления состояли из «спецов», в число которых обычно входят бывшие хозяева данного предприятия, в городских и губернских отделах «спецы» из старой, царской бюрократии. И так везде.

«Bсе возвращается на свои места». Поистине, неожиданные трюки выкидывает истоpия, ошарашивая горячие, но невежественные головы. В комиссариатах, кроме членов коллегий остальные директора и начальники департаментов – старые «спецы», здесь немало старых министров, товарищей министров, директоров и вице-директоров, членов комитета министерств и экспертов… Так дело обстоит во всех этих «Госпланах», «Совнархозах», «Наркоматах».

Посмотрите весьма интересную статистику, характеризующую состояние общества в период НЭПа. «О динамике распределения доходов» свидетельствует даваемая комиссией по налоговому законодательству Совнаркома, таблица в процентах, на какой увеличился в 1925/26 г. против 1924/25 г. средний душевой доход. В червонных рублях по каждой группе в отдельности:

1-я группа (пролетариат) - 20,9%

2-я группа (кустари и т. п.) - 12,6%

3-я группа (буржуазия) - 34,6%

4-я группа (нищие, деклассированные) – н.д.

5-я группа (батраки) - 20,0%

6-я группа (не нанимаемые крестьяне) - 25,7%

7-я группа (крестьяне с 1 рабочим) - 22,5%

8-я группа (крестьяне с 2 рабочими и больше) - 23%

Таким образом, душевой доход буржуазии (третья группа в кою входит заводская и фабричная администрация и общественное управление) по проценту прироста (и тем более абсолютно) значительно обгонял и рабочих и крестьян. Это объясняется в основном, конечно, так называемой «высокой конъюнктурой» 1925/26 г. для наживы частного капитала и отсутствием надлежащего налогового регулирования роста буржуазных доходов, проявившегося в то время в довольно отчетливых формах.

Кто в 20-х годах поступал и учился в институтах и университетах?

Уверен, вы не догадаетесь! После всех инсинуаций, которыми забита историография и бытует в общественном сознании, для вас это будет логическим откровением – учились грамотные! Это мещане и их дети, дети служителей культа, дети многочисленной российской администрации…

Поэтому критерий общественного мнения – деление страны на «коммуняк» и «некоммуняк» - это алогизм идеологической войны. Искони в российской общественной жизни существовало простое деление на славянофилов и варягофилов, оно легально преобладало веками, и политически не организованную. Это деление вытеснило все остальные политические, сословные. Оно доминирует над всем и вся.

Пример? 900 тысяч изобретений принятых, но не внедренных в производство к 1 мая 1933, - один из показателей существующего разрыва между возможностью и действительностью в области технической реконструкции всех областей народного хозяйства СССР.

ЦК ВКП(б) указывал, что: «использование изобретений, усовершенствований, рабочих предложений на предприятиях и в хозорганах поставлено совершенно неудовлетворительно, что является следствием волокиты и саботажа, проистекающих из вредительства классововраждебных элементов и от совершенно недопустимой косности, полной безответственности и недооценки хозяйственными, профсоюзными и партийными организациями всего значения массового изобретательства в создании повой техники, обеспечивающей в СССР невиданный в условиях капитализма рост производительности труда»

(Постановление от 26 октября 1930). Эта оценка остается верной в полной мере и на сегодняшний день.

Не стоит забывать, что творческие люди науки и техники люди весьма умеренных политических взглядов, для них престиж «русского», стоял гораздо выше всех политических предпочтений.

И все они в равной степени казались — и действительно были «неудобоваримыми» - «варягофилам - бюрократам», потому, что в их понятиях изобретательская мысль и их работа – это поддержка той власти, которую они саботировали и против которой они боролись. Чем глубже и серьезнее была научная деятельность русских ученых, тем ревностнее следило за ними и боролось бюрократия, опиравшаяся, в царское время, на монархизм и религию, при Советской власти на мнение иностранных держав.

Вводное постановление к декрету о патентах 1924 г. регулирует возобновление досоветских патентных прав – все как прежде. Меняются формулировки закона, но правовое содержание советского патента наиболее ярко выявляется в случае патентообладателя иностранца. Согласно от. 5 декрета о патентах «иностранные граждане пользуются правами на получение патента на изобретение наравне с гражданами СССР»; ст. 9 декрета относится в одинаковой мере и к патентообладателю—советскому гражданину и к иностранцу.

На практике, бюрократические уловки – концессионер оформляет патент на технологию или аппарат и… Не инвестирует Советскую промышленность, а получает Советскую «помощь» на изготовление, внедрение и прочее, так что Советская власть несла прямые убытки.

Главконнвеском испросил специальное разъяснение Совнаркома СССР ст. 5 и 9 декрета о патентах в отношении прав на оперативную деятельность иностранных патентообладателей. Бюрократы Совнаркома разъяснили, что названные статьи ни в коей мере не отменяют действующих на территории Союза ССР узаконений о порядке допущения иностранного капитала к промышленной, торговой и иной хозяйственной деятельности на территории Союза ССР, а равно и законов, регулирующих порядок открытия и приобретения промышленных и торговых предприятий (выписка из протокола Ms 78 заседания СНК СССР от 23 дек. 1924 г.).

Пример волокиты и саботажа некоторых изобретений бюрократией, описан в статье: «Тень развесистой клюквы».http://www.proza.ru/2015/08/08/687

Уэнделл Бердж в своей книге «Международные картели» М. 1947 г. пишет: «Монополии используют патентную систему для того, чтобы отбить всякую охоту к исследовательской работе у независимых изобретателей. «Патентная система, — как образно пишет автор книги, — играла роль полицейской власти на службе у «частных правительств».

В современной литературе можно найти массу примеров когда советские изобретатели находили свои творения в иностранном производстве – это соучастие нашей бюрократии «варягофилов» и пока мы будем находиться в «плену» наших законов, мы будем оставаться «темным» пятном в развитие и внедрении отечественной мысли.

Известный русский государственный деятель царского времени Сперанский, автор крупных законопроектов и реформ, так сформулировал ряд принципов жизни русского бюрократического аппарата, которые были актуальны в царское время и… по ныне:

— Формулировать законы таким образом, чтобы никто не смог воспользоваться самыми законными своими правами без бумажки, подписанной чиновником.

— Формулировать законы таким образом, чтобы их невозможно было выполнить все и полностью. Это для того, чтобы никто в империи не чувствовал себя невиновным перед законом и каждого можно было «привлечь». Поэтому, чтобы каждый, независимо от своего положения и заслуг, заходя в кабинет чиновника, трепетал.

— Периодически менять законы подзаконные акты, чтобы никто не мог изучить их настолько, чтобы воспользоваться ими в своих интересах в ущерб интересам бюрократии.

— Периодически менять формы документов, чтобы необходимо было периодически заново переоформлять свои законные права.

— Менять структуру и личный состав госаппарата так часто, чтобы никто не мог воспользоваться своими связями в аппарате и знаниями ходов-выходов в своих интересах в ущерб интересам бюрократии.

Единственный промежуток времени, когда на бюрократию одевали «узду» для присмирения – это сталинская эпоха с 1928 по 1953 г.г. когда многомиллионная армия народных корреспондентов выявляла деятельность бюрократии и требовала призвать их к ответу. И наказывали…

|

Метки: изобретение бюрократия сов.власть |

Два лика социализма |

Злоупотребление величайший враг могущества,

ибо что такое порядок?

- Сила, которая не боится себя умерить.

Попалась на глаза весьма знаменательная фотография, на которой запечатлено шествие двух руководителей государства пешком (!), без свиты референтов и секретарей, без кортежа, по всей видимости, или на совещание, или по рабочим местам. Судя по рекламной афише, фотография сделана в апреле – мае 1941 года. (Фильм «Первая конная», режиссера Ефима Дзигана, вышел в прокат в начале 1941 г.). Да и изображение М. И. Калинина уже выдает его преклонный возраст, он – конструктор Советской власти, достоин отдельной статьи.

Чем еще примечательно в фотографии? Отсутствие многочисленной охраны, это характеризует полное доверие к народу и обратное - уважение народа к власти.

Где или чем проявляется на фотографии наличие автократического режима личной власти, которым так щедро вписали в анналы истории?

Отстранением одного человека изменило бы ход развития страны? Вряд ли. Или конкретней - нет! Это был большой коллектив большевиков единомышленников, проникнутых фанатической целью социальной и экономической перемены.

Большинство правительств, во всех странах и всех временах, не стремятся, к каким бы то ни было переменам. Их цель в первую очередь заключается в «поддержании порядка», т. е. существующего порядка, и в защите или в отражении нападения изнутри или извне.

Советское же правительство открыто существует с преднамеренной целью изменить существующий порядок, причем не когда-нибудь, в отдаленном времени, а ныне, в пределах жизни существующего поколения; и эта перемена относится не только лишь к общим принципам, но и к самым интимным сторонам народной жизни.

Об этом отлично понимали, как зарубежные враги Советской власти, так и внутренние, в признаниях троцкистов, на процессах 37-х годов, было сказано, что цель - устранение верхушки ЦК партии.

О коллегиальном управлении страной очень точно выразился И. Сталин в интервью немецкому писателю Эмилем Людвигом 13 декабря 1931 года. На вопрос: - «Вокруг стола, за которым мы сидим, шестнадцать стульев. За границей, с одной стороны, знают, что СССР - страна, в которой все должно решаться коллегиально, а, с другой стороны, знают, что все решается единолично. Кто же решает?»

Ответ Сталина выразителен и определенен. Он сказал:

«Нет, единолично нельзя решать. Единоличные решения всегда или почти всегда—однобокие решения. Во всякой коллегии, во всяком коллективе имеются люди, с мнением которых надо считаться... На основании опыта трех революций мы знаем, что приблизительно из 100 единоличных решений, не проверенных, не исправленных коллективно, 90 решений — однобокие.

В нашем руководящем органе, в Центральном комитете нашей партии, который руководит всеми нашими советскими и партийными организациями, имеется около 70 членов. Среди этих 70 членов ЦК имеются наши лучшие промышленники, наши лучшие кооператоры, наши лучшие снабженцы, наши лучшие военные, наши лучшие пропагандисты, наши лучшие агитаторы, наши лучшие знатоки совхозов, наши лучшие знатоки колхозов, наши лучшие знатоки индивидуального крестьянского хозяйства, наши лучшие знатоки народностей Советского Союза и национальной политики.

В этом ареопаге сосредоточена мудрость нашей партии... Каждый имеет возможность внести свой опыт. Если бы этого не было, если бы решения принимались единолично, мы имели бы в своей работе серьезнейшие ошибки. Поскольку же каждый имеет возможность исправлять ошибки отдельных лиц, и поскольку мы считаемся с этими исправлениями, наши решения получаются более или менее правильными» .

Пришедшие к власти большевики отлично осознавали, что для подъема народа из варварства к передовой цивилизации необходимо освободить весь народ от подчинения и контроля, неизбежно связанных с институтами частной собственности на средства производства.

В военное время добиваются полной координации сил народа путем автократических приказов, исполнение которых обеспечивается суровыми карами. Преобразование социальной и экономической жизни всех и каждого представляется, однако, иную и более трудную задачу, чем отпор вторгшейся армии, и она не может быть достигнута безапелляционными приказами и запретами.

Она связана с необходимостью изменить сознание целого народа. Она требует всеобщего образования, настойчивой пропаганды, терпеливого объяснения и личного примера, воздействуя на каждого человека, любого возраста везде и повсюду.

Ясно, что такое преобразование общества не может быть делом, которое по плечу простой диктатуре, даже если она находится в руках величайшего из людей. По существу речь вообще не идет о том, чтобы создать еще одного «вождя» или даже единственного «вождя». Тут необходимо активное участие миллионов руководителей.

Влиять на жизнь людей, изменять сознание, обучать новым личным навыкам - для всего этого в большинстве случаев необходим непосредственный личный контакт на работе и в часы досуга. В сталинскую эпоху, это специфическое влияние осуществляется на деле не одним человеком, не государственными деятелями стоящими наверху, хотя они могут направлять ее; она осуществляется повсеместно миллионной массой отборных пролетариев, членов коммунистической партии, никогда не прекращающих своего личного общения с товарищами по работе.

«Коммунисты вперед», это не только призыв – это пример, который вдохновил народ на освобождение территории страны и подавления фашизма в Европе. После ВОВ именно коммунисты повели восстановление страны, после варварских разрушений, нанесенных полчищами европейских «освободителей».

Уже в 1947 году промышленный потенциал СССР был полностью восстановлен, а в 1950 году он вырос более чем в 2 раза по отношению к довоенному 1940 году. Ни одна из стран, пострадавших в войне, к этому времени не вышла даже на довоенный уровень несмотря на мощные финансовые вливания со стороны США.

Только за 5 послевоенных лет в колхозах и совхозах были заложены полезащитные лесные насаждения на площади 1,7 млн. га; кроме того, государственных лесов посажено и посеяно 2,9 млн. га.

В сентябрьском номере журнала «Нейшнл бизнес» ("National Business") за 1953 г. в статье Герберта Гарриса «Русские догоняют нас» отмечалось, что СССР по темпам роста экономической мощи опережает любую страну и что в настоящее время темпы роста в СССР в 2-3 раза выше, чем в США.

После смерти Сталина пришедшая номенклатура нанесла сильнейший удар по всем проектам развития страны. Об этом написаны сотни страниц, но самый колоссальный удар, о чем «скромно» умалчивает новая история - был удар по общине!

Два века христианизации, трехсотлетнее царское владычество, столыпинские реформы не смогли сломить русского крестьянина, за то «новая» номенклатура, узурпировав власть партии, профсоюзов, кооперации, за несколько лет претворила многовековую мечту феодалов – помещиков в жизнь – низвергнув русскую общину.

Согласно сталинской конституции 1936 года, статья 5 Конституции РСФСР социалистическая собственность в РСФСР имеет либо форму государственной собственности (всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений).

Коллективная собственность на средства производства и коллективный труд, вооружённый передовой современной техникой. Советское крестьянство, говорил И. В. Сталин, - «это совершенно новое крестьянство, подобного которому еще не знала история человечества».

В СССР к 1956 году существовало 93 тысячи колхозов, 4857 совхозов и 8985 МТС, (в том числе МЭС – машино-экскаваторные станции для ирригации). В чем разница между совхозами и колхозами? Совхозы и МТС созданы на средства государства, финансировались государством и руководство назначалось государством.

Колхозы формируются за счет доходов хозяйства, самостоятельное избрание правления и распределения доходов. К 1936 году 600 хозяйств были уже миллионерами. Земля была передана колхозам в бессрочное (вечное) пользование.

Кооперация является собственностью пайщиков, имеет в своей собственности сеть магазинов (80% торговли в сельской местности), промысловая кооперация, строительство и полное снабжение колхозов строительными материалами, в наличие склады, заготовительные конторы, перерабатывающие предприятия. На январь 1954г. насчитывалось 19960 сельских потребительских обществ. Вся деятельность которых осуществлялась на основе хозрасчета.

К началу 1956 года в стране насчитывалось: крупно-рогатого скота - 70421 тыс.голов; свиней – 56482 тыс. голов; овец и коз – 145653 тыс. голов, из которых более 60% принадлежало коллективной собственности колхозов, добавив сюда всю инфраструктуру колхозов, потребительской и промысловой кооперации, одним росчерком пера стала государственной собственностью!

Русская община в лице более восьмидесяти миллионов колхозников, артельщиков, промысловиков и кооператоров была жестоко ограблена. Закончилась эпоха сталинского социализма, девизом которой было: «Сохраним и преумножим»! Отныне девизом эпохи заката социализма стало: «Это все наше». И появились расхитители, несуны и потребители всех уровней - жить на дармовщину.

Автоматически формулируется вывод, чем отличались руководители, коммунисты сталинской эпохи от последующей – заката социализма.

Коммунисты сталинской эпохи, да и большинство населения страны - делали общее дело и несли личную ответственность.

Коммунисты после сталинского периода - обзавелись личным «делом» и характеризуются коллективной безответственностью.

Защита «чести» мундира, партии, министерства – ведомства выдвинулась на первое место. «Система своих не бросает!» стало девизом целой эпохи и прочно обосновалась в современном обществе. Непотопляемость бюрократии вылилась в игнорировании законов, в не компетенции руководителей всех уровней. Итог коллективной безответственности – бесконтрольное распоряжение бюджетных средств, казнокрадство и коррупционность системы.

Именно во второй период социализма советский идеологический аппарат, советская цензура погрязли в политических дрязгах высшего эшелона власти, социальная жизнь народа осталась без внимания, его выставили «жертвой» политики. Взять хотя бы депутатский корпус всех уровней власти, которые исполняли и формировали Власть Советов сталинской эпохи. А это миллионы заслуженных работников, рабочих и крестьян. Заслуженных, а не выслуженных.

Почему-то не уделяли этой важной стороне функционирования советской системы должного внимания. Возможно, это было связано с тем, что среди номенклатурных партийных работников мандат депутата Совета был лишь приложением к основной, партийной должности. На выполнение депутатских обязанностей времени оставалось мало. Избирателям далеко не всегда удавалось иметь дело с настоящими слугами народа, как называли депутатов советские средства массовой информации.

Народные избранники, сталинского периода, старались не афишировать свою деятельность, не выпячивали себя, не «пиарились», как бы сказали в наши дни. Большую часть депутатов объединяло следование определенным писаным и неписаным нормам и принципам депутатской этики. Единственной привилегией для них считалось служить народу.

Известные ученые, врачи, артисты театра и кино, другие заметные люди сталинского периода в качестве депутатов вели огромную кропотливую работу. Они поднимали важные общественные вопросы, добивались решения реальных жизненных проблем своих избирателей, учреждений, в которых они сами трудились. О том, как много они успевали сделать, используя свой депутатский статус, служило их доступность в любое время. Это было лицо власти и одновременно рупор народа к власти.

На протяжении всего сталинского периода сохранялось и использовалось право избирателей на отзыв депутата, не оправдавшего доверия большинства избирателей. Депутаты должны были регулярно отчитываться перед избирателями, прислушиваться к голосу масс, к критике снизу, реально заниматься нуждами избирателей, решением их проблем. Наказы и запросы избирателей рассматривались как приоритетные документы в работе депутатов. Право отзыва депутатов определяло их подконтрольность народу и полную зависимость депутатов от избирателей.

«…Запоминается последняя фраза», так выразился герой Юлиана Семенова. Таким образом, и общественный строй, какой запомнился большинству читателей, был закат социалистической эпохи, возвращение к которому было бы нежелательно.

Интервью И. Сталина, немецкому писателю Эмилю Людвигу:

http://www.magister.msk.ru/library/stalin/13-2.htm

http://rulibs.com/ru_zar/sci_politics/stalin/y/j1.html

|

Метки: социализм управление |

Чья воля убила Николая II? |

«Без рассуждения не твори осуждения»

Русская пословица

Одна громаднейшая ошибка всех, от махровых историков до рядового обывателя, в описании истории – это идеология и состав Советов.

Первые Советы после февральской революции – либерально-народные представители всех партий и сословий – творили новое право, создавали всевозможнейшие проекты переустройства политического, общественного и экономического быта России.

Какие только проекты не создавались на этих собраниях!

В эти дни была обнаружена удивительная универсальность знаний интеллигента и простого серого обывателя… Не было ни одного вопроса, который оказался бы не под-силу любому посетителю этих народных собраний.

Так думалось. На самом же деле оказалось, что все это творчество было «пленной мысли раздраженье», что после него осталось пустое место, смута и угар. Упоение свободой.

Позицию большевиков в отношении судьбы бывшего царя, четко выразил представитель партии ВКП(б) Стеклов 30 марта 1917 года, на Всероссийском совещании делегатов от Советов рабочих и солдатских депутатов и членов Временного правительства:

«Из разговоров с Временным Правительством, узнали, что оно их уже арестовало, правда, не так, как мы хотели, но все-таки арестовало. И тогда мы сделали Временному Правительству от Исполнительного Комитета заявление, в котором указали, что отнюдь не из мотивов личной мести или желания возмездия, хотя бы и заслуженного этими господами, но во имя интересов русской революции и свободы, столь дорого завоеванной русским народом, мы признаем необходимым немедленный арест всех без исключения членов бывшей царской фамилии, а также конфискацию всех их имуществ недвижимых и движимых и содержания их под стражей и арестом до тех пор, пока не последует отречение их от капиталов, которые они держат за границей и которых нельзя иначе, оттуда достать. (Бурные аплодисменты).

Отречение их всех за себя и за своих потомков навеки от всяких притязаний на Российский престол и лишений их навсегда прав российского гражданина. (Бурные аплодисменты).

Разрешение же вопроса о дальнейшей участи лиц бывшей императорской фамилии должно последовать не иначе, как по соглашению с Советом Рабочих и Солдатских Депутатов. (Голоса: правильно, аплодисменты).

И наконец, допущение комиссара Совета Рабочих и Солдатских Депутатов к участию в их аресте, содержании их под стражей и ведении с ними переговоров по пунктам, о которых я вам уже выше говорил».

Вторично вопрос о судьбе бывшего царя прозвучал уже 10 августа того же года на соединенном заседании ЦК советов и Исполнительного комитета крестьянских депутатов. Где Светлов сказал:

«Постановлением Временного Правительства бывший Царь Николай

Романов перевезен из Царского Села в одну из отдаленных губерний России. Полуофициальное сообщение по этому вопросу, данное журналистом Н.В. Некрасовым говорит, что причиной этого перевода является чрезвычайно важные политические соображения.

Мы, конечно, не можем оспаривать правильности этого шага

Временного Правительства. Если в его распоряжении имеются сведения, что бывший царь в интересах охраны революции должен находиться не в Царском Селе, а в каком-нибудь другом, более отдаленном городе России, то само собой разумеется революционная демократия не будет препятствовать и протестовать против такого шага.

Революционная демократия делегировавшая своих представителей

в состав Временного Правительства доверяет этому правительству, она уверена, что правительство сознает всю необходимость для революции надежной охраны бывшего царя и лишения его возможности каким бы то не было путем содействовать развитию контрреволюции. Конечно, пребывание бывшего царя в одной из отдаленных губерний Poссии будет способствовать тому, что никакие контрреволюционные организации не смогут входить с ним в cнoшения и использовать его имя для своих преступных целей.

И тем не менее, мы должны признать, что та обстановка, в которой совершился перевод бывшего царя, вызвала справедливое недоумение в среде революционной демократии и породила крайне нежелательное и опасное брожение в среде пролетарских и солдатских масс. Мы понимаем, конечно, что перевод бывшего царя должен был быть совершен без излишней огласки, но правительство должно было осведомить широкие массы населения о предпринимаемом им столь важном шаге, тем более, что за судьбой бывшего царя чутко следят миллионы русских рабочих, солдат и крестьян, отлично помнящих все то зло, которое причинил Николай II, Pocсии.

Скрывать от народа условия перевода царя это значит вызвать в нем подозрение, что кто-то, зачем-то хочет предпринять по отношению к бывшему царю такой акт, которым не может быть довольна революционная демократия.

Мы думает, что, конечно, в этом случае со стороны Временного Правительства не было сознательного желая скрыть от демократии своего решения. Мы верим, что это решение было продиктовано исключительно соображениями защиты революции, но факт остается фактом. Принятое и проведенное в жизнь в такой форме, оно вызвало в среде демократии некоторое недоверие к самой сущности этого решения.

И теперь являлось бы крайне желательным, чтобы Временное

Правительство исчерпывающим образом разъяснило всему народу

истинную обстановку перевода царя. Ибо, оставлять демократию во власти тех, совершенно неточных, а иногда и провокационных сведений об обстоятельствах переезда царя, которые дает буржуазная пресса, равносильно способствованию роста недоверия к Правительству солдатских, рабочих и крестьянских масс».

На что Керенский ответил:

«От имени Временного Правительства я даю торжественное обещание, что всякая попытка восстановить в России мoнapxический образ правления будет подавлен самым решительным, беспощадным образом».

Так что, никакого участия большевиков не имело быть места: ни к аресту, ни к переводу царской семьи в Тобольск, ни охрану их.

Далее: газета Временного Сибирского Правительства «Сибирская жизнь» 8 июня 1918 года полные сведения о содержании царской семьи в Тобольске и ее перевод «вынужденный» в Екатеринбург: (скан газеты в заголовке),

«В этом богоизбранном городе, обильном церквами, все было необычайно. И мирная, как будто ничем не потрево¬женная обывательская жизнь, и ее дешевизна, и несомненная безопасность, и достаточность разменной монеты.

А если к этому добавить наличность губернского комиссара временного правительства, милиции и советской власти в виде коалиции собственного совдепа (меньшевистского) и представительства от земства и города, то картина рисуется почти идеалистической. Таков был Тобольск еще в марте месяце.

Нa главной yлице города, ул. Свободы, в старинном казенном «губернаторском» доме помещался низложенный царь с семьей. Но и это несколько особенное обстоятельство на тобольской жизни не отразилось. Была отгорожена невысоким забором площадка пред домом, по которой и раньше никто не ходил, да вокруг дома стояла расставленная охрана т. называемого «отряда особого назначения».

И только. Знали, что охраняется бывшая царская семья, и больше ничем не интересовались. Охраняется и охраняется.

Но вот запахло весной, начали портиться дороги, и пpoникли первые тревожные слухи, а затем пришли и факты.

В конце марта с чрезвычайными предосторожностями в Тобольск прибыли два вооруженных отряда тюменского и омского совдепов, за ними ypaльский, еще омский, за ним латышский и т. д. и т.д.

Появление первого же (тюменского) отряда ознаменовалось вторжением в лучшую гостиницу, с обычными обысками, конфискациями «лишнего», и нападением на клубный буфет, где отряд бесплатно поужинал и заплатил за съеденное лишь через два дня, под давлением омского отряда. С отрядами являлись все какие-то особые или чрезвычайные комиссары, подлинность которых впоследствии подвергалась сомнению (они и оказались не «настоящими»). Но пока что они поспешали наводить на обывателей ужас.

При этом каждый такой комиссар неизменно зачем-то добивался свидания с бывшим царем. Но неизменно же такие домогательства встречали отпор со стороны отрада особого назначения.

Отряд считал себя подчиненным только центральной власти и отрицал за местным совдепом, его отрядом или комиссаром право вторгаться в дело охраны бывшего царя, справедливо полагая, что столь домогающиеся свидания лица могут оказаться или провокаторами или пособниками бегства.

Но один из прибывших отрядов решил добиваться смены отряда особого назначения и в этих целях пригрозил изоляцией, т. е. лишением воды и освещения зданий, занятых семьей бывшего царя и охраной. Отряд особого назначения ответил на это фактической подготовкой к бою, вооружившись до зубов. Конечно, всякие домогательства немедленно прекратились.

Но вот в самую отчаянную распутицу, когда Иртыш вздулся до краев, на улицах Тобольска показалась подводы, везшие еще один вооруженный отряд. Это был московский отряд с комиссаром Яковлевым во главе, у которого были и нecoмненные мандаты центральной власти и какие-то действительно чрезвычайнные полномочия.

Перед ленинской подписью, проверенной по телеграфу, отряд особого назначения спасовал и допустил Яковлева к бывшему царю. Присутствовавшая, про этом свидании, Алиса категорически заявила о своем намерении не расставаться с мужем, увоз которого был предрешен.

И вот, в одно весеннее утро Николай, Алиса и одна из их дочерей Мария выехали уже под охраной московского отряда и 8 человек отряда особого назначения на лошадях к Тюмени. Здесь благополучно сели в приготовленный поезд и двинулись северным путем к Moскве.

Но, зачуяв какие-то угрожающие симптомы в Екатеринбурге, ycпели повернуть поезд на Тюмень к Омску. А пред Омском узнали о готовящейся и здесь вооруженной встрече и снова поехали через Екатеринбург.

Орудия и отряды на екатеринбургском вокзале не допускали сомнений насчет ближайших настроений уральцев, и, когда поезд бывшего царя въехал между рядами товарных вагонов, комиссар Яковлев исчез. А 8 человек отряда особого назначения были разоружены и арестованы, но потом уральский совдеп разрешил им вернуться в Тобольск.

От комиссара Яковлева в это время пришла в тобольский совдеп телеграмма, гласившая, что он вынужден был сложить свои полномочия и выехать в Москву для доклада совету народных комиссаров.

А еще через нисколько дней агентские телеграммы принесли коротенькое официальное извещение ЦИКа (но не самого Совета Народных Комиссаров), что Николай находится под охраной уральского отряда, который, кстати сказать, вынес резолюцию насчет соглашательства и контрреволюционности Ленина.

Так Николай и продолжает оставаться в Екатеринбурге, куда в конце мая доставлены и остальные члены его семьи.

Губернаторский дом в Тобольске получил, наконец, положенное по статуту назначение - его занял тобольский совдеп».

Чья воля остановила перевод Николая II, с семьей в Москву? И где большевистское большинство в Советах Екатеринбурга?

Если даже Московский совет состоял из 31 процента, так называемых большевиков и сочувствующих! Во всех Советах губерний и городов преобладали царские опричники – члены бывшей царской администрации и их местныхуправлений.

Та же «Сибирская жизнь» 10-го августа 1918 года публикует материал: