-Цитатник

Защита дома от сглаза и порчи после прихода гостей Кто из нас не любит принимать гостей? ...

Без заголовка - (0)Защита дома от сглаза и порчи после прихода гостей Кто из нас не любит принимать гостей? ...

Три жизни Айседоры Дункан - (0)...

Плеер - (0)Получаем код плеера с помощью Рамочника Урок годится только для ЛиРу. Как сделать это на ...

Хор Турецкого- Юбилейный концерт в Кремле - (0)«Хор Турецкого» — музыкальный коллектив под руководством народного артиста России Михаила Туре...

-Рубрики

- Музыка (110)

- саксафон (11)

- Танцы (танго, вальс и прочее) (4)

- классика (3)

- Духовой оркестр (1)

- Еврейская символика (51)

- Искусство (50)

- Живопись (28)

- оперетта, опера, балет (8)

- Стихи (47)

- Стихи классиков мировой поэзии (14)

- Мудрость (3)

- Марина Цветаева (2)

- Разное... (16)

- Достопримечательности Мира (15)

- Петергоф (6)

- Путешествия (4)

- Золотое кольцо России (3)

- Древнерусское зодчество (1)

- Притчи, сказки (11)

- Любовь, Счастье, Душа... (9)

- Дизайн (8)

- Времена года (7)

- Зима (5)

- Лето (1)

- Юмор (7)

- Психология, самосознание.... (5)

- Все для женщины (3)

- ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ (2)

- Айседора Дункан (2)

- Мода, антиквар, увелирные изделия и прочее (1)

- (0)

- Цитаты (0)

-Музыка

- Очень красивая мелодия

- Слушали: 268497 Комментарии: 2

- Расскажи Андрей Бандера и Рада Рай

- Слушали: 3542 Комментарии: 1

- Вороные кони

- Слушали: 2836 Комментарии: 0

- Юрий Визбор - "Ты у меня одна"

- Слушали: 14437 Комментарии: 0

- Вальс в лесу. Муз. и исп. - Сергей Исаев, стихи - Петр Давыдов

- Слушали: 43527 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

-Постоянные читатели

-Статистика

Вложенные рубрики: Путешествия(4), Петергоф(6), Золотое кольцо России(3), Древнерусское зодчество(1)

Другие рубрики в этом дневнике: Юмор(7), Цитаты (0), Стихи(47), Разное...(16), Психология, самосознание.... (5), Притчи, сказки (11), Музыка(110), Мода, антиквар, увелирные изделия и прочее(1), Любовь, Счастье, Душа...(9), Искусство(50), ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ(2), Еврейская символика(51), Дизайн(8), Все для женщины (3), Времена года(7), (0)

Тайланд, Белый храм - Пусть ваша жизнь будет такой же легкой и воздушной. |

Дневник |

Храм Ват Ронг Кхун или Белый храм - это какая-то абсолютно сюрреалистическая космическая сказка. Многие называют Чалермчая Каситпипата, архитектора, задумавшего этот грандиозный проект, современным Иеронимом Босхом. Сам же он сравнивает себя со знаменитым архитектором Антонио Гауди, посвятившим всю свою жизнь строительству собора Саграда Фамилия.

Белый храм - олицетворение чистоты Будды и нирваны.Строительство храма было задумано в 1998 году.Планируется возвести 9 сооружений. Строительство продолжается уже много лет, а сам архитектор говорит, что на завершение проекта уйдёт около 90 лет.После его смерти все планы продолжит воплощать в жизнь целая армия молодых архитекторов, которых он обучает.

Что примечательно, архитектор и художник Чалермчай отказался от спонсирования строительства, чтобы никто не смог ограничивать его фантазию и планы - все деньги идут от продажи работ художника и пожертвований. Храм расположен в провинции Чианг Рай в 15-ти километрах на юг от города по шоссе №1.

Белый Храм отличается от любого другого храма Таиланда. Его пхра убосот - самая святая часть храма, спроектирован в белом цвете с белым стеклом. Белый цвет олицетворяет чистоту Будды, а белое стекло говорит о том, что мудрость Будды ярко сияет на земле и во всей Вселенной.

Мост, ведущий к убосоту, означает переход от бесконечного цикла перерождений к Обители Будды. Небольшой полукруг перед мостом показывает земной мир. Большой круг с клыками - это пасть демона Раху, олицетворяющая несовершенство человеческого ума и грешников, страдающих в аду.

Все картины в убосоте написаны в золотых тонах. Четыре стены, потолок и пол заполнены картинами, рисующими попытки избежать искушений и достичь нирваны.

Четыре вида животных на крыше олицетворяют землю, воду, огонь и воздух. Слон стоит за землю, нага - за воду, крылья лебедя - за воздух, а грива льва - за огонь.

9 зданий, строительство которых продолжается, будут состоять из убосота, залы с реликвиями Будды, залы с изображениями Будды, залы молитв, залы созерцания, дома монахов, дверного фасада Буддавасы (перечисления 24 предыдущих Будд), галереи искусства и туалетов.

Архитектор также заявляет, что он построил самые красивый туалет в мире. Он говорит, что он хотел донести мысль, что белый храм символизирует человеческий ум, а золотой туалет - это символ его восприимчивости.

"Я знаю, что люди будут много говорить о золотом туалете, потому, что они уделяют больше внимания физическим объектам со структурой и формой, а их ум более деликатен, сложен и его не так-то легко понять" - также говорит Чалермчай.

Что примечательно, храм хорош и на фоне рассвета, чистого голубого неба и хмурого облачного, заката, или освящённый луной...

|

Петергоф - Воронихинские колоннады |

Дневник |

Воронихинские колоннады

Воронихинские колоннады

Партерные цветники замыкаются стройными беломраморными Воронихинскими колоннадами с золочеными куполами и вазами. Их вытянутые на 21 метр фасады, подобно кулисам, отделяют партеры от зеленого массива парка. Из вершин куполов, поднятых на девятиметровую высоту, бьет вода. Стекая по ним и прикрывая прозрачным тюлем, большие полуциркульные окна павильонов, она ниспадает в мраморные бассейны. Струи переливаются и над тремя золочеными вазами, расставленными на кровле колоннады. Белый мрамор карнизов и балюстрад, серый мрамор колонн гармонируют с розовым гранитом цоколя, лестниц и парными изваяниями львов, высеченных из того же материала.

В петровское время на месте колоннады стояли деревянные «галереи маленькие с каморками», в которых по проекту М. Земцова предполагалось поместить семь фонтанов. Из задуманных Петром «водяных курьезов» в восточной галерее «колокольный игральный мастер» И. Ферстер установил только клокшпиль - музыкальный инструмент с хрустальными колоколами, изготовленными на Ямбургском стекольном заводе. В 1745 году мастер Бальтазар Фрис поставил в западной галерее водяной орган, или, как его называли, «егерскую штуку». Во время игры органа вода приводила в движение деревянные раскрашенные скульптуры - егеря, трубящего в рог, сатиров, играющих на флейтах, собак, с лаем преследующих оленя, и двенадцать певчих птиц. Звуки в фигурах «егерской штуки» воспроизводились с помощью мехов.

В 1800 - 1803 годах взамен обветшавших деревянных галерей соорудили по проекту Воронихина кирпичные, облицованные пудостским камнем, с мраморными колоннами, цоколем и крыльцами из гранита. На колоннадах поставили свинцовые вызолоченные фонтанные чаши, купола покрыли листами золоченой латуни и вывели на их вершины «трубки с вододействием». На крыльцах установили изваяния львов, вырубленные по моделям И. Прокофьева.

За проект петергофских колоннад Воронихину было присвоено звание архитектор. Историческая традиция утвердила за ними название Воронихинских. Через полвека А. Штакеншнейдер облицевал колоннады каррарским мрамором, употребив 30 тысяч пудов этого благородного материала. Тогда же полы колоннад выложили цветной венецианской мозаикой. В период оккупации Петергофа облицовка колоннад была сильно повреждена, фонтанные вазы, и обшивка куполов похищены. В 1966 году реставраторы вернули колоннадам утраченный облик.

|

Петергоф - фонтаны (Большой каскад) |

Дневник |

Большой каскад

Художественный замысел оформления Большого каскада восходит к началу XVIII века. Его идея – прославление тожества России, получившей выход к Балтийскому морю и ставшей одной из могущественных держав Европы. Эта идея в аллегорической форме многократно утверждается в скульптурном убранстве Каскада. Более 30 бронзовых золоченых статуй богов и героев древности, 29 барельефов на мифологические сюжеты в той или иной форме трактуют эту тему. Общая сюжетная канва скульптурной декорации воплощает три темы: прославление триумфальной победы России в борьбе со Швецией в ходе Северной войны, хвала России, плодородной и могущественной, подчинившей себе водную стихию, и сатира на побежденного врага.

Композиционный и идейный центр всего грандиозного фонтанного комплекса – это скульптурная группа “Самсона российского, рыкающего льва Свейского преславно растерзавшего”. Трехметровая статуя, в образе библейского героя представляющая Россию-победительницу, установлена на постаменте, напоминающем скалу, и окружена восемью водометами, бьющими из пастей золоченых дельфинов. Над ними, вырываясь и пасти поверженного льва, взлетает 20-метровый водяной столб.

Здесь, в самом центре всего ансамбля Нижнего парка, иносказательный смысл скульптурной группы “Самсон, разрывающий пасть льва” обретает особое значение. Монумент был воздвигнут в 1735 году, в честь двадцатилетнего юбилея Полтавской победы, окончательно решившей исход войны в пользу России. Создателем его был К. Растрелли. Знаменитая битва произошла 27 июня 1709 года, в день святого Самсония, считавшегося “небесным” покровителем русского воинства, а герб Швеции включает изображение льва. Таким образом, в скульптурном монументе получает окончательное оформление основная идея, определившая цель создания Петергофской резиденции – прославление России, победившей грозного врага.

Главенствующее положение фонтана “Самсон” как кульминации всей композиции, помимо высоты струи и ее мощности подчеркивается еще одним интересным эффектом: когда включаются фонтаны Петродворца, появляется вода в разинутой пасти льва, готовая взметнуться вверх, но еще не работают “Тритоны” на верхней террасе каскада, “Сирены” и “Наяды”, находящиеся на поребрике ковша. И только тогда, когда высота струи Самсона достигнет пределов, символически демонстрируя победу, из раковин, в которые трубят морские божества, вырываются широкими дугами фонтанные струи: повелители воды как бы трубят славу богатырю, одолевшему врага. Одним из основных элементов Большого каскада служит разнообразное использование водных струй. Главный элемент здесь – столб воды фонтана “Самсон”. Сто сорок две струи, переливающиеся над 64 фонтанами каскада, соединяясь и перекрещиваясь, создают ажурный рисунок, завершающий архитектуру этого монументального сооружения. Вода использована как активный участник художественного решения, включена в композицию многих статуй. Движение воды подчеркивает динамичность скульптур, запечатлевших “победительные образы славы России”.

Также велика роль скульптуры в композиции Большого каскада. Она не только украшает его, но и связывает различные части ансамбля в единое целое, сочетаясь с архитектурой и художественным оформлением. Большой каскад создавался одновременно с дворцом “Монплезир”. Однако первоначальная скульптура была изготовлена из свинца. Свинцовая декоративная скульптура Большого каскада, выполненная К. Растрелли, Ф. Вассу по рисункам Ж.-Б. Леблона, И. Браунштейна, Н. Микетти и М.Г. Земцова, к концу XVIII века пришла в ветхость. 19 августа 1799 года был издан указ отлить новые скульптуры из бронзы. В создании новых скульптур приняла участие плеяда блестящих русских скульпторов XVIII века. Многие статуи были воссозданы по античным оригиналам, для других модели изготовили Ф. Щедрин (“Персей” и “Сирены”), Ф. Шубин (“Пандора”) и другие. Скульптурная группа фонтана “Самсон” отливалась по модели выдающегося русского мастера скульптуры М. Козловского, автора памятника Суворову на Марсовом поле в Петербурге. Каскад, сооруженный в 1714 –1721 гг. сохранил свой первоначальный облик до наших дней. 14 сентября 1947 года состоялось торжественное открытие вновь воссозданного после войны Большого каскада.

Симметрично по отношению к Большому каскаду, в западной и восточной частях Нижнего парка, украшающие естественный склон, который окаймляет парк с юга. В восточной части – это каскад “Шахматная гора”, в западной – каскад “Золотая гора”.

Вход в Грот

Выход в Аллее фонтанов (к Финскому заливу)

Выход в Аллее фонтанов (к Финскому заливу)

|

Петергоф - Нижний парк, Аллея фонтанов |

Дневник |

Аллея фонтанов - Вид с морского вокзала

По обеим сторонам Морского канала расположены «Нишельные» фонтаны. Их бассейны напоминали по своей форме садовые корзинки с двумя ручками. В середине каждого бассейна установили деревянные вазы, из которых били по 20 вертикальных струй. В 1853 году архитектор А. Штакеншнейдер предложил переделать «Нишельные» фонтаны. Их оформление изменилось. Вазы были убраны, бассейнам начали придавать круглую форму, а в центре каждого из них появились водометы с одной вертикальной струей. Предполагалось поребрики всех бассейнов, изготовленных из пудостского камня, заменить мраморными. Мастера Петергофской гранильной фабрики установили к 1860 году 14 мраморных бассейнов - от ковша до Марлинского моста, а остальные бассейны были окрашены под цвет мрамора.

В годы войны фашисты подорвали напорные трубопроводы и колодцы с регулирующими устройствами, повредили мраморные поребрики бассейна, похитили маскароны. Аллея фонтанов была введена в действие 25 августа 1946 года. Строгая по оформлению, но выразительная Аллея фонтанов не только усиливает парадный характер Нижнего парка, но и придает художественную законченность, цельность всему центральному ансамблю.

Аллея фонтанов - вид на Финский залив

|

Петергоф - фонтаны в Нижнем парке |

Дневник |

Фонтаны "Адам" и "Ева"

Это два одинаковых фонтана, которые замыкают перспективы косых аллей, ведущих от Большого каскада к “Эрмитажу” и “Монплезиру”. В центре восьмигранных бассейнов установлены мраморные статуи, окруженные венком из 16 струй. В восточной части Нижнего парка расположен “Адам”, в западной – “Ева”. Каждое из сооружений замыкает перспективу восьми аллей, радиусом сходящихся к площадке и бассейну, где стоит скульптура.

Фонтан “Адам” – один из первых фонтанов в Нижнем парке. Фонтан “Ева” на несколько лет младше. Мраморные статуи, созданные Дж. Бонацца по оригиналам А. Рицци в Венеции, привезенные Россию в 1717 году, были, по мнению современников так хороши, что и “в славной Версалии таких мало видели”. Однако фонтан “Адам” был открыт лишь в 1722 году, а “Ева” – в 1726. Сооружались оба фонтана по проектам архитектора Н. Микетти. В 1949 году оба фонтана, значительно пострадавшие после войны, были восстановлены.

|

Карта Петергофа. План-схема Петергофского парка |

Дневник |

|

Путешествие в "Русский Версаль" - Петергоф |

Дневник |

Приглашаю Вас в путешествие в один из знаменитых пригородов Санкт Петербурга - изысканный, блистательный Петергоф. «Русский Версаль», прославленная «столица фонтанов» была когда-то средоточием праздничной придворной жизни, а сегодня привлекает тысячи туристов всего мира.

В начале XVIII века Петр I мечтал построить рядом с северной столицей новый Версаль, поразивший его воображение во время путешествия во Францию. Каменные «Верхние палаты» (Большой дворец), дворцы Монплезир и Марли, Верхний и Нижний парки, 16 больших фонтанов, Большой и Марлинский каскады, деревянные галереи и павильоны, мраморная, алебастровая и деревянная скульптура, узорные цветники и редкие растения в керамических вазах — все это появилось на пустынном берегу Финского залива всего лишь за несколько лет. Петр I увидел при жизни воплощение своей мечты — «приморский парадиз»: фонтаны его новой резиденции по своей силе и роскоши превзошли французский Версаль, и Петергоф стал символом расцвета преображенной России.

С тех пор почти для всех русских императоров Петергоф оставался любимым детищем. Строились новые дворцы и усадьбы, пополнялась дворцовая художественная коллекция, создавались великолепные скульптуры для украшения фонтанов и парков. В 1918 г. дворцы и парки Петергофа были превращены в музейный комплекс и уже вскоре стали местом настоящего паломничества туристов.

Жизнь знаменитого музея резко оборвалась в сентябре 1941 года, когда Петергоф был захвачен фашистскими войсками, и к моменту освобождения в январе 1944 года былой петровский «парадиз» являл собою выжженные руины: от Большого дворца осталась пустая выгоревшая коробка, дворец Марли был взорван, уничтожено декоративное убранство Коттеджа, Эрмитажа, жестоко изуродован Монплезир. Парки и фонтаны были разорены. Западные эксперты, осмотрев разрушения, вынесли приговор: «русский Версаль» восстановлению не подлежит — он утрачен навсегда.

Но в том же 1944 году началось возрождение дворцово-паркового комплекса, и вскоре он уже был вновь открыт для посетителей, хотя долго еще экскурсоводы вместо статуй и фонтанов показывали посетителям фотографии. Самые талантливые художники и реставраторы, опытные научные работники трудились над восстановлением дворцов, фонтанов, парков, разыскивали и возвращали предметы из художественных коллекций, и великолепный Петергоф буквально поднимался из пепла.

Сегодня музей-заповедник Петергоф, объединяющий сады и парки площадью более 1000 гектаров и 20 отдельных музеев, входит в число особо ценных объектов культурного наследия народов России и в перечень памятников мирового наследия ЮНЕСКО.

В самом Петергофе можно посетить один из малых дворцов ( на выбор экскурсовода), и познакомиться с его нарядными интерьерами и художественным убранством. Во время экскурсии по Нижнему парку в летнее время вы сможете любоваться сверкающими струями фонтанов, зеленой листвой парков, нарядными узорами цветников и прекрасными статуями. Дети и взрослые получают огромное удовольствие от фонтанов-шутих и музыкальных концертов перед Каскадом «Шахматная горка», а полюбовавшись панорамой Финского залива у дворца Монплезир, становится понятно, почему Петр I называл Петергоф «парадизом».

Петергоф

Ансамбль парков, дворцов и фонтанов Петергофа-Петродворца, расположенный в 29 км от Санкт-Петербурга и возникший в первой четверти XVIII века, является своеобразным триумфальным памятником в честь успешного завершения борьбы России за выход к Балтийскому морю. Регулярные парки, 144 фонтана и 3 каскада, золоченые статуи богов и героев древности, величественная архитектура дворцов – все это выражает идею торжества России, “пирующей на морском просторе”. Петродворец – это памятник огромной художественной ценности. Он принадлежит сокровищнице мирового искусства, является высоким достижением культуры. На протяжении двух веков в создании дворцов и парков участвовали многие талантливые архитекторы, художники, скульпторы и мастера ландшафтного искусства.

Начало строительства Петродворца датируется 1714-м годом. Замысел создания ансамбля (основная схема планировки центральной и восточной частей Нижнего парка, соединение в одно композиционное целое дворца, грота и канала) принадлежит Петру I. Нередко, упоминая о желании Петра видеть здесь, В Петергофе резиденцию, которая “первейшим государям приличествует” и, исходя из внешнего сходства некоторых петергофских сооружений с версальскими, Петергоф называли “Русским Версалем”. “Петергоф часто сравнивают с Версалем, - писал известный художник и историк искусства Александр Бенуа, - но это по недоразумению”. Он отметил, что совершенно особый характер Петергофу придает море. Он как бы родился из пены моря. Фонтаны в Петергофе не придаток, а главное. Они являются символическим выражением водного царства, тучей брызг того моря, которое плещется у берегов Петергофа. Эта органическая связь с морем и есть главная особенность ансамбля, хорошо выявленная его строителями.

Главными исполнителями указаний Петра I были архитекторы И. Браунштейн, Ж.-Б. Леблон, Н. Минетти, М. Земцов, Т. Усов, П. Еропкин, И. Устинов, Ф. Исаков, гидротехники В. Туволков и П. Суалем, скульптор К. Растрелли и его русские ученики, а также садоводы Л. Гарнихфельт, А. Борисов. Каждый из них сыграл значительную роль, воплощая замысел Петра I,проявив при этом художественный вкус и творческую оригинальность. Огромная заслуга принадлежит строительным командам “Канцелярии от строений”, мастерам и подмастерьям садового, фонтанного, живописного, резного дела и другим специалистам, приехавшим со всех концов России и приглашенным из-за границы.

В 1723 году формирование Петергофского дворцово-паркового ансамбля было в основном закончено. К этому времени сложились почти все планировочные элементы Нижнего парка и Верхнего сада, построены Большой дворец и “Монплезир”, сооружена водопроводящая система фонтанов.

Уникальный водовод Петергофа создан в 1720-1721 гг. по проекту русского инженера-гидравлика Василия Туволкова. Общая длина каналов водовода – 49 км, на его трассе расположено 18 прудов-хранилищ, вмещающих более 1млн. 300 тыс. кубических метров воды и занимающих площадь почти 100 гектаров. Главная особенность петергофской системы водоснабжения заключается в отсутствии каких-либо водонапорных сооружений и насосов: здесь используется принцип сообщающихся сосудов – разница в уровнях, на которых расположены пруды и фонтаны.

Большой урон всему ансамблю нанесла Великая Отечественная война. С первых ее дней начались работы по спасению и эвакуации музейных ценностей. Сотрудники музея и парковые рабочие укрывали в земле скульптуру, упаковывали и отправляли в тыл произведения искусства. За три месяца с начала войны до захвата Петергофа немцами 22 сентября 1941 года, из дворцов и павильонов было эвакуировано 16 тысяч музейных экспонатов живописи, фарфора, стекла, мебели, тканей. Мраморная скульптура парков и часть бронзовой были укрыты в тайниках на территории Верхнего сада и Нижнего парка. С сентября 1941 по январь 1944 года немцы разграбили и вывезли из Петергофа несколько тысяч музейных экспонатов. Они уничтожили Большой дворец, Марли, Ольгин и Розовый павильоны, Английский дворец. Варварски разрушили “Монплезир”, “Эрмитаж”, “Царицын павильон” и “Коттедж”.

Сразу после освобождения города по распоряжению правительства начинается реставрация. Уже 17 июля 1945 года Нижний парк открылся для посетителей. В 1946-1956 годах была воссоздана утраченная скульптура и восстановлены фонтаны. 25 августа 1946 года состоялся пуск первых 38 фонтанов, а 14 сентября 1947 года заработали все фонтаны.

В архитектурно-художественный ансамбль Петродворца входят два зеленых массива – Верхний сад (15 га) и Нижний парк (102,5 га). Верхний сад расположен над естественным склоном, а от подножия склона до Финского залива (ширина 0,5 км) простирается Нижний парк. Связующим звеном композиции парков служит Большой дворец.

Автор первоначального проекта дворца неизвестен. В основе первого варианта лежали рисунки Петра I. Работы начались в 1714 году. С 1716 года руководство строительством дворца было поручено французскому архитектору Ж.-Б. Леблону, которого Петр пригласил в Россию для возведения зданий в новой столице Санкт–Петербурге. Ж.-Б. Леблон подчеркнул парадное значение дворца: построил сквозной парадный вестибюль с колоннами, расширил двери и окна, а центральном зале, украсил его деревянными панелями, живописью и резьбой. Леблон не успел завершить строительство и в 1719 году его преемником стал архитектор И. Браунштейн, который пользовался проектами отделки дворца, разработанными Леблоном. Наиболее значительной следует считать работу по украшению кабинета Петра I. По рисункам французского скульптора Н. Пино были выполнены 14 резных дубовых панно для кабинета.

В 1721 году руководство строительством перешло к архитектору Н. Микетти, который пристроил к дворцу с двух сторон галереи, завершенные двухэтажными флигелями. С 1747 года началась длившаяся несколько лет перестройка дворца, которая осуществлялась по проекту выдающегося архитектора В. Растрелли. В основу композиции была положена старая схема: центральная часть, примыкающие к ней галереи и боковые корпуса. Растрелли, в основном, сохранив внешний облик здания, характерный для архитектуры петровского времени, увеличил центральную часть дворца, пристроив два боковых флигеля, и соединил их галереями с двумя боковыми корпусами – Церковным и Гербовым.Внутри дворца архитектор создал роскошную анфиладу парадных залов и жилых покоев в стиле барокко. Все помещения были богато украшены золоченой деревянной резьбой, зеркалами, живописными плафонами и наборными паркетами. В оформлении интерьеров Растрелли добился необычайно сильных декоративных эффектов. Сохранившиеся до 1941 года Парадная лестница, Танцевальный и Аудиенц-залы были ценнейшими памятниками русского искусства XVIII века. В 60-70-х гг. XVIII века в Большом дворце некоторые залы были переделаны в духе установившегося в архитектуре нового стиля – классицизма. Столовая, Тронный им Чесменский залы были оформлены заново. Золоченый резной декор уступил место лепке. Проекты отделки этих залов принадлежали архитектору Ю.М. Фельтену. По проекту архитектора Ж.-Б. Валлен-Деламота были созданы два Китайских кабинета, украшенные лаковой китайской живописью.

В XIX веке в Большом дворце проводились работы по декоративному оформлению помещений восточной половины, которыми руководил архитектор А. Штакеншнейдер. С террасы от Большого дворца открывается панорама центрального парадного ансамбля – Большого грота с каскадом, канала и моря. Большой грот с каскадом – одно из самых грандиозных фонтанных сооружений мира, которое объединяет 64 фонтана, 255 скульптур и декоративных украшений. Морской канал, соединяющий Большой каскад с Финским заливом, и аллея из 22 фонтанов делят Нижний парк на две части: западную и восточную. На берегу Финского залива на равном расстоянии от Морского канала находятся дворец “Монплезир” в восточной и парадный павильон “Эрмитаж” – в западной части парка.

“Монплезир” – это уникальный памятник русской архитектуры начала XVIII века. В строительстве “Монплезира” с 1714 по 1723 гг. принимали участие архитекторы И.Браунштейн, Н. Микетти, живописцы Ф. Пильман, Ф. Воробьев, Р. Бушуев и другие. Фасады дворца решены просто и лаконично, интерьеры же привлекают богатством и гармоничностью художественного оформления: живописные плафоны, лаковые панно, изразцы, изысканная лепка. В “Монплезире” хранится большая коллекция живописи голландских, фламандских и итальянских мастеров XVII – начала XVIII века. В Центральном зале особый интерес представляют роспись и лепной декор плафона – изображения персонажей итальянской комедии масок, аллегории времён года и четырех стихий. К Центральному залу примыкают с востока Лаковый кабинет, Кухня и Буфетная. В Кухне выставлена коллекция подлинной медной утвари начала XVII века, оловянные блюда английской работы, дельтфский фаянс, а в Буфетной – собрание художественного стекла русской работы первой четверти XVIII века. С запада к Центральному залу примыкают еще три помещения. Это - Морской кабинет, из окон которого открывается великолепный вид на просторы Финского залива. Панели Кабинета украшены изразцами с изображением тринадцати типов парусников, использовавшихся в русском флоте XVIII века. Далее – Секретарская и Спальня, где выставлены личные вещи Петра I. Уже с середины XVIII века “Монплезир” – это целый комплекс зданий усадебного типа. С запада к нему пристроены галереи для размещения гостей, Банный корпус, созданный архитектором Э. Ганом в 60-х годах XVIII века, и Ассамблейный зал – постройка знаменитого русского архитектора М.Г. Земцова. В западной части здания выделяется большое каменное здание – Екатерининский корпус, построенный В. Растрелли в 1748 году. Перед “Монплезиром” расположен сад с фигурными цветниками и фонтанами. Прямая аллея соединяет Монплезирский ансамбль с “Шахматной горой” - каскадом Восточной части парка. В этом же районе парка расположены оригинальные фонтаны-шутихи: “Диванчики”, “Дубок”, “Зонтик”, своеобразный водный обелиск – фонтан “Пирамида, машинный фонтан “Солнце”.

Симметрично “Монплезиру”, в западной части парка расположен “Эрмитаж”. Здание стоит на берегу Финского залива, на массивном каменном постаменте, окруженном рвом. Павильон был построен в 1722 - 1725 годах под руководством архитектора И. Браунштейна. “Эрмитаж” отличается легкостью, совершенством пропорций и архитектурных форм. Из Центрального зала второго этажа открывается великолепный вид на Финский залив и Кронштадт.

Почти одновременно с “Эрмитажем”, также в западной части парка, по проекту архитектора И. Браунштейна построен дворец Марли. Он расположен на берегу прямоугольного пруда и является центром западного района парка с каскадами “Золотая гора”, группой фонтанов (Менажерные, Тритоны) и фруктовым садом.

.

.

|

Одесский оперный театр |

Дневник |

В каждом городе есть свой символ. Символ — это место, куда первым делом ведут туристов, символ — это объект, который изображают на открытках и магнитах, символ это место, куда приезжают фотографироваться молодожены. В Одессе, основанной и построенной европейцами, и внезапно разбогатевшей в начале девятнадцатого века, символом стал театр.

2. Первый одесский театр был открыт в 1810 году, но уже в 1873, к несчастью, сгорел. Но богатая и полная знатными людьми Одесса не собиралась мириться с таким положением дел — уже в 1887 году был построен новый театр, сохранившийся до наших дней.

3. Новое здание было построено по проекту известных венских архитекторов Фердинанда Фельнера и Германа Гельмера, построивших в Европе около пятидесяти театров.

4. Прототипом одесскому театру, возведенному в стиле венского барокко, послужила дрезденская опера.

5. Проект Фельнера и Гельмера не был доработан в деталях, к тому же, архитекторы не приезжали в Одессу во время строительства, поэтому многое переосмыслили и дополнили одесские архитекторы Александр Бернардацци, Феликс Гонсировский и Юрий Дмитренко.

6. Реализация проекта обошлась в колоссальные полтора миллиона рублей, но здание театра оснастили по последнему слову техники: впервые в Новороссийском крае были применены электрическое освещение и паровое отопление.

7. Сторона театра, смотрящая на английский клуб, называется английской.

8. А та сторона, которая обращена на Пале-Рояль, называется французской.

9. Первые два этажа, украшенные только колоннами тосканского ордера, создают ощущение фундаментальности и стойкости, а третий, ажурный и утонченный этаж, создает общее впечатление легкости, стройности и изящества здания.

10. «Одесский театр лучший в мире!», — так отреагировал соавтор проекта, Фердинанд Фельнер, увидев здание воочию по приезду в Одессу после окончания строительства. Я с ним абсолютно согласен.

Новый театр моментально стал культурным центром города, излюбленным местом богатых сословий Одессы, и, кроме того, пользовался небывалой популярностью среди артистов с мировыми именами. На его сцене пели Федор Шаляпин, Энрико Карузо, Титта Руффо, Луиза Тетрацини, танцевали Анна Павлова, Екатерина Гельцер и Айседора Дункан, дирижировали Чайковский, Римский-Корсаков и Рахманинов.

Но, несмотря на любовь всемирно известных артистов и горожан, судьба театра не была простой.

В 1925 году в здании возник пожар, который уничтожил сцену и повредил зрительный зал. Спустя год театр был восстановлен, но уже через 40 лет потребовалась его полная реставрация, которая была произведена на выделенные из всесоюзного бюджета четыре миллиона рублей. Но и это помогло ненадолго — уже к середине девяностых годов двадцатого века здание пришло в катастрофическое состояние. Причина подобных проблем кроется в оседании породы, подлегающей под театром. В городе заговорили о том, что театр медленно, но верно «сползает» к морю, и вскоре мы его не увидим. К счастью, подобные слухи оказались преждевременными. В 2007 году завершилась долгосрочная реставрация, в ходе которой фундамент здания был укреплен сваями, произведена установка современных систем кондиционирования, пожарной сигнализации, электрообеспечения, произведена полная реставрация фасада и внутренних помещений.

11. Система кондиционирования воздуха.

12. Красно-зеленые устройства это плунжеры, позволяющие поднимать и опускать сцену.

13. Электрощитовые.

14. Закулисье. Справа — белый железобетонный экран, отсекающий зрительный зал от внутренних помещений. Подобный экран в театре установили после пожара 1925 года.

15. Декорации одного из спектаклей.

16. Одна из самых высоких точек театра — место над сценой.

Конечно, технические детали и закулисье скрыты от глаз театрального зрителя.

17. Зайдя в театр, он видит совсем иное.

18. Вестибюль с английской стороны театра.

19.

20. Лестница, ведущая к ложам бельэтажа.

21.

22.

23. Фойе с проходами к ложам первого яруса, и лестницей, ведущей к ложам второго яруса. Именно здесь снималась сцена Марлезонского балета из фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра».

24.

25. Фойе, повторяющее изгиб зрительного зала.

26. Гардероб в фойе одного из ярусов.

27.

Конечно же, отдельного внимания заслуживает роскошно убранный зрительный зал.

28. В Одесском оперном для зрителей предусмотрены места в партере, ложах бенуара, бельэтажа, первого и второго ярусов, амфитеатре, а также на галерке.

29. Архитектура зрительного зала выдержана в стиле французского рококо.

30. Потолок зала украшают четыре медальона с картинами Франсуа Лефлера, изображающие сцены из произведений Шекспира «Гамлет», «Сон в летнюю ночь», «Зимняя сказка» и «Как вам это понравится».

31. А его центральное место занимает огромная хрустальная люстра.

32. Зрительный зал, так же, как и фойе, лестницы и вестибюли, украшен лепниной, орнаментами с позолотой, красным бархатом и деревом.

33. Кроме того, зал обладает уникальной акустикой — шепот, произнесенный на сцене, слышен во всех его уголках.

34. После первого визита в Одесский оперный театр великий Федор Шаляпин написал своей жене: «… Был в театре и пришёл в дикий восторг от красоты театра. Я никогда в жизни не видел ничего красивее».

35.

36. Но как и любой другой театр, Одесский оперный по-настоящему оживает только во время спектаклей, когда зал заполняется зрителями.

37. А на сцену выходят лучшие артисты.

38. И каждый зритель получает возможность прикоснуться к искусству.

39. Разве это не прекрасно?

В виде маленького бонуса мы поднимемся на крышу театра.

40. Скульптура над главным входом, покровительница искусства Мельпомена в колеснице, запряженной четырьмя пантерами, является наглядным изображением аллегории «лишь сила искусства способна покорить звериную дикость»

41.

42. На балюстраде по всему периметру театра расположены шестнадцать не повторяющихся скульптур младенцев-амуров.

43. Купол театра.

44.

45. Улица Ришельевская.

46. Слева направо: улица Ланжероновская, дом Василия Васильевича Навроцкого, статуи на балюстраде театра.

47. Дом Василия Васильевича Навроцкого, владельца, редактора и издателя популярнейшей некогда газеты «Одесский листок».

48. На переднем плане — здания в переулке Чайковского, на заднем — Одесский залив.

49. Ланжероновская улица, переходящая в одноименный спуск, Одесский порт.

50. Фонтан перед зданием театра, некогда Английский клуб, ныне реставрирующийся музей морского флота.

51. Театр является наглядным примером того, как выглядит ухоженная и приведенная в порядок Одесса.

|

В ПАРИЖЕ МЕТРО |

Дневник |

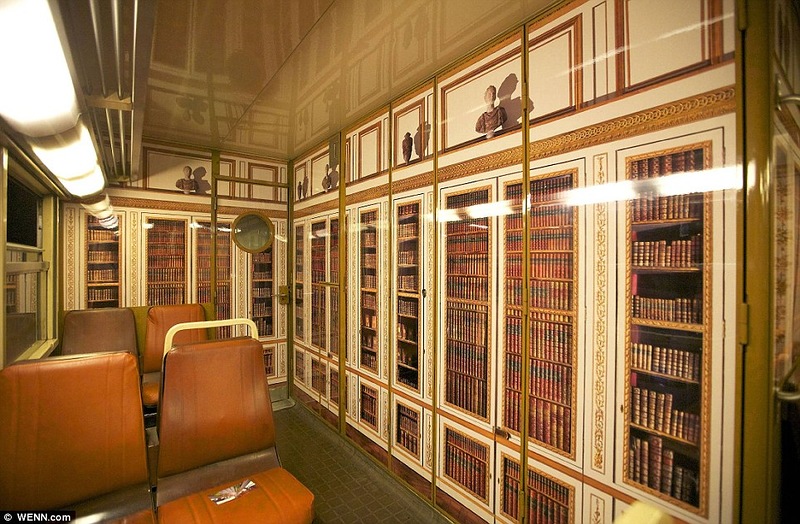

С виду обыкновенный поезд метро, но стоит попасть в вагон и ты оказываешься в сказке.

Такого вы еще не встречали, это поезд в декорированном стиле " Версаль" который ездит от Парижа до Версаля.

|

Аудио-запись: Самые красивы органы...(Иоганн Себастьян Бах-Токката и фуга ре-минор) |

|

Процитировано 1 раз

Аудио-запись: Замки Лауры! (муз. "Леди в красном") |

|

Города Золотого Кольца России |

Дневник |

"Золотое Кольцо" России«Золотое Кольцо» России – уже более 30 лет это один из самых популярных туристских маршрутов, который объединяет древние города Центральной России: Москва, Владимир, Суздаль, Кострома, Ярославль, Ростов Великий, Переславль-Залесский, Сергиев Посад. Все они, соединяясь дорогами, выстраивают символический круг, в котором каждый город блистает своей богатой историей и достопримечательностями, а вместе составляют сокровищницу русской культуры. Золотое кольцо России - город Александров

Золотое кольцо России - город Боголюбово

Золотое кольцо России - город Владимир

Золотое кольцо России - город Гороховец

Золотое кольцо России - город Гусь-Хрустальный

Золотое кольцо России - город Иваново

Золотое кольцо России - город Кострома

Золотое кольцо России - город Переславль-Залесский

Золотое кольцо России - город Ростов

Золотое кольцо России - город Сергиев Посад

Золотое кольцо России - город Суздаль

Золотое кольцо России - город Ярославль

|

|

Город Владимир |

Дневник |

Город Владимир - один из древнейших русских городов. Основан князем Владимиром Всеволодовичем Мономахом в 1108 г. как крепость для защиты от иноземцев. К юго-востоку границы Ростово-Суздальского княжества была возведена крепость, которая и положила начало городу. Место было выбрано на левом берегу реки Клязьмы. Владимир начинает расти и усиливаться благодаря заботам Владимира Мономаха, который укрепил его как опорный пункт защиты Ростово-Суздальского княжества. Расцветом обязан князю Андрею Боголюбскому, который в 1157 году перенёс сюда столицу княжества. Его преемник — Всеволод Большое Гнездо — был одним из самых могущественных русских князей, и с его правления за владимирскими князьями закрепляется титул «великих».

В городе Владимире много памятников архитектуры. Владимир - город с богатой и интересной историей, город, противостоял набегам татаро-монгол, поляков, немцев. В г Владимир богатый выбор памятников сейчас занесенные в список ЮНЕСКО.

Развитие г Владимира происходит высокими темпами Владимир славится сувенирами из бересты, дерева, ткани, хрусталя. Город Владимир и его окрестности богаты архитектурно-исторических памятниками.

Город Владимир по основной версии основан в конце X-го столетия достиг размаха в XII веке при князе Андрее Боголюбском и некоторое время являлся государственным центром Руси. Это было время бурного расцвета, что нашло яркое отображение во внешнем облике города, который и при нынешнем формате хранит атмосферу тех времен, являясь одним из самых красивых городов России.

Успенский собор. Заложен в 1158 году Андреем Боголюбским, долгое время являлся главным храмом на Руси до построения его аналога в Москве в XV веке. Собор действующий, в нём проходят богослужения. Внутри сохранились фрески Анрея Рублёва и других мастеров.

Успенский собор. Слева - крутой спуск к реке Клязьме, справа - бывшие "присутственные места", сейчас культурно-образовательный музейный центр.

Успенский собор увенчан белым ореолом, оставленным самолетами, учавствующими в показе на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2007 (21 августа).

Золотые ворота открывали город с западной стороны, сейчас это московское направление.

Возведены в 1164 году.

В древние времена Владимир, опоясанный огромным валом, имел 5 ворот: Золотые, Медные, Иринины, Серебряные и Волжские. До наших дней сохранились только Золотые.

Золотые ворота – символ города Владимира. Они были построены из белого камня во второй половине 12 века, во время правления Андрея Боголюбского. Ворота служили главным входом в город и служили главным укреплением. Золотые ворота – белокаменное сооружение, которое прорезано 14-ти метровой аркой, защищаемое массивными бревенчатыми створами. Изнутри арка была украшена листами кованой золочённой меди.

Золотые Ворота встречают человека, едущего по автодороге со стороны Москвы. В перспективе улицы возникает колоссальная то ли башня, то ли арка с золотым куполом на вершине. Улица обтекает ворота с двух сторон. Построенные в 1158–1164 годах, ворота были одной из пяти проездных каменных башен Владимирского кремля, деревянные стены которого имели протяженность около шести километров. Церковь на башне была построена в 1810 году, но смотрится как родная. Ныне в церкви филиал музея, посвященный военной истории: оружие, доспехи, знамена и награды XII–XIX веков и диорама штурма Владимира ханом Батыем в 1238 году.

Дмитриевский собор возведен в честь Дмитрия Солунского в 1194-1197 годах

при княжении Всеволода Большое Гнездо.

Фрагмент одного из фасадов Дмитриевского собора.

Боголюбовский женский монастырь. Основан в XII веке князем Андреем Боголюбским, в качестве своей резиденции. Сейчас Боголюбово находится в непосредственной близости от города Владимира.

Храм Покрова на Нерли – архитектурное чудо России. Расположен в нескольких километрах от Боголюбова среди заливных лугов на берегу речки Нерль.

Храм Покрова на Нерли

Храм Покрова на Нерли

Храм Покрова на Нерли. Южный фасад.

Троицкая старообрядческая церковь во Владимире. Построена в 1913-1916 годах.

По основному назначению церковь практически не работала, сейчас там музей хрусталя.

Кирпич Троицкой церкви резко контрастирует с белым камнем Золотых ворот, по соседству с которыми она расположена. Ее облик очень странный и может кому-то показаться неказистым — ведь построена она была староверами в «золотое десятилетие» старообрядчества (1912). Выйдя из тени, староверы (среди которых были богатейшие купцы) занимались «поиском формы» старообрядческого храма, и поэтому большинство их церквей очень оригинальны. В 1924 году церковь закрыли, а с 1976 года в ней размещается филиал музея «Хрусталь. Лаковая миниатюра. Вышивка».

Действующий Успенский храм русской православной старообрядческой церкви.

Храм Архангела Михаила, построенный уже в наше время.

Часовня - памятное место среди обычных жилых домов.

Рождественский монастырь, основанный Всеволодом Большое Гнездо в 1191 году, — один из древнейших в России. Тогда же был построен собор, но до наших дней он не сохранился — был разобран за ветхостью еще в XIX веке. Нынешний собор освящен в 2004 году, причем выстроен из белого камня и украшен традиционными владимиро-суздальскими барельефами и орнаментами. Здесь же — шатровая колокольня того же времени, еще несколько построек XVII–XIX веков, и все это внутри монастырской стены XVI века.

На входе в парк — современный памятник Андрею Рублеву, на другом его конце, еще более новый, князю Владимиру и святителю Федору. Смотровая площадка выходит на Клязьминскую пойму. Главное, что все нужное рядом и место приятное. По вечерам тусуется местная центровая молодежь с пивом.

Памятник князю Владимиру и светителю Федору

Равноапостольный князь Владимир и светитель Федор

- крестители Владимирской земли

Старый Владимир провинциален в наилучшем смысле этого слова. Купеческие дома XVIII–XIX веков на главной улице — стройный классицизм и пышный модерн, в том числе Присутственные места (1790) на главной площади и дом вице-губернатора Дюнанта (1816, Большая Московская, 1). На Георгиевской улице близ центра — аптека (1805), использующаяся по назначению уже более двух веков. Но большая часть старого города — это тихие зеленые улочки, вьющиеся по склону холма, купеческие дома с каменным низом и деревянным верхом, остатки мостовых и изящные церкви XVIII века. Современная жизнь тихого старинного города лишь подчеркивает его губернский дух. Шедевров тут нет — но это достойная оправа для древних храмов.

Католический приход во Владимире. Церковь построена в 1894 году, в псевдоготическом стиле. В 1930 году храм был закрыт. Колокольня церкви использовалась в качестве радиоретранслятора. В 1992 году здание церкви было возвращено верующим.

Усадьба графа Храповицкого, построенная в конце XIX века. Уникальна своей архитектурой. Построена в стиле готического средневекового замка. В данный момент заброшена.

|

Город Суздаль Владимирская область |

Дневник |

Единственный в России город-музей, Суздаль, этот славный древнерусский город с многочисленными церквями и музеями, купеческими усадьбами и деревянными избами, монастырями и соборами сохранил не только свой исторический облик, но и атмосферу давно ушедших веков.

О городе на реке Каменке впервые упоминается в 11 веке. Именно в это время здесь было заложено историческое ядро города – Суздальский кремль, в 1222-1225 годах украсившийся собором Рождества Богородицы – древнейшим сооружением Суздали.

Суздальский Кремль:

С началом 12 века Суздалью стал править Юрий Долгорукий, превративший ее в столицу Ростово-Суздальского княжества. От тех давних времен в окрестностях Суздали сохранилась уникальная церковь Бориса и Глеба, построенная Долгоруким в местечке Кидекша, где тогда располагалась резиденция князя. Церковь – самый древний памятник Владимиро-Суздальской архитектуры.

Покровский монастырь:

Перелистывая страницы истории города, можно увидеть, как в 1364 году на правом берегу Каменки появился Покровский женский монастырь, в 16 веке ставший местом заточения представительниц знатных, часто царских, семейств: среди имен, выбитых на погребальных плитах монастырской усыпальницы – Соломония Сабурова, жена царя Василия III; Анна Васильчикова, жена Ивана IV; Евдокия Лопухина, жена Петра I.

Ризоположенский монастырь:

Спасо-Евфимиев монастырь:

С течением лет Суздаль превращается в религиозный центр Руси – в 16 веке здесь только монастырей насчитывалось 11, не говоря уже о многочисленных церквях и соборах. И даже то, что со временем Суздаль стал глухим провинциальным городом, как оказалось, стало его благом – благодаря тому, что больших промышленных предприятий здесь так и не создали, древний Суздаль сумел сохраниться в своих исторических границах, став и по сути, и по духу настоящим музеем под открытым небом.

|

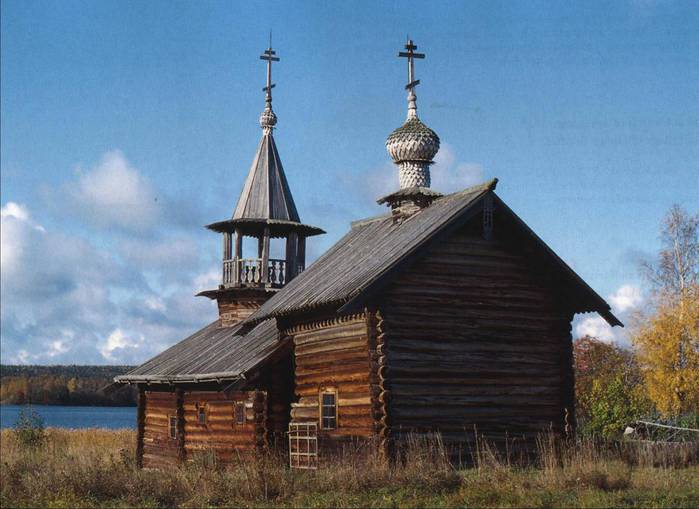

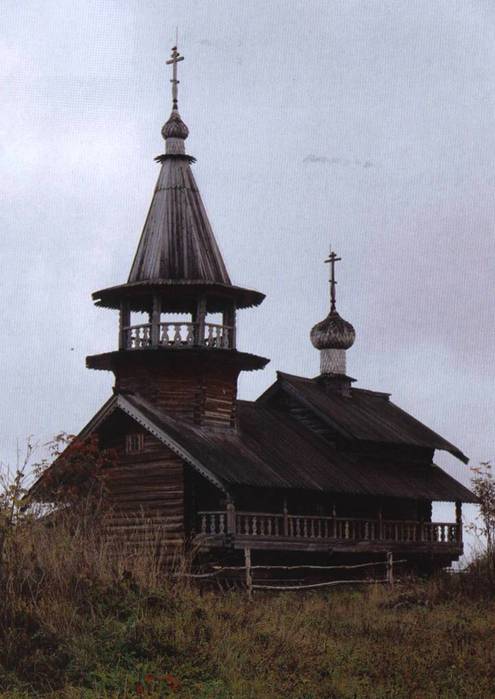

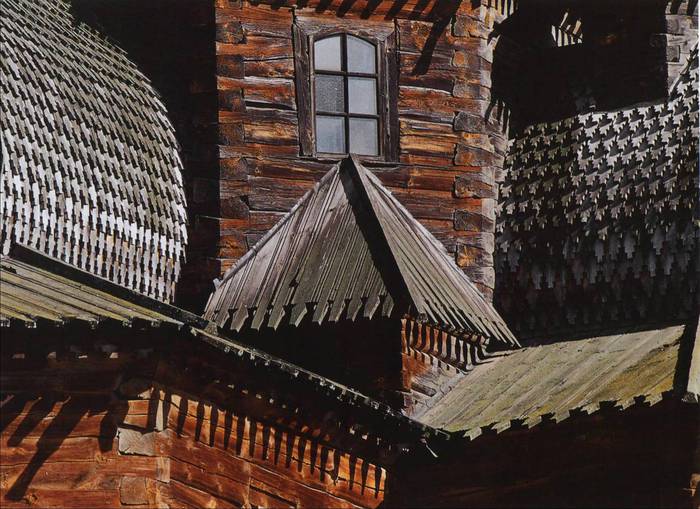

Русское деревянное зодчество |

Дневник |

Главным, и часто единственным, орудием строителя долгие века оставался топор. Недаром, до сих пор говорят: «срубить избу».

Церковь Воскресения. 1776 год

Архитектурный ансамбль Спасо-Кижского погоста. 17 век

Часовня Успения Богородицы. 18 век

Дом Сергеевой из деревни Липовицы. Конец 19 начало 20 века

Дом Ошевнева – фрагмент веранды. 1876 год Деревня Ошевнево

Один из наиболее распространенных в заонежье домов-комплексов получивших название «кошель». Под одной крышей объединены избы, кладовые, сараи, скотные дворы с хлевами и сеновалы. Нарядная часть дома выходившая на озеро отводилась под жилье.

Часовня Богоматери всех Скорбящих Радости. 18 век Деревня Еглово

Традиционное заонежское строение. История его создания во многом не ясна. До 1882 года в документах Кижского прихода часовня не упоминается. Возможно в конце 19 века её перевезли сюда из другого места, дополнив тесом и кровельным железом

Дом Сергина. 1884 год Деревня Мунозеро

Часовня Петра и Павла. 17-18 века Деревня Насоновщина

Часовня стоит на открытом ровном пространстве. К ней в летний день на часовенный праздник съезжалась вся Кижская волость

Если обратиться к истории русского деревянного зодчества, то самым большим и уникальным заповедником народного творчества является Русский Север. В Архангельской губернии сохранившихся деревянных построек больше, чем где бы то ни было в России.

Часовня Знамения Богородицы (фрагмент). 18 век Деревня Корба

Церковь Спаса из села Фоминское. 18 век. Кострома

Еще один непревзойденный по красоте архитектурный ансамбль расположен неподалеку от деревни Кижи. По концентрации объектов наследия Кижский историко-культурный и природный комплекс является уникальной исторической территорией, не знающей себе равных на Европейском Севере России.

Кижский погост. 17 век

Церковь Преображения из села Спас-Вежи на территории Ипатьевского монастыря. Кострома

Церковь Собора Богоматери из села Холм. 16 век Кострома

Кижи. 17 век

Церковь Спаса из села Фоминское. Фрагмент. 18 век Кострома

Восстановить образ древних деревянных храмов Костромы можно по памятникам архитектуры, сохранившимся в музее деревянного зодчества и на территории Костромской области.

Фрагмент деревенского дома. Музей деревянного зодчества. Кострома

Церковь Иоанна Богослова на реке Ишни. 1687-1689 год

Ростов. Ярославская область

Ни об одном памятнике на Ростовской земле не сложено столько легенд сколько об этой небольшой рубленной церкви. Самая поэтичная из них говорит, что церковь не строили, она сама приплыла из Ростовского озера по реке Ишни в готовом виде и встала. Где стоит сейчас

Церковь Спаса из села Фоминское. 18 век Кострома

Колодец с воротом. Деревня Боросвиль

Спасо-Преображенская церковь – фрагмент. 18 век

Суздаль, музей деревянного зодчества

Церковь Воскресения. 1776 год

Суздаль, музей деревянного зодчества

Церковь Покрова Божьей Матери. 17 век Кижи

Церковь Николы из села Глотово. 1766 год Суздальский кремль

Привезена в Суздаль в 1960 году как первый экспонат будущего Музея деревянного зодчества. Является произведением народного плотницкого искусства – срублена топором с приминением деревянных гвоздей. Венцы брёвен соединены «в обло» (с остатком). Скромная клетская церковь обычно служила зимней (тёплой) в паре с более обширным и нарядным холодным (летним) храмом

Ветряная мельница. 19 век

Кострома, Музей деревянного зодчества

Воскресенская церковь. 1776 год.

Суздаль, Музей деревянного зодчества

Суздальский Музей деревянного зодчества

Спасо-Преображенский храм Кижи

Многоглавая Преображенская церковь была возведена в 1714 году, в самый разгар Северной войны, на месте старого, сгоревшего от удара молнии храма

Преображенская церковь из села Спас-Вежи

Ипатьевский монастырь. Кострома

источник

Фотографы: Белкин А. Фетисов О.В. Фетисов Р.О.

|

| Страницы: | [1] |

Александров стал городом в 1778 году, до этого именовался Александровской слободой, выросшей из небольшого дворцового села. В начале XVI века Александровская слобода становится путевым двором Василия III. Здесь Великий князь по образу и подобию западноевропейских монархов строит "русский Версаль". Покровский (ныне Троицкий) собор(1513 г.), созданный лучшими русскими и итальянскими мастерами, стал первой жемчужиной в загородной резиденции Василия III.

Александров стал городом в 1778 году, до этого именовался Александровской слободой, выросшей из небольшого дворцового села. В начале XVI века Александровская слобода становится путевым двором Василия III. Здесь Великий князь по образу и подобию западноевропейских монархов строит "русский Версаль". Покровский (ныне Троицкий) собор(1513 г.), созданный лучшими русскими и итальянскими мастерами, стал первой жемчужиной в загородной резиденции Василия III.  Сейчас Боголюбово - это поселок городского типа (с 1960 г.) на реке Клязьме в 10 км от Владимира. А возникло оно в середине XII в. как замок-резиденция князя Андрея Боголюбского. Град Боголюбов был первым каменным городом Северной Руси, свидетелем возвышения, славы и трагической гибели князя Андрея Боголюбского. С XIII в. в замке находится Рождественский монастырь. В 30-е гг. XIII в. укрепления Боголюбово разрушены монголо-татарами.

Сейчас Боголюбово - это поселок городского типа (с 1960 г.) на реке Клязьме в 10 км от Владимира. А возникло оно в середине XII в. как замок-резиденция князя Андрея Боголюбского. Град Боголюбов был первым каменным городом Северной Руси, свидетелем возвышения, славы и трагической гибели князя Андрея Боголюбского. С XIII в. в замке находится Рождественский монастырь. В 30-е гг. XIII в. укрепления Боголюбово разрушены монголо-татарами.  Расположен на левом берегу реки Клязьмы в 190 км к северо-востоку от Москвы. Крупный узел на автомобильной и железнодорожной магистрали Москва — Нижний Новгород. Население — 310,5 тыс. чел. (2005). Площадь земель городской черты — 124,6 км². Входит в Золотое кольцо России.

Расположен на левом берегу реки Клязьмы в 190 км к северо-востоку от Москвы. Крупный узел на автомобильной и железнодорожной магистрали Москва — Нижний Новгород. Население — 310,5 тыс. чел. (2005). Площадь земель городской черты — 124,6 км². Входит в Золотое кольцо России. Гороховец — город в России, административный центр Гороховецкого района Владимирской области. Известен с 1239 г.

Гороховец — город в России, административный центр Гороховецкого района Владимирской области. Известен с 1239 г. Город Гусь-Хрустальный обязан своим происхождением и существованием хрустальной фабрике, полтора столетия принадлежавшей купеческо-дворянскому роду Мальцовых.

Город Гусь-Хрустальный обязан своим происхождением и существованием хрустальной фабрике, полтора столетия принадлежавшей купеческо-дворянскому роду Мальцовых. Ива?ново — город в центральной России, административный центр Ивановской области. Население 418,2 тыс. чел. (2005).

Ива?ново — город в центральной России, административный центр Ивановской области. Население 418,2 тыс. чел. (2005). Кострома? — город в России, административный центр Костромской области, крупный порт на Волге.

Кострома? — город в России, административный центр Костромской области, крупный порт на Волге. Пересла?вль-Зале?сский — город областного подчинения в Ярославской области России. Административный центр Переславского района. Конечная железнодорожная станция на грузовой ветке от Берендеево (линия Москва—Ярославль).

Пересла?вль-Зале?сский — город областного подчинения в Ярославской области России. Административный центр Переславского района. Конечная железнодорожная станция на грузовой ветке от Берендеево (линия Москва—Ярославль). Росто?в — город в Ярославской области (Россия), Ростовский район. Районный центр Ярославской области.

Росто?в — город в Ярославской области (Россия), Ростовский район. Районный центр Ярославской области. В настоящее время город Сергиев Посад насчитывает более 100 тысяч жителей. Здесь развиты промышленность, наука, туризм.

В настоящее время город Сергиев Посад насчитывает более 100 тысяч жителей. Здесь развиты промышленность, наука, туризм.  Первое упоминание о Суздале в летописи относится к 1024 году в связи с крестьянским восстанием, прокатившемся "по всей той земле". В XI веке начинается христианизация края, проникает новая христианская религия (до этого население было языческим).

Первое упоминание о Суздале в летописи относится к 1024 году в связи с крестьянским восстанием, прокатившемся "по всей той земле". В XI веке начинается христианизация края, проникает новая христианская религия (до этого население было языческим).  Расположен на правом берегу реки Волги, в 282 км к северо-востоку от Москвы. По преданию Ярославль был основан князем Ярославом Мудрым в 1010 году. С 1218 года город становится столицей самостоятельного удельного княжества и приобретает известность как развитый культурный центр, однако уже в 1238 году мирная жизнь Ярославля прерывается монгольским вторжением.

Расположен на правом берегу реки Волги, в 282 км к северо-востоку от Москвы. По преданию Ярославль был основан князем Ярославом Мудрым в 1010 году. С 1218 года город становится столицей самостоятельного удельного княжества и приобретает известность как развитый культурный центр, однако уже в 1238 году мирная жизнь Ярославля прерывается монгольским вторжением.