-Цитатник

ИСТОРИЯ ПЕРВОГО БОЯ АТО 13 АПРЕЛЯ 2014 ...

ПРАВДА ПРО ЗАХОПЛЕННЯ КРИМУ - (0)ПРАВДА ПРО ЗАХОПЛЕННЯ КРИМУ Цілий день країна обговорює розсекречену стенограму засідання РНБО...

ЧИНОВНИКИ И ИХ СЕМЬИ - (0)ЧИНОВНИКИ И ИХ СЕМЬИ Татьяна Навка, супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ; сы...

РОССИЙСКИЕ ЛЮБИТЕЛИ ОФШОРОВ - (0)РОССИЙСКИЕ ЛЮБИТЕЛИ ОФШОРОВ Автор «Новая газета» и Центр по исследован...

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СКАНДАЛЕ С ОФШОРАМИ ДРУГА ПУТИНА. ГЛАВНОЕ ИЗ РАССЛЕДОВАНИЯ - (0)ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СКАНДАЛЕ С ОФШОРАМИ ДРУГА ПУТИНА. ГЛАВНОЕ ИЗ РАССЛЕДОВАНИЯ 04.04.2016,...

-Рубрики

- Афоризмы (472)

- Остроумные мысли (59)

- Позитивный мир (368)

- В мире животных (22)

- В мой плеер (197)

- В помощь блоггеру (485)

- Схемы (40)

- Флешки (33)

- Часики (27)

- Видео (316)

- Видеоконцерты (89)

- Видеолекции (59)

- Вторая мировая война (10)

- Вышивание (71)

- Вязание (23)

- Диагностика (22)

- Для женщин (1071)

- Диета (49)

- Секс (94)

- Фитнес (29)

- Для компьютера (256)

- Для мужчин (389)

- Забавное видео (65)

- Здоровое питание (26)

- Инструментальная музыка (8)

- Информация к размышлению (141)

- История (306)

- Сталин (17)

- Тайны Вселенной (17)

- Киевская Русь (1431)

- Война - 2014 (11)

- Д О Н Б А С С (31)

- Майдан (1)

- Кино (288)

- Китай (6)

- Кулинария (229)

- Медицина (554)

- Народная медицина (214)

- Медицина (восточная) (27)

- Мир в фотографиях (100)

- Мифы (28)

- Московия (1552)

- Крым (38)

- Лугандония (87)

- питлер (62)

- Сирия (28)

- Турция (14)

- Мужчина + Женщина (146)

- Н К В Д (1)

- О женщинах (132)

- О мужчинах (47)

- О У Н - У П А (6)

- Обои на рабочий стол (52)

- Очевидное - невероятное (11)

- Поздравления (147)

- Полезные советы (234)

- Политика (17)

- Пригодится (92)

- Притчи (138)

- Психология (465)

- Медитация (17)

- Сексология (10)

- Религия (108)

- С Ш А (80)

- Сборники песен (1307)

- Музыка (1080)

- Стихи (322)

- Страны мира (48)

- Танцы народов мира (11)

- Тосты (2)

- Українські пісні (15)

- Фотошоп (34)

- Цветы (55)

- Цитаты (22)

- Человек и природа (16)

- Эзотерика (160)

- Это интересно (343)

- Юмор (505)

- Анекдоты (80)

- Коты (121)

-Метки

-Видео

- Я не люблю путина

- Смотрели: 37 (1)

- Журналісти ТСН прожили у глибинці росії

- Смотрели: 21 (0)

- Переделанные песни про СССР (Танцы на

- Смотрели: 27 (0)

- Песня "Ответ маасковскому цирку"

- Смотрели: 13 (0)

- В Украине НЕТ фашизма

- Смотрели: 11 (0)

-Приложения

5 друзейСписок друзей с описанием.

Данное приложение позволяет разместить в Вашем блоге или профиле блок, содержащий записи о 5 Ваших друзьях.

Содержание подписи может быть любым - от признания в любви, до

5 друзейСписок друзей с описанием.

Данное приложение позволяет разместить в Вашем блоге или профиле блок, содержащий записи о 5 Ваших друзьях.

Содержание подписи может быть любым - от признания в любви, до ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни

ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни СтенаСтена: мини-гостевая книга, позволяет посетителям Вашего дневника оставлять Вам сообщения.

Для того, чтобы сообщения появились у Вас в профиле необходимо зайти на свою стену и нажать кнопку "Обновить

СтенаСтена: мини-гостевая книга, позволяет посетителям Вашего дневника оставлять Вам сообщения.

Для того, чтобы сообщения появились у Вас в профиле необходимо зайти на свою стену и нажать кнопку "Обновить Онлайн-игра "Большая ферма"Дядя Джордж оставил тебе свою ферму, но, к сожалению, она не в очень хорошем состоянии. Но благодаря твоей деловой хватке и помощи соседей, друзей и родных ты в состоянии превратить захиревшее хозяйст

Онлайн-игра "Большая ферма"Дядя Джордж оставил тебе свою ферму, но, к сожалению, она не в очень хорошем состоянии. Но благодаря твоей деловой хватке и помощи соседей, друзей и родных ты в состоянии превратить захиревшее хозяйст Онлайн-игра "Empire"Преврати свой маленький замок в могущественную крепость и стань правителем величайшего королевства в игре Goodgame Empire.

Строй свою собственную империю, расширяй ее и защищай от других игроков. Б

Онлайн-игра "Empire"Преврати свой маленький замок в могущественную крепость и стань правителем величайшего королевства в игре Goodgame Empire.

Строй свою собственную империю, расширяй ее и защищай от других игроков. Б

-Новости

-Ссылки

-Музыка

- Падает Снег Оркестр Поля Мориа

- Слушали: 788 Комментарии: 0

- Stamatis Spanoudakis – Autumn / Волшебно!!!

- Слушали: 2810 Комментарии: 0

- Молитва

- Слушали: 457 Комментарии: 0

- Ухналев Олег - И не то, чтобы да и не то, чтобы нет!

- Слушали: 5402 Комментарии: 0

- Эротическая музыка

- Слушали: 16911 Комментарии: 0

-Фотоальбом

- Кто кого?

- 22:24 04.03.2012

- Фотографий: 1

- Кто кого?

- 03:00 01.01.1970

- Фотографий: 0

- 23 февраля 2012 года

- 03:00 01.01.1970

- Фотографий: 0

-5 друзей

-

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

В© пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

Слово может спасти человека, слово может и убить.

Жизнь нужно прожить так, чтобы Бог в восторге предложил еще одну.

Алексеев А. Россия в 1914-1915 годах. Война на два фронта, ч.2 |

Алексеев А. Россия в 1914-1915 годах. Война на два фронта. Ч.2

Метки: Россия |

Алексеев А. Россия в 1914-1915 годах. Война на два фронта, ч.1 |

Алексеев А. Россия в 1914-1915 годах. Война на два фронта. Ч.1

Метки: Россия |

Неприступная или доступная? |

Неприступная или доступная?

Метки: Для женщин |

Трое?... |

Трое?...

Метки: Мужчина + Женщина |

10 эффективных советов, которые позволят тебе отлично получаться на снимках |

10 эффективных советов, которые позволят тебе отлично получаться на всех снимках.

Метки: Для женщин |

Что можно сказать вместо АЛЛО: |

- Да

- Слушаю

- Кто здесь?

- На проводе

- На что жалуетесь?

- Чё хочешь?

- У Аппарата

- Говорите – вам помогут

- Шо-шо?

- Черепашка

- Посольство Кении

- База торпедных катеров на проводе

- Психушка вас слушает

- Алоха

- Говори по существу!

- Президент на проводе

- У трубы

- Чебуречная

- Дом нервотиков, мы вас слушаем!

- Психдиспансер, вас слушает крокодил Гена

- Бог на связи))

- Кто ты, чудовище?

- Жалуйтесь!

- Пентагон на связи

- Поросячьи бега, на кого будете ставить?

- Пронто

- Первый-первый я второй, как слышите, приём?!

- Говорите адрес, мы уже выезжаем

- ФСБ, я вас слушаю

- Центральный московский крематорий

- Псих больница № 5

- А вы любите макароны?

- Здравствуйте, автоответчик в отпуске, с вами говорит пылесос!

- Я вас да-да!

- Что нужно смертный?

Метки: Позитивный мир |

Разделяй и барствуй! |

Разделяй и барствуй!

Метки: Россия |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Полиция установила сообщников смертницы Асияловой |

Полиция установила сообщников смертницы Асияловой

Метки: Россия |

Самозарядный пистолет СР-1 МП "Гюрза" |

Самозарядный пистолет СР-1МП «Гюрза»

|

Метки: Мир оружия |

Почему трудно бросить дуру? |

Почему трудно бросить дуру?

Если присмотреться к разводам, то оказывается, что чаще всего ряды разведенных женщин пополняют умные, интеллектуальные, вполне успешные дамы. А вот те, на которых – по общему мнению – природа несколько отдохнула, благополучно живут с мужьями, рожают детей и вполне счастливы.

Как же они так ухитряются? И почему умные мужья гораздо реже уходят от жен, которые «ужас какие дуры», чем от тех, которые умны?

Во-первых, беспомощность. Умная, интеллектуальная, успешная дама отнюдь не беспомощна. Она вполне может справиться со всеми жизненными трудностями, преодолеть любые невзгоды. Оставляя такую жену, мужчина уверен, что не бросает котенка в сточную канаву, он знает – с ней все будет в полном порядке.

Оставить дуру куда сложнее. Ведь она – совершенно беспомощна. Она и через дорогу не в состоянии самостоятельно перейти, ее необходимо держать за руку, а то еще споткнется. А разве она может самостоятельно вырастить детей, пусть даже и с алиментами? Ни в коем разе. У детей не будет ни приличного воспитания, ни образования. Да и деньги дуре доверять страшновато – ее ж обманут, оставят без копейки. И муж, даже рвущийся с брачной привязи в «левые» связи, благополучно остается в семье: за дурой нужно присматривать, разводиться с ней нельзя – «мы в ответе за тех, кого приручили».

Правда, большинство тех, кто все же решился, рискнул и развелся с дурой-женой, совершенно неожиданно обнаружили, что она вполне справляется со всем без «надежного мужского плеча» и другой поддержки. Она, годами сидевшая дома и обеспечивавшая уют домашнего очага, вдруг оказывается успешной бизнес-леди, устраивается на престижную и высокооплачиваемую работу, решает вопросы с жильем, образованием детей и так далее. Более того, на эту «дуру» заглядываются мужчины, и бывший муж начинает задумываться – а верно ли он оценивал собственную жену? Вдруг чего-то важного и не увидел. Но он старательно отгоняет эти мысли, предпочитая вспоминать ее глупость. Хотя сомнения все же гложут…

При этом большинство успешных женщин, оставленных мужьями, посещает психолога, чтобы справиться со своими проблемами и вновь обрести уверенность в себе и своих силах.

Во-вторых, требовательность. Дуры гораздо менее требовательны, чем умные жены. Дура довольна, когда муж обеспечивает семью, выходные проводит дома с детьми, не устраивает скандалов и не пьет (ну, разве что по праздникам). У умной жены требования выше. Обеспечение семьи должно быть на самом высоком уровне, муж обязан отчитываться за каждые пять минут опоздания с работы, он не имеет права притащить домой ораву приятелей для совместного просмотра футбольного матча… и так далее. Кроме того, он обязан соответствовать умом.

Не удивительно, что от «умной» жены муж вскоре начинает рваться на свободу – дома он просто задыхается, связанный по рукам и ногам. Кроме того, его душат постоянные поучения как и что нужно делать («умная» жена ведь знает все).

Ну а от дуры муж иногда может сбегать «налево» – с возвратом, да еще и с небольшим комплексом вины (она ведь у меня такая глупенькая, а я, гад такой, этим пользуюсь и ее обманываю, ах, как нехорошо, нужно быть с ней поласковее). Любопытно, что если он все же решается на развод, то узнает о себе много нового: оказывается, его слепо-глухо-немая «дура»-жена видела, слышала и понимала гораздо больше, чем он мог себе вообразить даже в самом нелепом кошмаре.

Еще любопытнее, что если такая «свободная» жизнь с женой-дурой продолжается, то муж, в конце концов, может обнаружить, что в общем-то он делает все, что хочет его жена. В обмен ему разрешено считать себя пупом Земли, гордиться своим интеллектом, ездить с приятелями на рыбалку и ходить в баню. Ну, и иногда заводить легкую интрижку на стороне. Правда, если интрижка начинает принимать угрожающие семье размеры, она пресекается неожиданным и резким вмешательством «ничего не знающей» жены.

Но обнаруживают все это редко. Ведь очень тяжело признаться даже себе, что если в семье кто-то и глуп, то это отнюдь не дура-жена.

Но самый главный козырь дуры в другом. Жена-дура изо всех сил поддерживает в муже осознание его исключительности, его интеллектуальности и так далее. Разве можно бросить такую женщину? На каком еще фоне мужчина может блистать столь ярко, всего лишь рассказывая бородатый анекдот? Кстати, в этом ни один мужчина не признается даже именем революции и под страхом немедленного расстрела.

Жене-дуре муж необходим, и она это демонстрирует всеми силами. Жена-дура никогда не забывает сказать мужу: «Дорогой, да что бы я без тебя делала!» или «Дорогой, да никогда в жизни бы не догадалась, если бы ты не сказал!» и так далее. Если жена – дура, муж не страдает комплексом неполноценности. Он точно знает, что красив, умен и успешен. Пусть даже в пределах одной отдельно взятой квартиры, но у многих и

А вот умная жена частенько пытается устроить соревнование интеллектов. Напоминает мужу о том, что и без него вполне может прожить, да еще, скорее всего, лучше, чем с ним. Она предпочитает, чтобы муж оценил ее исключительность, нежели оценивать его неповторимость, а уж тем более – преклоняться перед ней. Не удивительно, что при такой жене муж, встретив обыкновенную, ничем не блещущую дуру, с разбегу, роняя на бегу семейные тапочки, бросается в ее глупые объятия. Со всеми вытекающими последствиями. Вплоть до развода.

И возникает почти риторический вопрос: ну и кто же в этой ситуации дура?

София Варган

Метки: Для женщин |

Как быть счастливой, если ты одна? |

Как быть счастливой, если ты одна?

Ну, кто сказал такую глупость, что женщина может быть счастливой, только находясь в браке? А как же все остальные земные радости? Они что, обходят незамужних женщин стороной? Что-то сомневаюсь я в этом. Возможно, я смотрю с позиции замужней дамы предпенсионного возраста…

Но мне кажется, что женщина (девушка) может быть счастлива и тогда, когда она одна. Да, это счастье не совсем полное, но все же оно есть… Оно другое. Главное не зацикливаться на своем одиночестве.

Почему я задумалась над этой темой? На днях ко мне приехала старая приятельница (не в смысле старуха, а в смысле давно я ее знаю). Я не видела ее пять лет и то, что я увидела, меня шокировало! Всегда молодая, красивая, стильная дама превратилась в серенькую, сморщенную женщину неопределенного возраста… Взгляд «несчастного спаниеля» меня просто потряс. На мой вопрос, что с ней произошло, и почему такая тоска в глазах она ответила: «А как быть счастливой, если ты одна?»

Ну как же одна, а дети? А родители? А сестра, которая в тебе души не чает? Хотя бы ради них надо продолжать жить и жить хорошо… И ведь сколько всего вокруг интересного! Ты же всегда хотела завести себе четвероногого друга, а твой двуногий этому препятствовал… Так почему бы не воспользоваться этой возможностью сейчас? В глазах приятельницы появилась маленькая искорка. Но тут же потухла… А деньги? Где их взять?

Как где? Помнишь, наш одноклассник Пашка давно предлагал тебе переехать в другой город и возглавить там филиал их банка? Ну почему не принять это предложение? Тебя же здесь ничего не держит. И деньги будут, и собаку купишь, да еще и личную жизнь наладишь… Через год я встретила приятельницу совсем в иной форме: счастливая, веселая, красивая, помолодевшая… Переехала в другой город, собаку завела, новых друзей нашла, дочь радует своими достижениями, сын стал отличником. В общем, счастливая…

Но это так, частный случай… А как быть счастливой, если ты одна, и возможно ли это? Конечно. Посмотри с другой стороны. Никто не пилит, никто не бурчит, что ужин не приготовлен и продукты не куплены… Нигде не разбросаны носки, а в шкафу достаточно места для всех твоих нарядов. В свободное от работы время хочешь – гуляешь, хочешь – спишь. А хочешь – общаешься с лицами противоположного пола. И заметь – никто не упрекнет тебя в том, что не так улыбнулась однокласснику…

Еще можно найти себе какое-нибудь хобби. Тебе не надо будет выключать сериал на самом интересном месте, потому что твой «тиран» пришел с работы не в духе. Ты без всяких напрягов и сомнений можешь задержаться на корпоративной вечеринке. И заметь – никто тебя в этом не упрекнет! Не жизнь, а сказка! Хочешь шить – шей, без всяких упреков по поводу того, что нитки валяются по всей квартире. А еще ты можешь купить удочки и поехать на рыбалку. Вот где раздолье. Там ты и воздухом подышишь и с хорошими людьми познакомишься… Любишь музеи? Теперь у тебя достаточно времени для их посещения. Можешь часами просиживать в Интернете, и никто тебе ничего не скажет…

Конечно, неплохо иметь плечо, к которому можно прислониться. Но если такого плеча в данный момент нет, то, рано или поздно, оно все равно будет. И тогда вопрос, как быть счастливой, если ты одна, зададут тебе. А уж ты-то будешь знать, что на него ответить. Каждый человек кузнец своего счастья. Вот это абсолютно точно.

Кто-то ноет по поводу и без, а кто-то счастлив независимо ни от чего. И вот эти люди вызывают у меня искреннее уважение. Люди должны быть счастливы и когда одни, и когда они вместе с кем-то идут по жизни, рука об руку... А для этого достаточно лишь пересмотреть свои жизненные позиции и найти во всем что-то положительное!

Лера Грозная

Метки: Для женщин |

Понравилось: 1 пользователю

7 распространенных мифов про наркоз |

7 распространённых мифов про наркоз

Серия сообщений "Мифы":

Часть 1 - Мифы о том, как спасаться от жары

Часть 2 - Т О П - 10 мифов о чае

...

Часть 8 - Артроз: правда и мифы о проблемах в суставах

Часть 9 - Матрас: мифы и правда

Часть 10 - 7 распространенных мифов про наркоз

Часть 11 - 4 мифа в воспитании детей, существующие до сих пор.

Часть 12 - Историческая десятка мифов о древней Руси

...

Часть 26 - Легенда про Арея та його меч. Україна-Русь

Часть 27 - П’ять легенд прo Богдана Хмельницького, пoпулярних на Черкaщині

Часть 28 - ЩО ЗНАЄШ ТИ ПРО УКРАЇНУ? Житло неандертальця

|

Метки: Мифы |

Процитировано 1 раз

1967 год: первое космическое убийство |

1967 ГОД: ПЕРВОЕ КОСМИЧЕСКОЕ УБИЙСТВО

Метки: Тайны Вселенной |

Лечение чесноком |

Лечение чесноком

Как известно, чеснок обладает огромным количеством полезных свойств, оказывающих значительный целебный эффект на наш организм. Начиная тем, что он оберегает сердечно-сосудистую систему, заканчивая тем, что чеснок очищает наш организм от шлаков и токсинов.

Лечебные свойства чеснока

● При аллергии принимают по одной столовой ложке три раза в день разбавленную водой кашицу чеснока из одного зубчика.

● При ангине принимают по одной чайной ложке чесночного сока три раза в день.

● Для облегчения состояния больных бронхиальной астмой применяют чесночное масло.

● Для того чтобы избавиться от бородавок следует периодически их смазывать соком чеснока.

● Отличным средством при болях в горле служит чесночный сок, употребляемый по одной чайной ложке три раза в день.

● Прекрасным средством от глистов является молочный напиток, приготовленный на основе чеснока. Для его приготовления требуется мелко нарезанный зубчик чеснок добавить в стакан молока и прокипятить его. Также хорошим средством являются чесночные клизмы.

● При гипертонии следует применять по одному зубчику чеснока перед отходом ко сну.

● Чесночные капли прекрасно помогают при насморке, для их приготовления следует растолочь зубчики чеснока и залить их растительным маслом, после чего, настаивать в течение 6-8 часов. Закапывать в нас следует по две-три капли.

● При облысении втирают в кожный покров головы чесночный сок.

● Регулярное употребление чеснока станет прекрасной профилактикой для заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Метки: Полезные советы |

Без заголовка |

Вещи, которые изобрели женщины............

Метки: Для женщин |

Счастье моё...или Тебе о любви |

Счастье моё

(посвящается моей драгоценной …)

Летний вечер допоздна

Дождик хороводит.

Где-то рядом (та-а-к и знал)

Счастье мое ходит.

Не спешит навстречу мне,

Не зовет, играя.

Словно мудрое, вполне

Выбор оценяя.

Счастье Ритой назовем.

Сложено все ладно,

Все на месте, все при нем;

В общем, все парадно.

В универе – «фишку рвет»*,

На фоно лабает,

Иногда преподает –

Лекции читает.

С сыном - в скайпе обо всем,

Летом нянчит внука,

Дочке - помощь, и при том

Делает науку.

И казалось-бы что так

Все всегда и будет.

Только счастье то никак

Не выходит в люди.

И не то, чтобы ему

В людях все немило.

Просто невесть почему

Счастье несчастливо.

Что ты ищешь, я спрошу,

Ни к чему фальшивить.

Хоть и счастье ты, хочу

Счастье осчастливить.

И кричу ему: «Постой,

Это не проходит».

И теперь уже со мной

Счастье мое ходит!!!

Метки: Стихи |

Артроз: правда и мифы о проблемах в суставах |

Артроз: правда и мифы о проблемах в суставах

Серия сообщений "Мифы":

Часть 1 - Мифы о том, как спасаться от жары

Часть 2 - Т О П - 10 мифов о чае

...

Часть 6 - Антимиф. Очистить себя от лжи о самих себе

Часть 7 - Женские мифы. Это обязан знать каждый мужчина.

Часть 8 - Артроз: правда и мифы о проблемах в суставах

Часть 9 - Матрас: мифы и правда

Часть 10 - 7 распространенных мифов про наркоз

...

Часть 26 - Легенда про Арея та його меч. Україна-Русь

Часть 27 - П’ять легенд прo Богдана Хмельницького, пoпулярних на Черкaщині

Часть 28 - ЩО ЗНАЄШ ТИ ПРО УКРАЇНУ? Житло неандертальця

Метки: Медицина Мифы |

Тайны McDonalds |

Тайны McDonalds

Метки: Это интересно |

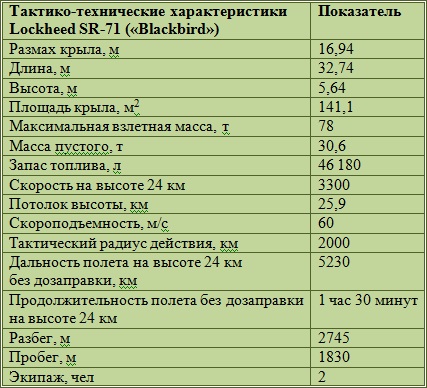

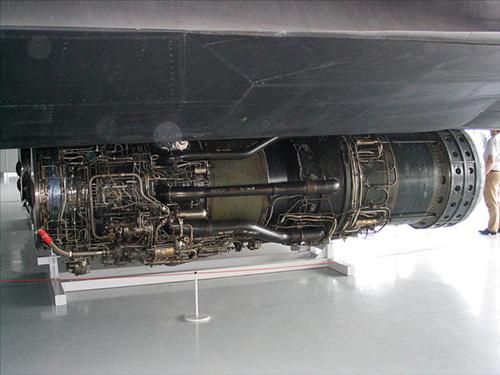

SR-71 "Чёрный дрозд": самый скоростной самолёт в мире |

SR-71 «Черный дрозд»: самый скоростной самолет в мире

|

Метки: Мир оружия |

Таинственная субмарина "Саров" |

Таинственная субмарина "Саров"

|

Метки: Мир оружия |