-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

-Постоянные читатели

-Статистика

Записей: 872

Комментариев: 1385

Написано: 2521

С тобою вечный день рожденья… |

Когда-то у меня было такое стихотворение:

Жизнь коротка, не ухватиться

за край, когда идёшь ко дну.

Не взвыть, как зверь, не взмыть, как птица,

не кануть рыбой в глубину.

Но знаю истину одну:

с тобою вечный День Рожденья,

и Рождество, и Новый год.

Спасенье ты моё, везенье

и исцеленье от невзгод.

С тобою нет плохих погод.

Прошли годы. Это 25-е апреля — день рождения Давида — я впервые отмечала без него. Мне говорили, что мёртвым отмечать дни рождения не принято, только день памяти. Ну а для меня он живой. И день памяти для меня каждый день. И день рождения его теперь — вечный…

ненаглядный мой

На дне рождения, на самом дне,

когда покинут все, кто были с нами,

нередко остаёмся мы одне

наедине с несбывшимися снами.

Идём, куда не зная, налегке,

и, получив за жизнь привычно неуд,

глазами что-то ищем вдалеке,

закинув в небо свой дырявый невод.

И там, витая в голубом ничто,

утратив всё, чего ты так алкала,

вдруг понимаешь: истина - не то,

что плещет на поверхности бокала.

На расстоянье зорче нам видней.

Любовь ценней в конце, а не в начале,

как всё, что затаилось в глубине,

на дне рожденья счастья и печали.

И там, с тобой одним наедине,

плести свой день из небыли и были

и постигать, что истина на дне,

на дне того, что мы взахлёб любили.

мы с Давидом на диване

Теперь с этой стены на меня смотрят его портреты.

Пусть озаряют облака твой путь лишь.

Пройдут года, века, а ты — пребудешь.

Пусть бури-штили захлебнутся в трансе,

а ты, мой Штирлиц, навсегда останься.

А ты, мой милый, будь везде и всюду.

Я буду здесь, я буду верить чуду,

что даже смерть не сгладит вечным глянцем

твоих на сердце отпечатков пальцев.

Они пылают розы лепестками,

они плывут по небу облаками.

Пока их защищаю, как волчица,

то ничего со мною не случится.

Сначала хотела просто устроить себе день воспоминаний: слушать его чтение стихов, включать его любимую музыку, приготовить все его любимые блюда. И вспоминать, вспоминать… (Как Ариадна Эфрон, помню, вернувшись из лагеря, встречала свой первый Новый год в одиночестве: всё перемыла в доме, зажгла свечи и стала вспоминать: мать, отца, брата…) А потом подумала: ну почему одной? Ведь его столько людей знало, любило… Будем вспоминать вместе.

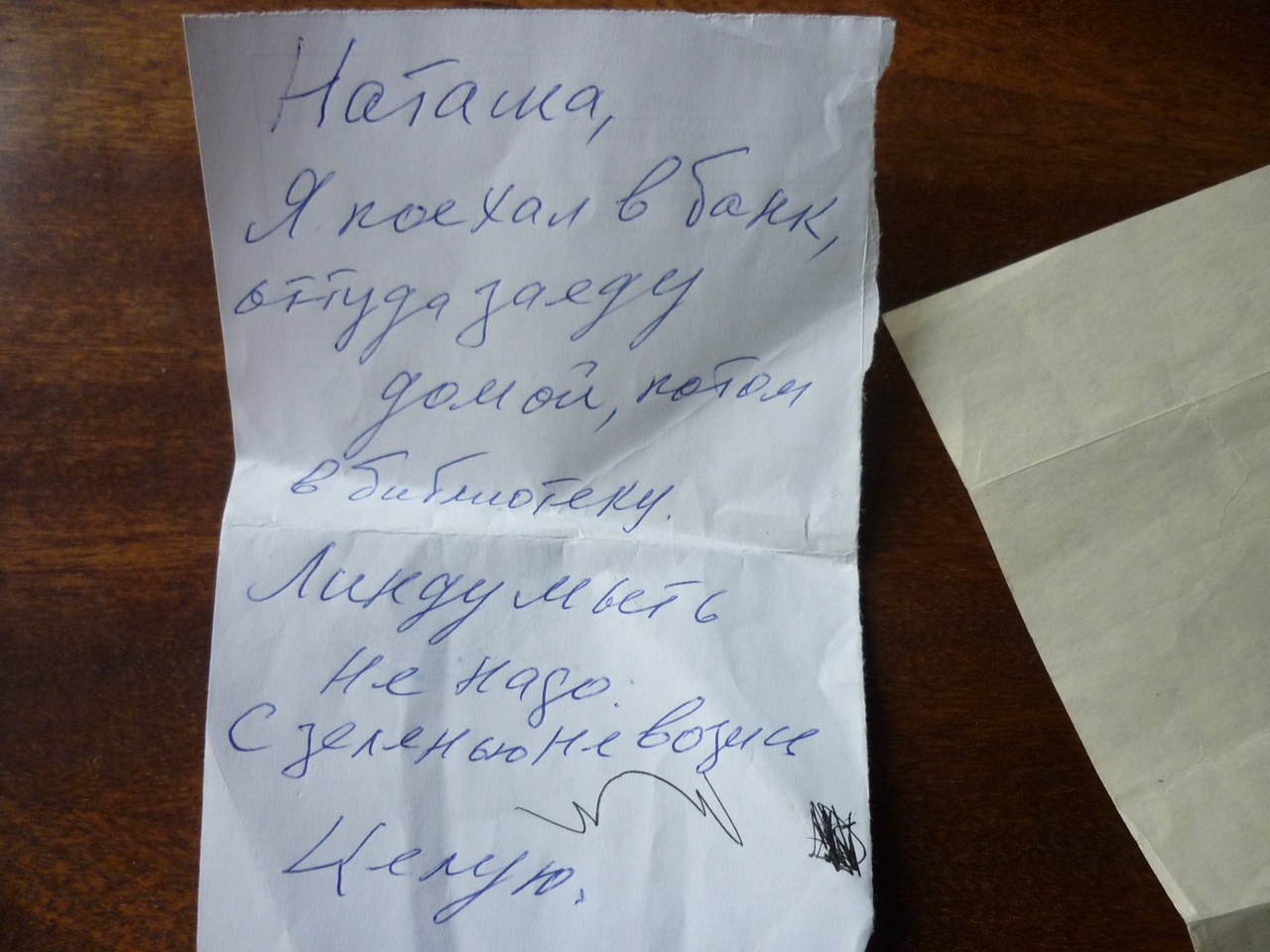

К этому дню я готовилась задолго. Отбирала из папки стихи, статьи, документы, которые будет интересно показать гостям. Я зачиталась своими письмами и его записками из 80-х, своими и его стихами.

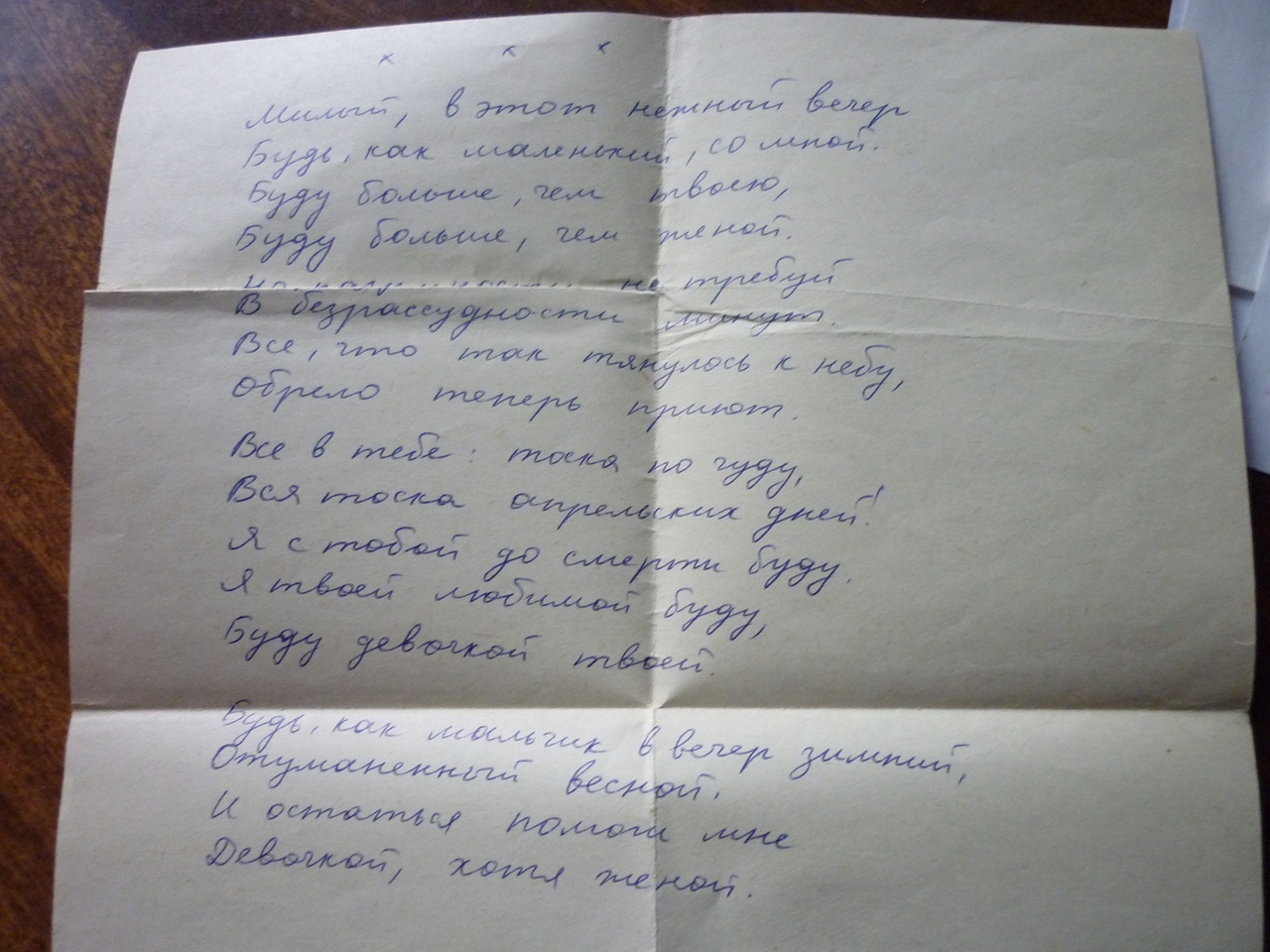

А вот этот экспромт был им написан в ответ на стихотворение одной поэтессы, которая писала о моих книжках, различая их по цвету переплёта.

Я покрывала поцелуями все эти поцелуи, поливая их слезами — какое счастье, что сохранила все эти записки!

«Ушёл за хлебом. Скоро буду, жди.

Целую». - Я нашла твою записку.

Ей двадцать лет исполнилось поди.

Теперь она подобна обелиску.

Не правда ли, всё будет хорошо?

Ты торопился, до дому бежал всё.

Ты за небесным хлебом отошёл

и там всего лишь чуть подзадержался.

Мы встретимся в Ничто и в Никогда

и превратим их в Здесь, Везде и Вечно.

И снова будем не-разлей-вода.

Я верю в это свято и беспечно.

Какие мы были тогда счастливые! Как он меня любил! Какой был умница, талантливый, добрый, пылкий, нежный! Как же щедро меня наградила им судьба! И он был со мной счастлив. Я просто умирала от любви и нежности над этим ворохом бумажек. Конечно, не всё можно показывать и читать. Но как хорошо, что я это перечитала. Я была счастлива, снова пережив ту жизнь.

Вот моя новогодняя открытка ему 1980-го года.

(Кстати, когда покупала ту открытку, выбрав её из множества других, я ещё не знала, что существует олень Давида, редчайший вид этого благородного сказочного создания: https://ru.wikipedia.org/wiki/Олень_Давида Что это как не знак судьбы?)

В тот новогодний вечер у нас произошло решающее объяснение. Но как же труден и долог был путь к нашему общему счастью...

прощальное письмо бывшей жене

Обычная схема: сначала праздник,

романтика, будни уже потом.

А мы сначала в быту погрязли,

прежде чем обрели свой дом.

Как нас мурыжили по парткомам,

«личное дело», «поставить на вид»...

(Людям постарше сие знакомо,

а молодых вот весьма удивит).

Липкими сплетнями нас бомбили

и шепотками вослед молвы,

а мы любили, а мы любили,

пока ещё робко, ещё на Вы.

Когда ж отсплетничали и отвяли -

год прошёл или полтора -

только тогда разгорелось въяве

пламя сдерживаемого костра.

И нам плевать было на анонимки,

на пересуды, зависть и грязь.

Какое счастье — идти в обнимку,

не озираясь и не таясь!

Я до сих пор не могу привыкнуть

к тому, что билось, рвалось и жглось.

И мы никогда не дадим погибнуть

тому, что убить им не удалось!

А вот такие поздравительные открытки я дарила ему в 80-х.

А это фото Давид сделал в конце 80-х в нашем лесу на Стрелке, где мы так часто гуляли.

Когда нас настигнет бедою,

пускай всё рассеется в дым -

ты помнишь меня молодою,

я помню тебя молодым.

И неба смущённый румянец

в преддверье заоблачных кар

напомнит щеки моей глянец

и рук твоих крепких загар.

Пусть всё унесёт в круговерти

навеки — зови-не зови...

Но память всесильнее смерти.

Особенно память любви.

Как хочется верить, что он меня видит, чувствует там, в своём далеке, что мы ещё встретимся. Ведь не может такая любовь уйти бесследно, в никуда. Где-то она должна остаться.

Но кто-то, верно, есть за облаками,

кто говорит: «живи, люби, дыши».

Весна нахлынет под лежачий камень,

и этот камень сдвинется с души.

Ворвётся ветер и развеет скверну,

больное обдувая и леча,

и жизнь очнётся мёртвою царевной

от поцелуя жаркого луча.

Мы вырвемся с тобой из душных комнат,

туда, где птицы, травы, дерева,

где каждый пень нас каждой клеткой помнит

и тихо шепчет юные слова.

Я вижу, как с тобою вдаль идём мы

тропою первых незабвенных встреч,

к груди прижавши мир новорождённый,

который надо как-то уберечь.

Мы с тобою ведь дети весны, ты — апреля, я — марта,

и любить нам сам Бог повелел, хоть в него и не верю.

А весна — это время расцвета, грозы и азарта,

и её не коснутся осенние грусть и потери.

Мы одной с тобой крови, одной кровеносной системы, -

это, верно, небесных хирургов сосудистых дело.

Закольцованы наши артерии, спаяны вены.

Умирай сколько хочешь — у нас теперь общее тело.

Во мне жизни так много, что хватит её на обоих.

Слышишь, как я живу для тебя? Как в тебя лишь живу я?

Нет тебя, нет меня, только есть лишь одно «мыстобою», -

то, что свёрстано намертво, хоть и на нитку живую!

https://www.youtube.com/watch?v=kIO-aEDAH6E&list=PLrgDSzTXDpvNgYNR5vlK2mBaWc3k94X20&index=30&t=0s

|

|

Понравилось: 3 пользователям

Клуб «Гармония момента». Встреча вторая. Окончание. |

(Прошу прощения за этот чёрный юмор - не удержалась, уж очень забавная картинка, не принимайте всерьёз:)

Классификация одиночеств

Потом вспоминали стихи на эту тему.

Незабвенная Белла:

О одиночество, как твой характер крут,

посверкивая циркулем железным.

Как холодно ты замыкаешь круг,

не внемля увереньям бесполезным…

Даруй мне тишь твоих библиотек,

твоих концертов строгие мотивы,

и, мудрая, я позабуду тех,

кто умерли или доселе живы…

- это одиночество-уединение, одиночество как благо, как наслаждение. Оно необходимо каждому творческому человеку.

Вспомнился кстати фильм по рассказам Чехова, где в одной из новелл двое заключили пари, что если один просидит 20 лет в полной изоляции — то другой заплатит за это ему кучу денег. Спорщик согласился. Прошёл срок — а он прочёл за это время массу книг, стал настолько мудрым, что отказался от денег, они стали ему уже не нужны, он познал иную, высшую радость. «И, мудрая, я позабуду тех...» Сначала не нужны будут деньги, потом живые люди… Что-то от сказки «Снежная королева» с её ледяным осколком в душе и с бесстрастным словом «Вечность». Здесь тоже важно остановиться, не переступать тот край, за которым - «консервная банка».

А вот другое одиночество, которое можно определить как "стыдное". Это определение Евтушенко в стихотворении «Как стыдно одному ходить в кинотеатры...».

Как стыдно одному ходить в кинотеатры

без друга, без подруги, без жены,

где так сеансы все коротковаты

и так их ожидания длинны!

Как стыдно — в нервной замкнутой войне

с насмешливостью парочек в фойе

жевать, краснея, в уголке пирожное,

как будто что-то в этом есть порочное…

Почему-то многие люди этого стесняются — ну вроде он никому не нужен, в чём-то ущербен. Пытаются любыми путями из этого состояния выкарабкаться. Вот фильм «Одинокая женщина хочет познакомиться», где героиня под покровом промозглой ночи развешивает объявления о знакомстве, но не может смириться с реальным воплощением мечты в виде безработного алкаша.

Подруга её стращает: «Тебе уже 43, ещё несколько лет — и тебе не с кем будет в кино сходить!» А она, хорохорясь: «Одна схожу! Было бы кино хорошее!». Да, но тем не менее в кино, в театр, в лес одной ходить — как-то неуютно, диковато, не принято. Люди боятся этого и стесняются как дурной болезни. И нужно быть очень самодостаточным и независимым, чтобы это положение стало для тебя естественным.

Бродский, «гений одиночества», вот уж кто наслаждается, купается в нём:

Ночь. Дожив до седин,

ужинаешь один.

Сам себе быдло,

сам себе господин…

Кажется, ему очень комфортно в этом одиночестве. Полёт одинокого ястреба, который достигает таких вершин ноосферы, что ему уже назад дороги нет. Пушкин: «Ты царь, живи один...».

У меня тоже есть одно стихотворение, в котором я пишу об одиночестве как о самонаполненности, о переполненности жизнью.

Тост

Пью за всё, что в себе я убила

в зазеркалье несбывшихся дней.

Пью за всех, кого я не любила

и не встретила в жизни моей.

Как овал одиночества светел...

Пью и славлю его, возлюбя.

Я в твоём не нуждаюсь ответе.

Я беру всю любовь на себя.

О луна, моя высшая почесть,

эталон золотого руна,

воплощение всех одиночеств,

я с тобою уже не одна.

Пусть не вспыхнет огонь из огнива

и не высечь мне искр из кремня,

но со мной эти жёлтые нивы,

и они согревают меня.

О любви и тоски поединок,

луч зари, победивший во мгле!

Одиночество — это единство

со всем сущим, что есть на земле.

Одиночество без одиночества

Одиночество как самодостаточность. Я полна собой, природой, любовью. Мне никто больше не нужен. Но это не жестяная банка, не царство снежной королевы, а наполненность всем вокруг, всеми дарами и красками мира. Такое одиночество присуще философам, мудрецам. Оно не каждому по силам. Его надо в себе растить, вырабатывать, может быть, медитировать. Муштровать, тренировать душу.

Маяковский любил приговаривать: «У вороны гнездо, у верблюда дети, а у меня никого, никого на свете». И неважно, что у него мать, сёстры, полно женщин, да и дети — дочь, а вот он чувствует себя одиноким. Так же как бывает и наоборот — человек один, а одиноким себя не чувствует.

Вот у меня такое было состояние после вечера памяти Давиду, который я очень боялась проводить: как смогу рассказать всё, что хочу, и не расплакаться, как приеду потом в пустую квартиру, ведь мы всегда приезжали вместе, отмечали успех, а тут — некому рассказать, поделиться, мне казалось, я не выдержу, буду плакать до утра. Но вечер прошёл на такой высокой ноте, ко мне подходили люди в слезах, с цветами, с подарками, привезли домой на машине, окружили такой любовью, заботой, теплом, без конца звонил телефон и пикала почта, я была в состоянии эйфории, в каком-то облаке вселенской доброты и ласки. Я поняла, что можно быть одной и не чувствовать одиночества, почувствовала, как это реально согревает и спасает.

И вот этот клуб — это тоже средство спасения от одиночества. Так важно знать, что мы гарантированно встретимся, что сможем поговорить о самом главном, сокровенном, порадоваться успеху друг друга, это даёт какую-то опору в жизни. Очень важно — сохранить эту атмосферу тепла, добра, — это надо выращивать, как цветок, холить, поливать. Бережней относиться к друг другу. Люди такие нежные существа, обидчивые, мнительные. Так легко эту гармонию нарушить.

Володя долго не мог понять — почему мы не можем обсуждать любые темы? Зачем я ввожу эти табу, ограничения на темы политики, религии? Мы же все воспитанные цивилизованные люди. Никто не говорит, что мы можем переругаться и передраться. Но осадок останется, раздражение… я даже этого не хочу. Кто во что верит или не верит, кто за кого голосует — пусть это останется личным делом каждого. Мы просто не будем об этом говорить. Обойдём эти кочки-ухабы. Дискуссионные клубы, все эти споры-драчки хороши в молодости. А сейчас я стремлюсь к спокойному общению на почве общих взглядов и интересов. Я стараюсь избегать всего, что может разъединить, отбить желание приходить сюда снова. Этот клуб — моё детище, его надо оберегать, как ребёнка, как слабый нежный росток. А не подрывать корни!

Пока не поздно

У Евтушенко есть такая строчка: «С течением дней я буду одней». Вот эта грамматическая неправильность - она кажется здесь очень точной. Мы все становимся всё одней и одней в жизни. Но хочется как-то этому по мере сил противостоять.

У меня есть книжка «Письмо в пустоту».

Это слова любви тем, кому не успела их сказать при жизни. Успевайте! Всё поправимо, кроме смерти. Любую разлуку, размолвку, разрыв можно исправить. Всё, кроме неё. Надо встречаться каждый раз как в последний и прощаться, как навсегда. На всякий случай. Всё успеть досказать, во всём признаться, всё исправить, пока не поздно. У меня там есть рассказ об отце «Поздно». Чтобы не было поздно. Потому что мы всегда наступаем на эти грабли.

Меня потряс фильм Стивена Спилберга «Искусственный разум» (2001), который посмотрела недавно в Интернете.

Действие там происходит в далёком будущем, когда семье можно было приобрести робота-ребёнка. Его можно было запрограммировать на любовь с помощью специальных кодовых слов. Одна семья приобретает такого механического ребёнка, поскольку их родной сын неизлечимо болен, находится в коме. Ребёнок-робот привязывается к родителям, особенно к матери. А потом родной ребёнок выздоравливает, выходит из комы. И мальчика-робота - увозят в лес и бросают там как ненужную игрушку. Но он-то уже запрограммирован на любовь. Он начинает искать маму. Он очень скучает, тоскует по ней. Ему объясняют, что мать не может его любить, он ненастоящий. Он мечтает стать человеком, чтобы мама его полюбила. Таким может его сделать голубая фея. Он ищет её, проходит много всяких испытаний, злоключений. Потом засыпает во льдах на две тысячи лет, и когда просыпается, встречает фею, которая объясняет ему, что даже она не в силах сделать его человеком, однако может воссоздать его мать по образцу ДНК. Но она сможет жить лишь до тех пор, пока не уснет снова — то есть не дольше дня. Это как-то связано со свойствами ДНК, и повторить эту процедуру невозможно. Однако мальчик просит вернуть ему маму хотя бы на один день.

Этот очень долгий день он проводит наедине с мамой, рисуя, играя и наслаждаясь её любовью. Он знает, что это вечером кончится и упивается каждой минуточкой этого дня. В конце дня она говорит мальчику, что всегда любила его. Затем она засыпает, и ребёнок ложится рядом с ней. Он закрывает глаза и «отправляется туда, где рождаются мечты». Без слёз это смотреть невозможно.

Я смотрела и думала — какое счастье было бы — один день провести наедине с близким человеком, которого уже нет, всё бы отдала за один только этот день рядом. А ведь когда-то они были, жили рядом, а мы не ценили, не понимали, как же были тогда счастливы. У Достоевского в «Бесах»: «Человек несчастлив только потому, что он не понимает, что он счастлив». Мы не понимаем этого, пока не утратим.

У Лёши есть очень трогательное, пронзительное стихотворение о маме, где он не может примириться с тем, что её нет «Она была». Я попросила его прочитать его.

Всю ночь кричала громко птица,

Луна плыла.

Мне мама не могла присниться:

Она была.

Варенье, что она варила,

Ещё стоит.

А свитер, как и говорила,

Тепло таит.

И платье, что она носила,

Ещё висит.

Но маму никакая сила

Не воскресит.

И вторит маятник упрямый

Мне в унисон:

Она была, и это самый

Счастливый сон.

Она была, но улетела

В далёкий Рай.

А возвратиться не сумела.

Но мой сарай

Хранит потрёпанную карту

И два крыла.

Я в Рай лечу, готовлюсь к старту,

И все дела.

В Раю, под яблоней цветущей,

Что по весне

Стоит, забыв про день грядущий,

Я, как во сне,

Увижу ангелов и маму,

И удивлюсь.

Домой отправлю телеграмму,

Что остаюсь,

Что в понедельник на работу

Я не приду,

Часы настенные в субботу

Не заведу…

Вот только б вешняя природа

Не подвела.

Лишь только б лётная погода

В тот день была.

Я изучу маршрут до Рая,

Зайду в сарай

И, ничего не забирая,

Отправлюсь в Рай.

Надену я, чтоб не разбиться,

Лишь два крыла…

Нет, мама не могла присниться:

Она была.

«Ваша жизнь на 10% зависит от того, что с вами происходит, и на 90% от того, как вы реагируете на эти события», - писал Джон Максвел. Кто-то со временем примиряется с потерями, живёт будущим, настоящим. А кто-то не может.

Без тебя

Как бы мне хотелось хоть на минутку вернуть близкого человека, маму, отца, Давида, - да, есть голос на плёнке, фотографии, письма, но нельзя - обнять, поцеловать, положить голову на плечо... И ужас этого «никогда», «невозможно» чувствуешь всем спинным мозгом. Видели фильм «С любимыми не расставайтесь»? Как она кричала: «Я скучаю по тебе!» Вот у меня такие же истерики, только не вслух, а внутри.

Первое и единственное стихотворение, которое написала в этом году:

Без тебя

Жили мы как друг в друге матрёшки,

а теперь стало пусто внутри...

Позвони, как туда доберёшься,

или райскую птичку пришли.

Вместо роз и конфет в день рожденья

собираешь мне звёзды в кулёк.

Это облако или виденье?

Или ты там в тумане прилёг?

Мы сойдёмся опять после жизни,

что пущу я легко на распыл.

Обниму тебя в райской отчизне, -

чижик-пыжик, ну где же ты был?

Я хочу, чтобы утром побудку

твоим голосом пел мне щегол,

и плясать под родимую дудку,

и спрягать мой любимый глагол.

Помнишь ли, как мы делали щуку,

а потом пили кофе гляссе

и внимали сердечному стуку,

когда пел «Без тебя» нам Дассен.

И глядишь ты с портрета в оконце,

улыбаясь чему-то вдали...

Без тебя я как небо без солнца,

как листва без корней и земли.

Здесь нет ни одного случайного придуманного слова, всё из жизни.

Жили мы как друг в друге матрёшки,

а теперь стало пусто внутри…

Мы засыпали-просыпались вместе, ели-пили вместе, мы были не разлей-вода. Теперь из меня вынули половину меня, половина души отделилась и теперь неизвестно где.

Позвони, как туда доберёшься,

или райскую птичку пришли.

Он всегда звонил, и из больницы, и когда задерживался где-то, он не смог бы мне не подать хоть какой-то знак, что он есть, что он по-прежнему меня любит. Сначала шарики. Потом райская птичка — сойка.

Эти две птички прилетали ко мне недавно — сидели на ветке вяза напротив балкона. Я их запомнила и нашла потом в интернете, это сойки. У них такие чудные голубые крылышки, отдающие перламутром. За 40 лет, что я живу здесь, они прилетали сюда впервые. И ни к одним из моих знакомых - специально спрашивала - не прилетали никогда.

Вместо роз и конфет в день рожденья

собираешь мне звёзды в кулёк.

Это облако или виденье?

Или ты там в тумане прилёг?

Он не мог не подарить мне чего-то на день рожденья, я знаю, что он хоть что-то, но пришлёт, то, что теперь ему доступно. Звёздочку с неба, солнечный зайчик, птичку. Или веткой помашет в окно.

Мы сойдёмся опять после жизни,

что пущу я легко на распыл.

Обниму тебя в райской отчизне, -

чижик-пыжик, ну где же ты был?

Чижик-пыжик — наш ежедневный ритуал, когда он скрипом гантелек исполнял этого чижика и мы все смеялись. Он радовался как ребёнок. «И плясать под родимую дудку», - это вот этот его аккомпанемент чижика-пыжика.

Я хочу, чтобы утром побудку

твоим голосом пел мне щегол.

Щегол — он пересвистывался с ним когда-то, ещё в 80-х, когда мы ещё не были женаты, были в зимнем лесу и он отвечал щеглу свистом, а тот принял его за своего. Мы так смеялись, что щегол «своя своих не познаша», вернее, наоборот, признал в Давиде своего собрата — щегла. И на девять дней на даче у Жени с Инной Бурылиных я услышала щегла-не щегла, не знаю, но свист точно с такой же интонацией, я её хорошо запомнила. Это был он, он подавал мне знак, что он здесь, рядом. Ну как я могу в это не верить. Это же сердце подсказывает.

Помнишь ли, как мы делали щуку,

а потом пили кофе гляссе

и внимали сердечному стуку,

когда пел «Без тебя» нам Дассен.

«Делали щуку» - да, на его день рождения, ему раньше её мама делала, это было его любимое блюдо, мы целый день возились, но зато как это божественно вкусно! 25-го апреля на день рождения Давида я буду делать его любимые блюда. И сделаю эту архисложную и архивкусную щуку. Надеюсь, что у меня получится. Хотя я одна ещё ни разу её не делала. Но, думаю, он мне, как всегда, оттуда поможет...

А «Без тебя» Дассена («Если б не было тебя», «Без тебя») - это его любимая песня Дассена, это как бы его признание мне в любви. Мы танцевали под неё… Эта музыка — сама нежность, в ней просто растворяешься. И я сейчас всё время её слушаю и этой песней с ним разговариваю. Я чувствую, что он слышит. Душа его слышит.

И глядишь ты с портрета в оконце,

улыбаясь чему-то вдали...

Без тебя я как небо без солнца,

как листва без корней и земли.

«И глядишь ты с портрета в оконце» - этот портрет у меня сейчас в кухне, я его тогда фотографировала в кухне, когда он птичку увидел.

Может быть ту самую, райскую, с перламутровыми голубыми крылышками, которая потом ко мне прилетала.

Свет небес и свет твоей улыбки,

птичка, промелькнувшая в окне.

Фокус расплывающийся, зыбкий,

словно ты не здесь уже, а вне.

Словно смерть — секрет полишинеля…

Из себя смотрю как из окна.

Вижу слабый свет в конце тоннеля…

Значит, я не так уже одна...

А это о другом портрете:

Стучит в окно лишь дождь да ветер,

заглянет ночью лишь луна.

И больше никому на свете

нет дела, как я тут одна.

До моего ночного бреда,

покуда не придёт рассвет...

Но ты смеёшься мне с портрета,

и улыбаюсь я в ответ. ..

Когда нет главного человека, который был всем, его ничто не заменит. И болевое тело уничтожить нельзя, от себя никуда не денешься. Может только что-то отвлечь на время. Но эта зияющая пустота — она будет всегда, её можно только временно чем-то заполнить. Но заполнять нужно, постоянно, иначе эта пустота тебя поглотит, пожрёт...

У меня много стихов об одиночестве ещё с юности. Даже когда я не была одинока, они всё равно писались.

...Ты уехал, ты уехал...

Гаснут звёзды на весу.

Среди шума, среди смеха

одиночество несу...

Я всего лишь кустарь-одиночка

над огромной страной,

где моя одинокая строчка

натянулась струной...

Если взялся за гуж – что с того, что не дюж,

должен вынести ношу двуногих.

Я пишу эти строки по адресу душ,

для таких же существ одиноких...

Жизнь погасла на экране.

Телефонный спит звонок.

В этом мире каждый ранен,

нелюбим и одинок...

Ах, цветочное пророчество!

Как наивен род людской.

Вдруг пахнуло одиночеством

и грядущею тоской...

Ночи чёрный крепдешин

в дырах звёзд.

Тонкий плащ моей души

сыр от слёз.

Я дрожу в руках дождя

у окна.

В этом мире нет тебя.

Я одна…

Валя выбрала какие-то мои стихи для прочтения. Я просила вспомнить понравившиеся стихи об одиночестве, а она — а можно, я твои прочту? Ну прочти.

Валя читает:

Мне кажется, я живу в маяке,

где зажигаю огонь,

чтобы корабль, что плывёт вдалеке,

не канул меж берегов.

Чтобы однажды один из ста

мой увидал бы свет,

чтобы доплыл, уцелел, пристал...

Но никого нет.

***

Как жаль, что нет такой науки,

что изучала бы всерьёз

законы вечныя разлуки,

состав невыплаканных слёз,

слепой влюблённости валентность,

душевной чёрствости недуг,

видений чудных мимолётность

и одинокий сердца стук.

Есть разные виды и типы одиночества. Многие мы уже сегодня рассмотрели. Есть вселенское, лермонтовское, одиночество демона, гения, ястреба, а есть привычное, будничное.

Скажи мне, кто не одинок?

В души пустынном помещенье

Ютится нежности щенок,

Скуля тихонько о прощенье.

Непоправимо одинок

Всяк в этом мире однобоком.

Щенок – заплаканный комок –

Всё тычется под левый бок.

Кому-нибудь он выйдет боком.

Одиночество, к которому уже притерпелись, как к постоянной тупой боли. С ним можно жить, привыкают. Все живут, чем я лучше.

Я привыкла к зиме и весны не ждала.

Я жила кое-как, ни о чём не печалясь.

По утрам на работу привычно брела,

в одиночество, словно в пальто, облачаясь...

А есть одиночество трагическое, с которым не можешь примириться, против которого твоя душа вопиёт. Это непоправимое одиночество смерти:

Зову тебя. Ау! — кричу. — Алё!

Невыносима тяжесть опозданий,

повисших между небом и землёй

невыполненных ангельских заданий.

Пути Господни, происки планет,

всё говорило: не бывает чуда.

Огромное и каменное НЕТ

тысячекратно множилось повсюду.

Ты слышишь, слышишь? Я тебя люблю! —

шепчу на неизведанном наречьи,

косноязычно, словно во хмелю,

и Господу, и Дьяволу переча.

Луна звучит высоко нотой си,

но ничего под ней уже не светит.

О кто-нибудь, помилуй и спаси!

Как нет тебя! Как я одна на свете.

Надя тоже прочла несколько моих стихов об одиночестве и закончила своей песней на одно из них:

Сердце — одинокий

остров в океане.

От земли далёкий,

утонул в тумане.

Кто его заметит,

кто его услышит?

И никто на свете

писем не напишет.

Волны будут биться

до изнеможенья...

С кем-нибудь случится

кораблекрушенье.

И кого-то чудом

выбросит на берег...

В это так нетрудно

каждому поверить.

Чайки там летают.

Морем пахнет остро.

Будет обитаем

одинокий остров.

Пусть наш клуб и станет таким обитаемым островом! Давайте за это выпьем!

Следующая тема: "Знаки, предчувствия, сны". Обещаю: будет интересно.

Четыре с лишним часа пролетели незаметно. Кто-то ушёл, кому было далеко добираться, а несколько гостей всё никак не могли друг с другом расстаться.

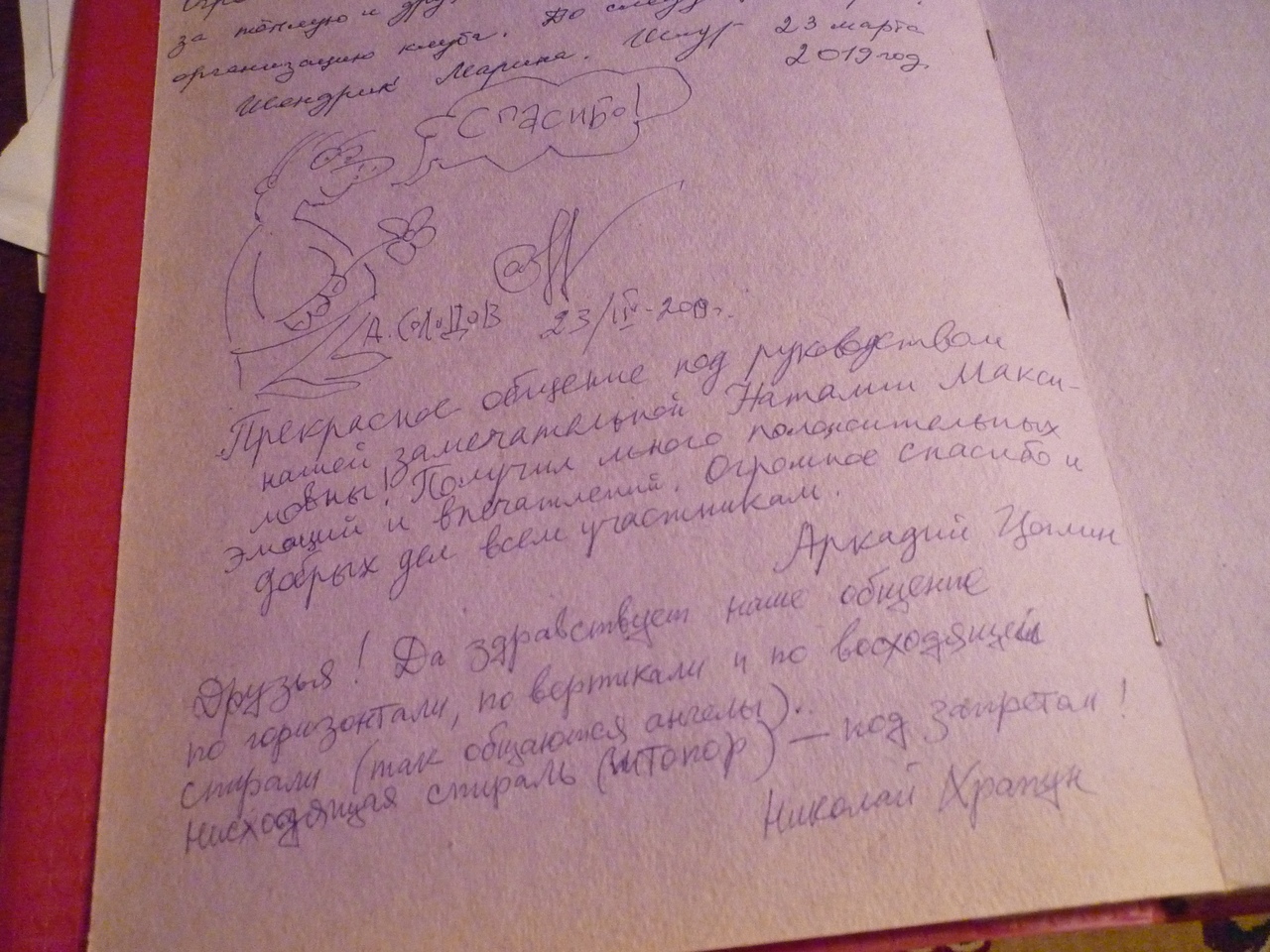

Аркадий и Коля писали отзывы в наш альбом:

Потом с Колей завязался интересный спор о современной живописи.

У Лёши было хорошее настроение.

Он развеселился не на шутку.

А ещё говорят, что юмористы — мрачные люди.

Чувствую, в следующую встречу нас ждёт новый юмористический рассказ «для неулыбчивой отчизны» в духе Хармса. И, возможно, новые стихотворные посвящения друг другу…

До встречи в эфире, друзья!

Переход на ЖЖ: https://nmkravchenko.livejournal.com/469772.html

Продолжение (встреча третья) здесь: https://nmkravchenko.livejournal.com/471706.html

|

|

Понравилось: 2 пользователям

Клуб «Гармония момента». Встреча вторая. Продолжение. |

А я тем временем продолжала знакомить народ с интернетскими отзывами. Вот что писала Светлана Грибова из Зеленограда:

«Прочитала Ваш отчет о заседании клуба и как будто с вами побывала! Замечательная, насыщенная, душевная встреча получилась.

Вы с такой любовью представили своих друзей, так ярко и эмоционально каждого охарактеризовали, давая слово - поэтическое, художественное, ассоциативное - самим героям, что возникает впечатление моего личного с ними знакомства. И люди все, действительно, прекрасные! Каждый - интересный, глубокий, думающий и чувствующий человек, личность.

А знаете, я очень похоже строила свой юбилей на 50-летие. Народу 10 лет назад собралось довольно много, некоторые между собой не знакомы, я о каждом рассказывала историю нашей дружбы и читала свои стихи, этому человеку посвященные. Всё сопровождалось музыкой и песнями, народ заразился стихо-творчеством, пошли экспромты, стишки на заданные темы, давние заготовки, кто что, но было очень весело и душевно.

Про Ваш вечер в клубе с прекрасным названием. Вы, как опытный лектор, очень грамотно и интересно выстроили план встречи. И тема актуальнейшая, тем более в этот демисезонный период. Я внимательно и подробно ознакомилась с Вашими "знакомыми" "депрессантами" и "антидепрессантами". И начала улыбаться ))))

"Откупори шампанского бутылку иль перечти "Женитьбу Фигаро"" - я раньше перечитывала Джером К. Джерома или "12 стульев" или смотрела Рязановские фильмы. А сейчас ищу что-нибудь позитивное в интернете. А ещё йога. Пока помогает.

А какая же чудесная Лариса Миллер! Это Вы мне её открыли давно ещё. Сейчас читаю, наслаждаюсь. И теперь я познакомилась с Алексеем Солодовым. "Я неверный, наверное, выбрал маршрут, Моя жизнь не раскрылась, как тот парашют" - потрясающие строки! Так подумать о себе могут многие, выразить - он один!…»

Вспомнила лёшины строчки: «Ты знаешь, я такой один. Таких как я уже не будет». А Хлебников говорил: «А таких как я - и одного нет».

После этих слов мы не могли, конечно, не попросить Лёшу прочесть это стихотворение, близкое многим.

***

У меня парашют не раскрылся, увы,

И пятнадцать секунд до зелёной травы.

Я всё ждал, что раскроется он наконец,

Ведь пятнадцать секунд — и полёту конец!

Я руками, как птица, махал на лету

И внезапно проснулся в холодном поту.

И испуганно сердце стучало в груди:

Всё казалось, что встреча с землёй впереди.

И, ударясь о землю, на небо взлечу,

И в старинной церквушке поставят свечу…

Ничего не случилось, я жив и здоров,

На работу пришёл, и мой сменщик Петров

По-приятельски пару стрельнул папирос.

— Как дела? — затянувшись, мне задал вопрос.

— Всё нормально, — ответил, обиду тая.

И подумал, что жизнь не раскрылась моя.

Я неверный, наверное, выбрал маршрут,

Моя жизнь не раскрылась, как тот парашют.

Нераскрытая жизнь — как короткий полёт.

Только в небе куда-то летит самолёт,

А я падаю вниз и вот-вот разобьюсь,

Но развязки такой я совсем не боюсь.

Вот ещё один вздох и ещё один миг,

Но не слышит никто мой испуганный крик.

Деревянная церковь устала терпеть,

Ей бы душу мою поскорее отпеть.

Всё готово уже, и отец Никодим

Мне простит, что я был не однажды судим,

И с Петровым ругался, и женщин бросал,

И с ошибками в школе диктанты писал,

Что другие погибли, а я невредим –

Всё простит мне сегодня отец Никодим.

Уж стоят под иконами свечи во фрунт,

А в запасе — пятнадцать коротких секунд.

Прекрасно. И всё-таки парашют раскрылся… Талант твой раскрылся.

Стихи как говорящие картины,

картины — молчаливые стихи

А мне вспомнилось ещё стихотворение Коли, у которого тоже упоминается парашют в драматическом контексте.

Коль, прочти:

***

Ты не трогай, солнышко, парашют.

Видишь, я обугливаюсь, ухожу.

Отлежусь, окукливаясь, - вот цена

мигу облучения… Так сильна

боль от превращения крови — в сталь!

Паутину кокона рвёт дюраль.

Под крыло широкое — вьюжный край.

Полечу за стаями — в южный рай.

Все слова растаяли за спиной.

Паузы наполнены тишиной.

Крестиком серебряным на сини

стану, вас знамением осенив.

Коля стал было объяснять, что «солнышко» - это обращение к девушке… Но про солнышко все как раз поняли. А вот что касается остальных строчек — там был такой сложный и прихотливый ассоциативный ряд, что без пространных комментариев проникнуть в авторский замысел было трудновато. Как говорится, без поллитры не разобраться...

- Коль, ну поскольку ты у нас ещё и бард, спой, пожалуйста, у тебя есть о бардах, о дружбе и братстве:

***

Струн у гитары — шесть,

пальцев на кисти — пять.

Только дорог на Руси не счесть,

лишь друзей не собрать.

Прежнего братства рать

кони разносят прочь.

Это, наверное, можно понять,

только нельзя помочь.

С кляпом во рту — невмочь!

Пеплом заносит след.

Вновь разводящим приходит ночь,

только вот смены нет.

Слышен лишь звон монет,

стынет в стаканах чай.

Только дорога пылит, корнет,

только в душе печаль.

А поскольку Коля был ещё и художник, то потом мы смотрели его картины. Одна из них так хорошо вписалась у меня в простенок между дверью и зеркалом…

А потом мы перешли к нашей сегодняшней теме:

Одиночество и одинокость

Говорили о книге Марины Шендрик «Боль».

Там было много стихов об этом, а один раздел даже назывался «Два одиночества».

Меж нами пропасть и стена.

Всё выше горы и всё круче.

И желтоглазая луна

с укором смотрит из-за тучи…

Одиночество — страшно жестокая сила,

а душа всё вокруг уже исколесила…

Одиночество только неискоренимо.

Дни бегут и минуты, всё мимо, всё мимо…

Вы, наверно, как я, одиноки.

Взгляд Ваш добрый и чуткий ловлю.

Непременно сведут нас дороги

и об этом я Бога молю…

Стихи – своего рода письмо в бутылке, с тайной надеждой обрести в этом чужом и холодном мире родственную душу.

Сквозь одиночество руки тяну

к звёздному небу, к тебе одному.

Сквозь расстоянья, тревогу и боль

выпала в жизни нелёгкая роль.

Нас разделяют планеты, миры.

Лучше я выйду из этой игры.

Снова забудусь, усну и проснусь,

утром опять я к тебе прикоснусь.

Призрак! Ты просто мерещишься мне

в сказочном царстве на белом коне.

***

...И с полуслова, с полувзгляда

сердцам, звучащим в унисон,

мы будем бесконечно рады,

о только б это был не сон.

Восторгом трепета объяты,

несутся мыслей виражи.

Одно мне только непонятно,

где мне найти тебя, скажи?

Но вот эта жажда встречи близкой души, уединения с близкой душой другого перемежается жаждой одиночества, уединения, стремлением уйти в своё личное пространство.

***

Я хочу в консервной банке

ненадолго очутиться,

чтоб уйти от суеты

и на время отключиться

от мирского бытия

и от пристального взгляда,

от превратности судьбы

мне одной остаться надо.

Там в безмолвной тишине,

в серой баночке жестяной

я пойму, что нужно мне -

бедной дуре окаянной...

Отдохнув от суеты

и от самобичеванья,

сердцем ощутить тепло

и взаимопониманье

с миром. И в ладу с собой

возвратиться без изъянов.

Только нет пути назад

мне из баночки жестяной.

В консервной банке

Это очень интересная тема. Жажда спрятаться, укрыться в свою скорлупу. Вот недавно хотела найти Володю в «Одноклассниках», раньше всегда там был, и вдруг — пусто! Заменил фамилию, убрал стихи, стёр фотографии, поменял пароли, замёл следы, ушёл в свою норку. Что это — скромность? Гордыня? Инстинкт внутреннего самосохранения?

Но — поймала себя на схожих настроениях в своих ранних стихах, когда одиночеством ещё и не пахло...

Одна среди улиц голых

бреду по пустым дорогам...

Как речка, оденусь в холод,

чтобы никто не трогал...

Стройка начата и брошена,

кран маячит в небесах.

Я от мира отгорожена,

словно здание в лесах...

Как рожки улитка, упрячу в себя

всё то, что несла на лице я.

Открыть не пытайтесь, по коже скребя,

мой панцирь, мою панацею.

Чтоб некуда плюнуть, сперва подманя,

там тайное логово зверя.

Стучите, кричите, зовите меня –

я вам никому не поверю.

Это всё по принципу Тютчева, его завета: «Молчи, скрывайся и таи и думы, и мечты свои. Взрывая, возмутишь ключи. Питайся ими и молчи. Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя?..» Страх непонимания, страх насмешки, страх, что плюнут в душу — этот риск всегда присутствует, и в поэзии, и в любви.

Чьи-то тени срослись на пути,

обжигает ночная прохлада...

Не печалься, мой стих, не грусти.

Никого нам с тобою не надо!

Всё это были стихи интроверта, если говорить языком психолога. Хотите верьте - хотите нет — но я интроверт по жизни. Хотя многие меня считают экстравертом — публичные лекции, творческие вечера в больших залах, общаюсь публично с людьми… Рита Борцова мне написала: «ну уж если Вы интроверт, тогда я — аутист». Но я считаю — Володя, поправь меня как психолог, если я не права - интроверт — это не значит — скрытный замкнутый человек, нелюдим-рак-отшельник, это человек со своим глубоким внутренним миром, в который он не каждого пускает. (У Лёши есть строчки: «я в старый заповедник свой не каждого пущу»). Экстраверт — весь на поверхности, он всем понятен, ясен, предсказуем. Я не хочу сказать, что он хуже. Он проще. И жить ему проще, легче. Я бываю экстравертом только внешне и не от хорошей жизни. Я что-то преодолеваю в себе, какие-то краники в себе поворачиваю, когда выхожу на публику. Мне это всегда нелегко. Мне гораздо комфортнее, когда я сама в себе, в своей норке. Или вот здесь, в родных стенах, среди близких друзей.

Тут к месту пришёлся отзыв моей подруги Ревекки из Нью-Йорка:

«Насчёт одиночества и одинокости. Конечно, творческому человеку необходимо уединение, некая эмиграция в себя для того, чтобы отыскать гармонию. Как говорил Бродский, "но мысль об этом, как его - бессмертье - есть мысль об одиночестве, мой друг". Но есть люди, к сожалению, которые в этом заходят слишком далеко. Начинается все с того, что ты как бы не хочешь связываться с неинтересными тебе, неблизкими по духу людьми, а заканчивается изоляцией, скованностью, комплексами, высокомерием и даже страхом перед людьми».

Увы, это так. Нельзя замыкаться в себе, переходить ту грань, где необходимое личное пространство превращается в консервную банку. Это прямой путь к депрессии, к изоляции, к одичанию.

Как страшно никому не верить,

ромашек лепестков не рвать,

души окованные двери

на стук чужой не открывать.

Страшнее, если их откроешь –

и будет некому войти.

Лишь ветер над пустою кровлей

закружит листьев конфетти.

...И, целомудренно-мудры,

в полярном отрешенье круга

бездомные парят миры,

не обретённые друг другом.

(из моих старых стихов)

«Не понуждай и не зови»

У Марины в книге есть цикл «Два одиночества». Очень часто они не могут пересечься. Казалось бы, просто - «просто встретились два одиночества, развели у дороги костёр». Ан нет, не так-то просто его разжечь.

Недавно прочла статью одного психолога. Там его спрашивают: - Почему я одна, и умная, и красивая, а Германа всё нет, в чём причина. Он отвечает: - Причина — в тараканах в голове. Некоторые зациклены на себе, на своих комплексах, не верят, что они могут кому-то понравиться. «А как я буду выглядеть? А что обо мне подумают? а что будет потом? А чем это может кончиться?» И надо просто переключить внимание с этих мыслей на предмет разговора. Общаться одномоментно — т. е думать только о том, о чём вы говорите. И вы увидите, насколько всё станет легче и естественней.

И действительно, подумала я, когда мы с Давидом познакомились — мы год только разговаривали, о литературе, о поэзии, о жизни, и даже мыслей не было ни о чём, и из этого только потом что-то выросло, из душевного родства, общности взглядов, интересов. А когда я в юности шла на свидание с целью познакомиться и создать семью, строя далеко идущие планы — из этого никогда ничего путного не выходило.

А потом прочла у Блока:

Молчи, душа. Не мучь, не трогай,

не понуждай и не зови.

Когда-нибудь придёт он, строгий,

кристально-ясный час любви.

И я поверила ему. И не стала ничего форсировать. Как говорил Заболоцкий, «судьба сценарна. Она знает, что делает».

Всё должно получиться само собой. Как на небесах предписано. Как звёзды лягут. Нельзя вмешиваться в божье провидение. Бог накажет. Хоть я в него и не верю, но пути его неисповедимы.

(Звоню сама себе в колокольчик — низя! Запретная тема!)

Вспомнила стишок-пирожок из интернета:

Приди ко мне порой осенней,

развей тоску, создай семью...

Куда ж ты в обуви-то прёшься?

Убью!

А потом была музыкальная минутка. Надя Шаховская пела нам «Как бы мне рябине..», «Позарастали стёжки-дорожки...» Все подпевали. Я заслушалась и даже забыла по фотоаппарат.

Преодоление одиночества

Потом вспоминали книги и стихи об одиночестве.

Валя прочла стихотворение Искандера:

Плыл, мечтая, одинокий айсберг,

в океане сумрачной воды,

чтобы подошла подруга айсберг

и согрела льдами его льды.

Океан оглядывая хмуро,

чуял айсберг, понимал без слов:

одиночества температура

ниже, чем температура льдов.

Володя и Людмила читали стихи об одиночестве своих друзей и местных поэтов.

Я спросила: - Какие кто может вспомнить книги об одиночестве?

Валя назвала Маркеса «Сто лет одиночества». Я вспомнила «Каждый умирает в одиночку» Ганса Фаллады - роман, который потряс меня в студенческие годы.

Не так давно прочла в интернете «Одиночество в Сети» Януша Вишневского, «Одиночество простых чисел» Паоло Джордано . Поговорили немного об этих книгах. И ещё мне захотелось остановиться подробнее на «Маленьком Принце» Экзюпери.

И принц со своей розой, и Лис с его желанием быть приручённым — это тоже о преодолении одиночества. Но не все знают, что у сказочного Лиса был прототип. Некоторые исследователи усматривают в этом персонаже прообраз знакомой автора - Ренэ де Соссин, которую Экзюпери воспринимал как духовно близкого человека. Он познакомился с ней, когда ему было восемнадцать, она была сестрой его школьного товарища. Он был переполнен воспоминаниями, наблюдениями, мыслями и тосковал по умному, душевно-тонкому собеседнику. И создал для себя в письмах образ некой «воображаемой подруги», хотя она не отвечала на его письма и даже, кажется, не читала их.

Из письма Антуана де Сент-Экзюпери — Рене де Соссин

Аликанте, ноябрь 1926.

«Я и сейчас хорошенько не знаю, зачем пишу. Мне так нужен друг, которому я мог бы рассказывать о всех мелочах жизни. С которым мог бы поделиться. Сам не знаю, почему я выбрал вас. Вы такая чужая. Мои слова отскакивают от бумаги. Я уже не могу представить себе опущенные над моим письмом глаза, которые читали бы его и радовались моему солнцу, моим лакомствам, моим мечтам. Я пишу это письмо тихо-тихо, чтобы разбудить, не слишком веря, что мне это удастся. Может быть, я пишу самому себе…»

Вот такая душевная потребность в друге, собеседнике и в то же время разговор с самим собой.

«Вы не поймете этого, и никто не поймет. А я хотел бы заставить кого-нибудь понять. Почему вам безразлично все это?

Почему вы не слышите меня?..»

В своей будущей сказке-притче о Маленьком Принце, улетевшем на другую планету, Экзюпери выразил всю свою тоску об альтер эго, о своём втором я — друге, который понимал бы его с полуслова. На этой планете подобное было невозможным.

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Клуб «Гармония момента». Встреча вторая. Тема: «Одиночество и одинокость» |

Раньше гармонию не надо было искать, она была в нас, в воздухе, всё было предельно просто:

Мир создан из простых частиц,

из капель и пыльцы,

корней деревьев, перьев птиц...

И надо лишь концы

связать в один простой узор,

где будем ты и я,

земной ковёр, небесный взор, -

разгадка бытия.

Мир создан из простых вещей,

из дома и реки,

из детских книг и постных щей,

тепла родной щеки.

Лови свой миг, пока не сник,

беги, пока не лень.

И по рецепту книги книг

пеки свой каждый день.

Теперь многие звенья это цепи распались. Распалась связь времён.

Героизм бессребренных стрекоз.

Мотыльков безумных суицид.

За существования наркоз

вдруг тебя охватывает стыд.

Телевизор, стол, плита, кровать –

наши траектории пути.

Жизнь на полуслове оборвать,

если дальше некуда идти.

Как колдует вечер-чародей,

перед тем, как сгинуть в никуда!

А твоя нежизнь средь нелюдей...

М-да-а.

Вот для того, чтобы восстановить эти звенья, попытаться выкарабкаться из болота депрессии, я и создала этот клуб.

Вторая встреча состоялась через три недели, 14 апреля. Это был день самоубийства Маяковского, и, хотя я хотела видеть наш клуб неким антиподом «клуба самоубийц» из «Принца Флоризеля», мы не могли, конечно, не затронуть этой темы.

«Берегите нас, поэтов...»

У меня была лекция о Бродском: «Гений одиночества». Наверное, то же самое можно было бы сказать и о Маяковском. Ибо настоящий Маяковский — не агитатор, горлан и главарь, ассенизатор и водовоз, каким он сам себя позиционировал, обращаясь к «товарищам потомкам». Настоящий Маяковский — гениальный лирик, с огромной силой выразивший трагедию человеческого существования, неприкаянность, одиночество человека, затерянного в необъятных просторах холодной, необжитой вселенной.

Время! Хоть ты, хромой богомаз,

лик намалюй мой в божницу века!

Я одинок, как последний глаз

у идущего к слепым человека.

… Значит — опять, темно и понуро

сердце возьму, слезами окапав,

нести, как собака, которая в конуру

несёт перееханную поездом лапу.

… Лошадь, не надо, лошадь, слушайте,

чего вы думаете, что вы их плоше?

Деточка, все мы немножко лошади,

каждый из нас по-своему лошадь.

Многое хочется цитировать.

Какими Голиафами я зачат -

такой большой и такой ненужный?

Он очень любил одну незатейливую песенку и часто напевал ее:

У вороны есть гнездо,

У верблюда – дети,

А у меня – никого,

Никого на свете.

Хотя были мама, сестры, Лиля, но он ощущал себя одиноким и потерянным в этом мире. Ему было свойственно не одиночество, а — одинокость (это всё-таки не одно и то же).

За всех — пуля, за всех — нож.

А мне когда? А мне-то что ж?

В детстве, может, на самом дне,

десять найду сносных дней.

А то, что другим?! Для меня б этого!

Этого нет. Видите — нет его!

...Нет людей. Понимаете крик тысячедневных мук?

Душа не хочет немая идти,

а сказать кому?

Брошусь на землю, камня корою

в кровь лицо изотру, слезами асфальт омывая.

Истомившимися по ласке губами

тысячью поцелуев покрою

умную морду трамвая.

Слушайте ж: всё, чем владеет моя душа,

а её богатства пойдите смерьте ей! -

великолепие, что в вечность украсит мой шаг,

и самоё моё бессмертие,

которое, громыхая по всем векам,

коленопреклонённых соберёт мировое вече,

всё это — хотите? - сейчас отдам

за одно только слово, ласковое, человечье.

Когда ему было особенно тяжело, он просил друзей: «Отнесись ко мне».

У лет на мосту, на презренье, на смех,

земной любви искупителем значась,

должен стоять, стою за всех,

за всех расплачусь, за всех расплачусь.

Он и расплатился по полной.

У Володи Савина есть стихотворение, в котором проскальзывает небольшая перекличка с Маяковским, но не с трагическим, а с детским, добрым, жизнеутверждающим — таким он тоже — хоть редко, но бывал. Володе близко вот такое светлое состояние духа.

- Володя, прочти, где у тебя «кроха сын к отцу придёт».

На Земле же быть добру –

Истина простая,

Встал

и рано по утру

Новый мир ваяю.

Вот очистились в луче

Солнечного света

Города и сёла все,

Вся моя планета.

Встречу Солнышко кивком

С улыбкою лукавой,

Шар

земной

держу легко

На ладони правой.

Кроха сын к отцу придёт,

И услышит кроха:

«Солнце – это хорошо,

А ненастье – плохо».

Краской яркою

цветной

Разрисую тучи,

Дождь прольётся расписной –

Добрый

и могучий.

Все случайные черты

Смоет безвозвратно,

А прекрасные мечты

Прорастут стократно.

Потом, раз зашла речь о памяти поэтов, Володя прочёл «Памяти Вознесенского».

Вечная тема, вечный призыв: «Берегите поэтов». Вспоминается Окуджавское: «Берегите нас, поэтов, берегите нас...» Но как их уберечь? Уберечь хотя бы их поэзию. Читать, помнить...

Потом Коля Храпун прочёл своё давнее «Две дороги — Марина, Анна...»

Но я немного забежала вперёд. Начался наш вечер с поздравления Аркадия Цоглина с недавним днём рождения.

Поздравляем друзей

Пусть с некоторым запозданием, но мы поздравили Аркадия с этим знаменательным днём, пожелали ему дальнейших творческих успехов, новых публикаций, большого личного счастья и всего, чего бы ему хотелось от жизни.

И подарили ему вот эти книги, выбранные неслучайно.

Это книги историка Майкла Гранта, британского антиковеда, автора многих популярных работ по античной истории. Поскольку Аркадий пишет пьесы на темы античности, где в вольной трактовке использует древнегреческие легенды («Счастье Поликрата», «Ивиковы журавли», «Гектор и Андромаха»), а его пьеса «Ясон и Медея» заняла 2 место в международном конкурсе, то книга «Классическая Греция» может стать ему хорошим подспорьем в работе. А книга «Крушение римской империи», повествующая о тех фатальных пороках, что привели к её распаду, возможно, вдохновит Аркадия на какие-то новые исторические сюжеты. Тем более, что его сейчас печатает журнал «Загадки истории», и в следующем номере должны появиться три его новеллы.

Было решено эту традицию — поздравления с днём рождения — внедрить и в дальнейшем в нашем клубе. Я думаю, всем будет приятно, если мы будем друг друга поздравлять. За это было грех не выпить.

А потом я представила всем нового члена нашей компании — Людмилу Калинину.

Театралка

С Людмилой мы знакомы тоже лет десять уже, если не больше, она ходила на мои лекции, читала мои книжки, писала замечательные письма, выступала на моих творческих вечерах.

На последний творческий вечер она мне принесла такие шикарные розы — точь-в точь такие, какие мне дарил Давид — ярко-алые, на длинных толстых стеблях. Это была такая радость.

Часто разговаривали по телефону. Если мы все тут в основном гуманитарии, то Людмила технарь — физик. И меня всегда поражало, что у человека негуманитарной профессии такое тонкое понимание поэзии, чувство слова и такая органическая потребность во всём этом. Сама Людмила ничего не пишет, но она очень любит поэзию, очень её чувствует. Она даже с собой в сумке носит томики стихов и читает их в трамвае, когда едет на работу.

Помню, она мне писала в письме, как читала в трамвае мой сборник и к ней подсел какой-то мужчина.

- Что это вы читаете?

- Стихи.

- Кто автор?

- Это наша современница. Наша землячка…

Он сел рядом и стал тоже читать с ней вместе. А потом сказал:

- Хорошо, что кто-то ещё пишет стихи. И хорошо, что кто-то их читает.

Да, нас, пишущих и читающих всё меньше и меньше, особенно читающих, пишущих-то пожалуй побольше будет.

Я храню письма Людмилы, они меня так же подпитывают, как и её мои лекции и книги. Вот что она мне писала:

«Эти лекции — неповторимое явление, м.б. даже миссия… Это хлеб для души… Они спасают от черноты современной жизни.

Книги ваши люблю читать и читаю часто. Часто держу стихи в сумке.

Чтение такая необходимая часть жизни, не только времяпрепровождение, не только удовольствие, но и терапия, особенно поэзиетерапия. Это несуществующее слово пишу по аналогии, например, с ароматотерапией: человек дышит специальными ароматами и выздоравливает. Так меня иногда в жизни стихи просто спасают, вытаскивают из депрессии, хронической усталости. Ваши стихи и другие книги в том числе».

Оказывается, мои творения спасают кого-то от депрессии. А я сама нуждаюсь в том, чтобы меня кто-то спас.

И ещё мне запомнились её слова на лекции: «Я хожу сюда получать знания и получать силы для жизни». Где же мне самой взять силы для жизни? Как говорится, сапожник без сапог. Врачу: исцелися сам! В этом смысле я могла бы сказать о себе как Лариса Миллер:

Я не знаю, как вы, я-то еле держусь,

Потому в утешители вряд ли гожусь.

Но зачем-то я слёзы с улыбкой мешаю

И других и себя, как могу, утешаю.

Так и будем утешать друг друга. Однажды и Людмила дала мне силы для жизни. Этой осенью мы с ней тоже, как и с Надей, провели день в лесу. Правда, это было уже в ноябре, лес был сыроватый, голый, было прохладно, но всё равно было очень хорошо.

Воздух был такой чистый, прозрачный. И мне вспоминались строки Мандельштама:

Воздух пасмурный влажен и гулок.

Хорошо и нестрашно в лесу.

Легкий крест одиноких прогулок

Я покорно опять понесу.

Я думала, что мы после леса продолжим уик-энд у меня, но Людмила в этот вечер спешила в филармонию, ей достался горящий билет. Она довольно часто бывала в театрах, в консерватории, причём не только в Саратове. У неё дочка живёт и работает в Москве, и когда она к ней приезжает, то они часто идут на какие-нибудь театральные премьеры. И образ Людмилы у меня как-то обозначился словом «театралка». Хотя это, скорее всего, не главное, что определяет её человеческую и личностную суть, но мне она увиделась прежде всего вот с этой стороны. Поскольку я редко вылезаю из своей скорлупы, я подумала, хорошо, что в нашем клубе будет человек, который нам расскажет о каких-то театральных постановках, о том, что особенно понравилось, зацепило за душу, поделится впечатлениями, сориентирует нас в мире современного искусства. Это кстати касается и всех здесь присутствующих — если что хорошее увидели, послушали, прочитали — то давайте в общую копилку вносите свои пять копеек.

А сейчас хочу спросить Людмилу — поскольку у нас сегодня тема одиночества, - можете вспомнить какой-нибудь спектакль, где эта проблема поднималась особенно ярко, остро?

Людмила рассказывает о полюбившихся постановках

«Учитель, воспитай ученика»

И ещё кое о чём хочу сказать вдогонку прошедшему занятию. По поводу Валентины Михайловой.

В прошлый раз я представляла её как жену художника, как «изысканку, утонченку, гурманку», всё это прекрасно, но, как оказалось, недостаточно. Я не сказала о ней главного. Много лет Валентина преподавала в техникуме отраслевых технологий и финансов. Казалось бы, растить будущих финансистов — какое это может иметь отношение к творчеству. Оказывается, имеет, и ещё как! На нашем первом занятии Валя дала мне прочитать вот эту маленькую брошюрку — это сборник творческих работ её учеников.

Она основала там кружок «В мире прекрасного», в котором было три направления: поэтический театр, литературная студия и искусствоведение. В этом сборнике были собраны работы её учеников с 2000 по 2008 год, это были стихи, эссе — не школьные сочинения, нет, настоящие полноценные эссе, рецензии на спектакли разных театров, на выставки музеев. И даже такой жанр фигурировал как проза.

И вы знаете, я была поражена высоким уровнем этих работ. Трудно было поверить, что это пишут не студенты-филологи, не слушатели факультета искусств, а пятнадцатилетние подростки, ученики техникума отраслевых технологий. Да, не все в равной степени, конечно, но попадались такие жемчужинки, такие талантливые откровения, незаёмные мысли, интересные тексты…

Из стихотворных подборок мне понравились стихи Алёны Володиной, я сразу почувствовала в ней поэтический дар. Чтобы не быть голословной, процитирую:

Любимому

Я целую тебя как целуют

звёздное небо ночное.

Небо звёзды взрывает и гасит,

я свои поцелуи гашу.

Мою жизнь кто-то тихо диктует,

ты не знаешь, что это такое?

Кто мне сердце под ночь перекрасил?

Я как солнце сердце хочу!

Я зову тебя через ночи,

через годы и километры,

через мокрые километры

ополчившихся толп домов.

Слышишь, я зову тебя — молча…

Мои мысли уносит ветром.

Ты меня никогда не услышишь

сквозь шорох бумажных листов. -

Конечно, не всё совершенно, но поэзия вполне ощутима, она безусловно здесь присутствует. А вот ещё:

***

Если бросить каплю света на ночные небеса,

видишь, там моя планета ходит точно по часам.

Если вылить солнце лета — путь укажешь кораблям.

Вот она — моя планета, вот она — моя земля!

Если даже здесь омлеты ценят больше, чем цветы,

я люблю свою планету — просто здесь бываешь ТЫ!

И аллитерация ей уже знакома, она владеет поэтическими приёмами.

***

До чего же я пустая —

будто банка из-под сока.

Отчего же я такая?

Почему я одинока?

И кровать моя устала

от одной и той же позы,

я лежу под одеялом

и глотаю молча слёзы…

Я сердиться перестала…

Самый тонкий нерв не рвётся.

До чего же я пустая —

будто небо из-под солнца.

Эта девочка талантлива, это несомненно.

Поразили и некоторые рецензии (на спектакли театра «Версии» на пьесу Мольера «Школа жён», ТЮЗа по Островскому «Женитьба Белугина», театра Драмы на пьесу Уильямса «Трамвай Желание», рецензии на выставку в музее Радищева «Три века русского искусства», на выставку авангарда «Острые углы»).

Особенно мне понравилась рецензия Гали Мулюковой на выставку «Женский портрет 16-19 веков» в музее Чернышевского — тем, что она нашла какие-то свои слова, не из интернета, не услышанные от экскурсовода, это её собственный взгляд, по-детски непосредственный и в то же время наблюдательный, острый.

«...На нас смотрели глаза женщин разных веков: кто-то смотрел свысока, кто-то с грустью в глазах, а чей-то взгляд был совсем отрешённым. Социальное положение той или иной дамы угадывалось не только в её наряде, но ещё и во взгляде высокомерном, в чертах лица, в осанке… На меня большое впечатление произвела картина «Музыкантши», на которой изображены три девушки, но, как ни странно, у всех у них одинаковые лица. Если честно, то это изображена одна и та же девушка, но в разных позах, местах, одеждах и с разными музыкальными инструментами. Художник нарисовал её в «пространственном» виде, но везде в глазах у неё отражается грусть. Может быть, это из-за музыки?..» -

как пытливо мысль ребёнка пытается проникнуть в суть этой картины неизвестного нидерландского художника.

Впечатлили эссе на тему «Война коснулась моей семьи», особенно то, где девочка (Елена Злобина) — пишет о своём деде, прошедшем всю войну, воевавшем в Сталинграде, награждённом многим орденами и медалями за героизм и всю жизнь писавшим стихи о войне, причём очень неплохие, она их там приводит. И этот дед 25 лет преподавал в том же техникуме, где его до сих пор с теплом все вспоминают.

«Весна. Май. В комнате открыто окно, дед сидит на диване, он уже плохо видит да и слышит тоже. Но в руках у него блокнот и ручка — дед сочиняет стихи.

Май 2005 года. 60 лет со дня Победы. Победы в одной из самых кровавых войн в истории человечества.

Победу вырвали из ада,

нас жёг огонь и ел нас дым.

В окопах был я Сталинграда,

откуда вышел чуть живым, -

выводит дед в блокноте, и по щекам у него текут слёзы...»

Такое нетривиальное начало. Так душевно написано о деде. У меня отец тоже в Сталинграде воевал. Он родом оттуда.

И очень понравилось эссе Ксении Клевцовой «Мой любимый уголок природы» .

Вот послушайте отрывок:

«В ста км от города, в районе со странным названием Дурасовский, стоит маленькая деревенька. Всего сто одноэтажных деревянных домиков живописно раскиданы по склону холма. Утопая в пушистой зелени яблочных садов, они словно перенеслись сюда из далёкого прошлого. Ничто не напоминает здесь о цивилизации, о шуме и пыли больших городов. Тишина, покой и размеренное течение жизни не нарушается здесь ни экономическими кризисами, ни войнами, ни обвалами акций.

Именно здесь, в этой глуши и находится мой любимый уголок — там, где между высоких раскидистых ив и мягкой луговой травы течёт небольшая равнинная речка...»

У меня обычно критерий в живописи — хочется ли мне войти в эту картину и пожить в ней. Вот здесь так вкусно описан этот уголок природы, что просто дико захотелось там побывать и пожить.

«Деревянный мосток ведёт через заросшие камышом берега прямо к воде. Вода здесь такая чистая и прозрачная, что временами, особенно в хорошую погоду, можно увидеть стайки блестящих рыбок, резвящихся на дне. Высокие пышные ивы склонились к воде, и сквозь их листву с трудом пробивается солнечный свет, образуя на поверхности воды причудливые узоры. В высоких зарослях камыша живут лягушки и маленькие чёрные узки, бегают водомерки и летают стрекозы. Жизнь как будто замерла здесь 100 или 200 лет назад, исчезло время, пропали секунды, часы и минуты, и осталось только то незримое чувство покоя, которое так остро ощущаешь, приходя сюда.

Здесь не плавают лодки, здесь не слышно человеческих голосов, здесь такая тишина, что её можно потрогать руками, в неё можно окунуться словно в воду. В этой тишине тонут все проблемы, растворяются трудности и горести, и жизнь кажется лёгкой, словно облако на небе...»

Хочется цитировать бесконечно. Я просто влюбилась в этот уголок - какой-то первозданной, есенинской, рубцовской природы. Как чудесно описала его эта девочка! Какое чувство слова, языка! Это просто классика. Это супер как хорошо и талантливо.

А последнее «произведение неопределённого жанра» обозначенное как «проза» под названием «Улыбка в подарок» (Катя Герасимова) - откровения девочки, не побоявшейся признаться в том, что лежала в нервном диспансере, описавшей свои переживания там и злоключения из-за первой неразделённой любви — это вообще выходит за рамки сборника ученических работ, это совершенно зрелая работа, настоящее эссе уже сложившегося мастера пера.

Валь, я снимаю перед тобой шляпу. Ну да, говорила она, вы все творческие, а она ничего не пишет. Но зато под её руководством вырастали таланты. Учитель, воспитай ученика! - ты воспитала. Я хорошо понимаю, что за этим стоит — за этой тоненькой брошюркой, какой титанический труд. Многие дети рождаются с искорками таланта, но эти искорки надо раздуть в пламя, надо формировать вкус, пробуждать здоровое честолюбие, надо было водить детей на спектакли и выставки, говорить с ними, обсуждать пьесы, постановки и картины художников, давать им темы для эссе, без всяких скидок на возраст и негуманитарный профиль учебного заведения, надо было читать им стихи, заниматься, пестовать в них творческую жилку. Это дорогого стоит. И это, может быть, даже важнее того, чем самому писать или рисовать.

Ты воспитала в детях любовь к искусству, к творчеству, с этим они пойдут по жизни, пусть они не станут литераторами и искусствоведами, но они будут интересными собеседниками, культурными образованными людьми.

Так что можешь больше не прибедняться — "я не творец", ты воспитывала творцов, ты возделывала свой сад на той скудной ниве, что была тебе отпущена, и доказала, что дух дышит везде. Валя, ты не изысканка-гурманка, ты альма-матер, как наш Аяцков говорил в интервью: «альма-матерь» (смех). Вот это твой образ теперь — альма-матерь. Кроме шуток.

Я помню, как отец во мне культивировал творческие импульсы, когда я случайно на прогулке с ним проронила две строчки: «листья кружатся в медленном танце...», и он носился с этими строчками, добился, чтобы я их дописала, всем читал, в радиоузел меня привёл на Провиантской, чтоб я их по радио прочла, всячески стимулировал, и мне самой уже хотелось написать что-то ещё. Если бы не он — всё бы во мне, наверное, заглохло на корню.

Таких как он — он один

Теперь несколько слов об итогах прошлой нашей встречи. «Ничто никогда не проходит бесследно!», как поёт Градский. Я выложила рассказ о нашем клубе в интернет и получила много откликов. Ни одного плохого, все — позитивные и восторженные. Если я в прошлый раз одного Лёшу ими смущала, то сегодня буду смущать всех. Но Лёша, конечно, огрёб по полной… я имею в виду комплиментов, комплиментов!)) - испугался! (Вспомнила, как один читатель мне написал письмо, там всякие хорошие слова, и вдруг в конце: «Так будьте же вы трижды… счастливы!»)

Отзывов много, поэтому я буду читать их вам частями, перемежая вашими выступлениями. (Зачитываю некоторые из них)

Дохожу до отклика Татьяны Угадовой из Москвы:

« Ах, хорошо! Особенно понравился Алексей Солодов... Ищу "Дворник и его друзья". Рассказ "Дворник взялся за старое"- блеск! (дала ссылку - НК)

Уже читаю... Спасибо!»

Говорю Лёше:

- Лёша, когда в прошлый раз я рассказала твою дворницкую эпопею и прочла твои стихи по этому поводу, это произвело сильное впечатление на Валентину. Она мне позвонила на другой день и говорит: «У меня не выходит из головы Лёша. Как представлю, как он там метёт, такой худенький...» И сказала, что впервые в жизни написала стих, и вдохновил её на него Лёша! Лёш, цени — первое стихотворение человека! Надеюсь, не последнее. Валь, прочти.

Валентина читает:

Как, дворник, руки твои ловки -

похоже, ты вошёл во вкус, -

всю нашу жизнь, её обломки,

мети, мети под старый куст.

Присядь на сей обломок жизни

и напиши в который раз

для неулыбчивой отчизны

юмористический рассказ.

Лёша был тронут. Сказал, что ему никто ещё не посвящал стихов.

- Валя, с почином тебя! Лиха беда начало. Может, ещё и рассказ юмористический тоже напишешь. Кстати, сейчас он нам его прочитает. Лёш, я знаю, у тебя и новые есть, но тут и твои старые не знают, прочти, пожалуйста, моё любимое про Каца — это вообще шедевр юмора. Но это не про нашего Каца, это вообще, вымышленный персонаж. Все совпадения случайны.

Лёша читает рассказ «Кац уходит» (второй рассказ).

|

|

Понравилось: 3 пользователям

Клуб «Гармония момента». Часть пятая. |

Есть ещё такой эффективный метод, как мотивационые цитаты. Цитаты, которые мотивируют вас к чему-то нужному и полезному для вас, необходимому для души. Они у каждого свои. Это своеобразные девизы в жизни, которые вам помогают удержаться на плаву.

Симонов: «Ничто нас в жизни не может вышибить из седла».

Скарлетт: «Я подумаю об этом завтра».

Мотивационные цитаты — это простой способ начать день с чего-то позитивного и сильного.

«Когда мы просыпаемся, у нас есть два варианта: мы можем двигаться к своей цели - или нет». Начни свое утро с этих мотивационных цитат, они вытащат тебя из постели и направят в нужную сторону.

«Жизнь не обязана давать нам то, чего мы ждём. Надо брать то, что она даёт, и быть благодарным уже за то, что это так, а не хуже». (Маргарет Митчелл «Унесённые ветром»)

«Самая большая глупость — это делать то же самое и надеяться на другой результат». (Альберт Эйнштейн)

"Человек несчастлив потому, что не знает, что он счастлив; только потому. Это все, все! Кто узнает, тотчас сейчас станет счастлив, сию минуту". Достоевский» («Бесы» )

По второму кругу

После обсуждения темы депрессии вернулись к творчеству. Володя прочёл ещё несколько стихотворений из своей объёмной папки, Аркадий посмешил всех Жванецким, Надя спела задорную «Утушку луговую». Прямо захотелось пуститься в пляс! Эх, жаль, королевство мало, разгуляться негде!

Надя поёт «Утушку луговую»

Надя читает что-то смешное из своего старого, перестроечной поры

Товарищ Ельцин, Вы - большой политик,

На рельсы обещались лечь костьми,

а я - простая женщина России,

С рабочим-мужем и двумя детьми...

Узнав, что у Коли есть единственная за жизнь картина, Надя вспомнила, что и у неё тоже одна есть. И принесла нам показать. Называется «Закат на Волге». Мне нравится.

Вспомнила депрессивный закат Есенина. Он предчувствовал свой близкий конец, почти физически ощущал его неумолимое приближение. Из воспоминаний В. Эрлиха: «Июнь 1925 года. Мы стоим на балконе квартиры Толстых (на Остоженке) и курим. Перед нами закат, непривычно багровый и страшный. На лице Есенина полубезумная и почти торжествующая улыбка: «Видал ужас? Это – мой закат…» Надин закат — жизнеутверждающий. Он даже чем-то похож на восход.

А потом Лёша читал свои стихи. И это было грустно. Но печаль была светла…

***

У меня парашют не раскрылся, увы,

И пятнадцать секунд до зелёной травы.

Я всё ждал, что раскроется он наконец,

Ведь пятнадцать секунд — и полёту конец!

Я руками, как птица, махал на лету

И внезапно проснулся в холодном поту.

И испуганно сердце стучало в груди:

Всё казалось, что встреча с землёй впереди.

И, ударясь о землю, на небо взлечу,

И в старинной церквушке поставят свечу…

Ничего не случилось, я жив и здоров,

На работу пришёл, и мой сменщик Петров

По-приятельски пару стрельнул папирос.

— Как дела? — затянувшись, мне задал вопрос.

— Всё нормально, — ответил, обиду тая.

И подумал, что жизнь не раскрылась моя.

Я неверный, наверное, выбрал маршрут,

Моя жизнь не раскрылась, как тот парашют.

Нераскрытая жизнь — как короткий полёт.

Только в небе куда-то летит самолёт,

А я падаю вниз и вот-вот разобьюсь,

Но развязки такой я совсем не боюсь.

Вот ещё один вздох и ещё один миг,

Но не слышит никто мой испуганный крик.

Деревянная церковь устала терпеть,

Ей бы душу мою поскорее отпеть.

Всё готово уже, и отец Никодим

Мне простит, что я был не однажды судим,

И с Петровым ругался, и женщин бросал,

И с ошибками в школе диктанты писал,

Что другие погибли, а я невредим –

Всё простит мне сегодня отец Никодим.

Уж стоят под иконами свечи во фрунт,

А в запасе — пятнадцать коротких секунд.

«Я неверный, наверное, выбрал маршрут, Моя жизнь не раскрылась, как тот парашют». Какой силы искренности строки! Но сколько людей, считающих свою жизнь раскрывшейся, удавшейся, с которыми поэт — да и многие из нас — никогда бы не поменялись?

***

Не часто, конечно, но всё же бывает:

Лишь северо-западный ветер подует –

Над городом странный мужчина летает,

И это давно никого не волнует.

Поверьте, его вы узнаете сразу,

Обманывать нет у меня основанья.

Он бережно держит волшебную вазу,

А в вазе — заветные наши желанья.

Хранит фотографии в правом кармане,

Пытаясь вернуть то, что было когда-то.

Быть может, когда-нибудь в прошлом романе

Он что-то забыл. И теперь виновато

Над городом кружит, как дивная птица,

И ищет кого-то: тебя ли, меня ли…

А может, он ищет знакомые лица,

А лица давно адреса поменяли?

Он крыши домов поливает слезами,

А в стареньком парке сирень расцветает…

Я всё это видел своими глазами:

Мужчина над городом нашим летает.

У Валентины последние строчки вызвали ассоциацию с Шагалом. Но у Шагала летали двое, а тут — в гордом одиночестве. А мне вспомнился Бродский, его полёт одинокого ястреба. И бессмертный возглас Катерины: «отчего люди не летают так, как птицы?» И фильм Балаяна «Райские птицы», виденный недавно...

И ещё у него о полётах:

***

Не смотри на небо часто:

можешь улететь.

Небо алчно и зубасто,

есть у неба сеть.

Осторожней, кто не знает:

небо — как магнит.

Никого не отпускает,

всех к себе манит.

Улетишь и не вернёшься:

нет пути назад.

В тёмном небе задохнёшься.

Небо — это ад.

Да, небо тоже может стать адом… Даже оно.

До этого разговор о депрессии шёл в том ключе, как из этого состояния выйти. А после этих стихов он вышел на новый виток — а нужно ли, всем ли и всегда нужно из него выходить?

Избавляться ли от боли?

Недавно я открыла для себя книгу Экхарта Толле «Новая земля. Новый образ жизни».

Это вторая часть трилогии, ещё была первая часть: «Сила момента сейчас».

В подзаголовке говорилось: «книга для тех, кто интересуется вопросами духовного развития и стремится гармонизировать свою жизнь».

Э. Толле - всемирно известный духовный мастер, как его называют, философ, психоаналитик, книги которого стали мировыми бестселлерами, переведены на все языки мира. Мне показалось, что это именно то, что мне нужно, я загорелась, поехала и купила — был последний экземпляр в единственном магазине. Ещё в трамвае стала жадно читать. Первую часть нашла в Сети. Но пока у меня двойственное впечатление от этих книг.

Толле учит жить настоящим моментом, учит спокойствию, душевному равновесию, как ощущать себя счастливым в любых обстоятельствах, как жить, не заморачиваясь страхами, тоской по прошлому. "Ты - небо. А облака - это то, что происходит, приходит и уходит".

В книге есть глава «Болевое тело», которая учит тому, как избавиться от душевной боли.

Какие есть для этого методы, способы и приёмы.

Но меня смущали некоторые моменты. Ведь кроме благодати и гармонии есть правда жизни, включающая в себя многое. Есть писатели - Горький, Щедрин, Лесков, Чехов и другие, открывающие нам её, и не всегда нам от этого комфортно и легко, да и не должно быть, душа обязана трудиться, как известно. А получается, что всё это нужно выбросить из головы и памяти, как балласт, мешающий нашему безмятежному счастью. Не станет ли человек, обученный всем технологиям счастья и благополучия, похожим на робота?

Вспоминается рассказ Т.Толстой «Чистый лист», где депрессивному герою друг предложил сделать операцию по удалению души. Депрессия исчезла, но он превратился в бодрого жизнерадостного дебила. Пока живёт в тебе тоска по близким, пока ты любишь и помнишь - душа страдает, но живёт. А иначе - бодрый дебилизм и животное существование. Ну, не всё так категорично - "или-или", есть, конечно, и промежуточные состояния, но для меня очевидно одно: настоящее родится только из боли, из выстраданного.

У Лёши есть сборник «Пока душа не успокоится».

Вот-вот последний ангел скроется,

поняв, что делал всё не так.

И лишь душа не успокоится,

не успокоится никак.

Но пока душа жива — она не успокоится никогда.

Герой рассказа Т.Толстой, измученный тоской и неразрешимыми жизненными проблемами, прослышал, что в одном научном институте делают частным образом операции: удаляют душу. После чего «люди выходят совершенно обновлённые. Необычайно обостряются мыслительные способности. Растёт сила воли. Все идиотские бесплодные сомнения полностью прекращаются. Всё у них о'кэйчик, живут припеваю-чи, над нами, дураками посмеиваются».

Игнатьев долго не мог решиться на эту операцию, несмотря на уговоры друга. «Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, думал Игнатьев. Не удержать лето слабыми руками, не предотвратить распада, рушатся пирамиды, трещина пролегла через моё трепещущее сердце...» Но деловой приятель его убеждает: «Жизнь, Игнатьев, жизнь! Здоровая, полноценная жизнь, а не куриное копание! Карьера. Успех. Спорт. Женщины. Прочь комплексы, прочь занудство! Ты посмотри на себя: на кого ты похож? Нытик. Трус! Будь мужчиной!» И вот непоправимое произошло.

«Краем глаза увидел, как прильнула к окну, прощаясь, рыдая, застилая белый свет, преданная им подруга — тоска, — и уже почти добровольно вдохнул пронзительный, сладкий запах...» Однако вместо волевого победителя жизни с кресла после ампутации души встаёт бодрый дебил: «Ну что, док, я могу мотать? Всё мне сделал, без дураков?» — хлопнул доктора по плечу. Крепкими пружинистыми шагами сбежал с потёртых ступеней, лихо заворачивая на площадках. Сколько дел — это ж ё моё! И всё удастся. — Игнатьев засмеялся. — Солнце светит. По улицам бабцы шлёндрают. Клёвые...»

Поэту нельзя без души, как бы она ни болела. Как точно об этом у Солодова:

Ныла ночами открытая ранка:

как надоела ей боль-квартирантка!

Боль вытекала по капле, но снова

вдруг вспоминалось забытое слово,

праздники, ссоры, улыбка, разлука…

Боль без промашки стреляла из лука.

То возвращалась, то вновь уходила,

рваные раны мои бередила,

бедную память тревожа ночами,

старыми фото, былыми речами…

Я эту боль на бумаге оставил.

Текст написал, запятые расставил.

Вот эти буквы, каракули, точки,

горькие слёзы, неровные строчки,

долгие проводы, краткие встречи,

яркие звёзды и тихие речи.

Спряталась робко под эту обложку.

Пейте её по чуть-чуть, понемножку.

Герою «Чистого листа» жалко было его подругу-тоску, которая его так мучила. И там потрясающее место, когда он уже сел в кресло для ампутации души, и как в последний раз к окну прильнула его подруга тоска, шелестя листьями, словно шепча ему что-то, умоляя не делать этого… И вот это останавливает, боишься, что результат лечения будет хуже болезни, убьёшь в себе что-то важное, дорогое… Какой-то кусочек души в себе ампутируешь.

В связи с эти мне очень близко стихотворение Валерия Черешни:

Живи, дурак, несуществующим,

пылинки в воздухе лови,

перебирай в мозгу тоскующем

воспоминания любви.

Пускай плывут густым течением,

гольфстримом греют пустоту

холодной жизни, в средостении

пусть заполняют немоту.

Живи слабеющим, мерцающим,

оскудевающим живи,

по этим водам иссякающим,

во тьме барахтаясь, — плыви.

Пусть угасающим свечением

ещё продлится краткий миг,

с его уже неслышным пением,

но ты настиг его, настиг.

Как человек умеет выразить невыразимое! Вот это «ты настиг его, настиг» - это остановленное прекрасное мгновение. Если удаётся написать удачную строчку, запечатлеть солнечный зайчик, пришпилить к бумаге — вот это «настиг его», пусть на мгновение, уловил гармонию момента. Мне это дороже каких-либо материальных благ.