-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

-Постоянные читатели

-Статистика

Записей: 871

Комментариев: 1385

Написано: 2520

"И, может быть, на мой закат печальный..." |

О Пушкине (окончание)

Начало здесь

Многое в отношениях к женщинам Пушкина объясняют нам эти строки из дневника Анны Керн:

«Живо воспринимая добро, Пушкин, однако, как мне кажется, не увлекался им в женщинах; его гораздо более очаровывало в них остроумие, блеск и внешняя красота. Кокетливое желание ему понравиться не раз привлекало внимание поэта больше, чем истинное и глубокое чувство, им внушенное...»

«Глаза Олениной моей»

В 1828 году Пушкин увлёкся Анной Олениной, дочерью президента Академии художеств и директора Императорской публичной библиотеки Алексея Николаевича Оленина. Его салон был одним из самых притягательных для Пушкина после выпуска из лицея.

И не только салон. Гостеприимное оленинское имение Приютино было тем местом , где встречались Пушкин, Глинка, братья Брюлловы, Грибоедов.

И.А. Иванов. Приютино. 1825 год

Позже все обитатели этого гостеприимного дома радушно приняли возвратившегося из ссылки поэта.

Младшая дочь Олениных — Анна, высокообразованная, изящная, музыкальная, в 17 лет уже была назначена фрейлиной и при дворе слыла одной из первых красавиц. Ей посвящали стихи Крылов, Гнедич, Козлов.

В.И. Гау. 1839.

Была она небольшого роста, миниатюрной, с золотисто-русыми кудрями и необыкновенно живыми глазами, о которых восторженно писал Пушкин:

… Но, сам признайся, то ли дело

Глаза Олениной моей!

Какой задумчивый в них гений,

И сколько детской простоты,

И сколько томных выражений,

И сколько неги и мечты!..

Потупит их с улыбкой Леля,—

В них скромных граций торжество;

Поднимет, — ангел Рафаэля

Так созерцает божество!

П.Ф. Соколов. 1825.

А она возмущалась: как он смел сказать — «глаза Олениной моей». Откуда, почему — «моей»?

Анна была кокетливой, острой на язык, умела поддерживать светскую беседу, была восприимчива к искусствам, музицировала (уроки ей давал сам Глинка), хорошо рисовала, даже пробовала себя в стихах и прозе. Остроумный Вяземский называл ее «бойкой штучкой» и говорил, что она «мала и резва, как мышь».

Пушкин разглядел, зоркоглазый, её прелестные маленькие ножки (среди особенностей поэта, - отмечает в дневнике «третья Анна», - была та, что он питал слабость к маленьким ножкам»), и, ошеломлённый, принялся испещрять этими изящными ножками поля рукописей — вперемешку с неоставляющими сомнения инициалами и профильными портретами владелицы.

Осенью 1828 года поэт, покидая Петербург с его гранитным холодом и скукой, пишет в альбом Анне стихотворение:

Город пышный, город бедный,

Дух неволи, стройный вид,

Свод небес зелено-бледный,

Скука, холод и гранит -

Все же мне вас жаль немножко,

Потому что здесь порой

Ходит маленькая ножка,

Вьется локон золотой.

Однажды Оленина нечаянно сказала Пушкину «ты». Эта оговорка особенно взволновала его как истинный знак зарождающегося чувства. Он тотчас откликнулся на неё прелестным стихотворением:

Пустое вы сердечным ты

Она, обмолвясь, заменила

И все счастливые мечты

В душе влюбленной возбудила...

Пред ней задумчиво стою,

Свести очей с нее нет силы;

И говорю ей: "Как Вы милы!"

И мыслю: "Как тебя люблю!».

Г.Г. Гагарин. 1833.

Как-то раз Пушкин услышал у Олениных привезённую с Кавказа Грибоедовым и обработанную Глинкой грузинскую мелодию. Анна прекрасно пела её, и эти печальные напевы отозвались в душе поэта воспоминаниями об оставленном навеки полуденном береге. Так родились стихи, щемящие, исполненные чувства невозвратимого времени. Может быть, в них прозвучала и тема будущей неизбежной разлуки.

Не пой, красавица, при мне

Ты песен Грузии печальной;

Напоминают мне оне

Другую жизнь и берег дальный.

Увы! Напоминают мне

Твои жестокие напевы

И степь, и ночь - и при луне

Черты далекой, бедной девы...

Я призрак милый, роковой,

Тебя увидев, забываю;

Но ты поёшь - и предо мной

Его я вновь воображаю.

Не пой, красавица, при мне

Ты песен Грузии печальной:

Напоминают мне оне

Другую жизнь и берег дальный.

Увлечение Пушкина оказалось не шуточным, хоть в нем и было много игры и шутливого флирта. Юной придворной красавице, безусловно, льстили ухаживания поэта.

Она вела «Дневник-журнал», где в романтической форме описала знакомство с Пушкиным, назвав его «самым интересным человеком своего времени».

В мае 1828 года они стали встречаться с поэтом и вне дома. Это были совершенно невинные свидания в Летнем саду, куда Анна являлась вместе с гувернанткой-англичанкой и где среди застывших мраморных кумиров поджидал ее Пушкин.

Здесь он занимал и пытался увлечь её разговорами и стихами.

Англичанка была в сговоре, и они условились при беседах называть поэта вымышленной фамилией Брянский, чтобы не выдать тайны. Свидания эти проходили, как свидетельствовал Вяземский, почти ежедневно и часто на глазах его самого или П. Плетнева.

Пушкин, Жуковский и Гнедич в Летнем саду

Пушкин был восхищён красотой Анны. Однажды на одной из совместных прогулок по заливу художник Джордж Дау стал набрасывать портрет Пушкина, и тот адресовал ему такое стихотворение, последние строки которого стали крылатыми:

Зачем твой дивный карандаш

Рисует мой арапский профиль?

Хоть ты векам его предашь,

Его освищет Мефистофель.

Рисуй Олениной черты.

В жару сердечных вдохновений,

Лишь юности и красоты

Поклонником быть должен гений.

К Олениной же обращено и стихотворение "Предчувствие", в котором ощущается тревожное предощущение грядущей разлуки, недоверчивое сомнение и надежда:

Снова тучи надо мною

Собралися в тишине;

Рок завистливый бедою

Угрожает снова мне...

Сохраню ль к судьбе презренье?

Понесу ль навстречу ей

Непреклонность и терпенье

Гордой юности моей?

Бурной жизнью утомленный,

Равнодушно бури жду:

Может быть, еще спасенный,

Снова пристань я найду...

Но, предчувствуя разлуку,

Неизбежный, грозный час,

Сжать твою, мой ангел, руку

Я спешу в последний раз.

Ангел кроткий, безмятежный,

Тихо молви мне: прости,

Опечалься: взор свой нежный

Подыми иль опусти;

И твое воспоминанье

Заменит душе моей

Силу, гордость, упованье

И отвагу юных дней.

Однако сама Анна Алексеевна относилась к поэту довольно равнодушно, что видно из ее «Дневника». Её жёсткая характеристика поэта, данная в нём, показывает, что Аннета Оленина и не собиралась становиться женой поэта. Как человек он был ей неприятен. Она отмечает там его некрасивую внешность, злобу, насмешливость, дерзость — всё, что её отталкивало от Пушкина:

"Бог, даровав ему гений единственный, не наградил его привлекательной наружностью. Лицо его было выразительно, конечно, но некоторая злоба и насмешливость затмевали тот ум, который виден был в голубых или, лучше сказать, стеклянных глазах его. Арапский профиль, заимствованный от поколения матери, не украшал лица его. Да и прибавьте к тому ужасные бакенбарды, растрепанные волосы, ногти как когти, маленький рост, жеманство в манерах, дерзкий взор на женщин, которых он отличал своей любовью, странность нрава природного и принужденного, и неограниченное самолюбие - вот все достоинства телесные и душевные, которые свет придавал русскому поэту XIX столетия".

Пушкин с замиранием сердца делает ей предложение и получает решительный отказ.

А ведь в рукописях он уже писал её имя со своей фамилией, выводя на полях: «Annette Pouchkine». Отказ избранницы был очень болезненным ударом для самолюбия поэта.

Он резко порвал с домом Олениных и, как всегда, выплеснул обиду в стихах. В черновых набросках к 8 главе «Евгения Онегина» Анна и ее семья изображены в карикатурном виде, с ярко выраженной антипатией:

Тут... дочь его была

Уж так (жеманна), так мала!

Так неопрятна, так писклива,

Что поневоле каждый гость

Предполагал в ней ум и злость.

По счастью, эти черновые наброски (с указанием имён) в печать не попали.

Анна Оленина всю жизнь берегла альбом с автографами и рисунками Пушкина, после смерти завещав его своей внучке.

Там, среди других автографов, в 1829 году поэтом было вписано стихотворение «Я Вас любил», (ранее написанное Каролине Собаньской). Позже, в 1833-м, Пушкин приписал к нему фразу: «plusqueparfait — давно прошедшее, 1833».

Наверное, Анне было чуть обидно за эту приписку, и потому она, завещая альбом внучке, «выразила желание, чтобы этот автограф с позднейшей припиской не был предан гласности. В тайнике своей души сохранила она причину этого пожелания: было ли это простое сожаление о прошлом или затронутое женское самолюбие, мне неизвестно, — писала внучка, — но желание Анны Алексеевны я исполнила, и автограф не сделался достоянием печати».

Как ни хороша и привлекательна была Аннет, вышла замуж она уже после смерти Пушкина, в 1840 году, тридцати двух лет, за офицера лейб-гвардии Гусарского полка Ф.А. Андро де Ланжерона.

А. Попов. 1832.

После смерти мужа в 1885 году переехала в имение своей младшей дочери в Волыннской губернии. Здесь семидесятилетней старушкой она предалась воспоминаниям, будто помолодев лет на десять, занимаясь разбором своего рундука. Ее внучка запомнила, что были в этом архиве альбомы с автографами и рисунками Пушкина, в которых «все больше ножки гирляндою вокруг стихотворений 1828 года».

«Все, что относилось к памяти Пушкина, бабушка хранила с особой нежностью, - писала внучка. - Она всегда говорила, что в его обществе никому никогда скучно не могло быть, такой он был веселый и живой, особенно когда был в кругу доброжелательном».

Бог не дал ей быть любимой... Дал тогда, а она не заметила...

"А счастье было так возможно..."

Ещё до встречи с Олениной поэт познакомился с семейством Ушаковых, состоявших в родстве и знакомстве с Д. И. Фонвизиным и женой А. Н. Радищева. В хлебосольном их доме на Средней Пресне бывали артисты, музыканты. Пушкина привез сюда его близкий друг и дальний родственник хозяев Сергей Соболевский. И на целых четыре года, до самой помолвки Пушкина с Натальей Гончаровой, этот дом стал для него своим. Его атмосфера, очевидно, напоминала ему милое Тригорское: общее веселье, розыгрыши, шутливые стихи и карикатуры в альбомах.

Две дочери Ушаковых — старшая Екатерина и младшая Елизавета — знали строки Пушкина наизусть, в доме были все издания его сочинений, ноты романсов на его стихи. Старшая, Екатерина Николаевна, полюбила его глубоко и серьезно.

И был, видимо, момент, когда поэт ощутил ответное чувство.

Блондинка с пепельными волосами, тёмно-голубыми глазами, Екатерина была резвой, шаловливой, лукаво-насмешливой, похожей на девочку-подростка. В альбом ей он написал такое заклинание:

Ек. Н. УШАКОВОЙ

Когда, бывало, в старину

Являлся дух иль привиденье,

То прогоняло сатану

Простое это изреченье:

«Аминь, аминь, рассыпься!» В наши дни

Гораздо менее бесов и привидений

(Бог ведает, куда девалися они).

Но ты, мой злой иль добрый гений,

Когда я вижу пред собой

Твой профиль, и глаза, и кудри золотые,

Когда я слышу голос твой

И речи резвые, живые,

Я очарован, я горю

И содрогаюсь пред тобою,

И сердца пылкого мечтою

«Аминь, аминь, рассыпься» говорю.

3 апреля 1827

Зима 1826-27 года стала, наверное, самой счастливой в жизни Екатерины. Пушкин бывал в её доме почти каждый день. Молодые люди читали стихи, слушали музыку, дурачились и заполняли забавными карикатурами и стихотворными подписями альбомы сестёр Ушаковых. Кстати, в сохранившимся альбоме Елизаветы Николаевны и располагается знаменитый «Дон-Жуанский список» Пушкина. Видимо, в ответ на шутку сестёр поэт записал имена женщин, в которых был когда-то влюблён.

Екатерина питала к Пушкину самые нежные чувства и одно время он отвечал ей взаимностью, подумывая даже о женитьбе. Поэт часто бывал в её обществе, скучал без неё на светских вечерах и заметно оживлялся при её появлении. Е.С. Телепнева, знакомая Ушаковых, оставила такую запись в своём дневнике:

«Пушкин во все пребывание свое в Москве только и занимался, что Ушаковой. На балах, на гуляньях он говорил только с нею, а когда случалось, что в Собрании Ушаковой нет, то Пушкин сидит целый вечер в углу задумавшись, и ничто уже не в силах развлечь его!»

В доме Ушаковых всё «дышало» Пушкиным: здесь хранились издания его сочинений, ноты романсов на его слова, альбомы, которые можно было перелистывать сколько душе угодно...

В эту зиму у Екатерины были все основания мечтать о скором счастье. Пушкин ездил в дом постоянно, а подобные визиты в семью, где есть дочери-невесты, принято было понимать вполне однозначно...

Но Пушкин не посватался. Ничего не произошло: ни объяснения, ни ссоры, ни разрыва. Зима прошла весело, в шутках, разговорах и дурачествах, а 16 мая Пушкин уехал из Москвы.

Уезжая в Петербург, он написал в альбом Екатерине Николаевне грустные строчки:

В отдалении от вас

С вами буду неразлучен,

Томных уст и томных глаз

Буду памятью размучен;

Изнывая в тишине,

Не хочу я быть утешен,—

Вы ж вздохнете ль обо мне,

Если буду я повешен?

16 мая 1827

Что это было? Искреннее — на тот момент — признание? Прощальная шутка?

О том, что творилось в это время в душе Екатерины Ушаковой, можно представить хотя бы из этого письма, отправленного брату Ивану:

«Он уехал в Петербург, может быть, он забудет меня; но нет, нет, будем лелеять надежду, он вернется, он вернется безусловно! Держу пари: читая эти строки, ты думаешь, что твоя дорогая сестра лишилась рассудка; в этом есть доля правды, но утешься: это ненадолго, все со временем проходит, а разлука — самое сильное лекарство от причиненного любовью зла... Город почти пустынен, ужасная тоска (любимые слова Пушкина). Прощай, дорогой брат, надеюсь получить от тебя такое же длинное письмо. В ожидании этого удовольствия остаюсь навсегда преданная тебе, послушная, ленивая, безумная и любящая Катичка, называемая кое-кем Ангел».

Екатерина Николаевна оказалась права: разлука стала действительно лекарством... для Пушкина: в Петербурге он пережил сильное увлечение Анной Олениной, сватался, получил отказ, а когда вернулся, их отношения с Ушаковой стали только дружескими. Последнее стихотворение, посвященное Е. Н. Ушаковой, Пушкин написал в январе 1830 года.

ОТВЕТ

Я вас узнал, о мой оракул!

Не по узорной пестроте

Сих неподписанных каракул;

Но по веселой остроте,

Но по приветствиям лукавым,

Но по насмешливости злой

И по упрекам... столь неправым,

И этой прелести живой.

С тоской невольной, с восхищеньем

Я перечитываю вас

И восклицаю с нетерпеньем:

Пора! в Москву! в Москву сейчас!

Здесь город чопорный, унылый,

Здесь речи — лед, сердца — гранит;

Здесь нет ни ветрености милой,

Ни муз, ни Пресни, ни харит.

1830

В это время он просил руки Гончаровой, но там отказали, и Ушакова была как бы запасным вариантом.

Екатерина Ушакова. Рис. Пушкина

Катенька искренне полюбила Пушкина. Она была умна, добра, начитанна, хорошо знала и обожала его стихи. Их связывала настоящая дружба. Но чуткая девушка видела, что сердце поэта ей не принадлежит, и она нашла деликатный способ отказаться от него.

Когда Пушкин пришёл к знаменитой питерской гадалке и вернулся от неё с предсказанием, что «умрёт от своей жены», Ушакова в полушутливом тоне объявила, что не желает быть причиной гибели поэта, поэтому она и решается отказать ему для него же самого.

Вскоре Пушкин узнаёт, что Екатерина помолвлена с князем Долгоруковым. «С чем же я остался?!» - воскликнул он. - «С оленьими рогами!» - насмешливо ответила ему Катенька. Она знала о том, что поэт сватался не только к ней, и мстила ему карикатурами в своём альбоме. Так, в одной из них была изображена Оленина, протягивающая Пушкину кукиш, а под рисунком — подпись Екатерины:

Прочь, прочь отойди!

Какой беспокойный!

Прочь, прочь! Отвяжись,

любви недостойный!

Уже после смерти поэта 27-летняя Екатерина Ушакова вышла замуж за вдовца — Д.Н. Наумова и прожила долгую «обыкновенную» жизнь.

К сожалению, погибли два альбома Екатерины Николаевны, полностью посвященные Пушкину, исписанные его рукой, заполненные его стихами и рисунками; их ей пришлось сжечь перед замужеством по требованию ревнивого жениха. А многочисленные письма поэта она сожгла перед своей смертью, несмотря на просьбы дочери сохранить их для потомства. «Мы любили друг друга горячо, это была наша сердечная тайна: пусть она и умрет с нами»,— сказала она в ответ.

Многие считали, что если бы Пушкин остановил свой выбор тогда на Ушаковой — его судьба сложилась бы счастливее. Живая, смышлёная, с чувством юмора, с любовью к поэзии, верная поклонница гения, она дала бы ему покой и счастье. Это было ясно и Пушкину. Но там, где ясность — нет тайны. А Гончарова была так загадочно молчалива...

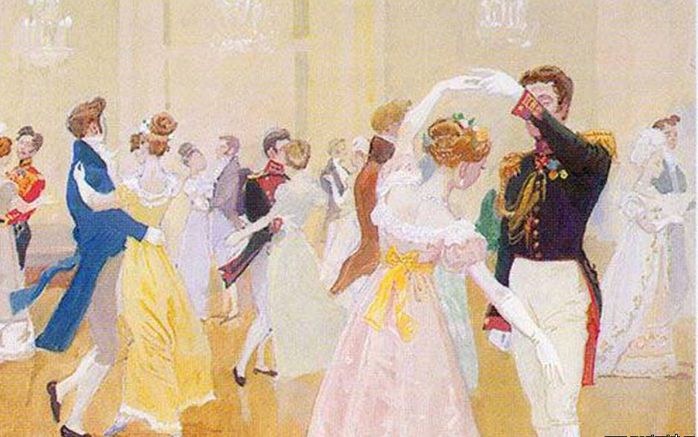

Сто тринадцатая любовь

Зимой, в самом конце 1828 года, на балу у знаменитого московского танцмейстера Иогеля Пушкин увидел в толпе юных барышень высокую тоненькую Ташу Гончарову в белом воздушном платье с золотым обручем в тёмных волосах. В её движениях, в правильных чертах лица была законченная гармония. Поэт узнал в ней свою суженую.

Шестнадцатилетняя Наталья Гончарова только недавно начала выезжать, но о ней уже говорили в свете, называли одной из первых московских красавиц, восхищались ее одухотворенной прелестью.

Очарованный поэт вскоре сделал ей предложение и получил неопределенный ответ - полуотказ, полусогласие. Но он не отступил: слишком сильна была его влюбленность; мечта о счастье с этой девочкой, такой не похожей на него, такой спокойной, нежной, умиротворяющей, кружила ему голову.

В свете она воплощала идеал романтической красоты. Пушкин посвятил своей будущей жене стихотворение «Мадонна», где уподоблял Богородице.

Не множеством картин старинных мастеров

Украсить я всегда желал свою обитель,

Чтоб суеверно им дивился посетитель,

Внимая важному сужденью знатоков.

В простом углу моем, средь медленных трудов,

Одной картины я желал быть вечно зритель,

Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,

Пречистая и наш божественный спаситель -

Она с величием, он с разумом в очах -

Взирали, кроткие, во славе и в лучах,

Одни, без ангелов, под пальмою Сиона.

Исполнились мои желания. Творец

Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,

Чистейшей прелести чистейший образец.

"Моя женитьба на Натали (это, замечу в скобках, моя сто тринадцатая любовь) решена", - признался как-то Пушкин в письме княгине В.Ф. Вяземской весной 1830 года. Может быть, это откровение было шуткой или молодецкой бравадой. Но, так или иначе, любовный опыт поэта, зафиксированный современниками, действительно чрезвычайно богат.

Около двух лет тянулась история пушкинского сватовства. И вот наконец в апреле 1830 года согласие было получено. "Участь моя решена. Я женюсь... Та, которую любил я целые два года, которую везде первую отыскивали глаза мои, с которой встреча казалась мне блаженством - Боже мой - она... почти моя... Я готов удвоить жизнь и без того неполную. Я никогда не хлопотал о счастии, я мог обойтиться без него. Теперь мне нужно на двоих, а где мне взять его?" Так писал Пушкин весной 1830 года, сразу после помолвки. С этого времени он постоянно возвращается к мысли о возможности счастья для него, бездомного, гонимого поэта с зыбким и туманным будущим.

Свадьба беспрестанно откладывалась. "Пушкин настаивал, чтобы поскорее их обвенчали. Но Наталья Ивановна напрямик ему объявила, что у нее нет денег. Тогда Пушкин заложил именье, привез денег и просил шить приданое." - вспоминала княгиня Долгорукова.

Временами на поэта находила жестокая хандра. В такие моменты он нервничал, жаловался друзьям, ходил мрачным. За неделю до свадьбы он писал своему приятелю Н.И. Кривцову:

"Женат - или почти. Все, что бы ты мог сказать мне в пользу холостой жизни и противу женитьбы, все уже мною передумано. Я хладнокровно взвесил выгоды и невыгоды состояния, мною избираемого. Молодость моя прошла шумно и бесплодно. До сих пор я жил иначе как обыкновенно живут. Счастья мне не было... Мне за 30 лет. В тридцать лет люди обыкновенно женятся - я поступаю как люди и, вероятно, не буду в том раскаиваться. К тому же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей..."

Перед женитьбой Пушкин проводит одинокую осень в Болдино.

8 сентября он пишет «Элегию»:

Безумных лет угасшее веселье

Мне тяжело, как смутное похмелье.

Но, как вино — печаль минувших дней

В моей душе чем старе, тем сильней.

Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе

Грядущего волнуемое море.

Но не хочу, о други, умирать;

Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;

И ведаю, мне будут наслажденья

Меж горестей, забот и треволненья:

Порой опять гармонией упьюсь,

Над вымыслом слезами обольюсь,

И может быть — на мой закат печальный

Блеснет любовь улыбкою прощальной.

5 октября - «Расставание» («В последний раз твой образ милый дерзаю мысленно ласкать...»)

17 октября - «Заклинание» («Явись, возлюбленная тень...»), где вызывает образ любимой:

Приди, как дальняя звезда,

как лёгкий звук, как дуновенье,

иль как ужасное виденье,

мне всё равно, сюда, сюда!

И, перед самым отъездом в Москву, когда, казалось, мысли должны быть полны близким свиданием с невестой, Пушкин написал «Разлуку» (27 ноября):

Для берегов отчизны дальней

ты покидала край чужой.

В час незабвенный, в час печальный

я долго плакал пред тобой...

О чём он думал? О мёртвой Амалии Ризнич?

Об умершей для него графине Элизе Воронцовой?

Прощался со всем своим свободным любовным прошлым? Или, как предполагали некоторые биографы, в его жизни была ещё какая-то глубокая «утаённая любовь», которая осталась от нас скрытой?

Этого мы не знаем и вряд ли когда узнаем. Для нас важно не имя, а то, что поэт хранил в своём сердце столько страстной нежности, что любовь свою передал стихами, которые и через столетия волнуют, заражают, вдохновляют.

Н. Кузьмин. Пушкин в Болдино

Красноречивее всех признаний выдают они внутреннюю неудовлетворённость Пушкина-жениха. Он словно чувствовал, что сбился с дороги, что настоящая любовь осталась позади, что «возлюбенная тень» больше полна жизни, чем его московская косая мадонна. Ей в Болдино он не посвятил ни одной строчки стихов, но почти во всём, что он там написал, отразился его многообразный любовный опыт, его знание женского сердца.

Свадьба прошла торжественно. Наталья Николаевна перестала быть отдаленной прекрасной мечтой. Он стал относиться к ней менее возвышенно - и еще больше полюбил. "...Женка моя прелесть не по одной наружности", - писал Плетневу через несколько дней после свадьбы.

Но ему же — накануне женитьбы — признавался: «Чёрт меня догадал бредить о счастье, как будто я для него создан. Должно мне было довольствоваться независимостью».

А был ли счастлив вообще Александр Сергеевич? С молодых лет в нем уживались два человека - чувственный и вместе с тем рассудочный; способный увлекаться почти до безумия, но никогда не отдающий себя женщине целиком. Из многочисленных любовных приключений нельзя назвать ни одного, которое бы подчинило его душу.

Признаваясь в любви многим, он любил по-настоящему, наверное, только свою Музу.

Невинна, ибо не любила

Сейчас мы уже далеки от ханжества тех времён, давно не считая Наталью Гончарову злодейкой, сгубившей поэта, но и теперь нам трудно понять, как мог Пушкин любить этот “чистейшей прелести чистейший образец” (в этом определении есть что-то дистилированное, в сущности, это та же красота “без извилин”, о которой писал Пастернак). Цветаева считала, что “Гончарова вышла за Пушкина без любви, по равнодушию красавицы, инертности неодухотворённой плоти – шаг куклы!”

То, что Гончарова не любила Пушкина, уже общеизвестный факт. И он знал это. Как жена она лишь добросовестно исполняла свой супружеский долг, но чувство, страсть дремали в её неразбуженном сердце. Но он любил её такой, какою она была.

Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем,

Восторгом чувственным, безумством, исступленьем,

Стенаньем, криками вакханки молодой,

Когда, виясь в моих объятиях змией,

Порывом пылких ласк и язвою лобзаний

Она торопит миг последних содроганий!

О, как милее ты, смиренница моя!

О, как мучительно тобою счастлив я,

Когда, склоняяся на долгие моленья,

Ты предаешься мне нежна без упоенья,

Стыдливо-холодна, восторгу моему

Едва ответствуешь, не внемлешь ничему

И оживляешься потом все боле, боле -

И делишь наконец мой пламень поневоле!

Это эротическое стихотворение не только и не просто о физической близости. Главная его тема — противопоставление двух типов женщин, «страстного» и «смиренного», играющего огромную роль в пушкинском творчестве. Мария и Зарема в «Бахчисарайском фонтане», Лаура и Донна Анна в «Каменном госте», царевна и царица-мачеха в «Сказке о мёртвой царевне». Другая тема - излюбленная пушкинская тема Пигмалиона, оживляющего своей любовью холодную статую. Вместе с тем это последнее эротическое стихотворение Пушкина, больше до конца жизни ничего подобного он не пишет. После женитьбы у него отсутствуют стихи на интимные темы (неслыханный случай для поэта, перешагнувшего порог тридцатилетия).

Жене поэта меньше повезло с его стихотворными посвящениями, чем другим пушкинским женщинам. Кроме сонета «Мадонна» и довольно откровенного стихотворения «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем...», ей посвящено, со слов самого поэта, знаменитое «На холмах Грузии лежит ночная мгла...». Но что интересно, в первоначальном варианте этот поэтический шедевр был длиннее и выглядел так:

Все тихо — на Кавказ идет ночная мгла,

Восходят звезды надо мною.

Мне грустно и легко — печаль моя светла,

Печаль моя полна тобою —

Тобой, одной тобой — унынья моего

Ничто не мучит, не тревожит,

И сердце вновь горит и любит оттого,

Что не любить оно не может.

Прошли за днями дни. Сокрылось много лет.

Где вы, бесценные созданья?

Иные далеко, иных уж в мире нет,

Со мной одни воспоминанья.

Я твой по-прежнему, тебя люблю я вновь

И без надежд и без желаний.

Как пламень жертвенный, чиста моя любовь

И нежность девственных мечтаний.

Стихи датированы в рукописи 15 мая; они были написаны в Георгиевске, на Северном Кавказе; холмы Грузии и Арагва внесены в текст позднее.

Стихотворение было обращено к M. H. Волконской, с которой поэт общался на Северном Кавказе в 1820 году.

К шестнадцатилетней Натали, с которой он познакомился в 1828-ом, никак не могли относиться слова: «Я твой по-прежнему, тебя люблю я вновь». В процессе работы Пушкин перечеркнул последние строфы и оставил лишь две первых, которые можно было отнести не к давнему чувству, а к новому, только что возникшему.

Серьёзных исследований о Пушкине-семьянине нет, и это не случайно. Миф держится в основном, на его ласковых и заботливых письмах к жене. Но это фасад.

Дочь Елизаветы Хитрово Дарья Финкельмон пишет в дневнике о Натали: «Невозможно быть прекраснее, иметь более поэтическую внешность, а между тем у неё немного ума». И о Пушкине: «что до него, то он перестаёт быть поэтом в её присутствии”.

Его письма Натали не сравнить с его же письмами Воронцовой, Собаньской или Керн, полными страсти, огня, поэзии, – они нудные, нравоучительные, прозаичные. Он пишет ей, как ребёнку, инструктируя, что делать и чего не делать: “платишь деньги, кто только не попросит, этак хозяйство не пойдёт... Не сиди, поджавши ноги, и не дружись с графинями, с которыми нельзя кланяться в публике... На хоры не езди – это не место для тебя”.

Пушкин любил жену, но в письмах его к ней нет ни его, ни её духовной жизни, нет ни поэзии, ни разговоров о литературе, о творчестве, а только то, что ей интересно и доступно её разумению: сплетни, деньги, подробности быта.

Письма Натали к нему до нас не дошли, но, судя по обиженным и недовольным ответам Пушкина, были сухи, лаконичны, формальны. Более того, она не всегда их и писала-то сама: когда была невестой, то ей их диктовала мать. “Письма Ваши короче визитной карточки”, – упрекает её Пушкин. А Вяземскому жалуется: “Что у неё за сердце? Твёрдою дубовой корою, тройным булатом грудь её вооружена”.

К поэзии, литературе Натали была глубоко равнодушна. Когда поэт, полный творческого волнения, подходил к ней прочесть новые стихи, она восклицала: «Господи, до чего ты мне надоел со своими стихами, Пушкин!»

Но, не интересуясь стихами, строго следила за тем, сколько ему за них платят, вмешиваясь в переговоры с книгопродавцами и требуя высоких гонораров. И что, с такой женщиной поэт мог быть счастлив? Хотя бы теоретически? Мне кажется, и не будь Дантеса, этот брак был бы обречён. Если нет гармонии в отношениях, понимания главного в человеке – не может быть и счастья. “Ведь счастье – это когда тебя понимают”.

Натали тоже было несладко в этом браке. Пушкин с эгоизмом человека, всей душой живущего в другом деле, старался оградить себя от семейных волнений, уезжал из дома накануне родов жены и приезжал, когда всё было уже позади. Он не был однолюбом, всегда был готов увлечься понравившейся ему женщиной, и женитьба его в этом плане не изменила.

С женой ему было скучно, он искал общества других женщин, а ей было скучно дома. Свет, балы, танцы были её самовыражением, способом существования, как для него – стихи.

Вяземский пишет о Пушкине: «Не в его натуре быть хорошим семьянином, домашний очаг не привлекал и не удерживал его». Женившись, он жил, как привык, холостяком: карты, загулы, романы, измены. Чего же ждать от жены?

Хорошо было бы объективности ради посмотреть на происходившее глазами Натальи Николаевны, но она не оставила ни слова о своих переживаниях: ни странички дневника, ни писем, ни впечатлений.

Княгиня Вера Вяземская, хорошо осведомлённая о семейной жизни Пушкиных, рассказывала о том, что Наталья Николаевна привыкла к неверностям мужа и таким образом приобрела холодное спокойствие сердца. Это спокойствие, как оказалось, обладало смертоносной силой...

Прошло почти двести лет, но до сих пор человечество продолжает спрашивать: ну а всё-таки, была ли виновата Наталья Гончарова? Положа руку на сердце — был грех или зря погорячился этот Пушкин? Как писал Тимур Кибиров:

Виновата ли ты, виновата ли ты,

может, Пушкин во всём виноват?

Ты скажи, Натали, расскажи, Натали,

чем же люб тебе кавалергард?

"Встреча Пушкина с Дантесом в Летнем Саду" 1937 год. Худ. Г. К. Савицкий

В традиционной пушкинистике сложилось резко отрицательное отношение к Наталье Николаевне. В работах Щёголева, Вересаева она — ограниченная и бездушная модная красавица, явившаяся ближайшей причиной гибели поэта. А Ахматова так и вовсе объявила Гончарову «сообщницей Геккернов в преддуэльной истории» и даже «агентом Геккерна-старшего».

Пастернак, прочитав эти работы, воскликнул: «Бедный Пушкин! Ему следовало бы жениться на Щёголеве и позднейшем пушкиноведении, и всё было бы в порядке».

Потом возникло другое направление, представленное работами Ободовской, Дементьева, которые нашли в архиве Полотнянова завода 14 писем Натали к своему брату, письма её сестёр, и, вдоновлённые этой находкой, несколько превысили меру восхваления вдовы Пушкина: естественное уважение к мужу, интерес к его делам, забота о детях, ведение хозяйственных дел — всё это возводится ими в ранг каких-то необыкновенных достоинств.

Истина, как всегда, где-то посередине.

Гончарова была обыкновенной женщиной, живым человеком.

Да, не блистала умом, не обладала литературным вкусом, но ей был присущ житейский ум, природный такт. Пыталась быть объективной к ней и М. Цветаева: «В Наталье Гончаровой нет ничего дурного, ничего порочного, ничего, чего бы не было в тысячах таких, как она... Было в ней одно: красавица. Только — красавица, просто — красавица, без корректива ума, души, сердца, дара».

Цветаева считала Натали невиновной в гибели Пушкина. «Изменила ли Гончарова Пушкину или нет, целовалась или нет, всё равно — невинна. Невинна потому, что кукла невинна, потому что судьба, невинна потому, что Пушкина не любила». Цветаева убеждена, что Гончарова не причина, а повод смерти Пушкина, с колыбели предначертанной. Так же, как в гибели самой Цветаевой была трагическая предопределённость. Ведь не секрет, что ещё в ранней юности Пушкин сам себе сочинил эпитафию. Дыхание судьбы. Рок.

Гениальный суевер

В. Майков писал: «Брак этот как и весь конец жизни Пушкина был несчастным. Злой рок словно преследовал поэта». Он и сам чувствовал это. Интуиция его никогда не обманывала.

Перед свадьбой Пушкиным внезапно овладело тревожное предчувствие. За два дня до венчания он приехал на Арбат к Нащокину, у которого в это время находилась знаменитая цыганская певица Татьяна Демьянова («цыганка Таня»). Пушкин попросил: «Спой нам, Таня, что-нибудь на счастье. Слышала, может быть, я женюсь...» И она тоскливо запела:

Ах, матушка, что так в поле пыльно?

Государыня, что так пыльно?

Кони разыгралися...

А чьи то кони, чьи то кони?

Кони Александр Сергеича...

Пушкин заплакал навзрыд. Нащокин бросился к нему: «Пушкин, что с тобою?» - «Эта песня мне всю внутрь перевернула, она мне большую потерю предвещает», - ответил поэт и уехал, ни с кем не простившись.

А. Керн вспоминала: «Пушкин в эту зиму бывал часто мрачным, рассеянным и апатичным». Вяземский отмечает в письме жене: «Он что-то всё время был не совсем по себе...». Печаль, тревога, безнадёжность, тоска и отчаяние то и дело озвучиваются в стихах и письмах Пушкина.

А во время венчания 18 февраля 1831 года внезапный порыв ветра задул у Пушкина свечу.

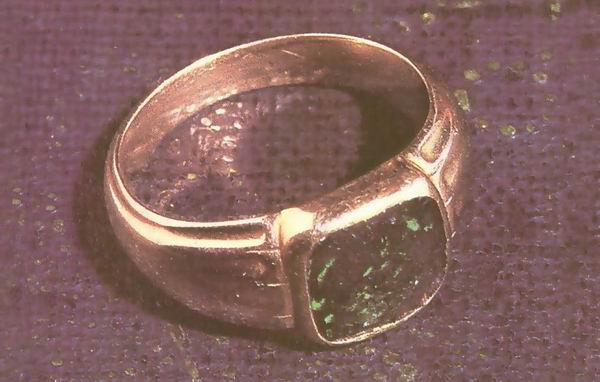

Потом он задел аналой и уронил с него крест, а при обмене кольцами его кольцо выскользнуло и упало на пол. Вдобавок шафер жениха внезапно устал держать венец и передал его другому человеку. Пушкин смертельно побледнел. Всех этих тревожных знаков ему с лихвой хватило, чтобы почувствовать грозное предупреждение судьбы.

Тревожное предчувствие, предощущение скорой смерти владело им все последние месяцы:

Долго ль мне гулять на свете

То в коляске, то верхом,

То в кибитке, то в карете,

То в телеге, то пешком?

Не в наследственной берлоге,

Не средь отческих могил,

На большой мне, знать, дороге

Умереть господь судил,

На каменьях под копытом,

На горе под колесом,

Иль во рву, водой размытом,

Под разобранным мостом.

Иль чума меня подцепит,

Иль мороз окостенит,

Иль мне в лоб шлагбаум влепит

Непроворный инвалид.

Иль в лесу под нож злодею

Попадуся в стороне,

Иль со скуки околею

Где-нибудь в карантине.

http://video.mail.ru/mail/nina11031954/620/3346.html

За 11 месяцев до смерти 18 мая Пушкин сообщает жене из Москвы: «Это моё последнее письмо, более не получишь». Имелось в виду, что он не будет больше писать, поскольку едет домой, но это действительно его последнее письмо к ней.

13 августа он пишет из Петербурга мужу сестры Николаю Павлищеву, и опять: «Нынче осенью буду в Михайловском — вероятно, в последний раз». Конечно, речь идёт о попытках продать родовое имение. Но всё же оторопь берёт от второго, вещего смысла: то и дело писать слово «последний», рассчитываясь с земными делами... Цявловский назвал поэта «гениальным суевером» и считал, что это было «иррациональным в его психике».

Эпилог: http://www.liveinternet.ru/users/4514961/post262098579/

|

|

Процитировано 4 раз

Понравилось: 3 пользователям

"Текла в изгнаньи жизнь моя..." |

(О Пушкине. Продолжение № 2)

Начало здесь

ПУШКИН – это религия, а пушкинская тема – неисчерпаемая и вечная… И всегда останется таковой. Ведь что мы знаем о Пушкине? Оказывается, почти ничего, что выходило бы за рамки его канонической биографии, которая не только порой представляет факты этой биографии в искажённом виде, но меняет и весь облик поэта.

В этих новеллах Вы увидите настоящего Пушкина, без котурнов и глянца. Они — строго документальны, в их основе — письма и дневники, воспоминания и архивные бумаги. А также художественные тексты, которые в той или иной мере всегда являются документами души.

Барышни из Тригорского

«В изгнаньи» поэт вовсе не скучал и не тосковал, как можно подумать по некоторым его стихам. Жизнь его там протекала весело и насыщенно.

Из письма Пушкина к А. Вульфу, от 20 сентября 1824 г. (из Михайловского в Дерпт):

Здравствуй, Вульф, приятель мой!

Приезжай сюда зимой,

Да Языкова поэта

Затащи ко мне с собой

Погулять верхом порой,

Пострелять из пистолета.

Лайон, мой курчавый брат

(Не михайловский приказчик),

Привезет нам, право, клад...

Что? — бутылок полный ящик.

Запируем уж, молчи!

Чудо — жизнь анахорета!

В Троегорском до ночи,

А в Михайловском до света;

Дни любви посвящены,

Ночью царствуют стаканы,

Мы же — то смертельно пьяны,

То мертвецки влюблены.

Тригорское

По сравнению с блестящими одесскими и петербургскими красавицами барышни из соседнего села Тригорское, где много времени проводил ссыльный Пушкин, занимали в его сердце более скромное место. Но и в творчестве поэта их след присутствует.

В частности, это дочери Прасковьи Осиповой-Вульф Анна и Евпраксия, представлявшие собой два противоположных типа, отражение которых в Татьяне и Ольге «Евгения Онегина» не подлежит сомнению.

Хотя, конечно, это не портреты с натуры, а, скорее, общие типы русских женщин той эпохи.

Зизи

Первой привлекла внимание Пушкина Евпраксия — Зизи, как звали её домашние, впоследствии — баронесса Вревская.

Евпраксия на портрете худ. Багаева. 1841 год.

Их отношения с Пушкиным поначалу ограничивались флиртом, безобидными шалостями. В пору пребывания Пушкина в псковской ссылке она из 15-летнего подростка расцветала в хорошенькую девушку. Поэт посвятил ей строчки в 5 главе «Онегина»:

Зизи, кристалл души моей,

предмет стихов моих невинных,

любви приманчивый фиал, —

ты, от кого я пьян бывал!

На все знаки внимания Зизи отвечала тем, что рвала его стихи. Чем и нравилась. Пушкин сообщал брату: «Евпраксия дуется и очень мила».

Ей он написал в альбом своё знаменитое стихотворение:

Если жизнь тебя обманет,

Не печалься, не сердись!

В день уныния смирись:

День веселья, верь, настанет.

Сердце в будущем живет;

Настоящее уныло:

Все мгновенно, все пройдет;

Что пройдет, то будет мило.

Бойкая, весёлая, беззаботная хохотушка, Зизи относилась к жизни очень просто, ничего не искала в ней, кроме удовольствий.

Кругла, красна лицом она,

как эта глупая луна

на этом глупом небосводе. -

изобразит её в образе Ольги поэт.

Тем не менее впоследствии их отношения приобрели более серьёзный характер. Всю жизнь Евпраксия Вревская хранила пачку писем от Пушкина, а перед смертью попросила свою дочь сжечь их.

Накануне дуэли Пушкин исповедался Евпраксии о своей мучительной истории с Дантесом и о подробностях завтрашнего поединка. Она единственная всё знала о предстоящей дуэли, но ничего не сделала, чтобы предотвратить неотвратимое.

А. И. Тургенев говорил, что вдова Пушкина упрекала Вревскую «в том, что, зная об этом, она её не предупредила».

Она оказалась единственным человеком, которому поэт рассказал всё — «открыл свое сердце». «…26 января, накануне дуэли, Пушкин вышел из дома в шесть часов вечера и направился к Евпраксии Николаевне. В его доме готовились к обеду, и ему было, видимо, невыносимо трудно сесть за стол вместе с семьей, как ни в чем не бывало. С ней же он мог говорить обо всём свободно».

По словам Вревской, «Пушкин сам сообщил ей о своём намерении искать смерти».

Анна

Если очевидно, что какие-то внешние черты Ольги были списаны Пушкиным с Евпраксии, то старшую сестру Анну Николаевну Вульф полностью отождествить с образом Татьяны нельзя. Хотя имение Лариных безусловно списано с Тригорского, а из всех тамошних барышень ближе всех к образу Татьяны была именно Анна Николаевна.

Но только ближе других, не более. Иначе поэт был бы в неё влюблен, а этого не было никогда.

Мечтательная, начитанная, замкнутая в себе девушка чем-то напоминала Татьяну, но Пушкин относился к ней гораздо хуже и с меньшим великодушием, нежели Онегин к его героине.

Восемнадцатилетняя Анна Николаевна познакомилась с Пушкиным в июле – августе 1817 года, когда поэт, только что окончивший Царскосельский лицей, приехал в гости к своим родителям в Михайловское. И только в 1824—1826 годах, во время отбывания там поэтом ссылки, завязался их роман, который принёс девушке много страданий.

Анне Вульф шёл 25-й год, когда она вновь встретилась с сосланным Пушкиным.

По тем понятиям — почти старая дева. Пушкин писал в одном из адресованных ей стихов:

Я был свидетелем златой твоей весны;

Тогда напрасен ум, искусства не нужны,

И самой красоте семнадцать лет замена.

Но время протекло, настала перемена

Ты приближаешься к сомнительной поре...

Анна Вульф. 1830.

Она была не особенно хороша собой, слезлива, сентиментальна и не очень умна. Но в душе её хранился неистощимый запас нежности, преданности и желания любить. Анна серьёзно увлеклась поэтом. Но женитьба на девушке из псковского поместья не входила в его планы.

Пушкин посвящает Анне шутливо-иронические стихи:

Нет ни в чём Вам благодати,

с счастием у Вас разлад.

И прекрасны Вы некстати,

и умны вы невпопад.

Сложилась необычная для Пушкина ситуация, когда не он добивался благосклонности девушки, а она влюбилась в него без памяти. Размышления над этой новой для него моделью любовного опыта составили содержание 4 главы «Евгения Онегина», где он иронически констатировал открывшиеся ему истины:

Чем меньше женщину мы любим,

Тем легче нравимся мы ей

И тем ее вернее губим

Средь обольстительных сетей.

Пушкин потешался над слезливой чувствительностью Анны, изводил её своими колкостями. Она совсем не нравилась ему, но от скуки или по привычке поэт не счёл нужным отказаться от победы над её беззащитным сердцем. Об этом свидетельствуют адресованные ему письма Анны, которые он не сжёг, хотя она так просила его об этом.

«Я очень боюсь, что у вас нет любви ко мне, - писала бедная девушка, - вы ощущаете только мимолетные желания, какие испытывают совершенно так же столько других людей. Уничтожьте мое письмо, когда прочтете его, заклинаю вас, я же сожгу ваше; знаете, мне всегда страшно, что письмо мое покажется вам слишком нежным, а я еще не говорю всего, что чувствую… Когда-то мы увидимся? До той минуты у меня не будет жизни» (20 апреля 1826 г.).

Стиль её писем — совершенно стиль письма Татьяны к Онегину (хотя знаменитое «Письмо Татьяны» было написано раньше, еще в Одессе): «С чего мне начать и что Вам сказать? Я боюсь и не могу дать волю моему перу...»

«Я словно переродилась, получив известие о доносе на вас. Творец небесный, что же с вами будет? Ах, если бы я могла спасти вас ценою собственной жизни, с какой радостью я пожертвовала бы ею, и вместо награды я попросила бы у неба лишь возможность увидеть вас на мгновение, прежде чем умереть. Вы не можете себе представить, в какой тревоге я нахожусь, — не знать, что с вами, ужасно; никогда я так душевно не мучилась… Боже, как я была бы счастлива узнать, что вас простили, — пусть даже ценою того, что никогда более не увижу вас, хотя это условие меня страшит, как смерть… Как это поистине страшно - оказаться каторжником! Прощайте, какое счастье, если все кончится хорошо, в противном случае не знаю, что со мною станется...» (11 сентября 1826 г.).

Анна так никогда и не вышла замуж и ещё много лет оставалась, пожалуй, самой преданной поэту женщиной. Он знал это и приезжал к ней в трудную минуту залечивать свои душевные раны.

Так было осенью 1828 года после болезненного разрыва с Олениной, осенью 1829-го после первого отказа на его предложение Гончаровой. Пушкин нагрянул тогда незваным гостем в Малинники, где застал Анну одну, и они провели вместе восхитительные три недели. Там были написаны им два стихотворения: «Зима. Что делать нам в деревне?» и «Зимнее утро», проникнутые ощущением безмятежного покоя и счастья.

Послушайте первое из них в блистательном исполнении К. Райкина: http://www.youtube.com/watch?v=WAkb3JUJEKg

Про утреннее пробуждение возлюбленных мы тоже знаем с детских лет:

Мороз и солнце, день чудесный!

Еще ты дремлешь, друг прелестный –

Пора, красавица, проснись!

Открой сомкнуты негой взоры,

Навстречу северной Авроры

Звездою севера явись!

Читает И. Смоктуновский: http://www.youtube.com/watch?v=83aAFAu98ZE

Вероятно, к ней же обращён черновой отрывок Пушкина от 1828 года:

Но ты забудь меня, мой друг.

Забудь меня, как забывают

томительный, печальный сон,

когда по утру отлетают

и тень, и...

«Цветы последние милей...»

Пушкин мало ценил в женщинах возвышенные чувства и не дорожил сердечной привязанностью. Как-то он сказал Анне Керн о женщине, которая его любила: «Нет ничего безвкуснее долготерпения и самоотверженности». Видимо, его слова «Чем меньше женщину мы любим...» можно с неменьшим основанием отнести и к мужчинам.

Среди таких "долготерпеливых" была и мать Анны Вульф и Зизи — Прасковья Осипова-Вульф — дальняя родственница Пушкина (её сестра Елизавета была замужем за двоюродным братом матери поэта Яковом Исааковичем Ганнибалом), соседка поэта, владелица села Тригорское.

Вот как рисует её портрет племянница Анна Керн:

«И так мне рисуется Прасковья Александровна в те времена. Не хорошенькою, – она, кажется, никогда не была хороша, – рост ниже среднего, впрочем, в размерах, и стан выточенный; лицо продолговатое, довольно умное; нос прекрасной формы; волосы каштановые, мягкие, тонкие, шёлковые; глаза добрые, карие, но не блестящие...»

В 1817 году Пушкин, окончив Лицей, первый раз посетил Тригорское и вписал в альбом Прасковьи Александровны стихотворение «Простите, верные дубравы...».

Простите, верные дубравы!

Прости, беспечный мир полей,

О легкокрылые забавы

Столь быстро улетевших дней!

Прости, Тригорское, где радость

Меня встречала столько раз!

На то ль узнал я вашу сладость,

Чтоб навсегда покинуть вас?

От вас беру воспоминанье,

А сердце оставляю вам...

Быть может (сладкое мечтанье!),

Я к вашим возвращусь полям,

Приду под липовые своды,

На скат тригорского холма,

Поклонник дружеской свободы,

Веселья, граций и ума.

Уклад жизни её семьи, где ссыльный Пушкин бывал практически ежедневно, показался ему настолько характерным воплощением русской усадебной культуры, что именно его он положил в основу описания деревенского быта в «Евгении Онегине».

Хозяйка усадьбы Ларина списана почти с натуры:

Бывало, писывала кровью

Она в альбомы нежных дев,

Звала Полиною Прасковью

И говорила нараспев,

Корсет носила очень узкий,

И русский Н как N французский

Произносить умела в нос;

Но скоро всё перевелось;

Корсет, альбом, княжну Алину,

Стишков чувствительных тетрадь

Она забыла; стала звать

Акулькой прежнюю Селину

И обновила наконец

На вате шлафор и чепец.

19-летнему Пушкину Прасковья Вульф уже тогда представлялась пожилой женщиной, хотя ей ещё не было и сорока.

А кстати, Ларина проста,

но очень милая старушка...

Но через пять лет, когда поэт оказался в ссылке и лишён общества блестящих светских дам, их отношения с Прасковьей Александровной стали более близкими и дружескими, а потом переросли в нечто большее.

Ему было 24, ей 42. Разница в возрасте никогда не смущала Пушкина (вспомним влюблённость в Голицину, Воронцову, Собаньскую). Прасковья Вульф любила, ценила и понимала его. Порой ревновала (ведь в её жилах тоже текла кровь африканских предков), увозила от пылкого друга то дочь, то племянницу, но чаще отрешалась от себя, всем сердцем откликаясь на заботы и горести поэта, превыше всего для себя ставя его благополучие. Она улаживала его дрязги с отцом, занималась устройством его имущественных дел, создавала условия для работы в своём доме, предотвратила безумный план побега за границу.

Вопреки обыкновению, Пушкин в отношении Прасковьи Вульф пожелал быть безупречно скромным. Он не включил её имя в дон-жуанский список, который в шутку набросал в альбом сестёр Ушаковых (перечень дам, любивших его), хотя её имя могло бы там занять место с большим правом, нежели дочери её Евпраксии.

Пушкин тщательно скрывал их отношения. Уничтожил все письма Прасковьи Вульф 1820-х годов, от которых случайно сохранилось только два отрывка. В одном из них он писал: «Целую Ваши прекрасные глаза, которые я так люблю...»

Он посвящает ей стихи: «Подражание корану», «Быть может, уж недолго мне...» А в 1825 году пишет стихотворение «Последние цветы», обращаясь к стареющей женщине с трогательной нежностью:

Цветы последние милей

Роскошных первенцев полей.

Они унылые мечтанья

Живее пробуждают в нас.

Так иногда разлуки час

Живее сладкого свиданья.

«Она друг Пушкина была»

Если Прасковья Осипова-Вульф, испытывая к Пушкину не совсем платонические чувства, всё же сохраняла над собой власть, оставаясь ему прежде всего преданным другом и заботливой советчицей, то дочь Кутузова Елизавета Михайловна Хитрово не могла побороть свою страсть к поэту, ежедневно забрасывая его пылкими письмами, которые Пушкин, смеясь, бросал в камин, не читая.

Он познакомился с Елизаветой Хитрово в 1827 году, когда впервые после ссылки приехал в Петербург и вскоре стал завсегдатаем её знаменитого литературного салона.

Со всею страстью и пылкостью возвышенно-экзальтированной натуры Елизавета Михайловна увлеклась Пушкиным. По словам Петра Вяземского, она питала к поэту «языческую любовь», граничащую с поклонением. Была она на 16 лет старше Пушкина и любила его восторженной, самоотверженной, горестной любовью стареющей женщины, не ждущей и не смеющей ждать ответного чувства.

Друг Пушкина Вяземский уверял, что, хотя Александр Сергеевич и жаловался порой на надоедливость Хитрово, называя её шутя Пентефреихой (библейский персонаж, жена царедворца Пентефрея, влюблённая в юношу Иосифа и преследующая его повсюду), тем не менее относился он к ней всегда с беспредельным уважением, почитая её «за самого искреннего своего друга».

Е. Хитрово. Рис. Пушкина

Поэт часами разговаривал с ней об её отце, о сражениях и событиях, коим она была живая свидетельница, поддерживал с ней дружеские отношения, наносил визиты.

Хитрово было тогда 46 лет. Она была полная, некрасивая, лицом походила на своего отца-фельдмаршала. Не блиставшая умом, суетная, смешная, Елизавета давала повод ко множеству шуток над ней и двусмысленных анекдотов.

шарж на Е. Хитрово неизвестного художника. 1830-е годы. Литературный музей.

Но доброты она была неисчерпаемой.

Когда Пушкин женился, она, переборов своё горе, пожелала ему в письме от всей души счастья, пообещав больше не докучать своей любовью: «Когда я утоплю в слезах мою любовь к Вам, я тем не менее останусь всё тою же — страстною, кроткою и необидчивой, готовой пойти за Вами в огонь и воду».

О дуэли Пушкина с Дантесом Елизавета Михайловна узнала поздно ночью 8 февраля 1837 года и тут же бросилась к умирающему другу…

Жуковский не хотел впускать её в кабинет, где лежал смертельно раненый поэт, но она молча, не проронив ни слова, подавляя рыдания, встала на колени перед дверью кабинета и стояла до тех пор, пока Жуковский молча не отворил перед ней дверь. Так, на коленях, Елизавета Михайловна и подползла к изголовью друга. Какие слова она шептала, что говорила, сжимая его руку при этом последнем свидании – никто не знает! Да и надо ли знать?

На отпевании поэта в церкви Спаса Нерукотворного на Конюшенной площади она одна рыдала безудержно, никого и ничего не стесняясь…

Елизавета Михайловна пережила своего любимца и кумира всего лишь на два года. 3 мая 1839 года дочь Кутузова скончалась.

На могиле Елизаветы Хитрово в Александро-Невской лавре установлен барельеф с её изображением. С медальона барельефа смотрит на нас дама пожилая, не отвечающая признанным классическим канонам красоты, но всё же – одна из самых прекрасных женщин, встретившихся Пушкину на его жизненном пути. И – единственная, которая сохранила и никому не продала его письма, несмотря на их порой откровенную грубость и насмешки над адресатом.

Пушкин не посвятил ей стихов. Но на её кончину откликнулась графиня Е. Растопчина:

Прощальный гимн воспойте ей, поэты!

В вас дар небес ценила, поняла

она душой, святым огнём согретой,

она друг Пушкина была!

Барышня-крестьянка

В ссылке в Михайловском Пушкин увлёкся 19-летней крепостной девушкой Ольгой Калашниковой — дочкой старосты, которая работала горничной у господ.

"Вечером слушаю сказки моей няни, оригинала няни Татьяны. Тогда я узнал тайну русской речи", - читаем в письмах Пушкина.

Против его двери была дверь в комнату Арины Родионовны, где няня и крепостные девушки вязали, вышивали, шили.

И ныне здесь, в забытой сей глуши,

В обители пустынных вьюг и хлада,

Мне сладкая готовилась отрада...

Зимой катались с горы на салазках девушки. Пушкин стоял и глядел на веселое это катанье.

В Святки он облачился в просторные нянины валенки, вознамерившись прокатиться. "С Ольгой! С Ольгой! - закричали в один голос подружки. - Она лучше всех правит". - "И лучше всех вывалит! Я сяду впереди", - смеялся Пушкин. "Нет, уж как вы хотите, барчук, а я вас сама прокачу!" - вызвалась Оленька. "Хорошо, я сяду, пожалуй, за тобой".

Санки были малы, сидеть было тесно, и, когда они перевернулись, Александр и Оленька полетели с размаху в сугроб. Девушка вскрикнула от неожиданности, а Пушкин успел поцеловать ее в розовую морозную щеку...

Между ними завязался любовный роман, продолжавшийся больше года. В одном из шутливых куплетов Пушкина есть такие строчки:

Смеётесь вы, что девой бойкой

пленён я, милой поломойкой.

В 4 главе «Евгения Онегина» он описывал свои встречи с Ольгой:

Прогулки, чтенье, сон глубокий,

лесная сень, журчанье струй,

порой белянки черноокой

младой и свежий поцелуй...

И в той же главе:

В избушке, распевая, дева

прядёт, и, зимний друг ночей,

трещит лучинка перед ней.

В. А. Тропинин. «Пряха».

Критики тогда были страшно возмущены, что он простую девку назвал девою. Но Пушкин сознательно поэтизирует здесь крестьянскую девушку, в которой его привлекала естественность, отсутствие столь раздражавшего его в тригорских барышнях жеманства. На этом противопоставлении построена и написанная им позже «Барышня-крестьянка».

В конце 1825 года Ольга забеременела, и Пушкин в мае 1826-го отправляет её в Болдино, куда незадолго до этого был назначен старостой её отец.

Поцеловав на прощанье, он напутствовал Ольгу, чтобы была весела и здорова,вручив ей письмо для передачи в Москве Петру Вяземскому следующего содержания:

"Письмо это тебе вручит очень милая и добрая девушка, которую один из твоих друзей неосторожно обрюхатил. Полагаюсь на твое человеколюбие и дружбу. Приюти ее в Москве и дай ей денег, сколько ей понадобится, а потом отправь в Болдино (в мою вотчину, где водятся курицы, петухи и медведи)... При сем с отеческою нежностью прошу тебя позаботиться о будущем малютке, если то будет мальчик. Отсылать его в Воспитательный дом мне не хочется, а нельзя ли его покамест отдать в какую-нибудь деревню - хоть в Остафьево. Милый мой, мне совестно ей-богу... но тут уж не до совести..."

В большинстве исследований, в частности, у В. Ходасевича, этот эпизод занимает центральное место. Он пишет об угрызениях совести Пушкина по этому поводу и справедливо считает, что эти мотивы нашли отражение впоследствии в поэме «Русалка» и в стихотворении «Яныш-королевич» (из цикла «Песни западных славян»). Дальнейшая судьба девушки была неизвестна Ходасевичу, и он предположил, что она, подобно дочери мельника из «Русалки», бросилась в омут.

Драму "Русалка" поэт не закончил - остановился на том месте, где творческое воображение уже не в силах было развить сюжет: на сцене встречи князя со своей дочерью, которая предстает пред ним в виде русалочки. "...Откуда ты, прекрасное дитя?" - восклицает герой. Похоже, Пушкин попал в типовую ситуацию, не зная, куда дальше двинуть своих героев...

"...И мы, - не правда ли, моя голубка?

Мы были счастливы; по крайней мере

Я счастлив был тобой..."

В действительности всё было не так романтично, как в поэме. В июле 26-го года у Ольги родился сын Павел, который спустя два месяца умер. Пушкин, оказавшись в Болдино в 4-ую годовщину смерти сына, посвятил этому событию одно из самых грустных своих стихотворений:

"Смотри, какой здесь вид: избушек ряд убогий..."

Пушкин приходил на могилу сына каждый раз, когда оказывался в Болдино. И каждое такое посещение служило источником горьких раздумий.

Стою печален на кладбище.

Гляжу кругом — обнажено

святое смерти пепелище

и степью лишь окружено...

Почувствовав, что Пушкин тяжело переживает вину, Ольга просит поэта дать ей вольную. Потом — вольную брату. Потом — всей семье. Получив вольную, она вышла замуж за дворянина, титулованного советника, получив тем самым статус дворянки.

Не хочу быть чёрною крестьянкой,

а хочу быть столбовою дворянкой. -

вот откуда эти строки.

бывший дом Ольги Калашниковой-Ключарёвой в Лукоянове, куда она вышла замуж

Поручителем на свадьбе Ольги был Пушкин. Вероятно, он помог ей деньгами. Потом она просит у него две тысячи на выкуп заложенного имения. В этом же 1833 году Пушкин набрасывает черновые строки своей знаменитой сказки:

Вот неделя, другая проходит.

Ещё пуще старуха вздурилась.

Не хочу быть столбовою дворянкой,

а хочу я быть Римскою папой!

Потом Ольга разошлась с мужем, приобрела нескольких крепостных, дом и зажила жизнью небогатой провинциальной помещицы.

Конечно, не бог весть что, но ведь и не «разбитое корыто».

Много лет спустя поэт Михаил Дудин написал стихотворение "Об Ольге Калашниковой моя песня", в котором утверждал, что «Я помню чудное мгновенье» было посвящено именно ей:

О том не ведают ученые,

у них другой в науке крен.

Всё спорят головы мочёные

об озареньи Анны Керн...

И вдруг спокойно озарение

само приходит по себе,

что чудо - "чудное, мгновение" -

одной написано тебе.

Он же писал о том, что Пушкин перед смертью якобы вспоминал Ольгу:

В последний раз подушку комкая,

в своем бреду тебя кричал.

Но, правду скрыв перед потомками,

о том Жуковский умолчал.

На самом деле нет никаких оснований считать, что отношения Пушкина и Ольги Калашниковой чем-то отличались от достаточно типичных отношений помещика и крепостной. Написанная, как и «Я помню чудное мгновенье...», в 1825 году (роман с Калашниковой начался в январе этого года или в декабре предыдущего) «Сцена из Фауста», видимо, отражает это. Там Мефистофель напоминает Фаусту о соблазнении невинной девушки:

Не я ль тебе своим стараньем

Доставил чудо красоты?

И в час полуночи глубокой

С тобою свел её?..

Казалось бы, версия Дудина правильна. Вот он - «гений чистой красоты». Но некоторое сходство в стихах одного поэта, написанных к тому же в один год, ничего не подтверждает (не говоря уж о том, что «гений чистой красоты», как известно, был заимствован Пушкиным у Жуковского). Кроме того, Мефистофель продолжал:

Ты думал: агнец мой послушный!

Как жадно я тебя желал!

Как хитро в деве простодушной

Я грёзы сердца возмущал!

Любви невольной, бескорыстной

Невинно предалась она...

Что ж грудь моя теперь полна

Тоской и скукой ненавистной?..

На жертву прихоти моей

Гляжу, упившись наслажденьем,

С неодолимым отвращеньем...

В письме к своему другу Петру Вяземскому, которого Пушкин просил приютить Калашникову в Москве (этому помешали активные действия его отца Сергея Львовича), поэт спрашивал: «Видел ли ты мою Эду? Вручила ли она тебе мое письмо? Не правда ли, что она очень мила?». Здесь содержится намёк на высоко ценимую Пушкиным поэму Баратынского «Эда». Героиня поэмы, красавица-финка, «отца простого дочь простая», влюбилась в русского гусара, который, не любя, соблазнил ее.

Пушкинисты, повинуясь тогдашним догмам, долго не хотели обсуждать вопрос об Ольге Калашниковой. Статья П. Е. Щёголева «Крепостная любовь Пушкина» была переиздана по прошествии десятилетий только в 1994 году. Между тем, созданная Михаилом Дудиным легенда о простой девушке, которую Пушкин якобы любил до самой смерти, о том, что она и Пушкин в «проклятый век» «родились неровнями», однако любовь хотя бы на одну ночь сделала барина и крепостную равными друг другу, очень соответствовала как раз официальной идеологии.

Во втором столбце знаменитого донжуанского списка Пушкина (из Ушаковского альбома) есть имя Ольга, которое может иметь отношение только к Калашниковой, однако это единственное имя списка, которое перечеркнуто. В список же Пушкин включал вовсе не тех женщин, с которыми у него были романы, а тех, кого он любил.

Окончание здесь

Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/178255.html

|

|

Процитировано 3 раз

Понравилось: 2 пользователям

"Текла в изганьи жизнь моя..." |

Просьба пока не читать: текст в стадии редактирования!

(О Пушкине. Продолжение № 2)

Начало здесь

ПУШКИН – это религия, а пушкинская тема – неисчерпаемая и вечная… И всегда останется таковой. Ведь что мы знаем о Пушкине? Оказывается, почти ничего, что выходило бы за рамки его канонической биографии, которая не только порой представляет факты этой биографии в искажённом виде, но меняет и весь облик поэта.

В этих новеллах Вы увидите настоящего Пушкина, без котурнов и глянца. Они — строго документальны, в их основе — письма и дневники, воспоминания и архивные бумаги. А также художественные тексты, которые в той или иной мере всегда являются документами души.

Барышни из Тригорского

«В изгнаньи» поэт вовсе не скучал и не тосковал, как можно подумать по некоторым его стихам. Жизнь его там протекала весело и насыщенно.

Из письма Пушкина к А. Вульфу, от 20 сентября 1824 г. (из Михайловского в Дерпт):

Здравствуй, Вульф, приятель мой!

Приезжай сюда зимой

Да Языкова поэта

Затащи ко мне с собой

Погулять верхом порой,

Пострелять из пистолета.

Лайон, мой курчавый брат

(Не михайловский приказчик),

Привезет нам, право, клад...

Что? — бутылок полный ящик.

Запируем уж, молчи!

Чудо — жизнь анахорета!

В Троегорском до ночи,

А в Михайловском до света;

Дни любви посвящены,

Ночью царствуют стаканы,

Мы же — то смертельно пьяны,

То мертвецки влюблены.

Тригорское

По сравнению с блестящими одесскими и петербургскими красавицами барышни из соседнего села Тригорское, где много времени проводил ссыльный Пушкин, занимали в его сердце более скромное место. Но и в творчестве поэта их след присутствует.

В частности, это дочери Прасковьи Осиповой-Вульф Анна и Евпраксия, представлявшие собой два противоположных типа, отражение которых в Татьяне и Ольге «Евгения Онегина» не подлежит сомнению.

Хотя, конечно, это не портреты с натуры, а, скорее, общие типы русских женщин той эпохи.

Зизи

Первой привлекла внимание Пушкина Евпраксия — Зизи, как звали её домашние, впоследствии — баронесса Вревская.

Евпраксия на портрете худ. Багаева. 1841.

Их отношения с Пушкиным поначалу ограничивались флиртом, безобидными шалостями. В пору пребывания Пушкина в псковской ссылке она из 15-летнего подростка расцветала в хорошенькую девушку. Поэт посвятил ей строчки в 5 главе «Онегина»:

...строй рюмок узких, длинных,

подобных талии твоей,

Зизи, кристалл души моей,

предмет стихов моих невинных,

любви приманчивый фиал, —

ты, от кого я пьян бывал!

На все знаки внимания Зизи отвечала тем, что рвала его стихи. Чем и нравилась. Пушкин сообщал брату: «Евпраксия дуется и очень мила».

Ей он написал в альбом своё знаменитое стихотворение:

Если жизнь тебя обманет,

Не печалься, не сердись!

В день уныния смирись:

День веселья, верь, настанет.

Сердце в будущем живет;

Настоящее уныло:

Все мгновенно, все пройдет;

Что пройдет, то будет мило.

Бойкая, весёлая, беззаботная хохотушка, Зизи относилась к жизни очень просто, ничего не искала в ней, кроме удовольствий.

Кругла, красна лицом она,

как эта глупая луна

на этом глупом небосводе. -

изобразит её в образе Ольги поэт.

Тем не менее впоследствии их отношения приобрели более серьёзный характер. Всю жизнь Евпраксия Вревская хранила пачку писем от Пушкина, а перед смертью попросила свою дочь сжечь их.

Накануне дуэли Пушкин исповедался Евпраксии о своей мучительной истории с Дантесом и о подробностях завтрашнего поединка. Она единственная всё знала о предстоящей дуэли, но ничего не сделала, чтобы предотвратить неотвратимое.

А. И. Тургенев говорил, что вдова Пушкина упрекала Вревскую «в том, что, зная об этом, она её не предупредила».

Она оказалась единственным человеком, которому поэт рассказал всё — «открыл свое сердце». «…26 января, накануне дуэли, Пушкин вышел из дома в шесть часов вечера и направился к Евпраксии Николаевне. В его доме готовились к обеду, и ему было, видимо, невыносимо трудно сесть за стол вместе с семьей, как ни в чем не бывало. С ней же он мог говорить обо всём свободно».

По словам Вревской, «Пушкин сам сообщил ей о своём намерении искать смерти».

Анна

Если очевидно, что какие-то внешние черты Ольги были списаны Пушкиным с Евпраксии, то старшую сестру Анну Николаевну Вульф полностью отождествить с образом Татьяны нельзя. Хотя имение Лариных безусловно списано с Тригорского, а из всех тамошних барышень ближе всех к образу Татьяны была именно Анна Николаевна.

Но только ближе других, не более. Иначе поэт был бы в неё влюблен, а этого не было никогда.

Мечтательная, начитанная, замкнутая в себе девушка чем-то напоминала Татьяну, но Пушкин относился к ней гораздо хуже и с меньшим великодушием, нежели Онегин к его героине.

18-летняя Анна Николаевна познакомилась с Пушкиным в июле – августе 1817 года, когда поэт, только что окончивший Царскосельский лицей, приехал в гости к своим родителям в Михайловское. И только в 1824—1826 годах, во время отбывания там поэтом ссылки, завязался их роман, который принёс девушке много страданий.

Анне Вульф шёл 25-й год, когда она вновь встретилась с сосланным Пушкиным.

По тем понятиям — почти старая дева. Пушкин писал в одном из адресованных ей стихов:

Я был свидетелем златой твоей весны;

Тогда напрасен ум, искусства не нужны,

И самой красоте семнадцать лет замена.

Но время протекло, настала перемена

Ты приближаешься к сомнительной поре...

Анна Вульф. 1830.

Она была не особенно хороша собой, слезлива, сентиментальна и не очень умна. Но в душе её хранился неистощимый запас нежности, преданности и желания любить. Она серьёзно увлеклась поэтом. Но женитьба на девушке из псковского поместья не входила в его планы.

Пушкин посвящает Анне шутливо-иронические стихи:

Нет ни в чём Вам благодати,

с счастием у Вас разлад.

И прекрасны Вы некстати,

и умны вы невпопад.

+Рис. П.

Ложилась необычная для Пушкина ситуация, когда не он добивался благосклонности девушки, а она влюбилась в него без памяти. Размышления над этой новой для него моделью любовного опыта составили содержание 4 главы «Евгения Онегина», где он иронически констатировал открывшиеся ему истины:

Чем меньше женщину мы любим,

Тем легче нравимся мы ей

И тем ее вернее губим

Средь обольстительных сетей.

Пушкин потешался над слезливой чувствительностью Анны, изводил её своими колкостями. Она совсем не нравилась ему, но от скуки или по привычке Пушкин не счёл нужным отказаться от победы над её беззащитным сердцем. Об этом свидетельствуют адресованные ему письма Анны, которые он не сжёг, хотя она так просила его об этом.

«Я очень боюсь, что у вас нет любви ко мне, - писала бедная девушка, - вы ощущаете только мимолетные желания, какие испытывают совершенно так же столько других людей. Уничтожьте мое письмо, когда прочтете его, заклинаю вас, я же сожгу ваше; знаете, мне всегда страшно, что письмо мое покажется вам слишком нежным, а я еще не говорю всего, что чувствую… Когда-то мы увидимся? До той минуты у меня не будет жизни» (20 апреля 1826 г.).

Стиль её писем — совершенно стиль письма Татьяны к Онегину (знаменитое «Письмо Татьяны» было написано еще в Одессе): «С чего мне начать и что Вам сказать? Я боюсь и не могу дать волю моему перу...»

«Я словно переродилась, получив известие о доносе на вас. Творец небесный, что же с вами будет? Ах, если бы я могла спасти вас ценою собственной жизни, с какой радостью я пожертвовала бы ею, и вместо награды я попросила бы у неба лишь возможность увидеть вас на мгновение, прежде чем умереть. Вы не можете себе представить, в какой тревоге я нахожусь, — не знать, что с вами, ужасно; никогда я так душевно не мучилась… Боже, как я была бы счастлива узнать, что вас простили, — пусть даже ценою того, что никогда более не увижу вас, хотя это условие меня страшит, как смерть… Как это поистине страшно оказаться каторжником! Прощайте, какое счастье, если все кончится хорошо, в противном случае не знаю, что со мною станется» (11 сентября 1826 г.).

Анна так никогда и не вышла замуж и ещё много лет оставалась, пожалуй, самой преданной поэту женщиной. Он знал это и приезжал к ней в трудную минуту залечивать свои душевные раны.

Так было осенью 1828 года после болезненного разрыва с Олениной, осенью 1829-го после первого отказа на его предложение Гончаровой. Пушкин нагрянул тогда незваным гостем в Малинники, где застал Анну одну, и они провели вместе восхитительные три недели. Там были написаны им два стихотворения: «Зима. Что делать нам в деревне?» и «Зимнее утро», проникнутые ощущением безмятежного покоя и счастья.

Послушайте первое из них в блистательном исполнении К. Райкина:

http://www.youtube.com/watch?v=WAkb3JUJEKg

Про утреннее пробуждение возлюбленных мы тоже знаем с детских лет:

Мороз и солнце; день чудесный!

Еще ты дремлешь, друг прелестный –

Пора, красавица, проснись:

Открой сомкнуты негой взоры

Навстречу северной Авроры

Звездою севера явись!

Читает И. Смоктуновский: http://www.youtube.com/watch?v=83aAFAu98ZE

Вероятно, к ней же обращён черновой отрывок Пушкина от 1828 года:

Но ты забудь меня, мой друг.

Забудь меня, как забывают

томительный, печальный сон,

когда по утру отлетают

и тень, и...

«Цветы последние милей...»

Пушкин мало ценил в женщинах возвышенные чувства и не дорожил сердечной привязанностью. Как-то он сказал Анне Керн о женщине, которая его любила: «Нет ничего безвкуснее долготерпения и самоотверженности». Видимо, его слова «Чем меньше женщину мы любим...» можно с неменьшим основанием отнести и к мужчинам.

Среди таких «долготерпеливых была и мать Анны Вульф и Зизи — Прасковья Осипова-Вульф — дальняя родственница Пушкина (её сестра Елизавета была замужем за двоюродным братом матери поэта Яковом Исааковичем Ганнибалом), соседка поэта, владелица села Тригорское.

Вот как рисует её портрет племянница Анна Керн:

«И так мне рисуется Прасковья Александровна в те времена. Не хорошенькою, – она, кажется, никогда не была хороша, – рост ниже среднего, впрочем, в размерах, и стан выточенный; лицо продолговатое, довольно умное; нос прекрасной формы; волосы каштановые, мягкие, тонкие, шёлковые; глаза добрые, карие, но не блестящие...»

В 1817 г. Пушкин, окончив Лицей, первый раз посетил Тригорское и вписал в альбом Прасковьи Александровны стихотворение «Простите, верные дубравы».

Простите, верные дубравы!

Прости, беспечный мир полей,

О легкокрылые забавы

Столь быстро улетевших дней!

Прости, Тригорское, где радость

Меня встречала столько раз!

На то ль узнал я вашу сладость,

Чтоб навсегда покинуть вас?

От вас беру воспоминанье,

А сердце оставляю вам...

Быть может (сладкое мечтанье!),

Я к вашим возвращусь полям,

Приду под липовые своды,

На скат тригорского холма,

Поклонник дружеской свободы,

Веселья, граций и ума.

Уклад жизни её семьи, где ссыльный Пушкин бывал практически ежедневно, показался ему настолько характерным воплощением русской усадебной культуры, что именно его он положил в основу описания деревенского быта в «Евгении Онегине».

Хозяйка усадьбы Ларина списана почти с натуры:

Бывало, писывала кровью

Она в альбомы нежных дев,

Звала Полиною Прасковью

И говорила нараспев,

Корсет носила очень узкий,

И русский Н как N французский

Произносить умела в нос;

Но скоро всё перевелось;

Корсет, альбом, княжну Алину,

Стишков чувствительных тетрадь

Она забыла; стала звать

Акулькой прежнюю Селину

И обновила наконец

На вате шлафор и чепец.

19-летнему Пушкину Прасковья Вульф уже тогда представлялась пожилой женщиной, хотя ей ещё не было и сорока.

А кстати, Ларина проста,

но очень милая старушка...

Но через пять лет, когда поэт оказался в ссылке и лишён общества блестящих светских дам, их отношения с Прасковьей Александровной стали более близкими и дружескими, а потом переросли в нечто большее.

Ему было 24, ей 42. Разница в возрасте никогда не смущала Пушкина (вспомним влюблённость в Голицину, Воронцову, Собаньскую). Прасковья Вульф любила, ценила и понимала его. Порой ревновала (ведь в её жилах тоже текла кровь африканских предков), увозила от пылкого друга то дочь, то племянницу, но чаще отрешалась от себя, всем сердцем откликаясь на заботы и горести поэта, превыше всего для себя ставя его благополучие. Она улаживала его дрязги с отцом, занималась устройством его имущественных дел, создавала условия для работы в своём доме, предотвратила безумный план побега за границу.

Вопреки обыкновению Пушкин в отношении Прасковьи Вульф пожелал быть безупречно скромным. Он не включил её имя в дон-жуанский список, который в шутку набросал в альбом сестёр Ушаковых (перечень дам, любивших его), хотя её имя могло бы там занять место с большим правом, нежели дочь её Евпраксия.

Пушкин тщательно скрывал их отношения. Уничтожил все письма Прасковьи Вульф 1820-х годов, от которых случайно сохранилось только два отрывка. В одном из них он писал: «Целую Ваши прекрасные глаза, которые я так люблю...»

Он посвящает ей стихи: «Подражание корану», «Быть может, уж недолго мне...» А в 1825 году пишет стихотворение «Последние цветы», обращаясь к стареющей женщине с трогательной нежностью:

Цветы последние милей

Роскошных первенцев полей.

Они унылые мечтанья

Живее пробуждают в нас.

Так иногда разлуки час

Живее сладкого свиданья.

«Она друг Пушкина была»

Если Прасковья Осипова-Вульф, испытывая к Пушкину не совсем платонические чувства, всё же сохраняла над собой власть, оставаясь ему прежде всего преданным другом и заболтивой советчицей, то дочь Кутузова Елизавета Михайловна Хитрово не могла побороть свою страсть к поэту, ежедневно забрасывая его пылкими письмами, которые Пушкин, смеясь, бросал в камин, не читая.

Он познакомился с Елизаветой Хитрово в 1827 году, когда впервые после ссылки приехал в Петербург и вскоре стал завсегдатаем её знаменитого литературного салона.

Со всею страстью и пылкостью возвышенно-экзальтированной натуры Елизавета Михайловна увлеклась Пушкиным. По словам того же Вяземского, она питала к поэту «языческую любовь», граничащую с поклонением. Была она на 16 лет старше Пушкина и любила его восторженной, самоотверженной, горестной любовью стареющей женщины, не ждущей и не смеющей ждать ответного чувства.

Друг Пушкина Вяземский уверял, что, хотя Александр Сергеевич и жаловался порой на надоедливость Хитрово, называя её шутя Пентефреихой (библейский персонаж, жена царедворца Пентефрея, влюблённая в юношу Иосифа и преследующая его повсюду), тем не менее относился он к ней всегда с беспредельным уважением, почитая её «за самого искреннего своего друга».

Е. Хитрово. Рис. Пушкина

Поэт часами разговаривал с ней об её отце, о сражениях и событиях, коим она была живая свидетельница, поддерживал с ней дружеские отношения, наносил визиты.

Хитрово было тогда 46 лет. Она была полная, некрасивая, лицом походила на своего отца-фельдмаршала. Не блиставшая умом, суетная, смешная, Елизавета давала повод ко множеству шуток над ней и двусмысленных анекдотов.

Шарж на Е. Хитрово неизвестного художника. 1830 годы. Литературный музей.

Но доброты она была неисчерпаемой.

Когда Пушкин женился, она, переборов своё горе, пожелала ему в письме от всей души счастья, пообещав больше не докучать своей любовью. «Когда я утоплю в слезах мою любовь к Вам, я тем не менее останусь всё тою же — страстною, кроткою и необидчивой, готовой пойти за Вами в огонь и воду».

О дуэли Пушкина с Дантесом Елизавета Михайловна узнала поздно ночью 8 февраля 1837 года и тут же бросилась к умирающему другу…

Жуковский не хотел впускать её в кабинет, где лежал смертельно раненый поэт, но она молча, не проронив ни слова, подавляя рыдания, встала на колени перед дверью кабинета и стояла до тех пор, пока Жуковский молча не отворил перед ней дверь. Так, на коленях, Елизавета Михайловна и подползла к изголовью друга. Какие слова она шептала, что говорила, сжимая его руку при этом последнем свидании – никто не знает! Да и надо ли знать?

На отпевании поэта в церкви Спаса Нерукотворного на Конюшенной площади она одна рыдала безудержно, никого и ничего не стесняясь…

Елизавета Михайловна пережила своего любимца и кумира всего лишь на два года. 3 мая 1839 года дочь Кутузова скончалась.

На могиле Елизаветы Хитрово в Александро-Невской лавре установлен барельеф с её изображением. С медальона барельефа смотрит на нас дама пожилая, не отвечающая признанным классическим канонам красоты, но всё же – одна из самых прекрасных женщин, встретившихся Пушкину на его жизненном пути. И – единственная, которая сохранила и никому не продала его письма, несмотря на их порой откровенную грубость и насмешки над адресатом.