-Цитатник

✨ «Советский Паганини» Леонид Коган Леонид Коган Леонид...

Бакст Леон - (0)ХУДОЖНИК ЛЕОН БАКСТ: ФИЛОСОФИЯ ЭЛЕГАНТНОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ Когда рождается талант? С первым в...

МАРКО д’ОДЖОНО - (0)ИТАЛЬЯНСКИЙ ХУДОЖНИК ВЫСОКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ МАРКО д’ОДЖОНО / MARCO d‘OGGIONO (1470-1549), УЧЕНИК ЛЕОНА...

Казимир Малевич - (0)11 ЗНАМЕНИТЫХ КАРТИН КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА И ПОЧЕМУ ОНИ ВАЖНЫ Один из самых известных художников...

Альфонс Муха - (0)КУЛЬТОВЫЕ «ЖЕНЩИНЫ АЛЬФОНСА МУХИ» Альфонс Муха: Автопортрет. 1907 г. Альфонс Муха (родился ...

-Метки

-Рубрики

- Писатели и книги (1003)

- 19 век (115)

- Бунин (81)

- Чехов (37)

- Достоевский (32)

- Лев Толстой (32)

- Пришвин (21)

- Куприн (19)

- Шекспир (17)

- Лесков (15)

- Аксаков (8)

- Максим Горький (6)

- Поэты и поэзия (816)

- Поэты XIX века (178)

- Лермонтов (38)

- Заболоцкий (37)

- Рубцов (26)

- Фет (24)

- Анненский (22)

- Серебряный век (747)

- Цветаева (170)

- Блок (100)

- Ахматова (67)

- Гумилёв (59)

- Мандельштам (46)

- Есенин (35)

- Бальмонт (31)

- Хлебников (19)

- Леонид Андреев (9)

- Михаил Кузмин (5)

- Волошин (4)

- композиторы и дирижёры (509)

- Бетховен (53)

- Вагнер (32)

- Шопен (26)

- Шостакович (24)

- Моцарт (20)

- Шуберт (15)

- Шуман (15)

- Бах (13)

- Дебюсси (11)

- Сибелиус (8)

- Лист (3)

- живопись (463)

- Голландия (38)

- Ван Гог (29)

- Ренуар (16)

- Босх (9)

- Марк Шагал (8)

- Кандинский (4)

- Русские художники (456)

- Врубель (24)

- Валентин Серов (20)

- Коровин (18)

- Левитан (16)

- Крамской (11)

- Кустодиев (10)

- Иван Шишкин (9)

- Борисов-Мусатов (9)

- Васнецовы (8)

- Кипренский (6)

- Музыка и музыканты (427)

- Ростропович (16)

- Художники и картины (371)

- Альбрехт Дюрер, (11)

- Гейнсборо (7)

- Искусство (316)

- Волошин (15)

- Видео и фильмы (303)

- Тарковские (76)

- Мыслители (301)

- Леонардо да Винчи (28)

- Герман Гессе (20)

- Флоренский (12)

- Артисты (293)

- Вне разделов (248)

- Иван Толстой (30)

- Русские композиторы (240)

- Римский-Корсаков (25)

- Скрябин (20)

- Чайковский (18)

- Мусоргский (17)

- Свиридов (17)

- Глинка (12)

- Танеев (10)

- Даргомыжский (5)

- Есть женщины ... (234)

- Ольга Берггольц (15)

- Балет (233)

- Учёные и открытия (230)

- Наши ... (222)

- Шукшин (30)

- Шаламов (21)

- Платонов (19)

- космонавты (18)

- Астафьев (13)

- Лихачёв (12)

- опера (219)

- История России (202)

- Цветы и поздравления (198)

- Май (23)

- Наша Земля (184)

- Научно-популярное (181)

- На здоровье (180)

- танцовщики (158)

- нуриев (23)

- Цискаридзе (20)

- Барышников (20)

- Васильев (17)

- Лиепа (9)

- нежинский (9)

- Годунов (7)

- Лавровский (1)

- Святые ... (155)

- Пушкин (144)

- Cкульптура (143)

- Микеланджело (24)

- Замечательные люди (140)

- Великие балерины (139)

- Максимова (27)

- Анна Павлова (16)

- Уланова (12)

- 1812, 1945 (136)

- Герои 1812 (16)

- Города и памятники (131)

- Замечательные места и промыслы (126)

- Авангард (125)

- прерафаэлиты (24)

- кандинский (14)

- Ларионов и Гончарова (10)

- футуризм (3)

- Филонов (3)

- Русские не в России (112)

- Борис Зайцев (11)

- Природа. Животные (110)

- Песни и мелодии (108)

- Театр и актёры (106)

- Обучающие материалы (103)

- Еда (94)

- Фотографии (91)

- Наша родина (90)

- Славянская культура (89)

- Пастернак (89)

- Наука (86)

- Кто мы (84)

- Аудиокниги (83)

- О Японии (80)

- Рахманинов (80)

- ДаКар (62)

- Балетмейстеры (58)

- Баланчин (9)

- Минкус (6)

- Эйфман (5)

- Бродский (54)

- Материаловедение (52)

- Архитектура (50)

- Гауди (11)

- Мудрые ... (39)

- Геометрия и символы (39)

- Эшер (6)

- Экопроблемы (39)

- Романовы (37)

- Моря и океаны (36)

- Реки и озёра (15)

- Возрождение (33)

- Леонардо да Винчи (5)

- северное возрождение (3)

- Непознанное (31)

- Шестидесятники (27)

- Аксёнов (11)

- справочники (13)

- Рюриковичи (8)

-Музыка

- Я Вам спою Саксофон Владимир Тихоненко

- Слушали: 19182 Комментарии: 0

- Parler a Mon Pere

- Слушали: 15267 Комментарии: 5

- Родриго Хоакин. Аранхуэзский концерт

- Слушали: 10456 Комментарии: 1

- Родриго Хоакин. Аранхуэзский концерт

- Слушали: 10456 Комментарии: 2

- Breathe (Bliss Featuring Sophie Barker) от Татьяны

- Слушали: 1488 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Записей: 12208

Комментариев: 34248

Написано: 59142

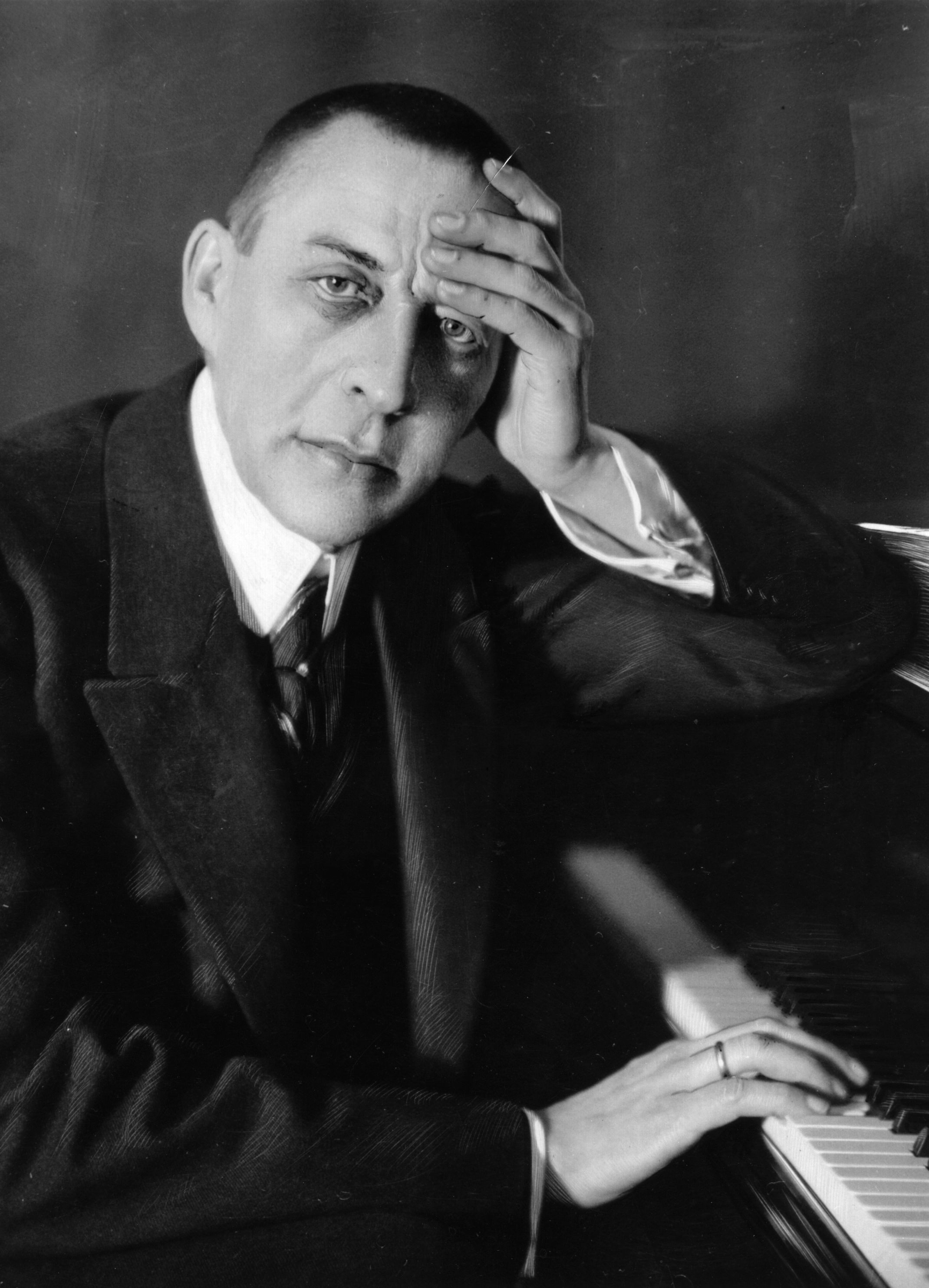

Последнее сочинение Сергея Васильевича Рахманинова. |

Да, Рахманинов был нетерпим к советской власти, однако, он не был равнодушным человеком. Когда началась Великая Отечественная, он перечислял сборы от концертов в фонд Красной армии и в фонд обороны СССР — на эти деньги в России был построен самолет.

Он писал:

«От одного из русских посильная помощь русскому народу в его борьбе с врагом. Хочу верить, верю в полную победу»...

В его планах было написание Сталинградской симфонии», но этому не суждено было случиться.

28 марта 1943 года композитора не стало...

В последние годы жизни Сергей Рахманинов создал «Симфонические танцы», которые считаются одним из его лучших произведений. Все это время он продолжал выступать – свой последний концерт дал за шесть недель до смерти.

Лето 1940 года композитор провел недалеко от Нью-Йорка, в Хантингтоне — местечке, расположенном на острове Лонг-Айленд, на берегу морского залива. Здесь, одолеваемый мыслями о дочери, оставшейся в оккупированном немцами Париже, о судьбе Европы, о будущем, он с огромным напряжением, в небывало короткий срок создал свое последнее симфоническое сочинение, которое первоначально назвал Фантастическими танцами, а позднее, в письме от 28 августа 1940 года, — Симфоническими танцами. «Не могу забыть, что это была за работа, — вспоминала жена композитора. — Мы жили тогда на берегу моря, на даче недалеко от Нью-Йорка. В 8 часов утра Сергей Васильевич пил кофе, в 8 с половиной садился за сочинение. С 10 часов он играл два часа на фортепиано, готовясь к предстоящему концертному сезону. С 12 часов до часа опять работал над Танцами. В час дня завтракал и ложился отдыхать, а затем с 3 часов дня с перерывом на обед работал над сочинением до 10 часов вечера. Он непременно хотел кончить Танцы к началу концертного сезона. Намерение свое Сергей Васильевич выполнил; все это время я мучилась, наблюдая за ним. Вечерами глаза его отказывались служить из-за этой работы, когда он своим мелким почерком писал партитуру. Да и после было много работы во время его поездок по концертам. На каждой большой станции, где мы останавливались, его ждали корректурные оттиски Симфонических танцев, и Сергей Васильевич немедленно садился за корректуру этих зеленых листов с белыми нотами. Как это утомляло его глаза! Корректировал он до и после очередного концерта».

В этом последнем оркестровом произведении великого композитора явно заложены элементы автобиографич«ности. Первоначально он собирался дать частям его программные названия: I — «День», II — «Сумерки», III —«Полночь», очевидно имея в виду не время суток, а стадии человеческой жизни, причем не с начала ее, а с пика жизненных сил. Однако в окончательной редакции он решил отказаться от каких бы то ни было программных объяснений.

Симфонические танцы Рахманинов посвятил Филадельфийскому симфоническому оркестру и его руководителю Юджину Орманди. Первое их исполнение состоялось 3 января 1941 года в Филадельфии. В России Симфонические танцы прозвучали впервые 25 ноября 1943 года в Москве под управлением Н. Голованова.

Первая часть с оригинальным определением темпа — Non allegro — начинается четким ритмом в пианиссимо скрипок, на фоне которого мелькает краткий, всего из трех звуков, мотив у английского рожка, повторяемый кларнетом, а затем спускающийся все ниже — к фаготу и бас-кларнету. Это своего рода предчувствие основных образов, которые развернутся далее. А пока вступает на фортиссимо еще одна тема — жесткая, угловатая, в отрывистых звучаниях оркестра без труб, тромбонов, тубы и ударных. Только в конце ее раздается мощный, подобный удару, аккорд с участием всех медных, поддержанный тяжким рокотом литавр. Закончилось краткое вступление. Основной образ первой части — своего рода марш-скерцо, с чертами танцевальности, с драматически экспрессивной мелодией, выросшей из начального трезвучного мотива. Его сменяет другой — лирически-пасторальный, в скромном звучании солирующих деревянных инструментов, в сплетении подголосков, живо напоминающих русские народные протяжные песни. Среди солирующих инструментов появляется саксофон с его живым, теплым и трепетным тембром. Несмотря на резкий контраст первому образу основного раздела части, лирический напев середины связан с ним интонационно. После длительного развития, в котором сталкиваются темы вступления и основного раздела, достигая огромного напряжения, оно разрешается в момент нового вступления (фортиссимо, маркато) марша-скерцо. Лишь в конце части наступает просветление. На фоне колокольного звона, имитируемого колокольчиками, фортепиано и арфой, разливается истинно русская мелодия. Тихими звучаниями, разреженной оркестровкой, постепенным угасанием завершается первая часть.

Вторая часть — Andante con moto (Tempo di valse). Это контраст первой, полной драматизма части. Постепенно, словно исподволь, преодолевая начальные грозные аккорды медных, после легких пассажей флейт, кларнетов и скрипичного соло, обрисовывающих ритмический танцевальный фон, в меланхоличном тембре английского рожка появляется тема вальса. Она переходит от одного инструмента к другому, длительно распевается скрипками, становится все более эмоциональной, трепетной и взволнованной. Музыка полна томления, словно в неясных грезах проносятся в ней отзвуки интонаций первой части, появляются трепетные, полетные мотивы. К концу части нарастает драматизм, появляются беспокойство, тревога. Почти исчезает вальсовое движение: размер сменяется на 6/8, временами перебиваемый 9-дольными тактами. Часть заканчивается рядом затихающих аккордов.

Третья часть — самая масштабная — это драматургический центр всего произведения. Ее открывает мощный аккорд, после которого слышатся скорбные нисходящие мотивы. Несколько тактов вступления (Lento assai) приводят к стремительному движению основного раздела — мрачного, зловещего и в то же время причудливо-скерцозного характера, проникнутого ужасом перед страшным видением смерти. Не случайно этот раздел начинается неустойчивыми, разорванными звучаниями и мерными ударами колоколов. Двенадцать ударов словно отсчитывают последние мгновения перед полночью, после чего начинается жуткий шабаш. Звучат странные шорохи, колокольные удары, страшные стенания. Скорбные интонации обезличиваются, превращаются в суетливый бег. И в этом беге выделяется тема суровая, собранная, решительная — подлинный знаменный роспев, использованный Рахманиновым в свободной ритмической трактовке. В мельканиях отдельных безликих мотивов нисходящие мотивы вступления, вновь появляющиеся в общем музыкальном потоке, постепенно приобретают сходство с напевом Dies irae — мрачным погребальным хоралом. И вот уже это сходство настойчиво подчеркивается, причем заупокойный напев приобретает черты нарочито залихватской пляски в вызывающей оркестровке: у флейты и флейты-пикколо в предельно высоком регистре с сопровождением деревянного, словно стук костей, тембра ксилофона. Сменяют друг друга разные эпизоды — волевые, лирические, мужественные и зловещие. Происходит борьба разных сил, все более усиливается противостояние, которое приводит к победе волевого, мужественного начала.

«Симфонические танцы» (1940)

«Чувствую себя призраком, который одиноко бродит в чужом ему мире. Я не в состоянии отказаться от старого стиля письма и не приемлю новый. Я делал огромные усилия, чтобы ощутить музыкальный стиль сегодняшнего дня, но он не доходит до меня», —

писал в 1939 году 63-летний Рахманинов. Последнее свое сочинение он написал так, как будто не было в мире музыки Стравинского или Шёнберга. Рахманинов так и остался «рыцарем музыкальных традиций».

| Рубрики: | Рахманинов |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 10 пользователям

| « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |