-Цитатник

✨ «Советский Паганини» Леонид Коган Леонид Коган Леонид...

Бакст Леон - (0)ХУДОЖНИК ЛЕОН БАКСТ: ФИЛОСОФИЯ ЭЛЕГАНТНОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ Когда рождается талант? С первым в...

МАРКО д’ОДЖОНО - (0)ИТАЛЬЯНСКИЙ ХУДОЖНИК ВЫСОКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ МАРКО д’ОДЖОНО / MARCO d‘OGGIONO (1470-1549), УЧЕНИК ЛЕОНА...

Казимир Малевич - (0)11 ЗНАМЕНИТЫХ КАРТИН КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА И ПОЧЕМУ ОНИ ВАЖНЫ Один из самых известных художников...

Альфонс Муха - (0)КУЛЬТОВЫЕ «ЖЕНЩИНЫ АЛЬФОНСА МУХИ» Альфонс Муха: Автопортрет. 1907 г. Альфонс Муха (родился ...

-Метки

-Рубрики

- Писатели и книги (1003)

- 19 век (115)

- Бунин (81)

- Чехов (37)

- Достоевский (32)

- Лев Толстой (32)

- Пришвин (21)

- Куприн (19)

- Шекспир (17)

- Лесков (15)

- Аксаков (8)

- Максим Горький (6)

- Поэты и поэзия (816)

- Поэты XIX века (178)

- Лермонтов (38)

- Заболоцкий (37)

- Рубцов (26)

- Фет (24)

- Анненский (22)

- Серебряный век (747)

- Цветаева (170)

- Блок (100)

- Ахматова (67)

- Гумилёв (59)

- Мандельштам (46)

- Есенин (35)

- Бальмонт (31)

- Хлебников (19)

- Леонид Андреев (9)

- Михаил Кузмин (5)

- Волошин (4)

- композиторы и дирижёры (509)

- Бетховен (53)

- Вагнер (32)

- Шопен (26)

- Шостакович (24)

- Моцарт (20)

- Шуберт (15)

- Шуман (15)

- Бах (13)

- Дебюсси (11)

- Сибелиус (8)

- Лист (3)

- живопись (463)

- Голландия (38)

- Ван Гог (29)

- Ренуар (16)

- Босх (9)

- Марк Шагал (8)

- Кандинский (4)

- Русские художники (456)

- Врубель (24)

- Валентин Серов (20)

- Коровин (18)

- Левитан (16)

- Крамской (11)

- Кустодиев (10)

- Иван Шишкин (9)

- Борисов-Мусатов (9)

- Васнецовы (8)

- Кипренский (6)

- Музыка и музыканты (427)

- Ростропович (16)

- Художники и картины (371)

- Альбрехт Дюрер, (11)

- Гейнсборо (7)

- Искусство (316)

- Волошин (15)

- Видео и фильмы (303)

- Тарковские (76)

- Мыслители (301)

- Леонардо да Винчи (28)

- Герман Гессе (20)

- Флоренский (12)

- Артисты (293)

- Вне разделов (248)

- Иван Толстой (30)

- Русские композиторы (240)

- Римский-Корсаков (25)

- Скрябин (20)

- Чайковский (18)

- Мусоргский (17)

- Свиридов (17)

- Глинка (12)

- Танеев (10)

- Даргомыжский (5)

- Есть женщины ... (234)

- Ольга Берггольц (15)

- Балет (233)

- Учёные и открытия (230)

- Наши ... (222)

- Шукшин (30)

- Шаламов (21)

- Платонов (19)

- космонавты (18)

- Астафьев (13)

- Лихачёв (12)

- опера (219)

- История России (202)

- Цветы и поздравления (198)

- Май (23)

- Наша Земля (184)

- Научно-популярное (181)

- На здоровье (180)

- танцовщики (158)

- нуриев (23)

- Цискаридзе (20)

- Барышников (20)

- Васильев (17)

- Лиепа (9)

- нежинский (9)

- Годунов (7)

- Лавровский (1)

- Святые ... (155)

- Пушкин (144)

- Cкульптура (143)

- Микеланджело (24)

- Замечательные люди (140)

- Великие балерины (139)

- Максимова (27)

- Анна Павлова (16)

- Уланова (12)

- 1812, 1945 (136)

- Герои 1812 (16)

- Города и памятники (131)

- Замечательные места и промыслы (126)

- Авангард (125)

- прерафаэлиты (24)

- кандинский (14)

- Ларионов и Гончарова (10)

- футуризм (3)

- Филонов (3)

- Русские не в России (112)

- Борис Зайцев (11)

- Природа. Животные (110)

- Песни и мелодии (108)

- Театр и актёры (106)

- Обучающие материалы (103)

- Еда (94)

- Фотографии (91)

- Наша родина (90)

- Славянская культура (89)

- Пастернак (89)

- Наука (86)

- Кто мы (84)

- Аудиокниги (83)

- О Японии (80)

- Рахманинов (80)

- ДаКар (62)

- Балетмейстеры (58)

- Баланчин (9)

- Минкус (6)

- Эйфман (5)

- Бродский (54)

- Материаловедение (52)

- Архитектура (50)

- Гауди (11)

- Мудрые ... (39)

- Геометрия и символы (39)

- Эшер (6)

- Экопроблемы (39)

- Романовы (37)

- Моря и океаны (36)

- Реки и озёра (15)

- Возрождение (33)

- Леонардо да Винчи (5)

- северное возрождение (3)

- Непознанное (31)

- Шестидесятники (27)

- Аксёнов (11)

- справочники (13)

- Рюриковичи (8)

-Музыка

- Я Вам спою Саксофон Владимир Тихоненко

- Слушали: 19182 Комментарии: 0

- Parler a Mon Pere

- Слушали: 15267 Комментарии: 5

- Родриго Хоакин. Аранхуэзский концерт

- Слушали: 10456 Комментарии: 1

- Родриго Хоакин. Аранхуэзский концерт

- Слушали: 10456 Комментарии: 2

- Breathe (Bliss Featuring Sophie Barker) от Татьяны

- Слушали: 1488 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Записей: 12208

Комментариев: 34248

Написано: 59142

Рафаэль Санти — певец гармонии |

«Сколь велики милость и щедрость, проявляемые небом, когда оно сосредотачивает иной раз в одном лице бесконечные богатства своих сокровищ и все те благодеяния и ценнейшие дары, которые оно обычно в течение долгого времени распределяет между многими людьми, ясно видно на примере Рафаэля Санцио из Урбино, чьи выдающиеся достижения ни в чем не уступали его личному обаянию».

Вазари о Рафаэле Санти

Автопортрет. Ок. 1499

Это первый автопортрет Рафаэля Санти

Рафаэль родился 6 апреля 1483 года в городе Урбино в семье художника. Его отец, Джованни Санти, работал в замке урбинского герцога Федерико да Монтефельтро. Мать Рафаэля, Марджи Чарла, занималась домашним хозяйством. Отец Рафаэля был интересной личностью и, как все деятели Возрождения, он занимался не только живописью. Он был поэтом, придворным увеселителем, человеком, имеющим много таланты. Отец рано заметил способности сына к живописи и часто брал его с собой во дворец, где мальчик общался с такими известными художниками, как Пьеро делла Франческа, Паоло Уччелло, Лука Синьорелли.

Самая ранняя работа, фреска «Мадонна с младенцем», до сих пор находится в доме-музее Рафаэля в Урбино. К числу первых работ относится также хоругвь с изображением Святой Троицы.

Сохранился алтарный образ «Коронование святого Николы из Толентино», который он сделал для церкви Сант-Агостино в Читта ди Кастелло. Скорее всего, конечно, там ему помогал кто-то из учеников отца.

Алтарь святого Николы из Толентино. Фрагмент. 1500–1501

В 8 лет Рафаэль потерял мать. Потом умирает отец. Рафаэлю 12 лет. Рафаэль поступает в обучение к Перуджино. Перуджино в это время — крупный мастер и многие стремятся учиться у него. Первые работы Рафаэля являются почти что копиями с картин Перуджино. Потом он будет учиться у других мастеров. И эта открытость к другим манерам, к открытиям других людей очень характерна для раннего периода творчества Рафаэля.

Одна из самых известных ранних работ — «Обручение Марии». Она практически повторяет и композицию, и какие-то приемы Перуджино.

Обручение Девы Марии. 1504

«Обручение Девы Марии» находится в Милане, в Галерее Брера. Она была сначала приобретена семьей Альбиццини для капеллы Святого Иосифа в церкви Святого Франциска в Читта ди Кастелло. В 1798 году она попала в руки наполеоновского генерала Леки, который продал ее миланскому арт-дилеру Саннаццари. А он в свою очередь в 1804 году завещал картину центральному госпиталю Милана. В 1806 году картина была приобретена Евгением Богарне. Он уже ее отдал для Академии изящных искусств.

«Природа именно его принесла в дар миру в то время, когда, побежденная искусством в лице Микеланджело Буонарроти, она в лице Рафаэля пожелала быть побежденной не только искусством, но и добронравием».

«Сама природа наделила его той скромностью и добротой, что случается иной раз наблюдать у людей, сочетающих в себе исключительно мягкий и отзывчивый нрав с таким бесценным украшением, как приветливость в обращении, всегда позволяющую быть милым и обходительным со всяким человеком в любых обстоятельствах».

Вазари

Мадонна Конестабиле. 1502–1504

Среди ранних работ Рафаэля Санти «Мадонна Конестабиле», она в раме, современной написанию картины. Это понимание мастерами Высокого Возрождения рамы как алтарного образа, украшенного золотом.

«Мадонна Конестабиле» написана в 1502 году молодым Рафаэлем, и до приобретения ее графом Конестабиле делла Стаффа она называлась «Мадонна с книгой». И мы действительно видим, что Мадонна держит на руках младенца, Христа, который тянется к книге, к Священному Писанию или к молитвеннику, и с таким интересом ее рассматривает.

Работа была реставрирована в XIX веке, в 1881 году. Ее перевели с дерева на холст, и было обнаружено, что вместо книги Мадонна сначала держала гранат, символ крови Христовой, символ самого Христа.

Мадонна со щеглом. Ок. 1506

Еще одна Мадонна, которая тоже с книгой и с птичкой, с щеглом — это тоже такой довольно известный образ, еще в Раннем Возрождении мы его встречали, — «Мадонна Солли».

«Сон рыцаря» 1504 года

На этой картине изображен молодой рыцарь в доспехах. Он спит под лавровым деревом в окружении двух женщин. Одна держит в руках книгу и меч, другая — цветок. Пейзаж на заднем плане напоминает окрестности Урбино. Картина создана на тему эпической поэмы «Пуника» латинского поэта Силия Италика из истории Пунических войн. Так по крайней мере ее трактуют исследователи. В поэме молодому солдату Сципиону во сне предстали две дамы — Добродетель и ее соперница Наслаждение. Фигура у Добродетели несколько мужеподобная, она держит меч и книгу, а Наслаждение протягивает цветок.

Портрет Пьетро Бембо. Ок. 1504

Портрет Пьетро Бембо из Будапештского музея в ранних каталогах значился как портрет самого Рафаэля, написанный Бернардо Луини, но потом исследователи все-таки провели стилистический и реставрационный анализ и доказали, что это не сам Рафаэль, а Пьетро Бембо в раннем возрасте.

Они познакомились, когда Пьетро был при дворе Урбино. Это известная личность того времени. Он ученый, гуманист, потом он стал кардиналом. В более позднем возрасте его изображал Тициан. Позже Рафаэль изобразит Пьетро Бембо в знаменитой фреске «Афинская школа» в образе Заратустры.

В 1504 году Рафаэль переезжает во Флоренцию, вслед за Перуджино. Он еще малоизвестный мастер, но он ученик знаменитого мастера, и учитель знакомит его с художественным бомондом Флоренции, и Рафаэль заводит связи, очень часто дружеские с архитектором Баччо д’Аньоло, со скульптором Андреа Сансовино, живописцем Бастиано да Сангалло и со своим будущим другом и протектором, который вводил во многие дома заказчиков, — это Таддео Таддеи. Рафаэль пристально изучает мастеров. Особенно он выделяет Леонардо да Винчи (копирует его) и Микеланджело.

Мадонна Бриджуотер. Ок. 1507

Даже само название одной из мадонн, «Прекрасная садовница», — это не самоназвание. Обычно все-таки называли «Мадонна с книгой», «Мадонна со щегленком», «Мадонна в зелени», а «Прекрасная садовница» — это уже название, которое дано было в XVIII веке искусствоведом Пьером Мариеттом, и он, конечно, дал ей название именно вот это дольче, выделяя эту прекрасность, тем более садовница. Она фигурировала раньше как «Мадонна в крестьянской одежде», потому что другие в богато украшенной одежде.

Прекрасная садовница. 1507

«Прекрасная садовница» — это почти пастораль. Рафаэлю действительно потом подражали. Не случайно романтики в XIX веке назвали себя прерафаэлитами, то есть желая вернуться к эпохе более раннего Возрождения, до вот этой рафаэлевской «сладости».

Но можно, конечно, говорить о действительно Рафаэле как основоположнике итальянского, такого католического гламура, но все-таки, как говорится, за учеников и за копиистов сам художник не отвечает. Он был предельно честен и старался во многих своих произведениях все-таки отойти и от собственных штампов. Даже эта «Орлеанская Мадонна», которая принадлежала Филиппу Орлеанскому, — он здесь пытается показать вот это общение матери с ребенком и менее, может быть, такого «сладкого» младенца делает, помещая в обстановку дома, на полочке какие-то такие вещи стоят. То есть ему это интересно было и как представителю гуманистической культуры — показать, что Святое семейство — он и Святое семейство так же писал — они были такими же земными людьми, и в этом их достоинство, что через земное приходит спасение, через обычную любовь матери к сыну, к своему ребенку, через заботу, через ласку, то есть такие человеческие, простые чувства. Это общее положение, не только рафаэлевское, но вот и он тоже внес сюда свою лепту.

Положение во гроб. Центральная часть Алтаря Бальони. 1507

«Положение во гроб» — тоже ранний флорентийский этап, 1507 год. Это часть алтаря, выполненная Рафаэлем по заказу Аталанты Бальони, в память о ее сыне Грифонетто, который погиб в бою и был похоронен в церкви Святого Франциска в Перудже. Алтарь был в церкви в течение 101 года, а потом был вынесен священником, причем тайно, ночью, видимо, по сговору, и отправлен римскому папе Павлу V. Папа подарил этот алтарь своему племяннику кардиналу Боргезе для его коллекции, и он долгое время там пребывал, а потом, в 1797 году, алтарь был вывезен французами в Париж. Когда французы заняли Италию, они очень много произведений вывезли из Италии. В 1816 году часть алтаря, как раз центральная часть, вот это «Положение во гроб», была возвращена в Италию и вот попала в один из итальянских музеев.

В 1508 году Рафаэль переезжает в Рим. Папа римский Юлий II, Джулиано делла Ровере, приглашает его для росписи Ватиканского дворца. С 1509 года и до самых своих последних дней Рафаэль работает на пап, работает как уже художник Ватикана. У него все прекрасно складывается. Здесь он становится известным, богатым и признанным.

Роспись Станцы делла Сеньятура. 1509–1511

Рафаэль работает по заказу Юлия II над росписями «станций». «Станца» по-итальянски «комната». И это действительно ряд комнат, небольшие, они где-то около 9 на 6 метров, но они все украшены такими удивительными фресками. Дело в том, что папа Юлий II не захотел жить в комнатах, где жил его предшественник, папа Александр VI Борджа, прославившийся своими интригами, убийствами (про него всякое говорили), те помещения расписывал Пинтуриккио, и расписал их великолепно.

Но папа даже переезжает на другой этаж и расписывает новые комнаты, и для этого приглашает Рафаэля. Это четыре сравнительно небольшие комнаты 9 на 6, но здесь находятся удивительные произведения Рафаэля. Может быть, именно здесь он проявил себя как монументалист, как художник с монументальным даром.

Афинская школа. 1509–1511

И, наверное, самая выдающаясякомпозиция — это «Афинская школа». Она как раз написана в рабочем кабинете папы, Станза делла Сеньятура. Эту станцию Рафаэль расписывал с учениками два года, и тема здесь очень интересная, тема — деятельность человека. Здесь четыре стены и четыре композиции. «Афинская школа» представляет собой философию. На другой стене, «Диспута», — богословие. Мы ее видели во вводной беседе, с нее начинали, когда говорили о новой эпохе Высокого Возрождения, упоминали «Спор о Причастии». «Парнас», который олицетворяет поэзию и музыку, и «Достоинства и закон» (Virtu e la Legge). Это сосредоточенный образ главных гуманистических и христианских добродетелей.

Когда Рафаэль приступает к этим росписям, ему всего 25 лет. Для того времени, конечно, это не как сейчас, когда у нас в 25 лет только, может быть, заканчивают институт и не знают еще чем будут заниматься. Конечно, для того времени 25 лет — это уже возраст серьезный, но все равно по сравнению с другими мастерами он все-таки юный еще художник, молодой по крайней мере, но папа ему доверяет такой ответственный заказ. Мы видим прекрасно написанную архитектуру. Мы потом поговорим о том, что Рафаэль был еще и архитектором, он понимает структуру и архитектурные конструкции: вот такие пропилеи идут, лестница, и вот в центре шествуют Платон и Аристотель, и, как известно, в образе Платона он нарисовал Леонардо.

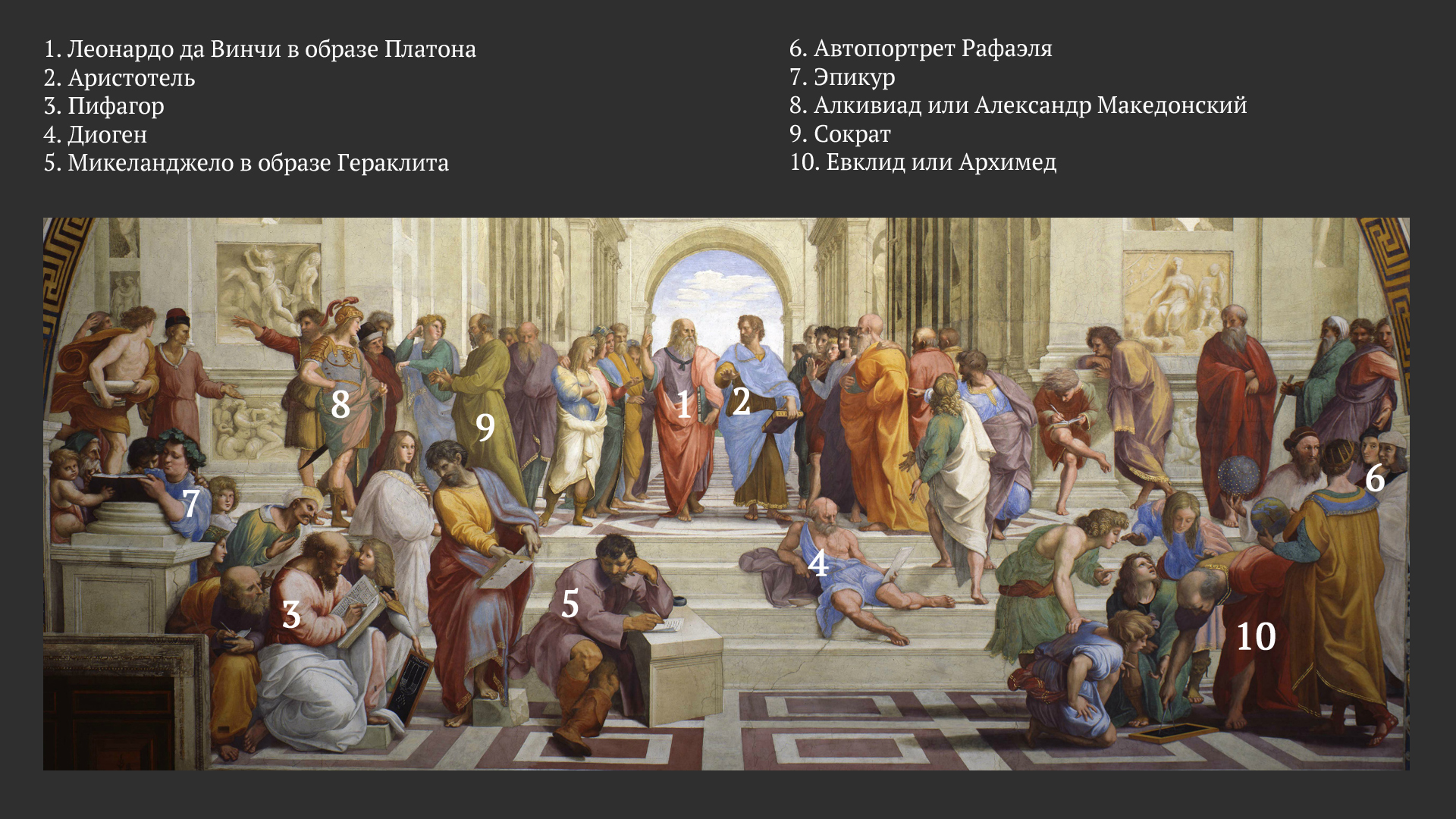

Афинская школа (кто есть кто). 1509–1511

Посмотрим маленькую схемку, где описано, кто есть кто на «Афинской школе». Вот Леонардо в образе Платона. Здесь вот Пифагор есть, Диоген, Микеланджело в образе Гераклита, тут есть автопортрет. Мы говорили о том, что автопортрет — это как подпись художника, как Сандро Боттичелли примерно в этом же месте себя изобразил на композиции, где семейство Медичи поклоняется Мадонне. Эпикур здесь, Александр Македонский, Сократ, Евклид и т.д. Я думаю, что Микеланджело не очень понравилось, что он не центральный образ. Мы потом будем говорить о сложных взаимоотношениях этих двух мастеров, которые в одно время работали в Папском дворце. Но во всяком случае он явно здесь выделяет Леонардо, перед которым он просто преклонялся.

Изведение апостола Петра из темницы. 1513–1514

Интересная фреска — «Изведение апостола Петра из темницы». В центре ангел будит сидящего в темнице Петра, и справа он его выводит.

Над этими фресками Рафаэль работал несколько лет, и с каждым годом, в каждой комнате — вот первый кабинет, а потом мы переходим из комнаты в комнату, из станции в станцию и наблюдаем, что живопись усложняется, она обрастает гораздо большим количеством и декоративных элементов.

Помимо станций, Рафаэль расписывал и лоджии. Это закрытые галереи Ватиканского дворца, расположенные на втором этаже, рядом с залом Константина. Если станции он расписывал по заказу папы Юлия, то лоджии при Юлии только начинали строиться архитектором Браманте, а строительство завершалось уже при Льве X. Новый папа тоже благоволил к Рафаэлю и дал ему расписывать и эти помещения.

Сцены из жизни Давида. Фрагмент росписи Лоджии Рафаэля.

Папа Юлий называл Рафаэля «наш любезный сын» и обращался к нему по каждому поводу. Например, когда папа учредил Швейцарскую гвардию, которая уже более 500 лет охраняет Ватикан, именно Рафаэлю было поручено разрабатывать для гвардии форму. Папа очень боялся упустить Рафаэля и время заискивал перед ним.

Портрет папы Юлия II. 1511

Привечал Рафаэля и папа Лев X. Лев X, как известно, был сыном Лоренцо Медичи и мог сразу оценить гений художника. В это время французы проявляли большой интерес к итальянскому искусству. Так вот, Лев X настолько боялся, что французы могут переманить к себе Рафаэля как талантливого художника, и так хотел удержать его при дворе, что даже предлагал ему сан кардинала. Конечно, Рафаэль любил уже вольную жизнь. Как пишет в это время Вазари, он был настолько богат и знатен и признан, что устроил себе дом, как у князей. Это уже маэстро, который живет с размахом.

В раннем Возрождении художников не ценили. Эта традиция потом уже закрепилась. Их присоединяли к гильдии медиков и аптекарей, гильдии святого Луки. Первоначально это была гильдия медиков и аптекарей, заодно и художников: вроде они с красками имеют дело, с какими-то веществами. А в это время уже художник — это фигура, фигура почти политическая. Рафаэль начал новую эпоху в искусстве, когда сильные мира сего не просто заказывают художнику. Он диктует вкусы, моду, нравы.

Портрет папы Льва X с кардиналами Джулио Медичи и Луиджи Росси. 1518–1519

Папа Лев X тоже, как и его предшественник, не только не скупился на похвалы и подарки, но он все время загружал Рафаэля всякими заказами: то он проектирует для папы охотничий домик, то занимается вот этими лоджиями, росписью, папа украсил дворцы шпалерами по рисунку Рафаэля. Действительно папы пытались удержать Рафаэля при дворе.

Как раз когда Рафаэль работал над станциями, в это время Микеланджело расписывал Сикстинскую капеллу и очень ревниво отнесся к молодому художнику, потому что видел, что у него лучше складываются отношения с папами, чем у самого Микеланджело, который имел отвратительный характер. И когда при нем Рафаэля кто-то превозносил, оно имел обыкновение говорить: «Всему, что имеет Рафаэль, он научился у меня». Отчасти это было верно.

Вазари рассказывал, что однажды, когда Микеланджело отлучился из Рима, но еще не докончил капеллу, запер ее, чтобы никто не мог видеть его неоконченную работу. Но друг Рафаэля главный архитектор Ватикана Браманте имел ключи от капеллы и провел туда Рафаэля. И тот, конечно, долго смотрел, что сделал Микеланджело, восхищался и даже какие-то находки потом использовал у себя. Когда вернулся Микеланджело, он был просто возмущен этим поступком и еще больше обозлился на Рафаэля.

Один из заказчиков, писал Вазари, был недоволен ценой, слишком высокой, которую Рафаэль запросил за свою работу. Тогда он привлек в качестве эксперта Микеланджело, зная, что тот недолюбливает молодого художника как своего соперника, и решил проверить, а так ли действительно высоко стоит Рафаэль, может быть, ему стоит заплатить вполовину меньше. Но Микеланджело тут проявил абсолютную честность и художническую солидарность. Он сказал, что одно колено Рафаэля стоит не меньше 100 экю, поэтому заказчику пришлось раскошелиться.

Интересно, что в 1515 году в Рим приезжал Дюрер - известный мастер Северного Возрождения. Осматривая станцы, он восхищался работой Рафаэля, познакомился с Рафаэлем. У них складываются хорошие отношения. Рафаэль дарит ему свой рисунок, а в ответ немецкий художник потом присылает ему свой автопортрет. Правда, история этого автопортрета, судьба его неизвестна, он пропал. Только в воспоминаниях современников сохранилось упоминание об этой встрече.

Рафаэль был не только живописцем, как многие мастера Возрождения. Он писал стихи, может быть, не такие талантливые, как у Микеланджело. Выполнял он и архитектурные проекты.

Собор Святого Петра. 1506–1626

Рафаэль участвовал в создании собора Святого Петра в Риме. Когда умер архитектор Донато Браманте, Лев X назначил Рафаэля ведущим архитектором базилики Святого Петра — тогда она была в стадии еще строительства, — а в 1515 году также еще и хранителем ценностей и ответственным за перепись и сохранение памятников Древнего Рима.

Донна Велата. Ок. 1516

«Дама под покрывалом», или «Донна Велата», как ее называют, открывает нам страницу такой love story. Слава Рафаэля росла, приносила большие деньги. Он не испытывал недостатка во внимании сильных мира сего, недостатка финансов у него не было. Как Вазари пишет, стал жить не как художник, а как князь. И он был, конечно, завидным женихом, и много раз его пытались женить. Например, кардинал Биббиена хотел женить его на своей племяннице, Марии Довици да Биббиена. И уже даже состоялась помолвка, но свадьба расстроилась. А расстроилась она потому, что Рафаэль встретил ту, которая покорила его сердце,.

Но покорила его сердце очень простая девушка, Маргарита Лути, дочь булочника. Он называл ее Форнарина – булочница. Она так и вошла под этим именем, Форнарина, в историю. Он ее встретил в саду Киджи, когда искал образ для «Амура и Психеи», фрески для виллы Фарнезина. Он работал там, а недалеко в саду гуляла эта милая дама. Отец девушки за 50 золотых позволил дочке позировать художнику, и, видимо, во время этого позирования они как-то расположились друг к другу, и Рафаэль решил ее из семьи увести. Стоило это ему ни много ни мало, 3000 золотых, то есть буквально он ее выкупил у отца. Это была такая сделка между отцом и Рафаэлем. На протяжении 12 лет почти, собственно, сколько и оставалось жить всего Рафаэлю, Маргарита стала его музой и моделью для многих картин. Вот одна из них, это «Дама под покрывалом», где видно, молодая, миловидная итальянка.

Форнарина послужила моделью и для многих мадонн Рафаэля, в частности, самой известной, наверное, мадонны Рафаэля «Сикстинской Мадонны». Она сейчас находится в Германии, в Дрезденской галерее. Огромный образ — 2,65 метра на 1,96, то есть это огромный алтарный образ, который создавался для базилики Святого Сикста в Пьяченце. На картине изображены папа Сикст II и святая Варвара, помимо Богородицы Марии, которая несет сына, спускаясь с небес по облакам, и внизу два таких довольно лукавых амурчика или ангела. Они больше на амурчиков похожи. Есть такая легенда, что, поскольку заказал ее вроде бы Сикст VI, тут у Сикста шесть пальцев. На самом деле этого ничего нет. Шесть фигур, потому что двое святых, Богоматерь с Иисусом и два ангела. Здесь действительно зашифрована цифра 6, но совсем не там, где ее ищут.

Полный драматизма образ Богоматери. Здесь не осталось ничего от тех безмятежных Мадонн. Здесь серьезный очень образ, перед которым в свое время отец Сергий Булгаков простоял несколько часов, прорыдал, пережил встречу с Мадонной. Правда, через много лет он, уже будучи священником, пришел к ней и сказал: «Это не она», но это уже был у него просто другой опыт и опыт уже других образов, той же сестры Иоанны Рейтлингер, которая была его духовной дочерью и сподвижницей. Но вот этот вот опыт мистический переживания был очень важен. Этот образ потом очень любили. Он висел в кабинете Достоевского. Очень любили его почему-то именно русские философы и писатели. Потом он висел во многих домах XIX века, особенно часто вот этот даже фрагмент, образ Мадонны с младенцем.

Мадонна делла Седиа. Ок. 1513–1514

«Мадонна в кресле» (Мадонна делла Седиа) тоже известна в России.

Перла ди Модена. Ок. 1518–1520

Рафаэль умер 6 апреля 1520 года, его поместили в Пантеоне, а этой чести удостаиваются совсем немногие.

| Рубрики: | живопись |

Процитировано 8 раз

Понравилось: 9 пользователям

| « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |