-Рубрики

- Новости, интересное (269)

- Бизнес и все что его касается (141)

- Дети, дом, семья (101)

- техника приборы и технологии (69)

- Строительство и ремонт (59)

- Автомобили и все для них (49)

- Здоровье, женское, красота, уход засобой (47)

- Праздники и поздравления (45)

- новогоднее праздничное (16)

- Мода и стиль (42)

- Современное искусство (40)

- Творчество и стихи (39)

- игрушки к новому году (16)

- МК мастер класс (36)

- Разное, личное (36)

- Декупаж (35)

- Мебель, дизайн, интерьер (33)

- религия и обряды (32)

- Туризм и отдых (24)

- Видео, музыка, интересные ролики (22)

- Кулинария (18)

- Фильмы, книги, новости кино (10)

- фен-шуй (8)

- Любовь, отношения, психология (4)

- Ландшафтный дизайн и цветы (3)

- Астрология и неопознанное (0)

-Видео

- #МОНТЯН_ Стукачок с ICTV

- Смотрели: 182 (2)

- ПИЦЦА из лаваша без возни! _ Быстрый рец

- Смотрели: 1 (0)

- Слушала и плакала спасибо.

- Смотрели: 480 (3)

- НОВОГОДНЯЯ 2020 Маргарита Бахарева

- Смотрели: 4 (0)

- Юнона и Авось - Я тебя никогда не забуду

- Смотрели: 6 (0)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Shiniti- Anonimushka BowHunter Desert_Man Domcom DubplatekillaZ Fridrix Irena_Dominique13 It-is-my-life Konstancia LA_RYSIK Lenusya202 MENTALCHROME Ma_Atmo_Nidhi Nadya_art Nickmos Quga Sige-Sowelu Sonu32 Sue_RnB_Princess Svetlechek Timjum _White_tea_ domovoy96 igorinna irinar1 kisyachka perfectissima shlapak_olesya usik Айна_Ким Алиция_Гадовская ВС_елена_Я Виктор_Варкентин Виктория_Брюховецкая ВитаНика Елена_Блинкова Златеника_Сияющая Княгиня_Нарышкина Лександр-Август_Сан-Март Оделайна Саша17 Солнечная_Танюшка Шокер_Ру Юлия12 Я_просто_Галина аленка82 звездачет красунья львица688

-Сообщества

Читатель сообществ

(Всего в списке: 4)

Выгляди_на_100

Vse_obo_vsem

Quotation_collection

Меняюсь_Читателями

-Статистика

Улыбнись |

Вот сидите вы в кафе и вам приносят мороженное в красивом оформлении, а вы смотрите на него с опаской, думая попробовать или нет. Если вам знакома такая ситуация, значит вы тоже попали в группу людей у которых повышенная чувствительность зубов и многие радостные вещи приносят только боль, ни холодный коктейль, ни горячее кофе не вызывает у вас больше тех радостных эмоций, как раньше.

По данным стоматологов практически половина людей страдает повышенной чувствительностью зубов, которую можно вылечить только с помощью регулярного применения специальных средств. Зубная паста Эльгифлуор производства известной французской компании разработана специально для чувствительных зубов, она помогает избавиться от боли и улучшает эмаль. Также в здоровье зубов важна гигиена полости рта, которая вовремя защищает зубы и десна от бактерий.

Метки: гигиена полости рта повышенная чувствительность зубов профессиональные зубные пасты |

Исландия - сказочная страна |

Север Исландии - это прекрасное место, где неподвластный времени марсианский ландшафт будоражит дух и захватывает воображение. Термальные зоны и лавовые потоки, которые извергала земля в 80-х года, превратили ландшафт этого уголка земли в уникальную зону. Причудливые линии скал придают пейзажу Исландии что-то сказочное и волшебное. Не верите, посмотрите сами

1.

2.

Читать далее...

1.

2.

Метки: Исландия термальные зоны фото интересное |

Двери на любой вкус |

Каждый, кто покупает новую квартиру или дом хочет произвести в нем такой ремонт, чтобы все детали интерьера радовали взгляд и отражали индивидуальность хозяев дома. В первую очередь для создания такого помещения необходимо выбрать общее направление стиля в интерьере, а потом подбирать под него все детали. Первыми из них, конечно, становятся двери, так как только после их установки можно начать косметический ремонт. Двери ОСБ для внутренних помещений отличаются очень широким выбором моделей, также большим плюсом данных дверей является тот факт, что они полностью изготовлены из массива дерева.

Конечно, двери из массива дерева стоят дороже, чем межкомнатные двери из других материалов, поэтому если вы хотите сэкономить бюджет, но при этом купить качественные красивые двери, можно приобрести шпонированные двери. Межкомнатные шпонированные двери в Москве можно приобрести по интернету, что позволит сократить время на поиск. Современные шпонированные двери - это разумное соотношение цены и качества.

Метки: шпонированные двери межкомнатные двери ламинированные двери |

Скажите свое мнение, кто пробовал чай пуэр? |

Любовь человека к чаю известна давно, благодаря культуре востока процесс употребления этого напитка перерос в особый ритуал, и это не удивительно, так как многие сорта чая оказывают благоприятное действие на весь организм. Многие сорта чая, например, чай пуэр можно применять в лекарственных целях.

Данный чай благодаря своим микроэлементам и витаминам очень хорошо помогает избавиться от похмелья. В продаже есть два вида чая россыпью и чай пуэр прессованный, который по своим свойствам ничем не отличается от первого. Хороший качественный чай поможет сохранить молодость и красоту организма, самое главное это соблюдать процесс заваривания чая, и никогда не пить чай, который был заварен несколько часов назад.

Метки: чай пуэр прессованный покупки напитки кулинария |

Салон красоты для души |

Для многих из нас салон красоты не просто место, где можно привести себя в порядок, это место в котором можно отдохнуть душой, поговорить на самые различные темы, поделиться своими горестями и радостями.

В настоящем салоне красоты работают профессионалы, которые всегда готовы оказать не только услуги по маникюру или сделать стрижку, но и выслушать, посоветовать и быть может посочувствовать.Салон красоты Отрадное является как раз именно таким местом, где можно получить удовольствие от всех процедур и отдохнуть душой. Данный салон предлагает большой спектр услуг, в нем есть несколько видов бань, которые оздоровят организм, а внутренний мир наполнят спокойствием.

Метки: Салон красоты Отрадное солярий турецкая баня японская баня стрижка маникюр |

Мечтаете о волшебном замке, система умный дом то, что вам нужно |

Многие из нас с детства мечтают о волшебной палочке, с помощью которой можно будет освободить себя от многих повседневных хлопот. Конечно, развитие технологий ещё не создало волшебную палочку, но за то у нас всех есть возможность сделать свой дом волшебным, как в сказке.

Это стало возможным благодаря системе умный дом, которая выполняет массу полезных функций. В зависимости от ваших настроек, данная система будет поддерживать приемлемую температуру в вашем доме, вовремя включая кондиционер, открывать окна для проветривания или наоборот включать отопление. Система будет сама следить за безопасностью и сообщать вам о всех подозрительных случаях. Даже если Вас нет дома, с помощью удаленного доступа можно имитировать присутствие в доме, тем самым обеспечить сохранность своего имущества. Конечно, всех возможностей данной системы перечесть невозможно, но можно сказать одно, что система умный дом превратит ваше жилье в волшебный замок.

Это стало возможным благодаря системе умный дом, которая выполняет массу полезных функций. В зависимости от ваших настроек, данная система будет поддерживать приемлемую температуру в вашем доме, вовремя включая кондиционер, открывать окна для проветривания или наоборот включать отопление. Система будет сама следить за безопасностью и сообщать вам о всех подозрительных случаях. Даже если Вас нет дома, с помощью удаленного доступа можно имитировать присутствие в доме, тем самым обеспечить сохранность своего имущества. Конечно, всех возможностей данной системы перечесть невозможно, но можно сказать одно, что система умный дом превратит ваше жилье в волшебный замок.

Метки: умный дом видео система умный дом |

Рибомунил |

Вот и начался учебный год, многие дети пошли в школу и детские сады. С приходом учебного года все родители задаются вопросом, как защитить детей от вирусных инфекций, которые особенно часто проявляются в осенний период. На сегодняшний день укрепление иммунитета важная и очень сложная задача. Для того чтобы ребенок мог противостоять инфекциям родители используют самые различные методы, от закаливания до постоянной профилактики специальными биодобавками и лекарственными препаратами.

Благодаря развитию современной фармацевтики защитить детей от самых распространенных лор - заболеваний можно с помощью Рибомунила, который специально создан для профилактики заболевания ЛОР-органов, основан данный препарат на рибосомах, которые при попадании в организм стимулируют защитную реакцию, тем самым приобретается иммунитет ко всем распространенным заболеваниям. Благодаря своему сбалансированному составу данный препарат можно принимать детям от 6 месяцев, поэтому если ваш ребенок впервые пошел в детский сад или школу, вы можете с помощью данного препарата защитить его от привычных инфекций.

Метки: Рибомунил заболевания ЛОР-органов укрепление иммунитета дети |

Aston Martin - вне времени и пространства |

Большинство марок автомобилей и компании - производители этих авто имеют очень интересную историю. В основном эти известные марки создавались давно и компании пройдя от истоков смогли добиться удивительных результатов в сборке и дизайне машин. Конечно, к таким маркам автомобилей нельзя отнести корейские или китайские авто, так как в основном это плагиат чужих идей и наработанного годами опыта.

Но, из всего спектра известных марок автомобилей особенно выделяются авто марки Aston Martin, почему спросите Вы, а именно потому, что автомобили выпущенные под этой маркой, так и не узнали с момента создания, что такое конвейер и штамповка. Каждая машина данной марки уникальна и непохожа на все остальные, так как все их собирают исключительно в ручную. И чтобы владелец знал, кому он обязан за свой авто в каждом автомобиле существует специальная табличка с именем сборщика. Правильнее, было бы назвать даже не сборщика, а художника и автора произведения, потому что каждая машина собираемая в ручную имеет свои ни на кого не похожие отличия.

1.

2.

3.

Читать далее...

Но, из всего спектра известных марок автомобилей особенно выделяются авто марки Aston Martin, почему спросите Вы, а именно потому, что автомобили выпущенные под этой маркой, так и не узнали с момента создания, что такое конвейер и штамповка. Каждая машина данной марки уникальна и непохожа на все остальные, так как все их собирают исключительно в ручную. И чтобы владелец знал, кому он обязан за свой авто в каждом автомобиле существует специальная табличка с именем сборщика. Правильнее, было бы назвать даже не сборщика, а художника и автора произведения, потому что каждая машина собираемая в ручную имеет свои ни на кого не похожие отличия.

1.

2.

3.

|

Метки: Aston Martin автомобиль |

Про погоду бокалы и природу |

Ох уж эти дизайнеры, думают они, и придумывают порой очень интересные вещи, которым сложно найти применение в повседневной жизни, хотя оригинально. Представила я себя, прихожу на работу на пальце перстень в виде рюмки, да еще налить себе предложу, шутка конечно. Но девушку с ремешком на запястье со встроенным бокалом вообще страшно даже вообразить. Вот, консерватор я такой неуклюжий, ничего в дизайнерской мысли положительного применительно к себе не вижу. А вообще осень началась и как-то сразу прохладой повеяло, особенно ночью свежо так, у природы плохой погоды нет, посему спасибо ей огромное, что хоть снег гне идет в начале сентября.

1.

2.

Читать далее...

1.

2.

|

Метки: дизайн искусство фото |

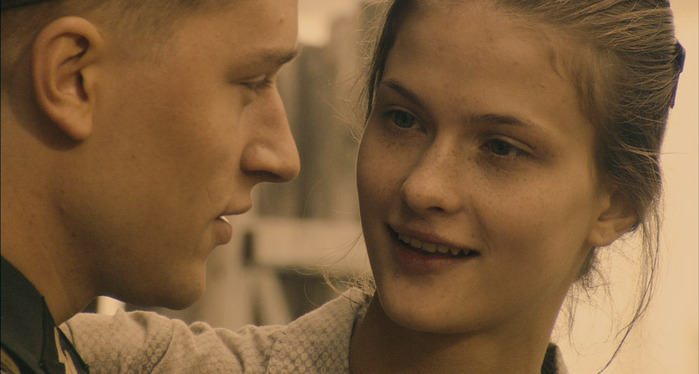

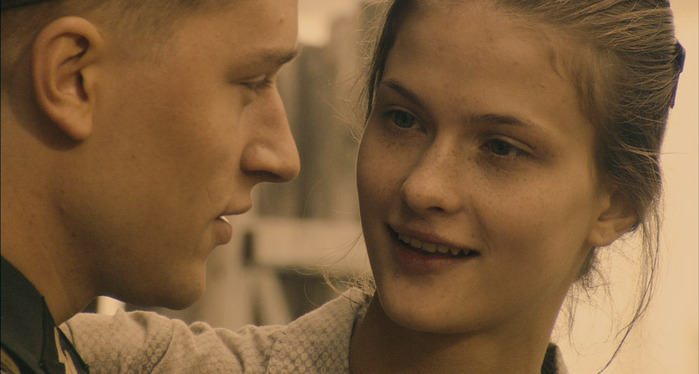

И мы опять живы |

Они стояли в тени глухого забора, и Аннушку совсем не пугали темнота и глухота, она бессознательно тянулась к нему, вставая на цыпочки, да и руки ее были слишком слабы, чтоб оттолкнуть его. Потом голова ее стала проясняться и, может, только затем, чтобы что-то оставить про запас, чтобы повторились новые поцелуи, Аннушка высвободилась, глядела, учащенно дыша, в его полузакрытые глаза, разгадывая, понял ли он, что у нее было это в первый раз,— может быть, она и не хотела, чтобы он понял.

Она снова, с хрипотцой от волнения, рассмеялась, вспомнив свои недавние терзания, и, подивившись их никчемности перед тем, что теперь появилось у нее, и опять-таки, чтобы это длилось и длилось, она снова взяла его за руку, и они пошли на звук оркестрика, звавшего их в пыльные темные улицы, к глухим кирпичным домам и заборам казарм.

Они остановились перед живой человеческой стеной, двигавшейся в темноте; и казармы, и весь город были темны от светомаскировки, но это уже не тяготило Аннушку, напротив, ее успокоительно баюкало сознание, что она — подумать только! — целовалась...

Только однажды, когда из огромного звездного зарева стремительно упала, прожгла темноту и тут же сгорела звезда, что-то дрогнуло в ней и возник бледный, неясный облик лица —не то Сашиного, не то умершего мальчика, но когда Борис спросил, что с ней, она снова все переломила в себе и потянулась к нему улыбающимися глазами.

Постепенно они привыкли к темноте, и это было похоже на пробуждение, когда она увидела себя и Бориса среди парочек и группок девчат и военных, приглушенно разговаривающих, в черной ночи ходили и замирали красные глазки папирос, вспыхивали спички, на секунду освещая улыбающиеся губы, криво зажатые папироски, потаенно мерцающие женские глаза.

ШШШШЯШШШ

***

Оркестр не играл, только флейта в непроницаемой темноте пробовала верно пробежать какой-то мотив: душновато пахло сапожной смазкой, прошедшей санобработку одеждой, как бы вынесенной наружу казармой. В другое время Аннушка сгорела бы от стыда и брезгливости, но то был мир, из которого к ней пришел Борис, и это ее уже к чему-то обязывало.

— Ты не куришь?

— Нет, а что?

— Мне хочется увидеть твое лицо...

Он обнял ее, щекоча щеку, что-то тихо говорил, но она не могла и не старалась понять что, она была, как в крепости, огороженная его руками от всего, что теснилось и разгорячено дышало вокруг в ожидании музыки.

Наконец оркестрик грянул, плотная масса тел колыхнулась, заходила, и Борис с Аннушкой сами собой начали кружиться, тут же обнаружив и вспомнив, что оба не умеют танцевать; неловкие, сталкивающиеся движения развеселили их, но они все-таки кружились, войдя в конце концов в какой-то ритм, и Аннушка не сразу поняла, почему в осыпанное звездами небо шарящие протянулись снизу из тьмы несколько бледных пучков света и в их, казалось, совсем размытых верхушках засверкала ядовито-белая муха, потом вторая и третья и к ним побежали ажурные красные нити.

Все это было уже знакомо Аннушке, она давно перестала бояться бомбежек, дневных и ночных, скорострельные зенитные пушки стояли на заднем госпитальном дворе и не раз били по немецким самолетам, задыхаясь, как в кашле, и от них уходили к запутавшейся в тенетах света мухе быстрые красные многоточия, но ей стало донельзя обидно, что немецкие самолеты появились именно в ее счастливый вечер. Оркестрик смолк.

— Воздух! Воздух! — кричали во тьме.

Толпа стала редеть, кто-то куда-то бежал, кричали женщины. Аннушка потерялась в сплошной круговерти, пока не почувствовала жесткие пальцы Бориса на своих плечах, он тряс ее, чтоб пробиться к сознанию:

— Мне надо быть в батальоне, Аннушка! Ты слышишь? Нам надо бежать.

Они смотрели в небо: там, конвульсивно извиваясь от огня, штопором шел вниз крошечный, будто игрушечный, самолетик — прожектор сопровождал его падение, пока тот не сгорел, не рассыпался прахом. Аннушка затормошила Бориса:

— Ты видел? Видел?

— Долетался, сволочь... Ну, бежим, бежим.

— Бежим? — почему-то не понимала она.

— Мне надо быть в батальоне.

Он взял ее за руку, и они побежали прямо посреди улицы, чтоб не наткнуться на что-нибудь.

В разных концах города били зенитки, колебля землю, рвались бомбы, небо пропадало в сполохах пожаров. Возмущенные удары ветра взвихрили на улице пыль, понесли в темноту грозовую сушь. Земля просила иной, живой грозы, но иссушенная порохом высь никак не могла собрать влагу, и только редкие крупные капли, будто осколки, упали в пыль, обдали плечи Аннушке и Борису.

Она снова, с хрипотцой от волнения, рассмеялась, вспомнив свои недавние терзания, и, подивившись их никчемности перед тем, что теперь появилось у нее, и опять-таки, чтобы это длилось и длилось, она снова взяла его за руку, и они пошли на звук оркестрика, звавшего их в пыльные темные улицы, к глухим кирпичным домам и заборам казарм.

Они остановились перед живой человеческой стеной, двигавшейся в темноте; и казармы, и весь город были темны от светомаскировки, но это уже не тяготило Аннушку, напротив, ее успокоительно баюкало сознание, что она — подумать только! — целовалась...

Только однажды, когда из огромного звездного зарева стремительно упала, прожгла темноту и тут же сгорела звезда, что-то дрогнуло в ней и возник бледный, неясный облик лица —не то Сашиного, не то умершего мальчика, но когда Борис спросил, что с ней, она снова все переломила в себе и потянулась к нему улыбающимися глазами.

Постепенно они привыкли к темноте, и это было похоже на пробуждение, когда она увидела себя и Бориса среди парочек и группок девчат и военных, приглушенно разговаривающих, в черной ночи ходили и замирали красные глазки папирос, вспыхивали спички, на секунду освещая улыбающиеся губы, криво зажатые папироски, потаенно мерцающие женские глаза.

ШШШШЯШШШ

***

Оркестр не играл, только флейта в непроницаемой темноте пробовала верно пробежать какой-то мотив: душновато пахло сапожной смазкой, прошедшей санобработку одеждой, как бы вынесенной наружу казармой. В другое время Аннушка сгорела бы от стыда и брезгливости, но то был мир, из которого к ней пришел Борис, и это ее уже к чему-то обязывало.

— Ты не куришь?

— Нет, а что?

— Мне хочется увидеть твое лицо...

Он обнял ее, щекоча щеку, что-то тихо говорил, но она не могла и не старалась понять что, она была, как в крепости, огороженная его руками от всего, что теснилось и разгорячено дышало вокруг в ожидании музыки.

Наконец оркестрик грянул, плотная масса тел колыхнулась, заходила, и Борис с Аннушкой сами собой начали кружиться, тут же обнаружив и вспомнив, что оба не умеют танцевать; неловкие, сталкивающиеся движения развеселили их, но они все-таки кружились, войдя в конце концов в какой-то ритм, и Аннушка не сразу поняла, почему в осыпанное звездами небо шарящие протянулись снизу из тьмы несколько бледных пучков света и в их, казалось, совсем размытых верхушках засверкала ядовито-белая муха, потом вторая и третья и к ним побежали ажурные красные нити.

Все это было уже знакомо Аннушке, она давно перестала бояться бомбежек, дневных и ночных, скорострельные зенитные пушки стояли на заднем госпитальном дворе и не раз били по немецким самолетам, задыхаясь, как в кашле, и от них уходили к запутавшейся в тенетах света мухе быстрые красные многоточия, но ей стало донельзя обидно, что немецкие самолеты появились именно в ее счастливый вечер. Оркестрик смолк.

— Воздух! Воздух! — кричали во тьме.

Толпа стала редеть, кто-то куда-то бежал, кричали женщины. Аннушка потерялась в сплошной круговерти, пока не почувствовала жесткие пальцы Бориса на своих плечах, он тряс ее, чтоб пробиться к сознанию:

— Мне надо быть в батальоне, Аннушка! Ты слышишь? Нам надо бежать.

Они смотрели в небо: там, конвульсивно извиваясь от огня, штопором шел вниз крошечный, будто игрушечный, самолетик — прожектор сопровождал его падение, пока тот не сгорел, не рассыпался прахом. Аннушка затормошила Бориса:

— Ты видел? Видел?

— Долетался, сволочь... Ну, бежим, бежим.

— Бежим? — почему-то не понимала она.

— Мне надо быть в батальоне.

Он взял ее за руку, и они побежали прямо посреди улицы, чтоб не наткнуться на что-нибудь.

В разных концах города били зенитки, колебля землю, рвались бомбы, небо пропадало в сполохах пожаров. Возмущенные удары ветра взвихрили на улице пыль, понесли в темноту грозовую сушь. Земля просила иной, живой грозы, но иссушенная порохом высь никак не могла собрать влагу, и только редкие крупные капли, будто осколки, упали в пыль, обдали плечи Аннушке и Борису.

|

Метки: мысли и мыслишки творчество война любовь |

Аннушка |

Она глядела на него с усмешливой теплинкой, и отец будто впервые заметил здоровую, ровную смуглоту, точеные, но твердые линии дочернего лица — Аннушка ли это! Он понял, что не сможет ничего запретить и внушить и ничего не надо внушать и запрещать, но наущения Марии Федоровны все же тлели в нем неприятными очажками. Аннушка поняла его, наклонилась к отцовскому лицу одновременно виноватыми и успокаивающими глазами.

— Папа, он хороший... Он сразу помягчел.

— Ты уж, Анна, соображай, что делаешь, не рви мне душу... Ну вот куда вы на ночь глядя?

— На танцы.— Она сказала это с мягкой, чуть ли не материнской улыбкой.

— Вот видишь, на танцы... Обязательно надо идти на танцы. А завтра вставать чуть свет...

— Папа...— снова как бы винилась и уговаривала его Аннушка, и

он понял, что надо отвести от души совершенно ненужную ему сейчас заботу.

— Ну, ладно, ладно... Ты же понимаешь, мы ведь двое с тобой остались на земле...

Настоящая вина охватила Аннушку — отец тоже, как Саша, ничегошеньки не знает. Она порывисто обняла его.

Вышли из дома втроем, и когда Борис прощался с отцом, ожгли Аннушку полные презрения глаза Горощихи, тяжело поднимавшейся на свое крыльцо после долгой смены в госпитале. Горощиха постояла наверху перед дверью, и у Аннушки горела спина от ее взгляда, она будто даже услышала хриплый горестный вздох, и глаза зажмурила, как от удара хлыстом, когда хлопнула Горощихина дверь.

Начало темнеть, пока они шли на звуки угнездившегося средь глухих окраинных улиц оркестрика, и чем ближе была музыка, тем сильнее Аннушка чувствовала на своей спине след «хлыста» от проклинающих Горошихиных глаз. Она нагнула голову, молчала от какой-то вины — будто предавала сейчас все, что связывало ее с «панками», с детством, с мамой, с отцом, с Сашей, с Антоном. Борис почувствовал что-то, осторожно взял ее ладонь, и тогда весь этот день снова встал в Аннушке большим светом — пропади все пропадом, вот же он рядом, ее Борис, все остальное отломлено и ушло.

Она тихо рассмеялась, раскачивая его руку, с боязливым кокетством заглядывала ему в лицо, скрывая только что пережитое и благодарно ощущая идущий через его руку сильный успокоительный ток, и когда-нибудь, через много лет, к ней, быть может, снова придет запах пыли, сгоревшей листвы, шершавинка крепких мужских скул, властный поиск его губ, кружащиеся в небе звезды...

— Папа, он хороший... Он сразу помягчел.

— Ты уж, Анна, соображай, что делаешь, не рви мне душу... Ну вот куда вы на ночь глядя?

— На танцы.— Она сказала это с мягкой, чуть ли не материнской улыбкой.

— Вот видишь, на танцы... Обязательно надо идти на танцы. А завтра вставать чуть свет...

— Папа...— снова как бы винилась и уговаривала его Аннушка, и

он понял, что надо отвести от души совершенно ненужную ему сейчас заботу.

— Ну, ладно, ладно... Ты же понимаешь, мы ведь двое с тобой остались на земле...

Настоящая вина охватила Аннушку — отец тоже, как Саша, ничегошеньки не знает. Она порывисто обняла его.

Вышли из дома втроем, и когда Борис прощался с отцом, ожгли Аннушку полные презрения глаза Горощихи, тяжело поднимавшейся на свое крыльцо после долгой смены в госпитале. Горощиха постояла наверху перед дверью, и у Аннушки горела спина от ее взгляда, она будто даже услышала хриплый горестный вздох, и глаза зажмурила, как от удара хлыстом, когда хлопнула Горощихина дверь.

Начало темнеть, пока они шли на звуки угнездившегося средь глухих окраинных улиц оркестрика, и чем ближе была музыка, тем сильнее Аннушка чувствовала на своей спине след «хлыста» от проклинающих Горошихиных глаз. Она нагнула голову, молчала от какой-то вины — будто предавала сейчас все, что связывало ее с «панками», с детством, с мамой, с отцом, с Сашей, с Антоном. Борис почувствовал что-то, осторожно взял ее ладонь, и тогда весь этот день снова встал в Аннушке большим светом — пропади все пропадом, вот же он рядом, ее Борис, все остальное отломлено и ушло.

Она тихо рассмеялась, раскачивая его руку, с боязливым кокетством заглядывала ему в лицо, скрывая только что пережитое и благодарно ощущая идущий через его руку сильный успокоительный ток, и когда-нибудь, через много лет, к ней, быть может, снова придет запах пыли, сгоревшей листвы, шершавинка крепких мужских скул, властный поиск его губ, кружащиеся в небе звезды...

|

Метки: мысли и мыслишки творчество война любовь |

Понравилось: 1 пользователю

Гуманитарная катастрофа набирает обороты |

В Сомали с каждым днем ухудшается состояние жизни населения, катастрофа стала повсеместной, засуха и жара, нашествие эпидемий сделали жизнь невыносимой. Гуманитарная помощь стран мизерная и не в состоянии отвратить гибель тысяч людей.

Читать далее...

|

Метки: голод сомали |

Биосфера спасет природу |

Российские ученые разработали само восстанавливающуюся биосферу, которая может находиться на суше или в воде при этом она может быть погружена на небольшую глубину. Эта сфера обеспечит жизнь небольшого города, так что ученые полагают, что это города будущего, которые будут располагаться в пустынях и на водах.

Читать далее...

|

Метки: наука биосфера |

Процитировано 1 раз

Это было.... |

На реке двое мужиков вырубали лед, чтобы забить им погреба на лето, и кубы речного хрусталя зеленовато, глубин светились, а рядом стояла мохноногая карая лошадь, запряженная в сани, и медленно жевала сено. За рекой по ослепительно белому ровному полю бежали серо-синие тени облаков, ломали овальную форму на склонах дальних балок, выкатывались оттуда и пропадали где-то вдалеке...

Борис замолчал.

— И все? — прошептала Аннушка.

— Да, все. Разве этого мало?

Ему стало неловко оттого, что он забылся, доверился, а его не поняли.

— Нет, нет, я понимаю,— искала его взгляд Аннушка.

Он отводил глаза.

— Я после того чуть не стал художником. Городскую студию окончил, совсем было поступил в училище.

— Вот почему ты так ярко все видишь... Утром про Обь рассказывал. Как она поднимается вверх, к Северу. Я запомнила. И сейчас... А откуда же это?

Она обвела глазами его гимнастерку, ремень и портупею, сильно пахнувшие кожей.

— Значит, тот день на Оби не определил судьбу?

Он помолчал, подумал.

_ Это как понимать судьбу —как цепочку обычных фактов биографи или как образ мыслей —Снова помолчал, видимо решая, продолжать ли.—А «это»-. Тут своя история...

Она ждала, просила глазами, чтоб он продолжал.

— Ты слышала о Матэ Залке? Он в Испании погиб, под Уэской. В Испании он носил имя генерала Лукича. Стихи еще есть о нем у Симонова: «Осколком немецкой гранаты в бою под Уэской сражен». Правда, погиб он не от гранаты. Он ехал в машине на рекогносцировку местности. Человек был горячий, храбрый, близко подъехал к позициям франкистов, артиллерия открыла по нему огонь. Прямое попадание. Шофера убило, Матэ Залка был смертельно ранен. И там погиб мой отец, он был в машине вместе с нашим советским полковником Братовым. Оки были большие друзья. Полковник Братов тоже был ранен, но остался жив. Я все узнал от него.— Он закончил чуть ли не виновато: — Для меня выбор был предопределен.

Издала, из-за деревьев, пропадающих в легких, как перышко, сумерках. стали отчетливо наплывать звуки духовой музыки, бухал, отбивая ритм, барабан — оркестр расквартированного на окраине запасного полка по вечерам играл вальсы на «пятачке» возле своих казарм, исполняя приказ военного начальства, очевидно задавшегося целью скрасить тревожную атмосферу в сущности уже прифронтового города и как-то устроить досуг бойцов — маршевые роты, формируемые полком, шли и шли на фронт.

Как-то Аннушка была в той части города, и если бы у нее спросили, она не могла бы оценить благие намерения гарнизонного начальства: от «пятачка», где смутно колыхалась в темноте толпа, от приглушенного говора с нервными всплесками женского смеха на нее повеяло именно щемящей душу временностью, обреченностью, и она поспешила уйти оттуда. Но в этот тихий сумеречный час будто какой-то голос позвал ее с Борисом, а может быть, еще неловкость того, что они были одни в Аннушкииой девичьей комнатке, гнала их из дома, но когда Борис шутя предложил ей пойти на танцы, она согласилась.

Перед самым их уходом забежал Владимир Афанасьевич — видно, Мария Федоровна успела «вправить мозги» ничего не подозревавшему отцу. Аннушка познакомила его с Борисом, Владимир Афанасьевич смерил лейтенанта отчужденным взглядом, погладил лысину, как бы пряча ее от Бориса, потянул дочь в соседнюю, свою комнатку с устоявшимся от одежды запахом типографской краски и машинного масла.

— Анна! — зашипел он, растерянно вращая глазами.

Борис замолчал.

— И все? — прошептала Аннушка.

— Да, все. Разве этого мало?

Ему стало неловко оттого, что он забылся, доверился, а его не поняли.

— Нет, нет, я понимаю,— искала его взгляд Аннушка.

Он отводил глаза.

— Я после того чуть не стал художником. Городскую студию окончил, совсем было поступил в училище.

— Вот почему ты так ярко все видишь... Утром про Обь рассказывал. Как она поднимается вверх, к Северу. Я запомнила. И сейчас... А откуда же это?

Она обвела глазами его гимнастерку, ремень и портупею, сильно пахнувшие кожей.

— Значит, тот день на Оби не определил судьбу?

Он помолчал, подумал.

_ Это как понимать судьбу —как цепочку обычных фактов биографи или как образ мыслей —Снова помолчал, видимо решая, продолжать ли.—А «это»-. Тут своя история...

Она ждала, просила глазами, чтоб он продолжал.

— Ты слышала о Матэ Залке? Он в Испании погиб, под Уэской. В Испании он носил имя генерала Лукича. Стихи еще есть о нем у Симонова: «Осколком немецкой гранаты в бою под Уэской сражен». Правда, погиб он не от гранаты. Он ехал в машине на рекогносцировку местности. Человек был горячий, храбрый, близко подъехал к позициям франкистов, артиллерия открыла по нему огонь. Прямое попадание. Шофера убило, Матэ Залка был смертельно ранен. И там погиб мой отец, он был в машине вместе с нашим советским полковником Братовым. Оки были большие друзья. Полковник Братов тоже был ранен, но остался жив. Я все узнал от него.— Он закончил чуть ли не виновато: — Для меня выбор был предопределен.

Издала, из-за деревьев, пропадающих в легких, как перышко, сумерках. стали отчетливо наплывать звуки духовой музыки, бухал, отбивая ритм, барабан — оркестр расквартированного на окраине запасного полка по вечерам играл вальсы на «пятачке» возле своих казарм, исполняя приказ военного начальства, очевидно задавшегося целью скрасить тревожную атмосферу в сущности уже прифронтового города и как-то устроить досуг бойцов — маршевые роты, формируемые полком, шли и шли на фронт.

Как-то Аннушка была в той части города, и если бы у нее спросили, она не могла бы оценить благие намерения гарнизонного начальства: от «пятачка», где смутно колыхалась в темноте толпа, от приглушенного говора с нервными всплесками женского смеха на нее повеяло именно щемящей душу временностью, обреченностью, и она поспешила уйти оттуда. Но в этот тихий сумеречный час будто какой-то голос позвал ее с Борисом, а может быть, еще неловкость того, что они были одни в Аннушкииой девичьей комнатке, гнала их из дома, но когда Борис шутя предложил ей пойти на танцы, она согласилась.

Перед самым их уходом забежал Владимир Афанасьевич — видно, Мария Федоровна успела «вправить мозги» ничего не подозревавшему отцу. Аннушка познакомила его с Борисом, Владимир Афанасьевич смерил лейтенанта отчужденным взглядом, погладил лысину, как бы пряча ее от Бориса, потянул дочь в соседнюю, свою комнатку с устоявшимся от одежды запахом типографской краски и машинного масла.

— Анна! — зашипел он, растерянно вращая глазами.

|

Метки: Мысли творчество |

Взгляд в тишину... |

Бориса Аннушка нашла у себя в «панках» возле крылечка в обществе Марии Федоровны, явно и сильно смущенной, растерянный взгляд которой говорил, что Аннушка как громом ее поразила тем, что лейтенант разыскивает племянницу..

И, видать, не мальчишка — не Саша, не Антон; в роще батальон отправки ждет, а он мозги сушит девчонке.

Аннушке стало жалко Марию Федоровну: той пора было идти на ночное дежурство, она рвалась между госпиталем и племянницей — ужель оставить одну с залетным лейтенантом, отец-то и ночевать не приходит из типографии.

Ах, Мария Федоровна, как внушить тебе, что уже не детское стеклянное солнышко залило девичье сердце. Да ведь и про собственную молодость не грешно бы вспомнить, про чадящие полынным дымом оренбургские степи — время ль было для любви, а любовь все превозмогла...

Был, тих предосенний, завечеревший в низком солнце сад за окном, и Аннушка, стоя рядом с Борисом, испытывая дразнящий страх от присутствия мужчины в своей девичьей комнатке, сказала, что с этими уходящими в лиловый полусумрак деревьями связаны ее радостные и печальные дни, и вот теперь сюда идет война, чтоб все затмить и опоганить.

Он пропустил ее слова о войне, будто не слышал их, и, мечтательно прикрыв глаза, сказал, что в жизни достаточно одного счастливого мгновения, внешне, может быть, ничем не примечательного, чтоб зажечь в тебе чувство, которое останется до конца твоих дней и, собственно, определит судьбу...

Мальчиком он часто болел малярией: болезнь, размеренная и обязательная, приходила к нему через день, и тогда все пропадало в мутном, желтом, как акрихин, мраке, но в тот день у малярии был перерыв», и он, чувствуя во всем теле сладкую слабость отдыха, вышел на берег Оби. А была весна, и уже снежница разлилась по улицам в большие, рябящие на ветру лужи, в них отражались избы и облака, пригревало солнце, и, отводя в сторону пологие ветви, тихо и протяжно дул сырой речной ветер.

Он навевал дремоту, струи теплого воздуха оглаживали лицо, не хотелось двигаться и уходить.

И, видать, не мальчишка — не Саша, не Антон; в роще батальон отправки ждет, а он мозги сушит девчонке.

Аннушке стало жалко Марию Федоровну: той пора было идти на ночное дежурство, она рвалась между госпиталем и племянницей — ужель оставить одну с залетным лейтенантом, отец-то и ночевать не приходит из типографии.

Ах, Мария Федоровна, как внушить тебе, что уже не детское стеклянное солнышко залило девичье сердце. Да ведь и про собственную молодость не грешно бы вспомнить, про чадящие полынным дымом оренбургские степи — время ль было для любви, а любовь все превозмогла...

Был, тих предосенний, завечеревший в низком солнце сад за окном, и Аннушка, стоя рядом с Борисом, испытывая дразнящий страх от присутствия мужчины в своей девичьей комнатке, сказала, что с этими уходящими в лиловый полусумрак деревьями связаны ее радостные и печальные дни, и вот теперь сюда идет война, чтоб все затмить и опоганить.

Он пропустил ее слова о войне, будто не слышал их, и, мечтательно прикрыв глаза, сказал, что в жизни достаточно одного счастливого мгновения, внешне, может быть, ничем не примечательного, чтоб зажечь в тебе чувство, которое останется до конца твоих дней и, собственно, определит судьбу...

Мальчиком он часто болел малярией: болезнь, размеренная и обязательная, приходила к нему через день, и тогда все пропадало в мутном, желтом, как акрихин, мраке, но в тот день у малярии был перерыв», и он, чувствуя во всем теле сладкую слабость отдыха, вышел на берег Оби. А была весна, и уже снежница разлилась по улицам в большие, рябящие на ветру лужи, в них отражались избы и облака, пригревало солнце, и, отводя в сторону пологие ветви, тихо и протяжно дул сырой речной ветер.

Он навевал дремоту, струи теплого воздуха оглаживали лицо, не хотелось двигаться и уходить.

|

Метки: мысли творчество |

Понравилось: 2 пользователям

Стой! кто идет? |

Нина Вильгельмовна нервно вздохнула, отстранила от себя Аннушку, тихо, кротко смотрела ей в глаза.

И пошла, худая, высокая, жалкая.

Аннушка еще раз медленно прочитала письмо... Ничего-то ты не знаешь, Саша, ничего не сказал тебе твой гороскоп, ничего—

Она свернула письмо, легко согнув по складкам, снова получился аккуратный треугольничек. Расшнуровала футболку и спрятала его на груди.

Лишь к концу дня пришло отрезвление, и в какой-то момент Аннушка похолодела от мысли — а вдруг подали состав? Борис погрузился со своим батальоном, уехал, и средь чистого поля с железным грохотом летит теплушка, Борис одиноко стоит в раздвинутой настежь двери... Он просил адрес, а она не дала!

Едва дождалась конца смены, побежала в пристанционную рощу, но еще издали увидела: стан на месте. Напряжение спало, ноги отяжелели, но она заставила себя идти и шла от дерева к дереву, обхватывая стволы,— ладони стянуло налипшей смолой. Почти крадучись ступала она по незримой границе лагеря, выискивая в роящемся скопище людей одного Бориса, пока не встал на пути часовой, совсем молоденький пухлощекий красноармеец.

— Стой, кто идет? — растерянно произнес он, не найдя других слов, кроме уставных, и не зная, что делать со снятой с плеча винтовкой.

— Мне Бориса— Лейтенанта..

От Аниушкиных умоляющих глаз, от бестолковой ситуации, совершенно не предусмотренной уставом караульной службы, боец рассердился, мячики щек стали красными.

— Какого еще Бориса? Фамилия? Какой роты? — спрашивал он.

— Фамилии я не знаю...

Он смерил Аннушку бесконечно презрительным взглядом, с мальчишеской обидой съязвил:

— Все ясно... И фамилию не спросила!

— Коробков, разговорчики на посту! — деланно строгим голосом крикнули часовому, и вольно расположившаяся на траве группка бойцов разразилась веселым хохотком.

— Коробков, действуй по уставу, командуй: «Ложись»!

Как сквозь туман Аннушка увидела глаза часового, просящие, чтоб

уходила ради бога, она поняла, наконец, как унижена в разыгравшейся веселой сценке, и, сгорая от стыда, побежала прочь от лагеря.

И пошла, худая, высокая, жалкая.

Аннушка еще раз медленно прочитала письмо... Ничего-то ты не знаешь, Саша, ничего не сказал тебе твой гороскоп, ничего—

Она свернула письмо, легко согнув по складкам, снова получился аккуратный треугольничек. Расшнуровала футболку и спрятала его на груди.

Лишь к концу дня пришло отрезвление, и в какой-то момент Аннушка похолодела от мысли — а вдруг подали состав? Борис погрузился со своим батальоном, уехал, и средь чистого поля с железным грохотом летит теплушка, Борис одиноко стоит в раздвинутой настежь двери... Он просил адрес, а она не дала!

Едва дождалась конца смены, побежала в пристанционную рощу, но еще издали увидела: стан на месте. Напряжение спало, ноги отяжелели, но она заставила себя идти и шла от дерева к дереву, обхватывая стволы,— ладони стянуло налипшей смолой. Почти крадучись ступала она по незримой границе лагеря, выискивая в роящемся скопище людей одного Бориса, пока не встал на пути часовой, совсем молоденький пухлощекий красноармеец.

— Стой, кто идет? — растерянно произнес он, не найдя других слов, кроме уставных, и не зная, что делать со снятой с плеча винтовкой.

— Мне Бориса— Лейтенанта..

От Аниушкиных умоляющих глаз, от бестолковой ситуации, совершенно не предусмотренной уставом караульной службы, боец рассердился, мячики щек стали красными.

— Какого еще Бориса? Фамилия? Какой роты? — спрашивал он.

— Фамилии я не знаю...

Он смерил Аннушку бесконечно презрительным взглядом, с мальчишеской обидой съязвил:

— Все ясно... И фамилию не спросила!

— Коробков, разговорчики на посту! — деланно строгим голосом крикнули часовому, и вольно расположившаяся на траве группка бойцов разразилась веселым хохотком.

— Коробков, действуй по уставу, командуй: «Ложись»!

Как сквозь туман Аннушка увидела глаза часового, просящие, чтоб

уходила ради бога, она поняла, наконец, как унижена в разыгравшейся веселой сценке, и, сгорая от стыда, побежала прочь от лагеря.

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Штуша кутуша |

Сегодня на меня навалилась невероятная злость, такая зеленая и противная, даже не знаю с чего, просто Штуша кутуша и все тут. Вот позлилась я целые пол дня, даже собиралась пару старых тарелок грохнуть, но влом было убирать потом стекла. Вот так бывает же несанкционированная злость бурлит и все тут) А вот теперь думаю зря злилась, надо было отсыпной день устроить с чипсами еще какой-нибудь гадостью в виде пепси или колы. а теперь уже почти ночь. Всем приятных сновидений)))

и еще

и еще

|

Метки: видео мысли эмоции штуша кутуша |

Понравилось: 1 пользователю

С Троицей |

Всех моих друзей поздравляю с праздником! Пусть добро войдет в каждый дом!

|

Метки: поздравления праздник |

Понравилось: 1 пользователю

Милый, великий звездочет….. |

Если бы кто-то мог ей изобразить ее же такой, какой она была вчера, Аннушка посмеялась бы над собой: как она могла жить без того, чем владеет сегодня? Все ее. Никому. Ни столечко. Ни полстолечко!

Саша... Какой умница! Будто знал, что у нее за день сегодня.

Аннушка держала в руках сложенное треугольничком письмо — война уже научила обходиться без клея и конвертов, и бумага была серая, шершавая, как шинельное сукно.

Сашино письмо напомнило ей бумажную шапочку-пилотку; в пятом, кажется, классе она с ребятами мастерила такие, а потом белые шапочки, белые блузки, красные галстуки, кулаки над головой: No pasa-гап!

Милый, милый великий звездочет... Пишет, что завтра он пойдет в первый бой и что ребята в отделении, как на подбор, сам черт с такими не страшен, а также и снабжение хорошее — пища, патроны и все прочее, словом, полный порядок. Вот только он обещал ей показать августовское небо, красивые, яркие созвездия — Лебедя, Лиру, Волосы Вероники... Но она и сама может их увидеть, пусть возьмет у мамы его телескоп и карту звездного неба. «...Ты легко найдешь их, это ни с чем не сравнимое зрелище! А нашу с тобой звезду — Звезду Анны — я все-таки открою, ты слышишь? Открою! Когда победим...»

«Открою... Победим...» — слышала Аннушка далекий Сашин голос, потом, вспомнив что-то, счастливо рассмеялась: да ведь она уже нашла свою звезду!

— Хорошее письмо? Я так рада.— Нина Вильгельмовна недоверчиво смотрела на Аннушку, выжидательно щерила зубы.

Неожиданно для себя Аннушка обняла ее, уткнулась в худое плечо, не то смеялась, не то всхлипывала:

— Очень хорошее... Очень хорошее письмо... Вы простите меня. Нина Вильгельмовна.

— Да что же прощать, девочка! Ты напишешь ему?

— Напишу, напишу...

— Он пишет тебе, что идет в бой? Я тоже получила письмо, мне он написал.

— Да, да, и мне написал.

— Он будто рад этому— Мальчик... Все ему видится в романтическом свете.

|

Метки: мысли жизнь любовь война творчество |

Письмо... |

Но вот теперь, при виде военного лагеря, Аннушке снова пригрезились и медленные перескоки стреноженной лошади в сухом разнотравье, и легкий сизый дымок над таганком, близь и даль соединились, и то безоглядное, детское ощущение счастья, и тихая грусть прощания — они тоже с ней, теперь это ее доля.

Когда расставались с Борисом, забыла, что все на этом может оборваться. Ему не хотелось покидать Аннушку, он нервно поводил плечами, видно, досадовал на незащищенность от чужих глаз, на то, что его ждут: негромкий сдержанно-требовательный голос уже окликнул его. Аннушка почувствовала, как дрожит его рука.

— Вы в курятник лазили, а у меня руки дрожат,— невесело пошутил он.

Потом в нем прорвалось что-то, и голос был глух, разорван волнением:

— Если нас отправят...

Сегодня не должны... но все же, если отправят, я напишу тебе, дай мне свой адрес... Слышишь?

Ты слышишь?

Но Аннушка плохо слышала, что он говорил, она совсем не понимала, почему в его глазах тоска и смятение.

Странное спокойствие владело ею. Она ободряюще улыбалась ему, чтобы и он был спокоен, и почти насильно отпустила его, как отпускают ребенка, чтоб он сам сделал первые шаги, и пошла прочь.

— Аннушка! — позвал он ее.

Она оглянулась, и снова ничто не поколебало ее, и Аннушка никак не могла свести расходящиеся в улыбке губы.

Пришла в госпиталь Нина Вильгельмовна, принесла Аннушке письмо от Саши, и что-то в Аннушке, в ее блаженной улыбке поразило ее.

— Что с тобой, девочка?

— Да ровным счетом ничего! — ответила она, смеясь, почти с вызовом.

|

Метки: мысли и мыслишки творчество война любовь |

Понравилось: 1 пользователю