|

|

Домовой не нечисть!Вторник, 10 Декабря 2024 г. 11:10 (ссылка)

|

| Метки: фолклор фольклор русские традиции русское сказки сказочные персонажи мифические существа | Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество |

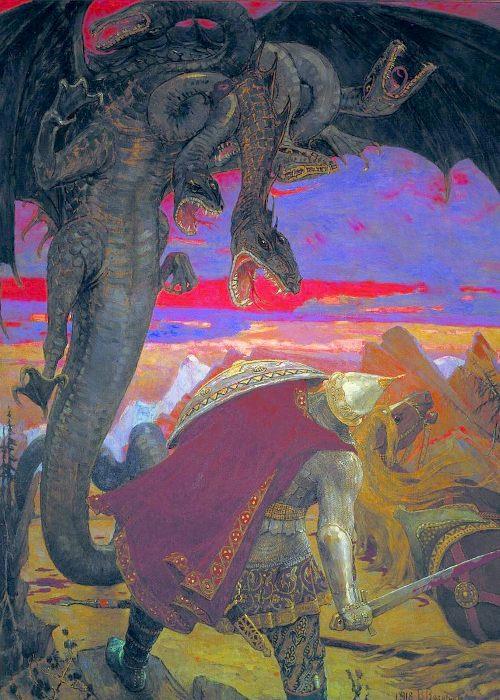

Итак дорогие мои читатели, продолжим исследование фольклорных реалий, на которые я опираюсь при создании цикла "Лесной техникум". И сегодня мы поговорим про одного очень популярного персонажа – про Змея Горыныча.

Итак дорогие мои читатели, продолжим исследование фольклорных реалий, на которые я опираюсь при создании цикла "Лесной техникум". И сегодня мы поговорим про одного очень популярного персонажа – про Змея Горыныча.

И действительно, Змей Горыныч чрезвычайно популярен в... современных интерпретациях русского фольклора и эпоса: в кино, начиная с советской поры, в литературных обработках и интерпретациях сказок, в фэнтези... Но если мы покопаемся в первоисточниках (в оригинальном русском эпосе) то... всяких страшных змиев там, конечно, хватает, вот только Горынычей среди них нет. Ну, почти нет. Змея Горыныча поминают в былине о Добрыне Никитиче и змее Горыныче. Пожалуй и фсё! В остальных былинах это может быть Тугарин Змеевич, просто Змей, в сказках – змей о 6 – 12 головах и многих хвостах, чудо-юдо о 10 головах о 100 хоботах, но вот именно змея с отчеством Горыныч как-то не встречается.

История удивительным образом напоминает Деда Мороза: популярный фольклорный персонаж, который впервые появляется в СССР в 30-е годы, когда советское правительство вернуло празднование новогодних ёлок для детей. Так и с Горынычем: складывается впечатление, что советские режиссёры взяли из сказок образ многоголового змея, как персонификация вражьей силы, и дали ему отчество/фамилию Горыныч. И это мгновенно прижилось, причём настолько, что для массового сознания стало само собой разумеющимся, что раз зловредный огнедышаще-летающий змей – значит обязательно Горыныч. И кажется, что так было всегда...

То-есть, в конечном итоге, получается, что З. Горыныч – эдакий симулякр несуществующего фольклорного персонажа, собравший образы мифических чудовищ, с которыми бьётся герой сказок. И в этом смысле он, конечно же, не совсем симулякр.

Заметим, что тема мифических змеев, чудовищ, с которыми бьются герои мифов, весьма и весьма обширна, поднимает в пластах общественного бессознательного очень древние пласты и взывает к вопросам лютой конспирологии. То-есть всего того, о чём, собственно и идёт речь в "Лесном техникуме". Посему к вопросу о змеях мы ещё вернёмся, а сейчас я немного расскажу

Из всего вышесказанного ясно, что в "Техникуме" змеи Горынычи – чистой воды спекуляция. Хотя нет, не чистой. Как всегда у меня имеются некоторые обоснования.

Горыныч, если следовать правилам русского языка, это вообще-то отчество, что бы там ни навыдумывали филологи. А в русских сказках есть персонаж по имени Горыня.

Персонаж очень древний, в сказках и былинах появляется эпизодически, как правило вместе со своими братьями – Дубыней и Усыней.

Все три брата – богатыри, предположительно из рода асилков – древних хтонических существ, строивших наш мир. Но, завершив строительство, асилки не знали куда девать свою силу, поэтому принялись хулиганить: горами кидаться, леса корчевать, реки поворачивать, за то боги их и перебили. Остались четверо: Святогор, Горыня, Дубыня и Усыня. Все четверо стоят на страже прохода из яви в навь и обратно. Больше всего сведений об асилках сохранилось в белорусском фольклоре да и само слово происходит из белорусского языка.

Интересно, что в сказках Горыня, Дубыня и Усыня почти всегда выступают вместе, так что некоторые исследователи считают их триединой сущностью, что в книге нашло отражение в сцене посвящения, которое проходит главный герой (книга 4-я, "За тридевять земель").

Также в книге асилки – древняя могущественная цивилизация, противостоявшая Древним, основавшим Общество Девяти Неизвестных. Они более дружелюбны людям, чем Древние, но их деятельность всё равно непонятна для людей. Да что там для людей! Даже прямой их наследник, Горыныч, тот самый, который ящур-пращур, оставленный приглядывать за оставшимися на земле и в Рифейских горах артефактами, не может их понять. И наследие их тяжело для человека, не зря Горыныч, он же Кузнец, говорит:

– А ему и надо своего зверя отпустить, а вот кто кого в нём одолеет, зверь человека или человек зверя...

– От тебя, ящерка, зависит, – вклинилась старшая змеева жена, которая назвалась Златой.

– Я не ящерка, – на автомате откликнулась Ильмера. – Я – гадюка.

– Да хоть птичка певчая, – хмыкнула младшая жена, Рогнеда, – важно, что выбирать между ящером и человеком он будет ради тебя.

– Я не одна...

– Но сейчас при нём ты, – отрезала Злата.

– А ты, мелкий, тоже об этом помни, – медленно произнёс Кузнец, сосредоточенно глядя в кружку. – Ну... за тех, кто не справился... – произнёс он и сделал большой глоток мёда. Ваня повторил его жест и вдруг его осенило:

– А ведь у тебя, родоначальник, ещё братья были!

– Да, – кивнул Кузнец. – А ты думал, просто так про горынычей страшные сказки рассказывают? Не просто это, совладать с дикой силой. Кто-то ящером перекинулся и забыл про человеческое, кто-то не смог с огнём совладать, ушёл от людей, в пещеру спрятался. А ведь без людей дичаешь, по себе знаю. Так что конец-то всегда один. А чтобы не забыть человеческое, надо, чтобы тебя среди людей что-то держало. Кого-то красна девица держит, кого род его и дом, кого Родина. Вот тебя, что держит?

А подробнее про Горынычей читайте в четвёртой книге цикла. Скоро выйдет пятая, там про Горынычей будет ещё больше.

| Метки: сказки сказочные персонажи мифы мифические существа легенды русское былины история загадки истории литература фэнтези | Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество |

Что-то меня подтолкнуло сегодня поговорить о загадочной, таинственной и благословенной Гиперборее, легендарной земле, лежащей на крайнем севере, месте обитания богов, могущественных магов... в общем, и прочая и прочая всего самого хорошего. В том числе и хорошего, благодатного климата...

Что-то меня подтолкнуло сегодня поговорить о загадочной, таинственной и благословенной Гиперборее, легендарной земле, лежащей на крайнем севере, месте обитания богов, могущественных магов... в общем, и прочая и прочая всего самого хорошего. В том числе и хорошего, благодатного климата...

ЧАВО? Благодатного климата? За полярным-то кругом? Но не спешите, начнём по порядку.

Почему Я и почему вотпрямщаз?

Да потому, что Гиперборея упоминается в цикле "Лесной техникум", пока только вскользь, но потом будет больше и важнее (это я уже насчёт пятой книги подкатываю). Так что можете считать эту статью большим заделом на будущее.

В цикле Гиперборея упоминается (пока только) в двух местах: На лекции по волшебным землям в третьей книге:

– Гиперборея!

– А вот с Гипербореей вынужден вас разочаровать, – развёл руками географ. – Это была вполне реальная страна, располагалась на месте Северного Ледовитого океана. В последний ледниковый период уровень моря упал примерно на сто метров, а сам Северный океан промёрз практически до дна, в результате на его поверхности образовались совершенно уникальные условия. С одной стороны очень суровые, а с другой – там развилась очень продуктивная экосистема. Ну и люди там поселились, предки индоевропейских народов. Именно там и зародилось земледелие, а уже потом оно пришло в так называемый Благодатный Полумесяц.

Надеюсь, народец помнит, что такое Благодатный Полумесяц? Сейчас его чаще называют "Плодородным", калька с английского "Fertile Crescent", но принятое в советской науке название "Благодатный", введённое, кстати, самим Вавиловым, лучше отражает суть региона. Ну да это так, вковелл для совсем любознательных читателей, а мы снова про Гиперборею. Второй раз её поминают в 4-й книге. Во-первых, на лекции по истории Общества Девяти Неизвестных, которую Виталия устроила для Светы и Вики:

– ...Память об этой войне осталась в многочисленных сказаниях. Самое полное и адекватное описание сохранилось в Махабхарате...

– Битва при Курукшере? – влезла Света.

– Именно. Только произошла она не на территории Индостана и существенно раньше, чем даже считают ведические учёные. Случилось это в глубине арктических равнин...

– В Гиперборее? – снова влезла Света.

– Именно! А поскольку там сейчас плещется Северный Ледовитый океан, следы этого безобразия официальной науке пока недоступны.

Но чуть позже герои узнают, что есть и другая Гиперборея:

– ...Тем более, что Рифейские горы – граница владений Борея, там он не так властен, как в других местах. Это граница Гипербореи, а там дуют свои ветры.

– Как Гиперборея?! – возмутилась Ильмера. – Ведь Гиперборея это...

– Знаю, знаю, – отмахнулась Гарафена, – люди называют так северные равнины времён последнего оледенения. Но истинная, волшебная Гиперборея лежит за Рифейскими горами!

Но сегодня мы поговорим о земной, исторической Гиперборее, которую иногда называют Арктидой.

Откуда есть пошло?

Вообще-то, легенда о Гиперборее пришла к нам от греков. Согласно их мифам, далеко на севере, за Рифейскими горами, в которых стоит замок северного ветра Борея, лежит благодатная страна с прекрасным мягким климатом, где земля родит сама, где не знают болезней, а все жители этой страны – мудрецы, художники и поэты. Земля эта богата, благословенна и боги там ходят среди людей.

Лежит эта страна за Рифейскими горами, владениями северного ветра, Борея, потому и ГИПЕРборея, что значит: "за Бореем", "дальше Борея".

Казалось бы легенда, НО!

Арктическая прародина в ведах

Именно так называется книга, которую в начале XX века написал и опубликовал Бал Гангадхар Тилак. Брахман старой закалки, знавший наизусть всю Ригведу и много чего из других вед. Кроме того, в Бомбейском университете он получил европейское образование, большей частью юридическое, но и основы естественных наук тоже освоил. И вот он обратил внимание на удивительную вещь: Описания астрономических событий в Ригведе сходятся только в том случае, если предположить, что описывали их с точки зрения человека, находившегося возле Северного полюса лет эдак десять тысяч тому назад.

Офф. наука, естественно, всё отвергла, но предложить альтернативное объяснение до сих пор как-то не получается. Я не буду вдаваться в детали и споры, просто примем этот вывод к сведению. А книгу, вне зависимости от отношения к Арктической гипотезе, рекомендую прочитать. Для общего образования.

Но, опять же: Люди? Жили? На Северном полюсе? Э! Не спешите с выводами! Ибо воистину

Современная наука делает удивительные выводы

Прежде всего: Что такое 10 тыщ лет назад? Это самый финал крайнего (но, увы, скорее всего не последнего) глобального оледенения – Валдайского. А в ходе этого оледенения условия на Земле вообще и в области Арктиды в частности были существенно отличны от современных. Прежде всего, уровень океанов был на 130 метров ниже современного. По некоторым гипотезам (вполне себе обсуждаемым современной наукой как возможные), Северный Ледовитый в эту эпоху промёрз до дна или около того, а вот на его ледяной поверхности происходили удивительные вещи! Северные реки, текущие с Сибирской равнины выносили на его поверхность огромное количество плодородного ила (Нил давится от зависти), и на этих полях начинала расти растительность. Валдайское (последнее) оледенение продолжалось без малого 100 тысяч лет и за это время речные наносы покрыли почти всю поверхность замёрзшего океана, образовав толщи вечной мерзлоты с тонким, но чрезвычайно плодородным слоем на самой поверхности. На этих равнинах развилось удивительное биологическое сообщество, которое сейчас называют мамонтовой тундростепью. Основой растительного покрова были злаки, костяком животного мира – мегафауна: мамонты, олени, обязательно гигантские, шерстистые носороги и прочие чудовища. А кушали их не менее чудовищные хищники: гигантские львы, пещерные медведи, чудовищных размеров волки и так далее.

Главной особенностью тундростепи была её немыслимая в современных условиях биологическая продуктивность. По сравнению с ней современные саванны – голодное место, а ведь биологическая продуктивность саванн считается самой высокой на сегодня. Потому тамошние народы и не создают цивилизацию: Нафига же, если квадратный километр саванны сам по себе поставляет еды больше, чем два квадратных километра самой навороченной суперсовременной фермы? А мамонтовые тундростепи были ещё более продуктивны, несмотря на то, что гнездились вокруг полюса. Сами боги велели людям селиться в столь богатых землях! Но, в отличие от африканских саванн, была у тундростепи одна неприятная особенность. Сезонность. Пол года длилась суровая полярная ночь, когда приходилось выживать за счёт сделанных летом запасов. Идеальные условия для возникновения цивилизации вообще и производящего хозяйства в частности!

Ах, да, климат. Все современные модели показывают, что лето в Арктиде было намного более тёплым, чем сегодня! Насчёт зимы утверждать не берусь, но, возможно, она тоже была мягче, ибо уровень Арктиды лежал на 130 метров ниже уровня современного моря. Это лишние 130 метров воздуха над головой, которые дают дополнительный парниковый эффект.

Но всё хорошее однажды кончается. С потеплением уровень океана стал повышаться, причём очень быстро. На памяти одного поколения на месте плодородных степей появились сначала болота, а потом и озёра, частенько солёные. Наши предки, древние... нет, ещё даже не арии, а протоарии, предки не только индоевропейских, но и многих родственных нам народов, стали уходить на юг, в привычные им степи и очень быстро достигли Благодатного полумесяца, куда и принесли свои обычаи обработки земли. Хотя на самом деле речь скорее всего идёт о причерноморских степях, но не современных, а тех, что были затоплены в результате черноморского потопа в VI тысячелетии до Н.Э. Тогда предки уже собственно арийских народов были вытеснены в районы современного северного причерноморья, откуда уже распространились по всем современным ареалам. Именно поэтому их появление на историческом поле датируется V тысячелетием до Н.Э.

Так что осваивая сейчас Арктику мы просто возвращаемся на свою историческую прародину.

И это, конечно же, далеко не всё, что я могу рассказать про Арктиду. Там ещё очень много интересного, в том числе и из того, что поставляет офф. наука. Но статья и так получилась большая, поэтому пока хватит.

| Метки: мифы мифическая география история древний мир древние цивилизации древняя история гиперборея загадки истории россия русское | Комментарии (2)КомментироватьВ цитатник или сообщество |

Ещё один объект магической географии, занимающий важное место в 4-й книге "Лесного техникума" – Лысая гора. Место весьма таинственное.

Опять же, поразительный факт: в сказках и былинах мы про Лысую гору ничего не встречаем, но место это знаменитое настолько, что даже и общеизвестное. В позднем славянском и немецком (а по большому счёту – общеевропейском) фольклоре функционал этой горы идентичен, вне зависимости от национальной принадлежности: это место сборища ведьм, место проведения шабашей. И описание, включая отождествление с известными топонимами (о чём позже) одинаково: гора, как правило – доминирующая в данной местности, чья вершина свободна от леса. Так Лысую гору представляют и в Испании, и в Германии, и на Украине, и даже во Владимирской области. Такой широкий ареал практически идентичных представлений говорит о о древности и важности образа Лысой горы.

Что же это такое?

Горы в индоевропейской (арийской) мифологи всегда занимали важное место и почти во всех мифологических системах выделялась какая-то Очень Важна Гора. Гора Меру в индуизме, вокруг которой вращаются все светила, гора Олимп у древних греков, где живут боги. Примеры можно множить. Несомненно, что образ горы для индоевропейских народов очень важен, но это не объясняет распространённости образа Лысой горы в германской, кельтской и славянской культурах. Откуда же взялся этот образ?

Известно, что по мере христианизации менялась и "полярность" древних богов. Боги были объявлены демонами, а ритуалы служения им – шабашами нечистой силы. По современным археологическим данным, на вершинах многих известных Лысых гор обнаружены остатки языческих капищ. Таким образом мы можем предположить, что в легендах о Лысой горе сохранилась историческая память о языческих временах и проходивших на этих вершинах служениях древним богам.

В "Лесном техникуме"

В 4-й книге есть две Лысые горы. Одна – на острове Буян. Ну это естественно: Буян – сосредоточие мира, там есть первопричина всего, в том числе и самая исходная Лысая гора:

В самом начале герой получает совет от своего друга водяного:

– Тогда, спроси у Ветра.

– Где ж его найти?

– На высокой горе – ответил Федя. – Но не на всякой. Среди Рифейских гор есть такая, где ветры собираются потолковать, на вершине острова Буян тоже можно поговорить с ветрами.

Про Рифейские горы разговор особый, а вот на Буяне Лысая гора занимает центральное место, вокруг неё размещены капища всех богов:

На следующее утро они выступили на Лысую гору – куполообразная, окружённая лесом и покрытая лугами горная вершина, доминирующая на острове, она и правда выглядела как выбритая тонзура на голове монаха.

А там, на вершине горы, их ждёт встреча с Северным ветром:

...к середине второго дня они вышли на самую высокую точку острова (или где-то около).

Встали, огляделись. Берег отсюда был не виден, всё-таки покатость этой "лысины" недостаточно велика для этого, но вот синее-синее море, расстилающееся до самого горизонта, редкие кучевые облака поднимались как башни и на них можно было смотреть сбоку. Какое-то время они любовались открывшимся видом, Ваня даже сделал несколько снимков, прежде чем приступить к делу. Собравшись с духом он выкликнул:

– Ветры, ветры! Вы сильны и могущественны, вы веете во всех землях и даже там, где нет земли. И даже между звёзд проникает ваше дуновение! Вы можете овевать целые континенты и проникать в самые узкие щели! Ничто не укроется от вашего взгляда! Вы же знаете, где моя невеста!

Вокруг зашумело, в воздухе соткались туманные лица, которые ни на секунду не оставались неизменными и постоянно двигались. Один такой лик проплыл очень близко от путников и когда кончик его длинной развевающейся бороды приблизился к ним, их чуть не сбросило с горы. И вдруг пространство заполнил могучий бас, от которого сотрясалось всё нутро и весь мир вокруг:

– Что тебе искать невесту, когда твоя невеста уже с тобой?

IRL

Как уже было сказано, Лысая гора – довольно известный топоним. Вот некоторые самые известные:

Лысая гора под Киевом (а ныне – давно уже в черте города). На самом деле – аж целых три штуки. Одну по ходу срыли, другая – вообще овраг, ну а третью переоборудовали в приличных размеров городской парк.

Гора Броккен в Германии. На самом деле – довольно неприятное место. Холодно, туманно (до 300 дней в году – туманы), ветренно.

Лысая гора вблизи Гороховца, Владимирская область.

При желании свою Лысую гору можно найти практически в любой местности.

| Метки: мифы мифическая география легенды легендарные места сказки русское русская глубинка былины фэнтези славянское фэнтези | Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество |

Четвёртый том "Лесного техникума" – хороший повод поговорить о волшебной географии (и не только, но пока ограничимся географией). А именно, о тех землях, которых нет на карте, но которые вполне достижимы для героев мифов и легенд. У каждого народа есть что-то своё на эту тему, что же есть у нас, у славян?

Прежде всего на память приходит легендарный остров Буян. Но вот, что интересно: в сказках и былинах остров Буян поминают крайне редко, а вот в заговорах – почти постоянно. Также его можно встретить в апокрифических Отречённых книгах, прежде всего в Голубиной книге. Но там почти нет подробностей, зато сам Буян выступает как центр, а скорее – некое сосредоточие нашего мира. Там живут: птица Гагана – всем птицам мать, единственная птица, что даёт молоко, змея Гарафена, всем змеям мать, хранительница Алатырь камня. Бел-горюч Алатырь камень – всем камням отец, Пчелиная Матка – старшая из пчелиных маток, Идрик зверь – всем зверям отец. Там же, где-то рядом ошивается и рыба Кит – всем рыбам мать.

А ещё в Голубиной книге сказано, что в самом начале времён летала над миром уточка, несла в клюве Алатырь камень. Не удержала его в клюве, уронила в окиян-море. Стал там камень этот расти, вырос, поднялся над волнами скалой белокаменной. То-есть остров Буян и есть тот самый Алатырь камень. Выходит, что Буян – первопредок и первоисточник любой земли вообще. Понятное дело, что Буян получается слишком значимым объектом, чтобы трепать его в сказках.

Искать ли его на Земле?

Очевидно, что нет. Буян – элемент мифической географии, относящейся ко "времени сновидений". Но, тем не менее, на него можно попасть, найти к нему дорогу. Как? Поиск пути на Буян – подвиг духа, который каждый совершает самостоятельно.

Буян в "Лесном техникуме"

В цикле "Лесной техникум" остров Буян появляется в 4-й книге, где герой отправляется выручать свою невесту – в полном соответствии с канонами сказочного сюжета.

В полном соответствии с каноном, Ваня получает совет от бабы Яги:

– Ну, садись касатик, поведай, чего невесел, – приветствовала она Ваню. – Никак собрался за зазнобой своей идти?

– Собрался. Вот за советом пришёл. Или за советом надо к вам в избушку идти?

Яга на это руками всплеснула:

– Нет! Ну что за народ пошёл? Идёт зазнобу свою выручать, а всё норовит на халяву проехаться!

Но совет она тем не менее даёт:

– ...а вот на Буян съезди. Ты волхв, вот и приложись к Алатырь-камню, он, бывает, подсказывает. Ну и до Гарафены может чего донесло...

Доплыть до Буяна не просто, тем более, что враги ставят герою препоны, но, также в полном согласии со сказочным каноном, герой по дороге получает подсказки и помощь. Прежде всего, друг водяной дарит ему волшебную лодку, способную доплыть куда угодно. Дальнейшие подсказки он получает уже на Буяне.

Что же герой находит на Буяне?

Встречает героев довольно вредная птица Гагана:

Ваня с Ильмерой быстро оделись, свернули лагерь, упаковали рюкзаки, прибрали за собой весь мусор и поднялись повыше, к указанной птицей гряде, где Ваня разглядел более-менее удобное место для перевала. И когда они уже подтащили к этому месту лодку, птица прилетела снова.

– А, да. Забыла сказать. Там ещё заливчик удобный, не то что этот, и пристань налажена.

Сказав это, птица, громко каркнув, взмахнула крыльями и улетела, снова обдав путников пылью и потоком прибрежного мусора.

Ваня только глубоко вдохнул и выдохнул, а вот мавка не сдержалась:

– Ну почему все птицы – сволочи!

Змея Гарафена, что сторожит Алатырь камень, даёт Ване несколько дельных советов.

Кроме Алатырь камня, на Буяне есть ещё один таинственный артефакт – Чёрное Руно. Что это выяснить так и не удалось, но в заговорах оно связано с Гарафеной и Алатырь камнем.

Ну а что ещё герои встретят на Буяне – не стану спойлерить. Читайте сами!

| Метки: сказки мифы мифическая география легенды легендарные места русское былины остров буян фэнтези славянское фэнтези | Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество |

| « Предыдущие 30 Следующие 30 » |

<русское - Самое интересное в блогахСтраницы: 1 .... 6 7 [8] 9 10 |

|

|

LiveInternet.Ru |

Ссылки: на главную|почта|знакомства|одноклассники|фото|открытки|тесты|чат О проекте: помощь|контакты|разместить рекламу|версия для pda |