Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://habrahabr.ru/rss/new/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://feeds.feedburner.com/xtmb/hh-new-full, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

[Перевод] Аутентификация в Node.js. Учебные руководства и возможные ошибки |

Сразу скажу, что я всё ещё нахожусь в поиске надёжного, всеобъемлющего решения для аутентификации в Node/Express, которое способно составить конкуренцию Devise для Rails. Однако, удручающая ситуация в сфере руководств подвигла меня на подготовку этого материала. Тут я разберу некоторые наиболее распространённые ошибки в области аутентификации и расскажу о том, как их избежать.

Выше я говорил о «неопытных разработчиках». Кто они? Например — это тысячи фронтенд-программистов, брошенных в водоворот серверного JS, которые пытаются набраться практического опыта из руководств, либо просто копипастят всё, что попадётся под руку и устанавливают всё подряд с помощью npm install. Почему бы им не вложить время в серьёзное изучение вопроса? Дело в том, что они копипастят не от хорошей жизни, им приходится из кожи вон лезть, чтобы уложиться в сроки, установленные аутсорс-менеджерами, или кем-то вроде креативных директоров рекламных агентств.

На самом деле, пока я искал подходящее руководство по аутентификации, я проникся ощущением, что каждый Node-программист, у которого есть блог, опубликовал собственный тьюториал, посвящённый тому, как «делать это правильно», или, точнее, о том, «как это делается».

Ещё одна неоднозначная вещь в разработке для Node.js заключается в отсутствии некоего всеобъемлющего, надёжного решения для аутентификации. Этот вопрос, в основном, рассматривается в качестве чего-то вроде упражнения для программиста. Стандартом де-факто для Express.js является Passport, однако, это решение предлагает лишь набор стратегий аутентификации. Если вам нужно надёжное решение для Node, вроде Platformatec Devise для Ruby on Rails, вам, вероятно, придётся обратиться к Auth0 — стартапу, который предлагает аутентификацию как сервис.

Passport, в отличие от полномасштабного Devise, представляет собой промежуточный программный слой, который, сам по себе, не охватывает все части процесса аутентификации. Используя Passport, Node-разработчику придётся создать собственное API для механизма токенов и для сброса пароля. Ему придётся подготовить маршруты и конечные точки аутентификации пользователей. На нём же лежит и создание интерфейсов с использованием, например, некоего популярного языка шаблонов. Именно поэтому существует множество учебных руководств, которые направлены на помощь в установке Passport для Express.js-приложений. Практически все они содержат те или иные ошибки. Ни одно из них не позволяет создать полномасштабное решение, необходимое для работающего веб-приложения.

Хотелось бы отметить, что я не собираюсь нападать на конкретных создателей этих руководств, скорее я использую их ошибки для того, чтобы продемонстрировать проблемы с безопасностью, связанные с развёртыванием ваших собственных систем аутентификации. Если вы — автор подобного руководства — дайте мне знать, если после чтения этого материала внесёте в своё руководство правки. Сделаем экосистему Node/Express безопаснее и доступнее для новых разработчиков.

Ошибка первая: хранилище учётных данных

Начнём с хранилища учётных данных. Запись и чтение учётных данных — это вполне обычные задачи в сфере управления аутентификацией, и традиционный способ решения этих задач заключается в использовании собственной базы данных. Passport является промежуточным программным обеспечением, которое просто сообщает нашему приложению: «этот пользователь прошёл проверку», или: «этот пользователь проверку не прошёл», требуя модуля passport-local для работы с хранилищем паролей в локальной базе данных. Этот модуль написан тем же разработчиком, что и сам Passport.js.

Прежде чем мы спустимся в эту кроличью нору учебных руководств, вспомним об отличной шпаргалке по хранению паролей, подготовленной OWASP, которая сводится к тому, что нужно хранить высокоэнтропийные пароли с уникальной «солью» и c применением односторонних адаптивных функций хэширования. Тут можно вспомнить и bcrypt-мем с codahale.com, даже несмотря на то, что по данному вопросу имеются некоторые разногласия.

Я, в поиске того, что мне нужно, повторяя путь нового пользователя Express.js и Passport, сначала заглянул в примеры к самому passport-local. Там оказался шаблон приложения Express 4.0., который я мог скопировать и расширить под свои нужды. Однако, после простого копирования этого кода, я получал не так уж и много полезностей. Например, здесь не оказалось подсистемы поддержки базы данных. Пример подразумевал простое использование некоторого набора аккаунтов.

На первый взгляд всё вроде бы нормально. Перед нами — обычное интранет-приложение. Разработчик, который воспользуется им, загружен донельзя, у него нет времени что-то серьёзно улучшать. Неважно, что пароли в примере не хэшируются. Они хранятся в виде обычного текста прямо рядом с кодом логики валидации. А хранилище учётных данных здесь даже не рассматривается. Чудная получится система аутентификации.

Поищем ещё одно учебное руководство по passport-local. Например, мне попался этот материал от RisingStack, который входит в серию руководств «Node Hero». Однако, и эта публикация мне совершенно не помогла. Она тоже давала пример приложения на GitHub, но имела те же проблемы, что и официальное руководство. Тут, однако, надо отметить, что 8-го августа стало известно о том, что RisingStack теперь использует bcrypt в своём демонстрационном приложении.

Далее, вот ещё один результат из Google, выданный по запросу

express js passport-local tutorial. Руководство написано в 2015-м. Оно использует Mongoose ODM и читает учётные данные из базы данных. Тут есть всё, включая интеграционные тесты, и, конечно, ещё один шаблон, который можно использовать. Однако, Mongoose ODM хранит пароли, используя тип данных String, как и в предыдущих руководствах, в виде обычного текста, только на этот раз в экземпляре MongoDB. А всем известно, что экземпляры MongoDB обычно очень хорошо защищены.Вы можете обвинить меня в пристрастном выборе учебных руководств, и вы будете правы, если пристрастный выбор означает щелчок по ссылке с первой страницы выдачи Google.

Возьмём теперь материал с самого верха страницы результатов поиска — руководство по passport-local от TutsPlus. Это руководство лучше, тут используют bcrypt с коэффициентом трудоёмкости 10 для хэширования паролей и замедляют синхронные проверки хэша, используя

process.nextTick.Самый верхний результат в Google, это руководство от scotch.io, в котором так же используется bcrypt с меньшим коэффициентом трудоёмкости, равным 8. И 8, и 10 — это мало, но 8 — это очень мало. Большинство современных bcrypt-библиотек используют 12. Коэффициент трудоёмкости 8 был хорош для административных учётных записей восемнадцать лет назад, сразу после выпуска первой спецификации bcrypt.

Если даже не говорить о хранении секретных данных, ни одно из этих руководств не показывало реализацию механизма сброса паролей. Эта важнейшая часть системы аутентификации, в которой немало подводных камней, была оставлена в качестве упражнения для разработчика.

Ошибка вторая: система сброса паролей

Схожая проблема в области безопасности — сброс пароля. Ни одно из руководств, находящихся в верхней части поисковой выдачи, совершенно ничего не говорит о том, как делать это с использованием Passport. Чтобы это узнать, придётся искать что-то другое.

В деле сброса пароля есть тысячи способов всё испортить. Вот наиболее распространённые ошибки в решении этой задачи, которые мне довелось видеть:

- Предсказуемые токены. Токены, основанные на текущем времени — хороший пример. Токены, построенные на базе плохого генератора псевдослучайных чисел, хотя и выглядят лучше, проблему не решают.

- Неудачное хранилище данных. Хранение незашифрованных токенов сброса пароля в базе данных означает, что если она будет взломана, эти токены равносильны паролям, хранящимся в виде обычного текста. Создание длинных токенов с помощью криптографически стойкого генератора псевдослучайных чисел позволяет предотвратить удалённые атаки на токены сброса пароля методом грубой силы, но не защищает от локальных атак. Токены для сброса пароля следует воспринимать как учётные данные и обращаться с ними соответственно.

- Токены, срок действия которых не истекает. Если срок действия токенов не истекает, у атакующего есть время для того, чтобы воспользоваться временным окном сброса пароля.

- Отсутствие дополнительных проверок. Дополнительные вопросы при сбросе пароля — это стандарт верификации данных де-факто. Конечно, это работает как надо лишь в том случае, если разработчики выбирают хорошие вопросы. У подобных вопросов есть собственные проблемы. Тут стоит сказать и об использовании электронной почты для восстановления пароля, хотя рассуждения об этом могут показаться излишней перестраховкой. Ваш адрес электронной почты — это то, что у вас есть, а не то, что вы знаете. Он объединяет различные факторы аутентификации. Как результат, адрес почты становится ключом к любой учётной записи, которая просто отправляет на него токен сброса пароля.

Если вы со всем этим никогда не сталкивались, взгляните на шпаргалку по сбросу паролей, подготовленную OWASP. Теперь, обсудив общие вопросы, перейдём к конкретике, посмотрим, что может предложить экосистема Node.

Ненадолго обратимся к npm и посмотрим, сделал ли кто-нибудь библиотеку для сброса паролей. Вот, например, пакет пятилетней давности от в целом замечательного издателя substack. Учитывая скорость развития Node, этот пакет напоминает динозавра, и если бы мне хотелось попридираться к мелочам, то я мог бы сказать, что функция

Math.random() предсказуема в V8, поэтому её не следует использовать для создания токенов. Кроме того, этот пакет не использует Passport, поэтому мы идём дальше.Stack Overflow здесь тоже особенно не помог. Как оказалось, разработчики из компании Stormpath любят писать о своём IaaS-стартапе в любом посте, хоть как-то связанным с этой темой. Их документация тоже всплывает повсюду, они также продвигают свой блог, где есть материалы по сбросу паролей. Однако, чтение всего этого — пустая трата времени. Stormpath — проект нерабочий, 17 августа 2017-го он закрывается.

Ладно, возвращаемся к поиску в Google. На самом деле, такое ощущение, что интересующая нас тема раскрыта в единственном материале. Возьмём первый результат, найденный по запросу

express passport password reset. Тут снова встречаем нашего старого друга bcrypt, с даже меньшим коэффициентом трудоёмкости, равным 5, что значительно меньше, чем нужно в современных условиях.Однако, это руководство выглядит довольно-таки целостным по сравнению с другими, так как оно использует

crypto.randomBytes для создания по-настоящему случайных токенов, срок действия которых истекает, если они не были использованы. Однако, пункты 2 и 4 из вышеприведённого списка ошибок при сбросе пароля в этом серьёзном руководстве не учтены. Токены хранятся ненадёжно — вспоминаем первую ошибку руководств по аутентификации, связанную с хранением учётных данных.Хорошо хотя бы то, что украденные из такой системы токены имеют ограниченный срок действия. Однако, работать с этими токенами очень весело, если у атакующего есть доступ к объектам пользователей в базе данных через BSON-инъекцию, или есть свободный доступ к Mongo из-за неправильной настройки СУБД. Атакующий может просто запустить процесс сброса пароля для каждого пользователя, прочитать незашифрованные токены из базы данных и создать собственные пароли для учётных записей пользователей, вместо того, чтобы заниматься ресурсоёмкой атакой по словарю на хэши bcrypt с использованием мощного компьютера с несколькими видеокартами.

Ошибка третья: токены API

Токены API — это тоже учётные данные. Они так же важны, как пароли и токены сброса паролей. Практически все разработчики знают это и стараются очень надёжно хранить свои ключи AWS, коды доступа к Twitter и другие подобные вещи, однако, к программам, которые они пишут, это часто не относится.

Воспользуемся системой JSON Web Tokens (JWT) для создания учётных данных доступа к API. Применение токенов без состояния, которые можно добавлять в чёрные списки и нужно запрашивать, это лучше, чем старый шаблон API key/secret, который использовался в последние годы. Возможно, наш начинающий Node.js-разработчик где-то слышал о JWT, или даже видел пакет passport-jwt и решил реализовать в своём проекте стратегию JWT. В любом случае, JWT — это то место, где кажется, что все попадают в сферу влияния Node.js. (Почтенный Томас Пташек заявит, что JWT — это плохо, но я сомневаюсь, что его кто-нибудь услышит).

Поищем по словам

express js jwt в Google и откроем первый материал в поисковой выдаче, руководство Сони Панди об аутентификации пользователей с применением JWT. К несчастью, этот материал нам ничем не поможет, так как в нём не используется Passport, но пока мы на него смотрим, отметим некоторые ошибки в хранении учётных данных:- Ключи JWT хранятся в виде обычного текста в GitHub-репозитории.

- Для хранения паролей используется симметричный шифр. Это означает, некто может завладеть ключом шифрования и расшифровать все пароли. К тому же, тут наблюдаются неправильные взаимоотношения между ключом шифрования и секретным ключом JWT.

- Здесь, для шифрования данных в хранилище паролей, используется алгоритм AES-256-CTR. AES вообще не стоит использовать, и данный его вариант ничего не меняет. Я не знаю, почему был выбран именно этот алгоритм, но только одно это делает зашифрованные данные уязвимыми.

Да уж… Вернёмся к Google и поищем ещё руководств. Ресурс scotch.io, который, в руководстве по passport-local, проделал замечательную работу, касающуюся хранилища паролей, просто игнорирует свои же идеи и хранит пароли в новом примере в виде обычного текста.

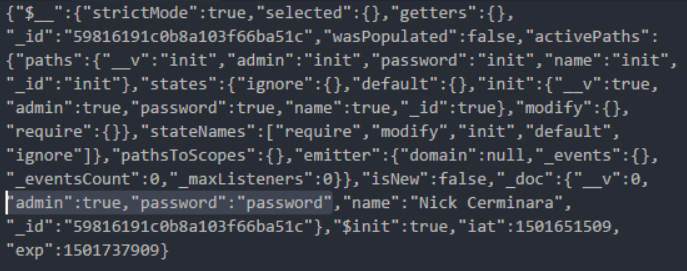

Однако, я решил дать этому руководству шанс, хотя его нельзя рекомендовать любителям копипастить. Это из-за одной интересной особенности, которая заключается в том, что тут выполняется сериализация объекта пользователя Mongoose в JWT.

Клонируем репозиторий этого руководства, следуя инструкциям развернём и запустим приложение. После нескольких

DeprecationWarning от Mongoose можно будет перейти на http://localhost:8080/setup и создать пользователя. Затем, отправив на /api/authenticate учётные данные — «Nick Cerminara» и «password», мы получим токен, Просмотрим его в Postman.

JWT-токен, полученный из программы, описанной в руководстве scotch.io

Обратите внимание на то, что JWT-токен подписан, но не зашифрован. Это означает, что большой фрагмент двоичных данных между двумя точками — это объект в кодировке Base64. По-быстрому его раскодируем и перед нами откроется кое-что интересное.

Что может быть лучше пароля в виде обычного текста

Теперь любой, у кого есть токен, даже такой, срок действия которого истёк, имеет пароль пользователя, а заодно и всё остальное, что хранится в модели Mongoose. Учитывая то, что токен передаётся по HTTP, завладеть им можно с помощью обычного сниффера.

Как насчёт ещё одного руководства? Оно рассчитано на новичков и посвящено аутентификации с использованием Express, Passport и JWT. В нём наблюдается та же уязвимость, связанная с раскрытием информации. Следующее руководство, подготовленное стартапом SlatePeak, выполняет такую же сериализацию. На данном этапе я прекратил поиски.

Ошибка четвёртая: ограничение числа попыток аутентификации

Я не нашёл упоминаний об ограничении числа попыток аутентификации или о блокировке аккаунта ни в одном из рассмотренных руководств.

Без ограничения числа попыток аутентификации, атакующий может выполнить онлайновую атаку по словарю, например, с помощью Burp Intruder, в надежде получить доступ к учётной записи со слабым паролем. Блокировка аккаунта так же помогает в решении этой проблемы благодаря требованию ввода дополнительной информации при следующей попытке входа в систему.

Помните о том, что ограничение числа попыток аутентификации способствует доступности сервиса. Так, использование bcrypt создаёт серьёзную нагрузку на процессор. Без ограничений, функции, в которых вызывают bcrypt, становятся вектором отказа в обслуживании уровня приложения, особенно при использовании высоких значений коэффициента трудоёмкости. В результате обработка множества запросов на регистрацию пользователей или на вход в систему с проверкой пароля создаёт высокую нагрузку на сервер.

Хотя подходящего учебного руководства на эту тему у меня нет, есть множество вспомогательных библиотек для ограничения числа запросов, таких, как express-rate-limit, express-limiter, и express-brute. Не могу говорить об уровне безопасности этих модулей, я их даже не изучал. В целом, я порекомендовал бы использовать в рабочих системах обратный прокси и передавать обработку ограничения числа запросов nginx или любому другому балансировщику нагрузки.

Итоги: аутентификация — задача непростая

Скорее всего авторы учебных руководств будут защищать себя со словами: «Это лишь объяснение основ! Уверены, никто не будет использовать этого в продакшне!». Однако, я не могу не указать на то, что эти слова не соответствуют действительности. Это особенно справедливо, если к учебным руководствам прилагается код. Люди верят словам авторов руководств, у которых гораздо больше опыта, чем у тех, кто руководства читает.

Если вы — начинающий разработчик — не доверяйте учебным руководствам. Копипастинг кода из таких материалов, наверняка, приведёт вас, вашу компанию, и ваших клиентов, к проблемам в сфере Node.js-аутентификации. Если вам действительно нужны надёжные, готовые к использованию в продакшне, всеобъемлющие библиотеки для аутентификации, взгляните на что-то, чем вам удобно будет пользоваться, на что-то, что обладает большей стабильностью и лучше испытано временем. Например — на связку Rails/Devise.

Экосистема Node.js, несмотря на свою доступность, всё ещё таит множество опасностей для JS-разработчиков, которым нужно срочно написать веб-приложение для решения реальных задач. Если ваш опыт ограничивается фронтендом, и ничего кроме JavaScript вы не знаете, лично я уверен в том, что легче взять Ruby и встать на плечи гигантов, вместо того, чтобы быстро научиться тому, как не отстрелить себе ногу, программируя подобные решения с нуля для Node.

Если вы — автор учебного руководства, пожалуйста, обновите его, в особенности это касается шаблонного кода. Этот код попадёт в продакшн.

Если вы — убеждённый Node.js-разработчик, надеюсь, вы нашли в моём рассказе что-нибудь полезное, касающееся того, чего лучше не делать в вашей системе аутентификации, основанной на Passport. Наверняка, если такая система у вас уже есть, что-то в ней сделано неправильно. Я не говорю о том, что мой материал покрывает все возможные ошибки аутентификации. Создание системы аутентификации для Express-приложения — это задача разработчика, который понимает все тонкости конкретного проекта. В результате получиться у него должно что-то качественное и надёжное. Если вы хотите обсудить вопросы защиты веб-приложений на Node.js — отправьте мне сообщение в Twitter.

Автор публикации сообщает, что 7-го августа, с ним связались представители RisingStack. Они сообщили о том, что в их учебных руководствах пароли больше не хранятся в виде обычного текста. Теперь в коде и руководствах они используют bcrypt.

Кроме того, он, вдохновлённый откликами на свой материал, создал этот документ, в котором намеревается собрать всё лучшее из области аутентификации в Node.js.

Уважаемые читатели! Что вы можете сказать об организации системы аутентификации в веб-приложениях, основанных на Node.js?

|

Метки: author ru_vds разработка веб-сайтов информационная безопасность node.js javascript блог компании ruvds.com разработка безопасность аутентификация passport.js express.js |

Узники системы |

Привет! Меня зовут Ваня. За последние 10 лет меня покидало по разным специализациям. Я занимался и фул стек веб-разработкой, и мобильными приложениями, а последние лет 5 — играми. Теперь вот в Microsoft занесло. Хочу поделиться историей о том как менялось мое отношение к разным особенностям профессии.

Когда я был еще личинкой разработчика, я любил программирование больше всего на свете. Возможность писать код (Да еще и получать за это деньги!) туманила разум. Получив свою первую профессиональную работу веб-разработчиком, я был на седьмом небе от счастья и не мог поверить, что так бывает. Но не все так просто...

В этой бочке нашлась ложка дегтя — менеджеры.

Выкидыши системы. Они не понимали и не хотели понимать почему фичу, которую они просят, нельзя сделать быстро. А я не хотел объяснять. Я хотел писать код. Хотел чтобы мне не мешали. Они заставляли меня создавать задачи в трекере и логгировать время. Они заставляли меня ходить на митинги полные пустых разговоров. Зачем все это?

Я просто хочу писать код. Почему я должен общаться с этими людьми? Они не понимают и десятой части того, о чем я говорю. Как было бы хорошо избавиться от всей этой бюрократической чуши! Игры! В разработке игр наверняка нет всей этой ереси!

Глоток свободы

И вот, спустя несколько лет я попал в мир грез. Разработка игр. Я устроился в новообразовавшуюся студию. Кроме меня и моей начальницы больше никого не было. Она мне дала общее описание проекта. Никаких деталей. И сказала, мол, начни делать что-нибудь. Неделю я просто писал код, работая над прототипом. Никаких митингов, никаких таск-трекеров, никаких отчетов. С меня ничего не спрашивали. Я подумал: "Боже, я что в рай что ли попал?". Свобода!

Мы реализовывали все клевые идеи, которые только появлялись в нашей голове. Было весело. Но однажды на нас сверху спустили требования и сроки. Все изменилось. Объем работы вырос. Я один не справлялся. Мы наняли несколько разработчиков.

Мы реализовывали все клевые идеи, которые только появлялись в нашей голове. Было весело. Но однажды на нас сверху спустили требования и сроки. Все изменилось. Объем работы вырос. Я один не справлялся. Мы наняли несколько разработчиков.

Мы делили работу между собой, но работали очень неформально. Сроки, конечно, были, но никто не дышал в затылок. В какой-то момент я заметил, что мы часто обсуждаем важные детали устно. Это приводило к тому, что мы забывали что-то доделать, или забывали о некоторых задачах и багах совсем. Они просто терялись.

Мы хаотично переключались от багов к задачам и наоборот. Это подтолкнуло нас к первому шагу в сторону порядка — таск трекер. А ведь я так это не любил. Мне всегда это казалось чисто формальным и совсем не нужным.

Мы стали все фиксировать в трекере. Со временем. Стали меньше забывать о чем-то. Мы не теряли баги. В хаосе появился кусочек порядка. Мы начали фокусироваться только на самых важных задачах. Мы стали понимать сколько успеем за неделю.

В этот момент я осознал, что все эти процессы, которые мне казались бюрократией, были придуманы людьми не просто так.

Погружение

Не знаю, то ли это я стал опытнее, то ли это бремя ответственности за проект, свалившееся на меня как на лида. Но я начал понимать, что мы тратим кучу времени на какие-то левые вещи.

Пока мы разрабатывали игрушку, очень важно было постоянно получать фидбек, чтобы двигаться в правильном направлении. Мы постоянно собирали билды и выкладывали их на портал, чтобы люди могли поиграть. Фактически, мы работали по Agile схеме. Но у нас не было стендапов. Спринта официально тоже не было, но мы работали итерациями длиной в неделю. Спринт планнинг был условным, а ревью и ретроспективы не было совсем. Иначе говоря, у нас не было митингов с кучей пустой болтовни, и я не заметил какого-либо ущерба от этого.

Пока мы разрабатывали игрушку, очень важно было постоянно получать фидбек, чтобы двигаться в правильном направлении. Мы постоянно собирали билды и выкладывали их на портал, чтобы люди могли поиграть. Фактически, мы работали по Agile схеме. Но у нас не было стендапов. Спринта официально тоже не было, но мы работали итерациями длиной в неделю. Спринт планнинг был условным, а ревью и ретроспективы не было совсем. Иначе говоря, у нас не было митингов с кучей пустой болтовни, и я не заметил какого-либо ущерба от этого.

Разработка прототипа предполагает, что все делается очень быстро. А это означает и частую сборку билдов для демонстрации проделанной работы. В то время мы писали на C++, и время сборки билда нас удручало. В конце концов у нас бомбануло от того что билд нужно собирать несколько раз в день. Мы поставили билд сервер и настроили:

- сборку билда по коммиту

- деплой билда в демо-портал

- уведомление о том, что билд не собрался и список предполагаемых виновников

Сколько времени освободилось! Больше не надо было прерываться посреди задачи, чтобы собрать билд для "шишек", которые хотят его посмотреть прямо сейчас.

С появлением билд сервера пришла новая проблема. Билд стал часто ломаться. Хотя мы и могли сказать "Берите предыдущий билд, последний пока не работает" — это был не самый удобный вариант.

Проблема заключалась в том, что все коммитили в master. Многие коммитили не убедившись, что их коммит не поломал билд. Или не привнес регрессионный баг. Чтобы побороть эту проблему, пришлось внедрить еще одно правило. Мы стали работать по git flow.

Мы стали строго следовать ему и прониклись его идеологией. Работа стала легче. Легче стало сливать изменения в один бранч. Мы разделили билды на release, dev-stable, nightly. Все стали ответственнее относиться к тому, что они делают. Позже мы стали уделять внимание и коммит-месседжам. Привязывать их к тикетам в таск-трекере.

После первого релиза приложения, как это бывает, от юзеров стало поступать много жалоб. Приложение падает, это не работает, то, сё. Проблема была в том, что мы никак не могли получить подробной информации из жалобы. Нам нужно было либо воспроизвести баг силами QA, либо найти способ получить диагностическую информацию. QA может отловить только маленькую часть ошибок. На самые лютые баги всегда натыкаются ваши лояльные пользователи.

Все это потребовало внедрения системы аналитики и мониторинга, которые помогли нам диагностировать кучу проблем, о которых мы даже не подозревали. О многих ошибках юзеры даже не сообщали. В моем воображении они просто орали матом, а потом удаляли игру к чертям.

Мы не хотели сильно портить свою карму, поэтому стали проверять все ошибки, которые сыпятся с продакшен билдов. Никто не хочет стать сейлзом в следующей жизни, поэтому такие баги фиксились довольно быстро.

На границе

Вот так, я начал практиковать те вещи, которые раньше ненавидел. Презрение сменилось пониманием. Пришло и осознание, что проблема не в процессах, а в том как их трактуют. Проблема, как оказалось, глобальна. Люди, придумавшие Scrum, хотели сделать жизнь разработчиков лучше. Но за годы оно превратилось в то, что авторы назвали Dark Scrum.

Взяв простые и понятные правила, люди смогли извратить их до неузнаваемости. А потом стали жаловаться, что Scrum не работает.

В последнее время все говорят о DevOps. У термина куча определений. Но я знаю одно — DevOps должны делать жизнь людей проще. Нужно быть на границе между хаосом и порядком. Крайностей быть не должно. Свалиться в анархию и тонуть в сумбурности процессов — плохо. Ровно как и стремиться к тотальному контролю. Заставлять людей следовать процессам, которые только мешают.

Найти баланс сложно. Но чтобы его найти, нужно хотеть этого. У вас три пути:

- тихонько ныть, что все плохо, но молчать, надеясь что почему-то станет лучше

- взять все в свои руки и бороться за то, чтобы процессы помогали вам, а не мешали

- искать нового работодателя, надеясь что там все будет лучше

В любом случае, решать только вам.

DevOps — не только про разработку. Есть еще Operations, которые вне рамок данной статьи. Но там тоже нужен порядок.

В следующей статье я расскажу о шагах к порядку. Многим они известны. Но я расскажу о нюансах, которые я понял за последние годы.

|

Метки: author PoisonousJohn программирование блог компании microsoft разработка практики программирования процессы разработки |

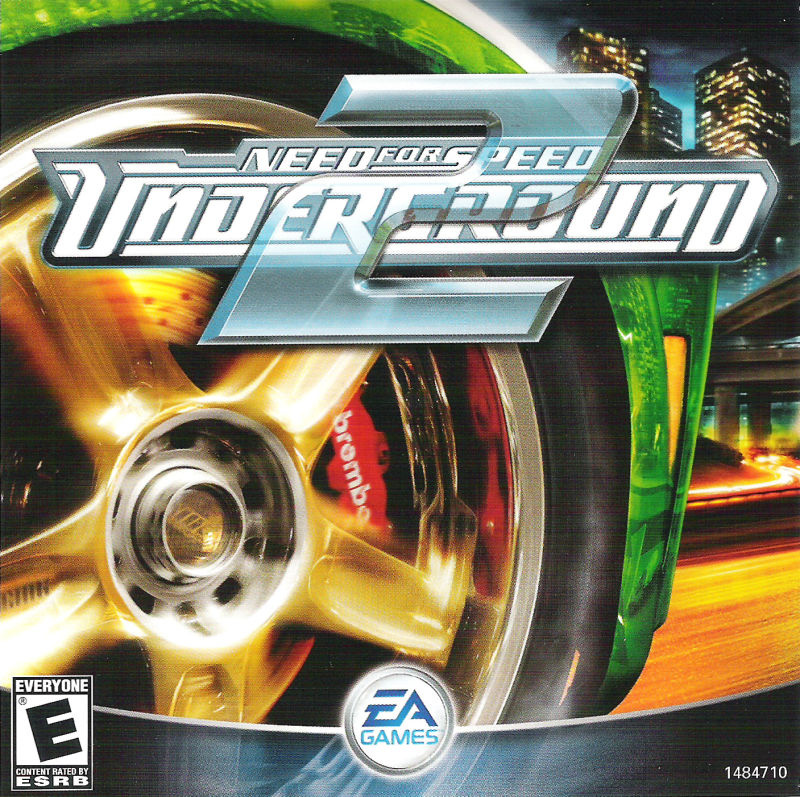

Timebug часть 2: интересные решения от EA Black Box |

Предыстория.

Во время написания предыдущей части этой эпопеи вокруг неправильно посчитанных времен трасс я непроизвольно попытался затронуть как можно больше игр. Делать дополнительную работу было лень, поэтому я искал симптомы во всех играх серии NFS, что у меня были на тот момент. Под раздачу попал и Underground 2, но изначальных симптомов я там не нашел:

Как видно из картинки (она кликабельна, кстати), IGT подсчитывается другим способом, который явно завязан на int, а потому накопления ошибки не должно было быть. Я радостно заявил об этом в нашем коммьюнити и планировал уже забыть об этом, но нет: Ewil вручную пересчитал некоторые видео и снова обнаружил разницу во времени. Мы решили, что пока у нас нет времени разбираться с этим и я сконцентрировался на уже известной тогда проблеме, но вот сейчас я смог выделить себе время и заняться именно этой игрой.

Симпотмы.

Я изучил поведение глобального таймера и обнаружил, что его «сбрасывают» с каждым рестартом гонки, с каждым выходом в меню и вообще в любой удобный момент. Это не входило в мои планы, потому что связь с уже известной проблемой потерялась окончательно, и этот таймер просто не должен был ломаться. От отчаяния я записал прохождение 10 кругов и руками посчитал время. К моему удивлению, времена круга там были на 100% точны.

А этот int таймер почему-то сбрасывается не в 0, а устанавливается в 4000.

Единственное, что оставалось – дизассемблировать и смотреть, что же там не так. Не вдаваясь в подробности покажу псевдокод процедуры, которая считает это несчастное IGT:

if ( g_fFrameLength != 0.0 )

{

float v0 = g_fFrameDiff + g_fFrameLength;

int v1 = FltToDword(v0);

g_dwUnknown0 += v1;

g_dwUnknown1 = v1;

g_dwUnknown2 = g_dwUnknown0;

g_fFrameDiff = v0 - v1 * 0.016666668;

g_dwIGT += FltToDword(g_fFrameLength * 4000.0 + 0.5);

LODWORD(g_fFrameLength) = 0;

++g_dwFrameCount;

g_fIGT = (double)g_dwIGT * 0.00025000001; // Divides IGT by 4000 to get time in seconds

}

Ну, во-первых:

g_dwIGT += FltToDword(g_fFrameLength * 4000.0 + 0.5);

Изначально этот код показался мне совершенно бессмысленным. Зачем это умножать на 4000, а потом еще добавлять половинку?

На самом деле, это очень хитрая магия. 4000 всего лишь константа, которая пришла кому-то из разработчиков в голову… А вот +0.5 это такой интересный способ округления по законам математики. Добавьте половинку к 4.7 и при обрубании до int получите 5, а при добавлении и округлении 4.3 получим 4, как и хотели. Способ не самый точный, но, наверное, работает быстрее. Лично я возьму на заметку.

А теперь, дорогие читатели, я хочу поиграть с вами в игру. Посмотрите на полный псевдокод выше и попробуйте найти там ошибку. Если устанете или вам просто не интересно, переходите к следующей части.

Ошибка.

Ошибка под спойлером, чтобы случайно не подсмотреть. Немного поясню: 0.01(6) это 1/60 секунды. Весь код выше, судя по всему, это попытка подсчета и компенсирования подлагивания движка, но они не учли то, что не все играют в 60fps. Отсюда и получился тот самый интересный результат, когда в моем видео все круги совпали с действительностью, а у Ewil’а нет. Он играет с выключенной вертикальной синхронизацией, а игра заблокирована на максимум 120 fps и, соответственно, для его компьютера код отрабатывал неправильно. Я слегка доработал код выше и привел его в человеческий вид:

if ( g_fFrameLength != 0.0 )

{

float tmpDiff = g_fFrameDiff + g_fFrameLength;

int diffTime = FltToDword(v0);

g_dwUnknown0 += diffTime; // Some unknown vars

g_dwUnknown1 = diffTime;

g_dwUnknown2 = g_dwUnknown0;

g_fFrameDiff = tmpDiff - diffTime * 1.0/60;

g_dwIGT += FltToDword(g_fFrameLength * 4000 + 0.5);

g_fFrameLength = 0;

++g_dwFrameCount;

g_fIGT = (float)g_dwIGT / 4000; // Divides IGT by 4000 to get time in seconds

}

Здесь видно, что при подсчете отставания изначально используется действительное время кадра, а в дальнейшем используются захардкоженные 60 фпс. SUSPICIOUS!

Выключаю vsync и получаю 120 кадров в секунду. Иду записывать видео и получаю примерно 0.3 секунды разницы на круге. Бинго!

Дело осталось за малым, пропатчить хардкорные 60фпс на хардкорные 120фпс. Для этого смотрим ассемблерный код и находим адрес, по которому находится эта магическая константа: 0х007875BC.

На этот раз я не стал писать никаких особых программ, а просто руками в Cheat Engine изменил значение этой переменной на необходимое. После этого я еще раз записал 10 кругов и посчитал время – IGT и RTA наконец совпадали.

На самом деле, они совпадали не на 100%. Но в большинстве своем из-за того, что запись видео очень сильно просаживала мне частоту кадров, из-за чего игра переставала адекватно рассчитывать разницу времен. Но в целом разница была в районе 0.02 секунды.

Я еще немного поискал в коде, на что влияют те переменные, что так усердно высчитывались в процедуре подсчета времени. Нашел я не очень много, но g_fDiffTime используется где-то в движке рядом с g_fFrameTime. Скорее всего, мое предположение о компенсации подлагивания оказалось верным. Но кто этих разработчиков знает то.

Послесловие.

Я даже не знаю, в который раз я натыкаюсь на игру, которая предполагает 60 кадров в секунду. Это очень плохой стиль написания игр, и я настоятельно рекомендую вам, читатели, учитывать разницу в железе. Особенно если вы инди-разработчик. И совсем особенно если вы разрабатываете на ПК. Для консолей добиться различных мощностей железа не получится, а на ПК из-за этого постоянно всплывают проблемы. А еще есть мониторы с 120/144Hz частотой обновления, и даже больше. Да и g-sync уже подъехал.

Но NFS – это порты с консолей, так что в решениях часто наблюдается чисто консольный подход: предположить, что ФПС не поднимется выше 60 (30, 25, any number), и многие решения наглухо затачиваются именно под это число кадров в секунду. Увы, это стало сильнее проявляться в новых частях серии.

На этот раз статья получилась не такой уж объемной, хотя простора для исследований тут много. Надеюсь, найдется еще что-то интересное в этих играх, о чем можно будет рассказать.

|

Метки: author GrimMaple реверс-инжиниринг reverse engineering reverse-engineering bug |

IT ШКОЛА SAMSUNG от лица ученика |

Привет Хабр! В этой статье я расскажу об it-школе от компании Samsung в России от лица выпускника.

Что написано на сайте школы:

IT ШКОЛА SAMSUNG – программа дополнительного образования по основам IT и программирования. Она открыта для школьников старших классов в более чем 20 городах России.

Благодаря обучению в IT ШКОЛЕ SAMSUNG учащиеся получают знания по основам IT, а также навыки самостоятельной разработки мобильных приложений на языке Java под Android.

Учебный курс программы создан специалистами Исследовательского центра Samsung при поддержке ведущих преподавателей Московского физико-технического института (МФТИ).

Занятия проходят в классах, оборудованных современной техникой Samsung (планшетами, ноутбуками, электронной доской) под руководством профессиональных преподавателей. Обучение бесплатное. Продолжительность курса — 1 год.

Я прошел обучение в данной школе в этом году. И есть несколько мыслей по этому поводу.

Программирование и IT–отрасль в целом очень активно развиваются и постоянно нужны новые сотрудники в различных сферах. Жаль, что подобных курсов для подрастающего поколения очень мало, а курсов, дающих твердый фундамент для развития в будущем вообще катастрофически не хватает.

IT ШКОЛА SAMSUNG — галопом по европам. За 1 год обучения охватывается слишком много тем (от синтаксиса языка Java, до Retrofit, SQLite, Облачных платформ), из-за чего одного только посещения занятий оказывается недостаточно. На каждую тему выделяется методичка с теорией, д/з.

Однако, чтобы полностью понять тему, необходимо самостоятельно гуглить материал и практиковаться. Я не говорю, что это плохо, совсем наоборот. Воспитывать в себе способность к самообучению — круто.

В данной школе предоставляют всё необходимое для учебы — ноутбуки, планшеты, кабеля. Удобно, если нет своих устройств.

Не знаю, как в других городах, но мне понравился преподавательский состав. 24/7 доступны для вопросов.

Занятия проходят в группах до 30 человек, имеется перерыв на чай. Хорошее решение, т.к. за урок надо усвоить большое кол-во информации и без 15-минутного отдыха мозг вскипает.

В конце года каждый ученик для получения сертификата обязан сдать свой индивидуальный проект.

Что это значит: ученик самостоятельно, или с кем-то в паре, должен разработать приложения под ОС Андроид и продемонстрировать его работоспособность. Довольно интересно, да и мотивация есть на весь год обучения.

Помимо того, среди проектов учеников проводится конкурс, который проходит в несколько этапов. Конкуренция довольно серьезная, так что работать приходится много. Победители получают приятные призы.

Курс разбит на несколько модулей. По окончанию каждого из них ученики пишут тест. На основе результатов тестов в конце года выдается сертификат.

Сертификат бывает двух типов: лиловый и золотой. Понятно, что золотой круче. Он выдается, если ученик успешно защитил свой проект и сдал все тесты выше отметки n.

Сертификат дает бонусы при поступлении в некоторые ВУЗы России (как говорят организаторы, список постоянно пополняется).

Что в итоге? Небольшой багаж знаний об яп Java, ОС Андроид и понимание об ООП.

А также, куча готовых приложений :-)

|

Метки: author velkonost учебный процесс в it itschool обучение программированию samsung |

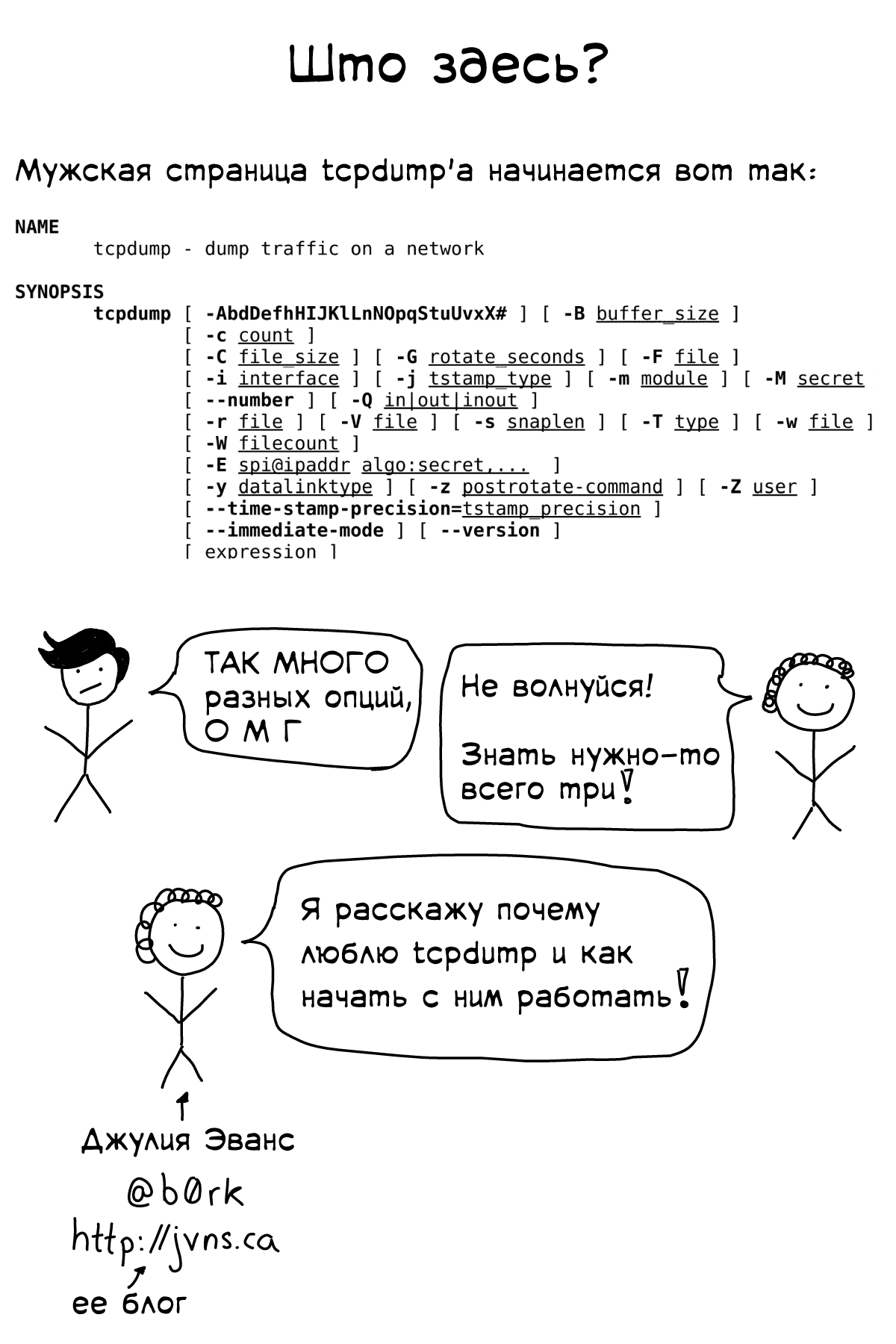

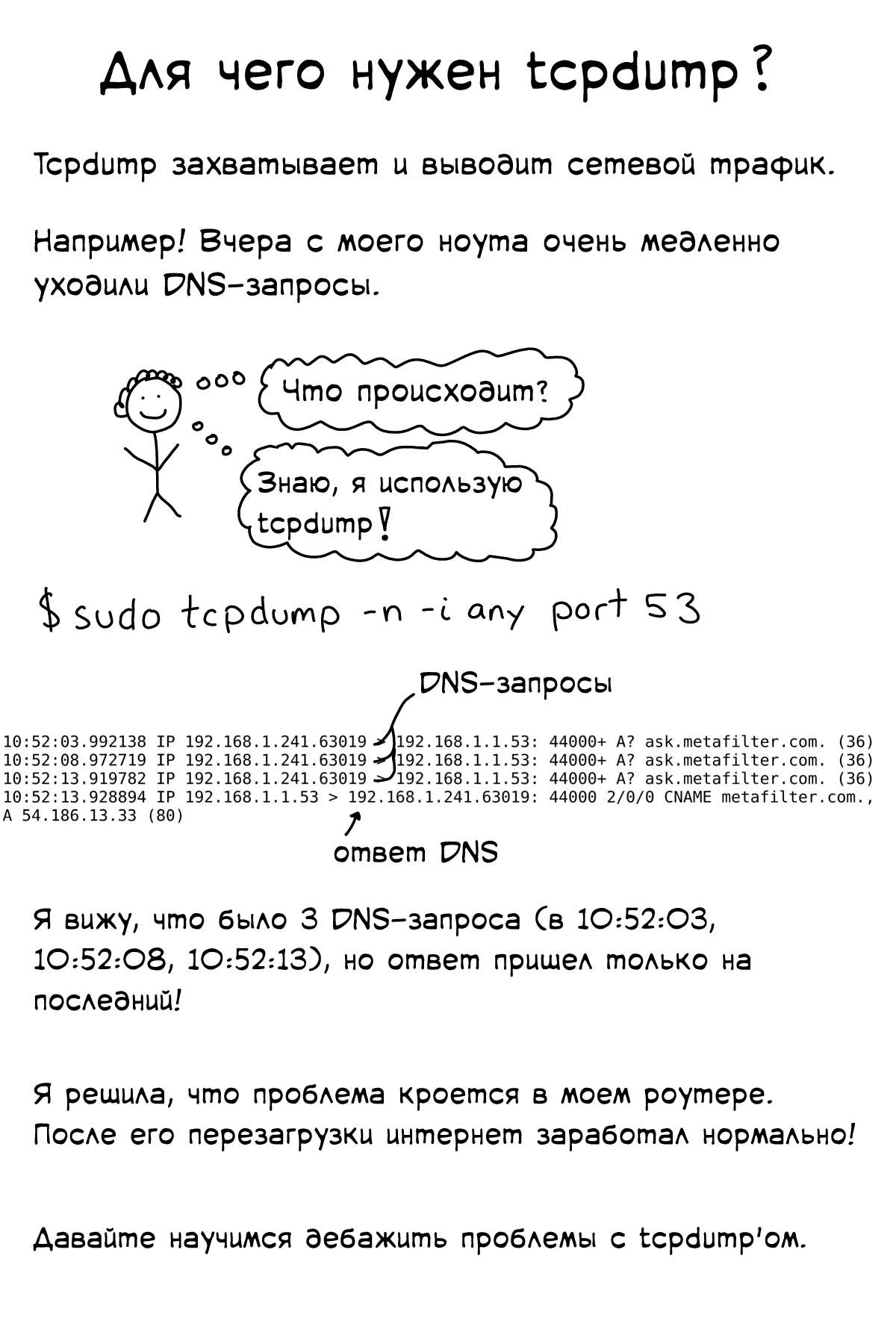

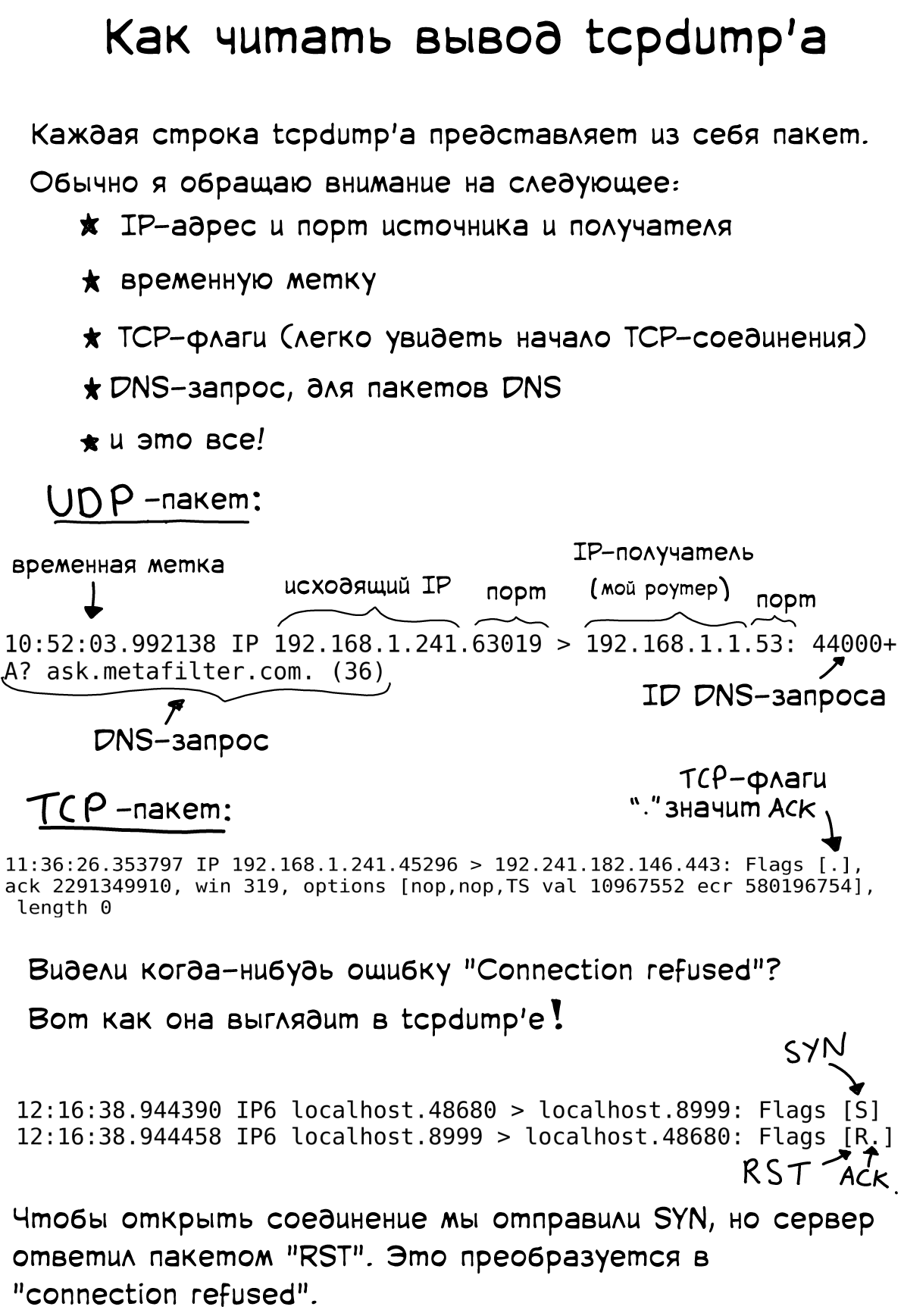

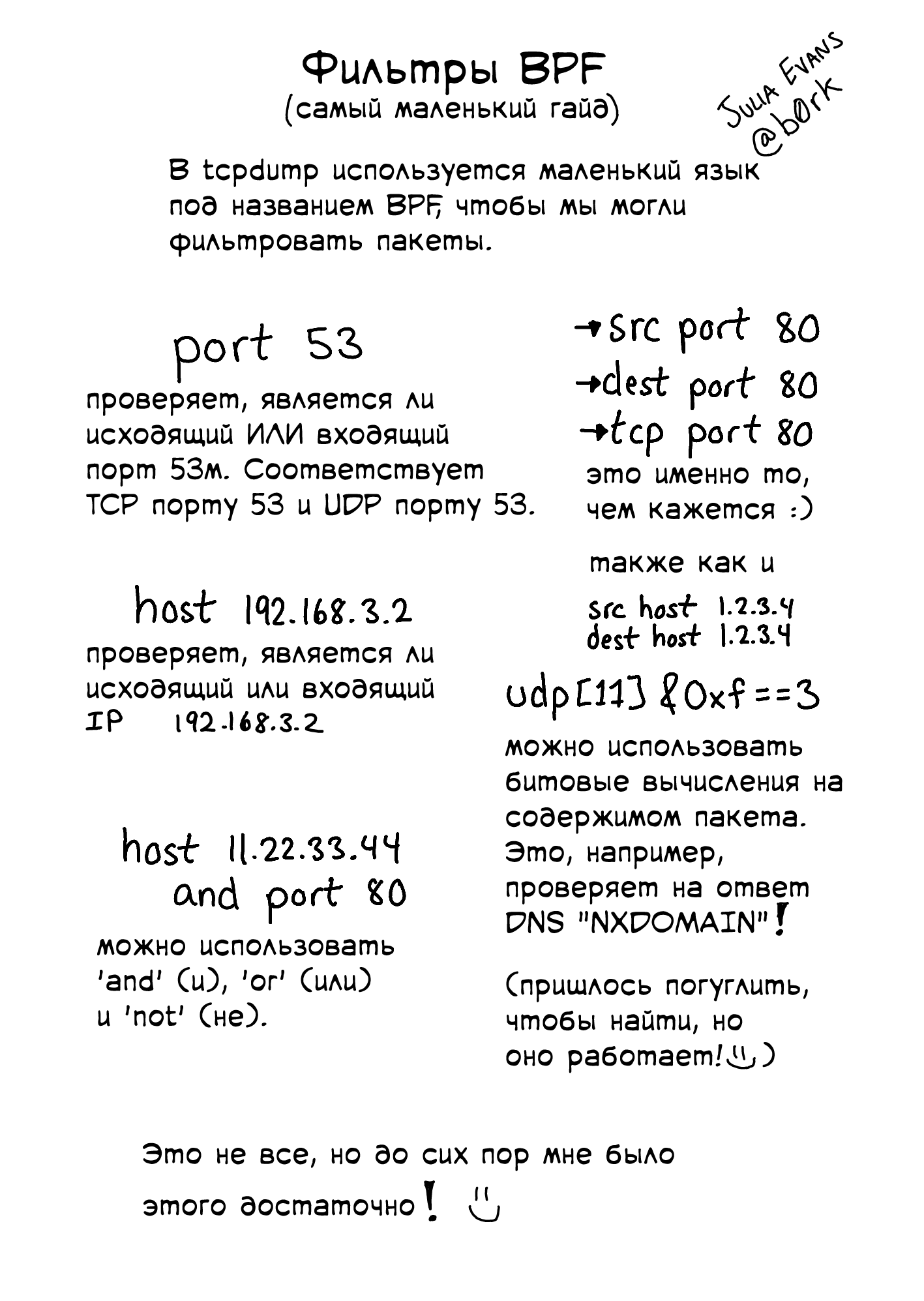

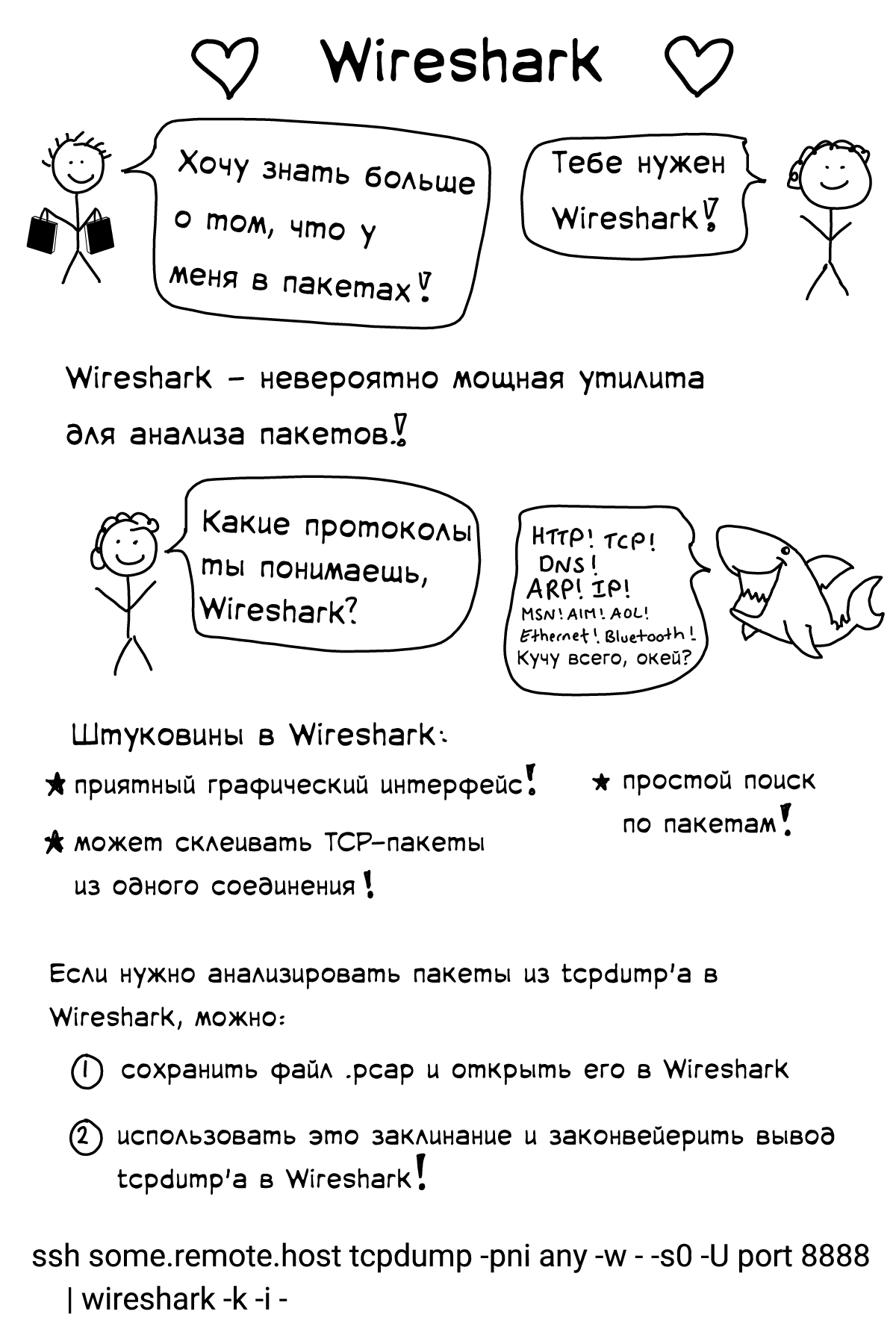

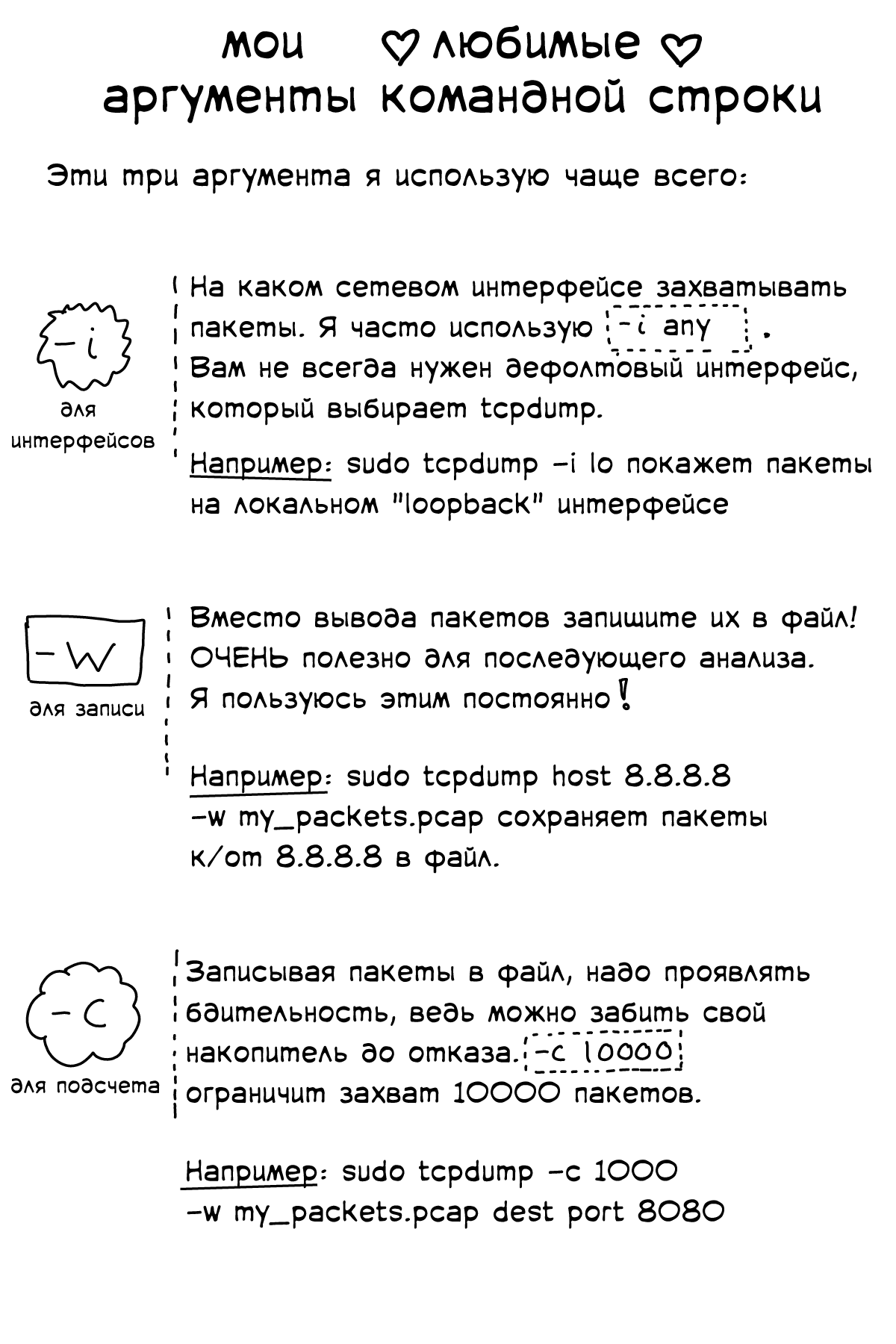

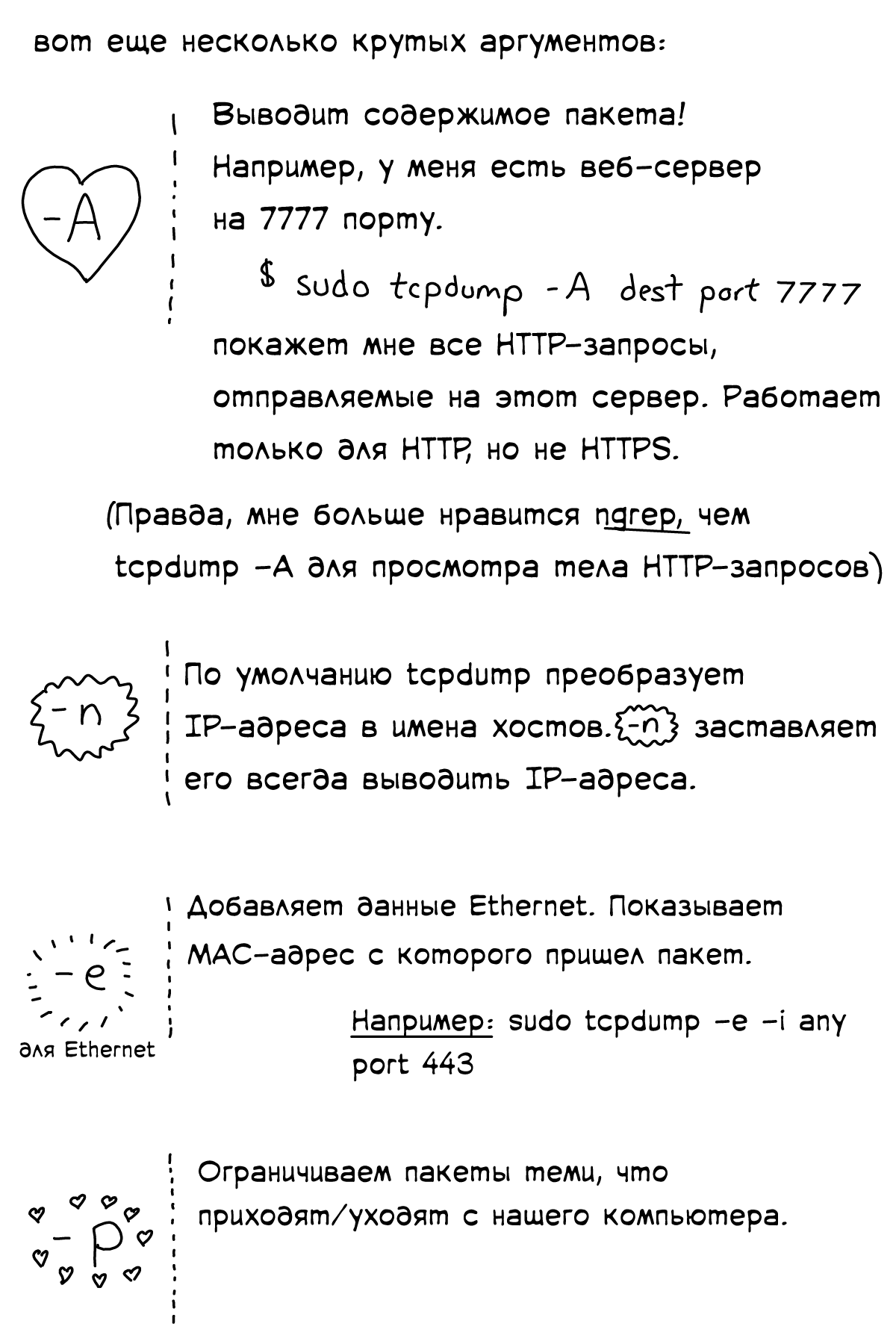

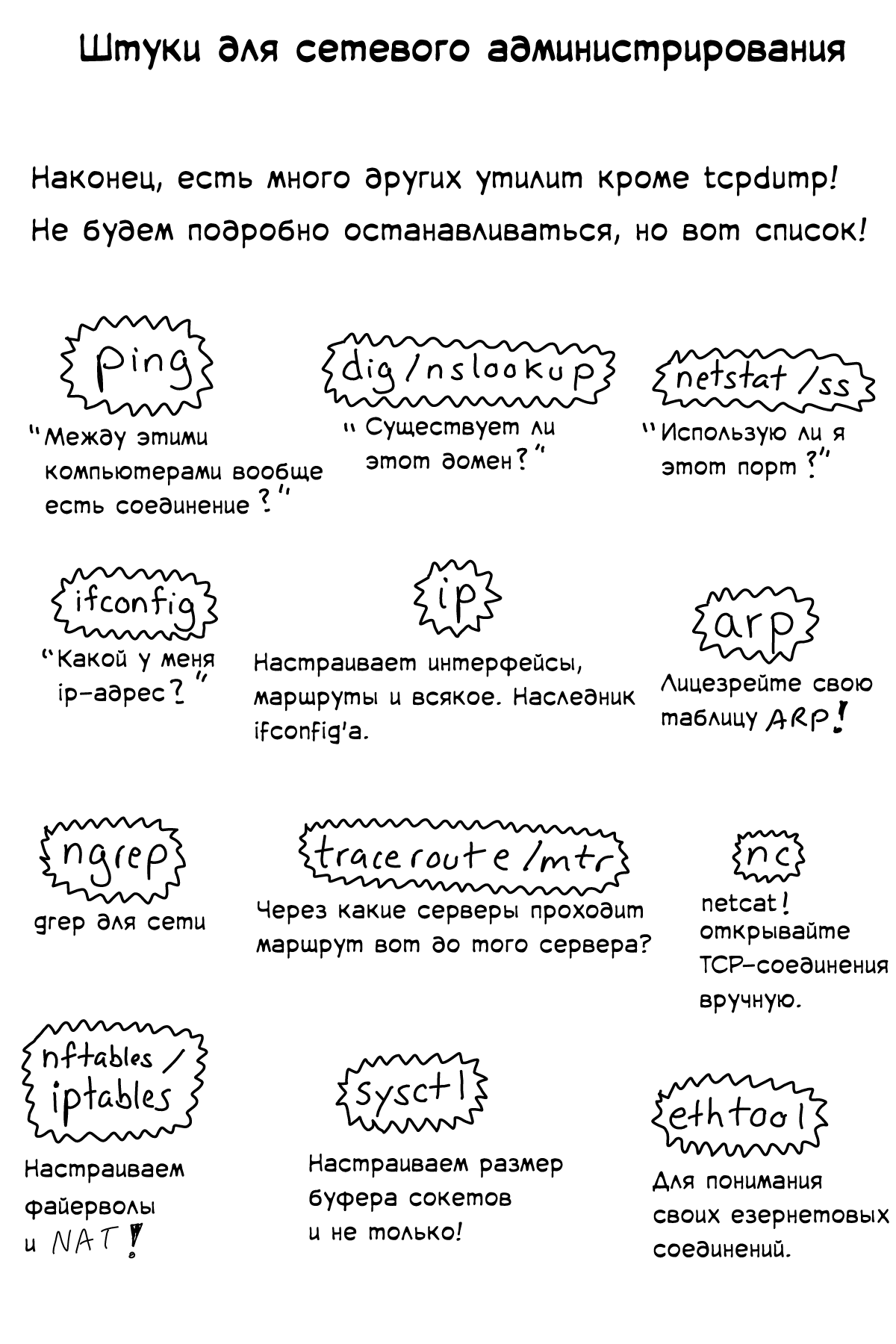

[Перевод] Подборка слайдов от Джулии Эванс |

-> PDF-версия тут

Присоединяйтесь к нам!

Заглядывайте в наши группы в ВКонтакте и Фейсбук, там много интересного.

|

Метки: author FirstJohn системное администрирование блог компании firstvds / firstdedic перевод администрирование сети для самых маленьких сеть сетевое администрирование |

OpenDataScience и Mail.Ru Group проведут открытый курс по машинному обучению |

6 сентября 2017 года стартует 2 запуск открытого курса OpenDataScience по анализу данных и машинному обучению. На этот раз будут проводиться и живые лекции, площадкой выступит московский офис Mail.Ru Group.

Если коротко, то курс состоит из серии статей на Хабре (вот первая), воспроизводимых материалов (Jupyter notebooks, вот github-репозиторий курса), домашних заданий, соревнований Kaggle Inclass, тьюториалов и индивидуальных проектов по анализу данных. Здесь можно записаться на курс, а тут — вступить в сообщество OpenDataScience, где будет проходить все общение в течение курса (канал #mlcourse_open в Slack ODS). А если поподробней, то это вам под кат.

План статьи

- В чем особенность курса

- На кого рассчитан курс и как к нему подготовиться

- Что в себя включает курс

- Как мне записаться на курс?

- Как прошел первый запуск курса

- Бонус: совместное прохождение курса cs231n

В чем особенность курса

Цель курса — помочь быстро освежить имеющиеся у вас знания и найти темы для дальнейшего изучения. Курс вряд ли подойдет именно как первый по этой теме. Мы не ставили себе задачу создать исчерпывающий курс по анализу данных и машинному обучению, но хотели создать курс с идеальным сочетанием теории и практики. Поэтому алгоритмы объясняются достаточно подробно и с математикой, а практические навыки подкрепляются домашними заданиями, соревнованиями и индивидуальными проектами.

Большой плюс именно этого курса — активная жизнь на форуме (Slack сообщества OpenDataScience). В двух словах, OpenDataScience — это крупнейшее русскоязычное сообщество DataScientist-ов, которое делает множество классных вещей, в том числе организует Data Fest. При этом сообщество активно живет в Slack’e, где любой участник может найти ответы на свои DS-вопросы, найти единомышленников и коллег для проектов, найти работу и т.д. Для открытого курса создан отдельный канал, в котором 3-4 сотни людей, изучающих то же, что и ты, помогут в освоении новых тем.

Выбирая формат подачи материала, мы остановились на статьях на Хабре и тетрадках Jupyter. Теперь еще добавятся "живые" лекции и их видеозаписи.

На кого рассчитан курс и как к нему подготовиться

Пререквизиты: нужно знать математику (линейную алгебру, аналитическую геометрию, математический анализ, теорию вероятностей и матстатистику) на уровне 2 курса технического вуза. Нужно немного уметь программировать на языке Python.

Если вам не хватает знаний или скиллов, то в первой статье серии мы описываем, как повторить математику и освежить (либо приобрести) навыки программирования на Python.

Да, еще не помешает знание английского, а также хорошее чувство юмора.

Что в себя включает курс

Статьи

Мы сделали ставку на Хабр и подачу материала в форме статьи. Так можно в любой момент быстро и легко найти нужную часть материала. Статьи уже готовы, за сентябрь-ноябрь они будут частично обновлены, а также добавится еще одна статья про градиентный бустинг.

Список статей серии:

- Первичный анализ данных с Pandas

- Визуальный анализ данных c Python

- Классификация, деревья решений и метод ближайших соседей

- Линейные модели классификации и регрессии

- Композиции: бэггинг, случайный лес

- Построение и отбор признаков. Приложения в задачах обработки текста, изображений и геоданных

- Обучение без учителя: PCA, кластеризация

- Обучение на гигабайтах c Vowpal Wabbit

- Анализ временных рядов с помощью Python

- Градиентный бустинг

Лекции

Лекции будут проходить в московском офисе Mail.Ru Group по средам с 19.00 до 22.00, с 6 сентября по 8 ноября. На лекциях будет разбор теории в целом по тому же плану, что описан в статье. Но также будут разборы задач лекторами вживую, а последний час каждой лекции будет посвящен практике — слушатели сами будут анализировать данные (да, прямо писать код), а лекторы — помогать им в этом. Посетить лекцию смогут топ-30 участников курса по текущему рейтингу. На рейтинг будут влиять домашние задания, соревнования и проекты по анализу данных. Также будут организованы трансляции лекций.

Лекторы:

- Юрий Кашницкий. Программист-исследователь Mail.Ru Group и старший преподаватель факультета компьютерных наук ВШЭ, а также преподаватель в годовой программе дополнительного образования по анализу данных в ВШЭ.

- Алексей Натекин. Основатель сообщества OpenDataScience и DM Labs, Chief Data Officer в Diginetica. В прошлом — глава отдела аналитики Deloitte. Идейный лидер сообщества OpenDataScience, организатор DataFest.

- Дмитрий Сергеев. Data Scientist в Zeptolab, лектор в Центре Математических Финансов МГУ.

Про всех авторов статей курса при желании можно прочитать здесь.

Домашние задания

Каждая из 10 тем сопровождается домашним заданием, на которое дается 1 неделя. Задание — в виде тетрадки Jupyter, в которую надо дописать код и на основе этого выбрать правильный ответ в форме Google. Домашние задания — это первое, что начнет влиять на рейтинг участников курса и, соответственно, на то, кто сможет вживую посещать лекции.

Сейчас в репозитории курса вы можете видеть 10 домашних заданий с решениями. В новом запуске курса домашние задания будут новыми.

Тьюториалы

Одно из творческих заданий в течение курса — выбрать тему из области анализа данных и машинного обучения и написать по ней тьюториал. С примерами того, как оно было, можно познакомиться тут. Опыт оказался удачным, участники курса сами написали несколько очень добротных статей по темам, которые в курсе не рассматривались.

Соревнования Kaggle Inclass

Конечно, без практики в анализе данных никуда, и именно в соревнованиях можно очень быстро что-то узнать и научиться делать. К тому же, мотивация в виде различных плюшек (денег и рейтинга в "большом" Kaggle и просто в виде рейтинга у нас в курсе) способствуют очень активному изучению новых методов и алгоритмов именно в ходе соревнования по анализу данных. В первом запуске курса предлагалось два соревнования, в которых решались очень интересные задачи:

- Идентификация взломщика по его поведению в сети Интернет. Имелись реальные данные о посещении пользователями различных сайтов, и надо было по последовательности из посещенных за 30 минут сайтов понять, была ли это некто Элис или кто-то другой.

- Прогноз популярности статьи на Хабре. В этом задании по тексту, времени и прочим признакам публикации на Хабре надо было предсказать популярность этой статьи — число добавлений в избранное.

Индивидуальные проекты

Из паблика Вконтакте "Мемы про машинное обучение для взрослых мужиков".

Курс рассчитан на 2.5 месяца, а активностей запланировано немало. Но обязательно рассмотрите возможность выполнить собственный проект по анализу данных, от начала до конца, по плану, предложенному преподавателями, но с собственными данными. Проекты можно обсуждать с коллегами, а по окончании курса будет устроена peer-review проверка проектов.

Подробности про проекты будут позже, а пока вы можете подумать, какие бы данные вам взять, чтобы "что-то для них прогнозировать". Но если идей не будет, не страшно, мы посоветуем какие-нибудь интересные задачи и данные для анализа, причем они могут быть разными по уровню сложности.

Как мне записаться на курс?

Для участия в курсе заполните этот опрос, а также вступите в сообщество OpenDataScience (в графе "Откуда вы узнали об OpenDataScience?" ответьте "mlcourse_open"). В основном общение в течение курса будет проходить в Slack OpenDataScience в канале #mlcourse_open.

Как прошел первый запуск курса

Первый запуск прошел с февраля по июнь 2017 года, записалось около тысячи человек, первую домашку сделали 520, а последнюю — 150 человек. Жизнь на форуме просто кипела, в соревнованиях Kaggle было сделано несколько тысяч посылок, участники курса написали с десяток тьюториалов. И, судя по отзывам, получили отличный опыт, с помощью которого дальше можно окунаться в нейронные сети, соревнования на Kaggle или в теорию машинного обучения.

Бонусом для топ-100 финалистов курса был митап в московском офисе Mail.Ru Group, на котором было 3 лекции по актуальным в современном DS темам:

- Обработка больших данных при помощи Apache Spark (Виталий Худобахшов, "Одноклассники"). Видео: часть1, часть2;

- Основы нейронных сетей и Deep Learning (Алексей Озерин, Reason8.ai), видео;

- Deep Learning в решении задач сентимент анализа (Виталий Радченко, Ciklum), видео.

Бонус: совместное прохождение курса cs231n

И последнее, чем пока порадуем: с середины ноября 2017 года, сразу по окончании вводного курса по машинному обучению, там же в канале #mlcourse_open в Slack ODS будем вместе проходить один из лучших курсов по нейронным сетям — стэнфордский курс cs231n “Convolutional Neural Networks for Visual Recognition”.

Успехов вам в изучении этой прекрасной дисциплины — машинного обучения! И вот эти два товарища тут — для мотивации.

Andrew Ng берет интервью у Andrej Karpathy в рамках специализации по Deep Learning.

|

Метки: author yorko машинное обучение python data mining блог компании open data science блог компании mail.ru group machine learning data analysis education mooc |

Автоматизируй это: Как формируется рынок уничтожения рутины |

Автоматизация работы — жаркая тема. Одни эксперты пугают массовыми увольнениями жертв новой промышленной революции. Другие настроены позитивно и обещают невероятный прорыв в продуктивности. Так или иначе, это набирающий обороты тренд. Компании самого разного размера и отрасли будут активно автоматизировать свои рабочие процессы с новыми и новыми решения, чтобы оптимизировать расходы и выдерживать конкуренцию.

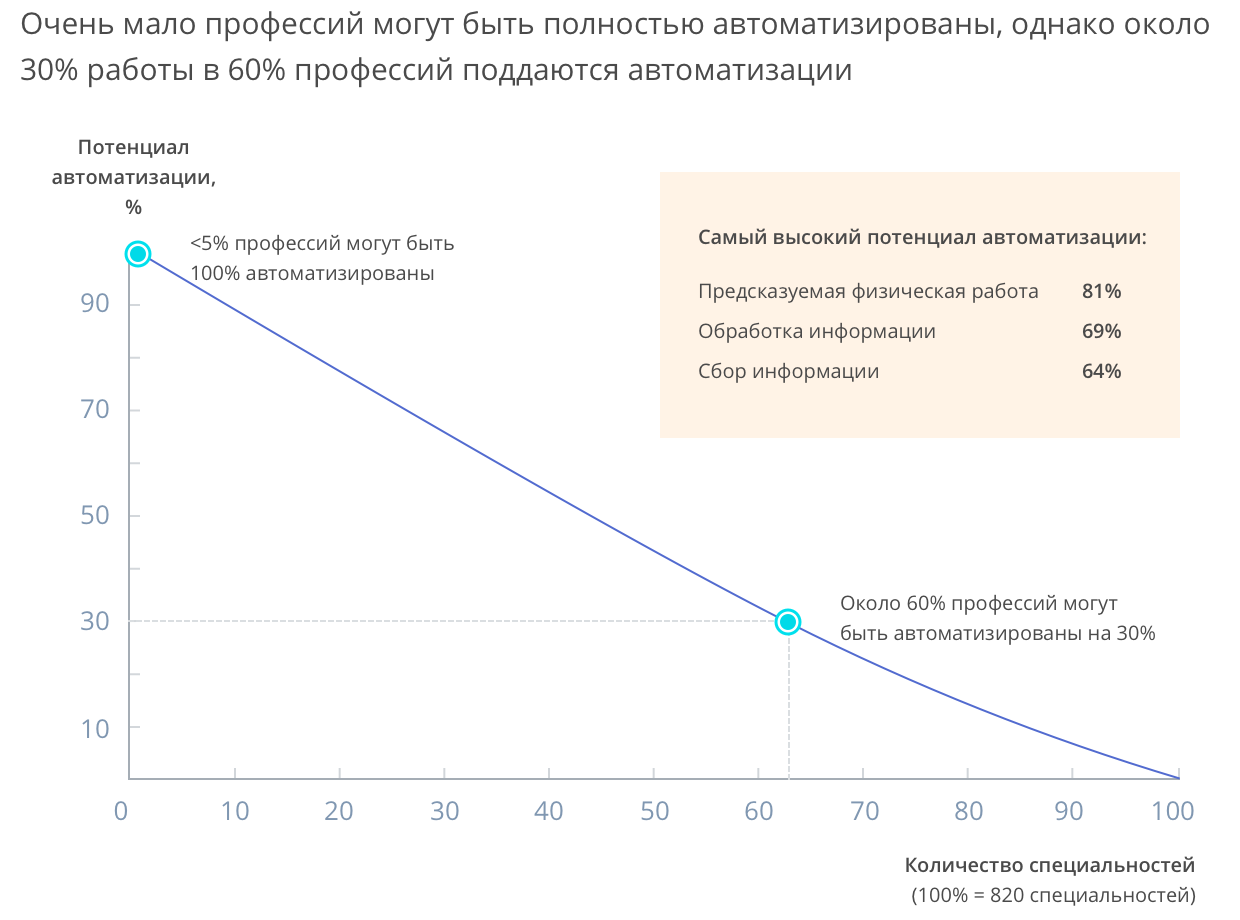

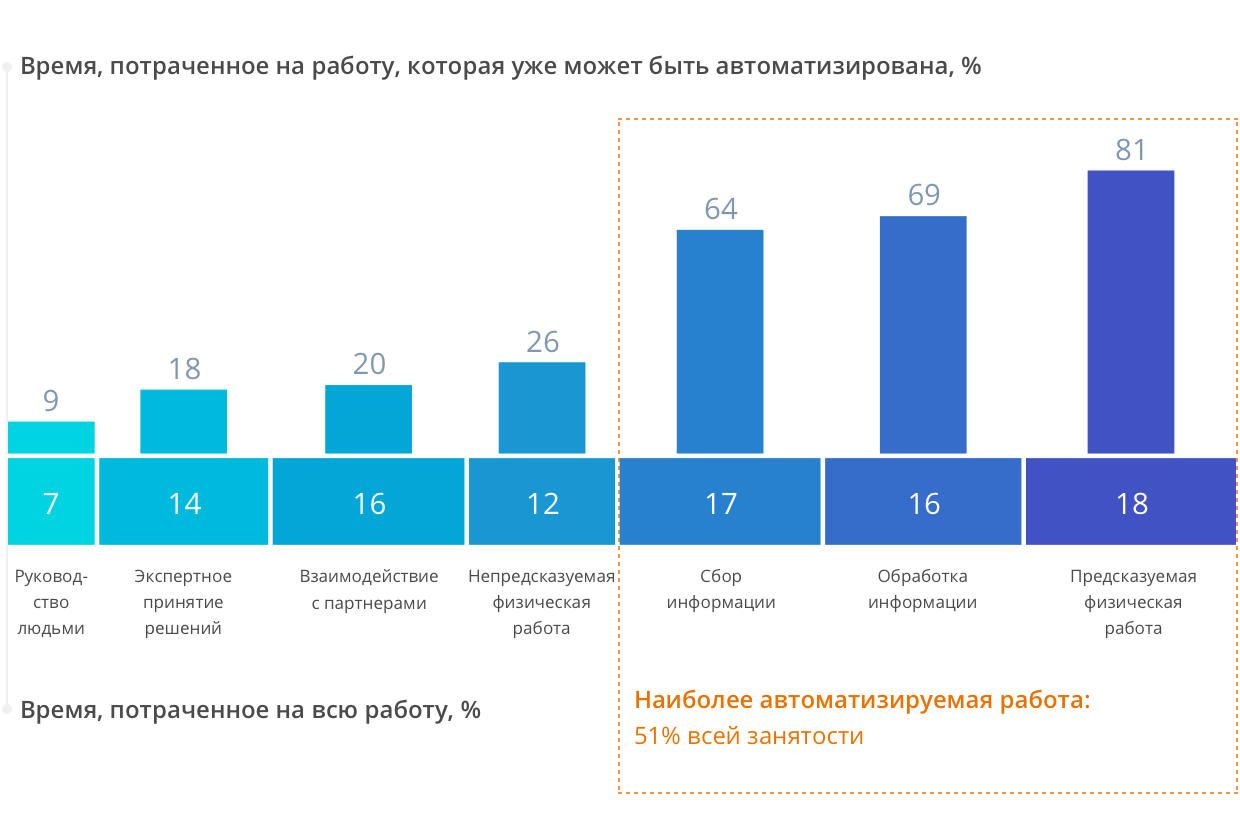

Поле для деятельности обещают широкое: по данным McKinsey Global Institute, к потенциально автоматизируемой относится до 70% работы по сбору и обработке информации (то, чем занимаются миллионы офисных сотрудников), планированию и координации работы при управлении проектами.

Источник: McKinsey Global Institute

Источник: McKinsey Global Institute

Бизнесы, которые пойдут по этому пути раньше и дальше остальных, получат несколько преимуществ:

- Уменьшение количества ошибок, связанных с человеческим фактором.

- Возможность легко масштабировать бизнес без изменения уже выстроенных рабочих процессов и значительного расширения штата.

- Фокус на стратегических и инновационных проектах вместо непрерывной работы с «текучкой».

- Более гибкое планирование и возможность быстро протестировать смелые идеи c минимальными издержками.

Полная автоматизация всех процессов, предсказанная в McKinsey, займет не один год. Однако, уже сейчас можно представить, с чего все начинается. Мы в Wrike, как и другие игроки рынка решений для управления проектами, пытаемся выявить массово распространенные элементы рабочих процессов, автоматизация которых обеспечит заметную и быструю отдачу для бизнеса. Ниже мы перечислили некоторые из таких элементов, на которые мы бы сделали ставку при развитии решений, связанных с организацией рабочих процессов.

Автоматизация входящих запросов

Практически любая работа начинается с запроса: заказ клиента, ТЗ, бриф, тикет, просьба в курилке и т. д. И во многих случаях солидная часть дня тратится на то, чтобы сделать поток таких запросов управляемым: выставить приоритеты по срокам и важности, распределить задачи в команде и часто просто понять, чего от тебя хотят. Если оптимизировать работу с входящими запросами, можно высвободить огромное количество рабочего времени и заодно избавить команды от лишнего стресса.

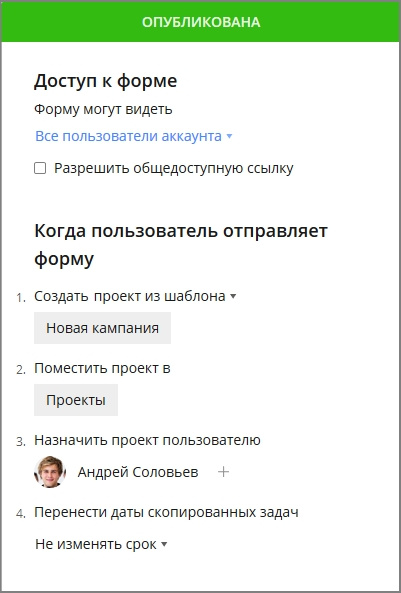

Выходом здесь будет формализация при приеме запроса в работу. Как ни странно, унылая бюрократия иногда способна спасти нас от размытых формулировок задания и бесконечных уточнений. Мы видим это как формы запросов, интегрированные с системой управления проектами. Они позволяют сразу запросить и собрать всю необходимую информацию от заказчика до начала работы, а затем автоматически запустить новый проект по шаблону.

Командам, работающим над разными типами задач, подойдут ветвящиеся динамические формы запросов, в которых набор вопросов изменяется в зависимости от ответов, выбранных на предыдущие. Скажем, отдел маркетинга может предложить разные варианты вопросов в зависимости от того, запрашивает ли другой отдел рекламную кампанию для нового продукта или email-рассылку для пользователей.

Заполненный запрос становится триггером для создания проекта по преднастроенному шаблону. Каждый этап работы назначается подходящему исполнителю, а общий срок выполнения рассчитывается по срокам отдельных задач, указанных в шаблоне. Таким образом, можно снять работу по координации повторяющегося потока задач с руководителя, а точность планирование будет только лучше.

Такая функциональность в том или ином виде недавно появилась и у Wrike, и некоторых наших конкурентов.

Автосинхронизация между приложениями

Сбор информации, рассредоточенной по десятку сервисов и приложений, незаметно, но верно отъедает пару часов дня у каждого менеджера. Поэтому интеграция становится одним из ключевых факторов конкуренции на нашем рынке. Хорошие шансы на лидерство есть у решений, которые смогут предложить максимальное число интеграций со значимыми для пользователя приложениями.

В случае систем управления проектами это, помимо очевидных облачных файлохранилищ и офисных пакетов, будут синхронизации с основными «вертикальными» сервисами — для разработки, дизайна, ведения маркетинговых кампаний или финансовой отчетности. Цель таких интеграций сделать работу внутри отделов, прозрачной на уровне всей компании без каких-либо ручных действий. При этом высвобождается время на сбор, обновление и передачу статусов готовности задач коллегам из других отделов.

Пример таких интеграций в Wrike это двухсторонняя синхронизация с JIRA и Github, популярных у команд разработки.

Балансировка загруженности

Оптимальное распределение ресурсов команды, не говоря уж про компании целиком, — настоящий менеджерский талант, который есть у немногих. Даже лучшим из лучших трудно добиться идеального баланса, при котором каждый сотрудник не будет перегружен четырьмя важными проектами одновременно, но и не будет, зевая, коротать день у кофеварки из-за отсутствия задач. С другой стороны, это вполне типичная математическая задача, которая так и просится для делегирования искусственному интеллекту. Приятным бонусом станет исчезновение любой предвзятости при распределении задач.

Система могла бы предлагать идеального кандидата на исполнение задачи, оценивая историю прежних взаимодействий сотрудников с подобными задачами и их доступность для новых задач по графику загруженности. Если такой механизм будет включаться на каждом этапе смены статуса задачи (например, при переходе из дизайна в разработку), то работа как внутри отдела, так и между отделами станет более слаженной и менее конфликтной.

Предсказание сорванных дедлайнов

Аналитические функции, вроде шаблона отчетов в Wrike, уже сегодня позволяют быстро получать ключевые срезы данных по состоянию проектов, не создавая каждый раз отчет заново. Однако и здесь использование искусственного интеллекта в сочетании с большими данными может предложить менеджеру более полный анализ деятельности.

В частности, такая система могла бы просчитать вероятность завершения проектов в срок, основанную на сроках выполнения предшествующих проектов, выделить проекты, попадающие в зону риска, и своевременно предупредить менеджеров. Такая функциональность может кардинально повысить точность планирования и минимизировать срывы сроков.

Автоматизация этих и других элементов рабочего процесса должна очень сильно поднять средний уровень производительности сотрудников. Оптимизация рабочего времени изменит жизнь не только линейных специалистов, но и руководителей, которые будут меньше заниматься контролем и проверкой статуса задач и смогут использовать свои высокооплачиваемые часы для более творческой работы. Робот в качестве начальника отдела — это пока отдаленная перспектива, но суть работы (и требования к навыкам) лидеров команд наверняка изменится уже в ближайшие годы.

|

Метки: author Anne_Usova управление проектами управление продуктом блог компании wrike автоматизация тенденции запросы синхронизация |

Эволюция сайта — взглядом Linux-админа дата-центра |

Glenn Jones

Веб-проект и проблемы роста

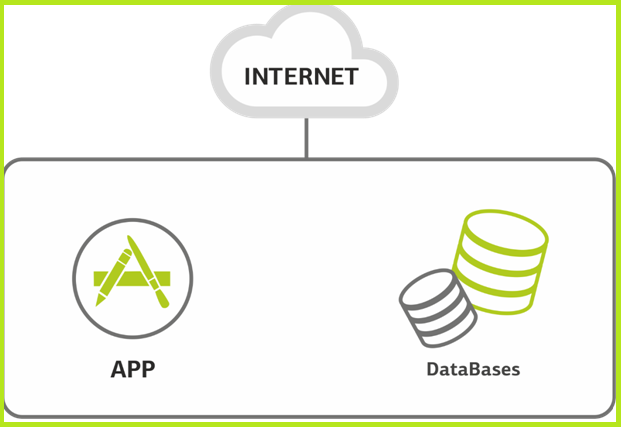

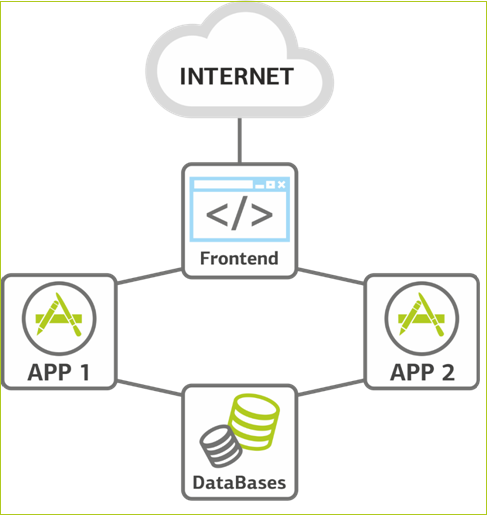

Сайт. Начало. Как правило, веб-проект, если он небольшой, имеет под собой один сервер, который отвечает за всё сразу. Иногда на нем размещается несколько сайтов.

Один сервер за всех.

На этом сервере размещаются базы данных и все приложения. Нагрузка растёт. Вот уже сервер начинает захлёбываться. Это может быть следствием конкуренции за ресурсы между базой данных и приложением. Либо сайт разросся, и одного сервера стало мало. Если используется виртуальная инфраструктура, просто разносим базы данных и приложения по разным виртуальным машинам, не вдаваясь в тонкости распределения ресурсов на уровне операционной системы.

Совсем не избежать разделения, когда наращивать процессор уже некуда, или когда база становится настолько широкой, что упирается в оперативку. Тогда клиент либо привозит своё железо (редко), либо берёт в аренду ресурсы облака (чаще).

Ещё одна возможная причина — необходимость физически разделить админов баз данных от разработчиков. Здесь пока не говорю о каком-то трехзвенном ландшафте, — это самый старт проекта, всего один или два сервера. Но и на этом этапе можно ограничить доступ к серверу баз данных для тех, кому нужны только сервера приложений.

Получается вот так, две виртуальные машины.

Растем дальше. Нагрузка продолжает расти, и мы сталкиваемся с необходимостью масштабироваться на уровне серверов приложений. Это наиболее простая в плане наращивания ресурсов часть системы — просто добавляем новых машин. Так у нас появляется второй сервер приложений. База данных занимает, как правило, мало места, поэтому пока не дублируется, а при необходимости масштабируется вертикально путём добавления оперативной памяти и ЦПУ.

На этом же этапе добавляем перед серверами приложений фронтэнд для балансировки. Сервер приложений — самое ненадёжное место в инфраструктуре, т.к. на нем внедряется новый код, который независимо от тщательности тестирования всегда самый «молодой» на проекте. Поэтому второй сервер приложения — это еще и резерв: можно уводить один из них в офлайн для накатки релизов или нагрузочных тестирований. Появляется какая-никакая, но уже отказоустойчивость.

Фронтэнд балансирует нагрузку.

Резервирование. Следующий этап, когда мы разносим все роли и резервируем все узлы. Прежде чем переходить к архитектуре типа «давайте резервировать всё», мы должны понимать, зачем мы это делаем, потому что так мы усложняем всю инфраструктуру решения, а значит добавляем дополнительные точки отказа и риски. Сначала оцениваем стоимость простоя. Во-первых, прямые убытки: заказы, которые мы не смогли провести, потому что у нас сайт не работал. Во-вторых, пользователи, которых мы потеряли из-за того, что сделав один заказ у конкурентов, они перешли к нему.

Решение может быть разнесено по географии в два разных дата-центра. Геокластер дороже, но есть такая штука, как численная оценка рисков и цены простоя каждого из узлов. Если цена даунтайма перевешивает цену решения, надо резервировать. Все интернет-магазины и прочие продавцы отлично знают цену даунтайма. Кроме того, часто e-commerce и кассы в магазине, условно, завязаны на общую ИТ-инфраструктуру, поэтому встать может всё и сразу. А вот, к примеру, банки знают не все, но интуитивно понимают, что так лучше не встревать. Вопрос в том, что кроме прямой цены есть ещё репутационные потери, которые важны банку. Я знаю несколько компаний, у которых построены модели репутационных убытков: так делать правильно :-).

Разносим функции фронтэнда. Переключение между двумя фронтэндами настраивается с помощью виртуального IP-адреса. Сделать это можно двумя способами. Первый вариант — «active-standby», когда один фронтэнд активный, а другой — пассивный. Виртуальный IP работает на одном из фронтэндов и в случае каких-то сбоев переезжает на другой. Второй вариант — «active-active». Это два виртуальных IP, которые находятся на двух серверах. Запросы параллелятся на оба сервера, и если недоступен один из них, оба виртуальных IP переезжают на второй сервер. Но в стандартном режиме мы работаем на двух IP, тем самым разносим нагрузку.

По мере того, как растет количество серверов приложений, встает несколько основных вопросов. Вопрос первый — это контроль и хранение сессий пользователя. Нужно сделать так, чтобы если по каким-то причинам сессия была перекинута на другой сервер приложения, пользователю не приходилось бы логиниться заново и возвращаться на несколько шагов назад. Первый способ решения — использование отдельного модуля для хранения сессий. Для этого хорошо подходит NoSQL база данных, где, например, хранятся данные пользовательских сессий. К ней обращаются все сервера приложений за актуальными данными. Второй способ, тоже рабочий, но не такой функциональный, — отслеживание пользовательских сессий на уровне балансировщика. В том случае сессия всегда отправляется тот сервер приложений, с которым пользователь уже начал работу. Второй вариант иногда более простой и дешевый, но это скорее костыль.

Отдельного внимания заслуживает работа с репозиториями и изменениями. И здесь снова есть два основных подхода. Первый — более рискованный, костыльный. У нас есть какой-то основной сервер, на который мы ставим все обновления, как оттестированные, так и нет. Дальше с помощью синхронизации, например, rsync'ом, переносим его на все другие сервера. Понятно, в чем риск такого подхода: любая ошибка разработчика — мы положили систему. Второй подход — хранение репозиториев. Как правило, мы работаем именно так. Для хранения репозиториев есть, например, Git и Mercurial.

Резервирование всех элементов.

Пиковые нагрузки. В этом месте при росте нагрузки на сайт, как правило, приходит понимание, что с железом (если оно ещё вдруг осталось) пора завязывать и переходить в облако на виртуальные машины. Это очень важно из-за сезонных пиков той же розницы — они могут требовать в 2-4,6 раза большей инфраструктуры, которая весь остальной год будет просто простаивать. Ну и заказчику удобно как — расти вверх по памяти и ядрам.

Надо сказать, что сезонные пики у всех разные: например, спортинвентарь и бытовую разрывают за неделю до нового года, а 29 декабря у них уже спад. С другой стороны, у доставки еды только-только начинается пик 30 декабря утром, и ещё каждый вечер пятницы и субботы, когда нормальные люди открывают техокна для разных профилактических работ. У сайта с архивом военных данных пик — на 9 мая. У туристов — летом. И так далее. Мы делали исследование по сезонной нагрузке, чтобы понять, насколько велика волна и у кого какая она есть. Как показала практика, на текущий момент для нашего объёма мощностей любая сезонная нагрузка на клиентских ресурсах — это ничтожные колебания по нагрузке виртуальных серверов. Пик по сайтам — десятые доли процента вычислительной мощности ЦОД. И это ещё без учёта резервирования на случай выхода из строя физических хостов.

Нужно еще больше. С резервированием разобрались, но сайт продолжает расти. Здесь уже масштабируем систему по горизонтали, увеличивая количество виртуальных машин там, где не хватает ресурсов. Фронтенд масштабировать обычно смысла нет — там минимум нагрузки и требуется только резервирование.

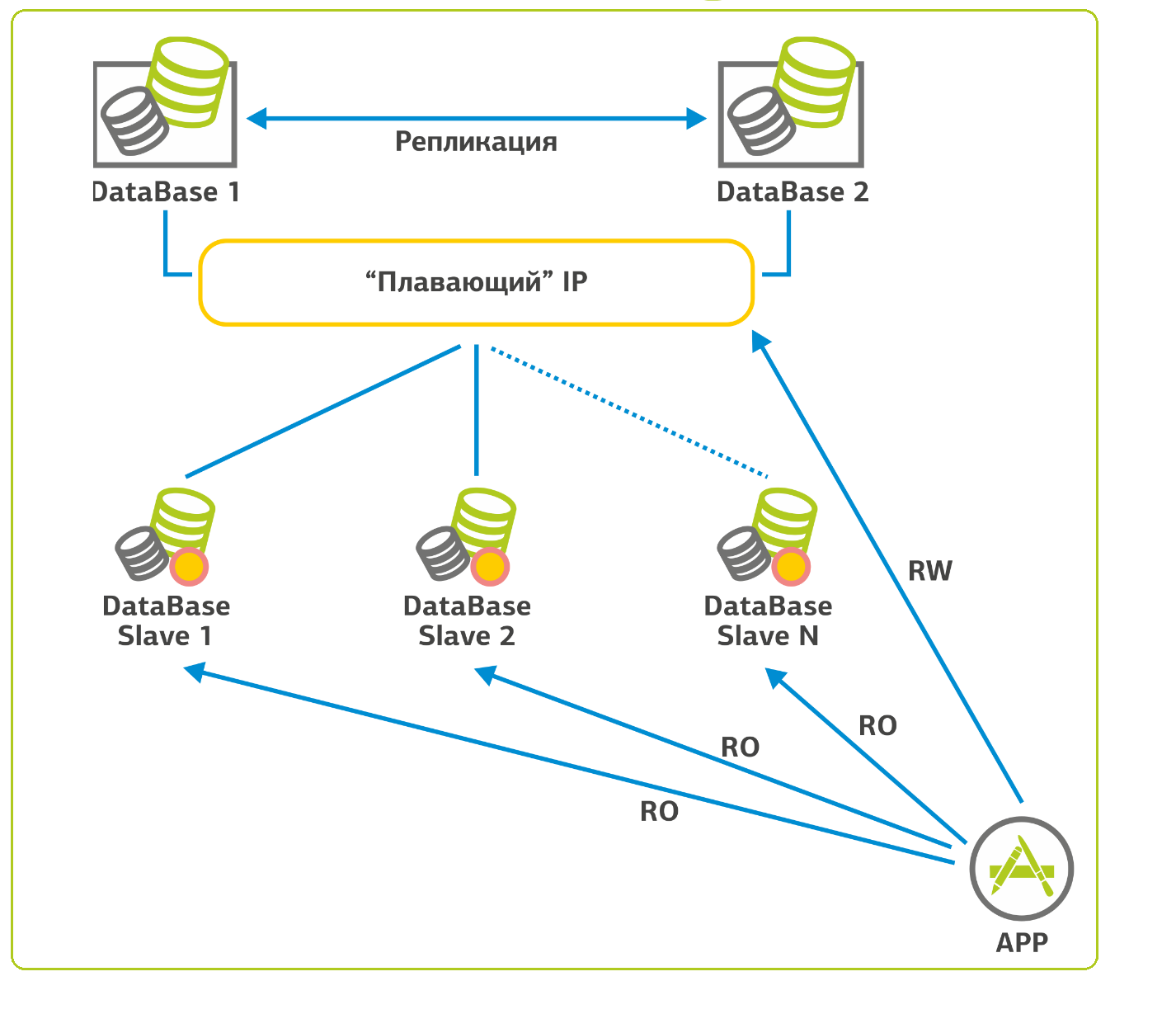

С базами данных ситуация в плане масштабирования сложнее. В случае с SQL-подобными базами данных мы поступаем следующим образом: есть одна база, для её резервирования мы собираем кластер с «плавающим» IP-адресом и ставим рядом вторую. При падении первой базы, происходит переключение на вторую, и мы продолжаем работать. Так как в веб-приложениях 90% нагрузки на БД — это селекты (запросы на чтение), можно настроить репликацию и распределить большую часть этой нагрузки на slave-серверы. На моей памяти есть проект, где таких slave-серверов 15 штук. Для целостности процесса репликации slave-серверы сконфигурированы только на чтение (read-only).

Вот примерно так.

К нам приехал сайт

Теперь поговорим о том, что происходит у нас, когда приезжает клиентский сайт. Здесь кроется самое веселье.

Начинается часто с замены операционок и web-сервера. Обычная ситуация — я вижу старые убунты и старые версии разных модулей, которые патчили последний раз года два назад. Один раз принесли даже корпоративный сайт на Федоре (напомню: тестовой площадки для RedHat). А мы отвечаем за безотказную работу, поэтому при всей моей платонической любви к Fedora Core, оставить эту ось я там просто не мог. При финансово подкреплённом SLA мы даже не узнаем, из-за чего она упала. В своих проектах предпочтение отдаем RedHat, CentOS и Unbreakable Linux (ранее дистрибутив назывался менее пафосно — Oracle Enterprise Linux). Соответственно и сертифицируются наши linux-администраторы по программе RedHat: RHCE — минимальный уровень, для допуска к продуктивному серверу.

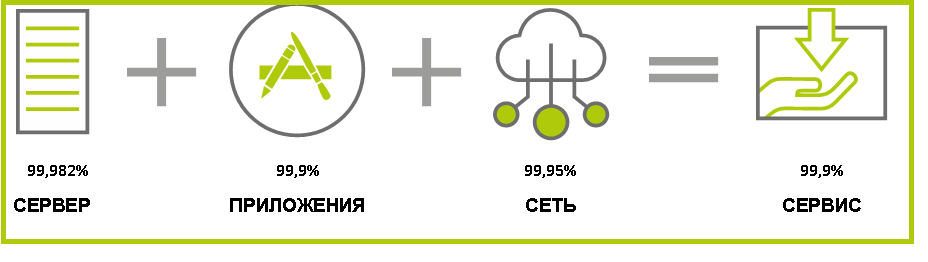

Так выглядит SLA на сервис: общий уровень доступности не может быть выше самого слабого звена.

Многие готовы спокойно переносить почту, но не готовы заносить к нам основной сайт без длительных тестов. Интернет-магазины крупных компаний, например, переносятся последними — сначала клиент ставит пару промо-страниц или что-то ещё, не очень далеко ушедшее от static HTML, и всё тщательно обкатывает. А уже после всех тестов дает добро на переезд сайта.

Вместо заключения

Поговорим о «фантастических тварях», обитающих на сервере. Очень часто получается так, что на сайте, пережившем уже 3–5 лет продакшна, часть сервисов втыкал старый админ, часть — новый. Не всегда это делается должным образом: зачастую программы собираются из исходников, а пакетный менеджер и вовсе «поломан». Никто не проверяет выход следующих версий и, как правило, такие системы не обновляются. Кусочки иногда работают дырявыми по нескольку лет. Например, были боли с Tomcat — его собирают «как есть» и не трогают. Обычно обновлять его заставляют разработчики. Когда они получают новые функции, админа больше никто не дёргает, он забивает на апдейт продукта, и все живут на одной версии долго и счастливо. Пока не прихожу злой я и не начинаю показывать пальцем на разные дырки.

Если на сервере зоопарк, мы предлагаем план миграции: разворачиваем у себя нужную инфраструктуру, уже свежую и ровную, и перетаскиваем на нее проекты. Конкретно мы таскаем Linux с Linux'а, с Windows работает другая команда. Даём доступ к платформе — и заказчик или его разработчик начинает переносить. Иногда это поручается нам.

На новой инфраструктуре разворачиваются копия баз данных и скриптов сайта. Далее совместно с заказчиком приступаем к функциональному и нагрузочному тестированию. Со своей стороны, мы настраиваем сбор метрик производительности и контролируем логи ошибок. По результатам тестирования совместно с командой разработчика проводим донастройки (тюнинг).

Когда результаты тестов, в том числе функциональных, удовлетворительны, ошибок больше нет, мы готовим сервис к выходу в продуктив: настраиваем мониторинг,

заново синхронизируем данные с продуктивной системой и переключаем нагрузку на новую инфраструктуру. И следим, чтобы инфраструктура успевала за ростом сайта.

На сегодня всё, задавайте вопросы в комментариях.

|

Метки: author 5000shazams хостинг it- инфраструктура блог компании dataline даталайн дата-центр сайты ит-инфраструктура dataline |

Что общего между конечными автоматами, анимацией и Xamarin.Forms |

Анимации в Xamarin.Forms

Если вы уже используете Xamarin.Forms в реальных проектах, то наверняка сталкивались со встроенным механизмом анимаций. Если нет, то рекомендуем начать знакомство со статей «Creating Animations with Xamarin.Forms» и «Compound Animations».

Чаще всего требуется анимировать следующие свойства:

- Scale, масштаб элемента;

- Opacity, прозрачность;

- Translation, дополнительное смещение по x, y, относительно полученного при компоновке положения;

- Rotation, вращение вокруг осей x, y, z.

В Xamarin.Forms для задания обозначенных свойств используются механизмы ОС низкого уровня, что отлично сказывается на производительности — нет проблем анимировать сразу целую кучу объектов. В нашем примере мы остановимся именно на этих свойствах, но при желании вы сможете самостоятельно расширить описанные ниже механизмы.

Конечные автоматы

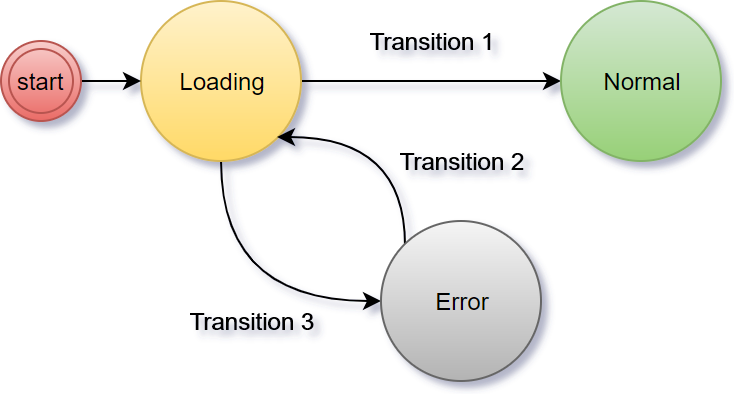

Если описать конечный автомат человеческим языком, то это некий объект, который может находится в различных устойчивых состояниях (например, “загрузка” или “ошибка”). Свои состояния автомат меняет под воздействием внешних событий. Количество состояний конечно. Примерами таких автоматов являются лифты и светофоры.

Если вы по какой-то причине не учились в институте на технической специальности или не изучали теорию, то рекомендуем начать знакомство с этой статьи.

Какое это все имеет отношение к анимациям и тем более к Xamarin.Forms? Давайте посмотрим.

Один экран, много состояний, есть анимации перехода

В статье «Работаем с состояниями экранов в Xamarin.Forms» мы уже описывали компонент StateContainer, упрощающий разработку сложных интерфейсов и подходящий для большинства экранов в бизнес-приложениях. Этот компонент хорошо работает, когда у нас все состояния существуют независимо друг от друга и между ними достаточно простого перехода «один исчез — второй появился».

Но что делать, если необходимо реализовать комплексный и анимированный переход из одного состояния в другое? Чтобы выезжало, вращалось и прыгало.

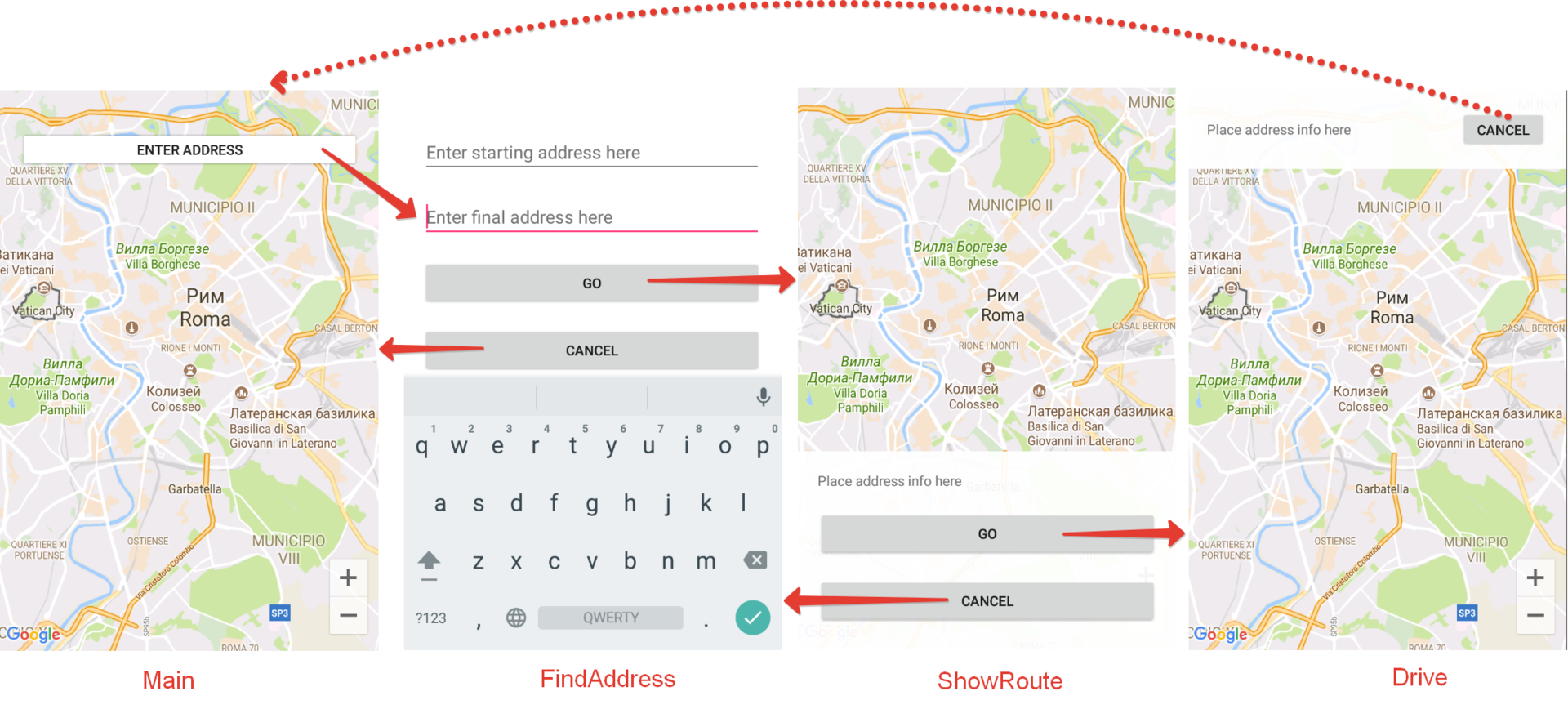

В качестве примера давайте рассмотрим экран ввода адреса и работы с картой, как это реализуется в большинстве навигаторов.

Представим, что у нас анимированные переходы между следующими состояниями ОДНОГО экрана:

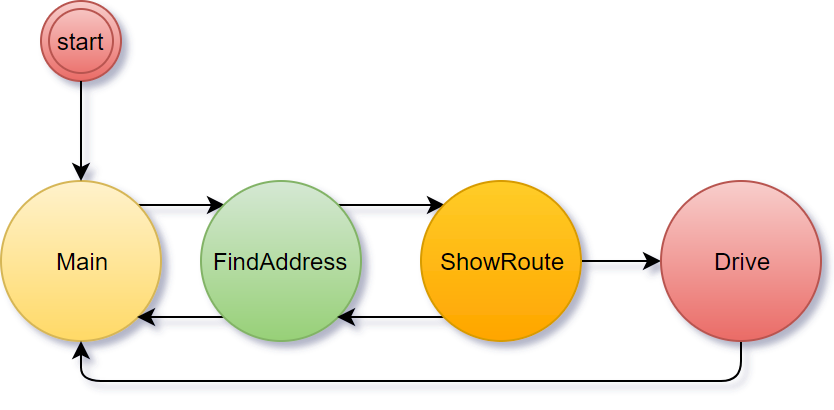

Как видим, у нас получается такой конечный автомат:

Необходимо реализовать следующие анимации при переходе из состояния в состояние:

- При входе в FindAddress нужно скрыть с анимацией старый контент и плавно показать новый. Плюс для пикантности будем анимировать кнопки во время появления;

- При переходе в ShowRoute необходимо скрыть старое состояние, а снизу экрана должна выехать табличка с информацией о маршруте;

- При переходе в Drive необходимо скрыть старое состояние и сверху должна выехать табличка с информацией о маршруте;

- При переходе в Main (кроме первого запуска) необходимо скрыть текущее состояние и плавно отобразить кнопку, добавим к ней также небольшую анимацию изменения масштаба.

Пишем свой автомат

Мы возьмем самую простую реализацию:

- У автомата есть фиксированный набор состояний, которые задаются при инициализации;

- Каждое из состояний описывается набором необходимых анимаций (конечные значения properties) для элементов UI;

- При входе в новое состояние параллельно запускаются все анимации из массива, добавленного при инициализации автомата.

Никакую историю переходов хранить не будем, также не важно по какому пользовательскому событию автомат перешел из одного состояния в другое. Есть только переход в новое состояние, который сопровождается анимациями.

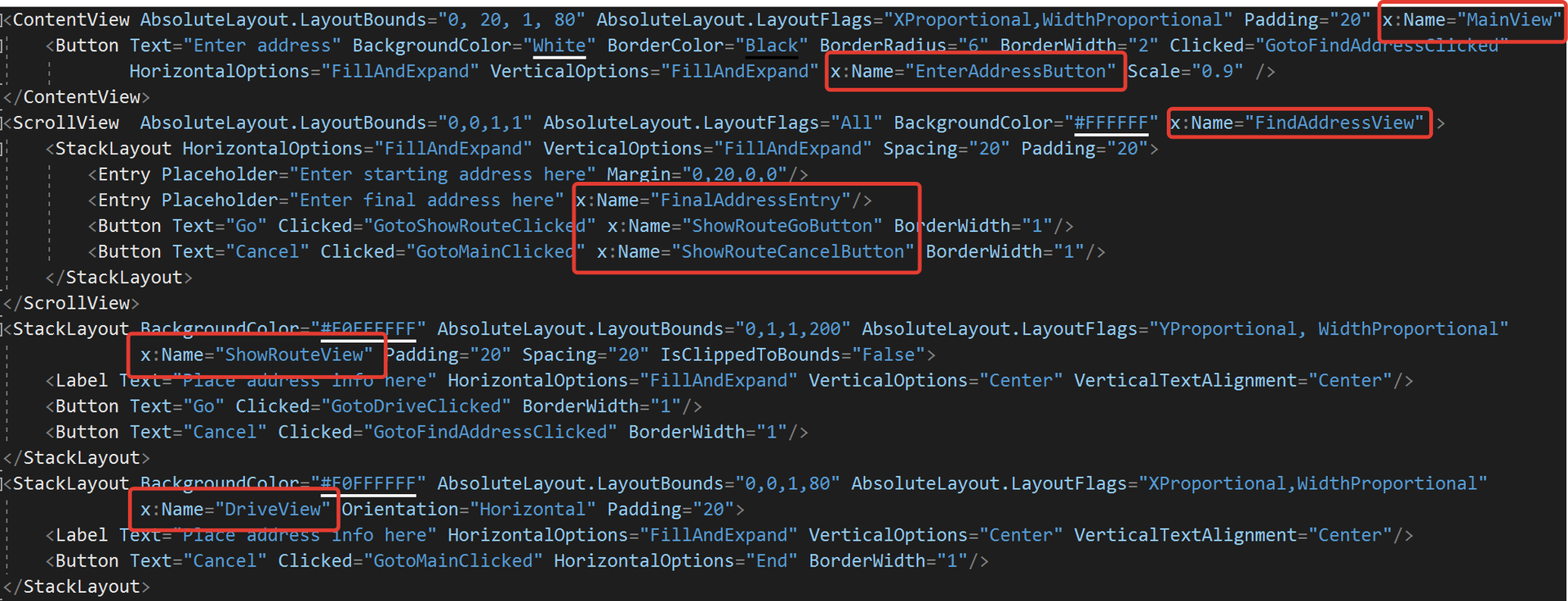

Итак, простейший автомат, который мы назовем Storyboard, будет выглядеть следующим образом:

public enum AnimationType {

Scale,

Opacity,

TranslationX,

TranslationY,

Rotation

}

public class Storyboard {

readonly Dictionary _stateTransitions = new Dictionary();

public void Add(object state, ViewTransition[] viewTransitions) {

var stateStr = state?.ToString().ToUpperInvariant();

_stateTransitions.Add(stateStr, viewTransitions);

}

public void Go(object newState, bool withAnimation = true) {

var newStateStr = newState?.ToString().ToUpperInvariant();

// Get all ViewTransitions

var viewTransitions = _stateTransitions[newStateStr];

// Get transition tasks

var tasks = viewTransitions.Select(viewTransition => viewTransition.GetTransition(withAnimation));

// Run all transition tasks

Task.WhenAll(tasks);

}

}

public class ViewTransition {

// Skipped. See complete sample in repository below

public async Task GetTransition(bool withAnimation) {

VisualElement targetElement;

if( !_targetElementReference.TryGetTarget(out targetElement) )

throw new ObjectDisposedException("Target VisualElement was disposed");

if( _delay > 0 ) await Task.Delay(_delay);

withAnimation &= _length > 0;

switch ( _animationType ) {

case AnimationType.Scale:

if( withAnimation )

await targetElement.ScaleTo(_endValue, _length, _easing);

else

targetElement.Scale = _endValue;

break;

// See complete sample in repository below

default:

throw new ArgumentOutOfRangeException();

}

}

}

В примере выше опущены проверки входных данных, полную версию можете найти в репозитории (ссылка в конце статьи).

Как видим, при переходе в новое состояние просто в параллели происходят плавные изменения необходимых свойств. Есть также возможность перейти в новое состояние без анимации.

Используем конечный автомат

Итак, автомат у нас есть и мы можем подключить его для задания необходимых состояния элементов. Пример добавления нового состояния:

_storyboard.Add(States.Drive, new[] {

new ViewTransition(ShowRouteView, AnimationType.TranslationY, 200),

new ViewTransition(ShowRouteView, AnimationType.Opacity, 0, 0, delay: 250),

new ViewTransition(DriveView, AnimationType.TranslationY, 0, 300, delay: 250), // Active and visible

new ViewTransition(DriveView, AnimationType.Opacity, 1, 0) // Active and visible

});Как видим, для состояния Drive мы задали массив индивидуальных анимаций. ShowRouteView и DriveView — обычные View, заданные в XAML, пример ниже.

А вот для перехода в новое состояние достаточно простоы вызвать метод Go():

_storyboard.Go(States.ShowRoute);Кода получается относительно немного и групповые анимации создаются по факту просто набором чисел. Работать наш конечный автомат может не только со страницами, но и с отдельными View, что расширяет варианты его применения. Использовать Storyboard лучше внутри кода страницы (Page), не перемешивая его с бизнес-логикой.

Также приведем пример XAML, в котором описаны все элементы пользовательского интерфейса.

Если вы решите добавить возможность смены цвета элементов с помощью анимаций, то рекомендуем познакомиться с реализацией, описанной в статье «Building Custom Animations in Xamarin.Forms».

Полный код проекта из статьи вы можете найти в нашем репозитории:

https://bitbucket.org/binwell/statemachine.

И как всегда, задавайте ваши вопросы в комментариях. До связи!

Об авторе

Другие статьи автора:

- Что общего между конечными автоматами, анимацией и Xamarin.Forms

- 7 лучших ферм устройств для тестирования мобильных приложений

- Автоматизируем неавтоматизируемое, или про Xamarin в реальных проектах

- Авторизация OAuth для Xamarin-приложений

- Деплоим мобильный софт с помощью devops-конвейера Microsoft

- DevOps на службе человека

- Удобный REST для Xamarin-приложений

- Быстрое создание MVP (minimum viable product) на базе Microsoft Azure и Xamarin.Forms

- Готовим Xamarin.Forms: настройка окружения и первые шаги

- Повышаем эффективность работы в Xamarin.Forms

- Работаем с состояниями экранов в Xamarin.Forms

- Подключаем Facebook SDK для Xamarin.Forms

- Подключаем ВКонтакте SDK для Xamarin.Forms

|

|

Пассивное устройство, маршрутизация и Штрих-Принт С |

Что это за чушь?

Наверняка задались Вы вопросом при прочтении заголовка. Признаюсь, меня посетили точно такие же мысли при прочтении документации от Штриха к весам Штрих-Принт С.

А случай состоит в следующем, магазин пожаловался, что не идет выгрузка на некоторые весы. Не буду говорить сколько я потратил времени на решение этой проблемы, просто опишу под катом вводные данные и то, что привело к решению проблемы.

Вводные данные

Что мы имеем из исходного? Схема с сетевой точки зрения абсолютно банальная.

- Подсеть магазина 192.168.1.0/24 с устройствами и маршрутизатором 192.168.1.254 и весами 192.168.1.200

- Подсеть терминального сервера 192.168.2.0/24 с терминальным сервером 192.168.2.10 и шлюзом для него 192.168.2.254

- Между роутерами, у которых локальные адреса 192.168.1.254 и 192.168.2.254, поднят туннель на публичных интерфейсах и взаимные статические маршруты на интересующие нас подсети в эти туннели.

- С терминального сервера 192.168.2.10 не выгружаются данные на 192.168.1.200

Ну что ж. Первым делом проверяю пинг до весов с терминального. Не пингуется.

Проверяю доступность весов из сегмента 192.168.1.0/24. Пингуются.

Бааа, да тут все банально — шлюз на весах не прописан, вот и не работает ничего.

Необъяснимо, но факт

Захожу в меню весов, и тут меня постигает первый пункт удивления — а там нет настроек шлюза. Совсем нет. Да не может такого быть, открываем документацию:

ARP есть, но устройство пассивное (что такое пассивное устройство с поддержкой IP/UDP вообще?). Но ведь работало. И работает в других магазинах с маршрутизацией.

Оказывается, эти весы еще и пингуются и с маршрутизатора 192.168.2.254. И из сегмента 192.168.0.0/24, подключенного тоже к маршрутизатору 192.168.2.254. Таким образом, весы знают MAC маршрутизатора, кадры формируют правильные, но они почему-то теряются именно на пути к терминальному серверу 192.168.2.10.

Что было опробовано? Перезагружались задействованные промежуточные свитчи (неуправляемые, без L3 естественно) сегмента 192.168.2.0/254. Перезагружался роутер 192.168.2.254. Менялся IP адрес на весах на заведомо маршрутизируемый до терминального сервера.

А решается проблема очень просто — перезагрузкой собственно весов.

P.S. Интересно, как ребята из Штриха сделали поддержку в прошивке отправки в другие подсети пакетов, они просто берут тот src MAC, который им пришел и выставляют его как dst? А вся поддержка ARP — это в том смысле, то весы умеют на ARP-запросы отвечать, но не генерировать их?

|

Метки: author v0rdych сетевые технологии штрих-м маршрут по-умолчанию |

Социальный Организм — как форма эффективного взаимодействия команды. Часть 1 |

I Вступление

Я хочу поделиться теорией, которую недавно создал.Немного о себе. На заре своей карьеры я долгое время работал программистом. Позже, когда мне стало скучно просто кодировать, переквалифицировался в системного аналитика, попутно исполняя функции менеджера проектов. В последнее же время обстоятельства сложились так, что совместно с партнерами мы создали небольшую ИТ компанию.

Агент Смит (Фильм «Матрица»)

Мне и раньше приходилось подбирать персонал в свою команду, но одно дело нанимать людей в фирму, где ты и сам наемный работник, и совсем другое, когда ты впускаешь чужих, малознакомых людей в свое детище. Волей-неволей задумываешься, как сделать так, чтобы сотрудники не просто формально рассчитывались своим трудом, за выплачиваемые им деньги, а старались привнести в общее дело что-то свое личное: важное для них и одновременно полезное для всех?

Очевидно, тут нужен какой-то особенный инструмент, который позволит собрать группу одиночек и превратить их в команду соратников. При чем этот инструмент должен быть не просто клубом, где “тусуются” единомышленники, а способом качественного и эффективного решения производственных задач.

Поскольку, по роду своей деятельности, я привык подходить к решению проблем системно, то и в данной ситуации, совершил экскурс в основы социологии и провел блиц анализ предметной области. Информации оказалось очень много, и она пролила свет на некоторые, моменты, ранее не очевидные для меня. Но все же найти готовые комплексные решения, которые позволили бы построить свою собственную «страну Оз», я так и не смог. А потому, я решил систематизировать добытую информацию, немного разбавить ее своим личным опытом и самому спроектировать этот “волшебный” инструмент.

Осуществляя свои замыслы, я использовал все те же приемы и навыки, которые обычно практикую в профессиональной деятельности для анализа и проектирования автоматизированных систем. И вот что у меня получилось.

Для кого и для чего предназначена эта статья: