Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://sergeytsvetkov.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??75e8ed00, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Нельзя побеждать 15 лет подряд |

Эта фраза принадлежит Наполеону, он поделился этим глубоким соображением с кем-то из своих собеседников на о. Св. Елены.

Император Николай I был первым, кто опроверг максиму великого полководца. Он вёл Россию от победы к победе 30 лет.

Посмотрим, по плечу ли это Путину. Или его предел: «Нельзя побеждать 20 лет подряд»?

|

Метки: актуально размышления |

Скотт Риттер о действиях ВС РФ на Украине |

1/ Война больших стрел — введение. Для всех тех, кто в замешательстве чешет затылки или стряхивает пыль со своей парадной формы для украинского парада победы в Киеве из-за новостей о «стратегическом сдвиге» России, вы можете заново ознакомиться с основными военными концепциями.

2/ Маневренная война — хорошее место для начала. Поймите, Россия начала свою «специальную военную операцию» с острой нехваткой живой силы — 200 000 нападавших против примерно 600 000 защитников (или больше). Классический конфликт на истощение никогда не был вариантом. Победа России требовала маневра.

3/ Маневренная война носит скорее психологический, чем физический характер, и ориентирована больше на оперативный, чем на тактический уровень. Маневр — это относительное движение — то, как вы размещаете и перемещаете свои силы по отношению к противнику. Русский маневр на первом этапе своей операции поддерживает это.

4/ Русским нужно было формировать поле боя в свою пользу. Для этого им нужно было контролировать, как Украина использует свои численно превосходящие силы, распределяя при этом свою меньшую боевую мощь для наилучшего достижения этой цели.

5/ В стратегическом плане, чтобы облегчить маневрирование между южным, центральным и северным фронтами, России необходимо было обеспечить сухопутный мост между Крымом и Россией. Захват прибрежного города Мариуполя имел решающее значение для этих усилий. Россия выполнила эту задачу.

6/ Пока разворачивалась эта сложная операция, России нужно было удержать Украину от маневрирования своими численно превосходящими силами таким образом, чтобы это сорвало Мариупольскую операцию. Это повлекло за собой использование нескольких стратегических поддерживающих операций — обходных маневров, фиксирующих операций и глубокой атаки.

7/ Концепция ложного маневра проста: военная сила либо рассматривается как готовящаяся к атаке в заданном месте, либо фактически проводит атаку с целью заставить противника выделить ресурсы в ответ на предполагаемые или фактические действия.

8/ Использование ложного маневра сыграло важную роль в операции «Буря в пустыне», когда десантные силы морской пехоты угрожали кувейтскому побережью, вынуждая Ирак защищаться от нападения, которого так и не последовало, и где 1-я кавалерийская дивизия фактически атаковала Вади-эль-Батин, чтобы сковать Республиканская гвардия.

9/ Русские широко использовали уловку на Украине: десантные силы у Одессы заморозили там украинские силы, а крупная уловка в направлении Киева вынудила Украину усилить там свои силы. Украина так и не смогла усилить свои силы на востоке.

10/ Ремонтные работы также имели решающее значение. Украина собрала около 60-100 тысяч военнослужащих на востоке, напротив Донбасса. Россия провела широкую фиксирующую атаку, призванную удержать эти силы в полной боеготовности и не дать возможности маневрировать в отношении других российских операций.

11/ Во время «Бури в пустыне» двум дивизиям морской пехоты было приказано провести аналогичные фиксирующие атаки против иракских сил, дислоцированных вдоль кувейтско-саудовской границы, сковав значительное количество людей и техники, которые нельзя было использовать для отражения основного удара США на западе.

12/ Российская фиксирующая атака сковала основные украинские силы на востоке и отбросила их от обложенного и сокращенного Мариуполя. Поддержка операций из Крыма против Херсона расширила российский сухопутный мост. Этот этап завершен.

13/ Россия также участвовала в кампании стратегической глубокой атаки, направленной на нарушение и уничтожение украинской логистики, командования и управления, а также авиации и дальней огневой поддержки. У Украины заканчиваются топливо и боеприпасы, она не может координировать маневры и не имеет значимых ВВС.

14/ Россия передислоцирует некоторые из своих главных подразделений из того места, где они участвовали в ложных операциях на севере Киева, туда, где они могут поддержать следующую фазу операции, а именно освобождение Донбасса и уничтожение основных украинских сил в Восток.

15/ Это классическая маневренная война. Россия теперь будет удерживать Украину на севере и юге, в то время как ее основные силы, усиленные северными подразделениями, морской пехотой и силами, высвободившимися в результате взятия Мариуполя, будут стремиться окружить и уничтожить 60 000 украинских сил на востоке.

16/ Это война больших стрел во всей красе, которую американцы знали, но забыли в пустынях и горах Афганистана и Ирака. Это также объясняет, как 200 000 русских смогли победить 600 000 украинцев. Так заканчивается учебник по маневренной войне в русском стиле.

(с) Скотт Риттер

Видео нет, источник твиттер, перевод взят в жж. Хотите верьте, хотте нет.

|

Метки: актуально |

Мы беззащитны перед новым витком русофобии |

Писано в 2018 году. Но что тогда был за виток русофобии по сравнению с нынешними временами! Поэтому повторюсь.

Опасность нынешнего витка русофобии в том, что он не уравновешивается, как прежде, культурным обаянием России - ее музыки, литературы, искусства. Все эти вещи на мировом уровне в России больше не производятся. Наше эстетическое чувство проявляется только в создании прекрасного оружия. Поэтому лепить образ агрессивной, варварской России сейчас проще, чем когда бы то ни было.

|

Метки: размышления |

Мы беззащитны перед новым витком русофобии |

Писано в 2018 году. Но что тогда был за виток русофобии по сравнению с нынешними временами! Поэтому повторюсь.

Опасность нынешнего витка русофобии в том, что он не уравновешивается, как прежде, культурным обаянием России - ее музыки, литературы, искусства. Все эти вещи на мировом уровне в России больше не производятся. Наше эстетическое чувство проявляется только в создании прекрасного оружия. Поэтому лепить образ агрессивной, варварской России сейчас проще, чем когда бы то ни было.

|

|

Мы беззащитны перед новым витком русофобии |

Писано в 2018 году. Но что тогда был за виток русофобии по сравнению с нынешними временами! Поэтому повторюсь.

Опасность нынешнего витка русофобии в том, что он не уравновешивается, как прежде, культурным обаянием России - ее музыки, литературы, искусства. Все эти вещи на мировом уровне в России больше не производятся. Наше эстетическое чувство проявляется только в создании прекрасного оружия. Поэтому лепить образ агрессивной, варварской России сейчас проще, чем когда бы то ни было.

|

|

Мы беззащитны перед новым витком русофобии |

Писано в 2018 году. Но что тогда был за виток русофобии по сравнению с нынешними временами! Поэтому повторюсь.

Опасность нынешнего витка русофобии в том, что он не уравновешивается, как прежде, культурным обаянием России - ее музыки, литературы, искусства. Все эти вещи на мировом уровне в России больше не производятся. Наше эстетическое чувство проявляется только в создании прекрасного оружия. Поэтому лепить образ агрессивной, варварской России сейчас проще, чем когда бы то ни было.

|

|

Мы беззащитны перед новым витком русофобии |

Писано в 2018 году. Но что тогда был за виток русофобии по сравнению с нынешними временами! Поэтому повторюсь.

Опасность нынешнего витка русофобии в том, что он не уравновешивается, как прежде, культурным обаянием России - ее музыки, литературы, искусства. Все эти вещи на мировом уровне в России больше не производятся. Наше эстетическое чувство проявляется только в создании прекрасного оружия. Поэтому лепить образ агрессивной, варварской России сейчас проще, чем когда бы то ни было.

|

|

Мы беззащитны перед новым витком русофобии |

Писано в 2018 году. Но что тогда был за виток русофобии по сравнению с нынешними временами! Поэтому повторюсь.

Опасность нынешнего витка русофобии в том, что он не уравновешивается, как прежде, культурным обаянием России - ее музыки, литературы, искусства. Все эти вещи на мировом уровне в России больше не производятся. Наше эстетическое чувство проявляется только в создании прекрасного оружия. Поэтому лепить образ агрессивной, варварской России сейчас проще, чем когда бы то ни было.

|

|

Мы беззащитны перед новым витком русофобии |

Писано в 2018 году. Но что тогда был за виток русофобии по сравнению с нынешними временами! Поэтому повторюсь.

Опасность нынешнего витка русофобии в том, что он не уравновешивается, как прежде, культурным обаянием России - ее музыки, литературы, искусства. Все эти вещи на мировом уровне в России больше не производятся. Наше эстетическое чувство проявляется только в создании прекрасного оружия. Поэтому лепить образ агрессивной, варварской России сейчас проще, чем когда бы то ни было.

|

|

Мы беззащитны перед новым витком русофобии |

Писано в 2018 году. Но что тогда был за виток русофобии по сравнению с нынешними временами! Поэтому повторюсь.

Опасность нынешнего витка русофобии в том, что он не уравновешивается, как прежде, культурным обаянием России - ее музыки, литературы, искусства. Все эти вещи на мировом уровне в России больше не производятся. Наше эстетическое чувство проявляется только в создании прекрасного оружия. Поэтому лепить образ агрессивной, варварской России сейчас проще, чем когда бы то ни было.

|

|

Как ругали Ивана Тургенева. Часть 2 |

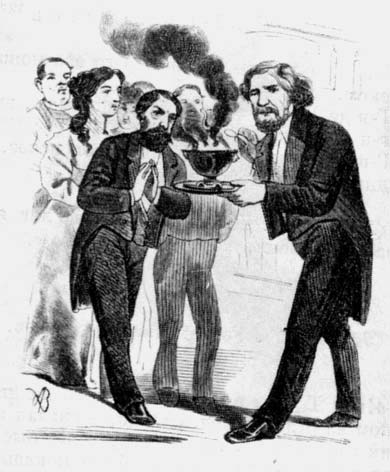

Даже в юности интерес Тургенева к решению последних философских вопросов уступал низменным требованиям тела. Как-то раз после многочасового диспута он заявил, что голоден. «Мы еще не решили вопроса о бытии Божием, — воскликнул с возмущением Белинский, — а вы хотите есть!» Известна и (возможно, апокрифическая) характеристика, данная Тургеневу Анной Тютчевой (мемуаристкой, фрейлиной и дочерью поэта): Vous n’avez pas d’epine, dorsale au moral («Вы беспозвоночны в моральном отношении»). Впрочем, Иван Сергеевич на звание героя никогда не претендовал.

В отличие от Анны Федоровны, унаследовавшей от отца изящный слог, Салтыков-Щедрин обличал собрата по перу куда более резко: «Вообще, это какой-то необыкновенный человек: лгун и лицемер, и в то же время нахал. Он сам себе в Париже овации устраивает», — писал он в 1876 г. Николаю Некрасову.

Абсолютным же лидером по количеству и страстности обвинений Тургенева в непоследовательности, лицемерии, трусости, эгоизме и всех прочих личных грехах (а значит, и общественных, поскольку речь идет о писателе) была Авдотья Яковлевна Панаева. Если бы те, кто выпустил ее «Воспоминания» под новым названием «Мой любовник — Николай Некрасов», все же потрудились сперва прочесть то, что печатают, тогда у книги был бы шанс называться «Самый ужасный мерзавец в мире — Тургенев». В этих мемуарах нет ни слова о близких отношениях Авдотьи Яковлевны с Некрасовым, зато почти на каждой странице упоминается и уличается Тургенев.

Этих инвектив так много и они так обширны, что цитат хватило бы не на одну статью, а на целую серию. Панаева нередко пользуется следующим приемом: она вкладывает свои упреки в уста «директоров совести» из числа общих знакомых, и прежде всего Белинского (кто знает, возможно, они и правда так говорили). По ее словам, Тургенева упрекали и в плохом литературном и человеческом чутье: «самых пошлых и бездарных личностей превозносил до небес, а потом сам называл их пошляками и дрянцой», и в «генеральстве», и в любви к лести. «Тургенев был постоянно окружен множеством литературных приживальщиков и умел очень ловко вербовать себе поклонников, которые преклонялись перед его мнениями, восхищались каждым его словом, видели в нем образец всяких добродетелей».

Более того: вопреки всему написанному в «Записках охотника», их автор относится к крестьянам безо всякого сочувствия: «С тех пор, как Тургенев получил наследство, он постоянно жаловался, что получает доходов с имения очень мало, и в порыве своих скорбей проговаривался, что терпит много убытка от распущенности мужиков: «Я им не внушаю никакого страха, — говорил он. — Прежде мужик с трепетом шел на барский двор, а теперь лезет смело и разговаривает со мной совершенно запанибрата, да еще с какой-то язвительной улыбочкой смотрит на тебя: „знаю, что ты, мол, тряпка“».

***

Следует отметить, что упомянутая выше нервная реакция Тургенева на неблагосклонность власти и стремление оправдаться перед ней отчасти были следствием горького опыта общения писателя с предыдущим царем и тайной полицией. Известная история с арестом Тургенева за публикацию некролога Гоголю включает и обширную официальную переписку: Иван Сергеевич удостоился даже высочайшего порицания. Глава III отделения Алексей Орлов в секретном отношении (от 15 апреля 1852 г.) сообщал министру народного просвещения: «в феврале месяце жительствующий в С. -Петербурге помещик Орловской губернии Иван Тургенев написал статью об умершем литераторе Гоголе». После отказа «С. -Петербургских ведомостей» печатать ее Тургенев «вместо того, чтобы покориться решению начальствующего лица, отправил статью свою в Москву и там, при содействии почетного гражданина Боткина и кандидата Феоктистова, напечатал в „Московских ведомостях“». При этом у Орлова есть лишь один аргумент против статьи Тургенева: он «отзывался о Гоголе в выражениях чрез меру пышных».

В докладе Николаю I Орлов предлагал «пригласить Тургенева в 3-е отделение С.Е.И.В. канцелярии, а Боткина и Феоктистова к московскому военному генерал-губернатору, сделать им внушение, предупредив их, что правительство обратило на них внимание, и учредить за ними секретное наблюдение». Примечательно, что именно царь настоял на жестких мерах против писателя и его «сообщников» и надписал на докладе следующую резолюцию: «Полагаю, этого мало, за явное ослушание посадить его на месяц под арест и выслать на жительство на родину под присмотр, а с другими поступить предоставить г. Закревскому распорядиться по мере их вины».

В этом частном деле прослеживается эволюция начальственного слова и дела: в 1837 г. за некролог о Пушкине министр народного просвещения журил авторов и редакторов и пояснял причины своего недовольства, но никого не арестовывал и не ссылал, а Тургенев пятнадцать лет спустя был отправлен на гауптвахту и потом сослан в имение.

***

Что касается упреков в слабом характере, то одним из субъектов (конечно, дурного) влияния на Тургенева традиционно считалась известная Полина Виардо: «И падший сей талант томится приживалкой / У спавшей с голоса певицы Виардо», — сообщал неведомый автор эпиграммы.

Особенно неказисто выглядит Виардо в упомянутых воспоминаниях Панаевой. В частности, мемуаристка рассуждала так: любовь Тургенева — женщина невысоких моральных и эстетических достоинств («очень некрасива, особенно неприятен был ее огромный рот»), жадна и сребролюбива, а значит, и сам он, избравший себе в идолы столь низкую женщину, недостойный человек. Однако и читающая публика полагала, что из-за Виардо писатель надолго покидал родину и терял связь с русской общественно-культурной жизнью, что сказывалось на качестве его произведений; разменял свой талант на угождение прихотям певицы — в частности, на написание опереток для ее многочисленных учениц (Виардо брала большие деньги за частные занятия).

Ходили слухи, что Тургенев разбрасывается не только талантом в угоду Полины, но и деньгами: «Все родовое имение спустил на эту дрянь и еще сердится, что ему правду говорят. Совсем одурел человек, не видит и не чувствует, как она грабит его», — передавал якобы сказанное в досаде Некрасовым Гавриил Потанин.

Не избежал Тургенев и традиционных претензий к писателям, в число которых входят утрата таланта, слабость очередного произведения и плагиат. Инвективы в (предполагаемом) плагиате подробнейше (они занимают почти сто страниц в томе «Литературного наследства») расписаны Иваном Гончаровым — впрочем, эта «Необыкновенная история» им для печати не предназначалась. Суть конфликта, произошедшего между двумя писателями, хорошо известна: в 1855 г. Гончаров пересказал Тургеневу содержание задуманного им еще в 1849 г. «Обрыва», а позже нашел в романах «Дворянское гнездо» и «Накануне» множество заимствований из своего пока невоплощенного замысла.

«Еще с 1855 года я стал замечать какое-то усиленное внимание ко мне со стороны Тургенева, — вспоминал Гончаров. — Он искал часто бесед со мной, казалось, дорожил моими мнениями, прислушивался внимательно к моему разговору... Особенно прилежно он следил, когда мне случалось что-нибудь прочитывать... Словом, он очень следил за мной — и это сближало меня с ним, так что я стал поверять ему все, что ни задумаю».

Некоторые пассажи «Истории» выглядят как наброски к роману о вампире или другом инфернальном существе: «И вот однажды, именно в 1855 году, он пришел ко мне на квартиру... и продолжал, молча, вслушиваться в мои искренние излияния, искусно расспрашивать, что и как я намерен делать... Я взял — да ни с того, ни с сего вдруг и открыл ему не только весь план будущего своего романа („Обрыв“), но и пересказал все подробности, все готовые у меня на клочках программы сцены, детали, решительно все, все...

Он слушал неподвижно, притаив дыхание, приложив почти ухо к моим губам, сидя близь меня на маленьком диване в углу кабинета».

Тургенев, как догадался Гончаров, «должно быть, придя домой, все записал, что слышал, слово в слово». В результате в «Дворянском гнезде» им был сделан «сжатый, но довольно полный очерк „Обрыва“ ...извлечен был весь сок романа, дистиллирован и предложен в отделанном, обработанном, очищенном виде». После выхода «Дворянского гнезда» Гончаров по мере того, как «разглядывал» Тургенева, «убеждался в глубокой и неизлечимой фальшивости его натуры».

«Тургенев выказал гениальный талант интриги, — и на другом поприще, с другими, высокими, патриотическими и прочими целями, конечно, из него вышел бы какой-нибудь Ришелье или Меттерних, но с своими узенькими, эгоистическими целями он является каким-то литературным Отрепьевым».

Конфликт привел к третейскому суду, состоявшемуся 29 марта 1860 г. при участии Павла Анненкова, Александра Дружинина, Степана Дудышкина и Александра Никитенко. Суд решил, что любые совпадения незначительны и случайны, но вполне объяснимы, так как сюжеты возникли «на одной и той же русской почве». Общение писатели прекратили, но на похоронах общего друга и одного из «судей» Дружинина возобновили его, однако следом возобновились и мучительные подозрения Ивана Александровича: «Тургенев затеял это примирение со мной, как я увидел потом, вовсе не из нравственных побуждений возобновить дружбу... ему нужно было ближе следить за моею деятельностью и мешать мне оканчивать роман, из которого он заимствовал своих „Отцов и детей“ и „Дым“, заходя вперед, чтобы ни в нашей литературе, ни за границею не обличилась его слабость и источник его сочинений». Дальше — больше: «Вешние воды» — «ничто иное, 1-й части „Обыкновенной истории“. Сразу ничего не заметно. Но если прочесть обе повести рядом (чего, конечно, никому не пришло в голову сделать), то сходство будет очевидно, — горевал Гончаров и делал суровый вывод: — Основание всей натуры Тургенева — ложь и тщеславие... Она [ложь. — С. В.] y него всегда была за поясом, как кинжал y горного наездника».

Пересказать все сложные ходы, которыми, по мнению Гончарова, пользовался Тургенев для тайного ознакомления с новыми плодами его творчества, практически невозможно. В «Необыкновенной истории» Тургенев выступает героем бульварного детектива, подсылающим к Гончарову шпионов, которые проникают в его комнату и успевают прочесть свеженаписанное (Ивану Александровичу приходится прятать рукописи в чемодан), мнимыми друзьями проскальзывают в узкий круг слушателей новых фрагментов гончаровских произведений, а потом передают записи Тургеневу. «...В Мариенбаде y меня просто копировали прямо с моих тетрадей жившие со мной в одном коридоре подосланные лица, как я убедился после...»

Тургенев не ограничивается русскоязычными читателями: он встает на пути Гончарова к читателю европейскому, чинит препятствия в переводе его текстов на иностранные языки и хуже того, пересказывает их содержание своим французским коллегам-писателям: «Случайно как-то, не помню кто, заговорил со мной о M-me Bovary, par Flaubert — и спросил, читал ли я этот роман?.. Я достал книгу, начал читать, но эта картина des moeurs de province, как там сказано (мне неизвестных) — показалась мне скучна. Я бросил.

И спустя уже значительное время после выхода „Обрыва“, слыша опять толки об этой книге, как будто намекающие на некоторые характеры „Обрыва“, прочел ее внимательно — и с большим, правда, трудом, выделив из кучи чуждой обстановки, чужих нравов, подробностей характеры двух-трех главных лиц, узнал в них подобия из „Обрыва“: именно — в лекаре, муже героини, — учителя Козлова, в madame Bovary, его жене, — Улиньку, жену Козлова, тут же и студент (Райский), знавший ее девушкой и любивший ее и опять сошедшийся с нею, как Райский с Улинькой. Словом, фабула романа, план, главные характеры, события романа, психология — это параллель эпизода Козлова и жены.

Но это так искусно утоплено в массе подробностей чужой сферы, прибавлений — что надо знать „Обрыв“, как я, чтобы отыскать это сходство!

„Тогда, значит, и нет сходства!“ — скажут на это. Нет, есть».

Объяснял этот казус Гончаров тем, что он еще в 1855 г. «весь роман залпом рассказал Тургеневу».

«Необыкновенная история» Гончарова производит тяжелое впечатление. Однако даже в этом сомнительном с психологической точки зрения тексте заметен талантливый повествователь, и, не будь тема (и претензии) столь сомнительными, а Гончаров столь искренне огорченным и оскорбленным фантастическими «кражами» Ивана Сергеевича, это могло бы стать основой постмодернистского романа о Тургеневе — хитром и изворотливом махинаторе, бессердечном дельце, плетущим сеть заговора и с вампирской страстью вытягивающим все соки из собратьев по перу и их текстов.

***

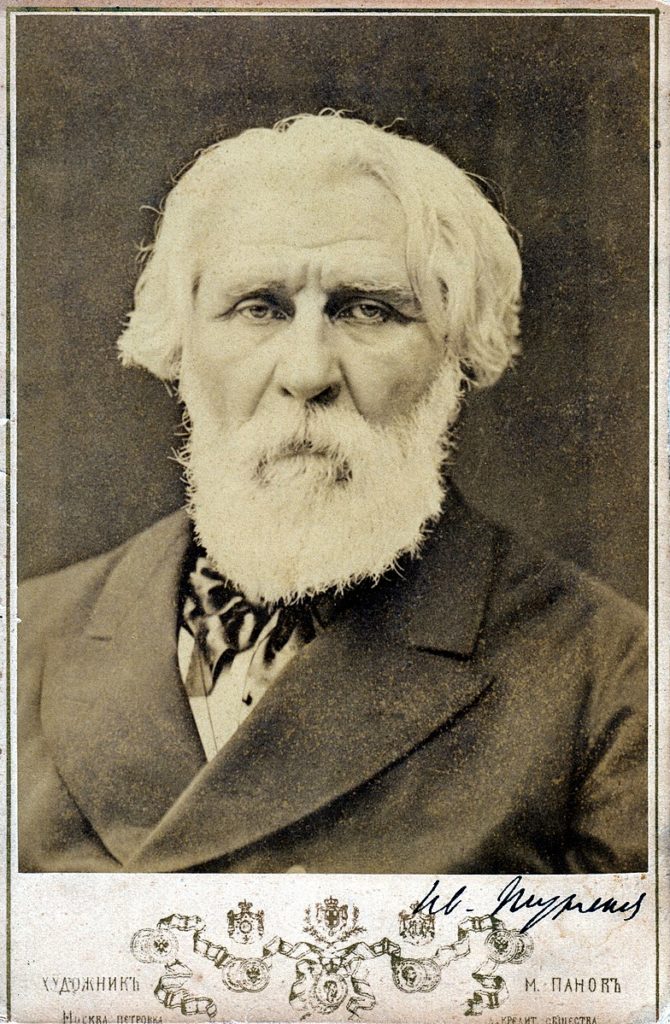

В последние годы жизни Тургенева человеческая и культурно-общественная (траги)комедия стала подходить к концу: порицания, инвективы, претензии и ругательства в его адрес почти прекратились. Писатель стал объектом поклонения и массового восхищения — если когда-то «дети» были им недовольны, то следующее поколение, «внуки», как и полагается, обожали «деда».

Долгая (по меркам большинства русских писателей) жизнь Тургенева была сценой культурно-политических страстей. Накал их на первый взгляд контрастирует с мягким, нерешительным характером писателя, но, возможно, именно такой характер и провоцировал окружающих требовать от «властителя дум» определенности и в мрачное николаевское, и в реформенное александровское время.

Возможно, именно это отметила чуткая Наталья Александровна Герцен, когда писала: «Странный человек Тургенев! Часто, глядя на него, мне кажется, что я вхожу в нежилую комнату — сырость на стенах, и проникает эта сырость тебя насквозь: ни сесть, ни дотронуться ни до чего не хочется, хочется выйти поскорей на свет, на тепло. А человек он хороший!»

|

Метки: литература |

Освободительная миссия рубля |

«Немцы! Переходите на сторону добра! В случае перехода на оплату газа за рубли вам гарантированы теплые батареи, горячая вода, вкусная каша и довольные женщины».

Листовка Газпрома 2022 года

|

Метки: юмор |

Вячеслав Константинович Плеве |

Видный государственный деятель Российской империи Вячеслав Константинович Плеве родился в 1846 году в семье обрусевшего немца, учителя истории и географии в калужской гимназии.

Все, чего добился Плеве, он добился сам, не имея ни титула, ни денег, ни протекции. Начав службу в министерстве юстиции, одаренный юноша быстро продвигался по карьерной лестнице. Сразу после цареубийства 1 марта 1881 года 35-летний Плеве возглавил Департамент полиции МВД и за три года полностью разгромил партию народовольцев.

4 апреля 1902 года Вячеслав Константинович занял пост министра внутренних дел. Его предшественник Сипягин погиб двумя днями ранее в результате эсеровского теракта. В докладе Николаю II новый министр сделал недвусмысленное признание: «Если бы двадцать лет тому назад, когда я управлял департаментом полиции, мне бы сказали, что России грозит революция, я бы только улыбнулся. Нынче, Ваше Величество, я вынужден смотреть на положение иначе».

Действительно, обстановка в стране была сложной. Многие южные губернии были охвачены крестьянскими волнениями, а на Полтавщине дело дошло до вооруженных столкновений крестьян с войсками. Плеве быстро усмирил восстание, после чего, однако, настоял на вынесении крайне мягких приговоров бунтовщикам. Причина этого заключалась в том, что мятежные уезды были охвачены голодом, и Плеве не считал нужным наказывать голодных озлобившихся людей.

В «рабочем вопросе» Плеве также проводил политику сглаживания социальных конфликтов под эгидой самодержавия. Признавая многие требования рабочих справедливыми, он поощрял создание рабочих организаций, не выдвигающих политических требований.

Либеральную земскую оппозицию Плеве усмирил очень простым способом, назначив административные расследования деятельности земств. Проверки вскрыли вопиющие злоупотребления, и некоторые губернские земства лишились до половины депутатов, отданных под суд за коррупцию. И наконец, Плеве крепко «держал» в руках большинство революционных организаций, во главе которых стояли осведомители Охранного отделения.

Плеве считал, что ему вполне по силам нанести поражение революции, как он сделал это двумя десятилетиями раньше. Опасались этого и революционеры. Их удар был молниеносным и точным. 15 июля 1904 года Плеве погиб от бомбы, брошенной в него эсером Евгением Сазоновым.

Мои книги

https://www.litres.ru/sergey-cvetkov/

Мой телеграм-канал Истории от историка.

Звякнуть пиастрами в знак одобрения и поддержки можно через

Сбербанк 4274 3200 2087 4403

ЮMoney 41001947922532

У этой книги нет недовольных читателей. С удовольствием подпишу Вам экземпляр!

Последняя война Российской империи (описание и заказ)

|

Метки: персоны |

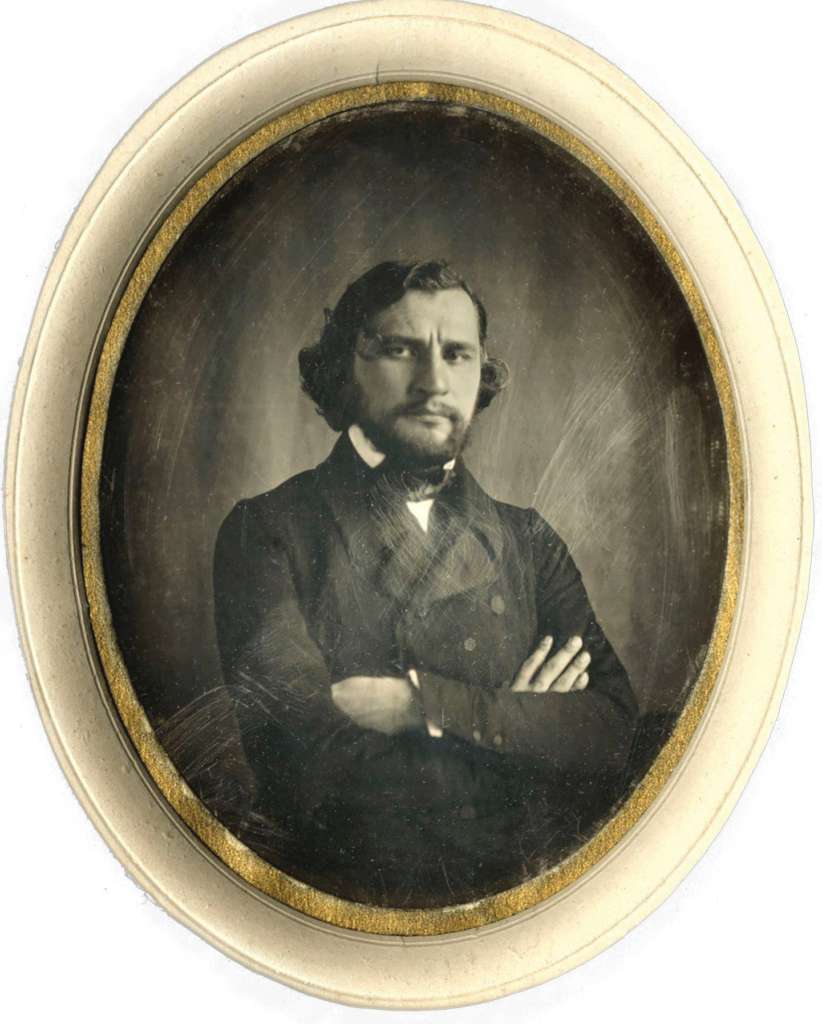

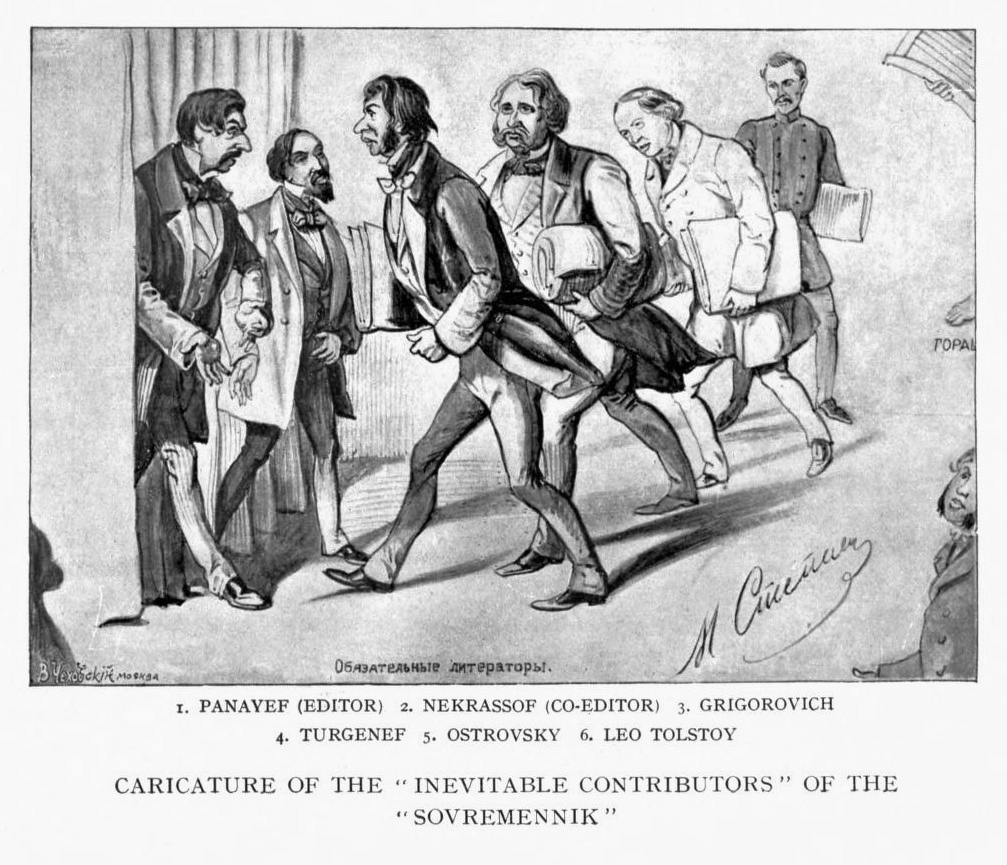

«Самая поэтическая ж...па» Как ругали Ивана Тургенева. Часть 1 |

Читая воспоминания и переписку современников Ивана Сергеевича Тургенева, нельзя не заметить: кажется, в тот или иной временной промежуток его ругали абсолютно все. Причем поражает как спектр претензий, так и богатство языковых средств литературных хулителей: «новая полурыбица в русской литературе» от Н. П. Огарева, «седовласая Магдалина» (от А. И. Герцена), «совершенный подлец» с «фразистыми ляжками» (от Л. Н. Толстого), «один такой пенек» (от М. Е. Салтыкова-Щедрина) и «самая поэтическая жопа» от Ап. Григорьева.

Для баланса (и справедливости ради) надо отметить, что был и другой полюс, неизменно хвалебный. Например, одобрительные отзывы тургеневских знакомцев из числа французских писателей, зачастую однотипно-снисходительные и пошловатые («кроткий великан, милый варвар», «большая славянская фигура с белой бородой», «гигант с серебряной головой, как гласилось бы в сказке фей» и т. п.). А в последние годы жизни Тургенев в основном слышал от соотечественников одни восторги (самые бурные — от юных соотечественниц).

Однако если восторги всегда более или менее однообразны, то каждая инвектива в адрес центрального для русского литературного канона автора была по-своему примечательна. Причем речь прежде всего идет не о курьезно-анекдотической стороне дела (хотя и о ней тоже), но о том, что в массе эти претензии дают яркую социально-политическую (литература того времени — во многом субститут политики и актуальной публицистики) и психологическую картину как общества, так и взглядов с характерами хулителей и самого Тургенева. Эти конфликты — точка входа в важные для той эпохи (точнее, двух эпох: Николая I и Александра II) вопросы и проблемы.

Первые упреки Тургенев вполне ожидаемо получил от матери — женщины сложного и эксцентрически-деспотичного характера. В современном мире Иван Сергеевич мог бы провести немало времени на кушетке психоаналитика, разбирая душевные травмы, нанесенные маменькой. Эти ранние претензии относились, помимо прочего, к чрезмерной искренности ребенка. Так, «почтенной старухе», «светлейшей княгине Голенищевой-Кутузовой-Смоленской», «по всему виду своему напоминавшей икону какой-либо святой самого дурного письма, почерневшую от времени», шестилетний Иван сказал, что та «совсем похожа на обезьяну». Примерно тогда же ребенок был представлен литератору (и бывшему министру юстиции) И. И. Дмитриеву, «продекламировал перед ним одну из его басен» и заявил: «твои басни хороши, а Ивана Андреевича Крылова гораздо лучше».

Прямоты этих замечаний — как антропологического, так и литературоведческого, — Варвара Петровна не оценила: «матушка так рассердилась, что высекла меня и этим закрепила во мне воспоминание о свидании и знакомстве, первом по времени, с русским писателем», — вспоминал Иван Сергеевич. Надо признать, что урок не прошел даром: позже Тургенева нередко порицали ровно за противоположное — за искусственность поведения и слога, а также подозревали в лицемерии и неискренности.

Эта манера, возможно, шла от того, что подросший Тургенев увлекся романтической литературой, и она стала частью его жизнетворчества. «Хлестаков образованный и умный, внешняя натура, желание выказываться», — писал А. И. Герцен общему знакомому Н. Х. Кетчеру в 1844 г., а в начале 1847 г. из Берлина сообщал московским друзьям, что встреченный им Тургенев «представляет какого-то грустью задавленного романтика». «Я видел, что он позирует, небрежничает, рисуется, представляет франта, вроде Онегиных, Печориных и т. д., копируя их стать и обычай», — вторил А. И. Гончаров.

Романтическое жизнетворчество легко может трактоваться как лицемерие и даже ложь. По этому логическому пути пошел мемуарист Евгений Феоктистов: «Он никогда не довольствовался передачей чего бы то ни было, как оно действительно происходило, а считал необходимым всякий факт возвести в перл создания, изукрасить его, ради эффекта, порядочною примесью вымысла, и этим приемом не брезгал, даже изображая портрет своей матери». Этот (полусознательно) выстраиваемый образ был одной из причин неоднократных и яростных нападок на Тургенева со стороны Льва Толстого. Будучи младше на десятилетие, он не принадлежал к «идеалистам 1830-х годов», прожившим годы по «заветам» немецкой идеалистической философии и считавшим, что «поэт», т. е. творец, наделен особой миссией, полномочиями, а следовательно, и необходимыми жестами.

Эпистолярная манера Тургенева, описанная Борисом Эйхенбаумом, вполне соответствовала и его повседневному поведению (по крайней мере, в молодости): «Его письма полны „литературы“ и идут от нее — от ее традиций и штампов; его произведения, идя оттуда же, сливаются с письмами... Фраза владеет... Вся литературная деятельность и самая жизнь Тургенева были построены на уверенности в существовании особой профессии или особого качества — „артистизма“». Даже если не соглашаться с этой сентенцией полностью, можно предположить, что по-руссоистки «естественному» Толстому не могли нравиться «поза», «манера» Тургенева и «фраза, овладевшая им».

«Тургенев глупо устроил себе жизнь. Нельзя устроить необыкновенно. У него вся жизнь притворство простоты. И он мне решительно неприятен», — писал Толстой в дневнике в 1856 г. По словам Павла Анненкова, Толстой хотя и признавал в Тургеневе «многосторонний ум», но «распознал... наклонность к эффекту»: эту наклонность он замечал даже в его «фразистых ляжках».

Дмитрий Григорович вспоминал, что один их таких конфликтов произошел из-за Жорж Санд — предмета восхищения «идеалистов 1830–1840-х годов» и ролевой модели для передовых женщин эпохи. «Тургенев стал расточать похвалы новому ее роману и высказывать особое восхищение ее эмансипированными женщинами. Одна из таких героинь, как известно, была предметом роковой любви писателя. Толстой не выдержал и заявил, что героинь ее романов, если бы они существовали в действительности, следовало бы, ради назидания, привязывать к позорной колеснице и возить по петербургским улицам. С Тургеневым чуть не сделалось плохо, и вечер закончился ссорой». (Отдельно отмечу любопытный момент: Полина Виардо, «предмет роковой любви писателя», воспринималась ее русскими современниками как реализация поведенческой модели героинь Ж. Санд).

В отличие от любителя курьезов Григоровича, основательный Афанасий Фет увидел лежащую в основе этих ссор идеологическую и личностную несовместимость: «— Я не могу признать... чтобы высказанное вами было вашими убеждениями. Я стою с кинжалом или саблею в дверях и говорю: „пока я жив, никто сюда не войдет“. Вот это убеждение. А вы друг от друга стараетесь скрывать сущность ваших мыслей и называете это убеждением...» — пересказывал он Тургеневу слова Толстого. Суровый Толстой не верил даже в недуги своего визави: «— Я не позволю ему, — говорит с раздувающимися ноздрями Толстой, — ничего делать мне назло! Это вот он нарочно теперь ходит взад и вперед мимо меня и виляет своими демократическими ляжками!»

Самая же грандиозная ссора, чуть не приведшая к дуэли между писателями и прекратившая их общение на семнадцать лет, произошла в 1861 г. в доме того же Фета. Его жена поинтересовалась, доволен ли Тургенев английской гувернанткой дочери, и тот, рассказывая о ее методах воспитания, упомянул «прививку» благотворительности: «Теперь, — сказал Тургенев, — англичанка требует, чтобы дочь моя забирала на руки худую одежду бедняков и, собственноручно вычинив последнюю, возвращала по принадлежности.

— И вы это считаете хорошим? — спросил Толстой.

— Конечно, это сближает благотворительницу с насущною нуждою.

— А я считаю, что разряженная девушка, держащая на коленях грязные и зловонные лохмотья, играет неискреннюю театральную сцену».

Вряд ли Фет напомнил Толстому эту сцену через пару десятилетий, когда Лев Николаевич стал собственноручно тачать сапоги (впрочем, не для бедных, и в том числе для самого Фета).

Общий друг, проницательный Василий Боткин объяснил столкновения между писателями так: «...в сущности у Толстого страстно любящая душа, и он хотел бы любить Тургенева со всей горячностью, но, к несчастью, его порывчатое чувство встречает одно короткое, добродушное равнодушие».

***

Большая доля упреков, возмущений и даже брани относилась к нескольким произведениям Тургенева и их социально-политической трактовке: прежде всего — к романам «Отцы и дети» и «Дым» и в меньшей степени — к роману «Накануне».

Упреки в тенденциозном и потому «нереалистическом» изображении персонажей быстро переходили в упреки личного характера. Эстетическое, по мнению передовых людей пореформенной эпохи, было неотделимо от этического, и автор нес ответственность перед читателями за созданные им «образы» и «типы». С точки зрения недовольных, эти «типы» не соответствовали действительности и несли в нее искаженные модели поведения. «Большая часть молодежи... нашла, что нигилист Базаров — отнюдь не представитель молодого поколения. Многие видели даже в нем карикатуру на молодое поколение», — заявлял Петр Кропоткин в «Записках революционера».

Разнообразие и подчас курьезность претензий к роману и его создателю вполне хорошо отображает общественно-политические настроения начала 1860-х годов. Так, Михаил Катков возмущался: «Как не стыдно Тургеневу было спустить флаг перед радикалом и отдать ему честь как перед заслуженным воином?» На возражение Анненкова он уточнил, что «тут, кроме искусства... существует еще и политический вопрос. Кто может знать, во что обратится этот тип? Ведь это только начало его. Возвеличивать спозаранку и украшать его цветами творчества значит делать борьбу с ним вдвое труднее впоследствии».

Однако тут государственник Катков оказался большим католиком, чем папа римский, то есть представители власти. Так, тайная полиция, не в первый и не в последний раз выступившая в роли литературного критика и аналитика общественного мнения, осталась весьма довольна романом: «Справедливость требует сказать, что благотворное влияние на умы имело сочинение известного писателя Ивана Тургенева „Отцы и дети“. Находясь во главе современных русских талантов и пользуясь симпатиею образованного общества, Тургенев этим сочинением неожиданно для молодого поколения, недавно ему рукоплескавшего, заклеймил наших недорослей-революционеров едким именем „нигилистов“ и поколебал учение материализма и его представителей», — указывал автор «Отчета о действиях III отделения»).

Не были довольны и славянофилы: Юрий Самарин упрекал автора в «гражданской трусости»: «ему бы хотелось, чтоб я Базарова смешал с грязью; другие, напротив, ярятся на меня за то, что я будто оклеветал его — словом „хаос”», — сетовал Тургенев в письме Анненкову.

Среди «ярящихся» были и представители «левого лагеря» (другая их часть, впрочем, «Отцов и детей» одобряла): «„Нигилисты“ постарше зачитывались статьей Антоновича, где произведение Тургенева сравнивалось с „Асмодеем“ тогдашнего обскуранта-ханжи Аскоченского; а более молодые упразднители, в лице Писарева, посмотрели на тургеневского героя совсем другими глазами и признали в нем своего человека», — сообщал Петр Боборыкин.

Однако, если мнения по поводу «Отцов и детей» полярно разошлись, то выход в 1867 г. романа «Дым» вызвал почти согласный хор хулящих и даже проклинающих как само произведение, так и его создателя: «Сколько мне известно, оно восстановило против меня в России людей религиозных, придворных, славянофилов и патриотов, — писал Тургенев Герцену, посылая тому отдельный оттиск „Дыма“ и, вероятно, надеясь на сочувствие. — Ведь и тебя партия молодых рефюжиэ пожаловала в отсталые и в реаки».

Сочувствия от эмигранта Герцена и его друга Огарева не последовало, и немудрено: Тургенев в нескольких несимпатичных героях «Дыма», в частности, в Потугине, изобразил как раз (немолодых) «рефюжиэ». Кроме того, сам художественный образ показался Герцену скучным и неубедительным: «Читаешь, читаешь, что несет этот Натугин, да так и помянешь Кузьму Пруткова: „Увидишь фонтан — заткни и фонтан, дай отдохнуть и воде“... особенно продымленной», — заявил он в статье «Отцы сделались дедами». Огарев же отчасти послужил прототипом для еще одного (выписанного с недружеской сатирой) героя романа — главы гейдельбергского кружка Губарева. «Не ставя перед собой задачи карикатурного изображения Огарева, Тургенев, очевидно, намеревался все же воспользоваться какими-то чертами его облика при создании образа главаря», — тактично объясняется в комментариях к «Дыму» в полном собрании сочинений Тургенева. В ответ поэт Огарев сочинил на Тургенева эпиграмму: «Я прочел ваш вялый „Дым“ / И скажу вам не в обиду — / Я скучал за чтеньем сим / И пропел вам панихиду».

Еще одну эпиграмму на роман и его автора — «И дым отечества нам сладок и приятен» — написал Тютчев: ему, по словам Боткина, не понравилось «нравственное настроение, пронизывающее повесть» и «отсутствие национального чувства» (эпиграмма была напечатана в либеральной газете «Голос» Краевского). Примерно по тем же причинам роман «Дым» осудил и Фет, написавший Толстому: «Дрянь. Форма? — Сам с ноготь, борода с локоть. Борода состоит из брани всего русского в минуту, когда в России все стараются быть русскими. А тут и труженик, честный посредник представлен жалким дураком потому, что не знает города Нанси».

Именно в претензиях к «Дыму» как нельзя ярче отразился не столько их объект, сколько субъекты: так, Толстой — в то время ярый семьянин — осудил автора романа за легкомысленное решение любовного вопроса: «Я про „Дым“ думаю то, — отвечал он на письмо Фета, — что сила поэзии лежит в любви... В „Дыме“ нет ни к чему почти любви и нет почти поэзии. Есть любовь только к прелюбодеянию легкому и игривому, и потому поэзия этой повести противна».

А Иван Гончаров увидел в «Дыме» плагиат — скрытые заимствования из его романа: «Этот „Дым“ как художественное произведение ничтожно... Это памфлет против русского общества... Здесь он выбрал и развел в воде все, что у меня мимоходом сказано на... странице... „Обрыва“». «Дым», по мнению Гончарова, «почти читать нельзя — так скучно, длинно и вяло это перефразированное им [Тургеневым. — С. В.] чужое сочинение!»

Самым же свирепым идеологическим (а следовательно, и личным) противником Тургенева на почве «Дыма» стал почвенник (ужасный каламбур!) Достоевский. Свои претензии и их причины он изложил, в частности, в письме Майкову, написанном в августе 1867 г. в Женеве. «Решившись наконец» сделать визит Тургеневу, Достоевский «пошел утром в 12 часов и застал его за завтраком». «Откровенно Вам скажу, — продолжал он, — Я и прежде не любил этого человека лично.

Сквернее всего то, что я еще с 67 года, с Wisbaden’a, должен ему 50 талеров (и не отдал до сих пор!). Не люблю тоже его аристократически-фарсерское объятие, с которым он лезет целоваться, но подставляет Вам свою щеку. Генеральство ужасное; а главное, его книга „Дым“ меня раздражила. Он сам говорил мне, что главная мысль, основная точка его книги состоит в фразе: „Если б провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве“. Он объявил мне, что это его основное убеждение о России».

Этот визит и беседа легко узнаются в одной из сцен «Бесов»: презрительное отношение к России, манифестированная любовь к «немцам», мелочное тщеславие и огромное самолюбие, открытый атеизм без предложения чего-либо взамен — все это демонстрирует герой романа, писатель Кармазинов. За «аристократически-фарсерскую», то есть фарисейскую, манеру Тургенева вместо поцелуя подставлять щеку Достоевский отомстил в романе: хитрый младший Верховенский «помнил по бывшему уже опыту, что он лобызаться-то лезет, а сам подставляет щеку, и потому сделал на сей раз то же самое; обе щеки встретились».

В письме же Майкову Достоевский продолжал перечислять грехи Тургенева: «...я никак не мог представить себе, что можно так наивно и неловко выказывать все раны своего самолюбия, как Тургенев. И эти люди тщеславятся, между прочим, тем, что они атеисты! Он объявил мне, что он окончательный атеист. Но боже мой: деизм нам дал Христа, то есть до того высокое представление человека, что его понять нельзя без благоговения и нельзя не верить, что это идеал человечества вековечный! А что же они-то, Тургеневы, Герцены, Утины, Чернышевские, нам представили?.. Ругал он Россию и русских безобразно, ужасно...» Пожалуй, в глазах Достоевского это наихудший список грехов для человека, имеющего влияние на общественное мнение.

Невероятно, но факт: Тургенев, по всей видимости, обладал способностью раздражать представителей любых эстетических, политических и каких угодно взглядов. Еще до того, как он рассердил «поправевшего» после каторги и ссылки Достоевского, и раньше написания «Дыма» Тургенев получил резкую отповедь со стороны левых эмигрантов Герцена и Огарева (которых Достоевский, как видно из цитаты выше, записал вместе с Тургеневым и Чернышевским в русофобы).

В 1862 г. Тургенев, будучи за границей, попал в поле зрения власти из-за общения с упомянутыми эмигрантами («Дело о лицах, обвиняемых в сношениях с лондонскими пропагандистами»). Его вызвали в Петербург для дачи показаний, однако в начале 1863 г. он написал напрямую Александру II, прося разрешения ответить на предъявленные «допросные пункты» письменно; царь разрешил. В своей «исповеди» о связях с Герценом и Огаревым Тургенев сообщил, что они остались лишь «невозвратным прошедшим», и уверял царя в собственных верноподданнических чувствах и несогласии со взглядами «политического преступника» и «изгнанника».

Письмо это, надо полагать, стало известно Герцену — по крайней мере в выписках и/или подробном пересказе. Так, вышедшая 15 января 1864 г. статья «Сплетни, копоть, нагар и пр.» явно была ответом рассерженного Герцена на всеподданнейшее объяснение Тургенева (в частности, в статье пародируется фраза из письма: «Не могу же я предполагать, что в просвещенное царствование Вашего величества одни сношения с товарищами юности... считаются преступлением, особенно когда эти сношения в последнее время состояли в постоянном ж противудействии тому, что в воззрениях этих людей казалось мне ошибочным»).

Само письмо Тургенева Александру II достойно обширного цитирования: в этом конфликте с Герценом задокументированы и его причины, и последующая полемика, благодаря чему мы можем оценить, насколько основательными были претензии Александра Ивановича. Тургенев сообщал царю, что в последние годы Герцен, «теряя более и более понимание действительных нужд и потребностей России, которую он, впрочем, никогда хорошо не знал, увлекаясь более и более старыми предубеждениями и новыми страстями, враждуя с правительством даже в таком святом деле, каково было освобождение крестьян... перестал отрицать и начал проповедывать — преувеличенно, шумно, как обыкновенно проповедуют скептики, решившиеся сделаться фанатиками... Я... с каждой встречей становился ему более чуждым. И не я один, все прежние его товарищи — один за одним от него отвернулись... Герцен, сделавшийся республиканцем и социалистом, Герцен, подпавший под влияние Огарева, не имел уже решительно ничего общего ни с одним здравомыслящим русским, не разделяющим народа от царя, честной любви к разумной свободе от убежденья в необходимости монархического начала... Глубоко раздражаемый чувством своего одиночества, ослаблением своего значения, всеобщим осуждением бывших друзей, которое он называл изменой, Герцен утратил почти всю свою силу, самый блеск своего бесспорно замечательного таланта...»

Неудивительно, что письмо бывшего товарища из «наших» задело Герцена за живое, и он с присущим ему темпераментом написал в статье: «Мы получили после Нового года несколько писем из России и от русских из-за границы. Общее впечатление скверное... Впрочем, всякого рода раскаяния в моде — видно, подходят последние времена. Не только красные раскаиваются, но раскаиваются и синие, и пегие, и совсем бесцветные...

Корреспондент наш говорит об одной седовласой Магдалине (мужского рода), писавшей государю, что она лишилась сна и аппетита, покоя, белых волос и зубов, мучась, что государь еще не знает о постигнувшем ее раскаянии, в силу которого она прервала все связи с друзьями юности».

На эту статью в свою очередь обиделся Тургенев, в защиту свою сообщивший Герцену: «Если б я мог показать тебе ответы, которые я написал на присланные вопросы — ты бы, вероятно, убедился, что, ничего не скрывая, я не только не оскорбил никого из друзей своих, но и не думал от них отрекаться: я бы почел это недостойным самого себя. Признаюсь, не без некоторой гордости вспоминаю я эти ответы, которые, несмотря на тон, в котором они написаны, внушили уважение и доверие ко мне моим судьям».

Герцен, по всей видимости, гордость Тургенева не оценил, и общение между ними прекратилось.

В полемике поучаствовал и Николай Огарев, написавший «на случай» стихотворный памфлет «Новая полурыбица в русской литературе» (оригинальное название, к сожалению, контрастирует с его невысокими поэтическими достоинствами). Этот сюжет исчерпывающе показывает, откуда взялись многочисленные упреки Тургеневу за слабость характера, ненадежность и «эластичность» его убеждений и совести.

|

Метки: литература |

Юмор герцога Веллингтона |

Знаменитый победитель Наполеона герцог Веллингтон внешне был совершенным воплощением английского джентльмена. Но под маской невозмутимости и бесстрастия скрывалось незаурядное чувство юмора.

Его ирландское происхождение часто служило предметом пересудов и бестактных вопросов, которые задевали Веллингтона, так как хотя он и родился в Дублине, но в чистокровной английской семье. И вот однажды на вопрос, кто же он, ирландец или англичанин, герцог язвительно заметил:

— По-вашему, если б я родился в конюшне, то был бы лошадью?

***

Будучи храбрым и хладнокровным человеком, он как полководец считал нужным охлаждать неуместную пылкость своих подчиненных. И делал это порой двумя-тремя словами. Как-то во время войны с французами в Испании ему представили новичков — группу молодых офицеров, еще необстрелянных и неопытных, но чрезвычайно горячих и рвущихся в бой.

— Не знаю, какое впечатление они произведут на врага, — сухо заметил Веллингтон, — но меня они пугают.

***

Мародерство в английской армии наказывалось смертью, и Веллингтон редко бывал снисходителен к провинившимся. Но порой он все же позволял себе быть милостивым. Был случай, когда Веллингтон повстречал в Пиренеях солдата, который тащил на себе улей, похищенный у местного пасечника. Командующий строго окрикнул мародера:

— Где ты взял улей?

Но тот, с закрытыми глазами отбиваясь от пчел, не разобрал, кто перед ним, и только махнул рукой:

— Там, за холмом, и, клянусь Иисусом, если ты не поторопишься, унесут все.

Веллингтона разобрал такой смех, что он вопреки обыкновению даже не арестовал солдата.

***

Как-то в Венской опере Веллингтон слушал Бетховена. Исполнялась «Битва при Витории», каковое произведение великий композитор украсил звуками, имитирующими грохот орудий и шум битвы. После концерта русский посланник поинтересовался у Веллингтона, была ли музыка похожа на настоящее сражение.

— Бог мой, конечно, нет, — ответил герцог, — иначе я бы первым убежал оттуда.

***

Читая современных ему историков, описывающих сражение при Ватерлоо, Веллингтон частенько приговаривал:

— Я начинаю сомневаться, а был ли я там на самом деле.

Мои книги

https://www.litres.ru/sergey-cvetkov/

Мой телеграм-канал Истории от историка.

Звякнуть пиастрами в знак одобрения и поддержки можно через

Сбербанк 4274 3200 2087 4403

ЮMoney 41001947922532

У этой книги нет недовольных читателей. С удовольствием подпишу Вам экземпляр!

Последняя война Российской империи (описание и заказ)

|

Метки: исторический анекдот |

Русский коллективизм |

Тяжелые исторические условия жизни выработали в сознании русского народа самобытную и чрезвычайно жизнеспособную идеологию коллективного спасения. Человеческая солидарность, конечно, не есть наше национальное изобретение. Но общинность, соборность русского характера принципиально отличают нас от западного менталитета. Понять это свойство русского человека – значит, «расшифровать» архетип нашей культуры.

Общинный уклад русской жизни – это не зигзаг, не отход от «нормы», а закономерный и оправданный результат культурно-исторического развития России. Русский народ строил свое национальное бытие под влиянием трех обстоятельств: трудных природно-климатических условий, необходимости освоения огромных территорий и постоянных нападений соседних народов. Всё это побуждало русских держаться друг друга, сообща работать, обороняться и жить.

Община создала традиции и формы русской бытовой демократии, как то сельские сходы, выборность сельских старост, привычка решать проблемы всем «миром». Она же определила преобладание общественной собственности над частной, создала такие уникальные формы хозяйственной организации, как русская артель. Славянофил Хомяков, посвятивший русской общине обстоятельные исследования, считал, что для русского крестьянина сельский «мир» есть как бы олицетворение его общественной совести. Ради общества можно пойти на любые жертвы, ибо на миру, как известно, и смерть красна. Да и сама Россия в глазах простого русского человека – не государство, а скорее семья. Этот патриархальный взгляд столь же древен, как и сама Россия.

Общинная форма жизни дала возможность русскому человеку освоить самые тяжёлые для жизни территории. Она вырабатывала в нем коллективизм, соборность, дававшие людям чувство защищённости, уверенности в жизни, снимавшие крайний индивидуализм и этническую исключительность. Эти качества русского человека не раз спасали страну от завоевателей, обеспечивали внутренний мир и комфортные условия проживания для всех живущих в России народов.

Но община – это не только сила русского народа, но, увы, и его слабость одновременно. В общине интересы индивида, личности нередко приносились в жертву коллективистскому братству, безликой уравниловке. Как известно, за все надо платить. За свое национальное бытие русские заплатили частью личной свободы и личного благосостояния.

Мои книги

https://www.litres.ru/sergey-cvetkov/

Мой телеграм-канал Истории от историка.

Звякнуть пиастрами в знак одобрения и поддержки можно через

Сбербанк 4274 3200 2087 4403

ЮMoney 41001947922532

У этой книги нет недовольных читателей. С удовольствием подпишу Вам экземпляр!

Последняя война Российской империи (описание и заказ)

|

Метки: русские |