Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://dedushkin1.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??b6eeae00, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Московское граффити |

|

Метки: граффити мобилофото Замоскворечье Москва |

Спокойной ночи! |

|

Метки: лытдыбр живопись |

Размышления |

Крайние коммунисты и крайние либералы абсолютно схожи. И те и другие совершенно не воспринимают иную точку зрения. И те, и другие готовы порвать в клочя тех, кто с ними хоть в какой-то степени не согласен.

Мне это удивительно. Почему так?

Докажите, свою точку зрения! Нет... Это не интересно...

Ваш оппонент, далеко не всегда враг ваш, и уж, тем более, далеко не всегда идиот!

P.S. Я намерено поставил пару лишних запятых, чтобы вы могли именно на них сосредоточить своё внимание! А вдруг вы ещё и грамматическую ошибку найдёте! Обязательно мне о ней расскажите!

|

Метки: вопросы |

«В русской истории не видят ничего, кроме тирании, раболепия и бессмысленных, кровавых судорог» |

кроме тирании, раболепия и бессмысленных, кровавых судорог».

Игорь Шафаревич «Русофобия».

Представьте себе, что, например, во Франции есть радиостанция «Эхо Парижа» или ещё какой-нибудь телеканал Pluie, что в переводе означает …нет, не «плеваться», а всего лишь «Дождь», но занимаются они именно плевками в сторону французской реальности и, конкретно – в адрес президента. На гранты из…России, предположим. Или пусть даже без грантов, просто из лично-спортивного интереса. Вот сидят они, грея пышные зады в студии канала Pluie да поплёвывают. А ещё в Интернетах, в прессе процветают топовые блогеры антифранцузского направления и профессиональные писаки, бесперебойно тявкающие на тему «Народ-ничтожество» и «Как стыдно быть французом». Вот в каком духе сие звучало бы: «Патриотизм? Прибежище негодяя, да и самоназвание мы взяли от германского племени франков, а ещё когда-то прозывался наш город Лютеция, ибо нас-дураков кто-нибудь вечно завоёвывал – то немцы, то русские, то не пойми кто».

Хорошая, надо сказать, статья

P.S. На всякий случай. В заглавии слово "авторы" выпущено не ради введения в заблуждение для, а токмо ради того, что оно туда не влезало. Ниже, в эпиграфе, цитата целиком.

P.S.S. Критиковать власти совершенно необходимо!!! Без критики они расслабляются самым непозволительным образом!

Мерзко вот это: "ах, мне стыдно, что я"...!

|

Метки: ссылки русская проза |

Софийская набережная |

Кто-нибудь может дать ссылку на его проект?

Всё что могу найти - это пара вот таких убогих картинок.

На подобное ссылку давать не надо!:)

|

Метки: современные фото проекты Замоскворечье Москва вопросы |

Винные бочки |

Фото 1950-х гг.

Вы что думаете, это просто бочки навалены?

Нет, конечно!

Это Московский комбинат виноградных и десертных вин в Сыромятниках!

|

Метки: вино дворики советская Москва Сыромятники советские фото Москва |

Детство |

Фото 1974 г. Рождественный монастырь.

Моя школа № 240 на заднем плане.

Слева и справа - кельи монастырские. Коммуналки в моё время. Одноклассники мои здесь жили.

|

Метки: мои воспоминания Рождественка советская Москва Рождественский монастырь советские фото школа Москва советская эпоха |

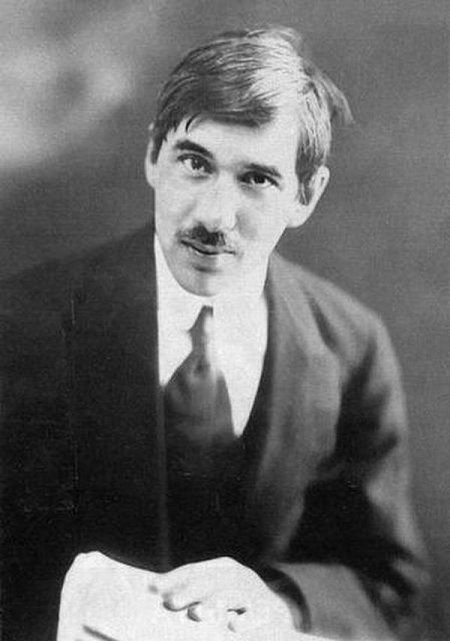

О Корнее Чуковском |

Чуковский с женой и детьми 1913г.

1) Корней Чуковский — это псевдоним. Настоящее имя (по имеющимся документам) самого издаваемого в России детского писателя — Николай Васильевич Корнейчуков. Он родился в 1882 году в Санкт-Петербурге вне брака, был записан под фамилией матери и первую же статью в 1901 году напечатал под псевдонимом Корней Чуковский. Детство провёл в Одессе.

2) Корней Иванович, незаконорожденный сын прачки, "вырос" из мещанского сословия и стал известным писателем исключительно благодаря своему усердию, огромной работоспособности и любви к учебе: его официальное образование — неоконченная гимназия.

Оригинал взят у

3) Оксфордский почетный доктор литературы, Чуковский учил английский по самоучителю. Во время первой же его поездки в Англию в 1903-м оказалось, что ни он не понимает обращенной к нему устной речи, ни его не понимают. Проведя некоторое время в Лондоне, он начал говорить сам и воспринимать сказанное, однако до конца жизни сохранял сильный акцент.

4) Главной страстью Корнея Ивановича всю жизнь была литература. Он ее любил и изучал, он хлопотал за литераторов, помогал им, анализировал все, что писалось современниками, то есть служил литературе в самом высоком смысле этого слова. Приехав из Одессы в Москву, он именно этой своей страстностью, восторгом и преданностью делу расположил к себе московских литераторов того времени — Тэффи, Сологуба, Леонида Андреева.

5) Корней Иванович начинал как журналист и рецензент. В первые десятилетия ХХ века он был одним из самых влиятельных литературных критиков России и общался со многими писателями: Маяковским, А. Толстым, Куприным, Сергеевым-Ценским, Блоком, Замятиным, Сашей Черным, Мережковским и Гиппиус, Ходасевичем, Розановым, Гумилевым, Ахматовой, Горьким, Зощенко, Тыняновым, позднее — со Шварцем, Пастернаком, Кассилем, Катаевым, Пантелеевым, Маршаком. Одна из самых пронзительных его дневниковых записей — о смерти Блока, о которой он узнал в деревне под Порховом, где хлопотал об устройстве летнего дома для писателей:

"Каждый дом, кривой, серый, говорил: “А Блока нету. И не надо Блока. Мне и без Блока отлично. Я и знать не хочу, что за Блок”. И чувствовалось, что все эти сволочные дома и в самом деле сожрали его, — т. е. не как фраза чувствовалась, а на самом деле сожрали: я увидел светлого, загорелого, прекрасного, а его давят домишки, где вши, клопы, огурцы, самогонка — и порховская самогонная скука. Когда я выехал в поле, я не плакал о Блоке, но просто — все вокруг плакало о нем. И даже не о нем, а обо мне. “Вот едет старик, мертвый, задушенный — без ничего”. Я думал о детях — и они показались мне скукой. Думал о литературе — и понял, что в литературе я ничто, фальшивый фигляр — не умеющий по-настоящему и слова сказать. Как будто с Блоком ушло какое-то очарование, какая-то подслащенная ложь — и все скелеты наружу".

6) Корней Иванович пережил троих из четверых своих детей. Сын Николай умер за четыре года до смерти отца, Борис погиб на фронте, а младшая дочь Мурочка, героиня и адресат многих произведений отца для детей, умерла в 11 лет. В короткий период ее жизни, с 1921 по 1931 год, написаны почти все детские сказки Чуковского: "Тараканище", "Мойдодыр", "Чудо-дерево", "Муха-Цокотуха", "Бармалей", "Путаница", "Федорино горе", "Телефон", "Краденое солнце". В 1929 году, когда Мурочка была уже безнадежно больна костным туберкулезом, Чуковский написал книгу о чудесном докторе Айболите, который непременно прилетит и всех спасет.

В 20-е годы детские поэмы Чуковского, притом что их обожали дети и их родители, преследовались и запрещались, с подачи Крупской велась целая кампания против "чуковщины" — легких и идеологически не нагруженных сказок, которые не ведут детей к классовой борьбе. Последняя болезнь Муры началась после того, как измученный борьбой за свои сказки Чуковский согласился написать покаянное письмо в "Литературную газету" с признанием своих ошибок, обещая написать идеологически безупречную книгу "Веселая колхозия". Болезнь и смерть Муры он воспринял как кару за свое отречение. Николай Корнеевич Чуковский, его старший сын, и Лидия Корнеевна, старшая дочь Корнея Ивановича, стали писателями и мемуаристами.

7) Корней Иванович всю жизнь помогал тем, кто просил у него помощи, пользуясь для этого своей известностью, обаянием и артистизмом. Он боролся за тех, кто был арестован, участвовал в судьбе осиротевших семей, выбивал пенсии, квартиры, места в больницах, посылал деньги, помогал пробиться талантливым молодым литераторам и напечататься тем, кто этого заслуживал. В голодном, холодном, тифозном Петрограде 1920 года Чуковский организовывал чтение лекций, затевал издание журнала, участвовал в создании издательства "Всемирная литература", хлопотал об организации "Дома искусств", где писатели могли бы жить коммуной, добывал пайки и деньги… Чуковский пытался спасти от травли Зощенко, впоследствии принимал участие в деле спасения осужденного Бродского, приглашал к себе в Переделкино опального Солженицына.

8) Корней Иванович был не только одним из лучших детских писателей, но и блестящим лингвистом ("От двух до пяти", "Высокое искусство", "Живой как жизнь"), наблюдательным литературным критиком, литературоведом и мемуаристом (статьи и доклады о почти всех современных ему писателях, о Чехове и Шевченко, литературные портреты в книге "Современники", "Мастерство Некрасова"), великолепным переводчиком (его переводы книг "Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона Крузо", "Занимательный Мюнхгаузен", "Приключения Тома Сойера", "Принц и нищий", "Короли и капуста", новелл о Шерлоке Холмсе, рассказов Уэллса, О. Генри, Уайльда, сказок Киплинга считаются классическими).

9) Корней Иванович был не только "добрым дедушкой Корнеем", как его часто представляют по сказкам. Он мог быть вспыльчивым, внезапным, язвительным, саркастичным, страстным и порывистым, мог кричать и топать ногами. Никто не знал заранее, как он отреагирует, как себя поведет, что сделает в следующую минуту. Даже в весьма почтенном возрасте "патриарх детской литературы" мог вдруг повести себя неожиданно, "несоответственно своему высокому статусу". Когда на одном из "костров", который Чуковский традиционно устраивал в Переделкине, Агния Барто спросила: "Ну что, дети, кто лучше всех знает “Мойдодыра”?", седой классик детской литературы во весь голос заорал: "Я!!!"

10) В честь Мухи-Цокотухи, одной из самых известных героинь Чуковского, в 1992 году энтомологом А. П. Озеровым был назван новый род и вид мух-муравьевидок из отряда Diptera — mucha tzokotucha.

Маяковский и Чуковский

Чуковский и Блок

Чуковский в детском саду

Чуковский и Пастернак

via

|

Метки: ссылки Чуковский детские книжки |

Вот, вы там в России... |

Русская глубинка – обычно целая кладезь "непознанного" для городского жителя. А уж, расположенная за полярным кругом, и подавно. Кольский поселок Умба – находится на берегу Белого моря, который издавна именуется здесь Тéрским. Первые русские переселенцы бегут сюда от власти московского князя еще в XV-XVI веках.

Оригинал взят у

p_syutkin в Вот, вы там в России...

p_syutkin в Вот, вы там в России...Здесь действительно в то время ничейная земля. Позже сюда проникнут монастыри, разделив весь Кольский полуостров на свои угодья. Но долгое время все земли к северу платили двойную дань – Москве и датскому королю, контролировавшему тогда все шведские и лапландские территории.

Нас с Ольгой Сюткиной занесло в эти места неслучайно. По приглашению Правительства Мурманской области мы объехали весь полуостров в поисках арктических кулинарных специалитетов. Тех, что могут составить основу для развития гастротуризма в регионе. Мы еще будем писать о них. А пока – наше посещение Умбы. И встречи с местными жителями – теми, кто знает и любит поморскую кухню.

Светлана Николаевна Мудреченко – всю жизнь провела в этих суровых, но и невероятно притягательных местах. Сегодня она – сотрудник Музея истории, культуры и быта терских поморов. Мы очень благодарны Ольге Анисимовой из администрации Терского района за эту встречу. Рассказ о быте поморов середины XX века оказался и познавательным, и местами грустным. Но это жизнь и наша память. Я почти дословно приведу слова Светланы Николаевны, вставляя кое-где свои комментарии:

- Жилье поморов никогда не было богатым. В углу всегда стояла русская печь. У нас верх ее традиционно был в форме бочки. Полатей не было. Просто с двух сторон от верха печи были настелены доски для того, чтобы можно было лечь. Любопытно, что местные жители всегда говорят – "а там у вас в России". – А вы что не в России? – Ну, мы в России, но... мы не в России, - потупившись, говорят они.

- Я слышала, - говорит Светлана Николаевна, - когда Медведев, будучи президентом, ездил на дальний Восток. Так, вот там ему тоже говорили: "вот вы в России…" Так и поморы исторически считали, что они вроде и в России, а вроде и нет.

Вот и эта печка в свое время в веке в XVII пришла "из России", где она имела тогда именно такой вид. (Я, кстати, в этом журнале не раз уже спорил с мнением, так называемых, "историков русской кухни" относительно того, что русская печь – это наше все. Показывал, что печь эта приобрела нынешний вид лишь при Петре I. А до этого в ней невозможно было выполнять и половины приписываемых ей кулинарных и хозяйственных операций. И вот – еще одно доказательство моего тезиса – прим p_syutkin).

Типичная поморская печь. Обратите внимание - ее верх

бочкообразной формы и лежать на нем невозможно

Каждый год летом обязательно ползали в печке – обмазывали ее изнутри. Мама так и говорила "Девки, может, в печку сволóчитесь, обмажете бочку изнутри?" - Сволóчитесь? – Да, это значит "спóлзаете". У нас говорят: не ползаешь по полу, а волочишься.

А иногда и сама мама лазила туда. Брала с собой свечку, а не керосиновую лампу (чтобы, не дай бог, не опрокинулась). Обмазывала глиной изнутри, а потом говорила: "Все, вытягайте за ноги меня!"

Над печкой был специальный шест, на котором висели рукавицы и носки – все их хозяйка вязала за зиму. Лежать можно было по бокам "бочки" чуть поджав ноги. А еще же впереди место было – там где ошóсток - где чугунок стоял, - там тоже ложились на ночь. Дрова клали в печку "клеточкой" - колодцем. Добавляли щепý или берéсту. И клали ее пихлóм, а не руками.

(экспозиция Музея поморского быта)

Нужно сказать, что в печке ничего не пережаривалось – ни лук, ни рыба. Единственная приправа, которая была раньше, - это лавровый лист. Использовали сковороды. Но вот яиц не было, и яичницу не жарили. Это пришло уже сравнительно поздно в 60-е годы. В советское время привозили яичный порошок. В селе Кузомень была птицефабрика, оттуда доставляли яйцо.

В 6 утра начинали топить печь. Процесс этот был не быстрый. Около 9 утра мама ставила туда латки с рыбой, в 11 мы их вынимали. Практически все – и первое, и второе – должно было томиться в печке до обеда, т.е. до часа дня. Все было точно рассчитано. Если хозяйке нужно было печь пироги, значит, она пораньше встанет. В первую очередь, в печь ставили чугуны для горячей воды и пойло овцам и коровам. А потом уже – пища для людей. В это время она определяла, что будет готовить. Из посуды у нас были латки – это сковородка такая с ручками, алюминиевая. Самая распространенная еда была беломорская селедка. Из нее вынималась "средняя косточка" - хребет. А пластинки рыбы клались на сковороду, заправлялись маслом или маргарином. Но чаще использовали сметану. Ведь, масло в магазины не привозили – холодильников еще не было до 60-х годов. А вот сметана была знатная: ложка в ней стояла. Все это подсаливалось и шло в печь. Туда же отправлялась треска, камбала, рыбная мелочь. Это было второе блюдо.

Так же на второе шла картошка – с грибами и с зеленым диким луком (по всей видимости, имеется в виду лук-резанец – прим.p_syutkin). Этот лук собирали, толкли с солью и утрамбовывали в стеклянки, как у нас говорят, - в стеклянные банки. Получался соленый лук. Сначала варили картошку, потом ее толкли, добавляли этот лук, сливочное масло и в печь. Доносившийся оттуда запах, возбуждающий аппетит, - это до сих пор мое лучшее детское воспоминание.

Использовали также грибы. Волнухи мелко рубили, перемешивали с пюре и запекали в печке. Варили каши – гречневую, пшенную. Рисовую как-то не очень любили.

Из овощей здесь выращивали репу, турнепс, картошку и капусту. Все остальные овощи мы знали только в соленом виде. Смешные воспоминания. В детстве подружка прибежала и говорит – "Нам тетя Тамара привезла яблоки. Такие красивые, но такие невкусные". - Оказалось это были помидоры, привезенные гостями из Центральной России. Вообще, долгое время мы не видели помидоров. И позже – в 70-е годы – самым вкусным привезенным продуктом для нас были именно они. Помидоры со сметаной – до сих помню, как мама готовила их после приезда гостей "с юга".

Когда-то давным-давно, когда накрывали праздничный стол, на нем были кулебяки, латки с рыбой, соленая рыба. Но одно время (в 70-е) на праздничном столе у нас в деревнях была очень любима вермишель с тушенкой. А так мясо ели только зимой – не было, где его хранить в другое время. Это уже потом, когда наши девочки стали ездить на "большую землю" - привезли оттуда салаты, винегрет – тушенка с макаронами отошла на второй план, превратилась в обыденное блюдо. А тогда она была в моде. Кстати, лук в макароны не клали. Он вообще у нас был не очень популярен, и уж точно его не обжаривали. Он, в основном, шел у нас в рыбу с квасом.

Квас мы делали хлебный с корочкой. Отваривалась рыба треска – нам привозили в деревню соленую треску с Баренцева моря. Покупали несколько трещин и делали ее с картошкой. И когда мой муж приехал с Ейска сюда по распределению, мама всегда говорила ему: "Владимир Николаевич, картошечки с трещочкой не желаешь?" - "Да, не люблю я эту вашу резиновую рыбу", - отвечал он.

А с квасом рыба делалась просто. Она отваривалась, разбиралась на мелкие кусочки, туда наливался квас. Можно было добавить немного картошки. Некоторые разводили ее просто кипяченой водичкой с постным маслом. Покрошили лучку и готово: "Трещочки не поешь, не поработаешь".

А из первых блюд у нас в основном была уха – из мелочи. Семга была не часта за столом. В колхозе она оставалась под строгим учетом вплоть до килограмма. Но иногда колхозным бригадам полагались кормовые – вот тогда и баловались ей. У нас папа очень рано умер, так гости приносили рыбку – свари, мол, из нее уху. Семгу еще солили. Но, когда я по осени говорила: "Мама, отрежь немного семужки", она мне отвечала: "Уху летом ела!"

Потом, конечно, грибной суп. Но безо всякого мяса. О том, что грибной суп можно делать на грибном отваре, узнала только уже здесь в райцентре. Я ведь жила до этого в деревне Чаванга – это еще 250 километров на восток.

Еще у нас очень любили отвар из трески. Делали его с мучной приболткой или без. Суп становился белый, добавляли перловку.

Но самое оригинальное блюдо было летом. Это, так называемые, путки-максы. Это внутренности рыбы – семги или горбуши. Когда был большой "подход" рыбы, колхоз ее обрабатывал. Рыбу "шкерили" для того, чтобы посолить и сдать государству. Все внутренности из рыбы вычищались – и их ела вся деревня. А что оставалось, то уже чайки доедали. Самое вкусное – это сердечки от семги. Там такой треугольничек и белая головочка. Но это был дефицит, поэтому по очереди отбирали эти сердечки. Их готовили с картошкой, добавляя туда перец горошком и лаврой лист. А вообще путки-максы – это печень, молоки. А путка – это рыбий пищевод. Его вычищали и варили. Очень любили его дети. Он, ведь, был немного жестковатый и жевался как жвачка.

Варили семужью икру. Горбушью икру не варят, потому что она становится жесткая, нехорошая. Так вот икра с печенью отваривалась, остужалась, посыпалась солью, клалась на латку и выносилась в сени. Горячее такое блюдо никогда не едят. Мама всегда говорила – заворот кишок будет. А мы дети нетерпеливые были. Посмотришь, походишь вокруг – латка ведь в сенях стоит, - отщипнешь чуток, вроде и сытые.

Лето вообще было время голодное. Почему? Селедка отошла – июль месяц, - грибов еще нет. Хорошо если горбуша подошла. А если нет, ждать надо осенней семги. Так что в это время у нас были каши, творог, сметана. А путки нас научили потом делать с картошкой. Мелко их резали добавляли масло лук и тушили.

Пришел к нам и рецепт котлет из селедки. Сначала мы возмущались: ну, как это можно есть эти серо-зеленые котлеты? Но потом наблатыкались. И когда время было голодное с 1995 по 2002 год, добавляли туда еще немного трески, и очень хорошо все шло. Так вот благодаря селедке и выживали. Мы работали тогда на рыбозаводе. И либо ее меняли, либо делали из нее котлеты.

Из вторых блюд самое мое любимое – это молоко с грибами. Свежие красноголóвики (подосиновики) отваривались, мелко резались, заливались молоком. Туда кладется сливочное масло и немножко соды. Эта сода и дает некоторую "тянучесть". А потом все это в эмалированной миске кладется в русскую печку и тушится.

Неслучайно иллюстрациями и даже шрифтами из нее был украшен павильон России на Всемирной выставке ЭКСПО-2015 в Милане. Мы с Ольгой Сюткиной искренне гордимся тем, что наряду с другими авторами тоже приняли участие в написании этой книги

А ее издатель – Сергей Чернов (так же, как и другой наш известный соотечественник - кулинар и исследователь кухни Сталик Ханкишиев) несколько дней назад были признаны лучшими за 20 лет существования международной премии "Гурман". Это самая авторитетная награда в области кулинарной литературы – своего рода гастрономический "Оскар". Поздравляем коллег!

|

Метки: ссылки история кулинария |

Московская осень и логистика |

|

Метки: мобилофото Москва |

О памятниках... |

Но как-то не успел. А тут уже всё готово:)

Один памятник к дню города открыли. Это, который Ле Корбюзье. Но, земля московская его не выдержала. Грунт провалился. Пришлось переоткрывать.

Второй... Ну почему я не удивлён, что это "гастарбайтеры из Средней Азии", которые "не смотрели фильмов с участием Леонова и не знают, кто он такой"...

Но Оригинал взят у

В центре Москвы открыли памятник знаменитому французскому архитектору Ле Корбюзье. Монумент установлен рядом со зданием бывшего Центросоюза (Мясницкая, 39), возведенным по проекту Ле Корбюзье в 1928-1936 годах. Теперь в здании, архитектура которого надолго обогнала свое время, располагается Росстат. Открытие монумента состоялось 15 октября в рамках Международной специализированной выставки по сохранению, реставрации, использованию и популяризации культурного наследия Denkmal, Москва.

Композиционно памятник Ле Корбюзье представляет собой портретную фигуру архитектора. Это образ творца, вдумчиво созерцающего рисунок проекта, который ему так и не довелось воплотить в жизнь. Над памятником работали скульптор, член-корреспондент Российской академии художеств Андрей Тыртышников и архитектор, член Московского союза художников Антон Воскресенский. Скульптор Андрей Тыртышников пояснил: Ле Корбюзье сидит на стуле, начерченном в воздухе, спиной к зданию Центросоюза. Архитектор смотрит на чертеж Лучезарного города - амбициозного утопичного проекта, предложенного сначала для Парижа, а потом и для Москвы. Чертеж является символом неосуществленных проектов.

Проект реализован на средства миллиардера Алишера Усманова при содействии благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" и Российского фонда мира. В реализации проекта также приняли участие Россотрудничество, фонды Фондасьон Ле Корбюзье и Фондасьон де Кубертан (Франция).

Читать полностью:http://newsrbk.ru/news/2364963-v-moskve-otkryili-pamyatnik-le-korbyuze-sozercayuschemu--gorod-utopiyu.html

Памятник артисту (в образе Доцента из фильма "Джентльмены удачи") был установлен в Москве в 2001 году, скульптор Екатерина Чернышева.

В ночь на 16 октября 2015 года гастарбайтеры из Сердней Азии украли любимый москвичами памятник, погрузив в газель, а потом распилили на куски и сдали в пункт приема лома цветных металлов... Полиция проявила оперативность - злоумышленники были найдены и задержаны, а фрагменты памятника обнаружены и собраны. Сейчас куски скульптуры являются "вещественными доказательствами" по делу. Но скульптор уже осмотрела их и обещает восстановить памятник.

Против сборщиков лома возбуждено дело по обвинению в скупке краденого. Задержанные воры утверждают, что не смотрели фильмов с участием Леонова и не знают, кто он такой, и что за фигуру они похитили с Мосфильмовской улицы под покровом ночи...

|

Метки: современные фото ссылки памятники Мясницкая Москва |

Смотрите какой "Москвич"-пикап здоровский |

|

Метки: советская Москва советские фото Москва автомобили |

Летнее время |

РИА Новости http://ria.ru/society/20151020/1304976435.html#ixzz3p6BsX4yW

Я только "за"!!!

Совершенно нормально было, когда переводили время на летнее и зимнее.

|

Метки: лытдыбр |

Пушкинская площадь |

Фото 1949-1950 гг. С.Фридлянда.

Александр Сергеевич ещё на своём родном месте, а девушка с серпом и молотом (т.н."балерина") ещё украшает ротонду "дома под юбкой".

Праздничное украшение зданий с портретом Сталина. Мороженщицы с лотками. Военные с девушками, мальчишки. Москвичи переходят улицу где попала, велосипедист в левом ряду. Можно рассматривать и рассматривать.

Под катом в большом размере.

|

Метки: памятники Тверская советская Москва советские фото Москва советская эпоха |

И снова метрополитеновское |

Очень, надо сказать, трогательно:)

|

Метки: метро |

Памятники перед Третьяковской галереей |

Фото 1958 г.

Вскоре после революции перед Третьяковкой установили памятник Ленину. Когда именно не знаю...

Фото 1920-1930-х гг.(?)

Этот снимок на pastvu.com атрибутируется серединой 1930-х гг. На этот счёт у меня имеются сомнения. Сам памятник явно из 1920-х годов. И далее вы увидите, что и в начале, и в конце 1930-х здесь стоял совершенно иной памятник-бюст. Маловероятна такая чехарда. Скорее всего, это снимок или конца 1920-х, или начала 1930-х годов.

Во всяком случае, в 1931 году никакого памятника не было вообще:

Фото 1931 г. Branson DeCou

А в 1934 г. стоит уже совершенно иной Лукич:

Фото 1934 г.

Он же и на снимке 1938 г.

Фото 1938 г. Кислова.

В 1939 году, к шестидесятилетию И. В. Сталина был установлен памятник работы известного советского скульптора С. Д. Меркурова.

Фото 1949 г. Выставка, посвящённая 70-летию И. В.

Фото 1956 г. Б. Е. Вдовенко (РГАКФД).

Монумент в свою очередь демонтировали в 1958 году. И переместили во внутренний двор Третьяковки. Туда долгие годы прохода не было, но он был виден из окон нескольких залов. Сейчас, как мне сказали, туда можно пройти, но сам не ходил.

Перед галереей же появилась скульптура "Футболисты"

Фото 1959 г. Но не перед входом, а справа, у фасада правого крыла.

В 1963 году никаких памятников нет, только клумба:

Фото 1963 г.

В 1970-е годы справа от входа стоял Рабочий, перековывающий меч на орало:

Фото 1975 г.

И, наконец, в январе 1980 года перед Третьяковкой был установлен памятник её создателю - Павлу Михайловичу Третьякову.

Фото 1980 г. А. В. Шатохина. Торжественное открытие монумента.

Памятник был выполнен скульптором А. П. Кибальниковым. Кстати, создан он был ещё в 1962 году и до 1980 года экспонировался в самой Третьяковке.

Фото 1981 г. И. Нагайцева.

С тех пор и поныне Третьяков и стоит в задумчивости перед своей Галереей.

Фото 1985 г. Б. Круцко

Все снимки с сайтаpastvu.com

|

Метки: московское купечество советские фото Замоскворечье памятники история Третьяковы советская Москва политики Москва |

И метростроевское |

Кто знает, когда, нежно любимый всеми нами метрострой, наконец, закончит этот дегенеративный и бессмысленный ремонт метро-павильонов и переходов??!!

Достали капитально!

|

Метки: метро вопросы |

Кулинарное |

Это же белый пушной зверёк!

Как это можно есть???!

Два моих "любимых" рецепта хрючева.

1. Килограмм гречки тушить-варить-томить в горшочке в килограмме майонеза. Это смерть! Смерть!

2. Суп (якобы суп) называемый "солянка" (якобы "солянка"). Честно скажу, за солянку убью. Я нежно люблю это замечательное блюдо.

Но!

Бульон на бульонном кубике. Сразу умрите за этот бульон!

И туда: сосиски и солёные огурцы (нормально для классической солянки), картошка (на хрен она там????), макароны... макароны, друзья мои... "Три пригоршни"... За это можно убить уже. Но это ещё не всё. Туда же к макаронам и картошке отправляется кетчуп(!), горчица(нахер??!!), и ... тишина... майонез(!!!) За это только четвертование!

Но! Что самое интересное, милые читатели, которые впитывают в себя это мерзкое хрючево, как губка, ещё умудряются на этих дебильных сайтах, якобы кулинарных, писать: "Ой, Леночка-Зосенька-Томочка, как вкусно, душенька, я обязательно сделаю также!"

Ну, объясните мне, как эту мерзость жрать можно???! Есть её нельзя по определению! Только жрать! И то с отвращением!

|

Метки: кулинария |

Ходоки в приемной М. И. Калинина |

Фото 1924 г. А. Шайхета. Ходоки в приемной М. И. Калинина.

Хорошо видна лестница гостиницы "Петергоф".

|

Метки: советская Москва советские фото Москва Моховая советская эпоха интерьеры |