-Метки

"народный собор" Троцкий акварель армия атаман атаманы большевики вера воины вольноопределяющийся евреи ермолов живопись жиды запорожская сечь запорожцы история история казачества история песни казак казаки казачество казачий круг казачьи песни казачьи сказки крестный ход медведев наполеон народный собор оружие открытки православие православные праздники расказачивание революция религия русские русский святые соборное дело старые открытки супруненко традиции традиции казаков украина уральские казаки фотографии христианство художники шашка

-Рубрики

- История (288)

- Статьи (257)

- Культура (255)

- Традиции (246)

- Балясы обо всем (233)

- Воины,оружие (232)

- Творчество (200)

- Новости (105)

- Галерея (55)

- Кухня (13)

-Музыка

- Любо, братцы, любо

- Слушали: 3371 Комментарии: 8

-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Постоянные читатели

-Статистика

Крещенское купание в проруби |

«Не тот казак, что водою плывет, а тот что против воды»

«Что там холод,коли казак молод»

Крещенское купание в проруби

С праздником Святого Богоявления и Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Здоровья всем браты казаки и казачки,братья и сестра, дамы и господа!

К нам приблежается Великий праздник Святого Богоявления и Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. По традиции Семиреченские казаки в этот день купаются в проруби на озере, которое распологается сразу же за храмом в честь Богоявления. В этом году и мне вашему покорному слуге, придется первый раз в жизне окунутся в прорубь.В связи с чем, а решил теоретически подготовится к этому событию,а как получилось на практике раскажу позже. Я,такжея решил поделится материалом собраным мною с Вами, может и комунибуть тоже пригодится!

РПЦ поддерживает крещенское купание в проруби

Русская Православная Церковь поддерживает традицию купания верующих в праздник Крещения Господня (19 января). "Церковь не только это приветствует, но и возглавляет.

"Для верующих это приобщение к особой благодати, которую Господь ниспосылает в этот день на воды. Это и жертва, потому что не так просто пожертвовать своим комфортом и погрузиться в ледяную воду".

Вместе с тем РПЦ, предостерегает от придания какого-либо магического характера крещенскому купанию и подчеркнул, что "это не каноническое установление Церкви, а только традиция". Эта традиция существовала у других христианских народов еще до принятия христианства на Руси.

С Крещением Руси (в 988 году) она постепенно распространилась и среди наших предков. "И у греков есть соответствующая традиция - в праздник Крещения принято погружаться в воду. Естественно, там море и климатические условия другие. Но эта традиция роднит нас с православными народами, от которых к нам пришло христианство".Водоосвящение, может совершать только священник - чтением соответствующих молитв и троекратным погружением креста в воду. На водоемах для этого заранее делается прорубь - "Иордань" - как правило, в форме креста. Обычно "источники водные" (пруды, реки, озера) освящаются в сам праздник Крещения, после литургии. Но из некоторых храмов и в Крещенский сочельник после службы совершаются торжественные процессии к прорубям на водоемах, они освящаются - и желающие могут искупаться.

Жестких правил, как надо купаться на Крещение, нет. Но, как правило, купание представляет собой троекратное погружение в воду с головой. При этом верующий крестится и произносит "Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!". На Руси издревле считается, что купание на Крещение способствует исцелению от различных недугов.

Вода - живая материя. Она имеет способность изменять свою структуру под воздействием на нее источника информации. Потому с какими мыслями к ней подойдешь, то и получишь. Чтобы окунуться в холодную воду, специальной подготовки не требуется. Человеческое тело приспособлено испытывать частое воздействие холода. Необходим только настрой. Человек должен знать, зачем он это делает.

Что же происходит с организмом человека во время короткого времени соприкосновения с холодной водой, например, при зимнем купании в проруби?

1. Погружаясь в ледяную воду с головой, вода мгновенно пробуждает центральную нервную часть головного мозга, а мозг исцеляет организм.

2. Кратковременное воздействие низких и сверхнизких температур воспринимается организмом как положительный стресс: снимает воспаление, боль, отек, спазм.

3. Наше тело окутывает воздух, теплопроводность которого в 28 раз меньше теплопроводности воды. В этом и состоит фокус закаливания холодной водой. А во время короткой пробежки по снегу (например, до проруби и обратно) охлаждается только 10% поверхности тела.

4. Холодная вода высвобождает глубинные силы организма, температура тела после соприкосновения с ней достигает 40º, при которой гибнут вирусы, микробы и больные клетки.

В этот день освящается вода не только в храмах, но и во всех водоемах. Даже вода из-под крана приобретает первозданное свойство нетления. Крещенская вода - это святыня, которую употребляют «для исцеления и для укрепления душевных и телесных сил нас и наших близких и родных».

Главное событие Крещения - водосвятие, для чего на издавна крупных водоемах делается прорубь - Иордань, вокруг которой совершается крестный ход. Православные зачерпывают в этой проруби святую воду, умываются ею, а самые отважные ныряют в прорубь и окунаются три раза.

Российские традиции купания в проруби восходят к временам древних скифов, которые окунали своих младенцев в ледяную воду, приучая их к суровой природе.

У медиков к зимнему плаванию отношение неоднозначное. Системное моржевание способствует оздоровлению организма, а вот ныряние в прорубь один раз в году - сильнейший стресс для организма.

Для тех, кто планирует на Крещение погружение в прорубь, врачи рекомендует соблюдать следующие правила:

• перед нырянием в прорубь необходимо разогреть тело, сделав разминку;

• к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, для избежания потери чувствительности ног;

• окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, для избежания рефлекторного сужения сосудов головного мозга;

• не находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;

• после окунания растереться махровым полотенцем и одеться в сухую одежду;

• для укрепления иммунитета и избежания переохлаждения необходимо выпить горячий чай, лучше всего из ягод, фруктов и овощей из предварительно подготовленного термоса.

Начнем с того «Как делать прорубь»

Опасно!

Внимательно отнеститесь к выбору места проруби. Прорубь не должна находиться на реке с сильным течением из-за опасности затягивания купающихся под лед. Лучше всего выбрать для проруби водоем без явно выраженного течения, например, озеро.

1. Расчищают снег над предполагаемым местом проруби и вокруг нее.

2. Для безопасности прохожих расчищенную территорию огораживают, путем натяжения прочной проволоки с прикрепленными к ней красными флажками.

3. Размечают четыре стороны будущей проруби путем натяжения струны.

4. Обычным рыболовным коловаротом сверлится 6 отверстий (4 по углам и 2 посередине).

5. Специальной пилой выпиливается прямоугольник.

6. Затем крупные куски льда загоняют под кромку льда при помощи багров.

7. Кашу из мелких льдинок вычерпывают специальными ковшами с отверстиями для стока воды.

8. Устанавливают специальную лестницу с перилами для входа в воду.

Показания к купанию в проруби

Влияние закаливания холодом на различные заболевания пока изучено недостаточно или не изучено совсем. Однако совершенно определенно можно сказать, что для практически здоровых людей абсолютных противопоказаний к закаливанию холодом не существует.

Препятствием к занятиям не может служить наличие таких отклонений в состоянии здоровья, как:

- сердечно-сосудистые заболевания без нарушения кровообращения (гипертоническая болезнь I стадии, атеросклеротический кардиосклероз и миокардиодистрофия без нарушений компенсации);

- заболевания легких (неактивные формы туберкулеза легких в фазе уплотнения и стойкой компенсации, очаговые пневмосклерозы в фазе ремиссии);

- заболевания центральной нервной системы;

- заболевания периферической нервной системы (радикулиты, плекситы и другие без нарушения компенсации, за исключением периодов обострения);

- заболевания желудочно-кишечного тракта (хронические гастриты, энтериты и колиты при удовлетворительном общем состоянии и отсутствии выраженных спастических явлений);

- нарушение обмена веществ.

Противопоказания к купанию в проруби

Зимнее плавание противопоказано людям при следующих острых и хронических (в стадии обострения) заболеваниях:

- воспалительные заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, отиты;

- сердечно-сосудистой системы (врожденные и приобретенные пороки клапанов сердца, ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии; перенесенный инфаркт миокарда, коронаро-кардиосклероз, гипертоническая болезнь II и III стадий);

- центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжелых травм черепа; склероз сосудов головного мозга в выраженной стадии, сирингомиелия; энцефалит, арахноидит);

- периферической нервной системы (невриты, полиневриты);

- эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз);

- органов зрения (глаукома, конъюнктивит);

- органов дыхания (туберкулез легких - активный и в стадии осложнений, воспаление легких, бронхиальная астма, эмфизема);

- мочеполовой системы (нефрит, цистит, воспаление придатков, воспаление предстательной железы);

- желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит);

- колено-венерические заболевания;

- наличие послеожоговых обширных рубцов колеи.

Особое внимание следует обратить на такие хронические заболевания, при которых купание вообще, зимнее плавание в особенности, может представлять опасность для жизни (эпилепсия и другие болезни, проявляющиеся внезапным нарушением, сознания или расстройством координации) или способствовать обострению этих заболеваний (гнойные отиты и ряд других).

Противопоказания и для практически здоровых людей

В результате исследований сотрудников Института спортивной медицины города Пльзень доктора Вацлава Земана и доктора Ярослава Новака установлено, что зимнее плавание ограниченно показано или противопоказано отдельной категории здоровых людей, у которых в процессе занятий наблюдаются следующие явления:

- чрезмерные тепловые потери организма, при которых переход из ледяной воды в теплое помещение или под горячий душ вызывает рвоту, головокружение и шум в ушах;

- спазм коронарных сосудов (аритмия и другие нарушения сердечной деятельности) в результате воздействия холода;

- рефлекторное прекращение деятельности сердца: теоретически не исключено, что это может произойти при резком и быстром охлаждении поверхности тела, особенно головы, и является крайним случаем реакции организма на погружение в ледяную воду;

- появление судорог, чаще всего захватывающих трехглавую мышцу голени. Предрасположение к ним повышается после интенсивной двигательной деятельности с нагрузкой на ноги перед плаванием. Профилактика заключается в систематических тренировках и постепенной адаптации к холодной воде; в разминку перед плаванием не следует включать упражнения, которые слишком нагружают мышцы ног: приседания с последующим прыжком, продолжительный бег по пересеченной местности и т. п.;

- анормальные реакции на холод. Некоторые лица обладают повышенной чувствительностью к холоду, которая может вызывать аллергические явления, чаще всего крапивницу. Иногда при плавании в ледяной воде могут возникнуть одышка и даже приступ удушья. Многократные и резкие охлаждения рук ледяной водой могут вызвать у отдельных лиц болезнь Рено (спазм периферических сосудов).

Руководство по безопасности

· Не погружайтесь в прорубь после принятия спиртных напитков и во время простуды, гриппа или при других заболеваниях. Если у Вас больное сердце или есть заболевание кровеносной системы, сначала обсудите Ваши намерения с врачом.

· Перед погружением в воду прочтите правила, которые могут быть написаны применительно к данному месту зимнего плавания и подчиняйтесь им.

· Хорошо бы прогреть тело, мускулы перед погружением в воду, например путем спортивной ходьбы или катания на лыжах.

· Возьмите компаньона с собой. Лучше всего подойдет для этого опытный морж. Пусть во время Вашего плавания он следит за тем, чтобы Вы случайно не заплыли под лед. Он должен быть готов помочь Вам, если что-то случится.

· Лучше использовать ботинки или шерстяные носки для того, чтобы дойти до проруби. Возможно использование специальных резиновых тапочек, которые также защищают ноги от острых камней и соли, а также не дадут Вам скользить на льду. Идя к проруби, помните, что дорожка может быть скользкой. Идите медленно и внимательно.

· Проследите за тем, чтобы лестница для спуска в воду была устойчивой. По крайней мере, для подстраховки необходимо опустить в воду край прочной толстой веревки с узлами, с тем, чтобы пловцы могли с ее помощью выйти из воды. Противоположный конец веревки должен быть надежно закреплен на берегу.

· Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к холодовому шоку.

· При входе в воду первый раз старайтесь быстро достигнуть нужной Вам глубины, но не плавайте. Помните, что холодная вода может вызвать совершенно нормальное безопасное учащенное дыхание. Как только Ваше тело приспособилось к холоду, Вы можете постепенно увеличить время, которое Вы проводите в воде.

· Следите за ребенком во время его плавания в проруби. Запаниковавший маленький морж может легко забыть как плавать.

· Не спешите в сауну сразу после проруби или наоборот, потому что разница температур между сауной и водой в проруби может создать стресс для сердца и изменить кровяное давление, что может вызвать головокружение.

· После купания одевайте теплую одежду и при желании пейте чай или другой теплый напиток.

Метки: православие религия христианство православные праздники |

Борьба с пьянством |

А. ПОКРОВСКИЙ С. БИРЮКОВ

«История 3-го Донского

Казачьего Ермака Тимофеева полка».

Борьба с пьянством

1 июля 1887 года, командир полка полковник Х.В. Пономарёв был произведён в генерал-майоры с назначением окружным атаманом Усть-Медведицкого Округа, а вместо него назначен лейб-гвардии казачьего его величества полка полковник флигель-адъютант, Николай Модестович Ягодин.Выросший исключительно в гвардейской среде полковник Ягодин внёс в жизнь принятого им полка некоторую особенность, как в отношении строевой подготовки,так и в отношении внешнего облика полка.Строевое дело было поставлено на твёрдую почву,и порядок прохождение строевого курса отличался своей

целесообразностью. Поэтому все инспекторские смотры по своим результатам не оставляли желать лучшего. Об этом свидетельствовали приказы по дивизии.Так в 1888 году в приказе № 143 командир дивизии отмечает: «... с осмотра моего Донского казачьего №3полка я мог вывести заключение, что командир полка, при ревностном старании довести вверенную ему часть до отличного состояния, проявил неустанную деятельность и полное знание дела», или немного позднее (в 1890 году) говорится в приказе так:«...донской казачий № 3 полк представился в отличном порядке, во всём видна заботливость,попечение

и весьма серьёзное и усердное отношение к служебному делу командира полка, который по своим способностям и по знанию военного дела как в строевом, равно и в хозяйственном отношениях, привёл в такое отличное состояние по всем отраслям вверенный ему казачий полк».

Неуклонные требования командира приучать казаков к чистоте и порядку в казармах и держать себя в опрятности сказались также отличными результатами.После смотра в 1888 году, командир дивизии пишет:«...помещения сотен найдены в образцовой чистоте и

порядке и пища отличною. Такая видимая заботливость командира полка дала уже блистательные результаты в том, что приняв полк с значительным числом глазных

больных, в настоящее время можно считать эту болезнь почти исчезнувшею, что находится в прямой зависимости от содержания помещений и питания казаков. Такое

отрадное состояние, в котором найдены помещения полка, ставит меня в приятную обязанность изъявить мою искреннюю благодарность командиру полка, полковнику

флигель-адъютанту Ягодину, сумевшему в столь короткий срок командования полком достичь столь блестящих результатов».

За отличие по службе, полковник флигель-адъютант Николай Модестович Ягодин, 26 октября 1890 года, был произведён в генерал-майоры с назначением командиром

2-й бригады 1-й Донской казачьей дивизии.

Из нововведений в полку в это время необходимо подчеркнуть изменение расписания донских полков по округам и станицам.

До 1890 года казаки шли в полк из Распопинской,Клецкой, Усть-Медведицкой, Усть-Хопёрской, Ново-Аленксандровской, Перекопской и Кременской станиц. А с 1890 года, в полк пошли казаки из станиц Усть-Хопёрской в 1-ю сотню, Глазуновской во 2-ю сотню, Скуришенской в 3-ю, Усть-Медведицкой в 4-ю, Ново-Александровской и Краснокутской в 5-ю и Кепенской в 6-ю.Пополнение полка казаками из этих станиц продолжалось до 1910 года, а распределение по сотням - лишь до 1907 года.

Сменная команда с 1888 года начала прибывать в полк в феврале месяце, а обратно на Дон уходила в начале сентября.

12 октября 1888 года, в полку был открыт свой полевой суд, ведению которого подлежали дела о нижних чинах полка; ранее эти дела передавались для разбора в полковые суды ближайших воинских регулярных частей.

Для противодействия злоупотреблению спиртными напитками среди казаков при сотнях были открыты чайные и буфеты с продажей водки и пива, а для поднятия интереса к обучению грамотности в сотенные библиотеки стали выписываться журналы: «Досуг и дело», «Воскресение», «Чтение для солдата» и прочие.Особое внимание было обращено на праздничное время провождение казаков и главным образом в дни своих полковых праздников.Командир корпуса, осуждая шумный разгул вообще в эти дни, рекомендовал внушать нижним чинам, что в дни полковых праздников гораздо приличнее знакомиться

с историей своей части и чествовать память павших героев, а не увлекаться кутежами и тем более бесчинством.

Метки: казаки казачество воины армия |

Армейские будни |

А. ПОКРОВСКИЙ С. БИРЮКОВ

«История 3-го Донского

Казачьего Ермака Тимофеева полка».

Армейские будни

В 1882 году высочайшим приказом командир полка И.К. Дмитров был отчислен от настоящей должности с зачислением по войску Донскому. Вместо него в том же году 11 сентября был назначен Хрисанф Васильевич Пономарёв.При нём в 1885 году закончилась пограничная кордонная служба полка, и бывшая там 5-я сотня, последней вышла из м. Таурогена на сотенные сборы к штабу полка.Сборы обычно проводились в м. Ворне или в г. Либаве, где так же проходили и бригадные учения, а на общелагерные и подвижные сборы полк ежегодно собирался под Ригой на мысе Кирхгольм.Для подготовки лиц к исполнению в военное время отдельных поручений, сопряжённых с особой опасностью и требующих личной находчивости, в 1887 году в полку была сформирована охотничья команда. В состав её назначалось не более 4-х человек от каждой сотни, из числа энергичных, сильных, ловких, искусных в стрельбе и езде.Предметом занятий для охотничьей команды должны были быть преимущественно охота на хищных зверей и псовая охота верхом. Ружья в эту команду выдавались охотничьи, и так же были приобретены охотничьи собаки.В виду отсутствия зверя, команда назначалась в полевые поездки.С вступлением на престол в 1881 году императора Александра III, был несколько изменён устав о воинской повинности Донцов.Так, число полевых полков было сокращено до 15,состав офицеров в полку был увеличен с 32 до 42. Все 101 офицерские чины казачьего войска были уравнены с офицерскими чинами регулярной армии. Чин подполковника был (в казачьих полках) упразднён и введён чин подъесаула. Соответственно этому изменился и офицерский штат полка: 3 войсковых старшины, 6 есаулов и 5 подъесаулов,13 сотников и 14 хорунжих. Состав нижних чинов был так же увеличен (вместо 14) до 16 рядного состава.Прибытие сменных команд с Дона вместо прежнего срока (в мае) перенесено на март месяц, а разбивка по сотням производилась по-прежнему по станично.Вновь прибывших в полк казаков, по усвоении ими понятий о звании казака, о значении присяги, знамени и воинской дисциплины, высочайше было поведено приводить к присяге на верность службы при полковом знамени.Для улучшения быта офицеров высочайше утверждено положение об офицерских полковых собраниях. Открытие в полку этого собрания состоялось в день полкового праздника, 4 ноября 1885 года. Вместе с собранием была открыта полковая библиотека.Для разумного заполнения досуга нижними чинами были устроены в самих казармах и во дворах разного рода увеселительные игры: шашки, игра в кольцо, домино, штурм крепости, игра в «гусёк», поход куда велят, приспособления для стрельбы на приз и прочее, также чтения с туманными картинами*, хромотропами*, музыкой и песенниками.Винные порции были отменены, и взамен них было

установлено чайное довольствие. Это был первый опыт введения казённого довольствия для казаков.

Туманные картинки - прообраз театра теней ;

Хромотропы - оптические приборы, являющие предметы в радужных цветах; эффект использовался в приборах ночного видения

Метки: казаки казачество воины армия |

Слово воинам-ратникам, отправляющимся на Дальний Восток |

Ниже представлено обращение Святителя Макария (Невского) к воинам, убывающим в Маньчжурию, на театр Русско-японской войны. Несмотря на то, что с того дня минул целый век, смысл, значение и важность слов напутствия Митрополита Московского христолюбивым воинам нисколько не уменьшились. Более того, в дни невиданной духовной брани, ведущейся ныне против нашего Отечества, его Вооруженных Сил и всех госструктур, да и самого православного народа, эти строки обретают новое содержание…

Христолюбивые ратники!

Вы призываетесь на поле брани, где ожидает вас или слава победителей, или славная смерть за веру, Царя и Отечество. Славно возвратиться с поля брани победителем, но не менее славно и умереть на поле брани. Кто умирает, чтобы спасти жизнь или честь других, кто кидается воду, чтобы спасти утопающего, и сам тонет, кто бросается в пламя, чтобы спасти слабое дитя или дряхлую старость, и сам сгорает в этом пламени, тот, как герой, пробуждает в других восторг к его подвигу и чувства благодарности или слезы умиления как к спасителю погибающих.

Все эти доблести высокодобродетельны, все достохвальны.

Но кто умирает на поле брани за веру, Царя и Отечество, тот удостаивается сугубой славы и здесь, на земле, и там, на небе. Здесь воздвигаются в честь победителя вечные памятники, здесь непрестанная молитва Церкви за воинов, на поле брани убиенных. А там, на небесах, им уготованы мученические венцы как страдальцам за веру, как положившим душу свою за други своя. Православный воин, умирающий на поле брани, умирает за веру. Умереть за веру – значит, умереть, защищая святую веру от поругания врага нечестивого. А такое поругание могло бы случиться, если бы враг одержал победу над православным воинством, осквернил святые храмы и стал вводить обычаи, противные святой вере.

Как на примере такого поругания веры и порабощения христиан можно указать на те православные народы, которые находятся под властью мусульман. Тяжко быть православному народу под властью иноверных царей и правителей. Сохрани Бог наш православный народ от такого бедствия вовеки. Посему великая слава и благодарность воинам, защитникам веры православной!

Воин, умирающий на поле брани, умирает за Царя. Это значит, что он умирает для того, чтобы не только сохранить драгоценную жизнь Царя, но и оградить его честь и достояние. Народ без Царя – то же, что тело без головы, улей пчёл без матки. Честь Царя – честь народа, благо Царя – благо народа. Царь за всех, и все за Царя. Царь православный сугубо дорого для народа православного как охранитель и защитник веры православной, как охранитель веры своего народа. Итак, умереть за Царя есть подвиг великий и святый.

Наконец, воин, умирающий на поле брани, умирает за своё Отечество. Это значит, что русский воин, идущий на поле брани, идёт спасать свою семью, своё родное село, родной город, страну родную – Русь Святую от вторжения вражеского и от тех бедствий, которые могут постигнуть страну вследствие такого вторжения. Когда воин умирает на поле брани, он умирает за отца и мать, за братьев и сестёр, за жену и детей и за весь свой народ. Полагая жизнь свою за други своя, он исполняет самую главнейшую заповедь Христову о любви.

Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя.

Итак, воины, идущие на поле брани, вы идёте на великий, славный и святой подвиг. Вам слава на земле, воздаяние на небе.

Для совершения предлежащего вам подвига вы облечены в подобающее воину оружие. Усердно учитесь владеть таким оружием.

Как пастырь церкви, не могу не посоветовать вам взять с собой и иное оружие, предлагаемое Церковью чадам своим для борьбы с врагами спасения. Эти оружия – крест и молитва. В них заключается духовная сила, могущественно действующая в борьбе не только с духовными врагами, но и с врагами, облечёнными в тело.

Крест есть оружие против Диавола, оружие, которое он трепещет и трясётся, не терпя взирати на силу его ; но в то же время крест есть в бранях победа .

Царь Константин победил врага Максентия силою креста. Воин Неаний, наречённый Прокопием, память которого празднуется в настоящий день, одержал многие победы над врагами силою креста, изображение которого он сделал по повелению Господа, явившегося ему в образе кристалловидного креста.

Христолюбивые воины-ополченцы! Да напоминает вам об этом победоносном оружии тот крест, которым украшены ваши головы и которым вы отличены от прочих воинов!

Столь же сильна, как крест и молитва против всякого врага, невидимого и видимого. Нам случалось слышать от старых воинов, что они своё спасение на войне во время опасности обретали в молитве, читая псалом 90-й «Живый в помощи вышняго», где говорится, между прочим, что кто живёт под кровом Всевышнего, тот не убоится стрелы, летящей во дни, что около него будут падать тысячи, но к нему рана не приблизится.

Испытайте, воины, это оружие, и вы узнаете действенность его. Присовокупьте к этому ещё и некоторые другие оружия, для тела необременительные, но для борьбы с врагом сильные и для дела весьма полезные. Это – добросовестное исполнение своих обязанностей, беспрекословное послушание и терпеливость. Исполняйте, воины, начальнические распоряжения по чистой совести, как Божия веления; идите туда, куда вас пошлют: в огонь ли, в воду ли. Помните, что на войну – не на пир идти: много там нужды, труда, горя, опасностей, – всё это переносите терпеливо, без ропота.

Будьте бодры, не склоняйте голов ваших, как делают люди изнемогшие; не жалуйтесь на трудности, как дети, будьте мужественны, как богатыри. Будьте храбры, как львы, в борьбе с вооружённым врагом, но кротки, как агнцы, к мирным жителям, к малым детям и слабым женщинам. Лежачего не бьют – говорит старая пословица.

Итак, идите с Богом на подвиг бранный. С вами крестная сила; за вас молитва Церкви; на вас смотрит Россия; на вас возлагает надежды Царь и печётся о вас, как отец сердобольный. Дай Бог вам возвратиться со славою, как победителям! А кому судит Господь положить душу свою за веру, Царя и Отечество, тому да дарует Господь венец славы и светлое место в небесных селениях!

Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя!

Метки: казаки казачество воины армия православие святые |

Накидывание аркана |

Инструкция

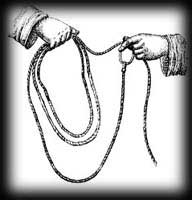

Аркан состоит из лесы (веревочной или волосяной) и на конце имеет костяное или деревянное кольцо; кольцо называется рыскалом. Длина лесы 20 - 30 аршин.

Собирание аркана для набрасывания

Из рыскала вытаскивают аршина полтора-два лесы (круг, петлю) и накладывают ладонь левой руки на рыскало так, чтобы рыскало приходилось между указательным и средним пальцами, а продолжение лесы лежало на согнутых безымянном и мизинном пальцах и было обращено в левую сторону от набрасывающего. Взяв затем правою рукою за лесу близ рыскала и придерживая рыскало пальцами левой руки, вытаскивают из рыскала еще два круга (петли) размеров несколько меньших первого (вторая петли собирается правой рукой одновременно с держанием в той же руке первой из вытащенных петель).

Рыскало опускается по кругу лесы, на котором оно лежало (фиг. а).

После того ладонь правой руки переложить с верхней стороны аркана на нижнюю, так чтобы ладонь была обращена пальцами кверху и положить круги на ладонь (фиг. б), левой же рукой перехватывать лесу и наматывать ее в круги на ладонь правой руки, от себя. Диаметр этих кругов может быть одинаковый с меньшими из собранных ранее кругов (2-й и 3-й круг) или несколько меньший. Наложив на правую руку требуемое число кругов (6-10), остальную лесу собирают в круги в левую; оставляется аркана не смотанным столько, сколько оказывается по расстоянию до набрасываемого предмета лишним. Остающийся конец удерживается мизинным и безымянным пальцами левой руки; кроме того, для лучшего удержания иногда подводится под ступню левой ноги. Когда аркан будет брошен, то круги, собранные в левой руке, также распускаются (служат для удлинения аркана), причем конец лесы захватывается всеми пальцами левой руки.

При собирании аркана должно обращать внимание на то, чтобы веревка не скручивалась, а ложилась разными кругами, для чего ее предварительно смачивают.

Аркан набрасывается правой рукой, становясь в пол-оборота к предмету, на который набрасывается аркан; бросать нужно взмахом правой руки справа вперед, движением, напоминающим собою сеяние пшеницы.

Аркан набрасывают сначала на колья, большие камни и т.д., потом на собак, коров, лошадей и людей. Набрасывание его требует непрерывной практики, 15-30 набрасываний уже развивают некоторую сноровку. Чем быстрее бежит, например лошадь, на которую бросают аркан, тем быстрее она в нем запутывается. Петлю стараются набросить на голову, но она часто ловит животное за туловище и ноги. Самая петля образуется из тех кругов лесы, которые показаны вытянутыми из рыскала (на фиг. а), прочая леса составляет расстояние от ловца до предмета набрасывания. Набросив аркан, тотчас тянут его назад и затягивают попавшую на предмет петлю. Лучше веревочного набрасывается, легче собирается, не портит шкуры животного и не царапает кожи человека аркан волосяной.

Дополнительная информация по ссылке: http://www.vrazvedka.ru

Метки: армия оружие казаки воины казачество шашка |

С праздниками! |

Братья и сестры! Дамы и господа!

Братья и сестры! Дамы и господа! Друзья и товарищи! Коллеги и прохожие!

Поздравляю всех с наступающими праздниками!

Дай Бог нам в новом году всего, чего не хватило в этом!

Пусть у нас все получится - и необязательно, чтоб сразу, чтоб интереснее было жить :)))

Счастья в любви, удачи в работе, побед в борьбе, прорывов в творчестве!

Искренне Ваш,

|

Метки: рождество новый год новогодние открытки старые открытки новогодние поздравления |

Порядок проведения Сходов |

ГЛАВА 4

Порядок проведения Сходов

102. Одной из форм казачьей общественной жизни является Сход. При большом сходстве с казачьим Кругом он имеет значительные принципиальные отличия. Сбор на Сход осуществляется тем же порядком, что и на Круг, но на него, как правило, приглашаются все жители станицы, в том числе иногородние и женщины. Принципиальным отличием Схода от Круга является то, что на нем не проводится голосование.

103. Сход подразделяется на:

· очередной, на котором доводятся приказы и распоряжения Атамана казачьего общества и вышестоящих органов управления; принимаются в члены казачьего общества; рассматриваются другие необходимые вопросы;

· чрезвычайный, на котором рассматривались срочные вопросы (мобилизация, военные сборы и т. п.);

· судебный, на котором рассматриваются жалобы (за исключением входящих в компетенцию мировых судей).

104. Если Круг является организацией, вырабатывающей долгосрочную программу, и выполняет функции законодательного собрания, то Сход является исполнительной организацией.

105. Хутора проводят, как правило, Сход. Станица проводит, как правило, один раз в год Круг, со всеми его полномочиями, в остальное время проводит Сходы.

106. Очередность и периодичность Сходов определяется приказами атаманов казачьих обществ, может также закрепляться Уставами казачьих обществ.

107. Сход проводится дежурным Есаульцем при Атаманском правлении и под председательством Атамана или его заместителя. На сходе отсутствует Совет Стариков и Священник. Зачитанные писарем приказы и данные атаманом разъяснения не обсуждаются, а принимаются к сведению и немедленному неукоснительному исполнению.

Порядок проведения судебного схода

108. Особым сходом (обособливым) является собрание, на котором разбираются жалобы (не входящие в компетенцию мирового судьи или, по мнению казаков, такие, которые при государственном разбирательстве могли быть решены неправильно и бросали бы тень на казачество). Как правило, это проступки и тяжбы не уголовного характера, по которым Атаман считает не вправе разбираться единолично. Когда, по мнению стариков и общественному мнению, само публичное разбирательство, как и наказание, должно укрепить нравственность казачьего общества, напомнить им о святости казачьих устоев.

109. Разбирательство на судебном сходе не означает для казака освобождение от административного или уголовного рассмотрения его проступка, если он повлек за собой таковые разбирательства.

110. На судебный Сход Знамя не выносится, при этом сохраняется Совет Стариков и Священник. Писарь оглашает жалобу, излагая суть вопроса. Есаулец вызывает судящихся (истца и ответчика), которые поясняют причины и мотивы своих действий и поступков. После этого пояснения дает Сходу Атаман. Свое выступление Атаман завершает словами: «Я оставляю на Ваш суд, господа честное казачество». После этих слов Атаман снимает шапку и уходит со Схода, как сторона оскорбленная, или переходит в ряды казаков. В этом случае, наказание провинившегося утраивается, в связи с тем, что Атаман свое воздействие исчерпал и не смог до судебного Схода решить данный вопрос. Разбирательством, а чаще всего обвинением провинившегося занимаются старики, судят его «по обычаю», т. е. по прецеденту. До вынесения приговора ответчик может заявить, что старики к нему несправедливы и просит сход судить его «по совести». Для этого по жребию избирается суд из числа казаков в соотношении один из пяти, один из десяти и т. д. В случае, если провинившийся оскорбил не казака, то точно также проводятся выборы в обществе к которому принадлежит оскорбленный. Число судей обязательно должно быть нечетным, причем если шла тяжба между казаками и не казаками, то нечетным судьей приглашается представитель другой стороны, незнакомый в этой станице ни с кем, или священник.

111. Приговор судей может быть смягчен по просьбе стариков или по просьбе священника, но никогда не отменяется и приводится в исполнение немедленно.

112. В момент оглашения приговора провинившийся стоит с непокрытой головой без ремня и два пристава держат его за руки. Самое страшное в наказании является не то, что оно носит физический характер и имеет иные последствия, а то, что суд видит преступление таким страшным, что не может найти виновному наказание. В этом случае старейшина подходит к провинившемуся и плюет ему под ноги (что означало: преступник оскверняет землю, по которой ходит) и надевает ему на шею ремень. Приставы тут же отпускают руки осужденного и Есаулец говорит: «Ты (имярек) нашу честь замарал, казнить мы тебя гребуем, брезгуем, поди от нас, ты предатель и осквернитель казачества». С этой минуты осужденный становится персоной нон грата. Он должен был немедленно покинуть хутор или станицу.

113. В момент приведения исполнения приговора о телесных наказаниях женщины и дети, а часто и все иногородние со схода удалялись. Приводили приговор в исполнение казаки по жребию.

114. После судебного схода все его участники держат трехдневный покаянный пост, ежедневно усиленно молятся и только после бани идут в церковь к исповеди, каясь в нарушении заповеди: «Не судите, да не судимы будете».

115. Решение судебного Схода оформляется документально протоколом Схода, а также приказами (приговорами) Атамана отдела (станицы, хутора).

Метки: казаки казачество воины армия |

Порядок проведения казачьих Кругов |

ГЛАВА 3

Порядок проведения казачьих Кругов

82.Традиционно у казаков казачий Круг служит обозначением любого всенародного собрания. Круги подразделяются на валовые, войсковые, отдельские (окружные), станичные и хуторские.

83. Круги решают все общественные дела и при полной независимости и демократизме казачьих обществ являются собранием полноправных представителей. Низшим Кругом (Сходом) является станичный и хуторской. Их решения может пересмотреть или приостановить Круг более высокого порядка - отдельский или Войсковой.

84. По своему предназначению и решаемым вопросам Круги могут быть очередными, внеочередными и учредительскими.

85. Валовый Круг является Кругом представителей казачьих обществ государства.

86. На Круге собираются казаки - полноправные члены казачьего объединения (хутора, станицы, отдела, Войска) или их представители (выборные) в количестве, установленном Уставом этого объединения, а также определенном в приказе Атамана казачьего общества количестве (не менее 2/3 членов или выборных в соотношении к общему числу членов).

87. На Круге могут присутствовать малолетки - казаки, женщины - казачки (по специальным приглашениям), а также гости (по специальным приглашениям). Малолетки - казаки могут присутствовать вместе со старшим совершеннолетним братом, отцом, крестным отцом или наставником. Возраст полноправного казака, малолетки или казачонка, как и возраст старика, кандидата в Атаманы определяется Уставами казачьих обществ.

88. Казаки обязаны быть на Круге в казачьей форме одежды, установленной в Войске. Военнослужащие могут, по желанию, быть в мундирах Армии и Флота, либо в традиционной форме казаков.

89. Круг может собираться в любом помещении или на площади, в поле или в иных местах. Однако форма круга соблюдается всегда. В помещении (клуб, кинозал, конференц-зал и т. д.) на сцене устанавливается стол, за которым сидит Атаман, писарь и члены Правления, а также с разрешения Круга могут размещаться почетные гости. Справа от стола, под углом к нему, размещается священник и аналой с крестом и Евангелием. Позади стола располагается знаменный караул со знаменем казачьего общества, и находятся прочие реликвии и святыни казачьего общества. Слева от Атамана, под углом, напротив аналоя, располагаются старики. Посередине зала, перед сценой, на подставке устанавливается икона.

90. Проводимый под открытым небом Круг еще более традиционен: казаки стоят в кругу, в центре которого находятся караул со знаменем казачьего общества, аналой и прочие реликвии, сидят старики и священник, на приготовленных заранее скамьях в центре круга, тут же стоят Атаман и члены Правления.

91. Накануне, перед проведением Круга проводиться Совет Атаманов казачьего общества, на котором, кроме иных вопросов, рассматриваются вопросы, выносимые на решение Круга, а также предлагается дежурный Есаулец и Приставы, уточняется состав мандатной комиссии, их количество, другие органы Круга (редакционная комиссия, Писарь и т. п.).

92. Мандатная комиссии, и ее председатель перед Кругом, производят регистрацию казаков, устанавливают их количество и полномочия, о чем по требованию дежурного Есаульца докладывают Кругу. На мандатную комиссию могут, для удобства, возлагаться обязанности счетной комиссии. Документация по ведению Круга оформляется заранее, до Круга (мандаты выборных, протоколы мандатной и счетной комиссий и т.п.).

93. Круг казачьего общества ведет дежурный Есаулец. Это должность, на которую назначается или предлагается авторитетный казак, лучше других знающий казачьи обычаи по ведению Кругов и умеющий наводить порядок и тишину. Символом власти Есаульца является нагайка в правой руке, которую он, в случае необходимости, может применить.

94. Есаульцу подчиняются Приставы, выбранные казаками (тоже с нагайками), находящиеся среди казаков Круга, которые обязаны следить за порядком, очередностью выступающих, устанавливать тишину, а при голосовании вести подсчет голосов. Число приставов предлагается дежурным Есаульцем и утверждается Кругом. Приставы не допускают на круг посторонних.

95. Круг начинается возгласом дежурного Есаульца: «Именем Господа и Спаса нашего Иисуса Христа». После чего Есаулец напоминает казакам об обычаях, о порядке проведения круга и о своих полномочиях. «Все ли казаки на Круге?» - спрашивает Есаулец председателя мандатной комиссии. Председатель мандатной комиссии докладывает о количестве и полномочиях казаков на Круге и зачитывает протокол мандатной комиссии. Если имеется кворум, то Есаулец объявляет: «Господа старики, покорнейше прошу занять почетные места». Следом за стариками по приглашению занимает свое место священник. В последнюю очередь, по приглашению Есаульца занимают места члены правления, или, если Атаман не выбран, члены организационного комитета. После чего Есаулец командует: «Приветствие Атаману!» Казаки встают и приветствуют Атамана, не снимая головных уборов. Остается сидеть только священник, с которым Атаман здоровается первым (если они не виделись прежде) и может подойти под благословение. Затем Атаман приветствует поклоном стариков и казаков Круга, после чего участники Круга рассаживаются прежним порядком. Атаман выслушивает доклад Есаульца о числе участников Круга и принимает решение: правомочен Круг или нет: «Так ли господа старики? Так ли честное казачество?» В случае утвердительных ответов приказывает внести Знамя. Есаулец командует: «Встать! Под Знамя смирно. Знамя внести!» Казаки, старики, члены правления и священник стоя приветствуют Знамя. Офицерский состав прикладывает руку к головному убору. Начальник караула со знаменщиком и ассистентами вносят Знамя. Оркестр играет марш. В дальнейшем сменой караула командует караульный начальник из знаменной команды. Далее Есаулец командует: «Шапки долой! На молитву!» Священник читает молитву. После молитвы участники Круга могут исполнять Гимн государства, а затем иной Гимн, принятый в Войске. После команды: «Кройсь! Садись» Круг начинает свою работу. Дежурный Есаулец следит за регламентом и порядком выступлений, подает на стол правления записки из зала, следит за тем, чтобы писарь вел протокол. По просьбе Круга Есаулец может потребовать прочитать протокольную запись вслух. При принятии решений Атаман обязан уточнить, за что будут голосовать, правильно ли поставлен вопрос: «Так ли, господа старики? Так ли, честное казачество?» Перед голосованием уточняется формулировка вопроса, как она будет записана в протоколе. Производится голосование. Пристава ведут подсчет голосов и докладывают Есаульцу. После этого решение Круга имеет силу закона и выполняется беспрекословно. До следующего Круга решение не может не только быть отменено, но и обсуждаться на Сходах и иных собраниях казаков. По окончанию работы Круга, писарь, ведший протокол, по приказу Есаульца или Атамана читает его вслух. Круг уточняет записанный текст. Есаулец спрашивает: «Так ли записано, господа старики? Так ли записано, честная станица?» Под протоколом расписывается Атаман, писарь и дежурный Есаулец. После чего Круг свою работу заканчивает. Есаулец командует: «Встать на молитву, шапки долой!» Священник читает молитву (может также обратиться к казакам с речью), по завершению которой Круг произносит вслух: «Аминь», и далее о вопросах, обсуждаемых на Круге, не может быть публичных разговоров. Есаулец командует: «Встать! Под Знамя смирно. Знамя вынести!» До выноса знамени, реликвий и выхода сначала священника, а затем стариков, Атамана и членов правления никто не покидает Круг. Есаулец командует: «Разойдись!» и убирает нагайку. Казаки выходят из зала, Круга.

96. Выполнение решений Круга в повседневной деятельности организует Атаман посредством правления и штаба и других органов управления. Все решения Атаман проводит своими приказами и распоряжениями.

97. Состав Совета Стариков, их число определяется решениями Круга казачьего общества, в соответствии со своим Уставом. Совет Стариков - является независимой частью Круга и обладает правом «вето» - полным или частичным на решения Круга. Совет Стариков сохраняется как самостоятельная часть общины, сам устанавливает свою внутреннюю организацию и распределяет обязанности между членами Совета Стариков, но вне Круга обязан подчиняться всем распоряжениям Атамана и правления наравне со всеми казаками.

98. Священник обладает правом остановить Круг, напомнить Атаману или любому выступающему о христианских нормах морали. Если священник встал - все обязаны замолчать! Если священник встал и покинул Круг, все решения, принятые в его отсутствие, как и в отсутствие Совета Стариков, считаются недействительными. Круг, хотя и может продолжить спор, считается остановленным. По установлению на Круге тишины и порядка, Есаулец, сняв шапку, приглашает священника обратно словами: «Батюшка (или отец имярек), простите казаков!» Вернувшегося священника встречают стоя и без шапок. Священник вправе усовестить казаков, напомнить им о христианских заповедях. Однако правом голоса на Круге священник не наделяется, не голосует и в конкретные решения Круга (экономические, хозяйственные и пр.) не вмешивается. Священник может выступить с просьбой на Круге через Атамана или Совет Стариков, которые предоставляют ему слово в общем порядке и в этом случае, пользуясь всем надлежащим его сану уважением, он, однако, выступает наравне со всеми.

99. Всякий выступающий на Круге, выходя на середину или на сцену (к трибуне), отвешивает поклон Аналою и священнику, старикам, Атаману и всему собранию. Закончив выступление, надевает шапку. Если шапка не надета, это означает, что выступающий казак не все сказал. Есаулец может прервать его выступление (в случае нарушения регламента или выступление не по делу) словами: «Кройсь...» и проводить на место. В случае сопротивления может применить силу, призвав приставов. Вносящий сумятицу и раздор в порядок Круга может быть выведен из Круга и по его решению наказан.

100. Казаки должны вести себя на Круге пристойно, не нарушать дисциплину, кричать и т. п. В случае одобрения речи выступающих одобрять словами: «Любо!», в противном случае: «Не любо!»

101. Казаки в состоянии алкогольного опьянения на Круг не допускаются и подлежат строгому наказанию, вплоть до исключения из состава казачьего общества.

|

Организация и управление казачьими обществами |

ГЛАВА 2

Организация и управление казачьими обществами

64. Основой реестрового войскового (отдельского) казачьего общества является станичные, городские и хуторские казачьи общества, зарегистрированные в органах власти и внесенные в государственный реестр казачьих обществ установленным законодательством порядке.

65. Основой казачьего общества является семья. Брак - христианское таинство, семья его святыня и никто не имеет право вмешиваться в жизнь семьи без ее просьбы. Ответственность за все, что происходит в семье, несут все ее члены, но в большей степени - отец (старший в семье). Семьи могут объединяться по территориальному признаку, по совместной работе или по иным причинам в небольшие группы (хутора, станицы). Сюда же могут входить холостые или одинокие казаки и казачки. Наиболее уважаемый казак казачьего общества становится его главою (атаманом) и принимает полную ответственность за каждого своего подопечного. Атаман представляет интересы членов казачьего общества во всех органах власти, а так же в вышестоящих казачьих обществах (отделе, Войске). Силой, скрепляющей общину, семью и все казачье общество, должна быть любовь к своему народу и ближним своим, христианская нравственность и казачий обычай.

66. В отдельных случаях (при невозможности формирования станичных или отдельских казачьих обществ) казачьи общества могут напрямую входить в состав отдельских или войсковых объединений.

67. Высшим представительным органом любого казачьего общества является Круг (Сход) - собрание всех казаков казачьего общества или их представителей (выборных). На Круге казаки, обладающие правом голоса, равны. Все решения на Круге (Сходе) принимаются простым большинством голосов, прямым голосованием. Традиционно, тайное голосование у казаков не принято, как несовместимое с понятием братства и чести. Однако в казачьих обществах высшего порядка (отдел, Войско), Уставами этих казачьих обществ, определено открытое и тайное голосование, дабы не противоречить требованиям Конституции РФ. Конкретный вид голосования определяется решением Круга (Схода).

68. Круг (Сход) казачьего общества (станичного, городского и хуторского) считается правомочным, если на нем присутствовало не менее 2/3 списочного состава общества, функционировал Совет Стариков и Круг (Сход) был благословлён священником.

Войсковой Круг и Круг отдела правомочен при присутствии на них не менее

2/3 выборных казаков. Соотношение выборных казаков к списочному составу отдела или Войска определяется Советом Атаманов этих формирований и оформляется приказами Атамана отдела или Войскового Атамана соответственно.

69. Прямым открытым или тайным голосованием (по решению Круга) Круг (Войска, отдела) избирает Атамана на срок, указанный в Уставе казачьего общества (как правило, на 3 года). Традиционно Атаман войскового и отдельского казачьего общества может избираться не более 2-х сроков подряд. После чего его кандидатура три года не выдвигается.

70. После избрания Атамана, он приводится к присяге и крестному целованию, что является одновременной присягой казаков казачьего общества на верность и беспрекословное подчинение Атаману, который равен отцу.

71. Единоличная власть Атамана ограничена нормами христианской морали, о которой на Круге ему напоминает священник и Совет Стариков. Без одобрения стариков, без благословения священника ни одно основополагающее решение Атамана не может быть исполнено.

72. В промежутках между Кругами вся полнота власти принадлежит Атаману, Совету Атаманов, правлению и штабу казачьего общества. Количественный и персональный состав должностных лиц органов управления казачьих обществ определяется Атаманами казачьих обществ.

73. Атаман казачьего общества, в соответствии с требованиями Устава казачьего общества, имеет право своим решением назначать на должность и освобождать от нее всех должностных лиц органов управления казачьего общества, за исключением лиц, избираемых Кругом казачьего общества.

Войсковой Атаман имеет право освобождать от исполнения должностей атаманов отделов и назначать наказных атаманов отделов с определением срока их полномочий, равно как и Атаман отдела, освобождать от должности атаманов станичных, городских и хуторских казачьих обществ и назначать наказных атаманов.

74. Совет Стариков не имеет права приказывать, только советовать, опираясь на обычай и сообразуясь с обстановкой. Власть стариков исходит не от силы, а от авторитета. Утратив этот авторитет, по тем или иным причинам, Совет Стариков может быть расформирован и переизбран в полном или частичном составе.

75. Суд чести казаков может избираться на определенный срок, либо в каждом конкретном случае по жребию из представителей полноправных казаков. Состав суда чести и его количество определяется решением Круга. Согласно казачьему обычаю, решения суда чести, принятые в отсутствие священника и не одобренное Советом Стариков, считаются недействительными.

76. Как правило, в казачьих обществах обязанности суда чести казаков, по решению Круга возлагаются на Совет Стариков.

77. Для проведения контроля за финансово - экономической деятельностью Войска (отдела) на Круге избирается контрольно - ревизионная комиссия (группа). Количественный состав и полномочия контрольно-ревизионной комиссии определяется положением «О контрольно-ревизионной комиссии казачьего общества», утверждаемым Кругом казачьего общества. Могут создаваться и другие органы управления казачьих обществ на постоянной или временной основе (аттестационные комиссии, экономические, редакционные, попечительские советы и т. п.).

78. Казачье общество вправе приглашать специалистов для решения тех или иных вопросов (специалистов по отдельным вопросам, аудитора и т. д.).

79. Обязанности членов правления, Совета Стариков, Суда чести и других органов казачьей власти определяются положениями, приказами Войскового Атамана (атамана отдела) и уставами казачьих обществ.

80. Уставы казачьих обществ должны отражать все вопросы жизни и деятельности этих обществ и соответствовать требованиям казачьей демократии, традициям казаков, а также требованиям законов государства. Уставы казачьих обществ могут периодически корректироваться и изменяться.

81. Требования приказов Атаманов и уставов казачьих обществ обязательны для всех членов казачьих обществ.

Метки: казаки казачество воины армия |

История шашки в России |

История шашки в России

Автор: В. Кленкин

Шашки казачьи обр. 1881 г.

Процесс перевооружения армии новым оружием не мог оставить в стороне многочисленные казачьи формирования. Шашки казачьи обр. 1881 г. были двух моделей: для нижних чинов и офицерские. Геометрия клинка обоих образцов совпадала с однотипными драгунскими шашками обр. 1881 г. по всем параметрам, включая очень малый изгиб (около 18 мм) и смещение острия на среднюю линию клинка. Боевая часть клинка обоюдоострая, как и во всех предыдущих моделях шашек.

Столь характерный прием оформления боевой части шашки имеет основания.

На самом деле со стороны обуха клинок в боевой части затачивался редко и по индивидуальному желанию. Чаще обух, достигнув места на клинке, именуемого "центр удара", где обычно оканчивались долы, визуально отличая его положение, сходил на нет, образуя фальшлезвие. Эта черта более характерная для восточных клинков. Во время рубки широкий обух тормозил проникновение клинка в глубину, в то время как образуемое при такой заточке линзообразное сечение раздвигало ткани и способствовало нанесению более глубокой раны. Шашка казачья нижних чинов обр. 1881 г. имела общую длину 1020 мм, длину клинка 870 мм, ширину 33 мм. Вес оружия 800 г. Рукоять прямая, с заметным резким изгибом вниз к лезвию, по схеме А.П. Горлова. От клинка ее отделяла литая бронзовая втулка, с другой стороны литое, с широкой канавкой навершие. Хотя ширина рукояти была равна примерно ширине клинка, но сама рукоять смещена вверх, выше обуха, и ее втулка образовывала плавный выступ - упор со стороны лезвия, также слегка выступающий за габариты клинка. Поэтому торец рукояти, стыкуясь с ножнами "по-азиатски", надежно перекрывал устье, предохраняя клинок от влаги. Рукоять, выполненная из дерева, имела наклонные глубокие желобки. Ширина полей между ними больше, чем у рукоятей драгунских шашек. Втулка и навершие гладкие. В навершии просверлено отверстие для темляка. Оно смещено вниз, к упору, по технологическим причинам. Втулка и деревянная рукоять одевались на хвостовик и стягивались гайкой. Затем одевалось навершие и в свою очередь притягивалось еще одной гайкой. Гайка эта входила в выборку - специальное углубление в канавке навершия и таким образом не выступала над поверхностью. Такая двойная затяжка способствовала жесткости посадки рукояти, состоявшей из нескольких деталей.

Ножны казачьих шашек были без крепления для штыка, который к казачьим карабинам не предусматривался. Длина ножен 890 мм, вес 520 г. Однако, существует исключение. При массовом перевооружении драгунских полков в 1881 г. едиными образцами драгунских шашек обр. 1881 г., двум из них (16-му и 17-му драгунским полкам) были выданы казачьи шашки обр. 1881 г., но с ножнами от драгунских шашек обр. 1881 г. Эти ножны имели закрытую колодку для штыка, и такое нетипичное сочетание ножен и оружия продолжалось до 1889 г., когда этим полкам вернули элитные шашки "азиатского" образца 1834 г.

Именно казачья модель шашки обр. 1881 г. послужила образцом для принятой на вооружение кавалерии РККА шашки обр. 1927 г. На навершии этой шашки появилась символика Российской Федерации, а позднее советская, сама же конструкция осталась неизменной.

Шашка казачья офицерская обр. 1881 г., также имела стандартный клинок, однотипный с драгунской офицерской шашкой обр. 1881 г. Общая длина оружия составляла 960 мм, длина клинка 810 мм, его ширина 33 мм. Отличие от солдатского варианта шашки состояло в рукояти, так же отогнутой вниз по схеме А.П. Горлова, но крепящейся по иной технологии. Втулка, навершие и рукоять скреплялись с хвостовиком тремя заклепками. Поэтому от навершия в дерево рукояти, до ее середины, врезались две прожилины, отливавшиеся вместе с навершием. Через них проходила средняя заклепка. В связи с изменением конструкции навершия, отверстие для темляка располагалось выше, на средней линии рукояти. Но простота сборки рукояти у шашек нижних чинов со временем привела к тому, что и на офицерские клинки монтироваться стала теперь уже стандартная конструкция.

Навершие и втулка на офицерской модели были гладкие, упор на втулке со стороны лезвия имел контур, очерченный меньшим радиусом.

Модернизированная шашка казачья офицерская обр. 1881/1910 г. имела стандартный клинок, но рукоять стягивалась гайками, отчего отверстие для темляка в навершии сместилось вниз. Рукоять, видимо принимая во внимание исследования В.Г. Федорова, продолжала среднюю линию клинка, но навершие очень сильно изгибалось вниз. Втулка имела площадку для упора большого пальца, который при рубке располагался сверху, вдоль рукояти. Деревянная или реже эбонитовая, рукоять имела поперечные желобки и выпуклость в середине нижней части. Навершие украшалось растительным орнаментом, вензелем императора и короной. Шашки, выпущенные при временном правительстве, вензеля и короны не имели. С оружия, выпущенного до 1917 г. и находившегося в строю, эти символы спиливались напильником.

Шашка Туркменского дивизиона обр. 1895 г.

По мере того, как военные действия на Кавказе принимали для России все более успешный характер и демонстрировали силу русской армии, взоры правительства стали обращаться в сторону Средней Азии. В это время на ее территории существовало три феодальных ханства - Бухарское, Кокандское и Хивинское, и проживали отдельные племена, кочующие в предгорьях, степях и полупустынях и не признающие ничьей власти. Некогда великая культура, при которой были возведены города Самарканд, Коканд, Бухара - известные далеко за пределами своей земли, - переживала упадок. Ослабление местной власти притягивало взоры английских дипломатов и военных к этому региону, тем более что в Индии, откуда могло начаться завоевание, военная сила Англии после подавления в 1857 г. восстания сипаев (индийских солдат на службе британской короны), была очень велика.

В тот же время междоусобные войны между ханствами, набеги на земли, лежащие в пределах России, с целью грабежа и захвата пленников, превращаемых в рабов, привели правительство Российской империи к мысли об усмирении этого края.

Первое продвижение русских начальных школ, а также мужская и женская гимназии. Подобные шаги правительства свидетельствуют о том, что Россия не стремилась завоевать этот регион с целью поработить, уничтожить местную культуру и людей, живущих по своим обычаям. Происходила своего рода ассимиляция местной и русской культур, и совершалась она благодаря тому, что центральное правительство всеми возможными способами возвышало и поощряло местную знать и духовенство. Здесь пригодился кавказский опыт.

В 1828 г. для эскортирования императора был сформирован взвод "из знатнейших кавказско-горских уроженцев", увеличившийся впоследствии до полуэскадрона. Высокая честь находиться при особе императора подкупала горских князей, мирила их с Россией и давала правительству возможность через них влиять на горские народы. Чтобы охватить возможно больший круг влиятельных и знатных кавказцев, в 1837 г. вышло высочайшее распоряжение: "...через каждые два года присылать в Лейб-Гвардии Кавказско-Горский полуэскадрон по 12-ти человек из знатнейших горских фамилий, преимущественно таких, которые имеют влияние на своих единоплеменников". В 1838 г. была сформирована дополнительно команда лезгин, через год команда мусульман, в которую с 1856 г. было повелено принимать "из почтеннейших фамилий ханов и беков Закавказского края". Все они имели форму, созданную на основе своей национальной одежды и проходили службу в Петербурге, в окружение русской культуры, носителями которой они оказывались в дальнейшем, отбывая на родину.

Но огромная территория Туркестана требовала гораздо большего количества подобных людей, и всех их невозможно было для прохождения службы вывезти в Петербург. Для решения этой задачи в Туркестане была сформирована элитная воинская часть - Туркменский конный дивизион, названый очевидно так, потому что все его наездники были посажены на ахалтекинских скакунов - самую лучшую и дорогую породу лошадей в этом регионе, культивируемую туркменскими племенами. Для службы в дивизионе привлекалось исключительно местные население, командные должности занимались с учетом родовитости происхождения. Воины, возможно участвовавшие когда-то в боях с Россией, получали шанс выделиться благодаря престижной службе, и в то же время попадали под влияние русской культуры благодаря идеологической работе, проводимой в дивизионе русскими офицерами - заместителями на всех командных должностях. "Кто не видел Туркменский конный дивизион, тот не видел настоящей конницы" - вспоминал один из очевидцев. Достаточно изучив местные нравы и предпочтения и желая, чтобы местное население считало за честь служить новой власти в этом элитном дивизионе, правительство России вооружило кавалеристов саблями типа персидского "шемшира", наиболее почитаемым оружием в Средней Азии. Оружие, само по себе высоко ценимое, поднимало общественный статус воинов дивизиона, служило предметом их гордости и гарантией их верной службы новой власти.

Первоначально оружие было местного производства, либо изготовленное в Персии. Его собирали со всех уголков Туркестана и поэтому уместно говорить о произвольных образцах определенного типа. Со временем возникла необходимость в пополнении арсенала, для чего оружие стали заказывать в России. Для этого нужно было определиться с конкретным образцом, по которому могли изготавливаться сабли в массовом количестве. В это время в России термин "шашка" стал общеупотребительным и служил по существу синонимом термину "сабля". Поэтому для удобства национальная сабля получила в документации официальное наименование - "шашка Туркменского конного дивизиона обр. 1895 г.", вызывая этим терминологическим несоответствием недоумение потомков.

Общая длина принятого образца - 950 мм, длина клинка - 830 мм, ширина - 30 мм. Но нужно учитывать низкорослость большинства "азиатов" и в связи с этим часто меньший размер оружия, изготавливаемого всегда в соответствии с комплекцией владельца.

Клинок сильно изогнутый, без долов, острие находится на линии обуха. Эфес состоит из рукояти с навершием и крестовины с перекрестием. Верхняя часть перекрестья утоплена в рукояти, нижняя входит в углубление ножен, когда в них вкладывается клинок. Роль нижней части перекрестья заключается в фиксации клинка в ножнах, поскольку сильно изогнутый сабельный клинок можно вложить в ножны, имеющие верхнюю половину и устье более широкие, чем ширина клинка. Рукоять состоит из костяных плашек, скрепленных с хвостовиком заклепками. Загнутое к лезвию под прямым углом навершие имеет металлический колпачок. У отдельных образцов сабли навершие может принимать крюкообразную форму, характерную для местного оружия. По верхней и нижней частям рукояти идут металлические накладки. Они фиксируются тремя проволочными кольцами, проходящими в канавках трех поперечных утолщений рукояти.

Ножны сабли деревянные, обтянутые кожей, имеют металлические устье и две эллипсообразные гайки с фигурными скобками. Нижняя часть ножен может иметь металлический наконечник или дополнительно обтягивается кожей. В любом случае ножны оканчиваются кожаной кистью.

Верхняя половина ножен оплеталась кожаной или металлической лентой, укрепленной фигурными гвоздиками-бляшками.

Украшения ножен и эфеса оружия произвольные, на основе восточных орнаментов.

Носилась "шашка Туркменского конного дивизиона обр. 1895 года" по-сабельному, лезвием вниз на широкой плечевой портупее, также старательно украшенной бляшками и орнаментом.

Сабля состояла на вооружении до 1917 г. В 1915 г. Туркменский конный дивизион был отправлен на фронт и переименован в Текинский конный полк, поэтому в зависимости от времени изготовления оружия верны оба названия и имеется в виду один и тот же исторический образец.

С момента организации первых казачьих войск прошло более ста лет. XIX век подходил к концу, казалось бы, с вооружением всех казачьих войск России едиными образцами холодного оружия проблем быть не должно. Но на практике дело обстояло не так гладко. Кубанское и Терское казачьи войска игнорировали стремление правительства навязать им оружейное единообразие. При этом они были не против единого образца в принципе, но настойчиво избегали общепринятых образцов казачьих шашек.

Сначала, во время ведения боевых действий на Кавказе, у них было горское оружие, взятое в боях, затем произвольные образцы "кавказского" типа, выбираемые и копируемые каждый раз заново "Оружие и Охота" №8, 2001 г.). Предпочтение всегда отдавалось образцам с ножнами, в которые рукоять погружалась до навершия. Выбранный образец отсылался в Тулу, Златоуст, Германию или Бельгию с указанием, какое количество оружия необходимо изготовить. Чтобы понять причину тяготения казаков кавказкой линии к такому, казалось бы непрактичному образцу шашки, их привязанности к этой традиции и готовности ради ее сохранения идти наперекор центральной власти, царю, нужно попытаться понять психологию этих людей.

Прошло не так много лет, но романтический тип "кавказца", описанный М.Ю. Лермонтовым в 1841 г., сменился на общепринятый жизненный уклад людей, не представляющих что жить можно иначе.

В повести "Казаки", написанной в 1852-1862 гг. Л.Н. Толстым, наблюдавшим жизнь кавказского казачества, есть строки, созвучные описаниям М.Ю. Лермонтова и Ф.Ф. Тарнау. Но лишенные романтического флера, они безжалостно жестоки.

"...Щегольство в одежде (у казаков) состоит в подражании черкесу. Лучшее оружие добывается у горца, лучшие лошади покупаются или крадутся у них же... Казак большую часть времени проводит на кордонах, в походах, на охоте или рыбной ловле. Он почти никогда не работает дома. Пребывание его в станице есть исключение из правила, и тогда он гуляет. Вино у казаков у всех свое, и пьянство есть не столько общая всем склонность, сколько обряд, неисполнение которого сочлось бы за отступничество". Произошло перетекание культурных традиций, смешение стилей поведения воюющих сторон. Феномен этот характерен не только для казаков, но также для солдат и офицеров - всех, кто долгое время воевал и жил в регионе. Вот характерный случай, описанный участником кавказкой войны, князем A.M. Дондуковым-Корсаковым. "На Кавказе., в запальчивости, даже убийства товарища случались часто. Впрочем, все постоянно носили оружие - азиатские кинжалы и пистолеты за поясом. Какой-то офицер, возвращаясь из экспедиции, приехал вечером в Кизляр и попал прямо на бал; он тут же пригласил даму и стал танцевать кадриль... Местный заседатель суда возбудил, не помню уж чем, его гнев, и офицер, не долго думая, выхватил кинжал и распорол ему живот. Заседателя убрали, пятно крови засыпали песком, и бал продолжался, но офицера пришлось арестовать и предать суду. Комендант Кизляра, который рассказывал мне этот случай, собственно, был возмущен не самим фактом, а лишь запальчивостью молодого офицера, который ведь мог же вызвать заседателя на улицу и там кольнуть его, и дело бы кануло в воду".

Это не падение нравственных устоев общества, но принятие им местных обычаев. И поэтому тщательно регламентированный дуэльный кодекс, почитаемый в центре России, выглядел здесь нелепо и театрально, а привычка мгновенно, не раздумывая, действовать оружием, могла спасти жизнь.

Эта нравственная атмосфера выделила казаков Кубанского и Терского войск из общего ряда, наделив их особого рода гордостью. "Этот христианский народец, закинутый в уголок земли, окруженный полудикими магометанскими племенами и солдатами (казак менее ненавидит джигита-горца, который убил его брата, чем солдата, который стоит у него, чтобы защищать его станицу, но который закурил табаком его хату), считает себя на высокой степени развития и признает человеком только одного казака; на все же остальное он смотрит с презрением" (Л.Н. Толстой, "Казаки").

Именно поэтому казаки Кубанского и Терского казачьих войск (К.К.В. и Т.К.В.) десятилетиями отстаивали свое право на индивидуальный, только для них предназначенный образец шашки традиционного "кавказского" типа. Атаманы казачьих войск оказались под прессом правительства, требовавшего перевооружения казаков единым образцом шашки, особенно после 1881 г., и нежеланием казаков иметь оружие, как во всех прочих казачьих войсках. Маневрируя, насколько это было возможно, наказной атаман К.К.В. распорядился создать комиссию, обязанную рассмотреть результаты испытаний образцов шашек, которые К.К.В. и Т.К.В. считали возможным к принятию на вооружение. В 1896 г. такой образец шашки был определен, но относительно ножен для нее ("кавказского" или "азиатского" образца) продолжалось упорное противостояние. Казаки отстаивали свою традицию, Ч центральная власть в лице командования Кавказского военного округа настаивала на общепринятом типе. Это противоборство закончилось в 1904 г. победой казаков. Они получили официально утвержденный, отличающий казаков Т.К.В. и К.К.В. от всех остальных казачьих формирований, тип оружия.

Шашка казачья обр. 1904 г. имела стальной клинок незначительной кривизны традиционной формы, с острием на уровне обуха. Общая длина оружия 920 мм, длина клинка 740 мм, его наибольшая ширина 35 мм, вес 610 г. Вдоль обуха два узких дола, своими окончаниями обозначающие на клинке "центр удара". Встречались и произвольные клинки иного размера с различным количеством и расположением дол.

Клинки изготавливались в Златоусте, на них наносилась аббревиатура: "К.К.В." или "Т.К.В." на внутренней стороне клинка и "З.О.Ф." (Златоустовская оружейная фабрика) на внешней.

Рукоять изготавливалась из роговых или (реже) деревянных плашек, скрепленных с хвостовиком заклепками. При личном желании владельца допускалось украшение навершия, разделенного глубокой канавкой на две части, металлическими накладками с произвольным орнаментом.

Ножны деревянные, обтянутые кожей. В верхней части ножен раструб, в который утапливалась рукоять шашки до навершия. На внутренней стороне верхней части ножен имелась кожаная петля, ниже на выгнутой стороне крепилось металлическое пассовое кольцо. Произвольный образец ножен мог иметь металлический прибор (часто серебряный), состоящий из устья, двух гаек и наконечника.

Образец шашки 1904 г. регламентировал тип оружия, в то же время существовало очень много произвольных образцов, от которых казаки по каким-либо причинам не желали отказываться.

Экспериментальные модели шашек

Принятое на вооружение холодное оружие, в том числе и шашки, по прошествию некоторого времени стремились усовершенствовать. Часто получались очень интересные образцы, к сожалению так и не попавшие на вооружение.

Примером может послужить экспериментальный образец казачьей шашки, датируемый 1874 годом. Рукоять комбинированная, как у офицерской шашки обр. 1838 г., но с металлической планкой, характерной для шашки нижних чинов.

Особенно в ней интересен клинок, почти прямой на протяжении 2/3 своей длины от рукояти. Рабочая часть клинка имеет более значительный изгиб, чем у шашек, стоявших на вооружении в те годы. По форме клинок очень близок к клинкам японских мечей катана. Изогнутая рабочая часть давала преимущество при рубящем ударе, но в то же время при значительной длине прямого участка клинка острие оружия не так возвышалось над средней линией рукояти, что позволяло наносить точные колющие удары. Подобной формы клинок являлся удачным компромиссом при совмещении противоречивых требований к колющему и рубящему оружию. В этом отношении конструкция Горлова, принятая в 1881 г. значительно проигрывала этому, более раннему образцу. Общая длина оружия 980 мм, длина клинка 825 мм, ширина 27 мм. Устье ножен снабжено коротким раструбом, необходимым для фиксации клинка. В раструбе утапливалась небольшая часть передней втулки рукояти, удерживая клинок от шата в ножнах, имеющих в связи со специфической формой клинка большую, чем обычно ширину верхней части. Наличие раструба, очевидно, послужило причиной того, что данный образец был отвергнут.

После опубликования в 1907 г. действительно научных изысканий Федорова в области холодного оружия, стали разрабатываться экспериментальные модели шашек на основании его рекомендаций. При этом средняя линия рукояти и клинка в таких образцах совмещалась, что позволяло наносить рубящий удар более точно и страховало от заваливания клинка при его движении к цели. В то же время для точных колющих ударов острие, при сохранении изгиба клинка, старались сместить вниз как можно ближе к средней линии рукояти. В некоторых экспериментальных образцах острие находилось на уровне лезвия клинка, а линия обуха резко опускалась к нему.

Примером может служить экспериментальный образец 1908 г. драгунской солдатской шашки. Ее слабоизогнутой клинок длиной 870 мм и шириной 33 мм имел острие, значительно смещенное вниз, и рукоять бочкообразной формы, удобную для удержания в руке, продолжающую среднюю линию клинка с наклонными желобками. Навершие было наклонено вниз и оканчивалось резким "грибообразным" расширением.

Второй образец аналогичного оружия датирован началом 1910 г. На его клинке острие находилось на уровне лезвия и лежало на средней линии рукояти, если ее продолжить далее. Это облегчало нанесение точных колотых ран. В данном случае такая форма клинка - это не изобретение оружейника, разработавшего новою модель шашки, но смелая компиляция, перенесение удачно найденных решении из других видов оружия (известен морской палаш, изготовленный в 1860 г., имевший такую же форму острия).

Рукоять этой шашки имела выемку под указательный палец, что позволило более надежно удерживать клинок при рубящем ударе с оттяжкой и углубление для упора большого пальца, которое образует площадку ниже линии обуха. Видимо, это делало более надежным положение пальца на верхней части рукояти. Длина клинка 855 мм, его ширина 32 мм, общая длина оружия 1040 мм.

Еще один вариант, датированный 1910 годом, имеет клинок привычной формы, но рукоять, в отличие от предыдущей модели, имеет более плавные очертания. Поперечные желобки разделены на две группы со значительным промежутком между ними. Длина клинка этой шашки 865 мм, ширина 32 мм, общая длина оружия 1050 мм.

Последняя модель экспериментальной драгунской шашки, рассматриваемая в качестве примера возможных вариантов усовершенствования данного типа оружия, имеет необычную, кажущуюся "горбатой" верхнюю часть рукояти. Выступая за линию обуха, верх рукояти следует анатомическим особенностям ладони и имеет с ней максимально возможную площадь контакта. Рукоять такой формы очень удобно лежит в ладони именно при диагональном хвате, характерном для данного вида оружия и, учитывая все перечисленные достоинства, ее с полным правом можно назвать "ортопедической" (рукояти подобной формы хорошо зарекомендовали себя в боевых ножах, но это тема отдельного разговора).

Почему большинство из экспериментальных образцов - драгунские шашки 1906-1910 гг.? К началу 1 XX века драгуны - самая многочисленная часть регулярной кавалерии. Желая напомнить о прошлых боевых традициях этого рода войск и символически соединить со славным настоящим, в 1909 г. император одобрил реформу, по которой драгуны получили новую форму, с элементами, взятыми из времени победоносных потемкинских походов. Головными уборами вновь стали потемкинские кожаные каски с плюмажем. Видимо, зная о подготовке этих нововведений, конструкторы надеялись, что и холодное оружие драгуны получат нового образца. Но это был всего лишь театральный фарс, тешащий самолюбие последнего императора. И в 1914 г. драгуны в касках с плюмажами, но вооруженные шашками старого образца, в лихих атаках гибли под огнем немецких пулеметов...

Наградные шашки

Издавна лучшей наградой воину было оружие. В начале XIX века начала работать Златоустовская оружейная фабрика, имевшая возможность выпускать украшенное холодное оружие в больших количествах. Художественно оформленное оружие становиться престижным подарком.

Наградное оружие в России появляется в XVIII столетии и делится

на две категории: наградное холодное оружие, которым отличали за боевые заслуги офицеров и генералов и жалованное оружие для военнослужащих иррегулярных войск (казачество).

С 1788 г. наградное холодное оружие для регулярной армии делится на два вида: украшенное бриллиантами и почетной надписью - для генералов и в виде золотого оружия с почетной надписью - для офицеров. С 1849 г. золотое оружие - это боевое оружие принятого образца, но эфес его целиком отливался из меди или латуни и золотился. На эфесе выполнялась надпись, чаще всего "За храбрость", но случались и другие: "За покорение Кавказа", "За поход на Хиву", "За взятие Ташкента" (исключительно редко и, как правило, на генеральском золотом строевом оружии, заменявшем украшенное бриллиантами). Достаточно много драгунских шашек выполнено как золотое оружие. С 1913 г. название "золотое оружие" было упразднено, а данный образец приравнивался к Георгиевскому ордену и стал называться "Георгиевское оружие". Признаки георгиевского оружия: надпись "За храбрость" на эфесе; уменьшенная копия ордена Св. Георгия IV степени на навершии; орнамент из лавровых ветвей на позолоченном приборе ножен; георгиевский темляк.

Во время I Мировой войны Георгиевским оружием награждались чаще, чем ранее золотым. Причина этого в широкомасштабности военных действий и массовом героизме. В 1914 г. Георгиевское оружие послужило наградой 66 офицерам; в 1915 г. - 2377; в 1916 г. - 1992; в 1917 г. - 1257.

В 1735 г. Голштейн-Готторпский герцог Карл Фридрих учредил в память об умершей жене, дочери Петра I - Анны Петровны орден Св. Анны. Орден попал в Россию и указом Павла I в 1797 г. был наименован "орденом Российским" и разделен на три ступени, из которых третья ступень представляла собой миниатюрный знак ордена, носимый на эфесе холодного оружия. Александр I в 1815 г. разделил орден на четыре ступени, и значок на оружии стал символизировать четвертую ступень. С 1829 г. на эфесе Аннинского оружия была введена надпись "За храбрость".