-Метки

-Рубрики

- история (2310)

- Жизнь Замечательных Людей (528)

- Музеи (287)

- Женщины в истории (277)

- Новейшее время (1918 год — наши дни). (255)

- Новое время (конец XV в. — 1918 год) (181)

- История вещей, которые нас окружают (176)

- оружие и войны (162)

- История моды (139)

- Королевские истории (123)

- Древний мир (111)

- Средневековье (100)

- археология (100)

- Жизнь под шляпкой (70)

- История от Олеся Бузины (35)

- По России (2097)

- Люди России (477)

- По городам и весям (259)

- Москва и москвичи (242)

- Россия царская (218)

- Слава русского оружия (181)

- Петербург-Петроград-Ленинград (170)

- Россия современная (129)

- по Крыму и Кавказу (114)

- Культура народов России (113)

- Дворянское гнездо (107)

- Сказания о Земле Сибирской (80)

- Родная речь (77)

- Солнечное Забайкалье (69)

- Русь древняя (69)

- моя Казань (62)

- Новгородские чудеса (43)

- Калининградская область- Восточная Пруссия (13)

- Музыка (1871)

- Классическая музыка (1064)

- История известных произведений (358)

- Поп-музыка (241)

- Народная и национальная музыка (129)

- Джазовые композиции (79)

- Рок в роке (70)

- Самодеятельня и бардовская музыка (60)

- Музыкальные инструменты (50)

- альтернативный (панк, симфо, новая волна, глем, пр (35)

- актуальное (1648)

- свидетельства очевидцев, фоторепортаж (639)

- живая память народа (563)

- Наши поздравления (231)

- Горячие события (167)

- Новости КамелотКлуба (37)

- Литература (1310)

- Поэзия (271)

- О писателях и поэтах (Русская литература) (242)

- О ПУШКИНЕ (144)

- О писателях и поэтах (Иностранная литература) (135)

- ПУШКИН (104)

- Проза (101)

- Литературные герои (87)

- Книжное (71)

- Книжные иллюстрации (58)

- Детская литература (44)

- самиздат (42)

- ЛЕРМОНТОВ (28)

- АХМАТОВА (23)

- ЕСЕНИН (23)

- ВЫСОЦКИЙ (22)

- ЦВЕТАЕВА (22)

- ЛЕВ ТОЛСТОЙ (21)

- ЧЕХОВ (17)

- БУЛГАКОВ (16)

- ГОГОЛЬ (15)

- БЛОК (8)

- живопись, графика, акварель (1069)

- Рассказы о художниках (155)

- Жанровая живопись (137)

- Портрет (114)

- Пейзаж (110)

- Историческая живопись (84)

- Религиозная живопись (78)

- История известных живописных произведений (65)

- Архитектурная живопись (52)

- Музеи изобразительных искусств (48)

- Сюрреализм и современная живопись (44)

- Декоративная живопись (41)

- Анималистическая живопись (26)

- Натюрморт (25)

- Миниатюра (20)

- Импрессионизм (19)

- Марина (16)

- искусство (1051)

- фотоискусство (251)

- Прикладное искусство (192)

- Мода и дизайн (132)

- Театр (129)

- Ювелирика (114)

- Скульптура (89)

- Игрушки (53)

- Инсталляции (15)

- архитектура (1032)

- Города и достопримечательности (370)

- Храмы, соборы, сакральная архитектура (221)

- Дворцы (163)

- Садово-парковое искусство (98)

- Интерьеры (82)

- Замки (82)

- Кремли (49)

- Старая крепость (33)

- природа, экология (992)

- Окружающая среда (142)

- животные (140)

- Растительный мир (110)

- Весна (89)

- Природные явления (85)

- Пернатые (77)

- Цветы (73)

- Звездное небо (72)

- Осень (72)

- Зима (70)

- Кошки, коты и котята (70)

- Лето (68)

- Собаки и собачки (48)

- Галопом по Европам (891)

- Италия (167)

- Германия (101)

- Страны Скандинавии (94)

- Разные страны Европы (84)

- Прибалтика (78)

- Испания (61)

- Австрия (46)

- Грузия, Армения, Азербайджан (44)

- Греция (43)

- Польша (42)

- Чехия и Словакия (36)

- Швейцария (26)

- Страны-лилипуты (22)

- Кипр (21)

- Венгрия (15)

- Финляндия (11)

- Праздничное настроение (885)

- Праздничное ассорти (144)

- Новый год (135)

- Дни рождения (116)

- Религиозные праздники (101)

- Рождество (84)

- День Победы (81)

- Советские праздники (75)

- 8-е марта и День Матери (60)

- 23 февраля - День защитника Отечества (38)

- День рождения сообщества Camelot_Club (37)

- Масленница (28)

- День Святого Валентина (20)

- Языческие праздники (15)

- Кинематограф (746)

- Любимые артисты (наши) (241)

- И всё кино (отечественное) (232)

- И всё кино (зарубежное) (138)

- Любимые артисты (зарубежное кино) (128)

- культура (611)

- юмор (572)

- Забавности (118)

- Интересности (85)

- Артисты шутят (81)

- Мультяшное (52)

- Художники шутят (44)

- Лингвалидол (34)

- Писатели шутят (23)

- ВОСТОК- дело тонкое (всё про Азию) (433)

- Разные страны Азии (106)

- Китай (73)

- Индия (64)

- Япония (59)

- Турция и Иран (36)

- Таиланд (26)

- Израиль (21)

- Арабские Эмираты (17)

- Сирия (15)

- Обе Кореи (9)

- мифология (413)

- Религии и верования (147)

- Легенды и сказания (85)

- Мифы древнего мира (78)

- Поверья и предания (70)

- Бестиарий (37)

- Камелот и Рыцари Круглого стола (12)

- этнография (357)

- Традиции (194)

- Национальный характер (114)

- Национальный костюм (70)

- путешествия (328)

- Памятное (289)

- Солдатское (102)

- Бессмертный полк (89)

- Родное-любимое (52)

- Родительский день (28)

- ФРАНЦИЯ (277)

- Париж и парижане (121)

- Достопримечательности Франции (83)

- Королевские тайны (17)

- Парижане и Париж (1)

- Танец (277)

- Балет (137)

- Танго (38)

- Танец как праздник (36)

- Национальные танцы (31)

- Балы и Бальные танцы (24)

- Мюзиклы (19)

- Открывая АМЕРИКУ (262)

- США (119)

- Северная Америка (68)

- ОСТРОВ СВОБОДЫ (39)

- Южная Америка (32)

- Карибы (25)

- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (240)

- Культура Великобритании (88)

- Англия (61)

- История Великобритании (38)

- Королевская династия Великобритании (37)

- Ирландия и Уэлс (31)

- Шотландия (22)

- Приключения, детективы и загадочные события (221)

- Тайны и загадочные события (91)

- Детективные истории (68)

- Мистика (50)

- видео и ТВ (207)

- Угощения (194)

- Кулинарные традиции (97)

- Рецепты со всего мира (71)

- Рецепты наших читателей (27)

- Взрослым о детях (192)

- Мой адрес Советский Союз (180)

- УКРАЇНА / УКРАИНА, (169)

- Люди Украины (58)

- КИЕВ (39)

- Украинская Земля (31)

- ХАРЬКОВ (23)

- ОДЕССА (23)

- философия, цитаты, афоризмы (130)

- наука (118)

- homo homini (107)

- Психология (102)

- Любовь - прекрасная страна (98)

- кич (82)

- Имена и именины (80)

- Добрые дела (79)

- ПО АФРИКЕ (69)

- спорт (69)

- genius loci (48)

- Филателия (47)

- секс (39)

- БЕЛОРУССИЯ (20)

- Австралия и Антарктида (16)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Рязанский кремль(1) |

Жемчужина Рязани — Рязанский кремль — историческое, древнейшее ядро города. За свою историю Кремль неоднократно перестаивался и с течением времени здесь сложился целый комплекс замечательных памятников древнерусской архитектуры и архитектуры классицизма XV-XIX веков.

Рязанский кремль — древнейшая часть города Рязани, историко-архитектурный музей-заповедник под открытым небом, один из старейших музеев России. Расположен на высоком обрывистом холме, окружённым реками Трубежем и Лыбедью, а также сухим рвом. Памятник архитектуры и заповедник федерального значения, входит в государственный реестр особо ценных объектов народов Российской Федерации

Славянские племена колонизировали эти места уже VI–VII веке. Ближайшее к будущей крепости крупное Борковское поселение, располагавшееся на Окском острове вело активную торговлю с Византией, странами Востока и Запада.Вторым крупным укреплённым поселением было городище Борисов-Глебов. Позднее оно станет Переяславльской резиденцией архиереев, а затем — Борисоглебской площадью.

Большие скопления поселений в этом районе, а также наличие крупного торгового порта вызвало необходимость строительства укреплённого города — для защиты населения и прилегающих территорий. Этим городом и стал Переяславль-Рязанский.

Вторым крупным укреплённым поселением было городище Борисов-Глебов. Позднее оно станет Переяславльской резиденцией архиереев, а затем — Борисоглебской площадью.

Территория Кремля представляет собой высокую платформу площадью 26 га в форме неправильного четырехугольника, с трех сторон окруженного реками. Их названия - Трубеж, Лыбедь, Дунайчик, равно как и первоначальное название самого города, свидетельствуют о южнорусском происхождении основателей Переяславля. По археологическим данным, стратегически выгодное месторасположение Кремля привлекало людей задолго до основания города: самое древнее поселение, обнаруженное на территории Кремля, датируется I тыс. до н. э.

В XI веке кремль Переяславля-Рязанского представлял собой укреплённую крепость, располагавшуюся в наиболее высокой, северо-западной части современного архитектурного комплекса, на месте существующей сегодня церкви Святого Духа, площадью в 2 гектара.Вокруг крепости располагались слободы и многочисленные неукреплённые поселения, в которых жили крестьяне, рыбаки и бедные ремесленники. Улицы города были вымощены деревом, дворы располагались вплотную друг к другу. Княжеский терем по всей видимости стоял на месте современной Духовской церкви.

Местность вокруг города была занята обширными лесами, две естественные преграды — реки Трубеж и Лыбедь были судоходными. На холме располагались два озера — Быстрое и Карасева, откуда в случае осад брали питьевую воду. Во время половодья обе реки, а также протекающая по близости Ока разливались, превращая Кремлёвский холм в полноценный и неприступный остров.

Археологи предполагают, что Переяславль был заложен в северной части кремлевского холма, на берегу озера Быстрого, контуры которого недавно были установлены с помощью современных инженерно-геологических технологий.

В XIII - XIV века Переяславль быстро развивается и занимает всю территорию кремлевского холма. Столь стремительный рост был связан прежде всего с изменением официального статуса города в конце XIII века, когда, после неоднократных разрушений монголо-татарами Рязани - первой столицы Рязанского княжества, значение стольного града княжества переходит к Переяславлю.

В течение XIV - XVII веков город вышел за пределы кремлевского холма и разросся к югу и западу, Кремль же оставался его центральной, наиболее укрепленной частью. В этот период он представлял собой мощную крепость с традиционной для Руси системой оборонительных сооружений. С юго-западной стороны - единственной, не защищенной реками - был прорыт ров, по периметру кремлевского холма был насыпан вал, на котором возведены деревянные крепостные стены со сторожевыми и воротными башнями. К середине XVII века их насчитывалось 12.

Главными воротами Переяславля были обращенные в сторону Москвы ворота Глебовской башни - единственного в городе каменного укрепления. Оборонительные сооружения Переяславля просуществовали до конца XVII века, впоследствии они были снесены ввиду ветхости и в связи с утратой городом значения военного форпоста Южной Руси. В настоящее время сохранился лишь ров и почти 300-метровый фрагмент вала в юго-западной части Кремля.

С раннего периода существования Переяславля в его топографии достаточно отчетливо прослеживаются два района: северо-западный - официальный административно-духовный центр - и юго-восточный - торгово-жилая зона. В северо-западной части (то есть на территории современного архитектурного ансамбля Кремля) размещался княжеский двор, а после ликвидации княжеского престола и вхождения Рязанского княжества в состав Московской Руси (1521 г.) - владения архиерея.

Здесь же располагались административные учреждения, кафедральные соборы, монастыри. В юго-восточной части находились усадьбы городских жителей и торговые ряды.

Долгое время застройка Кремля оставалась деревянной. Первое известное каменное строение появилось в начале XV века, когда недалеко от княжеского двора из белого камня был возведен общегородской, а позднее кафедральный Успенский (с 1753 года - Христорождественский) собор.

Развитие родственных связей с Москвой привело не только к развитию искусства и строительства, но и к большому подчинению Москве. Уже в середине XV века Рязань была занята московскими наместниками.

В начале XVI века она еще больше теряет свою самостоятельность. В 1503 году треть земель и городов княжества по завещанию князя Федора «третьего» перешла к Москве. Великий князь московский стал именоваться и князем рязанским. В 1520 году последний рязанский князь был взят в плен, а через год и Рязань присоединили к Москве. Кремль Переяславля - Рязанского как административный центр княжества потерял свое значение.

С этого времени начался новый этап в жизни Переяславля. Епископская кафедра из Борисоглебского собора переносится в кремль, который становится резиденцией рязанских епископов. На месте бывшего княжеского двора епископ Иона начал строить палаты для жилья, белокаменную церковь Иоанна Предтечи и разные хозяйственные сооружения.

Остатки белокаменного подвала палат Ионы обнаружены при раскопках 1961 года в центре Архиерейского двора. В 1792 году губернский архитектор Иван Сулакатщев составил план «архиерейского дома». Палаты Ионы с хозяйственными помещениями на этом плане показаны в виде длинного корпуса, расположенного почти параллельно существующим теперь Архиерейским палатам. Этот несохранившийся корпус отделил парадный двор от хозяйственного и конюшенного.

Расцвет каменного зодчества Переяславля пришелся на вторую половину XVII века. В этот период на месте, где когда-то находился дворцовый княжеский комплекс, возводится ансамбль гражданских сооружений, включающий жилые палаты архиерея, впоследствии получившие название «Дворец Олега», ряд административных и хозяйственных построек -Певческий и Консисторский корпуса, «сараи для разной поклажи», кузница, бочарная и прочее.

В XVIII веке владения архиерея в Кремле были обнесены каменной оградой с несколькими воротами, фрагмент одних из них восстановлен у Консисторского корпуса. В целом гражданские постройки Рязанского кремля являют собой уникальный архитектурный ансамбль XVII века - единственный в своем роде на территории России.

На территории Переяславля располагались два мужских монастыря: на северо-востоке - Духовской, к югу - самый древний, Спасский. Ранее на территории Спасского монастыря находилось самое богатое в городе кладбище. В 1930 - 1940 годы оно было ликвидировано, за исключением двух захоронений - писательницы и художницы С. Д. Хвощинской (1828 – 1865 гг.) и гравера, профессора Петербургской Академии художеств И. П. Пожалостина (1837 – 1909 гг.). В 1959 году туда же была перенесена из-под Рязани могила крупнейшего русского поэта XIX века Я. П. Полонского (1819 – 1898 гг.).

Важнейшим местом Переяславля являлась Соборная площадь. На ней располагались главные административные учреждения города - приказные избы, а также тюремный двор, зелейные (пороховые) палаты.

На протяжении XVIII - XIX веков Кремль утратил былое значение центра города. Когда-то могучее хозяйство архиерея после секуляризации церковных земель значительно сократилось. Согласно регулярному плану застройки Рязани 1780 года, центр города был вынесен за пределы Кремля, последнему была уготована роль тихой окраины, оживлявшейся лишь в дни религиозных праздников.

В конце XIX - начале XX века, благодаря деятельности местных исследователей, культурной и научной общественности города, территория Кремля все более приобретает статус главного исторического места Рязани.

В 1895 году Кремль и прилегающая к нему Соборная площадь становятся центром проведения масштабных празднеств, посвященных 800-летию Рязани. В 1914 году во Дворце Олега открывается Древлехранилище - музей церковных древностей. Исторические реликвии демонстрируются в Архангельском соборе. В 1923 году во Дворце Олега был открыт губернский историко-художественный музей.

Новый период в истории Кремля начался в 1968 году, когда был образован историко-архитектурый музей-заповедник, включивший в себя территорию древнего Переяславля и все сохранившиеся оборонительные и архитектурные сооружения XV - XIX веков. С учреждением музея-заповедника значительная часть зданий была отреставрирована и музеефицирована, приведена в порядок территория Кремля.

Сегодня уникальный историко-архитектурный ансамбль Кремля с величавой древнерусской архитектурой и живописным ландшафтом достойно представляет Рязань, один из древнейших городов России, является ее гордостью и главным украшением.

Успенский собор

Наиболее ранее здание кремля - старый Успенский собор начала XV века - неоднократно перестраивался и дошел до нашего времени в стиле архитектуры XIX века - с громоздкими завершениями в «русско-византийских» формах. Старым собор стали называть после сооружения рядом с ним нового Успенского собора в конце XVII века. В XVIII веке старый собор был переименован в Христорождественский. О его древности свидетельствует белокаменная кладка, впервые обнаруженная Н.Н. Ворониным на апсидах. При последних ремонтных работах белокаменная кладка стен и цоколь, характерный для храмов XV века, были освобождены от штукатурки.

Старый собор служил усыпальницей рязанских князей. Он был построен до 1427 года, когда первым в нем был похоронен Федор Ольгович. Анализируя старые описи, остатки кладки в натуре и учитывая возросшее влияние Москвы, можно предположить, что строители рязанского Успенского собора XV века подражали московскому Успенскому собору 1326 года. Они возвели храм четырехстолпным, крестовокупольным, одноглавым, с тремя апсидами и, возможно, с тремя притворами. Дальнейшие археологические исследования помогут это выяснить.

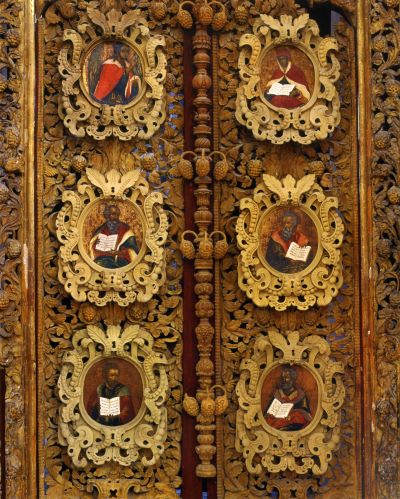

Царские врата Успенского собора

Первая известная нам перестройка Успенского собора в Рязани происходила в 1598-1606 г. В описи же 1598 года значится: «…пред епископии вороты церковь соборная во имя Успения Пресвятые Богородицы каменная новая сооружает ее архиепископ Митрофан…» с приделом Федора Тирона.

Старый Успенский собор

Затем храм возобновлялся московским архитектором «каменных дел подмастерьем» Ю.К. Ермоловым в 1651 году. Другая переделка собора производилась в 1670-х годах. Но все перестройки XVI-XVII веков не изменили основных размеров храма. Он по-прежнему имел в длину и ширину по шести саженей.

Сохранившиеся до 1753 года внутренние столбы собора и каменные гробницы князей, начиная с Федора Ольговича, дают основание считать, что собор начала XV века в XVI-XVII веках не изменил своей основной архитектурно-планировочной схемы и что в описи 1598 года «новой» церковью назвали старую возобновленную в новом стиле.

Из описания 1638 года узнаем, что церковь в это время была пятиглавая и имела три рундука - крыльца без папертей. Коренная же перестройка собора была осуществлена в 1753 году, когда разобрали внутренние столбы, над стенами свели новые своды, перестроили трапезную. При этих работах каменные гробницы были разбиты и заменены деревянными. В 1776 году новые своды опять обрушились и окончательно уничтожили княжеские гробницы.

Через 50 лет, в 1826 году, старый Успенский собор, так как он был «низок, темен и стеснен пределами», перестроили по проекту архитектора Стефенгагена. В это время его стены подняли на два с половиной аршина, с западной стороны пристроили четырехколонный портик, северный и южный входы оформили четырьмя спаренными по две колонны, над четвериком возвели новое завершение в виде ротонды, увеличили окна. О том, каким стал собор в это время, можно судить по рисунку Рязанского кремля, выполненному с натуры М. Бровкиным в 1863 году.

Найденный в архиве чертеж 1873 года «Проект на замену старого ветхого купола новым» дает представление о переделках памятника в XIX веке. Темным тоном на чертеже выделена кладка 1873 года. Штриховой показаны сохранившиеся стены нижней части старого Успенского собора.

Из чертежа так же видно, что именно в это время при утверждении проекта на плане карандашом наметили расширить западный портик за счет разбираемых боковых, то есть существующий теперь восьмиколонный портик составлен в 1873 г. из колонн, сделанных по проекту Стефангагена в 1826 году. Позднее, очевидно к 800-летию Рязани (1895г.), в соборе пробили новые окна в первом ярусе. С такими изменениями собор дошел до нашего времени - ширина его по-прежнему равна шести саженям, а белокаменная кладка имеется не только в апсидах, но и в боковых стенах четверика.

Новый Успенский собор является наиболее значительным и величественным сооружением нарышкинского стиля в Рязанском кремле. В конце XVII века в связи с ростом города небольшой старый Успенский собор уже не устраивал рязанского митрополита. Кроме того, старый собор находился в очень плохом состоянии.

Возникла необходимость в постройке нового. Место было выбрано к югу от древнего Успенского собора. Для строительства была расчищена площадка разобрали старую Зелейную (Пороховую) палату, остатки которой сохранились до сих пор в земле между Успенским и Христорождественским соборами. Строительство нового собора было начато в 1684 году «подмастерьями» Шарыпиным и Сусаниным. Но уже в 1687 году рязанский митрополит должен был отказаться от их услуг и привлек на эту работу московского архитектора, вероятнее всего, Осипа Старцева.

В 1692 году собор, построенный уже до самого верха, внезапно обрушился из-за слабых грунтов и при этом уничтожил надвратную церковь Варлаама Хутынского (XVII в.) в Спасском монастыре. Вслед за этим были объявлены торги на постройку Успенского собора. В них участвовали известные зодчие конца XVII века: Осип Старцев, Яков Бухвостов, Григорий Мазухин. Торги выиграл Яков Бухвостов. В 1693 году он начал строить собор «со товарищи» Никитой Устиновым, Герасимом Ивановым и Иваном Парфеновым по образцу Успенского собора Московского Кремля, но размерами больше его. Собор Бухвостова тоже шестистолпный, с круглыми столбами.

Он поставлен на самом высоком месте кремлевского холма. Впервые такой грандиозный объем поднят на высокий подклет. Имея форму почти куба, он завершается мощным пятиглавием, смещенным к востоку. Три пониженные апсиды еще более подчеркивают его грандиозность. Собор господствует над окружающей территорией, организует пространство города. Издали указывает на его древний центр.

Особенности нарышкинского стиля здесь проявились с наибольшей полнотой. Это сказалось не только в решении внутреннего пространства, которое представляется как единый просторный трехсветлый зал, хотя еще и затененный толстями столбами. Его внутренний объем прекрасно увязан с внешним образом здания. Доминирующие вертикальные членения фасадов со своеобразными сложной формы лопатками, подчеркивающими громадную высоту собора, смягчаются небольшими горизонтальными уступами стен между первым, вторым и третьим ярусами окон.

Уступ между вторым и третьим ярусами сделан на полуколоннах, заканчивающихся декоративными бабышками, которые в настоящее время почти полностью утрачены. Городчатый карниз является только переходом к тому богатому резному белокаменному завершению стен в виде парапетов «закомаров резью», которые не сохранились, но первоначально ограждали проход поверху по периметру стен. Выход туда осуществлялся по внутристенной лестнице, расположенной в северо-западном углу храма. Лестница освещается маленькими прямоугольными оконцами.

Колокольня и Успенский соборКровля была первоначально деревянная, низкая по сводам. Великолепная резьба по белому камню достигла здесь едва ли не наивысшего искусства.

Реалистическая и многодельная в нижнем ярусе собора, она постепенно упрощается к верхним ярусам, а вверху снова создает акцент, окружая монументальную группу барабанов глав красивым кружевом резных парапетов. Главы завершаются большими кованными крестами, являющимися образцом высокохудожественной работы русских кузнецов конца XVII начала XVIII века. Тоже можно видеть в железных кованых дверях порталов.Первоначальное гульбище собора утрачено.

Существующее гульбище построено в XIX веке. Какой вид имел храм первоначально дает представление чертеж его реконструкции, автором которого является архитектор Е.В. Михайловский. При последних исследованиях найдены белокаменные резные детали от верхнего парапета собора и от аркады гульбища, которые подтверждают реконструкцию Е.В.Михайловского.

Иконостас Успенского собораСохранился первоначальный резной иконостас, изготовленный мастером Христофоровым. Иконы были написаны в конце XVII века (до 1702 года) иконописцем Николаем Соломовым «с товарищи». Художник Н.В.Шумов выполнил акварелью во второй половине XIX века чертеж иконостаса Успенского собора, который дает представление в целом о его композиции. Стены здания первоначально не были расписаны. Роспись появилась только в XIX веке. Московский художник Николай Степанов в 1855 году расписал собор внутри. Апсиды были расписаны в 1857 году в 1891 году собор расписывался вторично. Фрагменты росписи XIX века сохранились на сводах.

В 1960 годах по памятнику производились противоаварийные и реставрационные работы, вызванные появлением больших трещин в стенах и сводах из-за плохого состояния основания. В это время под южную половину его были подведены мощные фундаменты, а стены укреплены железными связами. Восстановлена резьба иконостаса, иконы реставрируются художниками Г.Е. и Т.Г.Бригиными.

Продолжение следует...

Серия сообщений "Кремли":

Часть 1 - СПИСОК ОБЪЕКТОВ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО В РОССИИ (часть 5) Московский Кремль и Красная Площадь

Часть 2 - МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ.ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА 3D-ПАНОРАМЫ

...

Часть 12 - Тульский кремль

Часть 13 - Ростовский кремль

Часть 14 - Рязанский кремль(1)

Часть 15 - Рязанский кремль(2)

Часть 16 - Казанский кремль(1)История

...

Часть 49 - Ведьмина гора, секретные подземелья, кремль-двойник и другие тайны Московского Кремля

Часть 50 - Тайны подземелий Московского Кремля.Часть 1.Тайники под башнями

Часть 51 - Тайны Московского Кремля.Часть 2: Красная площадь

| Рубрики: | По России/По городам и весям |

Процитировано 15 раз

Понравилось: 23 пользователям

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |