-Новости

-Приложения

СтенаСтена: мини-гостевая книга, позволяет посетителям Вашего дневника оставлять Вам сообщения.

Для того, чтобы сообщения появились у Вас в профиле необходимо зайти на свою стену и нажать кнопку "Обновить

СтенаСтена: мини-гостевая книга, позволяет посетителям Вашего дневника оставлять Вам сообщения.

Для того, чтобы сообщения появились у Вас в профиле необходимо зайти на свою стену и нажать кнопку "Обновить Онлайн-игра "Empire"Преврати свой маленький замок в могущественную крепость и стань правителем величайшего королевства в игре Goodgame Empire.

Строй свою собственную империю, расширяй ее и защищай от других игроков. Б

Онлайн-игра "Empire"Преврати свой маленький замок в могущественную крепость и стань правителем величайшего королевства в игре Goodgame Empire.

Строй свою собственную империю, расширяй ее и защищай от других игроков. Б Онлайн-игра "Большая ферма"Дядя Джордж оставил тебе свою ферму, но, к сожалению, она не в очень хорошем состоянии. Но благодаря твоей деловой хватке и помощи соседей, друзей и родных ты в состоянии превратить захиревшее хозяйст

Онлайн-игра "Большая ферма"Дядя Джордж оставил тебе свою ферму, но, к сожалению, она не в очень хорошем состоянии. Но благодаря твоей деловой хватке и помощи соседей, друзей и родных ты в состоянии превратить захиревшее хозяйст ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни

ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни Всегда под рукойаналогов нет ^_^

Позволяет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. Можно разместить там банеры, счетчики и прочее

Всегда под рукойаналогов нет ^_^

Позволяет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. Можно разместить там банеры, счетчики и прочее

-Рубрики

- Есть мнение (15839)

- О чем глаголют в Мире (8092)

- Любопытно (6973)

- За нашу и Вашу Свободу! (5016)

- Разное (2174)

- Бодрящее пиво,водка и виски (1790)

- Воры (1746)

- Как там с военной реформой (1515)

- Солидарность (1020)

- А нам всё равно (948)

- Мои стихи (582)

- Футбол (398)

- Реклама (208)

-Метки

-Ссылки

-Музыка

- Мужчина и женщина Fausto Papetti

- Слушали: 22418 Комментарии: 1

- Шедеврально

- Слушали: 125 Комментарии: 1

- Оптимизм

- Слушали: 136 Комментарии: 1

-Фотоальбом

- Общая

- 03:59 20.11.2009

- Фотографий: 3

- Жизнь на фото

- 03:00 01.01.1970

- Фотографий: 0

-Видео

- Незабываемые путешествия

- Смотрели: 37 (0)

- ЭТО Я ГОСПОДИ

- Смотрели: 81 (0)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Записей: 32326

Комментариев: 1649

Написано: 34503

РАДИ БОГА НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ!

Магнат, окунувшийся в теорию заговоров |

Виюле 2015 года основатель розничной интернет-площадки сниженных цен Overstock Патрик Берн (Patrick Byrne) выступил с двадцатиминутной речью на ежегодной либертарианской конференции Freedom Fest в Лас-Вегасе. Там были и другие ораторы, в том числе, венчурный капиталист Питер Тиль (Peter Thiel), главный исполнительный директор Whole Foods Джон Маккей (John Mackey) и кандидат в президенты Дональд Трамп. Речь Берна была озаглавлена «Черепахи идут на дно: как крипто-революция решает неразрешимые проблемы на Уолл-Стрит».

Это была одна из версий тех речей, с которыми он выступал много раз. Он коснулся ряда собственных интересов, поговорив о том виде либерализма, который обычно называют либертарианством; о недостатках в структуре рынка акций, из-за которых он не защищен от манипуляций; и о том, как финансовая система на базе блокчейна может устранить эти недостатки. После выступления Берна у сцены выстроилась очередь желающих поговорить с ним. Немного в стороне стояла молодая женщина — рыжеволосая, бледная, широколицая, говорившая с русским акцентом. Назвавшись Марией Бутиной, она сказала, что является президентом российской организации, борющейся за право на ношение оружия. Сопровождавший Берна на конференции Джадд Бэгли (Judd Bagley), тоже работавший в руководстве Overstock, вспоминал, что после этого знакомства в глазах у Берна появились «маленькие искорки».

В то время многие в мире бизнеса считали Берна едва ли не провидцем. В начале 2000-х годов, задолго до того, как Amazon и eBay сделали популярной практику прямых поставок, продававшая мебель и товары для дома компания Overstock разрешила оптовым фирмам напрямую отправлять через свой сайт товары покупателям. В 2004 году, за год до появления сервиса Amazon Prime, Берн запустил программу членства в «Клубе О» компании Overstock. Она давала покупателям возможность целый год оформлять доставку за фиксированную плату. А в 2014 году Overstock стала первым крупным ритейлером, который начал принимать биткойны в оплату за покупки.

Берн больше всего известен своими сенсационными судебными тяжбами с рядом инвестиционных фирм и биржевых маклеров в начале 2000-х годов. Он обвинял их в сговоре с целью понижения курсов акций различных компаний, в том числе его собственной. Такое обвинение казалось невероятным и даже нелепым. Его высмеивали за довольно странную и агрессивную манеру изложения фактов и выводов. «Все несколько лет говорили, что Патрик Берн сумасшедший», — сказал мне преподаватель экономики из Дартмутского колледжа Джон Уэлборн (John Welborn), работавший у Берна консультантом. Но вскоре после начала финансового кризиса подозрения Берна подтвердились, и регуляторы стали применять крутые меры против той практики, о которой он рассказывал.

С тех пор Берн превратился в разоблачителя финансовых преступлений. Делает он это на своем вебсайте Deep Capture. Посты на сайте переполнены карикатурными эвфемизмами («люди в черном» — это агенты ФБР) и высокопарной прозой («В 2005-2008 годах я плавал по Уолл-Стрит, подставляя себя под огонь истэблишмента»). Еще там есть блоки текста, выделенные курсивным шрифтом, списки, сноски, примечания и ссылки на дополнительный материал для чтения. Рассказывая о своих баталиях с крупными финансистами, он повествует о длительном сотрудничестве с ФБР и о заговорах мафии, решившей его убить. Критики отмечают, что Берн зачастую преувеличивает свою значимость, включает в свои материалы только те детали, которые подтверждают его теории, и делает ложные заявления о своих противниках. (В 2016 году канадский суд пришел к выводу, что он оклеветал одного бизнесмена, и распорядился, чтобы Берн заплатил миллион долларов компенсации.) Профессор права Джорджтаунского университета Дэвид Лубан (David Luban), знающий Берна со студенческой скамьи и учивший его на старших курсах, отметил, что невероятные вещи происходили с этим человеком удивительно часто. «Делать против него ставки очень трудно, — сказал Лубан. — Многие из его рассказов кажутся совершенно невероятными, а потом оказывается, что это правда».

Берн, являющийся заметной фигурой в либертарианских кругах, десять лет был председателем образовательного фонда, созданного экономистами свободного рынка Милтоном и Роуз Фридманами. На второй день работы конференции, после выступления Берна на пленарном заседании Мария Бутина подошла к нему снова. На сей раз она заявила, что является специальным помощником заместителя председателя Центрального банка России Александра Торшина. По словам Берна, она сказала ему: «Мы знаем о вас, мы знаем о ваших отношениях с Милтоном Фридманом, мы смотрим на Ютьюбе ваши видео о либерализме». Бутина спросила, нельзя ли им встретиться в неофициальной обстановке, и Берн пригласил ее пообедать у него в номере.

Берн рассказал мне, что у него сразу возник вопрос: а не является ли Бутина «красным воробьем». (Ссылка на вышедший в 2013 году роман, по которому сняли фильм с Дженнифер Лоуренс в главной роли. Там бывшая балерина становится шпионкой и начинает работать на российское государство, соблазняя и убивая своих жертв.) По словам Берна, перед обедом он соорудил из двух вешалок некое подобие колюще-режущего оружия и спрятал их под кроватью и под диваном, а также решил внимательно наблюдать за своей едой и напитками.

Его поразил уровень интеллекта Бутиной. Они полтора часа говорили о Чехове, Достоевском, о Джоне Локке и австрийской экономической школе. Бутина рассказала, что родилась в Сибири и училась по элитной образовательной программе. Она утверждала, что хорошо знакома с некоторыми олигархами, и что часть из них является влиятельными политиками. Эти люди считают, что когда-нибудь она сможет стать президентом. Бутина предложила Берну приехать на одно мероприятие в Россию и рассказать о криптовалюте и либерализме. Перед уходом женщина предложила оставаться на связи, когда он будет готовиться к поездке.

По словам Берна, он знал «номер телефона, по которому надо звонить в том случае, если с ним произойдет нечто странное, скажем, подойдет симпатичная русская девушка и скажет: „Мы хотим, чтобы вы приехали в Россию"». Он утверждает, что сообщил по этому телефону о своем знакомстве, полагая, что информация дойдет до ФБР, а оно даст ему указание держаться от Бутиной подальше. Вместо этого к нему приехали федеральные агенты, и после беседы он получил от них разрешение на новую встречу с ней.

Берн холостяк и любит говорить, что первый и второй акты его отношений — это «настоящий динамит», а вот третьего акта никогда не бывает. Между ними возникли нерегулярные романтические отношения, которые длились года полтора. По словам Берна, все это время он докладывал о Бутиной в ФБР (ФБР в соответствии с заведенными правилами не подтверждает, что у бюро были какие-то встречи и отношения с Берном.) Берн описал все детали разговоров и встреч с Бутиной и с кураторами из ФБР в характерной для него манере в серии постов, написанных с массой отступлений, сносок и примечаний. Он опубликовал все эти материалы летом 2019 года на сайте Deep Capture. Там сложная повествовательная линия, напоминающая сюжет романа Ле Карре. Берн рассказал, что через какое-то время перестал доверять федеральным агентам, которые с ним работали. Бизнесмен посчитал, что они им манипулируют и хотят подставить Бутину.

В июле 2018 года Бутину и в самом деле арестовали, и Министерство юстиции предъявило ей обвинение в том, что она действует как незарегистрированный иностранный агент российского государства. Ее приговорили к полутора годам лишения свободы. К тому времени подозрения Берна в отношении ФБР превратились в убеждение в том, что он стал частью заговора, подготовленного высокопоставленными сотрудниками администрации Обамы, решившими заняться политическим шпионажем в попытке взять под свой контроль следующего президента.

Бутину арестовали как раз в тот момент, когда вся страна помешалась на историях о российском вмешательстве в выборы 2016 года. В тот же месяце специальный прокурор Роберт Мюллер предъявил обвинения десятку российских сотрудников спецслужб. Будучи привлекательной и амбициозной женщиной, соблазнявшей влиятельных мужчин и боготворившей оружие, Бутина привлекла всеобщее внимание. Появлялись все новые подробности. Через несколько дней после выборов она организовала костюмированную вечеринку на свой день рождения, одевшись императрицей Александрой. Бутина якобы хвасталась, что налаживала связи предвыборного штаба Трампа с Россией. На День благодарения она ужинала в компании члена палаты представителей республиканца из Южной Каролины Марка Сэнфорда (Mark Sanford). Вместе с сотрудником штаба Трампа Дж. Гордоном (J. D. Gordon) она побывала на концерте группы Styx, а потом подружилась с борцом против налогов Гровером Норквистом (Grover Norquist). И вдруг в июле вышла подробная статья о ее романе с Берном.

В августе Берн неожиданно ушел из Overstock, которая была в центре всей его жизни более 20 лет. Спустя несколько часов после ухода в отставку он появился в студии Fox Business Network в бейсбольной кепке с надписью «Сделаем Америку снова благодарной». Когда ведущий Дэвид Асман (David Asman) спросил его о причинах ухода, Берн улыбнулся и сказал, что оставил компанию «в идеальном состоянии». Затем он добавил: «Меня предупредили, что если я буду выступать в Америке с критикой, вашингтонский аппарат сотрет меня в порошок». Он показал, как бьет кулаками. «Мне пришлось отойти от дел в компании». Берн заявил, что невольно оказался втянутым в схему коррупции на высоком уровне. Он рассказал о «подозрительных заказах» «достопочтенных федеральных агентов» и сказал, что все это заговор государства в государстве против Трампа и прочих политических руководителей. Он перескакивал с одного предмета на другой и дважды едва не разрыдался. Зрителям показалось, что у Берна произошел какой-то психологический надлом. Почти все его утверждения были преувеличением, ложью или не имели доказательств. «Вывод следующий: все это — большая схема прикрытия, — сказал Берн страдальческим голосом. — Политический шпионаж осуществлялся против Хиллари Клинтон, Марко Рубио, Круза и Дональда Трампа». Он продолжил: «Это не моя теория — это не политическая позиция. Я был там, когда это случилось. Я был частью всего этого».

За последние пять лет миллионы американцев подхватили конспирологические теории, которые раньше казались маргинальными. Одна из самых заметных теорий под названием Кьюанон (QANON) заключается в том, что ведущие демократы поклоняются дьяволу и участвуют в торговле детьми. Другая теория гласит, что судья Верховного суда Энтони Кеннеди в 2018 году был вынужден уйти в отставку, чтобы защитить своего сына, ранее работавшего в «Дойче Банк», от уголовного преследования в рамках расследования в отношении России. Вера Берна в заговор «глубинного государства» не уступала этим теориям по своей замысловатости и казалась в равной степени фантастической. Инвестор Overstock Марк Кохоудс сказал, что Берн был похож на безумца. Но близко знакомые с Берном люди говорят, что в его идеях, как и во многих конспирологических теориях, могут содержаться зерна правды.

Сменивший Берна на посту руководителя компании Джонатан Джонсон (Jonathan Johnson) вспоминал, как в середине 2000-х Берна пригвоздили к позорному столбу, когда он выступил в крестовый поход против Уолл-Стрит. «С 2005 по 2008 годы из него делали безумца, а в 2008 году он доказал свою правоту, — сказал мне Джонсон. — Всех фактов я не знаю, потому что на Уолл-Стрит их узнать невозможно. Но я знаю Патрика и не удивлюсь, если он снова окажется прав».

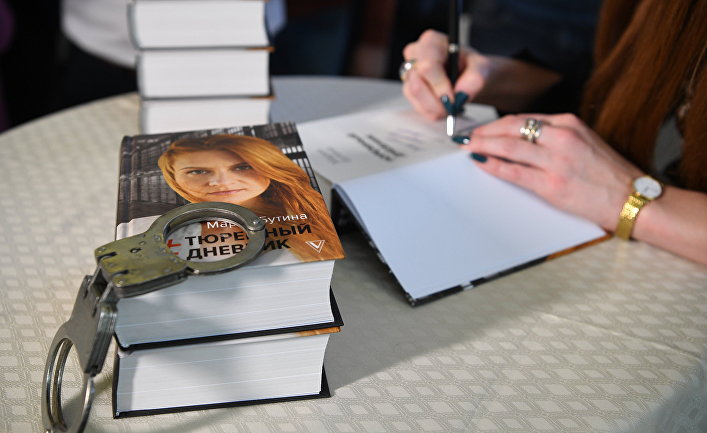

В прошлом месяце Бутина опубликовала в России свои мемуары под названием «Тюремный дневник». Там она написала о своем заключении, о времени, проведенном в тюрьме округа Колумбия, и о своих впечатлениях от американской пенитенциарной системы. Ее рассказ о романе с Берном в основном совпадает с его повествованием, хотя он предполагает, что у Бутиной больше политических связей, чем она признает. Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл (Robert Driscoll) рассказал мне: «Рассказ Патрика кажется неправдоподобным, но некоторые его части я смог сверить с повествованием Марии и убедился в его правдивости. По этой причине я не могу напрочь отвергать то, что он говорит, пусть даже некоторые его утверждения кажутся сумасбродными».

Берн настаивает, что не является сторонником Трампа, однако его сообщения на сайте Deep Capture отражают общую теорию правых сил, которая продвигается в социальных сетях, на Fox News и президентом Трампом. Согласно этой теории, сотрудничество между штабом Трампа и Россией, спровоцировавшее расследование ФБР, было фальшивкой, которую придумали демократы. Трамп называет это «заблуждением о сговоре». Вскоре после победы на выборах он начал убеждать своих сторонников, что представители федеральной власти, долгое время находящиеся на своих постах, постараются саботировать его программу действий. В мае 2019 года генеральный прокурор Уильям Барр отдал распоряжение окружному прокурору Коннектикута Джону Дарему (John Durham) изучить первопричины расследования ФБР в отношении России, а также политического шпионажа против Трампа, как выразился Барр.

В конце января я встретилась с Берном в его номере люкс в отеле «Грамерси Парк» на Манхэттене, где он остановился. Он только что прилетел из Юго-Восточной Азии, где занимался подводным плаванием с аквалангом и писал посты о Бутиной на сайте Deep Capture. Это широкоплечий мужчина со светло-каштановыми волосами, обветренным лицом и квадратной челюстью. Он казался одновременно измотанным и полным энергии. Берн суетливо открывал пакеты с закусками из мини-бара и искал карандаш с бумагой. «Беседуя с людьми, я часто делаю заметки или набрасываю общий план разговора», — сказал он, потирая лоб. Берн упомянул имя Барра, которого считает героем, и сказал, что расследование Дарема покажет всю глубину заговора, в котором он был «ничего не знающей пешкой». По его мнению, результатом расследования станет «кипа обвинительных заключений». Он намекнул на разоблачения, которые пока не вправе делать. «Самое позднее после предстоящих выборов я кое-что расскажу вне зависимости от того, кто победит, — сказал он мне. — По сути дела, появляются две разные реальности. И к сожалению, правды нет ни в первой, ни во второй».

В то время мало кто из американцев говорил о болезни covid-19, которой в Китае, согласно официальной информации, заболели почти три тысячи человек, что заставило Пекин объявить общенациональный режим самоизоляции. Но Берн из-за этой инфекции отменил поездки во Флориду и Сингапур. Его заинтриговала развенчанная позже теория о том, что вирус был создан в «гигантской китайской лаборатории по производству биологического оружия». Если вирус породит пандемию, сказал Берн, правительству лучше всего запретить все перемещения людей. «Каждый должен иметь возможность сидеть дома в течение двух недель, — заявил он. — Поэтому в доме надо создать запас еды на тридцать дней». Он призвал меня зайти в раздел выживания на сайте Overstock и купить упаковку с продовольствием, которой семье из четырех человек хватит на тридцать дней. Стоимость такой упаковки около 240 долларов.

Берн стал специалистом по выживанию еще до финансового кризиса. В начале 2000-х годов, почувствовав приближение неминуемого краха и опасаясь беспорядков в обществе, он купил пистолет и стал искать убежище на случай катастрофы. «Мне нужно было место, где можно было бы укрыться, когда по земле начнут ходить зомби», — сказал он. Берн посмотрел шесть или семь домов, а потом купил ранчо с участком земли в 40 гектаров посреди национальной лесопарковой зоны в Скалистых горах. Это ранчо, которое Берн называет своей «пещерой», находится в пяти часах езды от ближайшего аэропорта. Оно оборудовано так, что там 60 человек смогут жить в течение двух лет. Там есть арсенал оружия и герметично закрытый ствол шахты, где хранится запас сельскохозяйственной продукции и воды. Похоже, его заряжает энергией идея о том, что день, к которому он так долго готовился, может все-таки наступить. «Вот почему так интересны все эти сериалы типа „Ходячих мертвецов", — заявил Берн. — Настоящая драма связана с человеческим обществом, которое может оказаться очень хрупким. Те вещи, которые мы воспринимаем как должное — если они перестанут работать, то все очень быстро слетит с катушек».

Берн родился в 1962 году в Индиане. Увлечение проблемами общественного распада он объясняет интересами своего отца. Джон Берн, учившийся в университете Ратгерса, посвятил свою дипломную работу неустойчивости системы социального страхования. За ужином он делился своими мыслями с Патриком, его старшими братьями Марком и Джоном, а также с их матерью Дороти. «Я вырос вместе с этой идеей актуарной обоснованности, — сказал Берн. — С тридцатых годов прошлого века американское государство превратилось в большую страховую компанию. Но работает оно не на актуарно обоснованной базе».

В 1976 году Джона Берна взяли на работу руководителем компании по страхованию автомобилей Geico, которая находилась в Мэриленде в городке Чеви Чейз и была близка к банкротству. Спустя несколько месяцев его пригласили на встречу с Уорреном Баффетом, который покупал значительную долю компании Geico в надежде на то, что она восстановится. После той встречи Джон сказал Дороти и детям, что он отменяет заказ на новую машину, который они только что сделали, и вкладывает депозит на семь тысяч долларов в акции компании Баффета Berkshire Hathaway. По словам Берна, усилиями отца за 10 лет название компании Geico стало известно каждой семье. В 1995 году Berkshire Hathaway стала единственным владельцем Geico. (Баффет не ответил на заданные ему вопросы, однако в своем заявлении отметил, что знаком с Патриком Берном и его семьей более 40 лет. Берна он назвал «очень умным и патриотичным». Баффет добавил, что когда недавно Берн приехал к нему в Омаху, он «ничего не знал о том предмете, о котором тот рассказывал, и поэтому я сказал ему, чтобы он поступал по совести».)

Берн получил степень бакалавра по философии и азиатским исследованиям в Дартмуте. Он год учился в Пекине, где заболел гепатитом С, когда его лечили от травмы головы. Дэвид Лубан, руководивший одной из дипломных работ Берна о Карле Марксе, вспоминал, что по возвращении в Дартмут он очень увлекся работами Ноама Хомского, и в частности, идеей о том, что внешняя политика США обслуживает интересы больших корпораций. «Сколько я его знаю, у него всегда был такой конспирологический склад ума», — сказал Лубан.

В 1985 году Берну поставили диагноз рак яичка. Болезнь распространилась по всему телу, и ему пришлось за девять дней сделать три операции со вскрытием грудной клетки. Позже Берну предложили принять участие в испытаниях экспериментального препарата на ранней стадии разработки. Берн утверждает, что из шести участников выжил он один. Выступая в 2000 году на благотворительном мероприятии, он сказал, что выздороветь ему помогли слова школьного тренера по борьбе: «Если тебе когда-нибудь придется пройти через нечто подобное, если ты чувствуешь себя недостаточно сильным, то подумай о самом живучем, злобном и мерзком коте, и просто притворись таким котом». Рак периодически возвращался к Берну на всем протяжении его жизни. Он рассказал мне, что ему ставили диагноз синдром Аспергера, а также посттравматическое стрессовое расстройство, что могло стать результатом проблем со здоровьем. Многие друзья Берна говорят, что причиной его неуравновешенного поведения могли стать перенесенные им болезни. «Они меняют мировоззрение человека, — сказал Кохоудс. — У него мало времени, он смотрит на мир как на очень короткую, а не очень длинную беговую дорожку».

Берн учился в Кембридже, получив стипендию Маршалла, а затем в Стэнфорде писал диссертацию по философии на тему идейных истоков американской конституции. «Он уже тогда старался застолбить некую версию либертарианства, — сказал Лубан, отметив, что Берн написал диссертацию на 580 страниц. — Патрик попытался все туда включить».

Наставником у Берна был Баффет, который в 1998 году предложил ему возглавить одну из своих компаний. Это была компания из Цинциннати по производству униформы Fechheimer Brothers. На следующий год Берн вложил четыре миллиона долларов в неблагополучную компанию из Солт-Лейк-Сити Discounts Direct, продававшую мебель, электронику и прочие залежалые товары, от которых хотели избавиться оптовики. Берн переименовал ее в Overstock и решил назначать как можно более низкую цену на продаваемые товары, а также сократить издержки. В 2001 году он создал дочернюю фирму Worldstock, которая начала продавать продукцию ремесленников и мастеров в развивающихся странах.

Стиль работы у Берна был очень оригинальный и ни на что не похожий. В письмах к инвесторам он проводил аналогии с боксом и цитировал древнего китайского философа Лао-цзы. Средства массовой информации и инвесторы считали его либо эксцентричным провидцем в бизнесе, либо самовлюбленным руководителем, чье семейное состояние надежно защищает его от последствий неверных действий. Пока конкуренты из онлайновой розничной торговли типа Amazon и Wayfair успешно накапливали капитал, Берн бился как рыба об лед, безуспешно пытаясь найти внешнее финансирование для Overstock. Он часто говорит, что пытался заручиться поддержкой у десятков венчурных капиталистов (называя разные цифры — от 55 до 85), но все они ответили ему отказом либо предложили неприемлемые для него условия. Тем не менее, в 2002 году его компания впервые получила квартальную прибыль. В том году Берн попытался привлечь капитал за счет публичной продажи акций Overstock, не прибегая к помощи инвестиционных банков. Это был так называемый голландский аукцион (с постепенным снижением первоначальной цены). Когда спустя два года компания Google решила стать публичной, она тоже воспользовалась одной из версий голландского аукциона. Берну тогда сказали, что из-за своих действий он станет на Уолл-Стрит «отверженным на всю жизнь».

Берн уделял больше внимания расширению своей компании, а не прибылям, и открыл под зонтиком Overstock несколько новых фирм, от которых позже отказался. Одна из них занималась продажей подержанных автомашин. В начале 2000-х весьма активно действовали спекулянты, играющие на понижение. Эти трейдеры специализировались на поиске неблагополучных компаний, делая ставку на то, что котировки акций у них пойдут вниз. Такие игроки часто говорят, что они оказывают услугу обществу, отыскивая компании, которые занимаются финансовыми махинациями или продают дефектную продукцию. Но и их тоже обвиняют в манипуляциях с акциями компаний, и порой они привлекают к себе негативное внимание прессы. В 2004 году Кохоудс, работавший партнером в инвестиционном фонде Rocker Partners, и основатель фонда Дэвид Рокер (David Rocker) совершили короткую продажу акций Overstock, придя к выводу, что Берн дает невыполнимые обещания о перспективных финансовых показателях компании. Вскоре после этого финансовые журналисты стали публиковать статьи об утверждениях Рокера. Другие фонды тоже заняли короткие позиции, начав игру на понижение акций Overstock. Берн в ответ назвал финансовых журналистов «гондонами», которыми пользуются инвестфонды. Это неизбежно вызвало негативную реакцию прессы. В 2006 году Комиссия по ценным бумагам и биржам начала расследование в отношении компании Берна из-за неточного указания показателей прибыли в отчетности. Берн заявил, что это тоже результат лоббистских усилий играющих на понижение спекулянтов.

Многие люди говорили, что одержимость и мстительность Берна стали причиной колебаний котировок акций его компании. Однако Берн был уверен, что Overstock стала жертвой «неприкрытой короткой продажи», являющейся незаконной формой манипулирования акциями, о которой в то время мало кто говорил. При проведении такой операции трейдер играет на понижение, продавая акции без покрытия, что может создать дополнительную и очень мощную тенденцию к понижению. Продажа таких акций-призраков стала возможна из-за трехдневного отставания, встроенного в процесс проведения торгов. Берн считал, что этот недостаток может вызвать дестабилизацию рынка ценных бумаг, а это способно привести к катастрофическим последствиям.

Берн все больше отвлекался от руководства компанией, собирая доказательства и улики, а также ведя войну со своими противниками в средствах массовой информации. В августе 2005 года он подал иск против Rocker Partners, обвинив фонд в клевете на Overstock и в совершении непокрытых коротких продаж. Во время видеоконференции Берн заявил аналитикам и инвесторам, что он называет схему, ставшую причиной его иска, «Балом негодяев» — по аналогии с «Балом хищников». Так называли ежегодное сборище, которое в 1980-х годах проводил в отеле «Беверли Хилтон» финансист Майкл Милкен (Michael Milken), в 1990 году признавший себя виновным в рэкете и махинациях с ценными бумагами. (Трамп в этом году помиловал Милкена.) Берн во время видеоконференции утверждал, что за ним ведется слежка, а его переписку просматривают. В числе возможных сообщников Rocker Partners он назвал инвестора Дэвида Эйнхорна (David Einhorn) и нескольких репортеров Wall Street Journal, Barron's и TheStreet.com. Еще он упомянул тогдашнего генерального прокурора штата Нью-Йорк Элиота Спитцера (Eliot Spitzer), заявив, что тот получал пожертвования от инвестиционных фондов. Берн высказал предположение, что во главе этой схемы стоит «супер-преступник из 1980-х годов», которого он назвал Лордом ситхов. Он полагал, что эти люди во взаимодействии с инвестфондами намеревались обвалить акции его компании, чтобы потом установить над ней свой контроль.

Пресса ухватилась за то, что он нашел очень странный способ изложить свои обвинения. Заголовок в Washington Post гласил: «Руководитель Оverstock ошеломил всех своими дикими злобными выходками». Преподаватель экономики Уэлборн рассказал мне, как Берн «рассчитывал на то, что мир пойдет за ним в прорыв, однако никто за ним не пошел». По его словам, Берна это очень сильно ранило. «Однако, как мне кажется, Патрика устраивало положение воина-одиночки», — добавил Уэлборн. Спустя несколько месяцев Джон Берн ушел с поста председателя совета директоров Оverstock.

Джадд Бэгли пришел в Overstock в 2006 году. Поначалу нарочитая театральность Берна вызывала у него неприязнь, но потом он увидел, какие доказательства тот собрал, включая биржевые записи и внутреннюю переписку. Это убедило Бэгли, что Берн вскрыл серьезные правонарушения. «Но проблема заключалась в том, что там было много материала, понятного только людям посвященным, — сказал Бэгли. — Было очень сложно объяснить все журналистам, так как всего было очень много, и это противоречило здравому смыслу». Берн и Бэгли решили «создать нечто свое и при помощи социальных сетей обойти медийные фильтры». Они также стали документировать на сайте Deep Capture судебные баталии компании с играющими на понижение спекулянтами. Кохоудс, который после ухода Рокера в 2006 году переименовал свой фонд в Copper River Partners, рассказал мне, что Берн взял на работу людей, с которыми было «довольно неприятно» вести острые споры в блогах и на форумах коротких продаж. «В наши дни таких людей называют троллями», — объяснил он.

Берн утверждает, что из-за разоблачений непокрытых коротких продаж в его адрес стали поступать угрозы физической расправы. Когда он обнародовал свои обвинения, его с двумя коллегами позвали в тайский ресторан на Лонг-Айленде, где встретивший их человек предупредил бизнесменов, что русские гангстеры планируют убить Берна, так как он разоблачил выгодный источник дохода. Этот человек сказал, что ему прислали посылку с матрешкой, где внутри самой маленькой куклы лежал клочок бумаги с именем Берна. По словам Берна, примерно в то же самое время кто-то швырнул садовые ножницы в окно ресторана на Манхэттене, которым управляла его подруга.

Берн нанял телохранителей для себя и нескольких друзей. «Это были поистине странные дни, — сказал Бэгли. — Мне постоянно звонили по телефону, я получал на форумах странные и загадочные послания, предостережения приходили и мне, и моей семье». В ответ на эти угрозы Берн связался с отделением ФБР, занимающимся преступлениями с ценными бумагами. Берн не уточнил, сколько встреч у него было с агентами ФБР в период с 2005 по 2008 год, однако он сказал, что помогал бюро выявлять тех игроков, которые ему угрожали. Берн также представил свои выводы о необеспеченных коротких продажах в юридический комитет сената, который в письме выразил ему признательность за приложенные усилия.

В 2007 году начался крах фондового рынка, что стало результатом продолжительного периода безрассудного ипотечного кредитования и торговли ипотечными ценными бумагами. Комиссия по ценным бумагам и биржам в срочном порядке запретила пострадавшим от кризиса финансовым фирмам заниматься непокрытыми короткими продажами. Берн почувствовал себя отмщенным, но праздновать и ликовать не стал. «Всякий раз, когда нам казалось, что мы добились определенного успеха, этого оказывалось недостаточно, — сказал Бэгли. — Было такое ощущение, что ты как белка в колесе — бежишь, решение проблемы близко, его уже видно, но приблизиться к нему ты никак не можешь».

Когда рухнул фондовый рынок, Overstock и Copper River, остававшиеся беспощадными врагами, независимо друг от друга пришли к заключению, что Goldman Sachs, у которого были счета Copper River, одолжил этой компании и другим инвестфондам для короткой продажи несуществующие акции. Сделав такой вывод, Overstock подала еще более серьезный иск, на сей раз, против 11 брокерских фирм, включая Goldman Sachs и Merrill Lynch. Позже отец Берна рассказывал, что несмотря на «первоначальный скептицизм», он решил, что Патрик «все это время был прав». В 2009 году Берн и Кохоудс разрешили свой спор, в результате чего Copper River заплатила Overstock пять миллионов долларов. В 2010 году так же поступили и некоторые крупные банки, указанные Берном во втором исковом заявлении. (В 2015 и 2016 годах свои споры с Overstock разрешили два последних ответчика — Goldman Sachs и Merrill Lynch.)

В 2014 году Берн начал развивать новое подразделение Overstock под названием Medici Ventures, вложив инвестиции в несколько компаний, использующих блокчейн, а также в систему торговли ценными бумагами через блокчейн TZero. Берн полагал, что большинство этих новых компаний еще несколько лет не будут приносить никакой прибыли. Но он видел, что блокчейн, являющийся децентрализованной цифровой реестровой системой, и облегчающий проведение мгновенных и прозрачных транзакций, поможет отказаться от банковских услуг. Демонстрируя свое доверие к Берну, кандидат в президенты и склонный к либертарианству сенатор Рэнд Пол, который принимал политические пожертвования в биткойнах, назначил его в консультативный совет своего штаба по вопросам технологий.

В том году Берн выступил с речью в Институте мировой политики. Он надел серый китель со стоячим воротником в стиле Мао Цзэдуна, и говорил предельно ясно и остроумно, рассказывая о таких сложных материях как злоупотребления с короткими продажами, которые он помог разоблачить. Затем он провел связь (непонятно, какого рода) между этими злоупотреблениями и международным синдикатом организованной преступности, подробно рассказав об этом с дезориентирующей быстротой. В его список вошла итальянская и русская мафия, Милкен, исламские террористы, а также различные банки и государственные ведомства. Суть его выступления, запись которого есть на Ютьюбе, сводилась к тому, чтобы показать, что влиятельные лица, а также средства массовой информации скрывают от общества крайне важную информацию.

Берн процитировал отрывок из скандальной книги французского философа Бернара-Анри Леви «Кто убил Дэниела Перла?» В этой книге с наполовину вымышленным сюжетом Леви публикует результаты своего журналистского расследования и выстраивает гипотезу о том, что репортер Wall Street Journal Перл, убитый в 2002 году в Пакистане агентами «Аль-Каиды» (организация, запрещенная в России — прим. ред.), намеревался раскрыть связи между финансистами-суннитами, пакистанскими спецслужбами и «Аль-Каидой». «У него были такие же ощущения, как у меня», — сказал Берн, цитируя отрывок, в котором Перл замечает: «На дне каждой новой глубины всегда есть очередная дверца люка, открывающаяся под вашими ногами». Кохоудс сказал, что никогда не понимал, как следует относиться к радикальным идеям Берна по поводу связей между высшими финансовыми кругами и международными криминальными синдикатами. «Есть ли правда в его словах? Непременно. Но ее так много, что не знаешь, где именно ее искать», — объяснил он.

В феврале я побывала у Берна в его горнолыжном шале в окрестностях Солт-Лейк-Сити. На коврах из овечьих шкур валялись три кошки Берна: Че Гевара, Мастер По и Одноглазый Джек. Стены украшали портреты Мао и Франца Кафки кисти Энди Уорхола. Берн ходил по дому в тапочках, пил чайный гриб и сокрушался по поводу коронавируса, который появился в Сиэтле и Нью-Йорке. Он познакомил меня со своим другом, приехавшим погостить на несколько дней. «Он хочет послушать, чтобы я не слишком забирался в дебри глубинного государства», — сказал Берн. Друг поздоровался и ушел.

Материалы, размещенные на сайте Deep Capture с августа по октябрь 2019 года, легли в основу того, что Берн называет «трилогией Бутиной». В первой статье под названием «Мария Бутина и я, часть 1: Знакомство» Берн рассказывает, как спустя два месяца после конференции FreedomFest, обменявшись с Бутиной многочисленными сообщениями по электронной почте и, очевидно, получив благословение от ФБР, он заказал номер люкс с двумя спальнями для себя и для нее в отеле «Бауэри». Бутина сказала, что у нее есть бойфренд в Вашингтоне. Однако, по словам Берна, «говорила она об этом не очень серьезно, а я не стал задавать вопросов». Чтобы избежать неверного представления о намерениях Бутиной, Берн зарегистрировался в гостинице уже после нее. Он рассказал, что зайдя в номер, почти сразу понял, что «все по-настоящему», и что она им увлеклась.

|

ПОЗДНО ЗАКУПАТЬ ПРОДУКТЫ |

Каюсь, еще недавно я с некоторой иронией наблюдал за тем, как сограждане набивают в «Ашане» тележки пачками макарон, мешками с сахаром, канистрами подсолнечного масла. Ведь уже проходили все это весной, когда граждане испугались, что эпидемия коронавируса приведет к дефициту продуктов. Уж теперь-то, в декабре, пора понять, что у нас рыночная экономика и недостатка товаров не может быть в принципе.

В очередной раз пришлось убедиться в собственной наивности, если не сказать глупости. У народа нашего чуйка развита необыкновенно. Начальство еще только готовится о нем, народе, как следует, во всю силу административного ресурса, позаботиться, а граждане уже бегут в магазины.

Вот и вчера, слушая главного российского начальника, я понял, что бездарно опоздал с закупками про запас. Выслушав победный доклад сельхозминистра, сына близкого друга, Владимир Путин велел подчиненным о людях подумать. Так прямо и сказал: «Самое главное — это интересы и благополучие наших граждан». Тут уж даже мне, человеку легкомысленному, стало понятно, что хорошего ждать не приходится. И точно, глава государства решительно возмутился тем, что при полном ажуре в продуктовом самообеспечении и импортозамещении цены на продукты питания растут как на дрожжах. «Смотрите, — предостерег он подчиненных, — как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе было. Помните, как тогда говорили? …”В Советском Союзе есть все, только не всем хватает”. Но тогда не хватало, потому что дефицит был, а сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке».

Уже на другом совещании он добавил конкретики. Оказывается, цены на сахарный песок выросли, о ужас, на 71,5 процента, на подсолнечное масло — на 23,8 процента, мука — 12,9; макаронные изделия — 10,5; хлеб и хлебобулочные изделия — 6,3 процента.

На самом деле грозные вопросы главного начальника, обращенные к испуганным подчиненным, не более чем риторика. Он прекрасно знает в чем дело: «Объяснение есть, есть конечно. Это динамика цен на мировых рынках и попытка подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности». В Европе — неурожай рапса, и Россия увеличила экспорт подсолнечника в 10 раз. Понятно: чтобы в этих условиях было выгодно продавать подсолнечное масло россиянам, цены нужно поднимать. А тут, как назло, людишки из-за ковида обнищали, экспортную выгоду для Отчизны в толк никак взять не могут, злятся. «Послушайте, мы же с вами знаем, что нужно делать в этих случаях, — обращается Путин к подчиненным. — Все инструменты сдерживания роста цен, во всяком случае по этим позициям, известны, нужно только своевременно реагировать на то, что происходит».

Одним словом, самое время заняться ручным управлением. И уже начали. Вице-премьер Юрий Борисов уже сообщил, что с нового годы экспортные пошлины на подсолнечник и рапс поднимут до 30 процентов (против нынешних 6,5%). Я не экономист, но скромный жизненный опыт подсказывает: ни на сахар, ни на подсолнечное масло цены не упадут. Если выгодно продавать за границу, то любым способом эти продукты будут продавать. Раздавая взятки, вывозя один товар под видом другого. Понятное дело, Путин опять придет в раздражение и опять рявкнет на министров и губернаторов. Те прибегнут к административному ресурсу и заставят-таки торговцев снизить цену себе в убыток. После чего товар, объявленный подешевевшим, просто исчезнет с прилавков. Вернемся к ситуации, когда продукты вроде дешевые, но их, беда какая, не всем хватает. И тогда, почувствовав суровую путинскую заботу, граждане рванут в магазины. Но будет уже поздно.

Фото: 1-2. Россия. Ростовская область. 24 сентября 2015. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями фермерских хозяйств Ростовской области на полевом стане сельскохозпредприятия "Исток - 1" в хуторе Шаминка. Михаил Метцель/ТАСС

3. Россия. Москва. 09.10.2020. Сотрудник магазина собирает заказ для дальнейшей доставки. Сергей Карпухин/ТАСС

|

«Москва заняла слишком исключительное, диктаторское место в России» |

Недавно известный экономист Владислав Иноземцев и историк Александр Абалов выпустили книгу «Бесконечная империя», в которой попытались объяснить происхождение России как империи. В интервью It’s My City авторы рассказали об отличии «бесконечной империи» от других империй и о том, как такая природа государственности отражается на внутренней и внешней политике России и на жизни обычных россиян.

«Изменить сознание наших руководителей невозможно. Там, вероятно, и сознания-то нет»

— Кому адресована ваша книга? Есть ли у нее цель что-то изменить в сознании элит?

Александр Абалов: Я не думаю, что те, кто принимают решения и кого принято называть элитой, вообще читают книги, тем более такие. Более того, я думаю, в их сознании вряд ли что-то можно изменить. На мой взгляд, эти люди блестяще демонстрируют знаменитую чаадаевскую сентенцию что «не храним ничего из тех уроков, которые предшествовали нашему собственному существованию».

Я надеюсь, что прежде всего эта книга будет интересна молодежи. Интерес к недавним и текущим политическим событиям в этой среде, у старшеклассников и студентов очень высок. И вечный русский вопрос «Что делать?» они задают очень часто.

Владислав Иноземцев: Я согласен, что изменить сознание наших руководителей невозможно. Единственное, что я могу добавить: там, вероятно, и сознания-то нет, а есть просто ощущение того, что они хотят, и под это «специально обученные люди» подстраивают те или иные политические доктрины.

А что касается аудитории книги, то я согласен: историческая тематика у молодежи популярна. Хотя и не только у нее.

— Вы посвятили книгу памяти известного американского геостратега Збигнева Бжезинского, а также заявили, что он стал вдохновителем этой книги. Что вы этим хотели сказать с учетом того, что в России на Бжезинского повесили ярлык «русофоба»?

Владислав Иноземцев: В последние годы я много раз общался с Бжезинским. Он производил на меня большое впечатление своей эрудированностью, широтой подхода. Поэтому в какой-то мере эта книга действительно стала результатом наших дискуссий, но даже не столько потому, что я с ним согласен, а скорее наоборот. За несколько лет до своей смерти Бжезинский писал, что если Россия не начнет экспансию на постсоветском пространстве, не вернет Украину, то она утратит свою имперскую природу. Моя идет заключается в обратном: даже если Россия не присоединит Украину, потеряет Кавказ и Белоруссию, то она все равно останется империей, потому что она ей всегда была. В данном случае чисто территориальные аспекты не так чтобы фундаментальны в российской имперской парадигме, и в этом пункте я с Бжезинским расходился.

Что касается посвящения, то это первая моя книга, изданная после смерти Бжезинского. Так что и тайминг, и тематика не оставляли особой свободы выбора.

Вы сказали, что Бжезинского не раз называли русофобом, но он никогда не считал себя таковым. На мой взгляд, он был антисоветским русофилом. Идеологическим антикоммунистом и борцом с российской имперскостью. Но я никогда за ним не замечал неприязни и страхов по отношению к русским. Он прекрасно чувствовал себя в России, он бывал здесь несколько раз, в том числе я его приглашал на Ярославский форум в 2011 году.

— Серди основ «бесконечной империи» вы называете православие, которое пришло к нам из Византии. Но разве к 2020 году этот культ не превратился в фарс и декорацию, как об этом регулярно напоминает Александр Невзоров? Порой кажется, убери административно-пропагандистско-финансовую поддержку — и через пару лет РПЦ станет подобием секты «Города Солнца» во главе Виссарионом. Или нет?

Александр Абалов: Я сомневаюсь, что когда-нибудь такая поддержка исчезнет, поскольку она логична и обоснована. Православная церковь всегда была оберткой имперскости. Правда, в XX веке эта обертка на 70 лет сошла, ее заменила другая идеология. Сегодня эта роль обертки вернулась. Я не беру на себя смелость рассуждать, насколько эта религия глубоко пронизывает российское общество, но она, безусловно, является одним из инструментов продвижения империи. Чтобы она перестала играть такую роль, должна поменяться власть. Пока носители имперскости в варианте современной России существуют, поддержка РПЦ никогда не исчезнет.

Фото: Kremlin.ru

Фото: Kremlin.ru

— На ваш взгляд, почему не стала империей Украина, ведь зарождение «бесконечной империи» происходило на той территории, которая сегодня называется Украиной — именно там Русь принимала христианство, византийские представления об устройстве государства и политики? Значит, возможно преодоление империи?

Владислав Иноземцев: Украина никогда не была центром становления империи. Мы не придаем большого значения истории Киевской Руси, потому что имперское строительство началось уже в монгольские и постмонгольские времена. Я не думаю, что можно говорить о том, что именно из Киева идут истоки русской имперскости.

Александр Абалов: Обращу внимание, что российская империя раскалывалась именно в те моменты, когда в Киеве реализовывалось стремление к построению национального постимперского государства — и в 1917, и в 1991 году. Территория Украины скорее выступала объектом борьбы четырех государств, каждое из которых претендовало на то, чтобы включить ее в свой состав. Это Россия, Речь Посполитая, которая на протяжении ХVI–ХVII веков вела грандиозную по своим масштабам войну за эту территорию, плюс конфликты России со Швецией во многом с этим связаны, а также и конфликты с Османской империей в XVII в. Часть украинской политической элиты выбрала в качестве ориентира Московское царство, другая часть элиты искала другого покровителя, например, тот же самый Гетман Мазепа не желал вхождения Украины в состав России. Он ориентировался на шведов, некоторые его предшественники — на турок. Но сама идея Украины как империи не наблюдалась.

«Крым отражает внутренние имперские позывы, но расширяться дальше некуда»

— В качестве одного из поводов написать эту книгу стало присоединение Крыма в 2014 году. Но после этого Россия больше ничего такого не сделала, на этом геополитический «крестовый поход» «Московии» и закончился. Наоборот, Россия даже потеряла на постсоветском пространстве. В Армении к власти пришли прозападные силы. Затем Азербайджан, за которым стоит Турция, разыграл в Карабахе партию в свою пользу, что тоже невыгодно России. В Молдавии промосковский глава государства проиграл выборы прозападному кандидату. Может «бесконечная империя» только хочет казаться такой, и вместе с присоединением Крыма весь имперский ресурс закончился?

Владислав Иноземцев: Я согласен с тем, что присоединение Крыма было уникальным случаем, и мы даже писали об этом в главе про имперские мифы. Крым отражает внутренние имперские позывы, но проблема в том, что расширяться дальше некуда. Что же касается Азербайджана, Карабаха и Молдавии, то есть понимание, что Россия проигрывает — и это у меня не вызывает сомнений.

Но мне кажется, важнее говорить о том, что Россия организуется как империя внутри самой себя. Обычные западные империи развивались сначала через колонизацию — массы переселенцев из метрополии заселяли новые земли. Затем колонии поднимались на борьбу за независимость и становились суверенными государствами — как США или страны Латинской Америки. Несколько позже европейские державы продолжили «освоение» периферии через захваты земель в Азии и Африке — только сюда европейцы практически не переезжали, а удерживали эти территории с помощью военной силы или на основе системы вассалитетов.

В России мы сегодня видим очень странную имперскую композицию: есть метрополия с имперским центром, а есть территория за Уралом, которая заселена выходцами из этой метрополии, это преимущественно славянское население, колонизировавшее когда-то Сибирь. А есть, например, Северный Кавказ, где доля русских в населении намного меньше, чем в Киргизии. Да, конечно, внешняя имперскость России проецируется на Крым, на Абхазию, на Приднестровье, но главная проблема внутри — в том, как будут развиваться внутренние имперские структуры.

Фото: Mos.ru

Фото: Mos.ru

— На ваш взгляд, придется ли России когда-либо возвращаться к вопросу о статусе Крыма?

Владислав Иноземцев: В этом вопросе будут такие же последствия, как и в советское время, вызванные присоединением Прибалтики. Ситуация с Крымом всегда останется двойственной и будет создавать некое напряжение во внешней политике России. Мне сложно говорить, что может произойти дальше, это зависит и от экономических условий, и от поведения Украины, но в целом я уверен, что нынешний статус неокончательный.

— Вся беда для «бесконечной империи» в том, что на земном шаре она не одна, которая хотела бы быть бесконечной и совершать экспансию. Есть еще Китай, а в последние годы имперскую голову стала поднимать Турция во главе с Эрдоганом. На ваш взгляд, это — конкуренты «бесконечной империи», с которыми у нее рано или поздно возникнут конфликты вплоть до войны, или естественные союзники на почве неприятия западной цивилизации?

Александр Абалов: В тот момент, когда Россия становилась империей в своем зените, она без особо серьезных усилий присоединяла территории, принадлежащие Турции, отбивала Приморье и Приамурье у Цинской империи, потому что в XVIII–XIX веках цивилизационное положение России и ее соседних империй было несопоставимо. Россия была в сотни раз более европеизированная и могущественная страна по сравнению со слабым третьеразрядным Цинским Китаем. Сейчас такого нет, и это крайне неприятная вещь для кремлевских обитателей.

Сегодня Китай и Турция ставят серьезные барьеры на пути продвижения России. Ресурс имперскости России почти на нуле. Первая причина — экономическая, Россия и Китай в этом вопросе просто несопоставимы. Вторая — военная, боюсь, что и в этом аспекте Россия может быть только младшим партнером Китая и не более. И даже с Турцией Россия сегодня не выдержит военно-политического противостояния ни на земле, ни на море, ни в воздухе, не говоря уже о том, что геополитическое положение России очень сильно зависит от режима черноморских проливов. России придется мириться с этим, и недавний исход карабахских событий это показывает: никаких инструментов у России нет, чтобы воспрепятствовать безусловному усилению Турции в той зоне, которую Россия на протяжении 200 лет считала своей.

Владислав Иноземцев: Китай и Турция в нынешней ситуации — совершенно разные для России по своему значению и отношению к ней. Проблема Турции сейчас для России остра, потому что и Турция, и Россия имеют пересекающиеся интересы в ближнем зарубежье. Если мы посмотрим на территории от Измаила и Бессарабии до Абхазии и Аджарии, то это все бывшие территории Османской империи. Затем они стали территориями Российской империи. Здесь же можно вспомнить заявление Эрдогана о том, что Турция никогда не признает Крым российским. Эти две империи имеют очень похожие проекции своей силы, можно сопоставить Донбасс и Северный Кипр. Идея распространения турецкого и российского миров на соседей сильна и сферы такого распространения территориально пересекаются.

На Западе есть еще одна проблемная страна для России — это Польша, к которой Путин, я бы сказал, регулярно маниакально возвращается, начиная с праздника 4 ноября и заканчивая спорами вокруг событий начала Второй мировой войны.

Польша и Турция — это как раз два имперских контрагента России, в отличие от Китая. В китайском случае мы не видим имперского динамизма. И если в случае с Польшей и Турцией между нынешними границами этих государств и российскими границами существует огромный шлейф территорий, когда-то принадлежавших той или другой стороне, то все-таки на китайско-российской границе все спокойно. Там нет ближнего зарубежья, там есть просто два пограничных гигантских государства. Поэтому мне кажется, что конфликты с Китаем на почве имперских амбиций гораздо менее очевидны, чем напряженность с Польшей на западе и с Турцией на юге.

Фото: Марина Молдавская / It's My City

Фото: Марина Молдавская / It's My City

«В России империя вытеснила из общественно-политического устройства все прочие институты»

— Мы видим, что уже несколько месяцев в Хабаровске происходят массовые протесты. Как бы вы их описали, исходя из концепции «бесконечной империи»?

Владислав Иноземцев: Я бы вообще не стал сюда притягивать протесты в Хабаровске. Но раз уж вы спросили: Сибирь и Дальний Восток — это, несомненно, московские колонии. Но в данном конкретном протесте я не вижу желания отделиться или что-то в этом духе. Мы помним, как в 90-е годы после распада СССР появлялись проекты Уральской, Дальневосточной и прочих республик. Такого же рода явления были в гражданскую войну в 20-х годах прошлого века. Но сегодня в Хабаровске я не вижу ничего подобного. Я полагаю, хабаровский протест — это протест против безумно неэффективного управления, против пренебрежения народным волеизъявлением. Но протеста против имперской парадигмы я не наблюдаю.

— Сибирь и Дальний Восток — это колонизированные территории, а что вы скажите про Урал?

Владислав Иноземцев: Специфика российской империи заключается в том, что у нее полностью смазана граница между колонией и метрополией. Фактически ее как таковой и не было, учитывая то, что она развивалась как единое государство. Поэтому я не могу сказать, где точно проходит граница метрополии и колоний: под Казанью, которая была захвачена Иваном Грозным, перед Уралом или сразу за ним. Но очевидно, что восточные территории Московии ни в коем случае не могут считаться интегральной частью государства. По способу своего освоения это 100% колонии. Хангтингтон в свое время говорил, что колонисты отличаются от мигрантов тем, что первые стремятся создать свой образ жизни и свои социальные институты на территории, где они раньше не жили, а вторые — встроиться в чуждое им общество. Русские за Уралом, в Сибири и на Дальнем Востоке как раз и создавали свое общество на чужих землях, были колонистами.

Александр Абалов: Добавлю, что до конца XIX века было четкое противопоставление, что есть Россия, которая до Урала, и дальше Сибирь. Безусловно, изначально Сибирь имела статус колонии, но затем была освоена и заселена. Здесь еще нужно отметить значимость этих колоний для экономики России-Московии. Что касается будущего, то сегодня Урал, Сибирь и все что дальше к океану стало неотъемлемой частью России. И наличие под боком Китая вряд ли делает возможном воссоздания аналога Дальневосточной республики, которая была в начале XX века. И кстати, утверждение власти большевиков на Дальнем Востоке, поглощение Дальневосточной республики во многом было связано с тем, что большевики сыграли на страхах населения Дальнего Востока, опасавшегося поглощения региона Японией.

Владислав Иноземцев: Отсоединение потенциальных республик кажется весьма маловероятным в связи с тем, что в последние века мы не видим примера страны, где титульная нация была бы доминантой во всех регионах, но страна распадалась на части. Вот национально-этнические противоречия стали приметой конца XX века. Примером тому может служить Югославия. Наоборот, в недавнем прошлом мы видели, как происходило объединение территорий по национально-этническому признаку на примере объединения Германии. Поэтому я не опасаюсь распада России. Да, мы можем столкнуться с сепаратизмом на Северном Кавказе и там это будет связано именно с этническим фактором. Но вряд ли произойдет отсоединение территорий, заселенных русскими. Такой сценарий я точно исключаю. Поэтому пугать этим не нужно. Это уловка пропаганды.

Фото: Марина Молдавская / It's My City

Фото: Марина Молдавская / It's My City

— Вы пишете: «Для „федерализации“ империи необходим долгий и последовательный трансферт полномочий в регионы, причем порой опережающий требования самих регионов — вплоть до того, что имперский центр становится в большей мере экономическим и культурным, чем политическим». Означает ли это, что вы призываете кончать с москвоцентризмом?

Владислав Иноземцев: Я не очень люблю термин «москвоцентризм». Но если Россия хочет развиваться, то она в ее нынешней форме просто не может существовать. Сейчас во всех странах, стремящихся к успеху, есть серьезные тенденции к повышению самостоятельности регионов. Москва заняла слишком исключительное, диктаторское место в России с административной и финансовой точек зрения. Это, конечно, плохо.

Мы знаем пример Великобритании, когда с конца 90-х началась активная передача полномочий в регионы, т. н. devolution, ее целью было снижение стремления к автономизации. Это имело успех, поскольку впоследствии Шотландия проголосовала против выхода из состава Великобритании.

То же самое должно происходить и в России, поскольку композиция у нас крайне странная. Раньше была единая страна под названием Советский Союз, которая вообще не имела в своем названии никакой национальной идентичности, и в ней существовало 15 республик, каждая из которых имела в своем названии указание на этническую принадлежность. Сейчас все очень странно. Название страны имеет четкую национальную природу, но ее субъекты называются на основе разных принципов: одни — по принципу топонимов, другие — по принципу этноса. Если вы вспомните 1992, то тогда был подписан федеративный договор. Сначала его подписала Москва и национальные республики, а на следующий день к нему присоединились области в составе федерации. Существующая в России административно-территориальная композиция крайне сложная. Поэтому чтобы уравновесить внутренние территориальные проблемы, нужно дать больше автономии регионам. Россия — это единственная страна в мире, которая в своем названии имеет слово «федерация», где президент может освобождать от власти руководителей регионов и назначать других. Это нонсенс. В данном случае название «федерация» создает абсолютно лживое впечатление.

— В России не раз звучали идеи перенести столицу из Москвы в другой город (возможные варианты: Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск и так далее). Или, по крайней мере, рассредоточить институты верховной власти по стране. На ваш взгляд, такой шаг привел бы к чему-либо с точки зрения цивилизационного развития России?

Александр Абалов: В истории России уже были случаи переноса столицы из Москвы в Петербург, затем из Петрограда в Москву. Но сути государственности это не изменило. Допустим, перенесем столицу в Нижний Новгород. Сомневаюсь, что при этом изменится вектор развития России.

— Вы пишете: «В последние годы конфликт с внешним миром представляется политиками как основная причина российских экономических и социальных проблем, а необходимость противостояния Западу во многом обосновывает важность утверждения собственных нравственных ценностей. Именно поэтому, на наш взгляд, очередная внешнеполитическая „перестройка“ или хотя бы „перезагрузка“ выглядит малореальной». Учитываете ли вы при этом фактор смерти Путина и ослабления его круга друзей во власти? Если да, то разве это не меняет картины взаимоотношений с условным Западом?

Владислав Иноземцев: Сейчас мы не можем ответить на данный вопрос. С одной стороны, российская внешняя политика за последние 150 лет развивается волнообразно. Мы видим периоды автаркии, консерватизма, авторитаризма. Затем примеры открытости и модернизации. И с этой точки зрения какие-то примеры откатов могут быть. Но с другой стороны, Россия находится в своем худшем положении за последние пару сотен лет. На фоне высокоразвитой экономики, невиданной финансовой мощи и новаторских интеграционных технологий Евросоюза Россия находится в обороняющемся положении, потому что экономически мы проигрываем с каждым годом все сильнее. Поэтому, чтобы повернуться обратно к Западу, нужно либо «дойти до ручки», либо стать успешными, когда открытость не будет вызывать ужас у элит. Идея автаркии сохранит свое влияние в российском политическом курсе еще и потому, что властям нужен внешний враг, поскольку его наличие позволяет отмахиваться от внутренних проблем, решать которые Кремль банально не собирается.

Фото: Марина Молдавская / It's My City

Фото: Марина Молдавская / It's My City

— «Бесконечная империя» — это концепция, созданная историком и экономистом. А почему это должно волновать обычного человека, как она обуславливает его жизнь?

Александр Абалов: Имперскость сказывается на нашей повседневной жизни. Уровень произвола, насилия и диктата, с которым сталкивается каждый россиянин, это, безусловно, производная имперской сути. Правда, к сожалению, я не уверен, что все этот момент осознают.

Владислав Иноземцев: В начале своей книги мы проговорили одну простую вещь. Большинство европейских империй создавались как отдельные национальные государства до начала имперских экспансий. Франция завоевывала Канаду, Британия — Индию, Испания — Мексику, но все они имели свои национальные идентичности и свои системы управления, которые и дальше развивались независимо от того, что происходило в колониях. Проблема России заключается в том, что она сформировалась как империя в отличие от европейских стран, где существовали демократические институты и правовая система. В России империя вытеснила из общественно-политического устройства все прочие институты. И это очень сильно давит на общество. Когда мы говорим про Россию как империю, мы имеем в виду прежде всего внутренние проблемы.

— Ваша книга не для тех, кто смотрит с оптимизмом в будущее. Тогда что вы можете порекомендовать тем, кто прочитал вашу книгу и понял всю трагичность ситуации? Особенно это касается оппозиционеров, либералов, демократов — продолжать ли им политическую борьбу?

Владислав Иноземцев: Наша книга — это не призыв успокоиться, приспособиться и тихонько существовать. Наоборот, нужно бороться и создавать альтернативные образы будущего. Проблема в том, что многие мои знакомые — ученые, политики, общественники, публицисты — начиная с 2008 года повторяют одну и ту же вещь: еще чуть-чуть, вот-вот и режим рухнет. Наша книжка во многом является попыткой объяснить, что нынешняя империя не создана Путиным, возрождение имперскости началось с вторжения в Приднестровье в 1992 году, затем продолжилось в политике России в отношении Абхазии, Южной Осетии в 90-е годы. Затулин вместе с Лужковым ездили в Крым, рассказывая, что Севастополь — это русский город, еще в 1996 году. Перезахоронение царских останков и тем самым абсолютизация российской империи — это детище 90-х годов. Поэтому когда я слышу, что Путин уйдет и все поменяется, то отношусь к этому с большим скепсисом. Вопрос не в том, надо бороться или нет. Бороться надо. Но бороться надо не с двадцатью годами «проклятого режима», а с представлениями о России как об исключительной, а не нормальной европейской стране. И я бы не стал надеяться, что эта победа близка.

Александр Абалов: Путин — это прямое продолжение 90-х. Поэтому бороться просто с путинизмом нет смысла. Сейчас задача в том, чтобы продумать новые смыслы, противоположные идеям имперскости и всем остальным замшелым конструкциям, которые воспроизводятся с начала 90-х годов. С этой точки зрения работы для оппозиции еще много.

Почему Россия продолжает быть «Московией» в ущерб развитию? Интервью

|

Диалог или столкновение. Что Байден предложит России в Сирии и Ливии |

Дональд Трамп оставляет Джо Байдену тяжелое и запутанное наследие, где не может быть ни преемственности, ни резкой смены курса по всем азимутам. Новому президенту предстоит возвращать США «лидирующую роль» и доверие в мире в непростых условиях внутреннего раскола, поляризации и пандемии.

В таких обстоятельствах у Ближнего Востока мало шансов войти в число приоритетов новой администрации. Ей вряд ли удастся быстро скорректировать импровизации уходящего президента – даже те, которые сам Байден относит к разряду «разрушительных». В ближайшем будущем речь может идти разве что о том, чтобы отменить указы Трампа, ограничивающие въезд в США граждан мусульманских стран, а также восстановить участие США в некоторых структурах ООН.

Что же касается масштабных шагов, вроде возвращения США в соглашение о ядерной программе Ирана, которое способно изменить конфигурацию всего региона, то одного желания президента будет недостаточно. В атмосфере «максимального давления» на Иран, разогретой Трампом, потребуются сложные, многосторонние переговоры. Так что при всей мрачности ожиданий России от нового американского президента его переоценка политики США на Ближнем Востоке может обернуться для Москвы не только новыми трудностями, но и новыми возможностями.

Особенности перехода

Еще в бытность Байдена вице-президентом при Обаме в США сложился консенсус, что американские вложения в Ближний Восток не дают должной отдачи, а потому Вашингтону нужно переходить к более расчетливой политике, сокращая свои военные и политические обязательства в регионе. Однако непрекращающаяся череда потрясений, конфликтов, прокси-войн и гуманитарных катастроф не позволяла США последовательно проводить этот курс, заставляя, наоборот, еще глубже погружаться в ближневосточные проблемы.

При всем желании Трампа быть анти-Обамой его политика в регионе хоть и стала более беспорядочной, но по сути изменилась мало, если не считать более прямолинейной риторики и большей готовности делегировать решения военным на месте. Трамп вроде бы отошел от акцента, который делал Обама на смене режима Асада в Сирии, и даже прекратил поставки военной помощи сирийской оппозиции, но это не помешало ему нанести ракетные удары по сирийским объектам или ввести в действие «закон Цезаря», удушающий подорванную войной и коррупцией сирийскую экономику.

Трамп продолжил поддерживать сирийских курдов в их операциях против ИГИЛ и параллельно дал негласное добро Турции на антикурдскую кампанию еще в одной «зоне безопасности» вдоль турецко-сирийской границы (после Африна и Джарабулиса). Его неожиданное заявление о полном выводе контингента США из Сирии было быстро подправлено Пентагоном, и американское военное присутствие в стране все-таки сохранилось.

Байден, с учетом его опыта и взглядов, скорее всего, добавит в ближневосточную политику США последовательности, а также будет теснее взаимодействовать с региональными партнерами, хотя и не на любых условиях. Такой подход понравится далеко не всем, но зато станет более понятным. Дипломатические инструменты снова выйдут на первый план, а вместе с ними вырастет вес Госдепартамента, что должно избавить американскую политику от излишней персонификации и погони за внутриполитическими эффектами.

Однако это еще не означает, что Байден полностью вернется к курсу времен Обамы. За прошедшие четыре года обстановка на Ближнем Востоке не стала менее взрывоопасной, но внутренние проблемы и другие приоритеты в Европе и Азии, скорее всего, подтолкнут нового президента к деэскалации и поиску переговорных решений с сохранением за собой права применить силу, «если исчерпаны другие средства, но с ясно поставленной и достижимой целью».

Стоит вспомнить, что Байден, в отличие от Хиллари Клинтон, скептически относился к вовлечению США в гражданскую войну в Сирии, осторожно оценивал возможности сирийской оппозиции и опасался, что в ней преобладают радикальные исламисты. В то же время, как и большинство в администрации Обамы, он выступал за то, чтобы нанести удар по Сирии в 2013 году, хотя и поддержал президента, когда тот принял предложение Путина о ликвидации химического оружия.

Сирия

Важное место в ближневосточной политике новой администрации, скорее всего, займет Сирия. Нового спецпосланника по этому направлению назначили быстро, а высказывания Байдена и его команды говорят о том, что они стремятся критически осмыслить ошибки двух предыдущих администраций. Новый президент уже назвал Сирию среди государств, где Трамп «растранжирил влияние» США, позволив укрепиться позициям России и Ирана.

Выдвинутый на пост госсекретаря Тони Блинкин непосредственно участвовал в принятии решений в администрации Обамы – Байдена и теперь оценивает политику США в Сирии как «провальную». Вашингтон не смог «предотвратить массовый исход беженцев», а Трамп только ухудшил положение дел объявлением об уходе, «лишив нас немногих оставшихся рычагов давления».

Приверженец дипломатии, сопровождающейся «силовым сдерживанием», Блинкин так объясняет неудачи США в Сирии: «Мы стремились не делать слишком много, чтобы избежать повторения Ирака, но совершили обратную ошибку, делая слишком мало».

Скорее всего, экономическое давление на Сирию продолжится, но Асаду дадут понять, чего от него хотели бы в обмен на смягчение санкций. Сравнительно небольшой военный контингент США на северо-востоке Сирии, который при необходимости легко наращивать или сокращать через пограничные переходы с Ираком, будет сохранен. Неясная после поражения ИГИЛ миссия американских военных, видимо, получит более солидное, с точки зрения американцев, стратегическое обоснование, чем просто «охрана» нефтяных полей. Например, ограничение российского влияния, защита союзников курдов в созданных ими органах местного самоуправления и принуждение Дамаска к выполнению Резолюции №2254 Совбеза ООН.

От нового президента США также можно ждать большего акцента на гуманитарные и правозащитные темы в качестве дополнительного рычага давления. При всех расхождениях США и Евросоюз имеют в этой области общие претензии к режиму Асада.

Политика Вашингтона в Сирии будет сильно зависеть и от того, как будут развиваться американские отношения с Турцией и Израилем, роль которых в конфликте сильно возросла, а также от того, как пойдут переговоры о возвращении США в ядерную сделку с Ираном. Если возвращение будет продвигаться хорошо, то это означает сближение с Турцией и охлаждение с Израилем и Саудовской Аравией. Если плохо, то наоборот. Соответственно, можно будет ожидать обострения ситуации или на юге, или на северо-востоке Сирии, где сильно влияние этих стран.

Ливия

В западной части большого Ближнего Востока, в Магрибе, новой администрации будет проще внести коррективы в американскую политику. Северная Африка всегда оставалась в числе региональных приоритетов Вашингтона, и здесь легче находить резервы для наращивания дипломатической активности.

После участия НАТО в свержении Каддафи, куда Обаму втянули европейские союзники, США если не полностью отдали ливийский конфликт на откуп Европе, то заняли выжидательную позицию. Их силовые действия ограничивались точечными ударами в ответ на террористические акции.

В политическом плане Вашингтон сохранял заинтересованную отстраненность, стараясь соблюсти баланс между действиями внутренних и внешних сил. Американцы участвовали в международных конференциях по Ливии и поддерживали безуспешные усилия урегулировать кризис в рамках ООН, но не претендовали на ведущую роль в ливийском хаосе.

Теперь бесконечные войны в Ливии, показавшие беспомощность разобщенной Европы, чем воспользовались Россия и Турция, могут дать Байдену возможность использовать этот затяжной конфликт для продвижения идеологической повестки демократов. Если международные попытки сохранить хрупкое равновесие и провести парламентские и президентские выборы в декабре 2021 года провалятся, то Вашингтон может выступить более решительно. То есть перейти к методам принуждения. Так было на Балканах, когда американцы воспользовались резней в Сребренице, чтобы взять урегулирование в свои руки.

На практике это может выражаться в более жестких требованиях к внешним участникам конфликта соблюдать оружейное эмбарго в соответствии с резолюциями Совбеза ООН – вплоть до применения санкций. Также Вашингтон может острее реагировать на участие в конфликте прокси-сил, вроде сирийских боевиков, завезенных Турцией, или российских наемников. Усилится давление и на экономическом фронте, чтобы обеспечить бесперебойный экспорт нефти и объединение банковской системы.

И Россия

В России предстоящие перемены во внешней политике США часто подают как враждебные и изображают Байдена и его команду приверженцами разговора с позиции силы. Традиционные колебания российского отношения к США качнулись в противоположную сторону: если от Трампа ждали беспрецедентного сближения, то от Байдена – всего самого худшего.

Однако грядущую переоценку политики США на Ближнем Востоке нельзя назвать чем-то однозначно плохим или хорошим для России. Конечно, в каких-то вопросах она создаст Москве трудности, хотя еще больше трудностей добавят местные державы. Но могут открыться и новые возможности – администрация Байдена будет меньше ориентироваться на Пентагон и межпартийную борьбу в Конгрессе, а потому свободней в поисках компромиссов.

Особенно важной для Москвы будет политика новой американской администрации в Сирии, где в тесном соприкосновении находятся военные пяти государств. Несмотря на действующий канал связи для избежания конфликтов, между российскими и американскими военными уже были столкновения.

Реальный расклад сил на земле не позволяет США перейти к силовому давлению в Сирии. Вашингтон будет использовать американский флаг на северо-востоке скорее для демонстрации своего присутствия, для сохранения политического давления на Россию в ходе переговоров в различных форматах, а также продолжит разыгрывать курдскую карту.

За пять лет успешной военной кампании Россия добилась в Сирии многих поставленных целей: одержала важные победы над международным терроризмом, подтвердила свой статус мировой державы, с интересами которой нельзя не считаться, обеспечила военно-стратегические позиции в центре Ближнего Востока и Средиземноморье. Операции российских ВКС, не допустившие свержения дружественного режима, добавили России престижа в арабском мире и помогли выстроить партнерства по всему региону.

Смена американской администрации проходит в особый момент для политики России в Сирии. Задачи, которые можно было решить военным путем, в основном уже решены, новых громких успехов ожидать не приходится. Сотрудничество с Ираном и Турцией в астанинском формате помогло сирийскому правительству вернуть обширные территории, но после окончания активных боевых действий возможности маневра для России существенно сокращаются. Особенно когда в отношениях с Турцией появились новые раздражители в Карабахе и Анкара может начать сближение с США.

В ситуации, когда турецкие войска закрепились на северо-востоке страны, а американцы держат свой флаг к востоку от Евфрата, восстановление территориальной целостности Сирии, о котором регулярно говорят и в Москве, и в Вашингтоне, вряд ли возможно без политических договоренностей уже в женевском формате на базе Резолюции №2254 Совбеза ООН.

Однако перспективы переговоров о национальном примирении между самими сирийцами по-прежнему туманны. За три года, прошедшие с тех пор, как было принято согласованное решение начать конституционную реформу, существенного продвижения вперед так и не произошло. На одно только формирование Конституционного комитета из представителей правительства, оппозиции и гражданского общества потребовалось около двух лет. Последние заседания комитета в Женеве в ноябре-декабре 2020 года увязли в дискуссиях о «национальных константах», многие из которых имеют слабое отношение к конституционному процессу.

Сейчас главные угрозы для Сирии, страдающей от жестких санкций и пандемии, уже не столько военные, сколько экономические. Большинство сирийцев ведут борьбу за выживание в условиях постоянного роста цен, дефицита продуктов, лекарств, электричества, топлива и разрушенной инфраструктуры. Экономическое восстановление Сирии требует политических компромиссов.

Сирийское общество устало от войны и сильно встревожено из-за неопределенного будущего. Трезвомыслящие представители режима и оппозиции все ближе к согласию по трем пунктам: без России не может быть политического решения, без Турции – прекращения военных действий, без США – экономического восстановления. Чем ближе сирийские выборы президента, тем острее России нужна новая повестка в Сирии, чтобы, победив в войне, не проиграть в мире.

|

Genesis G90 для Росгвардии и BMW 740Ld для Министерства транспорта. На чем ездят чиновники? |

|

|

В результате прорыва в производстве гелия мир может оказаться в зависимости от России |

Москва — Газ, выходящий из баллона, зашипел, и в тот же миг безжизненный красный шар наполнился гелием и вдруг ожил.

Анастасия Бухиева, работница одного из московских магазинов, в котором продают товары для праздников, привычным движением пальцев прикрепила веревочку, и шар взмыл к сетке под потолком, присоединившись к десяткам других, находившихся в этом «перевернутом» хранилище.

Российские гелиевые шары, используемые для оформления праздников и вечеринок, более или менее похожи на гелиевые шары в любой другой стране, но с одной разницей — их заполняют гелием, произведенным в России.

Но скоро российский гелий, возможно, будет использоваться во всем мире.

В Сибири близится к завершению строительство огромного производственного комплекса, который, по мнению некоторых аналитиков, может подорвать мировой рынок этого газа, который легче воздуха. Газа, который играет все более важную роль в таких отраслях, как медицинские технологии, освоение космоса и национальная безопасность.

Основная доля мирового производства гелия приходится на США и Катар. Но Россия, которая уже сама себя обеспечивает этим газом, со следующего года планирует стать одним из крупнейших экспортеров гелия.

Этот амбициозный план, работа по осуществлению которого ведется уже не один год, совпадает с выходом правительства США из гелиевого бизнеса после того, как страна на протяжении нескольких десятилетий была одним из крупнейших поставщиков этого газа. Это вызвало опасения по поводу того, что при продаже гелия Россия может применять те же политизированные подходы, которые беспокоят покупателей российского природного газа и нефти.

Подобно нефти и природному газу, гелий является ограниченным ресурсом. Обычно его получают в виде побочного продукта при добыче природного газа, и он постепенно становится все более дефицитным, поскольку при высвобождении он становится слишком легким и не поддается воздействию гравитации. В результате он безвозвратно улетучивается.

И, по прогнозам аналитиков, спрос на гелий со временем будет расти.

Поначалу новые поставки российского гелия могут привести к снижению цены, говорит Майкл Далл (Michael Dall), экономист и специалист в области химических веществ промышленного назначения из аналитической компании «Ай-Эйч-Эс Маркит» (IHS Markit). Но в долгосрочной перспективе, по его словам, «динамика цен может стать более политизированной, в некотором роде похожей на то, что можно наблюдать в ОПЕК», которая манипулирует ценами, повышая или снижая добычу нефти.