ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Кого мы называем зависимым?

Человек не может чувствовать себя хорошо без объекта зависимости, постоянно нуждается в нем. Любая угроза стабильности зависимым отношениям им переживается как катастрофа, сопровождается сильнейшей тревогой, вплоть до разрушения нормального функционирования. Чувства, возникающие при угрозе отделения от зависимого поведения, прекращения его, так интенсивны, что грозят разрушить социальную деятельность, значимые устойчивые контакты с окружением, вызвать соматизацию, спровоцировать необдуманное, неконтролируемое поведение, часто опасное для жизни самого человека или его близких. Эти сильные чувства могут привести к полному внутреннему хаосу, который переживается как угроза неминуемой гибели личности и полному бессилию что-либо с этим сделать, как-то себе помочь.

Человек использует разные стратегии избегания противоречий с объектом зависимости, как угрозы этим отношениям. Таких стратегий две: зависимость и контрзависимость. Естественно, что психика всячески сопротивляется таким переживаниям и стремится «держать их под контролем» с помощью зависимого поведения. Таким образом, само зависимое поведение становится привычным, автоматическим, неосознаваемым защитным механизмом личности от мощных аффектов гнева, ужаса, одиночества. Часто это поведение принимает такие формы, которые сами по себе достаточно «вредны» для личности, способны нанести не меньший ущерб, чем даже само повторение травмы отделения. Таковы химические зависимости, зависимость от азартных игр, продолжительные отношения с унижающими, жестокими партнерами.

Зависимость формируется в ответ на фрустрацию отвержением или его угрозой в тот период, когда у ребенка еще недостаточно собственных ресурсов для самостоятельности и угроза разрыва со значимым взрослым несет витальную угрозу. В дальнейшем ребенок развивает и закрепляет такие формы поведения, которые помогают ему избегать того ужаса, гнева, страха, которые он пережил в момент травмы. Это либо «прилипающее, угодливое» поведение, которое мы собственно и называем зависимым, направленное на сохранение лояльности партнера любой ценой, либо отчужденное, настороженное с оттенком враждебности поведение, которое называют контрзависимым, и направлено оно на удерживание партнера на расстоянии от себя, «непривязанность» к людям. И то и другой – проявление несвободы: в первом случае невозможно «отойти», во втором «подойти» к людям. Существуют зависимости, проявляющиеся не только в отношениях с людьми, но и зависимости от химических веществ, игр, и т.д. По своей сути они выражают высшую степень свободы и одновременно несвободы в отношениях человека и мира. С одной стороны, человек, имеющий патологическую склонность, полностью погружен именно в нее, другие люди его не интересуют, с другой стороны, у такого человека просто нет выбора, осуществлять зависимое поведение, или нет, он не может не играть, не употреблять. Однако, и то, и другой поведение лишь две стороны одной проблемы – неспособности пережить опыт отделения, проститься, простить, отпустить кого-то.

Психологический смысл и формирование устойчивого зависимого поведения как защитной функции.

Такая защита, как зависимое поведение, сначала возникает как попытка превратить пассивное эмоциональное переживание какой-то травмирующей ситуации (ассоциативно напоминающей детский травматический опыт) в активное действие, что избавляет от переживаний беспомощности, гнева, отчаяния, возвращая чувство контроля над собой и миром. Однако, со временем организм обучается тому, что такой неприятный опыт можно не переживать, а избегать с помощью достаточно простых и понятных действий, это знание закрепляется положительным подтверждением эффекта избегания (то есть отсутствием негативных чувств и появлением позитивных – удовольствие связанное с быстрым облегчением тревоги и подавленности).

Феномен зависимости с точки зрения гештальт подхода, экзистенциального и клинического.

Постепенно организм утрачивает набор разнообразных приспособительных реакций, свои ранее наработанные способы реагирования на разные изменения в себе и окружающей среде, и остается только одна привычная стереотипная реакция – зависимое поведение. Можно сказать, что любую тревогу организм не сознает и не переводит дальше в возбуждение, указывает направление потребности в данный момент, а замещает физическим или психологическим заученным действием, лишая себя возможности сознавания источника возбуждения, то есть, теряя способность к различению своих потребностей.

Контакт с внешним миром для поиска объектов удовлетворения своих разных потребностей заменяется контактом с веществом или одним человеком для удовлетворения одной потребности – снижения тревоги и напряжения.

С экзистенциальной точки зрения можно говорить о потери возможности выбора в своей жизни, потери своей свободной воли, а, значит, сведению своей жизни к автоматическим реакциям, недоступным осмыслению. Большинство зависимых людей жалуется на бессмысленность жизни без объекта зависимости, то есть без удовольствия, «автоматически понижающего напряжение» в зависимой системе. Очень важно, что, переживая невозможность выбора, зависимый человек начинает ощущать себя беспомощной и слабой «жертвой» обстоятельств или другого человека, а причиной своих несчастий начинает считать не себя, свое поведение, свои чувства, а внешний мир. Это позволяет переложить ответственность за свою жизнь и благополучие на других, самому оставаться пассивным, ожидая от одних «других» агрессии, а от следующих «других» — «спасения» для себя.

С клинической точки зрения зависимость похожа на компульсию. Однако, есть важное отличие: компульсивное поведение переживается как эгодистонное, вынужденное, а зависимое – как собственный выбор, более того, как единственное ценное удовольствие. В этом есть самая главная сложность лечения: возвращение человеку сознавание вынужденности своего зависимого поведения, ущерба, наносимого его жизни и личности, а, значит, необходимость его изменения, когда оно начинает мешать нормальной жизни. А мешать оно начинает.

Зависимое поведение соответствует критериям невротического процесса:

-

Оно компульсивно повторяется, автоматично и неосознанно.

-

Ему свойственна полярность переживаний, отсутствие континуума чувств и суждений.

-

Катастрофичность и невыносимость переживаний.

-

Чувство абсолютности и глобальности всех переживаний, требование тотальности в когнитивном и эмоциональном переживании себя и мира.

-

Неспособность удерживать сильные чувства внутри себя и перерабатывать их, неуправляемое выплескивание их наружу в виде эмоциональных вспышек, или в виде неуправляемого необдуманного поведения.

Психологические и социальные последствия зависимого поведения.

-

Общим для этих зависимостей является то, что все они ведут к постепенному разрушению уверенности в себе, краху самоуважения, сужению социальной активности, интересов личности, потере контакта с собственными потребностями, блокировке развития и контактов. Перестав быть субъектом своей жизни, то есть занимать активную творческую позицию в ней, человек превращается в пассивный объект воздействия других, начинает осуществлять смысл чужой жизни и терять смысл своей. Отсюда характерное переживание пустоты, скуки, подавленности, на которые жалуются зависимые люди, особенно в отсутствие объекта зависимости.

По своей сути любая зависимость это бегство от себя в «слияние» с кем-то или с чем-то во вне самого человека, что приводит к изменению своего состояния, которое по каким-то причинам переживается как невыносимое, и нет другого способа вернуть себя в равновесие кроме как воспроизвести компульсивное действие. Соответственно, контакт с миром и с самим собой прерывается на фазе преконтакта, зависимое поведение блокирует выход из «слияния», оставляя человека «вместе» с объектом зависимости, в состоянии размытых границ, неразличения себя как отдельного организма со своими потребностями, своим движением, своими способностями, возможностями, своим уникальным местом в мире и социуме. «Сливаясь» с объектом зависимости, человек теряет контакт с самим собой и окружающим миром. «Контакт» начинает осуществляться на основе собственных проекций, а не собственного опыта. Естественно, следующим шагом становится ретрофлексивное сдерживание негативных чувств, возникающее в ответ на собственные проекции, соматизация, депрессия.

-

Зависимый человек живет в плену неконтролируемого им поведения или таких же неуправляемых эмоциональных реакций. Само зависимое поведение или эмоциональные реакции чаще всего не одобряются социумом и он вынужден их скрывать, искать им оправдания, чтобы оставаться в этом социуме. Зависимые люди живут в постоянном страхе разоблачения своей «истинной природы» другими, перед которыми они продолжают «сохранять лицо» большего или меньшего благополучия, поскольку никому невозможно открыть всю глубину своего подчинения зависимому поведению.

Зависимость мешает и самому человеку и окружающим, в связи с чем постепенно формируются устойчивые негативные чувства, связанные с самим фактом наличия у человека этого поведения или эмоций. Одновременно существуют стыд, вина за свое зависимое поведение и страх от него отказаться, потому что за ним, за этим страхом стоит ужас одиночества или унижения, связанный с базовой травмой. В этом проявляется амбивалентность зависимого человека: и желание избавиться от зависимости, и страх ее «потревожить».

Ретрофлексия не всегда способна сдержать напор отрицательных эмоций, которые вырываются в виде диффузно направленной слепой агрессии, способной быть очень разрушительной как для самого человека, так и для окружения. Так получает подтверждение прежний травматический опыт: проявление своего недовольства разрушает отношения и опасно для выживания. При этом ответственность за сдерживание не принимается: человека «вынуждают» терпеть «до последнего». На самом деле он сдерживается и терпит сам, пугаясь своих проекций.

-

Расщепление. По мере формирования зависимого поведения личность становится все более разделенной на две части: одна социально приемлемая, удобная, внешне благополучная, достаточно уверенная в себе, выполняющая свои социальные роли, и другая, постоянно напряженная, испуганная, неуверенная в себе, одновременно и жалкая, и агрессивная, завистливая или покорная, бессильная, живущая в ожидании катастрофы разоблачения. Первая часть остается относительно благополучной или даже чувствует себя всесильной, пока сохраняются отношения зависимости, то есть пока она надежно защищена от травматических переживаний. Если отношениям зависимости возникает угроза, то сразу же оживают травматические переживания, а с ними актуализируется другая часть. Сначала оживает стыд и вина за свое зависимое поведение, а потом и это перестает быть особенно важным и остается только невыносимость и ужас гибели, которые совершенно невыносимы и личность начинает искать пути возращения к зависимости, которая дает хотя бы видимость стабильности и безопасности. Личность оказывается расщепленной на всемогущую и ничтожную, а зависимость оказывается единственной возможностью «интеграции», причем не за счет принятия и освобождения обеих сторон, а за счет подавления одной из сторон. Естественно, что периодически под напором сдержанных чувств «прорывается» то одна часть, то другая, и эти «прорывы» носят неконтролируемый характер.

-

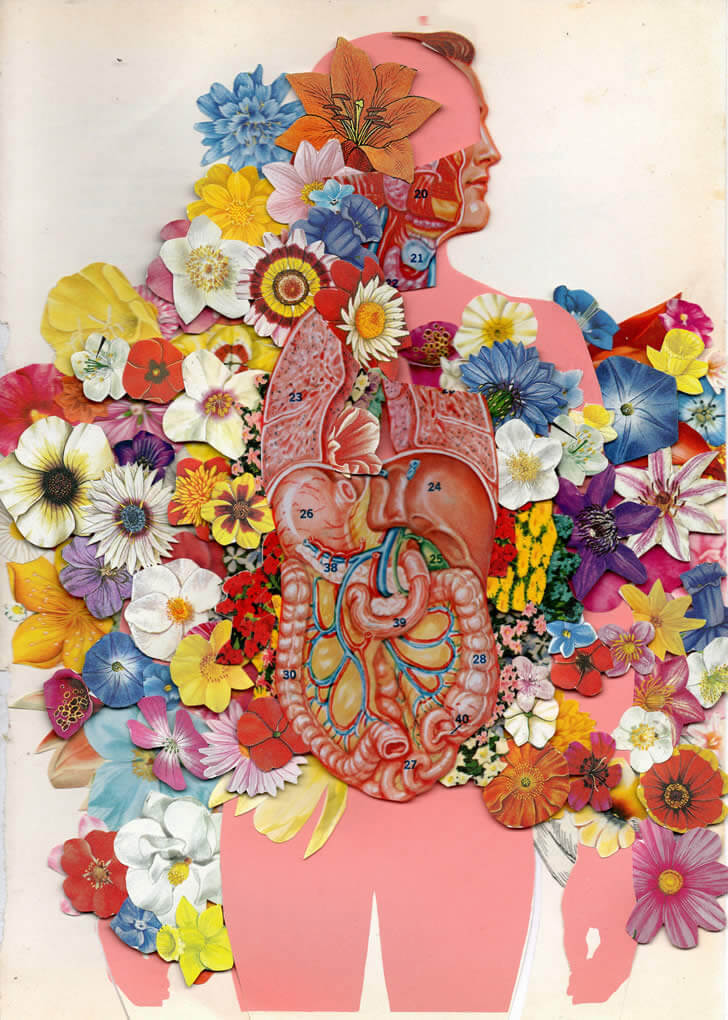

Психосоматические заболевания как результат сдерживания чувств и способ привлечения внимания через демонстрацию беспомощности и слабости, обращение к жалости партнера.

У химически зависимых расщепление является одним из проявлений болезни, оно формируется независимо от того, какой по структуре была личность вначале. Здесь почвой для расщепления становятся последствия употребления, вызывающие стыд и вину. Вместо того, что бы отрегулировать свое поведение по его результатам химически зависимый предпочитает избежать этих чувств, «отключить» их вообще с помощью вещества и вернуть себе переживание благополучия, ничего не меняя в реальной жизни. «Употребившая» часть накапливает переживания своего могущества и независимости, в то время как «абстинентная часть» накапливает чувства своей ничтожности, слабости, вины, стыда. Когда зависимый оказывается перед необходимостью отказаться от химических веществ его «всемогущая» часть очень пугается и «тянет» его обратно в употребление вместо того, чтобы позволить проявиться переживаниям «ничтожной» части и отрегулировать свою жизнь с их учетом.

Зависимость наполняет наиболее фрустрированную потребность. Оно помогает осуществить то личностное социальное действие, которое по каким-то причинам проблематично, но жизненно необходимо для личности. Для алкоголика это присоединение к другим, привлечение внимание, утверждение себя в группе с сохранением своей автономии. Это чаще фрустрированный долженствованиями и подавлениями себя ради других невротик. Алкоголь дает и необходимую свободу, и возможность сотрудничества в контакте, интегрирует агрессию и теплые чувства, делая границу между ними чуть мягче, соответственно личности становятся доступны и те, и другие переживания. Восполняет дефекты фазы инициативы – вины.

Наркотик помогает утвердить свою волю, авторитет, власть в группе, дает чувство независимости от окружающих и возможность не считаться ни с кем, кроме себя, не страдая от изоляции и одиночества, стыда за свои авторитарные действия. Наркотик же наоборот укрепляет границы личности, дает возможность использовать свою агрессию для отделения себя от других. Восполняет «пробел» на фазе автономия – стыд, сомнение. Азартные игры позволяют «разряжаться» целому ряду чувств, прежде всего напряжению, вызванному хронической тревогой, агрессии, жадности.

Зависимое поведение в личных отношениях «предохраняет» от переживания одиночества, потери, расставания, делая человека нечувствительным и к «плохому обращению», и к своим потребностям и чувствам. Контакт двух отдельных организмов каждого со своими потребностями, а значит и необходимость выборов, прояснения границ друг друга, поиск компромиссов, переживание всех чувств с этим связанных, в том числе обид, злости, привязанности, заменяется «слиянием» с другим организмом, принятие чужих потребностей как своих собственных ради избегания возможных конфликтов и противоречий, как бы растворение в другом организме, жизнь «как будто мы одинаковые».

Зависимый – пограничная личность, особенностями которой являются диффузная идентичность, примитивные механизмы защиты, нарушения тестирования реальности, кроме того у них присутствуют неспецифические признаки слабости Эго — низкая способность к сублимации, низкая толерантность к тревоге, быстрый регресс поведения на более раннюю стадию развития в стрессовой ситуации. Психотерапия – это процесс «подращивания» пациента с того момента, когда сформировавшееся зависимое поведение практически остановило его эмоциональное развитие. «Не могу сделать что-то…» – страх своих чувств в ответ на действия партнера. «Не умею пережить некоторые чувства».

Развитие зависимого поведения.

В случае «нечеловеческих» зависимостей, по мере их развития, другие люди перестают быть значимыми, контакт с человеком подменяется контактом с веществом, ведет к стиранию различий и изоляции личности, одиночеству.

Со временем в случае «нечеловеческих зависимостей» зависимый обнаруживает невозможность остановиться в употреблении химических веществ, в игре, невозможность прогнозировать место, количество, качество употребляемого и последствий употребления или игры, обнаруживает, что без объекта зависимости он не в состоянии справляться со своими чувствами и напряжением.

Зависимый перестает сам управлять своей жизнью, которая начинает строиться в зависимости от объекта, причем сам зависимый не имеет дела с последствиями своего употребления, все проблемы с ним связанные приходится решать родственникам, зависимый даже не дает себе труд что-либо чувствовать по этому поводу, чувства, вызванные столкновением со своими поступками так неприятны, что зависимый употребляет вещество, чтобы ничего не чувствовать. Таким образом, он и физически, и морально перестает отвечать за себя и свои действия. В случае зависимости от партнера ему отдается вся власть над зависимым, от его действий зависит психическое благополучие зависимого, сам же зависимый чувствует себя совершенно беспомощным что-либо изменить, «жертвой» плохого обращения.

В определенный момент зависимое поведение и его последствия начали угрожать физической и психической сохранности самого зависимого и его близких. Человек обнаруживает невозможность продолжать жить так, как раньше, употреблять и игнорировать последствия своего употребления, или терпеть унижение и подавление себя и своих потребностей, то есть находится в «слиянии» дальше — это ведет к разрушению и гибели психологической и физической. С другой стороны, жизнь без вещества кажется абсолютно невозможной. Отказ от зависимости означает столкновение с тем ужасом отделения и угрожающего смертью одиночества, от переживания которого зависимость и защищала.

Состояние бессилия.

У человека нет сил жить в зависимости и нет способов жизни без вещества. Это переживается как тупик, ловушка. Острое чувство бессилия. Это очень важный момент. Чувство бессилия мучительно и фрустрирующе, в нем трудно оставаться, естественная реакция на переживание бессилия – гнев и отчаяние, страх, стыд, чувство несправедливости происходящего, стремление найти выход там, где его уже нет.

Это тупик, о котором писал и Перлз и Франкл: личность не может выживать дальше используя старые способы, для выживания необходимы новые способы адаптации, пересмотр представления и себе и о мире, поиск новых путей взаимодействия с ним, в противном случае – неминуема физическая и психическая смерть личности.

С точки зрения гештальтподхода бессилие — это состояние тупика, предельно напряженное, взрыв во внутрь, то есть острое переживание отчаяния, ужаса, исчерпанности сил, отсутствия возможности жить так, как человек умеет.

С экзистенциальной точки зрения это переживание отчаяния, потери смысла текущего существования, его безнадежности, столкновение со своим одиночеством в мире, где каждый может отвечать только за свои чувства и только свою жизнь.

Сопротивление.

Предлагая отказаться от зависимости, мы предлагаем вновь пережить детскую травму, сознательно решиться на это. В состоянии бессилия каждый человек начинает остро сознавать, что дальше зависимые отношения продолжаться не могут, с объектом зависимости придется расстаться, это переживается как тяжелая потеря. И это сознавание запускает реакцию острого горя. Сначала отрицание, потом гнев, которые порождены чувством собственного бессилия, а дальше самый главный, поворотный момент: либо человек в отчаянии обращается за помощью, доверяется кому-то и начинает вместе с ним искать новые способы выживания, либо он находит еще одно компромиссное решение, возможно, старое, но позволяющее продолжить прежнюю жизнь еще какое-то время, хотя бы самое короткое, неважно.

Мы говорим, что сработали механизмы защиты, вернувшие человека в слияние, выведшие его из состояния бессилия. Человек снова знает, что надо делать, он не бессилен, у него нет риска пережить снова ужас отделения.

Очень не хочется переживать физическую и психологическую ломку – синдром отмены вещества, искать способы примириться с отказом от самого главного, что регулировало его жизнь и было основным источником удовольствия в ней, учиться жить в новом мире, а самое главное – самому принимать решения, отвечать за свои поступки. Ответственность за себя – это то, что наиболее трудно реализовать, особенно в острых жизненных ситуациях, когда от собственного поступка и решения зависят значимые отношения и благополучие. У зависимого человека всегда был универсальный способ избегания ответственности – предъявление своей беспомощности перед мощной разрушительной силой, против которой он ничего не может поделать, перед объектом зависимости.

За время употребления болезнь тесно переплелась с личностью. Причем сначала болезнь использовала защитные механизмы личности для оправдания своего употребления, а потом, когда личность достаточно ослабла под влиянием веществ, которые парализовали ее саморегуляцию, болезнь сформировала свои защитные механизмы, которыми стала поддерживать личность опять-таки для продолжения употребления. Употребление к этому времени заменило естественную саморегуляцию, сведя ее к химической, саму способность прогнозировать, ставить цели и добиваться их осуществления.

Этот способ личность просто так не отдаст, она будет защищать зависимость, ставшую для нее «костылем». Избегается осознавание тупика, того, во что превратилась жизнь. Эти круги отрицания тупика могут повторяться очень долго, и каждый раз весь сценарий оказывается тем же самым. «Проскочив» точку тупика, человек продолжает повторять только то, что он уже умеет, что его разрушает, но что избавляет его от переживания своего бессилия.

Только «задержавшись» в тупике, то есть в переживании бессилия, есть шанс для изменения зависимого поведения. Потому что только в тупике человек ясно понимает, что у него нет больше шанса выжить по-старому и сам инстинкт самосохранения заставляет его искать другой путь. Если невозможность невозвращения неочевидна, зависимое поведение будет продолжаться.

Защитные механизмы и манипуляции зависимых. Защиты второго уровня.

Для возобновления болезни личность формирует особые механизмы защиты. Отрицание реальности. Зависимый формирует «вторую реальность» на основе искажения контакта, замыкания его на себе самом, не взаимодействии с миром. Эта другая реальность формируется на основе собственных страхов, интроектов и проекций, в которой «все не так уж плохо». В этой реальности его беды преуменьшаются (у меня не все так уж и плохо), им находятся разумные объяснения («Я сам виноват» или «Это естественно в таких условиях»), они проецируются («Вот у Васи действительно все плохо»).

Подавление чувствительности, депрессия, отказ от попыток позаботиться о себе.

Когда становится совсем плохо, зависимый идет лечиться. Однако, целью этого лечения является не прекращение зависимых отношений, а поиск еще какого-то компромисса. Поэтому зависимые реагируют очень негативно, когда им предлагают совсем отказаться от объекта зависимости.

Начинаются манипуляции терапевтом.

Целью этого манипулирования становится демонстрация невозможности прервать употребление и нахождение для этого веских оснований для себя самого, для терапевта, для близких. Кроме того, важно, чтобы кто-то взял на себя ответственность за лечение, то есть признался бы, что у него есть предложения для зависимого, и он хочет ему помочь. Все контакты с окружающими строятся так, чтобы добиться этих целей.

-

Зависимый жалуется на отсутствие выхода, бессилие, говорит о желании справиться с зависимостью. При этом он представляет ситуацию так, чтобы невозможность этого для самого зависимого стала очевидным для терапевта. На самом деле просто ни один их выходов зависимому не нравится. Но своим аффектом беспомощности и отчаяния зависимый легко может убедить в невозможности что-либо поделать. Зависимый представляет себя «жертвой» ужасной болезни. Здесь он аппелирует к мощным социальным интроектам запрещающим обижать слабого и предписывающим спасать слабых, особенно, если они просят о помощи.

Это можно легко сделать, если переводить отношения зависимый – объект зависимости в отношения терапевт – объект зависимости, избегая отношений терапевт – зависимый. В этом случае бессилие будет чувствовать не зависимый, а терапевт, который вынужден «побеждать» вещество или искать способ его контролировать, чтобы помочь зависимому, то есть зависимый вовлекает терапевта в конкуренцию с веществом вместо себя, а зависимый останется в стороне от борьбы и конкуренции, в которой он сам давно уже проиграл и знает об этом. Теперь он получит дополнительные доказательства невозможности прекращения зависимого поведения, а лишь возможность «снижения его вреда». Зависимый становится типичной «жертвой», которая стравливает своего «тирана» и терапевта, а сама остается в стороне. Зависимый находится в слиянии со своим объектом и не выделяет себя в тех отношениях. В отношениях с терапевтом зависимый точно знает, чего он хочет: возобновить зависимое поведение, убедить терапевта в невозможности его прекращения.

-

Манипуляция в том, что их беспомощность предполагает их пассивность и всю работу предлагают сделать терапевту.

-

При этом зависимый предлагает терапевту воздействовать не на него самого, сам-то он ничего не может, он слаб, а на объект зависимости, которого просто нет в кабинете, он вынуждает терапевта перестать сознавать себя, включившись в чужую борьбу, забыв, а есть ли его личный интерес в ней, и в чем он.

В результате терапевт будет переживать тупик в отношениях с пациентом, потеряв возможность хоть как-то продуктивно действовать, а пациент теперь точно знает, что ему делать: возобновить зависимое поведение, терапевт подтвердил своим бессилием, что ничего другого делать невозможно. Каждый раз, обращаясь за помощью и сочувствием к окружающим, зависимый фактически умножает для себя доказательства невозможности вырваться из зависимых отношений. Здесь терапевта подстерегает слияние с социальным интроектом, импульс к спасению, идущий от чувства вины выжившего, от чувства вины за невозможность помочь и зря взятые деньги, сознавание своей некомпетентности и непонимание, в чем эта некомпетентность, провокация конкуренции с веществом.

-

Помимо перекладывания ответственности и попыток убедить терапевта в невозможности прекращения употребления, попыток заставить терапевта конкурировать с веществом, зависимые могут предъявлять тяжелые абстинентные симптомы, чтобы испугать терапевта и вынудить его прекратить работу на отделение пациента от объекта зависимости. Возможно использование позиции больного, чтобы избежать дальнейшей ответственности и социальных действий.

-

Прямое выражение агрессии, запугивание терапевта. Оно начинается, когда терапевт привлекает внимание зависимого к его собственным действиям, безответственности, то есть фрустрирует планы зависимого. Такие действия терапевта вызывают обиду «и так достаточно несчастной жертвы», позволяя «с горя» обвинять терапевта в провокации употребления или сразу возвращаться к старому способу «самоподдержки». Если говорить языком гештальттерапии, то зависимый прерывает контакт с собой и окружающими с помощью проекции агрессии или отвержения, будучи неспособным выдержать напряжение, связанное с развитием цикла контакта, в психоанализе это взаимодействие может быть описано как проективная идентификация.

-

Само переживание бессилие становится инструментом манипулирования. Оно легко признается уставшим от борьбы пациентом, который рассчитывает спихнуть работу на терапевта. Оно же перестает признаваться, когда это не удается, потому что его искреннее признание предполагает отказ от зависимости, а это не входит в планы пациента. И начинается прямое агрессивное стравливание вещества и терапевта в попытках доказать, что терапевт ничего не может сделать. Теперь терапевта можно обесценить и употреблять дальше. Нет «управы» на вещество ни у кого, а значит, придется жить так дальше.

Так внешняя конкуренция с объектом зависимости становится внутренней, по сути своей не меняясь – основные идеи о собственной исключительности, возможности когда-нибудь контролируемого, безопасного возвращения к прежним стереотипам отношений остаются те же. Теперь принятие своего бессилия перед объектом становится психологически не выгодным, то есть мешающим контакту с ним. Теперь принятие бессилия означает сознавание того факта, что любой такой «контакт» заканчивается его «победой» и ставит пациента перед необходимостью сознательного и ответственного выбора: жить в зависимых отношениях или без них, иметь дело с последствием своих поступков, самому управлять своей жизнью. Признание своего поражения в этой «борьбе» с объектом зависимости открывает путь к спасению.

Если же человек действительно «созрел» для сознательного изменения своих отношений с миром и самим собой и готов прикладывать усилия для своего освобождения, можно обнаружить на первый взгляд парадоксальную ситуацию: то самое бессилие, которое легко принималось в период активной зависимости, теперь отвергается. Зависимый человек всячески избегает сталкивать со своими чувствами и поступками, связанными с проявлением его бессилия, вспоминает о «хороших денечках», игнорирует помощь, уверяет себя и других, что он может справиться со своими проблемами сам, что он не такой уж больной и беспомощный как о нем думают.

Прекращение употребления означает совсем другой способ жизни, забытый или почти незнакомый, напряжение, систематическую деятельность, разумные и необходимые самоограничения, обнаружение рядом с собой огромного мира, наполненного чужими желаниями, такими же настойчивыми, как и свои собственные. Это трудно, если жизнь остается пустой и переживается с позиции беспомощности, «жертвы обстоятельств». Это возможно, если человек «вкладывает» все свои силы в поиск новых путей существования и не теряет надежду. Поэтому восстановление личности от последствий употребления начинается с восстановления главных человеческих ценностей – безопасности, собственной жизни, отношений, своего труда.

Задачей терапевта является возвращение пациента к отношениям между самим пациентом и объектом зависимости. Пациент учится осознавать свои чувств в этих отношениях, различать свои собственные желания, восстанавливает сознавание точки жизни, в которой он оказался, последствия своей зависимости. Постепенно пациент начинает сознавать, что происходящее с ним творит он сам, это его выборы, его действия, его ответственность. В результате этой работы пациент оказывается перед своим бессилием жить так, как он жил до этого и сохранять физическое и психическое здоровье.

Терапевт удерживает пациента в контакте со своими чувствами, ощущениями и в контакте. Терапевт удерживает пациента в контакте с собой и обращает внимание пациента, что его чувства возникают сейчас в реальном взаимодействии. Так терапевт помогает выйти из слияния. Сначала пациент и терапевт сталкиваются с бессилием. Причем именно терапевт сначала сообщает о своем бессилии продолжать искать выходы для клиента, который остается в своей ситуации. Это оставляет клиента наедине со своими чувствами, и именно в этом момент начинается бессилие клиента, вынужденность выбора осознается как неизбежность. Терапевт имеет ограниченные возможности: он не может анестезировать, свою боль клиент переживет сам, терапевт будет рядом и это немного смягчит удар. Это момент экзистенциальной истины и переживание своей отдаленности от любого человека в мире. Только переживание бессилия дает возможность осознать, куда привела человека зависимость, в какой степени разрушены его жизнь, личность, отношения с миром, осознать то отсутствие перспективы, тупик, из которого есть только два выхода (два – потому что долго оставаться в тупике, на самом пике амбивалентности, просто энергетически невозможно): полная гибель личности, полное подчинение зависимости или решительное изменение жизни, прекращение, прерывание зависимого поведения. Без добровольного согласия пережить этот тупик и необходимость выбора освобождение от зависимости невозможно. Только оказавшись в тупике, пережив психологическую смерть, пережив весь ужас и отчаяние с этим связанные, свою беспомощность и бессилие жить по – старому, простившись и приняв свое прошлое, включив его в свое Я, возможно возродиться для другого способа жизни, «взорваться» не внутрь себя (уйдя в депрессию, в ступор), а во вне – всей силой своих чувств, направляющих и дающих мощный ресурс для движения вперед.

Человек оказывается перед необходимостью, просто вынужденностью, выхода из «слияния», восстановление контакта с реальностью, со своими чувствами и потребностями, так как дальнейшее пребывание в «слиянии» вместо облегчения стало источником разрушения личности. С экзистенциальной точки зрения это момент осознавания необходимости и неизбежности принятия собственного решения и совершения собственного выбора относительно направления своей жизни, сознавание степени своей готовности следовать выбранному пути и самому отвечать за последствия своих дальнейших поступков.

Клиент «предлагает» терапевту вместо себя проявить агрессию к этому интроекту, бороться с ним, превращая свои отношения с терапевтом в отношения терапевта со своим мучителем, в этих отношениях терапевт непременно проиграет, потому что клиент «провалит» все предложения терапевта своим бездействием. В этом проявляется амбивалентность клиента: он хочет улучшить свою жизнь, но очень боится изменений. Терапевт ничего не может сделать с мучителем вместо клиента, то есть никак не может реально улучшить жизнь клиента. Клиент демонстрирует свои страдания и может обоснованно получать сочувствие от терапевта, сочувствие и подтверждение его мучений – все, что может сделать терапевт, бессильный помочь в реальных изменениях, а потому и виноватый. (У терапевта бывает ощущение, что он чего-то не может и чувствует себя виноватым за то, что деньги берет, но чего-то не умеет. На самом деле и правда не умеет: выражать свою агрессию и заботиться о себе). На самом деле, именно этого клиенту и надо: он ничего не меняет в своей жизни, однако, у него появляется возможность куда-то сплавлять свою агрессию и недовольство. Если терапевт тоже не умеет выражать агрессию, попадает в слияние с клиентом и перестает чувствовать свою усталость, разочарование таким контактом, если у него тоже есть интроект, запрещающий агрессию, то в какой-то момент клиент, «напитавшись» от терапевта, уйдет, обесценив его помощь – по сути, в жизни клиента ничего не изменилось, а жалеть его могут и бесплатно. Через некоторое время зависимый опять начнет нуждаться в помощи, его жизнь опять ухудшиться, он захочет ее изменить и пойдет искать другого терапевта, потому что предыдущий не смог помочь, а может быть другой скажет, что же ему надо делать.

********************************************************************************************************

Ксения Аляева

Ксения Аляева