-Рубрики

- 1-Русские художники 14-18 в.в. (43)

- 2-Русские художники 19 в.-I (50)

- 3-Русские художники 19 в.-II (43)

- 4-Русские и советские художники 19 в. (19)

- 5-Русские и советские художники 19-20 в.в. (50)

- 6-Художники СССР 20 в. (50)

- 7-Советские и постсоветские художники (43)

- Авиация, воздухоплавание-1 (50)

- Авиация, воздухоплавание-2 (14)

- Архитектура (30)

- Война 1941-45(1) (50)

- Война 1941-45(2) (50)

- Война 1941-45(3) (50)

- Война 1941-45(4) (29)

- Города и объекты России и СССР-1 (50)

- Города и объекты России и СССР-2 (50)

- Города и объекты России и СССР-3 (50)

- Города и объекты России и СССР-4 (44)

- Зеркальные картины-1 (50)

- Зеркальные картины-2 (50)

- Зеркальные картины-3 (13)

- История России-1 (50)

- История России-2 (50)

- История России-3 (50)

- История России-4 (50)

- История России-5 (18)

- Картины русских и советских художников-1 (50)

- Картины русских и советских художников-2 (50)

- Картины русских и советских художников-3 (50)

- Картины русских и советских художников-4 (50)

- Картины русских и советских художников-5 (49)

- Кино и театр-1 (50)

- Кино и театр-2 (21)

- Культура, образование, искусство-1 (50)

- Культура, образование, искусство-2 (50)

- Культура, образование, искусство-3 (28)

- Международные праздники, организации, выставки-1 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-2 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-3 (46)

- Музеи мира-1 (50)

- Музеи мира-2 (35)

- Музыка-1 (50)

- Музыка-2 (7)

- Освоение космоса-1 (50)

- Освоение космоса-2 (50)

- Освоение космоса-3 (41)

- Писатели-1 (50)

- Писатели-2 (50)

- Писатели-3 (50)

- Писатели-4 (26)

- Природа-1 (50)

- Природа-2 (50)

- Природа-3 (50)

- Природа-4 (9)

- Революционеры, политические деятели-1 (50)

- Революционеры, политические деятели-2 (50)

- Революционеры, политические деятели-3 (40)

- Революция, Гражданская война (40)

- Республики и автономии СССР и России (49)

- Россия-1 (50)

- Россия-2 (23)

- Спорт-1 (50)

- Спорт-2 (50)

- Спорт-3 (50)

- Спорт-4 (8)

- СССР (Россия) и другие страны-1 (50)

- СССР (Россия) и другие страны-2 (11)

- СССР-1 (50)

- СССР-2 (50)

- СССР-3 (50)

- СССР-4 (50)

- СССР-5 (38)

- Театр (42)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-1 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-2 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-3 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-4 (23)

- Художники разных стран-1 (50)

- Художники разных стран-2 (50)

- Художники разных стран-3 (50)

- Художники разных стран-4 (50)

- Художники разных стран-5 (50)

- Художники разных стран-6 (50)

- Художники разных стран-7 (50)

- Художники разных стран-8 (50)

- Художники разных стран-9 (50)

- Художники разных стран_10 (50)

- Художники разных стран_11 (50)

- Художники разных стран_12 (50)

- Художники разных стран_13 (50)

- Художники разных стран_14 (50)

- Художники разных стран_15 (50)

- Художники разных стран_16 (50)

- Художники разных стран_17 (50)

- Художники разных стран_18 (50)

- Художники разных стран_19 (50)

- Художники разных стран_20 (50)

- Художники разных стран_21 (50)

- Художники разных стран_22 (50)

- Художники разных стран_23 (49)

- Художники разных стран_24 (50)

- Художники разных стран_25 (50)

- Художники разных стран_26 (50)

- Художники разных стран_27 (50)

- Художники разных стран_28 (50)

- Художники разных стран_29 (50)

- Художники разных стран_30 (50)

- Художники разных стран_31 (50)

- Художники разных стран_32 (50)

- Художники разных стран_33 (51)

-Фотоальбом

- Хайфа. Выставка цветов-2012

- 03:00 01.01.1970

- Фотографий: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

alexandre77

alibaba49

allasima

Andre_Art

Art_Dealer

beautyB

beryozk

Dariadna

Dyklida

elalaza

Estia_O

gallinnika

Ilikesea

Italina

kasiniya

L7753191

Lida_Avvakymova

Lida_shaliminova

lipa_fv

Metodika

Mmirage

Ostreuss

pmos_nmos

renics

stella4707

TEACHER_OF_PHYSICS

Tess_901

VALKOINEN

Алекс-Р

Александр_Рубцов

Алексей_Сила

Андрей_Лысенко

Ваша_Усадьба

Карина_1982

Коллекционер_картин

красавицу_видеть_хотите

Лезгафт

Людмила_Кононович

Москва-Хайфа

Муромлена

Наталья_Душкова

непослушник

Озёрный_житель

павел-друг

Пчёлка_Майя_1

таня7

Трехголовый

Фея_Розабельверде

эжейни

Юрий_Дуданов

-Постоянные читатели

ALEXANDR_RUBTSOV Andre_Art Art_Dealer Dariadna Dyklida Estia_O Ilikesea L7753191 Lida_Avvakymova Lida_shaliminova Metodika Mmirage Okluba Russian_Portrait Tess_901 alexandre77 alibaba49 allasima beryozk florabio gallinnika kaen05 kasiniya kom4949 neroyneko ninalvovna39 renics stella4707 tanztanya volynko Александр_Рубцов Андрей_Лысенко Ваша_Усадьба Веселая_петелька Диплом_на_заказ_Пишу ИМПРЕССИЯ Коллекционер_картин Лезгафт Людмила_Кононович Москва-Хайфа Муромлена Наталья_Душкова Озёрный_житель Пчёлка_Майя_1 Фея_Розабельверде Юрий_Дуданов крючкова_ирина павел-друг таня7 эжейни

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 6)

Дружба_Народов

Live_Memory

Страны_народы_история

Форум_народов_РФ

ledikava

Israel

-Статистика

Создан: 24.01.2010

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

В этой жизни определённо только то, что нет ничего определённого. /Плиний Старший/

Олимпиада-80 на марках 1979 года. Спортивная гимнастика |

В 1979 году продолжился выпуск марок, посвящённых Олимпиаде-80, с изображением олимпийских видов спорта и с наценками в фонд Олимпиады. На сей раз это спортивная гимнастика.

Серия сообщений "Спорт-2":

Часть 1 - Чемпионат мира по футболу - 1970

Часть 2 - Зимняя Олимпиада 1972 года в Саппоро

...

Часть 18 - Олимпиада-80 на марках 1978 года

Часть 19 - Олимпиада-80 на марках 1978 года. Парусная регата

Часть 20 - Олимпиада-80 на марках 1979 года. Спортивная гимнастика

Часть 21 - Хоккей-1979

Часть 22 - Олимпиада-80 на марках 1979 года. Игры с мячом

...

Часть 48 - Лёгкая атлетика в России и СССР

Часть 49 - Чемпионат мира по боксу 1989

Часть 50 - Чемпионат мира по футболу-1990

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Всемирный ветеринарный конгресс-1979 |

Всемирная ветеринарная ассоциация основана в 1863 (до 1959 - Постоянный комитет международных ветеринарных конгрессов). СССР входил в состав ВВА с 1928 года. ВВА 1 раз в 4 года проводит Всемирные ветеринарные конгрессы. Всего был 21 конгресс; первый - в 1863 в Гамбурге, последний - в 1979 в Москве. В работе конгресса приняли участие 4418 человек из 69 стран.

Серия сообщений "Международные праздники, организации, выставки-2":

Часть 1 - Всемирный фестиваль молодёжи 1957 года в Москве

Часть 2 - Международный институт театра и Всемирный день театра

...

Часть 23 - Международный союз охраны природы

Часть 24 - ОСС

Часть 25 - Всемирный ветеринарный конгресс-1979

Часть 26 - Национальная выставка СССР в Лондоне. 1979

Часть 27 - Международный год ребенка 1979

...

Часть 48 - Всемирная филателистическая выставка "Сингапур-95"

Часть 49 - ЮНИСЕФ (UNICEF)

Часть 50 - Всемирная филателистическая выставка "Москва-97".

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

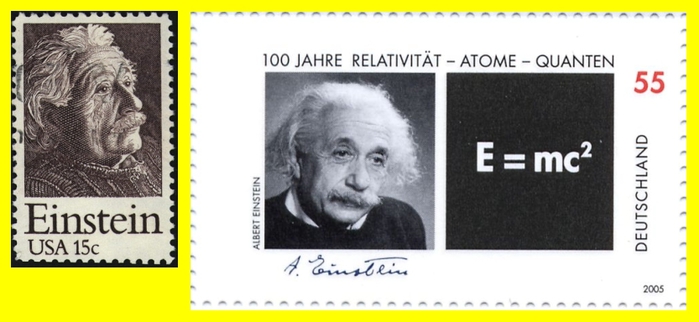

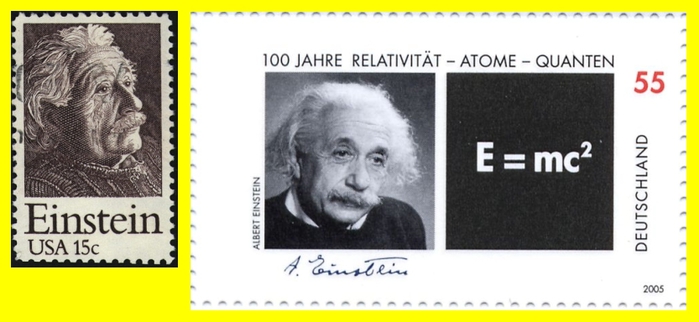

Альберт Эйнштейн - человек столетия |

Альберт Эйнштейн (1879-1955) - физик-теоретик, один из основоположников современной физики. Известен прежде всего как автор теории относительности. Эйнштейн внес также значительный вклад в создание квантовой механики, развитие статистической физики и космологии. Лауреат Нобелевской премии по физике 1921 («за объяснение фотоэлектрического эффекта»).

В 1905 в журнале «Анналы физики» вышли работы Эйнштейна, принесшие ему мировую славу. С этого исторического момента пространство и время навсегда перестали быть тем, чем были прежде (специальная теория относительности), квант и атом обрели реальность (фотоэффект и броуновское движение), масса стала одной из форм энергии (E = mc2).

В 1907 Эйнштейн распространил идеи квантовой теории на физические процессы, не связанные с излучением.

В конце 1909 Эйнштейн получил место экстраординарного профессора теоретической физики Цюрихского университета, затем последовало почетное приглашение на кафедру теоретической физики Немецкого университета в Праге.

В апреле 1914 Эйнштейн прибыл в Берлин, будучи уже членом Академии наук (1913), и приступил к работе в созданном Гумбольдтом университете – крупнейшем высшем учебном заведении Германии.

В 1916–1917 вышли работы Эйнштейна, посвященные квантовой теории излучения. В них он рассмотрел вероятности переходов между стационарными состояниями атома (теория Н.Бора) и выдвинул идею индуцированного излучения. Эта концепция стала теоретической основой современной лазерной техники.

К началу 1920 относятся первые организованные выходки против ученого. В феврале реакционно настроенные студенты вынудили Эйнштейна прервать лекцию в Берлинском университете и покинуть аудиторию. Вскоре началась планомерная кампания против создателя теории относительности. Ею руководила группа антисемитов, которая выступала под вывеской «Рабочее объединение немецких естествоиспытателей для сохранения чистой науки»; одним из ее основателей был гейдельбергский физик Ф.Ленард. В августе 1920 «Рабочее объединение» организовало в зале Берлинской филармонии демонстрацию против теории относительности. Вскоре в одной из газет появился призыв к убийству ученого, а спустя несколько дней в немецкой прессе были напечатаны сообщения, что Эйнштейн, оскорбленный травлей, намеревается покинуть Германию. Ученому была предложена кафедра в Лейдене, но он отказался, решив, что отъезд был бы предательством по отношению к тем немецким коллегам, которые его самоотверженно защищали, прежде всего к Лауэ, Нернсту и Рубенсу. Однако Эйнштейн выразил готовность принять звание экстраординарного почетного профессора в нидерландском Королевском университете, и голландская «выездная» профессура оставалась за ним вплоть до 1933.

Антисемитская травля в Берлине оказала существенное влияние на отношение Эйнштейна к сионизму. «Пока я жил в Швейцарии, я никогда не сознавал своего еврейства, и в этой стране не было ничего, что влияло бы на мои еврейские чувства и оживляло бы их. Но все изменилось, как только я переехал в Берлин. Там я увидел бедствия многих молодых евреев. Я видел, как их антисемитское окружение делало невозможным для них добиться систематического образования... Тогда я понял, что лишь совместное дело, которое будет дорого всем евреям в мире, может привести к возрождению народа». Таким делом ученый полагал создание независимого еврейского государства. Вначале он счел необходимым поддержать усилия по созданию Еврейского университета в Иерусалиме, что побудило его предпринять совместную поездку по США с главой сионистского движения, химиком Х.Вейцманом. Поездка должна была содействовать пропаганде сионистской идеи и сбору средств для университета. В США Эйнштейн прочел ряд научных докладов, в том числе в Принстонском университете.

Начиная с 1930 Эйнштейн проводил зимние месяцы в Калифорнии. В Пасаденском технологическом институте ученый читал лекции, в которых рассказывал о результатах своих исследований. В начале 1933 Эйнштейн находился в Пасадене, и после прихода Гитлера к власти никогда более не ступал на немецкую землю. В марте 1933 он заявил о своем выходе из Прусской Академии наук и отказался от прусского гражданства.

Находясь в США, ученый старался любыми доступными ему средствами оказывать моральную и материальную поддержку немецким антифашистам. Его очень беспокоило развитие политической ситуации в Германии. Эйнштейн опасался, что после открытия деления ядра Ганом и Штрассманом у Гитлера появится атомное оружие. Тревожась за судьбу мира, Эйнштейн направил президенту США Ф.Рузвельту свое знаменитое письмо, которое побудило последнего приступить к работам по созданию атомного оружия. Позднее ученый жалел об этом письме. Эйнштейн выступал с осуждением американской "атомной дипломатии".

После окончания Второй мировой войны Эйнштейн включился в борьбу за всеобщее разоружение. На торжественном заседании сессии ООН в Нью-Йорке в 1947 он заявил об ответственности ученых за судьбы мира, а в 1948 выступил с обращением, в котором призывал к запрещению оружия массового поражения. Мирное сосуществование, запрещение ядерного оружия, борьба против пропаганды войны – эти вопросы занимали Эйнштейна в последние годы его жизни не меньше, чем физика.

Умер Эйнштейн в Принстоне (США) 18 апреля 1955. Его прах был развеян друзьями в месте, которое должно навсегда остаться неизвестным.

Журнал Time назвал Альберта Эйнштейна Человеком Столетия, что является логичным результатом общемирового глубокого анализа пути человеческой цивилизации, заслуженной оценки значения его научных открытий, их влияния на научно-техническую революцию в мире, а также высочайшей гуманистической роли личности Альберта Эйнштейна.

В 1905 в журнале «Анналы физики» вышли работы Эйнштейна, принесшие ему мировую славу. С этого исторического момента пространство и время навсегда перестали быть тем, чем были прежде (специальная теория относительности), квант и атом обрели реальность (фотоэффект и броуновское движение), масса стала одной из форм энергии (E = mc2).

В 1907 Эйнштейн распространил идеи квантовой теории на физические процессы, не связанные с излучением.

В конце 1909 Эйнштейн получил место экстраординарного профессора теоретической физики Цюрихского университета, затем последовало почетное приглашение на кафедру теоретической физики Немецкого университета в Праге.

В апреле 1914 Эйнштейн прибыл в Берлин, будучи уже членом Академии наук (1913), и приступил к работе в созданном Гумбольдтом университете – крупнейшем высшем учебном заведении Германии.

В 1916–1917 вышли работы Эйнштейна, посвященные квантовой теории излучения. В них он рассмотрел вероятности переходов между стационарными состояниями атома (теория Н.Бора) и выдвинул идею индуцированного излучения. Эта концепция стала теоретической основой современной лазерной техники.

К началу 1920 относятся первые организованные выходки против ученого. В феврале реакционно настроенные студенты вынудили Эйнштейна прервать лекцию в Берлинском университете и покинуть аудиторию. Вскоре началась планомерная кампания против создателя теории относительности. Ею руководила группа антисемитов, которая выступала под вывеской «Рабочее объединение немецких естествоиспытателей для сохранения чистой науки»; одним из ее основателей был гейдельбергский физик Ф.Ленард. В августе 1920 «Рабочее объединение» организовало в зале Берлинской филармонии демонстрацию против теории относительности. Вскоре в одной из газет появился призыв к убийству ученого, а спустя несколько дней в немецкой прессе были напечатаны сообщения, что Эйнштейн, оскорбленный травлей, намеревается покинуть Германию. Ученому была предложена кафедра в Лейдене, но он отказался, решив, что отъезд был бы предательством по отношению к тем немецким коллегам, которые его самоотверженно защищали, прежде всего к Лауэ, Нернсту и Рубенсу. Однако Эйнштейн выразил готовность принять звание экстраординарного почетного профессора в нидерландском Королевском университете, и голландская «выездная» профессура оставалась за ним вплоть до 1933.

Антисемитская травля в Берлине оказала существенное влияние на отношение Эйнштейна к сионизму. «Пока я жил в Швейцарии, я никогда не сознавал своего еврейства, и в этой стране не было ничего, что влияло бы на мои еврейские чувства и оживляло бы их. Но все изменилось, как только я переехал в Берлин. Там я увидел бедствия многих молодых евреев. Я видел, как их антисемитское окружение делало невозможным для них добиться систематического образования... Тогда я понял, что лишь совместное дело, которое будет дорого всем евреям в мире, может привести к возрождению народа». Таким делом ученый полагал создание независимого еврейского государства. Вначале он счел необходимым поддержать усилия по созданию Еврейского университета в Иерусалиме, что побудило его предпринять совместную поездку по США с главой сионистского движения, химиком Х.Вейцманом. Поездка должна была содействовать пропаганде сионистской идеи и сбору средств для университета. В США Эйнштейн прочел ряд научных докладов, в том числе в Принстонском университете.

Начиная с 1930 Эйнштейн проводил зимние месяцы в Калифорнии. В Пасаденском технологическом институте ученый читал лекции, в которых рассказывал о результатах своих исследований. В начале 1933 Эйнштейн находился в Пасадене, и после прихода Гитлера к власти никогда более не ступал на немецкую землю. В марте 1933 он заявил о своем выходе из Прусской Академии наук и отказался от прусского гражданства.

Находясь в США, ученый старался любыми доступными ему средствами оказывать моральную и материальную поддержку немецким антифашистам. Его очень беспокоило развитие политической ситуации в Германии. Эйнштейн опасался, что после открытия деления ядра Ганом и Штрассманом у Гитлера появится атомное оружие. Тревожась за судьбу мира, Эйнштейн направил президенту США Ф.Рузвельту свое знаменитое письмо, которое побудило последнего приступить к работам по созданию атомного оружия. Позднее ученый жалел об этом письме. Эйнштейн выступал с осуждением американской "атомной дипломатии".

После окончания Второй мировой войны Эйнштейн включился в борьбу за всеобщее разоружение. На торжественном заседании сессии ООН в Нью-Йорке в 1947 он заявил об ответственности ученых за судьбы мира, а в 1948 выступил с обращением, в котором призывал к запрещению оружия массового поражения. Мирное сосуществование, запрещение ядерного оружия, борьба против пропаганды войны – эти вопросы занимали Эйнштейна в последние годы его жизни не меньше, чем физика.

Умер Эйнштейн в Принстоне (США) 18 апреля 1955. Его прах был развеян друзьями в месте, которое должно навсегда остаться неизвестным.

Журнал Time назвал Альберта Эйнштейна Человеком Столетия, что является логичным результатом общемирового глубокого анализа пути человеческой цивилизации, заслуженной оценки значения его научных открытий, их влияния на научно-техническую революцию в мире, а также высочайшей гуманистической роли личности Альберта Эйнштейна.

Серия сообщений "Учёные, изобретатели, конструкторы-3":

Часть 1 - Учёный, врач-терапевт Кончаловский

Часть 2 - Академик Минц - человек необычной биографии и судьбы

...

Часть 5 - Немного об академике Королёве

Часть 6 - Николай Вавилов - одна из жертв сталинского тоталитаризма

Часть 7 - Альберт Эйнштейн - человек столетия

Часть 8 - Ибн Сина Авиценна

Часть 9 - Академик Иоффе - Отец советской физики

...

Часть 48 - Академик Борис Петровский

Часть 49 - 200 лет использования газа в России. Инженер Пётр Соболевский 2011

Часть 50 - Врач-трансплантолог Шумаков

|

|

Процитировано 3 раз

Понравилось: 2 пользователям

Венера-11, Венера-12 |

Венера-11, Венера-12 - советские автоматические межпланетные станции (АМС), запущенные по программе исследования планеты Венера.

Старт АМС «Венера-11» был осуществлен 9 сентября 1978 года. Через пять суток, 14 сентября, стартовала также АМС «Венера-12», которая имела такую же конструкцию, что и «Венера-11».

23 декабря АМС Венера-11 достигла окрестностей планеты Венера. От орбитального модуля был отделён спускаемый аппарат (СА), который через двое суток, 25 декабря, вошёл в атмосферу Венеры. Информация с поверхности Венеры передавалась через орбитальный модуль, который оставался на орбите. Спускаемый аппарат продолжал работать в течение 95 минут. Спускаемый аппарат «Венеры-11» не смог передать изображения, так как не открылись защитные крышки камеры.

АМС Венера-12 достигла окрестностей планеты Венера 19 декабря. От орбитального модуля был отделён спускаемый аппарат (СА), который через двое суток, 21 декабря, вошёл в атмосферу Венеры. 25 декабря 1978 года спускаемый аппарат совершил мягкую посадку на поверхности Венеры. Информация с поверхности Венеры передавалась через орбитальный модуль, который оставался на орбите. Передача изображений не удалась из-за неоткрытия крышки камеры. Спускаемый аппарат продолжал работать в течение 110 минут.

Серия сообщений "Освоение космоса-2":

Часть 1 - День космонавтики-1972

Часть 2 - Космос глазами художника Андрея Соколова

...

Часть 28 - Союз-29 - Салют-6 - Союз-31

Часть 29 - Радиолюбительство

Часть 30 - Венера-11, Венера-12

Часть 31 - Союз-33. СССР-НРБ

Часть 32 - День космонавтики-1979

...

Часть 48 - Союз Т-7 - Салют-7 - Союз Т-5

Часть 49 - День космонавтики-1983

Часть 50 - Салют-7, Союз-Т (Березовой, Лебедев)

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Паровозы России и СССР |

2к. Пассажирский паровоз типа 1-3-0 серии А. 1878 г.

3к. Товарный паровоз типа 1-4-0 серии Щ. 1912 г.

4к. Пассажирский паровоз типа 2-3-1 серии Лп. 1915 г.

6к. Пассажирский паровоз типа 1-3-1 серии Cу. 1925 г.

15к. Грузовой паровоз типа 1-5-0 серии Л. 1947 г.

Паровоз является одним из уникальных технических средств, созданных человеком, и роль паровоза в истории трудно переоценить. Так, благодаря ему появился железнодорожный транспорт, и именно паровозы выполняли основной объём перевозок в XIX и первой половине XX века, сыграв колоссальную роль в подъёме экономики целого ряда стран. Паровозы постоянно улучшались и развивались, что привело к большому разнообразию их конструкций, в том числе и отличных от классической. Однако с середины XX века паровоз был вынужден уступить более совершенным локомотивам — тепловозам и электровозам, которые существенно превосходят паровоз по экономичности.

Как и у всех других типов локомотивов, у паровоза есть как преимущества, так и недостатки. Из преимуществ стоит отметить следующие:

...Относительная простота конструкции, благодаря чему их производство было довольно просто наладить на машиностроительном или металлургическом (например, Коломенский и Сормовский) заводе.

...Надёжность в эксплуатации, обусловленная уже упомянутой простотой конструкции, благодаря чему паровозы могут эксплуатироваться на протяжении более 100 лет.

...Высокая сила тяги при трогании с места.

...Многотопливность, то есть возможность работы практически на любом топливе, в том числе на дровах, торфе, угле, мазуте и т. п..

Недостатки паровоза:

...Крайне низкий КПД, который даже на последних паровозах составлял 5—9 %, что обусловлено низким КПД самой паровой машины, который не превышает 20 %, а также недостаточной эффективностью сгорания топлива в паровом котле и потерями тепла пара при передаче его от котла к цилиндрам.

...Необходимость в больших запасах воды.

...Высокая пожароопасность и опасность взрыва котла.

...Большое количество дыма и копоти, выбрасываемых в атмосферу паровозом.

...Тяжёлые условия труда локомотивной бригады.

Серия сообщений "СССР-4":

Часть 1 - Первые русские и советские автомобили

Часть 2 - Газета "Красная звезда"

...

Часть 20 - Ледоколы на марках 1978 года

Часть 21 - Союзпечать

Часть 22 - Паровозы России и СССР

Часть 23 - Первая пятилетка СССР

Часть 24 - Московское радио

...

Часть 48 - ВОКС-ССОД

Часть 49 - Локомотивы и вагоны советских железных дорог-1985

Часть 50 - Стаханов и его движение

Серия сообщений "История России-2":

Часть 1 - Подвиг русских моряков при землетрясении в Мессине

Часть 2 - Из истории русской почты

Часть 3 - Воссоединение Украины с Россией

Часть 4 - Паровозы России и СССР

Часть 5 - Куликовская битва

Часть 6 - Изобретатель сварки-россиянин Бенардос

...

Часть 48 - История Российского государства на марках России 2002 года. Александр I

Часть 49 - 100 лет Транссибирской магистрали. 2002

Часть 50 - Старинные экипажи на марках России 2002 года

|

|

Процитировано 3 раз

Понравилось: 5 пользователям

Радиолюбительство |

В декабре 1961 года в США был запущен первый радиолюбительский спутник OSCAR-1. Спутник проработал на орбите 22 суток. В дальнейшем по программе OSCAR в разных странах запущено более 70 любительских спутников. Первые советские радиолюбительские спутники РС-1 и РС-2 запущены 26 октября 1978 года с космодрома Плесецк. Надо полагать, финансирование изготовления и запуска этих спутников в СССР было произведено из госбюджета.

В декабре 1961 года в США был запущен первый радиолюбительский спутник OSCAR-1. Спутник проработал на орбите 22 суток. В дальнейшем по программе OSCAR в разных странах запущено более 70 любительских спутников. Первые советские радиолюбительские спутники РС-1 и РС-2 запущены 26 октября 1978 года с космодрома Плесецк. Надо полагать, финансирование изготовления и запуска этих спутников в СССР было произведено из госбюджета.Из истории радиолюбительской связи:

В России в 1905 году изобретатель Эрик Тигерстед построил дома искровый передатчик, выходил в эфир, мешая радиостанциям военно-морского флота, и даже был арестован по подозрению в шпионаже. Обвинение с него сняли благодаря заступничеству А. С. Попова.

В декабре 1915 г. в США вышел в свет первый номер журнала QST — первого в мире, полностью посвященного теме любительской радиосвязи. Издается по сей день.

В апреле 1927 года при Обществе друзей радио СССР была создана Центральная секция коротких волн (ЦСКВ), объединявшая любителей — владельцев передатчиков и наблюдателей (SWL). Начал выходить орган секции — первый в СССР специализированный журнал для коротковолновиков «RA-QSO-RK» (приложение к журналу «Радио всем»).

В сентябре-октябре 1927 г. был проведен первый Всесоюзный «test» (соревнования) по радиосвязи на КВ, в которых приняли участие коротковолновики Ленинграда, Москвы, Нижнего Новгорода, Омска и Томска

Радиоаппаратуру для полярной экспедиции У. Нобиле в 1928 г. на дирижабле «Италия» сконструировали и построили итальянские коротковолновики-любители. Сигнал о помощи после катастрофы дирижабля первым принял советский радиолюбитель Н. Шмидт на самодельный одноламповый приемник

С началом Великой Отечественной войны любительская радиосвязь в СССР была запрещена, все передатчики и приемники населению предписано сдать в местные органы Всесоюзного радиокомитета на временное хранение под расписку. Выдача разрешений возобновилась весной 1946 года, и первую лицензию получил Э. Т. Кренкель.

С 1951 до 1956 года советским радиолюбителям из политических соображений было запрещено проводить связи с коротковолновиками капиталистических стран. До того, с 1949 г., стали аннулировать разрешения у коротковолновиков-военнослужащих. В то же время в 1952—1953 г. радиосвязь на КВ официально стала видом спорта — были учреждены спортивные разряды и институт судей по радиоспорту.

На борту орбитальной станции «Мир» стояло оборудование для связи на любительских диапазонах.

Среди любителей-коротковолновиков есть королевские особы, президенты стран, общественные и политические деятели и прочие знаменитости.

Серия сообщений "Освоение космоса-2":

Часть 1 - День космонавтики-1972

Часть 2 - Космос глазами художника Андрея Соколова

...

Часть 27 - Союз-31 - Салют-6 - Союз-29. СССР-ГДР

Часть 28 - Союз-29 - Салют-6 - Союз-31

Часть 29 - Радиолюбительство

Часть 30 - Венера-11, Венера-12

Часть 31 - Союз-33. СССР-НРБ

...

Часть 48 - Союз Т-7 - Салют-7 - Союз Т-5

Часть 49 - День космонавтики-1983

Часть 50 - Салют-7, Союз-Т (Березовой, Лебедев)

|

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 1 пользователю

Воссоединение Украины с Россией |

Воссоединение Украины с Россией - историографический и публицистический термин, возникший в советской историографии, которым обозначают событие, заключавшееся в переходе Войска Запорожского и части подконтрольных ему территорий современной Украины (Гетманщина) в российское подданство в 1654 году.

В 1325 литовский князь Гедимин разбил русское войско князя Святослава в битве на реке Ирпень и завладел Киевским княжеством. Литовский князь Ольгерд, разбив армии Золотой Орды в сражении у Синих Вод в 1362, окончательно включает бо́льшую часть территории современной Украины до Чёрного моря в состав Великого княжества Литовского (заметим,что Куликовская битва произошла в 1380 году).

Вследствие добровольного объединения Великого княжества Литовского и Королевства Польского в единое государство — Речь Посполитую по Люблинской унии 1569 года Киевщина и другие земли перешли под власть Польши. Начался переход значительного числа знати в католицизм. Сопротивление наступлению католической церкви на украинские земли вызвало появление казческого движения.

В 1648 году казаки поднимают восстание.В битве при Жёлтых Водах казацко-крымское войско (казаками командовал Хмельницкий, а крымцами — Тугай-бей) одержало победу, разбив польский отряд Степана Потоцкого. В январе 1649 г. казаки торжественно входят в Киев.

Богдан Хмельницкий устанавливает контроль над территорией большей части современной Украины. В 1651 г. происходит Берестецкая битва, в которой войска Богдана Хмельницкого терпят поражение. Гетманщина в своём противостоянии с могущественной Речью Посполитой вынуждена была искать поддержки со стороны России. 1 октября 1653 был созван земский собор, на котором вопрос о принятии Богдана Хмельницкого с войском запорожским в московское подданство был решен утвердительно. В 1654 г. была созвана Переяславская Рада, просившая о принятии Войска Запорожского под протекторат русского царя (что впоследствии было названо историками «воссоединением Украины с Россией»). На тот момент у Богдана Хмельницкого остались только приднепровские земли, так что реального воссоединения не было, а договор с гетманом привел к русско-польской войне.

Украина включалась в состав Русского государства. Украинская местная администрация признавалась органом Русского государства и выполняла распоряжения царского правительства. Царь осуществлял свою власть на Украине при помощи гетмана, воевод, полковников и других представителей местной власти. Гетман сохранял свою административную власть и был зависим от царя. Из Москвы русское правительство прислало гетману булаву и другие знаки достоинства, а также печать с надписью: «Печать царского величества Малои Росии войска запорожского». Украинская казацкая старшина, шляхта и духовенство сохраняли право владения наследственными землями, а городское население — права самоуправления (Магдебургское право). Малороссы получили от Москвы все, что они просили.

В 1658 году после смерти Богдана Хмельницкого гетман Иван Выговский разрывает Переяславский договор 1654 года и заключает Гадячский договор с Речью Посполитой. Согласно статьям этого договора, Великое княжество Русское в составе Киевского, Черниговского и Брацлавского воеводств становилось третьим сувереном Речи Посполитой.

Серия сообщений "История России-2":

Часть 1 - Подвиг русских моряков при землетрясении в Мессине

Часть 2 - Из истории русской почты

Часть 3 - Воссоединение Украины с Россией

Часть 4 - Паровозы России и СССР

Часть 5 - Куликовская битва

...

Часть 48 - История Российского государства на марках России 2002 года. Александр I

Часть 49 - 100 лет Транссибирской магистрали. 2002

Часть 50 - Старинные экипажи на марках России 2002 года

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Союзпечать |

Союзпечать - существовавшая в советское время сеть организаций и предприятий по распространению периодических печатных изданий в системе Министерства связи СССР. С 1965 года в структуре этого ведомства действовало специализированное Центральное филателистическое агентство «Союзпечать», отвечавшее за подготовку и распространение филателистических материалов и литературы.

В структуру «Союзпечати» входили специализированные магазины, киоски, автоматы по продаже газет и журналов, все вместе составлявшие разветвленную сеть розничной торговли. С помощью этой сети, в дополнение к периодической печати, реализовывались филателистические материалы, книги, брошюры, изобразительная продукция, нагрудные знаки (значки) и некоторые другие товары массового спроса.

Распространение прессы и книжной продукции в дореволюционной России являлось важной составной частью инфраструктуры общества. Этим занимались артели и частные подписные конторы, в функции которых также входили расклеивание афиш, доставка по домам срочных писем и ценных бандеролей. На железнодорожных станциях с 1906 года действовала сеть киосков «Контрагентства А. С. Суворина», где продавались газеты и журналы. В ноябре 1917 года частное предприятие Суворина было национализировано.

Благодаря усилиям по развитию индустрии подписки и розницы, к началу 1941 года общий разовый тираж городских и районных газет достиг 10,5 млн экземпляров, а общий разовый тираж журналов — 11,5 млн. В городах, на железнодорожных станциях и в селах Советского Союза на тот момент имелось около 5500 киосков «Союзпечати».

Филателистические материалы продавались в магазинах и киосках «Союзпечати» по государственным ценам. Для снабжения членов Всесоюзного общества филателистов (ВОФ) коллекционными материалами в торговых точках «Союзпечати» была введена абонементная система. В торговую сеть «Союзпечати» поступали также для продажи другие филателистические товары. Кроме того, ЦФА «Союзпечать» занималось распространением наборов коллекционных почтовых марок — в виде тематических и годовых сброшюрованных тетрадок и расфасованных в пакетах наборов. Они были главным образом предназначены для начинающих филателистов. В период с 1969 по 1987 год агентство отвечало за выпуск журнала «Филателия СССР».

Серия сообщений "СССР-4":

Часть 1 - Первые русские и советские автомобили

Часть 2 - Газета "Красная звезда"

...

Часть 19 - Выпуск стандартных марок 1978 года

Часть 20 - Ледоколы на марках 1978 года

Часть 21 - Союзпечать

Часть 22 - Паровозы России и СССР

Часть 23 - Первая пятилетка СССР

...

Часть 48 - ВОКС-ССОД

Часть 49 - Локомотивы и вагоны советских железных дорог-1985

Часть 50 - Стаханов и его движение

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Ледоколы на марках 1978 года |

Ледокол "Василий Прончищев". В 1961 г, на Адмиралтейском заводе спущено на воду головное судно большой серии вспомогательных ледоколов Василий Прончищев. Было построено более пятнадцати ледоколов этого типа. Судно спроектировано как ледокол-буксир, предназначенный для проводки судов в ледовых условиях портов и припортовых вод, их околки, буксировки, кантовки и швартовки. Ледокол назван в честь русского полярного исследователя Василия Васильевича Прончищева (1702-1736).

Ледокол "Капитан Белоусов". Дизель-электрический ледокол. Построен в 1953 году на Хельсинкской верфи Вяртсиля по заказу СССР. В настоящее время ледокол принадлежит Мариупольскому морскому торговому порту и в зимний период выполняет работу по проводке судов в Азовском море. Является единственным ледоколом Украины. Назван в честь Михаила Прокофьевича Белоусова (1904-1946) - участник папанинской экспедиции 1940 года.

Ледокол "Москва". Построен в Финляндии на Хельсинкской верфи Вяртсиля по заказу СССР. Спущен на воду в январе 1956 года. По мощности и водоизмещению ледокол "Москва" на то время являлся вторым ледоколом в мире (после атомохода "Ленин".

Ледокол "Адмирал Макаров". Дизельный полярный ледокол. Построен в Финляндии на Хельсинкской верфи Вяртсиля по заказу СССР в 1975 году.

Атомный ледокол "Ленин". Первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой. Построен в СССР, в первую очередь, для обслуживания Северного морского пути. Судно было заложено в августе 1956 года на судостроительном заводе им. А.Марти в Ленинграде. Спущен на воду в декабре 1957 года. Ядерная энергетическая установка смонтирована в 1958—1959 годах. Ледокол «Ленин» проработал 30 лет и в 1989 году был выведен из эксплуатации и поставлен на вечную стоянку в Мурманске. Сейчас на ледоколе действует музей.

Атомный ледокол "Арктика". Второй в мире атомный ледокол, первое судно, достигшее Северного полюса в надводном плавании в 1977 году. Заложен в июле 1971 года на Балтийском заводе в Ленинграде. Спуск на воду произведен в декабре 1972 года. Приём в эксплуатацию в апреле 1975 года. Выведен из эксплуатации в августе 2008 г.

Серия сообщений "СССР-4":

Часть 1 - Первые русские и советские автомобили

Часть 2 - Газета "Красная звезда"

...

Часть 18 - Газопровод "Союз"

Часть 19 - Выпуск стандартных марок 1978 года

Часть 20 - Ледоколы на марках 1978 года

Часть 21 - Союзпечать

Часть 22 - Паровозы России и СССР

...

Часть 48 - ВОКС-ССОД

Часть 49 - Локомотивы и вагоны советских железных дорог-1985

Часть 50 - Стаханов и его движение

|

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 1 пользователю

Союз-29 - Салют-6 - Союз-31 |

15 июня 1978 года с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель с космическим кораблем «Союз-29», на борту которого находился экипаж в составе командира корабля летчика-космонавта СССР Ковалёнка Владимира Васильевича (2-й полёт) и бортинженера Иванченкова Александра Сергеевича (1-й полёт).

Это была 4-я экспедиция на станцию "Салют-6". На станции "Салют-6" проходила совместная работа с 5-й и 6-й экспедициями..Во время работы экипаж принял две международные экспедиции: советско-польскую (Пётр Ильич Климук и Мирослав Гермашевский) и советско-немецкую (Валерий Фёдорович Быковский и Зигмунд Йен). 29 июля совершил выход в открытый космос совместно с Иванченковым, продолжительность пребывания вне корабля составила 2 часа 5 минут. Через 140 суток 2 ноября 1978 года космонавты вернулись на землю на корабле "Союз-31".

Серия сообщений "Освоение космоса-2":

Часть 1 - День космонавтики-1972

Часть 2 - Космос глазами художника Андрея Соколова

...

Часть 26 - Союз-30 - Салют-6 - Союз-29. СССР - ПНР

Часть 27 - Союз-31 - Салют-6 - Союз-29. СССР-ГДР

Часть 28 - Союз-29 - Салют-6 - Союз-31

Часть 29 - Радиолюбительство

Часть 30 - Венера-11, Венера-12

...

Часть 48 - Союз Т-7 - Салют-7 - Союз Т-5

Часть 49 - День космонавтики-1983

Часть 50 - Салют-7, Союз-Т (Березовой, Лебедев)

|

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 1 пользователю

Из истории русской почты |

4к. Первое упоминание о посылке вестей на Руси. Летописец Нестор.

6к. Берестяные грамоты - письма XII в.

10к. Пеший гонец. Инициал из рукописной книги 14 века.

12к. Ямская гоньба. Из книги С. Герберштейна. 16 век.

16к. Ямской приказ. С клейма 17 века.

На марке России 1994 года изображена эмблема Российской почты, одной из старейших почтовых служб в мире.

Серия сообщений "История России-2":

Часть 1 - Подвиг русских моряков при землетрясении в Мессине

Часть 2 - Из истории русской почты

Часть 3 - Воссоединение Украины с Россией

Часть 4 - Паровозы России и СССР

...

Часть 48 - История Российского государства на марках России 2002 года. Александр I

Часть 49 - 100 лет Транссибирской магистрали. 2002

Часть 50 - Старинные экипажи на марках России 2002 года

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Московский научно-исследовательский онкологический институт |

Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П. А. Герцена - первый в России и один из старейших онкологических институтов в мире.

Инициатором создания предназначенного специально для лечения и изучения злокачественных опухолей учреждения был заведующий кафедрой госпитальной хирургии Московского университета профессор Лев Львович Левшин (1842—1911). На мысль о необходимости подобного учреждения его навело непростое положение вещей в онкологической сфере, сложившееся на рубеже XIX—XX столетий: от злокачественных опухолей в это время в Российской империи погибало более 160 тысяч человек в год. Л. Л. Левшин организовал сбор пожертвований на строительство онкологического института и 12 (24) февраля 1898 года выступил на заседании правления Московского университета с предложением об открытии «лечебницы-приюта для одержимых раком и другими злокачественными опухолями», а также ходатайствовал о принятии университетом 150 тысяч рублей, жертвуемых на эти цели, чем было положено основание новому институту.

18 ноября (1 декабря) 1903 года институт, рассчитанный на 65 больных, был открыт. Первый взнос на постройку института в размере 150 тысяч рублей и значительная часть средств, поступивших впоследствии, были пожертвованы членами семьи Морозовых, которые владели фабриками по производству хлопчатобумажной ткани; поэтому институт до 20-х годов XX века назывался институтом имени Морозовых. До 1905 года все врачи института работали бесплатно. Первым директором института стал профессор Л. Л. Левшин.

Длительный перерыв в научно-исследовательской работе института, вызванный Первой мировой и гражданской войнами, закончился в 1922 году, кода институт был слит с кафедрой общей хирургии 1-го Московского государственного университета, а во главе объединённого учреждения встал профессор Пётр Александрович Герцен, остававшийся директором института до 1934 года. При Герцене была произведена его значительная реорганизация института. В результате проведённых преобразований институт был выведен в число ведущих учреждений онкологического профиля в СССР, где больные с опухолями получали медицинскую помощь по всем правилам передовой на то время науки.

В 1935 году институт был преобразован в Центральный объединённый онкологический институт Наркомздрава РСФСР и Мосгоpздpавотдела. В 1947 году после смерти П. А. Герцена институту было присвоено его имя.

Серия сообщений "Города и объекты России и СССР-2":

Часть 1 - Давно не бывал я в Донбассе

Часть 2 - Историко-архитектурные памятники России

...

Часть 17 - Туризм по Золотому кольцу России

Часть 18 - Туризм по Золотому кольцу России (продолжение-1)

Часть 19 - Московский научно-исследовательский онкологический институт

Часть 20 - Туризм по городам Кавказа и Средней Азии

Часть 21 - Туризм по городам Олимпиады-80

...

Часть 48 - Новгородский кремль на марках России 1993 года

Часть 49 - Архитектура Московского Кремля. Продолжение серии. 1993

Часть 50 - Гражданская архитектура Москвы XVI-XVII вв. на марках России 1995 года

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Шедевры древнерусской культуры |

Эта маленькая, изящная церковь построена на небольшом холме, на приречном лугу, там, где Нерль впадает в Клязьму. Во всей русской архитектуре, создавшей столько непревзойденных шедевров, вероятно, нет памятника более лирического. Этот удивительно гармоничный белокаменный храм, органично сливающийся с окружающим пейзажем, называют поэмой, запечатленной в камне. Предание рассказывает, что князь Андрей Боголюбский построил храм Покрова на Нерли после кончины своего любимого сына Изяслава – в память о нем. Вероятно, поэтому светлой грустью веет от этой уединенно стоящей на берегу Нерли церкви. Церковь Покрова на Нерли построена в 1165 году. Исторические источники связывают ее возведение с победоносным походом владимирских полков на Волжскую Булгарию в 1164 году. В этом походе и погиб молодой князь Изяслав.

Чудо Георгия о змие — описанное в житии святого великомученика Георгия Победоносца спасение им царевны от змея (дракона), совершенное им, согласно большинству указаний, уже после смерти. Получило отражение в иконографии данного святого, став самым узнаваемым его изображением.

В Третьяковскую галерею икона поступила из Музея иконописи и живописи им. И. С. Остроухова в 1929 году.

Царь-пушка отлита из бронзы во времена правления царя Фёдора Ивановича, на Пушечном дворе. Лафеты и декоративные ядра для пушки, украшенные литыми орнаментами, изготовили на петербургском заводе Берда, по эскизу архитектора А. П. Брюллова и чертежам инженера П. Я. де Витте. Стрелять такими ядрами орудие не может. По строению ствола Царь-пушка оказалась классической бомбардой, предназначенной для стрельбы каменными ядрами весом около 800 кг.

Изначально задуманная для обороны Кремля oт захватчиков, Царь-пушка была установлена на пушечном раскате (специальный деревянный настил из бревен) около Лобного места на Красной площади, однако в боевых действиях не участвовала.

Серия сообщений "Культура, образование, искусство-1":

Часть 1 - Древняя культура Ирана

Часть 2 - Музеи Москвы

...

Часть 40 - Кустодиев на марках 1978 года

Часть 41 - Петров-Водкин на марках 1978 года

Часть 42 - Шедевры древнерусской культуры

Часть 43 - Народные художественные промыслы на марках 1979 года

Часть 44 - Советский цирк

...

Часть 48 - Билибин. Иллюстрации к русским сказкам. 1984.

Часть 49 - Народный эпос на марках СССР 1988 года

Часть 50 - Народный эпос на марках СССР 1989 года

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Туризм по Золотому кольцу России (продолжение-1) |

На марках выпуска 1978 года представлены четыре города Золотого кольца: Загорск (Сергиев Посад), Ростов Великий, Переславль Залесский, Ярославль.

Загорск (Сергиев Посад). Город в Московской области, в 52 км от Москвы. Возник из нескольких поселений в конце XIV-начале XV вв. вокруг Троице-Сергиева монастыря (с 1744 г. — Лавры), основанного в 1337 г. преподобным Сергием Радонежским.

В начале XVIII века сёла, расположенные неподалёку от монастыря слились в одно торгово-промышленное селение — посад. В 1782 году по указу Екатерины II он получил статус города и был назван Сергиевский Посад.

В 1919 году получил название Сергиев, а в 1930 году был переименован в Загорск в честь революционного деятеля Владимира Михайловича Лубоцкого (Загорского). В 1991 году городу вернули историческое название Сергиев Посад, правда несколько видоизменённое.

Самой примечательной городской достопримечательностью и историческим центром города является ансамбль Троице-Сергиевой лавры. В смутное время – в 1608-1609 годах – Сергиево-Посадская земля стала одним из центров отпора интервентам – в течение 16 месяцев Троице-Сергиева Лавра держала оборону от осаждавших ее поляков. В 1689-м году за стенами монастыря от сторонников своей сестры царевны Софьи укрывался молодой Петр. После чего вступил в Москву единовластным правителем Российским – именно из нынешнего Сергиева Посада.

Сергиев Посад издавна славен народными промыслами: резьбой по дереву (Богородская резьба) и изготовлением игрушек. Здесь создавались российские куклы и другие игрушки. Начало игрушечного резного промысла в Сергиевом Посаде относится к первым десятилетиям XVI века. К концу прошлого века этот город уже стал столицей игрушечного промысла России.

Ростов Великий – один из старейших русских городов, первое упоминание о нем в летописях относится к 862 году. В домонгольский период Ростов был важным политическим и экономическим центром на северо-восточных рубежах Киевской Руси. Это значение подчеркивается тем, что киевские князья отправляли княжить в Ростов своих сыновей. В разное время ростовский престол занимали сыновья крестителя Руси Владимира Красное Солнышко Ярослав (позже прославившийся как киевский князь Ярослав Мудрый) и Борис (он и его брат Глеб, князь муромский, убитые другим своим братом Святополком Окаянным, стали впоследствии первыми русскими святыми). Сын Ярослава Мудрого великий князь киевский Всеволод Ярославич отдал Ростов в правление своему сыну Владимиру Всеволодовичу Мономаху. От Мономаха Ростов достался князю Юрию Владимировичу Долгорукому, а от него – его сыну князю Андрею Юрьевичу Боголюбскому.

Великим Ростов стал называться при Юрии Долгоруком.

Ростовское войско пало в битве на реке Сить и потому город не оказал сопротивления вступившим в него татаро-монголам, что спасло его от разорения. Более того, даже во времена ига в Ростове велось летописание и продолжалось каменное строительство. Тем не менее, несколько раз Ростов становился центром восстаний против татарского владычества. Одно из таких выступлений, произошедшее в 1320 году было жестоко подавлено руками войск московского князя Ивана Калиты.

В 1380 году ростовская дружина принимала участие в Куликовской битве под знаменами Дмитрия Донского. Согласно преданию, в сражении приняли участие две ростовские княжны – Антонина Пужбольская и Дарья Ростовская, отправившиеся на битву вслед за своими женихами. Героические княжны, павшие в сражении, были погребены в Ростове близь княжеского двора, а в 1395 году племянник Сергия Радонежского ростовский архиепископ Федор устроил на этом месте Рождественский монастырь.

Перестав играть важную роль в политической жизни страны, Ростов сохранил свое значение в церковном мире. Еще в конце XIV века ростовские епископы стали называться архиепископами, а в 1589 году этот статус был поднят еще на одну ступеньку – в Ростове Великом была учреждена митрополия.

Сегодняшний Ростов с населением около 40 тыс. человек имеет статус города-музея и одной из жемчужин Золотого Кольца. Конечно же, по праву. Главная достопримечательность Ростова Великого – Митрополичий двор, более известный под именем Ростовского кремля. Виды Ростовского кремля знакомы всем, смотревшим фильм «Иван Васильевич меняет профессию», в котором снимались сцены, относящиеся ко временам Ивана Грозного. В свою очередь, главной и древнейшей достопримечательностью Ростовского кремля, сохранившейся до наших дней, является Успенский собор. Из других достопримечательностей Ростова, в первую очередь, заслуживают упоминания Спасо-Яковлевский Димитриев и Богоявленский Авраамиев монастыри.

Переславль Залесский. Основан в 1152 году Ростово-Суздальским князем Юрием Долгоруким. Город знаменит множеством церквей и храмов. Главной достопримечательностью является Спасо-Преображенский собор , который был построен в 1152 году. Он расположен на Красной площади. Также на Красной площади находится памятник великому князю и полководцу Александру Невскому, который родился в этом городе.

Ярославль - один из старейших русских городов, основанный в XI веке и достигший своего расцвета в XVII веке. Он был заложен князем Ярославом Мудрым в период его ростовского княжения (988—1010). На естественно защищённом с трёх сторон участке (крутыми высокими берегами Волги и Которосли и Медведицким оврагом, по которому протекал ручей) построили Ярославский кремль. В XII веке уже существовали ярославские Петропавловский и Спасский монастыри.

Значительную известность город получил как родина старейшего отечественного театра — Российского академического театра драмы им. Ф. Волкова. Своим рождением театр, основанный в 1750 году, обязан актёру и режиссёру Фёдору Волкову.

Ярославль — один из немногих провинциальных городов России, в застройке которого представлены все магистральные направления русской архитектуры XVI—XX веков. Исторический центр города, на территории которого располагается 140 памятников архитектуры является одним из объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в России.

После прихода Советской власти акцент в строительстве сместился на многоквартирные жилые дома. В довоенные годы строятся конструктивистские «соцгородки», «дома с арками», позднее стилистика возводимых зданий обретает черты сталинского неоренессанса.

Серия сообщений "Города и объекты России и СССР-2":

Часть 1 - Давно не бывал я в Донбассе

Часть 2 - Историко-архитектурные памятники России

...

Часть 16 - Храм Василия Блаженного

Часть 17 - Туризм по Золотому кольцу России

Часть 18 - Туризм по Золотому кольцу России (продолжение-1)

Часть 19 - Московский научно-исследовательский онкологический институт

Часть 20 - Туризм по городам Кавказа и Средней Азии

...

Часть 48 - Новгородский кремль на марках России 1993 года

Часть 49 - Архитектура Московского Кремля. Продолжение серии. 1993

Часть 50 - Гражданская архитектура Москвы XVI-XVII вв. на марках России 1995 года

|

|

Процитировано 4 раз

Понравилось: 4 пользователям

Морская паромная переправа Ильичёвск-Варна |

В 1975 году между правительствами СССР и Народной Республики Болгария было подписано соглашение об организации паромного сообщения между портом Ильичёвск и портом Варна со сроком ввода в эксплуатацию в 1978 году. Строительство морских портовых сооружений и объектов паромной переправы в Ильичёвске осуществлял трест Черноморгидрострой, а объектов железнодорожной части выполнял трест Одессатрансстрой. Строительство морских портовых сооружений, станции и других объектов паромной переправы в Варне выполняли строительные организации Народной Республики Болгария.

Для обеспечения паромного сообщения были построены 4 паромных судна: “Герои Плевны”, “Герои Шипки” - СССР и “Герои Одессы”, “Герои Севастополя” - НРБ, каждое из которых принимает на борт до 108 железнодорожных четырехосных вагонов. Кроме того, паромы могут перевозить автотрейлеры и другую колесную технику.

В Варне и Ильичёвске были построены специализированные портовые паромные комплексы с причалами для швартовки вновь построенных паромных судов, а также паромные железнодорожные станции для накопления вагонов, подготовки их к накату на паромы, для приема вагонов из паромов и формирования составов. Сооружение введено в эксплуатацию 14 ноября 1978 года.

Соединение железных дорог двух стран потребовало решения целого ряда технических и технологических проблем, прежде всего, обеспечения использования вагонов МПС СССР на сети Болгарских железных дорог.

Паромная переправа Ильичёвск-Варна практически с самого начала работы была совместным предприятием: доходы между СССР и НРБ распределялись поровну.

Переправа Ильичёвск (Украина) -Варна (Болгария) действует и сегодня.

Серия сообщений "СССР (Россия) и другие страны-1":

Часть 1 - Албания - СССР

Часть 2 - Хороша страна Болгария...

...

Часть 30 - Советско-французские отношения

Часть 31 - Варшавский договор

Часть 32 - Морская паромная переправа Ильичёвск-Варна

Часть 33 - Линия тропосферной связи СССР - Индия

Часть 34 - Террористическая борьба палестинцев за создание своего государства

...

Часть 48 - Мир против терроризма. 2002

Часть 49 - Российско-германские молодежные встречи в ХХI веке. 2004

Часть 50 - Год Республики Армения в Российской Федерации. 2006

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Олимпиада-80 на марках 1978 года. Парусная регата |

Второй выпуск марок к Олимпиаде-80 1978 года с изображением олимпийских видов спорта и с наценками в фонд Олимпиады был посвящён парусной регате, к которой готовился Таллин.

На марках: 4к.-Килевая яхта класса "Звездный", 6к.-Килевая яхта-тройка класса "Солинг", 10к.-Швертбот-двойка класса "470",16к.- Швербот-одиночка класса "Финн", 20к. -Швертбот-двойка класса "Летучий голландец", 50к. -Катамаран-двойка класса "Торнадо".

Серия сообщений "Спорт-2":

Часть 1 - Чемпионат мира по футболу - 1970

Часть 2 - Зимняя Олимпиада 1972 года в Саппоро

...

Часть 17 - Филателия Олимпиаде-80. 1977(2)

Часть 18 - Олимпиада-80 на марках 1978 года

Часть 19 - Олимпиада-80 на марках 1978 года. Парусная регата

Часть 20 - Олимпиада-80 на марках 1979 года. Спортивная гимнастика

Часть 21 - Хоккей-1979

...

Часть 48 - Лёгкая атлетика в России и СССР

Часть 49 - Чемпионат мира по боксу 1989

Часть 50 - Чемпионат мира по футболу-1990

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Веронезе на марках разных стран. Часть 9 |

В Венеции Веронезе знакомится с творчеством Тициана, у которого он воспринял широкую, свободную манеру письма, ставшую характерной для его произведений. Могучая фигура бога войны в доспехах и в красном плаще изображена на переднем плане картины, обнаженная Венера напоминает античную скульптуру. Поразительная стройность композиции, точная лепка и пластичность фигур подчеркиваются праздничной приподнятостью, выразительностью ракурсов, ликующим великолепием звучного колорита.

На этой картине, которая вместе с несколькими другими хранилась в коллекции императора Рудольфа II в Праге и, по-видимому, была заказана им к коронации, изображен союз Венеры и Марса, богини любви и бога войны, которых амур связывает шелковой лентой. Марс укрощен и спокоен - война покорилась любви. Художник намекает на возвышенную любовь - справа купидон сдерживает мечом лошадь, символ низменной страсти, а похотливый сатир застыл в камне. Но в картине много чувственного, и не только в обнаженном теле Венеры, красоту которого подчеркивают жемчужное ожерелье и браслеты: здесь все, как обычно у Веронезе, написано осязательно - и тяжелый шелковый плащ Марса, и гладкое тело коня, и белоснежный теплый мрамор.

Все вокруг торжествует победу любви, в том числе и цвета картины. Французский живописец Поль Сезанн сказал о Веронезе: «Он писал так, как мы смотрим на мир, столь же естественно. Его языком были краски».

Серия сообщений "Художники разных стран-4":

Часть 1 - Жак Луи Давид. Автопортрет -?

Часть 2 - Жак Луи Давид на марках разных стран (часть 1)

...

Часть 24 - Веронезе на марках разных стран. Часть 7

Часть 25 - Веронезе на марках разных стран. Часть 8

Часть 26 - Веронезе на марках разных стран. Часть 9

Часть 27 - Энгр на марках разных стран (часть 1)

Часть 28 - Энгр на марках разных стран (часть 2)

...

Часть 48 - Живопись Италии XV-XVI в. на марках разных стран. Часть 3

Часть 49 - Живопись Италии XV-XVI в. на марках разных стран. Часть 4

Часть 50 - Итальянская живопись в Эрмитаже. 1982

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям

Веронезе на марках разных стран. Часть 8 |

Аллегорической теме идиллического союза Марса и Венеры посвящали свои картины многие художники. Марс выделяется между планетами своей силой, ибо он делает людей сильнее, однако Венера господствует над ним, часто в соединении с Марсом или в противостоянии к нему Венера не даёт ему проявить свои недобрые свойства, она господствует над Марсом и смиряет его, Марс же никогда не господствует над Венерой. Венера — это любовь, обезоруживающая войну, мир, усмиряющая раздор, гармония, включающая в себя согласие и взаимопонимание.

Серия сообщений "Художники разных стран-4":

Часть 1 - Жак Луи Давид. Автопортрет -?

Часть 2 - Жак Луи Давид на марках разных стран (часть 1)

...

Часть 23 - Веронезе на марках разных стран. Часть 6

Часть 24 - Веронезе на марках разных стран. Часть 7

Часть 25 - Веронезе на марках разных стран. Часть 8

Часть 26 - Веронезе на марках разных стран. Часть 9

Часть 27 - Энгр на марках разных стран (часть 1)

...

Часть 48 - Живопись Италии XV-XVI в. на марках разных стран. Часть 3

Часть 49 - Живопись Италии XV-XVI в. на марках разных стран. Часть 4

Часть 50 - Итальянская живопись в Эрмитаже. 1982

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Веронезе на марках разных стран. Часть 7 |

Картина Паоло Веронезе «Похищение Европы» посвящена известному древнегреческому мифу о похищении Зевсом в образе быка красавицы Европы.

У финикийского царя Агенора была дочь Европа, прекрасная, как бессмертная богиня. Увидев красавицу, громовержец Зевс решил похитить ее. Когда Европа с подругами собирала на лугу цветочки, Зевс, обратившись чудесным быком, приблизился к девушке. Он лизал ей руки и всячески ласкался к ней. Европа гладила быка своей нежной ручкой по золотой шерсти, обнимала и целовала его голову. Бык лег у ног прекрасной девы, как бы приглашая ее сесть к нему на спину. Но лишь только Европа села на быка, как он тотчас же вскочил на ноги и помчался к морю. Бык бросился в море и быстро, словно дельфин, поплыл по его лазурным водам. Бык доплыл до острова Крит, и там Европа стала женой Зевса.

В поздних работах Веронезе, отмеченных чертами кризиса ренессансного мировоззрения, появляются настроения смутной тревоги, скорби и меланхолии. Полотна Веронезе, казалось, уводили художника от борьбы, от контрастов исторической действительности. Отчасти это так и было. И все же в обстановке контрреформации, растущей идейной агрессии католичества его жизнерадостная живопись, желал того или не желал мастер, занимала определенное место в современной ему идейной борьбе.

Серия сообщений "Художники разных стран-4":

Часть 1 - Жак Луи Давид. Автопортрет -?

Часть 2 - Жак Луи Давид на марках разных стран (часть 1)

...

Часть 22 - Веронезе на марках разных стран. Часть 5

Часть 23 - Веронезе на марках разных стран. Часть 6

Часть 24 - Веронезе на марках разных стран. Часть 7

Часть 25 - Веронезе на марках разных стран. Часть 8

Часть 26 - Веронезе на марках разных стран. Часть 9

...

Часть 48 - Живопись Италии XV-XVI в. на марках разных стран. Часть 3

Часть 49 - Живопись Италии XV-XVI в. на марках разных стран. Часть 4

Часть 50 - Итальянская живопись в Эрмитаже. 1982

|

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 2 пользователям

Веронезе на марках разных стран. Часть 6 |

Афродита (в римской мифологии — Венера) — богиня любви. Адонис — возлюбленный Афродиты. Адонис был смертным (сын царя Кипра), однако красотой превосходил даже богов-олимпийцев. Когда Адонис погиб на охоте, Зевс сжалился над горем Афродиты и велел Аиду отпускать Адониса из царства теней умерших. С тех пор половину времени Адонис проводил в царстве Аида, а половину — на земле.

Картина исполнена в теплой колористической гамме. Фигуры мифологических персонажей изображены на фоне ночного пейзажа. Влюбленные герои представляют собой смысловой центр картины, а собаки, одна из которых дремлет у ног богини, и играющий с другой Амур наполняют изображение умиротворением. Полотно выполнено в теплой гамме. Густые цвета вечернего неба, зелени листвы и яркое красное одеяние Адониса контрастируют с кремовой белизной обнаженного тела Венеры. В мощном звучании насыщенных красок раскрывается зрелый талант живописца.

Серия сообщений "Художники разных стран-4":

Часть 1 - Жак Луи Давид. Автопортрет -?

Часть 2 - Жак Луи Давид на марках разных стран (часть 1)

...

Часть 21 - Веронезе на марках разных стран. Часть 3

Часть 22 - Веронезе на марках разных стран. Часть 5

Часть 23 - Веронезе на марках разных стран. Часть 6

Часть 24 - Веронезе на марках разных стран. Часть 7

Часть 25 - Веронезе на марках разных стран. Часть 8

...

Часть 48 - Живопись Италии XV-XVI в. на марках разных стран. Часть 3

Часть 49 - Живопись Италии XV-XVI в. на марках разных стран. Часть 4

Часть 50 - Итальянская живопись в Эрмитаже. 1982

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям