-Рубрики

- 1-Русские художники 14-18 в.в. (43)

- 2-Русские художники 19 в.-I (50)

- 3-Русские художники 19 в.-II (43)

- 4-Русские и советские художники 19 в. (19)

- 5-Русские и советские художники 19-20 в.в. (50)

- 6-Художники СССР 20 в. (50)

- 7-Советские и постсоветские художники (43)

- Авиация, воздухоплавание-1 (50)

- Авиация, воздухоплавание-2 (14)

- Архитектура (30)

- Война 1941-45(1) (50)

- Война 1941-45(2) (50)

- Война 1941-45(3) (50)

- Война 1941-45(4) (29)

- Города и объекты России и СССР-1 (50)

- Города и объекты России и СССР-2 (50)

- Города и объекты России и СССР-3 (50)

- Города и объекты России и СССР-4 (44)

- Зеркальные картины-1 (50)

- Зеркальные картины-2 (50)

- Зеркальные картины-3 (13)

- История России-1 (50)

- История России-2 (50)

- История России-3 (50)

- История России-4 (50)

- История России-5 (18)

- Картины русских и советских художников-1 (50)

- Картины русских и советских художников-2 (50)

- Картины русских и советских художников-3 (50)

- Картины русских и советских художников-4 (50)

- Картины русских и советских художников-5 (49)

- Кино и театр-1 (50)

- Кино и театр-2 (21)

- Культура, образование, искусство-1 (50)

- Культура, образование, искусство-2 (50)

- Культура, образование, искусство-3 (28)

- Международные праздники, организации, выставки-1 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-2 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-3 (46)

- Музеи мира-1 (50)

- Музеи мира-2 (35)

- Музыка-1 (50)

- Музыка-2 (7)

- Освоение космоса-1 (50)

- Освоение космоса-2 (50)

- Освоение космоса-3 (41)

- Писатели-1 (50)

- Писатели-2 (50)

- Писатели-3 (50)

- Писатели-4 (26)

- Природа-1 (50)

- Природа-2 (50)

- Природа-3 (50)

- Природа-4 (9)

- Революционеры, политические деятели-1 (50)

- Революционеры, политические деятели-2 (50)

- Революционеры, политические деятели-3 (40)

- Революция, Гражданская война (40)

- Республики и автономии СССР и России (49)

- Россия-1 (50)

- Россия-2 (23)

- Спорт-1 (50)

- Спорт-2 (50)

- Спорт-3 (50)

- Спорт-4 (8)

- СССР (Россия) и другие страны-1 (50)

- СССР (Россия) и другие страны-2 (11)

- СССР-1 (50)

- СССР-2 (50)

- СССР-3 (50)

- СССР-4 (50)

- СССР-5 (38)

- Театр (42)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-1 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-2 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-3 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-4 (23)

- Художники разных стран-1 (50)

- Художники разных стран-2 (50)

- Художники разных стран-3 (50)

- Художники разных стран-4 (50)

- Художники разных стран-5 (50)

- Художники разных стран-6 (50)

- Художники разных стран-7 (50)

- Художники разных стран-8 (50)

- Художники разных стран-9 (50)

- Художники разных стран_10 (50)

- Художники разных стран_11 (50)

- Художники разных стран_12 (50)

- Художники разных стран_13 (50)

- Художники разных стран_14 (50)

- Художники разных стран_15 (50)

- Художники разных стран_16 (50)

- Художники разных стран_17 (50)

- Художники разных стран_18 (50)

- Художники разных стран_19 (50)

- Художники разных стран_20 (50)

- Художники разных стран_21 (50)

- Художники разных стран_22 (50)

- Художники разных стран_23 (49)

- Художники разных стран_24 (50)

- Художники разных стран_25 (50)

- Художники разных стран_26 (50)

- Художники разных стран_27 (50)

- Художники разных стран_28 (50)

- Художники разных стран_29 (50)

- Художники разных стран_30 (50)

- Художники разных стран_31 (50)

- Художники разных стран_32 (50)

- Художники разных стран_33 (51)

-Фотоальбом

- Хайфа. Выставка цветов-2012

- 03:00 01.01.1970

- Фотографий: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

alexandre77

alibaba49

allasima

Andre_Art

Art_Dealer

beautyB

beryozk

Dariadna

Dyklida

elalaza

Estia_O

gallinnika

Ilikesea

Italina

kasiniya

L7753191

Lida_Avvakymova

Lida_shaliminova

lipa_fv

Metodika

Mmirage

Ostreuss

pmos_nmos

renics

stella4707

TEACHER_OF_PHYSICS

Tess_901

VALKOINEN

Алекс-Р

Александр_Рубцов

Алексей_Сила

Андрей_Лысенко

Ваша_Усадьба

Карина_1982

Коллекционер_картин

красавицу_видеть_хотите

Лезгафт

Людмила_Кононович

Москва-Хайфа

Муромлена

Наталья_Душкова

непослушник

Озёрный_житель

павел-друг

Пчёлка_Майя_1

таня7

Трехголовый

Фея_Розабельверде

эжейни

Юрий_Дуданов

-Постоянные читатели

ALEXANDR_RUBTSOV Andre_Art Art_Dealer Dariadna Dyklida Estia_O Ilikesea L7753191 Lida_Avvakymova Lida_shaliminova Metodika Mmirage Okluba Russian_Portrait Tess_901 alexandre77 alibaba49 allasima beryozk florabio gallinnika kaen05 kasiniya kom4949 neroyneko ninalvovna39 renics stella4707 tanztanya volynko Александр_Рубцов Андрей_Лысенко Ваша_Усадьба Веселая_петелька Диплом_на_заказ_Пишу ИМПРЕССИЯ Коллекционер_картин Лезгафт Людмила_Кононович Москва-Хайфа Муромлена Наталья_Душкова Озёрный_житель Пчёлка_Майя_1 Фея_Розабельверде Юрий_Дуданов крючкова_ирина павел-друг таня7 эжейни

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 6)

Дружба_Народов

Live_Memory

Страны_народы_история

Форум_народов_РФ

ledikava

Israel

-Статистика

Создан: 24.01.2010

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

В этой жизни определённо только то, что нет ничего определённого. /Плиний Старший/

Федотов. Автопортрет |

К концу 40-х годов Павел Андреевич Федотов -- зрелый мастер, художник со сложившимся мировоззрением, индивидуальным творческим лицом. Он освоил уже в совершенстве технику писания картин маслом, но не оставлял и то, с чего начинал - карандаш, сепию, акварель. В этой технике и выполнен его известный автопортрет 1848 года. Вряд ли стоит глубоко останавливаться на художнической стороне этого автопортрета. Но именно благодаря ему мы представляем облик этого большого художника.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-3":

Часть 1 - Кончаловский. Мясо, дичь и овощи у окна

Часть 2 - Кончаловский. Автопортрет

...

Часть 8 - Федотов. Игроки

Часть 9 - Федотов. Прогулка

Часть 10 - Федотов. Автопортрет

Часть 11 - Андрей Рублёв. "Архангел Михаил"

Часть 12 - Кустодиев. Автопортрет

...

Часть 48 - Русская живопись на марках 1982 года

Часть 49 - Боровиковский. Портрет Лопухиной

Часть 50 - Кипренский. Портрет Е.В.Давыдова

|

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 2 пользователям

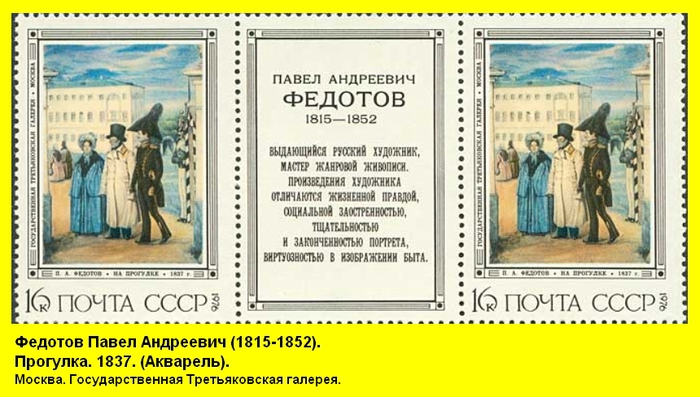

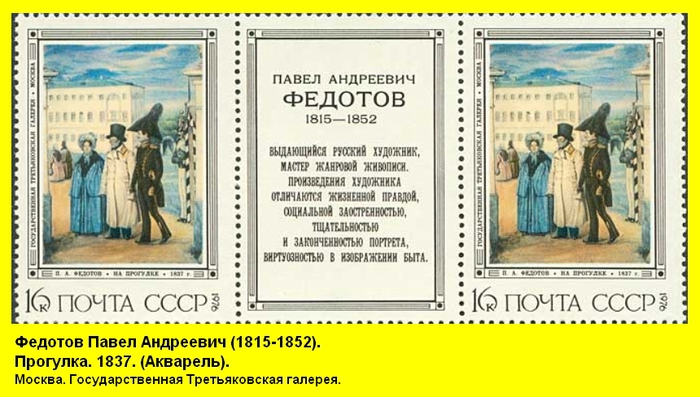

Федотов. Прогулка |

Это групповой портрет: П. А. Федотов в форме офицера лейб-гвардии Финляндского полка, А. И. Федотов (отец художника), А. И. Калашникова (сводная сестра художника).

«Прогулка» была написана в Москве, когда Федотов получил отпуск, впервые за три года службы. В самом деле, это никакая не прогулка, а семейный портрет, герои которого просто позируют на фоне московской улицы и даже не очень стараются показать, что они куда-то идут; она для того-то и была писана, чтобы оставить ее дома, в Москве, как напоминание о себе и залог будущего преуспевания.

«Прогулка» была написана в Москве, когда Федотов получил отпуск, впервые за три года службы. В самом деле, это никакая не прогулка, а семейный портрет, герои которого просто позируют на фоне московской улицы и даже не очень стараются показать, что они куда-то идут; она для того-то и была писана, чтобы оставить ее дома, в Москве, как напоминание о себе и залог будущего преуспевания.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-3":

Часть 1 - Кончаловский. Мясо, дичь и овощи у окна

Часть 2 - Кончаловский. Автопортрет

...

Часть 7 - Федотов. Не в пору гость (Завтрак аристократа)

Часть 8 - Федотов. Игроки

Часть 9 - Федотов. Прогулка

Часть 10 - Федотов. Автопортрет

Часть 11 - Андрей Рублёв. "Архангел Михаил"

...

Часть 48 - Русская живопись на марках 1982 года

Часть 49 - Боровиковский. Портрет Лопухиной

Часть 50 - Кипренский. Портрет Е.В.Давыдова

|

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 2 пользователям

Федотов. Игроки |

Эта картина написана Федотовым в последний год его жизни, когда он был уже серьёзно болен. По манере исполнения она сильно отличается от всех предыдущих картин художника и свидетельствует о переходе его на качественно ещё более высокий уровень. Но дальнейшего развития талант мастера не получил из-за его преждевременной кончины. Трактовка картины тоже сложна, и, как пример трактовки, можно предложить следующий рассказ:

Несколько часов, проведенных во взаимном обмане, соперничестве и борьбе, в победах и поражениях, страстях и расчетах, игроки были вместе. Зеленый прямоугольник сукна соединял их маленький кружок, а свет свечи отгораживал от окружающего полумрака. Все эти часы тянулась тоненькая ниточка надежды, что-то могло вдруг перемениться, игра еще не была кончена. Но безумная ночь миновала, катастрофа свершилась. Выигравшие со своими тяжелыми головами, затекшими поясницами и ноющими суставами оказались в одном мире, а проигравший с охватившим его чувством полной безысходности — в другом, по ту сторону невидимой преграды, вставшей между ними. Свет, пространство и движение разделили их в картине.

Он, почти прижавшийся к стене в глубине комнаты, ярко освещен двумя свечами, стоящими на столе, и фигура его отбрасывает ту самую «двойную тень», образующую над ним подобие двойного темного нимба. Они, находящиеся ближе к зрителю и по эту сторону стола, предстают темными фигурами, то лишь отчасти тронутыми светом, то почти не освещенными — силуэтами. Он спокоен и неподвижен. Они извиваются и шевелятся.

Сокрушенный и низвергнутый, он не рыдает, не хватается за голову, не вздымает лицо к потолку и не воздевает в ужасе рук. Он застыл, одна рука его продолжает сжимать стакан с вином, а вторая, беспомощно вывернутая ладонью вверх, покоится на столе — жест нелепый, но в нелепости своей убедительный. Проигравший почти смешон: недокуренная сигара глупо торчит из оскаленного рта, а лицо, и без того искаженное неестественным нижним светом, растянулось в гримасе, карикатурно напоминающей улыбку. Он похож на сумасшедшего и, видимо, близок к тому.

Безнадежность его жизненной ситуации так глубока, что лишила его способности действовать и погрузила в прострацию. Это покой безумия некий транс. Отрешенный, неподвижный и безмолвный, он как зритель, расположившийся в креслах партера, глядит на актеров, глядит на своих недавних партнеров со стороны, но скорее всего, не видит их, смотрит сквозь них, прямо на нас, как бы обращаясь к нам с истиной, внезапно открывшейся ему в высшем прозрении бреда, и нам они явлены такими, какими воспринимает их он своим внутренним взором.

Все трое отшатнулись, шарахнулись от сильного света, загадочно распространяющегося из центра комнаты и от Проигравшего, так резко освещенного этим светом. Их разбрасывает, как при действии центробежной силы, или, скорее, как при сильном взрыве; и двойные тени, стремительно разбегающиеся во все стороны, словно подсказывают пути их дальнейшего движения.

Все трое — чудовищные, уродливые фантомы, носители зла, выигравшие, но, одновременно, и проигравшие, наказанные за свою победу бесконечным страданием, непонятной нам, но ощутимой мукой. Они безлики. Не буквально, конечно: у каждого свое характерное лицо, свое сложение, своя повадка — но все это, в сущности, не важно для смысла картины. Все трое разные, но все как один, их можно было бы поменять местами, и картина осталась бы такой же. И все они страшны.

Они безжизненны. Что-то неестественное чудится в том, что все они разом начали тянуться и извиваться, так как если бы, скрежеща и скрипя, задвигались вдруг одновременно пущенные в ход три заводных механизма. Три пустые души, срифмованные с тремя пустыми рамами, почему-то висящими на голой стене (самая крупная посредине, две поменьше по бокам от нее)—тремя зеркалами, в которых нечему отражаться, потому что, как давно известно, нечистая сила не имеет отражения.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-3":

Часть 1 - Кончаловский. Мясо, дичь и овощи у окна

Часть 2 - Кончаловский. Автопортрет

...

Часть 6 - Федотов. Разборчивая невеста

Часть 7 - Федотов. Не в пору гость (Завтрак аристократа)

Часть 8 - Федотов. Игроки

Часть 9 - Федотов. Прогулка

Часть 10 - Федотов. Автопортрет

...

Часть 48 - Русская живопись на марках 1982 года

Часть 49 - Боровиковский. Портрет Лопухиной

Часть 50 - Кипренский. Портрет Е.В.Давыдова

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям

Федотов. Не в пору гость (Завтрак аристократа) |

Сюжет, как всегда у Федотова, читается достаточно ясно: обедневший аристократ сидит в роскошном показном интерьере.. Уже скрипнула дверь... Забеспокоилась собака... Заслышав шаги гостя, аристократ прячет кусок хлеба, который составляет весь его завтрак. Виден не гость, а лишь пола его сюртука да рука в перчатке, отодвигающая портьеру.

Перед зрителем – комната молодого холостяка, служащая и кабинетом, и спальней. Предметы обстановки рассказывают о хозяине. Статуэтка на шкафу, бюстик Ф.Листа на стене, разбросанные театральные афиши говорят о его любви к изящному, но и разоблачают поверхностность этих увлечений. Модный халат, широкие панталоны, восточные туфли и шапочка показывают его желание выглядеть как денди. Атмосферу "жизни напоказ" дополняет "роскошный" "брюлловский" колорит.

Это одна из любимых федотовских тем — ложь, надувательство, скрывающиеся за видимым благополучием.

Хозяин в кресле у стола, за которым он завтракал, перелистывая при этом дешевый романчик в желтой обложке. Шум в прихожей застиг его врасплох, и он порывается вскочить навстречу, не забывая при этом жалкое ухищрение суетного самолюбия. Он пытается в последнее мгновение как-то замаскировать улику — прикрыть книжкой ломоть черного хлеба, который составляет его завтрак.

Вокруг множество разнообразных предметов: ковер под ногами щеголя, нелепая корзина для бумаг в форме античной вазы, картинки на стене, стул с лежащими на нем рекламными листками (один из них предлагает устрицы), изящный полированный столик, горка с посудой, покойное зеленое кресло, ширмы.

Предметный мир играет у Федотова роль положительного начала в картине. Великолепно написанный интерьер с устоявшейся красотой предметов, его населяющих, противопоставлен миру обмана, в который ввергнут герой. В этом сопоставлении и содержится нравоучительный смысл. Федотов придал ему оттенок комичности, недаром он вспомнил в связи с картиной мудрое народное изречение: «на брюхе шелк, а в брюхе щелк». Назидание не заглушает прекрасно воссозданную «картину в картине» — «кабинет аристократа». Умиротворенность окружающего предметного мира напоминает спокойную жизнерадостную атмосферу жанровых картин малых голландцев. Здесь еще раз проявляется важное отличие Федотова от следующих поколений жанристов, рассматривающих красоту искусства старых мастеров, их любование миром как «десерт, без которого можно обойтись».

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-3":

Часть 1 - Кончаловский. Мясо, дичь и овощи у окна

Часть 2 - Кончаловский. Автопортрет

...

Часть 5 - Федотов. Свежий кавалер

Часть 6 - Федотов. Разборчивая невеста

Часть 7 - Федотов. Не в пору гость (Завтрак аристократа)

Часть 8 - Федотов. Игроки

Часть 9 - Федотов. Прогулка

...

Часть 48 - Русская живопись на марках 1982 года

Часть 49 - Боровиковский. Портрет Лопухиной

Часть 50 - Кипренский. Портрет Е.В.Давыдова

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям

Федотов. Разборчивая невеста |

Замысел своей новой картины "Разборчивая невеста" Федотов позаимствовал у Крылова. Намерение было благородное — почтить память баснописца, скончавшегося три года тому назад. Крылова он ставил чрезвычайно высоко; в собственных баснях подражал Крылову как мог. Он взял известную басню «Разборчивая невеста» о привередливой красавице, которая год за годом отказывала всем претендентам, пока вдруг не спохватилась:

«Красавица, пока совсем не отцвела,

За первого, кто к ней присватался, пошла,

И рада, рада уж была,

Что вышла за калеку».

Персонажи на самом деле проживают столь важную для них ситуацию, всецело отдаваясь своим чувствам. Вещи вокруг строго отобраны, и ни одна из них не кажется лишней: и цилиндр с положенными в него перчатками, опрокинутый Женихом, когда он резво бросился к ногам Невесты, усугубляет комичность ситуации.

Перед нами старая дева и нарядно одетый горбун, предлагающий ей свою руку. Федотов показывает решающий момент объяснения. Очевидно, что вслед за этим объяснением последует брак-сделка, столь характерный в аристократической среде. Внешнее уродство жениха, жаждущего богатства, уравновешивается моральной уродливостью невесты. Родители, подглядывающие из-за портьеры, обостряют ощущение лицемерия и фальши.

Картина продемонстрировала живописное мастерство художника. Виртуозно передает Федотов переливы материи платья невесты, блеск позолоченных рам и фактуру деревянных поверхностей. Все предметы обстановки комнаты необходимы и уместны.

Живописец отнюдь не склонен относиться к своим героям с симпатией – скорее, их образы пронизаны беспощадной сатирой.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-3":

Часть 1 - Кончаловский. Мясо, дичь и овощи у окна

Часть 2 - Кончаловский. Автопортрет

...

Часть 4 - Картины Павла Федотова на марках 1976 года

Часть 5 - Федотов. Свежий кавалер

Часть 6 - Федотов. Разборчивая невеста

Часть 7 - Федотов. Не в пору гость (Завтрак аристократа)

Часть 8 - Федотов. Игроки

...

Часть 48 - Русская живопись на марках 1982 года

Часть 49 - Боровиковский. Портрет Лопухиной

Часть 50 - Кипренский. Портрет Е.В.Давыдова

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям

Федотов. Свежий кавалер |

Свежий кавалер (Утро чиновника, получившего первый крестик) – это первая картина маслом, которую он написал в своей жизни, первая законченная картина.

Многие, в том числе художественный критик Стасов, увидели в изображённом чиновнике деспота, кровососа и мздоимца. Но герой Федотова — мелкая сошка. На это настойчиво упирал сам художник, называвший его «бедным чиновником» и даже «тружеником» «при малом содержании», испытывающим «постоянно скудность и лишения». Это слишком откровенно явствует из самой картины — из разномастной мебелишки, преимущественно «белого дерева», из дощатого пола, драного халата и беспощадно протертых сапог. Понятно, что комната у него всего одна — и спальня, и кабинет, и столовая; понятно, что кухарка не его собственная, а хозяйская. Но он не из последних — вот и орденок отхватил, и разорился на пирушку, но все-таки он беден и жалок. Это маленький человек, всей амбиции которого хватает лишь на то, чтобы покуражиться перед кухаркой.

Кухарке Федотов отдал известную долю своей симпатии. Недурная собою, опрятная женщина, с приятно округлым простонародным лицом, всем своим видом являющая противоположность расхристанному хозяину и его поведению, смотрит на него с позиции стороннего и незапятнанного наблюдателя. Кухарка не боится хозяина, смотрит на него с насмешкой и протягивает ему рваный сапог.

"Где завелась дурная связь, там и в великий праздник грязь" - писал об этой картине Федотов, намекая, по-видимому, на беременность кухарки, талия которой подозрительно округлена.

Хозяин же решительно утратил то, что позволяет отнестись к нему сколько-нибудь приязненно. Он налился чванством и гневом, ощетинился. Амбициозность хама, желающего поставить кухарку на место, так и прет из него, обезображивая, право же, совсем недурные черты его лица.

Жалкий чиновник стоит в позе античного героя, жестом оратора поднося правую руку к груди (к тому месту, где висит злополучный орден), а левой, упертой в бок, ловко подхватывая складки просторного халата, так, словно это не халат, а тога. Нечто классическое, греко-римское есть в самой его позе с опорой тела на одну ногу, в положении головы, медленно повернутой к нам в профиль и гордо откинутой назад, в его голых ступнях, высовывающихся из-под халата, и даже клочья папильоток торчат из его волос наподобие лаврового венка.

Надо думать, что именно таким победительным, величественным и гордым до надменности ощущал себя чиновник. Но античный герой, вознесшийся среди ломаных стульев, пустых бутылок и черепков, мог быть только смешон, и смешон унизительно — все убожество его амбиций вылезало наружу.

Беспорядок, царящий в комнате, фантастичен — самый разнузданный разгул не смог бы произвести его: все разбросано, переломано, перевернуто. Мало того что курительная трубка разбита — так и у гитары оборваны струны, и стул изувечен, и хвосты селедочные валяются на полу рядом с бутылками, с черепками от раздавленной тарелки, с раскрытой книжкой (имя автора, Фаддея Булгарина, старательно выписанное на первой странице, — еще один упрек хозяину).

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-3":

Часть 1 - Кончаловский. Мясо, дичь и овощи у окна

Часть 2 - Кончаловский. Автопортрет

Часть 3 - Тропинин. Автопортрет

Часть 4 - Картины Павла Федотова на марках 1976 года

Часть 5 - Федотов. Свежий кавалер

Часть 6 - Федотов. Разборчивая невеста

Часть 7 - Федотов. Не в пору гость (Завтрак аристократа)

...

Часть 48 - Русская живопись на марках 1982 года

Часть 49 - Боровиковский. Портрет Лопухиной

Часть 50 - Кипренский. Портрет Е.В.Давыдова

|

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 2 пользователям

Картины Павла Федотова на марках 1976 года |

Павел Андреевич Федотов (1815-1852).

В 1833 произведён в фельдфебели и в том же году окончил курс первым учеником московского кадетского корпуса. Через три-четыре года службы в полку молодой офицер начал посещать вечерние уроки рисования в Академии художеств. Упражнялся дома, рисуя портреты своих сослуживцев и знакомых карандашом или акварельными красками в свободное от службы время. Его акварельные картины произвели впечатление, результатом чего было высочайшее повеление: «предоставить рисующему офицеру добровольное право оставить службу и посвятить себя живописи с содержанием по 100 руб. ассигн. в месяц». Федотов долго раздумывал, воспользоваться ли ему царской милостью или нет, но наконец подал прошение об отставке и в 1844 году был уволен с чином капитана и правом носить военный мундир.

По совету баснописца Крылова художник обратился к бытовому жанру, удвоил свой труд по изучению приёмов живописи масляными красками и, овладев ими в достаточной степени, к весне 1848 года написал одну за другой по имевшимся уже в его альбоме наброскам две картины: «Свежий кавалер» или «Утро чиновника, получившего первый крест», и «Разборчивая невеста». Будучи показаны К. Брюллову, всесильному тогда в Академии художеств, они привели его в восхищение; благодаря ему, а ещё больше своим достоинствам, они доставили Федотову от Академии звание назначенного в академики и денежное пособие для исполнения картины. Картина «Сватовство майора» была готова к академической выставке 1849 года, на которой и явилась вместе со «Свежим кавалером» и «Разборчивой невестой». Совет Академии единогласно признал художника академиком, когда же двери выставки отворились для публики, имя Федотова сделалось известно всей столице и из неё прозвучало по всей России.

Павел Андреевич Федотов прожил трудную и короткую жизнь. Тем не менее, и сделанного им достаточно для того, чтобы его имя осталось навеки одним из самых славных имен в истории русского искусства.

На марках:

1. Свежий кавалер.1846. Москва. Государственная Третьяковская галерея.

2. Разборчивая невеста.1847. Москва. Государственная Третьяковская галерея.

3. Игроки.1851-1852. Киев. Государственный музей русского искусства.

4. Не в пору гость (или Завтрак аристократа).1849. Москва. Государственная Третьяковская галерея.

5. На прогулке.1837. Москва. Государственная Третьяковская галерея. Групповой портрет: П. А. Федотов в форме офицера лейб-гвардии Финляндского полка, А. И. Федотов (отец художника), А. И. Калашникова (сводная сестра художника). Акварель.

6. Автопортрет.1848. Москва. Государственная Третьяковская галерея.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-3":

Часть 1 - Кончаловский. Мясо, дичь и овощи у окна

Часть 2 - Кончаловский. Автопортрет

Часть 3 - Тропинин. Автопортрет

Часть 4 - Картины Павла Федотова на марках 1976 года

Часть 5 - Федотов. Свежий кавалер

Часть 6 - Федотов. Разборчивая невеста

...

Часть 48 - Русская живопись на марках 1982 года

Часть 49 - Боровиковский. Портрет Лопухиной

Часть 50 - Кипренский. Портрет Е.В.Давыдова

|

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 2 пользователям

Чилийский коммунист Рекабаррен |

Луис Эмилио Рекабаррен (1876-1924) - чилийский революционер-социалист, основатель Социалистической (Коммунистической) партии Чили и Коммунистической партии Аргентины.

Рекабаррен был организатором многих рабочих и профсоюзных кружков, пропагандистом марксизма-ленинизма. Он один из основателей и руководителей Социалистической рабочей партии Чили (основана в 1912), которая в 1922 встала на позиции Коминтерна и стала называться Коммунистической. А находясь в эмиграции, он участвовал в создании в 1918 Коммунистической партии Аргентины и был её первым генеральным секретарём. В ноябре 1922— феврале 1923 находился в СССР. По возвращении в Чили написал книгу «Рабочая Россия». Буквально за несколько лет чилийская компартия оказывается самой крупной и влиятельной в Америке. Но после этого обнаруживается еще одна тенденция, очень характерная для чилийской компартии... Тенденция, которая многими рассматривалась, как негативная. Компартия Чили в принятии своих решений очень независима от компартии Советского Союза. Она не следует всем решениям и резолюциям Коминтерна.

Рекабаррен покончил жизнь самоубийством. В советской историографии, в частности, во 2-м издании Большой Советской Энциклопедии утверждается, что он «был убит из-за угла агентами тайной полиции».

Из интервью с чилийским коммунистом и учителем истории Хорхе Коломой: Рекабаррен покончил с собой, потому что он был тяжело болен. У него была обнаружена шизофрения, в результате которой он вскоре должен был сойти с ума. Неспособный заниматься проектом своей жизни и руководить чилийскими трудящимися, Рекабаррен принимает это решение. Он застрелился у себя в кабинете. На этот счет есть официальный результат вскрытия и материалы независимого расследования со стороны ЦК партии, подтвердившие этот результат. Тем не менее, все это время ходили слухи и многие мои товарищи по партии были убеждены, что Рекабаррен не застрелился, что его убили...

Серия сообщений "Революционеры, политические деятели-2":

Часть 1 - Павел Штернберг-учёный и революционер

Часть 2 - Эрнст Тельман - борец за социализм в Германии

...

Часть 36 - Борец за "пролетарскую культуру" Луначарский

Часть 37 - Клим Ворошилов - человек-легенда

Часть 38 - Чилийский коммунист Рекабаррен

Часть 39 - Жанна Лябурб - Жанна д'Арк русской революции

Часть 40 - Джон Маклин

...

Часть 48 - Сухэ-Батор. Из вахмистров в главкомы.

Часть 49 - Революционер Андрей Бубнов. За что боролся, на то и напоролся

Часть 50 - Морис Бишоп - лидер Гренадской революции с печальным исходом

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям

Снайпер Людмила Павличенко |

Людмила Михайловна Павличенко (1916-1974) - снайпер стрелковой дивизии, Герой Советского Союза (1943).

В 1937 году поступила на исторический факультет Киевского государственного университета имени Т. Г. Шевченко. Студенткой занималась планерным и стрелковым видами спорта. Великая Отечественная война застала Людмилу в Одессе на дипломной практике. В первые же дни войны Людмила Павличенко добровольцем ушла на фронт. Участвовала в боях в Молдавии, в обороне Одессы и Севастополя.

В июне 1942 года Людмила была ранена. Вскоре её отозвали с передовой и направили с делегацией в Канаду и Соединённые Штаты. В ходе поездки она была на приёме у Президента Соединённых Штатов Франклина Рузвельта. Позже Элеонора Рузвельт пригласила Людмилу Павличенко в поездку по стране. Людмила выступала перед Международной студенческой ассамблей в Вашингтоне, перед Конгрессом промышленных организаций, а также в Нью-Йорк, но многим запомнилось её выступление в Чикаго. «Джентльмены, — разнёсся над многотысячной толпой собравшихся звонкий голос. — Мне двадцать пять лет. На фронте я уже успела уничтожить триста девять фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?!» Толпа замерла на минуту, а затем взорвалась неистовым шумом одобрения… В Америке ей подарили кольт, а в Канаде — винчестер.

После возвращения майор Павличенко служила инструктором в снайперской школе «Выстрел». Позже вела работу в Советском комитете ветеранов войны.

Серия сообщений "Война 1941-45(3)":

Часть 1 - Освобождение Венгрии 1944-45

Часть 2 - Освобождение Чехословакии. 1945 год

Часть 3 - День Победы-1975

Часть 4 - Снайпер Людмила Павличенко

Часть 5 - Маршал Жуков

Часть 6 - Маршал Рокоссовский

...

Часть 48 - Маршал Москаленко

Часть 49 - Маршал Крылов

Часть 50 - Маршал Гречко - Герой СССР и ЧССР

|

|

Процитировано 3 раз

Понравилось: 2 пользователям

Олимпиада-1976. Монреаль |

На право проведения Олимпиады 1976 года претендовали Лос-Анжелес, Москва и Монреаль. Фаворитами считались Москва и Лос-Анжелес. В первом раунде Москва лидировала с 28 голосами против 25 за Монреаль и 17 за Лос-Анжелес. В СССР были настолько уверены в победе, что преждевременно выпустили заявление ТАСС за два часа до объявления окончательного решения. Во втором раунде Лос-Анжелес не участвовал и практически все члены Олимпийского комитета голосовавшие за него отдали свои голоса за Монреаль, который получил 41 голос против тех же 28 у Москвы. Выбор канадского города был сделан из-за опасений вызвать негативную реакцию в результате разногласий между сверхдержавами. Эти опасения подтвердились в ходе последующих Олимпиад — Игры в Москве и Лос-Анжелесе были бойкотированы, соответственно Западными странами и государствами социалистического лагеря.

Монреальская Олимпиада стала триумфом для социалистических стран, из десятки государств с наибольшим числом золотых медалей семь были из соцблока, причём первые два места заняли СССР и ГДР, последняя опередила своего западного соседа в 4 раза. Спортсмены США были на третьем месте. Советские спортсмены завоевали 49 золотых, 41 серебряных и 35 бронзовых медалей.

Знаменосцем сборной СССР во время традиционного парада стран-участниц стал борец Николай Балобошин. В Канаде Балбошин установил рекорд, который можно повторить, но нельзя улучшить. Всех своих оппонентов обязательно укладывал на лопатки, а сам не пропустил ни одного приема.

Героями Игр стали советские гимнасты Николай Андрианов (4 золота, 2 серебра и бронза) и Нелли Ким (3 золота, 1 серебро).

Впервые в истории олимпийских соревнований третью Олимпиаду подряд выиграл прыжки тройным Виктор Санеев.

Редко бывает, чтобы все три ступеньки пьедестала почета заняли спортсмены одной страны. Именно такое коллективное восхождение совершили советские метатели молота - киевский студент Юрий Седых, ленинградский студент Алексей Спиридонов и кандидат педагогических наук киевлянин Анатолий Бондарчук, чемпион Мюнхенской Олимпиады.

Две золотые медали в беге на 800 и 1500 метров завоевала ленинградская аспирантка Татьяна Казанкина.

Борцы-"классики" завоевали семь золотых, две серебряные и одну бронзовую медаль. Борцы-"вольники" - пять золотых и три серебряные медали.

Два первых места в олимпийских состязаниях мужской и женской гандбольных стало свидетельством возросшего класса советского гандбола.

Три советские девушки, Марина Кошевая, Марина Юрченя и Люба Русанова, заняли весь пьедестал почета в соревнованиях на 200 метров брассом.

Вторую золотую олимпийскую медаль завоевал штангист Василий Алексеев. Кроме него, еще четыре советских штангиста стали победителями Игр XXI Олимпиады: Александр Воронин из Кемерова, ростовчанин Николай Колесников, Валерий Шарий из Минска и Давид Ригерт из города Шахты.

В Монреале советские фехтовальщики еще раз подтвердили свой высокий класс. Все возможные медали выиграли саблисты. В командном первенстве они были первыми, а в личном - завоевали весь пьедестал почета: чемпионом стал москвич Виктор Кровопусков, серебряным призером - Владимир Назлымов из Подмосковья, на третьем месте оказался минчанин Виктор Сидяк.

Из выдающихся зарубежных спортсменов нельзя не отметить пловчиху из ГДР Корнелию Эндер, завоевавшую четыре золотые и одну серебряную медали. Практически все ее старты заканчивались мировыми рекордами. Абсолютной чемпионкой Олимпиады по гимнастике стала звезда монреальской Олимпиады пятнадцатилетняя школьница из Бухареста Надя Комэнеч.

Серия сообщений "Спорт-2":

Часть 1 - Чемпионат мира по футболу - 1970

Часть 2 - Зимняя Олимпиада 1972 года в Саппоро

...

Часть 11 - Спартакиады дружественных армий - 1975, 1985

Часть 12 - Зимние Олимпийские игры в Инсбруке. 1976 год

Часть 13 - Олимпиада-1976. Монреаль

Часть 14 - Подготовка к Олимпиаде-80

Часть 15 - Командный чемпионат Европы по шахматам - 1977

...

Часть 48 - Лёгкая атлетика в России и СССР

Часть 49 - Чемпионат мира по боксу 1989

Часть 50 - Чемпионат мира по футболу-1990

|

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 3 пользователям

Советские автомобили 1940-х годов |

1. Легковой автомобиль ЗИС-110. Первый советский послевоенный автомобиль. Его производство началось в 1945 году, сменив на конвейере ЗИС-101, и закончилось в 1958 году, когда его в свою очередь заменил ЗИЛ-111. 26 июня 1956 г. завод получил имя И. А. Лихачёва, и автомобиль был переименован в ЗИЛ-110. Прототипом послужили американские автомобили, в основном «Паккард». Конструкторы прекрасно знали давнюю любовь товарища Сталина к этой марке. В целом машина производила впечатление технического совершенства, сочетания безграничной солидности с монументальной внешностью.

2. Грузовой автомобиль ГАЗ-51. Грузоподъёмность 2,5 т. Первые опытные образцы с индексом были созданы перед Великой Отечественной войной, серийное производство развернуто с 1946 года. Машина вышла удачной и предельно простой. Пожалуй, впервые в СССР решили нелёгкую задачу создания автомобиля по-настоящему добротной конструкции с равнопрочными агрегатами и узлами. Автомобили оказались наиболее подходящими для сельского хозяйства, куда и направлялась большая их часть. ГАЗ-51 стал самым распространённым автомобилем в стране. Грузовик производили 31 год — достаточно редкое долголетие.

3. Легковой автомобиль ГАЗ-М20 "Победа". Культовый советский легковой автомобиль, серийно производившийся на Горьковском автомобильном заводе в 1946—1958 годах. Изначально планировалось, что название машины будет «Родина». Узнав об этом, Сталин иронически спросил: «Почем Родину продавать будете?». Название тут же изменили на «Победу». Сталин ответил: «Невелика победа, но пусть будет „Победа“». С точки зрения дизайна и компоновки «Победа» оказалась на несколько лет впереди многих иностранных аналогов первых послевоенных лет, конструкция и дизайн которых восходили ещё к довоенным моделям. Автомобили «Победа» начали применяться в таксомоторной службе в и быстро завоевали любовь водителей за неприхотливость, высокие эксплуатационные и ходовые качества и значительный по тем временам комфорт.

4. Грузовой автомобиль ЗИС-150. Выпускался в период с 1947 по 1957 год. Автомобиль ЗИС-150 должен был прийти на смену ЗИС-5 ещё в конце 1930-х годов. Однако Великая Отечественная война надолго отложила запуск модели в серию. После XX съезда КПСС, Завод имени Сталина был переименован в Завод имени Лихачёва. В связи с этим, часть автомобилей ЗИС-150 под конец выпуска получила капоты с новой выштамповкой «ЗИЛ» вместо прежней «ЗИС». По советской технической документации и с использованием производственного оборудования, поступившего из СССР, в Румынии и Китае тоже начался выпуск собственных «ЗИС-150».

5. Автобус ЗИС-154. Выпускался в 1946—1950 годах. Технические идеи, в нем примененные, могут удивить и современных специалистов. Дело в том, что этот автобус вообще не имел коробки передач – ни механической, ни автоматической. Для передачи к колесам крутящего момента служила электротрансмиссия. С двигателем был спарен генератор постоянного тока. Но это же и послужило главным источником жалоб эксплуатационников. ЗиС-154 имел повышенную дымность и шумность. В то же время он был комфортабельной машиной для того времени, с мягкой подвеской колес и вместительным кузовом ( 60 мест, из которых 34 для сидения), снабженным отоплением и вентиляцией.

Серия сообщений "СССР-4":

Часть 1 - Первые русские и советские автомобили

Часть 2 - Газета "Красная звезда"

...

Часть 8 - Советские автомобили 1930-х и 1940-х годов

Часть 9 - XXV съезд КПСС

Часть 10 - Советские автомобили 1940-х годов

Часть 11 - Выпуск стандартных марок 1976 года

Часть 12 - Русские ледоколы на марках 1976 года

...

Часть 48 - ВОКС-ССОД

Часть 49 - Локомотивы и вагоны советских железных дорог-1985

Часть 50 - Стаханов и его движение

|

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 2 пользователям

Драматург Тренёв |

Константин Андреевич Тренёв (1876-1945) - советский писатель и драматург. Лауреат Сталинской премии первой степени (1941).

Сын крестьянина. В 1903 он окончил Петербургский археологический институт и духовную академию, а в 1921 еще и агрономический факультет Таврического университета. Октябрьская революция застала его в Крыму. После установления советской власти Тренёв продолжал жить в Симферополе, учительствовал, работал в Крымском отделе народного образования, руководил редакционно-издательской частью Крымиздата. С 1931 навсегда поселился в Москве.

Начало литературной деятельности Тренёва относится к 1898, когда в газете «Донская речь» (Ростов-на-Дону) были напечатаны его первые бытовые очерки. В 1910-е он стал известен как автор «крестьянских рассказов».

Октябрьскую революцию Тренёв принял радостно, полагая, что наконец «прорвала плотину новая жизнь» и сбылась мечта о справедливом переустройстве российской действительности. «Народ в муках творит нечто новое и небывало прекрасное»,— писал он М.Горькому в 1921.

Первым значительным послереволюционным произведением Тренёв явилась пьеса «Пугачевщина» (1924). Путь Пугачева на Голгофу прослеживается шаг за шагом — от первой встречи с будущими соратниками до восхождения на плаху в Москве. Тренёв показывал своего героя и как лихого вояку, и как умного вожака, но вместе с тем и как авантюриста «с огромной долей хлестаковщины», даже «яркого садиста», одержимого грешными страстями. Однако само восстание оставалось в глазах писателя незапятнанным уже потому, что его высокие цели облагораживали участников, заставляя их подниматься над собственными слабостями во имя высокой общественной идеи. Именно эта вера художника в высшую гуманность справедливой народной борьбы сближала историческую пьесу с текущим днем.

В 1926 была завершена героическая драма «Любовь Яровая». Действие происходило в неизвестном провинциальном городе, где на протяжении одного-двух дней власть завоевывали то красные, то белые. Высокую нравственную правду революции Тренёв доверил нести Роману Кошкину. Суровая бескомпромиссность была его жизненным правилом. Особо видное место среди духовно близких Кошкину персонажей принадлежало матросу Фёдору Шванде, любимому герою писателя, характеру поистине народному, покоряющему каким-то по-детски открытым и немного лукавым «ликующим оптимизмом». Лагерь «белых» более всего походил в «Любови Яровой» на чудовищное торжище, где торговали всем — родиной и сахарином, офицерской честью и несуществующей собственностью. Особую нетерпимость проявлял Тренёв в отношении тех «интеллигентов», которые в жестокое военное время пытались нажить политический капитал фарисейскими призывами к милосердию, гуманности или же, приспосабливаясь к меняющимся обстоятельствам, ревностно служили сначала красным, потом белым и наоборот. Одиозная роль досталась в пьесе и некой Дуньке, бывшей профессорской прислуге. К финалу «Любови Яровой» ее образ превращался в своего рода шаржированный символ всего нечистоплотного, грубого, пошлого. Знаменитая реплика: «Пустите, пустите Дуньку в Европу!» — надолго стала крылатой фразой.

«Любовь Яровая» оставалась непревзойденной творческой вершиной автора. Все последующие сочинения Тренёв не столь оригинальны, несколько рационалистичны, лишены былого пафоса и, главное,— смелого взгляда на жизнь.

Действительность год от года становилась все более сложной и трагичной, вступая в противоречие с неколебимой верой писателя в непогрешимую праведность революции. Но отказаться от этой веры Тренёв не мог. По натуре своей Тренёв принадлежал к людям, не склонным менять убеждения, в особенности идеологические.

Серия сообщений "Писатели-2":

Часть 1 - Английский поэт, художник Уильям Блейк

Часть 2 - Карло Гольдони

...

Часть 40 - Мыслитель и певец русской природы Михаил Пришвин

Часть 41 - Писатель и учитель учителей Константин Ушинский

Часть 42 - Драматург Тренёв

Часть 43 - Владимир Даль - самородок русской культуры

Часть 44 - Назым Хикмет

...

Часть 48 - Лорд Байрон. Душа моя мрачна

Часть 49 - Гранд-дама советской эпохи Мариэтта Шагинян

Часть 50 - Андрей Болотов - разносторонний талант России 18-19 веков

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 3 пользователям

Днепропетровск |

Днепропетровск - Екатеринослав (1776—1797 гг.; 1802—1926 гг.), Новороссийск (1797—1802 гг.). Современное имя состоит из названия реки, на которой стоит город, и фамилии советского партийного и государственного деятеля. Четвёртый город по численности населения на Украине после Киева, Харькова и Одессы.

В 1776 году по указу Екатерины II был основан губернский центр Азовской губернии, получивший название Екатеринослава. Он был основан на реке Кильчень. Однако просуществовал здесь город недолго из-за неудачного географического расположения на болоте и частых наводнений. В 1784 году был издан указ об основании второго Екатеринослава на реке Днепр, который по первоначальному плану должен был стать «Третьей столицей Российской империи». Официально город был основан во время визита Екатерины II, которая 9 мая 1787 года заложила первый камень в строительство Преображенского собора. Однако, и это местоположение центра (на холме) нового города, снова оказалось не очень удачным, возникли трудности с водоснабжением, поэтому городской центр стал перемещаться на запад, в низину, к Днепру.

В 1796 году по указу нового императора Павла город Екатеринослав был переименован в Новороссийск, однако в 1802 году городу было возвращено старое название.

В 1926 году город был переименован и стал носить нынешнее название — Днепропетровск, в честь партийного и государственного деятеля Петровского Г. И.

Достопримечательности Днепропетровска: самая длинная набережная в Европе (более 23 км.), Преображенский Собор (1830-1835) - сооружён по проекту А. Захарова (по плану строительства 1786 года он должен был превзойти размерами римский собор святого Петра), дворец Г. Потёмкина (1786), диорама «Битва за Днепр» (1975).

В 1947-1950 годах первым секретарём Днепропетровского обкома партии был Леонид Ильич Брежнев. По мере его продвижения к вершине власти он набирал в свою команду многих днепропетровцев, с которыми вместе работал или учился. Поэтому Днепропетровск называли «Кузница правительственных кадров» Советского Союза. В составе Политбюро доминировали сторонники Брежнева, который уже тогда получили название «днепропетровской группы». Наиболее крупной фигурой в этой группе - вторым человеком в партии стал выдвиженец Брежнева А. П. Кириленко, который возглавлял в 1950-х гг. днепропетровский обком после Брежнева. Заместителем главы правительства Косыгина стал в 1965 г. Николай Тихонов, начинавший свою карьеру в Днепропетровске (впоследствии он стал главой правительства).

Серия сообщений "Города и объекты России и СССР-2":

Часть 1 - Давно не бывал я в Донбассе

Часть 2 - Историко-архитектурные памятники России

...

Часть 12 - Санкт-Петербургский монетный двор

Часть 13 - Дубна. Институт ядерных исследований

Часть 14 - Днепропетровск

Часть 15 - Ставрополь

Часть 16 - Храм Василия Блаженного

...

Часть 48 - Новгородский кремль на марках России 1993 года

Часть 49 - Архитектура Московского Кремля. Продолжение серии. 1993

Часть 50 - Гражданская архитектура Москвы XVI-XVII вв. на марках России 1995 года

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям

Тропинин. Автопортрет |

В «Автопортрете на фоне Кремля» художник изображён почти в полный рост, его взгляд устремлен на зрителя. Большой формат работы, строгая вертикаль фигуры, многозначительность атрибутов и фона делают образ торжественным и позволяют говорить о присущих ему чертах парадности. Но в нем нет подчеркнутой строгости: взгляд сильно скошенных из-под очков глаз таит хитринку, губы добродушно улыбаются, а фигура полновата. Тропинин получился добрым и простым, что, по воспоминаниям современников, на самом деле было свойственно художнику.

Тропинин изобразил себя в домашнем костюме. За его фигурой видны очертания кресла. В правой руке художника - муштабель с круглым навершием, в левой - палитра и кисти - атрибуты его художественной деятельности. Эти детали многозначны и введены автором в изображение, чтобы подчеркнуть важность дела всей его жизни.

Тщательность в написании лица и рук спорит с некоторой свободой в изображении одежды, где автор допускает несколько свободных мазков. Широкие движения кисти видны на воротнике и манжетах шлафрока. Подобная манера заметна и в написании прядей седых волос.

Работа сложна и разнообразна по цвету. Преимущественно темный тон первого плана сменяется светлыми оттенками неба. Фон работы неяркий и состоит из богатой палитры коричневых, желтоватых, зеленоватых тонов, переходящих один в другой. В целом колорит произведения спокоен и скромен.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-3":

Часть 1 - Кончаловский. Мясо, дичь и овощи у окна

Часть 2 - Кончаловский. Автопортрет

Часть 3 - Тропинин. Автопортрет

Часть 4 - Картины Павла Федотова на марках 1976 года

Часть 5 - Федотов. Свежий кавалер

...

Часть 48 - Русская живопись на марках 1982 года

Часть 49 - Боровиковский. Портрет Лопухиной

Часть 50 - Кипренский. Портрет Е.В.Давыдова

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 3 пользователям

Международная федерация филателии |

Международная федерация филателии (FIP) основана в 1926 году в Париже. Первоначально Федерация объединяла национальные филателистические федерации нескольких европейских стран. В мае 1967 года на 36-м конгрессе ФИП в число её членов было принято и Всесоюзное общество филателистов. Федерация занимается укреплением международных связей собирателей марок, пропагандирует филателию во всем мире, организовывает международные выставки, борется с фальсификаторами, защищает интересы национальных союзов—членов ФИП.

Некоторые государства пользуются страстью коллекционеров для извлечения доходов и часто производят выпуски марок, вызывавшиеся не действительной необходимостью, а желанием сбыть их коллекционерам; особенно много различных знаков почтовой оплаты выпускается государствами Средней и Южной Америки, где к тому же часто менялись формы правления и правители, а последние считали долгом выпускать новые марки. Но, видно, ФИП с этим справиться не может. А ведь это так подточило филателию в мире, что уже некоторые поговаривают об её скорой кончине.

Серия сообщений "Международные праздники, организации, выставки-2":

Часть 1 - Всемирный фестиваль молодёжи 1957 года в Москве

Часть 2 - Международный институт театра и Всемирный день театра

...

Часть 13 - Стандартизация и ISO

Часть 14 - Симпозиум по каракулеводству - 1975

Часть 15 - Международная федерация филателии

Часть 16 - Стокгольмское воззвание Всемирного Совета Мира

Часть 17 - ЮНЕСКО

...

Часть 48 - Всемирная филателистическая выставка "Сингапур-95"

Часть 49 - ЮНИСЕФ (UNICEF)

Часть 50 - Всемирная филателистическая выставка "Москва-97".

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям

Фестиваль самодеятельного художественного творчества |

В СССР художественная самодеятельность существовала практически в каждом более-менее крупном коллективе. Будь то школа, институт или производственное предприятие. Кроме того она была при городских или районных клубах. Причём все кружки были бесплатные. Самодеятельность пользовалась большим успехом на вечерах отдыха, организуемых в организациях. Художественная самодеятельность повторяет виды и жанры, существующие в профессиональном искусстве, и из неё вышли многие артисты, ставшие известными и популярными.

Но делалось это не только для досуга, отдыха и поиска новых талантов. Руководители государственных и партийных органов власти увидели в развитии художественной самодеятельности мощный рычаг не только повышения культурной жизни народа, но и воспитания его в духе "коммунистических идеалов". На основе городского фольклора и бытовой любительской художественной практики формировалась новая форма творчества, которая отличалась от предыдущих прежде всего своей организационной оформленностью, жанровой определенностью, наличием социальных целей и задач. Вначале это был период спонтанного зарождения и прорастания ростков художественной самодеятельности в недрах существующих форм городской художественной культуры. Постепенно существующие жанры городского фольклора, любительского творчества трансформировались, принимали за образец профессиональное искусство - театр, хор, инструментальное исполнительство. Появились любительские самодеятельные художественные образования. Самодеятельные коллективы возникали при клубах, домах (дворцах) культуры, фабриках, заводах, учебных заведениях, воинских частях, колхозах, совхозах, на транспорте и т.д.

В 70-80-х годах проводились ежегодные смотры художественной самодеятельности. В 1975 году состоялся первый Всесоюзный фестиваль художественного самодеятельного творчества трудящихся.

Серия сообщений "Культура, образование, искусство-1":

Часть 1 - Древняя культура Ирана

Часть 2 - Музеи Москвы

...

Часть 34 - Вучетич. "Перекуем мечи на орала"

Часть 35 - Искусство Палеха на марках 1975 года

Часть 36 - Фестиваль самодеятельного художественного творчества

Часть 37 - Искусство Палеха на марках 1976 года

Часть 38 - Федоскинская лаковая миниатюра

...

Часть 48 - Билибин. Иллюстрации к русским сказкам. 1984.

Часть 49 - Народный эпос на марках СССР 1988 года

Часть 50 - Народный эпос на марках СССР 1989 года

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 3 пользователям

День космонавтики-1976 |

1. 12 апреля - День космонавтики. Спускаемый аппарат космического корабля-спутника "Восток".

2. Космос - народному хозяйству. Метеорологический искусственный спутник Земли "Метеор" и спутник связи "Молния".

3. Научные исследования в Космосе. Космонавты на борту орбитальной станции.

4. Международное сотрудничество в Космосе. Стыковка в космосе.

5. Юрий Алексеевич Гагарин. 15-летие первого в мире полёта человека в Космос.

Достижения советской науки и техники в Космосе для коммунистической пропаганды прежде всего означали преимущество социалистического строя. Информация о космических исследованиях подавалась так, что советские люди были убеждены не только в приоритете СССР, но и в опережении американцев в этой сфере. Хотя в 1970-е годы уже можно было говорить об отставании. Взять хотя бы экспериментальный полёт «Аполлон» - «Союз» в 1975 году. Советская сторона очень опасалась провала и изготовила для программы шесть экземпляров кораблей, из которых четыре совершили полёты по этой программе. Пятый экземпляр был подготовлен к немедленному старту при необходимости спасательной экспедиции, а позже был разобран на комплектующие для следующих кораблей серии. Уверенные в себе американцы репетиционных полётов и резервных кораблей не производили. Советские космические корабли были на данном этапе только двухместными, у американцев «Аполлон» был трёхместным. Они же изготовили и специальный стыковочно-шлюзовой переходный отсек, который выводился на орбиту вместе с «Аполлоном».

Серия сообщений "Освоение космоса-2":

Часть 1 - День космонавтики-1972

Часть 2 - Космос глазами художника Андрея Соколова

...

Часть 10 - Союз-18 и Союз-18-1

Часть 11 - Венера-9, Венера-10

Часть 12 - День космонавтики-1976

Часть 13 - Союз-21, Салют-5

Часть 14 - Сотрудничество в космосе - 1976

...

Часть 48 - Союз Т-7 - Салют-7 - Союз Т-5

Часть 49 - День космонавтики-1983

Часть 50 - Салют-7, Союз-Т (Березовой, Лебедев)

|

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 3 пользователям

Кончаловский. Автопортрет |

1943 год. Война. Кончаловский продолжает писать натюрморты, пейзажи, портреты. Это то, что он может делать, может быть лучше других художников. Он не изменяет самому себе, своему призванию. Но в отличие от многих предшествующих работ Кончаловского «Автопортрет» не поражает нас обилием красок и разнообразием цветовых оттенков. Его немногословный колорит, как и сам образ, подкупает внутренней собранностью, обобщенностью и глубиной. В фигуре художник варьирует оттенки желтого и коричневого. В фоне – зеленого и серого. Стремясь несколько смягчить цветовой контраст между фигурой и фоном, Кончаловский надел на себя серую шляпу, а у стены поставил коричневый столик и охристые подрамники. Колорит портрета гармоничен, но отнюдь не «умиротворен». Внутренняя напряженность, высокий эмоциональный накал образа великолепно раскрыты звучным сопоставлением двух «ударных» цветовых массивов: ярко-желтой рубашки и не менее яркой зелени стены.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-3":

Часть 1 - Кончаловский. Мясо, дичь и овощи у окна

Часть 2 - Кончаловский. Автопортрет

Часть 3 - Тропинин. Автопортрет

Часть 4 - Картины Павла Федотова на марках 1976 года

...

Часть 48 - Русская живопись на марках 1982 года

Часть 49 - Боровиковский. Портрет Лопухиной

Часть 50 - Кипренский. Портрет Е.В.Давыдова

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 3 пользователям

Кончаловский. Мясо, дичь и овощи у окна |

Натюрморты Кончаловского разнообразны. Их разнообразие не только в подборе предметов, индивидуальном в каждом случае, но и в различии чувств, настроений, которые они вызывают у зрителя.

Работа Кончаловского в области натюрморта, отмеченная новыми чертами, завершается созданием больших полотен. Среди произведений такого рода видное место занимает натюрморт «Мясо, дичь и овощи у окна», который был написан в 1937 году. В этом большом полотне, принадлежащем к лучшим произведениям советской живописи, с полной наглядностью выступают как основные особенности замечательного дарования Кончаловского, так и те новые черты, которые были внесены этим мастером в жанр натюрморта.

Длинный узкий стол, поставленный у окна, тянется вдоль всего переднего плана картины. На нем лежат всевозможные овощи, битая дичь, баранья туша. На оконной раме висит охотничий рог и охотничья сумка.

Кончаловский далек от желания воссоздать подобие уголка кухни или лавки, как это делали, например, некоторые фламандские художники XVII века. Художнику просто захотелось написать всевозможные дары природы на фоне зимнего окна. Он увлечен живым проявлением качеств изображаемых предметов; не задача анализа формы волновала его здесь, а воплощение чувства жизни в целом. Он создает радостный мир, наполненный свежестью ранней зимы, ощущением бодрости, покоя и силы. Смелым и оригинальным является замысел натюрморта. Необычайно само сопоставление овощей — свежей зелени и красных помидоров— с зимним пейзажем. Не менее своеобразна и живописная манера, в которой выполнен натюрморт. Все самые обычные предметы — кочаны капусты, листья сельдерея, помидоры, баранья туша, плетеная корзина, сохраняя свою естественную форму, наделяются какой-то особенной выразительностью. Натюрморт беспокоен по линейному ритму. Его колорит построен на резких контрастах ярко-красного, зеленого, белого. Все это придает ему известную напряженность, которая, однако, смягчается в изображении пейзажа, видимого за окном. Зимний пейзаж вносит особую поэтическую ноту в содержание натюрморта: с предельной простотой и скупостью изобразительных средств дано впечатление свежевыпавшего снега, лежащего толстым слоем на крышах домиков, повисшего на ветвях деревьев.

Множество предметов, включенных в натюрморт, усложняло задачу живописца. Можно было сбиться на путь перечисления всего увиденного. Но не количественно точное изображение предметов, а образное решение, большое поэтическое и философское обобщение — такова была цель художника. Поэтому его натюрморт изображает не просто «мертвую натуру», а плоды земли, результат человеческого труда. Все разнообразные дары природы воспроизведены с предельной убедительностью, во всей их неповторимой красоте, причем они подчинены ведущей образной идее.

Большой трудностью было связать воедино натюрморт, помещенный в условиях комнатного освещения, с его фоном — сверкающим зимним пейзажем. Такое объединение различных частей в сложном живописном произведении было достигнуто не смягчением красок, а путем смелого художественного обобщения. Живописный язык достигает предельной лаконичности и силы выражения. Несколькими движениями кисти художник пишет кочан капусты, луковицу, помидор.. . В сочной лепке разнообразных форм он добивается необычайной красоты оттенков, полнокровного выражения жизни предметов, их взаимодействия с окружающей средой и светом. Это умение изображать сложные по своей материальной и колористической структуре сочетания предметов при помощи самых простых средств говорит о совершенстве и своеобразии мастерства Кончаловского.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-3":

Часть 1 - Кончаловский. Мясо, дичь и овощи у окна

Часть 2 - Кончаловский. Автопортрет

Часть 3 - Тропинин. Автопортрет

...

Часть 48 - Русская живопись на марках 1982 года

Часть 49 - Боровиковский. Портрет Лопухиной

Часть 50 - Кипренский. Портрет Е.В.Давыдова

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 3 пользователям

Кончаловский. Персики |

Натюрморт Кончаловского «Персики» привлекает своей красотой и поэтичностью. Красота и гармония заключены уже в самой композиции натюрморта. В центре круглого стола помещена большая плетеная корзина, доверху наполненная крупными спелыми персиками. Белая миска справа ритмически уравновешивает белое пятно салфетки слева, придает композиции устойчивость. Сочная зелень листьев красиво сочетается с пушистой золотисто-розовой поверхностью персиков и коричневым фоном. Цветовой контраст смягчает соломенная плетеная корзина. Все предметы переданы объемно. Художник с помощью красок передает красоту обыденных вещей.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-2":

Часть 1 - Тропинин. Гитарист

Часть 2 - Федотов. Вдовушка

...

Часть 48 - Кончаловский. Возвращение с ярмарки

Часть 49 - Кончаловский. Зеленая рюмка

Часть 50 - Кончаловский. Персики

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 3 пользователям