-Рубрики

- 1-Русские художники 14-18 в.в. (43)

- 2-Русские художники 19 в.-I (50)

- 3-Русские художники 19 в.-II (43)

- 4-Русские и советские художники 19 в. (19)

- 5-Русские и советские художники 19-20 в.в. (50)

- 6-Художники СССР 20 в. (50)

- 7-Советские и постсоветские художники (43)

- Авиация, воздухоплавание-1 (50)

- Авиация, воздухоплавание-2 (14)

- Архитектура (30)

- Война 1941-45(1) (50)

- Война 1941-45(2) (50)

- Война 1941-45(3) (50)

- Война 1941-45(4) (29)

- Города и объекты России и СССР-1 (50)

- Города и объекты России и СССР-2 (50)

- Города и объекты России и СССР-3 (50)

- Города и объекты России и СССР-4 (44)

- Зеркальные картины-1 (50)

- Зеркальные картины-2 (50)

- Зеркальные картины-3 (13)

- История России-1 (50)

- История России-2 (50)

- История России-3 (50)

- История России-4 (50)

- История России-5 (18)

- Картины русских и советских художников-1 (50)

- Картины русских и советских художников-2 (50)

- Картины русских и советских художников-3 (50)

- Картины русских и советских художников-4 (50)

- Картины русских и советских художников-5 (49)

- Кино и театр-1 (50)

- Кино и театр-2 (21)

- Культура, образование, искусство-1 (50)

- Культура, образование, искусство-2 (50)

- Культура, образование, искусство-3 (28)

- Международные праздники, организации, выставки-1 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-2 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-3 (46)

- Музеи мира-1 (50)

- Музеи мира-2 (35)

- Музыка-1 (50)

- Музыка-2 (7)

- Освоение космоса-1 (50)

- Освоение космоса-2 (50)

- Освоение космоса-3 (41)

- Писатели-1 (50)

- Писатели-2 (50)

- Писатели-3 (50)

- Писатели-4 (26)

- Природа-1 (50)

- Природа-2 (50)

- Природа-3 (50)

- Природа-4 (9)

- Революционеры, политические деятели-1 (50)

- Революционеры, политические деятели-2 (50)

- Революционеры, политические деятели-3 (40)

- Революция, Гражданская война (40)

- Республики и автономии СССР и России (49)

- Россия-1 (50)

- Россия-2 (23)

- Спорт-1 (50)

- Спорт-2 (50)

- Спорт-3 (50)

- Спорт-4 (8)

- СССР (Россия) и другие страны-1 (50)

- СССР (Россия) и другие страны-2 (11)

- СССР-1 (50)

- СССР-2 (50)

- СССР-3 (50)

- СССР-4 (50)

- СССР-5 (38)

- Театр (42)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-1 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-2 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-3 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-4 (23)

- Художники разных стран-1 (50)

- Художники разных стран-2 (50)

- Художники разных стран-3 (50)

- Художники разных стран-4 (50)

- Художники разных стран-5 (50)

- Художники разных стран-6 (50)

- Художники разных стран-7 (50)

- Художники разных стран-8 (50)

- Художники разных стран-9 (50)

- Художники разных стран_10 (50)

- Художники разных стран_11 (50)

- Художники разных стран_12 (50)

- Художники разных стран_13 (50)

- Художники разных стран_14 (50)

- Художники разных стран_15 (50)

- Художники разных стран_16 (50)

- Художники разных стран_17 (50)

- Художники разных стран_18 (50)

- Художники разных стран_19 (50)

- Художники разных стран_20 (50)

- Художники разных стран_21 (50)

- Художники разных стран_22 (50)

- Художники разных стран_23 (49)

- Художники разных стран_24 (50)

- Художники разных стран_25 (50)

- Художники разных стран_26 (50)

- Художники разных стран_27 (50)

- Художники разных стран_28 (50)

- Художники разных стран_29 (50)

- Художники разных стран_30 (50)

- Художники разных стран_31 (50)

- Художники разных стран_32 (50)

- Художники разных стран_33 (51)

-Фотоальбом

- Хайфа. Выставка цветов-2012

- 03:00 01.01.1970

- Фотографий: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

alexandre77

alibaba49

allasima

Andre_Art

Art_Dealer

beautyB

beryozk

Dariadna

Dyklida

elalaza

Estia_O

gallinnika

Ilikesea

Italina

kasiniya

L7753191

Lida_Avvakymova

Lida_shaliminova

lipa_fv

Metodika

Mmirage

Ostreuss

pmos_nmos

renics

stella4707

TEACHER_OF_PHYSICS

Tess_901

VALKOINEN

Алекс-Р

Александр_Рубцов

Алексей_Сила

Андрей_Лысенко

Ваша_Усадьба

Карина_1982

Коллекционер_картин

красавицу_видеть_хотите

Лезгафт

Людмила_Кононович

Москва-Хайфа

Муромлена

Наталья_Душкова

непослушник

Озёрный_житель

павел-друг

Пчёлка_Майя_1

таня7

Трехголовый

Фея_Розабельверде

эжейни

Юрий_Дуданов

-Постоянные читатели

ALEXANDR_RUBTSOV Andre_Art Art_Dealer Dariadna Dyklida Estia_O Ilikesea L7753191 Lida_Avvakymova Lida_shaliminova Metodika Mmirage Okluba Russian_Portrait Tess_901 alexandre77 alibaba49 allasima beryozk florabio gallinnika kaen05 kasiniya kom4949 neroyneko ninalvovna39 renics stella4707 tanztanya volynko Александр_Рубцов Андрей_Лысенко Ваша_Усадьба Веселая_петелька Диплом_на_заказ_Пишу ИМПРЕССИЯ Коллекционер_картин Лезгафт Людмила_Кононович Москва-Хайфа Муромлена Наталья_Душкова Озёрный_житель Пчёлка_Майя_1 Фея_Розабельверде Юрий_Дуданов крючкова_ирина павел-друг таня7 эжейни

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 6)

Дружба_Народов

Live_Memory

Страны_народы_история

Форум_народов_РФ

ledikava

Israel

-Статистика

Создан: 24.01.2010

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

В этой жизни определённо только то, что нет ничего определённого. /Плиний Старший/

Адмирал Нахимов |

Павел Степанович Нахимов (1802–1855), российский флотоводец, адмирал, герой Севастопольской обороны.

Родился в селе Городок (ныне Нахимовское) Вяземского уезда Смоленской губернии в небогатой и многодетной дворянской семье (одиннадцать детей). Отец его был офицером и еще при Екатерине вышел в отставку со скромным чином секунд-майора.

Павел был зачислен в Морской кадетский корпус, и уже пятнадцати лет отроду получил чин мичмана и назначение на бриг «Феникс», отправлявшийся в плавание по Балтийскому морю.

Он был фанатиком морского дела. Никакой жизни, помимо морской службы, он не знал и знать не хотел, просто отказывался признавать для себя возможность существования не на военном корабле или не в военном порту. За недосугом и за слишком большой поглощенностью морскими интересами он забыл влюбиться, забыл жениться.

В 1827 отличился в Наваринском сражении, командовал батареей на линейном корабле «Азов» под командованием Лазарева М. П.

В 1828 вступил в командование корветом «Наварин», трофейным турецким кораблём. Во время русско-турецкой войны 1828—29, командуя корветом, в составе русской эскадры блокировал Дарданеллы.

В 1845 произведён в контр-адмиралы и назначен командиром бригады кораблей. В 1852 — вице-адмирал начальник флотской дивизии.

Во время Крымской войны 1853—56, командуя эскадрой Черноморского флота, Нахимов в штормовую погоду обнаружил и заблокировал главные силы турецкого флота в Синопе, и, умело проведя всю операцию , разгромил их в Синопском сражении.

Убедившись, что Турция не в состоянии вести успешную борьбу против России, Англия и Франция ввели свой флот в Черное море. Главнокомандующий А.С.Меншиков не решился воспрепятствовать этому, и дальнейший ход событий привел к эпопее Севастопольской обороны 1854 - 1855 гг. В сентябре 1854 г. Нахимову пришлось согласиться с решением совета флагманов и командиров о затоплении черноморской эскадры в Севастопольской бухте, с тем чтобы затруднить в нее вход англо-франко-турецкого флота. Перейдя с моря на сушу, Павел Степанович добровольно вошел в подчинение к Корнилову, возглавившему оборону Севастополя.

После гибели Корнилова он возглавил оборону города, вместе с контр-адмиралом В.Истоминым.

Во время одного из объездов передовых укреплений был смертельно ранен пулей в голову на Малаховом кургане.

Похоронен в склепе Владимирского собора в г. Севастополе.

Об обороне Севастополя написан отдельный пост в этом дневнике.

В историю России Павел Степанович Нахимов вошёл как один из самых выдающихся флотоводцев.

В 1959 году в Севастополе был воздвигнут памятник адмиралу Нахимову работы скульптора Н. В. Томского. Он заменил стоявший у Графской пристани памятник, снесенный в 1928 г. в соответствии с декретом Советской власти «О снятии памятников царям и их слугам» (имевшее место в советской литературе утверждение, что памятник был разрушен гитлеровцами в период оккупации Севастополя, неверно — на пьедестале памятника Нахимову в начале 1930-х был установлен памятник Ленину, и уже этот памятник был уничтожен в 1942-43 гг.).

Во время Великой Отечественной войны были созданы военно-морские Нахимовские училища. В 1944 были учреждены ордена Нахимова 1-й и 2-й степени, медаль Нахимова.

Серия сообщений "История России-1":

Часть 1 - Декабристы

Часть 2 - Первопечатники Иван Фёдоров и Франциск Скорина

...

Часть 17 - Новиков-Прибой и его Цусима

Часть 18 - Салават Юлаев - национальный герой Башкортостана

Часть 19 - Адмирал Нахимов

Часть 20 - Воссоединение Украины с Россией

Часть 21 - Оборона Севастополя.1854-1855

...

Часть 48 - Непокорённый Северный полюс Георгия Седова

Часть 49 - Военно-Морская академия

Часть 50 - Первые русские паровозы

|

|

Процитировано 2 раз

Русский писатель Глеб Успенский |

Глеб Иванович Успенский (1843 - 1902) - русский писатель.

Родился в семье провинциального чиновника. Учился в гимназии — сперва в Туле, потом — в Чернигове.

Учился в Петербургском (1861) и Московском (1862-1863) университетах, которые не окончил из-за недостатка средств.

Начал печататься в 1862 году в журнале Льва Толстого "Ясная Поляна", и вскоре стал видным представителем демократической литературы 1860-х годов. Главные темы Успенского в это время - жизнь и быт мелких чиновников и городской бедноты (очерки "Нравы Растеряевой улицы", 1866).

В 1871 и 1875 Успенский был за границей, жил в Париже и Лондоне. Там Успенский сблизился с представителями «Народной воли».

С конца 1870-х годов центральной темой творчества Успенского становится пореформенная деревня.

С 1873 года Успенский находился под негласным надзором полиции.

Успенский в своих произведениях создал обширную галерею придавленных и пришибленных людей, которых жизнь сделала "тише воды, ниже травы". Отсутствие протеста он объясняет, с одной стороны, тем, что нужда слишком придавила этих несчастных людей, а с другой стороны - ощущением своего бессилия, порождающим чувство страха. "Русский человек пуглив, как травленый заяц, и боится вообще, без видимой причины, без наличной опасности".

Его женой в 1870 г. стала сельская учительница Александра Васильевна Бараева. Для всех знакомых этот брак казался исключительно удачным. Будучи беременной на восьмом месяце, продолжала работать в школе, чтобы снять с него лишние материальные заботы. Бралась за переводы с французского и немецкого. Она была самоотверженной женой, но крепким здоровьем не

отличалась. Их дочь Вера была женой эсера Б. В. Савинкова (с 1899 по 1908 год).

С осени 1889 года у Успенского начинается нервное расстройство, которое переходит в сумасшествие. Осенью 1892 года он был помещён в больницу для душевнобольных в Новгороде, где и провёл последние годы своей жизни.

Серия сообщений "Писатели-1":

Часть 1 - Горький в СССР

Часть 2 - Из жизни Льва Толстого и история его любви

...

Часть 24 - Поэт Василий Жуковский

Часть 25 - Страсти по Огарёву

Часть 26 - Русский писатель Глеб Успенский

Часть 27 - Поэт, декабрист Александр Одоевский

Часть 28 - Трудная жизнь писателя Мамина-Сибиряка

...

Часть 48 - Якуб Колас

Часть 49 - Красный граф Алексей Толстой

Часть 50 - Американский поэт Лонгфелло

|

|

Процитировано 1 раз

Страсти по Огарёву |

Николай Платонович Огарев (1813-1877) - поэт, публицист, революционный деятель.

Родился в Петербурге в семье из старинного дворянского рода. Рано потерял мать, детство провел в имении отца (Пензенская губ.). Огарев с детства страдал эпилепсией.

К 1826 относится начало его многолетней дружбы с Герценом, дальним родственником и единомышленником в восторженном приятии либерально-освободительных и антидеспотических идей декабризма. Летом 1826 (или 1827) на Воробьевых горах друзья поклялись посвятить свои жизни борьбе за свободу народа.

В 1834 был арестован за распевание «пасквильных» стихов, порочащих царскую фамилию; с лета 1834 по весну 1835 пробыл в одиночном заключении, затем сослан в имение отца.

После смерти отца (1838) занялся освобождением части своих крестьян и воплощением «индустриальных» проектов — организацией вольнонаемного труда крепостных.

Годы 1841—1846 Огарев провел за границей.

В 1838 году Огарев женился на дочери пензенского губернатора Марии Львовне Рославлевой, женщине не красавице, но, по общему мнению, очень умной и интересной. Летом 1841 года супруги Огаревы выехали за границу. Здесь Мари сошлась с молодым русским художником, приятелем Огарева. Скоро в Москве узнали, что беременная Мария Львовна собирается подарить Огареву прижитого от

приятеля ребенка, которого он согласился признать своим. Изумление было всеобщим. Возмущенный Герцен воскликнул 10 октября 1844 года: "Да когда же предел этим гнусностям их семейной жизни?". Но ребенок родился мертвым, и это явилось последним актом семейной драмы Огаревых. В декабре 1844 года супруги разъехались и навсегда.

Во второй раз он женился на дочери одного из декабристов Наталье Тучковой, которая, пожив с ним, хоть и во втором, но во вполне законном браке, ушла жить в так называемом "гражданском браке" с соратником по борьбе - с А.И. Герценом...Вскоре у Натальи Алексеевны рождаются от Герцена дочь Лиза, а затем близнецы. Отцом детей числился, конечно, Огарев, которого Лиза очень любила,

пока ей в 10-летнем возрасте не открыли, кто ее настоящий отец.

И эти люди через свой «Колокол» учили русскую интеллигенцию тому, как надо жить!!! Как страну обустраивать! .

По возвращении на родину Огарев, несмотря на разочарование от результатов произведенного им эксперимента с освобождением крепостных (малоимущих закабалили богатые крестьяне), продолжает задуманные реформы: строит в своих селах суконную фабрику, сахарный и винокуренный заводы, покупает писчебумажную фабрику, начинает лесные промышленные разработки, постройку речных

судов, открывает школы, больницы, сам увлеченно занимаясь при этом медициной, фармакологией, педагогикой, экономикой и статистикой. Однако, хозяйственная деятельность Огарева не принесла желаемого успеха.

Совместно с Н.Н.Обручевым в июле 1861 Огарев пишет прокламацию «Что нужно народу?».

В 1875 Огарев вместе с «англичанкой простого звания» Мэри Сатерленд, ещё в 1858 поднятой им с лондонского «дна» и ставшей до конца дней его преданным другом, поселился в Англии. Эта неграмотная англичанка на протяжении последних лет его жизни была ему нянькой, любовницей и сестрой милосердия.

Умер Огарев после эпилептического припадка в Гринвиче близ Лондона. В 1966 его прах был перезахоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Серия сообщений "Писатели-1":

Часть 1 - Горький в СССР

Часть 2 - Из жизни Льва Толстого и история его любви

...

Часть 23 - Прогрессивный французский писатель Виктор Гюго

Часть 24 - Поэт Василий Жуковский

Часть 25 - Страсти по Огарёву

Часть 26 - Русский писатель Глеб Успенский

Часть 27 - Поэт, декабрист Александр Одоевский

...

Часть 48 - Якуб Колас

Часть 49 - Красный граф Алексей Толстой

Часть 50 - Американский поэт Лонгфелло

|

|

Процитировано 1 раз

Поэт Василий Жуковский |

Василий Андреевич Жуковский (1783-1852) - русский поэт.

Незаконнорождённый сын помещика Афанасия Бунина и пленной турчанки Сальхи, получившей после крещения фамилию Турчанинова. Сальха-Елизавета Турчанинова позже станет лучшей подругой законной жены Афанасия Бунина и будет, по сути, хозяйкой имения, владеющей всеми ключами. Кстати, Бунин-гуляка о Василии таки заботился, оставив ему по завещанию и небольшое сельцо, и деньги. Свою фамилию ребенок получил от жившего в имении бедного белорусского дворянина Андрея Жуковского, который по просьбе Бунина стал крёстным отцом ребёнка и затем его усыновил.

Для получения дворянства ребёнок был фиктивно зачислен на службу в Астраханский гусарский полк.

В 1797 году 14-летний Жуковский поступил в московский благородный университетский пансион и учился в нём четыре года. Там Жуковский начал писать свои первые стихи.

С 1815 начинается двадцатипятилетний период его придворной службы, сначала в должности чтеца при императрице, вдове Павла I, а с 1825 — воспитателя наследника, будущего императора Александра II, которого впоследствии прозвали "Освободителем". Мудрый и прошедший войну интеллектуал-либерал подготовил благодатную почву для прогрессивных взглядов будущего монарха. Ведь именно

Александр II издал указ об отмене крепостного права.

В 1810—1820-е творчество Жуковского переживает свой расцвет (баллады “Людмила”, “Светлана”, “Леонора”, “Кассандра” и др.).

В войну 1812 года Василий Жуковский вступил в народное ополчение в чине поручика, участвовал в Бородинской битве.

В 1841 отношения с царским двором ухудшились настолько, что, получив почетную отставку, Жуковский принял решение переселиться в Германию. В Германии он провел последние двенадцать лет своей жизни, занимаясь главным образом поэтическими переводами.

Там 58-летний Жуковский женится (это был его первый брак) - на 20-летней Елизавете Рейтерн, дочери своего старого друга известного немецкого живописца Герхарда фон Рейтерна.

Жуковский был не только наставником Пушкина, подарившим ему портрет с красноречивой надписью: «Победителю-ученику — от побежденного учителя». Он был также наставником и близким другом Николая Гоголя. Без Жуковского не было бы и Тараса Шевченко. Именно он вместе с Карлом Брюлловым организовали лотерею-акцию по сбору средств для того, чтобы выкупить из крепостной неволи у помещика Энгельгардта Кобзаря. Как известно, Брюллов написал портрет Жуковского (на марке 1952 года фрагмент этого портрета), который разыграли в лотерею, и собранные таким образом 2500 рублей пошли на дело освобождения поэта. В советские годы об этом эпизоде, конечно, упоминали, хотя скрывали на всякий случай, что в лотерее активно участвовала царская фамилия.

Советские чиновники от литературы, проявляя классовую бдительность, относились к нему настороженно. Во-первых, Жуковский - автор стихов гимна "Боже, царя храни!". Во-вторых, царедворец и воспитатель наследника престола. Да и поэзия его насыщена, как брюзгливо выражались критики, "меланхолическими мечтаниями", что явно не вписывалось в пронизанный чувством исторического оптимизма поэтический ландшафт Страны Советов.

Умер Жуковский в Баден-Бадене. Его прах был перевезен в Россию и погребен в Петербурге на кладбище Александро-Невской лавры.

Серия сообщений "Писатели-1":

Часть 1 - Горький в СССР

Часть 2 - Из жизни Льва Толстого и история его любви

...

Часть 22 - Новиков-Прибой и его Цусима

Часть 23 - Прогрессивный французский писатель Виктор Гюго

Часть 24 - Поэт Василий Жуковский

Часть 25 - Страсти по Огарёву

Часть 26 - Русский писатель Глеб Успенский

...

Часть 48 - Якуб Колас

Часть 49 - Красный граф Алексей Толстой

Часть 50 - Американский поэт Лонгфелло

|

|

Социалистическая Румыния |

Социалистическая Румыния просуществовала с 1947 по 1989 год.

Румынские войска принимали участие в боях на восточном фронте вместе с германскими.

При Ионе Антонеску масштабы преследований коммунистов достигли грандиозных размеров. К 1944 году, все лидеры Коммунистической партии Румынии оказались либо в тюрьме, либо пребывали в Москве.

В 1944 году театр военных действий переместился в Румынию, после чего в стране произошёл государственный переворот. Ион Антонеску и его сторонники были арестованы, к власти пришёл молодой король Михай I. С этого момента Румыния встала на сторону антигитлеровской коалиции. После окончания войны, в 1947 году была провозглашена Народная Республика Румыния.

Первым делом новые руководители провели национализацию практически всех частных учреждений. В 1949—1962 годах была осуществлена насильственная коллективизация. Только в конце 1940-х — начале 50-х было арестовано около 80 тысяч крестьян. По сталинской модели была проведена и индустриализация. К 1950 году промышленность встала на довоенный уровень.

Георгиу-Деж, который был убеждённым сталинистом, занимался отстранением с руководящих постов всех своих возможных политических оппонентов.

После смерти Сталина отношения СССР и Румынии усложняются, с конца 1950-х во внешней политике Деж придерживался принципов национализма и балансирования между Западом и Востоком. Румынское руководство, добилось существенной политической и экономической автономии в социалистическом лагере.

В 1965 году, после смерти Дежа, первым секретарем РКП был избран Николае Чаушеску. Он развил внешнеполитическую линию Дежа. В 1960-х годах наметилось улучшение отношений с Западом, и получение существенной независимости от Востока. Во время событий августа 1968 года Румыния резко осудила действия СССР и участвовавших в операции стран Варшавского договора. Однако в 1970-е

годы Румыния отошла от либерализма предыдущего десятилетия; в стране насаждался культ личности Чаушеску. Экономическое положение в стране стало резко ухудшаться. Было невозможно купить молоко и хлеб, не говоря уже о мясе. Днём в городах и сёлах отключали свет. Горячая вода давалась по часам, и то не везде.

В конце 80-х в Европе разыгрался "парад бархатных революций". Чаушеску бежал из Бухареста, но был схвачен подразделениями армии, и по приговору военного трибунала, который длился всего несколько часов, вместе с женой был расстрелян.

Серия сообщений "СССР (Россия) и другие страны-1":

Часть 1 - Албания - СССР

Часть 2 - Хороша страна Болгария...

...

Часть 4 - Венгрия - СССР

Часть 5 - Чехословакия-СССР

Часть 6 - Социалистическая Румыния

Часть 7 - Польша-СССР

Часть 8 - Китай-Россия-СССР. История отношений

...

Часть 48 - Мир против терроризма. 2002

Часть 49 - Российско-германские молодежные встречи в ХХI веке. 2004

Часть 50 - Год Республики Армения в Российской Федерации. 2006

|

|

Салават Юлаев - национальный герой Башкортостана |

Салават Юлаев (1754-1800) башкирский национальный герой, один из руководителей Крестьянской войны 1773—1775 гг., сподвижник Емельяна Пугачёва. Поэт-импровизатор. Его именем названы город Салават в Башкортостане, улицы в разных городах, хоккейный клуб.

Писатель С. П. Злобин написал исторический роман "Салават Юлаев".

Находясь в составе башкирского карательного корпуса, девятнадцатилетний Салават вместе со своим отцом добровольно перешли на сторону повстанцев, приняв обещания Пугачева вернуть захваченные земли, сохранить религию и возможность жить башкирскому народу по своим обычаям. После разгрома пугачёвского бунта в 1975 году они были отправлены на вечную каторгу в балтийскую крепость Рогервик (Эстония). Здесь Салават Юлаев и его отец провели остаток своей жизни.

Салават Юлаев был известен в народе и как поэт-импровизатор. О нём, как башкирском поэте, сохранилось много легенд, и трудно установить подлинность авторства песен, приписываемых Салавату, и грань, отделяющую их от устной башкирской народной поэзии.

Из статьи доктора исторических наук В.Я. Мауля (Нижневартовский государственный гуманитарный университет):

По выражению историка М. Н. Покровского, «история - это политика, опрокинутая в прошлое».

Героический образ Салавата Юлаева – это продукт пропаганды. Его фигура оказалась в центре острой идеологической борьбы различных общественных кругов и была изрядно мифологизирована и политизирована. Причины героизации образа неустрашимого борца башкирского народа против царизма и крепостничества вполне очевидны. Они полностью соответствуют «генеральной линии» партии в исторической науке советских времен, четко делившей историю только на «черное» и «белое». Особой популярностью пользовалась концепция «крестьянских войн» в России – как высшей формы классовой

борьбы при феодализме.

Сегодня историческая наука отказывается от концепции «крестьянских войн», чаще всего рассматривая их сквозь «призму» русского бунта, к числу которых относится и пугачевское восстание. В этом смысле справедлива точка зрения видного современного историка В. М. Соловьева о русских бунтах: «Какие-то конкретные справедливые цели, добрые порывы, благородные мотивы, благие намерения и т.п. очень быстро вымывались и отодвигались на третий-четвертый план, уступая место грабежу, насилию, террору, пьяной гульбе и богохульству. Ни Робин Гуд, ни Гильом Каль не жгли и не крушили без всякой нужды и без всякого разбора все «дворянское», не проливали кровь ради куража, не измывались над людьми на забаву себе озверевшей черни… Собственно, и сами-то бунты – какая-то патология, что-то из ряда вон, нечто устрашающе сумасшедшее, оголтелое, вурдалакское, оцепеняющее сердце и леденящее кровь». (Соловьев В. М. Анатомия русского бунта. Степан Разин: мифы и реальность. М., 1994. С200-201).

Подобная метаморфоза произошла и с Салаватом Юлаевым. Вполне благие цели и намерения (борьба со злоупотреблениями русских заводовладельцев и местной администрации) в пылу ожесточенных действий переросли в откровенный разбой и грабеж мирного, чаще всего русского, населения. Так что героический пафос здесь явно неуместен.

Изрядно преувеличенными следует признавать и те личностные достоинства, которыми наделили Салавата Юлаева (20-летнего юношу) в советской историографии.

Известно, что оказавшись на допросе, Салават Юлаев каялся, списывал все на свои молодость и страх: «из страха боясь учинить побега, в толпе злодейской и оставался». Старался приуменьшить размер своих преступлений перед государством: «Будучи в злодейской толпе, никого из своей воли и сам собою не умерщвлял». От «мужицкого царя» Пугачева/Петра III отрекся, именуя его теперь «злодеем Пугачовым». Вполне типичное для многих пленных пугачевцев, но едва ли героическое поведение.

Салават Юлаев один из активных участников пугачевского бунта. Поэтому он является заметной фигурой отечественной истории. Вычеркивать его из нее не нужно, да и вряд ли возможно. Но для того, чтобы относить его к выдающимся государственным деятелям, выдающимся полководцам, выдающимся поэтам, наделять личным мужеством и героизмом, научных исторических оснований и данных нет.

Серия сообщений "История России-1":

Часть 1 - Декабристы

Часть 2 - Первопечатники Иван Фёдоров и Франциск Скорина

...

Часть 16 - Исследователь Камчатки Степан Крашенинников

Часть 17 - Новиков-Прибой и его Цусима

Часть 18 - Салават Юлаев - национальный герой Башкортостана

Часть 19 - Адмирал Нахимов

Часть 20 - Воссоединение Украины с Россией

...

Часть 48 - Непокорённый Северный полюс Георгия Седова

Часть 49 - Военно-Морская академия

Часть 50 - Первые русские паровозы

|

|

Процитировано 1 раз

Прогрессивный французский писатель Виктор Гюго |

Виктор Гюго (1802-1885) - французский писатель (поэт, прозаик и драматург).

В 1952 году отмечалось 150-летие со дня рождения писателя. В СССР была выпущена почтовая марка, посвящённая этому юбилею.Примечательно, что это была в СССР первая почтовая марка, посвящённая иностранному деятелю, не считая, конечно, Маркса и Энгельса.

В эти годы Советский Союз становится самой читающей страной мира. Публикуются массовыми тиражами книги не только советских писателей, но и так называемых прогрессивных зарубежных. К их числу был отнесен и Виктор Гюго. На книжных полках и этажерках советских людей появились "Три мушкетёра" и "Граф Монтекристо" Александра Дюма, "Красное и чёрное" Стендаля, "Собор

Парижской Богоматери" Гюго и многое другое. Цены на книги были доступны даже для бедных семей, и не требовалось никаких макулатурных талонов, знакомств с влиятельными людьми и подарков продавцам книжных магазинов. Книги не были дефицитом, как это стало впоследствии.

Коммунисты считали Гюго обличителем буржуазного мира и записали его в свои. Константин Федин, который перевёл “Отверженных”, сказал: “Мы, советские писатели, вместе со всем нашим народом считаем Гюго нашим великим другом, мы никогда не забудем того символического рукопожатия, каким было согласие Виктора Гюго сотрудничать с Александром Герценом в его “Полярной звезде”,

выходившей под пушкинским девизом: “Да здравствует разум!”

Но не за это мы любим произведения Гюго. А любим мы его за великолепные и захватывающие сюжеты, за яркие образы и отменный стиль, за его мудрые, поучительные мысли. А вот некоторые из его коротких афоризмов:

- Нищета ведет к революции, революция — к нищете.

- Быть добрым очень легко, быть справедливым — вот что трудно.

- Бог сотворил кошку для того, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить.

- Когда виновный признает свою вину, он спасает единственное, что стоит спасать, — свою честь.

- Бессонница - это издевательство ночи над человеком.

- Чтобы быть вполне счастливым, недостаточно обладать счастьем, надо еще заслуживать его.

- Сорок лет — старость юности, пятьдесят — юность старости.

- Религия шествует в сопровождении всевозможных суеверий.

Серия сообщений "Писатели-1":

Часть 1 - Горький в СССР

Часть 2 - Из жизни Льва Толстого и история его любви

...

Часть 21 - Из жизни Гоголя

Часть 22 - Новиков-Прибой и его Цусима

Часть 23 - Прогрессивный французский писатель Виктор Гюго

Часть 24 - Поэт Василий Жуковский

Часть 25 - Страсти по Огарёву

...

Часть 48 - Якуб Колас

Часть 49 - Красный граф Алексей Толстой

Часть 50 - Американский поэт Лонгфелло

|

|

Новиков-Прибой и его Цусима |

Алексей Силыч Новиков-Прибой (1877–1944) - русский советский писатель-маринист.

Родился в селе Тамбовской губернии, в крестьянской семье. Обучался грамоте у дьячка, затем в церковно-приходской школе.

С 1899 по 1906 год — матрос Балтийского флота. В 1903 году был арестован за революционную пропаганду. Участвовал в Цусимском сражении, попал в японский плен. В плену у Новикова возникла мысль описать пережитое. Он начал сбор материала. Вернувшись из плена в родное село в 1906 году, Новиков написал два очерка о Цусимском сражении. С 1907 по 1913 годы жил в эмиграции, два

последних года у Максима Горького на Капри. Писал небольшие повести, рассказы и очерки.

В конце 1920-х годов писатель приступил к работе над своей главной книгой — исторической эпопеей «Цусима». В 1932 году вышло в свет первое издание «Цусимы». В 1941 году Новиков-Прибой за 2-ю часть «Цусимы» стал лауреатом Сталинской премии.

Цусимское морское сражение, происходившее 14-15 мая 1905 года вблизи острова Цусима в восточной части Корейского пролива, стало самой трагической катастрофой в истории русского военно-морского флота, и самым тяжёлым поражением России в ходе Русско-японской войны. Соотношение потерь русских и японцев по итогам Цусимского боя просто ужасающее: у японцев тогда было убито

всего 117 человек, зато у русских - 5045 человек убито и 6016 взято в плен, то есть соотношение потерь - 1:95 (!), а с учётом уничтожения 28 кораблей, в том числе 7 броненосцев, русский флот после Цусимы фактически прекратил своё существование.

Новиков-Прибой, служивший матросом на броненосце "Орёл", не мог видеть и знать масштабов русско-японской войны, но описанные им бытовые детали корабельной службы дают некоторые объяснения этой катастрофы. И поскольку большевики в своё время были за поражение царской России в русско-японской войне, то роман полностью укладывался в тему. Но негативный показ русского морского

офицерства не вписывается в сегодняшние представления, да и не соответствует известным сегодня фактам.

Пожалуй, впервые в советское время можно было прочитать книгу, где описывалось, как русских офицеров называют «проститутками», как матросы ходят к шлюхам на острове Мадагаскар и подцепляют там сифилис, как за возможность потрогать японских гейш командиры продавали военные корабли, а рядовые матросы в это время защищали российский флаг. Тиражи большого (800 страниц)

романа, изданного на многих языках мира, дали благоприятную почву для возникновения легенд о барской жизни бывшего матроса-баталера, сумевшего вовремя заработать на выгодной теме и продать читателю жареные факты. Сегодня «Цусиму» называют и бульварным, и желтым романом. Некоторые даже ставят под сомнение авторство бывшего матроса, самоучки в образовании, в написании эпического романа. Но очевидно, что книга, написанная простым матросом, все еще остается единственной большой книгой о страшном сражении.

Из статьи капитана III ранга В.Познахирева "Достаточно ли для Цусимы 'Цусимы'?":

С сегодняшних позиций особенно отчетливо видно, как искреннее стремление автора романа показать антинародную сущность самодержавного бюрократизма, но основанное на неглубоком анализе объективных условий развития событий привело к искажению действительности. Глубокое, без всякого сомнения, знание А. Новиковым-Прибоем огромного фактического материала и одноплановость романа вступили в противоречие и направили весь пафос произведения не против истинных виновников катастрофы, а против части офицерского состава эскадры, и в первую очередь против ее командующего...В свое время трактовку образа адмирала Рожественского как главного виновника Цусимской катастрофы критики считали большим достижением А.Новикова-Прибоя...В романе

автор дает Рожественскому далеко не лестную характеристику. За очень редким исключением, это "сумасшедший бык", "бешеный адмирал", "буйствующий сатрап", "бездарный командующий", "дуролом", "тупоголовый дьявол" и далее в том же духе. И венчает все

фраза: "Что Рожественский был дураком, все мы знаем".

Да, Рожественский не нашел в себе мужества предотвратить неизбежную катастрофу (хотя и предвидел её и докладывал об этом в письмах государю) и повернуть обратно эскадру; за движением ее следили миллионы людей, убежденных пропагандой в том, что флот, за плечами которого блестящее прошлое, наконец-то преподаст врагу должный урок.

Флотские офицеры, профессионально изучавшие историю, увидели глубокое заблуждение автора "Цусимы", основанное на том, что русская эскадра имела реальные шансы на успех и что не кто иной, как Рожественский, свел эти шансы к нулю.

Из романа мы узнаем, что суда над Рожественским потребовало "общественное мнение" и что адмирала "проклинала вся страна". На самом же деле он сам, а не кто иной, требовал суда над собой. В то время почти все считали его жертвой авантюристической политики государства.

Было бы неверным думать, что автор этой статьи хочет опорочить популярный роман и его автора. "Цусима" должна остаться Цусимой. Но сегодня, в пору восстановления исторической справедливости, было бы не лишним вернуть нам забытые имена и произведения. Дать читателю материал для объективного понимания трагических событий тех далеких лет. В противном случае все

последующие поколения будут переворачивать последнюю страницу "Цусимы" с непоколебимым убеждением автора, "что Рожественский был дураком, все мы знаем".

Серия сообщений "Писатели-1":

Часть 1 - Горький в СССР

Часть 2 - Из жизни Льва Толстого и история его любви

...

Часть 20 - Фурманов и его мифический Чапай

Часть 21 - Из жизни Гоголя

Часть 22 - Новиков-Прибой и его Цусима

Часть 23 - Прогрессивный французский писатель Виктор Гюго

Часть 24 - Поэт Василий Жуковский

...

Часть 48 - Якуб Колас

Часть 49 - Красный граф Алексей Толстой

Часть 50 - Американский поэт Лонгфелло

Серия сообщений "История России-1":

Часть 1 - Декабристы

Часть 2 - Первопечатники Иван Фёдоров и Франциск Скорина

...

Часть 15 - Русские мореходы Беллинсгаузен и Лазарев - первооткрыватели Антарктиды

Часть 16 - Исследователь Камчатки Степан Крашенинников

Часть 17 - Новиков-Прибой и его Цусима

Часть 18 - Салават Юлаев - национальный герой Башкортостана

Часть 19 - Адмирал Нахимов

...

Часть 48 - Непокорённый Северный полюс Георгия Седова

Часть 49 - Военно-Морская академия

Часть 50 - Первые русские паровозы

|

|

Процитировано 1 раз

Железный нарком Серго Орджоникидзе |

Серго Орджоникидзе ,настоящее имя — Григорий (Григол) Константинович Орджоникидзе (1886-1937). Советский государственный и партийный деятель. Ближайший друг и соратник Сталина.

Родился в дворянской семье.Учился в Тифлисской фельдшерской школе. Член РСДРП с 1903 года. Большевик.

В 1907 году Орджоникидзе был арестован по обвинению в бандитизме и помещён в Баиловскую тюрьму в Баку. Там, в камере, он познакомился с Иосифом Джугашвили, носившим в то время партийную кличку Коба. С тех пор между ними установились отношения, близкие к дружеским. Орджоникидзе был одним из немногих людей, с которыми Сталин был на «ты». После самоубийства Надежды Аллилуевой именно Орджоникидзе (и Киров), на правах ближайших друзей провели ночь в доме Сталина.

Орджоникидзе принимал активное участие в Октябрьском перевороте 1917, был одним из активных участников установления Советской власти в Армении и Грузии.

В 1930 стал председателем ВСНХ СССР, затем наркомом тяжелой промышленности, являясь членом Политбюро ЦК ВКП(б). На нем во многом лежит ответственность за многие «издержки социалистической индустриализации», в т.ч. использование рабского труда.

Убежденный сторонник Сталина, Оржоникидзе не смог согласиться с уничтожением старых большевиков, пытаясь убедить в этом хозяина. В обстановке "большого террора", по одной из версий, покончил жизнь самоубийством, по другой - был убит по приказу Сталина. Официальная причина смерти — инфаркт. Похоронен на Красной площади Москвы.

В пользу по крайней мере существенных разногласий со Сталиным свидетельствуют санкционированные на самом верху после смерти Орджоникидзе репрессии против ближайших родственников — жены, трёх братьев (и жены одного из них), племянника. Все лица, составившее заключение о смерти Орджоникидзе от инфаркта, были расстреляны — что представляется весьма подозрительным. По

приказу Сталина были впоследствии переименованы некоторые объекты, носящие имя Орджоникидзе - город Орджоникидзе и др.

Обстоятельства его смерти не были преданы гласности, что не помешало созданию мифа о «выдающемся государственном деятеле», «творце новой социалистической индустрии». Еще в 1919 г. Ленин назвал Орджоникидзе «надежнейшим военным работником», хотя самостоятельно он ни одной военной операции не провел. Он не был ни военным, ни инженером; он был только коммунистом. В этом и была его надежность.

Серия сообщений "Революционеры, политические деятели-1":

Часть 1 - Лениниана

Часть 2 - К.Маркс,Ф.Энгельс и марксизм в действии

...

Часть 23 - Судьба партаппаратчика Щербакова

Часть 24 - Слава и бесславие Георгия Димитрова

Часть 25 - Железный нарком Серго Орджоникидзе

Часть 26 - Соратник Сталина Куйбышев

Часть 27 - Сталин. Конец эпохи

...

Часть 48 - Анна Елизарова-Ульянова и тайны семьи Ульяновых

Часть 49 - Социал-демократ Отто Гротеволь и его большевизация

Часть 50 - Георге Георгиу-Деж-борец за личную власть в Румынии

|

|

Процитировано 2 раз

Из жизни Гоголя |

Николай Васильевич Гоголь (1809-1852) - русский прозаик, драматург.

Фамилия при рождении Яновский, с 1821 года Гоголь-Яновский.

Родился в семье небогатых помещиков в местечке Большие Сорочинцы Полтавской губернии. Дед Гоголя, Афанасий Демьянович Гоголь-Яновский (1738—1805), писал в официальной бумаге, что «его предки, фамилией Гоголь, польской нации», хотя большинство биографов склонны считать, что он всё же был «малороссом» (украинцем). Ряд исследователей, чьё мнение сформулировал В. В. Вересаев, считают, что происхождение от Остапа Гоголя, бывшего в конце XVII века гетманом Правобережной Украины, могло быть сфальсифицировано Афанасием Демьяновичем для получения им дворянства. Сам Гоголь, будучи крещёным «Яновский», по-видимому, не знал о настоящем происхождении фамилии и впоследствии отбросил её, говоря, что её поляки выдумали.

Отец Гоголя, который был замечательным рассказчиком и писал пьесы для домашнего театра на украинском языке, умер, когда сыну было 15 лет. Театральная деятельность отца и определила интересы будущего писателя.

Мать Гоголя Мария Ивановна Косяровская (1791—1868) была выдана замуж четырнадцати лет. По отзывам современников, она была исключительно хороша собой. Жених был вдвое старше её. Помимо Николая в семье было ещё одиннадцать детей.

Гоголь не был прилежным учеником в гимназии, но обладал прекрасной памятью, за несколько дней готовился к экзаменам и переходил из класса в класс; он был очень слаб в языках и делал успехи только в рисовании и русской словесности.

Смерть отца была тяжёлым ударом для всей семьи. Заботы о делах ложатся и на Гоголя; он должен думать о будущем устройстве своих собственных дел. Мать боготворит своего сына Николая, считает его гениальным, она отдаёт ему последнее из своих скудных средств для обеспечения его нежинской, а впоследствии петербургской жизни. Николай также всю жизнь платил ей горячей сыновней

любовью, однако полного понимания и доверительных отношений между ними не существовало. Позднее он откажется от своей доли в общем семейном наследстве в пользу сестёр, чтобы целиком посвятить себя литературе.

К концу пребывания в гимназии он мечтает о широкой общественной деятельности, которая, однако, видится ему вовсе не на литературном поприще.

В декабре 1828 года Гоголь переехал в Санкт-Петербург. Здесь впервые ждало его жестокое разочарование: скромные средства оказались в большом городе совсем незначительными, а блестящие надежды не осуществлялись так скоро, как он ожидал. В актёры его не приняли; служба была так бессодержательна, что он стал ею тяготиться; тем сильнее привлекало его литературное поприще.

Неудачи обратили его поэтические мечтания к родной Украине, и отсюда возникли первые планы труда. Это были планы „Вечеров на хуторе близ Диканьки“.

В беспокойном искании Гоголь отправился за границу, но через месяц вернулся опять в Петербург.

Рассказы из "Вечеров", изображавшие невиданным прежде образом картины украинского быта, блиставшие весёлостью и тонким юмором, произвели большое впечатление на Пушкина. Литературная слава Гоголя стала бесспорной.

В 1832 году он впервые побывал на родине. Домашние дела были расстроены; сам Гоголь уже не был восторженным юношей, каким оставил родину. Вскоре его «Вечера» стали казаться ему поверхностным юношеским опытом.

В 1833 году он снова усиленно работает, и результатом этих годов были несколько статей популярно-научного содержания по истории и искусству («Скульптура, живопись и музыка»; несколько слов о Пушкине; об архитектуре; о преподавании всеобщей истории; взгляд на состояние Украины; об украинских песнях и пр.), но вместе с тем и новые повести «Портрет», «Невский проспект» и «Записки

сумасшедшего». В первой части «Миргорода» появились «Старосветские помещики» и «Тарас Бульба»; во второй — «Вий» и «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

К 1834 году относится первый замысел «Ревизора». Основной сюжет «Ревизора», как позднее и сюжет «Мёртвых душ», был подсказан Гоголю Пушкиным.

В июне 1836 года Николай Васильевич уехал за границу, где пробыл с перерывами около десяти лет.

Жизнь за рубежом укрепила и успокоила его, дала ему возможность завершить его величайшее произведение, «Мёртвые души». К лету 1841 года первый том был готов. В сентябре этого года Гоголь отправился в Россию печатать свою книгу. Книга была представлена сначала в московскую цензуру, которая собиралась совсем запретить её; затем книга отдана в цензуру петербургскую и

благодаря участию влиятельных друзей Гоголя была, с некоторыми исключениями, дозволена.

Гоголь с детских лет не отличался крепким здоровьем. Смерть в отрочестве его младшего брата Ивана, безвременная кончина отца наложили отпечаток на его душевное состояние. Работа над продолжением «Мёртвых душ» не клеилась, и писатель испытывал мучительные сомнения в том, что ему удастся довести задуманное произведение до конца. Летом 1845 года его настигает мучительный

душевный кризис. Он пишет завещание, сжигает рукопись второго тома «Мёртвых душ», принеся её в жертву Богу.

Взамен он пишет в 1847 году назидательную книгу «Выбранные места из переписки с друзьями», которая с недоумением была встречена как друзьями, так и критиками. Даже друзья-Аксаковы отвернулись от него. Это было вызвано тем, что Гоголь написал её тоном пророчества и назидания, проповедью смирения, из-за которой виднелось, однако, собственное самомнение; осуждениями

прежних трудов, полным одобрением существующих общественных порядков. Не отвергая целесообразности социального переустройства, основную цель он видел в духовном самосовершенствовании. Высшая степень негодования, возбуждённого «Выбранными местами», выразилась в известном письме Белинского.

Гоголь мучительно переживал провал своей книги. Убежищем его осталось религиозное чувство: он решил, что не может продолжать работы, не исполнив давнишнего намерения поклониться Святому Гробу. В конце 1847 года он переехал в Неаполь и в начале 1848 года отплыл в Палестину, откуда через Константинополь и Одессу вернулся окончательно в Россию.

Пребывание в Иерусалиме не произвело того действия, какого он ожидал. Свои впечатления от Палестины Гоголь называет сонными; застигнутый однажды дождём в Назарете, он думал, что просто сидит в России на станции.

В Москве он продолжал работать над вторым томом «Мёртвых душ» и читал отрывки из него у Аксаковых, но в нём продолжалась та же мучительная борьба между художником и христианином.

Между тем его здоровье всё более слабело. Им овладел страх смерти; он бросил литературные занятия, стал говеть на масленице; однажды, когда он проводил ночь в молитве, ему послышались голоса, говорившие, что он скоро умрёт.

В 3 часа ночи 12 (24) февраля 1852 года, то есть в Великий пост, Гоголь разбудил слугу Семёна, велел ему открыть печные задвижки и принести из шкафа портфель. Вынув из него связку тетрадей, Гоголь положил их в камин и сжёг их. Наутро, он рассказал графу Толстому, что хотел сжечь только некоторые вещи, заранее на то приготовленные, а сжёг всё под влиянием злого духа. 18 февраля он слёг в постель и совсем перестал есть. Всё это время друзья и врачи пытаются помочь писателю, но он отказывается от помощи, внутренне готовясь к смерти. 20 февраля врачебный консилиум решается на принудительное лечение Гоголя, результатом которого явилось окончательное истощение и утрата сил, вечером он впал в беспамятство, а на утро 21 февраля в четверг скончался.

По одной из версий Гоголь заснул летаргическим сном. По другой версии смерть Гоголя была не чем иным, как завуалированным самоубийством, как некий еретический подвиг спиритуализма — торжество духа над плотью.

Похороны проходили на кладбище Данилова монастыря в Москве. На могиле был установлен бронзовый крест, стоявший на чёрном надгробном камне («Голгофа»), а на нём высечена надпись: «Горьким словом моим посмеюся» (цитата из книги пророка Иеремии).

В 1930 году Данилов монастырь был окончательно закрыт, некрополь вскоре ликвидирован. 31 мая 1931 года могилу Гоголя вскрыли и его останки перенесли на Новодевичье кладбище. Туда же была перенесена и Голгофа.

Однако, согласно воспоминаниям участника и свидетеля эксгумации писателя Владимира Лидина, написанным спустя пятнадцать лет после события, и опубликованным посмертно в 1991 году, в могиле Гоголя отсутствовал череп писателя. По другой версии череп Гоголя был повёрнут на бок. Обе эти версии породили множество легенд, в том числе о захоронении Гоголя в состоянии летаргического сна и похищении черепа Гоголя для коллекции известного московского собирателя театральной старины А. А. Бахрушина.

В 1952 году на могиле вместо Голгофы установили новый памятник в виде постамента с бюстом Гоголя работы скульптора Томского, на котором начертано: «Великому русскому художнику слова Николаю Васильевичу Гоголю от правительства Советского Союза».

Голгофа за ненадобностью какое-то время находилась в мастерских Новодевичьего кладбища. Вдова писателя М. А. Булгакова выкупила надгробие, после чего оно было установлено над могилой Михаила Афанасьевича. Таким образом, исполнилась мечта М. А. Булгакова: «Учитель, укрой меня своей чугунной шинелью».

В настоящее время — к 200-летию со дня рождения писателя — по инициативе членов оргкомитета юбилея могиле придан почти первоначальный вид: бронзовый крест на чёрном камне.

Сложное переплетение двух культур в одном человеке всегда делало фигуру Гоголя центром межнациональных споров, но самому Гоголю не нужно было выяснять, украинец он или русский. До сих пор не известно ни одного сочинения писателя, написанного по-украински. Несомненно, однако, что в творчестве писателя сказались также и украинские черты.

Наряду с сочинительством и интересом к театру с юных лет Гоголь был увлечён живописью. Уже по выходе из гимназии в Петербурге Гоголь продолжает занятия живописью в вечерних классах Академии художеств. Общение с кругом Пушкина, с К. П. Брюлловым, делает его страстным поклонником искусства. Картине «Последний день Помпеи» посвящена статья в сборнике «Арабески».

В 1837 году в Риме Гоголь познакомился с русскими художниками, пансионерами Императорской Академии Художеств: гравёром Фёдором Иорданом, Александром Ивановым, который тогда трудился над картиной «Явление Мессии народу», Ф. А. Моллером и другими, посланными в Италию для совершенствования в своем искусстве. С Александром Ивановым писателя свяжет многолетняя

дружба. Художник становится прототипом героя обновлённого варианта повести «Портрет». Фёдор Моллер написал в Риме в 1840 г. портрет Гоголя. Кроме того, известны ещё семь портретов Гоголя, написанных Моллером. Но более всего Гоголь ценил Иванова и его картину «Явление Мессии народу», он участвовал в создании концепции картины, принимал участие в качестве натурщика (фигура

ближайшего ко Христу), хлопотал, у кого мог, о продлении для художника возможности спокойно и не торопясь работать над картиной.

Серия сообщений "Писатели-1":

Часть 1 - Горький в СССР

Часть 2 - Из жизни Льва Толстого и история его любви

...

Часть 19 - Русский поэт Иван Никитин

Часть 20 - Фурманов и его мифический Чапай

Часть 21 - Из жизни Гоголя

Часть 22 - Новиков-Прибой и его Цусима

Часть 23 - Прогрессивный французский писатель Виктор Гюго

...

Часть 48 - Якуб Колас

Часть 49 - Красный граф Алексей Толстой

Часть 50 - Американский поэт Лонгфелло

|

|

Процитировано 2 раз

Биолог-палеонтолог Владимир Ковалевский и его жизненная трагедия |

Владимир Онуфриевич Ковалевский (1842—1883), зоолог, основоположник эволюционной палеонтологии. Брат учёного-зоолога Александра Ковалевского; муж знаменитого математика Софьи Ковалевской. Последователь и пропагандист учения Ч. Дарвина. Автор классических трудов по истории развития копытных животных.

Обучался в пансионате англичанина Мегина в Петербурге, где в совершенстве овладел основными европейскими языками, а затем был принят в Училище правоведения, которое закончил в 1861. Ковалевский отказался от карьеры юриста, жил в Германии, Франции, Англии, участвовал в польском восстании 1861 (всё-таки он происхождением был из польских дворян).

В 1863 он вернулся в Петербург, занялся переводом на русский язык и изданием книг по естествознанию.

В 1866 отправился в лагерь Гарибальди, чтобы бороться за свободу Италии.

В 1868 он вступил в фиктивный брак с Софьей Васильевной Корвин-Круковской (ставшей после этого брака Ковалевской), чтобы помочь ей получить университетское образование.

1869—1874 гг. Ковалевский провел за границей, где изучал естествознание и приступил к самостоятельным исследованиям палеонтологических коллекций в лучших музеях Европы. На его исследованиях и работах по эволюции парнокопытных, в том числе лошадей, до сих пор базируются учебники зоологии.

Ковалевскому только в 1875 удалось сдать магистерский экзамен. Испытывая большие финансовые трудности, он вынужден был вернуться к издательской деятельности и заняться спекуляциями недвижимостью, но оказался неопытным коммерсантом. На финансовые неудачи накладывались семейные неприятности. В январе 1881 он получил место доцента в Московском университете, но

было уже поздно. Он получил повестку в суд, и ему грозило тюремное заключение. Ковалевский не смог приступить к полноценным занятиям и покончил жизнь самоубийством.

Роковую роль в его самоубийстве сыграла его сперва фиктивная, а впоследствии реальная жена Софья Васильевна Ковалевская. В семейном финансовом крахе она целиком винила мужа. К тому же, когда она была беременна и у нее началась затяжная депрессия. Она ненавидела свой живот, приступы тошноты, но больше всего она ненавидела мужа. Романтические чувства исчезли, словно их и не было. В 1878 году в семье Ковалевских рождается дочь, и Владимир Онуфриевич вынужден серьезно задуматься об обеспечении семьи. Но, к сожалению избрал не тот путь. А Софья собрала вещи и уехала в Москву к родственникам. А после рождения дочери, оставив ее тетушкам, она укатила в Париж. Ее не покидали мысли, что она оставила мужа в беде, бросила ребенка, и Софья решила их заглушить, окунувшись с головой в омут светской жизни. Рауты, ужины, балы, любовник... И вдруг страшная весть из России:

Владимир Ковалевский, которого объявили банкротом, покончил жизнь самоубийством...

Перед смертью Ковалевский писал в неотправленном письме к брату: "Напиши Софье, что моя всегдашняя мысль была о ней и о том, как я много виноват перед нею и как я испортил ей жизнь..."

Получив в Париже известие о самоубийстве мужа, Софья Васильевна четыре дня не могла принимать пищи и на пятый лишилась сознания. Всю оставшуюся жизнь её не оставляла скорбь о погибшем муже. Главное, что ей удалось сделать, - это восстановить его честное имя.

Серия сообщений "Учёные, изобретатели, конструкторы-1":

Часть 1 - ЛОМОНОСОВ. Миф и реальность.

Часть 2 - ПОПОВ - изобретатель радио

...

Часть 32 - Математик Остроградский

Часть 33 - Географ и общественный деятель Семёнов-Тян-Шанский

Часть 34 - Биолог-палеонтолог Владимир Ковалевский и его жизненная трагедия

Часть 35 - Загадочная смерть академика Бехтерева

Часть 36 - Пулковская обсерватория

...

Часть 48 - День радио

Часть 49 - "Русский Дарвин" Карл Францевич Рулье

Часть 50 - Итальянский учёный 17-го века Торричелли

|

|

Процитировано 1 раз

Географ и общественный деятель Семёнов-Тян-Шанский |

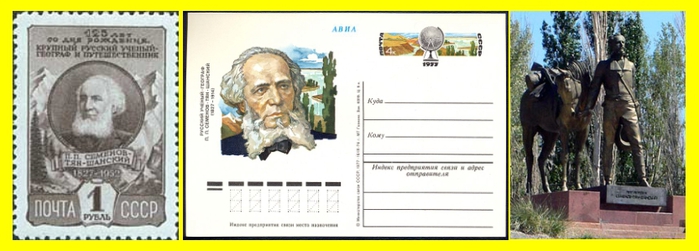

Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский (1827- 1914) - русский географ, ботаник, статистик, государственный и общественный деятель.

В 1856—1857 годах исследовал Тянь-Шань. Инициатор ряда экспедиций в Центральную Азию.

Родился в семье отставного капитана, героя Бородина в поместье Рязанка (ныне Чаплыгинского района Липецкой области).

Детство его протекало счастливо пока не умер в 1832 году отец - душа всей счастливой семьи. Мать от такого удара слегла в тяжёлой болезни. А когда поднялась, то оказалась уже внутренне другим человеком. И потянулась в осиротевшем доме совсем иная жизнь. Вскоре родня настояла на учёбе старших детей, брата и сестры. Их отправили в Лицей и Екатерининский институт. А Пётр остался с

больной матерью наедине. И на него, десятилетнего мальчика, легла вся тяжесть ухода за ней, за огромным запущенным домом и садом, тяжесть ведения хозяйства, отношений с дворней. Так он вынужденно привыкал заботиться о людях, распоряжаться делами, принимать решения.

До 15 лет воспитывался в деревне. Затем поступил в школу гвардейских подпрапорщиков и юнкеров, а по окончании курса стал вольнослушателем Санкт-Петербургского университета на физико-математическом факультете по отделу естественных наук.

Выдержав экзамен на степень кандидата, в 1849 году был избран в члены Императорского русского географического общества.

Потом последовало путешествие по Европе и продолжение учёбы в Берлинском университете. Там Семёнов познакомился с выдающимся учёным XIX столетия Александром Гумбольдтом, с которым поделился своими планами исследования Центральной Азии.

«Привези мне образец вулканической породы с Тянь-Шаня», — просил его Гумбольдт.

Наступил 1851 год, и к Петру Семёнову пришло, наконец-то, личное счастье. Он женился по взаимной любви на Вере Александровне Чулковой. А через два года всё оборвалось. Жена умерла… Только через 10 лет, в 1861 году, Петр Петрович решается создать новую семью и женится на Елизавете Андреевне Заблоцкой-Десятовской.

В 1856 году Семёнов предпринял по поручению Русского географического общества экспедицию для исследования горной системы Тянь-Шаня, являвшейся тогда местностью недоступной для европейцев. В течение двух лет он посетил Алтай, Тарбагатай, Семиреченский и Заилийский Алатау, озеро Иссык-Куль, первым из европейских путешественников проник в Тянь-Шань и первый посетил высочайшую горную группу — Хан-Тенгри.

В 1859—60 Семёнов-Тян-Шанский участвовал в качестве члена-эксперта и управляющего делами Редакционной комиссии по подготовке крестьянской реформы 1861. Он был также организатором первой переписи населения России в 1897 году.

С 1897 года он был членом Государственного совета Российской империи (в качестве которого изображён на знаменитой картине Репина "Юбилейное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года").

Императорским указом 23 ноября 1906 года за заслуги в открытии и первом исследовании горной страны Тянь-Шань к его фамилии «с нисходящим потомством» была присоединена приставка — Тян-Шанский.

Собрав богатейшую коллекцию картин фламандских и голландских художников XVI и XVII веков, вторую по полноте в Европе (хранится в Эрмитаже, часть продана советской властью в 1930-х годах на запад), Семёнов издал обширный труд «Этюды по истории нидерландской живописи».

Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский умер в Петербурге от воспаления лёгких на 88 году жизни. Похоронен на Смоленском православном кладбище.

Серия сообщений "Учёные, изобретатели, конструкторы-1":

Часть 1 - ЛОМОНОСОВ. Миф и реальность.

Часть 2 - ПОПОВ - изобретатель радио

...

Часть 31 - Путешественник Пётр Козлов

Часть 32 - Математик Остроградский

Часть 33 - Географ и общественный деятель Семёнов-Тян-Шанский

Часть 34 - Биолог-палеонтолог Владимир Ковалевский и его жизненная трагедия

Часть 35 - Загадочная смерть академика Бехтерева

...

Часть 48 - День радио

Часть 49 - "Русский Дарвин" Карл Францевич Рулье

Часть 50 - Итальянский учёный 17-го века Торричелли

|

|

Процитировано 1 раз

Географ и общественный деятель Семёнов-Тян-Шанский |

Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский (1827- 1914) - русский географ, ботаник, статистик, государственный и общественный деятель.

В 1856—1857 годах исследовал Тянь-Шань. Инициатор ряда экспедиций в Центральную Азию.

Родился в семье отставного капитана, героя Бородина в поместье Рязанка (ныне Чаплыгинского района Липецкой области).

Детство его протекало счастливо пока не умер в 1932 году отец - душа всей счастливой семьи. Мать от такого удара слегла в тяжёлой болезни. А когда поднялась, то оказалась уже внутренне другим человеком. И потянулась в осиротевшем доме совсем иная жизнь. Вскоре родня настояла на учёбе старших детей, брата и сестры. Их отправили в Лицей и Екатерининский институт. А Пётр остался с

больной матерью наедине. И на него, десятилетнего мальчика, легла вся тяжесть ухода за ней, за огромным запущенным домом и садом, тяжесть ведения хозяйства, отношений с дворней. Так он вынужденно привыкал заботиться о людях, распоряжаться делами, принимать решения.

До 15 лет воспитывался в деревне. Затем поступил в школу гвардейских подпрапорщиков и юнкеров, а по окончании курса стал вольнослушателем Санкт-Петербургского университета на физико-математическом факультете по отделу естественных наук.

Выдержав экзамен на степень кандидата, в 1849 году был избран в члены Императорского русского географического общества.

Потом последовало путешествие по Европе и продолжение учёбы в Берлинском университете. Там Семёнов познакомился с выдающимся учёным XIX столетия Александром Гумбольдтом, с которым поделился своими планами исследования Центральной Азии.

«Привези мне образец вулканической породы с Тянь-Шаня», — просил его Гумбольдт.

Наступил 1851 год, и к Петру Семёнову пришло, наконец-то, личное счастье. Он женился по взаимной любви на Вере Александровне Чулковой. А через два года всё обрывалось. Жена умерла… Только через 10 лет, в 1861 году, Петр Петрович решается создать новую семью и женится на Елизавете Андреевне Заблоцкой-Десятовской.

В 1856 году Семёнов предпринял по поручению Русского географического общества экспедицию для исследования горной системы Тянь-Шаня, являвшейся тогда местностью недоступной для европейцев. В течение двух лет он посетил Алтай, Тарбагатай, Семиреченский и Заилийский Алатау, озеро Иссык-Куль, первым из европейских путешественников проник в Тянь-Шань и первый посетил высочайшую горную группу — Хан-Тенгри.

В 1859—60 Семёнов-Тян-Шанский участвовал в качестве члена-эксперта и управляющего делами Редакционной комиссии по подготовке крестьянской реформы 1861. Он был также организатором первой переписи населения России в 1897 году.

С 1897 года он был членом Государственного совета Российской империи (в качестве которого изображён на знаменитой картине Репина "Юбилейное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года").

Императорским указом 23 ноября 1906 года за заслуги в открытии и первом исследовании горной страны Тянь-Шань к его фамилии «с нисходящим потомством» была присоединена приставка — Тян-Шанский.

Собрав богатейшую коллекцию картин фламандских и голландских художников XVI и XVII веков, вторую по полноте в Европе (хранится в Эрмитаже, часть продана советской властью в 1930-х годах на запад), Семёнов издал обширный труд «Этюды по истории нидерландской живописи».

Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский умер в Петербурге от воспаления лёгких на 88 году жизни. Похоронен на Смоленском православном кладбище.

В 1856—1857 годах исследовал Тянь-Шань. Инициатор ряда экспедиций в Центральную Азию.

Родился в семье отставного капитана, героя Бородина в поместье Рязанка (ныне Чаплыгинского района Липецкой области).

Детство его протекало счастливо пока не умер в 1932 году отец - душа всей счастливой семьи. Мать от такого удара слегла в тяжёлой болезни. А когда поднялась, то оказалась уже внутренне другим человеком. И потянулась в осиротевшем доме совсем иная жизнь. Вскоре родня настояла на учёбе старших детей, брата и сестры. Их отправили в Лицей и Екатерининский институт. А Пётр остался с

больной матерью наедине. И на него, десятилетнего мальчика, легла вся тяжесть ухода за ней, за огромным запущенным домом и садом, тяжесть ведения хозяйства, отношений с дворней. Так он вынужденно привыкал заботиться о людях, распоряжаться делами, принимать решения.

До 15 лет воспитывался в деревне. Затем поступил в школу гвардейских подпрапорщиков и юнкеров, а по окончании курса стал вольнослушателем Санкт-Петербургского университета на физико-математическом факультете по отделу естественных наук.

Выдержав экзамен на степень кандидата, в 1849 году был избран в члены Императорского русского географического общества.

Потом последовало путешествие по Европе и продолжение учёбы в Берлинском университете. Там Семёнов познакомился с выдающимся учёным XIX столетия Александром Гумбольдтом, с которым поделился своими планами исследования Центральной Азии.

«Привези мне образец вулканической породы с Тянь-Шаня», — просил его Гумбольдт.

Наступил 1851 год, и к Петру Семёнову пришло, наконец-то, личное счастье. Он женился по взаимной любви на Вере Александровне Чулковой. А через два года всё обрывалось. Жена умерла… Только через 10 лет, в 1861 году, Петр Петрович решается создать новую семью и женится на Елизавете Андреевне Заблоцкой-Десятовской.

В 1856 году Семёнов предпринял по поручению Русского географического общества экспедицию для исследования горной системы Тянь-Шаня, являвшейся тогда местностью недоступной для европейцев. В течение двух лет он посетил Алтай, Тарбагатай, Семиреченский и Заилийский Алатау, озеро Иссык-Куль, первым из европейских путешественников проник в Тянь-Шань и первый посетил высочайшую горную группу — Хан-Тенгри.

В 1859—60 Семёнов-Тян-Шанский участвовал в качестве члена-эксперта и управляющего делами Редакционной комиссии по подготовке крестьянской реформы 1861. Он был также организатором первой переписи населения России в 1897 году.

С 1897 года он был членом Государственного совета Российской империи (в качестве которого изображён на знаменитой картине Репина "Юбилейное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года").

Императорским указом 23 ноября 1906 года за заслуги в открытии и первом исследовании горной страны Тянь-Шань к его фамилии «с нисходящим потомством» была присоединена приставка — Тян-Шанский.

Собрав богатейшую коллекцию картин фламандских и голландских художников XVI и XVII веков, вторую по полноте в Европе (хранится в Эрмитаже, часть продана советской властью в 1930-х годах на запад), Семёнов издал обширный труд «Этюды по истории нидерландской живописи».

Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский умер в Петербурге от воспаления лёгких на 88 году жизни. Похоронен на Смоленском православном кладбище.

|

|

Чехословакия-СССР |

Чехословакия - государство в Центральной Европе, существовавшее в период с 1918 по 1992 г. (за исключением периода оккупации накануне и во время Второй мировой войны).

В начале существования двух государств СССР и Чехословакии дружественные отношения между ними не сложились.Сказывалась былая вражда после вооруженного конфликта между большевистской властью и чехословацкими легионами в период Гражданской войны в СССР. Чехословакия признала Советский Союз де-юре только 16 мая 1935 года.

14 марта 1939 г. Гитлер вызвал чехословацкого президента Эмиля Гаху в Берлин и предложил ему принять немецкую оккупацию Чехии. Гаха согласился на это и германская армия вторглась на чешскую территорию практически без какого-либо сопротивления (единственную организованную попытку сопротивления в городе Мистек предприняла рота капитана Карела Павлика).

15 марта 1939 года личным указом Гитлера Богемия и Моравия были объявлены протекторатом Германии. Евреи были изгнаны с государственной службы. Политические партии были запрещены, многие лидеры Коммунистической партии Чехословакии перебрались в Советский Союз. Словакия во главе с авторитарным союзником Гитлера Йозефом Тисо стала независимым государством, а вся Подкарпатская Русь была включена в состав Венгрии.

Советский Союз в это врем быстро признал новый статус и прекратил дипломатические отношения с чешскими представителями. Сотни чехословацких беженцев искали безопасность в Советском Союзе, но были отправлены в трудовые лагеря, кроме чехословацких коммунистов, которые бежали в Советский Союз вскоре после Мюнхенского соглашения.

В первые месяцы оккупации немецкое правление было умеренным. Действия гестапо были направлены преимущественно против чешских политиков и интеллигенции. Однако 28 октября 1939 года на годовщину провозглашения независимости Чехословакии чехи выступили против оккупации. Начались массовые аресты политиков, также были арестованы 1800 студентов и преподавателей. Все

университеты и колледжи в протекторате были закрыты, девять студенческих лидеров казнены, сотни людей были отправлены в концлагеря. Осенью 1941 года Рейх предпринял ряд радикальных шагов в протекторате. Премьер-министр Алоис Элиаш был арестован, а затем расстрелян, чешское правительство реорганизовано, все чешские культурные учреждения были закрыты. Гестапо

начало аресты и смертные казни. Была организована высылка евреев в концлагеря, в городке Терезин было организовано гетто.

После нападения Германии на СССР в июне 1941 года с участием двух словацких дивизий, советское правительство было первым, кто признал лидеров чехословацкого сопротивления в Лондоне в качестве союзного правительства и утвердил формирования чехословацких вооруженных сил из беженцев.

В 1943 году около 350000 чешских рабочих были депортированы в Германию. В пределах протектората вся невоенная промышленность была запрещена. Большинство чехов подчинились и лишь в последние месяцы войны вступили в движение сопротивления.

В декабре 1943 года в Москве был подписан договор о военном сотрудничестве с чехословацким правительством в изгнании.

С сентября 1944 по май 1945 года Красная Армия совместно с чехословацкими войсками освободили большую часть чехословацкой территории, а 9 мая 1945 года была взята и её столица Прага.

Поражение нацизма в 1945 г. привело к восстановлению чехословацкой государственности на прежней территории. Но Подкарпатская Русь вместе с частью словацкого Кралёвохлмецкого района (Чоп и окрестности) в этом же году были переданы УССР. В результате Советский Союз и Чехословакия в первый раз в своей истории получили общую границу.

Президентом вновь стал Бенеш. 4 июля 1947 г. кабинет министров Чехословакии проголосовал за план Маршалла. Но уже 7 июля премьер-министр Готвальд был вызван в Москву для объяснений. В это-же время проводилась политика депортаций — немцы и венгры были депортированы из страны. Экономическое положение страны ухудшалось, и большинство населения напрямую

связывало это с отказом от плана Маршалла. При поддержке СССР силу набрала Коммунистическая партия Чехословакии, пришедшая к власти в феврале 1948 г. Летом того же года ушедшего в отставку Бенеша (вскоре он умер) сменил коммунист Клемент Готвальд. В стране установился обычный восточноевропейский коммунистический режим, первые пять лет сопровождавшийся репрессиями по

образцу сталинских. Чехословакия попала в сферу влияния Советского Союза и девиз "С Советским Союзом навсегда!" - представлял сущность политики её коммунистического режима.

В двух следующих десятилетиях Чехословакия была самым верным союзником Советского Союза в Центральной Европе.

Некоторая либерализация была связана с почти одновременной кончиной Сталина и Готвальда в марте 1953 и затем — хрущёвскими реформами в СССР. Иногда дело доходило до беспорядков. 1 июня 1953 г. в чешском городе Пльзень рабочие заводов «Шкода» недовольные денежной реформой — отказались выйти на работу, и вместо этого — вышли на улицы. После мелких столкновений с полицией — в город были введены танки, и демонстранты были вынуждены разойтись.

С 1960 Чехословацкая республика стала называться Чехословацкой социалистической республикой (ЧССР).

С 1962 г. экономика страны находилась в перманентном кризисе. Медленный процесс десталинизации и низкий уровень жизни по сравнению с соседними западными странами привели к массовым требованиям реформ.

Осенью 1967 г. в Праге прошли демонстрации протеста против курса правительства. Было заменено руководство Коммунистической партии Чехословакии. Став 5 января 1968 первым секретарём ЦК КП Чехословакии, Александр Дубчек при поддержке сменившего Новотного героя Второй мировой войны президента Людвика Свободы инициировал ряд преобразований, направленных на существенную либерализацию и демократизацию существующего режима. Политика первого секретаря Дубчека завоевала поддержку широких слоёв населения страны. Одновременно началось преследование ортодоксальных кругов партии во главе с Новотным. Проходили митинги и демонстрации.

Западные журналисты, приезжавшие в 1968 в страну, восхищались непривычной ни для восточного, ни даже для западного блоков, атмосферой «свободы и солидарности», царившей в стране, называя Чехословакию «самой свободной страной Европы». Этот период получил впоследствии название "Пражская весна".

Такая ситуация вызывала опасения со стороны Советского Союза. "Они собираются сделать из страны что-то вроде Югославии, а затем — Австрии" - сказал Юрий Андропов. 18 августа 1968 совещание стран Варшавского договора осудило чехословацкое руководство, деятельность которого якобы «угрожала завоеваниям социализма». Под предлогом предотвращения контрреволюционного переворота, силы 5 стран — членов Варшавского договора (СССР, Польши, ГДР, Венгрии и Болгарии), заручившись поддержкой целого ряда видных общественных деятелей Чехословакии, подписавшихся под просьбой о введении войск для защиты социализма, 20 августа 1968 пересекли границу страны с целью сместить реформаторов в её руководстве. В считанные часы мощный 124-тысячный контингент

«дружественных государств» занял все ключевые пункты Чехии и Словакии. Дубчек фактически был задержан и вместе с остальными руководителями Чехословакии доставлен в Москву для переговоров.

На апрельском пленуме ЦК КПЧ (1969) Дубчек был отстранен от власти и заменён другим словаком — Густавом Гусаком, полностью лояльным к СССР. Примечательно, что напрямую Дубчеку обвинения в оппортунизме не предъявлялись, но он обвинялся в попустительстве «правооппортунистическим оппонентам». Из-за этих обвинений в 1970 Дубчек был исключён из Компартии Чехословакии и лишён статуса депутата. 7 ноября 1992 года Александр Дубчек погиб в автомобильной катастрофе.

С 1 января 1969 года в ЧССР было введено федеративное деление страны на Чешскую и Словацкую социалистические республики.

Последующие двадцать лет, когда страной руководил Густав Гусак, были ознаменованы политикой «нормализации» (политического застоя). Лозунг "С Советским Союзом навсегда!" был вновь введен, но репутация Советского Союза в Чехословакии существенно ухудшилась.

В 1989 коммунисты лишились власти в результате бархатной революции, а страну возглавил писатель-диссидент Вацлав Гавел c 31.12.1989 — последний президент Чехословакии и первый президент Чехии.

Серия сообщений "СССР (Россия) и другие страны-1":

Часть 1 - Албания - СССР

Часть 2 - Хороша страна Болгария...

Часть 3 - Монголия - СССР

Часть 4 - Венгрия - СССР

Часть 5 - Чехословакия-СССР

Часть 6 - Социалистическая Румыния

Часть 7 - Польша-СССР

...

Часть 48 - Мир против терроризма. 2002

Часть 49 - Российско-германские молодежные встречи в ХХI веке. 2004

Часть 50 - Год Республики Армения в Российской Федерации. 2006

|

|

Математик Остроградский |

Михаил Васильевич Остроградский (1801-1861) - лидер математиков Российской империи середины XIX века.

Родился в деревне Полтавской губернии, в семье помещика.

С 1817 года — студент физико-математического факультета Харьковского университета. Учился на «отлично».В 1820: сдал кандидатские экзамены. Однако реакционная часть харьковской профессуры добилась лишения юноши аттестата кандидата наук и диплома об окончании университета. Мотивировалось это его «вольнодумством» и непосещением лекций по богословию. Он так и не

получил российскую учёную степень. Остроградский вынужден был уехать в Париж, где в Сорбонне и Коллеж де Франс продолжал изучать математику.

В 1828: возвратился на родину с французским дипломом и с заслуженной репутацией талантливого учёного. Преподавал в Институте Корпуса инженеров путей сообщения. Был избран экстраординарным академиком Петербургской Академии наук.и членом-корреспондентом других академий и научных обществ. Став знаменитостью мирового класса, Остроградский развернул в Петербурге большую педагогическую и общественную деятельность.

В 1831 г. Остроградский втихомолку от родителей женился на курляндской дворянке Марии Васильевне фон Люцау. Женитьба на Марии Васильевне во многом определила в некотором смысле двойственное положение Остроградского в Академии наук. Как известно, в Петербургской академии наук почти с момента ее организации существовали две "партии": немецкая, объединявшая всех иностранцев, и русская. Отношения между ними всегда были довольно напряженными. Славянин по происхождению, Остроградский был женат на немке. Таким образом, его воспринимали как своего как представители немецкой, так и русской партии Академии наук. Остроградский, не лишенный малороссийской хитрецы, постоянно использовал это обстоятельство с выгодой для себя.

Вообще Михаил Васильевич невероятно чудачил, и все до такой степени привыкли к этим чудачествам, что смотрели на них как на нечто абсолютно необходимое. И ни одному преподавателю не прощалось то, что прощалось Остроградскому, столь велик был его авторитет. Например, чтобы дать передышку себе и слушателям, Остроградский предлагал воспитанникам рассказать на лекции анекдот и ставил за него отметку.

К сожалению, Остроградский не сумел оценить новаторские работы Н. И. Лобачевского. Остроградскому было поручено дать отзыв о сочинении Лобачевского «О началах геометрии». Этот отзыв был написан в резких тонах. «Автор, по-видимому, задался целью писать таким образом, чтобы его нельзя было понять. Он достиг этой цели; большая часть книги осталась столь же неизвестной для меня, как

если бы я никогда не видал её…»

Софья Ковалевская в своей книге «Воспоминания детства» написала, что в одной из комнат дома её детства стены были оклеены лекциями Остроградского о дифференциальном и интегральном исчислении. И это сыграло большую роль в её увлечении математикой.

Любимым писателем Остроградского был Тарас Шевченко. Остроградский был знаком лично и даже находился с ним в дружеских отношениях.

Во время второй поездки в Париж от неосторожного обращения Остроградского с фосфорной спичкой им был потерян правый глаз. Глаз спасти не удалось, так как, не закончив лечение в Париже, Остроградский решил возвращаться в Россию морем и при этом он простудил повреждённый глаз.