-Рубрики

- 1-Русские художники 14-18 в.в. (43)

- 2-Русские художники 19 в.-I (50)

- 3-Русские художники 19 в.-II (43)

- 4-Русские и советские художники 19 в. (19)

- 5-Русские и советские художники 19-20 в.в. (50)

- 6-Художники СССР 20 в. (50)

- 7-Советские и постсоветские художники (43)

- Авиация, воздухоплавание-1 (50)

- Авиация, воздухоплавание-2 (14)

- Архитектура (30)

- Война 1941-45(1) (50)

- Война 1941-45(2) (50)

- Война 1941-45(3) (50)

- Война 1941-45(4) (29)

- Города и объекты России и СССР-1 (50)

- Города и объекты России и СССР-2 (50)

- Города и объекты России и СССР-3 (50)

- Города и объекты России и СССР-4 (44)

- Зеркальные картины-1 (50)

- Зеркальные картины-2 (50)

- Зеркальные картины-3 (13)

- История России-1 (50)

- История России-2 (50)

- История России-3 (50)

- История России-4 (50)

- История России-5 (18)

- Картины русских и советских художников-1 (50)

- Картины русских и советских художников-2 (50)

- Картины русских и советских художников-3 (50)

- Картины русских и советских художников-4 (50)

- Картины русских и советских художников-5 (49)

- Кино и театр-1 (50)

- Кино и театр-2 (21)

- Культура, образование, искусство-1 (50)

- Культура, образование, искусство-2 (50)

- Культура, образование, искусство-3 (28)

- Международные праздники, организации, выставки-1 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-2 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-3 (46)

- Музеи мира-1 (50)

- Музеи мира-2 (35)

- Музыка-1 (50)

- Музыка-2 (7)

- Освоение космоса-1 (50)

- Освоение космоса-2 (50)

- Освоение космоса-3 (41)

- Писатели-1 (50)

- Писатели-2 (50)

- Писатели-3 (50)

- Писатели-4 (26)

- Природа-1 (50)

- Природа-2 (50)

- Природа-3 (50)

- Природа-4 (9)

- Революционеры, политические деятели-1 (50)

- Революционеры, политические деятели-2 (50)

- Революционеры, политические деятели-3 (40)

- Революция, Гражданская война (40)

- Республики и автономии СССР и России (49)

- Россия-1 (50)

- Россия-2 (23)

- Спорт-1 (50)

- Спорт-2 (50)

- Спорт-3 (50)

- Спорт-4 (8)

- СССР (Россия) и другие страны-1 (50)

- СССР (Россия) и другие страны-2 (11)

- СССР-1 (50)

- СССР-2 (50)

- СССР-3 (50)

- СССР-4 (50)

- СССР-5 (38)

- Театр (42)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-1 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-2 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-3 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-4 (23)

- Художники разных стран-1 (50)

- Художники разных стран-2 (50)

- Художники разных стран-3 (50)

- Художники разных стран-4 (50)

- Художники разных стран-5 (50)

- Художники разных стран-6 (50)

- Художники разных стран-7 (50)

- Художники разных стран-8 (50)

- Художники разных стран-9 (50)

- Художники разных стран_10 (50)

- Художники разных стран_11 (50)

- Художники разных стран_12 (50)

- Художники разных стран_13 (50)

- Художники разных стран_14 (50)

- Художники разных стран_15 (50)

- Художники разных стран_16 (50)

- Художники разных стран_17 (50)

- Художники разных стран_18 (50)

- Художники разных стран_19 (50)

- Художники разных стран_20 (50)

- Художники разных стран_21 (50)

- Художники разных стран_22 (50)

- Художники разных стран_23 (49)

- Художники разных стран_24 (50)

- Художники разных стран_25 (50)

- Художники разных стран_26 (50)

- Художники разных стран_27 (50)

- Художники разных стран_28 (50)

- Художники разных стран_29 (50)

- Художники разных стран_30 (50)

- Художники разных стран_31 (50)

- Художники разных стран_32 (50)

- Художники разных стран_33 (51)

-Фотоальбом

- Хайфа. Выставка цветов-2012

- 03:00 01.01.1970

- Фотографий: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

alexandre77

alibaba49

allasima

Andre_Art

Art_Dealer

beautyB

beryozk

Dariadna

Dyklida

elalaza

Estia_O

gallinnika

Ilikesea

Italina

kasiniya

L7753191

Lida_Avvakymova

Lida_shaliminova

lipa_fv

Metodika

Mmirage

Ostreuss

pmos_nmos

renics

stella4707

TEACHER_OF_PHYSICS

Tess_901

VALKOINEN

Алекс-Р

Александр_Рубцов

Алексей_Сила

Андрей_Лысенко

Ваша_Усадьба

Карина_1982

Коллекционер_картин

красавицу_видеть_хотите

Лезгафт

Людмила_Кононович

Москва-Хайфа

Муромлена

Наталья_Душкова

непослушник

Озёрный_житель

павел-друг

Пчёлка_Майя_1

таня7

Трехголовый

Фея_Розабельверде

эжейни

Юрий_Дуданов

-Постоянные читатели

ALEXANDR_RUBTSOV Andre_Art Art_Dealer Dariadna Dyklida Estia_O Ilikesea L7753191 Lida_Avvakymova Lida_shaliminova Metodika Mmirage Okluba Russian_Portrait Tess_901 alexandre77 alibaba49 allasima beryozk florabio gallinnika kaen05 kasiniya kom4949 neroyneko ninalvovna39 renics stella4707 tanztanya volynko Александр_Рубцов Андрей_Лысенко Ваша_Усадьба Веселая_петелька Диплом_на_заказ_Пишу ИМПРЕССИЯ Коллекционер_картин Лезгафт Людмила_Кононович Москва-Хайфа Муромлена Наталья_Душкова Озёрный_житель Пчёлка_Майя_1 Фея_Розабельверде Юрий_Дуданов крючкова_ирина павел-друг таня7 эжейни

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 6)

Дружба_Народов

Live_Memory

Страны_народы_история

Форум_народов_РФ

ledikava

Israel

-Статистика

Создан: 24.01.2010

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

В этой жизни определённо только то, что нет ничего определённого. /Плиний Старший/

Художник Александр Головин (1863-1930) |

Александр Яковлевич Головин (1863-1930) — русский художник, сценограф, народный артист РСФСР (1928).

Родился в Москве в семье священника. В семье очень любили театр, музыку, литературу. С детства обнаружил абсолютный музыкальный слух, серьезно занимался игрой на рояле и пением. Увлечение изобразительным искусством проявилось позже, лишь в старших классах гимназии. В дальнейшем музыкальность, музыкальная образованность самым серьезным образом скажутся в художественных работах Головина, живописные работы которого современники выразительно охарактеризовали как "музыку для глаз".

В 1882—1889 годах обучался в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, сначала на архитектурном отделении (3 года), потом на живописном, в классах И. М. Прянишникова, В. Е. Маковского и В. Д. Поленова.

В сентябре 1897 Головин женился на Марии Константиновне Котовой. Вскоре у них родились две дочери – Елена и Мария, а после сын Александр. Но их союз оказался недолгим.

В 1889 Александр Головин отправляется в Париж на Всемирную выставку. Он был покорен новейшей французской живописью. Там посещал Академию Коларосси и школу-студию Витти (1897).

До 1901 года жил в Москве, затем в Петербурге и Царском (Детском) Селе. По приглашению Управляющего Московской конторой Императорских театров Теляковского В.А. c 1900 года стал писать декорации к спектаклям Императорских театров, сначала в Москве, затем в Петербурге/

Активный член объединения «Мир искусства», дизайнер интерьеров, мебели, совместно с К. А. Коровиным (они были дружны), принимал участие в оформлении российского павильона на Всемирной выставке в Париже 1900 года и гостиницы «Метрополь» в Москве (майоликовый фриз) в 1900-03 годах.

В 1912 Головин стал действительным членом Академии художеств. В это же время у него обнаружились первые признаки серьезной сердечной болезни, и врачи посоветовали художнику покинуть столицу. С 1913 Головин жил в Царском Селе.

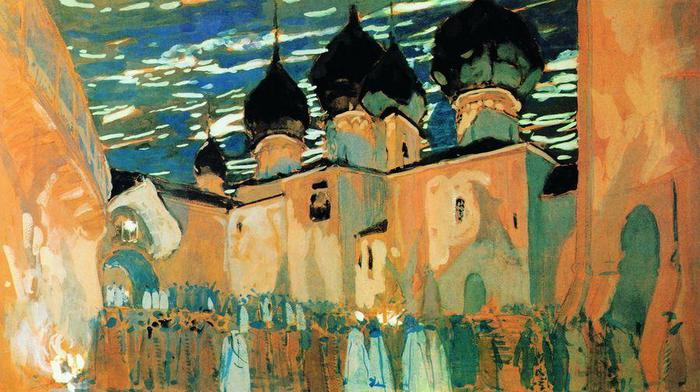

Работал также и для «Русских сезонов» С. П. Дягилева в Париже (опера «Борис Годунов» М. П. Мусоргского, 1908, балет «Жар-птица», И. Ф. Стравинского, 1910). После Октябрьской революции «блеснул стариной» в «Женитьбе Фигаро» (П.Бомарше, МХАТ, 1927), а «Отелло» В.Шекспира во МХАТЕ вышел в 1930 уже после смерти художника.

Работал обычно темперой и пастелью — создал колоритные пейзажи и натюрморты, а также портреты, часть из которых можно назвать художественными документами, в других присутствует и модерн, и начало импрессионизма.

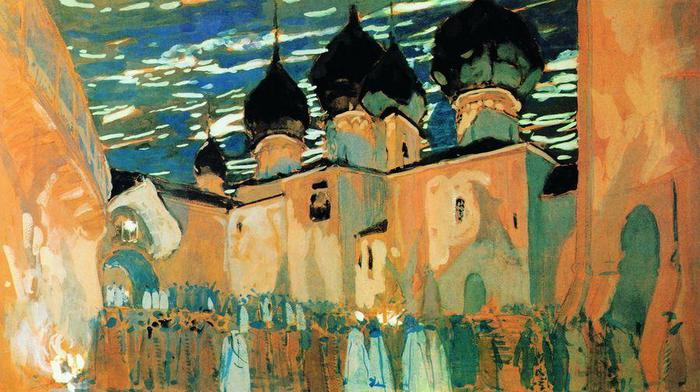

Вече В Псковском Кремле. Эскиз Декорации К Опере Н.А. Римского-Корсакова Псковитянка. 1901.

Родился в Москве в семье священника. В семье очень любили театр, музыку, литературу. С детства обнаружил абсолютный музыкальный слух, серьезно занимался игрой на рояле и пением. Увлечение изобразительным искусством проявилось позже, лишь в старших классах гимназии. В дальнейшем музыкальность, музыкальная образованность самым серьезным образом скажутся в художественных работах Головина, живописные работы которого современники выразительно охарактеризовали как "музыку для глаз".

В 1882—1889 годах обучался в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, сначала на архитектурном отделении (3 года), потом на живописном, в классах И. М. Прянишникова, В. Е. Маковского и В. Д. Поленова.

В сентябре 1897 Головин женился на Марии Константиновне Котовой. Вскоре у них родились две дочери – Елена и Мария, а после сын Александр. Но их союз оказался недолгим.

В 1889 Александр Головин отправляется в Париж на Всемирную выставку. Он был покорен новейшей французской живописью. Там посещал Академию Коларосси и школу-студию Витти (1897).

До 1901 года жил в Москве, затем в Петербурге и Царском (Детском) Селе. По приглашению Управляющего Московской конторой Императорских театров Теляковского В.А. c 1900 года стал писать декорации к спектаклям Императорских театров, сначала в Москве, затем в Петербурге/

Активный член объединения «Мир искусства», дизайнер интерьеров, мебели, совместно с К. А. Коровиным (они были дружны), принимал участие в оформлении российского павильона на Всемирной выставке в Париже 1900 года и гостиницы «Метрополь» в Москве (майоликовый фриз) в 1900-03 годах.

В 1912 Головин стал действительным членом Академии художеств. В это же время у него обнаружились первые признаки серьезной сердечной болезни, и врачи посоветовали художнику покинуть столицу. С 1913 Головин жил в Царском Селе.

Работал также и для «Русских сезонов» С. П. Дягилева в Париже (опера «Борис Годунов» М. П. Мусоргского, 1908, балет «Жар-птица», И. Ф. Стравинского, 1910). После Октябрьской революции «блеснул стариной» в «Женитьбе Фигаро» (П.Бомарше, МХАТ, 1927), а «Отелло» В.Шекспира во МХАТЕ вышел в 1930 уже после смерти художника.

Работал обычно темперой и пастелью — создал колоритные пейзажи и натюрморты, а также портреты, часть из которых можно назвать художественными документами, в других присутствует и модерн, и начало импрессионизма.

Вече В Псковском Кремле. Эскиз Декорации К Опере Н.А. Римского-Корсакова Псковитянка. 1901.

Серия сообщений "4-Русские и советские художники 19 в. ":

Часть 1 - КАСАТКИН Николай Алексеевич (1859-1930)

Часть 2 - НЕСТЕРОВ Михаил Васильевич (1862-1942)

...

Часть 17 - ЛАНСЕРЕ Евгений Евгеньевич (1875-1946)

Часть 18 - "Мир искусства" Александра Бенуа (1870-1960)

Часть 19 - Художник Александр Головин (1863-1930)

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Актёр театра и кино Иван Рыжов |

Иван Петрович Рыжов (1913-2004) — советский и российский актёр театра и кино. Народный артист РСФСР (1980).

Родился в деревне Зелёная Слобода Московской губернии. Трудное детство, тяжёлая работа — начал паренёк свою трудовую жизнь колхозным бригадиром. В тайне же крестьянский сын всегда думал о сцене, мечтал о ролях, мысленно представлял себя тем или иным героем. Как только появилась возможность, Иван поехал поступать в Москву на «артиста». В 1935 году окончил училище при Московском театре Революции и стал актёром этого театра. В 1940 году стал актёром киностудии «Союздетфильм», с 1945 года — актёр Театра-студии киноактёра.

Снимался в кино с 1939 года. Прославился ролями простых русских мужиков, часто эпизодических, но колоритных.

В молодости образ у него был какой-то невнятный. Может быть, потому его немногочисленные ранние работы впоследствии были забыты зрителями. Так продолжалось достаточно долго, пока Иван Рыжов не перешагнул сорокалетний рубеж и не начал приближаться к «образу деда». Вот тут то режиссёры вдруг «увидели» актёра.

Возрастные роли в кино Иван Рыжов начал играть во второй половине 1950-х годов. Колхозник в мелодраме «Дело было в Пенькове», казак в «Тихом Доне», чуть позже: строгий Волков в мелодраме «Алёшкина любовь» и незадачливый вахтёр в комедии «Девичья весна». Дальше — больше. С годами интерес к актёру только возрастал.

Очень скоро окончательно определилось и его амплуа. Иван Петрович в основном появлялся на экране в эпизодах, играя простых людей, мудрых и добрых. От его героев исходило какое-то излучение доброжелательности, простоты и искренности, плюс всё это «приправлялось» долей живого народного юмора. Собственно говоря, Иван Петрович даже и не играл, он проживал своих героев, — ведь он и в жизни был таким же. На съёмках актёр практически не пользовался гримом, — его абсолютно «неактёрское» лицо не требовало каких-то корректировок. Герои Рыжова и без этого были очень близки народу.

Особенно органично Иван Петрович «вписывался» в картины Василия Шукшина: будь то заведующий базой в фильме «Живёт такой парень» или проводник в лирической комедии «Печки-лавочки». А как сочно им был сыгран Фёдор Байкалов, отец главной героини в «Калине красной»! Он вообще был «актёром Шукшина».

Каждый раз он создавал новый живой образ: справедливый отец Ипат в драме «Угрюм-река» (1969) и угрюмый Андрон Овчинников в телефильме «Тени исчезают в полдень» (1971-1974), царь Евстигней XIII в сказке «Иван да Марья» (1974) и старший мастер Сергей Степанович в комедии «Неисправимый лгун» (1973), домоуправ Пал Титыч в драме «Белый Бим Чёрное Ухо» (1977) и председатель колхоза в мелодраме «Вас ожидает гражданка Никанорова» (1978).

Одни из последних своих ролей (Шапкин в комедии «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» и Тимофеич в лирическом фильме «Орёл и решка») Рыжов сыграл, когда ему уже перевалило за 80... Его последней киноработой стала картина "Пионерка Мэри Пикфорд", снятая в 1995 году.

Иван Рыжов ушёл из жизни в московской больнице. По рассказам дочери это произошло по халатности медперсонала, отец упал и порезал руку. Ему вовремя не оказали помощь и он потерял много крови. Панихида проходила не в Доме кино, как бывало с другими известными актёрами, а в больнице имени Боткина, в которой его не стало. Там же, в маленьком храме при больнице прошло отпевание. Проститься с актёром пришли только родственники и несколько деятелей искусства. Но он ведь и сам был на редкость скромный человек.

Серия сообщений "Кино и театр-2":

Часть 1 - Московский международный кинофестиваль

Часть 2 - Великий кукольник Сергей Образцов

...

Часть 19 - Актёр театра и кино Николай Гриценко

Часть 20 - Актёр театра и кино Георгий Менглет

Часть 21 - Актёр театра и кино Иван Рыжов

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Актёр театра и кино Георгий Менглет |

Георгий Павлович Менглет (1912-2001) — советский и российский актёр театра и кино. Народный артист СССР (1974).

Родился в Воронеже, где прошли его детство и ранняя юность. Театральное образование получил в ЦЕТЕТИСе (1930—1933, ныне — ГИТИС) и в театре-студии под руководством Алексея Дикого (1933—1935). В 1932 году параллельно с учёбой он начал работать в Государственном историко-революционном театре.

В начале 1936 года студия Алексея Дикого была закрыта; летом того же года он был назначен художественным руководителем Ленинградского Большого драматического театра. Большинство бывших студийцев режиссёр взял с собой, в их числе оказался и Менглет. После ареста А. Д. Дикого в августе 1937 года Менглет решил создать новый театр — из студийцев-диковцев. Театр, по его замыслу, негласно должен был стать «театром Дикого», а гласно — русским драматическим театром в какой-нибудь отдалённой от Москвы республике, где постоянно действующего русского театра ещё не было. В Комитете по делам искусств им предложили Таджикскую ССР. В 1937 году Менглет покинул БДТ и с группой единомышленников отправился в столицу Таджикистана Сталинабад (с 1961 — Душанбе), где они основали Русский драматический театр, в 1940 году получивший имя В. Маяковского. На сцене этого театра Менглет сыграл более 20 ролей. В 1939 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста Таджикской ССР.

В 1943 году Менглет создал и стал художественным руководителем Первого фронтового театра Таджикской ССР, который, исколесив множество фронтовых дорог с концертной программой «Салом, друзья!», закончил свой путь в 1944 году в Румынии.

Несколько месяцев работал в МАДТ имени Е. Б. Вахтангова, но уже с ноября 1945 года служил в МАТС.

Период работы в Театре сатиры стал самым плодотворным в творческой биографии Г. П. Менглета. Именно здесь по-настоящему раскрылся его артистический талант. Особенности его работы над образом – это тонкий психологический анализ характера персонажа. Без грубых мазков, нажима и гипербол артист-сатирик мягким, тихим посмеиванием, изящными штрихами язвительно-колкого «пера» очерчивал «объект», чтобы потом, как шпагой, пронзить порок, – так писала критика.

Георгий Павлович не любил сниматься в кино. Он считал, что актер рожден театром и для театра. Тем не менее он был популярен в народе за свои роли в кино: 1942 — Швейк готовится к бою, 1943 — Лермонтов — князь А. И. Васильчиков, 1959 — Обнажённая со скрипкой — Себастьян, 1963 — Короткие истории, 1973 — Безумный день, или Женитьба Фигаро, 1974 — Проснись и пой — Пишта Орбок, 1975 — Следствие ведут ЗнаТоКи. Ответный удар — начальник свалки Евгений Евгеньевич Воронцов, 1982 — Ревизор — Артемий Филиппович Земляника, 1985 — Победа — Черчилль.

Жена (первая) - Валентина Королёва, актриса МАТС. Жена (вторая) — Нина Николаевна Архипова (род. 1921), народная артистка России, актриса МАТС. Дочь (от первой жены) — Майя Георгиевна Менглет (род. 1935), актриса театра и кино, звезда фильма «Дело было в Пенькове», ныне живёт в Австралии.

Серия сообщений "Кино и театр-2":

Часть 1 - Московский международный кинофестиваль

Часть 2 - Великий кукольник Сергей Образцов

...

Часть 18 - Актёр театра и кино Ефим Копелян

Часть 19 - Актёр театра и кино Николай Гриценко

Часть 20 - Актёр театра и кино Георгий Менглет

Часть 21 - Актёр театра и кино Иван Рыжов

|

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 1 пользователю

Конструктор военной техники Александр Нудельман |

Александр Эммануилович Нудельман (1912-1996) — советский конструктор, учёный и организатор в области вооружений и военной техники. Дважды Герой Социалистического Труда (1966, 1982). Трижды лауреат Сталинской премии (1943, 1946, 1951), дважды лауреат Государственной премии СССР (1970, 1979), лауреат Ленинской премии (1964). Доктор технических наук, профессор, академик Академии космонавтики им. К. Э. Циолковского.

Родился в Одессе. В 1935 году окончил Одесский политехнический институт. Работал в ОКБ-16 в Москве, под руководством Я. Г. Таубина, после ареста последнего (май 1941 года) главный конструктор данного ОКБ (КБ «Точмаш», сейчас ОАО «КБ точного машиностроения им. А. Э. Нудельмана»). С 1942 по 1986 годы — начальник-главный конструктор. После выхода на пенсию в 1987 году, Нудельман продолжал работать консультантом в родном КБ. При этом он являлся консультантом Министерства оборонной промышленности.

Серия сообщений "Учёные, изобретатели, конструкторы-4":

Часть 1 - Парашют Котельникова

Часть 2 - Физик-ядерщик Флёров

...

Часть 13 - Учёный-механик Алексей Ильюшин

Часть 14 - Конструктор артиллерийских комплексов Георгий Сергеев

Часть 15 - Конструктор военной техники Александр Нудельман

Часть 16 - Физик-теоретик Яков Зельдович

Часть 17 - Владимир Челомей - соратник и конкурент Сергея Королёва

...

Часть 21 - Ашот Львович Бадалов (1915-2011)

Часть 22 - Физик А. М. Прохоров. 2016

Часть 23 - Митрополит Макарий, историк церкви, богослов. 2016

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Актёр театра и кино Николай Гриценко |

Николай Олимпиевич Гриценко (1912-1979) — советский актёр театра и кино. Народный артист СССР (1964). Лауреат Сталинской премии (1952).

Родился на станции Ясиноватая в Донецкой области. В школьные годы не отличался способностями и прилежанием к учёбе. При этом будущий актёр так виртуозно сочинял всевозможные небылицы, так неподражаемо и уморительно их рассказывал, что смеялись даже педагоги и прощали ученику нерадивость и шалости. Ясиноватские друзья вспоминали, что когда с ними был Гриценко – они часто хохотали до слёз. Николай обладал уникальным талантом перевоплощения, и у него очень рано проявились задатки великого дарования, которому суждено было расцвести спустя годы на столичных подмостках.

В 1934 году окончил музыкально-драматический рабфак в Макеевке, где работал конструктором на металлургическом заводе. В 1934—1935 годах учился в Киевском драматическом техникуме при Музыкально-драматическом институте им. Н. В. Лысенко, в 1935—1936 — в училище при МХТ-II, в 1936—1937 — в театральной школе при ЦТКА. В 1940 году окончил училище при МАДТ имени Е. Б. Вахтангова (ныне — Театральный институт имени Бориса Щукина). Сразу после окончания училища Гриценко приняли в труппу Вахтанговского театра, в котором он прослужил до конца жизни.

23-го июня 1941 года в здание театра Вахтангова попала бомба. Среди погибших оказался один из лучших актеров театра — Василий Куза, бывший в ту ночь на дежурстве. Здание театра на Арбате оказалось сильно разрушено. Театр решено было эвакуировать в Омск, но Николай Гриценко не уехал в Омск вместе с остальной труппой, а отправился в Архангельск, где поступил на командирские курсы. Семья Гриценко осталась в Москве, а сам Николай Олимпиевич так и не попал на фронт. Несколько месяцев проучившись на курсах в Архангельске, он получил первое приглашение в кино. Свою первую роль Николай Гриценко сыграл в 1942 году в мелодраме Юлия Райзмана "Машенька". Не менее блестяще Гриценко исполнил роль Артамашева в фильме "Кавалер Золотой звезды", в котором судьба вновь свела его с режиссёром Юлием Райзманом. Пустоту сюжета компенсировал поистине звёздный ансамбль: оператор Сергей Урусевский, композитор Тихон Хренников, актёры Сергей Бондарчук, Анатолий Чемодуров, Борис Чирков, Иван Переверзев, Тамара Носова… Южный колорит, столь живо представленный в фильме, был родным для Николая Олимпиевича, и образ, созданный им, получился необычайно живым и ярким. Позже эта роль принесла ему Сталинскую премию.

Женой Гриценко была начинающая актриса Ирина Бунина, известная зрителям по роли любовницы Кафтанова Лушки в телесериале "Вечный зов". "У него была чудная супруга первая, она вела его по жизни за руку. Она следила за тем, как он одевался, как он репетировал, работал…", - рассказывал Михаил Ульянов о первой жене Николай Олипиевича. Тем не менее, жена оставила Гриценко и уехала в Ригу. Актёр очень переживал это, был растерян и подавлен.

В 1950-е годы Николай Олимпиевич создал в театре и кино целую галерею проходимцев. В фильме "Судьба Марины" актёр сыграл карьериста, который, оставив родной колхоз и семью, уезжает в город и пытается там продвинуться по служебной лестнице, соблазнив юную дочь крупного начальника. Картина снималась на Украине, идеологически выверенный сюжет, по традиции, украшали известные актёры. Свою первую роль в этом фильме сыграл Леонид Быков. Ещё более отталкивающего персонажа - заведующего клубом, по-хлестаковски рассказывающего о своих знакомствах с великими писателями и бросающего соблазнённую им молодую девушку, узнав о её беременности - сыграл Гриценко в фильме Иосифа Хейфица "Большая семья".

В 1954-м году на экраны вышла экранизация рассказа Чехова "Шведская спичка", снятая К.Юдиным по сценарию Н.Эрдмана. В этом фильме Гриценко играл рядом с великими мхатовцами М.Яншиным, А.Грибовым, А.Тарасовой.

Сложнейшая роль в театре совпала с ключевой ролью, сыгранной Гриценко в кино. Ровно за год до постановки "Идиота" режиссёр Григорий Рошаль приступил к съёмкам экранизации романа Алексея Толстого "Хождение по мукам". Работа над лентой продолжалась три года. Николай Олимпиевич играл в картине главную роль – белого офицера Рощина. Как и во всякой своей работе, Гриценко в этой роли выкладывался полностью, не экономя ни сил, ни нервной энергии. В театре он играл блаженного князя Мышкина и ещё несколько совершенно противоположных ролей, а на съёмочной площадке создавал образ аристократа, офицера до мозга костей, человека чести, глубоко переживающего крушение своей страны, как собственной жизни, которому не квартиры в Петербурге, не карьеры жалко, а большого человека, которого он потерял в себе вместе с родиной, позор которой для него всего невыносимее.

В 1959-м году Гриценко познакомился с Галиной Кмит. В то время Гриценко расстался со своей женой Ириной Малиновской, от брака с которой родилась дочь Екатерина. Девочка была ещё очень мала, и отец продолжал видеться с ней, несмотря на развод с женой. Галина в то время состояла в браке с актёром Леонидом Кмитом, известным по роли Петьки в "Чапаеве". У неё рос сын, отцом которого являлся известный детский писатель Лагин, автор "Старика Хоттабыча". Кмит не хотел давать жене развод. Между тем Галина забеременела. Признать ребёнка Николай Олимпиевич отчего-то отказался. Галина Кмит приписывает это нежеланию платить алименты. Возможно, актёр просто сомневался в своём отцовстве. В итоге, расставание вышло скандальным. Сына Галины Кмит, Дениса, втайне от неё усыновил Леонид Кмит, который затем и вырастил его, как родного. Гриценко судьбой мальчика не интересовался и даже не был знаком с ним.

Рубеж 1950-х и 1960-х годов стал периодом наибольшей славы Николая Гриценко. Активно снимался в кино. Одна за другой выходили на экран ленты "Барьер неизвестности", "Вольный ветер", "Понедельник – день тяжёлый", "Мать и мачеха", "Человек без паспорта", "Два года над пропастью", "Журавушка", "Адъютант его превосходительства"…

В 1967 году режиссёр Александр Зархи завершил съёмки экранизации романа Льва Толстого "Анна Каренина". Выбор актёров на главные роли длился долго. Первоначально любовный треугольник выглядел так: Николай Черкасов – Элина Быстрицкая – Олег Стриженов. Быстрицкая отказалась от роли Анны, так как она, по мнению актрисы, слишком перекликалась с Катериной из "Грозы", которую она только-только сыграла в Малом театре. Николай Черкасов умер незадолго до начала съёмок. Вместо него на роль Каренина был приглашён Иннокентий Смоктуновский, но и он буквально в последнюю минуту вынужден был отказаться от роли из-за болезни. Спасать положение пригласили Николая Гриценко. Коллеги вспоминали, что на съёмках "Анны Карениной" актёр, погружённый в образ, ходил по площадке угрюмый и замкнутый. Настолько, что Лидия Сухаревская спросила его: "Николай Олимпиевич, вы и в жизни вот такой нудный?" - "А вы думаете я прыгать должен, играя такого зануду? – последовал ответ".

Каренин – вторая после Рощина великая работа Гриценко в кино. А по глубине и значимости она стоит на первом месте. Именно по этой роли, в первую очередь, актёра знают и помнят зрители.

Свою последнюю роль в кино Николай Гриценко сыграл в 1978 году в фильме «Ссыльный 011».

В последние годы Гриценко катастрофически терял память. Ко всем бедам добавилось положение, в котором актёр оказался в собственном доме. Последняя жена, бывшая на много лет моложе Гриценко, обворовывала его и не желала слышать о разводе, на котором он настаивал. У Николая Олимпиевича учащались нервные припадки. От жены он запирался в своей комнате на ключ. Однажды она взломала дверь. Актёр был так потрясён этим, что с ним случился очередной припадок, и, воспользовавшись моментом, жена отправила его в психиатрическую лечебницу… Навестившая его там Юлия Борисова рассказывала, будто он не сразу узнал её, но быстро спохватился: "Юлечка, прости, пожалуйста!" Никто, по крупному счёту, не озаботился тем, чтобы помочь Гриценко, вызволить его из клиники. Гениальный актёр умирал всеми покинутый и забытый. После вспыхнувшей ссоры с соседями по палате сердце Николая Олимпиевича не выдержало. Он умер 9-го декабря 1979-го года. Его последними словами было: "Я только теперь понял, как надо играть Мышкина..."

Серия сообщений "Кино и театр-2":

Часть 1 - Московский международный кинофестиваль

Часть 2 - Великий кукольник Сергей Образцов

...

Часть 17 - Актёр театра и кино Сергей Филиппов

Часть 18 - Актёр театра и кино Ефим Копелян

Часть 19 - Актёр театра и кино Николай Гриценко

Часть 20 - Актёр театра и кино Георгий Менглет

Часть 21 - Актёр театра и кино Иван Рыжов

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Актёр театра и кино Ефим Копелян |

Ефим Захарович Копелян (1912-1975) — советский актёр театра и кино, один из ведущих актёров Большого драматического театра в Ленинграде. Народный артист СССР (1973).

Родился в Речице Гомельской области в еврейской семье лесозаготовителя и бракёра по сортировке пород деревьев.

После окончания школы в 1929 году приехал в Ленинград и некоторое время работал токарем на заводе «Красный Путиловец», а затем поступил в Академию художеств на архитектурный факультет, где ранее обучались его два брата. Ради заработка участвовал в массовках в спектаклях Большого драматического театра и в конце концов поступил в студию при театре, где его наставником был Константин Тверской (в то время главный режиссёр БДТ). По окончании студии (в 1935 году) был принят в труппу театра, в котором работал до конца жизни. С приходом в 1956 году Г. А. Товстоногова на пост главного режиссёра стал одним из ведущих актёров БДТ.

В мае 1941 года он женился на актрисе БДТ Людмиле Макаровой (1921—2014), впоследствии народной артистке СССР (1977).

В годы Великой Отечественной войны Ефим Копелян был актёром фронтового Театра народного ополчения (1941—1943). В конце сентября 1941 года Театр народного ополчения был переименован в Ленинградский фронтовой агитвзвод, который находился в Доме Красной Армии на Литейном проспекте.

Одновременно много снимался в кино, исполнил множество ярких характерных ролей в фильмах. Одна из наиболее известных работ — авторский текст в телесериале «Семнадцать мгновений весны». Можно с полной уверенностью сказать, что успех Штирлица Вячеслав Тихонов в равной мере разделил с Копеляном. За работу в фильме «Семнадцать мгновений весны» Копеляна иногда называли «Ефимом Закадровичем». Также Копелян принимал участие в дубляже иностранных фильмов на киностудии «Ленфильм».

Одной из первых заметных работ в кино для Копеляна стала роль в приключенческом фильме Кеосаяна «Неуловимые мстители», вышедшем на экраны СССР в 1966 году. Первоначально режиссер предполагал отдать Копеляну роль Сидора Лютого, но после проб артист стал батькой Бурнашем, который очень понравился зрителям, несмотря на то, что был отрицательным героем. Людмила Макарова рассказывала, что после выхода «Неуловимых» дети часто дразнили Ефима Захаровича Бурнашом, и бросались в него снежками. Образ удался, и в результате Копелян снимался во всех трех фильмах трилогии.

Среди самых заметных работ Копеляна 1960-х и 1970-х годов была роль генерала Сергеева в приключенческих лентах «Ошибка резидента» и «Судьба резидента». Так же Копелян сыграл Свидригайлова в картине «Преступление и наказание», Бобруйского-Думбадзе в фильме «Опасные гастроли», доктора Дорна в чеховской «Чайке», казачьего атамана Елисея Каргин в фильме «Даурия», Кафтанова в телесериале «Вечный зов» и Бурцева в «Повести о человеческом сердце». Одной из его лучших ролей в кино того времени стала роль Саввы Морозова в картине «Николай Бауман».

В начале 1975 года Ефим Копелян лёг в больницу. Людмила Макарова вспоминала: 6 марта я навестила его в больнице. Вечером, спустя три часа после нашего расставания, возвращаюсь домой. А у подъезда - почти вся труппа и врач наш из БДТ. Говорит осторожно: с Фимой хуже стало. Тут я глянула на Стржельчика. Он стоял молча, весь какой-то... И я всё поняла... Фима умер от второго инфаркта... Ему было 62 года... Это случилось перед праздниками, врачи ушли домой, он оказался почти без присмотра. Мне потом многие советовали подать на них в суд. Какой в этом смысл? Зачем? Человека нет, что я буду разбираться, доставлять ещё кому-то неприятности?..

Серия сообщений "Кино и театр-2":

Часть 1 - Московский международный кинофестиваль

Часть 2 - Великий кукольник Сергей Образцов

...

Часть 16 - Актёр театра и кино Евгений Самойлов

Часть 17 - Актёр театра и кино Сергей Филиппов

Часть 18 - Актёр театра и кино Ефим Копелян

Часть 19 - Актёр театра и кино Николай Гриценко

Часть 20 - Актёр театра и кино Георгий Менглет

Часть 21 - Актёр театра и кино Иван Рыжов

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Маршал Иван Якубовский |

Иван Игнатьевич Якубовский (1912-1976) — советский военачальник, Маршал Советского Союза. Дважды Герой Советского Союза (10.01.1944, 23.09.1944). Герой ЧССР (30.04.1970).

Родился в крестьянской семье. Белорус. Работал по найму в селе, окончил сельскую школу. С 1930 года — секретарь кустовой ячейки Макаровского сельсовета Горецкого уезда, затем работал на кирпичном заводе в г. Горки. Окончил 2 курса Оршанского педагогического техникума в 1932 году.

В 1932 году призван в Красную Армию. Окончил Белорусскую Объединённую военную школу имени М. И. Калинина в Минске в 1934 году. В 1935 году окончил Ленинградские бронетанковые курсы усовершенствования комсостава имени А. С. Бубнова. Служил в Белорусском военном округе — командир танкового взвода, командир танковой роты, начальник штаба танкового батальона, преподаватель Пуховичского пехотного училища, командир учебного танкового батальона. Командовал танковой ротой в Польском походе РККА в сентябре 1939 года в составе войск Белорусского фронта, и в советско-финской войне 1939—1940 гг.

В Великую Отечественную войну майор Якубовский участвовал в оборонительных боях в Белоруссии, в обороне Минска. В июле 1941 года — командир 51-го танкового полка 26-й танковой дивизии 20-го мехкорпуса, сражался в осаждённом Могилёве, был представлен к ордену Красного Знамени. В июле — сентябре 1941 года — командир танкового полка 121-й бригады 3-й армии Западного фронта (Орловское направление). В сентябре — декабре 1941 года — в резерве.

С января 1942 года — заместитель командира 91-й танковой бригады, участвовал в Барвенковско-Лозовской наступательной операции. С марта 1942 года — командир 91-й танковой бригады, отличился в оборонительных боях в Донбассе летом 1942 года, в оборонительном и наступательном этапах Сталинградской битвы, сражаясь на Южном, Юго-Западном, Сталинградском и Донском фронтах. Полковник (30.11.1942).

Весной 1943 года во главе бригады сражался на Воронежском, Брянском, Центральном, 1-м Украинском фронтах в Курской битве на Орловском направлении, в Битве за Днепр, в освобождении Киева и Фастова. За героизм в боях за Фастов, где бригада только за день боя уничтожила 30 танков врага, полковнику И. И. Якубовскому 10 января 1944 года присвоено звание Героя Советского Союза. Весной 1944 года танковая бригада полковника Якубовского успешно действовала в Проскуровско-Черновицкой наступательной операции.

С июня 1944 года Якубовский — заместитель командира 6-го гвардейского танкового корпуса 3-й гвардейской танковой армии. Участвовал в Львовско-Сандомирской операции, в боях по обороне и расширению Сандомирского плацдарма, в Висло-Одерской операции в январе 1945 года. За геройские действия в Львовско-Сандомирской операции полковнику Якубовскому вторично присвоено звание Героя Советского Союза указом от 23 сентября 1944 года.

В апреле 1945 года участвовал в Берлинской и Пражской операциях. Генерал-майор танковых войск (20.04.1945). Отличался выдающимся личным мужеством, мастерством принятия нестандартных решений, умением действовать самостоятельно. В годы войны несколько раз был ранен, горел в танке.

С июля 1957 года — первый заместитель Главнокомандующего Группы советских войск в Германии. Генерал-полковник (18.08.1958). В апреле 1960 года назначен Главнокомандующим Группы советских войск в Германии. В разгар Берлинского кризиса, когда резко обострилась угроза вооружённого конфликта в Европе, Главнокомандующим Группы советских войск в Германии был назначен Маршал Советского Союза И. С. Конев (август 1961 года), а Якубовский был переведён на должность его первого заместителя, при этом продолжая руководить повседневной деятельностью ГСВГ. Генерал армии (27.04.1962). После стабилизации обстановки в апреле 1962 года Якубовский вновь возвращён на должность Главнокомандующего Группы советских войск в Германии. Единственный из военачальников, кто занимал должность Главкома ГСВГ дважды.

С июля 1967 года одновременно и Главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами государств — участников Варшавского договора. 12 апреля 1967 года, одновременно с назначением А. А. Гречко министром обороны, а Якубовского — его первым заместителем, Якубовскому присвоено звание Маршала Советского Союза.

Главнокомандующий Объединёнными Вооружёнными Силами стран Варшавского договора маршал И. И. Якубовский осуществлял военную подготовку операции подавления "Пражской весны" 1968 года , однако за несколько дней до начала операции её руководителем был назначен главнокомандующий Сухопутными войсками, заместитель министра обороны СССР, генерал армии И. Г. Павловский.

Серия сообщений "Война 1941-45(4)":

Часть 1 - Маршал Кошевой

Часть 2 - Маршал Бабаджанян

...

Часть 8 - Маршал Батицкий

Часть 9 - Адмирал Владимир Касатонов

Часть 10 - Маршал Иван Якубовский

Часть 11 - 70 лет освобождению России, Белоруссии и Украины от немецко-фашистских захватчиков

Часть 12 - Оружие Победы. Артиллерия

...

Часть 27 - Герой Советского Союза А.П. Маресьев (1916-2001)

Часть 28 - Оборона Брестской крепости. Продолжение.

Часть 29 - Ельнинская операция и оборона Ханко. 2016

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Марш "Прощание славянки" |

«Прощание славянки» — русский марш, написанный в 1912 году штаб-трубачом 7-го запасного кавалерийского полка, стоявшего в Тамбове, Василием Ивановичем Агапкиным под впечатлением от событий Первой Балканской войны (1912—1913). Нисколько не потеряв своей популярности за прошедшие годы, по существу является национальным маршем, символизирующим проводы на войну, на военную службу или в дальнее путешествие. За рубежом является одной из самых узнаваемых музыкальных эмблем Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации.

Огромная популярность данного марша обусловливается мелодичностью и простотой — мелодии марша присуща необыкновенная напевность, движение по трезвучиям главных гармонических функций с применением вспомогательных и проходящих звуков, плавность мелодического движения с чёткой и ясной функциональной определенностью.

Некоторые музыковеды считают, что Агапкин взял за основу старую, сохранившуюся в солдатской среде народную песню времен русско-японской войны 1904—1905 годов и обработал её. Благодаря легко запоминающемуся напеву она быстро распространилась.

В симферопольской типографии была напечатана первая сотня экземпляров нот. На обложке этого первого издания изображено: молодая женщина прощается с воином, вдали видны Балканские горы и отряд солдат. И надпись: „Прощание славянки“ — новейший марш к событиям на Балканах. Посвящается всем славянским женщинам. Сочинение Агапкина». Впервые публично новый марш был исполнен осенью 1912 года в Тамбове на строевом смотре 7-го запасного кавалерийского полка.

На параде, прошедшем на Красной площади 7 ноября 1941 года, сводным военным оркестром дирижировал именно Василий Иванович Агапкин; так как de jure главный парад страны проходил в городе Куйбышеве, где сводным оркестром руководил Главный капельмейстер РККА С. А. Чернецкий. Звучал ли марш «Прощание славянки» во время парада на Красной площади — вопрос открытый. Музыканты сводного оркестра при встречах с курсантами Военно-дирижёрского факультета утверждали, что марш звучал. С. М. Будённый также утверждал в своих мемуарах, что марш исполнялся. По воспоминаниям ученика Василия Ивановича, начальника Военно-оркестровой службы Советской Армии, Народного артиста РСФСР, генерал-майора Николая Назарова, этот марш звучал на параде 7 ноября 1941 года.

Серия сообщений "Музыка-2":

Часть 1 - Дирижёр, композитор Мелик-Пашаев

Часть 2 - Русский композитор Сергей Танеев

...

Часть 5 - Композитор и учёный-химик Александр Бородин

Часть 6 - Композитор Михаил Ипполитов-Иванов

Часть 7 - Марш "Прощание славянки"

|

|

Процитировано 1 раз

Актёр театра и кино Сергей Филиппов |

Сергей Николаевич Филиппов (1912-1990) — легендарный актёр и ярчайший комический артист эксцентрической направленности, работавший главным образом в амплуа злодеев. Народный артист РСФСР (1974).

Родился в Саратове в простой рабочей семье. В школе Сергей Филиппов учился неважно, а в старших классах даже прослыл хулиганом. Один из его любимых предметов (таких было всего два — литература и химия) и подвёл его: как-то в отсутствие учителя он смешал соляную кислоту с железными опилками, добавил пару реактивов. После такого эксперимента по всей школе распространился ужасно резкий запах. Занятия были сорваны, а Филиппова исключили из школы.

После исключения из школы устроился учеником пекаря в частной пекарне. Но эта работа его интересовала мало, и в течение последующих месяцев он перепробовал несколько профессий, от токаря до плотника, пока случай не привёл его в балетную студию. Занятия настолько увлекли Сергея, что через несколько недель он считался лучшим учеником и перед ним открывалось блестящее будущее в балете. В 1929 году по совету преподавателей Филиппов отправился в Москву, поступать в балетное училище при Большом театре.

Приехав в столицу, он узнал, что приёмные экзамены уже закончились, и по совету знающих людей отправился в Ленинград, в хореографическое училище. Но и на эти экзамены он опоздал и подал документы в только что открывшийся эстрадно-цирковой техникум, куда и был принят. Преподаватели прочили одарённому студенту блестящее будущее и, после окончания техникума, в 1933 году Сергей Филиппов был принят в труппу Театра оперы и балета.

Карьера балетного танцора оказалась слишком короткой — во время очередного спектакля Филиппову стало плохо. Приехавшие врачи констатировали сердечный приступ и посоветовали уйти из балета. Филиппов поступил в эстрадный театр-студию. Он много выступал на эстрадных площадках Ленинграда и во время одного из концертов его заметил Николай Павлович Акимов, предложивший молодому актёру перейти в Театр комедии.

В 1935—1965 годах — актёр Ленинградского Театра Комедии, с 1965 года — киностудии «Ленфильм».

Огромную популярность принесли ему кинороли в фильмах «Укротительница тигров», «Карнавальная ночь», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию».

Высокого роста, худой и подвижный, с длинными руками и ногами, Филиппов очень хорошо двигался и танцевал. От природы Филиппов был наделён грубым и очень выразительным лицом с угрюмым и зловещим выражением. Это сочеталось с блестящей актёрской интуицией, подвижностью, богатейшей мимикой и врождённым юмором, правда весьма грубым и во многих случаях неприличным. В театре Филиппов не любил долгих репетиций, часто пропускал их, однако руководитель театра Н. П. Акимов часто прощал ему такое поведение, зная, что Филиппов способен идеально создать требуемый образ буквально с первого раза. Будучи очень наблюдательным от природы, Филиппов подмечал в людях разнообразные недостатки и воспроизводил их в своих героях очень зло, резко и метко. Филиппов воплощал людей неотёсанных, недалёких, хамоватых, наделённых многими недостатками, хитрых, изворотливых и часто надменных, играл лодырей, пьяниц, злобных неудачников. Однако несмотря на резко карикатурный стиль игры, Филиппов был удивительно органичен как артист в любом образе.

Филиппов был мастером как больших и сложных ролей, так и эпизодов. Даже в небольших эпизодах он создавал незабываемых гротескных персонажей, без которых немыслимы, например, такие фильмы, как «Иван Васильевич меняет профессию» (Л. И. Гайдай, шведский посол), «Собачье сердце» (В. В. Бортко, богатый старик-клиент проф. Преображенского), «Карнавальная ночь», «Девушка без адреса» (Э. А. Рязанов, лектор и начальник), «Музыкальная история» (Г. М. Рапопорт, начальник клуба) и т. д.

Филиппов в 40-е — 60-е годы был очень популярен. Популярность была специфического свойства — его часто отождествляли с его глупыми и малоприятными героями, легко узнавали на улицах и в ресторанах и бурно приветствовали. Он это воспринимал как издевательство, и будучи человеком самолюбивым и нелюдимым, быстро возненавидел свою популярность и своих поклонников.

В 1965 году у него была обнаружена опухоль головного мозга. Последние годы своей жизни Филиппов провёл в бедности и одиночестве, он буквально голодал.

Серия сообщений "Кино и театр-2":

Часть 1 - Московский международный кинофестиваль

Часть 2 - Великий кукольник Сергей Образцов

...

Часть 15 - Актёр Всеволод Санаев

Часть 16 - Актёр театра и кино Евгений Самойлов

Часть 17 - Актёр театра и кино Сергей Филиппов

Часть 18 - Актёр театра и кино Ефим Копелян

Часть 19 - Актёр театра и кино Николай Гриценко

Часть 20 - Актёр театра и кино Георгий Менглет

Часть 21 - Актёр театра и кино Иван Рыжов

|

|

Процитировано 1 раз

Король поэтов Игорь Северянин |

Игорь Северянин (настоящее имя — Игорь Васильевич Лотарёв 1887-1941) — русский поэт «Серебряного века».

Родился в Петербурге в семье военного инженера. Первые 9 лет провёл в Петербурге. После разрыва родителей жил у тётки и дяди в их имении Владимировке в Новгородской губернии (ныне Вологодская область) В этом имении сейчас находится музей Игоря Северянина. Закончив четыре класса Череповецкого реального училища, в 1904 году уехал с отцом на Дальний Восток. Затем вернулся назад в Петербург, к матери.

Первые публикации появились в 1904 году (за свой счёт), в дальнейшем на протяжении девяти лет Северянин издавал тонкие брошюры со стихами, приносившие долгое время лишь скандальную известность (например, растиражированный возмущённый отзыв Льва Толстого на одно из его стихотворений в начале 1910 года).

В течение 1913—1914 годов Северянин выступал со многими вечерами («поэзоконцертами») в Москве и Петербурге, встречая огромную популярность у публики и сочувственные отзывы критиков разной ориентации, в том числе критиков, скептически относившихся к футуризму. Для его лирики характерна смелая для тогдашнего вкуса (до грани пародийности) эстетизация образов салона, современного города («аэропланы», «шоффэры») и игра в романтический индивидуализм и «эгоизм», условные романтически-сказочные образы. Стих Северянина музыкален (во многом он продолжает традиции Бальмонта), поэт часто использует длинные строки, твёрдые формы (некоторые изобретены им самим), аллитерацию, диссонансные рифмы.

Северянин был основателем литературного движения эгофутуризма (начало 1912), однако, поссорившись с претендовавшим на главенство в движении Константином Олимповым (сыном Фофанова), осенью 1912 года покинул «академию Эго-поэзии» (о выходе из движения объявил знаменитой «поэзой», начинающейся словами «Я, гений Игорь-Северянин…»). Впоследствии ездил в турне по России в 1914 году с кубофутуристами (Маяковским, Кручёных, Хлебниковым).

27 февраля 1918 года в Большой аудитории московского Политехнического музея прошёл «поэзовечер», на котором состоялось «Избрание Короля поэтов». Венком и мантией «Короля поэтов» публика увенчала Игоря Северянина. Вторым был Владимир Маяковский, третьим — Василий Каменский.

Через несколько дней "король" уехал с семьей на отдых в эстонскую приморскую деревню Тойла, а в 1920 г. Эстония отделилась от России. Игорь Северянин оказался в вынужденной эмиграции, но чувствовал себя уютно в маленькой "еловой" Тойле с ее тишиной и покоем, много рыбачил. Довольно быстро он начал вновь выступать в Таллине и других местах.

Из тридцати восьми лет литературной деятельности Северянин почти двадцать четыре года прожил в Эстонии, где ещё до революции купил дачу в местечке Тойла и куда переехал в 1918 году. В 1921 году женился на эстонке Фелиссе Круут (единственный его зарегистрированный брак). За Фелиссой Игорь Северянин был как за каменной стеной, она оберегала его от всех житейских проблем, а иногда и спасала. Перед смертью Северянин признавал разрыв с Фелиссой в 1935 году трагической ошибкой.

После присоединения Эстонии к Советскому Союзу в 1940 году возобновил творческую активность, пытаясь публиковаться в советской печати.

В 20-е годы он держится вне политики, (называет себя не эмигрантом, а дачником) и вместо политических выступлений против Советской власти он пишет памфлеты против высших эмигрантских кругов.

Умер Игорь Северянин 20 декабря 1941 года в оккупированном немцами Таллине и был похоронен там на Александро-Невском кладбище. На памятнике помещены его строки:

"Как хороши, как свежи будут розы,

Моей страной мне брошенные в гроб!"

Серия сообщений "Писатели-4":

Часть 1 - Русский учёный и поэт Василий Тредиаковский

Часть 2 - Поэт Николай Заболоцкий

...

Часть 23 - Писатель Георгий Марков

Часть 24 - Писатель Анатолий Рыбаков

Часть 25 - Король поэтов Игорь Северянин

Часть 26 - Иосиф Бродский, поэт

|

|

Процитировано 3 раз

Понравилось: 1 пользователю

Актёр театра и кино Евгений Самойлов |

Евгений Валерианович Самойлов (1912-2006) — советский и российский актёр театра и кино. Народный артист СССР (1974).

Родился в Санкт-Петербурге в семье рабочего Путиловского завода. Родители погибли в блокадном Ленинграде.

Окончил Ленинградский художественный политехникум в 1930 году. Тогда же поступил в труппу Ленинградского Театра актёрского мастерства.

Был приглашён в Москву в труппу Театра Мейерхольда его руководителем (1934—1938 годы), в 1938—1939 годах — актёр Киевской киностудии, в 1939—1940 годах — в Московском театре комедии, в 1940—1967 годах — в театре Революции (ныне — Московский театр имени Вл. Маяковского), с 1968 года в труппе Малого театра. Во время войны — актёр Тбилисской (1941—1942) и Ереванской (1942—1943) киностудий.

В кино с 1936 года. Сталинская премия (1941) — за исполнение заглавной роли в фильме «Щорс» (1939), Сталинская премия (1946) — за исполнение роли Василия Ивановича Кудряшова в фильме «В шесть часов вечера после войны» (1944), Сталинская премия (1947) — за исполнение роли Олега Васильевича Кошевого в спектакле «Молодая гвардия» А. А. Фадеевва.

В начале 1945 года на экраны вышла комедия «Сердца четырёх» режиссера К.К. Юдина, снятая ещё до войны, в 1941 году. Герой Самойлова – лейтенант Колчин, мужественный, серьёзный и ослепительно красивый, воспринимался зрителями военного времени как победитель.

Личная жизнь Е.В. Самойлова сложилось на редкость счастливо. Жена — Зинаида Ильинична Левина (1914—1994), инженер. Их дети, воспитанные в почитании искусства, унаследовали профессию отца. Татьяна Самойлова – народная артистка России, известная киноактриса. Алексей Самойлов посвятил себя театру: работал в театре «Современник», с 1977 года – артист Малого театра. После смерти жены сын был самым близким другом и помощником в житейских делах.

Серия сообщений "Кино и театр-2":

Часть 1 - Московский международный кинофестиваль

Часть 2 - Великий кукольник Сергей Образцов

...

Часть 14 - Актриса Мария Владимировна Миронова

Часть 15 - Актёр Всеволод Санаев

Часть 16 - Актёр театра и кино Евгений Самойлов

Часть 17 - Актёр театра и кино Сергей Филиппов

Часть 18 - Актёр театра и кино Ефим Копелян

Часть 19 - Актёр театра и кино Николай Гриценко

Часть 20 - Актёр театра и кино Георгий Менглет

Часть 21 - Актёр театра и кино Иван Рыжов

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Актёр Всеволод Санаев |

Всеволод Васильевич Санаев (1912-1996) — советский актёр. Народный артист СССР (1969).

Родился в Туле. В 1926-1930 годах работал сборщиком гармоней на Тульской гармонной фабрике. В 1930-1931 годах — артист вспомогательного состава Тульского театра при Патронном заводе, в 1931-1932 годах — актёр Тульского театра драмы имени Горького.

После окончания ГИТИСа в 1937 году Санаев стал работать во МХАТе. Однако работы в театре было немного, да и корифеи театра неохотно делились ролями. С кино же дело обстояло лучше. В кино актёр дебютировал в 1938 году, в фильме «Волга-Волга», сыграв две маленькие роли: бородатого лесоруба и безбородого музыканта, а первая крупная работа состоялась в картине «Любимая девушка» (1940) — роль рабочего Добрякова.

С 1943 года — артист академического театра имени Моссовета. С 1946 года по 1994 год — актёр Театра-студии киноактёра. В 1952-1956 годах играл во МХАТе.

В 1966-1986 гг. — секретарь Союза кинематографистов СССР.

Среди заметных ролей Всеволода Санаева — директор МТС Кантауров в «Возвращении Василия Бортникова» (1952), Донцов в «Первом эшелоне» (1955), старшина Козлов в «Пять дней, пять ночей» (1960), Сиплый в «Оптимистической трагедии» (1962), полковник Лукин в киноэпопее «Освобождение» (1968).

Интересны его актёрские работы в фильмах, поставленных Василием Шукшиным, — Ермолай Воеводин в «Вашем сыне и брате» (1965), Матвей Рязанцев в «Странных людях» (1969) и Степан Фёдорович в «Печках-лавочках» (1972). Всесоюзную известность принесла Санаеву роль полковника Зорина в детективной трилогии о милиции — Возвращение «Святого Луки» (1970), «Чёрный принц» (1973) и «Версия полковника Зорина» (1978).

Из последних киноработ Всеволода Санаева стоит отметить блистательный дуэт с Б.К. Новиковым в мелодраме «Белые росы» (1983) и роль начальника в министерстве из картины Э. А. Рязанова «Забытая мелодия для флейты» (1988). Убеждённый коммунист, долго избирался секретарём парткома «Мосфильма». В последние годы актёр сетовал, что ему так и не дали попеть в кино и сыграть комедийную роль. Когда Всеволода Санаева спрашивали, кем бы он стал, если бы не был актёром, он отвечал: «Я был бы замечательным гармонных дел мастером».

Жена Лидия Антоновна Санаева (1910—1995). Дочь Елена Санаева — актриса, вдова актёра и кинорежиссёра Р. А. Быкова. Внук Павел Санаев — российский актёр, сценарист и режиссёр. Отношения в семье В.В. Санаева описаны его внуком Павлом Санаевым, по воспоминаниям о бабушке, у которой он прожил несколько лет, в то время как его мать начинала свои отношения с Роланом Быковым, в повести «Похороните меня за плинтусом», по которой в 2009 году был снят одноимённый фильм. Алексей Петренко сыгравший в фильме Семёна Михайловича, дедушку Саши (прототип — Всеволод Санаев), представил далеко несимпатичный образ.

Серия сообщений "Кино и театр-2":

Часть 1 - Московский международный кинофестиваль

Часть 2 - Великий кукольник Сергей Образцов

...

Часть 13 - Актёр театра и кино Бруно Фрейндлих

Часть 14 - Актриса Мария Владимировна Миронова

Часть 15 - Актёр Всеволод Санаев

Часть 16 - Актёр театра и кино Евгений Самойлов

Часть 17 - Актёр театра и кино Сергей Филиппов

...

Часть 19 - Актёр театра и кино Николай Гриценко

Часть 20 - Актёр театра и кино Георгий Менглет

Часть 21 - Актёр театра и кино Иван Рыжов

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Конструктор артиллерийских комплексов Георгий Сергеев |

Георгий Иванович Сергеев (1911-1988) — советский конструктор артиллерийских и ракетных комплексов, Герой Социалистического Труда.

Родился в Таганроге. В 1932 году — окончил Таганрогский авиационный техникум. В 1932—1937 годах — в Ленинграде на заводе «Большевик»: техник-технолог. Поступил учиться в Ленинградский Военно-Механический институт на вечернее отделение. В 1938 году защитил дипломный проект. В 1938—1942 годах — в ОКБ при сталинградском заводе «Баррикады». участвовал в проектировании 280-мм мортиры Бр-5, 210-мм пушки Бр-17, 305-мм гаубицы Бр-18, 450-мм гаубицы Бр-23, 76-мм дивизионной пушки Ф-22 УСВ-БР.

В ноябре 1942 года весь штат ОКБ был введен в состав Центрального артиллерийского КБ (ЦАКБ) (г. Калининград, Московской обл.).

В 1944 году — Г. И. Сергеев переезжает в Ленинград, так как на заводе «Большевик» организуется филиал ЦАКБ (идет подготовки производства 100-мм противотанковой пушки БС-3).

8 июля 1950 года, приказом Министра Вооружения СССР № 122-к Г. И. Сергеев назначен начальником Специального конструкторского бюро (СКБ-221) при Сталинградском заводе «Баррикады». В 1950—1958 годах преобладающее направление деятельности — постановка на серию и обслуживание производства морских артиллерийских систем по документации сторонних организаций.

В 1958—1965 годах поставлены на производство, разработанные НИИ-58 на базе гусеничного шасси: пусковая установка 2П2 и транспортно-заряжающая машина 2П3 для тактических ракет «Марс», пусковая установка 2П16 комплекса 2К6 «Луна».

С 1960 по 1964 годы разрабатывает первый ракетный комплекс оперативно-тактического назначения на многоосном шасси «Темп-С» (головная организация — МИТ).

В семидесятые годы Г. И. Сергеев в качестве главного конструктора продолжает трудиться над ПУ комплекса «Точка» и ПУ комплекса «Ока». Начинаются разработки конструкторской документации «203-мм орудие для САУ „Пион“»; «152-мм буксируемое орудие», «Артчасть для 152-мм САУ». Все они испытаны и были приняты на вооружение. За комплекс «Пион» Г. И. Сергеев удостоен звания Героя Социалистического Труда.

Серия сообщений "Учёные, изобретатели, конструкторы-4":

Часть 1 - Парашют Котельникова

Часть 2 - Физик-ядерщик Флёров

...

Часть 12 - Академик Вишневский

Часть 13 - Учёный-механик Алексей Ильюшин

Часть 14 - Конструктор артиллерийских комплексов Георгий Сергеев

Часть 15 - Конструктор военной техники Александр Нудельман

Часть 16 - Физик-теоретик Яков Зельдович

...

Часть 21 - Ашот Львович Бадалов (1915-2011)

Часть 22 - Физик А. М. Прохоров. 2016

Часть 23 - Митрополит Макарий, историк церкви, богослов. 2016

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Первый советский чемпион мира по шахматам Михаил Ботвинник |

Михаил Моисеевич Ботвинник (1911-1995) — 6-й в истории шахмат и 1-й советский чемпион мира (1948—1957, 1958—1960, 1961—1963). Гроссмейстер СССР (1935), международный гроссмейстер (1950), 6-кратный чемпион СССР (1931, 1933, 1939, 1944, 1945, 1952). Шестикратный победитель Шахматных Олимпиад в составе команды СССР. Доктор технических наук, профессор.

Родился в дачном посёлке Куоккала в еврейской семье зубных врачей. В возрасте 12 лет знакомится с шахматами и в дальнейшем начинает заниматься по книгам. В 1924 году становится известным среди шахматистов Ленинграда и быстро преодолевает квалификационные ступеньки. Благодаря достижениям в ленинградских турнирах получает право участвовать в 5-м чемпионате СССР проходившем осенью 1927 года в Москве, где делит 5-6-е место с В. Макогоновым, тем самым на 2½ очка перевыполнил норму мастера.

Последующие два-три года Ботвинник мало уделяет времени шахматам, что было связано с окончанием школы и поступлением в Ленинградский политехнический институт.

Ещё до начала 7-го чемпионата СССР в 1931 году Ботвинника рассматривали как одного из претендентов на титул, и он становится первым чемпионом СССР — воспитанником советской шахматной школы.

В августе 1933 года на 8-ом чемпионате СССР во второй раз стал чемпионом страны. Он заканчивает институт, получает специальность инженера-электрика. Поступает в аспирантуру.

Победы в чемпионатах Ленинграда и чемпионатах СССР выдвинули Ботвинника в число сильнейших шахматистов страны. Встречи с ведущими зарубежными шахматистами подтвердили высокий класс его игры: ничья в матче с С. Флором (по ходу которого Ботвиннику пришлось отыгрывать два очка), 1-е место в ленинградском турнире мастеров с участием М. Эйве и Г. Кмоха (1934); 1-2-е место (с Флором) на 2-м московском международном турнире 1935, (впереди Эм. Ласкера, X. Р. Капабланки); 2-е место на 3-м московском международном турнире (1936); 1-2-е место (с Капабланкой) на Ноттингемском турнире (1936; впереди А. Алехина, Эйве, Эм. Ласкера), ничья в матче с Г.Я. Левенфишем за звание чемпиона СССР (чемпион Левенфиш сохранил свое звание).

«АВРО-турнир» (1938), где Ботвинник занял 3-е место, выиграв партии у Алехина и Капабланки, подтвердил его право на матч с чемпионом мира. Алехин принял вызов Ботвинника, но начало 2-й мировой войны 1939—1945 помешало проведению матча.

В годы Великой Отечественной войны 1941—1945 Ботвинник работал в Перми инженером-электриком.

Ботвинник готов был оспаривать титул чемпиона мира (матч с Алехиным не состоялся из-за неожиданной смерти чемпиона мира), а победы в крупных международных турнирах в Гронингене (1946) и памяти М. Чигорина в Москве (1947) подтвердили, что Ботвинник — основной претендент на звание чемпиона мира.

Матч-турнир на первенство мира (Гаага — Москва) (1948) завершился победой Ботвинника, который в блестящем стиле завоевал звание чемпиона, опередив 2-го призёра на 3 очка.

В 1951 Ботвинник сыграл вничью матч на первенство мира с Д. Бронштейном и сохранил звание чемпиона. Матч на первенство мира с В. Смысловым (1954) также закончился вничью. В 1957 2-й матч на мировое первенство закончился победой Смыслова, но спустя год Ботвинник взял реванш. В поединке с М. Талем (1960) Ботвинник вторично уступил титул чемпиона мира, но в матч-реванше убедительно переиграл молодого соперника.

Проиграл матч на первенство мира Т. Петросяну (1963) (по правилам ФИДЕ матч-реванши были отменены).

В истории шахмат с именем Ботвинника связана целая эпоха. Он первым утвердил приоритет советской шахматной школы в мировых шахматах. Его игру отличали глубокие стратегические замыслы, неожиданные тактические удары, постоянное стремление к инициативе, к созданию цельных партий. Он является создателем исследовательского направления в шахматах, где искусство подготовки к шахматным состязаниям доводится до совершенства. Ботвинник воспитал многих гроссмейстеров, в том числе Г. Каспарова.

Иллюстрация карточки – шахматная диаграмма. Текст: «АВРО-турнир. Амстердам, 1938 г. Партия М.М. Ботвинник – Х.Р. Капабланка. 1:0». «30. Cb2 – a3».

Серия сообщений "Спорт-3":

Часть 1 - Чемпионат мира по стрелковому спорту-1990

Часть 2 - Эстонский и советский шахматист Пауль Керес

...

Часть 43 - XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в Сочи

Часть 44 - Подводный спорт в СССР

Часть 45 - Первый советский чемпион мира по шахматам Михаил Ботвинник

Часть 46 - XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи. Итоги

Часть 47 - Хоккей-2014

Часть 48 - Гонка "Формула-1" Гран-при России

Часть 49 - Футбол-2014

Часть 50 - Казань. XVI Чемпионат мира по водным видам спорта. 2015

|

|

Конструктор авиационных и ракетных двигателей Николай Кузнецов |

Николай Дмитриевич Кузнецов (1911-1995) — советский генеральный конструктор авиационных и ракетных двигателей. Действительный член АН СССР и РАН, дважды Герой Социалистического Труда (1957, 1981). В 1982 году получил звание почётного гражданина города Куйбышева.

Родился в Актюбинске, в семье рабочего-котельщика. В 1926 начал работать слесарем. В 1930 закончил школу и поступил в Московский авиационный техникум, где учился на вечернем отделении, а днём работал слесарем-сборщиком. В 1933 поступил на воздушно-технический факультет моторостроительного отделения ВВИА имени Н. Е. Жуковского, который закончил с отличием 16 ноября 1938. 4 апреля 1941 года успешно защитил кандидатскую диссертацию.

В период с июля по сентябрь 1942 года, в порядке стажировки, находился на фронте в должности старшего инженера 239-й истребительной дивизии. В октябре 1942 познакомился с Георгием Маленковым, который высоко оценил способности Кузнецова и направил его вскоре заместителем главного конструктора на Уфимский авиационный завод. Здесь он проработал с 1943 по 1949, а с 1 июля 1946 года, на должности главного конструктора. В 1949 переводится в Куйбышев, где возглавляет Государственный союзный опытный завод № 2 по разработке и производству опытных реактивных двигателей, ныне названный его именем — Самарский научно-технический комплекс имени Н. Д. Кузнецова.

Под руководством Кузнецова на предприятии было создано 57 оригинальных и модифицированных газотурбинных двигателей для самолётов различного назначения и экранопланов, жидкостных реактивных двигателей для ракетно-космических комплексов.

На почтовой карточке с оригинальной маркой изображены портрет Н.Д. Кузнецова, бомбардировщик средней дальности ТУ-22М3 с двигателями НК-25 конструкции Н.Д. Кузнецова.

Серия сообщений "Авиация, воздухоплавание-2":

Часть 1 - Музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы»

Часть 2 - Советский лётчик-ас Александр Покрышкин

...

Часть 11 - Дважды Герой Советского Союза, лётчик Тимофей Хрюкин

Часть 12 - Маршал Савицкий

Часть 13 - Конструктор авиационных и ракетных двигателей Николай Кузнецов

Часть 14 - Авиация Великой Отечественной войны. Воздушные тараны.

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Писатель Анатолий Рыбаков |

Анатолий Наумович Рыбаков (1911-1998) — русский писатель. Автор романов и повестей «Кортик», «Бронзовая птица», «Водители», «Тяжёлый песок». Огромный общественный резонанс получил роман-тетралогия «Дети Арбата». Лауреат Сталинской премии (1951).

Родился в еврейской семье Наума Борисовича Аронова и его жены Дины Абрамовны Рыбаковой. В автобиографии писатель местом рождения указывал Чернигов. На самом деле родился он в селе Держановка Черниговской области, где его отец служил инженером на винокуренном заводе местного помещика Харкуна.

С 1919 года жил в Москве, на Арбате. По окончании школы работал на Дорогомиловском химическом заводе грузчиком, потом шофёром.

В 1930 году поступил в Московский институт инженеров транспорта.

5 ноября 1933 года арестован и Особым совещанием коллегии ОГПУ осужден на 3 года ссылки по статье 58-10 (Контрреволюционная агитация и пропаганда). По окончании ссылки, не имея права жить в городах с паспортным режимом, скитался по России. Работал там, где не надо заполнять анкеты, однако с 1938 года по ноябрь 1941 года был главным инженером Рязанского областного управления автотранспорта.

С ноября 1941 по 1946 год служил в Красной Армии в автомобильных частях. Участвовал в боях на различных фронтах, начиная от обороны Москвы и кончая штурмом Берлина. Последняя должность — начальник автослужбы 4-го Гвардейского стрелкового корпуса (8-я гвардейская армия), звание — гвардии инженер-майор. За отличие в боях с немецко-фашистскими захватчиками признан не имеющим судимости. В 1960 году полностью реабилитирован.

Умер в Нью-Йорке. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.

В 1947 году А. Рыбаков обращается к литературной деятельности, начав писать приключенческие повести для юношества — повесть «Кортик» (1948) и её продолжение — повесть «Бронзовая птица» (1956). Обе повести были экранизированы — фильм «Кортик» в 1954 году (повторно в 1973 году), фильм «Бронзовая птица» в 1974 году.

Юношеству были адресованы и следующие повести — «Приключения Кроша» (1960) с продолжениями «Каникулы Кроша» (1966) и «Неизвестный солдат» (1970). Их экранизации — «Приключения Кроша» в 1961 году, «Каникулы Кроша» в 1979 году, «Минута молчания» в 1971 году и «Неизвестный солдат» в 1984 году. По отдаленным мотивам повести «Каникулы Кроша» был также снят фильм «Эти невинные забавы» в 1969 году.

Первый роман, написанный Рыбаковым, был посвящен людям, хорошо ему знакомым, — «Водители» (1950). Роман «Екатерина Воронина» (1955), экранизированный в 1957 году, имел большой успех. В 1964 году публикует роман «Лето в Сосняках» о строительстве первых пятилеток.

В 1975 году вышли продолжение повестей «Кортик» и «Бронзовая птица» — повесть «Выстрел» и фильм по ней — «Последнее лето детства» (1974).

В 1978 году увидел свет роман «Тяжёлый песок». Роман повествует о жизни еврейской семьи в 1910—1940-х годах в одном из многонациональных местечек на севере Украины, о яркой и всепреодолевающей любви, пронесенной через десятилетия, о трагедии Холокоста и мужестве гражданского сопротивления. Это вершинное произведение писателя соединило все краски его художественной палитры, добавив к ним философичность, тягу к историческому анализу и мистическую символику (образ главной героини, прекрасной возлюбленной, затем жены и матери Рахили на последних страницах является как полуреальное олицетворение гнева и мести еврейского народа). Этот роман был экранизирован, премьера фильма состоялась в 2008 году.

Роман «Дети Арбата», написанный ещё в 1960-х годах и опубликованный только в 1987 году, был одним из первых о судьбе молодого поколения тридцатых годов, времени больших потерь и трагедий, роман воссоздает судьбы этого поколения, стремясь раскрыть механизм тоталитарной власти, понять «феномен» Сталина и сталинизма. В 2004 году по мотивам романа «Дети Арбата» был выпущен многосерийный одноимённый фильм.

В 1988 году вышло продолжение «Детей Арбата» — роман «Тридцать пятый и другие годы». В 1990 году — роман «Страх», в 1994 году — «Прах и пепел». В тетралогии использованы элементы биографии автора (Саша Панкратов).

Анатолий Рыбаков был президентом советского ПЕН-центра (1989—1991), секретарём правления СП СССР (с 1991 года), доктором философии Тель-Авивского университета.

Серия сообщений "Писатели-4":

Часть 1 - Русский учёный и поэт Василий Тредиаковский

Часть 2 - Поэт Николай Заболоцкий

...

Часть 22 - Поэт Серебряного века Николай Гумилёв

Часть 23 - Писатель Георгий Марков

Часть 24 - Писатель Анатолий Рыбаков

Часть 25 - Король поэтов Игорь Северянин

Часть 26 - Иосиф Бродский, поэт

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Писатель Георгий Марков |

Георгий Мокеевич Марков (1911-1991) — русский советский писатель и общественной деятель. Дважды Герой Социалистического Труда (1974, 1984). Лауреат Ленинской (1976) и Сталинской премии (1952).

Родился в селе Томской области в семье охотника-медвежатника. В 1927—1931 годах был на комсомольской работе в Томске. В 1930—1932 годах учился на вечернем отделении Томского государственного университета, но не окончил его. В 1931—1941 годах — на редакционной работе.

С 1936 года начал печататься. С июня 1941 года был военным корреспондентом Забайкальского фронта, участвовал в разгроме Квантунской армии.

В 1956 году переехал в Москву, где стал секретарём правления СП СССР, c 1971 года — первый секретарь, с 1977 года — Председатель правления.

В 1973 году подписал Письмо группы советских писателей о Солженицыне и Сахарове. В 1978 году передал Ленинскую премию на создание библиотеки в родном селе.

Председатель Комитета по Ленинским и Государственным премиям СССР в области литературы, искусства и архитектуры с 1979 года.

С началом перестройки в январе 1986 года по собственному желанию ушёл с поста председателя правления Союза писателей.

Марков принадлежал к реалистическому литературному направлению. Действие его романов происходит в Сибири. В своём первом романе «Строговы», писавшемся в 1939—1946 и состоящем из двух частей, Марков показывает зарождение и развитие партизанского движения в Сибири во время революции и прослеживает историю одной семьи пчеловодов на протяжении трёх поколений.

Другие его романы: «Соль земли» (1954—1960), «Отец и сын» (1963—1964), «Сибирь» (1969—1973), «Грядущему веку» (1981—1982) и повести: «Солдат пехоты» (1947—1948), «Орлы над Хинганом» (1967), «Земля Ивана Егорыча» (1974), «Завещание» (1975), «Тростинка на ветру» (1977), «Моя военная пора» (1979).

Серия сообщений "Писатели-4":

Часть 1 - Русский учёный и поэт Василий Тредиаковский

Часть 2 - Поэт Николай Заболоцкий

...

Часть 21 - Прозаик, публицист Евгений Воробьёв

Часть 22 - Поэт Серебряного века Николай Гумилёв

Часть 23 - Писатель Георгий Марков

Часть 24 - Писатель Анатолий Рыбаков

Часть 25 - Король поэтов Игорь Северянин

Часть 26 - Иосиф Бродский, поэт

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Учёный-механик Алексей Ильюшин |

Алексей Антонович Ильюшин (1911-1998) — российский советский учёный в области механики сплошных сред, член-корреспондент АН СССР (1943), действительный член Академии артиллерийских наук (1947). Труды по теории упругости и пластичности, газодинамике. Лауреат Сталинской премии (1948).

Родился в Казани, в семье служащего торговой фирмы. В 1928 г. окончил среднюю школу в Казани. Год работал станочником по дереву на судоремонтном заводе — это было необходимо для поступления в университет: число абитуриентов не из рабочих и крестьян было сильно ограничено. В 1929 г. поступил в Казанский университет, но уже в декабре этого года перевелся на I курс физико-математического факультета МГУ. Научная и инженерная работа началась для А. А. Ильюшина весной 1932 г. в ЦАГИ. Окончил механико-математический факультет МГУ в 1934 году по специальности «аэрогидромеханика». В том же году поступил в аспирантуру Института механики МГУ, заведовал лабораторией сопротивления материалов МГУ. В 1936 году защитил кандидатскую диссертацию. С 1938 г. — профессор Московского университета.

В годы Великой Отечественной войны А. А. Ильюшин сыграл огромную роль в модификации конструкций и технологии производства снарядов и стволов артиллерийских орудий (в начале войны это была важная государственная проблема, так как половина металла страны уходила на боеприпасы, а большое число снарядов по существовавшим к началу войны нормам приёмки отбраковывалось после их изготовления).

В 1950—1952 годы — ректор Ленинградского университета[1]. В 1952—1953 гг. — заместитель научного руководителя и главного конструктора конструкторского бюро Министерства среднего машиностроения СССР (Арзамас-16); в 1953—1960 гг. — директор Института механики АН СССР.

Серия сообщений "Учёные, изобретатели, конструкторы-4":

Часть 1 - Парашют Котельникова

Часть 2 - Физик-ядерщик Флёров

...

Часть 11 - Академик Зеленин

Часть 12 - Академик Вишневский

Часть 13 - Учёный-механик Алексей Ильюшин

Часть 14 - Конструктор артиллерийских комплексов Георгий Сергеев

Часть 15 - Конструктор военной техники Александр Нудельман

...

Часть 21 - Ашот Львович Бадалов (1915-2011)

Часть 22 - Физик А. М. Прохоров. 2016

Часть 23 - Митрополит Макарий, историк церкви, богослов. 2016

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Председатель Госплана СССР Николай Байбаков |

Николай Константинович Байбаков (1911-2008) — советский государственный деятель, Герой Социалистического Труда (1981). Лауреат Ленинской премии (1963).

Родился в семье рабочего бакинских нефтепромыслов. Окончил Азербайджанский нефтяной институт (1932). Доктор технических наук (1966). С января 1932 — инженер на нефтепромыслах Баку. С октября 1935 служил в Красной армии на Дальнем Востоке (рядовой, затем офицер). С января 1937 — старший инженер, с июля 1937 — главный инженер, с марта 1938 — управляющий трестом «Лениннефть» (Баку). С августа 1938 — управляющий объединением «Востокнефтедобыча» (город Куйбышев). С сентября 1940 — заместитель народного комиссара нефтяной промышленности СССР.

В 1942 — уполномоченный ГКО по уничтожению нефтяных скважин и нефтеперерабатывающих предприятий в Кавказском регионе. Организовал работу следующим образом: при приближении противника всё ценное оборудование демонтировалось и вывозилось на восток страны, малодебитные скважины немедленно выводились из строя, а особо богатые — продолжали использоваться и уничтожались при самых крайних обстоятельствах. В результате немцам не удалось использовать ресурс краснодарских нефтепромыслов.

С ноября 1944 — Байбаков народный комиссар нефтяной промышленности СССР. С декабря 1948 — министр нефтяной промышленности СССР.

С мая 1955 — председатель Государственной комиссии Совета Министров СССР по перспективному планированию народного хозяйства. Возглавлял разные Совнархозы. С октября 1965 — заместитель председателя Совета Министров СССР, председатель Государственного планового комитета СССР (Госплана СССР). Был одним из ближайших соратников А. Н. Косыгина.

В интервью 2004 года отмечал про себя: «я всегда был и остаюсь коммунистом».

Автор около 200 научных трудов и публикаций, особо актуальных для производственной практики по комплексному решению проблем разработки нефтяных и газовых месторождений. Автор мемуаров «Сорок лет в правительстве» (М., 1993), «От Сталина до Ельцина» (М., 1998), «Моя родина — Азербайджан» (М., 2001).

Серия сообщений "Революционеры, политические деятели-3":

Часть 1 - Индира Ганди

Часть 2 - Мать Ленина Мария Ульянова

...

Часть 36 - Иван Пущин-друг Пушкина, декабрист

Часть 37 - Проект Путина - третий президент России Дмитрий Медведев

Часть 38 - Председатель Госплана СССР Николай Байбаков

Часть 39 - Друг России Уго Чавес

Часть 40 - Генеральный прокурор СССР Роман Руденко

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Актриса Мария Владимировна Миронова |

Мария Владимировна Миронова (1911-1997) — советская и российская актриса. Народная артистка СССР (1991).

Родилась в Москве в семье школьной учительницы и служащего. Окончила театральный техникум имени Луначарского в 1927 году. В период с 1927 по 1931 год — актриса Московского театра оперетты, МХАТа, затем Московского мюзик-холла. С февраля 1928 года выступала на эстраде. В 1928 году у Марии умерли родители, после чего она сама тяжело заболела и долгое время не работала, а после выздоровления поступила в Центральный театр транспорта, переименованный впоследствии в Театр имени Гоголя. В 1938—1947 годах работала в Московском театре миниатюр. В кино Мария Миронова дебютировала в 1938 году, в фильме Г. В. Александрова «Волга-Волга».