-Рубрики

- языки (3)

- препараты (1)

- препарты (1)

- абрикос (1)

- авто (50)

- афоризмы (36)

- бахчевые (5)

- бух учет (5)

- вишня (1)

- внешность (159)

- вредители (1)

- выпечка (43)

- гельминтоз (5)

- груша (1)

- дача сайты (4)

- детям (154)

- для дневника (10)

- для компа (212)

- жимолость (0)

- заготовки (3)

- здоровье (409)

- ирга (0)

- клубника (1)

- комнатные растения (34)

- консервация (17)

- лечо (1)

- лук (0)

- молитвы (9)

- мультиварка (1)

- образование (170)

- огурцы (3)

- пенсия (5)

- первые блюда (1)

- перец (1)

- печень (3)

- полезные советы (560)

- полезные советы (12)

- политика (1)

- полынь (0)

- приправа (1)

- прочее (2)

- рассада (2)

- ремонт (18)

- ремонт (33)

- рецепты (1294)

- сад и огород (696)

- сладкая выпечка (58)

- слива (5)

- супы (2)

- суставы (38)

- томаты (0)

- удобрения и защита растений (3)

- упражнения (250)

- хлеб (8)

- чеснок (0)

- юмор (6)

- яблоня (1)

-Метки

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

Без заголовка |

Альтернативное природное удобрение и прекрасный материал для окультуривания почвы - каменноугольная крошка (но не шлак).Она питает растение гуминовыми соединениями, улучшает механический состав почвы, делает ее более рыхлой, влагоемкой и значительно повышает ее теплоемкость. В отличие от перегноя и компоста, которые в почве быстро минерализуются, мелкий уголь не гниет, не разлагается на более мелкие частицы. Почва годами остается рыхлой и все растения (плодовые, ягодные и овощные) растут как на дрожжах. Под перекопку можно вносить 1-3 ведра/м2 крошки (больше - на тяжелых почвах). В посадочные яму вносят 1 ведро крошки (в соответствии с рекомендациями Веткас и др., 1993). Посадочные ямы лучше готовить с осени (весной почва медленно оттаивает и прогревается, посадка затягивается). Диаметр ямы – до 100 см, глубина – не менее 60 см. Верхний плодородный слой почвы складывают отдельно, нижний (гальку, песок, глину) разбрасывают или используют для других целей, а взамен при посадке вносят 1-2 ведра органического удобрения и до 200 г двойного суперфосфата. Такая заправка обеспечивает хороший рост и развитие коневой системы на первые 5-6 лет. Удобрения можно вносить как осенью, так и весной. Техника посадки. Грушу высаживают без заглубления корневой шейки. Место перехода корневой системы (которая чаще коричневого цвета) в ствол (зеленовато- коричневого цвета) называют корневой шейкой (чаще - желтоватого цвета). Ее не следует путать с местом прививки. В момент посадки корневая шейка должна быть на 4-5 см выше поверхности почвы. После полива почва и саженец осядут и корневая шейка окажется на уровне почвы. После посадки дерево поливают (до 2 ведер воды весной и до 3 ведер - осенью), поверхность почвы мульчируют органическими материалами (слоем до 8 см весной и до 15 см - осенью) и подвязывают к колу. Для удобства полива приствольный круг оформляют невысоким бортиком. Через неделю полив повторяют, мульчу перед поливом отодвигают, после полива – оправляют При мелкой посадке корни засыхают, при слишком глубокой дерево туго растет и почти не плодоносит. Чрезмерное заглубление в сочетании с большим количеством перегноя могут привести к подопреванию корней и гибели дерева. Заглубленное дерево, посаженное 1-2 года назад, можно приподнять лопатами с 2-3 сторон и добавить землю под корни. Отгребать почву от корней нельзя. Саженец можно обрезать и после посадки (например, если посадка была осенью, саженец лучше обрезать весной). Раны обязательно замазывают садовым варом или краской на натуральной олифе. Важно при посадке изолировать корневую систему от удобрений (это касается всех растений). Смесь перегноя, земли и минеральных удобрений укладывают на дно ямы (заполняя примерно 2/3 ее объема. Непосредственно под корни саженца подсыпают хорошую землю (но не перегной) и этой же землей засыпают оставшуюся часть корневой системы саженца. При близком стоянии грунтовых вод ямы не копают, а высаживают растения на холмах высотой примерно 0,5м (в соответствии с красноярскими рекомендациями). На месте посадки устанавливают кол, вокруг него создают холм диаметром 1 м и высотой 0,5 м., в центре оставляют небольшое углубление и высаживают растение. После посадки отаптывают почву на корнях и делают лунку для полива. Для того, чтобы корневая шейка постоянно находилась на уровне почвы, саженец можно подвязать к колу. С ростом дерева диаметр холма расширяют до 2 м, создавая сплошной вал. Такому саду уже не грозит вымокание корневой системы. Посадку на холмах применяют и в случае, если почва на участке имеет неглубокий плодородный слой (10 - 15 см). При более близком стоянии грунтовых вод (до 1 м) и кратковременном подтоплении создают холмы примерно 0,5м с дренажем (красноярские рекомендации). Яму готовят глубже и шире (диаметр 120 см, глубина 80см), на дно укладывают дренаж (битый кирпич, керамзит слоем 10-20 см), сверху - слой глины 10-15 см, а затем до верху - плодородную землю. Выше уровня почвы насыпают холмик 15- 25 см, на который ставят саженец, вокруг корней которого насыпают холмик высотой 30 - 40 см и диаметром 1м. После посадки отаптывают почву на корнях и делают лунку для полива. К сожалению, такие сады долговечными не будут. И холмики, и дренаж желательно делать осенью, чтобы весной не затягивать посадку. Местное окультуривание почвы применяют на песчаных, щебенистых, бедных гумусом почвах и если почва местами засолена (в соответствии с красноярскими рекомендациями) . Ямы готовят диаметром 120 см и глубиной 80 см. Для уменьшения фильтрации воды на дно ямы укладывают слой глины 15 -20 см и заполняют ее плодородной землей с добавлением 2-3 ведер перегноя (компоста) и 1 ведра каменноугольной крошки (желательно). Содержание почвы под деревьями. Уплотнение плодовых деревьев ягодными кустами не оправдано. Деревья слабее развиваются, а ягодники хуже плодоносят, чем при раздельной посадке. Разумно междурядья молодого сада (до 7 лет) занимать овощами и земляникой, но не картофелем. Под кронами деревьев почву лучше содержать под черным паром. Уход за молодым садом заключается в рыхлениях, прополках, поливах, защите от наиболее опасных вредителей и болезней и формировке. Считается, что каждое рыхление заменяет один полив. Рано весной, как только подсохнет почва, рыхлят почву на глубину 10-12 см с одновременной заделкой удобрений. Рыхлить следует после каждого полива или дождя для заделки трещин. Первые 2-3 года формируют приствольный круг диаметром не менее 1,5 метров, в дальнейшей круги резных деревьев смыкаются. Для сохранения влаги и защиты от сорняков с ранней весны приствольные круги мульчируют любыми органическими материалами слоем 8-10 см. Важно чтобы мульча не соприкасалась с корой – это может вызвать подопревание и ожоги. При использовании опилок в приствольный круг дополнительные вносят азотные удобрения (30-40 г/м2), чтобы микроорганизмы, перерабатывающие опилки, не забирали из почвы азот. Для защиты от солнечных ожогов (как было сказано ранее), при подсыхани и почернении верхушек и молодых листочков, деревья притеняют. Для своевременного вызревания тканей, подкормки и полив прекращают к середине июля; для удаления лишней влаги в начале августа прекращают рыхление почвы под деревьями. При затяжном росте побегов снимают мульчу с приствольных кругов. В конце сентября, когда начинается листопад, рыхлят почву, заделывают мульчу, вносят удобрения. Чтобы не повредить корни, почву следует штыковать только вилами, не глубже 15 см, размещая полотно вил радиально к стволу. Удобрения. Ранней весной одновременно с рыхлением почвы лучше всего вносить органические удобрения (2-3 кг/м2) с азотными минеральными удобрениями (аммиачная селитра или мочевина по 20-30г/м2). При одновременном внесении их дозы уменьшаю наполовину. Минеральные удобрения начинают действовать существенно быстрее, чем органические. Азот необходим растениям весной и в первой половине лета (цветение и рост побегов). При недостатке азота побеги растут слабо, листья мельчают и желтеют, плоды не достигают стандарта. Если рост у дерева нормальный, вносят только фосфорно-калийные удобрения. Фосфор нужен во время цветения и во второй половине лета (закладка плодовых почек и вызревание древесины). Калий способствует хорошему и раннему вызреванию древесины, ускоряет подготовку деревьев к зиме. При недостатке калия плохо развиваются побеги и почки, возникает краевой ожог листьев. Калий нужен в период распускания почек и конце лета. Грушу начинают подкармливать при снижении длины приростов до 35 см. Так как корни у груши глубокие и стержневые, подкормки удобнее вносить в специальные колодцы (отверстия) глубиной до 50 см по периферии кроны. Поверхностные подкормки бесполезны (по Фалкенбергу Э.А.). Опасен избыток любых удобрений. Избыток азота вызывает чрезмерный рост и сильное развитие тли, побеги не вызревают и подмерзают зимой, деревья на следующий год могут остаться без урожая. Кроме основного внесения удобрений весной (до распускания почек) и осенью (в период листопада), рекомендуют жидкие подкормки летом с поливной водой. Вносят раствор минеральных или органических удобрений в кольцевые борозды по периметру кроны (2-3 л на погонный метр борозды). Обязательно до и после внесения питательного раствора поливают борозды чистой водой. Сроки подкормок: - июнь, после цветения (20 -30 г на 10л воды аммиачной селитры или мочевины); - июнь, после осыпания завязи (20 г азотного и 25 г калийного); - до середины июля, для налива плодов и закладки плодовых почек (по 30 г/м2 суперфосфата, 15 г/м2 калийной соли или 200—300 г/м2 древесной золы). Особенно актуально внесение удобрений в годы с высокими урожаями. Истощенные деревья без подкормок хуже зимуют. Быстрый эффект дают внекорневые подкормки – опрыскивание растворами удобрений по листьям (с нижней стороны без стекания жидкости с листьев), лучше вечером или в пасмурную, безветренную погоду: - июнь, активный рост, конец цветения (30 г/10 л воды азотных удобрений); - конец июня - начало июля (50г/10л воды хлористого калия); - конец июля - начало августа (100 г/10 л воды настой суперфосфата без осадка, предварительно растворенного в горячей воде). Сухие подкормки, особенно в жаркое, засушливое лето, могут навредить растению (рекомендации по удобрениям - по Веткас и др., 1993). Полив. Плодовые деревья поливают не часто, но обильно и в строго необходимые фазы развития. Следует промачивать почву на всю глубину залегания основной массы корней – на глубину до 40 – 70 см в радиусе - до 3м. Для этого на 1 м2 приствольного круга выливают 4- 7 ведер воды. Поливать можно напуском в чаши или по временным бороздам по периметру кроны, где находится большая часть всасывающих корешков. Сроки поливов: - май, распускание почек, перед цветением; - середина июня, через неделю после цветения; - первая половина июля, на рост побегов и налив плодов; - конец сентября - начало октября, листопад, подготовка деревьев к зиме (обезвоженные растения подмерзают чаще и сильнее). В августе и сентябре плодовые деревья не поливают Формировка. Ветви молодой груши, в основном, растут вверх за счет сильного роста побегов продолжения (побегов, расположенных на концах ветвей). Обрезают ее только в случае необходимости: у груши в значительной степени пробудимы почки и сильная обрезка приводит к загущению кроны. Груша формирует более сжатую, более пирамидальную крону, чем яблоня (более выражена стволовость) высотой 4- 6м. Молодые груша растут вверх пирамидально, взрослые - часто формируют шаровидную крону. Груша менее требовательна к формирующей обрезке в молодом возрасте. Обычно груши формируют незагущенную крону с хорошим соподчинением ветвей и сильным годичным приростом. Обрезкой создают прочный скелет дерева, не допускают скученного расположения ветвей в одном месте, неравномерного их развития и острых углов отхождения ветвей, иначе они разломаются. Штамб (часть ствола от почвы до первой ветки), ствол, основания скелетных сучьев и их сочленения со стволом наиболее уязвимы для зимних и ранневесенних повреждений. Штамб рекомендуется делать невысоким (15-30см), чтобы основание скелетных сучьев были максимально под снегом. Каждая ветвь в кроне должна быть хорошо освещенной. Формируют грушу по типу свободно растущей яблони. Для ограничения роста в высоту грушу укорачивают при высоте кроны около 3 м. При укорачивании длинных однолетних приростов пробуждаются почки у основания, сокращается оголенность ветвей, полнее используется объем кроны, ветви становятся более коренастыми, устойчивыми. Правильно сформированное дерево должно состоять из 5-8 скелетных ветвей. У плодоносящих груши проводят ежегодную санитарную обрезку: удаляют растущие внутрь побеги и слабо прореживают. Так как наши сорта груши плодоносят, в том числе и на однолетнем приросте, при формировке нужно стремиться к максимальному формированию молодых плодовых образований. Грушу достаточно раз в 5-7 лет омолаживать (удалять старые ветви или их части), после чего удалять лишние волчки. Лишни побеги лучше удалять летом (в начале роста или при небольшой их длине - пинцировкой или надломом). У загущающихся деревьев груши вырезают отдельные, неудобно расположенные, менее продуктивные ветви. После сильного подмерзания грушу, как и яблоню, обрезают в начале июня, когда хорошо видна зона повреждения и граница отрастания (восстановления). Если камбий сохранился, удаляют полностью вымерзшие ветви, а подмерзшие скелетные и полускелетные укорачивают на 30%. Крона восстанавливается за счет сильных приростов, плодоношение восстанавливается на 2-3 год после подмерзания. Если камбий погиб, как можно раньше (конец апреля) удаляется вся погибшая часть дерева до живой ткани (обычно- подснежная часть). Крона восстанавливается за счет нижних (подснежных) частей. Прививка в крону зимостойкого скелетообразователя. Груша - очень медленно растущее дерево, поэтому гораздо быстрее можно получить урожай от прививок в кроне уже вполне развитого молодого дерева. Кроме груши уссурийской, скелетообразователем могут служить высокозимостойкие технические сорта (Тема), некоторые мелкоплодные сорта красноярской селекции (Веселинка, Невеличка, Первая ласточка). Деревья с прививкой в кроне могут быть посажены гуще, чем обычные. На одно дерево прививают разные сорта, но с одинаковой силой и характером роста. Оптимальная высота зоны прививок в кроне 60 -100 см от земли. Прививают каждую ветку отдельно (5- 7 прививок на молодое дерево и до 20 и более- на 5-7 летнем) на расстоянии 10-15 см от места скрепления ее со стволом. Все ветви одного яруса прививают на одной высоте, проводник (верхушку)УХОД ЗА СЛИВОЙ

Удаление корневой поросли. Поросль дает корнесобственная слива и слива, привитая на дичках сливы уссурийской (меньше - карзинской), в приствольных кругах и междурядьях. Обильная поросль образуется при подмерзании или старении. Лучше удалить поросль в год образования или на следующий год весной.

Слива, привитая на песчаной вишне, образует поросль возле корневой шейки, ее удаляют в год образования.

Техника обрезки: сливы вырезают на пенек 0,5-1 см садовыми пилами или секаторами. Срезы лучше зачистить садовым ножом от краев к центру (плоские и ровные раны быстрее зарастают). Раны крупнее 1-1,5 см в диаметре замазать в день обрезки садовым варом.

Сроки обрезки:после распускания почек. Дополнительно удаляют все поврежденные части. В июле проводят нормировку отрастающих побегов, избегая загущения кроны.

Формировка. Идеальными считаются сорта, слегка периодично плодоносящие и формирующие ежегодно хороший однолетний прирост. Такие деревья почти не требуют формировки, весной для них следует проводить лишь санитарную обрезку (старые ветви, не имеющие прироста, больные и сломанные).

Сорта, склонные к перегрузке и периодичному плодоношению можно обрезать один раз в 2-3 года достаточно сильно. Вырезают старые стволы (не более 25-30% от общего объема кроны). Однолетний прирост не укорачивают (на нем сосредоточена основная масса урожая). Раны после обрезки замазывают садовым варом.

Сильно подмерзшие ветви (черные внутри) вырезают до живой, слабо поврежденной древесины, плодоношение после сильного подмерзания не желательно, цветки следует удалять. Обрезанные растения требуют подкормки и полива весной.

Принцип соподчинения ветвей. Сливу в Сибири формируют в виде многоствольного куста с низким штамбом. В качестве центрального проводника оставляют наиболее сильно развитый растущий вертикально побег. Конкуренты обрезаются коротко или удаляют. Развитые скелетные ветви обрезают сильнее, чем слаборазвитые, и таким образом сравнивают их по силе развития.

Все скелетные ветви должны быть соподчинены центральному проводнику, то есть не должны располагаться выше его или на его уровне. Удаляют ветви с острым углом отхождения от ствола.

В каждой скелетной ветви в отдельности главной ветви соподчиняют все остальные, уничтожают ветви с острым углом отхождения.

Обрезка плодоносящих 6-8-летних деревьев должна быть направлена на ежегодное плодоношение:

Весной – прореживание кроны, удаление сломанных, больных, подмерзших ветвей и легкое укорачивание.

Обрезка с целью омоложения. Если с появлением признаков старения не провести обрезки, то через 3-4 года у дерева начинается отмирание скелетных ветвей, а затем и всего дерева. Процесс естественного отмирания с последующим восстановлением кроны за счет волчков часто связан с потерей урожая 2-3-года.

Дерево укорачивают на 3-5-летнюю древесину. У здоровых деревьев это вызывает энергичное отрастание побегов. С начала интенсивного роста побегов проводят дополнительное формирование (чтобы не допускать загущения кроны). У ослабленных деревьев восстановление начинается на 2-й год. Действие обрезки продолжается 4-6 лет, затем ее снова повторяют.

Перепрививка сливы. В крону сливы можно привить черенки другого сорта. Существуют несколько правил успешной прививки сливы:

- перепрививка сливы проводится рано (до 1-5 мая) и в короткие сроки (за 5 -7 дней).

- для прививки (в качестве подвоя) лучше выбирать 1- летние ветви, в крайнем случае – 2 летние;

- прививки сливы недолговечны, для создания «дерева – сада» следует почти ежегодно обновлять прививки;

- привой отличается слабым срастанием с подвоем в первый год; в начале интенсивного роста отрастающие побеги желательно подвязать к колу, чтобы предотвратить их выламывание ветром;

- у сливы гораздо чаще, чем у яблони, проявляется сорто- подвойная несовместимость; для гарантированного закрепления сорта привейте его на разные сорта – подвои.

Уход за штамбом. Для предохранения от зимне-весенних ожогов (ожоги возникают на границе снега, с южной стороны стволов) штамбы осенью белят известью (2-3 кг на ведро) с добавлением глины (0,5 -2,0 кг на ведро) и коровяка (0,5 кг), для дезинфекции добавляют 0,5 кг железного купороса. После зимних повреждений морозами, механических повреждений и при появлении камедетечения раны зачищают ножом и замазывают садовым варом, масляной краской на олифе.

Подкормки. Предпосадочной заправки хватает дереву на 3-4 года. С началом плодоношения ежегодно вносят до 7 кг органики и 100 г золы (вместо золы можно вносить по 70 г суперфосфата и калийных удобрений), через каждые 2-3 года вносят по 50 г извести - пушонки.

Поливы. Сливу со 2 года жизни поливают ограниченно. Излишние поливы, особенно в сочетании с излишками азотных удобрений, вызывают усиленный рост, сильное развитие тли, слабое вызревание побегов и выпревание зимой. Сильнее поливают молодые, развивающиеся растения (2-3 раза), поливы прекращают в августе. Плодоносящие деревья поливают 1-2 раза, особенно - в последний период вызревания плодов (от начала до конца затвердевания косточки). Поливы прекращают в августе, что способствует вызреванию тканей. Вызревшие ткани меньше подвержены как выпреванию, так и подмерзанию в зимний период. Подзимние поливы также нежелательны.

Размножение сливы

Семенное размножение. В отличие от яблони слива обладает важной биологической особенностью, имеющей хозяйственное значение - относительно высокой при семенном размножении константностью. Сеянцы по многим признакам в большинстве сходны с теми сортами, семена которых были посеяны.

Проще пользоваться осенним посев семян (косточек). Сотовые свойства при этом не передаются, сеянцы могут быть более или менее удачными. Для этого косточки следует отделить от мякоти, не пересушивать (хранить во влажном песке в холодильнике), посеять в конце сентября в борозды на глубину до 5 см и заделать рыхлым субстратом (перегной с песком или торфом). Сеянцы могут всходить 1-2 года. Лучше их пересадить на свободное (лучше – на постоянное) место. Следует помнить, что для отбора (в течение 2-3 зим произойдет отбор по зимостойкости) и только потом высаживать на место.

Размножать сортовую сливу следует вегетативно.

Корневой поросльюможно размножать только корнесобственные деревья (выращенные из семян или из порослевых саженцев). Поросль появляться у деревьев старше 4 лет. При плохом уходе и подмерзании она сосредоточена близ корневой шейки и бывает слабой (без мелких корешков, с тонкими побегами и мелкими листьями).

Деревья, выращенные из порослевых саженцев, более долговечны (живут до 25 лет), легко восстанавливаются после суровых зим, но менее скороплодны - плодоносят с 5-6 года после посадки.

Хороший порослевой посадочный материал вырастает на плодородной, рыхлой, влажной, чистой от сорняков почве. Чем дальше от корневой шейки берется поросль, тем лучше корневая система саженцев. При этом маточное дерево меньше страдает от нарушения корневой системы при выкопке. Слабую поросль доращивают 1-2 года в питомнике до стандарта.

Саженцы до требуемых размеров можно выращивать на месте появления поросли. Для этого рано весной часть корня, на котором растет поросль, остро

Сибири деревья обрезают весной. После сильного подмерзания обрезку переносят на май-июнь, когда проявится зона отрастания; обрезают - на отросшие побеги.

От момента посадки и на протяжении всех жизни дерева проводится формировка (обрезка) его кроны. У яблони при укорачивании длинных однолетних приростов пробуждаются почки у основания, уменьшается оголение ветвей, полнее используется объем кроны. Ветви становятся более толстыми, коренастыми, повышается их устойчивость к обвисанию.

Деревья, выращенные с систематическим укорачиванием, более компактные и коренастые; их ветви – более устойчивы.

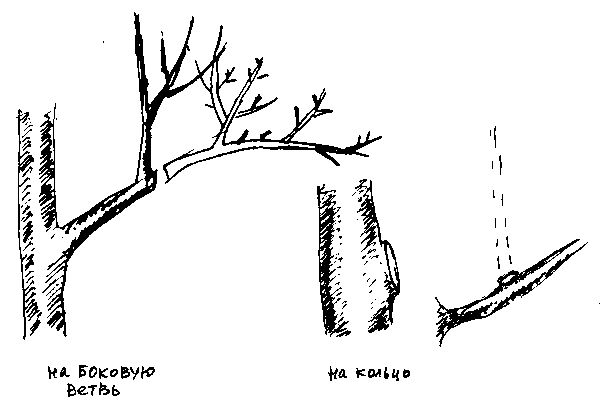

Срез на боковую ветвь (укорачивание в разной степени)- основной тип обрезки в суровых условиях - позволяет изменить направление роста, проредить крону, усилить рост. Срез делают под углом 45° без пенька.

Срез на «кольцо»проводят в крайнем случае, при полном удалении ветви или однолетнего побега. Опасно наносить 2 -3 раны рядом, это ведет к гибели ветви или всего дерева.

Все разнообразие приемов формировки сводятся к укорачиванию (подрезке) и прореживанию(вырезке), которые в различных соотношениях очетаются при обрезке одного и того же растения.

При прореживании длина многолетней ветви не уменьшается, вырезают целиком боковые разветвления: однолетний прирост (побег), плодовые веточки, скелетные ветви.

При укорачивании удаляют верхнюю часть органа (побега, плодовой веточки, ветви). Укорачивание сильнее, чем прореживание, нарушает равновесие между кроной и корневой системой. В этот же год пробуждаются спящие почки ниже места обрезки; многие из них развиваются в сильные разветвления.

Степень обрезки. Слабой обрезкой считается укорачивание однолетнего прироста меньше чем на четверть, средней - до трети длины, сильной - свыше трети.

Обработка срезов. Срезы следует зачистить садовым ножом от краев к центру (плоские и ровные раны быстрее зарастают). Раны крупнее 1-1,5 см в диаметре следует замазать в день обрезки садовым варом или глиной с коровяком в равных частях с добавлением мелких опилок для связки; масляной краской на натуральной олифе, или пластилином.

Уход за штамбом. Для профилактики зимне-весенних ожогов (возникают на границе снега, с южной стороны стволов) штамбы осенью белят известью (2-3 кг на ведро) с добавлением глины (0,5 -2,0 кг на ведро) и коровяка (0,5 кг), для дезинфекции добавляют 0,5 кг железного купороса. После любых зимних повреждений и при появлении камедетечения раны зачищают ножом и замазывают садовым варом, масляной краской на олифе.

Весной после посадки саженцы обрезать не желательно, особенно - слабые. Обрезку делают если при выкопке саженца из питомника сильно нарушена мочковатая часть корневой системы и необходимо привести ее в соответствие с кроной.

Формировка молодых деревьев. У молодых деревьев слабо укорачивают верхушку, особенно после подмерзания. Слабое укорачивание верхушки умеренно усиливает рост проводника и скелетных ветвей, не ослабляет растение и не вызывает загущения кроны. У такого дерева формируются сильные, долговечные плодовые веточки и своевременно начинается плодоношение.

Сильное укорачивание не желательно, оно вызывает появление ростовых побегов в ущерб плодовым, загущение кроны, отдаляет вступление в плодоношение, снижает зимостойкость.

Ветви в кроне располагают как ярусами (не более чем из 2-3 веток), так и одиночно. Заканчивать крону следует только отдельной веткой. Количество основных ветвей в кроне от 5 до 8 – 10 шт.

Принцип соподчинения ветвей. Центральный проводник должен доминировать, то есть значительно опережать по толщине (до 50%) и высоте скелетные ветви. Ветви второго порядка должны быть подчинены ветвям первого порядка, а ветви третьего - ветвям второго порядка и т. д.

Не оставляют в качестве скелетных разветвлений ветви с углом отхождения менее 40—45°.

Типы формировок. Яблони в Сибири в зависимости от зимостойкости дерева выращивают в штамбовой (кустовидной) форме, стланцево- кустовидной и стелющейся форме (см. выше).

Прививка в крону зимостойкого скелетообразователя позволяет разместить сорта выше морозобойной зоны, что повышает урожайность до 2,5 раз. Штамб и основания сучьев заменяются зимостойким и долговечным скелетообразователем (лучше - сеянцы Сибирской яблони или Ранетки Пурпуровой).

Скелетообразователь формируют 2-3 года со штамбом 50- 70 см; черенки культурного сорта прививают не выше 100 см от земли; каждую ветку прививают на расстоянии 10 -15 см от места скрепления ее со стволом, проводник - выше на 15- 20 см.

Прививать лучше весной (с конца апреля до конца мая) черенком (вприклад с язычком) на 1-2 летнюю древесину (или летом почкой). Для хорошего роста прививок следует постоянно подавлять рост дикой поросли надломом до 3–х раз за лето.

При сильном росте прививок их следует прищипывать (в первый год – до высоты 50 см), постоянно соблюдая принцип соподчинения ветвей.

Деревья с прививкой в кроне высаживают гуще (через 2 м), первые плоды появляется со 2 года, полноценный урожай - на 3 -4 год жизни прививок.

Можно привить в крону одной дички нескольких сортов, главное -подбирать сорта одинаковой силы и характера роста (сильнорослы не прививать с тугорослыми или с сортами с поникающей кроной).

Наиболее опасные болезни и вредители яблони

К наиболее вредоносным в Сибири относятся яблонная зеленая тля, плодожорка, боярышница, парша и плодовая гниль. В последние годы - бактериальный ожог. Мероприятия по защите растений всегда должны быть комплексными, начинать следует с профилактики.

Профилактика на яблоне: Удобрения должны быть сбалансированными. Избыток азота вызывает чрезмерное развитие тли, приводит к слабому вызреванию побегов и низкой зимостойкости. Некорневые подкормки фосфорно- калийными удобрениями с микроэлементамия усиливают иммунитет деревьев.

Ранней весной собрать гнезда боярышницы, до появления зеленого конуса провести искореняющую обработку 7-8% раствором азотных удобрений (от болезней). В начале мая наложить ловчие пояса клеевого типа снизу на стволы, в начале мая начинать борьбу с тлей (Фитоверм) и муравьями.

После весенней обрезки обязательно лечение ран 3% медным купоросом и замазка их варом. Больные плоды и ветки следует сжигать или глубоко закапывать.

При перекопке нельзя повреждать корни: снижается устойчивость, гибнут ветви. Корни старше 4 лет практически не восстанавливаются.

Против гусениц эффективны биопрепараты (Лепидоцид, Битоксибациллин, Фитоверм) и клеевые пояса.

При появлении признаков бактериального ожога сразу обработать деревья антибиотиком Фитолавин.

Падалицу следует собирать и уничтожать ежедневно.

Перед листопадом обработать дерево 5% раствором мочевины (от парши). Осенью белить штамбы и основания скелетных ветвей – от зимующих стадий вредителей и солнечных ожогов, можно добавлять препараты для отпугивания грызунов.

Высаживают вишню весной, как только оттает почва.

Так как сибирские вишни плодоносят, в основном, на однолетнем приросте, период роста побегов – критический, и уменьшение прироста (до 10-15 см) приводит к снижению урожайности. Обязательными являются поливы и подкормки в период интенсивного роста – с конца мая до первой половины июня.

Первые 2-3 года уход заключается в прополках, поливах, борьбе с вредителями и болезнями и накоплении снега зимой. Почву в приствольных кругах рыхлят не глубже 10-12см, а ближе к кусту - еще мельче, чтобы не повредить поверхностные, мочковатые корешки.

Кустарниковые вишни цветут 5-7 дней в 3 декаде мая, могут переопыляться с вишней обыкновенной. Холодная, дождливая или засушливая погода ухудшает условия опыления. Цветки, поврежденные возвратными заморозками, плодов не завязывают.

При систематической обрезке кусты могут плодоносить 20-25 лет. Вишню степную выращивают в виде разреженного куста (не более 10-15 ветвей с хорошими боковыми ответвлениями); удаляют сухие, больные и поломанные ветки, лишнюю корневую поросль и ветви старше 8 лет. Ежегодной следует оставлять 2-3 молодых ветви. Однолетние побеги не укорачивают, при затухании роста куст омолаживают.

В плодоносящем возрасте вишни удобряют 1 раз в 2 года: на 1м2 вносят 5-10кг органических удобрений и 100-150г золы.

Крыжовник - наиболее засухоустойчивая культура сада, имеет глубокую и распространенную в стороны корневую систему, основная масса корней находится в слое 40- 50 (до 70 см), в стороны разрастаются до 2,0 - 2,5 м. Хорошо отзывается на орошение.

Орошение дает прибавку урожая за счет увеличения размера ягод в 1,5-2 раза.

Поливают крыжовник 2-3 раза, критические фазы:

- конец мая - начало июня (конец цветения, начало налива ягод и усиленный рост побегов);

- начало-середина июля (побурение ягод, замедление роста побегов);

- август - сентябрь (после созревания, формирование почек, вызревание побегов).

Почву увлажняют на всю глубину залегания основной массы корней - не менее 50-70 см (до 4-6 ведер на куст).

Осенью при сильном уплотнении и повреждении огневкой или пилильщиком перекапывают междурядья на глубину 10-15 см, чтобы не повредить корни (под кроной допустима только мелкая перештыковка вилами без оборота пласта). После перекопки почва лучше впитывает осенние осадки, корни меньше промерзают, уничтожается зимующая стадия вредителей.

Удобрения вносят на 3-й год после посадки:

- раз в 3 года по 10 кг/куст + древесная зола 100-200 г/куст;

- микроэлементы вносят в виде внекорневых подкормок.

Формировка.Кусты крыжовника склонны к загущению. Обрезают их дважды: рано весной и осенью, начиная со 2-го года жизни.

Весной главное - санитарная обрезка: удаляют сухие, подмерзшие, стелющиеся по земле, больные и поврежденные тлей кончики ветвей.

Вырезают так же малопродуктивные ветви. Нормально развитый куст крыжовника должен состоять из 4-5 молодых побегов формирования, всего - 12 – 20 ветвей разных возрастов.

Осенью куст обрезают частично - удаляют заведомо ненужные ветви (загущающие, лишние молодые, старые), пораженные мучнистой росой и тлей кончики ветвей, чтобы облегчить процесс пригибания куста на зиму.

Вредители и болезни крыжовника

Наиболее опасные - сферотека (подбирать устойчивые сорта), септориоз (устойчивые сорта+ профилактика), огневка (вовремя собирать и уничтожать), пилильщики и пяденица (биопрепараты при появлении гусениц, стряхивание гусениц)

Крыжовниковая тля.Зимуют яйца на ветвях возле почек, летом закручивают побеги и листья в комок. Борьба: опрыскивание побегов до скручивания листьев (настои и отвары, мыльно- масляная эмульсия, настой табака, 0,7%-ной кальцинированной содой с добавлением 40 г мыла на 10 л воды, посыпать листья просеянной древесной золой) или биопрепарат Фитоверм. Параллельно следует уничтожать муравьев.

Листовая галловая тля – яйца на ветвях возле почек, весной и летом на побегах возникают зеленые или красные вздутия.

Борьба – как м побеговой тлей, высаживать устойчивые сорта.

Крыжовниковая огневка. Зимуют куколки в поверхностном слое почвы. Одна гусеница повреждают до 15 ягод, оплетая их паутиной.

Борьба: сбор и уничтожение поврежденных ягод до ухода из них гусениц (в начале июня). Против зимующей стадии: перекопка междурядий осенью, высокое окучивание кустов рано весной.

Желтый крыжовниковый пилильщик. Молодые личинки соскабливают эпидермис с нижней стороны листа, прогрызают и объедают их до жилок. Борьба: осенняя обработка почвы, затрудняющая вылет вредителей весной. Стряхивание личинок с кустов, ручной сбор и уничтожение. Опрыскивание в период вегетации лепидоцидом и битоксибациллином.

Бледноногий крыжовниковый пилильщик.Личинка (зеленая ложногусеница) сильно повреждает крыжовник - объедают листья до жилок. В теплые годы бывает 3-4 поколения, зимуют гусеницы 2, 3 и 4 поколений под кустами на глубине 2-3 см.

Борьба: борьба с гусеницами перед цветением, по мере появления вредителя после цветения щелоком или древесной золой; холодной водой - во время созревания ягод.

Крыжовниковая пяденица. Зимуют гусеницы под опавшими листьями и комочками почвы. В начале мая они объедают листья, плетут коконы и окукливаются. Второе поколение (в конце июля) обычно не приносят заметного вреда, уничтожается хищниками. Борьба: стряхивание гусениц по утрам на полотнища и уничтожение.

Смородинная цикадка. Зимуют яйца в коре 2-3 летних ветвей. Цикадки и их личинки живут на нижней стороне листьев, высасывая сок и хлорофилл из клеток; на верхней стороне листа появляются белые пятна, листья подсыхают, но не опадают. Борьба: опрыскивание после цветения и через 1,5-2 недели, после сбора урожая растительными препаратами.

Основные болезни

Мучнистая роса крыжовника (сферотека)– мучнистый налет на верхушках побегов и листья, постепенно коричневеющий, налет на ягодах при сильном поражении. Инфекция сохраняется зимой на растительных остатках, побегах.

Борьба: Вырезка и сжигание ослабленных, пораженных побегов. Садить устойчивые сорта. Весной до набухания почек обработка: 8-10% раствором мочевины или аммиачной селитры (800г/10л); или 3% железным купоросом (300г/10л) или 1% медным купоросом (100г/10л без извести); или 2% кальцинированной содой (200г/10л).

При появлении налета 4 раза: до и после цветения, и два раза через 10 дней: кальцинированной содой (70г/10л) с добавлением мыла; или раствором щелока (1/4 ведра золы долить водой до 10л, прокипятить, слить, добавить 40г мыла); или настой коровяка (I часть коровяка залить 5-6 частями воды, настоять 3 суток, процедить); или опрыскивание 0,5 %-ной аммиачной селитрой (50г/10л); или опрыскивание молочной сывороткой или обратом из расчета 1 л обрата на 9 л воды.

Антракноз - опасная болезнь, свирепствует в годы с умеренно теплым дождливым летом. На листьях возникают мелкие бурые пятна, на ягодах - черные. Листья буреют и опадают, кусты оголяются, побеги усыхают. В результате уменьшается урожай, снижается морозостойкость и устойчивость к вредителям.

Зимует гриб на пораженных органах, в опавших листьях и на однолетних побегах. Борьба: рано весной вырезка старых ветвей, сбор и уничтожение растительных остатков, перекопка почвы, опрыскивание железным купоросом (500г/10л). Садить устойчивые сорта.

Септориоз (белая пятнистость). В июне на листьях появляются мелкие красно-коричневые пятна, белеющие в середине. Листья опадают в середине лета. На стеблях и черешках возникают удлиненные темные пятна со светлым центром, позднее растрескивающиеся; побеги усыхают. На ягодах образуются мелкие, темные пятна, ягоды мельчают, осыпаются. Борьба: то же, что и с антракнозом.

| Рубрики: | сад и огород |

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |