С момента начала избавления «от тяжкого бремени милитаризма и войны» минуло уже 10 лет. К сожалению, все получилось не так, как замышляли «архитекторы перестройки». Распался Советский Союз. Отечественное производство отброшено на многие годы назад. Армия, флот и оборонная промышленность неуклонно деградируют. Наука и отечественная культура влачат жалкое существование. «Разумное, доброе, вечное» сегодня не в чести. Народ вымирает. Криминализация власти растет. «Социальное творчество» обернулось невиданным социальным расслоением и миллионами беженцев. Военно-стратегическое и геополитическое положение России неимоверно ухудшилось...

Так все-таки, была ли альтернатива перестройке? 13 лет нам всем твердили, что ее не было. Чтобы правильно ответить на этот вопрос (лучше поздно, чем никогда), необходимо наконец сделать то, что еще никто открыто не делал — вникнуть в истинные намерения военно-политического руководства СССР первой половины 80-х годов.

НЕСБЫВШИЕСЯ НАДЕЖДЫ Ю.АНДРОПОВА И Д.УСТИНОВА

В начале 80-х годов наиболее острой военно-политической проблемой для советского руководства было готовившееся размещение в ряде стран Западной Европы американских баллистических ракет средней дальности (БРСД) «Першинг-2» и крылатых ракет наземного базирования (КРНБ).

Развертывание указанных наступательных средств планировалось в рамках концепции «евростратегической ядерной войны», в ходе которой, по замыслам американских стратегов, ядерные удары по глубинным районам СССР наносились бы из Западной Европы, а не из США, стратегические ядерные средства которых обеспечивали бы при этом лишь функции ядерного устрашения и сдерживания. В Пентагоне считали, что в этом случае ответные удары со стороны СССР пришлись бы не по территории США, а лишь по европейским странам НАТО.

Следует подчеркнуть, что при наличии у США большого количества крылатых ракет воздушного и морского базирования размещение в Западной Европе 464 КРНБ не имело особого военно-стратегического значения, так как СССР все равно был вынужден готовить свою систему ПВО к отражению налетов американ-ских крылатых ракет независимо от вида их базирования.

Напротив, развертывание на территории ФРГ 108 высокоточных БРСД«Першинг-2» давало американцам возможность в течение нескольких минут нанести внезапный удар по важнейшим стационарным центрам советского военного и политического руководства, что резко меняло стратегический баланс в пользу США, так как Советский Союз подобными возможностями в отношении них не обладал. Кроме того, еще до развертывания новых «евро-стратегических» средств в Западной Европе на стороне США и НАТО было сконцентрировано более 850 носителей ядерного оружия средней дальности, в основном авиационных, способных доставить к целям 3000 ядерных боезарядов.

Столкнувшись с новой «евростратегией» США, советское руководство попыталось не допустить размещения БРСД «Першинг-2» и КРНБ в Западной Европе. Сначала это делалось путем переговоров и уговоров.

В 1980 г., в начале переговоров по вопросам ограничения ядерных вооружений в Европе, СССР предложил договориться о моратории на размещение новых ядерных средств средней дальности. США выступили против. Тем не менее СССР ввел в действие односторонний мораторий на их развертывание в Европейской части страны.

В 1981 г. СССР выступил за ликвидацию ядерного оружия в Европе — и средней дальности, и тактического. США на это ответили молчанием. Чтобы сдвинуть переговоры с мертвой точки, СССР предложил сократить количество носителей ядерного оружия в Европе до уровня 300 единиц с обеих сторон, запретить развертывание ядерных вооружений новых типов, обеспечить взаимный контроль. США эти предложения отвергли.

В 1982 г. Ю.Андропов предложил оставить у СССР в Европе столько ракет средней дальности, сколько их было у Великобритании и Франции, а также обеспечить на более низком уровне равенство по самолетам-носителям. США и НАТО в ответ на это заявили, что в этом случае СССР будет иметь на своих ракетах большее количество боезарядов, так как советские БРСД типа «Пионер» (именуемые на Западе SS-20) оснащены разделяющимися головными частями с тремя боевыми блоками индивидуального наведения. Советское руководство эти опасения учло и выступило за то, чтобы у СССР было и ракет, и боевых блоков на них не больше, чем у НАТО.

27 августа 1983 г. Ю.Андропов сделал еще один шаг навстречу Западу и заявил, что СССР готов ликвидировать все свои сокращаемые в Европейской части страны ракеты средней дальности, а не перебазировать их на Восток.

27 октября 1983 г. советское руководство еще раз выступило за паритет как по количеству носителей ядерного оружия средней дальности в Европе, так и по количеству боезарядов на них. СССР выразил готовность иметь в Европе не более 140 пусковых установок РСД — меньше, чем у Великобритании и Франции.

США же в ходе переговоров упорно вели дело к размещению БРСД «Першинг-2» и КРНБ в Западной Европе и выдвигали заведомо неприемлемые для СССР так называемые «нулевой» и «промежуточный» варианты.

Например, в соответствии с «нулевым» вариантом в ответ на обязательство США не производить и не размещать в Западной Европе БРСД «Першинг-2» и КРНБ СССР должен был бы ликвидировать все свои БРСД без исключения, развёрнутые как в европейской, так и в азиатской частях страны. В этом случае США и НАТО имели бы над СССР двухкратное количественное превосходство по носителям средней дальности и трехкратное — по боезарядам.

Рубикон был перейден 22 ноября 1983 г., когда бундестаг ФРГ незначительным большинством голосов принял резолюцию о начале развертывания БРСД «Першинг-2» на территории страны. Уже в декабре было объявлено о приведении в боевую готовность девяти БРСД «Першинг-2» в ФРГ и шестнадцати КРНБ в Великобритании. На все это СССР отреагировал незамедлительно.

Ответные меры Советского Союза были сформулированы в Заявлении Ю.Андропова от 24 ноября 1983 г. и на декабрьском Пленуме ЦК КПСС. «На любую попытку сломать сложившийся военно-стратегический баланс, — заявил Ю.Андропов, — Советский Союз сумеет дать надлежащий ответ, и его слово с делом не разойдется».

И не разошлось.

Во-первых, советское руководство признало невозможным дальнейшее участие СССР в переговорах по вопросам ограничения стратегических вооружений и ядерных вооружений в Европе.

Во-вторых, СССР предпринял и ряд мер военного характера. В частности, был отменен мораторий на развертывание советских ракет средней дальности в европейской части страны, развернуто дополнительное количество ядерных средств морского базирования. Кроме того, согласно договоренности с правительствами Чехословакии и ГДР на территориях этих стран было размещено в составе сухопутных войск несколько десятков пусковых установок оперативно-тактического подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Темп-С», созданного в 60-е годы и модернизированного в конце 70-х.

Необходимо отметить, что все эти меры не привели к желаемому результату, так как развертывание в Западной Европе американских ракет средней дальности продолжалось, а ядерное противостояние между СССР и США достигло наивысшей точки со времен Карибского кризиса. В Москве это прекрасно понимали, и для того, чтобы переломить ситуацию в свою пользу, загодя предприняли важные шаги, о которых заранее объявлено не было.

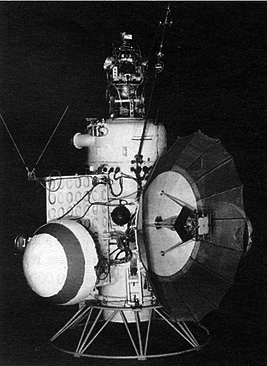

23 ноября 1983 г. по инициативе министра обороны СССР Д.Устинова было принято решение о создании в кратчайшие сроки ПГРК передового базирования «Скорость». Развертыва ние этого комплекса в составе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на территориях Чехословакии и ГДР обеспечивало в случае необходимости возможность молниеносно го (в течение считанных минут) уничтожения БРСД «Першинг-2», КРНБ, других важнейших военных объектов НАТО. Комплекс «Скорость» был, несомненно, лебединой песней Дмитрия Федоровича. Даже само условное наименование — «Скорость» — придумал он, хотя Александру Давидовичу Надирадзе, директору Московского института теплотехники, главному конструктору ракеты и комплекса оно поначалу не очень нравилось.

Безусловно, развертывание ПГРК «Скорость» позволило бы склонить чашу весов ядерного противостояния в Европе в пользу СССР, так как пребывание пусковых установок (ПУ) американских ракет средней дальности на территориях военных баз под постоянной угрозой молниеносного уничтожения потеряло бы всякий смысл. А вот к несению боевого дежурства в полевых условиях в течение длительного времени эти ПУ были приспособлены недостаточно хорошо, гораздо хуже, чем пусковые установки ПГРК «Скорость».

Усилению позиций СССР способствовали и различные антивоенные организации, активно действовавшие в Западной Европе в первой половине 80-х годов. Представьте себе такую картину. Выезжают американские ПУ за пределы пункта постоянной дислокации, чтобы от «Скорости» прятаться, а вокруг тут как тут активисты с плакатами, пикеты, журналисты... Как же в таких условиях маскироваться?

Для того чтобы представить, насколько несладко пришлось Пентагону после начала развертывания в Европе американских ракет средней дальности, достаточно ознакомиться с откликами западной прессы на это событие. Итак, перенесемся в начало 1984 г.

Американские обозреватели назвали Р.Рейгана «первым президентом США, придвинув шим военные силы противника к границам своего государства». Журнал «Ньюсуик» сделал вывод: «Ракетный успех Рейгана обойдется дорого, США превратились в мишень европейского гнева».

Американским журналистам вторили ан-глийские. Газета «Гардиан» писала: «Взятый президентом курс на то, чтобы вести дело с русскими с позиции силы, видимо, потерпел позорное фиаско», а газета «Файнэншл таймс» указывала, что в глазах антивоенного движения в Западной Европе «американский щит ныне выглядит скорее как американская угроза».

И ведь подобные отклики звучали уже в то время, когда работы по созданию ПГРК «Скорость» еще только разворачивались. Нетрудно представить себе, что бы началось после развертывания «Скорости» в Восточной Европе! А что же писала тогда газета «Правда»?

«Должные ответные меры, имеющие в ви-ду территорию самих США, будут приняты такие, — писал в «Правде» Д.Устинов, — что американцы неизбежно почувствуют разницу между той ситуацией, которая существовала до размещения их ракет в Западной Европе и после».

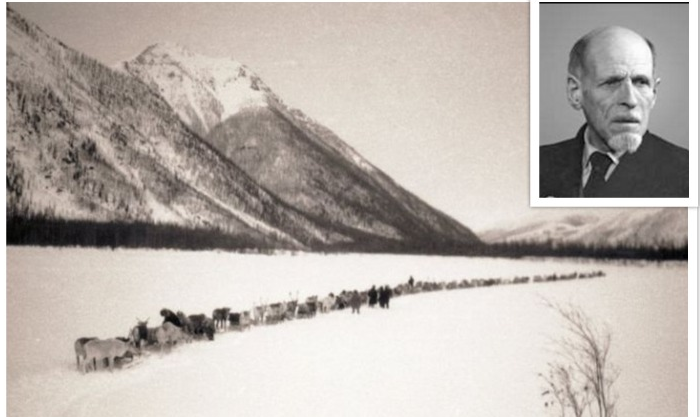

И действительно, Д.Устинов и тогдашний бессменный Главком РВСН В.Толубко готовили для США еще один неприятный сюрприз. В процессе подготовки сюрприза в 1984 г. на Чукотку в район Анадыря и специального подземного сооружения «Портал» была заранее передислоцирована 99-я мотострелковая дивизия под предлогом защиты стратегических аэродромов в Анадыре, однако ее истинное предназна чение было иным. 99-я дивизия должна была обеспечить прикрытие, охрану и, в случае необходимости, оборону подразделений ПГРК «Пионер», экстренную передислокацию которых на Чукотку воздушным и морским транспортом планировалось осуществить одновременно с развертыванием в ГДР и Чехословакии ПГРК «Скорость».

Подготавливая акцию по размещению в районе Анадыря БРСД типа «Пионер», советское руководство учитывало опыт размещения на Кубе в 1962 г. БРСД Р-12 и Р-14. По иронии судьбы, операция, успешно осуществленная тогда под руководством Н.Хрущева, носила условное наименование «Анадырь»! Как известно, своими решительными действиями Н.Хрущев тогда не только укрепил военно-политическое положение Кубы, но и, создав серьезную угрозу в первую очередь южным и юго-восточным штатам США, решил главную задачу, ради чего и затевалась операция «Анадырь» — вынудил американцев в ответ на снятие вновь возникшей для США угрозы убрать из Западной Европы и Турции БРСД «Юпитер» и «Тор», развёрнутые против Советского Союза, отвадив американские БРСД из Евразии аж на 21 год. Нечто подобное планировалось повторить и в середине 80-х годов, только на этот раз под угрозой со стороны советских БРСД оказались бы северозападные и западные штаты США с их важнейшими военными и промышленными объектами и, само собой, Аляска и Алеутские острова.

Например, под угрозой молниеносного уничтожения оказались бы радиолокационный пост Клир системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) «Бимьюс», расположенный на Аляске, РЛС СПРН «Кобра Дейн» на острове Шемия, РЛС СПРН «Паркс» в штате Северная Дакота — фактически все РЛС, контролирую щие в США северо-западное ракетоопасное направление. К этому следует добавить, что обнаружение пусков баллистических ракет из высокоширотных арктических районов с помощью спутников американской космической системы «Имеюс», расположенных на геостационарной орбите, затруднено.

Кроме того, под угрозой молниеносного уничтожения со стороны ракет «Пионер» оказалась бы, например, база атомных ракетных подводных лодок Бангор близ Сиэтла — важнейший подобный объект на западном побережье США.

Необходимо подчеркнуть, что развертыва ние в условиях арктической тундры ПГРК «Пионер», ранее всегда базировавшихся в лесистых районах средней полосы СССР, было возможно, несмотря на кажущуюся сомнительность этой идеи. Климат на Чукотке, конечно, суровый, однако Анадырь — это не Верхоянск и не Оймякон. Изотерма января в Анадыре (-24оС) такая же, как, например, в Иркутске. Зарегистрированный абсолютный минимум температуры (-51оС) опасений за работоспособность систем и агрегатов комплекса «Пионер» не вызывал.

Вопрос о возможности маскировки рассредоточенных пусковых установок на фоне тундры стоял более остро, однако надежды на его разрешимость были. Обоснованность этих надежд подтвердилась через несколько лет, в 1991 г., когда США и их союзники так и не смогли решить проблему своевременного обнаружения и уничтожения мобильных ПУ ирак-ских оперативно-тактических ракет. Не помогли ни господство в воздухе, ни крупные силы воздушной и космической разведок, ни диверсионно-разведывательные группы. Базируясь в условиях слабопересеченной пустынной местности, иракцы смогли запустить 83 баллистические ракеты, при этом, как правило, американцами обнаруживались ПУ, уже успевшие пустить ракеты, т.е. выполнившие боевую задачу.

Таким образом, в результате развертывания на Чукотке ПГРК «Пионер» перед Соединенны ми Штатами внезапно возникло бы множество неприятных и трудноразрешимых проблем.

Наконец, в противостоянии с США и НАТО Советский Союз имел важный козырь, которого ни у кого больше не было — систему противоракетной обороны (ПРО) Москвы. Совершенствованию этой системы советское руководство уделяло исключительно большое внимание. В конце 70-х годов в СССР были начаты широкомасштабные работы по созданию принципиаль но новой системы ПРО Москвы, призванной заменить находившийся тогда на боевом дежурстве комплекс ПРО А-35М. К середине 80-х годов новая система ПРО была способна решать боевые задачи (по крайней мере в США в этом не сомневались) и имела 2 эшелона противора кет, размещавшихся в шахтных ПУ. В состав первого эшелона входили противоракеты дальнего действия, предназначенные для уничтожения боевых блоков противника, еще не успевших войти в земную атмосферу. В состав второго эшелона входили высокоскоростные противоракеты ближнего действия, предназна ченные для уничтожения прорвавшихся боевых блоков в верхних слоях атмосферы.

Большие усилия прилагались в Советском Союзе и по совершенствованию системы предупреждения о ракетном нападении, предназна ченной как для выдачи целеуказаний системе ПРО, так и для обеспечения возможности пуска наших ракет в ответно-встречном ударе еще до того, как боевые блоки противника долетят до объектов наших стратегических ядерных сил.

К началу 80-х годов советская СПРН имела в своем составе полностью сформированную орбитальную группировку с космическими аппаратами на эллиптических и геостационарных орбитах, способными обнаружить старт баллистических ракет из любого района планеты. Кроме того, в СССР постоянно совершенство валась сеть входящих в СПРН наземных радиолокационных станций, как станций надгоризон тного обнаружения баллистических ракет, так и загоризонтных РЛС.

С начала 80-х годов в нашей стране проводились интенсивные работы по замене устаревших надгоризонтных РЛС «Днепр» на новейшие станции типа «Дарьял», при этом предметом особых забот было и западное стратегическое направление, перекрывавшееся РЛС, расположенными в Скрунде, Барановичах и Мукачево.

Необходимо отметить следующее:

-

во-первых, большинство потенциальных целей БРСД «Першинг-2» располагалось в Москве и в Подмосковье под защитой действующей системы ПРО;

-

во-вторых, в соответствии с Договором о ПРО от 1972 г. система ПРО Москвы могла иметь до 100 пусковых установок противоракет, т.е. их количество было сравнимо с количеством развёрнутых БРСД «Першинг-2»;

-

в-третьих, скорость подлета боевого блока БРСД «Першинг-2» к цели была гораздо меньше, чем у боевых блоков межконтинен тальных баллистических ракет (МБР), для уничтожения которых система ПРО Москвы изначально и создавалась. Это обстоятель ство значительно облегчало задачу по перехвату боевых блоков БРСД «Першинг-2».

Таким образом, наличие у СССР системы ПРО Москвы с развитой СПРН значительно обесценивало реальные боевые возможности БРСД «Першинг-2» и подрывало всю американскую «евростратегию».

Н.Хрущев в 1962 г. обосновал размещение советских БРСД на Кубе необходимостью «запустить в штаны Дяди Сэма ежа». Ю.Андропов и Д.Устинов, поддержанные К.Черненко и А.Громыко, намеревались запустить сразу двух «ежей» и подстраховаться третьим.

Последствия одновременного развертыва ния ПГРК «Скорость» в Восточной Европе и ПГРК «Пионер» на Чукотке, подпираемых боевым потенциалом системы ПРО Москвы, а также значительно возросшими в первой половине 80-х годов возможностями остальных наших ядерных сил и сил общего назначения (об этом разговор отдельный), просчитывались довольно однозначно. По прошествии нескольких недель, в течение которых кое-кому на Западе пришлось бы сильно поволноваться, противостоя щие стороны разошлись бы миром на следующих условиях. США убрали бы из Западной Европы БРСД «Першинг-2» и КРНБ, а Совет-ский Союз в ответ на это убрал бы из Восточной Европы ПГРК «Скорость», а с Чукотки — ПГРК «Пионер», сохранив в неприкосновенно сти всю свою группировку из более чем четырёхсот пусковых установок ПГРК типа «Пионер», развёрнутых к тому времени от Гродно до Читы. Похоронив таким образом «евростра тегию» США и значительно усилив свое военно-политическое положение, СССР смог бы вплотную заняться решением другой проблемы, явственно обозначившейся к середине 80-х годов. Эта проблема состояла в том, что в результате скоординированной политики стран Запада (и в первую очередь — пресловутой «большой семерки») резко упали мировые цены на нефть. Естественно, это очень больно затронуло СССР, в огромной степени зависевший от экспорта энергоносителей. Тем не менее, если бы события развивались по описываемому сценарию, СССР смог бы, несомненно, во взаимодействии с арабскими странами и Ираном решительно повлиять на ситуацию, сложившуюся на мировых рынках нефти, и трансформиро вать выгоды своего военно-политического положения в ощутимые экономические выгоды. И только затем, прочно обеспечив свое военно-политическое и финансовое положение, кардинально оздоровив партийный аппарат, СССР приступил бы к экономическим реформам, развивая рыночные отношения первоначально в сельском хозяйстве, в легкой, пищевой промышленности и в сфере услуг, взаимодействуя со странами Запада в качестве полноправного партнера.

Трудно сказать однозначно, получился бы из Ю.Андропова советский Дэн Сяопин или нет, благо положительный китайский опыт уже тогда был перед глазами, однако уже с 1984 г. события стали развиваться не так, как планировали в Москве.

В феврале 1984 г. умер Ю.Андропов. Тем не менее пришедший на его место К.Черненко по крайней мере не мешал событиям развиваться дальше. В декабре 1984 г., когда работы по созданию ПГРК «Скорость» были в разгаре и велись бешеными темпами, скончался Д.Устинов. Как показали дальнейшие события, эта потеря после кончины Ю.Андропова была невосполни мой...

1 марта 1985 г. на полигоне Капустин Яр состоялось первое и, как вскоре выяснилось, единственное лётное испытание ПГРК «Скорость». Испытание закончилось неудачей: пуск ракеты прошел нормально, однако вскоре после него сработала система ее аварийного подрыва. Причина аварии была быстро установлена. Оказалось, что вследствие досаднейшего просчета был допущен легкоустранимый дефект в сопловом блоке двигателя первой ступени ракеты. Видимо, сказались все-таки последствия колоссального перенапряжения сил. А.Надирадзе был страшно расстроен и удручен. Тем не менее должные выводы были быстро сделаны. Одна неудача при летных испытаниях — это еще не катастрофа. БРСД «Першинг-2», например, в ходе 18 испытательных пусков взрывались 5 раз. Создатели комплекса «Скорость» имели все основания надеяться, что больше неудач не будет. День ото дня крепла уверенность в том, что в течение ближайших месяцев летные испытания ПГРК «Скорость» будут завершены. До окончательного успеха оставалось «еще немного, еще чуть-чуть».

Сердце сжимается при мысли о том, насколько далеко вперед ушел бы Советский Союз к нынешнему, 1998 году, если бы все задуманное в первой половине 80-х годов было воплощено в жизнь. Однако в марте 1985 г. Западу невообразимо, несказанно повезло. К власти пришел М.Горбачев.

«КОЛОСС С ГЛИНЯНОЙ ГОЛОВОЙ»

Первое, что сделал М.Горбачев, придя к власти — остановил работы по созданию комплекса «Скорость». Готовые к летным испытаниям образцы пусковой установки и ракеты были впоследствии втихаря уничтожены. Естественно, вопрос о передислокации пусковых установок ПГРК «Пионер» на Чукотку никогда уже больше не поднимался. Позабытая всеми 99-я мотострелковая дивизия осталась в Анадыре и пребывает там по сию пору, о чем, кстати, не так давно писали «Известия».

Дальше — больше. 15 января 1986 г. М.Горбачев выступил с заявлением о программе полного ядерного разоружения, рассчитанной на 15 лет. Это заявление повергло многих наших военных, аналитиков КГБ, кадровых дипломатов в шоковое состояние своей исключительно пропагандистской направленностью. Авторы заявления даже не удосужились задаться вопросом, а в состоянии ли наша страна обеспечить свою безопасность без ядерного оружия? Вопрос этот, кстати, крайне актуален и сегодня. И элементарные выкладки показывают: нет, не в состоянии.

И хотя лидеры всех остальных ядерных держав дружно пропустили упомянутое заявление мимо ушей, определенные последствия оно все-таки имело. Проанализировав это заявление, можно было придти к однозначному выводу, что М.Горбачев и Э.Шеварднадзе, назначенный незадолго до этого министром иностранных дел СССР, ведут внешнюю политику путем импровизации с помощью крайне узкого круга помощников, слабо разбирающихся в военно-стратегичес ких и военно-технических вопросах. Несомненно, американцы такой анализ провели, а сделав это — выработали тактику проведения советско-американских встреч на высшем уровне. Тактика состояла в следующем: подталкивать совет-ских лидеров к импровизациям на ракетно-ядер ные темы, а также устраивать побольше помпезных встреч, шумихи, «доверительных» бесед один на один и т.п. Короче говоря, побольше «судьбоносных инициатив» со стороны СССР.

И «судьбоносные инициативы» посыпались, как из рога изобилия.

Например, на саммите в Рейкьявике в 1986 г. М.Горбачев непонятно на каком основании дал согласие признать американский тяжелый бомбардировщик, несущий 24 ядерные ракеты СРЭМ, за эквивалент одного-единственного боевого блока советской МБР.

После очередной подобной «инициативы» М.Горбачева или Э.Шеварднадзе нашим дипломатам, экспертам, членам делегации на переговорах в Женеве приходилось проявлять чудеса изворотливости, чтобы фактически дезавуиро вать заведомо невыгодные для СССР заявления советских лидеров. Иногда это получалось, а иногда и нет. Например, согласие на ликвидацию половины советских тяжелых МБР типа Р-36М, данное М.Горбачевым почему-то без предварительных условий, поставило нашу делегацию в сложное положение и привело к тому, что «разменный потенциал» тяжелых МБР так и не был в должной мере использован. И уж совсем вопиющий случай подобного рода — история с ликвидацией оперативно-так тического комплекса «Ока».

Почему же такое могло произойти? Обратимся к свидетельствам участников тех событий.

Трагически ушедший из жизни С.Ахромеев в совместной с Г.Корниенко книге «Глазами маршала и дипломата» писал: «Ни разу на моей памяти М.С.Горбачев обстоятельно военно-политическую обстановку в Европе и перспективы ее развития в 1986—1988 гг. с военным руководством не обсуждал».

Но и после 1988 г. легче не стало. Генерал КГБ Н.Леонов, много лет возглавлявший информационно-аналитическое управление внешней разведки и бывший в то время заместите лем начальника ПГУ, в книге «Лихолетье» вспоминает: «Все мы не раз были свидетелями, когда споры в рабочей группе или в «большой пятерке» (МИД, Минобороны, военно-промыш ленная комиссия Совмина СССР, несколько отделов ЦК КПСС, КГБ. — Авт.) заходили в тупик, причем чаще всего руководители МИД оставались в одиночестве. Тогда, как правило, Шеварднадзе говорил: «Хорошо, оставим этот вопрос, я переговорю с Михаилом Сергеевичем». Это означало: «Ладно, сидите тут со своими возражениями, а мы поговорим и примем решение». Так оно и бывало чаще всего». Или еще одно свидетельство, относящееся к марту 1990 г.: «Шеварднадзе прекратил рассылать отчетные документы о своих переговорах с США, никто давно не знал, о чем Эдуард Амвросиевич вел диалог с госсекретарем Бейкером и какие обязательства МИД брал от имени всей страны».

Какие обязательства Эдуард Амвросиевич брал от имени всей страны, теперь уже известно. Например, 1 июля 1990 г. Э.Шеварднадзе и Дж. Бейкер подписали соглашение, по которому СССР фактически отказывался в пользу США от более 40 000 кв. км континентального шельфа в открытой части Берингова моря, богатых нефтью, газом и рыбными ресурсами. Для любознательных: величина передаваемых участков составляет, например, почти 60% от территории Грузии.

Когда же Э.Шеварднадзе с большим, к сожалению, опозданием попытались урезонить, он в декабре 1990 г. с воплями о надвигающей ся «диктатуре» ушел в отставку.

Весьма любопытно свидетельство профессора Г.Шарадзе, который утверждает, что еще в 1981 г. тогдашний первый секретарь ЦК компартии Грузии Э.Шеварднадзе в беседе с ним предсказал грядущий развал великой державы и полное искоренение коммунизма на грузинской земле. Если все было действительно так, то надо признать: распаду СССР Э.Шеварднадзе способствовал сознательно и приложил к этому немало сил. А разваливать было что — прежде всего, все связанное с Вооруженными Силами и оборонной промышленностью СССР, в укрепление которых огромный личный вклад внес в свое время Д.Устинов, ставший в 1941 г. в возрасте 33 лет наркомом вооружений и проработавший на этом посту всю войну и много лет после Победы.

Занимаясь в послевоенные годы военным строительством в ранге секретаря ЦК КПСС по оборонным вопросам, а позже — члена Политбюро и министра обороны СССР, Д.Устинов методично сокращал наше отставание в военной сфере от США и НАТО. В 70-е годы стратегичес кий паритет был достигнут. К середине 80-х годов на ряде важнейших направлений СССР добился над США и другими странами НАТО ощутимого военного превосходства.

После 1984 г. широкое распространение получила точка зрения, согласно которой Д.Устинов и его соратники были апологетами бездумного наращивания военной мощи СССР без оглядки на экономическое положение страны и политическую целесообразность. Это не соответствует действительно сти. В известной басне И.А.Крылова мартышка

«Вертит Очками так и сяк:

То к темю их прижмет,

то их на хвост нанижет,

То их понюхает, то их полижет:

Очки не действуют никак.»

Для Очков эта история закончилась трагически :

«Мартышка тут с досады и с печали

О камень так хватила их,

Что только брызги засверкали.»

В том, что Мартышка не смогла найти Очкам правильное применение — беда и вина самой Мартышки. Создатели Очков здесь ни при чем. Военный потенциал, накопленный в СССР к середине 80-х годов, был достаточен для гарантированной победы нашей страны в «холодной войне» с благоприятными для нас последствиями, в том числе экономиче скими. В действительности же произошло прямо противоположное: наследство, оставшееся после Устинова, бездумно (а, может быть, с умыслом?) промотано, а от военного потенциала СССР остались одни лишь «сверкающие брызги». Наиболее наглядно развал прослеживается на примере незавидной судьбы системы ПРО Москвы и СПРН.

Первый удар по ним был нанесен в 1987 г., когда по требованию США было остановлено строительство почти готовой РЛС в районе Красноярска — расположена, мол, далековато от границы и не так ориентирована. При Д.Устинове подобные претензии послали бы подальше и посоветовали бы американцам, прежде чем искать соломинку в чужом глазу, обратить внимание на 2 бревна в своем собственном — на расположенные вообще за пределами национальной территории США в Туле (Гренландия) и в Файлингдейлз-Мур (Великобритания) РЛС американской СПРН «Бимьюс». Тем не менее РЛС в районе Красноярска была уничтожена. Это привело к тому, что северо-восточное направление СПРН до сих пор не контролируется РЛС.

Наиболее тяжелый удар по СПРН был нанесен позже, когда в результате распада «перестраиваемого» Советского Союза 5 из 8 пунктов РЛС надгоризонтного обнаружения баллистических ракет остались за пределами России. Из этих пунктов Россия сейчас может рассчитывать только на два: в районе Барановичей создается принципиально новая РЛС «Волга» (спасибо А.Лукашенко), а в районе Мингечаура несет боевое дежурство РЛС «Дарьял» (спасибо Г.Алиеву). РЛС в Мукачево и на озере Балхаш для России практически потеряны. 4 мая 1995 г. по требованию правительства Латвии, поддержанного США, были взорваны сооружения РЛС «Дарьял» в Скрунде. Должных мер, направленных на спасение РЛС в Мукачево, на Балхаше и в Скрунде, а также противоракетно го полигона в Приозерске, российское руководство не предприняло.

Нет бы вспомнить в Беловежской Пуще о статусе Севастополя, Ленинска (Байконура), пунктов РЛС СПРН, других важнейших военных баз, в одночасье оказавшихся в ближнем зарубежье. Новоявленные западные «друзья», кстати, в схожих ситуациях никогда не церемонились. Кубинской революции скоро исполнится 40 лет, а США до сих пор удерживают свою базу в Гуантанамо. Великобритания мертвой хваткой вцепилась в базы на Кипре, в Гибралтаре... Позже, правда, российское руководство обо всем этом вспомнило. Но было поздно...

С орбитальной группировкой СПРН дела обстоят также не блестяще. Две трети из входящих в ее состав космических аппаратов требуют замены, но денег на это, как водится, нет.

Еще более трагична судьба системы ПРО Москвы. На бумаге в феврале 1995 г. система ПРО нового поколения А-135 была принята на вооружение. На деле же было прекращено финансирование легендарного НИИ Радиоприбо ростроения, НИИДАР, ряда других предприятий, участвующих в создании систем ПРО и СПРН. В настоящее время все держится на тающей горстке энтузиастов пенсионного возраста. И все это происходит в условиях, когда по прогнозу ГРУ ГШ к 2000 г. около 17 стран, в том числе с неустойчивыми политическими режимами, смогут располагать ядерным оружием, 30 стран — химическим оружием, 15 стран будут иметь на вооружении баллистические ракеты большой дальности, способные долетать до глубинных районов России.

На работы в области ПРО США сейчас тратят около 6 млрд. долл. в год. Тем не менее особыми успехами американцы пока похвастаться не могут. Модернизация комплекса «Пэтриот», предпринятая после того, как эта система оружия в 1991 г. не помешала выполнить боевую задачу ни одной из запущенных иракцами ракет «Аль-Аббас» и «Аль-Хусейн» (а в действительности дело обстояло именно так), зашла в тупик. После очередной неудачи, случившейся в ходе испытаний модернизиро ванного комплекса ПАК-3 «Пэтриот», Конгресс США приостановил проведение дальнейших работ до выяснения того, на что разработчики потратили выделенные им 900 млн. долл.

Создание американской системы ПРО на театре военных действий (ТВД) THAAD также идет туго. В последнем докладе о состоянии обороны QDR, направленном Пентагоном Конгрессу США, отмечается, что технические неудачи THAAD привели к невозможности ее развертывания в ближайшие годы.

Кроме того, США совместно с Израилем вот уже 9 лет пытаются создать систему ПРО на ТВД с противоракетами «Эрроу-2». Однако и здесь в августе 1997 г. в процессе летных испытаний случилась очередная, пятая по счету, неудача.

Возникает закономерный вопрос: если американцы никак не могут создать систему ПРО, способную бороться на ТВД с относительно малоскоростными тактическими и оперативно -тактическими баллистическими ракетами, то как же они собираются перехватывать высокоскоростные боевые блоки МБР? И действитель но, читаем упомянутый выше доклад Пентагона и видим, что в деле создания NMD (националь ной системы ПРО) проблем хватает. Срываются сроки окончания работ, требуются дополнительно 2 млрд. долл. и все равно программа создания NMD остается программой высокого технического риска (т.е. положительный конечный результат может быть и не достигнут).

Таким образом, можно сделать вывод, что шумихи и трескотни о ПРО полным-полно в США, а вот все реальные успехи и достижения — в нашей стране.

Например, отечественный аналог THAAD, разработка которого ведется с конца 70-х годов, значительно лучше американской системы. Только вот беда: работы по отечественному комплексу заморожены, финансирование прекращено. Генеральный конструктор системы ПРО А-135 А.Басистов с горечью заметил, что раз у американских «друзей» ничего путного не получается, то, видимо, и российскую ПРО решено закрыть. Вот до какой степени может доходить унижение...

Тем не менее следует подчеркнуть, что нынешние российские правители лишь продолжили развал нашей армии и оборонной промышленности, начавшийся при М.Горбачеве. Вернемся вновь на 11 лет назад.

К середине 1987 г. ситуация в СССР окончательно прояснилась. Продуманную программу экономических реформ советское руководство принять не удосужилось, а между тем трудности в экономике нарастали. Они усугублялись и продолжающимся падением мировых цен на нефть, и не вовремя проводившейся антиалкогольной кампанией, подорвавшей доходную часть бюджета, и аварией на Чернобыльской АЭС. Острое ракетно-ядерное противостояние между СССР и США продолжалось, а вот изменить ситуацию в свою пользу советские лидеры, похоронившие планы Ю.Андропова и Д.Устинова, не могли, да и не хотели. Не было у них ни политической воли, ни желания твердо отстаивать коренные интересы нашей страны на международной арене, а был лишь ворох мыльных пузырей вроде «перестройки» , «ускорен ия», «нового мышления» , «общеевропейского дома», «общечеловеческих ценностей» и прочих. В этой ситуации М.Горбачев пошел на принятие американского «нулевого» варианта ликвидации ракет средней дальности, надеясь задобрить Запад и получить от него экономическую помощь. Пошел на это, проигнорировав многочисленные предостереже ния. Упоминавшийся уже выше генерал Н.Леонов, в тот период времени непосредственно возглавлявший проведение операций внешней разведки против США, пишет об этом: «Сотни раз мы писали и докладывали устно, что было бы непростительной наивностью полагать, что США при каких-то обстоятельствах окажут СССР финансовую или экономическую помощь. Брежнев и особенно Горбачев прожили свои незадачливые политические жизни, так и не поняв, что американцы частенько водили их, как кроликов, по своим тропкам, помахивая перед носом «морковкой» в виде обещания помощи».

А ведь выводы разведки основывались прежде всего на информации, собранной агентурной сетью. Сейчас-то мы знаем, что в середине 80-х годов СССР располагал множество м ценных агентов. В частности, уже тогда на КГБ работал небезызвестный О.Эймс. А как же донесения разведчиков воспринимались руководством страны? Генерал Н.Леонов продолжает: «...потенциал разведки оказался по существу не востребован ным для подготовки содержательной части переговоров. Мы по собственной инициативе составили несколько документов по вопросам, вынесенным в повестку дня, направили их Горбачеву и не получили, естественно, никакого ответа ни от него, ни от его помощников». Прямо как в 1941 году! Советские разведчики предвидели развитие событий, своевременно информиро вали руководство страны, однако это самое руководство упорно посылало разведдонесения подальше.

Примечательна оценка тогдашних событий со стороны маршала Д.Язова, назначенного в 1987 г. на должность министра обороны СССР. В интервью, данном в июне 1996 г. «Комсомоль ской Правде», Д.Язов заявил: «Задним числом я теперь думаю, что развалившие Союз люди считали так: назначив министром вчерашнего командующего войсками округа, они, пока я буду разбираться с делами, выиграют время для дальнейших сокращений армии. А я быстро учился... Очень скоро я стал Горбачеву неугоден. Даже пробиться на прием я не мог». Комментарии здесь, как говорится, излишни...

Игнорирование М.Горбачевым и его соратниками мнения разведчиков и военных не могло не сказаться на результатах переговоров, возобновившихся между СССР и США в Женеве.

Да, М.Горбачев добился ликвидации 120 ракет «Першинг-2», развёрнутых к тому времени на территории ФРГ, и 127 таких же ракет, складированных на территории США, но какой ценой!

Помимо 166 ветеранов Карибского кризиса — стационарных жидкостных ракет Р-12 и Р-14, из которых 65 находились на боевом дежурстве, Советский Союз уничтожил все 660 твердотоп ливных БРСД типа «Пионер»: 405 развёрнутых на мобильных ПУ повышенной проходимости и 255 — неразвёрнутых. Надо отметить, что после ликвидации ПГРК «Пионер» СССР лишился уникальной системы оружия, не имевшей аналогов в мировой практике ракетостроения — мобильной, высокоживучей и исключительно надежной. Достаточно упомянуть, что после одной-един ственной аварии, случившейся в середине 70-х годов, до 1988 г. было осуществлено около двухсот успешных пусков ракет «Пионер». После вступления в силу Договора о ликвидации ракет средней дальности и ракет меньшей дальности 72 ракеты «Пионер» уничтожались методом пуска, и все эти пуски также прошли успешно. Этот рекорд надежности среди баллистических ракет дальнего действия, видимо, никем и никогда так и не будет превзойден. Кстати, по показателям надежности функционирования ракеты «Пионер» разительно контрастировали с БРСД «Першинг-2», неоднократно взрывавшимися в полёте, а также и при наземной эксплуатации.

А как же сложились дела с крылатыми ракетами? Действительно, США ликвидировали 309 развёрнутых и 133 неразвёрнутых КР наземного базирования, а СССР одновременно уничтожил 84 аналогичные крылатые ракеты РК-55. Тем не менее ликвидацию КРНБ США с лихвой компенсировали массированным развертыванием крылатых ракет морского (КРМБ) и воздушного (КРВБ) базирования. Позже, в 1992 г., американцы сняли КРМБ с ядерными боевыми частями с кораблей и разместили в арсеналах на континентальной части США в готовности к обратной загрузке на корабли-носители за 24—36 часов, одновременно наращивая количество КРМБ с неядерными боевыми частями и универсальных пусковых установок КРМБ.

Что касается ракет меньшей дальности, то в процессе их ликвидации СССР пошел просто на беспрецедентные уступки. В этом классе ракет США уничтожили всего 170 оперативно -тактических ракет «Першинг-1А», уже выведенных из боевого состава, а вот СССР ликвидиро вал 926 ракет «Темп-С» и «Ока», причем 220 ракет «Темп-С» и 167 ракет «Ока» находились в то время в боевых порядках. Естественно, одновременно с упомянутыми ракетами были уничтожены и все соответствующие пусковые установки. США ликвидировали 1 (одну!) ПУ комплекса «Першинг-1А», а вот СССР ликвидировал 135 ПУ комплекса «Темп-С» и 106 ПУ комплекса «Ока».

Парадокс заключался в том, что максималь ная дальность полёта ракеты «Ока» не превышала 400 км, вследствие чего эта система оружия просто не подпадала под действие советско-американского договора, предписывающего ликвидацию всех ракетных систем наземного базирования с максимальной дальностью стрельбы от 500 до 5500 км. Поэтому известие о том, что комплекс «Ока» подлежит ликвидации, явилось полнейшей неожиданностью и для С.Непобедимого, главного конструктора этого комплекса, и для руководства Миноборонпрома, и для военных, и для КГБ. Но ничего поделать уже было нельзя — М.Горбачев и Э.Шеварднадзе пустили под нож новейшую высокомобильную и высокоточную систему оружия, не имевшую аналогов на Западе. И это в условиях, когда США вели разработку, а вскоре после уничтожения «Оки» приняли на вооружение армейский тактический ракетный комплекс ATACMS, обеспечивающий в том числе доставку ядерных боезарядов на дальность до 450 км, а также приступили к созданию ракеты MGM-137 с дальностью стельбы до 500 км!

В.Бардышевский

полная версия

Журавли красавки. Самый маленький и третий по численности (после канадского журавля) представитель семейства журавлиных. (Фото Maofeng Shen):

Журавли красавки. Самый маленький и третий по численности (после канадского журавля) представитель семейства журавлиных. (Фото Maofeng Shen): Золотоголовый дроздовый певун. (Фото Joshua Galicki/2021 birds Photographer of the Year):

Золотоголовый дроздовый певун. (Фото Joshua Galicki/2021 birds Photographer of the Year): Разница в размерах у детей и взрослых. (Фото Raymond Hennessy):

Разница в размерах у детей и взрослых. (Фото Raymond Hennessy): Обыкновенный стриж в Тель-Авиве решил попить на полном ходу. (Фото Tzahi Finkelstein):

Обыкновенный стриж в Тель-Авиве решил попить на полном ходу. (Фото Tzahi Finkelstein): Стриж. (Фото Nicolas Reusens/2021 birds Photographer of the Year):

Стриж. (Фото Nicolas Reusens/2021 birds Photographer of the Year): Желтоспинная острохвостая нектарница на отдыхе. (Фото Mousam Ray):

Желтоспинная острохвостая нектарница на отдыхе. (Фото Mousam Ray):

Северная олуша — крупная морская птица семейства олушевых, распространённая в Северной Атлантике. (Фото James Rogerson/2021 birds Photographer of the Year):

Северная олуша — крупная морская птица семейства олушевых, распространённая в Северной Атлантике. (Фото James Rogerson/2021 birds Photographer of the Year): Птица на заборе. (Фото William Steel):

Птица на заборе. (Фото William Steel):

Задумчивый тупик. (Фото Kevin Morgans/2021 birds Photographer of the Year):

Задумчивый тупик. (Фото Kevin Morgans/2021 birds Photographer of the Year): Аисты-адъютанты — птицы высотой 1.5 метра и размахом крыльев 2.5 метра, это самый исчезающий вид аистов на планете. (Фото Carla Rhodes/2021 birds Photographer of the Year):

Аисты-адъютанты — птицы высотой 1.5 метра и размахом крыльев 2.5 метра, это самый исчезающий вид аистов на планете. (Фото Carla Rhodes/2021 birds Photographer of the Year): Сборщики мусора на северо-востоке Индии, где живут аисты-адъютанты. (Фото Carla Rhodes/2021 birds Photographer of the Year):

Сборщики мусора на северо-востоке Индии, где живут аисты-адъютанты. (Фото Carla Rhodes/2021 birds Photographer of the Year): Тетерев на рассвете, Леви Фитце, Швейцария. (Фото Levi Fitze/2021 birds Photographer of the Year):

Тетерев на рассвете, Леви Фитце, Швейцария. (Фото Levi Fitze/2021 birds Photographer of the Year): Евразийский поползень — это, прежде всего, низинная птица на севере своего ареала, но в Швейцарии достигает границы деревьев на высоте 1200 метров или выше, а в Австрии иногда размножается на высоте 1800–2100 м. (Фото Andrés L. Domínguez Blanco):

Евразийский поползень — это, прежде всего, низинная птица на севере своего ареала, но в Швейцарии достигает границы деревьев на высоте 1200 метров или выше, а в Австрии иногда размножается на высоте 1800–2100 м. (Фото Andrés L. Domínguez Blanco): Медитация атлантического тупика. (Фото Kevin Morgans):

Медитация атлантического тупика. (Фото Kevin Morgans):