Маршрут рейса Air France 258 из Парижа в Хошимин

Фото: flightradar24.com

Село, которое могло бы стать туристической жемчужиной... |

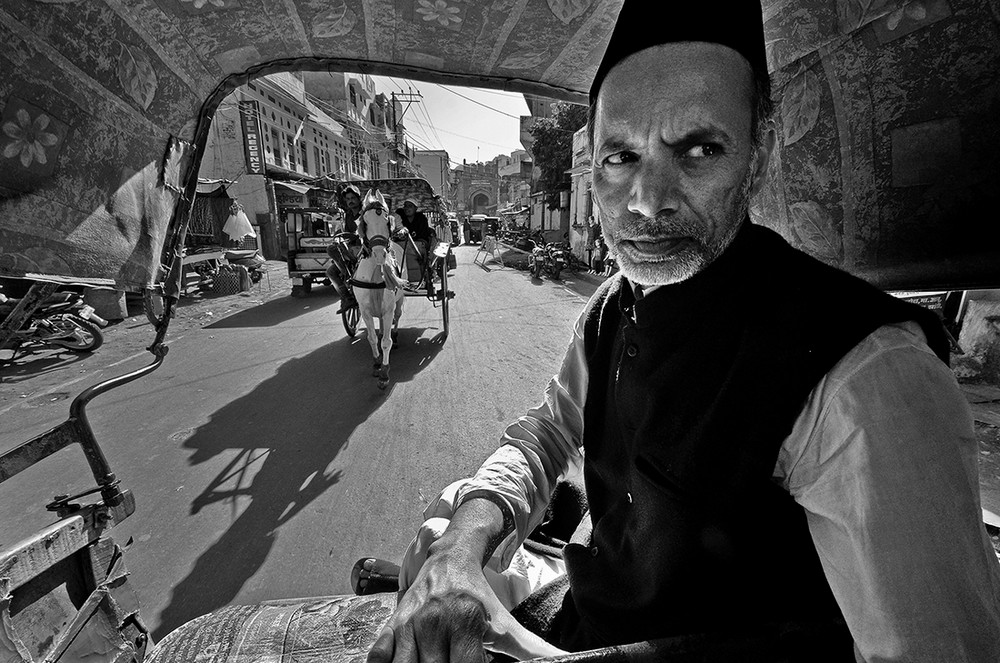

Шуя. 5 утра. Выходим из "Ласточки" и идем ловить такси.

-До Дунилово довезете?

Для московских ( и не только) пейзажников это небольшое село давно стало точкой притяжения. Сложно уже найти того, кто здесь еще не был, а все потому, что уж очень живописная здесь натура не обезображенная современными коттеджами.

Представьте себе, что в этом селе аж 11 церквей, а история села ведется еще с 16 века, со времен князей Шуйских.

Через 20 минут выходим на мосту через Тезу, можно расслабиться, сделать по глотку горячего чая из термоса и пора разбирать штативы, пока не выключили подсветку Свято-Успенского женского монастыря.

Немного из истории села:

Изначально село называлось Дубнилово из-за расположенной рядом дубовой рощи, но со временем буква «б» в имени потерялась.

Через Дунилово шли многочисленные торговые пути: из Иванова, Шуи, Кинешмы, Москвы, Костромы, Ярославля, Нижнего Новгорода. Жители села принимали активное участие в товарообороте проезжавших мимо купцов, поэтому здесь процветало скорняжное дело, раньше, чем в соседних городах и селах, появилась прядильная фабрика. Из Дунилова торговцы увозили ткани, шкуры животных и изделия из них, что повышало благосостояние населения.

Первое упоминание о Дунилове в летописях относится к 16 веку — тогда здесь жили потомки князей Горбатых-Шуйских из Суздаля. Позднее село отошло к Лопухиным — Петр I подарил его отцу своей супруги Евдокии Лопухиной.

На другом берегу Тезы находится деревня Горицы. Сейчас она уже считается частью Дунилова, а в прежние времена жители сел активно соперничали между собой: нападали на соседские ярмарки, затевали драки на праздниках.

Успенский Дуниловский женский монастырь — один из самых известных центров православия в Ивановской области. Он ведет свою историю с XVII века. В царствование Петра Великого его основал боярин Федор Лопухин, которому Дунилово было пожаловано царским двором по случаю бракосочетания его дочери Евдокии и Государя Петра Алексеевича (по преданию, Евдокия даже приезжала в Дунилово). В советские годы на территории обители находился психоневрологический интернат, один из храмов монастыря был переделан в больничную палату на 20 коек, второй использовался в качестве склада, а в алтаре разместили процедурный кабинет. В 1991 году монастырь был возрожден. Сейчас в нем действует гимназия для девочек, монахини разводят коров, лошадей и даже павлинов.

Последние минуты перед рассветом. Ни ветерка, ни шевеления, ни одного облачка на небе.

Вынырнувшее из-за горизонта солнышко быстро разогнало остатки ночного тумана, сменив промозглую сырость на приятное тепло.

Кадр с лодочкой это практически "обязательная программа" везде, где есть река. Лодку можно возить с собой, а можно поискать на местности. Иногда кажется, что их оставляют специально для фотографов.

.

Интересно, в чем смысл этих столбиков, ну кроме хорошего переднего плана?

Пока позволяет погода поднимаем в небо жужжалку, то есть квадрокоптер.

Благовещенский монастырь с воздуха. От монастыря остались Благовещенский собор (1675) и церковь Казанской иконы Божией Матери.

.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы ( конец 17 века) стоит в стороне от классических фототочек, но на наш взгляд она самая красивая в селе. Судя по всему ее начали восстанавливать, но вероятно деньги закончились. Как человек нерелигиозный я смотрю на церкви исключительно с точки зрения красоты и всегда очень печально, когда эта красота разрушается.

А еще мы обратили внимание, что почти все храмы в селе очень похожи друг на друга, словно строил их один архитектор.

Съемочное время закончилось. Можно немного погулять по селу и возвращаться домой.

Красивый дом, если бы не жуткий сайдинг, коим "Почта России" его обезобразила.

Еще один красивый дом, немного необычной архитектуры.

Ну а это прямо классика жанра из серии "домик в деревне"

Знаменитая дуниловская пекарня, сюда за хлебом приезжают аж из Иваново и Шуи. Нам не повезло, по понедельникам тут выходной.

А сейчас я немного занудно порассуждаю на тему "у них и у нас".

Если мысленно перенести Дунилово из Ивановской области куда-нибудь в Европу, то через год-два оно превратилось бы в богатое процветающее село, потому что "тамошние" жители, пожалуй сумели бы превратить его в туристическую достопримечательность.

Мы рассуждаем о том, что нужно развивать внутренний туризм, но помня о Камчатке, Алтае и прочих дорогих и труднодоступных среднестатистическому жителю России местах мы не замечаем, что у нас буквально под носом есть то, чем можно привлечь людей.

Казалось бы - вот оно, уже готовое, осталось лишь чуть-чуть довести до ума и всем будет хорошо - пустите сюда от Иваново регулярный автобус ( на сегодня в Дунилово ходит из Шуи 3 автобуса в день), откройте хотя бы одно кафе, сделайте гостиницу с адекватными ценами, привозите сюда экскурсии, благо тут есть что показать, да и рядом еще много интересных мест. Но никому это не нужно, ведь хвалить заграницу гораздо проще, чем что-то сделать у себя.

Я ради интереса поискала возможность тут переночевать ( вариант палаток отмела сразу, он не всем подходит) и была, честно говоря шокирована, найдя единственный гостевой дом на 6 человек за 10 тыс за ночь. Конечно я понимаю, что нет конкурентов, но все же деревенская изба не может столько стоить.

Вообщем много еще на эту тему можно рассуждать, да жаль толку от этого никакого, ибо местным жителям похоже и так хорошо живется ( на работу в Шую ездят да в Иваново, в селе работать негде), да и власти тоже вкладываться не хотят ( а зачем им Дунилово у них есть раскрученный Плес). Ну а поговорить про развитие внутреннего туризма это у нас умеют, говорить - не мешки ворочать, язык не вспотеет...

Если случится красивая зима, то мы планируем сюда выбраться попейзажить. Кто с нами?

Как сюда доехать мы рассказывали в наших предыдущих репортажах "Село Дунилово" и "Едем в Дунилово без машины"

|

|

ГРУ возвращается... |

Впрочем, сейчас оно называется безлико: Главное управление Генштаба. Прежний министр обороны Сердюков посчитал слово «разведывательное» лишним и приказал его из официального названия убрать. И вот президент Владимир Путин, выступая в театре Российской армии на торжественном собрании в честь векового юбилея военной разведки, предложил восстановить аббревиатуру ГРУ.

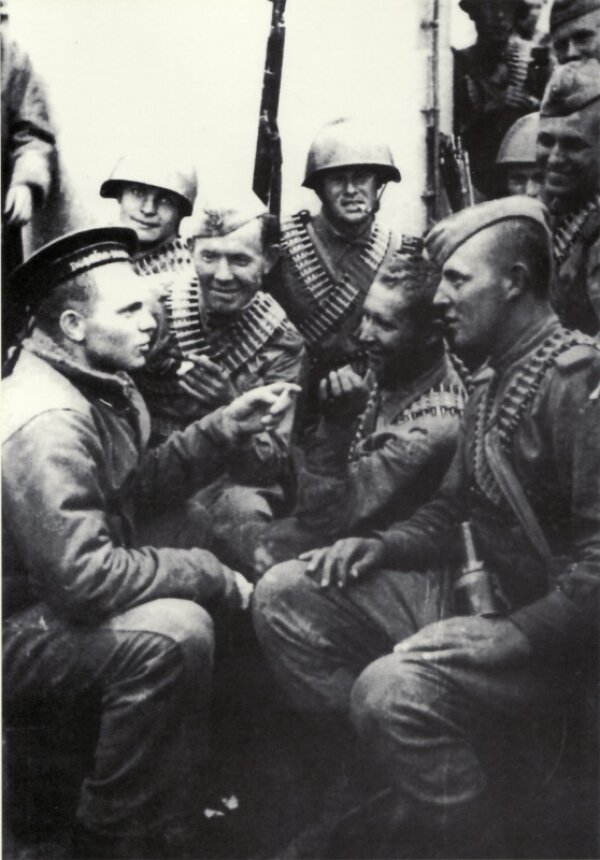

Днем основания военной разведки, сначала советской, а потом и российской, считается 5 ноября. В 1918 году в этот день вышел секретный приказ Реввоенсовета РСФСР № 197/27 о штате Полевого Штаба, в состав которого вошло Регистрационное управление. Оно координировало деятельность разведорганов Красной Армии и готовило для Полевого штаба РККА обобщенные сводки на основе получаемой из разных источников разведывательной информации. Регистрационное управление в последующем неоднократно преобразовывалось и реформировалось, став в итоге тем самым ГРУ, авторитет которого во всех спецслужбах мира был очень высок.

При ВЧК тоже была создана своя разведслужба. Она занималась разведкой в широком смысле. Вопросы, связанные с военными делами, в ней не выделялись как-то особо. В КГБ СССР разведку курировало Первое главное управление. После развала Советского Союза оно было выделено в отдельную структуру, получив официальное название Служба внешней разведки.

ГРУ же всегда занималось сбором чисто военной информации. А поскольку в период 1920-1930 годов наша страна существовала во вражеском окружении, опасность военной агрессии была велика с любой стороны, то и разведка велась по всем направлениям.

К началу Второй мировой Советскому Союзу удалось сформировать огромную военно-разведывательную сеть по всему миру. Резидентуры ГРУ действовали на территории всех стран Европы, в Турции, Иране, Ираке, Китае и Японии. Военные разведчики выполняли задания на территории ряда стран Северной и Южной Америк.

Среди иностранных агентов ГРУ были не только коммунисты, люди левых взглядов, но и аристократы, представители буржуазии. В отличие от тех, кто сегодня уравнял в своем сознании понятия фашизм и коммунизм, они-то жили в реальное время существования двух систем и понимали, какая из них действительно несет гибель миру и человеческой цивилизации.

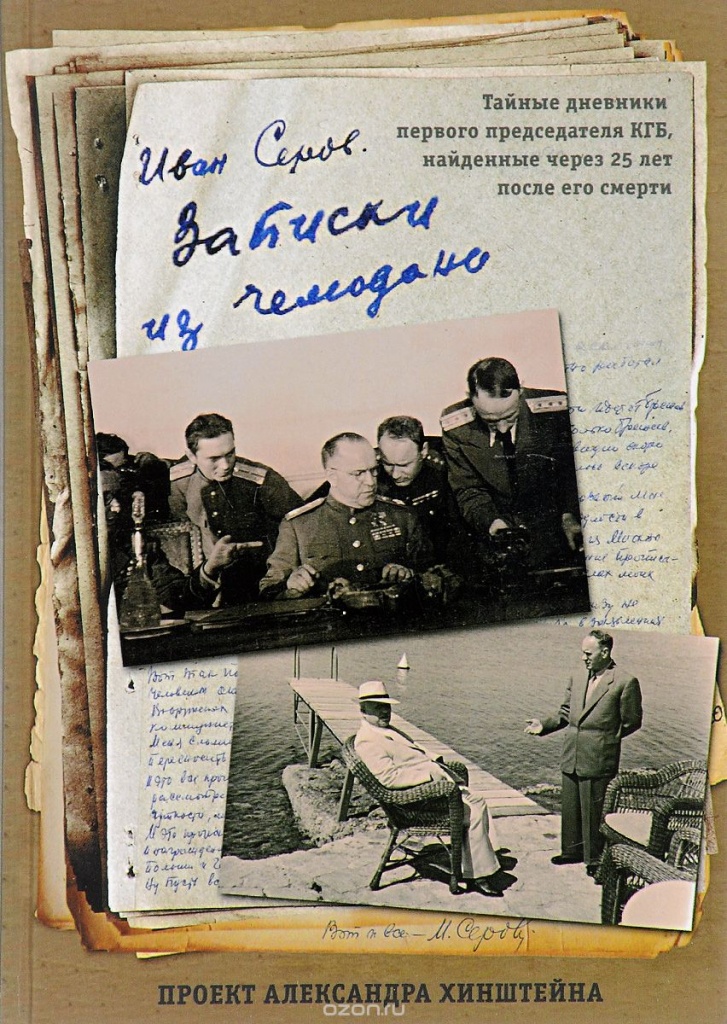

Информация о многих резидентах ГРУ и наиболее результативных агентах давно рассекречена и находится в открытом доступе. Впрочем, есть одна фамилия, которая широко не известна, хотя этот человек был настоящим гением не только разведки, но финансовых операций.

Стефан Иосифович Мрочковский. Он лично создал глобальную, без преувеличений, разведывательную сеть. Его агенты работали в Германии, Великобритании, Франции, Польше, Румынии, Китае, Иране и Ираке. Очень мощная агентурная сеть была им создана в США и Канаде. Помимо сбора развединформации, Мрочковский организовал многочисленные бизнес-структуры, которые были очень успешными и приносили многомиллионные доходы, причем в долларовом эквиваленте. Естественно, большая часть заработанных таким образом средств шла на нужды разведки. Мрочковский стал своим человеком в высших деловых кругах ведущих стран Европы, а затем в США и Канаде.

По трудно объяснимой причине приказ о ликвидации его финансовой империи пришел из Москвы. Самого Стефана Иосифовича отозвали и почти сразу арестовали. Было это в 1943 году. Девять лет шло следствие, вернее, топталось на месте. Серьезных обвинений предъявить так и не смогли, за полным отсутствием таковых. Суд состоялся лишь в 1952 году. Приговорили за якобы шпионаж в пользу целого ряда стран к 15 годам. Но после смерти Сталина приказ почти сразу отменили и восстановили в кадрах военной разведки. Однако к полноценной работе за рубежом Мрочковский уже не вернулся. Умер в 1967 году в возрасте восьмидесяти двух лет. Награжден всего одним орденом Ленина...

После 1945 года агенты военной разведки активно участвовали в добывании сведений по американскому атомному проекту. Причем в Москву пересылались не только документы, но и образцы оружейного урана и плутония, которые получали в США.

Надо отметить, что КГБ всегда относился к ГРУ с ревностью. В том числе, по причине того, что Комитет имел свою разведку. Естественно, провалы военных разведчиков, которые неизбежны в любой спецслужбе, и особенно предательства раздувались и преподносились высшему политическому руководству страны в каком-то гипертрофированном виде. После разоблачения полковника Пеньковского, имевшего доступ ко многим секретам ГРУ, началась большая чистка среди руководящего состава Управления. На должность начальника ГРУ в 1963 году был назначен первый заместитель председателя КГБ СССР Петр Иванович Ивашутин. На Лубянке, возможно, предполагали, что теперь-то ГРУ полностью перейдет под неформальный контроль чекистов.

Но случилось невероятное. Петр Ивашутин не поставил КГБ над ГРУ, наоборот, сделал все, чтобы военная разведка СССР стала одной из самых мощных и, возможно, самой информированной в мире. Со временем военные разведчики поняли, какой замечательный человек им достался в качестве руководителя. За глаза его стали называть Петром Великим, а саму военную разведку – империей Петра Великого.

По инициативе Ивашутина стала работать система круглосуточного получения и обработки информации со всех возможных ТВД – театров военных действий. А тогда это была почти вся планета. Соответственно, получили развитие зарубежные агентурные сети. В СССР, как ни странно, именно при Ивашутине впервые создали систему предупреждения высшего руководства страны о военных угрозах, откуда бы они ни исходили, причем в режиме реального времени. Повторение трагического эффекта 22 июня 1941 года стало невозможным.

Практически сразу после того, как он возглавил ГРУ, Ивашутин совершил поездку на Кубу. И при его непосредственном участии в кратчайшие сроки был создан центр радиотехнической разведки в Лурдесе, просуществовавший да начала ХХI века. Вся территория США оказалась под колпаком советской радиопрослушки. Радио- и телефонная связь Пентагона со своими подразделениями перестала быть для Москвы секретной.

Вообще разведке с использованием радиотехнических средств, при Ивашутине стало уделяться очень большое внимание. Он добился того, чтобы только зарождавшаяся космическая разведка оказалась под контролем и командованием ГРУ. Сегодня Космическая разведка – одно из важнейших подразделений в структуре военной разведки.

Ивашутин поднял на качественно новый уровень разведку ВМФ. В СССР впервые появились очень мощные по техническому оснащению и достаточно комфортабельные разведывательные корабли.

Совершенно справедливо бывший чекист П.И. Ивашутин стал и остался самым уважаемым руководителем военной разведки нашей страны. К сожалению, одним из первых своих указов на посту президента РФ Борис Ельцин уволил Петра Ивановича со службы. Можно считать чудом, что само ГРУ не было расформировано.

Хотя после исчезновения с политической карты мира Советского Союза было приложено немало усилий для максимального ослабления Главного разведывательного управления Генштаба. Кто стоял за всем этим, гадать не станем, но что было, то было.

Дошло до того, что на должность начальника ГРУ было приказано выбирать общим голосованием на альтернативной основе. В 1992 году на конкурсной основе должность начальника ГРУ выиграл Федор Иванович Ладыгин. Он стал первым и последним начальником ГРУ, выбранным на альтернативной основе. В дальнейшем здравый смысл возобладал, начальников военной разведки больше не выбирали, а, как и положено, назначали.

К чести Ладыгина, он сумел сохранить ГРУ от погромных реформаций. А ведь тогда даже КГБ не устоял, утратив свое «комитетско-государственное» имя. ГРУ же как было ГРУ, так и осталось. И основа структуры, отлаженная Ивашутиным, сохранялась долгое время.

«Лихие девяностые» оказались самыми тяжелыми для военных разведчиков за всю их историю, начиная с 1918 года. Пришлось оптимизировать свои расходы в соответствие с получаемым от государства бюджетом. А он становился все более символичным. Ельцин и его команда были уверены, что военных врагов у России больше нет, значит и военная разведка в ее прежнем виде по сути не нужна.

Был ликвидирован центр радиотехнической разведки в кубинском Лурдесе. Произошло это уже в новом веке, в 2002 году.

Впрочем, справедливости ради надо сказать, что, начиная с 2000 года, отношение к ГРУ стало постепенно меняться в лучшую сторону. В 2006 году Главное разведуправление Генштаба ВС РФ получило новую штаб-квартиру.

Раньше основное управление ГРУ находилось на Хорошевском шоссе в здании, строившимся когда-то под инфекционную больницу.

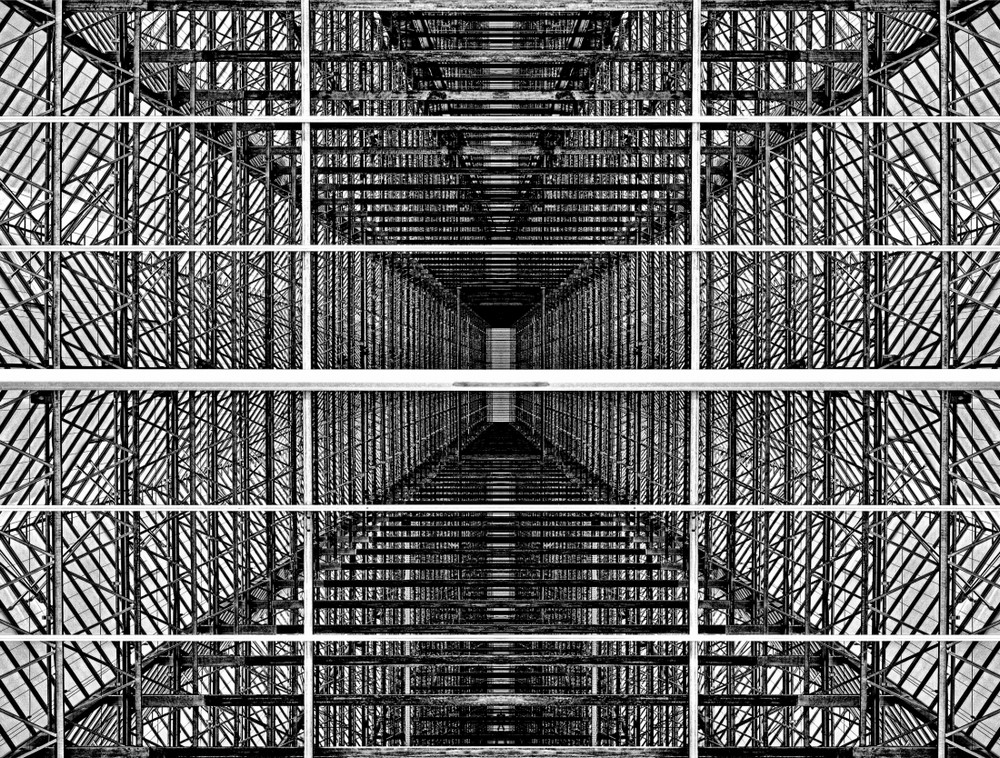

Нынешнее здание, выходящее фасадом на Ходынское поле, смотрится как футуристический дворец из стекла и бетона. Восемь этажей, оснащенных самой современной и зачастую уникальной аппаратурой, две вертолетные площадки, огромный спортивный блок, комнаты для отдыха. Здесь можно жить и работать автономно, не покидая штаб, несколько недель. Отличительной особенностью новой штаб-квартиры стал уникальный ситуационный зал с огромной электронной картой мира. На ней в реальном масштабе времени отражается местонахождение всех атомных подводных лодок, несущих ядерные баллистические ракеты, авианосных соединений и крупных воинских формирований на территориях, прилегающих к российским границам.

Вскоре после того, как управление разведки получило новую штаб-квартиру, ее посетил Владимир Путин. Это произошло накануне Дня военной разведки. Приветствуя сотрудников ГРУ, президент сказал:

«Очевидно, что ситуация в мире, вызовы, с которыми сталкивается Россия, требуют от ГРУ постоянного совершенствования своей деятельности. Мне хорошо известны результаты работы ГРУ, четко и практически без осечек действуют ваши боевые подразделения в ходе контртеррористических операций, в том числе спецназ, который входит в состав ГРУ.

Своевременная и точная информация, поступающая от ГРУ, не раз ложилась в основу важнейших государственных решений, помогала своевременно парировать угрозы национальной безопасности. ГРУ играет особую, уникальную роль в системе обеспечения безопасности страны, это мощный и действенный инструмент защиты наших национальных интересов.

Я верю, что Россия всегда может рассчитывать на вас».

Президент упомянул спецназ ГРУ. Пожалуй, это был первый случай, когда из уст главы государства за все минувшие десятилетия прозвучало само словосочетание «спецназ ГРУ», да еще в столь положительном ключе.

Специальная разведка в составе Советской армии появилась 24 октября 1950 года. Тогда вышла секретная директива Военного министра СССР N ОРГ/2/395/832. Во всех военных округах было создано 46 отдельных спецназовских рот по 120 человек каждая. Затем появились бригады спецназначения. Засекречены они были строже, чем части РВСН. О том, что у нас есть ракеты стратегического назначения, знали все. А о спецназе ГРУ даже многие генералы знали лишь понаслышке.

В случае угрозы новой мировой войны в страны НАТО, в том числе в США, одномоментно должны были быть заброшены сотни разведывательно-диверсионных групп. Наверняка, они все погибли бы, но управлению войсками и базам стратегических сил – ракетных, авиационных, военно-морских – был бы нанесен ущерб, делавший войну против СССР бессмысленной. Подготовка бойцов в отечественном спецназе была и во многом осталась лучшей в мире.

Увы, образ спецназовца даже в советских СМИ периода поздней перестройки рисовался исключительно в зверином облике. Этакие громилы с саперными лопатками в руках, гоняющие протестующих старушек по улицам Алма-Аты, Баку, Тбилиси, Ферганы...

Даже в период широкой гласности запрещалось рассказывать правду о той же войне в Афганистане. О том, как умели беречь своих солдат офицеры-спецназовцы, как они своими малочисленными разведгруппами ликвидировали банды головорезов, натасканных инструкторами из США.

На территории Афганистана действовали всего две бригады спецназначения ГРУ – 15-я и 22-я. За три года перед выводом наших войск из ДРА 15-я бригада, например, потеряла убитыми 140 солдат и офицеров. При этом ее разведчики уничтожили и взяли в плен около 9 тысяч вооруженных боевиков-душманов, захватили десятки тонн вооружения, боеприпасов и взрывчатых веществ. Спасли жизнь тысячам военнослужащих ограниченного контингента и мирным жителям Афганистана.

Как вспоминают сами «афганцы»-спецназовцы, если бы им разрешили действовать так, как они умели, активных боевых действий в войне «за речкой» не было бы вообще. Все давилось бы в зародыше. И в это можно верить.

В постсоветской истории нашего государства есть пример, о котором широкой публике мало что известно, о котором почему-то СМИ вспоминать не любят. Это самое начало 1990-х годов в Таджикистане. Там, как и в Чечне, начался настоящий геноцид русского населения республики. С не меньшей жестокостью убивали и узбеков. Да и сами таджики начали резать друг друга без всякой жалости. В 1992 году в республике фактически начиналась полномасштабная гражданская война. Остановила ее одна-единственная 15-я бригада ГРУ, расквартированная в Узбекистане.

При этом бригада была фактически бесхозной. Москва от нее отказалась – нечем было кормить бригады, находившиеся на территории РФ, а тут еще «узбеки». А создававшееся минобороны Узбекистана просто не видело места спецразведке в предполагаемой структуре своего ведомства.

Тем не менее, когда началась резня в соседнем Таджикистане, и возникла угроза распространения ее на всю Среднюю Азию, и Москва, и Ташкент обратились к специалистам, к полковнику Владимиру Квачкову, командовавшему 15-й бригадой. Ему были даны самые широкие полномочия для того, чтобы он силами своей бригады и других сил, которые он посчитал бы нужным привлечь, потушил гражданскую войну в Таджикистане, не позволил бы исламскому экстремизму расползтись по региону.

Разведчики прекрасно понимали, что это будет их последний бой. Каков бы ни был его исход, новая Россия их не примет, да и новому Узбекистану они будут не нужны.

Бригада, в которой служили практически только русские, вошла в Таджикистан в конце лета 1992-го года, а к весне 1993-го ситуация в республике стабилизировалась. Без всяких бомбардировок Душанбе. Без многочисленных жертв среди мирного населения.

И бригада не потеряла ни одного человека. Как такое оказалось возможным – пусть останется секретом специальной военной разведки.

А еще вспомним обещание покойного Павла Грачева уничтожать всех боевиков в Чечне силами двух полков ВДВ, вспомним руины Грозного и контртеррористическую операцию на Северном Кавказе, длившуюся почти десять лет. Увы, и спецназ ГРУ понес в Чечне потери большие, чем в Афганистане. Но это не вина военных разведчиков, а скорее беда всей страны того времени.

Спецназ ГРУ вышел из тени совершенной секретности. С использованием накопленного им опыта у нас сформирована новая военная структура – Силы Специальных Операций. Тем не менее сама военная разведка избегает громких разговоров о себе и методах своей работы.

И вдруг как прорвало. Вспомнили про предателя из ГРУ полковника Скрипаля, которого как-то неудачно пытались отравить. «Оказалось», к отравлению причастны «штатные сотрудники военной разведки» Боширов с Петровым. А потом и примкнувший к ним каким-то боком некий Чепига, идентифицированный на Западе аж как «полковник ГРУ». По версии британцев, Боширов и Петров проникли в квартиру Скрипалей, где намазали дверные ручки ядом, за которые потом подержались отец и дочь.

Между тем картина отравления отца и дочери Скрипалей ясно говорит о том, что яд им дали во время посещения пивного бара. Причем строго дозировано для каждого. Только в этом случае они могли потерять сознание одновременно. Если бы они поймали «Новичок» как бы случайно в равных дозах, то, скорее всего, миниатюрная дочь потеряла бы сознание первой, а ее гораздо более массивный отец успел бы вызвать скорую помощь.

Так что причастность к отравлению предателя офицеров ГРУ просто абсурдна. Вопрос в другом: почему их сразу идентифицировали именно как сотрудников ГРУ? Почему вообще ГРУ оказалось в центре мирового скандала в годовщину своего столетнего юбилея?

Может быть, именно поэтому и оказалась.

ГРУ возродилось из пепла 1990-х. И ее возможности по отслеживанию всех военных угроз нашей стране сейчас на самом высоком уровне.

Вспомним еще раз слова Владимира Путина при посещении новой штаб-квартиры Главного разведуправления в 2006 году, которые кажутся актуальными именно сейчас. «ГРУ играет особую, уникальную роль в системе обеспечения безопасности страны, это мощный и действенный инструмент защиты наших национальных интересов».

Этим все сказано. И в этом же, возможно, ответ на то, почему это вдруг Запад начал кампанию по дискредитации Главного разведуправления, делая упор на полную потерю профессионализма его сотрудников.

Нет, ГРУ профессионализм не потеряло. В новый век своей истории военные разведчики вступают весьма уверенно.

|

|

Одинокая старость звёзд: Почему знаменитости первой величины остались в конце жизни совсем одни... |

Она снялась в 20 фильмах, но по-настоящему звёздных работ у Татьяны Самойловой было две: роль Вероники в фильме «Летят журавли» и Анна Каренина в одноимённой картине Александра Зархи.

А после она почти перестала появляться на экранах. Однажды она получила известие о брате, который умирает после полученной травмы. Татьяна была очень привязана к младшему брату. Новость потрясла актрису настолько, что она полностью погрузилась в себя, перестав реагировать на любые внешние раздражители. Алексей Самойлов тогда выжил, но вот психика актрисы с этим ударом не справилась. С тех пор Татьяна Евгеньевна время от времени попадала в психиатрическую клинику.

Она четыре раза была замужем, родила сына, но в конце жизни жила совершенно одна. Брат Алексей, тоже актёр, не оставлял её своим вниманием, но проживал со своей семьей. Сын актрисы Дмитрий эмигрировал в США, где работает врачом, а его звёздная мама мечтала увидеть, как он живёт, но материальные трудности не позволяли ей купить билет в Америку.

Татьяна Самойлова скончалась в день своего 80-летия, в тот день, когда должен был состояться большой творческий вечер в честь юбилея актрисы. Накануне того дня, когда она могла вновь выйти на красную дорожку и снова ощутить ту любовь, которой щедро одаривали её зрители.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Звезда советского кинематографа красавица Марина Ладынина после развода с мужем жила одна и очень страдала от невостребованности. Её не приглашали в кино, боясь гнева бывшего её мужа Ивана Пырьева, ей отказывали в приёме на работу в театр, опасаясь, что она затмит собой всех остальных актёров. Да и репутация Марины Ладыниной, как борца за справедливость, не увеличивала желания руководства видеть актрису в труппе театра.

На похоронах Пырьева Марина Алексеевна призналась в том, что продолжает его любить. Позже она стала актрисой Театра киноактёра, стала ездить по всей стране с концертами, брала уроки вокала, чтоб ярче звучали стихи, которые она читала со сцены.

Она пятьдесят лет прожила одна, а в последнее десятилетие своей жизни была очень замкнута, её почти не видели друзья и знакомые. Помогала ей Наина Ельцина, устраивая её в санатории и пансионаты, закупая продукты и оставляя деньги. Рядом с великой актрисой была лишь её домработница, которая фактически оградила Марину Алексеевну от общения с друзьями. А после смерти актрисы бесследно исчезли многие вещи и, самое главное, архив Марины Ладыниной.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Пережившая в юности неудачный роман, Фаина Раневская так никогда и не вышла замуж. В её жизни был непродолжительный период, когда актриса жила с сестрой, вернувшейся из эмиграции. Изабелла Аллен (Фельдман в девичестве) всего три года прожила вместе с сестрой, а после скончалась. Фаина Георгиевна остро переживала утрату, но всегда старалась сохранять бодрость духа и смотреть на окружающую действительность с изрядной долей иронии.

Она почти до конца жизни выходила на сцену и пользовалась невероятной популярностью у зрителя. Но возвращаясь домой, где её ждала лишь домработница да спасенный нею когда-то пес Мальчик, она привычно ворчала о том, что при таком количестве любви к ней, в аптеку сходить некому.

Фаине Раневской было почти 88 лет, когда она скончалась от инфаркта. Похоронили великую актрису рядом с сестрой.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

После первого же появления молодой актрисы на экранах, о её таланте и красоте заговорили. Она могла сыграть как романтическую героиню, так и комедийную. Талант Тамары Носовой к перевоплощению был уникальным. И она именно в кино видела для себя смысл жизни. Она пережила несколько романов, дважды официально побывала замужем, но детей у актрисы не было. Актриса забеременела в 47 лет, но вместо того, чтобы лечь в больницу и поберечь себя, поехала на очередные гастроли. Ребенка сохранить не удалось. Тамара Макаровна больше всего на свете боялась оказаться ненужной и забытой. Но именно это с ней и случилось.

Свои последние годы актриса прожила в полном одиночестве и жуткой нищете. Актриса всем рассказывала историю о своей несуществующей дочери. Когда Тамара Носова совсем перестала появляться на улице, соседи забили тревогу. Дверь вскрыли с милицией, а в комнате увидели тяжелобольную актрису, вокруг которой были кучи тараканов и грызунов. Она скончалась в марте 2007 года.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Инна Ульянова снималась в кино постоянно, но настоящий успех пришёл к ней в 1982 году, после роли Маргариты Павловны в фильме «Покровские ворота». На экране она воплотила образ волевой женщины, а в жизни была обаятельна, открыта и очень общительна.

У актрисы было множество поклонников, добивавшихся её внимания, но замужем она побывала лишь однажды. И пережила невероятно красивую историю любви с французским летчиком, навсегда оставшимся для неё идеалом мужчины. Но уехать во Францию с возлюбленным Инна Ульянова так и не решилась. Они переписывались до самой его смерти.

После 2003 года актрису совсем перестали приглашать в кино, даже на эпизодические роли. Забвение и одиночество заставляли её искать утешения в алкоголе. Она доставляла немало хлопот соседям, но именно они и забили тревогу, когда Инна Ивановна перестала шуметь и выходить из квартиры. Когда дверь в квартиру открыли, Инна Ульянова находилась в бессознательном состоянии. Она скончалась от цирроза печени по дороге в больницу в 2008 году.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Для одних одиночество – вселенская трагедия и нескончаемая грусть, а для других – всепоглощающая тоска, от которой никуда не деться, но только не в случае с очаровательной героиней работ художницы Яояо Ма Ван (Yaoyao Ma Van). как бы напоминая о том, что безвыходных ситуаций не бывает, даже когда остаёшься наедине с собой и собственными мыслями...

|

|

«Последняя в жизни фотография»: В окопе 1941 года в Ростовской области нашли фотоаппарат с уцелевшей пленкой... |

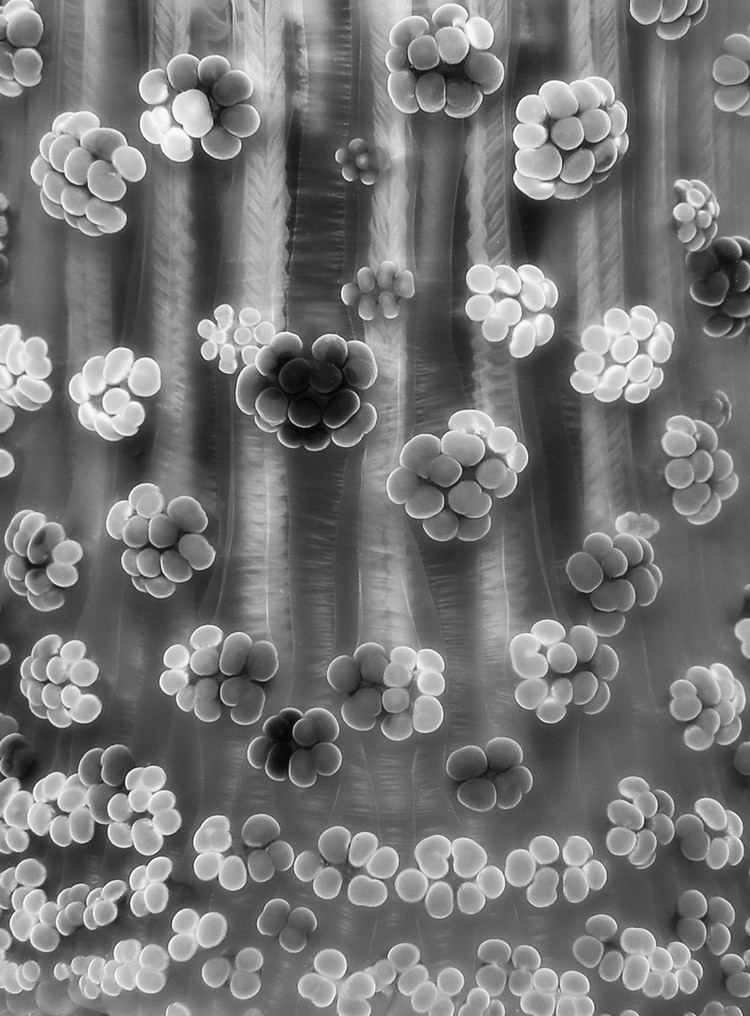

Фотоаппарат был изрядно поврежден временем, но тем не менее, специалистам удалось выяснить, что это была Leica Camera I. Каким образом у погибшего оказался такая камера, еще предстоит выяснить, по крайней мере, появится возможность это сделать, если удастся его идентифицировать.

Но самое главное, что интересовало всех причастных к этой находке — есть ли внутри фотоаппарата пленка. И она была! Это оказалась целлулоидная пленка Kodak AG на 36 кадров. Однако пленка была настолько хрупкой и поврежденной, что восстановить удалось только один кадр. Зато какой!

Тут надо упомянуть, что восстановление старого кадра — не такая уж и легкая работа, особенно, когда пленка буквально рассыпается у тебя в руках. Сначала с пленки требовалось сделать негатив, а уж потом распечатать саму фотографию. Однако из-за хрупкости 77-летней пленки, пролежавшей в земле специалистам приходилось восстанавливать изображение буквально по кусочкам, используя для каждого из них разные способы, лишь бы сохранить запечатленное.

Вот так внезапно мы увидели совместную фотографию 25 человек. В основном, это были молодые девушки и парни, хотя в центре стояли женщины в возрасте - возможно, матери кого-то из присутствующих. Фотография была сделана, скорее всего, осенью 1941 года. Как предполагают специалисты, это могло быть фото одного из сельских истребительных батальонов, и это могла быть их последняя в жизни фотография.

Истребительные батальоны НКВД, или как их называли в народе — «ястребки», были добровольческими формированиями советских граждан, в которые шли все, кто мог держать в руках оружие, но кого не призвали на фронт. Это были обычные люди без какой-либо военной подготовки. «Это 15-20 минут боя», — говорит Владимир Афанасенко, историк. Он указывает на человека, стоящего справа на фотографии — «Дорогой габардиновый плащ, при галстуке. Если посмотреть крупный план, то [видно] дорогие папиросы, и руки... он лопату не держит, согласитесь. И взгляд у этого человека... это руководитель».

Возможно, именно этот истребительный батальон, сформированный из местных сельских жителей, был первым, кто принял на себя удар немецких фашистских войск. По данным местных архивов, на этом участке, в окрестностях села Покровское Ростовской области, где нашли камеру, погибло целых четыре истребительных отряда.

У военного, рядом с которым обнаружили фотоаппарат, также нашли пулемет Дегтярева раннего образца. Специалисты обращают внимание, что этот пулемет был в довольно плачевном состоянии — поврежден взрывами, что означает, что стрелявший, скорее всего, отстреливался, находясь сам под сильнейшим обстрелом. Вокруг лежало много гильз, а в самом пулемете не осталось ни одного патрона, так что этот мужчина, видимо, «отстреливался до конца».

Чтобы спасти свою камеру в таких ужасных условиях, мужчина положил камеру в военный планшет (офицерская кожаная сумка), а сам планшет аккуратно спрятал в окопе в отдельную нишу. Что было на других кадрах пленки, увы, установить не удалось, но тем ценнее стал коллективный снимок, который удалось спасти. Теперь специалисты хотят попробовать выяснить, кем были запечатленные люди — возможно, это поможет пролить свет на происходящее в этой местности и выяснить судьбу чьих-то близких.

В нашей статье можно увидеть портреты забытых героев ВОВ, доживавших свой век на острове Валаам...

|

|

Верящим в животворящий Запад... |

Прочитала пост у своей подруги, где спор о том, где жить и что любить, достиг высокого накала. Ух! Даже если признать, что в доводах критиков власти есть доля правды, то выводы, которые они делают — в корне неверны. Это путь в ад.

Тут ведь в чем смысл: «здесь» всё плохо, а «там» — всё хорошо. Они верят в животворящий Запад, как христиане верят в рай. Нам бы, мол, только добраться туда, и жизнь станет сладкой, как мёд. Однако, из рая пока никто не возвращался, а с Запада народ бежит массово.

Последнее время постоянно встречаюсь с ситуациями, когда родители, вывезшие своих детей в Канаду или Америку, возвращаются доживать в Россию, а дети, выросшие канадцами, женившиеся на представителях самых неожиданных этносов и родившие внуков, которые никогда не будут говорить по-русски, остаются в канадах и америках. Чужие на сто процентов. Это те, кому есть, куда возвращаться. Остальные просто доживают свой век и единственная радость для них — съездить на Родину.

Про медицину здешнюю пишут бесконечно. О том, что она давно ничего не лечит, а задача врача- не попасть под суд. А вовсе не вылечить пациента. Про образование тоже говорить не приходится. Выпускники школ не знают таблицы умножения, да и читают с трудом. Количество бедных растёт, возле фуд-банков стоят очереди. Ну и так далее, и тому подобное. Список «ништяков» просто огромен. А последнее достижение демократии в виде легализации марихуаны в Канаде вогнало в стопор даже самых ярых адептов «свободного мира».

Особое негодование сектантов «Великого Запада» вызывает слово «скрепы». Уж так они ржут и потешаются, буквально животики надрывают. А почему это так смешно? Скрепы — это то, что скрепляет. Нескрепленная нация — это не нация, а толпа людей, живущих в одиночку, вся свобода которых заключается в том, что они никому не нужны и им никто не нужен. Хочешь — ширяйся в вену, хочешь — кури легально до остекленения, хочешь- в окно выходи с двадцатого этажа. Никто тебе слова не скажет. Свобода — и никаких скреп.

В общем, я бы предложила этим сектантам собрать манатки и мотануть на вожделенный Запад. И вкусить от плодов его. Без права возвращения хотя бы лет на пять. Пусть жрут, пока очи не повылазят.

Елена Ситникова, Торонто

|

|

Незавидная участь старых дев на Руси: Почему их все сторонились, и каково было жить вековухой... |

На Руси девочек выдавали замуж как можно раньше. Двенадцати-пятнадцатилетние невесты были обычным делом. Сегодня это - школьницы средних классов, а раньше они были невестами, способными стать хорошей женой и матерью. Бытовало мнение, что совсем юная девушка будет слушаться во всём своего мужа, честно трудиться, ухаживать за детьми. Иными словами - чем моложе, тем покладистей.

В возрасте 18-20 лет у родителей еще был шанс выдать засидевшуюся в девках дочь замуж, но если в течение нескольких лет этого не происходило, страшное клеймо «старая дева» приклеивалось к женщине навсегда. Известно, что на Руси таких женщин называли вековухами, и возникло прозвище от словосочетания «вековать век». Но есть ещё одно странное прозвище для старых дев - «непетое волосьё» .

По русской традиции молодой невесте перед самой свадьбой надевали платок, который принадлежал замужней бабе. Одновременно с этим подружки невесты пели жалобные песни об окончании девичьего века, о семейных горестях, которые теперь ждут девушку. Для старых дев такие песни не исполнялись никогда, и платком в такой ситуации их волосы не покрывали. Вот откуда пошло прозвище.

Старой деве нельзя было надевать платок и любой головной убор, который носили замужние бабы. Они ходили с непокрытой головой. Чем старше становилась старая дева, тем больше было у неё седых волос, поэтому еще одно уничижительное прозвище «седая макушка» гуляло по Руси.

Как же всё-таки относилось общество к старым девам? Всё было очень грустно. Юные девушки сторонились вековух, веря в примету, что от них можно заразиться одиночеством и не выйти замуж никогда. Но ведь и возраст старых дев или перестарок тоже был не особо подходящим для молодежных вечеринок. О чём ей было разговаривать с молодыми, какой смысл участвовать в весёлых игрищах?

Оставались замужние бабы. Но и они не горели желанием общаться с вековухами. Ведь те замужем не были, детей у них нет, понять семейные отношения они не в состоянии. Зачем замужней женщине такая подруга? Вот и становились «седые макушки» своеобразными изгоями общества. Не реализовавшись как женщина - не выйдя замуж и не родив ребенка, старые девы были не просто «пустоцветом», как называли замужнюю, но без детей, а вообще непонятно кем. О них говорили «ни бе, ни ме», «ни то, ни сё».

Называясь «непетым волосьём», носить головные уборы, предназначенные для замужних, вековуха не имела права. Ей нужно было одеваться в соответствии со своим незавидным положением. И если веселые молодые девчонки могли позволить себе яркие цвета и фасоны, то старая дева надевала на себя вещи темного, неброского цвета, полностью скрывающие фигуру.

Об украшениях таким женщинам даже думать было нельзя. Вековуха? Не смогла выйти замуж, как все нормальные девушки - тогда и нечего украшать себя, не пристало это старой, никому не нужной деве. Красивые серьги и бусы, ленточки для волос, браслеты - все эти милые аксессуары оставались юным незамужним девушкам, которые находились в процессе поиска жениха. Так и ходили старые девы, в тёмной одежде, с волосами, заплетенными в косу и без украшений, стараясь не привлечь к себе внимание.

Мало того, что общество и так не особо любило старых дев, так ещё и различные приметы и обряды делали тяжелее их жизнь, и без того не сладкую. Боясь дурного влияния вековух, перестаркам не разрешали заниматься элементарными вещами, например, выпекать хлеб, жарить и парить для свадебного обеда, принимать участие в гуляниях, плясать и петь. Им запрещалось появляться в поле первый день жатвы, чтобы не навести порчу на будущий урожай. Вековухе нельзя было присутствовать при родах. Не допускались они и к рожающим животным – нельзя было принимать телят или овец.

Своеобразный социальный террор приводил к тому, что старые девы становились озлобленными, ненавидящими всё и всех людьми. А отсюда шла обратная реакция - их старались обвинить во всех неприятных событиях, называли ведьмами. Говорили, что вековуха может уметь колдовать, наводить порчу. И даже приписывали ей половые связи с нечистой силой, которыми она будто бы компенсировала недостаток мужской ласки. От старой девы старались защититься. Постель могли осыпать маковыми зернами или окропить святой водой, избу, где она жила, окурить ладаном.

Особенно унизительным был обычай надевать на несчастную женщину специальный амулет, защищающую от колдовских сил. Это был пояс, сшитый из поповской ризы.

Куда же было деваться старой деве? Построить свой дом и жить в нём было нереально – и сил не хватило бы сделать это в одиночку, да и пошли бы бесконечные сплетни про то, кого одинокая дева в этом доме принимает. Чаще всего вековуха оставалась с родителями, которые кормили, поили и терпели дочь. Но они не вечные, и после их ухода старая дева поступала в распоряжение к старшему брату, становилась приживалкой и использовалась как бесплатная рабочая сила. Стирка, ухаживание за племянниками, работа в хлеву, в поле и так далее. О развлечениях и веселье приходилось забыть навсегда.

Были, конечно, девы, которым удавалось исправить создавшееся положение. Но для этого нужно было иметь железный характер, смекалку, отменное здоровье и недюжинные хозяйственные способности. Если так происходило, то вековуха могла добиться уважения в семье. Она брала бразды правления хозяйством в свои руки, ухаживала за старыми родителями, и таким образом повышала свой социальный статус. Этих женщин звали «большухами», над ними не издевались, они не терпели унижения, их не попрекали куском хлеба. Однако это редкие случаи. Чаще всего старая дева была забитым и молчаливым существом, поскольку не выходили замуж в основном девушки некрасивые и с плохим здоровьем. Таким пробиться в «большухи» было практически невозможно.

Были, разумеется, и те, кто сознательно не шёл под венец. Например,

|

|

Отвлекаемся, и просто читаем... |

У нас есть соседи. Муж и жена, лет по двадцать пять обоим и, как я предполагаю, оба обладают мировоззрением и ранимым характером блондинки.

… Стою, курю на балконе, на своем родном пятом этаже. Надо мной еще два этажа соседей. Слышу, на шестом, муж с женой тихонечко так переговариваются о чем то. Ну, о чем может на балконе шептаться молодые муж и жена? Ясно дело о разнообразии интима, посредством исполнения оного на балконе.

Но оказывается все не так просто. Да, интим конечно тут присутствовал, но только не междучеловеческий, а человеко-ремонтный. Ну, это дело знакомо почти каждому.

Соседи делали у себя ремонт, и вот неожиданно, как медузой в глаз, встал вопрос и выносе постремонтного мусора.

— Ну ты чо, Светка! – горячо шептал муж – Да это быстро. Никто и не заметит. Ррраз, и все!

— Ой, а вдруг чо? – резонно заметила Светка

— А чо «чо»? – продолжал склонять на нехорошее муж.

— Ну, мало ли чо! – логически возразила супруга.

— Да ничо! Все пучком! – подвел черту под диспутом муж.

Я уже собрался уходить, как услышал над собой странный шорох. Сверху посыпались опилки и еще какая то фигня похожая на перхоть.

— Давай… — сдавленно бормотал муж. И по голосу было слышно, что он чем-то там сильно напряжен. Ага, ага. Я бы тоже напрягся. Но, наверное, сначала головой. Ибо эти два интеллектуала, чтобы не тащить по лестнице дверь, которая не входила в лифт, решили ее назвать Икаром и скинуть с балкона. Вот такое простое и элегантное решение.

Я конечно хотел предупредить их кое о чем, ибо опыт имелся дюже богатый и разнообразный, даже набрал полный живот воздуха. Но не успел.

Надсадно и как-то жалобно крякнув, эти доморощенные Бони и Клайд перевалили дверь через балконные перила и с любопытством уставились вниз в ожидании эффектного разлета щепок от контакта древесины и асфальта.

Я поначалу тоже хотел глянуть, но вовремя посмотрел наверх. Весь трагизм грядущего пронесся перед глазами как ускоренная хроника массового изнасилования.

Дверь, которая эмигрировала с балкона, до этого гнездилась на шестом этаже. Я на пятом. А подо мной был еще этаж, четвертый называется. Там жили нормальные люди, которые по выходным нормально стирали белье и совершенно нормально его развешивали за балконом. Да, да, именно за балконом. Ибо папа ихний, чтобы не занимать бельем и без того убогие квадратные метры балкона, сваял сушилку за перилами. Кстати очень удобно. Там, между двух арматурин, горизонтально прикрученных по углам перил, натянуто рядов пять веревок гуттаперчевых. А поскольку сегодня воскресение, то и белья на них висело не мало. Простыни всякие, пододеяльники…

А двери то что? Ей сказали вниз, значит вниз. Но кто же ее родимую, деревянномозгую предупреждал о веревочках?

Она свозанула мимо меня черным коршуном, после чего можно было без опаски высунуть голову и смотреть вниз. А внизу, в это время происходили весьма забавные вещи.

Квадратное, деревянное изделие, уже порядком набрав скорость, вдруг встретило на своем пути туго натянутые бельевые веревки. Надо сказать, что сделаны они были очень качественно, и тест драйв прошли на пять баллов. Но вот дверь… Дверь, она почему то перестала лететь прямо вниз, а зацепив веревку и намотав на себя огромную, белую простынь, сделала завораживающую дугу, и другим концом вошла точно в окно третьего этажа. Вошла жестко и бескомпромиссно, как наглый Карлсон в простыне, обожравшийся перебродившего варенья.

… Соседи на третьем давно мечтали поменять потрескавшиеся окна на пластиковые. И, наконец дождавшись лета, решились. Как раз в этот момент мастера вытащили старую раму, поставили и слегка наживили новую, белую, с тройным стеклопакетом и немного отошли вглубь комнаты, полюбоваться на результат дел своих.

Буквально через пол минуты они были вынуждены резко удивиться тому, как рама, вроде и закрепленная внезапно самостоятельно вошла обратно в комнату сопровождаемая чем то в белом с ромашками, одеянии. Мелодичный и красивый звон оповестил всех, что установка новых окон временно отменяется.

Но это был всего-навсего третий этаж. И дверь помня, куда ее направили, задерживаться не стала, и уже не вертикально, а эстетично планируя, устремилась к земле.

… Небольшая, но уже лохматая собачка, модели болонка, характера паскудного и громкого присев в пошлой позиции с наслаждением гадила под окнами, и периодически оглядывая прохожих, заливаясь визгливым лаем им в коленки. Прохожие опускали головы, что бы посмотреть, откуда идет столь мерзкий звук, потом брезгливо морщились и ускоряли шаг. Воняло от этого серуна нестерпимо.

Его знал весь двор, поскольку эта лохматая вонючка целыми днями только и делала, что гадила и тявкала. На удивление, это маленькое тело производило столько дерьма, что коровы Нечерноземья просто плачут от стыда. И каждое утро, выходя на работу я слышал выражение искренней любви собачке нашей, в общем то, интеллигентной дворничихи.

В этот раз болонка была особенно визглива и неопрятна. Сидя в ужасной раскорячке она тявкала на весь двор, наверное призывая посмотреть, как ей неудобно.

И в момент наивысшей, болонкиной эйфории случилось то, после чего дворничиха стала очень вежливо здороваться с моими соседями, владельцами дери.

Дверь, в полной тишине на бреющем полете, прошла почти по ушам внезапно заткнувшемуся серуну и с грохотом окончания мира, приземлилась в паре метрах от болонки.

Природа замолчала. Комарики, до этого искавшие жертву, испуганной стайкой кинулись в кусты и оттуда с ужасом смотрели, как болонка, ме-е-ееедленно и молча(!) встала, осторожно посмотрела по сторонам, потом подозрительно на свою кучу, подняла взгляд к небу, минуту постояла в оцепенении и каким то крабьим шагом, в полной тишине поковыляла за дом.

С тех пор ходила боком молча, как немой юродивый, и гадила исключительно на газонах задрав голову вверх.

Ну а соседи. Им ничего не было, кроме приобретенного опыта и финансового убытка за разбитое окно, которое приехали вставлять уже другие мастера, поскольку те, предыдущие, от потрясения ушли в многонедельный запой...

Обычный вечер. Ничто не предвещало беды, как говорится. По приезде со службы домой пошёл в ванную. Принимаю душ. Оба крана смесителя выкручены на максимум.

Супруга готовится меня кормить. Кухня через стенку от ванной, под раковиной в ванную сквозная дыра, там проходит сливная труба раковины.

Кот за её спиной исподтишка влез по скатерти на кухонный стол и потихоньку подкрадывается к вазочке с орешками.

Дочка в комнате рисует в альбоме что-то.

Жена открывает кухонный кран холодной воды.

Смеситель в ванной перекидывает в режим триггера, есть за ним такой грех на полном напоре. И он напрочь отрубает холодную воду, место которой моментально занимает горячая. А она у нас почти кипяток.

Я, натурально, шпарюсь, как бройлерная кура, и от неожиданности ору “голосом дикого вепря”.

Кот (напомню, между ванной и кухней дыра у пола в стене) пугается, что его накрыли, и шмякается со стола на пол. Попутно обрушивая вилки-ложки.

Жена от моего рёва и от грохота столовой утвари тоже пугается, кричит и рефлекторно дёргает руками. Кастрюлька с литром воды взлетает в воздух и падает на кота. Дном кверху.

Кот, облитый водой, с пробуксовкой (в линолеуме сквозные дыры от когтей) шарахается под раковину, в дыру. Он там свободно лазает. В ванной он вылетает из-под ванны, отражается от противоположной стены и прыгает в ванну, в которой стою я и в которой ещё сантиметров 20 воды.

Упав в воду, он понимает, что вообще настал писец и с диким мявом по моей, пардон, голой заднице и спине взлетает на моё плечо и там прочно закогтяется.

Это всё занимает считанные секунды.

Хватаю полотенце, полотенцем хватаю кота и сдираю его с плеча. Кот от испуга обделывается.

Жена тем временем кидается к двери ванной и начинает её выносить, решив, что на меня упала чугунная труба канализации, или я поскользнулся и свернул себе шею, или схватился рукой за лампочку. При этом продолжая орать и совершенно забыв, что дверь открывается наружу, а не внутрь.

Я открываю, кот вырывается наружу в волочащемся полотенце, несётся в комнату, где дочка. Там он влетает в открытый шкаф на полку свежего постельного белья и забивается в угол. С полки и стопы свежих простынь начинает течь вода с говном.

Дочка визжит. Голосок у неё — хрусталь колоть можно.

Незадолго до этого один из моих соседей — тот, который грозится когда настанет революция прийти ко мне с топором раскулачивать, по пьяни порезал своего родственника, да так, что вечером менты выносили дверь, скорая забирала порезаного, кровишшей забрызгали пол от этажа через лифт до подьезда.

Второй мой сосед, врач, живущий в квартире “через стенку” (так что у нас двери рядом) после той истории завёл себе бейсбольную биту.

Этим вечером он уже отдыхал, когда через короба вентиляции и тонкую перегородку между прихожими услышал творящийся у нас трындец. Решил, что опять наш “заклятый друг” — пролетарий допился до зелёных чертей, ворвался с топором к соседям (к нам то есть) и убивает здесь всех. Схватил свою биту и начал ломиться к нам в дверь, звонить, кричать-звать и стучать.

Дочка, ошалев, открывает ему дверь.

К тому времени я уже вылез из ванной, перед чем, ессно, напялив свой купальный халат. Белый, блин, махровый. Жена при виде красных пятен чуть в обморок не падает.

Через минуту все пришли в себя. Сосед осмотрел спину, констатировал, что могло быть хуже, “ты мог стоять к нему передом, а не задом”, швы не нужны, и ушёл спать. Напоследок очень просил больше так не делать, хорошо, что его беременная жена сегодня ночует у мамы, а то мог бы выкидыш случиться.

Жена поливает мне спину кровоостанавливающим спреем, мажет йодом и лепит пластыри. Дочка надувается и уходит в комнату. Кот извлекается из шкафа.

В данный момент халат и бельё из шкафа стираются в машине, кот постиран девчонками в ванной и гневно вылизывается на диване, ванная отмыта. Дочка уложена спать. Жена моет полы.

Через полчасика пойдём с женой ужинать.

Вечер удался, как говорится...

|

|

Невероятные краски осени... |

|

|

Мистическая атмосфера Санкт-Петербург в работах Бориса Смелова... |

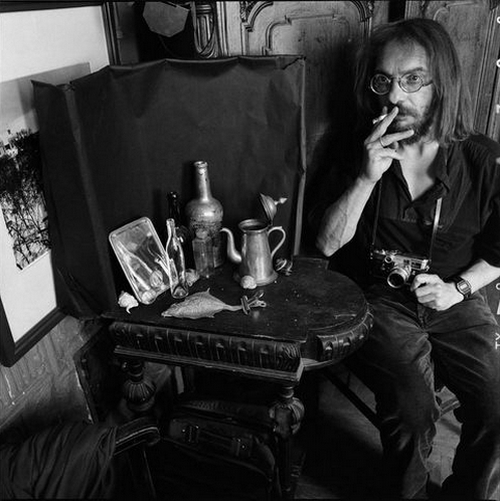

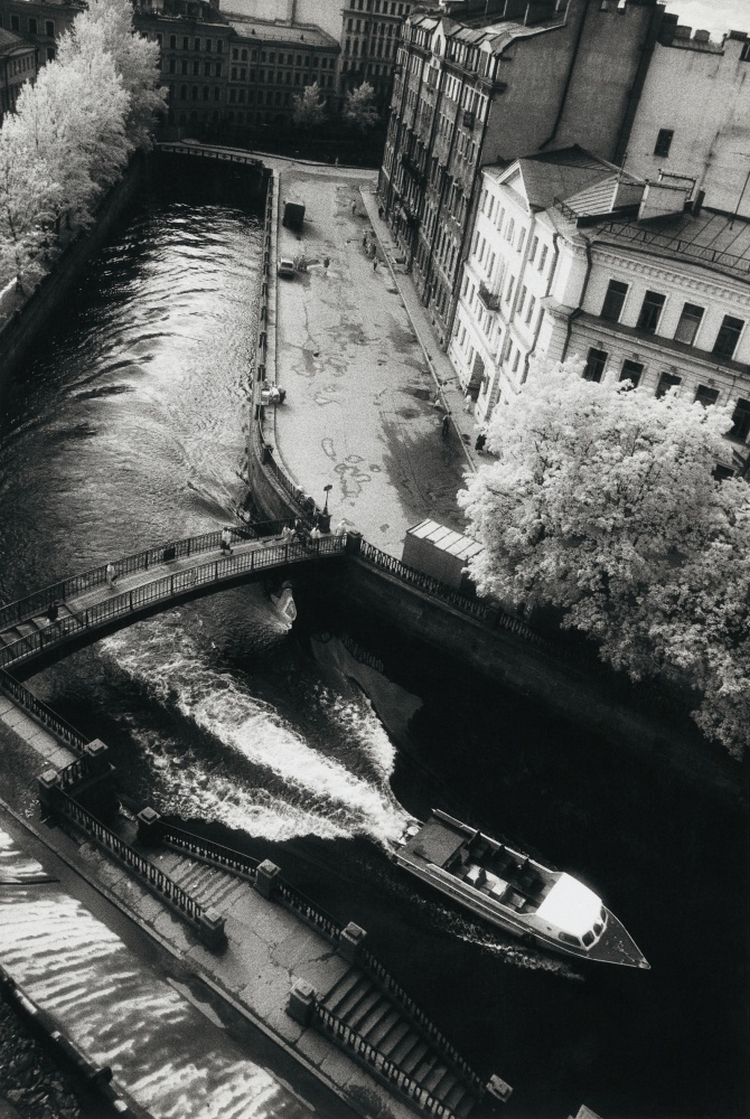

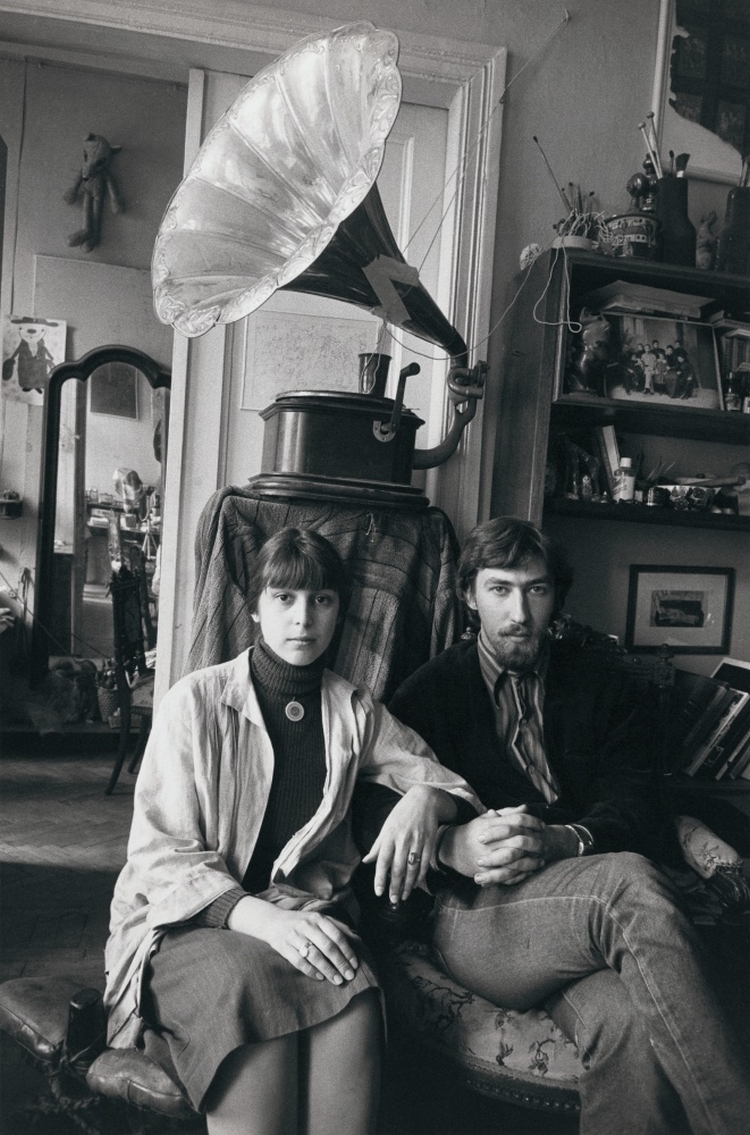

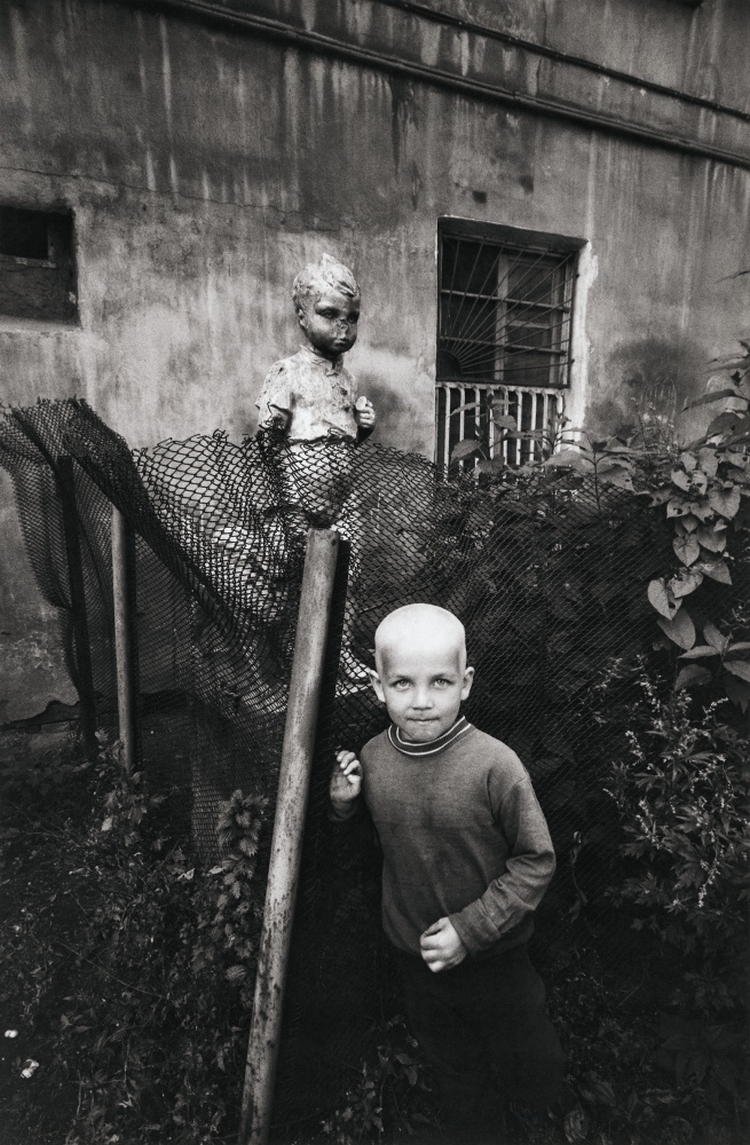

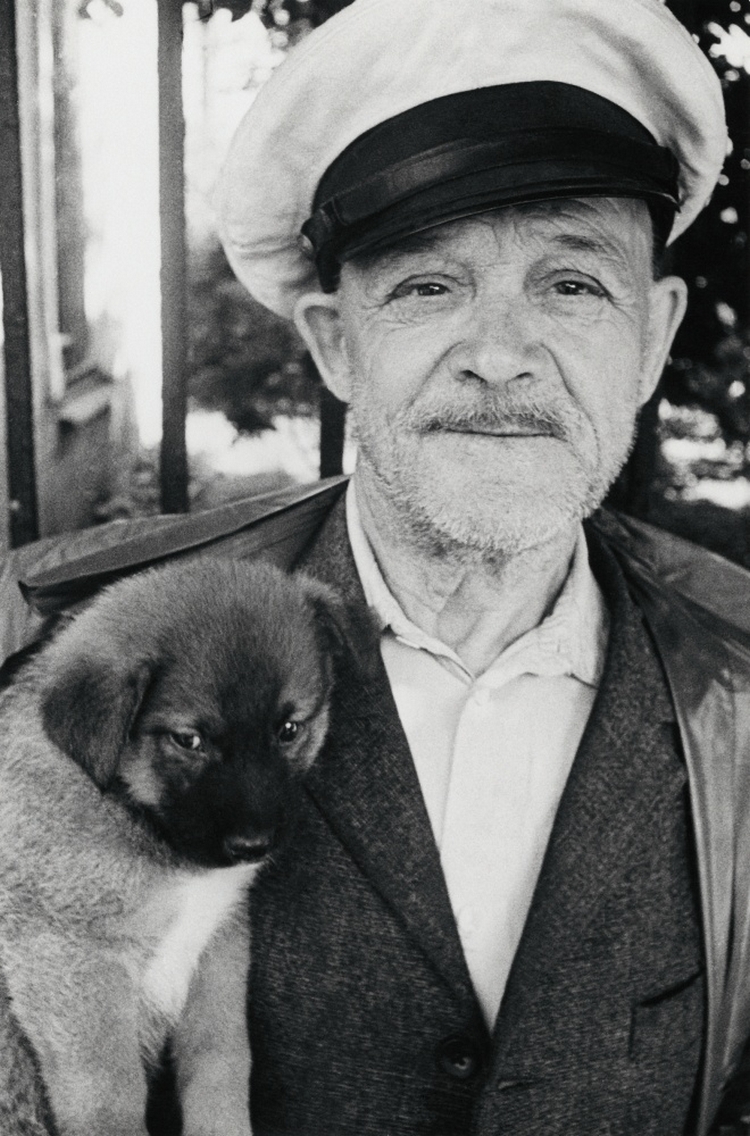

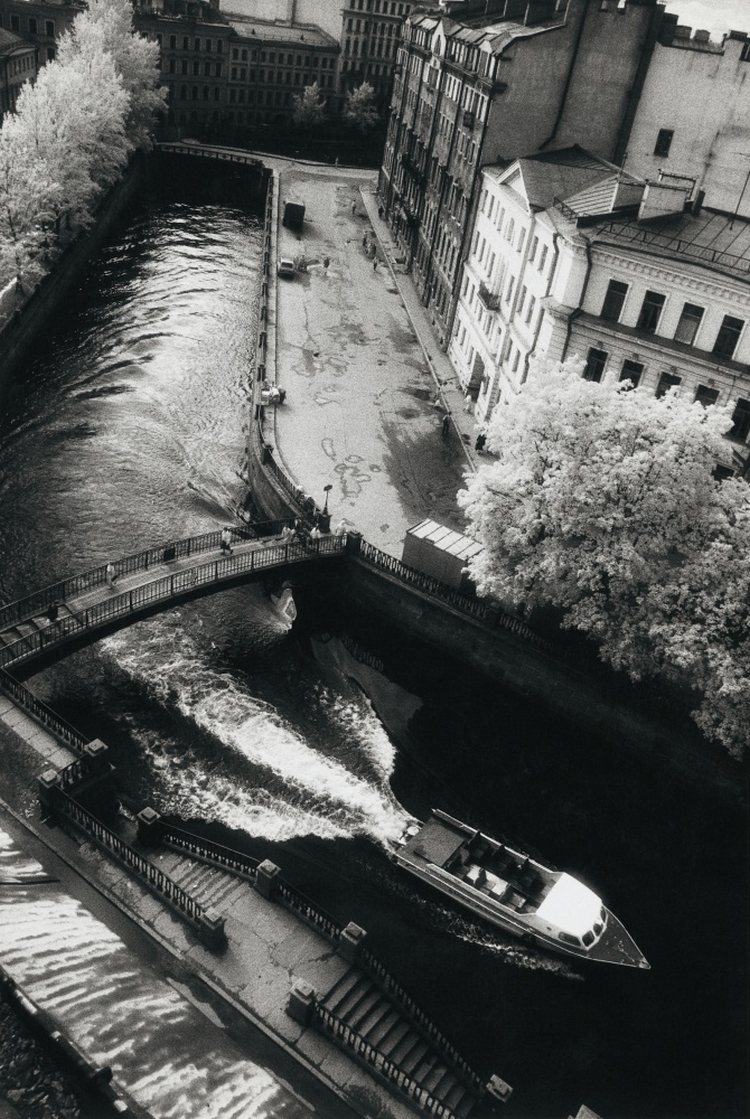

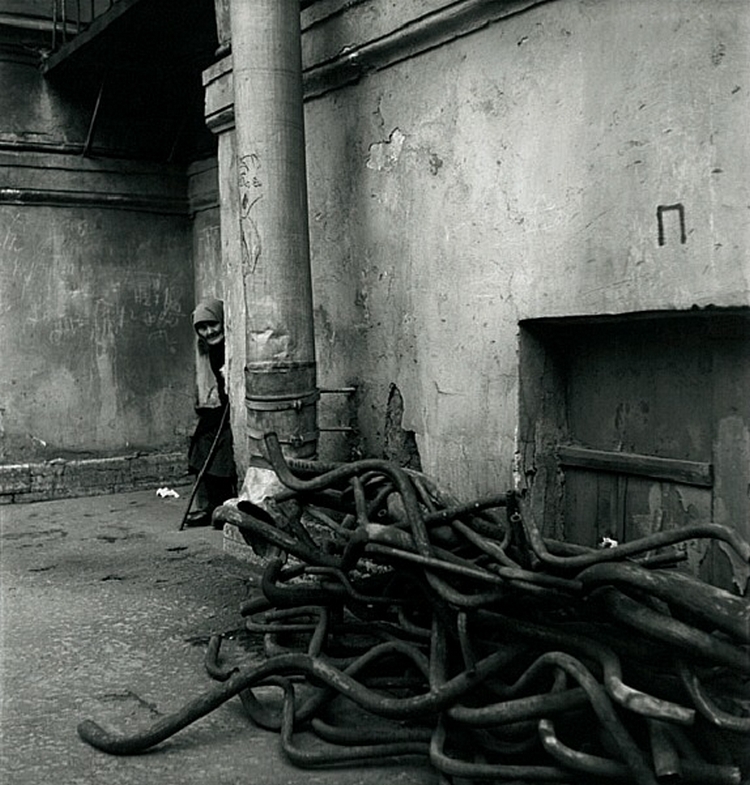

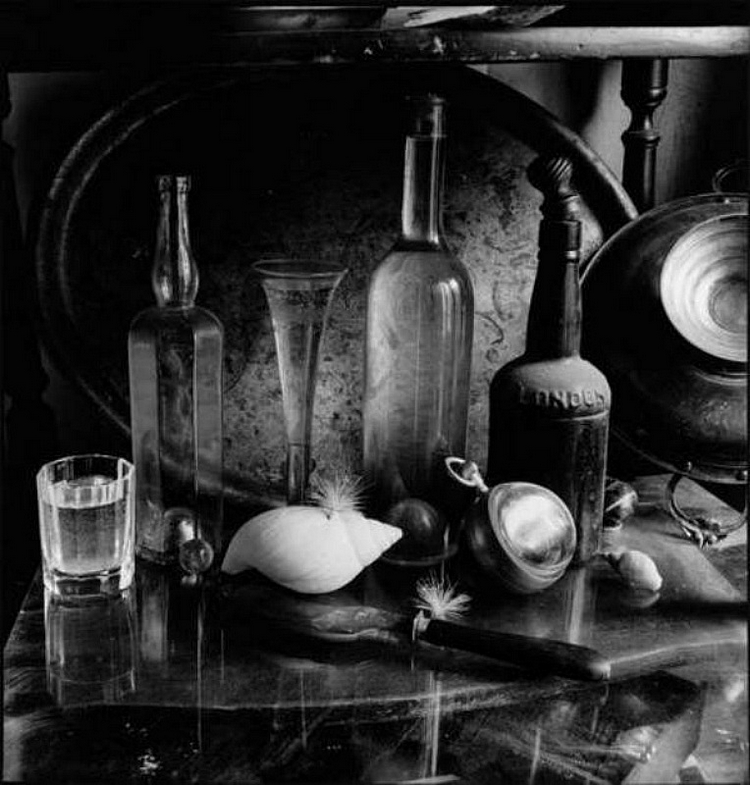

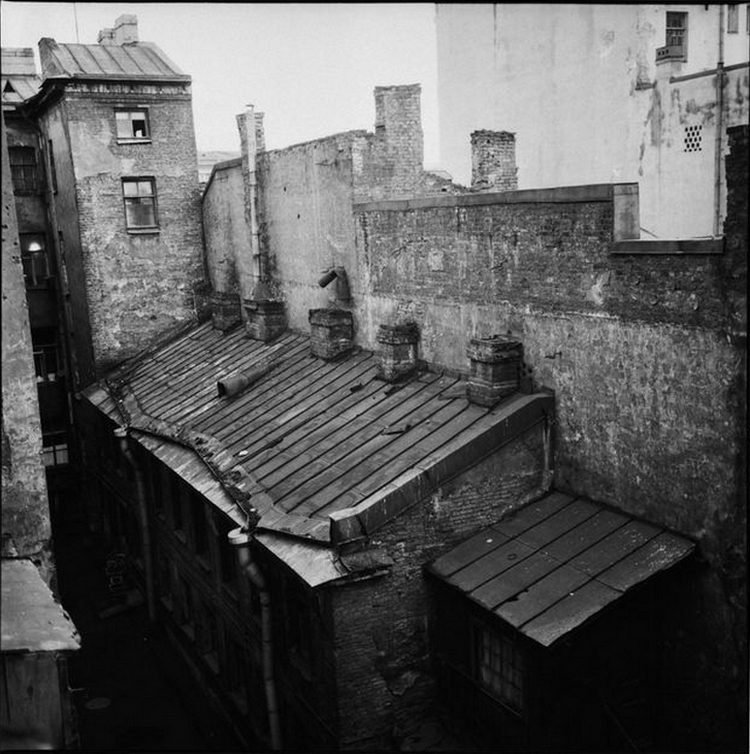

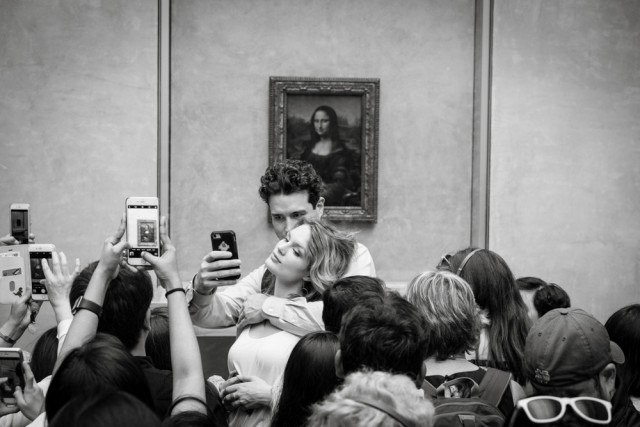

Борис Смелов – классик фотографии, певец петербургской романтики, мастер городского пейзажа, натюрморта и портрета. Созданный им образ города на Неве стал самым выразительным высказыванием о Санкт-Петербурге в конце прошлого века, сопоставимым с поэзией Бродского.

Все работы Бориса Смелова объединяет единая тема – Ленинград (Санкт-Петербург). Он фотографировал днём и ночью, экспериментировал с инфракрасной плёнкой, искал свои ракурсы, блуждая по улицам или лазая по крышам и чердакам. Чтобы оживить город, уделял внимание и его людям.

Отвечая на вопрос о том, есть ли качество, которым непременно обладает удачная фотография, Смелов сказал:

Есть. В ней должна быть Тайна. Иначе будет утеряна многозначность её восприятия.

Автопортрет с сигаретой, 1993 год.

Борис Смелов полагал, что его работы были бы беднее без его любви к философии Достоевского, живописи Ван Гога и музыке Моцарта.

Я считаю себя представителем эмоциональной, интуитивной фотографии и, снимая, больше доверяю своим чувствам, чем предварительным замыслам. Но вместе с тем, не сочтите это за мистику, многие фотографии мне снились, и потом, порой спустя годы, я вдруг видел их воочию. И счастье, если в такие моменты камера и плёнка были со мной.

Звук гобоя, 1972 год.

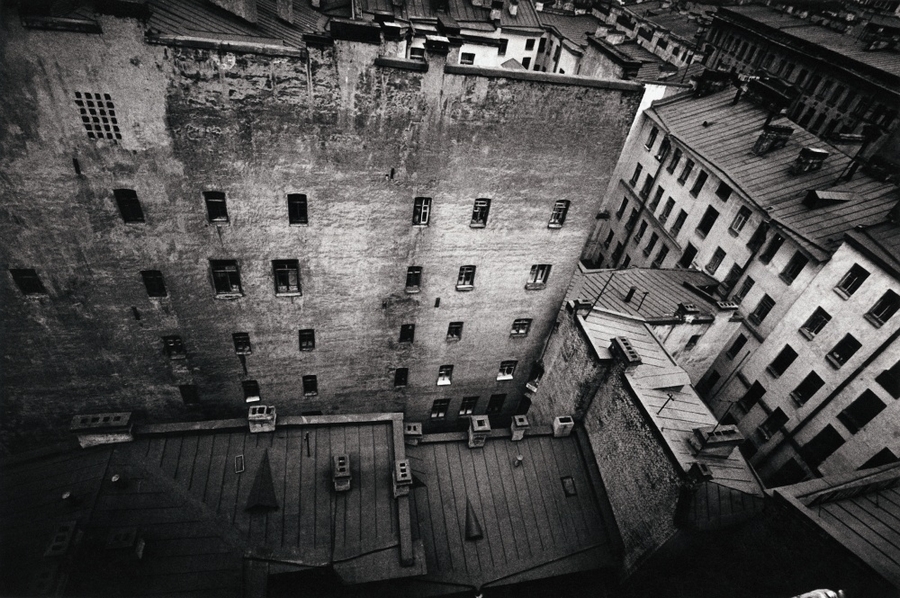

Взгляд вниз, 1975 год.

Николаевский мост, 1995 год.

Натюрморт.

Рыбак, 1985 год.

Путь в тумане, 1985 год.

Сумерки, 1983 год.

Академия художеств – усыпальница талантов, 1985 год.

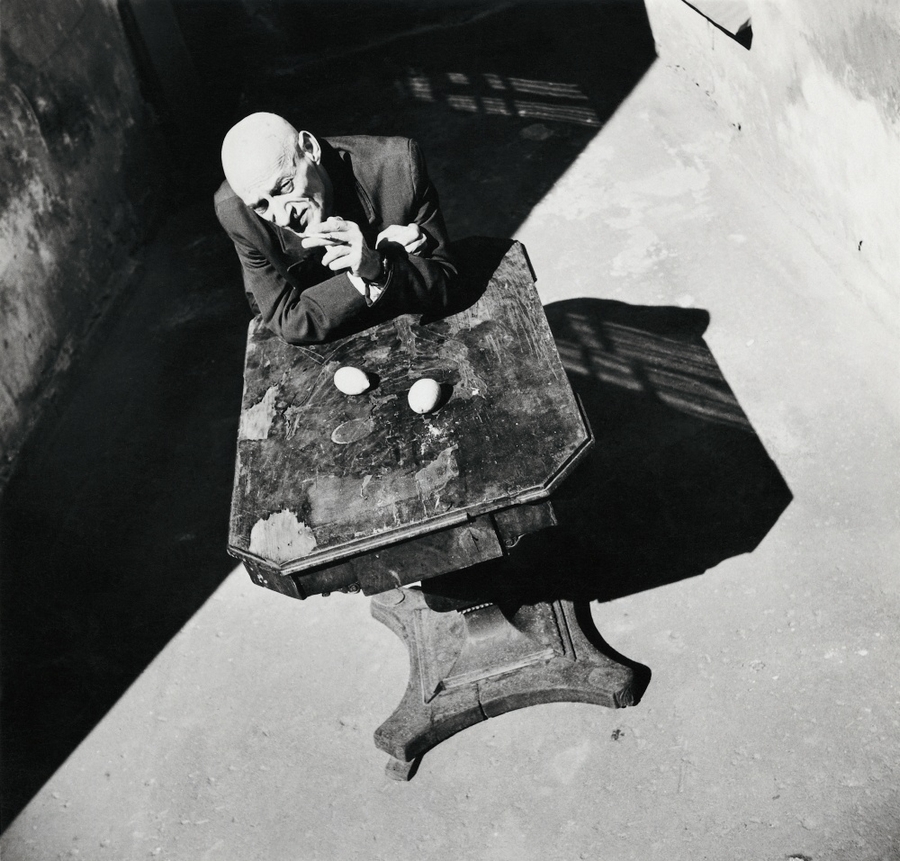

Любитель кислого, 1975 год.

Белый кот, 1993 год.

Пятнистые лилии, 1987 год.

Вид во двор, 1975 год.

Чета Флоренских, 1981 год.

Фонтанка зимой, 1987 год.

Серебряный мальчик, 1995 год.

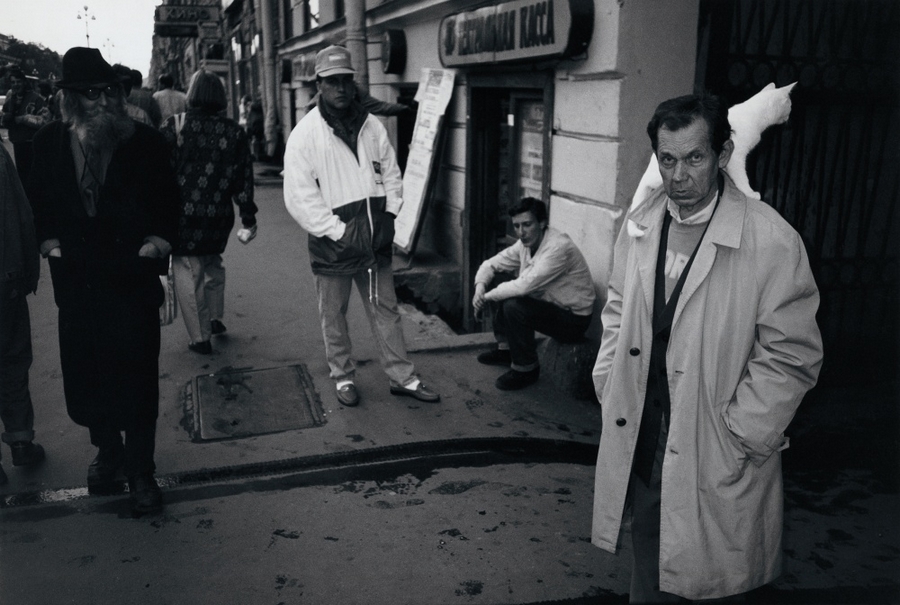

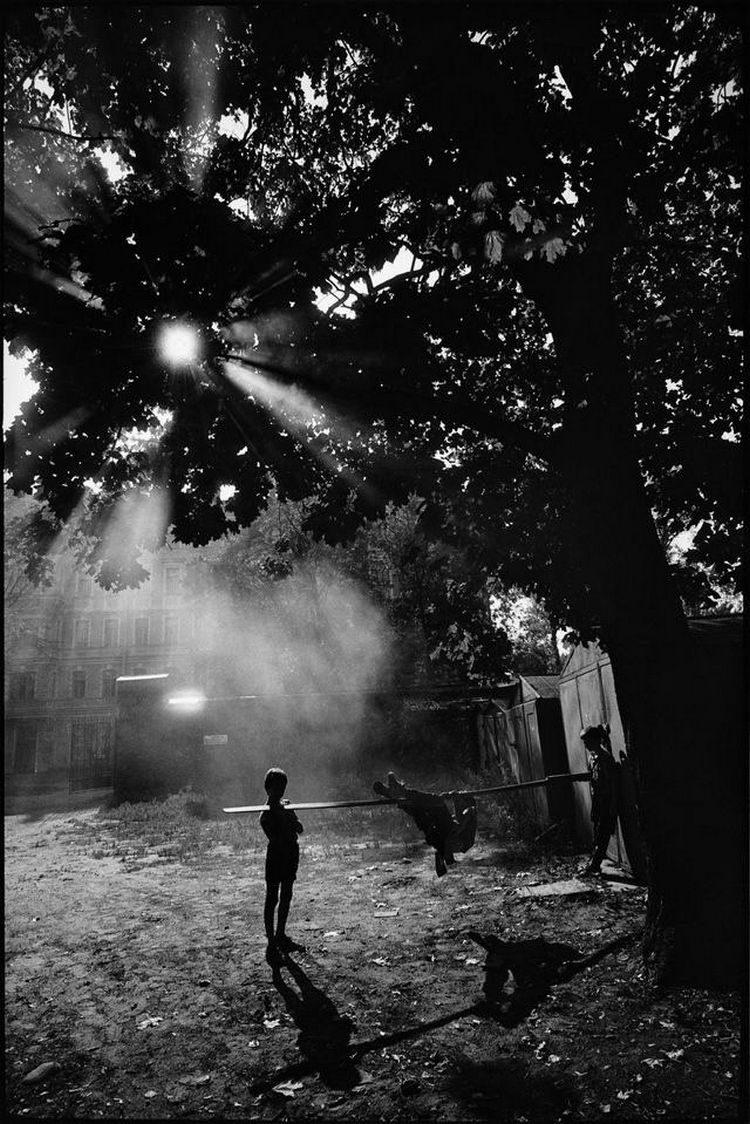

Продавец щенка, 1972 год.

Сенной мост, 1993 год.

Исаакий ночью, 1992 год.

Голубь, 1975 год.

Сенека, 1970 год.

Утро в Летнем саду, 1972 год.

Сновидение II, 1970 год.

Домик в Коломне, 1976 год.

Сновидения, 1973 год.

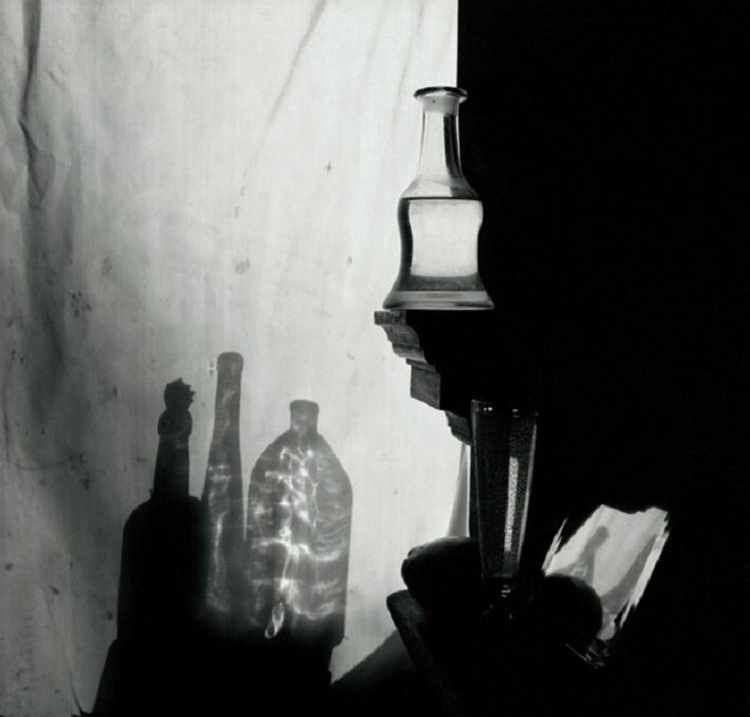

Натюрморт.

Аполлон с пауком, 1978 год.

Натюрморт.

Весенняя охота на лягушек, 1995 год.

Вид во двор, 1975 год.

У гаражей, 1980-е.

Натюрморт с тенями.

Снегопад, 1997 год.

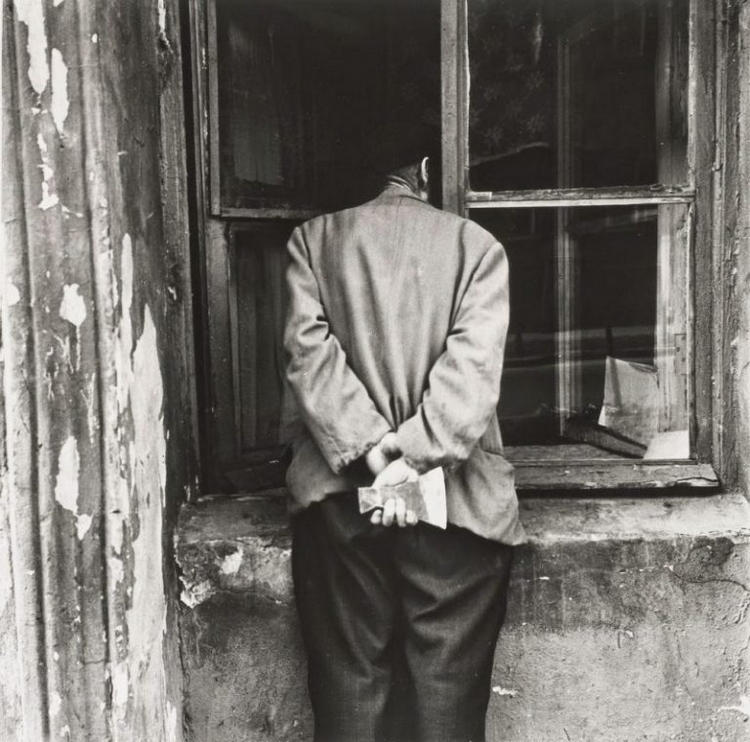

Человек с топором, 1975 год.

Человек с ведром, 1973 год.

Львиный мостик с прохожим, 1982 год.

Мучной мостик, 1978 год.

|

|

50 ЛЕТ АЛЬБАТРОСА. L-39 |

Разработка и выпуск авиатехники всегда считались одним из козырей государств, лидирующих на мировой арене. Однако есть и несколько небольших стран, в которых появились на свет машины, занявшие достойное место в истории авиации. Среди них - Чехо-Словакия, разделившаяся в конце прошлого века на независимые Чехию и Словакию. В послевоенный период "коньком" ее авиапрома стали реактивные учебно-тренировочные и учебно-боевые самолеты. Наш рассказ - об элегантном L-39 Albatros, который стал одним из самых массовых реактивных УТС, занимая по количеству выпушенных машин почетное четвертое место в мире после американского Т-33, советского МиГ-15УТИ и своего соотечественника L-29 Delfin.

Созданный в 1956 г. L-29 Delfin был признан победителем в конкурсе на реактивный учебно-тренировочный самолет для стран Организации Варшавского договора (ОВД). Он ознаменовал новую эпоху в обучении летчиков, оказался весьма простым в пилотировании и неприхотливым в эксплуатации, быстро полюбился авиаторам. Вместе с тем. машине был присущ ряд недостатков, а попытки их устранить показали, что у -Дельфина" невелик потенциал для модернизации. К тому же. быстрое развитие авиации выдвигало новые требования к подготовке молодых летчиков. Так возникла необходимость в новом УТС.

L-29 После победы "Дельфина" в конкурсе создание самолетов подобного класса стало среди стран-членов Совета экономической взаимопомощи прерогативой Чехо-Словацкой Социалистической Республики (ЧССР). Там и начались работы над новой машиной. Официальным заказчиком выступило Министерство национальной обороны (MHO) страны. К выработке требований на нее военные приступили уже в 1963 г. Работа шла в сотрудничестве с союзниками, в первую очередь с будущим основным заказчиком - Министерством обороны СССР. 10 января 1964 г. было выдано предварительное техзадание на новую систему обучения летчиков. В частности, требовалось при сохранении положительных качеств "Дельфина" обеспечить более высокую тяговооружениость и надежность при эксплуатации с грунтовых ВПП Взлетная масса ограничивалась 3400 кг. Указывалось, что максимальная скорость полета может не превышать 700 км/ч. Особое внимание обращалось на то. чтобы кабины инструктора и обучаемого были подобны кабинам боевых самолетов. Задание получил коллектив, которым руководил главный конструктор Ян Влчек из Vyvojovy a zkusebni letecki ustav (Научно-исследовательский авиационный институт - НИАИ) в Летнянах. входивший тогда в состав объединения Центральночеикжие заводы Летняны. Ведущим конструктором проекта стал Карел Длугы. Новый УТС предполагалось использовать для всех видов летной подготовки в училищах, включая первоначальную Но в какой-то период у заказчиков появилась альтернативная концепция, предусматривавшая получение курсантами основных навыков профессии на "Дельфине", а затем повышение квалификации на новой машине, способной развивать скорость порядка М=1-1.2. Конструкторы стали прорабатывать такой самолет, ему даже присвоили официальное обозначение L39M1 (в заводской документации также использовалось наименование Machtrener) Однако в конечном итоге у заказчиков возобладала первоначальная линия на единый дозвуковой самолет. 15 июля 1964 г. было выдано окончательное техзадание на УТС. за которым утвердили название L-39 Albatros. Полтора года спустя работу по созданию нового самолета передали народному предприятию Aero Vodochody. Это был новейший чехословацкий авиазавод, построенный в 1953 г. возле деревни Водоходы, в 20 км на север от Праги. С тех пор там шло серийное производство реактивных самолетов, как советских лицензионных, так и созданных в ЧССР. МиГ-15 различных модификаций: МиГ-19С. МиГ-21Ф-13 и L-29. В "Водоходы" перебрался и Влчек со своим коллективом.

Полноразмерный макет L-39

С самого начала Влчек остановился на классической схеме свободнонесущего низкоплана с трехстоечным убираемым шасси, размещением инструктора и обучаемого один за другим. Для "Альбатроса" было выбрано трапециевидное крыло с профилем NACA-64. Самолет решили оснастить стойками шасси повышенной прочности, что характерно для всех УТС Для зашиты двигателя от попадания посторонних предметов воздухозаборники расположили по бокам фюзеляжа над крылом. Чтобы обеспечить освоение курсантами основ боевого применения, на машине предусмотрели установку двух подкрыльевых узлов подвески вооружения. Хорошо были продуманы вопросы наземного обслуживания самолета, в частности, размеры и расположение эксплуатационных люков выбирались так. чтобы максимально облегчить труд технического персонала. Много внимания было уделено выбору силовой установки. С точки зрения надежности напрашивалось применение двух двигателей. Однако это вело к увеличению массы машины, усложняло эксплуатацию, повышало расход топлива и т.п. Эти минусы убедили Влчека в достаточности одного двигателя, тем более, что степень надежности новых ТРД была уже весьма высокой. Что касается типа самого двигателя, то первоначально предполагалось установить чешский М-720 (заводское обозначение Walter Orion) тягой до 2500 кгс. над которым работало пражское предприятие Motorlet. Советская сторона настаивала на применении двухконтурного двигателя АН-25 тягой в 1450 кгс. создание которого завершалось в ЗМКБ Прогресс (Запорожье) под руководством А.Г. Ивченко. В конечном итоге выбор сделали в пользу второго варианта, и причиной этого стали не только требования "старшего брата". Все-таки пражский Орион был великоват для легкого УТС. а кроме того, после стендовых испытаний стало ясно, что его доводку быстро завершить не удастся. В 1964-66 гг. в аэродинамических трубах НИАИ был проведен большой объем продувок моделей в масштабах 1:4. 1:5 и 1:25. По их результатам окончательно определили форму крыла в плане, конфигурацию воздухозаборников и т.п. В феврале 1967 г. был готов деревянный макет самолета, и приступила к работе макетная комиссия. В том же году начались продувки изготовленной в Летнянах модели (масштаб 1 6.5) в скоростной и штопорной трубах подмосковного ЦАГИ. Продолжались подобные работы и в Чехословакии. К концу 1968 г. весь комплекс аэродинамических исследований завершился. Тем временем на "Моторлете" шла подготовка к лицензионному производству советского двигателя, который получил местное обозначение AI-21W (W - Walter) Для начала было решено изготовить небольшую установочную серию таких двигателей. Несколько экземпляров из нее прошли испытания на стенде в Праге, а также на летающей лаборатории Ил-28 в НИАИ. Так как исходный АИ-25 развивал недостаточную тягу, чешские специалисты приступили к его модернизации. Их изделие получило название Walter Titan, однако вскоре работы под давлением советской стороны прекратили. Решено было на серийные машины устанавливать двигатели более совершенной модификации АИ-25ТЛ тягой 1720 кгс. поставку которых возложили на Запорожский моторостроительный завод (ныне - ОАО Мотор Сич). На Альбатросе предусматривалась установка катапультного кресла VS-1. разработанного в НИАИ Иржи Матейчком. Помимо стреляющего механизма, кресло должно было оснащаться ракетным ускорителем, позволявшим производить катапультирование из самолета, движущегося по земле. В 1967 г. водоходовцы изготовили несколько макетов VS-1 и начали их наземные испытания. В следующем году выпустили несколько прототипов кресла, получивших обозначение VS-1B. Они не оснащались ускорителями, так как разработка этого агрегата отставала от графика. Тогда же начались их испытания на летающей лаборатории МиГ-15УТИ, с которой провели 50 катапультирований. Они показали, что кресло позволяет безопасно покинуть самолет на высоте не менее 300 м, и его можно использовать на опытных образцах L-39 Помимо этого, проводились отработки других систем "Альбатроса": электрической, гидравлической, противопожарной, кондиционирования кабины. БРЭО и др. Для проведения испытаний решили построить сразу 7 прототипов "Альбатроса". Из них пять: Х-02. Х-03. Х-05. Х-06. Х-07 предназначались для летных испытаний, а Х-01 и Х-04 - для статических и усталостных. Головным предприятием выступали "Аэро-Водоходы". где изготавливали носовую и среднюю части фюзеляжа, а также вели окончательную сборку. Завод Let в Куновицах занимался крылом, а пражский Rudy Lelov отвечал за хвостовую часть фюзеляжа и оперение.

Прототип L-39 (X-02)

Весной 1968 г. был готов планер прототипа Х-02. Как раз в это время республику захлестнули бурные события Пражской весны, шокировавшие большинство лидеров государств социалистического лагеря, и прежде всего - Советского Союза. "Разгул демократии" в ЧССР было решено прекратить с помощью военной силы, и в августе по улицам Праги уже грохотали танки стран ОВД. Местное население сопротивления практически не оказало, хотя отношение к оккупантам было враждебным. Может показаться странным, но на темпах развития программы L-39 эти потрясения сказались мало. К середине осени на Х-02 в основном завершился монтаж оборудования и систем. Так как запорожцы с поставкой АИ-25ТЛ запаздывали, на самолет установили двигатель AI-25W. 25 октября состоялась выкатка машины. Начались ее наземные испытания на заводском аэродроме, в ходе которых особое внимание уделялось работе силовой установки, шасси, системы управления, механизации крыла. Их проводил шеф-пилот "Водоходов" Рудольф Духонь. 28 октября самолет трижды разгонялся до скорости 175 км/ч с отрывом носового колеса. Пилот отметил приятное поведение машины, эффективность тормозов, а также неожиданно хороший обзор из кабины. После устранения некоторых замечаний "Альбатрос" подготовили к первому полету. На его бортах была нанесена гражданская регистрация ОК-32 (затем измененная на ОК-180, а позднее на военный бортовой N9 3802). 4 ноября в 9.15 Духонь впервые поднял самолет в воздух. Взлет происходил без выпуска закрылков. Их эффективность летчик опробовал на высоте в 1000 м и выяснил, что с выпущенной механизацией крыла машина держится в воздухе на скорости всего 160 км/ч. В ходе первого полета также опробовалась работа тормозных щитков, системы уборки-выпуска шасси, поведение двигателя на разных режимах. Посадка производилась с закрылками во взлетной конфигурации. Полет длился 35 минут. Буквально через 10 минут после приземления Духоню пришлось вновь поднимать новинку в воздух. Дело в том. что на предприятие прибыли представители верховной власти страны, для которых устроили небольшое авиашоу с показом одиночного и группового пилотажа "Дельфинов". "Альбатрос" в сопровождении одноместного L-29A сначала прошел на небольшой высоте и малой скорости с выпущенными тормозными щитками и с зажженными посадочными фарами. Затем последовал ряд скоростных проходов, завершившихся эффектным набором высоты с выполнением боевого разворота. Все это произвело самое благоприятное впечатление на высоких гостей. После этих полетов Х-02 вернули в цех. где выполнили небольшую доработку системы управления. 2 декабря состоялся показ самолета представителям заказчика. При этом проявился знаменитый "генеральский эффект": после 12-минутного полета Духонь совершил посадку и выполнил столь энергичное торможение, что лопнул левый пневматик. однако машина осталась на полосе и не пострадала. В целом испытания шли по намеченной программе. Выполнялись полеты на больших углах атаки, сваливания, а также отработка некоторых фигур высшего пилотажа. Проводились эксперименты по использованию противоштопорного парашюта в качестве тормозного, показавшие недостаточную эффективность нововведения. Выполнялись взлеты и посадки на травяной полосе аэродрома НИАИ в Летнянах. В один из дней подтвердилась хорошая управляемость "Альбатроса": самолет совершил в Водоходах удачную посадку при боковом ветре с порывами до 10-14 м/с. Периодически полеты прерывались для проведения очередных доработок. Например, была введена в строй система кондиционирования воздуха в кабине, а к весне 1969 г. на самолете установили новые корневые зализы крыла. К тому времени работа силовой установки вызывала все большую обеспокоенность. В одном из полетов произошло несколько кратковременных помпажей. а 19 марта во время после-штопорного пикирования двигатель вообще вышел из строя. Проявив незаурядное мастерство. Духонь успешно посадил аварийную машину на аэродроме Прага-Кбелы. Оказалось, что разрушились лопатки турбины. Очевидно, разлетевшиеся осколки нанесли серьезные повреждения, во всяком случае, чешские источники говорят, что после этого полета испытания Х-02. который провел в воздухе всего 10 ч 51 мин. решили завершить. Несмотря на этот инцидент, шеф-пилот "Водоходов" в своем отчете писал, что "общее впечатление о самолете очень хорошее". Прежде всего, он отметил "легкую, без особенностей" посадку и замечательную маневренность машины, указав, что "после доводки пилотажные свойства... будут выдающимися". 4 мая 1969 г. Духонь поднял в воздух прототип Х-03. который также был оснащен двигателем AI-25W. На его борту последовательно наносились обозначения РОЗ. ОК-23. ОК-180 и No. 0503. Самолет отличался размерами корневых зализов крыла, наличием боковых окон подпитки двигателя и переставным стабилизатором. До 28 мая на этом самолете завершили программу заводских испытаний, для чего потребовалось налетать еще 6 ч. Затем -тройку- передали для продолжения программы испытаний в НИАИ. Здесь ею. кроме -водоходовцев" Духоня и Ю. Шоу-ца. занимались летчики института Ю. Кунц и А. Освальд. Вновь не обошлось без происшествий. В ходе одного из полетов был сорван фонарь задней кабины, который едва не задел хвостовое оперение. Сидевший в этой кабине инженер-испытатель хоть и пережил весьма неприятные моменты, но физически не пострадал, а пилотировавший самолет Духонь успешно посадил машину.

Прототип L-39 (X-05) 23 сентября взлетел Х-05 (ОК-25. ОК-184. 3905 и ОК-008). которым управлял все тот же Духонь. Машина была оснащена двигателем того же типа, что и ее предшественники, однако отличалась от них измененной конструкцией воздухозаборников, формой корневых зализов крыла и наличием двух подкрыльевых узлов подвески вооружения. В ходе первых восьми полетов исключительное внимание обращалось на работу силовой установки. Затем в октябре исследовали поведение самолета на минимальных скоростях и снова столкнулись с помпажами двигателя. В это же время чехи занялись реанимацией Х-02. который решили оснастить доработанным AI-25W. более совершенной системой кондиционирования, а также новыми воздухозаборниками. Очевидно, эти изменения не привели к желаемому улучшению в работе силовой установки, и в феврале-апреле 1970 г. эксперименты по модернизации воздухозаборников продолжили. На "двойке" и "пятерке" их удлинили на 320 мм. площадь поперечного сечения увеличили на 20% и дополнили боковыми окнами подпитки двигателя. Полеты показали, что эти усовершенствования положительно сказались на устойчивости работы двигателя, однако полностью избавиться от помпажных явлений не удалось. В частности, они стали проявляться на большой высоте, после чего на воздухозаборниках заделали боковые окна. Несмотря на капризы силовой установки, испытания шли в весьма высоком темпе. В феврале-марте на "тройке" выполнили 94 полета. В апреле на Х-05 исследовали поведение самолета при выполнении комплекса фигур высшего пилотажа. В одном из полетов летчик Шоуц достиг таких перегрузок, что деформировалась верхняя обшивка крыла. Самолет пришлось поставить на ремонт Крыло отправили для восстановления на завод в Куновице, а на самом Х-05 заменили двигатель, отработавший 50 часов В июле полеты возобновились. В очередной раз двигатель поменяли в конце августа. В конце октября - начале ноября на этой машине провели 16 полетов на изучение штопора. Выполнив в обшей сложности 78 витков, летчики пришли к заключению, что из штопора самолет выводится легко, еще до завершения первого витка. В ходе этой программы немало неприятностей доставил двигатель, который пришлось менять дважды. В обшей сложности до конца 1970 г на Х-05 выполнили 159 полетов.

Прототип L-39 (X-06) 28 апреля Шоуц поднял в воздух Х-06 (ОК-186. No.3906. Ок-184). Машина отличалась новыми воздухозаборниками, а также вспомогательной силовой установкой Saphir 5. выпускаемой по лицензии французской фирмы Turbomeca на заводе в Велкей Битеши. 1 июля самолет подвергся незапланированному испытанию. У него не вышла левая опора шасси, летчик-испытатель Властимил Давид несколько раз попытался убрать-выпустить стойки, но застрявшая "нога" оставалась на месте, и тогда он произвел удачную посадку на "брюхо". Расследование происшествия показало, что всему виной был заводской брак.