-Музыка

- Туман

- Слушали: 1313 Комментарии: 10

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Кого назначили «кумиром» |

Популярный в России писатель Захар Прилепин побывал недавно на Международной книжной ярмарке в славном германском городе Франкфурте. На этом книжном «базаре», крупнейшем в Европе, он обнаружил, что стенд России находился совсем рядом с украинским. И все бы ничего, поскольку любители книги в вышиванках сделали вид, что Прилепина в упор не узнают. Но в один прекрасный момент они вдруг явились все скопом на стенд России с плакатом «Свободу Сенцову!» и, как пишет Прилепин, переводчица, работавшая на российском стенде, «в эту историческую минуту оставила на минуту своё рабочее место, присоединилась к украинцам и постояла с ними в знак солидарности. Потом опять вернулась на своё рабочее место».

«Вот что значит – свободная страна, – с иронией резюмировал Прилепин. – Вообразите себе такую ситуацию: украинский стенд, там сидит переводчица с украинского на немецкий, приходит российская делегация с плакатами: «Хватит бомбить Донбасс!». И тут украинская переводчица встаёт и присоединяется к русским (и донецким). Стоит с ними, скандирует, а потом садится и продолжает как ни в чем не бывало переводить... Думаю, её бы покромсали на сувениры в течение часа. А у нас – ничего. Ну, у человека такие взгляды, – вот примерно так, кажется, решили российские организаторы. Никто и слова не сказал ей. Мордор, словом. Страна холопов на брюхе. Выдавливает из себя раба. Что там ещё, я забыл…»

Наш Захар, конечно, остер на язык, и судит метко, бьет в точку, но мы-то, зачем его здесь процитировали? А потому, что и в Петербурге скоро аналогичное культурное событие – Международный культурный форум, который пройдет в ноябре. Важное событие, организованное при поддержке министерства культуры и правительства РФ.

Однако Прилепин, которого во Франкфурт немцы пригласили, как самую большую знаменитость в писательском мире из России, в программе питерского Форума не фигурирует. Хотя, как известно (и не только немцам), он на сегодня – один из самых популярных писателей в России.

Кого нет на Форуме

А кого же из российских писателей на этот форум, который готовится с большой помпой, как самое знаковое культурное событие в стране пригласили? Чье творчество там будут нынче обсуждать? Не будем говорить за весь Форум – там много разных секций, посвященным практически всем известным музам, а остановимся только на секции «Литература и чтение». Казалось, в центре внимания публики и писателей там должно было оказаться творчество таких гигантов русской литературы, как Лев Толстой, Иван Тургенев или Максим Горький, чьи юбилеи отмечаются в этом году: Льву Толстому – 190 лет, Тургеневу – 200, Горькому – 150. Нет, ничуть не бывало! Этих известных всему миру имен, которыми гордится Россия, в программе секции «Литература и чтения», которую уже разослали по интернету, вообще нет.

Может, тогда организаторы Форума заметили юбилеи других знаменитых в России поэтов, писателей и критиков? В этом году – 145 лет Михаилу Пришвину, 165 лет – Владимиру Короленко, 190 лет – Николаю Чернышевскому, 80 лет – легендарному поэту и барду Владимиру Высоцкому, наконец! Но нет, оказываются и этих знаменитостей устроители праздника культуры в Петербурге не заметили. Их тоже в программе нет.

Но может, они обратили тогда внимание на лучезарный Запад? Ведь в этом году там тоже богатый «урожай» юбилеев литературных корифеев: Байрон. Стендаль, Эрих Мария Ремарк, Джордж Оруэлл, Франц Кафка, Ганс Гофман. Но нет, их имен в программе форума в Петербурге тоже нет!

Так кто же, кто тот счастливец, тот «литературный маяк», которого сочли достойным представлять всю русскую и мировую литературы на Международном культурном форуме в столице культуры России, коем себя сегодня позиционирует Петербург?

А это… Дмитрий Львович Быков! Который, как видно, для организаторов Форума и Лев Толстой, и Тургенев, и Байрон в «одном флаконе». Именно ему посвящено одно из главных мероприятий в секции «Литература и чтение», где он будет представлять свой новый сборник стихов «Дембель».

Да, да именно Быкову – одному из самых отпетых русофобов, которого определенная часть публики, из тех, в частности, кто стояли во Франкфурте на российском стенде с плакатом «Свободу Сенцову!», считает своим литературным кумиром. Получается, что так считают и организаторы форума.

Не знаем, будет ли на нем Быков стоять с плакатом в поддержку украинского террориста, но то, что он входит в число тех, кто требует Сенцова освободить и о такой своей позиции открыто заявляет – это, как говорится, медицинский факт. В свое время в интервью журналу «Собеседник» Быков заявил: «От нас требуется одно – не дать закрыть Сенцова. Впрочем, я надеюсь, мы и не дадим». Надеялись либералы и на Украине зря. Российская Фемида сурово наказала того, кто готовил на территории нашей страны теракты, а его подельники уже начали их осуществлять.

Леонардо отдыхает…

Литератор Быков делал и другие громкие заявления, которые показывают, что его поддержка государственными структурами, пригласившими его на организованный ими Форум, выглядит, мягко говоря, странной. Так в интервью петербургской интернет-газете «Фонтанка» этот литератор заявил: «Позитивной программы у нынешней русской идеи нет никакой. Кроме того, что мы самые добрые, поэтому всех сейчас убьем». Так он, по сути, солидаризировался с западными пропагандистами, денно и нощно уверяющими, будто Россия вторглась на Украину и «начала там всех убивать».

Хотя внешне Дмитрий Львович Быков добродушен, вальяжен, улыбчив, всегда шутит и острит. Посмотришь на него – ну, вылитый Измаил Александрович Бондаревский, описанный Михаилом Булгаковым в его бессмертном «Театральном романе».

Вспомним: «Добротнейшей материи и сшитый первоклассным парижским портным коричневый костюм облегал стройную, но несколько полноватую фигуру Измаила Александровича. Белье крахмальное, лакированные туфли, аметистовые запонки. Чист, бел, свеж, весел, прост был Измаил Александрович. Зубы его сверкнули, и он крикнул, окинув взором пиршественный стол: «Га! Черти!».

Насчет аметистовых запонок у Д. Быкова не скажем, на близком расстоянии его костюм не исследовали, а так, манерой вести себя и прочими непринужденными ухватками он очень и очень похож, просто рубаха-парень, душа нараспашку. Не кричит, не грозит кулаками, не брызжет в ярости слюной, как это делали и делают отдельно взятые российские либералы. Не поносит открыто национальный гимн России, как Людмила Улицкая. Не корчится при виде георгиевских ленточек, как Евгения Альбац. В своих стихах, памфлетах, иронических заметках, которыми он наводнил газеты и журналы, в выступлениях по радио и телевидению Д. Быков ловко показывает фигу в кармане.

Для некоторых сограждан Д. Быков вообще – кумир. Вот как о нем отзывается читатель Юрий Язовских: «Это один из самых талантливых русских писателей, если не самый. Он пишет так складно и ладно, на таком образцовом русском языке, что и сам Лев Николаевич мог бы почувствовать себя графоманом после прочтения быковских творений». Нет, и этого мало: «Мне кажется, что даже великий Леонардо – это интеллектуальный пигмей на фоне нашего Дмитрия Львовича». Может, к такой оценке и прислушались организаторы петербургского Форума?

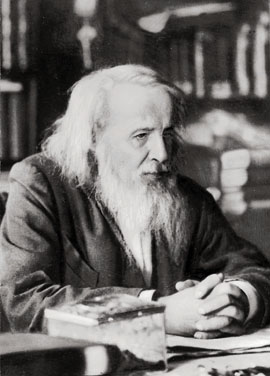

Все в жизни у Дмитрия Львовича складывалось самым наилучшим образом. В школе он был круглым отличником. Окончил престижный факультет журналистики МГУ. Стал преподавать в московских школах литературу и историю советской литературы, работать в журналах. Дорос до профессора кафедры мировой литературы и истории элитнейшего МГИМО МИД России. Как автора его всюду привечали, печатался он и печатается во множестве газет и журналов, выступает по радио и телевидению, есть у него собственные программы. Получил множество литературных премий.

Куда там, некий Леонардо! Впрочем, как и многие из тех, кого мы всегда считали нашими великими писателями, которых не сочли достойными упоминания на Культурном форуме в Петербурге. Впрочем, он и сам считает, что им до него – далеко. Так, выступая в эфире «Дождя», Быков заявил, что литературный шедевр Льва Толстого «Война и мир» – плагиат. «Толстой не писал «Войны и мира», он пользовался черновиками другого писателя», – объявил «российский леонардо». В адрес гениального романа Шолохова «Тихого Дона» небрежно обронил, будто это «секс, экшн и фантастика». А о Максиме Горьком выразился так: «…у Горького особый нюх на патологическое, кровавое, жестокое или уродливое, – иногда, впрочем, и на смешное, но не забавное и невинное, а пугающе-гротескное. Чего у него не отнять, так это яркости: по страницам его прозы тянется небывалый парад уродств, извращений и зверств, изощренных истязаний, глумлений, в лучшем случае – жутковатых чудачеств, – и уж вовсе святых выноси...»

Опьянение русофобией

Никто кроме самого Быкова не скажет, по какой причине литератор вдруг занялся политикой и записался в оппозиционеры. Дважды отказался от персонального приглашения на встречу деятелей культуры с Владимиром Путиным. Зачастил на либеральные митинги, вошел в оргкомитет протестных манифестаций.

Но, если булгаковский Измаил Александрович вовсю поносил Париж и французов, то Быкову очень не нравится Россия, страна, в которой он живет, и народ, среди которого он вынужден творить.

Вот его высказывание о русских в «Современник.ру»: «Россиянам нужно опьянение. И чем опьяняться – неважно. Это может быть коньяк, а может – бормотуха; могут быть якобы элитарные, умственные рассуждения о конспирологии либо геополитике, а могут – обычные науськивания на жидов и хохлов. Каждому по способностям. Но потребность одна – напиться».

А вот его рассуждения о русском народе, о русских в интервью питерской интернет-газете «Фонтанка»: «…Они живут в своем таком довольно циничном, довольно веселом традиционном русском мире. Ведь русские пословицы тоже очень циничны всегда… Все вместе – это как такая огромная прокладка с очень маленькими крылышками. Это 85 процентов инертных граждан, которые не хотели бы перемен завтра. И, может быть, не хотели бы их вообще. Ну, зачем им перемены?.. Простите меня, но это действительно идиоты. Ребята, я вам в лицо хочу это сказать: вы – идиоты».

Русское общество, по уверениям Быкова, вообще похоже на болото и на труп. «Вы знаете, что в болоте труп может сохраняться неразложившимся веками, – размышляет писатель. – Так оно у нас и происходит. Проточной воды, конечно, нет… Вы ничего с этим болотом не сделаете. Вы можете сделать его комфортным для передвижения, проложить какие-то гати, сделать его карту. Можно, наверное, как-то взаимодействовать с флорой и фауной. На нем что-то очень хорошо растет. В конце концов, в нем залегает прекрасный торф. Это наша литература: вот такой торф для всего мира. Замечательное топливо, которым потом весь мир отапливает свои помещения. Газ какой-то болотный».

Понося Россию и русский народ, Быков с таким же презрением отзывается и о его руководителях. Вот его высказывания об избранном народом президенте Владимире Путине (только два из множества такого же рода): «Сама идея будущего (почему у них, собственно, ничего не получается), она не совместима с образом Путина, потому что Путин — это консервация любой ценой, это сделать все, чтобы будущее не наступило, потому что в этом будущем его нет… Поэтому никакого образа будущего здесь быть не может. Или Путин – или будущее. Это совершенно очевидно».

«Владимир Путин, как и положено чекисту, не верит в человечество. Он любит животных и не любит людей. И для превращения своих граждан в животных он сделал больше, чем любой другой правитель в российской истории. "И Сталин?" – спросите вы. И Сталин, отвечу я».

А потому Быков уверенно сулит нам перемены и, конечно, по либеральному сценарию: «Хотя мне кажется, что честные, цивилизованные выборы и замена первого лица сильно просто оздоровили бы обстановку в обществе, дышать бы стало легче… Ну, вот давайте подождем. Это быстро все произойдет».

Презрительными русофобскими высказываниями буквально пронизаны все произведения литератора Быкова. Подборку таких откровенных цитат собрала писательница Наталья Воронцова-Юрьева. Вот лишь некоторые из них: «Тошна, душна, самой себе невыносима сегодняшняя Россия. Падающего толкнуть – норма, оскорбить женщину, инвалида, ребенка – норма; убийство – доблесть, милосердие – трусость». («Чувство врага»).

«Нынешняя Россия многим представляется более актуальной угрозой, нежели когдатошний фашизм». («На пороге Средневековья»).

«Одна из важных миссий России в мире – демонстрация глупости, обреченности» («Проспи, художник»).

«Главной чертой российского государства является самоцельное мучительство своего народа, а главной чертой народа – ненависть к своему государству». («Хроники ближайшей войны»).

«Русский государственник всегда хочет крови, расстрелов, смертей, катастроф и репрессий». («Хроники ближайшей войны»).

«Рано или поздно Россия попросту перестанет существовать, и тогда – хотелось бы верить – на ее руинах начнется что-то принципиально новое» («Хроники ближайшей войны»).

Операция «Подмена»

Впрочем, довольно этих гнусных цитат! Все уже и так давно ясно с этим гражданином. Но Быкова нельзя, конечно, рассматривать самого по себе. Он всего лишь – часть либеральной московской тусовки, а точнее, литературно-информационной «пятой колонны», цель которой разрушить нашу страну, оплевать все, что нам дорого, навязать России либеральные ценности, сменить в ней власть, передав ее в руки своих сторонников.

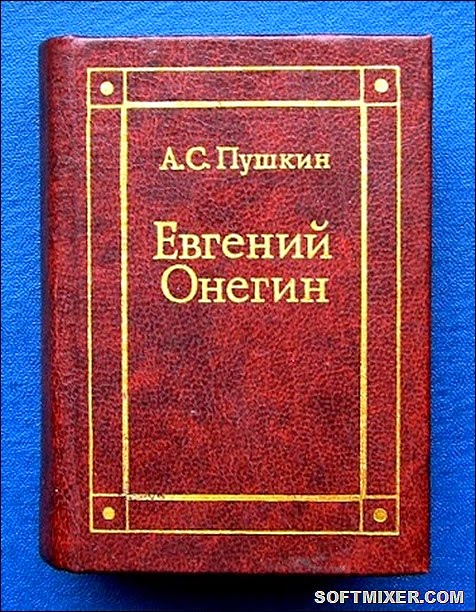

Чтобы уничтожить Россию, русскую цивилизацию, надо, прежде всего, уничтожить ее духовный стержень – не только православие, как об этом говорил Збигнев Бжезинский, но и русскую литературу, величайшее ее достижение. Как? Подменить истинные ценности мнимыми.

Поставить на место настоящих писателей ловких рифмоплетов и псевдопрозаиков. Но зачем таких деятелей начинает пиарить государство, предоставляя почетную трибуну на Международном культурном форуме? Чтобы он мог с удобством поносить с нее Россию на весь мир?

Кстати, и некоторые другие литературные мероприятия на Форуме в Петербурге вызывают вопросы. Вот, например, конференция под названием «Роль классической литературы в современном школьном образовании». Важнейшая на сегодня тема для нашей школы! И кто же будет ее обсуждать? Вот упомянутый в программе список участников дискуссии, который уже говорит сам за себя: «Участвуют: Г. Яхина, О. Котляр, П. Кангас, Х. Стенсон, У. Брозо и другие эксперты».

Русский писатель – это всегда борец за высокие нравственные и духовные идеалы. Тот, кто и в самом деле «сеет разумное, доброе, вечное», как бы ни осмеивали такие, казалось, прописные истины сегодняшние либералы. Кто к своей стране, к своему народу относится, как к святыне. Именно такие писатели, казалось, и должны задавать тон на литературных площадках, которые организует и финансирует государство. Но почему же у нас такого сегодня не происходит? Почему там правят бал такие отпетые русофобы, как Дмитрий Быков?! Так и тянет задать сакраментальный вопрос: а с кем вы, руководители нашей культуры? Или прав Захар Прилепин, мы и впрямь уже «холопы на брюхе»?

|

|

«Керченский стрелок»: продолжение следует? |

Лишь спустя несколько дней после жуткого преступления в колледже Керчи, где одним учеником были убиты 20 человек, более 50 ранены и покалечены, начинает вырисовываться общая картина этой мрачной истории. Преступления, увы, не последнего в ряду подобных кровавых событий в современной России. Не прошел еще шок от этого массового убийства, как СМИ сообщили о том, что в Москве недавний выпускник колледжа предпринимательства некто Владислав Е. зарезал ножом спящую бабушку, а потом порешил и прибежавших на крики жертвы родителей. О мотиве преступления он сказал обыденно: «…по глупости, наверное». Теперь убийцу ждет психиатрическая экспертиза.

Экспертизе будет подвергнут и 16-летний московский школьник, который почти в то же самое время, когда совершались два предыдущих преступления, зарезал и расчленил сверстницу, после чего сбросил ее останки в канализацию. И тогда же в Керчи пытался покончить жизнь самоубийством молодой человек, который узнал, что в больнице умерла его девушка, раненная «керченским стрелком»...

Такова наша суровая реальность. И в этой череде кровавых событий прослеживается некая закономерность, позволяющая прийти к выводу, что перед нами вполне определенное социальное явление. А если к ним добавить еще ряд аналогичных убийств, совершенных в 2014—2018 гг. молодыми людьми в возрасте от 14—16 до 18—20 лет, то не остается никаких сомнений в правомерности именно такого вывода. Откуда вдруг эта беда свалилась на наши головы? И вдруг ли?

Ответ по существу дал президент России Владимир Путин. На заседании дискуссионного клуба «Валдай», которое проходило в Сочи (откуда полчаса лету до Керчи), он сказал: «Хотел бы начать со вчерашней трагедии. Это, в том числе, судя по всему, результат глобализации». И отметил, что все началось с известных трагических событий в школах США (первое массовое убийство произошло в 1999 г.). «Молодые люди с неустойчивой психикой каких-то лжегероев для себя создают. Это значит, что все мы вместе взятые, не только в России, в мире в целом плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире. Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей. Они хватают вот этот суррогат героизма. Это и приводит к трагедиям подобного рода», — подчеркнул президент РФ. И в целом с ним нельзя не согласиться. Но что касается каждого конкретного случая, то тут, конечно, надо разбираться в деталях, чтобы картина, о которой я упомянул вначале, была действительно полной. (Для анализа и выводов, разумеется, если найдутся желающие заняться этим неблагодарным у нас делом.)

Вместе с тем даже о преступлении в Керчи пока нет единого мнения. Вначале, например, в СКР квалифицировали происшедшее как теракт, позже эту статью изменили на «Убийство двух и более лиц общеопасным способом». «Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство», — говорится в сообщении СКР.

При этом в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что убийца мог быть не один и поиск возможных организаторов и исполнителей преступления продолжится.

До окончательных выводов о причинах этой трагедии еще далеко, но сейчас преимущественно именно на теракте делают акцент в Керчи, Москве да и вообще в России. У меня, как бывшего военного, тоже есть большие сомнения в версии об убийстве, подобного американским, где побудительным мотивом к преступлению были закомплексованность юных убийц, их страх перед обществом, агрессия в ответ на агрессивность окружающей среды. Мне также не хочется рассматривать преступление как действия «затюканного одноклассниками мальчика из бедной семьи», так как он вполне осознанно готовился к массовому убийству хорошо знакомых ему людей, расчетливо и даже рационально уничтожал их.

Я видел запись с камер охраны колледжа, где зафиксированы кадры с места преступления, видел фотографии, на которых представлен убийца, по официальным сообщениям, выстреливший себе в голову после того, как взорвал самодельное взрывное устройство (СВУ, которое сделал якобы сам) и расстрелял соучеников, а также — снимки с неиспользованным еще одним СВУ… Не буду останавливаться на всех своих сомнениях, задамся только парой-другой вопросов. Например, почему картечь не разнесла парню голову и не видно характерных следов самоубийства подобным способом? (В патроне девять картечин 9 мм в диаметре, таким зарядом можно кабана завалить, вышибить дверь в квартиру, прострелить солдатскую каску и т.д.) По моему мнению, выстрел (выстрелы) были, скорее, произведены из пистолета, а не из современного помпового ружья, которым был вооружен преступник.

Далее, на снимках вместо одного СВУ показаны девять тротиловых шашек, видимо, весом 200 г. и 10 взрывателей с дистанционным управлением (это еще могло быть девять СВУ). Но накануне мобильный телефон убийца якобы сжег, тогда как он привел в действие первое СВУ (и он ли?) и намерен был взорвать остальные, иначе зачем ему было нужно столько тротила? Кстати, мощность заряда, который он подорвал в столовой, мог быть не менее 400 граммов в тротиловым эквиваленте. Откуда взрывчатка?

Ну и еще: судя по количеству жертв, стрелял он чрезвычайно быстро, метко, действовал как хорошо обученный спецназовец, притом что — это показано на видео, выложенным в интернет ТВ-каналом «Вести.ру» — некоторых соучеников убивал только со второго выстрела, а огонь вел не торопясь, расстреляв попутно в одном из помещений ряд компьютеров…

Может, ему кто-то «помогал», а его использовали как смертника, как террориста-одиночку? Допускаю, что стрелка «вели»…

Вместе с тем нельзя отбрасывать версию и об убийце-одиночке. Властям, конечно, выгодней было признать, что это теракт, так как тогда ответственность перекладывалась бы на некие внешние силы (структуры), включая, скажем, тот же Киев, уже отметившийся в Крыму рядом попыток совершить теракты, или организации исламских террористов. А классифицируя преступление как убийство, власти тем самым не только признают, что общество тотально инфицировано глобализацией, но и берут на себя ответственность за эту болезнь.

Кроме того, мы не видим никаких признаков, что это преступление было совершено с политическим умыслом, так как обычно за терактом следуют заявления о его целях, а их нет. Очевидно также, что если речь идет о негативных для России последствиях ее участия в процессах глобализации, то надо говорить о комплексе взаимосвязанных причин, скорее даже — о тугом их клубке, распутать который можно и нужно только совместными усилиями всего общества.

Учебные заведения не случайно становятся ареной массовых убийств во всем мире, и наши тоже не исключение. Это связано с тем, что сами убийцы, как правило, — подростки, отождествляющие школу, колледж либо университет с тем жестоким миром, которому следует мстить. Меня ужаснули, скажем, такие цифры.

Не меньше 30 тыс. человек в России относят себя к субкультуре «Колумбайн», которая романтизирует массовое убийство, случившееся в одноименной американской школе. Вообще вся современная молодежная массовая культура пропитана культом смерти.

Речь идет, прежде всего, о музыке, пропагандирующей добровольный уход от жизни, о сообществах в социальных сетях депрессивно-суицидальной направленности и о фильмах и сериалах с ожившей нежитью или с серийными убийцами в главной роли.

Поясню, что конкретно тревожит меня в данной ситуации. В апреле 1999 г. в школе «Колумбайн» в штате Колорадо (США) двое подростков с помощью стрелкового оружия и самодельных бомб ранили 37 человек, 13 из которых позднее скончались. Нападавшие покончили жизнь самоубийством. Сегодня только во «ВКонтакте» существует не менее 10 самых популярных групп по этой теме. «На каждую группу подписаны в среднем 3–4 тысячи человек за вычетом тех, кто подписан на несколько групп. По примерным подсчетам, выходит не меньше 30 тысяч», — недавно сообщил СМИ администратор этого паблика. И я понимаю озабоченность психотерапевта, психолога-эксперта ЦПТР «Близкое сердце», члена Европейской ассоциации психотерапевтов и профессиональной психотерапевтической лиги Полины Шамрай, когда она говорит: «Мы не учитываем, что эта трагедия вторична как убийство, но первична как самоубийство, — стрелок был настолько озлоблен на себя (!), что готов именно себя убить… Мы видим убийцу, но не думаем о самоубийце».

Действительно, мы как-то умудрились не «заметить», что в России в 2016 г. покончили жизнь самоубийством более 700 детей.

Статистика показывает, что более 90% самоубийств приходится на неблагополучные семьи. Мысль о самоубийстве появляется у 45% российских девушек и у 27% юношей. Уровень депрессии среди подростков составляет 20%. Возрастная структура молодежи России (по статистике 2016 года): 14–17 лет – 17,1%; 18–22 лет – 23,2%; 23–27 лет – 35,1%; 28–30 лет – 24,6%. А количество молодежи составляло 31,4 млн (14–30 лет), и это 21,5% от населения страны. В ближайшем будущем этим молодым людям предстоит взять на себя ответственность за судьбы России, и пока не поздно (надеюсь!) мне вслед за Владимиром Высоцким хочется повторить: «Спасите наши души! Мы бредим от удушья… наш SOS все глуше, глуше, И ужас режет души напополам!»

В последние десятилетия наш народ подвергался и продолжает подвергаться непрерывным идеологическим атакам, направленным на разрушение русского культурного кода, традиционных для русской культуры ценностей и смыслов. Главными объектами информационно-психологической войны, как нетрудно догадаться, становятся, прежде всего, дети, подростки и молодежь, поскольку их ценностная шкала еще не сформирована, а с другой стороны – за этими категориями населения будущее, и, завладев их умами, можно надеяться на успех желаемых для англосаксов преобразований в России.

Потому на место традиционных ценностей Запад активно продвигает «ценности» криминального мира (грубость, жестокость, стремление к легкой наживе и низменным удовольствиям, пренебрежение к закону), а также во многом близкие к криминальным, слегка замаскированные «ценности» сатанизма. Стало массовым возведение порока в ранг добродетели, пропагандирование культа безобразия, эстетизация уродства, осквернение чистоты, глумление над святынями, поощрение эгоизма, ведущего к безысходному одиночеству и (если воспользоваться православной лексикой) «окамененному нечувствию», ввержение людей в пучину злобы, уныния, отчаяния и т.п. Масс-культура, основанная на этих стандартах западной цивилизации, уже получила название «деструктивной», «агонийной», «культуры смерти».

Приобщение к таким в буквальном смысле слова самоубийственным ценностям, установкам и моделям поведения вызывает то, что и должно вызвать, – «тошноту жизни», по выражению Ж.-П. Сартра.

Но почему-то (!) после 11 сентября 2001 г. именно Россия оказалась в числе первых по показу фильмов, изобилующих сценами насилия и жестокости. Добровольно стала, по собственной инициативе. Даже захват Театрального центра чеченскими террористами и трагическая гибель заложников к позитивным сдвигам не привели. При этом любое выступление против засилья жестокости, насилия и безнравственности в СМИ пытаются объявить посягательством на свободу слова, независимость средств массовой информации, на свободу творчества и самовыражения. Свежий пример: на днях гильдия киноведов и кинокритиков выступила против призывов не выпускать в прокат комедию Алексея Красовского «Праздник», действие которой происходит в блокадном Ленинграде. Открытое письмо гильдии опубликовал в фейсбуке кинокритик Андрей Плахов. Это, как мне кажется, яркое проявление все того же разрушительного для России цинизма, скроенного по либеральным лекалам.

Но наше главное искусство и самое массовое – это телевидение, охватывающее более 90% территории страны. Показывать на российских федеральных каналах, как известно, можно практически все что угодно. А примерно 80 % россиян смотрят телевизор ежедневно. Было подсчитано: в США подросток до 18 лет видит 11 тыс. убийств, а в России — минимум 22 тыс. Это единственное, в чем россияне обогнали Америку (после всех обещаний догнать и перегнать…). И весь мир наше государственное (общедоступное) ТВ обогнало по порнографии. Российский чиновник Генрих Юшкявичюс, советник генерального директора ЮНЕСКО, однажды заявил:

«Я живу в Париже, но ежедневно смотрю российские телеканалы. Большинство программ создают образ жестокой, безнравственной страны. Могу с полной ответственностью заявить, что такой порнографической программы, которая идет на РЕН-ТВ и называется “эротической”, в Париже нигде увидеть нельзя».

Это, господа-телевизионщики, приговор вам и всему тому, что вы выдаете в эфир.

С моей точки зрения, в принципе т.н. наше телевидение не только чужое, но и враждебное для России. Достаточно сказать, что оно насквозь американизировано, пропитано смрадным духом Голливуда с его фальшивым глянцем, двойными и тройными стандартами, прочими «прелестями» западной цивилизации.

Вы когда последний раз слышали на ТВ такие слова, как честь, благородство, достоинство? А когда вам рассказывали о пользе знаний? Не помните? А о деньгах давно слышали? Банках, биржевых ведомостях, ценах на нефть, газ, бензин, курсах валют и прочих достижениях «свободного мира»?.. Неужели с утра до вечера?! Ну а то, что делают американские мультфильмы с нашими детьми, помещается в короткую формулировку: конструирование моральных уродов. Это мнение профессиональных детских психологов. Да плюс ко всем этим «телепрелестям» еще и льющаяся мутным потоком реклама. Именно таким образом происходит круглосуточное растление России.

Но почему-то политическая власть и наши правозащитные организации практически не фиксируют беспрецедентное в европейской практике разрушение моральных табу, понижение порога нравственной чувствительности. Не видят в этом опасности ни для устоев государства, ни для корневой системы гражданского самосознания. При этом некоторые чиновники и политики (а особенно труженики телеэфира — от туалетного работника до гендиректора) утверждают, что вредного влияния ТВ не оказывает. Они говорят «Докажите!», хотя уже более двух десятилетий известно, что тележестокость и телеагрессия повышают в обществе уровень преступности на 4% — 6%, что мы и наблюдаем сегодня. Но если и этот пример не убедителен, тогда вот такой.

Самое сильное доказательство могущества ТВ — это те миллиарды долларов, которые оно получает за рекламу. Рекламодатели – гигантские корпорации, настолько корыстолюбивые, что цента никому не подарят. Однако они еще, вероятно, платят миллионы депутатам, чтобы те тормозили антирекламные законы и одновременно продавливали выгодные для рекламодателей. (Недавно российские законодатели увеличили рекламное время на ТВ.) Значит, все затраты окупаются. Значит, телевидение влияет…

А как расценивать то обстоятельство, что во время выборов чуть ли не сражения разгораются среди кандидатов (разных) за справедливое распределение телевремени? Значит, не только торгаши, но и политики признают мощное воздействие ТВ на людей.

А пример Украины, думаю, убеждает всех нас в том, что вполне возможно переформатирование общественного сознания крупной европейской страны, причем за весьма короткий исторический срок.

Совершенно очевидно, что если не поставить телевидение под общественный контроль, то этот затянувшийся идеологический эксперимент над россиянами без собственно российской идеологии может привести к новой катастрофе нашего государства. Сегодня молодежь, да и не только она, называет телевизор «зомбоящик», и это то определение российского телевидения, которого оно вполне заслуживает.

В то же время, по данным We Are Social и Hootsuite, на 2018 г. почти половина (47%) населения России зарегистрирована в соцсетях и активно ими пользуется. 55,9 млн человек заходят туда с мобильных устройств.

Россия практически вмонтирована в глобальную «паутину», пользователями которой являются более четырех млрд чел. В Сети наши дети часто учатся азартным играм, склоняются к приему наркотиков, принимают участие в травмоопасных играх и даже доходят до самоубийства. Сетевые игры, изобилующие насилием, развивающие ненависть, садизм и стремление к смерти, также представляют огромную опасность.

Но большинство российских детей (до 80%) выходят в Сеть бесконтрольно. 39% детей посещают порносайты, 19% наблюдают сцены насилия, 16% увлекаются азартными играми.

Наркотическими веществами и алкоголем интересуются 14% детей, а экстремистские и националистические ресурсы посещают 11% несовершеннолетних пользователей. Кроме того, по крайней мере, один из шести 15-летних подростков выказывает признаки зависимости от пользования интернетом. Один из трех (30,8%) использует интернет как способ ухода от своих проблем и выход негативным эмоциям, таким как безнадежность, чувство вины, стресс, депрессия и др. Причем в интернете каждый из подростков «зависает» минимум на четыре часа в день. И мы ждет от них высоких чувств? Стремления к доброму и вечному?

Ничем не лучше телевидения, интернета радио и печатные СМИ (речь идет о большинстве каналов, изданий, но не всех подряд). Практически они (многие) работают против своего государства. При такой информационной политике трудно говорить о том, что сегодня России для ее выживания и развития необходима системная модернизация, и в первую очередь — модернизация сознания граждан. Без ресурса СМИ морально оздоровить российское общество невозможно, но, прежде всего, в оздоровлении нуждаются сами СМИ.

Для победы в информационной войне России нужна повестка дня, уходящая дальше утверждения демократии, ведь мы не говорили еще о военном давлении на Россию, экономическом и т.д. Но для начала необходимо решительно отказаться от самоубийственной и убийственной либеральной системы ценностей и перестроить идеологию и законодательство в соответствии с интересами суверенной, устремленной к нравственному здоровью России. Ах да, у нас же по Конституции идеологии нет! Ну, тогда, как говорится, извините, подвиньтесь — на ваше место под Луной есть другие претенденты. А пассивно ожидать, не прольется ли опять кровь от руки школьника или студента, — это удел слабых. Но никто к нам не придет, чтобы спасти наши души от разрушения. В этом мире каждое государство может рассчитывать только на себя, на веру, на народ. Иной национальной идеи просто нет. Проверено веками.

|

|

Процитировано 1 раз

Сигналы Ватикана... |

Нарождающийся на Украине раскол Русской православной церкви ведет к расколу мирового православия и к тяжелым политическим последствиям для России. Без преувеличения, он ведет и к тяжелым духовным последствиям для всего человечества. Он, безусловно, коснется не только православных, но и сторонников других конфессий, даже атеистов.

Не зря представители Госдепа США ныне торжественно объявляют, что с потерей церковной Украины Россия теряет Украину навсегда, а Порошенко уже начал радостно трубить о «конце Третьего Рима», словно какой-нибудь дикий варвар IV века после Рождества Христова, поджигающий римский Колизей.

В этот тяжелый момент Россия должна сконцентрироваться, правильно осознать происходящее, и принять жесткие меры для недопущения реализации такого сценария. Увы, в официальных СМИ РФ всё ещё наблюдается благодушие и некие, ничем не обоснованные надежды на то, что «Европа нам поможет»...

До сих пор выражаются надежды, в частности, на маленькое, но очень влиятельное государство Ватикан, отличающееся тысячелетней ненавистью к православию и представляющее собой центр мощных спецслужб, финансовых и медийных структур.

В эти дни в российских СМИ с непонятной радостью массово подхватили сообщение ТАСС о том, что Ватикан якобы не станет поддерживать отношения с неканоническими церквями на Украине. Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС некий дипломатический источник в Ватикане, пожелавший остаться неназванным. При этом данный источник подчеркнул, что ни понтифик, ни Святой престол не намерены вмешиваться в дела православной Церкви.

«Ватикан категорически не вмешивается в дела православия, но уже ясно, что с той церковью, которую признает Варфоломей, Святой престол в контакт вступать не будет», – цитирует слова дипломата ТАСС.

В этих словах ватиканского анонима «прекрасно» все. И то, что Ватикан «не вмешивается в дела православия» – хотя он в них уже тысячу лет, как «не вмешивается», то насылая на православных армии католических европейских стран, то работая против них с помощью кинжалов и газет иезуитов.

В последние десятилетия, как известно, Ватикан выводил на антиправославные майданы своих местных слуг – униатов и католиков. На «евромайдане» скакал даже папский нунций Томас Галиксон (личный дипломат, посланник Франциска), публично поддержавший мятеж.

«Прекрасно» и то, что «Святой престол», всю свою историю боровшийся за подчинение православных, почему-то вдруг прервет общение с киевскими раскольниками, которым сам же помог появиться и окрепнуть, чтобы с их помощью дробить Русскую Церковь. Я много лет просматриваю католические и униатские СМИ Украины, и могу точно сказать, что они всегда поддерживали раскол «УПЦ КП» и «УАПЦ», собираясь переподчинить их себе, и отчасти уже это сделали, присоединив к себе Харьковскую епархию «УАПЦ». И это не говоря уже о тайной финансовой и политической поддержке раскольников, которая велась Ватиканом все это время.

Нет, я вполне верю в то, что это не выдумки, что некий ватиканский дипломат действительно встретился с корреспондентом ТАСС и наплел ему с три короба. Это вполне логично, хотя и аморально. Дипломаты вообще не отличаются правдивостью, а уж тем более – дипломаты Ватикана, где теперь всем заправляет Орден иезуитов, ставший синонимом лжи, лицемерия и диверсий. Сейчас Ватикану выгодно рассказывать басни о том, что он не имеет отношения к агрессивным действиям Варфоломея, хотя Варфоломей, вообще-то, продолжает поддерживать теснейшие контакты с папой-иезуитом Франциском, и он даже сослужил с ним, вопреки православным канонам.

Даже и вполне официальные «миротворческие» заявления «Святого престола» стоят меньше бумаги, на которой они написаны, а тут российские СМИ с помпой выдали на-гора лживо-елейное заявление непонятного ватиканского анонима. Тиражирование таких недоказанных анонимных заявлений наносит большой вред православию и России, вводя в заблуждение многих наших людей.

Вспомним встречу Папы Римского с Патриархом Кириллом в 2016 году, когда Франциск пообещал отбросить «методы униатизма» и бороться за мир на Украине. После этих публичных обещаний униаты и католики Украины с утроенной силой продолжили свою экспансию в Мало- и Новороссии, увеличили число своих капелланов в ВСУ, и еще яростнее стали пропагандировать войну с Русским миром.

Причем вскоре после елейных речей папы его верный слуга, лидер украинских униатов Святослав Шевчук в присутствии госсекретаря Ватикана кардинала Паролина прямо заявил: «Выдвигаемся на Восток! Будущее УГКЦ – там… будущее УГКЦ и Украины куется там, где война».

«Куда дальше поведет нас Святой Дух? Нам это указывает сам Папа Римский. Это направление указал и кардинал Пьетро, начав свой визит с Востока Украины, чтобы показать, что будущее УГКЦ и Украины там», – отметил Святослав Шевчук. То есть этот верный слуга Рима признал, что это именно папа повелел ему активнее вести религиозную экспансию на Восток Украины теми самыми методами униатизма…

И такие прямые заявления тоже закономерны. Большая часть мировой политики делается за кулисами, однако очень часто политикам нужно и прямо озвучивать свои намерения, особенно в религиозной сфере. Поэтому Ватикан всегда подает несколько сигналов: для русскоязычных СМИ он вещает о своем миролюбии и «невмешательстве в дела православия», а в СМИ, предназначенных для внутреннего пользования католиков и униатов, как правило, издающихся на английском, итальянском, украинском и других языках, паписты призывают к атаке на православную Церковь.

Такая же ситуация наблюдается и с освещением вторжения Варфоломея на земли Русской православной церкви. Почти одновременно с вышеупомянутым «миротворческим» заявлением анонимного источника в Ватикане прозвучало громкое заявление главы «Украинской греко-католической церкви» Святослава Шевчука, местами переведенное на украинский язык для внутренних униатских СМИ. Святослав Шевчук в своем интервью англоязычному католическому изданию «CRUX» сказал, в частности, следующее:

«Сейчас Украине нужно подтверждение своих прав. Это не только право иметь независимую страну, но и иметь свою собственную интерпретацию своего религиозного прошлого, настоящего и будущего. Все говорят о столкновении патриархов, о юридических актах, которые были отменены, все говорят о канонической территории. Но никто не подчеркивает, что этот жест (беззаконное признание Варфоломеем раскольничьих псевдоцерквей) дал причастие с Церковью Христа почти 20 миллионам украинцев, которые, таким образом, чувствуют ласку со стороны своей Матери-Церкви».

Москва, по его словам, имеет другую логику: «Мы слышали язык угроз, шантажа, а также ультиматумов».

Ложь этого заявления, приправленная елеем «заботы о душах украинцев», совершенно очевидна. Ясно, что никаких 20 млн раскольников не было даже близко. Ясно и то, что ни к какому «причастию с Церковью Христа» раскольники не пришли. Тем более что Шевчук, как подчиненный Папы Римского, не признает православную Церковь истинной. Или Варфоломей уже действительно является тайным католическим кардиналом, как считают некоторые эксперты? Ведь Варфоломей постоянно встречается с Папой Римским, и антиканонично сослужил ему. Тогда логика заявления Шевчука понятна: он считает, что эти раскольники, сами того не ведая, уже подчинились Ватикану! Кроме этого прямого одобрения откола от Русской православной церкви ее украинской части (ибо создание «независимой церкви» означает именно это), глава украинских униатов также с торжеством намекнул, что теперь Варфоломей станет главным орудием Ватикана на пути к подчинению православия, а о Москве можно забыть.

«До сих пор экуменический диалог между католической Церковью и православным миром воспринимался сквозь призму политики «Остполитик» и отношения Москвы и Ватикана. Теперь нужно переосмыслить не только способ ведения этого диалога, но и обновить саму концепцию экуменического диалога с учетом того, что есть другие представители православия», — считает блаженнейший Святослав.

«До этого времени мы, католики, часто проектировали на православный мир чисто католическую церковную модель. Не существует единого православия вроде одной католической Церкви. Существуют локальные православные Церкви. Считать одну из этих Церквей эксклюзивным представителем православного мира является большой ошибкой. Я думаю, что тот, кого действительно можно считать первым среди православных Церквей, согласно православным канонам, является Константинопольский Патриарх, потому что он является первым среди равных», — отметил Глава УГКЦ.

При этом он отметил, что решение Константинополя начнет новый период в истории Вселенской Церкви. «Он будет нелегким, но интересным и, безусловно, вдохновлен Святым Духом», — добавил он. То есть он пытается выставить Варфоломея, раскалывающего Русскую православную церковь, неким великими пророком и пастырем, которому беззаконное решение о Томосе подсказал якобы Святой Дух.

Если кратко резюмировать данное интервью, отбросив иезуитский елей, то суть его такова: униаты всемерно поддерживают и одобряют создание «единой поместной церкви», рассматривая ее как этап к полному подчинению православия Ватиканом.

И предлагают двигаться к этой цели с помощью предателя Варфоломея, который может помочь потеснить Москву везде.

Это подтвердил и видный соратник Шевчука, униатский «епископ» Борис Гудзяк, являющийся президентом Украинского католического университета, получающего финансирование и от Госдепа США.

На униатском украинском сайте «РИСУ» появилось его интервью, данное украинской редакции радио «Свобода» с красноречивым заголовком:

«В УГКЦ надеются, что после объединения православных в одну церковь будет легче вести диалог, – Борис (Гудзяк)» (перевод с укр.).

Диалог, на этом либеральном жаргоне, как раз и означает подчинение. Среди прочего, Борис Гудзяк отметил: «Для греко-католиков важно, что когда украинские православные объединятся, то есть надежда на то, что с одной Церковью будет легче вести богословский, духовный, экуменический диалог. На вопрос, какова роль греко-католиков в этом процессе, владыка Борис ответил: «Позиция греко-католической Церкви является той же самой, которую высказывал еще митрополит Андрей Шептицкий во время освободительных процессов Первой мировой войны, когда он сказал, что когда православные объединятся и будут готовы объединиться с Вселенской католической Церковью, я готов уступить свой престол какому-то епископу, который к такому объединению приобщается. Речь идет не только о епископе Рима, об одном человеке, но о сопричастии с миллиардной Вселенской католической Церковью, и разрывать это сопричастие католики не собираются. Они за это в XX веке пролили реки своей крови, чтобы сохранить это единство, ибо оно является животворящим, оно является центральным аспектом тождества греко-католической Церкви».

Как видим, Борис Гудзяк еще более ясно и откровенно сказал, что рассматривает создание «автокефальной поместной церкви» на Украине только как этап к ее подчинению Риму.

Эти слова еще раз показывают и крайнюю зависимость униатов от Папы Римского: их вожди не хотят никакой независимости от Ватикана, их вполне устраивает роль орудия в руках пап.

Я уже неоднократно писал о том, что Святослав Шевчук – полная марионетка Папы Римского: он не имеет права даже лишить сана своих монахов без утверждения такого решения Ватиканом. Шевчук подчинен папе-иезуиту и по уставу своей конфессии, и по своему ватиканскому гражданству, согласно которому он является подданным папы Франциска – абсолютного монарха города-государства Ватикан.

А еще Борис Гудзяк откровенно признал в своем интервью: «Мы (униаты) пока что являемся дотационными у римо-католиков».

Как и следовало ожидать, украинский вопрос убыточен для Ватикана в материальном плане: подчинение Украины важно ему в целях духовной экспансии и контроля над массовым сознанием, а также как этап для броска в РФ. Ведь Варфоломей, ведомый Ватиканом и Вашингтоном, явно собирается открывать свои приходы и в России.

|

|

Константин Свиридов: «На фестиваль в Крым впервые приехала делегация из 22 стран мира» |

Константин Свиридов – лауреат многих фестивалей и конкурсов, а также Всероссийской премии Николая Гумилева, кавалер Почётного знака «За вклад в культуру Севастополя» – человек, известный в Крыму. На кинофестивале «Я люблю мир», который по инициативе Всемирного альянса «Миротворец» и при содействии Правительств РФ и Республики Крым, прошел в рамках Пятого международного Форума мира в Ялте, Свиридов работал в оргкомитете.

– Константин Михайлович, в чем особенность фестиваля «Я люблю мир»?

– В том, что впервые к нам приехала для поддержки и признания Крыма представительная делегация – из 22 стран мира, в том числе из Америки, Великобритании, Канады, Франции, Португалии, Дании, Кореи. Политики, ученые, деятели культуры, звезды Голливуда. Среди них – президент ассоциации «Русский Дом в Страсбурге» киновед Алла Сизова; председатель «Русского общества в Дании», художественный руководитель и создатель творческих коллективов в Копенгагене Ирина Иванченко-Енсен; организатор движения «Бессмертный полк», автор международных проектов в Португалии Жанна Кунчева; певец Мурад Бурави; актер Биби Насери; продюсер Ален Депардье, старший брат Жерара. Приезд этих смелых людей можно расценивать только так, что они, вопреки решениям своих правителей, не признают санкции против России, и готовы общаться с российскими коллегами на дружеской основе.

А фестиваль «Я люблю мир» – одно из главных мероприятий юбилейного Форума мира, международный смотр документальных, короткометражных фильмов и социальных видеороликов. Прошел он в самом большом нашем Музыкальном театре Симферополя. В течение полугода участники команды директора фестиваля Светланы Кореловой из 16 стран отыскивали в разных уголках земного шара интересные киноленты – как профессионалов, так и кинолюбителей. Среди авторов 500 фильмов и видеороликов, присланных из России, Германии, Беларуси, Португалии, Ирландии и США, были дети, а также ветераны Великой Отечественной войны. Актуальные темы – семья, мир, Родина, спорт. Организаторы ставили своей задачей найти новых Бондарчуков и Шукшиных.

Международное жюри под председательством режиссера и кинооператора, руководителя Алтайского отделения Союза кинематографистов России Владимира Кузнецова работало в режиме онлайн. Лауреатов выбирали по восьми номинациям, среди лучших оказались 65 кинолент. Председателю жюри помогали специалисты в области видео и арт-индустрии, масс-медиа, представители госорганов, общественных организаций, независимые эксперты. Фестиваль завершился гала-концертом, на котором пела наша изумительная Зинаида Михайловна Кириенко. Большое участие в проведении фестиваля приняла Русская община Крыма.

Заседания Форума мира, кроме Ливадийского дворца и гостиницы «Ореанда» в Ялте, прошли в Массандровском дворце императора Александра III и в Севастополе. В мои задачи входила организация встреч делегаций с руководителями Севастополя. Алла Сизова привезла письмо старейшин Страсбурга, адресованное руководителям Крыма и Севастополя. С директором Музея героической обороны Севастополя, полковником Николаем Ивановичем Мусиенко договорились об очень серьезных вещах. Недавно во время строительства дороги обнаружили незахороненные останки французских воинов периода первой обороны Севастополя, длившейся 349 дней (1854–1855 гг.). Останки 30 – 40 человек. Та оборона – ключевое событие Крымской войны. Против нас воевали пять стран, силы были неравны, и когда стало понятно, что мы проиграли эту войну, и последний русский моряк вынужден был оставить бастион, французы за геройство и храбрость наших матросов и офицеров, погибших на Малаховом кургане, похоронили их рядом со своими, в братской могиле. Видимо, в эту могилу прихоронят и останки французских солдат. Также среди совместных мероприятий мы запланировали проведение «Бессмертного полка», регаты и целого комплекса встреч в память первой обороны Севастополя.

– О чем еще договорились со старейшинами Страсбурга?

– Во время встречи с начальником главного управления культуры города Севастополя, капитаном 1 ранга Николаем Ивановичем Краснолицким мы обсудили план совместных мероприятий, подписали соглашение. Среди прочих, там значится и мой фестиваль «КлиментФест» для молодежи до 30 лет, который в седьмой раз откроется 9 мая на летней эстраде «Ракушка» в Севастополе – рядом с площадью Нахимова, у Памятника затопленным кораблям. Название свое фестиваль получил в честь святого Климента, римского изгнанника, по преданию, построившего в Крыму 75 церквей. Севастопольцы привыкли, что после марша «Бессмертного полка» в 12.00 их, уставших, ждет двухчасовой концерт. На открытой площадке 700 сидячих мест, а вокруг еще столько же для тех, кто слушает стоя. Погода обычно нежаркая, настроение у всех замечательное. С зарубежными делегатами договорились, что на 7-й «КлиментФест» приедут человек 30 из-за рубежа, из Франции и Португалии точно, и присоединятся к нашим артистам. Своей главной задачей считаем популяризацию русской культуры, формирование светлого образа будущей России, а также отбор и продвижение талантливых ребят в наше общее культурное пространство. Благодаря фестивалю «Я люблю мир», включаем новую номинацию – короткометражный фильм, снятый за одну минуту на телефоне. Сейчас начинаем отбирать номинантов по всему миру, и 9 мая подведем итоги.

– Вы принимаете участие в движении за возрождение славянства в Крыму, в чем это выражается?

– Больная тема, процитирую вам строку из своего стихотворения – «Я свято верю, третье царство Рима сплотит славян у киевских ворот». В 2004 году, когда к власти пришел Ющенко, стих пришлось редактировать: вместо «у киевских ворот» написал «у севастопольских дверей». Мое участие в движении заключается в том, что я читаю лекции для моряков и студентов, в том числе на темы славянства. В Европе, как вы знаете, 500 млн населения, из них – 350 млн славяне, то есть из 28 стран Евросоюза 23 страны – славянские. Причем градация у нас разная: русские, белорусы и сербы – генетически родные братья; чехи, поляки, прибалты – двоюродные и т.д. А на деле все обстоит так: в мае прошлого года я участвовал в Форуме славянских государств в Крыму; приехали представители аж трех стран – Сербии, Луганской и Донецкой народных республик.

Читаю для молодежи лекции. Так, в прошлом году для аудитории в 30 тысяч человек выступил более чем с 70-ю лекциями-концертами. В Крыму, в Севастополе, на Кубани. В 2016 году в непростой обстановке читал лекции в Донбассе. В пяти городах давал по 2–3 концерта в день. А в прошлом году доехал до Сочи, читал в Кубанском госуниверситете в Краснодаре. Три лекции прочел во Всероссийском молодежном лагере «Орленок» – «Артеке-2» в Туапсе, куда приезжают тысячи молодых ребят. В лагере «Звездном» выступал перед юными режиссерами и сценаристами из 87 регионов страны. Скажу вам, от общения с ними дух захватывало!

– Когда вы стали снимать Крым как фотограф?

– Лет 15 назад мне подарили фотоаппарат «Никон», а потом приехал мой друг, фотограф из Николаева, и провел со мной 12 трехчасовых занятий по профессиональной фотографии. Меня это заинтересовало, и я стал снимать Крым. Делал огромные полотна – 2 на 5,3 на 6 метров, устраивал фотовыставки, пока мой друг, директор санатория «Славутич» в Алуште, не купил у меня 350 работ. И не развесил их по своим помещениям – холлам, столовым, залам. И сейчас у меня есть постоянная выставка, и всем, кто хочет познакомиться с моими работами, предлагаю поехать в санаторий «Славутич». Примерно раз в год устраиваю там для друзей свой творческий вечер.

– Прокомментируйте ваши «Правила жизни»: никогда не спорь, не смотри телевизор, все суета сует, кроме любви…

– Мы можем влиять на близких, на детей, в том числе, только тремя способами: принуждением (это ремнем) – калечим душу, воспитываем приспособленца; убеждением (долго рассказываем, почему Ваня лучше вашего чада) – лучше, но тоже плохо. Высший пилотаж – метод побуждения, когда вы заинтересовываете человека, создавая условия для его гармоничного развития, убеждаете в том, что, как поступить, он придумал сам – вместе с вами, побуждаете и дальше анализировать свои действия.

Телевизор не надо смотреть, потому что хозяева телеканалов не заинтересованы в том, чтобы мы развивались. Из 10 новостей семь у них –аварии, перестрелки, кражи, измены, гей-парады. Россия – великая страна, а мы тонем в сплетнях. Я прекрасно себя чувствую без жареных фактов. Если мне что-то нужно узнать, залезаю в интернет, там же выкладываю на Фейсбуке информацию о своей творческой и общественной жизни.

– Живете в Севастополе?

– Да, но на горе Чатыр-Даг, там, где Мраморная пещера, между Симферополем и Алуштой, у меня дом с садом, где 250 деревьев и кустов винограда. Вниз – в Симферополь и Севастополь – спускаюсь по необходимости, если есть возможность, нахожусь на горе, мне с собой не скучно. Живу я на улице Приятной, а, знаете, почему она Приятная?.. «Приятно улицей Приятной/ Людей приятных повстречать,/Приятно знать, что им приятно,/– Отдать приятней, чем отнять».

– Через полгода отметим 5-летие воссоединения Крыма с Россией, каковы настроения крымчан?

– Настроения отличные, особенно, если учесть, что, не уйди мы в Россию, нас просто бы закатали в асфальт...

А фестиваль «Я люблю мир» следует продвигать еще потому, что он помогает нам узнавать правду друг о друге. Наше общение с гостями ежедневно затягивалось до двух часов ночи, и радостно было слышать, как люди говорили: «Я – свободный человек, и никто не имеет права указывать мне, куда можно ехать, а куда нет». И они действительно приехали, несмотря ни на что, поддержали нас и признали наш единогласный референдум 2014 года, нашу Крымскую весну. Мы ценим их за честность и этот выбор.

Беседу вела Нина Катаева

|

|

Крупнейший в мире китайский самолет-амфибия совершил первый взлет с воды... |

|

|

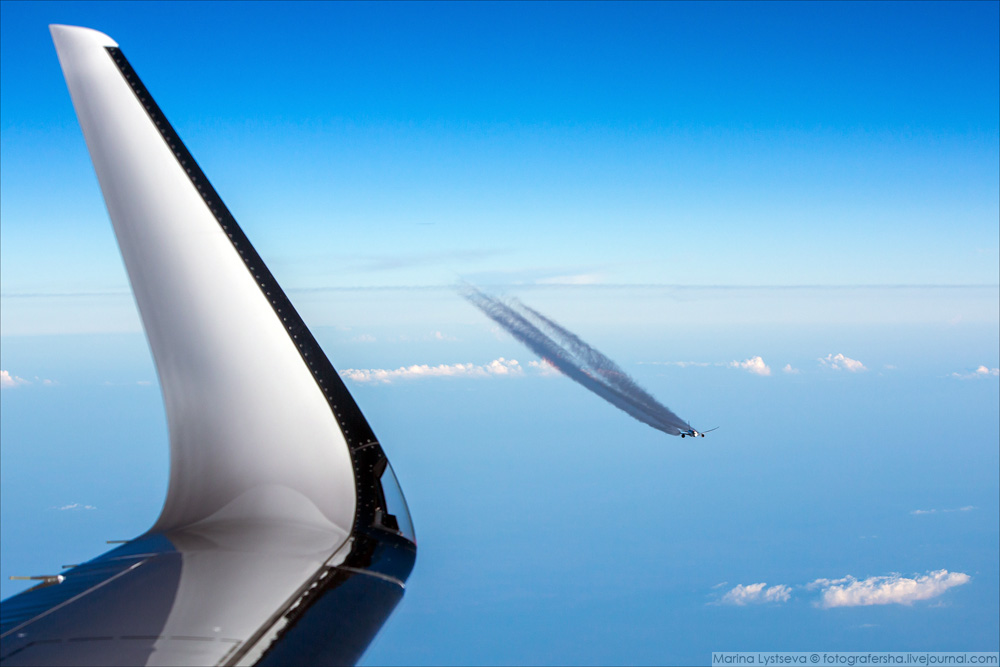

Ко Дню авиадиспетчера... |

О профессии авиадиспетчера известно не так много, их работа почти не заметна пассажирам, однако их слово в эфире — закон для экипажа любого воздушного судна. Ведь без их участия не может состояться ни один полет.

20 октября небесные регулировщики, как они себя иногда называют, отмечают свой профессиональный праздник — Международный день авиадиспетчера...

Накануне этого дня корреспондент ТАСС побывал в Центре обслуживания воздушного движения аэропорта Внуково. Кстати, в 2018 году в ходе обеспечения чемпионата мира по футболу здесь был поставлен рекорд по числу операций за один час: 16 июля с 12:00 по 13:00 мск было выполнено 62 взлета и посадки.

Планируется также, что в этом году будет достигнут еще один рекордный показатель — аэропорт перевезет около 21 млн пассажиров.

Работа диспетчера начинается еще до запуска двигателей самолета. Когда экипаж полностью готов и прошла загрузка, он сначала выходит на связь с Delivery (диспетчерский пункт обслуживания вылета), где ему дают условия выхода. Диспетчер вводит в систему информацию о данном экипаже, она появляется строчкой у диспетчера по рулению. Он это видит, борт выходит с ним на связь, и диспетчер разрешает буксировку и запуск.

После этого экипаж сообщает, что готов выруливать. Диспетчер анализирует взлетный курс, занят или свободен маршрут, и выдает ему указание. Экипаж доезжает до предварительного старта (граница взлетной полосы), самолет останавливается и происходит передача следующему — диспетчеру "Старта". Дальше он анализирует воздушную обстановку, если есть безопасный интервал, то разрешает экипажу занять полосу, убедившись, что на полосе никого нет и после выдачи метеоинформации (плюс бывают еще дополнительные условия) разрешает взлет.

Самолет разбегается и взлетает. После чего, набрав определенную высоту (от 200 до 600 метров), экипаж сразу выходит на связь с диспетчером "Круга".

Во время ЧМ по футболу диспетчерам помогла погода. "Я был диспетчером "Старта", работали перед финалом. У меня получилось 52 самолета в час — вот такая плотность была", — рассказывает диспетчер аэропорта Внуково Евгений Астахов, при этом признается, что тогда "помог немножко ветер". У диспетчеров есть варианты работы с использованием двух взлетно-посадочных полос, и они выбираются в зависимости от ветровой обстановки.

Вот как раз в дни футбола был самый нужный ветер, самый правильный. Работали с самым удобным вариантом, минимальные интервалы были, поэтому у нас так хорошо получилось. Если бы ветер подул с востока, скажем так, то у нас бы такая плотность просто физически не получилась. Аэропорт не смог бы "переварить".

Для обычных условий 52 операции — это очень много. Для сравнения: в среднем считается, что если больше 40, то уже начинаются "маленькие проблемы". "Это значит, что при таком большом движении могут возникнуть пробки на рулении, на маршруте и так далее. Ну такие же, как в Москве", — смеется Астахов.

Самое опасное, что может быть на полосе во Внукове, это когда встречаются два борта: один заходит на посадку, а второй начинает взлет. "И бывают ситуации — один борт начинает разбег, а а другой принимает решение уйти на второй круг. Эта ситуация называется "блинчик", — рассказывает Евгений. — Здесь главное — быстро отреагировать и отвернуть в сторону борт, уходящий на второй круг, поскольку его скорость больше".

Каждая рабочая смена начинается с обязательного медконтроля — выходя на дежурство, "небесные постовые" должны быть абсолютно здоровы. Если есть какие-то сомнения, то врач может посоветоваться с терапевтом и отстранить от работы. Соответственно, категорически не допускается запах алкоголя.

У диспетчеров Внукова шестисменный график работы: день, утро, ночь и три выходных.

В смене диспетчеры работают не больше двух часов, потом идет подмена. Есть регламентируемые перерывы для приема пищи или просто на отдых.

На вышке во Внукове все диспетчеры "Старта", "Руления", "Посадки" и "Деливери" сидят вместе, а диспетчеры "Круга" и "Подхода" — в другом здании.

То же самое на прилет. "Круг" подводит его к четвертому развороту, как правило, на удалении 11–12 километров, и передает диспетчеру "Посадки". Он его заводит на посадку, также спрашивает диспетчера "Старта", свободна ли полоса, и разрешает посадку. Борт сел, пробежал по полосе, как только он ее освободил, то передается другим диспетчерам.

У каждого диспетчера свой сектор. В воздушном пространстве проходит очень много трасс, соответственно, в зависимости от их длины и количества пересечений все разделено на различные сектора. У диспетчера бывает сектор и 100 километров, а бывает и 200. К примеру, если самолет летит из Внукова в Калугу, его ведут семь человек.

Небо как соты. Оно все порезано ими. Так вот, люди смотрят — неба много, а на самом деле там очень мало места. Там тоже такие же дороги нарисованы, такие же перекрестки. И вот на них управляют диспетчеры.

У диспетчеров есть нормы и федеральное правило по порядку ведения фразеологии радиообмена. Поэтому все технологические процессы, которые происходят, зарегламентированы и под них разработана фразеология, которую использует не только диспетчер, но и весь экипаж воздушного судна. Все говорят на одном нормированном языке, используя стандартные фразы.

Если диспетчер говорит, что он взлет запрещает, это означает только одно: он запрещает взлет — и все. Это не переспрашивают, это знают точно.

Если этой фразы недостаточно, то можно дальше объяснять, что случилось

Согласно Воздушному кодексу, в воздушном пространстве РФ допускается использование двух языков — русского и английского в международных аэропортах и трассах. Право выбора языка общения возложено на диспетчера, но если экипаж российской авиакомпании заговорит по-английски, то на этом же языке ему и ответит диспетчер. К примеру, в Болгарии весь радиообмен даже со своими болгарскими пилотами происходит только по-английски.

Внуково — необычный аэропорт. Кроме международного терминала там обслуживаются и бизнес-авиация, и вертолеты, и правительственные борта. Проходят торжественные встречи официальных делегаций и глав зарубежных государств. Поэтому здесь специфика работы у диспетчеров особая и даже, можно сказать, секретная.

"У нас часто бывают задержки, так как авиакомпании знают, что у нас работает специальный авиаотряд, планируются какие-то важные рейсы с соответствующими ограничениями на вылет, мы просто вводим эти ограничения и запрещаем всем вылет — и все, вне зависимости от погоды", — говорит Астахов.

Еще одна достаточно закрытая тема — взаимодействие с военными во время репетиций и проведения парада Победы 9 мая. "Нам просто небо закрывают — и все. Мы сидим молчим. Они сами управляют и сами летают. Недели за две становится известно, что аэропорт будет закрыт на какое время. И авиакомпании заранее сдвигают расписание. Если идут репетиции, то ограничения вводятся по разным участкам и какой-то аэропорт может работать. У нас во Внукове закрывали на час практически все".

С недавнего времени во Внукове в ночное время запрещены полеты авиации с двигателями, которые по шумовым показателям не проходят определенные нормы. Тем не менее на службы аэропорта иногда жалуются жители близлежащих московских районов Ясенево и Переделкино. Однако у современных турбореактивных самолетов распространение звука идет вдоль фюзеляжа, поэтому когда они пролетают над районом Ясенево, то шума практически нет. Диспетчеры признаются, что если сейчас, к примеру, запустить советский Ил-86, то можно оглохнуть. Хотя всего несколько лет назад так и было.

Когда у нас самолеты были похуже, скажем так, Ту-134 и Ил-86, которые очень медленно набирали высоту. При взлете с полосы 06, набор высоты проходил над Ясенево. У авиакомпании "Атлант-Союз" на Ил-86 в 6 утра было три подряд рейса на Египет и Турцию, мы это называли "доброе утро, Ясенево!"

"Кто-то купил квартиру в Переделкине, метро выкопали, все хорошо. Но когда покупали — было тихо, а мы летали через Ясенево. А тут неожиданно ветер поменялся, человек приходит домой и видит, что самолеты летают, а их раньше не было, и начинает писать на нас. Людям же не объясняют, что здесь тоже иногда летают самолеты", — смеется диспетчер.

Марина Лысцева, Роман Азанов.

ТАСС благодарит за помощь в организации интервью и проведении фотосъемки сотрудников ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" и филиала "Московский центр автоматизированного управления воздушным движением...

|

|

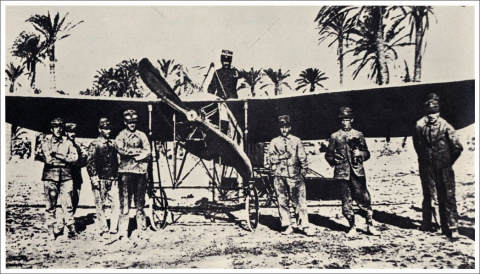

ЭТОТ ДЕНЬ В АВИАЦИИ. 22 ОКТЯБРЯ |

1797 - французский воздухоплаватель Андре-Жак Гарнерен (Andre-Jacques Garnerin) совершил первый в истории человечества прыжок с парашютом - с воздушного шара, спрыгнув с высоты около 1 км над парижским парком Монсо

1888 - Родился первый руководитель советских ВВС К.В.Акашев

1909 - Впервые женщина, баронесса француженка Элиза де Ларош, совершила одиночный полёт на самолёте. А 8 марта 1910-го она же стала и первой дипломированной лётчицей

1910 - Первый отечественный перелет, Петербург - Гатчина, 64 км за 56 мин, Е.В.Руднев на "Фармане-III"

1911 - В Гатчине инженер-подполковник Д. М. Колокольцев осуществил первую в России радиопередачу с самолета.![]()

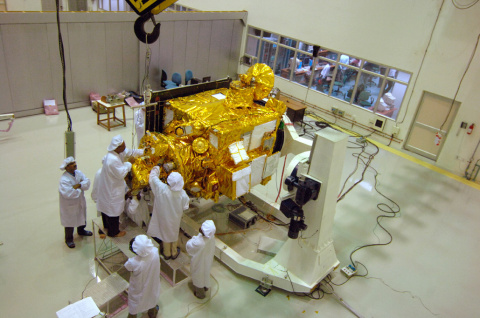

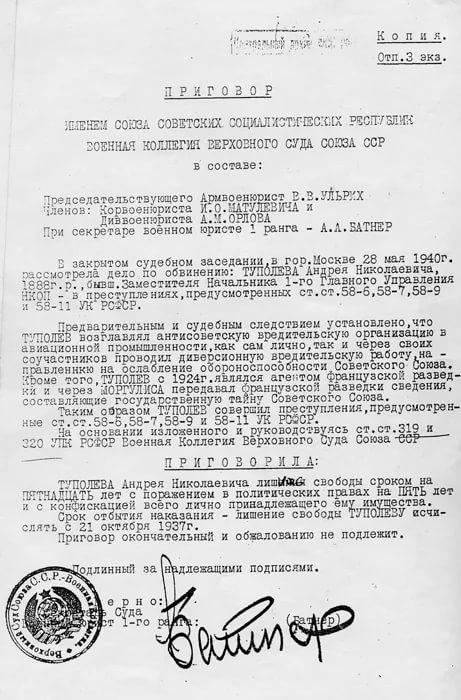

1922 - Дата создания ОКБ А.Н.Туполева. В 1922 г. Туполев возглавил Комиссию по постройке металлических самолётов при ЦАГИ. С этого времени в системе ЦАГИ начало действовать сформированное и возглавляемое им опытное КБ по проектированию и производству цельнометаллических самолётов различных классов. По предложению самого А.Н.Туполева дату создания Комиссии - 22 октября 1922 г. - считают датой создания опытного конструкторского бюро ЦАГИ – ОКБ А.Н.Туполева.

1936 - Первый полёт британской скоростной летающей лодки Shorts S-23 Empire. Этот четырёхмоторный гидроплан мог развивать скорость 322 км/ч. С 1938-го этот самолёт выполнял дальние рейсы в Каир, Индию, Южную Африку, Гонконг, Юго-Восточную Азию и даже в Австралию

1938 - Мировой рекорд высоты для поршневых самолетов - 17083 м, М.Пецци на Капрони Са161бис (Италия). Рекорд не превышен.

1940 - Родился Ю.А.Егоров, летчик-испытатель.

В 1965 окончил Армавирское ВВАУЛ. В 1965-1969 -лётчик-инструктор Армавирского ВВАУЛ, в 1969-1972 - лётчик-инструктор Ставропольского ВВАУЛШ. С июня 1972 - в запасе.

В1973 окончил Школу лётчиков-испытателей.

С апреля 1973 - на лётно-испытательной работе в ОКБ П.О.Сухого. Поднял в небо и провёл испытания первого серийного Су-25 (Т8-3; 18.06.1979), СУ-17М4 (19.06.1980). Принимал участие в испытаниях СУ-15УМ, Су-17, Су-24, Су-25 и других самолётов.

Погиб 23 июня 1980 года при выполнении испытательного полёта на самолёте Су-25 (Т-8-5).

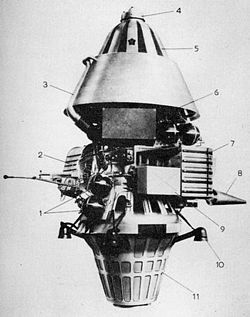

1966 - Запуск АМС "Луна-12" для фотографирования поверхности Луны![]()

1975 - В Новгороде Як-40 №87458 Латвийского управления гражданской авиации при заходе на посадку зацепил шасси и крылом о крышу здания областной типографии на проспекте Карла Маркса и упал на четырехэтажный жилой дом.

Экипаж 106 летного отряда выполнял рейс Л-98 Сыктывкар-Рига. На участке маршрута Вологда-Новгород из-за фактической погоды ниже минимума, которая прогнозом не предусматривалась, экипаж ушел на запасной аэродром Ленинград-Смольное, где произвел посадку в 12:54. 17 пассажиров, имевших билеты до Риги, были отправлены другим рейсом. После улучшения погоды в Новгороде экипаж произвел взлет в 16:26. На борту оставались 2 пассажира с билетами до Новгорода. Прогноз погоды по а/п Новгород с 15:00 до 18:00 предусматривал – туман, видимость 500-1000 м, во второй половине срока – облачность 10 баллов высотой 100-150 м, дымка, видимость 1000-1500 м, ветер неустойчивый 1-4 м/с. Фактическая погода на аэродроме за 16:20 была – ясно, дымка, видимость 3 км, ветер 60° 2 м/с. Эшелон полета был 3 300 м. В 16:41 экипаж вышел на связь с диспетчером а/п Новгород, доложил расчетное время прибытия и попросил включить привода. Диспетчер, в нарушение НПП-71 и НМО-73, передал фактическую погоду на аэродроме давностью 52 мин. – ясно, видимость 2 300 м, ветер 110° 2 м/с, давление 777 мм рт.ст., при прогнозируемых облачности ниже 200 м и видимости менее 2 000 м. В нарушение существующей схемы захода на посадку при данных метеоусловиях командир корабля производил заход на посадку с прямой по ОСП. Светотехническое оборудование аэропорта (ночной старт) не включалось. Около 16:50 самолет пролетел на траверзе ДПРМ правее 550 м с МК=185° на высоте около 80 м в тумане с видимостью 50-100 м. В дальнейшем, не меняя курса, самолет продолжал полет в тумане правее линии посадочного курса над г. Новгород. В 16:53 самолет на высоте 20 м, на удалении 3 км от торца ВПП и в 340 м правее посадочного курса (195°) зацепил крышу типографии (пр-т Карла Маркса, 4) выпущенными шасси и правой консолью крыла, часть которой в результате отломилась. Самолет продолжал полет с правым креном и столкнулся с 4-х этажным жилым домом (пр-т Карла Маркса, 3) на другой стороне проспекта. Удар произошел между вторым и третьим этажами и привел к обрушению перекрытий со второго по четвертый этажи на ширине 10 м. Самолет полностью разрушился и сгорел. Пожар охватил часть дома, деревья и автомашину. У здания типографии была повреждена кровля. Все находившиеся на борту, а также 4 человека, находившихся в квартирах дома (в том числе ребенок семи лет), погибли. Проживавшая в доме женщина скончалась от ожогов в больнице 25 октября. 8 человек прохожих, находившихся на улице, были ранены (один получил перелом основания черепа и один – сотрясение мозга в результате падения на них обломков здания, остальные получили ожоги).

2001 - Авиакомпания "Волга-Днепр" выполнила перевозку фюзеляжа самолёта производства английского аэрокосмического концерна Бритиш Аэроспейс. Фюзеляж самолёта длиной более 33 метров был загружен на борт Ан-124-100 в Кинлоссе (Шотландия) и доставлен в Манчестер на один из заводов данного концерна.

Для осуществления подобных перевозок служба технического директора авиакомпании проектирует специальную оснастку, на которую и устанавливается фюзеляж самолёта. Уникальные характеристики самолёта и высокопрофессиональный технический персонал авиакомпании позволяют проводить подобные, часто ювелирные операции (расстояние между грузом и кабиной самолёта иногда составляет миллиметры), за считанные минуты и при этом, исключая необходимость использования дополнительного наземного оборудования - бортовое оборудование позволяет самостоятельно загружать моногрузы массой до 120 000 кг.

2008 - Запуск к Луне первой индийской АМС "Чандраян-1". Посадка СА на Луну 14.11.2008 г...

|

|

Четыре человека выпивали... |

Четыре человека выпивали,

забыв про жен, забыв про все дела.

Они не выпивали, а летали,

и комната кабиною была.

И командир, над столиком склонившись,

эмалевую звездочку - в вино!

А после он отдаст ее сынишке -

ведь летчики не носят орденов.

У летчиков все звания равны.

На летном поле мало козыряют.

А в воздухе погоны не нужны -

у летчиков и маршалы летают!

А я люблю их, добрых и отчаянных,

когда они гуляют, как никто,

не потому что много получают,

а потому что завтра:- От винтов!-

И, если разобьется слово «нужно»,

друзья исполнят непосильный труд,

те звездочки на бархатных подушках

по улицам застывшим пронесут.

Но не венков заплаканную зелень,

а вижу я, как спрыгнув с корабля,

они идут, отталкивая землю, -

поэтому и вертится Земля!

Феликс Чуев

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Жемчужные поля, или как добывают жемчуг... |

Что такое жемчуг и откуда он берется? Это знают все.

Также все знают о японских ныряльщиках ама, которые погружаются на достаточно большую глубину, чтобы поднять оттуда моллюсков с вожделенными жемчужинами внутри.

И многие считают, что настоящий жемчуг добывается только таким способом, ценой нечеловеческих усилий людей с огромными легкими.

На самом деле основной объем жемчуга в мире добывается совершенно другим способом.

Для этого не нужно нярыть на многие десятки метров и поднимать оттуда сотни моллюсков, среди которых, возможно, отыщется пара-тройка раковин с жемчужиной между створками.

Во многих странах жемчуг выращивают, словно картошку, на специальных полях...

2. Начну свой рассказ с короткого ликбеза. Итак, жемчуг образуется внутри раковин моллюсков после попадания туда песчинки и последующего постепенного отложения на нее перламутра, в результате чего образуется твердый перламутровый шарик, который ценится как драгоценные камни и используется для производства ювелирных изделий. Почему при попадании песчинки образуется жемчуг? Песчинка внутри моллюска вызывает у последнего постоянное раздражение и заставляя его выделять перламутр, который концентрически обволакивает раздражающий предмет. Чем дольше песчинка находится в теле моллюска, тем большего размера перламутровый шарик будет внутри него.

Классическим способом жемчуг добывают с давних времен - ныряльщики с корзинами ныряют на дно каменистых бухт и открытых участком моря и поднимают оттуда сотни моллюсков, которых затем раскрывают в поиске перламутровых шариков. Абсолютно понятно, что жемчуг находят далеко не во всех раковинах и множество моллюсков попросту выбрасывают обратно в море. Поистине, титанические усилия ради каких-то перламутровых шариков.

В 1896 году произошла, без преувеличения, революция на рынке жемчуга, позволившая добывать его в ... промышленных масштабах!

И вот, с начала XX века в разных странах Юго-Восточной Азии, которые имеют выходы к морю, стали появляться вот такие огромные поля.

3. Это поля, на которых выращивают моллюсков.

Теперь ныряльщикам уже не нужно отыскивать новые скопления моллюсков в открытом море, погружать на большую глубину и перелопачивать огромное количество раковин в поисках заветной жемчужины.

Сегодня моллюсков выращивают вот на таких грядках, где они живут на специальных сетках, подвешенных на плавучие буйки.

Все, что нужно сделать для добычи раковин, подплыть к бую на лодке и вытащить сетку с моллюсками на борт

3. Моллюсковые поля расположены поблизости или вокруг вот таких плавучих ферм.

Именно здесь живет персонал, обслуживающий поля, вскрывающий раковины для изъятия жемчужин и выращивающий молодняк для последующего расселения его на жемчужных "грядках".

И еще здесь производится одна операция, без которой все эти поля были бы совершенно бесполезными..

4. Ферма представляет из себя пустые пластиковые емкости, выполняющие роль поплавков, на которых расположены настилы, размещаются служебные помещения и спальные домики

5. Прямо посреди фермы располагается детский сад.

Здесь подращивают моллюсков перед тем как их высадить на общем поле.

Эдакая жемчужная рассада

6. Корзины с поплавками, в которых подрастает молодь

7. Для выращивания жемчуга используются самые разные виды моллюсков.

За один и тот же промежуток времени в одних образуется лишь крошечная горошина жемчужины, в других - огромный крупный перламутровый шарик.

Кроме того, в зависимости от вида моллюсков, жемчужины могут быть с разными оттенками - жёлтые, зелёные, чёрные и даже голубые жемчужины. Голубые жемчужины очень редки и имеют очень высокую стоимость.

8. Когда на жемчужных грядках на основном поле подходит время сбора "урожая", рабочие поднимают сетки с раковинами и привозят их для вскрытия на ферму.

9. Здесь рабочие отделяют моллюсков от сетки и очищают от налипшего за многие месяцы дополнительного мусора и обрастаний

10. Очищенные раковины собирают в корзины, которые позже будут вскрывать под пристальным вниманием охраны и камер наблюдения. Ведь в каждой раковине прячутся десятки и сотни долларов

11. Но наверняка у вас уже назрел вопрос - почему же в каждой раковине гарантировано есть жемчужина?

На самом деле, все вышеописанные процессы - это лишь технические этапы, которые очевидны и ничем не отличаются от этапов, которые выполняют и ныряльщики ама.

Главное, что делают на этой ферме - внедряют в гонаду живого моллюска ту самую песчинку!

Именно это и было тем самым революционным открытием Кокити Микимото в 1896 году, позволившее сделать культивировать жемчуг в промышленных масштабах.

12. Этот парень на фото по 12 часов в день занимается тем, что аккуратно вскрывает молоднях из детского сада и имплантирует в живого моллюска раздражитель, вокруг которого будет образовываться шарик из перламутра, то есть расти жемчужина.

13. В гонаду внедряют как песчинки по аналогии с естественным природным процессом, так и довольно крупные перламутровые шарики, которые изготавливают тут же из остатков раковин моллюсков.

14. Это поистине ювелирная работа, т.к. моллюск после операции должен остаться живым.

15. Створки аккуратно раздвигаются на специальном стапеле, чтобы не повредить мышцу, сдерживающую створки раковины

16. Затем при помощи пинцета в гонаду или мантию помещается шарик.

После этого раковина поместят внутрь мешков-сеток и отвезут на жемчужное поле.

17. А через несколько месяцев или лет, рабочие достанут моллюсков из моря и в каждом из них найдут вот такую жемчужину..

Этот жемчуг не является искусственным, ведь все процессы в нем происходят точно также, как и при естественном попадании песчинки внутрь моллюска.

Конечно же, культивированный жемчуг стоит гораздо дешевле того, что все еще добывают ныряльщики ама. Но даже культивированный жемчуг различается в цене, которая составляет от 300 до 30000 долларов (за одну нитку) в зависимости от диаметра, качества поверхности и качества подбора цветового оттенка жемчужин в пределах одного ожерелья.

Кстати, интересно, что жемчуг имеет срок жизни. И он не такой уж и большой - не больше 200 лет (исключение составляют случаи, когда к жемчужине нет доступа воздуха). Наиболее старая жемчужина, чья история может быть прослежена, — «Перегрина», принадлежавшая Элизабет Тейлор...

|

|

Великий марш возвращения... |

В течение почти шести месяцев палестинцы проводят антиизраильские выступления на границе между сектором Газа и Израилем, которые называют «Великим маршем возвращения». Цель — привлечь внимание к праву палестинцев на возвращение на территории, ставшие 70 лет назад Израилем.

В объективе самые эффектные фотографии...

— Канадский историк Нил Каплан

1. (Фото Menahem Kahana):

2. Палестинцы поджигают шины вблизи границы между Газой и Израилем, чтобы тем не было видно, куда стрелять слезоточивым газом, 6 апреля 2018. (Фото Anadolu Agency):

3. Палестинец с рогаткой. (Фото Mahmud Hams):

4. Граница с Израилем, 11 мая 2018. (Фото Mohammed Abed):

5. Фотографы. (Фото Etienne De Malglaive):

6. Теннисисты. Отправляют баллоны со слезоточивым газом обратно в Израиль, 11 мая 2018. (Фото Mustafa Hassona):

7. Палестинцы использую воздушных змеев, чтобы поджигать Израильские территории. (Фото Said Khatib):

8. Змей прилетел, 15 мая 2018. (Фото Ahmad Gharabli):

9. Слезоточивый гад по палестинцам, 25 мая 2018. (Фото Khalil Hamra):

10. Действие газа. (Фото Ashraf Amra):

11. Израильский танк Меркава-4 на границе, 8 июня 2018. (Фото Jack Guez):

12. У палестинцев есть свое оружие. (Фото Mustafa Hassona):

13. Август 2018. Ничего не поменяло. Опять летят снаряды со слезоточивым газом. (Фото Mahmud Hams):

14. В ответ из Палестины летят камни из пращи. (Фото Mahmud Hams):

15. (Фото Hassan Jedi):

16. Палестинка, 7 сентября 2018. (Фото Ali Jadallah):

17. Палестинец, 14 сентября 2018. (Фото Ali Jadallah):

18. На границе, 14 сентября 2018. (Фото Ali Jadallah):

19. (Фото Ali Jadallah):

20. (Фото Ali Jadallah):

21. (Фото Mahmud Hams):

|

|

Позитивные морские жители... |

Они напоминают людям коров, улиток и даже попугаев. Позитив на вечер пятницы...

Текст: news.mail.ru

Обыкновенный рогатый кузовок