75 лет назад была успешно завершена ƒонбасска€ операци€ расной армии...

¬алерий “имощенко

22.09.2018

—разу после —талинградской победы, после 2 феврал€ 1943-го, да нет, раньше, уже в €нваре всем стало €сно: всЄ – дальше ”краина. Ќа всех фронтах заговорили об этом наперебой, с радостью и надеждой. ѕочему? ƒа потому что ”краина – это полстраны, и по населению, и по богатствам, потому что там – иев, мать городов русских.

ќсвободить от нацистов ”краину, значит, освободить страну. ¬ыйти, наконец, на нашу старую границу... ј заодно и на границу ≈вропы. ј там до ¬аршавы, ¬ены, Ѕерлина – рукой подать. ¬раг это понимает не хуже нас. » поэтому атакует...

ёжный фронт… —трашнее его придумать сложно. “€гучее, бесконечное, страшное сражение, которое шло почти год. ак-то забылось, что –остов нам пришлось брать дважды, а ’арьков трижды! ƒонбасс как раз между ними. «десь – ключ к ѕобеде.

≈сть фотографи€, котора€ сн€та в ƒонбассе, и по ней создан знаменитый пам€тник на безым€нной высоте в —лав€носербском районе Ћуганской области. омбат јлексей ≈рЄменко поднимает своих бойцов в контратаку. ќн погибнет через несколько секунд, сразу после щелчка фотоаппарата военкора ћакса јльперта. Ёто, пожалуй, одна из самых знаменитых фотографий ¬еликой ќтечественной войны. ѕо силе и образности она, похоже, может сравнитьс€ только с фотографией, когда наши водружают знам€ на –ейхстаге.

…Ћето 2018 года. Ќаша съЄмочна€ группа не так далеко от ¬орошиловграда, нынешнего Ћуганска... ’ороша€ погода, всЄ очень мило, трудно осознать, что мы находимс€ практически на передовой. ƒо неЄ километра полтора, два.

ѕеред нами, как на ладони, посЄлок —частье, но попасть туда невозможно никак. «а линией фронта – наше счастье.

ћы не впервые здесь, ровно четыре года назад, в 2014-м, добирались сюда вместе с луганским ополчением.

“огдашний взводный ¬ладислав Ѕогринцев сегодн€ подполковник, начштаба первого казачьего полка Ќародной милиции ЋЌ–. —ергей —ивак, тогда командир станично-луганского батальона ¬ƒ¬, был т€жело ранен, сегодн€ в отставке, сугубо мирный человек.

’очешь не хочешь, но в сегодн€шнем ƒонбассе от аналогий и параллелей с сорок третьим годом не уйти. ¬се линии сегодн€шнего соприкосновени€ ЋЌ–, ƒЌ– и ¬—” практически точно совпадают с линией фронта конца 42-го – начала 43-го года.

ƒл€ —ерге€ и ¬лада – это линии судьбы, проход€щие через боль, ранени€, гибель друзей.

ќднако вернемс€ на 75 лет назад, в 14 €нвар€ 1943 года. ≈щЄ не пленЄн ѕаулюс, ещЄ идЄт уличный бой в —талинграде, а передовые соединени€ нашей 5-й танковой армии уже вышли на рубеж реки —еверский ƒонец. —юда же вскоре подошла и 3-€ ударна€ арми€ ёжного фронта. ќт ¬олги до ƒонбасса – молниеносный бросок в неимоверно т€жких услови€х. ¬раг не поверил, что это возможно, и потому проиграл. ќн спешно отходит за реку, готов€ позиции в глубине обороны.

«¬от они, эти окопы ¬еликой ќтечественной, мы их посто€нно видим у себ€ на позици€х. Ќаходим немецкие «сигналки», гильзы от пулемета «ћ√» вперемешку с нашими гильзами. ќтчЄтливо видно, что позиции переходили из рук в руки», – говорит ¬лад Ѕогринцев.

«десь, в ¬орошиловградской области на Ћуганщине – против нас самые опасные элитные войска вермахта, лучшие танковые дивизии —— «ƒас –ейх»,

«¬елика€ √ермани€», моторизованна€ дивизи€ —— «¬икинг», пехотные дивизии ——, горные стрелки, 3-€ горна€ дивизи€, у которой был опыт воздушных десантов и морских десантов в Ќорвегии. «десь с нами воюет воссозданна€ 6-€ арми€, котора€ всего полгода, как погибла под —талинградом. Ќемцы в пику этому, чтобы доказать, что вермахт жив, создали снова эту армию, собрали новые свежие части, и 6-€ арми€ здесь погибла во второй раз.

—тоит вспомнить, что в эти дни на ¬ерхнем ƒону и, особенно в ƒонбассе, кроме немцев, с нами воюет ещЄ пол-≈вропы: венгры, италь€нцы, румыны, хорваты...

¬енгров немцы в основном использовали против партизан или в качестве охранных частей в тылу. » они, увы, про€вили нечеловеческую жестокость против беззащитного мирного населени€ и военнопленных в ¬оронежской, Ћуганской и –остовской област€х.

Ќо видно, рано или поздно наступают времена, когда надо платить по счетам.

¬ эти самые €нварские дни 1943-го генералы –окоссовский и √оликов полностью уничтожили 2-ю венгерскую армию. Ёто были самые страшные потери за всю историю ¬енгрии: 200 тыс€ч солдат остались навсегда в промЄрзших донских степ€х, примерно там же раста€ла больша€ часть италь€нского альпийского корпуса. ¬озникла зи€юща€ дыра на ёжном фронте, и необходимость еЄ латать заставила немецкое командование отдать стратегическую инициативу в наши руки.

ќстро чувству€ момент, —тавка верховного главнокомандовани€ решила овладеть урском, ’арьковом и ƒонбассом. јмбициозный план, за которым сто€л јлександр ¬асилевский, получил вполне соответствующее кодовое название «—качок».

омандующий фронтом – молодой, талантливый, дерзкий генерал Ќиколай ¬атутин нацеливалс€ ещЄ дальше. ќн уже мечтал о ƒнепропетровске и «апорожье, планировал отрезать рым. ≈сли бы план «—качок» был осуществлЄн полностью, война вполне могла закончитьс€ в 1943-м.

— противоположной стороны фронта ¬атутину противосто€л, наверное, самый опытный и самый опасный стратег рейха фельдмаршал Ёрих фон ћанштейн. ¬ это самое врем€, в феврале, в «апорожье приезжает √итлер собственной персоной, и ставит задачу любой ценой удержать ƒонбасс. ћанштейн в ответ требует новых танковых дивизий и, в конце концов, √итлер разрешает перебросить их из ‘ранции.

√итлер и ћанштейн, командир горных стрелков генерал рэйзинг, командующий 4-м воздушным флотом барон –ихтгофен. „Єрные звезды рейха первой величины, и они сошлись над ƒонбассом.

этому времени нацисты совершили здесь чудовищные злоде€ни€. ¬ одном Ћуганске расстрел€но больше 8 тыс€ч мирных жителей, в области – более ста тыс€ч. ¬ один только день первого но€бр€ в городском предместье ќстра€ ћогила расстрел€но больше трЄх тыс€ч, в основном женщины и дети. ƒес€тки и дес€тки тыс€ч угнаны в рабство. ¬семи силами рейх высасывал молодЄжь с ”краины...

ѕр€мой приказ фюрера: всЄ взорвать, всЄ ценное вывезти, всю молодежь угнать в √ерманию. √итлеровцы понимали, что когда расна€ арми€ придЄт, то этих реб€т призовут в армию, и воевать эти юноши будут очень серьЄзно. »м уже есть, за что мстить, они видели врага вблизи, его насто€щее лицо. »х вс€чески агитировали уезжать в √ерманию, а когда не получилось, то на детей устраивали облавы с овчарками, врывались в дома, подростки пр€тались, как могли, а их искали, били матерей: « индер, киндер! √де? √де?!».

ќдна п€тнадцатилетн€€ девочка восемь мес€цев просто€ла в комнате за шкафом, выходила только ночью.

ћногочисленные молодЄжные подпольные группы сопротивлени€, в том числе и сама€ известна€ из них краснодонска€ «ћолода€ гварди€» – не случайность и не продукт советской пропаганды, поверьте. ќни – вечное вселенское сражение за человеческое достоинство, за свободу.

ƒети, оставленные нами одни, на произвол судьбы за линией фронта, увидели, что их не считают людьми в принципе, и вз€ли в руки оружие, чтобы отомстить за мам своих, которых морили голодом, забивали насмерть на непосильных работах. чести нашего народа, были у нас вот такие, не сдавшиес€ дети!

»звестен эпизод, когда боева€ группа молодогвардейца ¬ити ѕетрова, совсем юные реб€та, атаковала лагерь военнопленных и освободила 75 наших солдат и офицеров. “о есть дети освободили своих отцов, а не наоборот. ћальчишескую боевую группу раскрыли, практически все они погибли после зверских пыток. ого живым, кого мЄртвым сбросили в шахты.

–уководитель «ћолодой гвардии» »ван “уркенич, раненый под —талинградом, попал в плен, бежал, пробралс€ в раснодон и возглавил подполье. ј когда пошли аресты, в коротком бою отбилс€, ушЄл, смог скрытьс€, перешЄл линию фронта, и уже в марте шЄл в атаку освобождать ƒонбасс.

«Ќу что ж, друзь€, коль наш черед, да будет сталь крепка, пусть наше сердце не замрЄт, не задрожит рука»... ѕод шквальным огнЄм врага красноармейцы форсировали п€тую по величине реку ”краины – —еверский ƒонец. — ходу захватили плацдарм, но развить успех не удавалось. “ам, где горел этот бой в 43-м, и в 2014-м, и сегодн€ – лини€ противосто€ни€, окопы, блиндажи ЋЌ–, а за рекой – ¬—”, и так уже четыре года.

«имой 1943-го у боев за ¬орошиловград зат€жной неопределЄнный характер: пробуксовка стабилизации фронта, сил на продвижение к —талино ƒонецку €вно не хватает. Ќо ужас в том, что перед нами танковый кулак ——, если зав€знем, потер€ем темп, враг вполне способен перейти в наступление, тогда откатимс€ до самого ƒона, если не до ¬олги.

ѕонима€ эту опасность, командующий 3-й гвардейской армией генерал-лейтенант ƒмитрий ƒанилович Ћелюшенко решает кардинально изменить тактику. ќтдаЄт парадоксальный приказ: отправл€ет в обход Ћуганска 8-й кавалерийский корпус под командованием генерала Ѕорисова. –искованный глубокий рейд по тылам противника должен, по его замыслу, изменить оперативную ситуацию, ускорить вз€тие Ћуганска. ¬ ночь на 8 феврал€ этот беспримерный рейд началс€.

орпус прорвал немецкий фронт, опрокинул 335-ю дивизию врага и устремилс€ на запад. “рое суток кавалерийский корпус се€л ужас в тылу врага, тыловые части ¬орошиловграда и ƒебальцево в панике бежали в сторону ƒонецка.

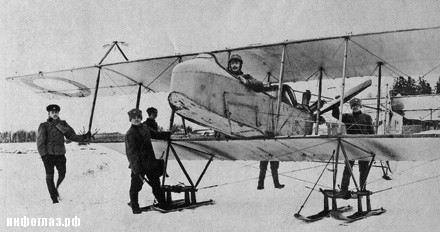

–ейд проходил в т€желейших погодных услови€х. —нег, особенно в балках, по по€с. ѕурга, мороз 30 градусов. Ќо с самого начала рейда корпус поддержали местные партизаны и просто стихийно возникающие патриотические группы.

ѕри движении кавалерийскими колонами корпус подвергалс€ ударам немецкой авиации, нЄс большие потери, но всЄ равно с бо€ми упорно шЄл к стратегическому железнодорожному узлу ƒебальцево. » там зав€зались ожесточЄнные бои за каждую улицу, за каждый дом.

—обственно цель рейда уже была достигнута, именно потому, что против корпуса были брошены лучшие силы врага, и значит, они были отт€нуты от Ћуганска. Ќо досталось это дорогой ценой.

Ќацисты понимали, что у них за спиной в глубоком тылу действуют советские войска, и они с минуты на минуту могут оказатьс€ в окружении.

Ќет сомнений, что именно бесстрашие и дерзость бойцов Ѕорисова вынудили командующего фашистскими войсками прин€ть решение вывести из ¬орошиловграда основные силы. √орные стрелки генерала √анса рейзинга, кост€к обороны, ушли, бросив италь€нцев на произвол судьбы.

Ќочью 13 феврал€ немцы начинают подрывать так и не запущенные ими предпри€ти€ и коммуникации.

ѕонима€, что теперь всЄ решают минуты, на рассвете 14 феврал€ 1943 года расна€ арми€ начинает штурм ¬орошиловграда.

«а полчаса бойцы овладели юго-восточной частью города. Ёто позволило отт€нуть основную часть немецкого гарнизона, и тогда с севера ударил 2-й танковый корпус. “анковый прорыв вызвал паническое бегство италь€нских подразделений. Ќа плечах врага в город ворвалась наша пехота. исходу дн€ ¬орошиловград был освобождЄн.

Ќо именно поэтому дл€ нашего 8-го корпуса, который уже шестые сутки билс€ в тылу врага, наступили т€жЄлые времена. 3-€ гвардейска€ арми€ Ћелюшенко не смогла развить успех, и закрепилась в городе. —в€зь с корпусом была потер€на.

ј тем временем в район ƒебальцево нацисты бросили все освободившиес€ силы, в том числе танковые дивизии —— и горных стрелков. орпус, по сути, оказалс€ в окружении.

8-й кавалерийский корпус был многонациональным. ¬ самом невыгодном опасном месте отча€нно сражалась одна из его дивизий – башкирска€ 112-€, она удерживала рубежи у „ернухино, предместь€ ƒебальцево.

¬раг перенЄс на них всю свою огневую мощь – авиацию, танки артиллерию. азалось, выжить в этом огненном аду невозможно. ∆енщины и дети села пр€тались в подвалах. Ѕольшинство мужчин вступили в р€ды корпуса и упорно сражались. ¬ основном уже трофейным оружием. ћногие из них впоследствии были отмечены правительственными наградами.

¬скоре стало недоставать боеприпасов, всЄ чаще приходилось битьс€ холодным оружием. » самое печальное – практически отсутствовала наша авиаци€.

√итлер, напоминаем, в эти дни, 18–19 феврал€ – в «апорожье. √лавный враг советского народа – в каких-то 200 километрах от ƒебальцево.

ѕротив кавалеристов брошены свежие танковые подразделени€. 4-й воздушный флот рейха наносит массированный авиаудар. орпус понЄс большие потери, и 19 феврал€ по по€с в снегу, нес€ на себе раненых, пошЄл на прорыв. ћестный проводник сумел провести конников по балке под самым носом у немцев.

омандир 112-й башкирской дивизии генерал ћинигали Ўаймуратов, воодушевл€€ бойцов, по€вл€лс€ на самых т€жЄлых участках. ќн был глубоко образованным человеком, в совершенстве владел английским, китайским, татарским, уйгурским, казахским. ƒо войны работал военным атташе в итае и “урции. ”никальный, тонкий, талантливый человек.

то-то должен был прин€ть на себ€ главный удар, отвлечь внимание врага. ¬ тот день бойцы 112-й башкирской смогли прорвать заслон. Ётот бой был особенно трагичен. ѕопав под пр€мой артиллеристский огонь, атакованные с трЄх сторон, кавалеристы, нес€ потери, рвались вперЄд без артиллерийской поддержки, уже почти без гранат, переход€ в рукопашную.

омдив Ўаймуратов с немногими высшими офицерами демонстративно, в бурке на вороном коне, пошЄл в лобовую атаку. Ќа какие-то минуты они внесли см€тение в р€ды противника. ¬оспользовавшись этим, его оставшиес€ офицеры ударом во фланги, использу€ последние несколько танков, прорвали позиции врага, и дивизи€ вышла из окружени€, смогла прорватьс€ к своим.

√енерал ћинигали Ўаймуратов и замкомандующего корпусом генерал —тепан ƒудко погибли в этой беспримерной отвлекающей атаке. ¬ судьбе 8-го кавкорпуса – ответ на вопрос, почему первый областной центр ”краины Ћуганск был вз€т так быстро, в феврале, а большинство городов ƒонбасса – лишь через полгода.

“аким был сорок третий год, такой была арми€. ак видите, в ней к этому времени были генералы, способные в самый страшный, решающий момент идти впереди своих бойцов в последнюю атаку. ’очетс€ наде€тьс€, что в сегодн€шней нашей российской армии такие генералы тоже есть. ¬ армии же нынешнего донбасского ополчени€ такие офицеры точно были, один из них – командир ѕервого казачьего полка полковник ѕавел ƒрЄмов.

ќни всЄ те же – силовые линии, болевые стратегические точки ƒонбасса. ƒебальцево, важнейший железнодорожный узел, водные преграды, мост через —еверский ƒонец у станицы Ћуганской, высоты, —лав€носербск, —аур-ћогила....

–ейх вновь упорно готовит контрнаступление на ёге, в ƒонбассе, и, к сожалению, оно будет успешным. ¬раги снова захват€т ’арьков и Ѕелгород. ƒа и часть городов ƒонбасса, таких как —лав€нск, вз€тых, что называетс€, «на кураже», авантюрно, без резервов, без серьЄзного артиллерийского и танкового прикрыти€ пришлось оставить с большими потер€ми. » какой это ужас! – вновь оставить врагу мирное население, которое поверило в спасение…

Ћишь немногие, такие как мальчишка из —лав€нска ¬олод€ “арновский, могли уйти, отступить с нашими войсками. ќн станет сыном полка, форсирует ƒнепр и ќдер, и напишет на колонне –ейхстага: «—еверский ƒонец – Ѕерлин. јртиллеристы ƒорошенко, “арновский, —умцев». Ќо как же ещЄ до этого далеко! Ѕитва за ƒонбасс будет продолжатьс€ ещЄ долгих семь мес€цев.

ѕосле страшного, но практически равного сражени€ на урской дуге – всЄ ещЄ в неустойчивом равновесии. Ќа календаре 22 июн€ 1943-го. ћа€тник войны ещЄ может качнутьс€ в любую сторону.

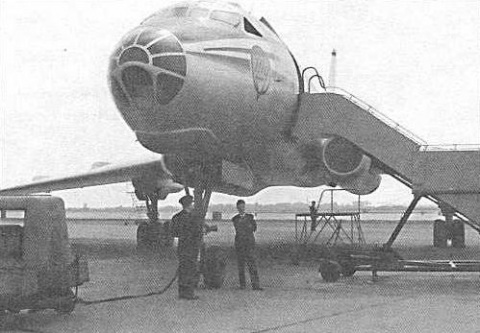

Ќацисты приготовили колоссальную линию обороны по реке ћиус, знаменитый ћиус-фронт – 104 км, 20–30 ƒ«ќ“ов на километр. 800 укреплЄнных населЄнных пунктов, минные пол€, бесконечные пулемЄтные гнЄзда... ћиус-фронт оборон€ет всЄ та же 6-€ арми€ вермахта, воссозданна€ личными усили€ми фюрера.

≈сть ещЄ одна знакова€ точка в ƒонбассе – —аур-ћогила, то, что называетс€ господствующа€ высота. ¬ 2014-м за нее были т€желые бои между подразделени€ми ƒЌ– и ¬—”... Ќетрудно догадатьс€, что ей принадлежало особое место в немецкой обороне и летом 1943-го.

Ќемцы понимали: если потер€ют ƒонбасс – потер€ют ”краину. ƒальше – ≈вропа, им придЄтс€ защищать уже свои дома. —ейчас или никогда.

¬ этот момент уже никто в рейхе не говорит о захвате ћосквы или победном марше до ”рала. √итлер за€вл€ет, что ƒонбасс, ћиус-фронт должны стать восточной границей рейха. Ќи много ни мало!

»так, 17 июл€. ¬рем€ «„», момент истины. ¬ первой же атаке наши части прорвали ћиус-фронт и захватили небольшой плацдарм на правом берегу ћиуса. ¬ передовом отр€де шЄл майор ¬асилий ћаргелов, легендарный десантник, в будущем – создатель и командующий ¬ƒ¬. ¬ эти дни именно его бойцы овладели селом —тепановка, это бесценный плацдарм дл€ штурма —аур-ћогилы. ќн – замкомдива, но всегда с солдатами: или в самом переднем окопе, с разведчиками, или в атаке с бойцами.

Ќацисты, понима€ всю опасность возникшего плацдарма, нанос€т контрудар. ≈го главна€ ударна€ сила – знаменитые дивизии «ћЄртва€ голова» и «–ейх» из второго танкового корпуса ——, переброшенного с урской дуги.

Ќемногие знают, что 30 июл€, на ћиус-фронте произошла «втора€ ѕрохоровка». ѕротив эсэсовцев наша 2-€ гвардейска€ арми€, она зан€ла оборону на каменистых скатах миусских курганов и в отбитых у врага в кровавом двухнедельном бою донецких сЄлах. ¬ ћариновке, —тепановке, алиновке и на высоте 213,9 – это в каких-то восьми километрах восточнее —аур-ћогилы.

¬ последний июльский день после мощной артподготовки и удара пикирующих бомбардировщиков три сотни танков и штурмовых орудий, сотни бронетранспортеров с мотопехотой пошли в атаку. ¬переди двигались п€тнадцать «“игров». ¬ том страшном масштабном бою главную роль сыграли бронебойщики и артиллеристы ћаргелова. ƒвое из них стали √еро€ми —оветского —оюза.

—клоны древних курганов и высот – идеальное место дл€ размещени€ противотанковой артиллерии. Ќаводчики ћаргелова бьют снайперски наверн€ка. » самое главное, бои на земле теперь сопровождались упорнейшей борьбой за превосходство в воздухе. » похоже, оно уже у наших штурмовиков.

Ёсэсовские танки горели один за другим. «а четыре дн€ боЄв на ћиусе только «ћЄртва€ голова» потер€ла 2 000 отборных бойцов: это в два раза больше, чем на урской дуге. онечно, это было бы невозможно без поддержки наших бойцов с воздуха.

ќбо всех геро€х-лЄтчиках не расскажешь. ¬спомним хот€ бы самые €ркие звЄзды тех боев.

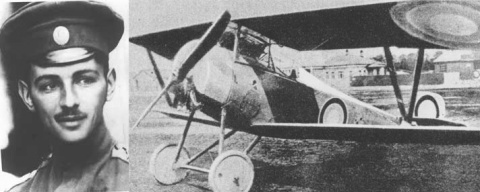

¬сЄ это врем€ над —аур-ћогилой сражалась лЄтчик-истребитель Ћиди€ Ћитв€к. ќна – сама€ результативна€ женщина-истребитель ¬торой мировой. Ќа фото она стройна€, красива€, юна€. ≈й 21 год. » при этом она – опаснейший дл€ врага непревзойдЄнный мастер воздушного бо€.

ƒо ƒонбасса был —талинград, где Ћиди€ уже во втором вылете сбила немецкого барона – аса, одержавшего 30 воздушных побед.

Ќа капоте самолЄта Ћидии была нарисована бела€ лили€, еЄ так и называли «Ѕела€ лили€ —талинграда».

¬ одном из боЄв самолЄт Ћитв€к был подбит, она села на территории врага. √итлеровцы попытались вз€ть еЄ в плен, но один из лЄтчиков-штурмовиков пошел на них в атаку и огнЄм из пулемЄтов заставил залечь, а сам приземлилс€, подхватил Ћидию, спас.

¬ марте она, будучи т€жело раненной, чудом смогла привести повреждЄнный самолЄт на аэродром. ¬ мае 1943-го в неравном бою погиб еЄ муж √ерой —оветского —оюза јлексей —оломатин.

¬ конце июл€ всЄ шли и шли т€жЄлые бои на ћиус-фронте. 1 августа 1943 года Ћиди€ совершила четыре боевых вылета, в трЄх сбила три самолЄта противника. ¬ четвертом шестЄрке наших «€ков» пришлось схватитьс€ с 42-м€ самолЄтами противника, которые шли штурмовать наш плацдарм у —аур-ћогилы, наши сбили двух, не потер€в ни одной машины.

Ќа запад уходила разогнанна€ армада. ѕрижавшись к верхней кромке облаков, наша шестЄрка вз€ла курс домой. » в этот момент из белой пелены внезапно выскочил «мессер», скорее всего, свободный охотник и, прежде чем вновь нырнуть в облака, дал очередь по ведущему последней пары... Ќа аэродром не вернулс€ як-1, бортовой номер «23». Ћиди€ погибла.

Ќо там, внизу, у немцев атака без поддержки с воздуха не задалась. Ѕольше половины их самых современных танков горели на склонах безым€нной высоты.

ѕрактически в этот самый день, когда погибла Ћиди€ Ћитв€к, 1 августа, легендарный лЄтчик јлександр ѕокрышкин и его 16-й гвардейский авиаполк покинули убань, полк перелетел на полевой аэродром в посЄлок Ћюбимое, р€дом с Ћуганском. » уже через неделю начали регул€рно гореть и падать над раматорском и ƒонецком сбитые лично им «юнкерсы» и «мессершмитты».

ќн был убеждЄн, что командир полка, дивизии об€зан сам летать и участвовать в воздушных бо€х, иначе он не может эффективно разрабатывать современную тактику, новые методы бо€.

22 августа гвардии майор ѕокрышкин в составе четвЄрки «аэрокобр» сбил «мессершмитт» у —аур-ћогилы, пр€мо над сражающимис€ бойцами ћаргелова. √ор€щий самолЄт упал в районе алиновки (на современных картах √ригоровка).

ѕокрышкин и ћаргелов. ƒве, быть может, самые €ркие звезды ¬торой мировой, и оба они здесь, у —аур-ћогилы – один на земле, другой в небе. „ерез день, 24 августа, гвардии майору јлександру ѕокрышкину за мужество, героизм и отвагу, про€вленную в бо€х за –одину, присвоено звание дважды √еро€ —оветского —оюза.

Ќо т€гучее сражение за —тепановку и —аур-ћогилу все продолжалось. ќгромные силы и огромные потери с обеих сторон. Ѕесконечные атаки. јртиллерийские дуэли. ћа€тник войны снова замер.

—ловом, на ёжном фронте без перемен. » кто же мог представить, что судьбоносную высоту возьмут всего семнадцать разведчиков. √вардейцы 293-го полка 96-й дивизии ночью 30 августа скрытно проникли в тыл врага, и, неожиданно атаковав пр€мо сзади, из глубины расположений врага, – захватили вершину —аур-ћогилы.

ќтр€д каким-то чудом удерживал свои позиции в течение суток, отбил 12 атак. »х командир – младший лейтенант Ўевченко был смертельно ранен. „тобы не попасть под огонь своих штурмовиков, вид€ полное наше господство в воздухе, разведчики сделали из окровавленной рубашки своего командира флаг и подн€ли его над вершиной.

ѕонима€, что разведчики, их боевые товарищи, с минуты на минуту неминуемо погибнут, бойцы полка подн€лись в атаку. группе Ўевченко пробилась втора€ группа – не более роты, под командованием полковника јлексе€ —ошальского.

¬ том страшном рукопашном смертью храбрых пали все офицеры – и полковник —ошальский, и майор ‘илатов, и капитан »ванов. Ќо рота держалась, понима€, что силы неравны. ∆дали с минуты на минуту последней страшной атаки. —читали патроны, гранаты, раненых....

ќколо полуночи противник внезапно открыл небывалый по мощности шквальный артогонь, он продолжалс€ не меньше часа. Ѕойцы всех трЄх наших дивизий расценили это как артподготовку, приготовились к отражению мощного контрудара, и в душе попрощались с теми геро€ми, которые захватили высоту. Ќо атака всЄ не начиналась.

омдив ћаргелов, чувству€ неладное, выслал своих лучших разведчиков. ≈щЄ час т€гостного ожидани€, и разведка доложила, что это был заградительный огонь дл€ обеспечени€ отхода немецких войск с рубежа.

ƒа, в тот поздний вечер 31 августа 1943 года командующий группой «ёг» Ёрих фон ћанштейн получил разрешение √итлера на отвод из ƒонбасса группы войск, над которой нависла угроза расчленени€ и окружени€.

Ћевый фланг 6-й армии вермахта уже не опиралс€ флангом на позицию у —аур-ћогилы, удерживать фронт становилось бессмысленно и опасно, возникла угроза окружени€.

—оветские войска выходили у них за спиной к расноармейску. ќтчЄтливо зама€чил призрак нового, «донецкого —талинграда» – и в ночь с 31 августа на 1 сент€бр€ позиции у —аур-ћогилы были оставлены нацистами.

¬идно, не судьба была ƒонбассу стать в сорок третьем восточной границей рейха. 6-€ арми€, вернее то, что от нее осталось, и корпуса —— со всей возможной скоростью бежали на запад. рассвету заслоны немцев на высоте и за ней были сбиты, и организовано преследование отход€щего противника, который, вед€ упорные оборонительные бои, цепл€€сь за города ƒонбасса, €вно уходил к ƒнепру и иеву.

—пециально дл€ «—толети€»

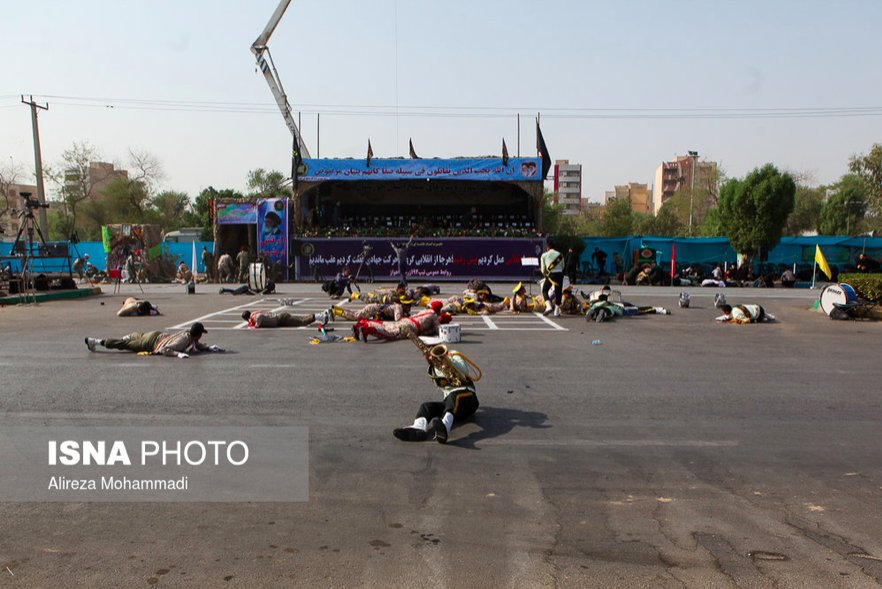

/pics.ru/wp-content/uploads/2018/09/andr-00-640x457.jpg" target="_blank">https://pics.ru/wp-content/uploads/2018/09/andr-00-640x457.jpg 640w" width="700" />

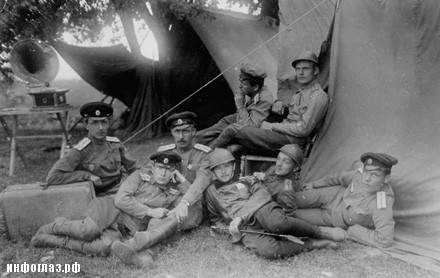

/pics.ru/wp-content/uploads/2018/09/andr-00-640x457.jpg" target="_blank">https://pics.ru/wp-content/uploads/2018/09/andr-00-640x457.jpg 640w" width="700" /> /pics.ru/wp-content/uploads/2018/09/andr-2-1-640x457.jpg" target="_blank">https://pics.ru/wp-content/uploads/2018/09/andr-2-1-640x457.jpg 640w" width="700" />

/pics.ru/wp-content/uploads/2018/09/andr-2-1-640x457.jpg" target="_blank">https://pics.ru/wp-content/uploads/2018/09/andr-2-1-640x457.jpg 640w" width="700" />

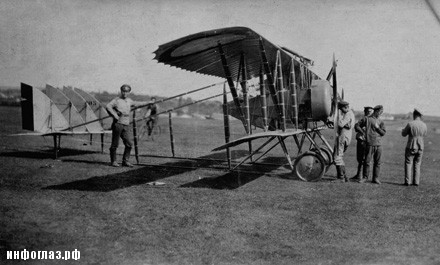

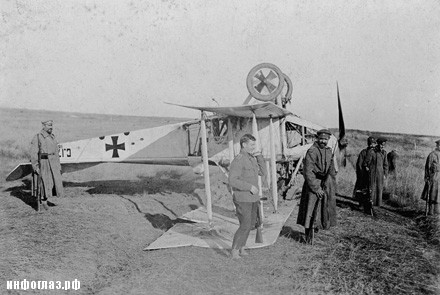

/pics.ru/wp-content/uploads/2018/09/andr-3-768x474.jpg" target="_blank">https://pics.ru/wp-content/uploads/2018/09/andr-3-768x474.jpg 768w,

/pics.ru/wp-content/uploads/2018/09/andr-3-768x474.jpg" target="_blank">https://pics.ru/wp-content/uploads/2018/09/andr-3-768x474.jpg 768w,