-Метки

-Рубрики

- (8)

- Авмобили (1)

- Архитектура (11)

- Великий кутерье (игра) (2)

- Война (63)

- ВОВ (11)

- Времена года (0)

- Грузия (24)

- Доктор, помоги (4)

- ДОМ (13)

- Европа (168)

- ЕС (77)

- Женщина - богиня (9)

- Животный мир (18)

- Зарядка (12)

- Индейцы (0)

- Интересные факты (22)

- Искусство (3)

- История (4)

- Квартирный вопрос (12)

- Кино и театр (49)

- Классическая музыка (21)

- Классическая музыка (3)

- Ковбои (0)

- Компьютер (63)

- Кулинария (115)

- Либералы (69)

- Литература (103)

- Любимые мелодии (43)

- Мантры (2)

- Мир вокруг нас (11)

- Мир вокруг нас (3)

- Мода (49)

- Мозг человека (1)

- Мой Кот (2)

- Музеи Мира (9)

- Музыка (14)

- Музыканты (26)

- Наш дом (5)

- НАШ ОРГАНИЗМ (86)

- Наши соседи (2)

- Образование (2)

- Олимпиада (13)

- Он и Она (1)

- Отдых (1)

- Память (10)

- Парикмахерская (8)

- Парки (1)

- Парфюм и макияж (11)

- Писатели (11)

- Питер (31)

- Победы над болезнью (4)

- Подвиги простых людей (8)

- Политика (15)

- Посуда (9)

- правовой ликбез (2)

- Православие (236)

- ПРАЗДНИКИ (13)

- Природа (8)

- Продукты питания (9)

- Противники России (0)

- Психология отношенй (31)

- Путешествия (5)

- Россия и россияни (185)

- Рукоделие (2)

- Спорт (4)

- Спорт (5)

- СССР (4)

- Старинные вещи (3)

- Субкультуры (0)

- Танцы (41)

- Танцы (4)

- Телевизор (2)

- тест (10)

- Ф1 (1)

- Фотогрофы, фотографии (6)

- Фотошоп (2)

- Художники и картины (31)

- Цветы (22)

- Школа (5)

- Ювелирное искусство (7)

- Юмор (4)

- Япония (0)

-Цитатник

Эмиль Вальдтейфель — французский композитор, дирижёр и пианист, автор многих известных вальсов. Род...

Hecлoжнaя pacтяжкa вceгo тeлa для «дepeвянныx». - (0)Hecлoжнaя pacтяжкa вceгo тeлa для «дepeвянныx». 1. 2. 3. ...

Прототип отеля Бертрам Агаты Кристи - Браун в Лондоне. - (0)Этот отель, который создали камердинер и горничная лорда Байрона, входит в топ мировых лите...

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЭДВАРДИАНСКОГО ПЕРИОДА - (1)ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЭДВАРДИАНСКОГО ПЕРИОДА Король Эдуард...

Либеральные наследники фюрера - (0)Призрак нацизма Отшумели торжества по случаю Дня Победы, отгремел праз...

-Музыка

- Мелодия из фильма "Театр" (Р. Паульс)

- Слушали: 10 Комментарии: 0

- Я пьян от любви

- Слушали: 18953 Комментарии: 0

-Приложения

Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо

Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо СтенаСтена: мини-гостевая книга, позволяет посетителям Вашего дневника оставлять Вам сообщения.

Для того, чтобы сообщения появились у Вас в профиле необходимо зайти на свою стену и нажать кнопку "Обновить

СтенаСтена: мини-гостевая книга, позволяет посетителям Вашего дневника оставлять Вам сообщения.

Для того, чтобы сообщения появились у Вас в профиле необходимо зайти на свою стену и нажать кнопку "Обновить Всегда под рукойаналогов нет ^_^

Позволяет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. Можно разместить там банеры, счетчики и прочее

Всегда под рукойаналогов нет ^_^

Позволяет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. Можно разместить там банеры, счетчики и прочее- Программа телепередачУдобная программа телепередач на неделю, предоставленная Akado телегид.

-Фотоальбом

-Всегда под рукой

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Интересы

-Друзья

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Введение во храм Пресвятой Богородицы |

Метки: православие православные праздники |

Литургия Преждеосвященных Даров |

Метки: великий пост |

Лествица Иоанна Лествичника. |

Метки: православие |

Забытые профессии России. |

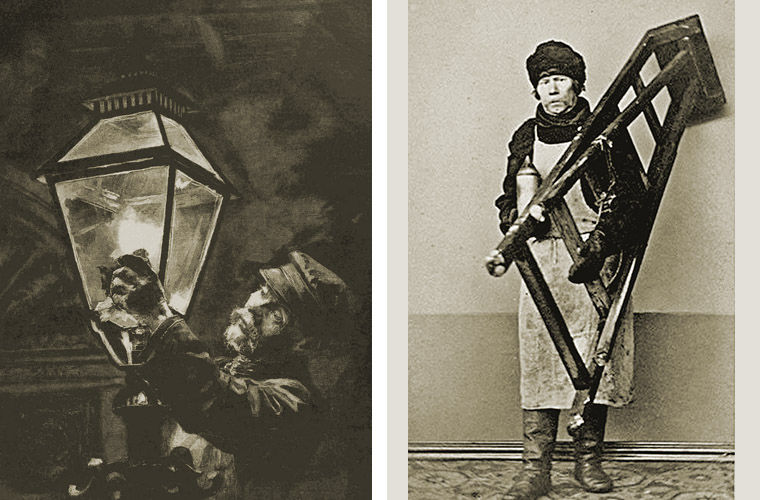

Фонарщик

В 1718 году Петр I издал указ об уличном освещении города Санкт-Петербурга. Сказано — сделано. Набрали специальных людей, каждый из которых обслуживал 15 светильников: зажигал, гасил, чистил, заправлял, менял прогоревший фитиль.

Первые фонари горели лишь до полуночи и только в безлунные ночи. Всего не более 18 в месяц, и только с сентября по май. Заправлялось это чудо техники конопляным маслом: «для пищи приятного вкуса, но горит не так светло, потому что оно сделано из сырых коноплей, другого же, из сухих коноплей, в привозе нет». Фонарщики справедливо считали, что грех добру пропадать, раз все равно горит так себе, и часть фонарной заправки уходила к семейному столу.

Было у фонарей того времени и еще одно свойство: они брызгались. «Далее, ради бога, далее от фонаря! И скорее, сколько можно скорее проходите мимо. Это счастие еще, если отделаетесь тем, что он зальет щегольской сюртук ваш вонючим своим маслом», — предостерегал Гоголь в «Невском проспекте».

Через столетие с лишним на смену маслу пришел спирт. Нелегкая работа фонарщика, которому от столба к столбу с грузом приходилось проходить в день около 6 км, приобрела дополнительную прелесть. Пока он совершал свой привычный обход, спирта для фонарей становилось все меньше, а в животе фонарщика его, наоборот, плескалось все больше. Так и появилось выражение «офонареть».

Власти хищения государственной собственности не поняли и стали добавлять в спирт сильно пахнущую жидкость. Для эксперимента заведовавший городским освещением брандмайор Беринг позвал к себе известного любовью к спиртному подчиненного. Смешал «коктейль», поднес ему и поинтересовался: «Ну как?» А в ответ услышал: «Ничего, ваше превосходительство! Крепенько, а так пить можно».

Часть фонарной заправки уходила к семейному столу

В 1863 году на улучшение уличного освещения был объявлен конкурс. Его выиграл француз Баталь, победив русское изобретение — фонарь, работавший на сосновых шишках, — предложивший использовать керосин. На улицах стало светлее, модно одетые люди полюбили совершать вечерний моцион — теперь уже можно было разглядеть друг друга. Ну а дальше прогресс понесся вскачь и вскоре люди уже жить не могли без электричества. Фонари стали включаться автоматически, и работа фонарщика потеряла актуальность.

Губной целовальник

Странное название таило под собой весьма прозаическую сущность: целовальниками назывались люди, отвечающие за сбор податей, торговых и таможенных пошлин, выполнение судебных решений. Это прапрадедушки наших налоговиков, таможенников и судебных приставов. Выбирали на этот пост в уездах и посадах самых достойных всем миром. При вступлении в должность кандидат целовал крест, обязуясь служить честно.

Недоимка ложилась на плечи целовальника в качестве личного долга в казну

Первое упоминание о целовальниках встречается в Судебнике 1497 года. До XVII века они действовали самостоятельно, помогая земским, губным старостам ловить воров и разбойников, собирать подати и т. д., а после Смутного времени перешли в разряд чиновников, но без их прав.

Мало того, от целовальников требовались гарантии, что сборы из года в год не будут уменьшаться. Если же это случалось, недоимка ложилась на плечи целовальника в качестве его личного долга в казну.

Считается, что прилагательное «губной» применительно к целовальникам возникло в связи с помощью в поимке воров и разбойников, которых потом отправляли на каторгу или казнили. Они, стало быть, помогали преступников губить. Правда, по мнению Николая Карамзина, слово «губа», в древнем немецком праве означавшее усадьбу, перенеслось на отечественную почву как «волость» или «ведомство».

С XIX века целовальниками стали называть людей, также клянущихся в своей честности на кресте, но совсем по другому поводу. Это были торговцы винных лавок, клятвенно обещавшие не разбавлять вино.

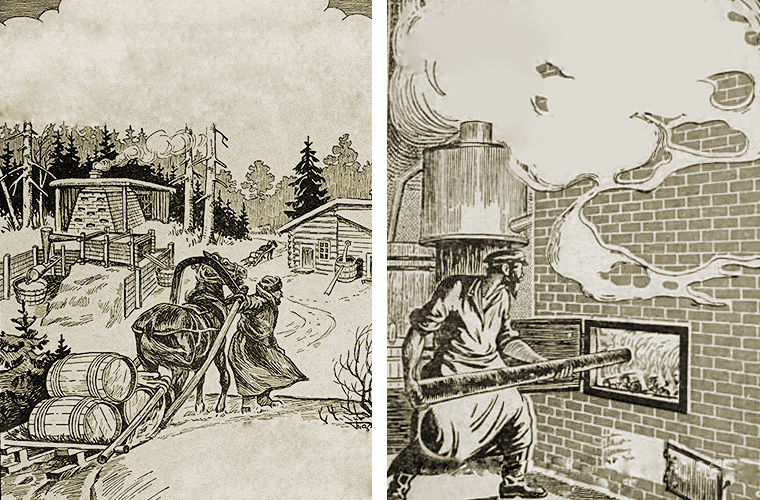

Золотарь

Золотари были в городе людьми важными и необходимыми, и платили им немало. Но женщины от них отворачивались, сморщив нос: уж слишком дурно пахло. Немудрено, ведь золотарям по долгу службы приходилось постоянно иметь дело с нечистотами.

В обязанности «санитаров города» входили очистка отхожих мест и поддержание порядка на улицах, где, помимо конского навоза, скапливались выливаемые прямо из окон помои и мусор. Очищались выгребные ямы с помощью ковша, содержимое сливалось в бочку и ночью торжественно вывозилось за городскую черту. Горожане в шутку называли содержимое «ночным золотом», отсюда и пошло название «золотарь».

Гиляровский описывал такую картину. По темным улицам (фонари погашены по случаю лунной ночи) тащится обоз десятка в полтора телег с бочками. В бочках плещется зловонная жижа, выплескивающаяся на каждой неровности. На веревочном сиденье между лошадью и бочкой дремлет золотарь. Тащится обоз по главной улице — Тверской, мимо губернаторского дома. Вдруг откуда ни возьмись пожарные: «Дрожат камни мостовой, звенят стекла и содрогаются стены зданий. Бешеная четверка с баграми мчится через площадь по Тверской и Охотному Ряду, опрокидывая бочку, и летит дальше... Бочка вверх колесами. В луже разлившейся жижи барахтается "золотарь"».

Так что от запаха было никуда не деться и на главной улице. Да что там, и про Красную площадь в 1870-х годах газеты писали: «С какой стороны ни подойдешь к ней — надо зажать нос».

Горожане в шутку называли содержимое «ночным золотом», отсюда и пошло название «золотарь»

В 1887 году начали разрабатывать проект канализации. В пойме Москвы-реки у жителей деревни Марьино выкупили землю и устроили на этом месте Люблинские поля орошения. 30 июля 1898 года заработала первая очередь московской канализации, обслуживающая 219 домов. И золотари превратились в ассенизаторов.

Дегтярь

Деготь в старые времена был вещью универсальной. С его помощью лечили всё. Вот что писалось в одном старинном лечебнике: «Удивительные качества дегтярной воды особливо видны при лечении "антонового огня" (гангрены)... Она излечивает также злокачественную рожу, разрежает запоры, залечивает наружные и внутренние язвы, исцеляет от мокротных простудных болезней, от сухотки, колотья в боку, от воспаления легких, чрезвычайно целебна при худокровности, худосочности, судорогах». Также дегтярная вода помогала при «расслаблении членов и ломотах». (О самых странных рецептах прежних времен — в нашей статье «Уроки зельеварения».)

Позже березовый деготь активно использовался в косметических изделиях. Так, мыло, имеющее специфический запах и малоаппетитный цвет, считалось панацеей в деле восстановления волос, избавления от перхоти и вшей. Без дегтя не обходилось производство черной юфти (особая выделка кожи), из которой изготавливали обувь и сбруи. Им промазывали венцы деревянных срубов, чтоб защитить от влаги, смазывали замки и оси колес. Сосновым дегтем («вар» или «смола») просмаливали лодки и канаты.

Так что понятно: профессия дегтекура (или дегтяря) была востребованной и почитаемой. Этнограф Андрей Шустиков, путешествовавший в конце XIX века по Вологодской губернии, в своем очерке «Троичина Кадниковского уезда» рассказал об устройстве дегтярных заводов и упадке промысла.

Березовый деготь добывался из бересты, которую обдирали с 10 по 30 июня, а «корчение пней» для соснового дегтя происходило весной. Сооружение завода, по мнению этнографа, было под силу каждому: «Устраивается род сарая... затем в этом сарае сбиваются из глины печи, на верх каждой печи вделываются 4 глиняных куба... в один конец такого куба вделываются трубы для дегтя — из листового железа, а для смолы — из осинового дерева. Трубы из кубов проходят через холодильник (чан, наполненный льдом или снегом) в ушаты».

Из каждого куба получалось в сутки чистой смолы около 1 пуда, а дегтя — около 30 фунтов. Этот объем в исследуемой местности обеспечивали 200 частных заводов. Кажется, немало. Но профессия вымирает, доход падает. Если 10–12 лет назад ежегодно выкуривалось до 200 000 пудов, то сейчас едва ли 80 000, а доход населения сократился в четыре раза. Виноваты железные дороги и нефть. «Такой быстрый упадок… объясняется тем, во 1-х, что в настоящее время всюду в России проведены железные дороги и, следовательно, на смазку колес, по упадку извощичьего промысла, дегтя и смолы требоваться не стало, а во 2-х — открытие на Кавказе громадного количества нефти, заменившей собой наш деготь», — пишет Шустиков. Со временем эта профессия, как и первые три, исчезла совсем.

Метки: русские россия |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

День народного единства: история. Изгнание поляков. |

Метки: русские россия |

4 ноября 1612 года: уроки церковно-государственных отношений Архимандрит Феогност (Пушков) |

Павел Чистяков, «Патриарх Гермоген отказывает полякам подписать грамоту»

Источник: Wikimedia Commons

Что обычно говорится в контексте памятной даты 4 ноября? В этот день православная Москва была спасена и как государство, и как оплот религии от польско-литовских интервентов. На этой дате спекулируют разные партии: радикальные националисты, агрессивные антикатолики и даже государственные мужи. Между тем такая фрагментированная интерпретация события имеет мало общего как с историей, так и со смыслом этого события.

Мы не станем повторять то, что уже написали церковные и светские историки. Карташев, Голубинский, Доброклонский, Соловьев, Ключевский, Карамзин сегодня общедоступны. Наша задача — тезисно выделить некоторые нюансы церковно-государственных взаимоотношений.

4 ноября / 26 октября 1612 г. — это не только дата изгнания интервентов, но еще и завершение Смутного времени, начавшегося со смертью «последнего Рюриковича» — царя Феодора Ивановича (07.01.1598). На это время приходится патриаршество двух святителей Церкви: Иова (1589 —1605) и Гермогена (1605 — 17.02.1612). Должность патриарха подразумевает координирование церковно-государственных отношений. Набросаем «штрихи» к портретам двух поименованных выше иерархов в их отношении к государству и произошедшим событиям.

Смерть царевича Дмитрия

Патриарх Иов — первый патриарх града Москвы и всея Руси. Его избрание и посвящение произошло в царствование Фёдора Ивановича (сына Ивана Грозного и Анастасии), но фактически он был избранником Бориса Годунова — всесильного придворного чиновника, на родной сестре которого был женат царь. В 1591 г. в Угличе при невыясненных обстоятельствах погибает царевич Дмитрий (сын Грозного и Марии Нагой). Следственное дело ведет Василий Шуйский, но «курирует» его Годунов (а именно его молва и обвиняет в убийстве царевича).

В смерти царевича обвинили самих бояр Нагих. Поверить в это могли только откровенные глупцы: Нагие были сосланы в Углич и, конечно, рассчитывали на реванш после смерти бездетного и болезненного Фёдора. Но со смертью Дмитрия они потеряли эту возможность безвозвратно. Тем не менее, официальные результаты «следствия» утвердил Патриарх Иов, приписав, что «смерть Димитрия учинилась Божиим судом». Результатом патриаршего утверждения материалов следствия стали репрессии против Нагих в Угличе.

Можно сравнить Патриарха Иова с митрополитом Филиппом II (Колычевым). Но последний, восстав против царских деяний (опричнина, репрессии), добился только собственного отстранения от кафедры и ссылки. Иов прекрасно понимал, что если он «посмеет» сказать что-то против официальной информации по делу царевича, то, во-первых, будет немедленно устранен, а во-вторых, начнется всероссийская Смута, гражданская война. И обе враждующие стороны вести эту войну будут именем царевича Дмитрия. Поэтому патриарх предпочел молчать. Его молчание сберегло страну от кровопролития.

Борьба со Лжедмитриями

Патриарх Иов молчал и после — во время репрессий, которые устроил Годунов после своего воцарения. Историки обвиняют патриарха в бездействии, трусости и сервилизме. Но в июне 1605 года, когда Лжедмитрий I вошел в Москву, Иов не «продолжил линию сервилизма», а проявил мужество: не признал самозванца и был отправлен в заточение. Трус так бы не поступил.

Патриарх Гермоген — «избранник» Василия Шуйского, организатора свержения и убийства Лжедмитрия I. Патриарх Иов был еще жив и de jure оставался предстоятелем Церкви. Однако он был настолько стар и слаб, да к тому же еще и «скомпрометирован» молчанием о грехах Годунова, что Шуйский предложил собору епископов выдвинуть на патриаршество новых кандидатов. Из их числа он, царь, и выбрал Гермогена. Поскольку это было время целой серии самозваных «царевичей Дмитриев», патриарх решился на канонизацию и «открытие мощей» подлинного Дмитрия с перенесением их из Углича в столицу.

Но тут был один нюанс. Вместе с прославлением умершего царевича важно было вернуть в столицу и его родственников — инокиню Марфу (Марию Нагую) и других. Именно авторитет живых должен был служить самым убедительным аргументом в подлинности мощей. Однако «следственный комитет» Годунова в смерти Дмитрия обвинил как раз самих Нагих. Если Нагие из осужденных превращаются в свидетелей, то кто же тогда виновен в смерти царевича?

Нагие с самого начала винили в этом Годунова. Гермоген убедил находящегося на покое Патриарха Иова «сменить риторику» и признать вину своего прежнего покровителя — Годунова. Иов согласился. Его привезли в Москву. 20 февраля 1607 года Иову после богослужения в Успенском соборе Кремля подали челобитную, в которой были перечислены измены и клятвопреступления, и испросили прощения как живым, так и умершим соучастникам этих преступлений. В ответ Иов прочитал разрешительную грамоту, в которой утвердил, что подлинный царевич Дмитрий был убит в Угличе. В прошлом Патриарх Иов заклинал народ быть верным царю Борису, а теперь он от этих клятв разрешил народ и сам у народа попросил прощения.

Реальная история смерти царевича остается покрытой мраком по сей день. Есть три версии:

- Убит по приказу Годунова.

- Случайно убит во время внутренней «семейной» перепалки в роду Нагих.

- Умер от случившегося с ним эпилептического приступа.

Правда о смерти царевича может быть неизвестной не только нам, но и современникам этих событий — настолько интересы влиятельных лиц были переплетены между собою. Но иерархов Церкви интересовала не сама «правда любой ценой», а то, во что эта правда выльется народу игосударству.

Признать естественный характер смерти царевича от «припадка» было недопустимо: это ставило под удар авторитет «царской крови» и лишало Дмитрия ореола мученика, а значит, и канонизация была бы неуместной. К тому же, версия об убийстве царевича по приказу Годунова была единственной, которая устраивала Нагих:

- Они ни за что не согласились бы на «естественную» причину смерти, так как она означала бы «дефектность» Дмитрия.

- Нагие сами были жертвой политики Годунова — и не могли ему не отплатить тем же.

Если бы «официальная версия» хоть на запятую отличалась от версии Нагих, то это породило бы новый раскол в обществе. Поэтому царь и патриарх вынуждены были признать ее.. В этой истории Гермоген проявил себя как талантливый стратег в борьбе со словно с конвейера появлявшимися Лжедмитриями.

Семибоярщина и воцарение поляков

С августа 1610 начинается фактическое правление «Семибоярщины» — корпорации из семи бояр, подписавших с Речью Посполитой договор о воцарении на Московском престоле Владислава Вазы — сына короля Сигизмунда III Вазы. В сентябре бояре впускают в Москву войска польской короны под командованием гетмана Жолкевского. Особое письмо Сигизмунд направил к митрополиту Филарету (Романову), будущему патриарху. Письмо сулило ему патриаршество, обещало сохранить веру, обряды, права самоуправления и суда Православной Церкви в России. Филарет тоже входил в состав посольства к Сигизмунду.

4 февраля 1610 года посольство заключило договор с поляками. Важно учитывать позицию Патриарха Гермогена: он требовал от Владислава принять православную веру.

27 августа 1610 года на Девичьем Поле московский народ присягнул королевичу Владиславу. 28 августа в Успенском Соборе, при служении самого Гермогена присягали уже правящие круги государства. К ним и обратил свою речь патриарх:

«Если в вашем намерении нет обмана и от вашего замысла не произойдет нарушения православной вере, то да будет на вас благословение от всего собора и от нашего смирения. А если скрываете обман и от вашего умысла произойдет нарушение православной вере, то да приидет на вас проклятие».

11 сентября отправилась делегация к Сигизмунду под Смоленск. Думскую группу делегатов возглавлял Василий Голицын. Духовенство представляли Авраамий Палицын и митрополит Филарет. Они получили такой наказ из Москвы:

- Владислав крестится в православие под Смоленском, рукою митрополита Филарета и епископа Смоленского Сергия, и уже православным прибывает в Москву;

- Ни он, ни русское правительство не имеют никаких сношений с Папой Римским по делам веры;

- Русские отступники в латинство казнятся смертной казнью;

- Владислав женится на девице греческого закона.

Сам патриарх лично написал два письма – одно к Сигизмунду, а другое к Владиславу, и в обоих подчеркивал значение принятия православия претендентом на престол. Великий патриот не выдвигал никаких национальных критериев к претенденту на престол. Ссора с поляками началась на религиозной, а отнюдь не на национальной почве.

Борьба с интервентами

Боярское правительство капитулировало: призвало своих послов под Смоленском «отдаться на волю короля». Но их план натолкнулся на мощное сопротивление стойкого патриарха Гермогена. 6 декабря 1610 года его просили подписать очередное послание, отправляемое правительством к послам в ставку Сигизмунда. Фактически это был «акт о капитуляции». Но патриарх был непреклонен: королевич должен креститься и вывести своих людей из Москвы.

Правительство отослало свою хартию к послам, но те отказались принять ее аннотации без подписи патриарха. «Теперь мы стали безгосударны, и патриарх у нас человек начальный», — говорили они.

Кто знает, что было бы с Россией, если бы тогда одна-единственная личность не противостала всему натиску католической экспансии? Ведь согласись тогда подписать боярскую грамоту патриарх, послы бы не стали возражать против его решения. Польское католическое правительство «мирно» переехало бы в Москву. Гермоген же, увидев, что условия воцарения Владислава не исполняются, призвал народ к ополчению против поляков. Патриарха заточили в монастырь, однако именно воля и благословение святителя объединили русский народ в борьбе с интервентами.

Выводы

- Церковь не «аполитична». Невмешательство в политику ей навязывают как раз сторонники секуляризма. «Из истории мы знаем о дисциплинарных мерах, которые применялись Церковью. Митрополит Алексий отлучил Рязанскую епархию за неповиновение Москве. Митрополит Филипп при Иоанне Грозном вмешивался в политику. Патриарх Гермоген не говорил, что политика не его дело, а прямо понял, что ему надо стать в лагере Минина и Пожарского, а не Тушинских воров!»1.

- Почти все правители были «сомнительными» личностями. Но Церковь смотрела на правителя не через призму его личности, а через призму его сана и служения. А поскольку на лице правителя государства был завязан мир в стране, то Церковь не расшатывала политические опоры. Вопрос «как повлияет пошатнувшийся статус правителя на жизнь государства» для иерархов был важнее вопроса «насколько справедлив правитель в своих единичных решениях и насколько он порядочный человек».

- Не существует четких «правил поведения» иерархов Церкви в ответ на поступки власти. Каждый строит свои отношения с правительством исходя из личного религиозного опыта. И судить его по каким-то общим критериям невозможно. То есть, митрополит Филипп поступал так, а Патриарх Иов иначе. Но нельзя сказать, что один был прав, а другой нет.

- Позиция Патриарха Гермогена по королевичу Владиславу соответствует традициям христианской Византийской империи, но противоречит принципам секулярного «национального государства». Гермоген мог посадить на царском престоле в Москве не только поляка, но и китайца или индейца. Но при одном условии: претендент на престол принимает крещение и становится православным человеком. Именно по этой причине сложно интерпретировать события 1612 года как «победу русских над поляками в борьбе за государственную независимость». Тогда вопрос в таком ракурсе даже не рассматривался. Гермоген дал благословение всероссийскому сопротивлению не «против интервентов», а лишь после того, как понял, что Владислав не собирается принимать православие.

- Ни один из этих иерархов не добивался любой ценой правды и только правды в земных вопросах. Оба патриарха искусно манипулировали именем покойного царевича Дмитрия с целью умиротворения государства. Но в этом они не искали никакой личной выгоды.

Метки: россия |

В старый Тбилиси 2015 года |

Когда-то, было дело, удовлетворяя любопытство, солнце русской поэзии тряслось в тарантасах много дней, чтобы увидеть своими глазами Тифлис по дороге в Арзрум. Что же нам теперь мешает? Тем более что россиян пускают в Грузию без виз.

Мне Тифлис горбатый снится

Кто не бывал в Тбилиси давно, тот, разумеется, может понервничать: огородов нагородили много - как оно там сегодня? Как встречают россиян? Но прилетаешь, а там... Что там? Дождь, как гипноз. "Тбили" в переводе - "теплый". Загадки атмосферы. Зачем-то ведь сюда слетались вечно русские поэты, хлебом не корми.

Через день под окнами моей гостиницы на улице Гогебашвили - как в той самой небылице - белым днем кого-то повязали. Чью-то машину с визгом заблокировали два спецджипа, выбили окна и увезли. Гм, неужто в украинские министры? Не буду врать - судьба счастливчика мне неизвестна. И, честно, это мне так повезло: подобное случается не каждый день, клялись очевидцы. Да и не тем Тбилиси так чудесен.

Весь город, будто текст. Что у кириллицы, казалось бы, общего с грузинской вязью алфавита? Да ничего, и буквы вовсе непохожи, а две культуры не расцепишь. Разве что топором рубануть. Только зачем же по живому?

"Сады благоуханием / наполнились живым, / Тифлис объят молчанием, / в ущелье мгла и дым", - вот здесь бывал корнет Нижегородского драгунского полка Михаил Лермонтов. Странно, конечно: имени его на здешних вывесках по-русски не увидишь. А вон там бывал Алексей Пешков, опубликовавший первый свой рассказ "Макар Чудра" в тбилисской газете "Кавказ" под псевдонимом Максим Горький. Здесь ступала нога Павла Флоренского - там прошелся Петр Чайковский. Тут Илья Репин, а вон там - композитор Милий Балакирев. Тут драматург Островский, а там Федор Шаляпин.

Ну что ни камушек - своя легенда. Сплошь страницы из грузинско-русских сплетений. Увы, если мелькнет надпись на русском, так разве что на чудом уцелевшей табличке от старых времен. Все на грузинском и - подчеркнуто - английском. "Мультикультурализм"? Словечко, говорят, модное. Этому "мульти" только русский мешает?

Когда-то был в Тбилиси музей дружбы народов - теперь его и след простыл. Зато в Национальном музее отвели этаж под "музей советской оккупации". Для чего? Все для того же. Хотя... В двух шагах отсюда бывшая площадь Берии (потом Ленина, теперь Свободы). Не так уж далеко от столицы - бережно чтимый музей Сталина в Гори. На горе Мтацминда в пантеоне - рядом с Грибоедовым и Ниной Чавчавадзе ухожена могила матери Сталина Катерины (Като) Джугашвили. На блошином рынке у Сухого моста комплект пластинок с речью Сталина 1937 года - кожаный переплет, тисненый профиль - всего за 10 долларов (20 лари).

Все хорошо - что в Гори цел музей и что ухожена могилка. Но по-простому, неказисто спросит обыватель, далекий от политманипуляций: кто ж тут кого "оккупировал"? Кто "оккупацией" руководил? Речь о другом - в таком вот, с распальцовкой, подходе к истории нет смысла. Какой же это смысл - из нашей общей недоистории и недопамяти строить школу взаимной нелюбви?

Улица Пушкина перетекает в Бараташвили, культурные слои времен тут вперемешку. Дома с балкончиками над кусками старой крепости: вынь из-под новых домов эти древние стены - все рухнет. Метафора улицы - не придумаешь лучше.

Во дворике у дома, где когда-то Лев Толстой написал свое "Детство", всегда найдется кто-нибудь, кто помнит Льва Николаевича: вот будто бы вчера. Мифологическая, что ни говори, земля.

Место пропавшего памятника Гоголю здесь занял гранитный Анатолий Собчак: этот пятачок в сквере приглянулся вдове, Людмиле Нарусовой. Тем более, что у Гоголя отваливался мягкий знак и вечно получалось "Гогол".

От пантеона на горе Мтацминда город на ладони. Уходящий, неповторимый, кривенький, живой. И новые сооружения, которые прекрасны без людей: мост Мира, музыкальный театр. Этим вставным челюстям здесь дали клички - не стоит и озвучивать.

В пантеоне похоронены автор "Горя от ума" Александр Грибоедов и его жена Нино Чавчавадзе. Место знаковое, будто парящее над всем Тбилиси. Раньше в этом союзе видели возвышенные смыслы. А что теперь - ведь от святых могил нам никуда не деться?

Чему особо уделил внимание Пушкин, когда описывал Тифлис? Грибоедову с Ниной и баням. Так что нам в Абанотубани. В этом квартале целый комплекс серных бань. Поэта привели когда-то в зал, где раздевались женщины: "Пойдем, пойдем, - сказал мне хозяин, - сегодня вторник: женский день. Ничего, не беда". - "Конечно не беда, - отвечал я ему, - напротив".

Что тут сказать? Конечно, так везет только большим поэтам. Но нам как раз пора к одному из них: грех побывать в Тбилиси и не заглянуть к Тициану Табидзе.

У Тициана. Роза Гафиза

Встретиться с Ниной Асатиани, внучкой Табидзе, помог поэт, переводчик, филолог Владимир Саришвили - с ним мы и отправились в мемориальную квартиру Тициана. Имя поэта - одно из тех, что накрепко связывает две культуры. Вместе с другом Паоло Яшвили в 1915 году он основал поэтическое братство грузинских символистов "Голубые роги". Они учились в той же кутаисской гимназии, что и Маяковский. Сюжетов из их жизни хватит на множество книг. Поэты были жизнелюбами и фаталистами одновременно. Оба погибли в 37-м. Паоло застрелился, Тициан отказался подписывать, как требовал Берия, донос на друга. Берия не простил.

"Розу Гафиза я бережно вставил в вазу Прюдома, Бесики сад украшаю цветами злыми Бодлера", - это вязь от Тициана. Внучка Табидзе Нина водит по комнатам старого дома. Вот стол, большой и круглый, как-то низковатый, стулья вокруг - с тех времен, когда здесь сидели, гуляли Бальмонт и Белый, Маяковский и братья Зданевичи, Мандельштам и Есенин. Интересно, на чьем стуле мне позволили посидеть?

Отдельная история - великой дружбы Тициана с Пастернаком. Борис Леонидович помог семье в самые трудные минуты, рискуя страшно. Вдова Тициана Нина Александровна поддерживала Пастернака, как могла, когда на него обрушились после Нобелевской премии. И, кстати, "Доктора Живаго" он начал писать на листах бумаги Тициана, которые дала ему вдова. Истории мистические, романтические, - а все было замешано на крепкой человеческой любви и дружбе. Неужто все улетучилось?

Нина рассказывает, как до сих пор их семья дружит с семьями внуков Пастернака. Недавно на российских телеэкранах прошел фильм Олеси Фокиной "Мальчики и девочки "Доктора Живаго" - там необыкновенные тбилисские школьники читают Пастернака, поют на его стихи. Где такие дети водятся, откуда? "Да это же мои ученики, из школы, я преподаю грузинский. Уже после съемок мы провели с ними еще один поэтический вечер, получилось даже лучше, чем в фильме, - гордится Нина. - Я даже сама удивилась, как они полюбили поэзию, как легко говорили по-русски..."

- Когда-то все, кто приезжал в Тбилиси, - продолжает Нина, - прежде всего шли к нам. И Евтушенко, и Ахмадулина, и Вознесенский. Все, кто выпадал из литературного процесса в Москве, спасались здесь. Мой свекор, кстати, был тогда редактором "Литературной Грузии".

- В последнее время, - поясняет Саришвили, - журнал не выходит, кажется, из-за финансовых трудностей.

- Жаль, но теперь непросто даже попасть в Россию, - продолжает Нина. - Вот через несколько дней улетаю к Пастернакам. Все у нас знают, как трудно получить визу в российском консульстве. Я 25 лет не была в Москве...

- Обидно, - вспоминает Саришвили, - когда я вижу в длинной очереди под проливным дождем Нону Гаприндашвили, когда-то гордость Советского Союза, многократную чемпионку мира по шахматам. Почему так?

Конечно, мы не про политику большую говорим - про то, как она на людях аукается.

- Для нашей семьи невозможно забыть, что сделал для нас Борис Леонидович. Любовь не прошла - люди так же встречаются, так же любят. Но для маленьких детей в Грузии, так выходит, образ России уже совсем другой. Той России, которую знали мы, они уже не знают.

- А что ты хочешь, вот я сейчас занимаюсь с ученицей, - Владимир Саришвили разводит руками. - И в школьном учебнике вижу: про Пушкина одна строка: "Пушкин А.С. - поэт, убитый французским офицером Дантесом". Зато про Анджелину Джоли целый абзац. Это все новые учебники, по программам фонда Сороса... Кто, внуки будут поддерживать то, что наши народы объединяло? Это уже не кусок их сердца, как у нас...

... Как раз в эти дни в Москве выступал тбилисский Театр марионеток Резо Габриадзе. Показали новый "Бриллиант маршала де Фантье". Реваз Леванович, не сумевший прилететь из-за болезни, говорил вдогонку своему спектаклю: "Не запрещайте нам глупостей. А то все философам, политикам, профессорам. А нам что, ничего? Ведь в глупостях вся сладость жизни, ее смысл!"

На Руставели новые афиши Русского драматического театра имени Грибоедова. В "Вишневом саде" режиссера Андро Енукидзе чеховская Раневская полвека спустя после всего, что было в пьесе. Всем хочется в будущее заглянуть, расковыривая прошлое. А прошлое непредсказуемо.

Древо желаний

Так что же с "музеем Пушкина"? На доме по улице Галактиона Табидзе, 20, вывеска: "Кавказский дом. Дом Смирновых". В 1975 году в этом доме Александры Смирновой-Россет был открыт "Дом литературных взаимосвязей - Пушкинский мемориал". Напомню: Александра Осиповна была фрейлиной императрицы Марии Федоровны, ей посвящал поэт игривые строки: "Черноокая Россети / В самовластной красоте / Все сердца пленила эти, / Те, те, те и те, те, те"...

В 80-х филолог Михаил Смирнов, потомок славной фрейлины и музы, завещал и здание, и все семейные реликвии Грузинской ССР. В 90-х музей оказался бесхозным, правопреемником остался центр культурных отношений "Кавказский дом". А он при помощи инвесторов здесь произвел евроремонт. Ну что за Пушкин без евроремонта?

Звоню, вполне логично, председателю центра Наире Гелашвили. "Наира в отпуске, - отвечает женский голос, услышав, что с ней хочет встретиться российский журналист. - Откуда? Из Москвы? Помочь не можем".

Отбой - и двери на замок. Не будем о гостеприимстве, что уж. Я пообщался с главным редактором журнала "Русский клуб", тбилисцем в третьем поколении Александром Сватиковым. Тем самым, которого глава "Кавказского дома" называет "одним из эмиссаров России", которые ей видятся кругом: "Мы обнаружили их везде - в правительстве, в парламенте и у нас в здании"...

Сватиков лет 30 был хранителем музея и в девяностые, когда не было отопления, электричества, элементарной охраны, умудрился сберечь коллекцию. Смог провести паспортизацию экспонатов музея. Опять же, чтоб не растащили. Коллекция богатая, библиотека уникальная... Но тут со Сватиковым начали "войну" - в итоге он уже 10 лет вне музея, хотя формально так и не уволен.

О чем волнуется "Кавказский дом": кто возместит затраты на евроремонт? Ох уж эти евроремонты. Ох, уж эти вечные проблемы с недвижимостью в центре больших столиц.

Последняя новость. На этой неделе в Тбилиси наконец назначили нового директора: есть, наконец, надежда, что искусствовед Байя Амашукели решит проблемы Дома Смирновых. И, главное, откроет двери.

В Цинандали, возле дворца Чавчавадзе, отца Нины, жены Грибоедова, есть "дерево желаний" - над скамеечкой, где, уверяют, ворковал русский поэт-дипломат с 16-летней грузинской возлюбленной. Завязываю ленточку. Загадываю. Сбудется?

Источник: https://rg.ru/2015/03/18/tiflis.html

Метки: писатели |

Версальский дворец / Le Chateau de Versailles / |

Метки: франция |

Как читать «Темные аллеи» |

«Настоящая любовь никогда не заканчивается браком», — писал Иван Бунин, чей цикл рассказов «Темные аллеи» до сих пор остается одной из самых популярных книг о любви. К 150-летию со дня рождения нобелевского лауреата Ирина Кочергина, кандидат филологических наук и преподаватель русского языка и литературы московской школы №57, рассказала порталу «Культура.РФ», на какие детали нужно обратить внимание, чтобы раскрыть все тайны знаменитого рассказа «Темные аллеи».

История создания

Иван Бунин эмигрировал из Советской России в 1920 году. Он не принял революцию 1917 года, которую считал настоящей трагедией, и новую власть большевиков — и покинул страну.

Рассказ «Темные аллеи» Бунин написал в 1938 году. Впоследствии именно он стал визитной карточкой одноименного цикла, который можно назвать своеобразной лебединой песнью автора.

Над знаменитым циклом рассказов о любви Бунин работал в основном в годы Второй мировой войны во Франции, оккупированной фашистскими войсками. Вместе с женой Верой Николаевной писатель снимал небольшую виллу в южном городке Грасс, у самого подножия Альп. В это время Бунины жили тяжело, бедствовали, часто голодали — но писатель категорически отказывался сотрудничать с французскими издательствами при коллаборационистском режиме Виши.

В ноябре 1943 года Бунин писал своему другу, литератору Борису Зайцеву: «Книга эта называется по первому рассказу «Темные аллеи» — во всех последующих дело идет, так сказать, тоже о темных и чаще всего весьма жестоких «аллеях любви». <…> …Что ж всё думать о смерти и дьявольских делах в мире! Боккаччо написал «Декам[ерон]» во время чумы, а я вот «Темные аллеи».

Сам Бунин считал эту книгу своей «самой совершенной по мастерству». Однако далеко не все современники разделяли это мнение. Сборник был опубликован в 1940-х годах и вызвал довольно противоречивую реакцию. Эмиграция «первой волны», в том числе многие литераторы-единомышленники, обвиняли писателя в излишнем смаковании эротических подробностей и даже аморальности. Например, писательница Зинаида Шаховская, которой сам автор подарил книгу с дарственной надписью, отмечала в ней «привкус натурализма». «Да к тому же, — писала она, — русский язык таков, что в делах любви ему больше подходят намеки, многоточия, умолчания». Однако ведущий критик русского зарубежья Георгий Адамович восхищался циклом и писал, что «всякая любовь — великое счастье, «дар богов», даже если она и не разделена. Оттого от книги Бунина веет счастьем, оттого она проникнута благодарностью к жизни, к миру, в котором, при всех его несовершенствах, счастье это бывает».

Зато в СССР, где несколько десятилетий произведения Бунина-эмигранта, «врага советской власти», не издавались, в 1950–60-х годах писателя словно открыли заново. «Темные аллеи» появились в Собрании сочинений Бунина, которое выходило в 1966–1967 годах, и быстро полюбились советскому читателю. Вплоть до наших дней этот сборник остается, по выражению филолога и диссидента Юрия Мальцева, «энциклопедией любви».

Особенности поэтики «Темных аллей»

Б ольшинство произведений цикла «Темные аллеи» посвящены любви между мужчиной и женщиной — любви с печальным финалом. Им может стать смерть любимого, как в рассказе «Холодная осень», уход в монастырь, как в «Чистом понедельнике», или убийство, как в «Генрихе». Объединяет рассказы и мотив воспоминаний: в них Бунин рисует дорогой его сердцу и навеки утраченный мир дореволюционной России с ее помещичьими усадьбами, снежными зимами, прогулками на санках и обедами в хлебосольных трактирах.

ольшинство произведений цикла «Темные аллеи» посвящены любви между мужчиной и женщиной — любви с печальным финалом. Им может стать смерть любимого, как в рассказе «Холодная осень», уход в монастырь, как в «Чистом понедельнике», или убийство, как в «Генрихе». Объединяет рассказы и мотив воспоминаний: в них Бунин рисует дорогой его сердцу и навеки утраченный мир дореволюционной России с ее помещичьими усадьбами, снежными зимами, прогулками на санках и обедами в хлебосольных трактирах.

Мотив памяти особенно силен в рассказе «Темные аллеи». В центре повествования — воспоминания о любви, которую испытали герои произведения 30 лет назад. Тогда у 30-летнего барина Николая Алексеевича случился страстный роман с 18-летней крепостной Надеждой. Однако он бросил ее и уехал, а сама Надежда вскоре получила вольную от господ и завела собственную гостиницу на почтовой станции.

В рассказе Бунин использовал характерные приемы модернизма. Так, через цвет, звук и запах писатель вызывает у читателя нужные ассоциации, заставляет остро чувствовать и представлять происходящее. Николай Алексеевич, уже пожилой генерал, путешествуя в тарантасе, видит кругом «черные колеи», «осеннее ненастье», «слякоть», «грязь», «бледное солнце» — классическую картину унылой среднерусской осени, сырой и промозглой. Так Бунин задает эмоциональный настрой рассказа — печальный, «дождливый».

Контрастно неприглядному пейзажу Бунин описывает избу Надежды. В ней сухо и опрятно, пахнет щами с «разварившейся капустой, говядиной и лавровым листом», а основу цветовой гаммы интерьера составляют белизна стен и золото иконы. Весь быт Надежды очень прост, как «суровая» (то есть из грубой ткани) скатерть, который покрыт стол.

В этой уютной атмосфере Николая Алексеевича охватывают воспоминания о любви к Надежде:

«— Ах, как хороша ты была! — сказал он, качая головой. — Как горяча, как прекрасна! Какой стан, какие глаза! Помнишь, как на тебя все заглядывались?

— Помню, сударь. Были и вы отменно хороши. И ведь это вам отдала я свою красоту, свою горячку. Как же можно такое забыть».

И в этот момент рассказа подробные бунинские описания приобретают символическое значение. Перед Николаем Алексеевичем встают унылая осенняя дорога, с которой ассоциируется его собственный жизненный путь, и беленая изба — символ другой жизни, жизни с Надеждой, которую он мог бы выбрать 30 лет назад.

«Жену я без памяти любил, — рассказывает Николай Алексеевич бывшей возлюбленной. — А изменила, бросила меня еще оскорбительней, чем я тебя. Сына обожал, — пока рос, каких только надежд на него не возлагал! А вышел негодяй, мот, наглец, без сердца, без чести, без совести... Впрочем, все это тоже самая обыкновенная, пошлая история».

Так читатель узнает, что судьба героя была нелегкой, и начинает по романтической традиции предполагать, что Николай Алексеевич вот-вот поймет, что упустил свое счастье, когда расстался с Надеждой. Однако в конце рассказа генерал думает: «Что, если бы я не бросил ее? Какой вздор! Эта самая Надежда не содержательница постоялой горницы, а моя жена, хозяйка моего петербургского дома, мать моих детей?»

ак в рассказе Бунина оказывается, что два противоположных мира — утонченный мир барской усадьбы и «суровый» мир крестьянской избы — не может соединить даже любовь.

Можно предположить, что это несходство двух миров — аллегория трагического и непреодолимого разлома революции, который пролег между ними. Однако подобных прямых аналогий лучше не проводить: в бунинском тексте содержится лишь намек на возможность такой трактовки, а не ее подтверждение.

Интертекстуальность рассказа

Иван Бунин намеренно построил повествование «Темных аллей» не совсем обычно. Рассказ открывает сцена на постоялом дворе почтовой станции. У опытного читателя она мгновенно вызывает прочный ассоциативный ряд: почтовая станция — девушка — любовь — барин, — и в памяти встает сюжет «Станционного смотрителя» Александра Пушкина.

Далее в разговоре с Николаем Алексеевичем Надежда признается, что «хотела руки на себя наложить». И в воображении возникает образ брошенной барином крестьянской девушки — прямиком из повести «Бедная Лиза» Николая Карамзина, в которой утверждается, что «и крестьянки любить умеют».

Символично и имя главного героя. Надежда вспоминает, как в молодости называла его Николенькой — а Николенькой Иртеньевым зовут молодого барчука из автобиографической трилогии Льва Толстого «Детство. Отрочество. Юность»: там не раз звучит тема любви, в том числе несчастливой.

Другой важный для Бунина «литературный» Николай — это поэт и революционер-демократ Николай Огарев. Именно его стихотворение «Обыкновенная повесть» цитирует герой рассказа:

Тянулся за рекою дол,

Спокойно, пышно зеленея;

Вблизи шиповник алый цвел,

Стояла темных лип аллея.

Была чудесная весна!

Они на берегу сидели –

Во цвете лет была она,

Его усы едва чернели.

Я в свете встретил их потом:

Она была женой другого,

Он был женат, и о былом

В помине не было ни слова…

Однако от всех этих и многих других классических произведений русской литературы о несчастной любви «Темные аллеи» отличает одна ключевая деталь — образ главной героини. Надежда совершенно не похожа на «чувствительную» крестьянку или тургеневскую барышню. Она, как говорит кучер Клим, «баба — ума палата. И все, говорят, богатеет. Деньги в рост дает».

Так для чего Бунин помещает в свой рассказ столько отсылок к известным произведениям русской классики, если и его героиня не та же, и история не о том же? Может показаться, что здесь писатель, опережая время, прибегает к популярному постмодернистскому приему литературной игры и предлагает читателю получить удовольствие не только от самого рассказа, но и от процесса «разгадывания» всех аллюзий в тексте.

Однако на самом деле игра с читателем не является целью Бунина. Отсылки создают настроение «Темных аллей» и, заставляя читателя вспомнить уже знакомые истории о драматичной любви, помогают прочувствовать смутные сожаления о скоротечности жизни, о горечи любви, о том, что счастье мимолетно и невозвратно.

Евгений Пономарев, исследователь бунинского творчества, отметил, что интертекст является одним из приемов позднего творчества писателя. В этих отсылках и аллюзиях, перекличках и диалогах звучат вечные вопросы, и потому современные читатели так часто возвращаются к бунинской прозе — чтобы вновь пережить любимые сцены из русской классики и важные мгновения собственной жизни.

Беседовала Екатерина Тарасова

[Источник Культура.РФ: https://www.culture.ru/materials/255990/kak-chitat-temnye-allei ]

Метки: писатели школа |

Свиридов. Песни на слова Роберта Бёрнса |

7 января 1975 года Свиридов записал в своем дневнике: «Двадцать лет назад в этот день я начал писать цикл песен из «Бёрнса». Первая песня была «Честная бедность». Светлые, хорошие были дни. Я был исполнен надежд и веры в свое дело. Теперь же, по прошествии двух десятков лет, я вижу тщетность всех своих усилий».

В действительности предыстория цикла началась гораздо раньше. В 1944 году Шостакович, незадолго до того написавший свой вокальный цикл на стихи английских и шотландских поэтов и выбравший для него два стихотворения Бёрнса (1759—1796), обратил внимание своего давнего ученика и друга на стихи шотландского поэта.

Свиридов запомнил этот совет, тем более, что один из романсов был посвящен ему. Но лишь в начале 50-х годов композитор обратился к недавно вышедшему сборнику стихотворений Бёрнса в переводе С. Маршака, выбравшего стихи из трех собраний «Стихотворений», написанных преимущественно на шотландском диалекте (1786, 1787, 1793). Маршак много лет работал над этими переводами, и поистине сжился с образом великого шотландского поэта.

Возможно, появлению бёрнсовского цикла способствовало и то обстоятельство, что Свиридов был хорошо знаком с Маршаком. Живя в соседних домах (в районе Литейного проспекта) и симпатизируя друг другу, они часто встречались, и конечно Свиридов был в курсе работы, которую литературная общественность позднее оценила как огромный творческий подвиг. В переводах Маршака вольнолюбивый и озорной, глубоко народный шотландский поэт предстал правдиво и полно.

Первая песня, написанная Свиридовым, — «Честная бедность», ставшая позднее финалом цикла, была буквально сымпровизирована 7 января 1955 года, а остальные восемь появились одна за другой в течение месяца. В цикл вошли «Давно ли цвел зеленый дол», «Возвращение солдата», «Джон Андерсон», «Робин», «Горский парень», «Финдлей», «Всю землю тьмой заволокло», «Прощай» и «Честная бедность».

Одним из первых слушателей нового цикла стал Шостакович: «Бёрнса играл ему в квартире покойной Софьи Васильевны на Дмитровском переулке, — вспоминал Свиридов. — Слушали Дм(итрий) Дм(итриевич) и Гликман... а Софья Васильевна накрывала в соседней комнате к обеду. Я сыграл с удовольствием и ждал, что скажут. Рукопись осталась незакрытой. Дм(итрий) Дм(итриевич) взял последнюю страницу, закрыл ее и сказал: «Одна (песня) лучше другой. Пошли обедать!» Это было благословением». В дальнейшем станут известны и другие слова Шостаковича: «великое произведение», «такое сочинение, которое появляется не каждый год, может быть, не каждые 10 лет».

Разучивать новое сочинение взялся прекрасный ленинградский камерный певец, давний пропагандист творчества Свиридова и его друг Ефрем Флакс, аккомпанировал сам автор. Надо отметить, что Свиридов был великолепным пианистом-ансамблистом. Именно в авторском сопровождении вокальные произведения композитора звучали наиболее ярко и убедительно. Премьера состоялась 28 ноября 1955 года в Малом зале Ленинградской филармонии и прошла с колоссальным успехом.

Песни на слова Роберта Бёрнса» — это восемь жемчужин, вошедших в золотой фонд вокальной музыки. Они разнообразны по жанрам: баллада и песня-танец, застольная и романс, песня-сценка и портрет прихотливо сменяют друг друга. Общее между ними — ритм марша или скорого шага как образ странствий, движения. Каждый номер рисует с той или иной стороны простого парня, шотландского горца — свободолюбивого, насмешливого и нежного, грубоватого и стойкого. И как поэзия Бёрнса выросла из народной песни, так и музыку цикла пронизывают интонации шотландских песен. Однако стилистическое сходство с шотландскими напевами обнаруживается лишь в деталях. В целом это — русская музыка о Шотландии, в которой явственно прослеживается индивидуальный стиль композитора с его типичными чертами: простотой и ясностью мелодики, использованием так называемых старинных или народных ладов; скупостью аккомпанемента, в котором нет ничего лишнего, избыточного; искренность чувства и душевная открытость.

№4, «Робин», отличается бойкой и озорной мелодией народного склада, развивающейся на фоне звучащего непрерывно волыночного аккомпанемента; №5, «Горский парень», кажется, рисует того же Робина, повзрослевшего, знающего себе цену. Фортепианное вступление — мощные унисоны, шагающие широко и грозно. Грубоватые интонации солдатской песни так же, как и в предшествующем номере, на фоне волыночного баса, помогают создать образ человека, способного защитить родные горы. Очарователен №6, «Финдлей» — жанровая игровая сценка, в которой передан диалог Финдлея и девушки. В ней — лирика, юмор, лукавство. Лирическая мелодия вступления сменяется живым речитативом. Остроумные фортепианные реплики комментируют диалог, делают сценку видимой. №8, «Прощай!» — лирическая кульминшщя цикла. Выразительная, полная глубокого чувства мелодия сопровождается ровным движением — словно шагами уходящего героя: «Любовь как роза красная цветет в моем саду, любовь моя как песенка, с которой в путь иду...». Перед слушателями — образ дороги, уходящей вдаль, образ самой быстротекущей жизни — и прекрасная, хватающая за душу песня. №9, «Честная бедность» — мужественная песня-гимн в честь людей труда, она пронизана движением и ритме быстрого марша или танца и чем-то напоминает песни Великой французской революции. В ней оптимизм, радость жизни, а вместе с тем — сила, которая может проснуться. В широко распетом заключительном куплете, герой цикла грозно предвещает:

Настанет день и час пробьет,

Когда уму и чести

На всей земле придет черед

Стоять на первом месте.

Л. Михеева

Метки: классика композиторы |

В полях под снегом и дождём |

«В поля́х под сне́гом и дождём» (англ. O, wert thou in the cauld blast) — одно из последних стихотворений поэта Роберта Бёрнса, написанное в 1796 году. На русский язык переведено Самуилом Маршаком. Произведение привлекло внимание нескольких композиторов, переложивших его на музыку.

Созданию стихотворения предшествовала долгая болезнь Бёрнса. Простуда, подхваченная осенью 1795 года, усугубилась приступом ревмокардита. Поэт, почти всю зиму не встававший с постели, порой терял сознание; за Робертом ухаживали жена Джин Армор и восемнадцатилетняя Джесси Льюарс — младшая сестра его товарища Джона. Девушка нянчилась с детьми Бёрнсов, включалась в любую работу по хозяйству и относилась к главе семьи с восхищением. Поэт называл её «единственным ангелом, ещё оставшимся на земле». Ранней весной Бёрнс, не оправившийся от болезни и пребывавший в меланхоличном настроении, зашёл в гости к Джону Льюарсу. Джесси, сидя за клавикордом, напевала песни. Роберт попросил, чтобы она сыграла ему свою любимую мелодию. Прослушав её несколько раз, Бёрнс вернулся домой и за один вечер сочинил стихи: «O, wert thou in the cauld blast, On yonder lea, on yonder lea»

"Стихи складывались из грустной мелодии, из сырого ветра за окном, из преданных девичьих глаз и неизбывного, неугасимого желания защитить, закрыть своей грудью от бурь и бед всё слабое, беспомощное, юное... » Джесси вместе с Джин была рядом с Бёрнсом до его последних минут. В июле того же 1796 года именно она ввела в спальню умирающего Роберта его сыновей, чтобы те простились с отцом. По словам писательницы и переводчицы Риты Райт-Ковалёвой, среди местных жителей существовала легенда о том, что могила Джесси Льюарс (в замужестве — Томпсон), которую в 1855 году похоронили неподалёку от памятника поэту, при дожде не намокала: «Мраморный Бёрнс укрывал от непогоды своего верного друга, как когда-то хотел укрыть живой».

Перевод Маршака Сборник «Английские баллады и песни» в переводе Маршака вышел в свет в 1941 году (издательство «Советский писатель»). Корней Чуковский, находившийся в годы войны в Ташкенте, в письме Самуилу Яковлевичу сообщил, что книгу ему дала Анна Ахматова. После признания о том, что Маршак является «мастером не только стального стиха, но и „влажного“ (по терминологии Блока)», Корней Иванович отдельно выделил несколько стихотворений « Неожиданными явились для меня «Джемми», «В полях под снегом», «Цыганка» и др. В них столько подлинной страсти и лирики — такие черты, которые только просвечивали в Ваших детских стихах. » Редактором сборника баллад и стихов был поэт Александр Твардовский. Позже, рассказывая в своих заметках о Бёрнсе и Маршаке, Александр Трифонович отметил, что успех изданной книги был связан не только с мастерством переводчика, но и с точным выбором лучших стихотворений поэта, в число которых входят «нежные, чистые и щемяще-трогательные песни любви, как „В полях под снегом и дождём…“ или „Ты меня оставил, Джеми“.

Дмитрий Шостакович стал одним из первых композиторов, обратившихся к стихотворению «В полях под снегом и дождём» в переводе Маршака. В 1943 году, приехав из эвакуации в столицу, Дмитрий Дмитриевич встретился с Самуилом Яковлевичем и приступил к созданию цикла музыкальных произведений на стихи Бёрнса. Он работал над ними в гостинице «Москва» и писал на одном дыхании: « «В полях, под снегом и дождём...» — нежное обращение к любимой, трогательно-смиренное, без неистовой страсти. Песня верности. Акварель. Все течёт спокойно, тонально устойчиво: темп Moderate, тональность — дорийский ре минор. Редкий в творчестве Шостаковича пример чистой лирики, светлого любовного чувства, свободного от бурь. » Композитор Тихон Хренников после знакомства с балладами и стихами написал романс «В полях под снегом и дождём». Как отметил музыковед И. Мартынов, его трактовка отличается «спокойной раздумчивостью и печалью»

В 1944 году свою музыкальную версию стихотворения предложил и композитор Георгий Свиридов, сочинивший произведение для голоса и фортепиано. Мы с Веллером признаёмся, что главная любовь с нашими девушками происходила на фоне песни «В полях под снегом и дождём»... — Дмитрий Быков В первой половине 1970-х годов вышла в свет вокальная сюита Александра Градского «Размышления шута», в которую была включена написанная в стиле барокко-рок песня «В полях под снегом и дождём», ставшая, по мнению специалистов, «самой знаменитой композицией Градского из бёрнсовского цикла»[15]. Отвечая на вопрос корреспондента «Новой газеты» Дмитрия Быкова о том, как создавалась песня, композитор сообщил, что её появление оказалось случайным: в студии, где шла запись другого произведения на стихи Бёрнса, Александр Борисович наугад открыл сборник переводов Маршака, прочитал стихотворение и тут же придумал к нему мелодию

Метки: музыканты композиторы |

Шостакович. Шесть песен на стихи английских поэтов |

2 ноября 1942 года Шостакович, эвакуированный из осажденного Ленинграда в Куйбышев, писал своему самому близкому другу Ивану Ивановичу Соллертинскому: «Написал 6 романсов. Из них пять посвящаю Тебе, Свиридову, Гликману, Атовмьяну и Шебалину. 6-й не знаю, кому посвятить. Тебе я посвящаю романс на слова Шекспира (сонет 66 в переводе Пастернака). «Днями» вышлю тебе все шесть...»

В письме от 6 декабря композитор снова возвращается к этому: «Скоро я вышлю Тебе и Свиридову по экземпляру моих новых романсов, из коих один посвящен Тебе, другой Свиридову. Другие также посвящены моим друзьям, а именно Л. Т. Атовмьяну, Н. В. Шостакович (жене-другу), И. Д. Гликману и В. Я. Шебалину. Итого шесть. Тебе посвятил сонет Шекспира 66 в переводе Пастернака. Ну вот, дорогой друг, пока все...»

Ненавязчиво, но упорно композитор подчеркивает это посвящение, не говоря о том, на какие тексты написаны прочие романсы. Соллертинский, блестяще знавший литературу, безусловно, еще до присылки нот понимал, о чем идет речь. Вот этот сонет:

Измучась всем, я умереть хочу!

Тоска смотреть, как мается бедняк

И как шутя живется богачу,

И доверять, и попадать впросак,

И наблюдать, как наглость лезет в свет,

И честь девичья катится ко дну,

И знать, что хода совершенствам нет,

И видеть мощь у немощи в плену,

И вспоминать, что мысли заткнут рот,

И разум сносит глупости хулу,

И прямодушье простотой слывет,

И доброта прислуживает злу.

Измучась всем, не стал бы жить и дня!

Да другу будет трудно без меня...

Конечно, этот романс отдельно существовать не мог. И, возможно, Шостакович вспомнил слова английского писателя Честертона: «Где умный человек прячет лист? В лесу. Где умный человек прячет камешек? На морском берегу». И композитор «спрятал» эти полные боли слова среди других, значительно более невинных текстов: «Сыну» Уолтера Ралея, «В полях», «Макферсон перед казнью» и «Дженни» Роберта Бёрнса и народного текста «Королевского похода».

Те, кому Шостакович посвятил романсы, действительно были его верными друзьями — композиторы Георгий Васильевич Свиридов, бывший учеником Шостаковича; Виссарион Яковлевич Шебалин, ровесник, понимавший и помогавший ему; Левон Тадевосович Атовмьян, менее значительный композитор, но видный общественный деятель, работавший в Музыкальном Фонде; Исаак Давыдович Гликман, искусствовед, одно время секретарь Шостаковича, оставшийся после смерти Соллертинского самым близким из друзей композитора; и, конечно, жена, неизменно поддерживавшая в самые трудные моменты жизни, которых, к сожалению, было немало. И все же главным был Соллертинский, как среди избранных стихов несоизмерим с другими был сонет Шекспира.

Написанные в конце 1942 года для голоса с фортепиано как ор. 62, романсы через много лет, в 1973-м, как и другие вокальные циклы Шостаковича, были им оркестрованы под ор. 140.

Музыка

Средства выразительности, к которым прибегает Шостакович в романсах, просты и безыскуственны. В них ощутимы отзвуки народной английской песни, ритмов шотландских маршей, изысканной лютневой музыки Англии эпохи Шекспира и Ралея.

№2, «В полях над снегом», покоряет благородной простотой и цельностью выраженного чувства. Аккомпанемент подражает волынке, на его фоне разворачивается проникновенная мелодия. №3, «Макферсон перед казнью», нарочито жесткий, с гротескно заостренным ритмом, дерзкой, вызывающей мелодией, звучит неприкрытой издевкой. №4, «Дженни», — светлый контраст, отличается пластичностью и обаянием мелодии, сопровождаемой серебристыми звучаниями (в оркестровом варианте — челесты). №5, «Сонет 66», — сосредоточенное размышление, проникнутое горечью. Неспешные размеренные аккорды сопровождают монолог о человеческих страданиях и несправедливости жизни.

Л. Михеева

Метки: музыканты |

Око времени Сальвадор Дали. |

Далеко не все знают, что помимо неоценимого вклада в живопись, Сальвадор Дали успел попробовать себя в роли мастера ювелирного дела. Драгоценности по его эскизам необычны, как и каждое творение, которого касались мысли и руки эпатажного мастера.

Впервые к созданию украшений Дали обратился в 1941 году. "Визитной карточкой" всех его ювелирных изделий была цветовая насыщенность: самое "солнечное" жёлтое золото, рубины, сияющий белизной жемчуг, кровавые кораллы, самые колоритные изумруды, густо-синие сапфиры, ослепительно чистое серебро...

Этот особенный подход Дали к прикладному искусству отразился и в броши, названной им "Глаз времени".

Созданию броши-часов "Глаз времени" (1949 или 1951 годы) предшествовала многообразно разработанная художником тема "видения". В ювелирном изделии все стадии "расширенного до бесконечности смысла" живопиcнoгo произведения аккумулированы в символическом знаке времени - часах, заключённых в зрачок глаза, не без изящества очерченного бриллиантами в оправе "pave".

Брошь была разработана Сальвадором Дали в 1949 году совместно с Alemany & Ertman. Сначала это был подарок его возлюбленной, но позже Карлос Алемани — представитель ювелирного дома "Алемани и Эртманн" (с разрешения художника) сделал копии броши. Получилось целых двадцать "глазок времени".

Рассмотривая внимательнее известную брошь: веки сделаны из платины, инкрустированной бриллиантами, уголок глаза, из которого стекает драгоценная слеза, украшен рубином-кабошоном. На месте глазного яблока помещены золотые часы, панель которых окрашена голубой эмалью.

Впервые публика увидела драгоценности, придуманные эпатажным Сальвадором, на миланском Триеннале 1954 года. А в 1959 году Дали устроил фотосессию придуманных им украшений. Мастер позировал лично, также задействовав голливудских актрис.

Метки: ювелиры и их работы |

Самые необычные головные уборы русских жён [Источник Культура.РФ: https://www.culture.ru/materials/194415/samye-neobychnye-golovnye-ubory-russkikh-zhy |

В старину головной убор был самым значимым и нарядным предметом женского костюма. Он мог многое рассказать о своей владелице — о ее возрасте, семейном и социальном положении и даже о том, есть ли у нее дети. О самых необычных головных уборах русских женщин — в материале портала «Культура.РФ».

На Руси девушки носили довольно простые по форме повязки и венки (венцы), оставляя открытыми темя и косу. В день свадьбы девичью косу расплетали и укладывали вокруг головы, то есть «окручивали». Из этого обряда и родилось выражение «окрутить девку», то есть женить ее на себе. В основе традиции покрывать голову лежало древнее представление о том, что волосы впитывают негативную энергию. Девица, впрочем, могла рисковать, демонстрируя косу потенциальным женихам, но простоволосая жена навлекала позор и несчастье на всю семью. Уложенные «по-бабьи» волосы покрывали стягивающейся на затылке шапочкой — повойником или волосником. Сверху надевали головной убор, имевший, в отличие от девичьего, сложную конструкцию. В среднем такой убор состоял из четырех-десяти съемных деталей.

Головные уборы русского юга

Граница между великорусскими Севером и Югом пролегала по территории современной Московской области. К северной Руси этнографы относят Владимир и Тверь, а к южной — Тулу и Рязань. Сама Москва испытывала влияние культурных традиций обоих регионов.

Женский крестьянский костюм южных областей принципиально отличался от северного. Сельскохозяйственный юг был более консервативным. Крестьяне здесь в целом жили беднее, чем на Русском Севере, где активно велась торговля с иноземными купцами. Вплоть до начала XX века в южнорусских деревнях носили древнейший тип русского костюма — клетчатую понёву (поясная одежда наподобие юбки) и длинную рубаху, украшенный подол которой выглядывал из-под понёвы. По силуэту южнорусский наряд напоминал бочонок, с ним сочетались сороки и кички — головные уборы, отличавшиеся разнообразием фасонов и сложностью конструкции.

Кика рогатая

Слово «кика» происходит от старославянского «кыка» — «волосы». Это один из древнейших головных уборов, который восходит к образам женских языческих божеств. В представлении славян рога были символом плодородия, потому носить их могла лишь «мужатая баба». В большинстве регионов право носить рогатую кику женщина получала после рождения первого ребенка. Надевали кику и в будни, и в праздники. Чтобы удерживать массивный убор (рога могли достигать 20–30 сантиметров в высоту), женщине приходилось высоко поднимать голову. Так и появилось слово «кичиться» — ходить, задрав нос.

С языческой атрибутикой активно боролось духовенство: женщинам запрещалось посещать церковь в рогатых киках. К началу XIX века этот убор практически исчез из обихода, однако в Рязанской губернии его носили вплоть до ХХ века. Сохранилась даже частушка:

Рязанские рога

Не кину никогда.

Буду есть одну мякину,

А рогов своих не кину!

Кика копытообразная

«Чело кичное» впервые упоминается в документе 1328 года. Предположительно, в это время женщины уже носили всевозможные производные от рогатой кики — в виде котелка, лопатки, валика. Выросла из рогатой и кичка в виде копыта или подковы. Твердое очелье (налобная часть) обтягивалось богато украшенной материей, часто шитой золотом. Крепилось оно поверх «шапочки» с помощью шнура или лент, повязанных вокруг головы. Подобно подкове, подвешенной над входной дверью, этот убор был призван защищать от дурного глаза. Носили его в праздники все замужние женщины.

До 1950-х годов такие «копытца» можно было увидеть на деревенских свадьбах в Воронежской области. На фоне черного и белого — основных цветов воронежского женского костюма — шитая золотом кика выглядела как самое дорогое украшение. Сохранилось множество копытообразных кик XIX века, собранных на территории от Липецка до Белгорода — это говорит об их широком распространении в Центрально-Черноземном районе.

Метки: россия русские |

Таврический вояж Екатерины II [Источник Культура.РФ: https://www.culture.ru/materials/254131/tavricheskii-voyazh-ekateriny-ii ] |

Путешествие Екатерины II в Крыму в 1787 году называют величайшим во всей мировой истории. 14 карет, больше 120 саней с кибитками, 40 запасных саней, 36 городов и больше шести месяцев в пути. Императрицу сопровождали придворные, иностранные дипломаты и прислуга — всего около 3000 человек свиты. Отправляемся в виртуальное путешествие по полуденному краю России, следуя императорскому маршруту.

Смоленск

Путешествие Екатерины II началось 2 января 1787 года. Спустя 10 дней императрица прибыла в Смоленск. К ее приезду, конечно, готовились: на каждой станции специально строили помещения, где хранили продукты и содержали скот.

1787 г. Январь, 12. Государыня Екатерина II прибыла в Смоленск в 8 часов вечера. За две версты встречали: генерал-губернатор князь Репнин, губернатор генерал-майор Текутьев, губернский предводитель Степан Храповицкий с двенадцатью уездными предводителями и двенадцатью депутатами от дворянского собрания, плац-майор с 24 штатной команды, все верхом.

Из «Смоленского дневника» священнослужителя Никифора Мурзакевича

Во время визита императрицы в городе сгорел деревянный дом княгини Соколинской. На его месте Екатерина II приказала возвести каменную двухэтажную усадьбу. Кроме того, она пожаловала городу деньги на содержание сирот и строительство Богоявленского собора, а также распорядилась увеличить жалованье персонала Смоленской семинарии.

Бахчисарай

Зиму императорский кортеж пережидал в Киеве. И уже 20 мая Екатерина прибыла в Бахчисарай — бывшую столицу Крымского ханства, которая была целью путешествия.

Организатор путешествия князь Григорий Потемкин писал Василию Коховскому, который правил Таврической областью: «Всячески стараться прибрать Бахчисарай наилучшим образом, подправить в оном крыши на домах, а трубы подбелить».

На въезде в город установили триумфальную арку — каменные ворота с надписью: «мая 1787 года». Однако здесь чуть не произошел несчастный случай. Императрица ехала в огромной карете на 12 персон, которая вмещала гостиную, библиотеку, кабинет и карточный стол. И на крутом спуске 40 запряженных лошадей не смогли ее удержать. Состав остановили местные жители. Это происшествие не испортило общего впечатления от визита в Бахчисарай. «Императрица наслаждалась удовольствием возсесть на мусульманский престол, завоеванный ея оружием», — отмечал Луи-Филипп Сегюр.

За два дня в Бахчисарае Екатерина II побывала в Успенском монастыре и Чуфут-Кале, синагоге и доме караимского старосты. В городе о визите императрицы напоминает сохранившаяся Екатерининская миля — верстовой столб. Их устанавливали на пути царского кортежа через каждые 10 верст (10,668 километра).

Севастополь

Большой сюрприз ждал Екатерину в молодом Севастополе. По указу самой царицы его начали строить лишь за несколько лет до этого — в 1783 году. 22 мая специально для нее в Инкерманской бухте, на территории бывшей крепости Каламита, возвели павильон с огромным занавесом. За ним пряталась бухта Севастополя, сам город и флот. Высоких гостей приветствовали салютом с кораблей и береговых батарей.

Нам казалось непостижимым, каким образом в 2000 верстах от столицы, в недавно приобретенном крае, Потемкин нашел возможным воздвигнуть такие здания, соорудить город, создать флот и поселить столько жителей. Это действительно был подвиг необыкновенной деятельности!

Луи-Филипп Сегюр, французский дипломат

Императрицу со свитой разместили в одноэтажном доме контр-адмирала Томаса Мекензи — путевом дворце, разрушенном в 1920-х годах. Государыня побывала в церкви Святого Николая (сегодня Дом офицеров), на флагманском линейном корабле «Слава Екатерины», гуляла по городу и бухтам, общалась с офицерами. Свое восхищение Севастополем императрица выразила в письме немецкому публицисту Фридриху Гримму: «Здесь, где тому назад три года ничего не было, я нашла довольно красивый город и флотилию, довольно живую и бойкую на вид, гавань, якорная стоянка и пристань хороши от природы, и надо отдать справедливость князю Потемкину, что он во всем этом обнаружил величайшую деятельность и прозорливость».

Утром 24 мая императорский кортеж отправился в Байдарскую долину, где находилось имение Потемкина. Недалеко от Балаклавы, возле деревни Кадыкой, их встретили амазонки. Необычная рота состояла из 100 наездниц — жен и дочерей офицеров расквартированного греческого батальона. Князь Потемкин собрал их, чтобы торжественно встретить Екатерину II. Амазонки были одеты в зеленые куртки, юбки из малинового бархата и белые тюрбаны с блестками и страусиными перьями. Командующей ротой, 19-летней Елене Сарандовой, Екатерина II присвоила звание «капитан амазонок», а позднее прислала ей перстень с бриллиантом.

[Источник Культура.РФ: https://www.culture.ru/materials/254131/tavricheskii-voyazh-ekateriny-ii ]

|

Метки: исторические личности россия |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Деловой стиль одежды для женщин |

Деловой дресс-код дело тонкое. Здесь не пройдёт история «а я так вижу». Только чёткие правила! Но в этом есть и большой плюс. Собираясь на бизнес встречу есть полное понимание, как нужно выглядеть.

Психологи уверяют, что ещё до начала выступления или переговоров можно расположить к себе оппонентов или будущих партнёров. По наблюдениям специалистов, именно внешний вид нередко становится решающим фактором. Поэтому первое правило: ухоженное лицо, аккуратная причёска и маникюр, дорогая обувь и правильная одежда.

Но помните то, что уместно на бизнес завтраке совсем не подходит для встречи официальной делегации. Поэтому условно можно разделить деловой стиль на несколько групп:

- Официально-деловой

- Modern Business

- Business Casual

Поговорим о каждой поподробнее.

Виды делового стиля

Официально-деловой стиль

Пожалуй, самый строгий и консервативный. Это чаще всего дресс-код для сотрудников банков, юридических компаний и страховых фирм. Никаких фривольностей он не терпит. Он предназначен для рядовых сотрудников, поэтому соответствует ряду правил.

-

Это должен быть костюм. Вариаций много: брючный, с юбкой или платьем. Но обязательно сверху должен быть пиджак.

-

Материал – шерсть

-

Цвет - тёмный однотонный: чёрный, синий, серый или коричневый

-

Крой брюк – прямой

-

Нет короткому рукаву даже если за окном +35

-

Если выбираете рубашку, то она должна быть белого цвета, скроенная на манер мужской сорочки

-

Никаких мини или макси. Платье и юбка классической длины: до колена. В некоторых компаниях допускается длина до середины щиколотки. А есть компании, где дресс-код строго прописан и за вольности могут запросто оштрафовать. Поэтому перед покупкой одежды, уточните все нюансы

-

Забудьте о блестящих лайкровых колготках и колготках с рисунком, только телесные матовые

-

Туфли классические чёрные или тёмно-синие, на среднем каблуке.

-

Make up максимально натуральный: можно подкрасить ресницы, нанести едва заметную помаду, а лучше нежный блеск

-

Причёска: хвост, низкий пучок, каре, ракушка

-

Маникюр: френчи базовый. Никаких страз, рисунков, невероятной длины и причудливых форм

Идеально украшение – серьги — гвоздики или пусеты.

Modern Business

Ещё этот стиль называют управленческим. Одежда руководителей компаний и больших корпораций. И тут само собой разумеется больше вольностей, чем у подчинённых. Конечно, всё так же сдержанный, но уже интересный и запоминающийся образ. Он прежде всего должен подчеркнуть ваш статус.

Если вы ещё не руководитель, всё равно берите на заметку этот вариант. Такой стиль вполне уместен для конференций, участия в выставках, деловых совещаниях.

-

Тут уже можно поиграть с цветом костюма. Ткань может быть винного, изумрудного или бежевого цвета. Допустим рисунок: клетка или полоска

-

Можно сшить костюм на заказ из дорогого материала и тем самым подчеркнуть свою индивидуальность

-

Вы можете позволить себе жилет или жакет. Стильный вариант, костюм тройка!

-

С длиной юбки и платья лучше не экспериментировать. Не выше колена, не ниже середины лодыжки

-

Рубашки и блузки могут быть приталенные и не только из хлопка, но и шёлка

-

И, конечно, если вам жарко позвольте себе короткий рукав

-

Маникюр и макияж а-ля naturel. Но если вы владелица салонов красоты, то можете позволить себе что-то более интересное

-

Причёска на ваше усмотрение. Но если распущенные волосы, то это должна быть аккуратная и стильная укладка

-

Каблук must have. От 3-х сантиметров и выше

-

Допустимы более яркие и массивные украшения, чем в официально деловом стиле

Business Casual

Это уже неформальная история: посещение ресторанов, кафе и деловых тусовок в узком кругу партнёров. Этот стиль используют многие девушки в повседневной жизни. Думаете, сейчас появятся джинсы и романтические платья? Нет! Всё тот же костюм, но свободы здесь ещё больше.

Во-первых, костюм может быть не только шерстяной, но и твидовый, вельветовый, льняной или из джерси

-

Фасон брюк может быть клёш, зауженные, приталенные, укороченные

-

Цветовая гамма полностью по вашему желанию

-

Юбки и платья могут быть ВЫШЕ колена

-

А в дополнение к ним кружевная блузка, боди, шёлковые топы

-

Если дело происходит летом, смело надевайте рубашку или блузку с коротким рукавом

-

А вот матовые колготки, как и костюм неизменны даже в +30

-

В формате business casual можно распустить волосы, сделать модную укладку, накрутить локоны

-

Добавьте к своему образу интересные аксессуары: шейный платок, яркую брошь или серьги

-

Макияж всё еще предпочтителен натуральный: без красных губ и smoky eyes

Как правильно выбрать костюм по типу фигуры

Если вы считаете, что костюм вам не подходит, значит вы просто не встречали подходящий фасон.

«Круг»

Девушкам с типом фигуры «круг» визуально вытянуть фигуру помогут удлинённые пиджаки и классические брюки со стрелками. Подберите к ним туфли на каблуке 5-7 сантиметров. Лучше всего, если брюки будут прикрывать каблучок только до середины.

Если ситуация позволяет выбрать рисунок костюма, это однозначно должна быть мелкая вертикальная или диагональная полоска.

Если подбираете пиджак к платью или юбке обратите внимание на фасоны в стиле «Chanel», пиджаки, застёгивающиеся на одну пуговицу.

«Прямоугольник»

Женщинам с этим типом фигуры подойдут двубортные и однобортные пиджаки. Очень выигрышно будут смотреться а-ля мужские деловые костюмы. Жакет с двумя основными карманами и одним маленьким в области груди, брюки свободно спадающие от линии бёдер.

Немного зауженные брючки и укороченный пиджак с баской – отличный вариант для business casual.

Если выбираете юбку, то идеальный вариант для вашего типа фигуры юбка-карандаш.

«Перевёрнутый треугольник»

Широкие плечи и узкие бёдра отличительная особенного этого типа. Поэтому модель пиджака должна быть максимально простой, чтобы не привлекать к себе внимания.

Ваше секретное оружие:

-

Перевёрнутый глубокий треугольный вырез на пиджаке

-

Застёжка жакета на одну пуговицу

-

Очень аккуратные и небольшие карманы на пиджаке. Лучше всего, ели это будет прорезной карман

-

Полы пиджака должны быть до бёдер

Но ваш идеальный вариант - тёмный верх / светлый низ. Если вы выбираете одежду в категории business casual или modern business, сразу же вспоминайте это формулу.

«Треугольник»

Девушкам с такой фигурой нужно уравновесить верх и низ, поэтому идеальным вариантом будет пиджак с небольшими подплечниками длиной до середины бедра.

Опять же перевести внимание на верх помогут карманы на груди. В один, например, можно положить яркий платок, если карманов на пиджаке нет приколите интересную брошь.

А карманы на уровне бёдер совсем не ваш вариант, такая модель визуально утяжелит низ фигуры.

Лучший фасон брюк для вас – прямые или с небольшим клёшем, классического кроя с высокой посадкой.

«Песочные часы»