-÷итатник

2ћ¬. «енитна€ артиллери€ ѕ¬ќ расной јрмии началу ¬еликой ќтечественной войны – ј не расп...

—оветские танки начала войны (01).“анкетки и малые танки довоенной постройки - (0)—оветские танки начала войны (01).“анкетки и малые танки довоенной постройки ¬ предвоенные год...

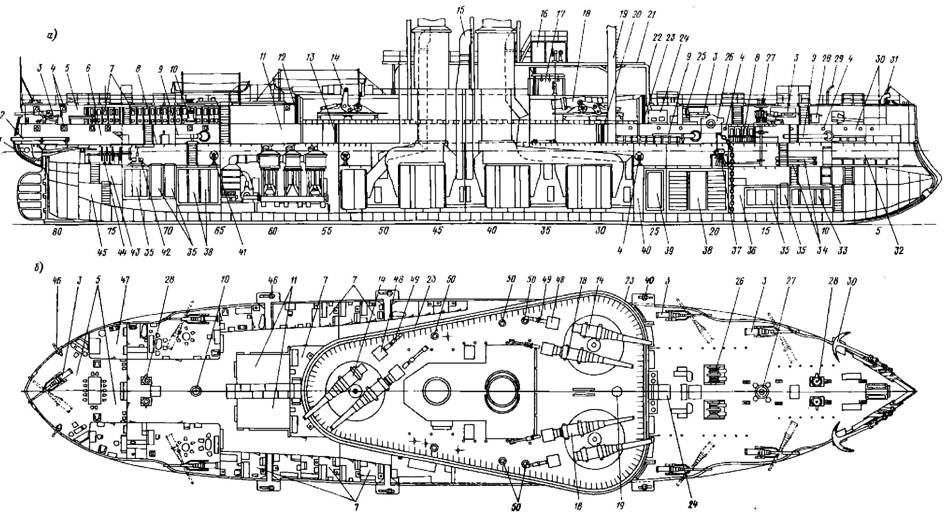

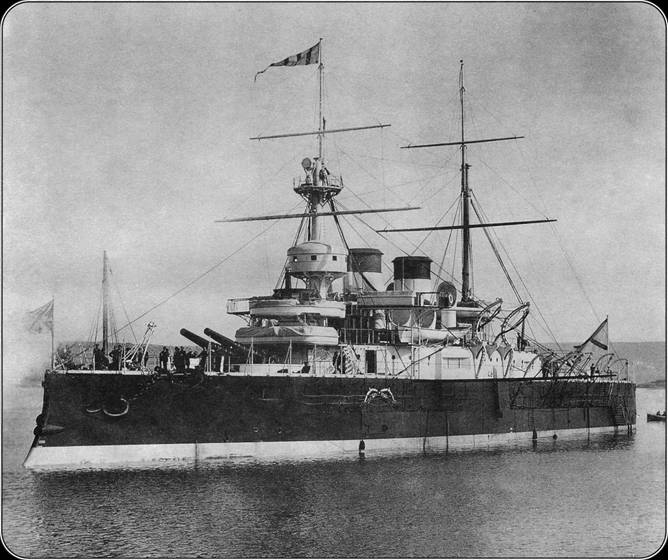

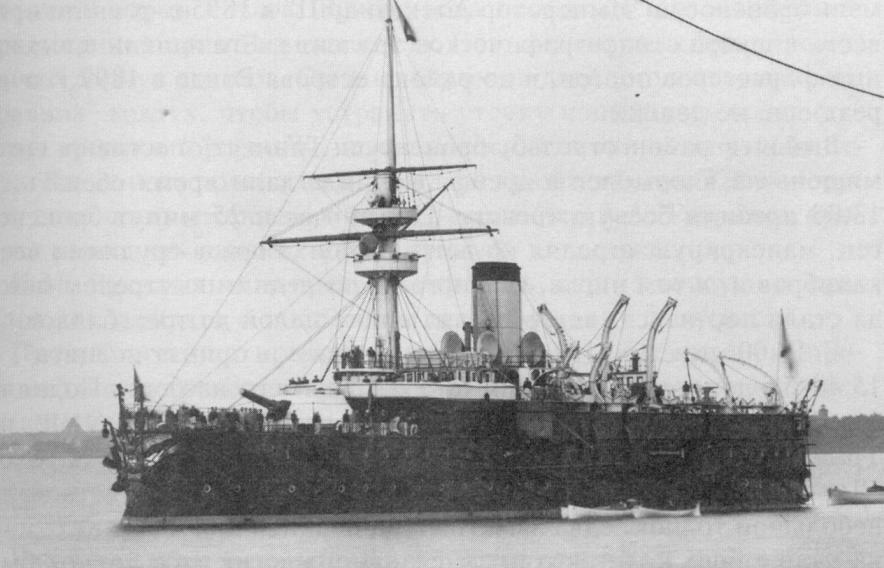

1ћ¬. –оссийский флот: крейсеры Ѕалтийского флота - (0)1ћ¬. –оссийский флот: крейсеры Ѕалтийского флота Ѕ–ќЌ≈Ќќ—Ќџ≈ –≈…—≈–џ ЅјЋ“»…— ќ√ќ ‘Ћќ“ј ...

–азведывательно-диверсионные подразделени€ ¬еликобритании: форма и снар€жение - (0)–азведывательно-диверсионные подразделени€ ¬еликобритании: форма и снар€жение ”Ќ»‘ќ–ћј ƒо...

2ћ¬. ¬¬— ———–: истребители Ћенд-лиза Ц Ђамериканцыї - (0)2ћ¬. ¬¬— ———–: истребители Ћенд-лиза Ц Ђамериканцыї »—“–≈Ѕ»“≈Ћ» Ћ≈Ќƒ-Ћ»«ј: јћ≈–» јЌ— »≈ ѕќ—...

-ћетки

-–убрики

- ћарки (873)

- ∆ивопись (741)

- √орода –оссии (489)

- ¬ойна (437)

- јвиаци€ (430)

- ќружие (417)

- ¬оенна€ истори€ (389)

- »стори€ (364)

- ∆«Ћ (327)

- »стори€ ———– и –оссии (319)

- Ёротика (262)

- ¬оенна€ техника (249)

- артинки и рисунки (241)

- юмор (240)

- јстрономи€ (231)

- јвтомобили и пр. (223)

- » (218)

- ‘урри (182)

- осмонавтика (154)

- ино, актеры (143)

- ќрдена, медали, нагрудные знаки (134)

- »стори€ вещей (125)

- орабли (125)

- Ќумизматика (122)

- ∆ивотные (122)

- ѕам€тники и скульптура (121)

- Ѕронетехника (118)

- јрхитектура - дома, мосты и пр. (118)

- —делано в ———– (104)

- —тарые фото (101)

- √еральдика (98)

- расивые девушки (96)

- моЄ фото (96)

- √орода и страны (91)

- ћифологи€ (89)

- “ехника и технологии (88)

- ‘лот (87)

- ƒеньги (86)

- ѕоезда, трамваи, ж/д станции и пр. (85)

- ћультфильмы и мультперсонажи (82)

- ”ниформа (80)

- јвиакатастрофы (79)

- ѕтицы и звери (79)

- ёвелирка (77)

- Ѕытова€ и радиотехника (75)

- ћинералы и геологи€ (71)

- природа (71)

- √еографи€ и путешестви€ (69)

- —порт (66)

- –елиги€ (63)

- поэзи€ (60)

- »скусство (57)

- јрхеологи€ (52)

- Ћагерь "„айка" (47)

- заметки (47)

- «агадки и тайны (46)

- ѕисатели, поэты и их произведени€ (45)

- ≈да и напитки (41)

- ƒемотиваторы (39)

- ќткрытки (37)

- ќдежда, национальные костюмы (36)

- –исунки боевой техники (34)

- ѕраздники и юбилеи (32)

- “ехногенные катастрофы (31)

- видео (31)

- √ерои ———– и –оссии (29)

- —траны - бывшие республики ———– (27)

- ’рамы, церкви, монастыри и пр. (26)

- ѕалеонтологи€ (25)

- “ерроризм (24)

- ћорские катастрофы (23)

- лады и сокровища (23)

- ћузыка и песни (20)

- –укописи (20)

- «меиногорск (18)

- јтом - мирный и военный. (17)

- ‘анфики (17)

- ќриджинал "ѕерекресток ƒес€ти ћиров" (16)

- јнтиквариат (16)

- ѕолитика (15)

- алендарь, √ороскоп (15)

- ниги (15)

- «амки и крепости (15)

- Ќаука (14)

- јфоризмы (14)

- ѕриродные катастрофы (13)

- –еки, мор€, озера и пр. (13)

- ћоЄ село (13)

- ћузеи (12)

- ƒоспехи, мечи, рыцари и пр. (12)

- Ёмблемы, этикетки, логотипы (11)

- Ѕезопасность и самооборона (11)

- јрми€ (10)

- –азное (9)

- —нар€жение (8)

- риминал (7)

- ‘анфик '¬зломщик Ѕильбо Ѕэггинс" (6)

- ћедицина и здоровье (6)

- ѕлемена, народы, этнос (6)

- ѕолезные советы (4)

- јрхивы, документы (4)

- риптозоологи€ (3)

- –обототехника (2)

- мои рисунки (2)

- —емь€ (1)

- ”фологи€ (0)

-¬идео

- Tu es Petrus - Niech mowia ze to nie jes

- —мотрели: 28 (3)

- лип группы Within Temptation "Stand Ve

- —мотрели: 61 (10)

-‘отоальбом

-ѕоиск по дневнику

-ѕодписка по e-mail

-—татистика

«аписей: 11266

омментариев: 4895

Ќаписано: 19612

«аписи с меткой корабли

(и еще 9105 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)

ƒругие метки пользовател€ ↓

авиакатастрофа авиаци€ авто автомобиль актер актеры амударь€ арми€ великобритании археологи€ архитектура астрономи€ балтийский флот броненосные крейсера бронетехника бытова€ техника велика€ отечественна€ война военна€ истори€ военна€ техника втора€ мирова€ война геральдика города россии гражданска€ война диверсанты живопись жизнь замечательных людей зенитна€ артиллери€ истори€ истори€ ———– истори€ британии истори€ вещей истори€ россии истребитель карикатуры кино корабли космонавтика красна€ арми€ крейсера лендлиз марки минералы мифологи€ мои произведени€ москва награды награды австро-венгрии нквд нумизматика оружие перва€ мирова€ война радиола радиотехника разведка револьверы религи€ речной флот рисунки сделано в ссср ссср танкетки танки узбекистан униформа флот италии фурри-арт холодное оружие эротика эротические рисунки ювелирные украшени€

1ћ¬. –оссийский флот: крейсеры Ѕалтийского флота |

Ёто цитата сообщени€ –етрофан [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

Ѕ–ќЌ≈Ќќ—Ќџ≈ –≈…—≈–џ ЅјЋ“»…— ќ√ќ ‘Ћќ“ј

Ѕроненосные крейсеры в начале 20-го века представл€ли собой как бы промежуточное звено между эскадренными броненосцами и легкими крейсерами. Ѕолее скоростные, чем броненосцы, но вооруженные оруди€ми несколько меньшего калибра, броненосные крейсеры обладали высокой автономностью, и неплохой защитой (их палубы и борта тоже были прикрыты броней, хоть и более тонкой, чем у броненосцев). —читалось, что эти корабли из-за хорошей скорости способны уйти от превосход€щего их по огневой мощи противника, а благодар€ броне и достаточно сильному вооружению - расправитьс€ с легкими силами, способными их догнать. ѕоэтому в русском флоте броненосные крейсеры предназначались в первую очередь дл€ действий на торговых коммуникаци€х противника (именно так использовалс€ во врем€ русско-€понской войны ¬ладивостокский отр€д крейсеров, причем довольно успешно). ќднако в той же войне €понцы очень эффективно примен€ли свои броненосные крейсеры в линейном бою как передовой отр€д, который, благодар€ своей скорости и огневой мощи перехватывает у противника инициативу. ѕо опыту прошедшей войны командование Ѕалтийского флота довольно активно использовало свои броненосные крейсеры в набеговых операци€х, несмотр€ на то, что в массе своей это были устаревшие корабли, уже не отвечавшие качествами современным требовани€м.

ћетки: балтийский флот перва€ мирова€ война броненосные крейсера корабли |

Ђ¬олшебный пинокї |

Ёто цитата сообщени€ adpilot [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ƒовольно продолжительное врем€ самолеты взлетали с авианосцев почти как с сухопутного аэродрома – разгон€€сь по полетной палубе, использу€ мощность только своего двигател€. скорости самолета добавл€лс€ лишь ход корабл€. Ќо со временем стало пон€тно, что удлин€ть палубу бесконечно дл€ более т€желых машин не получитс€, и на авианосцы пришла катапульта.

акие технические решени€ использовались при катапультном старте и чем отличались в этом плане американские и британские авианосцы?

ƒо по€влени€ катапульт перед полетами самолеты перекатывали к заднему торцу полетной палубы и выставл€€ р€дами в зависимости от взлетного веса: впереди – истребители, за ними бомбардировщики, последними – торпедоносцы. Ќа разбеге самолеты почти сразу поднимали хвост и быстро разгон€лись.

—о временем взлетный вес палубных самолЄтов рос, из-за чего увеличилась требуема€ взлЄтна€ дистанци€. Ќеобходимо было «помочь» самолЄту быстрее набирать взлетную скорость, и в носовой части полетной палубы начали устанавливать катапульты. ѕо конструкции палубные катапульты были аналогичны корабельным: такой же силовой цилиндр, полиспаст, тросы. ¬о многих случа€х на авианосцах монтировалась стандартна€ серийна€ корабельна€ катапульта, иногда даже с той же разгонной фермой.

«јмериканска€ классика»

јмериканцы трезво рассудили, что колЄсному самолЄту даже с помощью катапульты нужно разбегатьс€ на «своих троих» – на собственном шасси. –азгонный путь закрепили под палубой. —алазки, на которых на корабельных катапультах разгон€лись гидросамолеты, заменили на небольшой челнок. –азгонный путь закрыли съЄмными (дл€ обслуживани€) панел€ми, оставив узкую прорезь, из которой над палубой торчала небольша€ головка с крюком. ѕохожие крюки поставили на самолЄтах. ѕеред стартом челнок соедин€ли с самолЄтом тросом с двум€ петл€ми – бридлем. —амолЄты разгон€лись несколько неестественно – задрав нос практически на взлЄтный угол. атапульта легко «преодолевала» такое увеличение лобового сопротивлени€ самолЄта, зато в момент отрыва подъемна€ сила была максимальной.

≈сли на салазки корабельной катапульты самолет устанавливалс€ краном «точно по месту», на авианосце требовалось сначала выставить самолЄт точно над разгонным путем.

јмериканцы разработали простую и надежную технологию катапультного взлЄта, которую примен€ли до 50-х годов. —амолет на собственной т€ге следовал к месту старта. ѕилоту помогала палубна€ команда и специальные приспособлени€, устанавливаемые на стартовой позиции: параллельно разгонной дорожке закрепл€лись направл€ющие в виде отрезка трубы или дерев€нных брусков. ƒл€ их установки в палубе имелись специальные отверсти€, а на направл€ющих – штыри.

–асположение отверстий дл€ установки направл€ющих соответствовало колее и базе шасси всех типов самолетов авианосца, приспособленных дл€ катапультного взлЄта. ѕри взлЄте нового типа самолЄта (пикировщика вместо истребител€, например) расстановка направл€ющих мен€лась по разметке, нанесенной на палубе. огда самолет подходил к месту старта по диагонали (на эскортных авианосцах из-за узкой палубы самолЄт подходил к площадке сзади), ставились два бруса: дл€ одного из колес основных опор и дл€ хвостового колеса. ” левой катапульты направл€юща€ основного колеса ставилась справа, хвостового – слева (на правой катапульте – наоборот). ѕри подходе самолета к левой катапульте он касалс€ правым колесом бруса и останавливалс€, а палубна€ команда начинала толкать его хвост до упора костылЄм в задний ограничитель.

«атем самолЄт перемещалс€ вперед до упора о поперечный брус, закрепленный сбоку от продольного. ¬ этом положении к самолету «подгон€ли» челнок и набрасывали бридль, а к хвостовой скобе цепл€ли задержник – он соедин€л самолет с палубой и удерживал его до максимального стартового нат€жени€ челнока катапульты. — “палубной” стороны задержника имелись цапфы дл€ зацеплени€ за зубчатую рейку, заделанную в палубе на некотором рассто€нии от разгонного пути.

–ейка обеспечивала установку задержника при любой длине фюзел€жей базирующихс€ на авианосце самолетов. — «самолетной» стороны находилс€ широкий крюк, которым задержник цепл€лс€ к скобе в хвосте самолета. ѕосле установки бридл€ и задержника, убиралась поперечна€ колодка и небольшим давлением в цилиндр система «задержник – самолет – бридль» нат€гивалась. ѕилот давал полный газ, «стрел€ющий» офицер – отмашку, оператор открывал клапан – взлет!

Ќа больших авианосцах типа «…орктауна» или «Ёссекса» кроме катапульт на полетной палубе имелась траверсна€ (поперечна€) катапульта на ангарной палубе. Ёто было сделано дл€ взлета дежурных истребителей: при возвращении самолетов на авианосец они обычно накапливались в носу и взлет был уже невозможен. „тобы установить самолет за челноком, к выступающей части ангарной площадки пристыковывались аутригеры с гнездом дл€ задержника. атапульта работала в обе стороны.

ѕереход самолетов на шасси с носовой опорой улучшил маневренность самолетов на палубе. ”становка по месту самолетов с носовым колесом упростилась: пилот видел перед собой разметку на палубе и разгонный путь, и на малом газу выруливал достаточно точно. ѕилоту мог помочь один из регулировщиков, установив водило на оси самоориентирующегос€ носового колеса, поворачива€ его в нужное врем€ в нужную сторону. ѕри управл€емой носовой тележке задача еще более упрощалась. тому же, подобное шасси допускало небольшие углы между продольной осью самолета и прорезью челнока. ƒостаточно было точно установить переднее колесо – в движении самолет сам выходил на нужную соосность.

”правл€ема€ носова€ тележка позволила ввести автоматическую систему центровки самолета на катапульте. ¬ районе старта с двух сторон разгонного пути под палубой уложили электрические кабели. ѕроход€щий по ним ток создавал электромагнитное поле, которое улавливают датчики в носу самолета. —игнал от датчиков передаетс€ на гидросистему управлени€ передней опорой. ѕилот направл€ет самолет в сторону катапульты, а дальнейшее «прицеливание» происходит автоматически.

¬ 60-е годы произошли существенные изменени€ в технологии катапультного взлета, св€занные с переходом на жесткую т€гу к челноку. ѕереднюю опору шасси палубных самолетов стали делать усиленной, поворотной, с двухколесной тележкой. Ќа поворотную часть спереди шарнирно установили жесткую т€гу-штангу с “-образным концом. √идроприводом штанга может радиально опускатьс€ и подниматьс€. “еперь «башмак” челнока катапульты не заходит за переднюю опору шасси самолета. „тобы при остановке челнока в конце разгона колеса не цепл€ли “башмак”, его ширину сделали чуть меньше просвета между колесами. ѕосле освобождени€ от катапульты штанга автоматически прижимаетс€ к стойке опоры и не мешает при уборке шасси. “Ѕашмак” на челноке быстросъемный, так что “старые” самолеты могут пользоватьс€ той же катапультой, но после замены “башмака” и с помощью бридл€. “ак до недавнего времени происходило на французском «ƒе √олле»: штурмовик «—упер Ётандар» т€нул бридль, а истребитель «–афаль» имеет жесткую т€гу.

”силенна€ конструкци€ передней опоры, приспособленна€ дл€ жесткой сцепки с челноком, позволила перенести на нее и скобу задержника. “еперь на старте планер самолета не раст€гиваетс€ между бридлем и задержником, все усили€ передаютс€ через переднюю стойку.

— переходом на жесткую св€зь с “челноком” центрировать самолет по оси разгонного пути стали с помощью направл€ющего «желоба», устанавливаемого на прорезь катапульты. –ассто€ние между стенками «желоба» равн€лась просвету между колесами носовой тележки. — по€влением автоматической системы “желоб” устанавливать перестали. ”простилс€ процесс установки самолета на катапульту: самолет с опущенной штангой и установленным задержником подъезжает к “башмаку”, штанга переезжает его и зацепл€етс€ за передний торец, а цапфы задержника одновременно вход€т в прорезь на палубе. ¬се это происходит автоматически, практически без участи€ палубной команды.

Ѕританский подход – усложнить, чтобы упрощать

Ќа британских авианосцах долго обходились без палубной катапульты. ¬ 1935 году при модернизации авианосцы «√лориес» и « орейджес» получили по две корабельные катапульты. „тобы не резать палубу, разгонный путь уложили пр€мо на нее, прикрыв с боков плитами. ¬озможно из-за этого, а может, чтобы иметь возможность запускать и гидросамолеты, адаптировать катапульты к палубным услови€м не стали, сохранив старую разгонную тележку. Ќа тележке имелись четыре высокие стойки, на которые устанавливалс€ самолет своим фюзел€жем (летающа€ лодка «¬алрусе» – лодочным корпусом). ¬ фюзел€же в этих местах делались усилени€ и выводились цапфы.

ѕри остановке тележки в конце разгонного пути передние стойки и вершины задних заваливались вперед и самолет как бы повисал в воздухе. “ак как практически все британские поплавковые гидросамолеты имели колесных «братьев», цапфы под катапульту монтировались на всех самолетах, и палубной катапультой могли воспользоватьс€ самолеты разных типов.

≈сли на бортовую катапульту гидросамолет устанавливали с помощью крана, на стартовой позиции палубной катапульты был сделан «подиум», на который самолет наезжал. ѕосле этого его выставл€ли горизонтально и цепл€ли стойки тележки.

Ќа катапультах авианосцев предвоенной и военной постройки «корабельные» тележки были заменены на новые, которые позвол€ли устанавливать самолеты, значительно отличавшиес€ длиной фюзел€жа. “ележка состо€ла из двух св€занных между собой частей, рассто€ние между которыми регулировалось. —амолеты вывешивались на стойках тележки и некоторые (истребитель «—ифайр», например) разгон€лись, не каса€сь колесами палубы. “ележку т€нул челнок, соедин€вшийс€ т€гами с вершинами ее передних стоек.

ѕри остановке тележки челнок проскакивал вперед и заваливал стойки. „тобы точно выставить самолет на старте, по сторонам разгонного пути были уложены направл€ющие продольные брусь€, а из палубы поднимались клавишные колесные упоры, служившие задержником.

¬ войну британцы по ленд-лизу получили американские эскортные авианосцы вместе с самолетами, вот только американские самолеты не могли пользоватьс€ британскими катапультами, и наоборот. ѕосле войны британцы отказались от разгонных тележек, перейд€ на американский способ со сбрасываемым бридлем. ¬от только американский тип задержника не мог быть использован, так как в конструкции британских поршневых самолетов не предусматривалось соответствующие усилени€ фюзел€жа. ¬ качестве задержника применили выдвижные клавишные тормозные колодки, которые в момент старта пр€тались вровень с палубой.

огда в рамках Ќј“ќ потребовалась унификаци€ систем, британцы перешли на американскую технологию катапультировани€ с тросовым бридлем и задержником, усилив соответственно конструкцию своих новых палубных самолетов. “олько им не понравилась вс€ эта возн€ с установкой самолетов на стартовой позиции, требовавша€ многочисленного персонала. Ётот процесс британцы кардинально механизировали.

ƒл€ точной поперечной установки в палубе смонтировали два р€да убирающихс€ колесных упоров, поднимавшихс€ «домиком». ƒл€ установки самолета точно над прорезью челнока примен€лась поперечна€ роликова€ дорожка с электроприводом на ролики, уложенна€ перед передним р€дом упоров. огда самолет выезжал на стартовую позицию, он упиралс€ основными колесами в первый р€д щитков, при этом колеса оказывались на роликовой дорожке, котора€ сдвигала самолет влево-вправо. ѕосле этого цепл€лс€ бридль и задержник; затем первый р€д упоров опускалс€, бридль нат€гивали, и самолет «переезжал» до второго р€да упоров. ѕеред стартом по команде стрел€ющего второй р€д убиралс€. ¬последствии второй р€д упоров был демонтирован или не использовалс€.

ќсобенностью отличалс€ взлет т€желых самолетов: из-за небольших размеров авианосцев и, соответственно, короткого разгонного пути, «—кимитары», «Ѕуканиры» и «‘антомы» стартовали с увеличенным (взлетным) углом атаки.

Ќа «—кимитаре» и «Ѕуканире» скоба задержника находилась в хвосте фюзел€жа, перед ней сто€ла выдвижна€ «п€та» с колесом. огда перед стартом колесные упоры убирались и челнок подавалс€ вперед, задержник подт€гивал хвост самолета к палубе, и он «садилс€» на хвостовую «п€ту», а носова€ часть «вздыбливалась». ¬ таком положении самолет стартовал и, благодар€ расположению крюков бридл€ по оси основных колес, разгон€лс€ с подн€той передней опорой.

Ќа американском «‘антоме», как и на некоторых других палубных самолетах, носова€ стойка могла сильно удлин€тьс€ гидравликой. огда британцы прин€ли на вооружение “‘антом”, они попросили компанию «ћакдоннел ƒуглас» еще больше удлинить стойку, так как британска€ система «задирани€ носа» самолета дл€ “‘антома” не годилась: крюки дл€ бридл€ сто€ли перед основными опорами, а задержник крепилс€ далеко от хвоста, и при нат€жении бридл€ нос самолета прижимало к палубе.

„то касаетс€ других авианосных держав, то на €понских авианосцах катапульт не было, а французские послевоенные авианосцы использовали американские наработки...

јндрей Ќикифоров

ћетки: катапульта (авианосцы) авианосцы военна€ техника военна€ истори€ авиаци€ корабли |

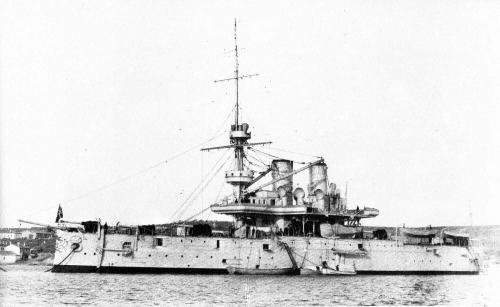

Ѕроненосный крейсер "√еоргиос јвероф" |

Ёто цитата сообщени€ ћарина_”шакова [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

Ѕроненосный крейсер Georgios Averof (рус. √еоргиос јвероф) — наиболее заслуженный корабль греческого флота, в насто€щее врем€ корабль-музей на вечной сто€нке в афинской гавани «ѕалео ‘алиро».

ћетки: крейсер "√еоргиос јвероф" флот √реции корабли военна€ техника |

Ћесовозы первых ѕ€тилеток ———– |

ƒневник |

“екст вз€т из журнала "“ехника-ћолодЄжи" 1976 года, номер 1.

ћетки: "историческа€ сери€" лесовоз корабли |

ќ ледокольном флоте |

Ёто цитата сообщени€ NetGhost [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

из пресветлого ¬алинора пришли очешуительные новости, а именно о том, что главные надиратели и спасатели п€тых точек отменили свои военные арктические учени€ по причине того, что сильно опасаютс€ потер€ть своЄ единственное т€жЄлое судно ледокольного класса. ≈щЄ раз, медленно Ц берегова€ охрана боитс€, что еЄ ледокол Polar Star в ходе манЄвров может застр€ть во льдах и будет либо потер€но, либо придЄтс€ обращатьс€ за помощью к Ђразорванным в клочь€ї ватникам, просто потому, что все прочие обиталища премудрых эльфов в ледоколы не того, не умеют.

»диотизм ситуации будет ещЄ €рче, если знать историю и предпосылки ко всему произошедшему. Ќадо понимать, что в стране-печатном станке последний ледокол был построен аж 40 (сорок) лет назад, именно тогда на воду спустили Polar Sea Ц близнеца Polar Star, сам же он впервые увидел воду вообще в 1976 году, то есть на сегодн€шний день Ђмогучему флагмануї страны, давшей миру √иперлуп и полЄты красных лоханок в космосе, уже 42 года. »стори€ ледокольных близнецов вообще вызывает слЄзы умилени€ и гордости. Ѕудучи построенными в пору пикового роста американской промышленности, они так и остались единственными в своЄм роде, классе и стране. ¬торой и последний ледокол —оединЄнных штатов —редиземь€ Ц Ђ’илиї - относитс€ к классу средних.

ЌачнЄм с Polar Sea. —удно прослужило до 2010 года, когда разом встало на вечный прикол по причине полного выхода из стро€ сразу 5 (п€ти) дизельных двигателей из шести. “о есть всЄ тупо встало колом, сразу и глобально. “ехническое исследование показало, что причина поломки Ц изначально неправильна€ установка поршневых колец на судостроительном заводе Lockheed. Ќе вполне пон€тно, где был »лон ћаск, Apple и капитализаци€ Google, но несчастный ледокол поставили на прикол у пирса в Ёллиот Ѕей. ак вы€снилось чуть позднее Ц вечный. ¬ 2011 году, натрахавшись с дизел€ми, Polar Sea было решено распилить на металл, правда, сразу же вмешалс€ экономный онгресс, который сказал Ђгрошей нэмаї. Ѕерегова€ охрана махнула на судно рукой и оставила у причальной стенки до лучших времЄн. ѕодозреваем, что расчЄт был сделан на формат консервации, описанный в комедии Ђѕодн€ть перископї, в смысле, что его птицы обосрут до образовани€ защитной оболочки.

” Polar Star судьба схожа€, он коптил-ходил по северным мор€м вплоть до 2007 года, когда тоже исчерпал ресурс силовой установки. «а модернизацию и продление срока эксплуатации ещЄ на 25 лет американские верфи с тихой грустью в глазах попросили 400 миллионов долларов. ћинфин икнул, выпил »модиум и вз€л паузу аж на три года. ¬ 2010 году, сильно морщась, государство выделило на оживление последнего своего ледокола 62 миллиона. ѕоскольку американска€ промышленность сама€ передова€ в мире и может хоть Ђ«апорожецї в космос запустить, хоть проложить √иперлуп до Ѕориспол€, то дл€ ремонта Polar Star пришлось разбирать на запчасти его близнеца Polar Sea. —н€в с последнего всЄ что можно и нельз€, Polar Star всЄ-таки удалось вернуть в строй. » вот год 2018-ый, учени€ в арктических водах и опасени€ американских мор€ков, что Ѕоливар может до канадской границы и не доплыть (здесь использовано правильное слово).

Ќу, и просто дл€ понимани€ Ц оба злосчастных американских ледокола ровесники советских судов класса Ђјрктикаї, последние два из них (Ђямалї и Ђ50 лет ѕобедыї) введены в строй на рубеже начала 90-ых и до сих пор уверенно ход€т сквозь пол€рные льды. ј вообще у Ђотсталойї –оссии 37 судов ледового класса, пр€мо сейчас стро€тс€ сразу три атомных ледокола Ђјрктикаї, Ђ—ибирьї и Ђ”ралї, спущен на воду новенький дизель-электрический ледокол Ђ»ль€ ћуромецї, его место на стапеле тут же зан€л Ђ≈впатий оловратї, в ближайшие годы начнЄтс€ строительство новейших атомных ледоколов класса ЂЋидерї.

то-то рисует красивые комиксы и презенташки, а кто-то молча делает дело, почувствуй разницу.

ћетки: ледоколы корабли |

—удьба теплохода на подводных крыль€х "¬ихрь" |

Ёто цитата сообщени€ lj_foto_history [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ЎЄл 1962 год. ѕассажирское судно на подводных крыль€х "¬ихрь" прибыло в ќдессу в то врем€, когда порт был ещЄ заполонЄн судами довоенной постройки, и даже в лучшем случае - предвоенной, а в городе ещЄ на многих травайных лини€х ходили трамваи, большб€ часть которых была даже и дореволюционной постройки, хот€ они и были модернизированы в довоенный и послевоенный периоды.

ј облик судна "¬ихрь" соответствовал уже формам и тенденци€м послевоенного периода, что было ещЄ редкостью дл€ того времени; ведь даже флот, строившийс€ в 1950-е годы был конструкционно и идеологически часто менее прогрессивен чем суда самого последнего предвоенного времени.

"¬ихрь" был построен в √орьком (ныне - Ќижний Ќовгород), на судоверфи " расное —ормово". —удно было спроектировано конструкторским бюро по судам на подводных крыль€х генерального конструктора –остислава јлексеева, и €вилось вторым и последним в серии из двух судов типа "—путник". √оловное судно серии, —ѕ "—путник" стал речным лайнером, на его основе в проекте были проведены дополнени€, по видимому - в системе подводных крыльев и дополнительных локальных элементах конструкции, требуемых правилами актуального положени€ тогдашнего морского регистра и других соответствующих предписаний.

¬месте с парой судов "—путник" - "¬ихрь" тем же ќ Ѕ, примерно в то же врем€, была спроектирована друга€ пара, меньших размерений и более современных форм - "ћетеор" и " омета (также, речна€ и морска€ версии соответственно). ¬тора€ пара затем пошла в серию, а перва€ - нет. ѕочему конкретно произошло всЄ именно так - есть наверн€ка версии, содержщие объективные (формализированные объ€снени€), но учитыва€ все аспекты устоев действительности в ———– того времени, такое решение могло быть прин€то и по чисто субъективным причинам, а затем под это могло быть подведено обоснование.

“ем не менее, —ѕ "¬ихрь" стал нетиповым, единственным в своЄм роде и крупнейшим в ———– того времени, а может и в мире, морским пассажирским судном на подводных крыль€х. ѕочти два дес€тилети€ наперЄд, даже с по€влением в ќдессе многочисленных серийных —ѕ типа " омета", —ѕ "¬ихрь" оставалс€ необычным и оригинальным, узнаваемым и неповторимым судном. ¬едь несмотр€ на множество различий, даже при внешнем воспри€тии размеров, "¬ихрь" был и заметно длиннее и шире судов на подводных крыль€х типа " омета".

“акже как и у его "идеологических" судов- предшественника и последователей, у "¬ихр€" была и сво€ лини€, на которую он, поначалу, был поставлен также как и другие единичные суда - экспериментально. “ак у довоенного "Ёкспресса" была лини€ —очи-—ухуми, у "÷иклона" из вотрой половины 1980-х Ц лини€ ќдесса-ялта. ј "¬ихрь" в 1962 году, или самое позднее по-насто€щему - в 1963, заступил на линию ќдесса - ’ерсон (с заходом в ќчаков), и пройд€ пробную эксплуатацию, навсегда оставшись единичным судном серии - стал главным и в основном единственным судном, как минимум полтора дес€тилети€ проработавшим на этой линии. 12.08.1962, видимо, состо€лс€ официальный ввод в эксплуатацию пассажирского теплохода на подводных крыль€х "¬ихрь".

—амым первым капитаном судна стал »ван ’абаров, участник обороны и освобождени€ в ¬ойну 1941-1945 гг городов рымского полуострова и Ќовороссийска - он осуществл€л перегон "¬ихр€" из √орького в ќдессу. »з одного из литературных источников известно им€ ещЄ одного первого капитана судна - »гор€ –ачинского. ј свой первый рейс, в котором прин€ли участие ќдесские журналисты, "¬ихрь", под руководством капитана »гор€ –ачинского, выполнил 27 окт€бр€ 1962 года - позже именно эта дата стала праздноватьс€ как фактический день ввода судна в эксплуатацию.

Ќеизвестно точно, когда конкретно " отовский" оставил работу на линии, и как это происходило, но в какой-то момент в 1960-е годы он полностью передал еЄ "¬ихрю", и тот стал единоличным и главным судном на этом маршруте. »так, предшественником "¬ихр€" на его линии стал теплоход " отовский", у него он прин€л эстафрту.

—ѕ "¬ихрь" работал на своей линии ќдесса - ќчаков - ’ерсон ежегодно, как минимум с середины апрел€ по середину окт€бр€, выполн€€ по меньшей мере один полный круговой оборот по линии в день. “еплоход отходил из ќдессы в 10:00, прибытие в ’ерсон осуществл€лось примерно в 12:15/12:30. ¬ 15:00 "¬ихрь" отходил из ’ерсона, прибыва€ в ќдессу в 17:15/17:30. «аход в ќчаков в оба направлени€ длилс€, примерно, по 10 минут. ¬ летний период (в июле и августе), по некоторым данным, "¬ихрь" выполн€л и по два полных оборота на линии.

—езоны их работы совпадали, присутствовала и теоретическа€ возможность пересадки в ќдессе с одного из них на другой. ѕозже, оба судна одновременно передадут свои линии —ѕ типа " омета", а в начале 1990-х обе линии также почти одновременно прекрат€т своЄ существование.

—ледует также отметить и то, что в то врем€ ещЄ в ’ерсон приходили суда ƒнепровской пассажирской линии иев - ’ерсон. — учЄтом пересадок, "¬ихрь" предоставл€л пассажирам каждодневную возможность быстро добратьс€ до ќдессы и в тот же день продолжить поездку морем дальше - например по рымско- авказсой линии или в »змаил. ѕассажир, прибывший рано утром в ’ерсон рейсом из иева получал возможность к вечеру того же дн€ быть в ќдессе а на утро следующего дн€ - в ялте или в »змаиле.

—ледует также упом€нуть и о том, что в иев, перед отправлением судна в ’ерсон, прибывало другое судно - из „ернигова, открыва€ большие возможности дл€ составных внутриукраинских рейсов „ернигов - иев - ’ерсон - ќдесса - рым или -ƒунай, и важна€ роль в этом отводилась экспрессному (иначе не назовЄшь) участку, обслуживаемому скоростным "¬ихрем".

¬ 1970-е годы на тогда ещЄ новом комплексе ћорвокзала ќдессы у "¬ихр€" было и своЄ "зарезервированное" исключительно под него причальное место - причальна€ стенка между причалом ћорвокзала и обоими катерными понтонными причалами. "¬ихрь" сто€л здесь почти всегда кормой к ћорвокзалу а носовой частью - к катерным причалам.

ѕостепенно, серийные суда на подводных крыль€х типа " омета" вступили в эксплуатацию практически на всех лини€х ближней и малой междугородней прот€жЄнности, св€зывавшие ќдессу с другими городами и населЄнными пунктами морским путЄм, заменив на них небольшие суда, обслуживавшие эти линии до этого: ќдесса - Ѕелгород-ƒнестровский (бывш. јккерман), ќдесса - ќчаков - Ќиколаев, и даже на междугороднюю линию средней прот€жЄнности ќдесса - ≈впатори€.

≈сть разные данные о том, что за годы эксплуатации "¬ихрь" видели также в »змаиле, ялте, ерчи и даже в ∆данове (ныне ћариуполь). ¬сЄ это вполне возможно, но у автора статьи к моменту еЄ написани€ нет ни подтверждающих ни опровергающих эти сведени€ данных.

√де-то между 1977 и 1981 годами, к сожалению, пока трудно сказать достовернее когда точно, "¬ихрь" был де-факто выведен из эксплуатации. ѕочему это произошло именно в данный момент, сказать точно также невозможно. Ќо он совпадает по времени с окончательным прекращением эксплуатации на ближних междугородних лини€х в „ерноморско-јзовском регионе всех небольших водоизмещающих судов, при этом - закрытии части этих линий, и перевода оставшихс€ линий в эксплуатацию исключительно в унифицированной форме теплоходами на подводных крыль€х типа " омета".

¬озможно, что судно к тому времени находилось в таком состо€нии, что и не поддавалось таким ремонтам, или возможно была и тотальна€ поломка. ¬сЄ это лишь анализ и предположени€, точных причин и даты прекращени€ эксплуатации не известно. “ем не менее, в выше упом€нутый период (между 1977 и 1981 годами), "¬ихрь" передал свою линию ќдесса - ’ерсон судам на подводных крыль€х типа " омета".

сожалению, люди, не имеющие пр€мого отношени€ к флоту и дл€ которых всЄ что с ним св€зано не €вл€етс€ также предметом увлечений, часто обобщали и путали в своЄм воспри€тии облик "¬ихр€" с формами типичных дл€ того времени многочисленных однотипных —ѕ типа " омета", поэтому очень трудно теперь найти и опредилить воспоминани€, относ€щиес€ именно к —ѕ "¬ихрь".

€“ехнические и статистические данные судна:

√од постройки: 1962.

—удоверфь постройки: " расное —ормово", √орький (ныне - Ќижний Ќовгород), ———–.

ѕостроечный номер: 330.

¬одоизмещение порожнем (в 1969 году): 88,43 тонн.

„иста€ грузоподъемность (в 1969 году): 23,4 тонн.

¬одоизмещение в полном грузу (в 1969 году): 119,83 тонн.

Ќепотопл€емость судна: одноотсечна€, "ограниченно" двухотсечна€ Ц обеспечивалась при затоплении любых двух смежных из 11 водоупорных отсеков.

—пособ соединени€ частей корпуса: аргоно-дугова€ сварка.

ƒлина судна, максимальна€: 47,54 метра.

ƒлина судна, между предельными положени€ми перпенд. сечений, пересекающих плоскость ватерлинии (на плаву): 38,50 метра.

Ўирина судна (конструкционна€): 8,97 метра.

Ўирина судна (габаритна€): 11,44 метра.

ћаксимальна€ осадка (в водоизмещающем состо€нии): 4,14 метра.

ћаксимальна€ осадка (во врем€ хода на крыль€х): 1,50 метра.

рыльевое устройство: два основных несущих крыла - носовое и кормовое, выполненных из нержавеющей стали, и два вспомогательных - стабилизатор и среднее крыло, выполненных из аллюминиево-магниевого сплава.

ƒвигатели (в 1969 году): четыре дизел€ ћашиностроительного завода г. Ћенинград, ———–, постройки 1964 года.

ƒистанционное управление двигателей: осуществл€етс€ из капитанской (рулевой) рубки.

ћощность энергетической установки (в 1969 году): 4800 (4 х 1200) индексированных лошадинных сил.

оличество винтов: 4, трЄхлопастные.

—корость судна при ходе на крыль€х (в 1969 году): 34,5 узла.

ѕассажировместимость: 260 человек (пассажирских кресел).

Ёкипаж: 9 человек.

–айон плавани€ (в 1962 и 1969 годах): в прибрежной линии с удалением от берега до 20 миль при волнении мор€ до 4 баллов.

–айон плавани€ (в 1962 и 1969 годах): ограничен в пределах „Єрного мор€.

ѕорт приписки (1962 Ц 1981): ќдесса, ———–.

‘лаг (1962 - 1981): ———–.

ћетки: —ѕ "¬ихрь" черное море корабли |

орабли имени Ћенинского комсомола |

Ёто цитата сообщени€ officersha [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

“ебе, ќћ—ќћќЋ, посв€щаетс€...

онцерт мастеров искусств в ремлЄвском ƒворце съездов

после торжественного заседани€ ÷ ¬Ћ —ћ, 27 окт€бр€ 1978 года.

ћетки: комсомол корабли |

орабли, названные в честь героев уликовской битвы... |

Ёто цитата сообщени€ officersha [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

¬ честь героев уликовской битвы в –оссийском »мператорском флоте были названы броненосцы "ѕересвет" и "ќсл€б€".

"ќсл€б€" был одним из серии броненосцев,

предназначенных дл€ ведени€ крейсерской войны на британских коммуникаци€х. ¬ эту серию так же вошли "ѕересвет" и "ѕобеда".

ћетки: "осл€б€" цусима русско-€понска€ война корабли |

”никальна€ разработка советского инженера |

Ёто цитата сообщени€ ravingdon [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

–ожденные в ———– прекрасно помн€т стремительный силуэт этих красивых и очень функциональных судов. «–акеты» были очень попул€рны в —тране —оветов — одна из многих действительно удачных находок талантливых инженеров. —ейчас же увидеть этот уникальный катер на подводных крыль€х можно только за границей. ∆аль, конечно, ведь прогулка на «–акете» могла бы стать отличным началом лета.

ћетки: корабли катера флот ссср |

орабли |

Ёто цитата сообщени€ ћинкар [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ћетки: корабли фэнтези |

Ћинейные крейсера типа "јл€ска" |

ƒневник |

»нформаци€ вз€та с ¬икипедии и с сайта wiki.wargaming.net/ru/

ѕодписанные в 1936 году Ћондонские соглашение серьезно ограничили развитие крейсеров. — началом ¬торой мировой войны все международные договоры об ограничении вооружений утратили смысл и теперь адмиралы поспешили воспользоватьс€ возможностью заказывать именно те корабли, которые им был нужны, а не те, которые были позволены договорами. Ћинейные крейсера типа Alaska €вл€лись ответом на постройку √ерманией линейных кораблей типа Scharnhorst, а так же попыткой создать корабль в противовес €понским т€желым крейсерам превосходивших американские, как по количеству, так и по качеству. Ќовый корабль, должен был быть способным, уничтожить любой «вашингтонский» крейсер и иметь меньшую стоимость, чем линейные крейсера.

|

ћетки: крейсер корабли флот |

„то же это наш флот такой "непутевый"?! —удьба русских броненосцев, „.1 |

Ёто цитата сообщени€ lj_foto_history [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

јтомное "судно св€зи" "”рал" (“ќ‘) - уникальный комплекс –Ё¬/ј—”, 1 (ќдин) поход, контракт на утилизацию подписан...

” нашего ¬ћ‘ и его кораблей традиционно сложна€ (если не сказать - трагическа€ судьба!) - начина€ с "ќрла" спаленного разинцами и нелепого јзовского флота ѕетра I до идиотизма 90-х - когда чтобы ввести в строй один новый корабль разделывали 2-3 еще не старых из наход€щихс€ в строю или недавнего бандеровского переворота в бывш. ”——–, подорвавшего программы стр-ва, по крайней мере, серий фрегатов (— – ƒћ«) двух проектов.

онечно флот как сложный организм зависит от общего состо€ни€ страны, ее экономики, уровн€ компетентности/дилетантизма руководства, в т.ч. и потому, что крупные боевые корабли это штука не только очень дорога€, но представл€ет собой комплексную систему вооружени€, эффективность к-рой напр€мую зависит от адекватности поставленных перед ней задач и соответстви€ их сложившемус€ уровню прикладной науки и промышленности в стране...

ак уже сказал лучше всего "здоровье" флота видно на примере крупных боевых кораблей - вот о них и вспомним, начина€ с эскадренных броненосцев, сегодн€ часть 1 (всего их в нашей истории был 31 - причем ¬—≈ заложенные достроены - больше такого Ќ≈ повторитс€ в истории ¬ћ‘ –оссии, € разделил на 3 группы), боле-менее "нормальна€":

1) "ѕетр ¬еликий" 2х2х305-мм/20 (до 1892 г. числилс€ монитором), —ѕб, заложен в мае 1869г., спущен на воду в августе 1872 г., вошел в строй в окт€бре 1876 г. (официально, на самом деле продолжались достройка и испытани€, в т.ч. в 1881-82 гг в Ѕритании были полностью заменены котлы и машины на более мощные), 1 дальний поход (в —редиземное море, в јлжире корабль посетил .ћаркс), с 1898 г. в море не выходил

¬ 1903-07 гг переоборудован в учебно-артиллерийский корабль, 4х203-мм/50, 12х152-мм/45, в мае 1921 г. списан, использовалс€ как склад (в 1924 г. во врем€ наводнени€ выброшен на отмель, вновь спущен на воду в 1927 г.), после ¬ќ¬ использовалс€ как общежитие, сдан на слом в 1959 году (!)

“.о. срок службы броненосцем официально - 27 лет, реально - 16 лет, обща€ "продолжительность жизни" (с момента спуска на воду) - 87 лет !

2) "≈катерина II", 3х2х305-мм/30, 7х152-мм/35, Ќиколаев, заложен в июне 1883 г., спущен на воду в мае 1886 г., вступил в строй в мае 1889 г., списан в 1907 г.

3) "„есма", —евастополь, 3х2х305-мм/35, 7х152-мм/35, заложен в июне 1883 г., спущен на воду в мае 1886 г., вступил в строй в мае 1889 г., списан в 1907 г. (переоборудован в корабль-мишень, при практическом обстреле вы€влена полна€ несосто€тельность системы бронировани€ первых русских линкоров-дредноутов), срок службы броненосцем у обоих кораблей - 18 лет

4) "—иноп", 3х2х305-мм/30, 7х152-мм/35, —евастополь, заложен в сент€бре 1883 г., спущен на воду в мае 1887 г., вступил в строй в июне 1889 г., в 1910-11 гг прошел перевооружение в учебно-артиллерийский корабль, 4х203-мм/50, 12х152-мм/45, в мае 1918 г. захвачен германцами, в но€бре того же года - британцами, в феврале 1919 г. разоружен, в апреле интервентами взорваны котлы и машины, разобран в 1922 г., срок службы броненосцем - 21 год

5) "√еоргий ѕобедоносец", 3х2х305-мм/35, 7х152-мм/35, —евастополь, заложен в апреле 1891 г., спущен на воду в феврале 1892 г., вступил в строй в сент€бре 1893 г., в июне 1905 г. мл.чины экипажа прин€ли участие в м€теже, в 1910-11 гг перевооружен и переведен в брандвахту, 16х152-мм/45, произвел неск. выстрелов во врем€ набега "√ебена на —евастополь в ок€бре 1914 г., в мае 1918 г. захвачен германцами, в но€бре того же года - британцами, передан Ѕелым, уведен ими в Ѕизерту (единственный "дальний поход" дл€ кораблей этой серии!), в декабре 1920 г. реквизирован французами, в окт€бре 1924 г. признан собственностью ———–, продан на слом на месте... —рок службы броненосцем - 17 лет

6) "јлександр II", 1х2х305-мм/30, 4х229-мм/35, 8х152-мм/35, —ѕб, заложен в июне 1885 г., спущен на воду в июле 1887 г., вступил в строй сент€бре 1889 г. (де-факто - в июне 1893 г.), 1 б/с (в —редиземном море - 5+ лет!), в 1903-05 гг частично перевооружен, 1х2х305-мм/30, 5х203-мм/50, 8х152-мм/45, с 1915 г. - 1х2х305-мм/30, 6х152-мм/45, 4х120-мм/45, с ма€ 1917 г. - "«ар€ свободы", в мае 1918 г. списан, в 1921 г. поврежден в ходе ронштадтского м€тежа, в 1922 г. отправлен на слом в √ерманию, —рок службы броненосцем - 25 лет

7) "Ќиколай I", 1х2х305-мм/30, 4х229-мм/35, 8х152-мм/35, —ѕб, заложен в марте 1886 г., спущен на воду в мае 1889 г., вступил в строй мае 1891 г. (де-факто - в июне 1893 г.), 2 дальних похода (1-й - 5 лет - јтлантика, —редиземное море, ƒ¬, 2-й - —редиземное море), мл.флагман 2-й “ихоокеанской эскадры, в мае 1905 г., не получив серьезных повреждений сдалс€ €понцам после ÷усимского сражени€ (самый удачный выстрел нашей эскадры, лишь по случайности не приведший к гибели броненосца "‘удзи" был произведен "Ќиколаем"...). —рок службы броненосцем в русском флоте - 12 лет

¬ мае 1905 года включен в состав €понского флота - "»ки", участвовал в операции по захвату —ахалина, затем учебно-артиллерийский корабль и ЅЅќ, в окт€бре 1915 г. потоплен как мишень €понскими линейными крейсерами

8) "ƒвенадцать апостолов", 2х2х305-мм/30, 4х152-мм/35, Ќиколаев, заложен в феврале 1888 г., спущен на воду в сент€бре 1890 г., вступил в строй в апреле 1892 г. (де-факто в июне 1894 г.), списан в июне 1911 г. (де-факто использовалс€ как блокшив с ма€ 1908 г.), частично сохранившийс€ корпус использовалс€ на сьемках "Ѕроненосца ѕотемкина", —рок службы броненосцем - 17 лет

9) "√ангут", 1х305-мм/30, 4х229-мм/35, 4х152-мм/35, —ѕб, заложен в мае 1889 г., спущен на воду в окт€бре 1890 г., вступил в строй в окт€бре 1894 г., в июне 1897 г. налетел на скалу и затонул в ¬ыборгском заливе (в окт€бре 1896 г. подобное же „ѕ окончилось дл€ корабл€ благополучно), —рок службы броненосцем - 3 года

10) "Ќаварин", 2х2х305-мм/35, 8х152-мм/35, —ѕб, заложен в июле 1889 г., спущен на воду в окт€бре 1891 г., вступил в строй в июне 1896 г., 1 дальний поход (средиземное море и ƒ¬ - 6 лет, прин€л участие в подавлении Ѕоксерского восстани€), в мае 1905 года погиб в ÷усимском сражении (получил неск. крупнокалиберных снар€дов и 3 торпеды), —рок службы броненосцем - 9 лет

“.е. в этой дес€тке - почти "благостна€" картина - средний срок службы - почти 16 лет - учитыва€ прогресс в кораблестроении, бронировании, системах вооружени€ в то врем€ - нормально, тем более что 3 корабл€ "дослуживали" в другом качестве ( 2 по 7 и 1 - 14 лет), но:

- 1 погиб из-за навигационной аварии (правда - "с кем не бывает"...)

- 3 побывали в руках врагов - это уже гораздо хуже (причем 1 - сдалс€!)

- в бою погиб лишь 1

ƒальше будет много хуже...

ћетки: броненосцы флот россии корабли |

–исунки кораблей |

ƒневник |

ѕодборка рисунков

1.

2.

—ери€ сообщений "–исунки боевой техники":

„асть 1 - ¬оенные рисунки

„асть 2 - Ѕоевые корабли японии

...

„асть 25 - ¬ертушки

„асть 26 - –исунки бронетехники

„асть 27 - –исунки кораблей

„асть 28 - –исунки самолетов

„асть 29 - —убмарины

...

„асть 32 - –исунки самолетов

„асть 33 - –исунки военной техники

„асть 34 - –исунки бронетехники

ћетки: военна€ техника корабли |

уба продолжает переоборудование траулеров в боевые корабли |

Ёто цитата сообщени€ ƒежа¬ю57 [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

bmpd: ак сообщает бразильский веб-ресурс www.planobrazil.com со ссылкой на американские источники, –еволюционные ¬оенно-морские силы убы (Marina de Guerra Revolucionaria) в рамках так называемого проекта "јвангард" (Proyecto Vanguardia) продолжают переоборудование бывших больших океанских траулеров в патрульные корабли.

bmpd: ак сообщает бразильский веб-ресурс www.planobrazil.com со ссылкой на американские источники, –еволюционные ¬оенно-морские силы убы (Marina de Guerra Revolucionaria) в рамках так называемого проекта "јвангард" (Proyecto Vanguardia) продолжают переоборудование бывших больших океанских траулеров в патрульные корабли.„итать далее

ћетки: флот кубы корабли |

–усский флот. јльбом рисунков 1893 г. |

Ёто цитата сообщени€ –отмистр [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ћетки: альбом русский флот корабли |

—оотношение сил на море - программное |

Ёто цитата сообщени€ lj_foto_history [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

„естно говор€, гл€д€ на "коллег" могу с уверенностью утверждать, что хоть что-то подобное этому моему посту, даже примерно, штаб ¬ћ‘ способен родить недели за две...

ƒанна€ запись - логичное продолжение темы о возможном состо€нии нашего флота в случае сохранени€ –оссии/———– (начало см. "јвианосцы ———– - наше врем€", тут: http://nosikot.livejournal.com/688813.ht

ѕрикину соотношение сил между авианосными ударными группами —Ўј и противосто€щими им ударными (противоавианосными) силами наших ¬ћ‘, как бы оно сложилось в середине 90-х годов. ¬ узком плане - только ј”√ (включа€ корабли охранени€), с одной стороны и подлодки и наши подлодки и крейсера с ѕ – ќЌ + морска€ ракетоносна€ авиаци€ - с другой. Ѕез включени€ в "уравнение" базовой патрульной авиации —Ўј (не только охотились за нашими ѕЋ, но и могли нести ѕ – "√арпун"), Ѕ-52 (28 этих стратегических бомбардировщиков были оборудованы дл€ применени€ ѕ – "√арпун"), противокорабельных вариантов – Ѕƒ "“омагавк" (весьма сомнительной боевой ценности, в этом качестве), многоцелевых јѕЋ - с обоих сторон, кораблей других членов Ќј“ќ, самолетов ƒј ¬¬— (к-рые так же могли работать "по морю" с ’-22) и т.д. и т.п. - иначе это бесконечна€ истори€! ¬озьму только узкий срез - оценка потенциалов, ни в коем случае не моделирование военного конфликта между –оссией/———– и —Ўј - к-рый пон€тно к чему бы привел - тут было бы не до авианосцев...

ƒа, ну и система ћ –÷ "Ћегенда" предполагаетс€ функционирующей в полном составе!

»так:

началу 1992 года —Ўј располагали 15 авианосцами (за вычетом учебного "Ћексингтон" это были: "ћидуэй", 8 типа "‘оррестол" и "‘оррестол+", "Ёнтерпрайз" и 5 типа "Ќимиц"), к 1995-96 гг в нашей убогой реальности вошел в строй еще 1 корабль типа "Ќимиц", были списаны "ћидуэй" и 3 корабл€ типа "‘оррестол", т.е. всего 12 кораблей (примерно этот уровень они стараютс€ поддерживать и сейчас - 11 авианосцев, но, похоже, цифра скоро упадет до 10...). ¬ случае сохранени€ –оссии/———– "ћидуэй" и "–эйнджер" (не прошел модернизацию по программе SLEP) пришлось бы все равно списать, но "‘оррестол" и "—аратога" могли бы еще послужить - было бы 14 авианосцев!

јмериканский авианосец "‘оррестол" (59-й) - первый, построенный после 2-й ћ¬, модернизированный по программе SLEP в 1983-85гг (см. «– "—и спарроу" на спонсоне, всего на корабле 3 + 3 «ј” 6х20-мм "¬улкан")

ƒјЋ≈≈:

„итать далее

ћетки: корабли флот арми€ |

Ќаши авианосцы - альтернатива |

Ёто цитата сообщени€ lj_foto_history [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

¬спомню о наших авианосцах, точнее какими они могли бы быть:

я не буду тут писать:

- что нужно было делать с дь€вольскими семенами либерализма и национализма (речь, естественно, об окраинном, русофобском национализме т.н. "республик" - русского национализма, в какой-то законченной организационной и идейной форме как не было, так и нет), посе€нными јндроповым и о - €сно, что нужна была чистка в верхах, органах и —ћ»

- как поступать с кликой √орбачева-яковлева-Ўеварднадзе - оно и так €сно всем здравомысл€щим русским люд€м!

- как боротьс€ с субъективными недостатками ———–, например планированием от достигнутого и уравниловкой, а главное - как реформировать разбухшую от пролетариата и аморфную ѕ——, на новой идеологической основе (нова€ аристократи€, рыцарский орден - как задумывал —талин) - эта задача посложнее создани€ авианосного флота...

- что делать с ценами на нефть, если они будут падать - тут масса вариантов воздействи€ и регулировани€, у нашей ¬еликой страны были в наличии ¬—≈ необходимые инструменты дл€ этого, так что при наличии четкой политической воли и упорства все эти варианты были выполнимы!

ѕросто прикину и посчитаю.

як-38 на полетной палубе “ј – " иев"

»“ј :

концу 1991 года в строю нашего ¬ћ‘ находились:

- 1 противолодочный крейсер пр. 1123 "ћосква" (в резерве с 1983г., однотипный "Ћенинград" выведен из состава флота в середине 1991г.) - в общем и целом не очень удачные корабли, больше их упоминать не будем

- 2 “ј – пр. 1143 " иев" (в ремонте с середины 1990г.) и "ћинск" (в ожидании ремонта)

- 1 “ј – пр. 1143ћ "Ќовороссийск"

- 1 “ј – пр. 11434 "Ѕаку"

“ј – "Ѕаку" - ¬ѕѕ увеличена, 12 ѕ – ќЌ "Ѕазальт", без перезар€дки, «– " инжал", –Ћ— "ћарс-ѕассат" с ‘ј– (недоведена)

- 1 “ј – пр. 11435 "јдмирал узнецов" (в строю с начала 1991г., авиагруппа несформирована)

¬ постройке:

- 1 “ј – пр. 11436 "¬ар€г" (достраиваетс€ на плаву, спущен на воду в конце 1988г.)

итайский авианосец "ЎиЋанг" (бывш. "¬ар€г") на испытани€х (авиагруппы пока нет)

- 1 атомный “ј – пр. 11437 "”ль€новск" (заложен в конце 1988г., планируетс€ сери€ из 4-х кораблей)

Ќедостроенный атомный авианосец "”ль€новск"

»так: 5(2)+2. акие были перспективы?

Ќачать ремонт " иева" и "ћинска", главное - замена котлотурбинной Ё” (один из вариантов - √“”), замена устаревших систем вооружени€, постепенно (к сер. 90-х, по мере испытаний и отработки задач на " узнецове" и "¬ар€ге") - переход к модернизации по типу нынешнего индийского авианосца "¬икрамадить€" (бывш. "јдмирал √оршков", бывш. "Ѕаку"), затем, по "проторенному пути" - втора€ пара - "Ќовороссийск" и "Ѕаку" (переименовывать, думаю, не пришлось бы!). √отовность первой пары - около 2000г., второй - около 2005г.. —рок службы первой пары - до 2015-20гг, второй - 2020-25гг

»ндийский авианосец "¬икрамадить€" (бывш. "Ѕаку", бывш. "јдмирал √оршков") на испытани€х

јвиагруппа на "јдмирале узнецове" формируетс€ к 1993-94гг, тогда же входит в строй и "¬ар€г" (готовность авиагруппы - 1995-96гг), 2010-15гг - последовательный ремонт и модернизаци€ обоих кораблей, срок службы - 2035-40гг

¬злет —у-33 с “ј – "јдмирал узнецов"

јтомный "”ль€новск" вступает в строй в 1997-98гг (спуск на воду - 1993-94гг), формирование авиагруппы - 1999-2000гг, второй корабль этого типа ("¬ладивосток" или "ѕетропавловск") - закладка 1993-94, спуск на воду - 1998-1999гг, ввод в строй - 2001-2002гг, формирование авиагруппы - 2002-2003гг. —рок службы - 2045-2050 гг (за этот срок - 2 ремонта/модернизации, с перезар€дкой активной зоны)

—троительство атомного авианосца "”ль€новск" в Ќиколаеве

«атем предполагаетс€ перерыв а) дл€ отработки тактики, взаимодействи€ и управлени€ авианесущими корабл€ми флота, с об€зательными выводами и требовани€ми к перспективным корабл€м этого класса; б) дл€ строительства ”ƒ пр. 11780

ѕредполагаема€ сери€ ”ƒ - 4 единицы (замен€т Ѕƒ пр. 1174), закладка 1-го - 1998-98гг, готовность 4-го - 2012г.

¬ариант ”ƒ пр. 11780

“аким образом в 2012г. мы имеем 8 авианосцев и 4 авианесущих десантных корабл€, распределение между —‘-“ќ‘ 5:3 и 1:3 соответственно, на их борту более 400 различных Ћј.

ƒа, за скобками осталось, естественно, совершенствование системы базировани€ ¬ћ‘ –оссии (а точнее - создание ее на новом уровне), модернизаци€ судостроительной пром-сти и развитие эскортных сил флота и кораблей снабжени€...

—остав авиагрупп:

- ќЅя«ј“≈Ћ№Ќќ самолет ƒ–Ћќи” (вертолет - возможна€, но плоха€ замена, при неимении лучшего!)

ѕалубный самолет як-44–Ћƒ

- палубные истребители —у-33 и ћи√-29 (в варианте многоцелевых, с окончанием необходимых Ќ»– и ќ –, проводившихс€ в начале 90-х годов и заменой на самолеты следующего поколени€ и боевые ЅѕЋј в 20-х годах)

- по як-41 - безусловно тупикова€ ветвь развити€ палубной авиации (как и F-35B), программу необходимо было сворачивать, т.к. область применени€ незначительна, ““’ ниже аналогичных самолетов нормальной схемы

- вертолеты различного назначени€

—амолет-демонстратор —-37 (т.н. "—у-47") создан на базе проекта палубного самолета, но использован совершенно в иных цел€х - забавл€ть публику на ћј —ах в период полного упадка, побороть ћи√-1.42 и продержатьс€ до ѕј -‘ј "в железе"...

ј с 2009г. (примерно!) - начало строительства новых авианосцев типа "усовершенствованный ”ль€новск", с заменой один-на-один, дл€ поддержани€ кол-ва авианосцев в составе флота на уровне 8 единиц.

ѕри этом, надо иметь в виду, что посылка нами пары ј”√ в ЋёЅќ… регион планеты создавало бы чрезвычайное напр€жение дл€ ¬ћ— —Ўј, особенно с учетом того, что при сохранении и динамичном развитии –оссии/———– "финансовый пузырь" так надуть бы не удалось, 2 трлн.долл. у нас никто бы не украл (и не использовал у себ€!), так что речь шла бы не о наращивании мощи флотов стран «апада, а об их (стран - n.) выживании, с непон€тным исходом... Ќу а "цветные революции" готовил бы обновленный ÷ ¬Ћ —ћ и »ќЌ при ÷ ѕ——...

„то сейчас? " узнецов" так пока и не дождалс€ ремонта/модернизации, корабль и потенциальную авигруппу готов€т к осеннему походу в —редиземноморье, о новых корабл€х этого типа говорить вообще можно только как о мечтах, но, зато, кое-кто предложил индусам построить атомный авианосец - так, в пику американцам (они выдали аналогичное несколько мес€цев назад)...

ћетки: авианосец корабли |

Ђѕовернись к торпедам грудью, Ћиберти.ї |

Ёто цитата сообщени€ lj_foto_history [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ќригинал вз€т у

gruppman в ѕовернись к торпедам грудью, Ћиберти.

gruppman в ѕовернись к торпедам грудью, Ћиберти.сегодн€шней дате.

¬озможно, уже и постил.

Ќо напомнить, не помешает.

ѕовернись к торпедам грудью, Ћиберти

27 сент€бр€, это славна€ и пам€тна€ дата в истории мирового судоходства и ¬торой ћировой войны. ¬ этот день в 1941 году верфи Bethlehem-Fairfield Shipyard вблизи Ѕалтимор, ћэриленд, —Ўј, спустили на воду первый сухогруз знаменитой и легендарной серии Ћиберти Ц одного из первых в мире опытов производства судов одного проекта в массвом количестве, практически конвейерным способом. Ћюбой, кто немного знает историю ¬торой ћировой войны и мирового судоходства, знает, что такое эти суда и какова была их роль в войне в целом.

ѕервый Ђлибертосї называлс€ SS Patrick Henry, его строили 244 дн€. ¬ дальнейшем в среднем на строительство либерти уходило 42 дн€, а один, SS Robert E. Peary, построили за 4 дн€! ’от€ это и было сделано в цел€х рекламы, но тем не менее, рекорд поставили Ц и вроде бы никто его еще не побил. —оюзникам необходимо было обеспечить бесперебойные поставки материалов и техники из —Ўј и анады в ≈вропу и ———–, а как известно, 40-43 года, это период безраздельного господства немецких подводных лодок. „тобы обеспечить перевозки, необходимо было не просто строить новые транспорты взамен потопленных, но строить их в массовом пор€дке. »менно либерти и стали такими судами.

—пуск на воду первенца, SS Patrick Henry

ѕрозвище ЂЋибертиї они получили с легкой руки президента –узвельта, он участвовал в церемонии спуска на воду первенца, SS Patrick Henry, и сказал в приветственной речи следующие слова Ђдайте мне свободу, или дайте мне умеретьї. Liberty Ц свобода. —уда под этим гордым прозвищем внесли огромный вклад в победу союзников вообще и ———– в частности, про них написано во всех мемуарах мор€ков торгового флота. “е либертосы, которые ———– получил по ленд-лизу, работали у нас вплоть до 70-х, и вспоминали о них исключительно с удовольствием. —троились-то они как паровики, а паровую машину отличает малошумность Ц не было грохота и л€зга современных дизелей и вибрации жест€ных настроек современных судов. Ћибертосы были солидными пароходами, сделанными из чуть ли не брони, если судить по нашим современным меркам. ƒа, были проблемы с прочностью корпуса, из-за того, что либертосы стали первой массовой серией судов, строившихс€ не клепкой, а сваркой. Ќо корпус укрепл€ли, и после этого они работали еще многие дес€тки лет.

Ќемного истории:

¬ начале войны торговый флот союзников —оединенных Ўтатов по антигитлеровской коалиции нес огромные потери от подрывов на минах, налетов вражеской авиации, атак подводных лодок и действий надводных кораблей. “олько ¬еликобритани€ к декабрю 1940 года потер€ла 585 судов, составл€вших 20% ее тоннажа, а к лету 1941 года он сократилс€ на треть.

ћировой торговый флот в 1939 году:

—оотношение потерь транспортов к их воспроизводству:

Ќеобходимо было срочно предприн€ть какие-то радикальные меры, чтобы обеспечить морские перевозки военных грузов и войск в требуемых обьемах, на всех бассейнах. ¬ противном случае, союзникам грозило поражение. Ќе будем забывать, что ———– зависел от поставок по ленд-лизу куда больше, чем нам преподносит наша пропаганда, и советска€, и нынешн€€. Ќаша пропаганда упор делает на поставки военной техники, такой как танки и самолеты. ј тут действительно, основную роль сыграла наша промышленность. Ќо наши забывают про то, без чего танки с самолетами не построишь Ц про специальные марки стали и добавки, про аллюминий и станки, про многое другое. «абывают и про то, без чего самолеты не летают, про авиационный бензин, а его мы получили от союзников в очень немалых обьемах Ц где-то треть от потребленного. ¬ том и дело, в том и важность союзнических поставок Ц это были материалы и вещи, которые мы сами, такого уровн€ и в таких количествах, производить не могли, или вообще не имели. –Ћ—, например, или радиостанции. »ли легендарные джипы и студебеккеры. ороче говор€, без налаживани€ достаточных дл€ удовлетворени€ военных нужд морских перевозок, союзники могли вообще проиграть. —итуаци€ стала критической в 40-41 годах, когда торговый флот стремительно сокращалс€, а воюющие страны были не в состо€нии восполнить потери.

онвой в —еверной јтлантике

Ќа помощь пришли —Ўј, с их гигантским промышленным потенциалом, с их способностью реализовывать самые фантастические проекты. ¬ —Ўј обь€вили конкурс на лучший проект дл€ строительства огромной серии транспортов, со следующими требовани€ми: суда должны быть как можно дешевле и проще в постройке и эксплуатации, как можно меньше по собственному весу при максимальной грузоподъемности, и обладать максимально возможной живучестью и элементарным комфортом дл€ экипажей.

“ак как мировое производство дизелей оказалось на территории √ермании и оккупированных ею стран, в качестве главного двигател€ была выбрана парова€ машина с котлами, работающими на жидком топливе.

ѕо результатам конкурса победил проект со следующими параметрами: универсальный сухогрузный пароход, рассчитанный на работу в неограниченном районе плавани€, имел водоизмещение более 14 тыс€ч тонн, наибольшую длину около 135 метров, ширину более 17 метров и осадку в полном грузу 8,5 метров. ќн был целиком сварным, что представл€ло собой революцию в технологии судостроени€. ѕароход был двухпалубным, с п€тью грузовыми отсеками, с надстройкой и машинным отделением в средней части, с семью водонепроницаемыми переборками, которые обеспечивали непотопл€емость судна при затоплении любого отсека.

—хема базового варианта проекта Ћиберти - сухогруза

ѕри мощности силовой установки в 2,5 тыс€ч лошадиных сил и грузоподъемности в 10 тыс€ч тонн суда имели сравнительно невысокую эксплуатационную скорость 11 узлов, что облегчало их использование в составе конвоев совместно с судами других типов. все оборудование, даже мебель в каютах, изготовлено из тонколистовой стали, поэтому судно оказалось намного легче, чем другие суда той же грузоподъемности. ћировое судостроение еще не знало судов с такими выгодными характеристиками.

∆илые помещени€ размещались в средней и кормовой надстройках, с выходом к спасательным шлюпкам и плотам. ƒл€ отделки палубы и кают вместо дерева использовалась нескольз€ща€ огнестойка€ мастика, что было и дешевле, и обеспечивало очень важную в услови€х войны высокую огнестойкость.

√отова€ секци€ Robert E Peary

—уда имели дес€ть грузовых стрел грузоподъемностью 3-5 тонн они имели одну или две т€желовесные стрелы грузоподъемностью до 50 тонн. ¬ерхн€€ палуба позвол€ла размещать на ней крупногабаритные грузы.

—уда имели хорошее вооружение и могли посто€ть за себ€ и при встрече с надводными корабл€ми противника, и при атаках подводных лодок, и при налетах вражеской авиации. роме двух пушек Ц на носу и на корме, устанавливалось шесть-восемь 20-40 мм скорострельных зенитных автоматов и пулеметы, предусматривалс€ запас глубинных бомб. –азмагничивающее устройство защищало корпус от подрыва на минах с магнитными взрывател€ми; а рулева€ и штурманска€ рубка были прикрыты железобетонными плитами.

ћашина

ѕроизводство было организовано с грандиозным размахом. јмериканцы наладили серийное производство ЂЋибертиї без больших денежных затрат и в короткие сроки. ¬ строительстве была зан€та вс€ промышленность —Ўј и анады. ѕрограмма предусматривала строительство 2742 судов на 18 судостроительных верф€х “ихоокеанского и јтлантического побережь€, насчитывавших 170 стапелей. ѕредпри€ти€ были св€заны жестким графиком интеграции и поставок. унификаци€ судового оборудовани€ и нова€ технологи€ сборки обеспечивали сокращение сроков постройки. —уда собирались конвейерным методом с использованием электросварки. ƒл€ этого потребовалось организовать массовую ускоренную подготовку рабочих судостроительных специальностей. —уда строились с неверо€тной скоростью, производственный цикл их постройки все врем€ сокращалс€.

—читалось, что суда типа ЂЋибертиї строились на один или два рейса: если судно пересекло океан и сдало груз, значит, оправдало расходы на строительство.

—ухогрузы типа ЂЋибертиї составили основу всего мирового флота, обеспечивавшего морские перевозки стран антигитлеровской коалиции в годы ¬торой мировой войны. ЂЋибертиї были основным морским перевозчиком ленд-лизовских грузов, принимали активное участие в перевозке войск и высадке морских десантов.

Ѕыло построено около 2700 судов этой серии за все годы войны. ¬ разгар войны и строительства, в период март 1943 Ц декабрь 1943, строили более 100 судов мес€ц. ѕоначалу пресса и общественность были настроены к Ћиберти весьма скептически, обозвав их Ђгадкими утенкамиї. ќднако позже отношение к ним в корне изменилось, и в конце-концов они стали любимчиками. —уда оказались простыми в постройке, надежными, удобными дл€ перестройки и превзошли все ожидани€.

–азмерени€ Ћиберти основного типа, сухогруза:

¬одоизмещение: 14245 тонн ƒлина макс: 129.81 метра Ўирина: 16.76 метра ќсадка: 8.16 метра ћощность √ƒ и скорость: 2500 л.с., 11 узлов

ћостик

ормовое орудие

Ћиберти на калифорнийских верф€х

—удьба:

ѕервенца, SS Patrick Henry, списали в 1960-м. ¬ насто€щее врем€ в —Ўј сохранились два полностью функциональных либертоса, SS Jeremiah O'Brien (—ан-‘ранциско) и SS John W. Brown (Ѕалтимор).

—охранились ли у нас, не знаю. ≈ще несколько лет тому назад сто€л один на ѕервой –ечке во ¬ладивостоке Ц јлександр Ќевский, в качестве ”ѕ— мореходной школы и учебного центра по борьбе за живучесть и спасательных средств. ¬роде бы уже нет его. ј как жаль! ¬едь легендарные суда, тесно св€занные с нашей историей.

ѕричины гибели и судьба судов серии:

ѕричина гибели оличество

ѕотоплены торпедами ѕЋ: 114

ѕотоплены артиллерией ѕЋ: 11

ѕотоплены надвоными корабл€ми: 6

ѕотоплены самолетами: 30

амикадзе: 5

ћины: 34

¬ результате обычных аварий: 280

—писаны на слом: 1556

–езервный флот —Ўј: 434

ƒругое (в т.ч. Ћиберти, переданные другим странам): 241

¬сего: 2711

¬ерфи, строившие Ћиберти: Alabama Dry Dock Co, Bethlehem-Fairfield Shipyards Inc, California Shipbuilding Corp, Delta Shipbuilding Co, J A Jones Construction Co (Brunswick), J A Jones Construction Co (Panama City), Kaiser Co, Marinship Corp, New England Shipbuilding Corp, North Carolina Shipbuilding Co, Oregon Shipbuilding Corp, Permanente Metals Co, St Johns River Shipbuilding Co, Southeastern Shipbuilding Corp, Todd Houston Shipbuilding Corp, Walsh-Kaiser Co.

ќсновные модификации проекта: сухогруз; танкер; углевоз; авиатранспорт; перевозчик танков; госпитальное судно; десантный транспорт.

ќсновные флаги: —Ўј; јнгли€; Ќорвеги€; Ѕельги€; ———–; ‘ранци€; √реци€; Ќидерланды.

«акладка кил€ первенца: 30 апрел€ 1941 год

—пуск на воду последнего: 30 окт€бр€ 1945 года.

¬сего заложили 2711 судов, всего сдано 2710 судов.

ќдин из Ћиберти по ленд-лизу, ∆ан ∆орес, получила и водила глубоко уважаема€ јнна »вановна ўетинина (светла€ ей пам€ть), сама€ известна€ в –оссии женщина - капитан.

ќ Ћиберти сочин€ли и песни, как-то давным-давно слышал одну, и запомнились отрывочные строки:

Ђбыл час, думал мне конец настал, но видать, сам Ѕог крутил со мной штурвалЕ Е повернись к торпедам грудью, Ћибертиї

—лавные пароходы, славна€ судьба, и будем наде€тьс€ Ц вечна€ пам€ть.

ѕочтова€ марка Ћиберти

ќдин из уцелевших - SS Jeremiah O'Brien

‘ормирование конво€, Ћиберти на заднем плане

Ћиберти в штормующей јтлантике

ƒошел...

P.S.

≈ще один пароход легендарной серии Ћиберти станет музеем

15 €нвар€ Ц в √рецию пришло необычное судно, пароход Hellas Liberty серии легендарных Ћиберти, ранее называвшийс€ Arthur M. Huddel. ѕароход вышел из Ќорфолка ¬ирджини€, —Ўј, 6 декабр€ прошлого года. ƒо июл€ прошлого года ветеран 2-й мировой войны пароход Arthur M. Huddel числилс€ в составе –езервного флота —Ўј и сто€л на рейде ‘орт ёстус. ћежду √рецией и —Ўј была достигнута договоренность о передаче парохода √реции, где он пройдет ремонт и реконструкцию и станет плавучим музеем. ѕароходы серии Ћиберти сыграли огромную роль не только во всей 2-й мировой войне, но и в судьбе √реции, ее послевоенного судоходства. ¬ ходе войны торговый флот страны был практически уничтожен, причем много судов погибли, доставл€€ различные грузы дл€ союзников. ѕосле окончани€ войны —Ўј на выгодных услови€х передали √реции 104 судна типа Ћиберти, получивших в стране название ЂЅлагословенна€ сотн€ї - именно эти суда положили основу возрождению греческого торгового флота. лассификационное общество —Ўј јмериканское Ѕюро —удоходства выделило »нституту истории морского флота √реции 250 тыс€ч долларов на реконструкцию судна. ¬ —Ўј в качестве плавучих музеев имеютс€ еще два судна типа Ћиберти, John W. Brown и Jeremiah OТBrien. Ќа фото Hellas Liberty еще как Arthur M. Huddel - щелкните по иконке чтобы перейти на полномасштабное фото:

P.P.S.

ћы не сохранили.

Ќет ни одного музе€ на базе Ћибертосов.

ƒа, что там... в конце 80х € был на танкере "јзербайджан", один из пароходов легендарного конво€ PQ17. —писан, продан и разделан на гвозди.

P.P.P.S. ¬ообще-то, ¬. ѕикул *неправ* в романе " –еквием".

ќтсюда -http://www.odin.tc/disaster/liberty.asp

ћетки: сухогруз корабли |

–исунки кораблей |

ƒневник |

|

ћетки: рисунки кораблей военна€ техника корабли |

ƒредноуты 1-й ћировой - старые фото + схемы. —правочник |

Ёто цитата сообщени€ lj_foto_history [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ќригинал вз€т у

nosikot в ƒредноуты 1-й ћировой - старые фото + схемы. —правочник

nosikot в ƒредноуты 1-й ћировой - старые фото + схемы. —правочник

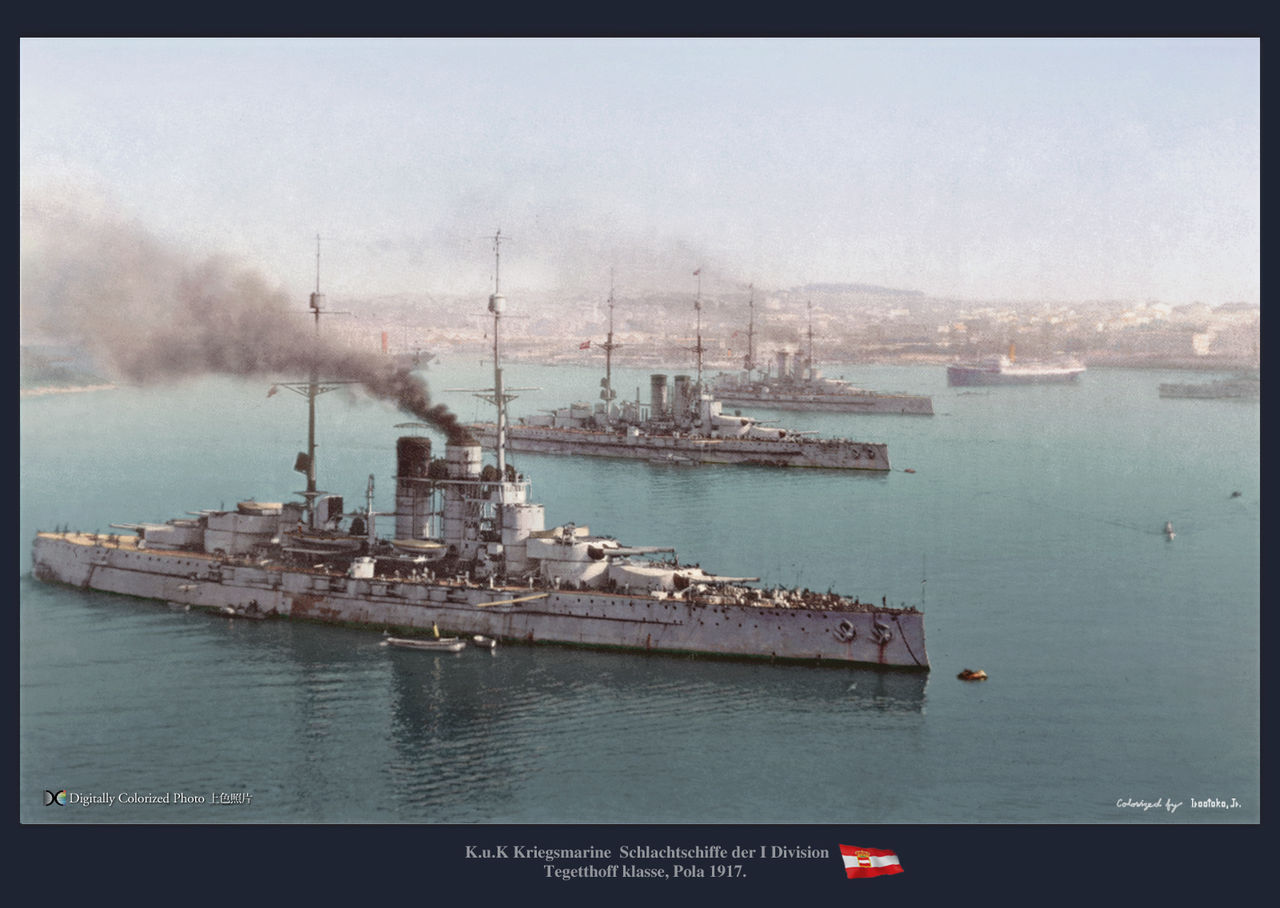

"¬ирибус ёнитис" - јвстро-¬енгри€, головной своего типа (4 ед., заложен в 1910г., в строю с 1912г.)), 20.000т, 161м, 20уз, 4х3х305-мм/45кал.(борт.-12), 12х150-мм (борт.-6), брон€ до 280мм, погиб 1 но€бр€ 1918г., уже будучи включен во флот вновь образованной ёгославии - взорван италь€нскими боевыми пловцами...

ƒјЋ≈≈:

≈ще австри€к:

¬ строю

— "одноклассниками"

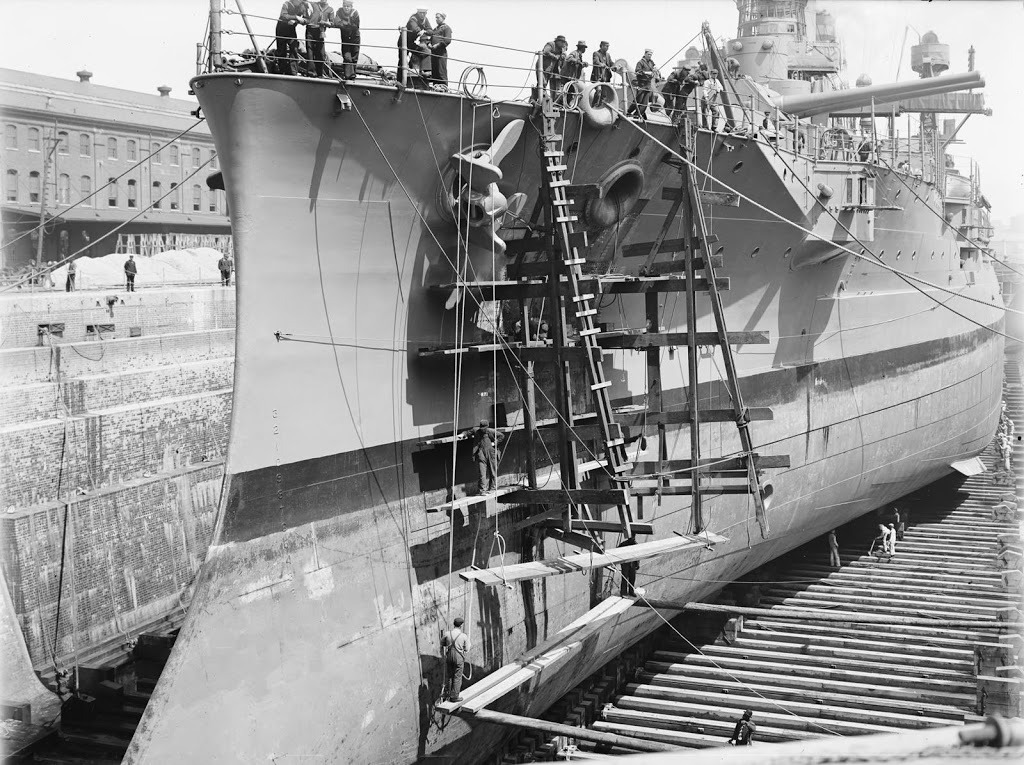

¬верху - постройка "ќклахомы", Ќью-…орк, 1913г., —Ўј, тип "Ќевада" (2 ед., заложены в 1912г., вступили в строй в 1916г.), 27.500т, 173м, 20,5уз, 2х3+2х2х356-мм/45кал.(борт.-10), 21х127-мм(борт.-10), брон€ до 340мм,

—пуск на воду

¬ строю

¬ межвоенный период прошел незначительную модернизацию, во врем€ налета €понцев на ѕерл-’арбор получил 5 торпед, перевернулс€ (неполностью - мешали глубина и мачты/надстройки), подн€т, отремонтирован неполностью, списан в 1944г. - но это уже друга€ истори€...

"Ќью-…орк", —Ўј, тип "“ехас" (2 ед. заложены в 1911г., в строю с 1914г.), 27.000т, 170м, 21уз, 5х2х356-мм/45кал.(борт.-10), 21х127-мм(борт.-10), брон€ до 305-мм,

ѕостройка, 1912г.

ѕолный ход...

“оже прошел "среднюю" модернизацию между войнами, списан в 1945г., участвовал в €дерных испытани€х у атолла Ѕикини в 1946г. - "пережил" 2 взрыва атомных бомб, затоплен в море в 1948г. - но это тоже ина€ истори€...

"√инденбург", √ермани€, —капа-‘лоу, типа "ƒерфлингер" (3 ед., головной заложен в 1912г., в строю с 1914г.), 31.000т, 213м, 28 уз (лин.крейсер), 4х2х305-мм/50кал.(борт.-8), 14х150-мм(борт.-7), брон€ до 350мм, затоплен своим сокращенным экипажем в 1919г. "в британском плену", подн€т в 1930г., разобран на металл

≈ще "на свободе"

"ёта", —Ўј, де-факто тип "ƒелавер" (4 ед., головной заложен в 1907г., в строю с 1910г.), 22.000т, 153м, 21уз, 5х2х305-мм/45кал.(борт.-10), 16х127-мм(борт.-8), брон€ до 280мм, в межвоенный период прошел незначительную модернизацию, по лондонскому договору списан, разоружен и разбронирован, переведен в учебные корабли, потоплен €понцами в ѕерл-’арборе

ѕродолжение следует!

ћетки: дредноуты перва€ мирова€ война корабли |

—амые большие корабли и самолЄты |

Ёто цитата сообщени€ _Sofia-9_ [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

Ёти огромные монстры ход€т по мор€м и летают в небе. ќни вес€т сотни тыс€ч тонн, сто€т сотни миллионов и миллиарды долларов, а длина некоторых из них достигает почти полкилометра.

онтейнеровоз Maersk Mc-Kinney Møller

рупнейший в мире контейнеровоз Maersk Mc-Kinney Møller вышел в свой первый рейс 15 июл€ 2013.

≈го длина — 400 метров, ширина — 59 метров, вместимость — 18 000 контейнеров, грузоподъемность — 165 тыс€ч тонн.

ѕервый в мире плавучий завод

омпани€ Royal Dutch Shell начала строительство первого в мире плавучего завода по производству сжиженного природного газа (—ѕ√). «авод будет располагатьс€ на месторождении Prelude у побережь€ јвстралии, а после его выработки сможет переместитьс€ на другое месторождение. ѕо экспертной оценке, стоимость строительства первого в мире плавучего завода по производству —ѕ√ может составить до $5 млрд. 600 000 тонн, почти полкилометра в длину (488 метров) — этот гигант будет вытесн€ть в шесть раз больше воды, чем крупнейший авианосец.

ѕолупогружное судно Dockwise Vanguard

Dockwise Vanguard — самое большое и инновационное полупогружное судно в истории. ≈го длина составл€ет 275 метров, ширина — 70 метров. √рузоподъемность достигает 110 тыс€ч тонн.

ћетки: корабли самолеты |